はじめに

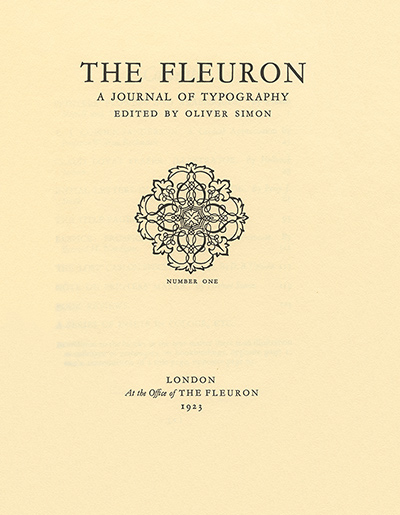

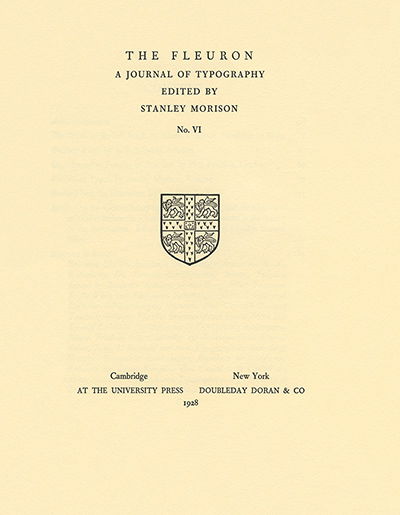

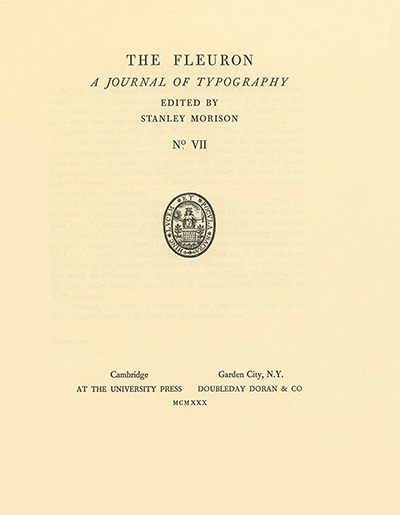

本稿では、イギリスのタイポグラフィ専門雑誌『フラーロン(The Fleuron)』誌を探ってみる。その活動期間は、1923年に発行開始し1930年までと短く、ほぼ1年に1号発刊という計画で、7号目で幕を下ろした。その発刊の経緯と編集方針、同時代へのタイポグラフィを巡る視点を調べ、その後の雑誌類への影響を比較し、現代に残したその意義を考えてみる。

なお、本稿をまとめる前に、筆者はこの雑誌の体裁上の解剖を試みた。つまり、印刷部数、判型、本文組版、扉と目次、ノンブルと柱、内容構成、執筆者とその特徴、広告主、資金調達、定価設定、編集者による執筆者の選択、内容構成上の差異などを調べたが※1、ここではそれを踏まえている。

日本でいえば大正12年から昭和5年までの間に、ロンドンで発行された『フラーロン』は注目されることが少ない。この雑誌に掲載された論文内容と発行を支えた人物の行動は専門的かつ地味であるために、日本ではその存在はごく一部でしか知られていない。例えば英文学者の小野二郎氏が『書物の宇宙』の中でわずかに紹介しているに過ぎない。その後は『欧文書体百花事典』に多少のスペースを割いて紹介がある。その他の日本で発行されるデザイン関連やタイポグラフィ関連の雑誌などでの言及は、不思議なことに筆者の知る限りでは皆無である。タイポグラフィがグラフィック・デザインと切り離されてきている事実がうかがえる現象だ。

革命的な電子技術が進む現代にあって、『フラーロン』の志向と姿勢は何を示唆するだろうか。意欲的な評論・論考集として再評価されることがあるのだろうか。時代との格闘から生まれたこの雑誌をたどってみる。

1. 時代状況(19世紀末から20世紀初頭)

ヴィクトリア朝のタイポグラフィ

19世紀のイギリスの印刷業を席巻した現象は、いわゆる「ヴィクトリア朝のタイポグラフィ」と呼ばれた印刷物と活字の暴発現象である。19世紀は「世界の銀行」「世界の工場」と呼ばれたイギリスが最も活力を発揮した時代で、世界の経済を支配したと言われる。植民地政策と産業革命後の経済的な果実に酔いその隆盛を謳歌していた64年間の時代にあって、その時期のタイポグラフィは旺盛な商業活動を支援するための商品・製品の宣伝活動による激しい競争から出現した。時代の息吹を遺憾なく発揮したこの状況を「ヴィクトリアン・ディライト(Victorian delight)」と表す言葉もあるほどで、社会はこの高揚した雰囲気を受け入れていた。

さらに品物や催し物の情報を多くの人々に伝えるためには大声が有利であることから、文字情報はその声を代弁して特大サイズや極太の特製の奇妙な文字で訴求された。それは活字の乱舞とも呼べる様相を呈し、文字活字による乱雑・強烈な視覚の衝撃を意図した印刷物を輩出したこの時代を如実に物語っている。その様式は雑誌や書籍の一部にも影響を与えて、タイポグラフィの伝統が崩れて品性を欠き、粗製濫造気味の活字や印刷紙面が急増し、識者の苦言を許す、という混沌とした状況にあった。そこでこの動きに異議を呈し危機感を抱いたことで起きた動きが、印刷改革や手工芸的な意義の復活だった。これは同時並行的にいくつかの緩やかな組織的行動としての批判的な提起だった。

アーツ・アンド・クラフツ運動

19世紀後半のイギリスでは、アーツ・アンド・クラフツ(以下、A&C)運動が起こった。その理由は大きく分けて3つあるとされる。

- 遠因として、ジャン・ジャック・ルソーの思想への共鳴がある。

- 機械生産による製品の質の低下への不満が起こった。

- 懐古主義への傾斜が高まった。

ルソーとの影響関係については、筆者は未調査のため、言及は避ける。この運動への直接の影響を与えた人物はピュージン(1813–52)とジョン・ラスキン(1819–1900)で、両人は中世芸術を讃えてゴシック様式の復活いわゆる「ゴシック・リヴァイヴァル」を唱道した人物だ。彼は1871年に「セント・ジョージ・ギルド」を構想して理論を実践に移したことで知られ、教育面で貢献したと言われる。彼にとって装飾とは神の啓示を受けた自然の豊かなフォルムの再現であり、その自然観は「芸術のための芸術」という芸術の理念との密接な関係を推進する核であった。後に社会改革に強い関心をもち、道徳観を重視した。そこから機械依存の大量複製への嫌悪を抱いていた。また、これらの動きに加えて、1884年に「アート・ワーカーズ・ギルド」の設立を試みる。これはアート(美術またはその技芸)とクラフト(工芸)の展示発表を進めるという組織だったが、ギルドという語は、そのまま中世への志向を強く暗示する響きだったことだろう。

ラスキンの考えに影響を受けて、実践面で誠実に実行したのがエメリー・ウォーカー(1851–1933)だった。書籍やアートに関しての博識さにおいて彼を凌ぐ者はいなかったほどだったと言われている。そのウォーカーの刺激と支えにより、ウィリアム・モリスは最後の華を咲かせた。モリスはいくつかのアートを実践した後にたどり着いた総合的な成果を発揮できる分野として、書籍製作に取り組み、ケルムスコット・プレスを開設して、晩年の時間を注いだ。モリスの製作した書籍は、その判型の大きさと材質の贅沢さ、独自の活字書体の使用で存在感を示していた。

また、A&C運動は欧州の一部の動きとも関連があるだろう。例えば20年ほど続いたドイツのアール・ヌーヴォも改革運動としてあり、日常生活の中での芸術の必要性を訴えた。この運動は具体的には有機的な自然観を基本とした植物の造形を生活の身辺に散りばめる装飾賛歌であった。いわば、近代の夜明けを喜ぶどこか無邪気で純粋で遊戯的な趣向の発露に見える。建築デザイン、書籍、活字書体では装飾的な造形言語という新しい思想の登場を見たし、生活を美的に形作ることを目指した。エックマンやベーレンスが設計した活字書体は、独特な曲線とブラックレターが融合していた。

だが第1に、それはタイポグラフィという長い歴史的な観点からするとその影響力と説得性はわずかであり、現在では実験的な試みと言える。第2に、時代への批評というよりは提案であり、強いカウンターとは言えない。とはいえ、この時代の活字書体におけるブラックレターとの関連では、この「有機的自然観」はドイツの狂った悲しい時代を覆った見えにくい裏のキーワードであろう。いずれこの点は追求したい。

私家版運動

日本ではおおむね「私家版印刷所」との訳語が定着している「プライヴェット・プレス」は、個人規模での印刷・出版活動の拠点として位置づけられている。私家版印刷所の定義については、マルティン、クローディン、ポラードなどという書誌学系の権威者による試みがあるが、その見解は微妙に異なるので、彼らの定義での共通項目をまとめてみるほうが分かりやすい。つまり「私家版印刷所の運営形態は個人または少人数によって所有されて使用される規模であり、その製作物は独自の主張や理念や趣味に基づいた書籍が主体である」と定義してみる。

私家版印刷所の一般的な特徴は次のように3つあるだろう。

- 印刷所の所有者の趣向・主張が、その印刷物(多くは書物)の全体に明瞭である。

- 印刷所の所有者自身の著作よりは既存の文芸作品を書籍化する。

- 印刷所の所有者は印刷の実践家であることが多く、印刷機やその操作にも詳しく、印刷用紙・活字書体・製本材料および製本様式についても独自の観点から選択する。場合によっては活字書体にこだわって独自の書体を製作することもある。

以上のことから、企画発案者と製作者が同一人あるいは同僚同士であり、作業の分業化が少ないことが、商業主体の印刷出版と異なる点だとわかる。だがまた、簡易様式の印刷物も多く印刷発行したことも事実だったようで、必ずしも書籍に限定しないという見方もできる。何れにしても、「年金受給者の暇つぶし」だと揶揄されることもあったほど趣味的要素が強い。

私家版はイギリスで1757年ころに設立されたホーレス・ウォルポールによるストロベリー・ヒル・プレスが最初とされる。ウォルポールは大物政治家の息子で、自身も政治の世界に踏み込んだが、(イギリス絵画の庭園に関する)歴史家、詩人、小説家、劇作家、論説者、古物収集家、印刷人などと多方面に手を広げた。また、彼につけられた肩書きは、「美の判定者」だった。

その他の主な私家版印刷所またはそれに準じる印刷所が20以上挙げられるが、そのうちよく知られた名前を挙げてみる。チャールズ・ウィティンガムが設立してその甥で同名の人物がウィリアム・ピカリングと手を組んだチジック(チズウィック)・プレスを皮切りに、20社近くが生まれている。チジック・プレスの活動は1844年にイギリスを代表するオールド・ローマン体活字のキャズロン書体を復活させたことで名を知られている。さらには、蔵書6万冊を誇る世界有数のミドル・ヒル・プレス、珍しいところでは農民だったチャールズ・クラークのグレート・トーサム・プレス、神学博士によるダニエル・プレス。

また、19世紀後半になるとローレンツ・シェパードという尼僧によるスタンブルック・アビィ・プレスが異彩を放って、その後引き継がれておよそ100年間活動を継続させた。芸術家に依頼して作らせた木版彫刻をイラスト図版として印刷に多用したヴェイル・プレスや、ウォーカーの指導のもとにジョーン・ホーンビーが設立したアシェンディン・プレスが、50部程度の印刷数とはいえその存在を際立たせていた。そして、私家版の仕事をひとつの社会運動のようにその影響を誇ることになったケルムスコット・プレスが登場する。1900年にはウォーカーとコブデンサンダースンによるダヴス・プレスの設立をみる。

『フラーロン』の発行前後にも個人的な印刷所が数社現れて、賑やかな様相を呈している。中でもギヴィングスらのゴールデン・コッカレル・プレスはその組版と印刷の質の高さで群を抜いていた。彼らは「書籍の印刷と出版のための共同社会」という理念を基に、優れたタイポグラフィの実現という夢を抱いて、安価な書籍の提供を目指して設立した。

カトリックへの改宗

西洋の出来事を語るには宗教を切り離せない。イギリスでは国教会(聖公会)という、新教と旧教の中間的性格を帯びている宗教が支配している。中世の複雑な事情が関わって、教義はカトリック式ではあるがプロテスタントに近いという信仰形態が支配的である。何事にも極端を嫌うイギリス人気質が影を落としているようである。宗教改革以来イギリスではカトリック信仰は違法だった。

19世紀になってカトリック教徒が法的には差別から解放された。国教会の刷新を目指すオックスフォード運動や中世志向のラスキンの行動もあって、19世紀中頃から著名人のカトリックへの改宗が続いた。たとえば先に挙げた建築家のピュージンをはじめ、劇作家のワイルド、画家のビアズリーなどで、20世紀でも作家のチェスタトン、グリーン、詩人のエリオットなどもいた※2。タイポグラフィ関連では、エリック・ギルもハリー・ペプラーも1910年代に改宗している。そしてこの改宗は時代の動きを象徴してもいた。「社会主義とカトリック信仰は、相互に影響し合い、強化し合ったとされる。産業主義(資本主義)の矛盾に対して社会改良を目指すという方向性で、両者は一致※3」して、芸術や工芸の実践への背景として時代を揺るがしていた。

カトリックへの傾斜は、製作物に反映したという。「アーツ・アンド・クラフツ運動とキリスト教、とくにカトリック的な傾向とは親和性があったが、アーツ・アンド・クラフツ運動の成果として登場した私家版運動で刊行された作品にも、そういった傾向のタイトルが目立つ※4」という指摘があり、絵画や挿絵を偶像崇拝につながるとみなすプロテスタントとは異なって、「私家版のほとんどが旧約聖書に基づいている※5」ことでカトリック的な傾向がうかがえるとのことだ。たしかに豊かな装飾性とカトリックとは教会建築にも深いつながりがうかがえる。書籍印刷という広い意味での造形行為の裏にも、宗教が隠れているのだろう。興味ある指摘だ。

また、本テーマの中心人物の一人スタンリー・モリスンは、19歳でカトリックに入信している。彼の母親が資本主義への嫌悪を露にした理神論者で、社会主義思想に共感したことで、その影響が色濃いとされる。彼はプロテスタントではなかったので改宗ではないが、カトリックに共感した。

新タイポグラフィ運動

『フラーロン』誌が閉じられる頃、大陸では先鋭的な新タイポグラフィ運動の胎動があった。ヨーロッパでは新しい職種を確保しようとして活動を始めた美術系(アート志向)のグループが躍り出た。そのグループは後には商業印刷の分野に進出し、グラフィック・デザイナーと呼ばれた。旧来のままで工夫が見られないような印刷物の停滞状況に対して人々の感性に鮮明な造形で訴求することを目指す新しい職種がドイツを中心に動き出した。

イギリスの産業革命が遅れて波及したドイツでは、印刷所の内部で行われていた組版作業を新しい考えで人々の前に提出し、社会との関連を意識したいわゆる「デザイン的思考」に基づく業種の必要性が叫ばれた。大量消費に裏付けられた大量生産方式という工業化社会の原則には、製造現場での部品類の規格化が必須であった。それには同時に単純化を求められた。工場では流れ作業による製品加工が主役となり、単純な作業と単純な部品の積み重ねが製造工程を支えた。そして、時間の短縮と経済性が結び付けられて、直線的なスピード感と鋭く明快な造形が好まれる傾向が顕著になり、グラフィック・デザイン上でもそれを反映した幾何学的なサンセリフ(ジオメトリック・サンセリフに分類される)が編み出された。この書体群がポスターなどの図案における文字類の大胆な配置に適合したことで、視覚上の斬新な衝撃を伴った力強いデザインが躍り出た。

この動きは、やがて革命後のロシア、オランダ、ポーランドやチェコなどにも広がった。構成主義であり、「新タイポグラフィ運動」であり、イギリスはこれらにほぼ無反応を装ったことが特徴的である。この運動の主導者はマックス・ビルやヤン・チヒョルトだった。これはやがて「モダン・デザイン」という風を起こす契機となったが、その中心地はスイスへと移っていった。

そして1950年代後半から洗練されたサンセリフ書体の登場が登場する。ジオメトリック・サンセリフの冷たさと可読性への疑問から、ネオ・グロテスク系書体が誕生し、モダン・デザインを支えた。このサンセリフを主とするデザインが機能主義と結びついて装飾性が雑音として徹底的に排除され、消毒したような潔癖さが印刷デザインを席巻する。これはプロテスタント系に特有の体裁と言える。ドイツやオランダで顕著な動きが見られた。

見落としてはならないことは、この運動が商業活動を支援する技能として認識されていたことだ。それはあくまで広告分野でのデザインの刷新であり、大胆で自在なレイアウトを提示し言葉(文字活字)とその自由な配置(例えば紙面を大胆によぎる斜めの配置)や罫線による誘目性の発揮にあり、文芸・科学・そのほかの論文類や著述による長文のテキストを主とする書籍・雑誌には対応し難いデザインであった(チヒョルトは後半生でそのことを痛感した)。いわばその内実は「商業美術」「広告図案」などという和訳語が当時の日本で使われた部類であり、タイポグラフィの根本からの刷新とは言い難い現象だった。だがその言葉の意味をいっそう増幅してコノテーションを強調する刹那的で強烈な一撃は、一種の視覚上の圧力によって物欲を刺激することで成立する消費行動への誘導という広告の基本原則と合致して、その影響を無視できない。刺激はさらにいっそうの強い刺激を無限連鎖的に要求する本能的欲求があることから、この紙面刷新はやがてアメリカで1960年代に心理学の援用でまとめられた広告理論の成立に、なにがしかのヒントを提供したのではないかと推測できる。

2. 雑誌『フラーロン (The Flueron)』の発行へ

フラーロン協会

『フラーロン』が発行される前年の1922年夏の終わりには、「フラーロン協会(The Fleuron Society)」というグループが結成されて、活動の話し合いが行われている。だがこの会はそれに先立って、30歳代前半と20歳代前半の2人の男の出会いから始まっていた。この会の主唱者である1人はオリヴァー・サイモン(1895–1956)で、ヘラルド・カーウェン(1885–1949)が興したカーウェン・プレスの一員であった。もう1人が当時クロイスター・プレスに席を置いていたスタンリー・モリスン(1889–1967)だった。

オリヴァー・サイモン

オリヴァー・サイモン

スタンリー・モリスン

スタンリー・モリスン

2人の呼びかけに応じて集まった会員は、一家言をもつ3人だった。月刊文芸雑誌『ツデイ(Today)』の編集者だったホルブルック・ジャクスン(1874–1948)、当時ペリカン・プレスの主宰者だったフランシス・メネル(1891–1975)、アーデン・プレスやシェイクスピア・ヘッド・プレスの設立者バーナード・ニューディギット(1869–1944)。

最初の会合では、サイモンが示した協会の基本方針について、メンバーの意見は激しくぶつかった。方針の趣旨は、このころに開発された機械組版でも手組みに匹敵する品質保持を求めて新しい技術との協調の道を探り、タイポグラフィの可能性を開くとする意見だった。ここでいう機械組版とは、主には19世紀末に開発されたモノタイプ機とライノタイプ機で、前者は活字を自動鋳造して文字単位で組む方式で、後者は同じ自動鋳造組版機ながら、行単位で組む方式である。この趣旨に対してニューディギットだけは、手組み組版の優越性と手漉きの印刷用紙の使用というような、ハンディ・クラフトを主張する強硬な意見を通した。他のメンバーがどのような意見だったかの記録は残っていないが、大勢はサイモンの趣旨にほぼ賛同していたと思われる。この2つの意見の溝は最後まで埋まらず、協会の会合はわずか2回目でその花をしぼませてしまった。サイモンによればその議論の様子は「嵐」のようであり、メネルによれば自分は嵐に手を貸した覚えはないし、あの議論は見解の「相違」にすぎないという冷静な受け止め方だった。

雑誌名の決定

結局のところ会は解散し、サイモンとモリスンという当初の2人が自費で雑誌を出版することを決意した。「フラーロン」という先のグループの名称はフランシス・メネルの提案で、この麗しい名前をモリスンは気に入っていた。ちなみに、「フラーロン」とは印刷の専門用語で、花形装飾活字のことで、現代ではPi fontsあるいはdingbatとも呼ばれる類の紙面を彩る花や葉の模様で、文字以外のキャラクタである。

雑誌名の当初の案では、タイポグラフィという語をメイン・タイトルに掲げるつもりだったのだろう。モリスンが1922年10月8日にサイモン宛に送った手紙には「タイポグラフィというタイトルはかなり固いし、一般の人には技術的な連想が先立って、自由な雰囲気をまったく感じさせない。このフラーロンには、歴史的でロマンティックな趣を示せる響きがある。これこそ我々が表明する必要のあるものだ」と書かれている。そこでこの雑誌でフラーロンという名前を継承し、タイポグラフィという専門語は『フラーロン』の副題”A Journal of Typography”という形で収まった。ちなみに、モリスンは『フラーロン』発行と同じ1923年には、すでにモノタイプ社の活字開発計画のアドヴァイザーとして契約を交わしていた。その後そこから生み出された古典書体の復刻と新書体の新刻による活字書体の数々の登場は、モリスンが強烈な集中力で古典書体を発掘したことを物語り、現代の欧文用書体の豊かな発展の基礎となっていることは重い事実である。

この雑誌の発行意図については、最終号である7号の「あとがき」でモリスンが次のように明快に総括している。

その意図は、活字、印刷紙面、書籍デザインに関わる問題を詳細にわたって議論することにあったので、現在の商業雑誌でできるようなことを遂行するのではなかった。つまり、イギリスの印刷人が調べようとすればできたはずなのに、いままで放置してきたヨーロッパ大陸の印刷業を歴史にとどめること、印刷人・読者・書籍商・職人との関係を理解すること、イギリスの印刷人の知識を広げ、印刷に対する意気込みを強めることが目的である。

顧客と書き手に対して責任感を強めることによって、印刷人が職人の高い水準を目指すように励まされることが望まれていた。

スタンリー・モリスン『フラーロン』7号「あとがき」

ここに当時の印刷業界では何が欠けていたのか、また望ましい印刷物の質とは何か、という問題意識の独自性がうかがえる。商業雑誌とは一線を画すという厳しい覚悟が明瞭だ。

編集者のサイモンとモリスン

そして、『フラーロン』が動き出す。その編集担当者は、前期4号はオリヴァー・サイモンで、後期3号はスタンリー・モリスンだった。机1つと電話1つで間に合うようなロンドン市内の事務所で雑誌の発行が管理され、原稿や手紙をタイプし整理する女性の秘書兼タイピストが1人雇われていたような極めて小規模の版元だった。この2人の担当した号は、それぞれの個性と思想を反映した編集を示している。各号の小論の執筆陣の選択とその内容、また構成やページ数にもそれが明瞭に現れている。

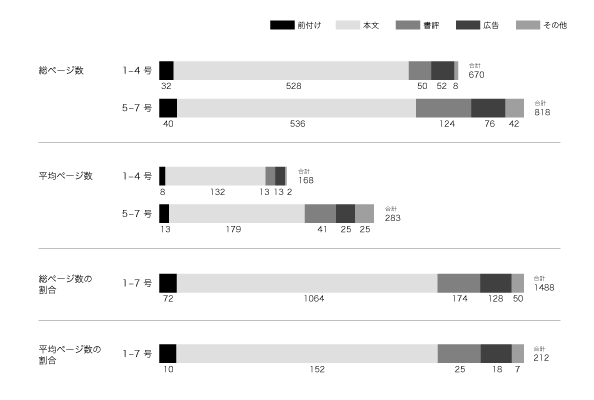

前編・後編のページ数比較

前編・後編のページ数比較

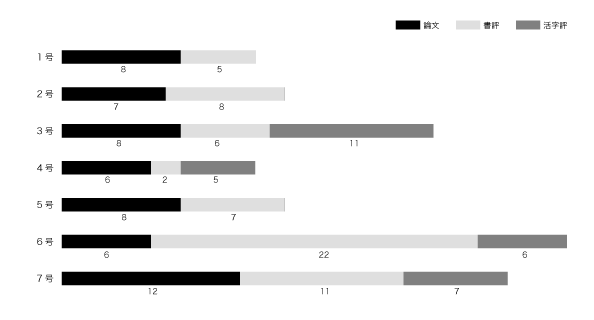

各号の記事の内容と分量(単位:記事数)

各号の記事の内容と分量(単位:記事数)

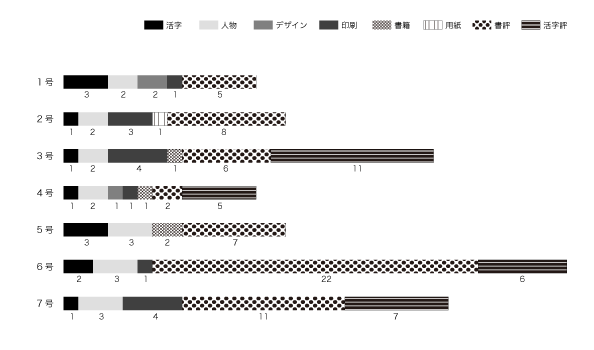

記事の内容と分量(単位:記事数)

記事の内容と分量(単位:記事数)

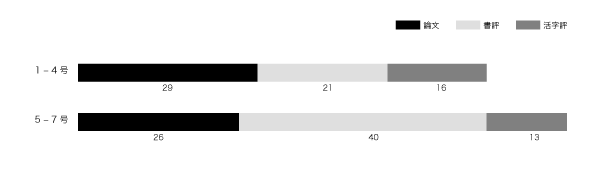

前編・後編の記事の内容と分量(単位:記事数)

前編・後編の記事の内容と分量(単位:記事数)

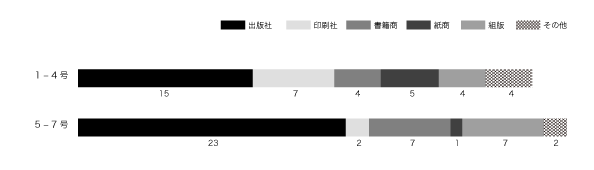

前編・後編の広告主(単位:広告数)

前編・後編の広告主(単位:広告数)

サイモンは、1919年にカーウェン・プレスという商業印刷所に入社し、やがて主任となって働く傍らその印刷所の名を挙げる働きによって知られた。1924年には「ダブルクラウン・クラブ」という会を設立し、1936年には印刷雑誌『シグネチュア(Signature)』を創刊した。著作もあり、その筆致は平明である。彼の両親もそして彼もウィリアム・モリスの影響を濃く受けている。装飾的要素の濃いデザインを好んでいて、印刷紙面に図版の役割を積極的に活用する趣向を持ちつつ、ドイツの印刷文化の賛美者でもあったそうだ。モリスンによれば、サイモンは議論を好まず、他者に与える印象は薄いようだと言う。大人しく寛容な性格だったと思える。

他方モリスンについてはここに紹介するまでもないほどで、タイポグラフィに関して多くの著作(書籍と論文記事は約180点)を出版した人物だ。日本のデザイナーでは、タイムズ・ニュー・ローマン書体の生みの親だと言えば分かるだろう。彼の基本姿勢の背景には、おそらくイギリスで最初のタイポグラフィの技術書として知られるモクスン著『印刷術における機械操作の実践(Mechanick Exercises on the Whole Art of Printing)』が濃い影を落としているはずだ。そこにはモクスンの姿勢が表明されているからだ。「タイポグラフィの実践者とは、独自の判断力と自らの揺るがぬ理性(Solid reasoning)を基に行動できて、他人を指図して、終始タイポグラフィに関する手作業と実際の操作の全てを遂行できる者である」という記述だ。その中から若きモリスンが掴み出した語は「揺るがぬ理性」、つまり「確固たる論理的思考」を意味する語だった、と紹介するに留める。

市井の読者のために

先に記したアーツ・アンド・クラフト運動とプライヴェット・プレスの行動は、機械に頼る製品の画一性を助長する近代式生産方式に対して、手のぬくもり感の喪失を嘆くものであるとして、一部の職人や思想家の共感を得ていた。

他方で、モリスンやメネルが志向したタイポグラフィ観は、その2つの動きに刺激を受けたとはいえ、異なっていた。それはよりいっそう市井の読者を念頭においていたし、経済生活にも資するものであるべきだという考えが濃厚だった。いいかえれば、印刷の本質は大量複製であって、実利的な目的を本来的に有しているという認識の下に、技術の新しさだけに溺れず、社会の伝統や慣習を重んじつつ技術の長所を上手に使いこなす、という向日的かつ慎重冷静な姿勢だ。そしてその目的遂行のために、歴史に踏み込んで学ぶという側面があった。その姿勢は単なる伝統保守主義者とは異なる性格を帯びていた。

『フラーロン』に使われた活字

この雑誌で使われた活字について、若干ながら付記する。全7号で4書体が選ばれている。サイモンが担当した前半の1〜4号では、3書体である。1号は14ポイント(以下「ポ」)のギャラモン書体、行間ベタ(行間なし)、2号は14ポのバスカヴィル書体、行間ベタ。3号は11ポのキャズロン書体、行間3ポ、4号は13ポのキャズロン書体で、行間1ポ。モリスンが担当した後半5〜7号では全て14ポのバルブ書体で、行間は1.5ポで共通している。ちなみに行長を見ると、前半4号は1ページ38行、後半3号は33行が主である。組み幅は前半が33パイカ(396ポ、約140 mm)、後半は32.5パイカ(390ポ、約138 mm)と計測できた。

使用4書体は全てモノタイプ社製造の活字である。ギャラモン書体はジャノン系であり、フランスの17世紀前半のスダンのジャン・ジャノンが設計した(16世紀のギャラモン書体の模造)書体がモデルである。ギャラモン書体はおそらく世界で最もよく知られた欧文書体の代表格であろう。バスカヴィル書体は、18世紀のバーミンガムのジョン・バスカヴィルが設計した。キャズロン書体はロンドンのウィリアム・キャズロンが設計し、イギリス製初の独自書体の誕生として歓迎された書体をモデルにした。バルブ書体は18世紀フランスのフールニエが設計した書体をモデルにしている。バルブとはフールニエに協力した印刷者。モノタイプ社にはフールニエの設計書体をモデルにしたフールニエ書体もあるが、バルブ書体に酷似している。その理由はここでは省略する。

3. 同時代のさまざまな運動との相違

『フラーロン』が世に出た契機は、時代が抱える課題への対応だった。印刷の改革を巡るかまびすしい動きに一石を投じる意図があったと観察できる。彼らの提言には、印刷関連業者の自覚を促すという啓蒙の意図もあった。その行動がどのような言論の形で受け継がれたかを、同時代およびその後の主な定期刊行物から探って位置づけを試みよう。

産業革命という動力エネルギーの発明から起こった大地殻変動により、家内制手工業から工場制機械工業へという製品製造現場の激変があった。そこでは、大量複製への焦りと希望とが織り混ざった美的価値および装飾的価値についての見解を孕みつつ、一部で活字とその演出法についての議論を巻き起こしていたが、果たしてどんな評価や試行があったのだろうか。

アーツ・アンド・クラフツ運動との比較

ここでは目的、手段、装飾の3つの側面で、主にA&C運動の支柱としてのモリスの書籍設計の理念と比較してみる。モリスがラスキンの中世の正当化に同調して「ゴシック・リヴァイヴァル」の洗礼を受けている有名な事実も不可欠な背景である。モリスンが「(1851年開催の)大博覧会ではゴシックの唱道者ピュージンがデザインした中世の装飾や復活したブラックレターの活字は、当時のタイポグラフィの帰結のひとつだった。文字よりも重要だったのは復古の精神だった。それは産業の前進を強く批判するもので、前の世代を熱くさせた精神だ※6」と言うように、ゴシックの復活という残照がまだ覗けた背景がある。

第1に目的から眺めると、『フラーロン』発行がA&C運動の影響下から生まれたことから、この運動との共通点は無視できない。モリスンは、A&C運動に一定の評価を与えていた。それは主に「モリスの産業主義への抵抗が感傷的ではなく社会的だった※7」からで、思想的背景への共感だった。モリスの抵抗は社会主義者としては当然な姿勢だ。産業主義への突入と人間の手仕事の軽視への危機感と社会改革が絡んだ運動だからこそ、モリスンの賛同があったのだろうが、評価は全肯定ではない。その理由は、おそらくモリスのアート志向と耽美主義傾向への疑問からだろう。

もうひとつの共通点があるとすれば、それは「優れた製品」を実現し提供する目的にある。この場合の「優れた」という語の英語はfineであるが、洗練された仕上がりを意味する。きめ細かく丁寧で、しかも機能面だけでなく心理的にも満足感や喜びを与える製品。ただしこの優れた製品の中身つまり実践に立ち入ると、そこにはA&C運動との相違が現れる。

モリスンはモリスの行動に限界を感じていただろう。つまり機械化への傾斜を忌避するのではなく、工芸的要素を活用しつつ、量産の可能性に希望をつなげて、機能性と経済性を重視していたことに伺える。工芸的要素とは活字の原型(父型)がグーテンベルク以来500年間近くは手によって彫られていたことを指し、その手作業によって生じる避けがたい限界が示す「金属活字」独特の姿であろう。読まれることを前提とする文字造形への繊細な神経とその実現へ向けての沈黙の中で作業が続けられる飽くなき姿勢である※8。

また、ここでいう機能性とは製品としての直接的つまり身体的、それと間接的つまり心理的な「有用性」、この双方であり、経済性とは効率的生産による「価格の抑制・適切さ」であり、人々の日々の生活つまり経済的行動への貢献である、と解釈できる。大量生産による製品の画一性は、それ自体が大衆に同一の品質を安価で保証するというメリットに転化されていて、それが社会貢献となる。解決すべきは粗雑な製品という質の問題であった。総じて、モリスは理想主義的であり、モリスンは現実主義的であろう。

第2に手段で眺めると、A&C運動の趣旨には機械文明への嫌悪があった。彼らの拒否する「機械」は熱エネルギーを動力機関として利用する自動方式であり、受け入れた機械は旧式の木製手動式であったが、素朴ながら一定の構造を有した力学的な動作器具すなわち機械であることに変わりはない。機械とは何かの定義がないために、曖昧さを残している。加えて産業主義の進展で分業化が進み、職人が責任感を喪失しかねないことにも危機意識があった。

機械の活用では、A&C運動の後に生まれた『フラーロン』の編集方針とは異なる。既に触れたように、『フラーロン』は新しい技術を利用して、産業の枠組みを経由して受け手に的を定めた外向的な行動だったが、A&C運動では素朴な機械と道具それに手工芸に依存する中で、内向的に充足した作業工程と作業環境を是としていた。

第3に装飾要素の扱い方の差異は何か。装飾過剰気味のモリスは、優れた製品には装飾が不可欠だと理解し、装飾は生活に豊かさを添える要素であるとして、第三者にもその鑑賞を求めたし提供したのだろう。だが、装飾の美は、モリスが描く理想的な民衆にはふさわしいし、とりわけ忙しく動く近代人の心身の一部を潤しうるが、モリスが支持する労働者階級には装飾を生活の中で鑑賞する余裕があったか疑問である。さらに、モリスはアートに傾いたために、無意識的であろうがつい大判の仰々しい装飾を加えた重い書籍を堂々と製作した。教会の奥に鎮座して鍵がかけられた権威的な聖書を彷彿とさせるほどの存在感を誇示する書籍である。

『フラーロン』では、全号を通しての紙面デザインが一定の回答を用意していたと見ることができる。つまり、テキストが主であり装飾性は乏しい。扉のデザインは簡素であり、装飾要素はアクセント程度である。だが、モリスンには「利便性はタイポグラフィの技芸にとっては始まりではありえても、最終目的ではない。……装飾のある書籍を提供することは、無視すべきでないタイポグラフィの技芸の一面である※9」という理解があった。功利性一本やりの造形行為・技芸には、モリスンは反対だった。つまり「適切な装飾」という考え方を主張するのであろうが、その「適切さ」には曖昧さが残る。何を念頭に置いているのか。そこには「フラーロン派」の一員であり、若きモリスンにタイポグラフィの手ほどきし、1923年にナンサッチ・プレスを起こしたメネルの理念と実践が、この曖昧さを解く鍵になるだろう。

つまり、メネルの組版演出の特徴は、出版物ごとの書体選択の多彩さと「隠喩に富んだ印刷(allusive printing)※10」にあるとされている。このprintingはtypographyと置き換え可能だろう。オーナメントの使用は内容と著者との関連で選択する、というその有効性を重視していた。つまり、オーナメントに意識的な機能を発見した。言葉だけに喚起されて思い描くだけでなく、装飾要素の挿入によって膨らむ想像力への点火による、読書の楽しみを味わう場の提供である。読み手と作り手とのつながりを強化する相互共感を活用した心理的な機能主義であり、書籍の装丁と一体化した活字と組版と飾りの交響が生み出す理性と身体感覚と心理反応の面で満足させようとする演出である。ここにモリスの装飾に対する姿勢との違いが明らかである。

ちなみに、A&C運動は日本の民芸運動の唱導者で主役である柳宗悦と比較できる。A&C運動の思想の核は復古へ向かう精神と一神教の神と装飾にあり、モリスなどの社会主義者による民衆への視線にあった。ただその視線は彼らの生み出したモノの中に見えにくい。他方で民芸運動では職人への眼差しはA&C運動よりは明確であり、その思想の核となるヒントは仏教の中にあった。西洋の二項対立思考という発想の原点を疑わないで揺るがない態度に対して、柳の発見は鈴木大拙らの紹介した禅の高踏的で孤高の精神から導き出された二項対立以前の宇宙的な混沌状態にその行動の核を求めている。さらにその先に浄土教の民衆救済への傾斜がある。つまり善悪や美醜という相対立する2つの価値が生じる以前の状態があるとの認識を出発として、名も無い庶民の無私の習慣的な創作(あるいは製作)行為に理想を発見した。まことに斬新である。

翻って『フラーロン』派の動きは、むしろ柳らの行動と重なるだろう。人々の生活の基盤を支える裏側の立場を自覚することから社会にモノを送り出すという意味で、共通点がある。つまり、少なくともunsung hero(讃えられない主人公=影の功労者)的な部分だけは共通するはずだ。己の労働にひたすら取り組む無垢の姿勢であり、生活の中で必須な部分だけを想像し、創造への昇華の意識もない繰り返しの地べたの日常行為は、評価の有無は眼中にない一種の超越的な態度と言える。

柳の独自性は、言葉に頼らないこの国の伝統を受け継ぐ職人の現場に対して、初めて言葉による根本的で意識的な考察を残したことにあるだろう。だが、言語化したことによって、匿名性の中での仕事に職人はかえって己の働きが外部から眺められたことを意識せざるを得なくなり、当惑したのではないか、という危惧もある。無自覚が意識された時に成長は始まるのが常ではあるが、近代は果たしてこの当事者の外部からの好意的で夾雑的な鑑賞や評価を果たして回避したのであろうか、それとも昇華したのであろうか。

私家版運動との比較

ここでは読者への意識、印刷への動機、製作物への価値観、それにタイポグラフィについて、19世紀中頃から盛んになった私家版印刷と比較してみる。

第1に読者という存在の意識はどうであったか。『フラーロン』は印刷業者を対象として、彼らに読み手の存在を意識させるよう促したが、私家版印刷の考え方に影響を受けているとはいえそれとは異なり、市井の読者への意識が濃厚だった。それは私家版にありがちな、自己の美的価値観の発露の手段としての書籍製作という、自足して閉じ籠る志向ではない。私家版では読者は極めて限定された中での、価値観の共有が前提でもあった。

モリスンは伝統主義者ではあるが、盲目的な伝統保守とは異なる言動を示した。印刷の本質である複製技術の長所を社会の伝統や慣習を重んじつつ適切に使いこなすという慎重だが向日的な理念だった。その裏には大方の読者は(とりわけ活字書体において)保守的であるという認識があった。その保守的な受け手には慣習という容易に崩せない深層が埋まっているとの判断だろう。慣習という同一地域で暮らす人々の文化の下層に堆積する無意識に近い錘(おもり)は伝統に裏付けられて存在する、という認識がモリスンの思想の核にあるはずだ。そこで慣習的受け手に届ける目的遂行のために、歴史に踏み込んで慣習や伝統の役割を確認する必要が求められた。したがって、伝統の解釈が後ろ向きに働かない。この考えはいわばリテラシーの向上による「近代読者」が成熟期を迎えていた時勢への必然の対応として生じたものだろう。

第2に印刷に対する動機を比較する。私家版運動を「内向的」と評したが、行動の裏には反抗心も隠れていた。それは当時の無秩序な印刷物への静かな抵抗でもあり、表立って声高に主張しない紳士的な態度のようでもある。だからこそ彼らの言葉は鬱屈の中からの辛辣なユーモアとなって周辺に波紋を投げる。私家版での印刷(および裝本)は、既存の文芸作品を素材にした書籍形態の美の追求のための手段だった。他方でモリスンらの印刷の位置づけは、自己または他者の追求テーマや見識を広く公表する手段だったのであり、健康な志向だろう。その意味で彼にとって活字は、公のものだったのかもしれない。議論を起こし提供するための基盤的な、言わば民主的な支持媒体だったのだろう。

第3に製作物への価値観を比較してみる。私家版印刷の評価では、モリスンはそこに見られる閉塞的な習癖と個人の美的趣向の追求とは一線を画していた。モリスの原点である装飾の価値と職人の責任感に共感しつつも、それだけでは限界があると考えていた。モリスンは印刷では美の追求のあまりに優先課題が看過されることに警鐘を込めて、「美は望ましい。そして美は求めなければ現われるものだ。美のための美、あるいは変革のための変革ほど、タイポグラフィにとって災難を引き起こすものはない※11」と指摘している。製品の「用」が十分にしかも無意識の上に機能すれば、そこには「美」が自ずから沁み出てくると解釈できる。もし「用の美(beauty of utility)」という語が常用の英語にあったならば、モリスンはそれを採用したはずである。書籍という形態とそれが秘める内容が統一的に造形化される先には、充足感からの喜びという心的機能性が立ち現れるはずだという考えであろう。

次に具体的な面で比較してみると、エゴイストで嫉妬心が強かったダヴス・プレスのコブデン・サンダースンは、モリスの書籍製作を批判している。「彼の作品はすばらしいし、それ自体が時代を画するもの」との一定の評価はあるものの、「彼(モリス)の行なったことの多くはタイポグラフィの点からは見当違いだし、著者の思考表現がなされるべきページを完全に破壊している」と、素人性と過剰なデザイン志向を退けている※12。書籍デザインにおける表現主義の弊害の指摘だ。サンダースンの書籍に対する思想はモリスと異なる。彼が完成した書籍のたたずまいは簡潔を旨としているために、装飾的な要素を排除していて、プロテスタント的特徴を示す。したがって、サンダースンは流行思潮を気分的に捉えた気取りではなく、あくまで批評精神を思想の表出として挑んだ私家版印刷者だと言える。

また、ある解説では「頽廃的な印刷はつねに装飾的な印刷である。タイポグラフィの想像力がうまく働かないと、装飾的になる」というジャクスンの引用に続き、これを最も熱心に採用したのがバウハウス派であるとしている※13。モダニズムがこの辺りで「カルヴァン主義者のスタイル」の延長と確認できる。

第4にタイポグラフィの面での違いを見てみる。モリスンは活字書体の設計においてもモリスの有名なヴェネチアン系のゴールデン書体を評価していない。この書体はケルムスコット本全体の約5割で使用されている。私家版の活字ではジェンソンとその同時代人のヴェネチアン系をモデルとした活字が多くを占めていて、モリスの影響に対するモリスンの批判は激しい。たとえば有名なゴールデン書体は「醜い」し、私家版が使う同類書体は「これ見よがしで、悪名高い出来損ない※14」だと切り捨てている。そして「すぐれた印刷という大義は、自分専用の奇妙な様式のための下品な狂気で台無しになっている※15」として、ケルムスコットとその亜流に厳しく反発している。

ヴェネチアン系の代表であるジェンソンのローマン体の文字造形に対するモリスンの批判は、大文字の字幅と高さに向けられている。とりわけ高さがアセンダー・ラインと同じであって際立ち過ぎること、それに小文字hやeが読み手の眼を捉え過ぎて読書行為に支障がある、さらに「見栄を張ったg、e、b、yの文字と突出した大文字でルネサンスの活字に忠実だ※16」などと、読者の目を止めてしまう文字造形を批判している。この指摘は、彼の「理想の活字を求めて(Toward The Ideal Type)」という『フラーロン』で発表したエッセイに披露されている。読者は文字の1つずつを読むのではなく、文字を通して単語の輪郭を認識し意味を読み取り続けるが、文字のわずかな不慣れな造形が視覚の躓きを起こして、意味への瞬時の経路を妨害してはならないという意味である。

『フラーロン』の同時代の雑誌

『フラーロン』以外で英国内での「印刷改革運動」の流れの中に、いくつかの雑誌が手を挙げていた。ここでそれをチェックしてみる。

『インプリント(The Imprint)』

『インプリント』は1913年に月刊を目指して出発したが、9号を発行してあえなく終結した。1月から8月までは順調に月刊で発行できたが、9号は11月発行となり、それが最終刊となった。創刊号の巻頭で発行人であるジェラード・メネル(フランシス・メネルの従兄弟)と思われる匿名の記録欄があるが、そこには詩人・画家であるウィリアム・ブレイクの言葉「輝かしい夜明け」がこの雑誌の理想だと紹介されている。高揚感が伝わる一節である。ちなみに、ここで専用された活字書体は、キャズロン書体をモデルにしてモノタイプ社で急造された「インプリント書体」として知られている新しい活字である。

この雑誌に関係した人物を調べると、意外と多くの者が参画していた。編集担当はリトグラファのE・ジャクスン、タイポグラファのJ・H・メイスン、カリグラファのE・ジョンストン、そして印刷者のジェラード・メネルの4名で、専門分野が異なることが特徴である。その他に諮問委員会として桂冠詩人のR・ブリッジ、中央美術工芸学校の初代校長であるW・R・レザビー、印刷人のデヴィーン、アシェンディーン・プレスのS・J・ホーンビーを含む33名が名を連ねている(5号以降は32名)。有名な私家版派が際立つ。

執筆陣は91名が寄稿し(このうち4名は共同執筆)、87の記事が発表された。毎号平均では、同一人物による複数執筆と匿名執筆を含めて10名が書いている。際立った寄稿者では8回発表した者がメイスンと古書販売人のエヴェラード・メネルの2人。7回発表者はE・ジョンストン、肩書き不明のD・パウエル。6回発表者は物故者で「尊師」と称号のある19世紀の書誌学者T・ディブディン。5回発表者はリトグラファのE・ジャクスンである。これらはほとんど連載記事である。珍しい人物として、フランシス・メネルの母親で詩人のアリス・メネルが2号に児童書の挿絵について寄稿している。また、モリスンが24歳にして初めて発表した論文「典礼書に関する覚書」が8号に見られる。最終号では6名しか書いていないが、急激な状況の変化がうかがえる。その理由のひとつは第一次大戦前夜の英国社会の経済状況の混乱とそれに伴う資金面での困難であり、もうひとつは、意見の相違であったと報じられているが、詳細不明だ。

『インプリント』の主な対象は印刷業界であり、その内容は主に業界への提案だった。印刷を工芸分野の価値ある地位へ引き上げようと、印刷関係者への自覚を促す企画だった。全号の目次を眺めると、印刷関連(方式や機械や用具類)などが最も多い記事であり、次は評論関連であり、ビジネスに関する記事が3番目に目立つ。その他は装飾や挿絵や書籍などに関する記事が占めている。

また「『フラーロン』は『インプリント』で示されていた課題を引き受けた※17」と『モダン・タイポグラフィ(Modern Typography)』の著者ロビン・キンロスはまとめている。だが、同じように業界向けを意識したとはいえ、『フラーロン』はいっそうの広い範囲からの執筆者とテーマを特徴としている。また、キンロスの『フラーロン』に関する見解は「印刷業界に向けて語りかける明確な意志はないが改革運動内あるいは集まりの中での議論のための手段として間違いなく機能した※18」と、実践的ではなく内輪だと見ている。これには創刊号での「発刊にあたって」という類いの宣言が見られないことも関係しているだろう。だが、『フラーロン』は「議論ための手段」ではあるが、広角的内容を扱い、海外からの執筆者の寄稿もあり、ヨーロッパへの一定の広がりは推測できるし、雑誌の意図を広く欧州諸国にも知らせる思惑もあるだろう。川の底流に細々とだが流れを繋いでいたような現象に見える。時代状況への反応ではあったが、その流れは時代を超える意義を伝えていたようだ。それこそ静かな波及効果で良しとする抑制的で一種紳士的な態度と言える。

『インプリント』と『フラーロン』との関係では、やはりキンロスの解説が参考になる。『インプリント』は「『フラーロン』およびその後に現れた他の雑誌の精神的な母体であった※19」。この言葉は、この2誌の影響を位置づける上では重要な指摘であり、その後の印刷改革運動の先駆けとしての存在を評価している。

ダブル・クラウン・クラブ(Double Crown Club)

ダブル・クラウン・クラブでは、『インプリント』誌以上にA&C運動の影響は濃厚である。1924年10月に結成して、40年以上継続した会合である。設立会員はサイモンのほかに出版人かつ多方面で活躍したS・ロバーツ、出版人のF・シジック、タイポグラファで音楽系出版者のH・フォス、それにG・メネルであった。初代の会長はロバーツが務めた。年数回の不定期な集まりであって、タイポグラフィや書籍製作についての論文が食卓を囲んだ会員に配付されて、議論が交わされた場(ダイニング・クラブ)であった※20。モリスンは設立会員としては名前の記録はないが、何度か参加している。1964年のクラブの40周年記念講演で、晩年のモリスンはクラブの功績をこう語っている。

印刷人とデザイナーだけでなく読者の執事たる出版者が参加することで、「読者と向き合う必要のある出版者と奇行と乱暴をはたらくデザイナーが向き合うことを気づかせた※21」。

モリスンの伝記作家であるJ・モランは、モリスンを公平に見つつも、名を遂げたモリスンの晩年の言動に対しては批判が目立つ。だが、「奇行と乱暴をはたらく」のは「デザイナー」だという指摘には耳が痛い人もいるだろう。これは活字設計について「設計者の親指の指紋は不要だ」というモリスンの名言を思い出させるし、その先には、グラフィック・デザインにおいて、デザイナーが往往にして「私流」を付加したがることへの批判が見える。「これが私のデザインだ」という、まるで電柱に自分の証拠を振りかける犬の行為に似て、そこで自足する現代の職業人の一面だ。グラフィック・デザインもタイポグラフィも、与えられた素材を視覚化・現実化させる行為であり、それはハーバート・スペンサーが「(タイポグラフィにとっては)テキストはレゾン・デトル((raison d’etre)」だと言うまでもなく、第三者が用意または表現した素材なくてはあり得ない技芸であり、つまりは代弁的な再現行為であり、あるいは追創造行為でもある。

ダブル・クラウン・クラブの形式を雑誌発行という公開の場で発展させたのが『フラーロン』であるとも言える。キンロスは「これらの改革運動の快楽主義的で自己閉鎖的観点は、ダブル・クラウン・クラブで崇められた※22」と述べて、広がりを見せない仲間内の趣味の場だとして厳しい視点で観察している。しかし、「快楽主義的」は何を指しているのか。キンロスが支持しているように見えるモダン・タイポグラフィでの抑制的な組版も、その清楚な空気感も「快楽主義的」ではないと言えないだろう。余分な要素を全て取り払う行為は合目的性だけを追求し、息つく暇さえ排除する一直線的な紙面展開は一定の緊張感を読者に与え続け、その非装飾的で張り詰めた無機質性を是とする。それも一種の無意識的な快楽追求ではないだろうか。ここで引用しているキンロスの著作の本文と見出し類は同一書体と同一サイズで組版され、余白がその分節化を暗示している。

カーウェン・プレス

基本的にカーウェン・プレス(Curwen Press)は端物と広告の印刷物を得意としていたが、美術家や挿絵画家が集まる場でもあって、カーウェン一家の後を引き継いだサイモンが活字と挿絵との独自の分野を築いた。やはりキンロスによれば、この印刷所は「とりわけ良質の食事とワインを連想される、文士風であるが深刻過ぎない世界だ※23」と分かりやすく例えている。「深刻過ぎない」という部分こそ、モリスンとは異なる挿絵とテキストとを同等に扱って特徴を見せていたサイモンの真骨頂だろう。自分の楽しみを優先する姿が見え隠れする。この時代に多く存在した私家版印刷者の典型のひとつだ。フラーロン派の両頭の一人にもこの理念の表出を許したことは、互いの懐の深さに起因するだろう。

『ペンローズ・アニュアル(Penrose Annual)』

1895年という早い時期にグラフィック・アートの評論を目的として発行された年1回発行の雑誌が『ペンローズ・アニュアル』である。1982年まで87年間続いて貴重な記録を残した息の長い定期刊行物である。『フラーロン』よりは28年早い刊行であるため、その当初の発刊趣旨は『フラーロン』とは無関係である。「グラフィック・アート」という言い回しにも美術への憧れあるいは負い目が伺えるとするのは言い過ぎか。

発行数とページ数が共に多く、統計と分析は物理的に不可能だが、印刷に関連する事柄を全方位から集めて評する雑誌であると総括できるだろう。グラフィック・デザインの製品類の紹介や評論、最新式印刷関連機械や機材や技術、インキ類、用紙、特殊加工法などの情報紹介が主体と言える。かつて数点を手にとって眺めた経験では、印刷技術面のページが多かったという印象が残っている。したがって、タイポグラフィに関する記事は主ではなく、モノタイプ社の広報担当だったビアトリス・ウォードやモリスンやチヒョルトらが寄稿した1930年代だけは、例外的に当時のタイポグラフィへの熱気を伝えることに注目したのではないか。

その編集の守備範囲が広いことは特徴のひとつだった。この年鑑雑誌の発行期間それ自体が近代印刷の歴史と重なる時代の傾向を映すだけでなく、印刷の可能性も探った印刷ジャーナリズムでもあるだろう。それだけに筋が通っていて、グラフィックつまり写真図版などの視覚要素のカラー印刷が主体となる制作物の変化の様子を追跡できるだろうし、視覚要素が大胆に展開して読者の興味を引くなど、その編集方針の勢いが時代を貫いていたと想像できる。

また、組版と印刷の技術形式が進展する時代の課題に取り組んでもいた。めまぐるしく変転する目の前の問題解決へのヒントを機を見て旬に提供していた。そのため、印刷やデザインの新情報をいち早く取り入れるには重宝であり、時代と共に歩む息の長い雑誌たりえた。ただここには、手工芸の要素は見られない。それが過去の技術であるからだろう。つまり、A&C運動の痕跡はうかがえず、グラフィック・デザインと多色印刷再現技術の輝かしい可能性を追っている。色彩豊かな図版と文字組版との意欲的な合体を疑うことなく試みた媒体と言えよう。

新タイポグラフィ運動との関連

グラフィック・デザイナーがタイポグラフィを担う宣言があったことで、「印刷デザイン」とも言える技芸の登場があった。それは時代の技術の進展とも密接だった。カラー印刷の本格化とオフセット平版印刷と新しい組版方式の登場、それにサンセリフという新分類書体の本格的な登場とも時期が一致することで、グラフィック・デザイナーを刺激して活躍の場を増やした。だがその反面でタイポグラファの役割と立場が霞んだ。

新タイポグラフィ運動に対するモリスンの私的な場での意見が残されている。1937年にしたためられたモリスンのアップダイク宛の手紙だ※24。ドイツを中心とする新タイポグラフィ運動に対して憤慨しているくだりがある。いわく、かれらの言動は「空念仏だ」、「様式と感覚をすり替えたがっている」として、アップダイクの吐いた「汚れた自己顕示欲だ」「利己主義がはびこっている」との言葉に賛意を示している。アートに傾斜する大陸のグラフィック・デザイナーへの不信の表明である。

アートとデザインの分岐点は、誰がオリジナル・メッセージ(独創的視点)を用意するかどうかである。この2つの語の基本的な概念をまとめれば、アートは非実用性、個から個へ、自作自演、独創性の自己表出(圧出)で内発的であり、独創性が評価の重点であり、基本は単品製作。デザインは実用性、個から多へ、計画・統合・設計、ある概念の実現化であり外発的であり、条件・制約が伴い限定的で具体的な創意工夫が不可欠で、基本は複製されるものが多い。デザインにおける創造性とは、第1次の(オリジナルな)言葉・概念の視覚化・現実化における第二次創造あるいは追創造(再現)にあるといえる。

Artがギリシャ語arsに発して、「人の関節・腕の動き」などの原義があり、Designはde「下に」sign「記す」の2つの合成語だとされている。前者は人間の個人的な発露と身体の動きが基本であり、後者は人が人に意志・情報を説明する・伝えるという行為に直結していた。そこからも相違を理解できそうである。

アートは多様な解釈を許容し予言的でもあり問題提起的でもあり、時代を超越する普遍性を内包する。デザインは平面や立体を問わず一義性や機能性を求められる時代直結の造形行為である。しかしまたデザインは、社会生活に直結する故に、問題提起型もありうる。

ちなみに、モリスンのアートの定義は「技能によって知的に熟考され意図されたあとのひとつの結果だ、と定義できるかもしれない※25」とあっさりしているが、実は警戒心が働いている。「この時点(1851年の大博覧会:筆者注)以降、アートは魔法の言葉となった。アートと名のつくあらゆるコースの講座があって、アート雑誌が出版された。また木彫りアート、刺繍アート鉄製品アート、調度品アートなどが流行った※26」と、言葉の意味の無制限な拡大に懸念を示している。

また、タイポグラフィはアートかデザインかという問題では、チヒョルトとウォード女史を紹介しつつ検討したC・ビゲロウの小論の中に見出せるとのことだ※27。興味ある重要なテーマだが、その論を未読のためにここでは割愛し、いずれ検討したい。ここでもアートという語の広さをどのように把握するかが基本となるだろう。この2つの外来語の和訳が定着していないことが、我々の基本的な理解を妨げていると観察できる。

4. 『フラーロン』誌と後続雑誌との関係

状況の変化

グラフィック・デザイナーが登場し、その後の印刷関連の状況を変貌させた。伝統的な長文用活字組版と、消費されるデザイン的要素が先行する作業、この活字を巡る作業環境の二極化が生じた。書籍印刷と商業広告印刷の役割が自覚されたともいえる。19世紀の商業印刷と大量消費社会の出現でもその変化はあったが、そこにはおよそグラフィック・デザイナーという自覚された職業集団の存在はなかったと想像できる。

その当時の印刷物、主にポスター類や端物類に見られるデザインには、計画的な設計という視覚要素の演出を活字書体の個性の衝突で圧倒する勢いで満ちている※28。活字のサイズと種類の多さが混在し、底抜けな活気がありカオス的であるが、現代から見れば焦点が定まらない粗雑さが際立つ。文字情報が窮屈さの中で未整理で効果を減じている。文字組版作業上の混乱を整理するにはそれなりの苦労や工夫があったと容易に想像できるが、訓練された職人の手技かどうか疑問でもある。

『フラーロン』誌が発行されていた時代の前後での印刷改革運動では、盛んな議論が続いていた。それは数人規模の印刷関連者による小集団行動で、雑誌類の発行で自らの主張を印刷物によりその質的な意識を具現化して発表することだった。

また大陸での新タイポグラフィ運動は、その意図がどうであれ、資本主義経済での生産者と消費者との関係の密接化、言い換えれば消費者を説得するまたは囲い込むという意味では、経済活動に寄与した。だが、書籍と広告物の印刷量の差は一般的には桁が異なるほど大きいし、市場規模や普及度も異なる。その差はまた影響の範囲や目的とする対象の層にも関わる。そこで両者の条件や制約を無視して現象だけに言及することは、ことの本質を見失いかねない。つまり、モリスンの語る「経済活動に資する」面が現実化しているとは言い難い。モリスンは物質的貢献(製造費とその定価の抑制)が同時に市民の精神的生活(読書など)を支える上で役立つことを願っていたと思える。モリスン自身が図書館通いを続けて書籍を資料として読み込んだ経験からも、それが想像できる。

主なタイポグラフィ関連雑誌

『フラーロン』の影響を英国内で眺めてみる。まずは時代順にいくつかの雑誌をとりあげて、『フラーロン』との影響関係を検証する。ここで取り上げる雑誌媒体は、いずれも第二次大戦前後からの数十年間ほどに試みられた企画である※29。

この時代の雑誌の特徴としては、2つあげられる。1つはグラフィック・デザイナーが編集を担うことから誌面が色彩に溢れ、情報整理の徹底によりレイアウトに多彩な変化または統一感を加えたりしたこと。すなわち情報の整理として視覚要素が優先・有効視されて前面に現れた。グラフィック・デザイナーは実践家であるために、テーマに対して学究的な姿勢がとれない。そこから雑誌の内容は、現実的な課題への実践的な対処法または意見表明が多くなる傾向がある。

もう1つは、印刷出版業が印刷業と出版業に分化する現象が固定化されたことだろう。出版業が独立する傾向が濃厚となった頃から、グラフィック・デザイナーが表紙デザインや編集に関わる行動が見られた。同業内での分業制の確立がもたらした時代に登場したグラフィック・デザイナーの幸運な門出だった。しかし、半世紀後には技術のDTP化に見られるデジタル革命の影響で分業制が崩れ、統合化現象が発生している。

『タイポグラフィ(Typography)』誌と『アルファベット・アンド・イメージ(Alphabet and Image)』誌

『タイポグラフィ』誌はロバート・ハーリングが企画し、1937年に発行された定期刊行物である。全8号を発行して1939年に廃刊したが、1946年に彼は『アルファベット・アンド・イメージ』(以下A&I)というタイトル変更によって再発行を試みた。このとき、『タイポグラフィ』誌の印刷出版で協力した印刷者ジェイムズ・シャンドがこの雑誌の発行に関わった。

この時代の印刷現場を巡る状況の変化を語るには、第一次世界大戦を無視できない。雑誌発行の困難さが想像できるからだ。戦後でも印刷業界には頑迷で保守的な工芸職人が生きていて、グラフィック・デザイナーが志向する新しい動きには興味を示さないあるいは無視という態度だったのだろう。

ハーリングは、この印刷関連で一定の役割を果たしていた美術工芸の職人と、新しい職業人であるグラフィック・デザイナーとの仲を取り持つことを志向していた。グラフィック・デザイナーを「美術家と印刷名人(親方)により歓迎される、見失われた技術者※30」と位置づけしていた。この雑誌ではページ物という書籍デザインへの意識は少なく、主に端物印刷物や新しい製作物を紹介することに意欲的だったようだ。そこには19世紀のタイポグラフィの復活を匂わせる意図があり、一種の復古的雰囲気が見られる。1950年代に19世紀のスラブ・セリフ系書体の復活をみることにつながるだろう。

『タイポグラフィ』誌はやがて方向転換を試みた。タイトルが活字に集中し過ぎていると反省して、『アルファベット・アンド・イメージ』という柔軟な誌名の下での写真などをはじめとする、グラフィックな要素を取り入れた紙面や記事に方向転換した。その点で、すでにここには『フラーロン』誌の趣とは異なる傾向を明らかにしている。ただ、この発想の根底には、職人を共同の作業の良き相手としてどのように互いに刺激し合ってグラフィックな展開を可能とするのかが模索されている。この一部分は『フラーロン』からつながる意識と重なる。つまりモリスンの「印刷人が職人の高い水準を目指すように励まされることが望まれていた※31」という印刷現場の意識改革が前提とされていたことに通じている。

いずれにせよ、この2誌には、『フラーロン』の影響は見られないと判断できる。大陸からの新タイポグラフィ運動が持ち込まれた状況下で、独自性と伝統を意識した結果の、カトリック的な装飾性への憧れがこぼれ出たのではないだろうか。

『タイポグラフィカ(Typographica)』

タイポグラファでありグラフィック・デザイナーでもあり教育者でもあったハーバード・スペンサーが弱冠25歳で1949年から発行した雑誌がこの『タイポグラフィカ』である。スペンサーは1920年代に大陸で起こった「モダン・タイポグラフィ」つまり「モダニズムへの理解と賞賛」を英国のグラフィック・デザイナーに紹介する役割を果たした※32。さらに彼は1964年から73年の間に先に紹介した『ペンローズ・アニュアル』の編集長も務めた時期がある。

本誌は新旧2つのシリーズに分けられる。旧シリーズは1949年から59年の間に16号を、新シリーズは1960年から67年の間に同じく16号を発行した。1巻の平均ページ数は旧シリーズでは40で、新シリーズではその1.6倍の65である。本文書体の使用状況は資料不足のため今のところ不明であるが、かつて手にした記憶ではサンセリフ体が主要書体だった。

この雑誌の目次一覧を概観する限り、テーマはタイポグラフィだけでなく、人物の評論や紹介、サインやレタリング、写真、デザイン・印刷、書籍、その他を扱っている。旧シリーズでは①タイポグラフィ、②デザイン・印刷、③レタリング・サイン・文字・記号の順で記事が多く、新シリーズでは①レタリング・サイン・文字・記号、②人物評論・人物紹介、③タイポグラフィ、の順位となる。新シリーズでは④にデザイン・印刷が続く。

内容は歴史に遡る調査や研究を奨励する記述ではなく、その時代に発生している問題または将来への問題提起を主に含む。それはタイポグラフィを巡る技術と社会へのコミットが盛んになりつつある時代の必然と言えよう。つまり、モノフォトやルミタイプなどを代表とする写植組版とオフセット平版印刷が主流となりつつあった印刷の新技術の洗礼を受けていた時代で、多くの課題が山積されていた。

『タイポグラフィカ』の背景には、研究調査という時間を許さない時代の速い流れがあって『フラーロン』のような学術的なテーマが見られないことが特徴である。つまり、歴史を貫くような思想的な姿勢は見られないが、同時代の目前の現実と向き合う姿勢は顕著だったと言えよう。

スペンサーの英国でのタイポグラフィにおける貢献は、大陸のモダニズムと新タイポグラフィの紹介と普及にあった。それは主にチヒョルトを通した理解であった。しかし、キンロスはこの2人を次のように比較している。

チヒョルトが自分の全経験において美的かつ理想的に魅了されたタイポグラフィに固執し続けた一方で、スペンサーの指導には少なくとも明らかにそのような部分はなかった。それはビジネスマンの日常世界のためのタイポグラフィであって、そこでは造形の簡潔さは効率とコスト節約を意味したし、思想的な含みはなかった※33。

スペンサーの実利的で現実重視の姿勢と、チヒョルトの厳格で精緻で完璧さを追求する、スタイリッシュで緊張感をはらんだタイポグラフィ観が、ここで要領よく紹介されている。妥協的で現実重視の英国人気質と、理論的に頑固で理想追求型のドイツ人気質の違いにも見えてくる。英国のペンギン・ブックスでの仕事を契機に書籍タイポグラフィを捉え直したチヒョルトが、その後に英国のデザイナーやタイポグラファに影響を与えた背景には、スペンサー流の現実的な解釈があったということでもある。

スペンサー以前には、地味ながらアンソニー・フロショーというタイポグラファで印刷者がいた。フロショーもチヒョルトの影響を受けていたが、そのデザイン意識の新しい捉え方は印刷現場との違いをいっそう強く意識せざるをえなくなり、1950年代以降はタイポグラフィの教師となってグラフィック・デザイナーを育てた。彼の熱心な教育活動はグラフィック・デザイナーが英国に出現した時期と重なる。

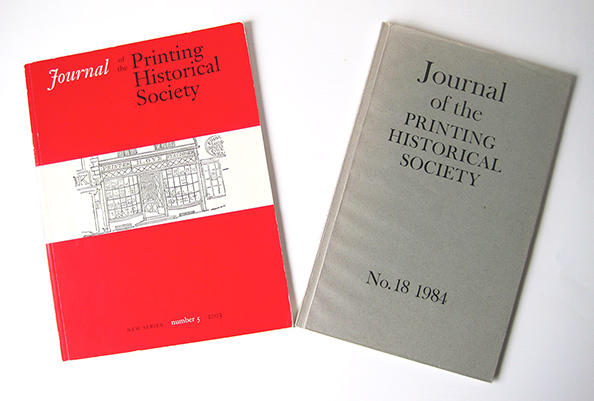

『印刷歴史協会誌(Journal of the Printing Historical Society)』

印刷歴史協会誌 表紙

印刷歴史協会誌 表紙

1964年に設立された団体である歴史印刷協会が発行する雑誌がこの『歴史印刷協会誌』である。設立会員はレディング大学のタイポグラフィ教授のJ・モズリー、タイポグラファで歴史家のJ・ドレイファス(1918–2002)、タイポグラフィと印刷史の研究家J・モラン、M・ターナー、レディング大学のタイポグラフィと視覚伝達の名誉教授のM・トゥワイマン(1934–)、D・チャンバース、ドイツ生まれで英国に移住したタイポグラファで活字設計家のB・ウォルプ (1905–89)である。モズリーなどがいることで分かる通り、レディング大学とのつながりが深く、いわば重鎮とも呼べるタイポグラフィまたはグラフィック・コミュニケーションの専門家が集まって学術的な研究成果を発表している機関誌だ。

その活動目的は前付けページに明記されている、次の3つである。

- 印刷の歴史の研究を促進し、その関心を高めること。

- 印刷機、記録、過去の道具類の保存を進めること。

- 上の2つの目的に関する出版物を制作すること。

具体的には、印刷の技術と資材の歴史、個々の印刷人の歴史、業界組織の歴史、それにこれまで扱われていない事柄についての、権威ある記事を出版という形で世に問うことを意図している。年1、2回発行するこの刊行物には歴史に埋もれている課題の掘り起こしと追求があって、その研究成果は興味深く読める。その意味では、『フラーロン』の趣旨と内容をもっとも強く受け継いでいるし、名称から明らかなように『フラーロン』よりも徹底して「歴史」を探っている。ただし時代の課題と取り組んだ『フラーロン』の趣旨はここでは欠けているが、その行動には『フラーロン』が刺激として働いていたと推測できる。それはアカデミックな方向への傾斜だろう。

1965年発行の第1号の前書きでは、この定期刊行物が発行された頃の事情が2つ述べられていて、興味深い。①冒頭での当時の歴史的資材の散逸への危機感が表明されていること。また、数世紀続いた印刷の本質的な部分が変わらない時代がついに消えつつあることも指摘されている。つまり写植(英国では「写真組版(photo-typesetting)」と呼ばれた技術)の出現があって、金属の活字と活字版印刷が消えつつあり、それに伴いプロセス製版とオフセット平版印刷が時代の趨勢となっていることを指している。②オックスフォードとケンブリッジの両大学印刷局が歴史的に価値ある証拠文書・資料を努力して収集したこと。それに反して、例外はあるものの、博物館が何も援助していないことを取り上げ、その原因が「印刷が片隅の手工芸なので語られ得ないからであり、昔から業界がロンドンに集中していることで地方都市の誇りが元気を失っているからだ※34」という事情を指摘している。

印刷歴史協会誌 目次

印刷歴史協会誌 目次

その他の雑誌

先の3点の後に現れた雑誌類の特徴は、グラフィック・デザインとタイポグラフィを統合するという意味で、写真図版類が格段に増えて、視覚要素と書体との競演となった。だがそれは、「新しく現れたタイポグラフィ中心のデザイナーたちの集団が展望も議論の場もなく片隅にいて追いつめられ、国内に閉じこもった」という指摘※35にあるように、次に起こる大陸の新タイポグラフィとの違いがうかがえるし、『印刷歴史協会誌』が、その後に英国に現れる雑誌類の特徴と異なっていることは明らかだ。たとえば、以下のような雑誌である。

『ベースライン(Baseline)』

この『ベースライン』はデザイン関連用具・用品や転写式活字書体シートを製造販売するレトラセット社が1979年から発行した。マイク・ディンズが設立者のひとりで、編集を長く担当していた。主なテーマは活字とタイポグラフィであるが、グラフィック・イメージを気楽に楽しみながら多少は学べるという内容が特徴のようで、グラフィック・デザイナー向けの情報誌的な位置づけができる。1990年代中頃にはレトラセット社が離れて、デザイナーらが集まってこの雑誌の発行を継続させていた。

『アイ(Eye)』

評論家のリック・ポイナーが1990年に発刊した雑誌が『アイ』で、当初は編集を務めていたが、その後は多くのグラフィック・デザイナーが編集を順次担当していて、誌面の活発さと大胆さが特徴である。ポイナーはグラフィック・デザインやグラフィック・コミュニケーション分野の評論と解説が専門である。

後に、彼はタイポグラフィのニュー・ウェイブ関連誌にも広く興味を示している。読むことを拒否・排除するデザイン『The Graphic Edge』、陶酔・幻覚を思わせる画像を使用した『Get the Message?』、『Typography Now』などにも関わった。

この2誌を含む後発の雑誌では、大陸のモダン・タイポグラフィが影響を及ぼしていて、装飾要素は意図的に避けられているのも特徴である。

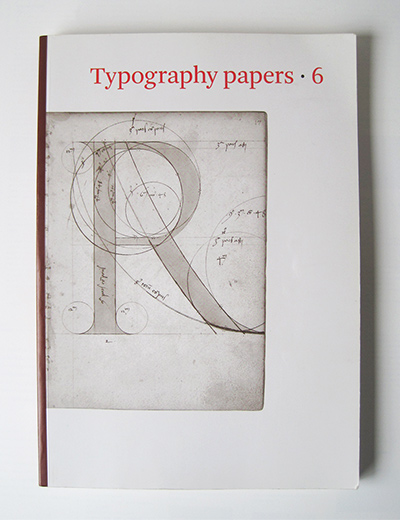

『タイポグラフィ・ペイパーズ(Typography Papers)』

タイポグラフィ・ペイパーズ 表紙

タイポグラフィ・ペイパーズ 表紙

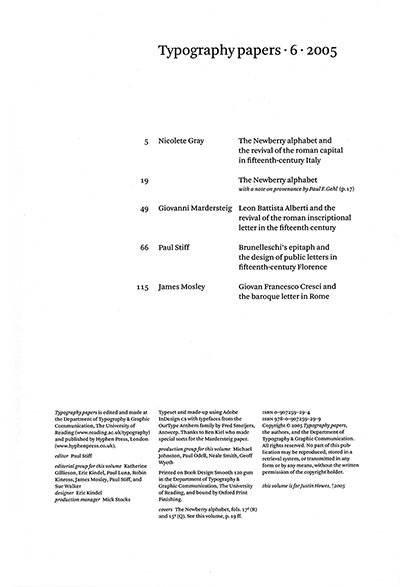

この『タイポグラフィ・ペイパーズ』は前の2誌とは異なる例外的存在である。1996年からレディング大学のグラフィック・コミュニケーション部のP・スティッフが発行を開始した、本格的な論文を集める不定期刊行物だ。編集担当者は途中の号から各号により異なることが慣例化している。この誌面にもモダン・タイポグラフィの影響が見てとれる。執筆陣が『印刷歴史協会誌』と交差・重複する。

タイポグラフィ・ペイパーズ 目次

タイポグラフィ・ペイパーズ 目次

5. 『フラーロン』誌の現代的な意義

まとめ

『フラーロン』の基本には人々に伝える価値のある課題を提起するという意識があり、書籍という小宇宙的に統合された伝達形態への期待がある。いわゆる端物や広告物は消耗品であり、期限付きでその当面の価値を失う媒体だが、書籍は国境(空間)と時代(時間)を越えて回遊する永続性を秘めた存在であるとの認識があったのだろう。

モリスンはタイポグラフィの主たる領域を書籍製作に集中していたことで、際立っていた。この点で彼と距離をおく専門家が彼の見解に対して異論を挟んでいるが、それは論点の比重の置き方の違いであり、批判者も知る通り、モリスン自身は広告などの商業印刷の場を当然ながら認めていたし、両者の差異を語っている。

『フラーロン』は、その後のタイポグラフィの研究という面では貴重な足跡を残した。その価値には、以下のような特徴がある。

- タイポグラフィの質の向上を目指した考察・分析などの掲載。

基礎的な参考資料となる財産であり、知識のための知識に終わらない理知的な問題意識を秘めた内容であるため、見解の宝庫となっている。 - 学術的な研究対象として一歩を踏み出す契機となった行動。

タイポグラフィが書誌学の補完的な位置づけであった状況から、書誌学から独立できうる可能性を秘めた対象として、一定の水準にまでタイポグラフィ研究を押し上げる契機を与えた※36。 - 書籍製作での読者への配慮の意識。

活字の選択という実践には活字書体の特徴に関する知識が必須であることから、自ずと可読性への配慮、つまり読み手を意識化する行動を優先した。

またデザインの面では、装丁や装飾要素の点で、『フラーロン』の中で一定の節度のうちに提示したことも追加できるだろう。それはおそらく モリスの実践とその理念との差異を提示していて、抑制的で密かな喜びを詰め込んだ。

このように『フラーロン』の特殊性は理念を設定して後に実践で示す行動力にある。理念には歴史との対話が必須で、そこから同時代の状況批評を試み、論考を示し、あるべき手法を駆使して安価で良質の書籍類のための参考となる見解の提示だった。それはタイポグラフィの社会的役割を自覚した課題追求だった。

また、新技術への対応の姿勢を示して、現代的な課題への示唆も引き出せる。デジタル革命期の現代では、かつての職人の責任感は、今や組版技術の開発に携わるエンジニアにはタイポグラフィへの深い理解を必要とすべきだという意味の自覚と言い換えても良いだろう。

『フラーロン』の後を受けて、『印刷歴史協会誌』がタイポグラフィを本格的な学問の一分野として確立させている。『歴史協会』の機関校が美術大学にあり、そこでタイポグラフィが一教科となった本格的な研究が教授陣を中心に展開されている。この現象には『フラーロン』などで、タイポグラフィ研究の可能性を開いたモリスンの功績が影を落としているだろう。

後記

『フラーロン』が世に問い始めて90年余りが経過し、世紀も変わった。現在のタイポグラフィ関連の革命的技術では、中心となる活字は金属やネガフィルムという物質性から離れて不可視・不可触のデジタル信号を通して画像化する何物かへと変貌した。「活字は彫られたものである」とするモリスンの原点認識は今や牧歌的な響きに聞こえるが、タイポグラフィが書記言語による伝達方式に関わることに違いはない。

しかし、活字とはなんだろうか。個人的な修辞を許されるならば、活字は書き手の言葉をいったん「凍結」させると言えるだろう。書き手の熱を帯びた文字が書体という「凍結」された公的な文字として読み手に届けられる。読み手の前に現われ心の中で音読される。読む行為のエネルギーによって文字として活字は「溶解」されるが、その直前にかすかに化学変化を起こすようだ。それは「書体」に変換された文章(組版)から生じる表情だ。このとき溶解された活字に血が通う。まるで毛細血管を巡る血液のように、意味という血液が流れ始める。言葉は血流となってわずかに「増幅」する。流れる意味の増幅作用のエネルギーによって読み手の音声に変わる。それにはテクスチュアとしての組版表情が関わっているかもしれない。読み手の内的音声が己のリズムを獲得しつつ意味の流れに没入され始める。活字は水や空気のようでありながら、色も味も誘惑もあるのかもしれない。

タイポグラフィの本質は伝達媒体の中の文字情報の整理であり、その文字表記法にも深く関わる。『フラーロン』から読み取るべきは、技術や技芸と学問の成果との緊密な連携の再確認から始めることにあると言える。それは内向きでは開けない地平だ。