意識が探る環境 ― ひとは情報とどのように出会うのか

感情は、単なる何らかの内面的な状態にすぎないのではなく、外部の状況・もの・人 ——「対象」—— との関係を、本質的な構成要素として含みこんでいる。……「感情(passio)」を抱くことは、「受動(passio)」的な仕方で自己の境界が何らかの「対象」の影響によって揺るがされ、その「対象」が自己の構成要素にまでなるという事態なのだ。山本芳久『トマス・アクィナス 肯定の哲学』※1

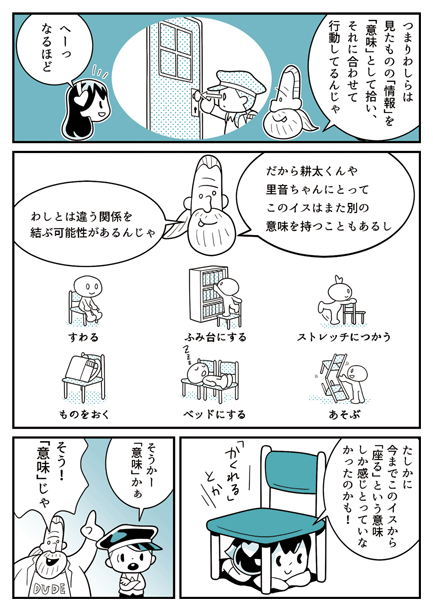

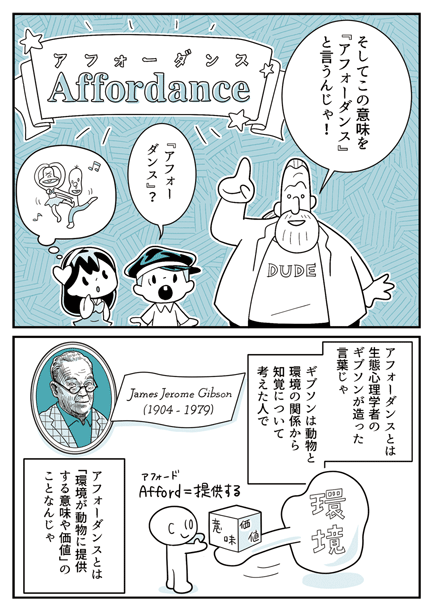

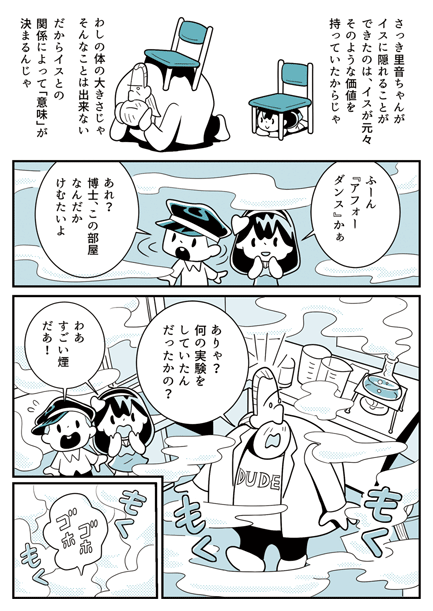

私は前回、1989年に図書館情報学者のマーシャ・ベイツが提示したベリーピッキングモデルを通じて、オフラインからオンラインへの情報環境の広がりを背景に人間が行なってきた「探しもの」のあり方について考えてみました。ベイツがそのモデルを発表した翌年の1990年末には、CERN(欧州原子核研究機構)の研究者ティム・バーナーズ=リーによって、世界初のWebのシステムが誕生しています。それ以来、Webが爆発的な成長を続けた後の2002年、リスボンで開催された情報探索行動をテーマとするカンファレンスで、ベイツが基調講演を行なうという機会がありました。彼女はそこで、情報の探索を統合的な体験として捉え、それを社会や文化との関わりから見るだけでなく、生物学や人類学の観点からも理解するよう呼びかけました。

この記事では、ベイツがその講演内容をまとめて2003年に発表した論文を読み解きながら、私たち人間が情報とどのように関わりながら生きているのかを、考えていきたいと思います。

情報探索を知るための「理解のレイヤー」

ベイツが生物学的/人類学的アプローチの重要性を訴えたのは、当時の情報研究が、社会学に偏っていることを憂慮していたからです。インターネットの普及やオンライン検索技術の進歩、コンピュータを道具として扱うスキルの向上など、社会が大きく変わりつつあった時代の流れに乗じて、情報行動についての研究は、個々の人間よりも社会や文化全体に注目するものが目立っていたのです。

またベイツは、社会学や人文学とは別のレベルでの、自然科学的な取り組みが軽んじられていることを憂慮していました。この講演で彼女がまず試みたのは、科学的アプローチへの偏見を取り除くことでした。実験や観察に基づく分析を重んじる科学的な還元主義を、精神に関わるものごとを単なる物理現象に貶めることだと誤解してはいけない。また、自然科学に携わる研究者が、科学を盲信していると決めつける必要もない。そして、生物学や人類学といった科学の成果を情報研究から排除している限り、十分な理解は得られないと語ったのです。

そしてベイツは、図1の「理解のレイヤー」すべてにおいて、情報探索を理解することが望ましいと述べました。

| 精神的(宗教、哲学、意味の探求) |

| 美的(芸術、文学) |

| 認知的 / 動物的 / 情動的(心理学) |

| 社会的 / 歴史的(社会学) |

| 人類学的(形質人類学、文化人類学) |

| 生物学的(遺伝学、動物行動学) |

| 化学的 / 物理学的 / 地質学的 / 天文学的 |

[図1] 情報探索の理解のレイヤー

ベイツはこの図で、それぞれの学問領域から得られる知見を統合すれば、もっとも深い理解が得られることを訴えました。レイヤーの間に優劣はなく、どれも等しく重要であるとみなすのです。また、一般的に人類学は社会科学に分類されることが多いのですが、この論文でベイツは、人類学を自然科学に属するものとして議論を進めていきます。人間も自然の一部であると考えれば、それを研究対象とする人類学を自然科学とみなすのも、間違いではないはずです。ともかくここで重要なのは、情報探索という行動の重層性を示し、それを知ることで理解を深めようという目標が掲げられたことでした。

ただしベイツは、実際の人間の性質や行動が必ずしも明確に切り分けられるわけではなく、隣りのレイヤーに浸透したり、さらに離れたレイヤーに達することもあることを説明しました。たとえば、心理言語学の通説では、人間には先天的な言語能力があり、それが後天的な言語の発達に一定の制約を与えると言われています。しかし現実には、そのような制約を受けながらも、言語はきわめて多彩なバリエーションを見せます。私たちが用いる言語の特徴や文法、語彙などは、どれも一生を通じて身につけていくものであり、文化によっても大きな違いが生まれます。したがって、生物学か社会学のいずれかで言語能力のすべてを説明できるわけではなく、その両方に関わっていることを知る必要があるのです。ベイツはこの例を踏まえて、人間の行動にはそのような面がたくさんあることを述べました。そして、社会学から生物学/人類学までのレイヤーを貫く観点から、さまざまな情報探索行動を統合するモデルを示したのです。

情報探索の4つのモード

ベイツは、私たちが能動的に探して入手する情報だけではなく、生まれてから死ぬまでの間に出会うあらゆる情報が探索の対象となると考え、それを前提としたモデルを生み出しました。他の哺乳類と同じく、人間は大きくて汎用的な脳を持ち、環境や社会状況の変化に幅広く適応しながら、一生のうちにきわめて多くのことを学習できる生物です。先ほどの言語能力の例のように、一定の精神構造が頭の中にあり、さまざまなことを学習するのに役立っています。ただし、細々とした具体的な情報は、各自の経験を通じて手に入れます。家族や親しい仲間から特に多くのことを学ぶのも、他の哺乳類との共通点です。そのような人々の支援をどれだけ得られるかは、自分の生死に関わるので、情緒的に濃密な関係を結ぶことになります。このように、人間は他の人々との交流から多くの学びと経験を得る、とても社会的な種なのです。

このような考察に基づいて、ベイツは「情報探索の4つのモード」というモデルを示しました。

| 能動的 Active |

受動的 Passive |

|

|---|---|---|

| 有向的 Directed |

検索 Searching |

モニタリング Monitoring |

| 無向的 Undirected |

ブラウジング Browsing |

意識化 Being Aware |

[図2] 情報探索の4つのモード

「有向的/無向的」とは、多少なりとも目的を持って情報を探しているか、ほぼランダムに情報を収集しているかの違いで、「能動的/受動的」とは、意志を持って自発的に情報を探しているか、探している自覚もなく情報に接しているかという違いです。これら4つのうち、実はもっとも影響力のある「意識化」を出発点として、ベイツはそれぞれのモードを解説しました。

意識化

先に述べたように、私たちが知ることや学ぶことの大半は、受動的かつ無向的に何かを意識するという、意識化のプロセスを通じてもたらされます。

この意識化は、生きるための知恵を身につけつつある子どもたちに、とりわけ大きな影響を及ぼします。子どもは、そもそも自分にどんな情報が必要なのかわからず、自分の情報ニーズをうまく言語化できないので、能動的に、または有向的に情報を探すのは困難です。そこで自然と子どもたちは、身の回りの環境から与えられる情報にただ身を浸し、とりわけ家族のように縁の深い人々の影響を受けながら、さまざまな意識化を通じて成長していくのです。

そしてこの意識化は、大人になっても多大な影響を及ぼし続けます。ベイツによれば、私たちの知識のほぼ80パーセントは、社会的状況と物理的環境がもたらす情報を意識化することで得ていることになります。

モニタリング

有向的で受動的なモニタリングが行なわれている間は、興味を引くものや疑問への答えが見当たらないかと、アンテナを張っている状態になります。能動的に情報を探し出す必要に迫られているわけではなく、通りすがりに何か見つかればいいといった感覚です。何か疑問があっても、わざわざ答えを探そうとしていない場合に、その答えらしきものに出くわせばそれと気づくのは、モニタリングを行なっているからです。

意図的かどうかは別にして、私たちは必要な情報を必要な時に取り出せるように、物理的/社会的な環境を整えることがよくあります。買い物リストを作ったり、料理がはかどるように台所用品を配置したり、仕事場でよく使う道具を整頓したりして、次にどこで何をすればいいのかを、いつでも思い出せるようにしています。そうすれば、能動的に情報を探す手間が省けることが多くなるからです。何か特定の行為や手順を経験すればするほど、その次の行動のきっかけが意識化されるのを待つだけではなく、自主的にモニタリングをしようとする傾向があるとされています。

また、学問領域や専門分野、趣味や職業を通じたコミュニティのような社会的インフラは、モニタリングの強い味方となります。自分に見合った境遇の中では、社交的に、あるいはただ物理的に誰かと接するようにするだけで、大量の有益な情報に出会える見込みが高まります。これはまったくの偶然によるものではなく、共通の目標やニーズを持ち合わせている人びとが近接していることから生じることと言えます。

ブラウジング

先ほどの図2からわかるように、無向的で能動的なブラウジングは、有向的で受動的なモニタリングの裏返しともいえるモードです。ブラウジングとは、特別な情報ニーズや興味関心はなくても、目新しい情報がありそうな場所を能動的に探っている状態です。だから、好奇心はブラウジングの原動力になります。ベイツは、能動的に好奇心を発揮することが、新たな食物や仲間の発見に至りもすれば、自分の身を思わぬ危険に晒しもするという、生物の進化におけるジレンマの元になってきたことにも触れていました。しかし、ブラウジングの価値は、いわば受動的に好奇心が満たされることの喜びにあるのだと思います。目的志向や成果主義から離れて、何かに出会うこと自体が楽しみとなるかどうかが重要になるということです。

ベイツは、実際にブラウジングをしているときに生じる身体活動をもっと詳しく知る価値があると述べ、あまり注目されていなかったバーバラ・クワスニークの研究を紹介しています。彼女は、ブラウジング中の身体活動を詳しく分析し、目が水平方向へのスキャンを繰り返すというより、気の向くままにいろんな箇所をチラチラ見ていることを見出しました。そしてブラウジングが、方向確認や現在地のマーキング、比較、異常の解決といったさまざまなアクションから成る複雑な活動であり、多くの意味を秘めていると考えたのです。

そして、ベイツやクワスニークを含む一部の研究者たちは、そのように多くの意味に満ちた複雑さが、他にも多くの行動に見出せることに気づきました。情報行動においてはブラウジングを引き起こす衝動が、「サンプリングと選別(sampling and selecting)」と呼ばれる一般的な行動として、他にもさまざまな形で現われると考えたのです。パーティーでの会話やデート、買い物、つまみ食い、観光、道順探し、テレビ番組のザッピング、ネットサーフィンなどは、どれも「サンプリングと選別」の実例です。たくさんの可能性を前にしたとき、まず私たちはそこから目ぼしいものを抽出するサンプリングを行ない、その結果をさらに選別しているのです。先ほどの実例からもわかるように、これは生物の交配や採餌といった行動の進化形とも言えます。

進化生物学では、ある目的に合わせて発達してきた機能が、環境の変化によって別の目的に用いられることはよくあるパターンとされ、「外適応(exaptation)」※2と呼ばれています。ベイツがこの論文で紹介した「情報採餌(information foraging)」※3という行動は、サンプリングと選別を好む人間の性向が、その対象を食物から情報に切り替えた結果とみなすことができます。生物学的な採餌行動が、ブラウジングなどの情報探索行動に転用されて「外適応」したとも言えるでしょう。

検索

有向的な検索は、疑問への答えを求めたり、具体的な質問や話題への理解を深めようとして、能動的に行なわれます。知識のほぼ80パーセントが意識化によって身についているのに対して、検索によるものはわずか1パーセント程度で、残りがブラウジングとモニタリングによるものだろうと、ベイツは見積もっていました。

情報を探すとき、人間が最小努力の原則に従いがちだということは、すでに数多くの研究で実証されていました。手軽に入手して利用できる情報ならば、その信頼性の乏しさには目をつぶってしまうほど、人間は手抜きをしたがるものなのです。学生が図書館まで出向いて学術誌を探さずにネットの情報で済まそうとすること、医師が医学文献を調べるより製薬会社のセールスマンから新薬の情報を聞き出そうとすることなどは、それをよく表しています。

望ましくない方法とわかっていても、つい人間がそれを頼りにしてしまうことは、昔から研究者たちを悩ませてきたそうですが、その理由はこれまでの話から自ずと見えてきます。人類は長い歴史を通じて、生きるために必要な情報の大半を、わざわざ検索することなく獲得してきたからです。かつての狩猟採集者も、家族的集団の中で育てられ、仲間との交流や環境と関わり合いながら、受動的な意識化とモニタリングを通じて知識を得るのが普通でした。そして集団が移住したときには、新たな環境の中で無向的にブラウジングをしながら、生活に必要なものを見つけていたのです。人類史を見渡すと、何か必要に迫られた場合は別として、能動的かつ有向的な検索をするというのは、めったにない事態なのです。普段の何気ない行動を通じてあまりに多くの情報を得ているので、能動的に努力して探すよりも、受動的な習慣に従ううちに都合よく情報が手に入ることを期待している、とも言えます。

現代の私たちの生活には、検索をさらに厄介にしているもう一つの要因があります。19世紀初頭から、何らかのメディアに記録される情報の量が爆発的に増加したため、それらにアクセスするには、複雑で高度な検索システムに頼らざるを得なくなったことです。検索以外の手段で情報を得ることに慣れていた人びとが、自分から検索をしなければいけなくなったのです。しかも、検索システムの仕組みを理解して使い方を覚えるという、二重の手間が生じることになります。その大変さを思うと、誰もがなるべく手間をかけずに情報を探したいと願うのは、当然と言えるでしょう。わざわざ検索のスキルを身につけようと決意するのは、緊急性や関心がきわめて高い場合だけなのです。

情報の狩猟と農耕

情報採餌理論の先駆けとなった、人類学者パメラ・サンドストロムの論文は、研究者たちが自給自足で食料をまかなうように情報を集めていることに注目し、人間が情報を探す労力を減らそうとする性向をより詳しく解き明かしました。

彼女が気づいたのは、通常の読書やブラウジング、新たな情報源への遠征といった、単独ですることが多い情報探索行動から得られる資料は、各自の情報環境の中で周辺的なものになりがちだということでした。それに対して、中心的な資料は、同僚との交流や論文の査読といった社会的なチャネルを通じて手に入ったり、各自の個人的コレクションの中にあったりすることが多いのです。これは、かつての狩猟採集時代に、まず家族や仲間のいる社会的境遇から、次いで自分の収集物からものごとを学んでいたのと、同じ構造を示しています。研究者たちもめったなことでは、見ず知らずの領域まで情報を探しには行かないものなのです。

ただし、狩猟採集者は、現在と同じ意味で個人のコレクションを所有していたわけではありません。放浪を繰り返す遊牧生活では、持ち運べる収集物の量に限りがあるからです。本格的なコレクションが始まったのは、定住生活するようになってから、つまり、農耕を基本とする生活を始めてからのことです。現代の研究者たちは、農耕民族が畑を手入れしていたのと同じように、個人のコレクションとして集めた資料をデスク上やファイリングシステムで整理整頓し、後で使いやすいように整えています。一部の研究者が「エンリッチメント(enrichment)」※4と呼んでいた、このような情報環境の体系化は、サンドストロムが調査対象とした研究者たちだけでなく、他の職業に携わる人々や、さらには仕事を離れた趣味の世界でも行なわれているものです。

ベリーピッキングからモードの統合へ

ベイツは、自身が1989年の論文で注目した「ベリーピッキング」※5という行動も、能動的に行なわれる「サンプリングと選別」の一例だとみなしました。ベリーピッキングは、同じく能動的な行動であるブラウジングとよく似たものになる可能性がありますが、無向的なブラウジングに比べれば、ベリーピッキングのほうがやや有向的です。

また、より一般的な2種類のモードとして、能動的な検索やブラウジングは「サンプリングと選別(sampling and selecting)」に、受動的なモニタリングや意識化は「環境からの吸収(absorption from the environment)」に区分できます。一方、有向的か無向的かの違いは、自分の情報ニーズに対する認識の違いにも相当しています。つまり、「知る必要があるとわかっている情報」を見つけるのが検索とモニタリングであり、「知る必要があるとは思っていなかった情報」に出会うのがブラウジングと意識化ということになります。

ここまで見てきたことをまとめると、大抵は受動的な「環境からの吸収」によって、時には能動的な「サンプリングと選別」によって情報を得るというのが、遠い昔から受け継がれている人間の性向だということになります。そしてベイツは、時代の流れと共に情報環境がどれだけ複雑化しても、その性向は基本的に変わらないと考えていたようです。

産業社会における情報アクセス

現代的な産業社会が生まれ、印刷や配信の手法がさらにパワフルになり、かつてないほど大量の資料が図書館で収集されるようになるにつれて、効率よく情報にアクセスしたいというニーズは高まる一方でした。ベイツが論文を書いた当時には、さまざまな情報処理のシステムの設計や開発に多大な労力が注ぎ込まれていたものの、それらは宝の持ち腐れとなっていました。画期的な新しいシステムの利用を敬遠するどころか、その存在に目もくれない人も多く、かなりの検索スキルを持っているはずの研究者たちさえ、例外ではなかったそうです。

人間の性向を生物学的/人類学的に捉えれば、情報探索がほぼ受動的な行動で占められていることは、すでに触れてきた通りです。逆の言い方をすれば、意識化を主とする受動的な探索は、誰かに教えられるまでもなく自然に行なわれるほど、人間にとって大昔から身に染みついた手段だということになります。それに反して、能動的に使うことが求められる現在の検索システムには、まだ数百年ほどの歴史しかありません。紙に印刷された本や論文を読むには特別な準備は要りませんが、デジタル化された文献にアクセスするには、先に述べたように、検索システムを使いこなすための学習が必要になります。でも、普段の生活では、大した自覚もなくほぼ受動的に情報探索を行なっているので、能動的に検索システムを利用するための学習の必要性には、なかなか気づかないのです。

こうして、情報探索に関する研究がたびたび同じような結論に至る理由は、私たちの行動を生物学的/人類学的な観点から捉えればある程度説明がつくと、ベイツは考えました。誰もが最小の努力で済ませようとする理由は、人間が昔からいつもそうすることによって、ごく最近までそれなりに納得のいく成果をあげてきたからです。

意識の問題とその時代

もしかすると、意識化が探索という活動と呼べるのか、疑問に思われる方もいるかもしれません。確かに意識化は、目に見える形で行なわれる身体的な活動(action)というよりも、心のなかで生じる反応(reaction)に近いように思えます。しかし、私たちの身体と心は、ハードウェアとソフトウェアのように切り離せるわけではありません。それらが別々に動いていると考えることに無理があると気づけば、意識化も活動の一つとして捉えることができます。ベイツもそう考えたからこそ、森の中でのベリー摘みのように、情報探索活動が身体と心の全体に関わっていることに目を向けたのではないでしょうか。そして、意識化という活動を、とりわけ重要なモードとして位置づけたように思います。

彼女が研究者として活躍していた20世紀末期は、長らく哲学で扱われてきた心と身体の関係が、科学の研究テーマとして盛んに取り上げられるようになった時代でした。「物理的なモノではない心(精神)が、モノとして動く身体(物質)とどのように相互作用しているのか」という、哲学者たちが古くから取り組んできた難問に、進化生物学や脳科学の研究者たちも次々とアプローチするようになり、意識のしくみが科学的に探られていたのです。

彼らは、医療技術のめざましい進歩がもたらす新たな実証データによって、昔からマクロなレベルでの心的作用だと考えられてきた意識というものが、脳内の神経活動というミクロなレベルの物理的作用に還元できることを証明しようとしました。中でも優れた科学者たちは、さまざまなレベルに渡る理論が長期間に渡る実証データの蓄積によって影響しあい、新たな接点が生まれていくという「共進化」こそが、本来の還元主義の価値だということを理解していました。すべてを科学的に説明づけることが目的ではなく、科学の進歩が哲学や心理学といった他の学問の進歩を促し、それがまた科学を前進させることに、意義を見出したのです。そのような流れを受けて、哲学者たちも、科学的な洞察を踏まえた上で意識の問題を見直すようになった時代でした。

ベイツが「理解のレイヤー」の図を示して、あらゆる学問領域に通じる重層的な理解の重要性を訴えたのも、そのような時代精神の反映だったのではないでしょうか。

アンビエントな情報と「内的環境」

私は「能動的/受動的」「有向的/無向的」という区別が、実はあいまいなものだと考えています。私たちは、情報を探そうとするときに、まずどれか1つのモードを選んでから活動を始めるわけではないのです。4つのモードは、実際の探索の結果として見出された類型にすぎません。とにかく森の中に入ってみて、あとは周りの環境と、自分の感覚や過去の経験を手がかりに、いろいろなやり方でベリーを摘み取っていければいいのです。

そこで忘れてはならないのは、ベイツが生物学的/人類学的アプローチによって伝えようとした、意識化の役割の大きさです。すでに見てきたように、オフラインでもオンラインでも、私たちは自分の五感を通じてさまざまな情報を意識することで、生きるために必要な知識を自然と身につけてきたのです。

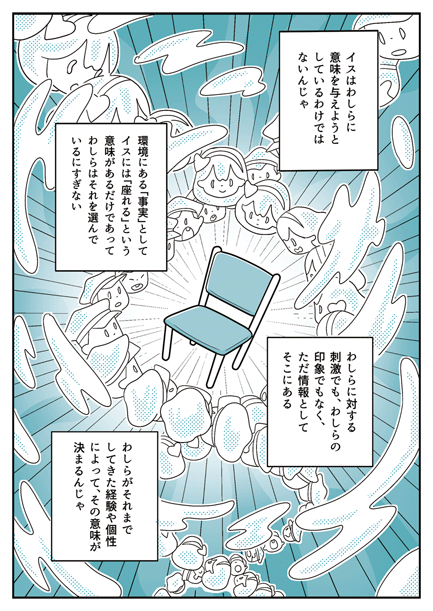

意識化がどのように行なわれているかを知ると、情報というものがアンビエントな存在として、私たちを取り巻いていることに気づきます。ただそこにあるだけで、それ自体に一定の意味が内在しているわけではありません。その情報を意識する人との関係によって、そこに初めて意味が生まれるのです。ベリーを探そうと森に足を踏み入れた人を取り巻く環境とは、あらかじめそこにあった「外的環境」でありながら、その時その場で生成される「内的環境」と呼ぶべきものでもあるでしょう。「内的環境」とは、意識を通じて私たちの身体と結びつき、動的なひとまとまりのシステムとして立ち現れる環境です。これは、他の誰かに見せたり共有したりできるものではなく、その人自身にしか経験できないものです。

私たちは、行動には目的がないよりはある方がいいし、受動的であるよりは能動的であることが望ましいと考えたくなるようです。しかし生物学的に見れば、意識は本来無向的なものであり※6、きわめて受動的な役割を果たしていることを、ベイツは明らかにしました。むしろその無向性と受動性こそが意識の本質であり、情報との出会いによって自分だけの「内的環境」を生み出すところに、意識の真価があるということ。それが、ベイツが私たちに伝えてくれた、重要なメッセージではないでしょうか。

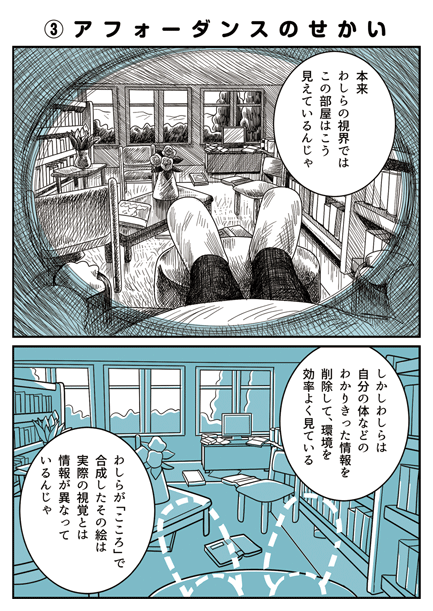

見えないアーキテクチャ

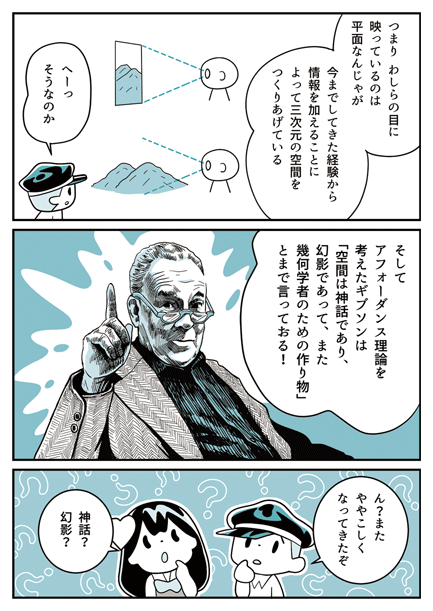

アーキテクチャは、目で見ることができない。もし語弊があるように感じるなら、きっと建築物の物理性を前提にしているのではないだろうか。その場合は、建築物の天井を支える柱、空間を仕切る壁、それらの形や材質、大きさや重さなどを、すべて情報だと考えてみてほしい。アーキテクチャとは、そうした情報の組み合わせや構造のことであり、物理的なものではなく現象的なものである。言わば、アーキテクチャは「空間に配置された幾何学的な概念」であり、わたしたちはそれを想像しているにすぎない。

しかしわたしたちは、目に見えないものを、見えるようにして取り扱わずにはいられない。見えるようにするためには、まず図面を「書くこと」から始めることになる。だからアーキテクチャは、書くことと強く結びついている。書くことは見ることであり、見ることは信じることにつながっていくのだ。

アーキテクチャという言葉は、ウィトルウィウスの『建築書』において初めて使われた。今から2000年以上も前のことである。ウィトルウィウスは、アーキテクトが「意味を与えられる」アーキテクチャを制作し、理論として「意味を与える」知識を兼ね備えた存在でなくてはならないと考えていた。つまりアーキテクチャという言葉は、原初からアーキテクトの職能を前提としており、同時に「意味空間」のことを指し示していたわけである。

近年になって、アーキテクチャという概念は、コンピュータ技術や社会における制度設計などに応用されていく。重要なのは、これがメタファー(隠喩)ではなくアナロジー(構造的類似)ということである。これから話をする「情報アーキテクチャ」も、そのひとつのアナロジーである。

アナロジーから職能の再定義へ

初めて建築以外でアーキテクチャという言葉が使われたのは、1960年代のコンピュータの分野においてである。それまで計算機として扱われていたコンピュータを、コミュニケーションの情報処理をする装置として理解するため、アーキテクチャという概念が借り出された。

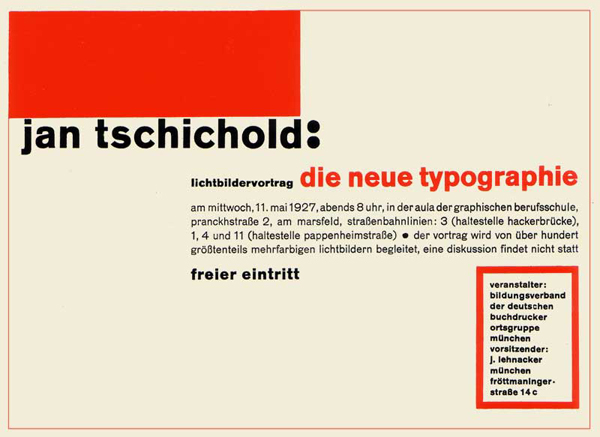

1970年には、パロアルト研究所の情報科学グループが、コンピュータの社会的側面や人間との相互作用を考えることを、明確に「情報のアーキテクチャ(architecture of information)」と呼んだ。その6年後に発表されたのが、建築家のリチャード・ソウル・ワーマンによる「The Architecture Of Information」という論文だった。

その後もワーマンは、デザイン専門誌の臨時増刊号に掲載された『Hats』などで、独自の情報デザイン論を展開していった。そして1996年に著述した『Information Architects』において、「情報アーキテクチャ」を体系化の科学であり、時代の要請によって求められる職域と定義するに至る。さらに、その業務を遂行する職能を「インフォメーションアーキテクト」※1と名付け、情報を「見つけられる(Findable)」「理解できる(Understandable)」ようにすることを担う役割とした。この本でワーマンがしたのは、インフォメーションアーキテクトに相応しいと思う人物を、ショーケースのように並べて見せることだった。

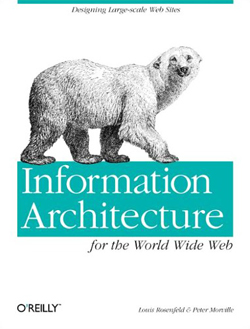

その2年後、さっそくWebビジネスから「時代の要請」を受けて、『Web情報アーキテクチャ』という実用書が登場する。図書館情報学を基礎にしたこの本は、情報システムで利用されていたプロジェクトマネジメントの手法を取り入れながら、Webサイトを制作するスキルセットとして、インフォメーションアーキテクトという職能を再定義した※2。

コンセプトで二元化する領域

『Web情報アーキテクチャ』という書籍によって、情報アーキテクチャという言葉がWebビジネスに最適化され、その対象を情報システムに限定したことは、強烈な世俗化になった。そのためこの本は、時代に合わせた実用性を「要請」され続け、テクノロジーや環境が変化するたびに改版を重ねている。この本のカバーにはシロクマ(Polar Bear)のイラストが使われているが、心理学者のウェグナーによる有名なシロクマの実験と同じように、「忘れようと思うほど忘れられなくなる」という皮肉な結果を生んだのだ※3。

ワーマンは2004年のインタビューで、インフォメーションアーキテクトと名乗っている人の90パーセントは、本来の意味を理解していないと語った。この発言は、『Web情報アーキテクチャ』を実用書として参照した世代を、暗に批判していたのかもしれない。それに対して、『Web情報アーキテクチャ』の著者の一人であるピーター・モービルは、ワーマンの『Information Architects』を読んで、情報アーキテクチャではなく情報デザインについて書かれた本と感じたそうだ。

情報アーキテクチャについて書かれた二冊の本が交わらない理由は、出自や世代が違うだけではない。それらを大きく隔てているのは、コンセプトの違いである。『Web情報アーキテクチャ』は実用書という書籍一般のコンセプトに従って、情報アーキテクチャという分野を紹介しているが、ワーマンの方は本の制作において情報アーキテクチャを実践することがコンセプトになっている。また『Web情報アーキテクチャ』は、実用性という「わかりやすさ」によって、現場でのコラボレーションを目指しているが、ワーマンの本は書籍のなかでコラボレーションが生成される装置である。この情報アーキテクチャにおける腹違いのコンセプトは、領域を二元化するアーキテクチャそのものだったのである。

アーキテクチャという世界制作

コンセプトの違うアーキテクチャによって、多元化した世界が出現する。このような状態を、哲学者のネルソン・グッドマンはその著書『世界制作の方法』で、世界の「ヴァージョン」と表現した。ワーマンが「The Architecture Of Information」と題した論文を書いた2年後のことである。

グッドマンによると、世界は「言語の記号システム」のように記述されている。たとえば、イヌイットの世界で「雪」をあらわす単語が多数存在するように、またエメラルドグリーンという色が青に分類されたり緑に分類されたりするように、コンテクストが違う世界では、事物のカテゴリが変わってくる。言語体系が違う世界では、「真理」でさえも、それぞれのヴァージョンから違ったものが導かれるのだ。

こうした世界観は、ウィトルウィウスの「意味を与えられる」制作と「意味を与える」理論の構造にも重ねられる。意味の主従関係として、制作は記号の「内容」で、理論は「作用」にあたる。これはソシュールの一般言語学における記号体系とも同じ構造をしており、言語は「内容」よりも「作用」が優位にある。つまり、どんな事物にも純粋な「内容」はなく、それらは外部に構造を持つことで意味付けされ、その同一性は他の事物との差異によって「作用」する。話を戻すと、世界は事物によって構成されるが、事物の意味は、言語体系のなかでどう関係しているかによって決まるということである。

アップデートされた『Web情報アーキテクチャ』の第4版では、建築出身のホルヘ・アランゴが新たな執筆者として加わり、情報アーキテクチャを「言語でつくられた場所(places made of language)」と言いあらわした。これがグッドマンの見解と一致するように、『世界制作の方法』で例示されている、合成と分解、重みづけ、順序づけなどの作業も、情報アーキテクチャに通じるものがある。

それだけでなく、情報アーキテクチャと「世界制作の方法」は、どちらも反還元主義を志向している。グッドマンは、構造の異なるヴァージョンをひとつの世界に還元することはできないと考えた。なぜなら、概念の構造を組み替えることは、別の世界のヴァージョンを作ることにほかならない。一方、情報アーキテクチャが反還元主義なのは、情報システムを要素に解体して、利用者の行動に沿った形で再統合しても、還元できないどころか、不整合を生じる可能性があるからである。このように、要素の集合が全体を同定しないという考え方は、情報アーキテクチャの分野で共通認識となりつつあるシステムシンキング※4に由来している。

繰り返すと、事物の同一性を保証するのは、アーキテクチャの構造である。だからアーキテクトの役割は、アーキテクチャを「言語の記号システム」として制作することと言える。そうして設えられた「意味空間」から、成果物としての構造体は生成されるのだ。

凍れる音楽/流動のアーキテクチャ

職域として定義される前から、「情報アーキテクチャ」というアイデアは、建築や情報科学、表象文化論などの分野で幾度となく語られてきた。マーコス・ノヴァクが展開したサイバースペース建築論も、そのひとつに数えられる。

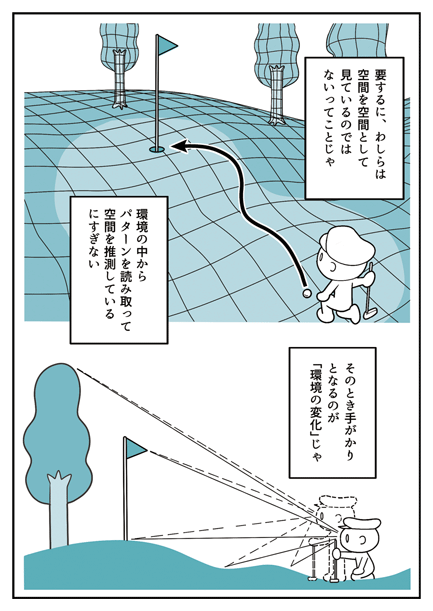

彼は「人間は情報空間内部に含まれるわけだから、その限りではサイバースペースの問題は建築の問題である」と考えた。サイバースペースという概念は、建築を重力から解放するユートピア思想の側面があり、物理的に語られることが多かった「空間」を、現象的に捉えなおすのに十分役立つものだった。

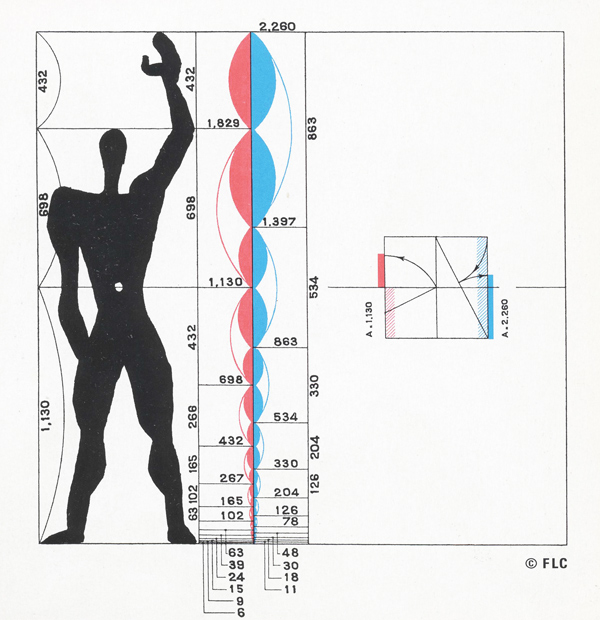

ノヴァクは情報アーキテクチャを「流体的建築」と定義して、「それは音楽を目指す建築である」という印象的な言葉を残している。大胆なレトリックに聞こえるかもしれないが、古代ギリシアの時代から建築は、音楽の比例論※5を取り入れて発展してきた。建築は「凍れる音楽」であり(architecture is frozen music)、音楽は「流動のアーキテクチャ」である(music is liquid architecture)といった相対性をあらわす慣用句も、古くから存在する。こうして歴史から透けて見えてくるのは、建築が「空間」に、音楽が「時間」に、深く関わってきたことである。

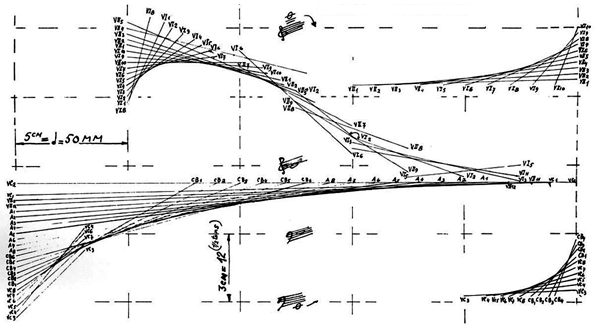

たとえば、ル・コルビュジエの元で建築を学んだ音楽家ヤニス・クセナキスは、建築の理論によって作曲した「メタスタシス」という作品を、ブリュッセル万博のフィリップス館の設計で再利用した。また、音楽を学んでいた建築家ダニエル・リベスキンドは、五線譜を設計図に用いたり、ダイアグラムをアート作品のように仕上げたりして、音楽の技法やコンセプトを建築に応用している。建築が「空間」の概念であるように、音楽も「時間に配置された幾何学的な概念」として考えられるということである。この音楽が持つアーキテクチャのような性質を、クセナキスは「音の雲」と絶妙に描写した。

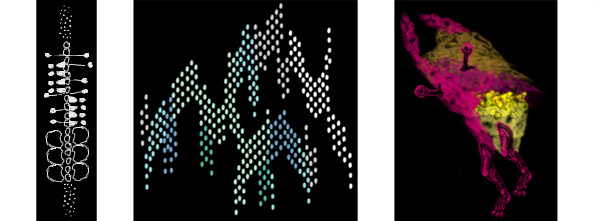

ヤニス・クセナキス「メタスタシス」の楽譜

ヤニス・クセナキス「メタスタシス」の楽譜

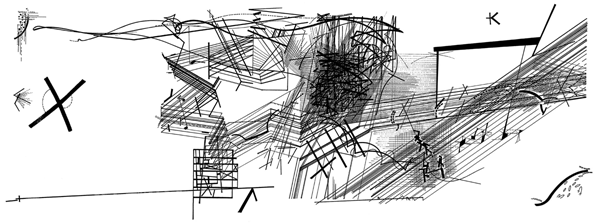

ダニエル・リベスキンドの作品「チェンバーワークス」

ダニエル・リベスキンドの作品「チェンバーワークス」

建築は「空間」を見て取れる設計図を、音楽は「時間」というシーケンスをあらわす楽譜を用いて記述し、同じような工程で構造体を生成する。設計図や楽譜に記される線や符号は、普遍的な技術としてモジュール化されており、その内部には再現性がある。それに対して、設計図や楽譜からアウトプットされるものの再現性は低い。アーキテクチャとは構造的同一性であるが、それは体系の内部において成り立つものであり、外部を同定するものではない。その理由が、あるアーキテクチャ以外にも、世界には数えきれないヴァージョンが存在するからなのは、これまで見てきたとおりである。

アーキテクトの精神と言語

アーキテクチャのアナロジーとして音楽を取り上げたのは、『Web情報アーキテクチャ』第4版で、新たに「リズムとビート」という表現が加わったからだ。この音楽用語が「呼吸と鼓動」に例えられるように、アーキテクチャの制作にはアーキテクトの身体が大きく関わっている。つまりアーキテクチャとは、全体が合理的に計画されるだけではなく、リズムやビートのように生成されながら構築されるものでもある。

アーキテクチャという「言語の記号システム」の制作は、ある言語の辞書とその使用方法を記述することに言い換えてもいいだろう。しかし、その膨大なボキャブラリー(語彙)を網羅しつつ運用するのは、なかなか難しい。だからその言語体系の多くは、アーキテクトの精神のうちに覆い隠されることになる。つまりアーキテクチャとは、アーキテクトの首尾一貫した精神によって創造されるものであり、その恣意的な体系には無数のヴァージョンが存在する。アーキテクトにとって「書くこと」は、自分が想像するあるアーキテクチャを、翻訳して現前させていることにほかならない。

あるアーキテクチャの「真理」は、ある世界においてのみ成立するものだから、それを信じるアーキテクトの精神が欠かせない。そしてこの精神は、言語という日常的実践に関わるものである。あるアーキテクチャの「意味空間」は、あるアーキテクトの言語感覚が反映されて生み出される、世界にひとつのヴァージョンなのだ。

重ね合わされたマウスとゆらゆら揺れるiPad

私は長らく、エキソニモの「ゴットは、存在する。」と、谷口暁彦の「思い過ごすものたち」という作品を一緒に考えたいと思っていました。このふたつはともにユーザインターフェイスを題材にした連作ですが、鑑賞者であるヒトとのインタラクションがない作品です。そして、どちらの作品もインターフェイスが自律している状態にあります。ヒトとコンピュータとのあいだにあるインターフェイスが、「単体」で自律しているのです。

エキソニモと谷口の作品を順番に見ていきましょう。まずはエキソニモによる自作の説明です。

標準的なインターフェイスやデバイス、インターネットの中に潜む神秘性をあぶり出すことをテーマにした一連のシリーズ。光学式マウスを2つ絶妙なポジションで合わせることでカーソルが動き出すことを発見し、その祈っているような形態と、祈ることで奇跡が起きている状況を作品化した「Pray」。日本語で神を意味する「ゴッド」と、一箇所だけ違うが意味を成さない単語「ゴット」をTwitterの検索結果の中で置き換え「ゴット」の存在する世界を表出させた「Rumor」など。用途をずらし、無効化されたインターフェイスの中に神秘性を見出していく試みでもある。

「インターフェイスの中に神秘性を見出していく試み」と言われても、あまりピンと来ない方が多いのではないでしょうか。でも、私はこのことがとても気になるのです。インターフェイスにヒトが介在しなくてもコンピュータが動き続けることには、ヒトとコンピュータとの関係を示唆する何かがある気がするからです。今回は、連作である「ゴットは、存在する。」で、最初に取り上げられている《祈(=Pray)》を見ていきたいと思います。

以下は、私が《祈》を見たときに考えたことです。

《祈》では、ふたつの光学式マウスが手を合わせるように重ねられ、「祈り」がGoogle画像検索されたディスプレイ上で、カーソルが震えるように動いています。私はそれを見て、マウスという「モノ」が祈るという行為をしていると認識してしまいました。ふたつのマウスが手を合わせるように重ねられていることもありますが、ディスプレイ上でかすかに動くカーソルを見たとき、何かを切実に「祈る」行為がなされていると思ったのです。ヒトに特有な「祈る」という行為が、マウスという「モノ」とカーソルという「イメージ」の組合せによって、ヒトを介さず行われていました。イメージを介してモノが祈っている、と言ってもいいかもしれません。

次に、谷口の「思い過ごすものたち」を見ていきましょう。まずは谷口による自作の説明です。

「思い過ごすものたち」は、いくつかの日用品と、iPadやiPhoneを素材にした彫刻作品です。

“思い過ごす”とは、あれこれと考えすぎて、しばしば現実とはズレた認識や理解をしてしまうことです。

これは、作品を鑑賞する人や、作品に用いられているiPadやiPhoneたちが “思い過ごし” てしまうような、ズレた接続や配置を試みた作品です。

iPadとiPhoneを、日用品のひとつとして捉え、特別なアプリケーションは使用せず、標準でインストールされているアプリケーションを、そのまま使用しています。

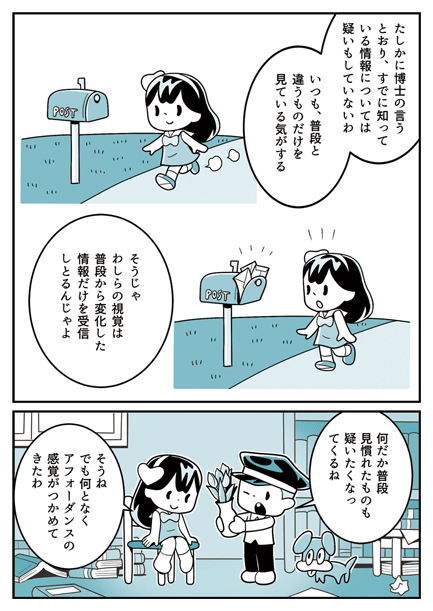

エキソニモと同じく、「思い過ごすものたち」の説明にも「標準」という言葉が使われています。「標準」とは、デバイスを買ったときにそれがあるということです。誰もが一度は使うことになる「標準」装備のアプリやインターフェイスは、ひとつの「自然」のように、今やあって当たり前の存在になっています。特に意識することなく当たり前に使っているからこそ、谷口やエキソニモが説明するとおり、「ズレ」によって認識の変化が起こります。だから作品のタイトルも、「ゴッド」から「ゴット」へ、「現実」から「思い過ごし」へとズレているのです。

「思い過ごすものたち」も連作なので、エキソニモと同じように、谷口が最初に説明している作品《A.》を取り上げてみたいと思います。

《A.》について谷口は次のように説明しています。

A.

・天上から吊られたiPadが扇風機の風で揺れます。

・iPadの画面には、ティッシュペーパーが風でたなびいている映像が短いループで流れ続けます。

以下は、《A.》を見たときに私が考えたことです。

《A.》は天井から吊られたiPadに、箱に入ったティッシュペーパーのCGが映し出されていて、ゆらゆらとしています。「ゆらゆらしている」のは、扇風機の風によって揺れているiPadそのものですが、そこに映ったティッシュペーパーも揺れています。でも、風に揺らされているのはiPadだけで、そこに映されたティッシュペーパーは風と関係なく揺れています。映像はループしているだけで、風と映像のあいだに直接的なインタラクションはありません。物理レイヤーではしっかりと関係していますが、イメージレイヤーでは全く関係していないのです。しかし、その関係が「ある」にしろ「ない」にしろ、見る人のなかでiPadとティッシュペーパーと風はつながってしまいます。これはどうしても、なにがあってもつながってしまうのです。

メディウムとして自律するインターフェイス

エキソニモと谷口の自作説明と、私が作品を体験したときの考察を並べると、そこから「モノ」と「イメージ」との関係性が見えてきます。インターフェイスというのは、マウスなどのモノの部分とディスプレイに映るカーソルなどのイメージの部分が、ヒトの行為と連動して機能するものです。しかし、《祈》と《A.》にはヒトがいません。それでも、カーソルは勝手に動くし、iPadは勝手に揺れています。そのときヒトは、マウスとカーソルとの関係から「祈る」行為を想起してしまい、揺れているiPadとそのディスプレイに映るティッシュペーパーを結びつけてしまう。これらの作品が興味深いのは、インターフェイスからヒトを取り除きながら、ひとつの現象としてヒトに意味を示していることなのです。

エキソニモはマウスとカーソルといったデスクトップメタファに基づくインターフェイスを使い、谷口はタッチパネルをインターフェイスにしたデバイスを扱っているちがいはあります。しかし、ともに「インターフェイス」を作品の「メディウム」※1に選んでいることにはちがいはありません。唐突に「メディウム」という言葉を使いましたが、ここがとても重要なところです。エキソニモと谷口の作品は、ヒトとコンピュータのあいだの「インターフェイス」を扱いながら、それらが「ふたつの存在のあいだに生じる状態」ではなく、「メディウム」という作品の支持体として自律したモノになっています。それはもうインターフェイスではないだろうという声もあるでしょう。なにしろこれらの作品には、ヒトとのインタラクションがないのですから。

私は、かつて美術批評家のクレメント・グリーンバーグが「モダニズムの絵画」※2で、絵画におけるメディウムの「純粋さ」を指摘したことを思い出しました。グリーンバーグは絵画の特性を平面性=二次元性に求めました。そして絵画から、彫刻の本分である三次元性が連想される要素を取り除くことで、その「純粋さ」が得られると考えたのです。このグリーンバーグの考えを知ったとき、私はエキソニモと谷口の作品が「モダニズムのインターフェイス」と呼べるのではないかと思うようになりました。なぜなら、両者の作品を見ていると、マウスとカーソル、iPadといったインターフェイスを構成するモノの特性に意識が向かうからです。これはインターフェイスを考える際、あまり経験のなかったことです。

一方で、先ほども書いたとおり、インターフェイスは「ふたつの存在のあいだに生じる状態」のようなもので、モノが作品の支持体=メディウムとして「純粋さ」を追求できるわけではないとも考えていました。実際、インターフェイスをメディウムとして見ることはほとんどありません。アートとしてのインターフェイスでは、ヒトとコンピュータとのインタラクションが問題になることが多いからです。しかし、エキソニモと谷口の作品は、ヒトを取り除いたインターフェイスをモノとして提示することで、アートのメディウムとしてインターフェイスを追求しているように見えたのです。

インターフェイスのスイッチとなるヒト

エキソニモと谷口の作品は、私たちを日常からズラした状態を作り出しています。エキソニモはそれを「用途をずらし、無効化されたインターフェイスの中に神秘性を見出していく試み」と言い、「奇跡が起きている状況」を見せようとしました。谷口はそれを「作品に用いられているiPadが“思い過ごし”てしまうような、ズレた接続や配置を試みた」としました。ここでズラされているのは、もちろんヒトです。ヒトを除いてもコンピュータやiPadが動き続ける状態をつくること。それが「奇跡」であり、「思い過ごし」とされているのです。

つまり、ヒトを介さずに情報が流れる閉回路をつくることができれば、それはインターフェイスとして機能し続けるのです。エキソニモの《祈》は、重ねあわせたマウスで起こる光の干渉によって情報を生じさせ、ディスプレイ上のカーソルを動かします。もう一方の谷口の《A.》には、何ひとつ回路はありません。しかし、「画面の中のティッシュの映像は、風とは無関係にただループ再生されていることは見ればすぐわかる。iPadそのものを揺らすことは間違えた接続なのだけれど、それによって風が画面の中に入っていくように感じられてしまう」と谷口が言うように、それを見たヒトが画面の内と外をつなげる回路を勝手につくってしまいます。これはいわば、擬似的な閉回路と言えるでしょう。

ふたつの作品を見ていて、そこに「祈る」行為を想起し、風が画面の中に入っていくように感じたとき、ヒトはインターフェイスの閉回路から弾き出されています。いつも接続されているかのように感じているコンピュータの回路から追い出され、自分では何も情報を生みだすことができず、目の前の状況を勝手に想像することしかできません。このとき、「インターフェイス」が情報を生みだして流す回路のようなもので、その回路に組み込まれたヒトとモノは「スイッチ」のような役割を担っていることに気づかされます。つまり、ヒトはインターフェイスにおいて、情報を生み出すためにマウスボタンを「押す/押さない」、タッチパネルに「触れる/触れない」などの「オン/オフ」を繰り返す存在でしかありません。ヒトがいなくても、別のモノがスイッチになっていれば問題ないのです。

この意味で、エキソニモの《祈》は残酷かもしれません。完全にヒトを必要としていないからです。マウスとカーソルは通常の機能を果たしているにもかかわらず、ヒトは「祈る」行為を想起することしかできません。それに対して、谷口の《A.》では、ヒトがまだ「思い過ごすものたち」に含まれています。ヒトの思い過ごしによって、iPadと風を接続する回路は生成されています。

いや、もしかすると、より残酷なのは谷口の方かもしれません。谷口がつくる回路には、何ひとつ明示的なオン/オフがないからです。iPadには加速度センサーがついていますが、この作品では揺れを感知していません。ただ扇風機の風に吹かれて揺れているだけです。《A.》は情報の流れをつくらず、重ね合わされたマウスのようなヒトの行為に似た要素もなく、風に揺れるiPadという物理現象を頼りに、ヒトの想起を取り込もこうとしているのです。

より大きな回路のインターフェイス

「スイッチ」について、アメリカの哲学者グレゴリー・ベイトソンが興味深い指摘をしているので、引用してみます。

われわれは日常、“スイッチ”という概念が、“石”とか“テーブル”とかいう概念とは次元を異にしていることに気づかないでいる。ちょっと考えてみれば解ることだが、電気回路の一部分としてスイッチは、オンの位置にある時には存在していない。回路の視点に立てば、スイッチとその前後の導線の間には何ら違いはない。スイッチはただの“導線の延長”にすぎない。また、オフの時にも、スイッチは回路の視点から見てやはり存在してはいない。それは二個の導体(これ自体スイッチがオンの時しか導体としては存在しないが)の間の単なる切れ目 —— 無なるもの —— にすぎない。スイッチとは、切り換えの瞬間以外は存在しないものなのだ。“スイッチ”という概念は、時間に対し特別な関係を持つ。それは“物体”という概念よりも、“変化”という概念に関わるものである。(pp.147-148)グレゴリー・ベイトソン『精神と自然 — 生きた世界の認識論』

ベイトソンの「スイッチ」が、「物体」ではく「変化」という概念に関わるものであるという指摘は、エキソニモと谷口の作品、そしてインターフェイスの「純粋性」を考える上で、とても有効に思えます。私たちはインターフェイスをモノとして考えがちですが、そのとき機能しているマウス、カーソル、タッチパネル、そしてヒトも含めて、それらが情報を生み出すための「スイッチ」だとすれば、「変化」という概念で捉えることができます。インターフェイスは「ふたつの存在のあいだの状態」と言ってきましたが、その状態はふたつの存在のあいだで起こり続ける「変化」と言い換えることができます。インターフェイスでは、モノだけでなくヒトも含めたすべての存在が、情報を生み出すために「変化」を繰り返すスイッチとして、回路の導線に組み込まれているのです。

これまで、インターフェイスを扱ったほとんどの作品は、次々と「変化」していくインタラクションの様子を見せてきました。しかし、エキソニモと谷口の作品は、そのインタラクションからヒトを追い出して、回路そのものをモノ=メディウムとして提示しました。ヒトの視点が回路の外側にあるからこそ、重ねられたマウスが起こす「奇跡」や、iPadが「思い過ごす」様子を見て、インターフェイスをモノ=メディウムとして捉えられるのです。

インターフェイスを考えるには、インタラクションという「変化」の部分と、インタラクションを生じさせているモノ自体を見なければなりません。「変化」を意識しながら、そこにベイトソンが言う「無」となるモノ自体であるマウス、カーソル、タッチパネル、ヒトを見つめることで、はじめてインターフェイスを構成する回路の存在をメディウムとして捉えることができるようになります。それはとても注意深い作業と言えるでしょう。なぜなら、見ようとしているものは「無」ですから、ベイトソンが提示する「変化」への意識を経由して、「物体」を改めて見る必要があるのです。

デジタルの世界では、そこにヒトがいようがいまいが関係なく、プログラムによって再現可能な現象となり、条件さえ整えれば「奇跡」や「思い過ごし」がおこります。それは「無」を見つめて、そこにモノを見出すことであり、エキソニモの言葉にあった「インターフェイスの神秘性」なのかもしれません。エキソニモは「ゴットは、存在する。」に「Spiritual Computing」という英語タイトルをつけました。「スピリチュアル」という体験は、自分を含んだより大きな存在を認めることです。エキソニモと谷口は、インターフェイスにヒトとコンピュータとの関係だけではなく、それを取り巻くもっと大きな回路の存在を見ているのではないでしょうか。彼らの作品は、ヒトとコンピュータのあいだで変化し続けるインターフェイスに、ひとつのモノとして自律させる条件を見つけ出し、再現可能な現象として提示しました。そうすることで、インターフェイスがヒトとコンピュータを含んだ大きな回路であることを示したのだと思います。

自己帰属感と回路の視点

「インターフェイスの神秘性」をもう少し具体的に考えるために、インターフェイスデザインのひとつの原理を導入したいと思います。それはインターフェイス研究者の渡邉恵太が『融けるデザイン』で提案した「自己帰属感」です。

自己帰属感とは、ディスプレイに映るカーソルのような非物質的なものであっても、物質的な身体と連動していると認識される限り、自己に帰属していると感じられることです。渡邉は「カーソルはバーチャルな身体なのではなく、連動性という点においては実世界の自己の知覚原理と同じで「リアル」である」と言い切っています。「カーソルはバーチャルな分身」とよく言われてきましたが、ここでは「連動性」の名のもとに、リアルとバーチャルの境界がないかのようにつながっています。この考えは、コンピュータのインターフェイスのみならず、物質的存在と非物質的存在のあいだすべてに適応される射程の広いものではないでしょうか。渡邉はさらに次のように書きます。

私たちの身体の境界は、生物として手足を持つ人型としての骨格と皮膚までかもしれない。しかし、「生物としての身体」と「知覚原理としての身体」はおそらく少し分けて考えるべきである。そして後者はかなり柔軟にできており、帰属を通じて身体は「拡張可能」と言えるのだ。(p.125)

身体の一部になるということが、「持つこと」ではなく「連動すること」であるとすれば、それは物質から構成される身体ではなく、そこに物質と知覚的情報の設計の曖昧さ、入り混じりが発生する。したがって、自己に帰属した拡張した身体においては、身体の境界設計は物理的にも情報的にも行えるのだ。

私たちは、物理的であることが身体拡張のリアリティをもたらすと考えがちだが、物理的であることはたまたま身体との連動を作るのに都合が良いだけである。だから、物理的でないものであっても、たとえばカーソルであっても、連動すれば身体拡張と考えられる。むしろ、情報的に拡張する方が質量を伴わないため、柔軟な身体拡張が期待できるのだ。(p.128)渡邊恵太『融けるデザイン — ハード×ソフト×ネット時代の新たな設計論』

渡邉は気持ちいいくらいに、物質的であることに重きを置きません。これでいいのだと思います。これから私たちは、インターフェイスによって身体を柔軟に拡張していくのです。渡邉が「カーソル」を基点にして考察するように、既に私たちはカーソルを介して「知覚原理としての身体」を拡張しています。そして、おそらく身体だけでなく、身体が拡張した領域まで「自己」も拡張していくのだと思います。

「自己帰属感」という原理を導入した後で、改めて、エキソニモと谷口の作品を考えてみるとどうでしょうか。コンピュータと向き合いながら、インターフェイスの回路にまで拡張した私たちの身体=自己は、作品の回路に入り込むことができません。モノの回路として示されるインターフェイスの外側で、ただ見ているだけです。私たちの身体は、標準的なインターフェイスで得てきた拡張の感覚を十分すぎるほど蓄積しているにもかかわらず、彼らの作品では直接それが反映されない状態に置かれます。拡張して行き場がなくなった自己は、自律したインターフェイスへと勝手に入り込もうとします。身体はインタラクションできていなくても、意識だけが回路に接続されてインタラクションしてしまうのです。これは「解釈」と呼ばれるものとは少しちがいます。これはベイトソンが「回路の視点」と呼んだ、「スイッチもただの“導線の延長”にすぎない」感覚のように、鑑賞しているヒトの導線が、インターフェイスにまで伸びているのです。

理解の及ばない自分以外の何者か

自律しているインターフェイスへ勝手に入り込んでいってしまう意識はどこから、どのように生じるのでしょうか。もしかすると、これまでヒトの作用から語ってきたのがちがうのかもしれません。ヒトは自律したインターフェイスを見た瞬間に、もっと大きな存在である回路に取り込まれるといったほうが正確な気がします。このことを佐藤雅彦・齋藤達也による『指を置く』から考えてみましょう。

『指を置く』には、図版に指を置くシンプルなインタラクションを加えると、いつもとは全く異なる解釈が生まれてしまうという試みがまとめられています。これは、カーソルや指などで「指差す」ことを前提にした今のユーザインターフェイスの性質を知る上で、とても有益なものです。その研究のなかで得たことを、佐藤は次のように書いています。

この「指を置く」という研究に於いて、まず図版のように静的なメディアであっても、自分自身の行為と結び付いた動的な鑑賞が可能だということ自体がまず新しい発見であった。そればかりか、本書中の分類表に掲載しているように、図版中の出来事が自分事になることで生みだされる表象は非常に多様であった。空間性、エネルギー、生物の気配、道具の感触、概念や観念、また現実にはあり得ない因果性というように多岐にわたる。これは、私たちが実に様々な物事を自分事として認識できる能力を持っているということを意味する。一方で、私たちが自分事として捉えることのできる物事にも限界があることが分かる。「指を置く」の図版の中には、儀式性や呪術性というように自分以外の何らかの存在や摂理を想定せざるを得ない性質のものも見つかっている。指を置いている自分が関与しているのは確かだが、それと同時に理解の及ばない自分以外の何者かが立ち現れるという不可思議な事象や状況も存在するのである。(p.54)佐藤雅彦・齋藤達也『指を置く』

「自分事になる」という言葉は、多分に渡邉の「自己帰属感」と通じています。おそらくヒトは指や手を使うことで、意識の及ぶ範囲を拡大していきました。身体はそれによって、コンピュータのユーザインターフェイスという非物質的な領域にまで拡張されたと考えられます。ヒトがコンピュータとのインタラクションをここまで多様なものにできたのは、「空間性、エネルギー、生物の気配、道具の感触、概念や観念、また現実にはあり得ない因果性」によって動的な鑑賞が生み出され、それが知らず知らずのうちにインターフェイスで活用されたからでしょう。

ハリウッド映画のCGに見られるように、コンピュータは「現実にはあり得ない因果性」を表象することがヒトよりも得意です。だからヒトの「知覚原理の身体」は、コンピュータとのインタラクションで得られた表象をもとにして、さらに拡張していると言えます。しかし、ここで重要なのは「「指を置く」の図版の中には、儀式性や呪術性というように自分以外の何らかの存在や摂理を想定せざるを得ない性質のものも見つかっている」ことです。自分以外の何者かがインタラクションに入り込んでいるという視点は、渡邉になかったものです。しかもそれが、「指を置く」という原初的なインラクションに入り込んできているということは、インターフェイスにおいて立ち上がる自己帰属感に対しても、呪術的な力が働いていると考えられるでしょう。いや、呪術的な力がはたらいているからこそ、身体はいとも簡単に非物質的な存在とつながり、拡張できるといった方がいいかもしれません。自己帰属感とは、常に自己を起点した都合の良いものではないのです。

自己帰属感とともに立ち上がる「理解の及ばない自分以外の何者か」は、ヒトとコンピュータを含んだ回路のなかにあります。インターフェイスが自律する可能性は、この回路の存在を認識するときにこそ立ち上がります。この回路は、身体と自己が拡張される導線であり、自己帰属感をつくりだす基盤です。そしてここまで、その回路を認識することが奇跡であり、思い過ごしでズレた現実認識と考えてきました。けれど、エキソニモと谷口は、それぞれのインターフェイスからヒトを取り除き、インターフェイスをアートのメディウムとして自律させることによって、ヒトとコンピュータを取り巻くより大きな回路の存在を顕わにする方法を得ているのです。

この回路とそこに宿る「インターフェイスの神秘性」が、ヒトとコンピュータにとって何を示しているのかはわかりません。しかし、自律したインターフェイスから生じる現象を見つけて分析していけば、情報を生み出すスイッチとしてのヒトとコンピュータの在り方や関係性が見えてくるのではないかと考えています。

どうやら生まれてから死ぬまで、私たちの記憶は変化し続けているようだ。実際には、神経細胞の変化によって記憶が形成されているという次第も徐々に解明されつつある※1。

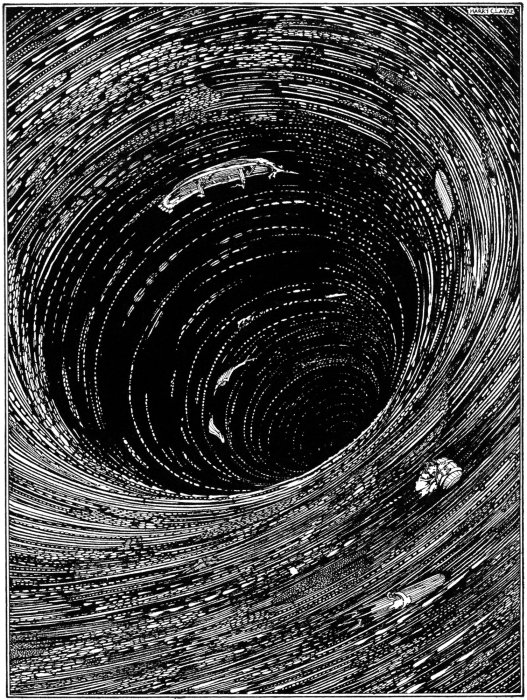

他方で、そうした私たちの記憶に影響を与える環境も大きく変化している。目下、人類はかつてない規模と速度で、各種のデータを生成・蓄積し、通信・交換している。こうした激流、あるいは大渦のようなと形容したくなるような環境下で、自分の記憶のあり方について、その世話をするにはどうしたらよいか。そんな関心から、ここのところ記憶のための新たな知識環境について考えている。以下では、そのスケッチをお示ししたい。

エドガー・アラン・ポーの小説「メエルシュトレエムに呑まれて(A Descent into the Maelström)」に掲載されたハリー・クラークによる挿絵

エドガー・アラン・ポーの小説「メエルシュトレエムに呑まれて(A Descent into the Maelström)」に掲載されたハリー・クラークによる挿絵

記憶の条件

記憶については、いくつかの分類が提案されてきた。例えば、記憶が維持される時間の長さによる分類はよく知られている。ここでは、身体が自律的に行う記憶と、人が意識して行う記憶という区別に注目してみよう。

心臓の鼓動や呼吸などが、なにごともなければ自動的に働くのと同じように、私たちの身体は、別段努力をしなくても、環境や自分の身に生じる出来事を記憶している。危険な目に遭ったことが強く後々まで記憶に刻まれるのは最たる例である。ともあれ、心身によって絶えず感知される出来事が、なんらかの変換を施されて脳裏に収まる。これを区別のために「生物的記憶」と呼ぶことにしよう。

他方で意識してする記憶とは、例えば、試験に備えて知識を暗記するような場合を指す。私たちは、身体が勝手に記憶することとは別に、あるいはそれを利用して、何事かを自ら努めて記憶できる。これも区別のために「意志的記憶」と呼ぶことにしよう。先ほどの「生物的記憶」を、この名称との対比から「非意志的記憶」と呼んでもよい※2。

加えて重要なのは、私たちは忘れっぽい生き物でもあるということだ。放っておけば経験したことや覚えたことも徐々に思い出せなくなってゆく。あるいは記憶は変形してゆく。また、変形したことにも気づかない。それこそ記録でもつけておかなければ、過去1カ月に何を食べたかをそっくり覚えていたりはしない。また、しばしば歴史の記憶を巡る争いが生じるのも、元をただせば人間の記憶がよくもあしくもいい加減なためであろう。

そのうえ目下のところは、選んで何かを忘れることはできない。そうかと思えば、思い出したくなくても、何度も脳裏に甦ってしまう記憶もある。自分の心身だからといって、私たちは生物的記憶の働きを必ずしもコントロールできないわけである。

情報環境が私たちにしていること

現代は、幾重もの意味で、記憶のあり方について考えさせられる時代である。とりわけこの30年ほどの間に生じた情報環境 ※3の変化は無視できない。従来の書物、電話、ラジオ、テレビといった各種通信伝達手段に加えて、インターネットが厖大なデータの流れを生み出し、いまやアクセスするための装置さえあれば、誰もが利用できる。

その結果、さまざまなことが生じてきた。中でも大きな変化の一つは、人が従来と比べて大量の文字を読み書きするようになったことであろう。また、人がこんなにこまめに調べものをする時代もいままでなかったと思われる。もちろん、文字に限らず、映像や音楽、ゲームその他のデジタルデータに接する量も増えているだろう。

記憶という観点から見ると、かつてない規模と速度で、人が記憶を変化させうる状況にある。例えば、ネットとスマートフォンが普及する以前の駅や電車の光景を思い出してみよう(思い出せる人は)。たまさか手に読み物を持っている人はそれを眺め、そうでない人は目をつぶったり、ホームに設置された看板や社内の中づりを眺めていた。それもいまにして思えば、極めてのんびりと、ごく限られたものを。

現在、四六時中スマートフォンの小さな窓に向かって、その表面を指先でなでる現代人は(そう、現代は人がかつてなくものの表面をなでる時代でもある)、いったい日にどれだけの文字や映像を眼に入れているだろう。

念のためにいえば、これは善し悪しの問題ではない。また、昔はよかったという話でもない。ただ、記憶という観点から眺めた場合、かつてとは比較しようもないほど、高速かつ大量に記憶 —— 少なくとも生物的記憶 —— の変化を生じさせている可能性がある、ということを考えてみたいわけである。つまり、この環境と状況は、私たちの心身になにをもたらしているところなのか。目下は壮大な社会実験を遂行中といったところであり、その効果をにわかに見積もるのは難しい※4。

不確かな未来のための記憶術

以上、簡単に眺めたように、私たちは我が事ながらままならない記憶のしくみでもって、日々大量の文字やデータに接する情報環境を生きている。もっとも、ネットに関しては、検索技術の発明と向上によって、そのつど必要に応じてデータを抽出できるようになってきた。人によっては、厖大なネット上のデータと検索エンジンの組み合わせさえあれば、自分であれこれ記憶する手間も省けてよいではないか、と考える向きもあるだろう※5。もちろんそれで用が足りるならそれでよい。

他方で、もし自らの脳裏に納める物事について、それなりに気を配りたいと考える場合どうしたらよいか。そもそもいくら検索の性能が向上したとしても、どんな言葉を検索するかを選ぶにも、検索した結果を評価し、解釈するためにも、自分の脳裏に蔵された記憶しか(いまのところ)頼るものがないとすれば、記憶への配慮という問題は、ちょっと無視しえない道理である。

次々とのべつ幕なしに記憶を上書きする虚々実々が知覚を通じて入ってくる状況で、なにがしかの記憶を整え、保持したいと思う場合、どうしたらよいだろうか。自分の記憶をいかにデザイン(設計)できるだろうか。

もちろん、ネットその他のメディアの使用頻度を調整すれば、耳目に触れるものを減らせる。これは一つの手だ。他方で、ネットの恩恵に与かりながら行く場合、つまり流入量を制限せずに行く場合はどうか。こうした関心に基づいて考えるべきことは、少なくとも二つあるように思う。

1. 予測できない未来へ備える記憶のセット

そもそもどういう記憶のセットを脳裏に備えておけばよいかを再考してみること。すぐ役に立つようなことについては、そのつど探して取り入れればよいとして、むしろ問題は、数年後にどこで何をしているか分からない自分を手助けするためには、どんな記憶のセットがあればよいかということだ。もちろんこれは無理難題というものである。そもそも数年後に世界がどうなっているかも分からない。したがって、そこで何が必要になるかも分かろうはずがない。

それでもなお、最低限これだけのことを装備しておけば、なんとか臨機応変に対応できる。そういう記憶のセットを考えてみることもできる。従来それが「教養」や「リベラル・アーツ」と呼ばれてきたのであろう※6。つまり、これだけのことを備えておくと、そのつどどんな問題に遭遇するかは分からねど、脳裏に備えたものを組み合わせたり活用することで道を切り開ける、という、いわば知のサヴァイヴァル・キットである。呼び名をどうするかはともかく、こうしたキットをそのつど再考して、更新してゆく必要があると考えている。

2. 新たな記憶術を模索する

もう一つは、意志的記憶の仕方を模索することだ。そのつもりで歴史を眺めると、さまざまな場所で人々が記憶に関心をもって、これを制御するための技法について考え、編み出してきた痕跡が窺える。例えば、比較的よく研究されているものに、ヨーロッパで発達した「記憶術」がある。ごく簡単に要約すれば、脳裏に馴染みの空間をしつらえ、そこに記憶したいもののシンボルを配置するという手法だ※7。つまり、記憶のなかに安定して想起できる場をつくり、その場を手がかりにして、記憶を構成するわけである。この技法は、面白いことに明治期の日本でも一時流行を見せたが、根づくことはなかったようだ※8。

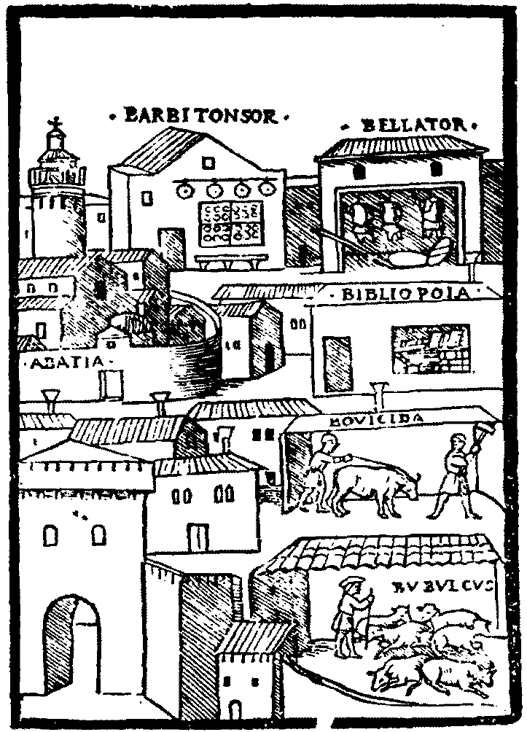

Johannes Romberch “Congestorium Artificiose Memorie” (1520) から。記憶の場としての町。

Johannes Romberch “Congestorium Artificiose Memorie” (1520) から。記憶の場としての町。

この記憶術、実際試してみると、結構な手間と根気を要することが分かる(その手間でなにかを記憶できるのではないかとさえ思えてくる)。モノグサな凡人の身には、そのまま活用するのは難しい。だが、手がかりはある。この技法に見られるように、何かを記憶しようとする際、記憶の対象とは必ずしも関係のない別の記憶とセットにするのがポイントである。この発想は、英単語や元素記号を語呂合わせで覚えるテクニックにも通じるものだ。つまり、比較的思い出しやすいものに、記憶したいことを結び付けておくという操作である。

言われて考えてみれば、例えば本というものは、その装幀や造本も含めて、一種、記憶のための装置でもある。何度も手にした本であれば、表紙のデザインや版面が、著者名や書名、さらにはその内容とともに想起されるだろう。つまり、その物質的要素が、そこに印刷されている内容への記憶の手がかりとなっているわけである。また、ある本は、別の本とのつながりを連想させもする。同じ著者の本、同じテーマやジャンルの本、同じ装幀家や出版社の本という具合に。複数の本を並べた書棚もまた、記憶の場となる。それが自室であれば、書棚は普段から意識せずとも繰り返し目にする物理環境ともなる。

同様に、記憶しようとすることを、紙なら紙のような平面上に配置してみること、一種のダイアグラム(線で構成された図)、あるいはマップに描いてみることも有効である※9。近年、インフォグラフィクスという名の下に、情報やデータを図像として表現する手法が改めて注目されている※10。こうした試みも、ただ見やすい、美しいというだけでなく、そこに提示される情報やデータを、色やフォントやグラフィックといった要素と関連づけたデザインを施し、記憶の手がかりを生み出していると捉えてみることができる。要するに、内容とデザインとがセットになって、それを見る者の記憶に訴える表現となるわけである。

—— と、このように、記憶、記憶と繰り返していると、なんでもかんでも覚えればいいというものじゃなし、記憶の技法ばかりに注目しても詮無いのではなかろうか、という気分にもなってくる。つまりは、何を記憶するのかという先に述べた件に話は戻ることになる。というよりも、この二つを組み合わせて考える必要がある。

知識OSの構想 — 記憶の環境をデザインする

なぜこのようなことをつらつら考えているのか。はじめにお伝えすべきだったかもしれない。自分のコンピュータに1万冊ほどの本を蓄積してみて分かったことがある。デジタルデータとしての本は、実に簡単に把握できなくなる。なにがあって、なにがないのか分からなくなる。同数の紙の本も大概だが、それでもまだおおよそは把握できる。デジタルデータで同じようにいかないのは、おそらく記憶の手がかりが少ないからだ。

例えば、モノとしての本は、空間に並べることで一覧性を確保できる。また、まさに空間の特定の位置に関連づけられる(「この左下のほうには映画の本があったはず……」など)。これに対して、コンピュータの記憶装置にデータをそのまま並べておくだけでは、そうはいかない。そもそも利用者が当該フォルダを表示するまで、それは見えない状態にある。当該フォルダを画面に表示するにしても、一画面に表示されるファイル数はたかが知れており、とうてい一覧はかなわない。ただし、強力な検索機能を駆使することで、適切な検索語さえ選べば、あっという間にデータを抽出できる。だからネットと同様に、検索で用が足りる場合には、記憶は問題にならないだろう。

私は、こうしたデジタルデータを、よりいっそう利用者の記憶に資する形で扱う方法があるのではないか、と考えている。従来のOS(Operating System)は、そもそもの設計方針からいっても、コンピュータのメモリ上にあるデータをファイルという形で操作(operate)するしくみ(system)を提供してきた。いわば、コンピュータの上でデータをあちらからこちらへと移動したり複製したり作成するためのしくみである。そこでは、それぞれのデータがどのようなものか、という意味や分類については利用者に管理が委ねられている。もちろんそれはそれでよい。

ただし、昨今のように個人用のコンピュータでさえも、数万件規模のデータを蓄積・利用するようになってみると、データ操作に加えて、もう一つ、知識操作とでも言うべきインターフェイスが欲しくなってくる。それも、専用のアプリケーションソフト(応用ソフト)というよりは、コンピュータを常時利用する物理環境、まさに自分のデスクトップとして活用するような、あるいは、そのコンピュータの記憶装置にあるデータや、ネット上の各種データを総合的に活用しうるような、いうなれば一種の「知識OS(基本ソフト)」のようなソフトウェアが欲しい。その知識OSは、ディスプレイを一つの(あるいは複数の)空間として、例えば建築物や書架のように設計できる、記憶術の道具としても活用できる機能を備えているはずである。

もちろんこの知識OSを設計するためには、これまで人類が編み出してきた諸学術やその分類、あるいは辞書や百科全書をはじめとする知の操作にかかわる創意工夫全般がおおいに参考になるであろう。といっても、先人がつくったものをそのまま拝借するというよりは、それを道具として、自分に必要な知識=記憶環境を、みずから設計構築することが主眼である。古くは『シムシティ』や最近の『マインクラフト』のように、一種の箱庭として自分のコンピュータの上に知の樹木を育て、マップを描いてゆくわけである。

この知識OSは、効率を優先する便利さとは別の観点で設計する必要もあると睨んでいる。ちょうど書棚を自分の手で整理しながら記憶を新たにするように、コンピュータ上の環境を自分で手入れをする手間を残したものになるだろう。なんとなれば、結局のところ、記憶の世話をして、何かを記憶に刻むには、その対象に繰り返し触れるほかに近道はないからである。

その際は、ようやく実用化の目途がついてきたヘッドマウントディスプレイ(HMD)※11や、利用者の身体の動きを入力に換える各種モーションセンサー※12、あるいは空間にコンピュータで生成した映像を重ね合わせたり投射する各種技術※13も、こうした観点から活用しうるはずである。それはおそらく、紙かデジタルかという実りの少ない対比とは別に、紙とデジタルが相互の価値を高める知と記憶の環境になるだろう。ただし、注意すべきは、あくまでもこれを利用する人間の記憶の補助となるインターフェイスと機能の実装を目指して設計する、ということである。言い換えれば、コンピュータの機能に沿って物事を効率化・最適化するのではなく、人間の記憶のしくみに沿ってデザインする必要がある。

本稿では、そのような来たるべき知識環境のためのささやかな覚書を記してみた。

記憶をいかにデザインするか。これが問題である。

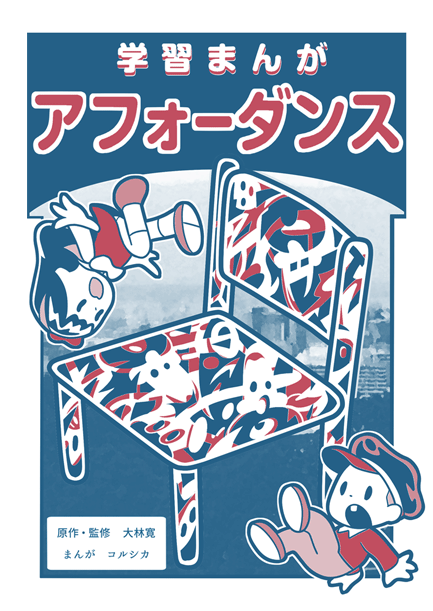

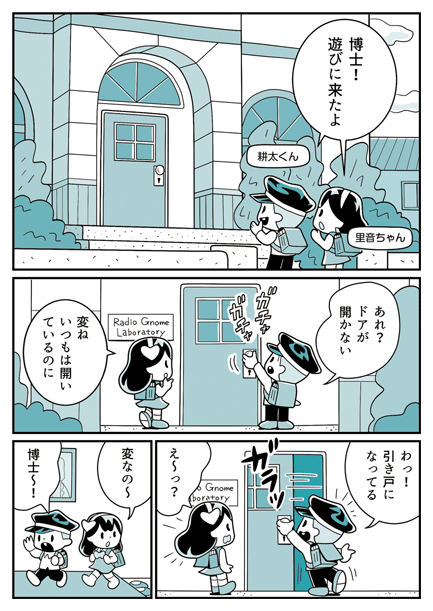

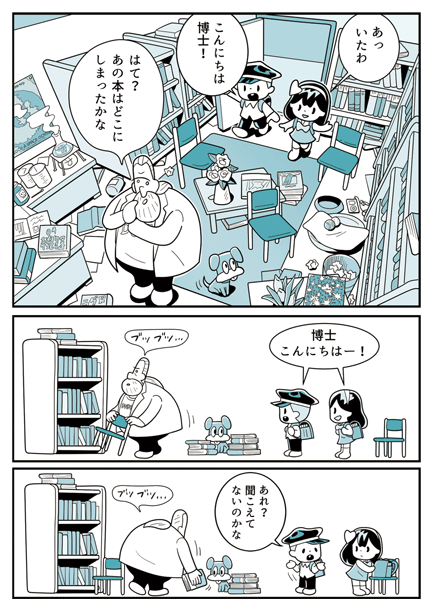

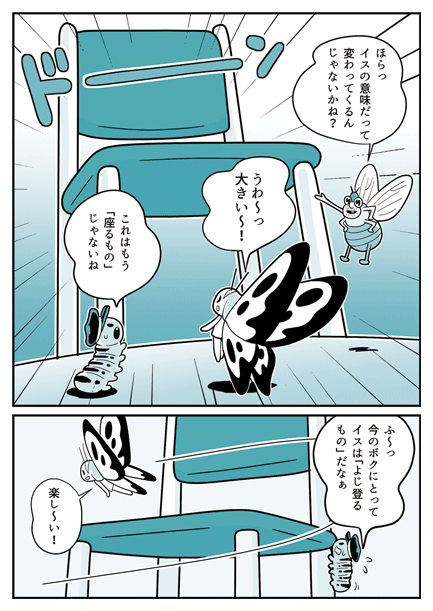

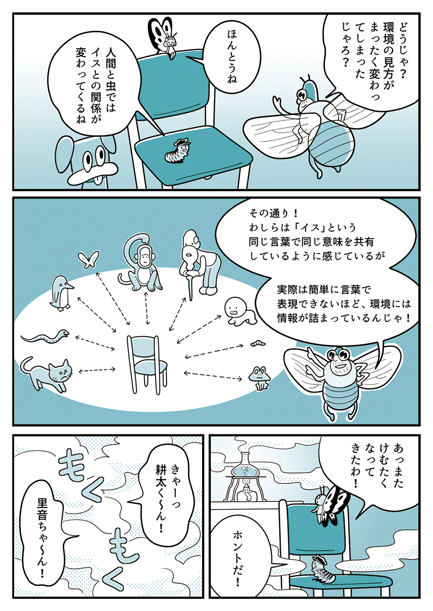

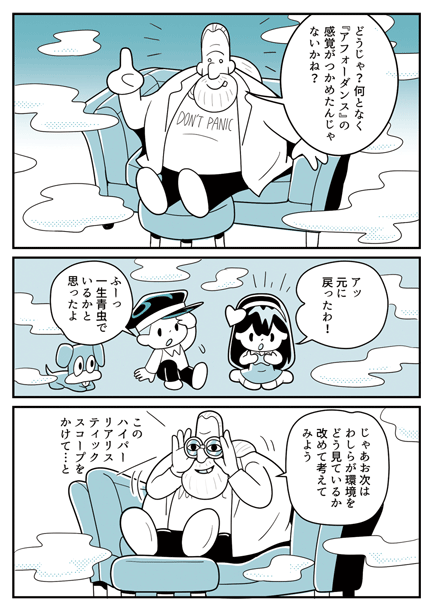

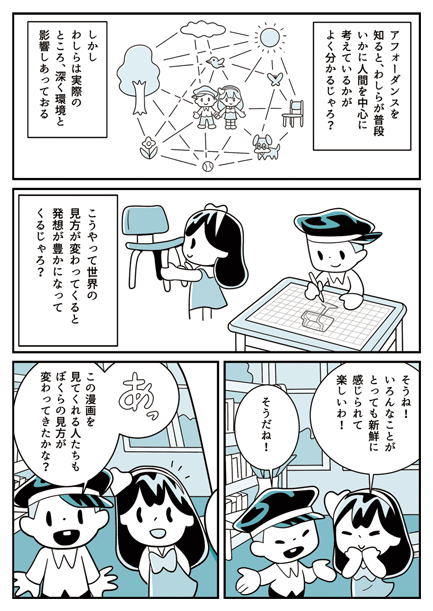

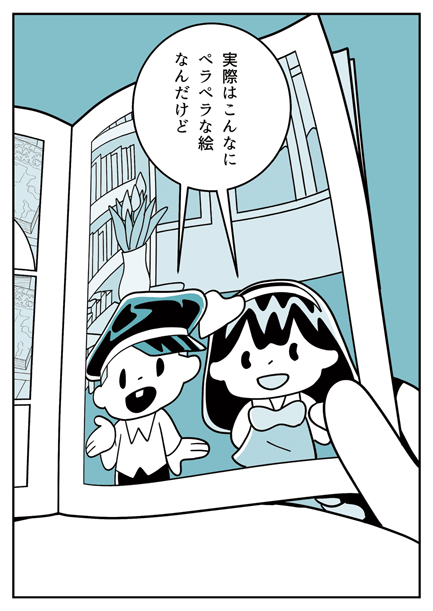

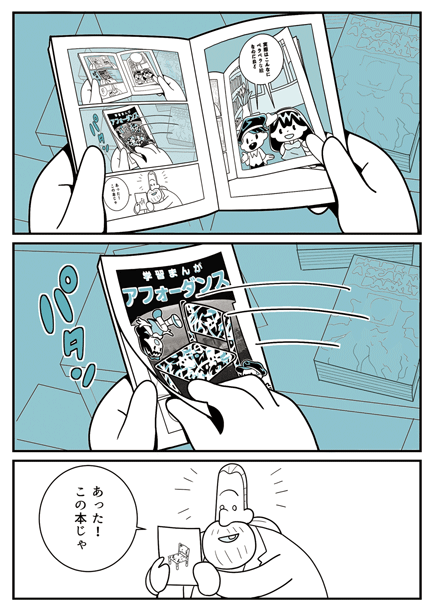

PDF版

まんが本編に加え、この作品の解説や参考文献などもご覧いただけます。

冊子版

ストーリーはそのままに、まんがを全編描き直してフルカラーにアップデートした「新版」を販売しています。

初版の本編に加筆・修正を行ない、新たなコンテンツも追加した第二版も、「ITEMS」ページにて販売しております。

探すこと。ときどきふと、じぶんは人生で何にいちばん時間をつかってきたか考える。答えはわかっている。いつもいちばん時間をつかってきたのは、探すことだった。長田 弘『最後の詩集』

探索と検索、それぞれの意味

私たちは日々の生活の中で、さまざまなものを探し求めています。着るものや食べるものに始まり、勉強や仕事に必要なもの、趣味や娯楽として手に入れたり体験したいもの、問題や悩みごとを解決する方法や手がかりなど、ありとあらゆる「探しもの」をしています。

「探しもの」をするのは人間だけではありません。食物や住処、求愛の対象や仲間を探すといった行動は、動物たちも行なっています。でも、インターネットとWebの技術が誕生したことで、人間の「探しもの」の可能性は、それ以前よりも大きく広がりました。昔から、他の動物と同じようにオフラインで行なってきた「探索(seeking)」という普遍的な行動に加えて、人間はオンラインで情報を探す「検索(searching)」をするようになったからです。そして、必要な情報を探し出せるかどうかは、私たちの生活に深く関わってくるようになりました。

Webがまだ生まれていなかった時代に、カリフォルニア大学で情報検索の研究をしていた図書館情報学者マーシャ・ベイツは、「探しもの」を行なう場所がオフラインからオンラインへと移行する中で変化しつつあったユーザーの行動を探ろうとしました。そして、「オンライン検索インターフェース向けのブラウジング/ベリーピッキング技法の設計」と題した1989年の論文で、彼女が提示したベリーピッキングという新たなモデルは、後のWebでの情報検索に大きな影響を及ぼすことになりました。

情報検索の古典的モデルの限界

ベイツが論文を発表した当時は、学術機関や図書館で各種のデータベースのオンライン化が着々と進んでいる時代でした。調べものをするためにそれらの施設を訪れて、手作業で必要な本や論文を見つけ、ページをめくって探していた情報が、コンピュータを使ってオンラインで探せるものになりつつあったのです。

ただし一方では、オンラインでの検索が複雑化するという問題も生じていました。利用できる情報源の種類が増え続けると同時に、より込み入った条件で検索するには、ますます高度なテクニックが必要になってきたからです。ベイツが先の論文を書いたのは、現状に見合わなくなった古典的な情報検索モデルに代わる新たなモデルを示し、もっと使いやすい検索システムの設計に活かすためでした。

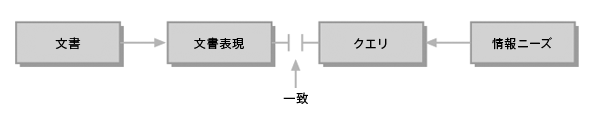

図1 古典的な情報検索モデル

図1 古典的な情報検索モデル

情報科学の分野で長らく用いられてきたという、この古典的モデルが示すタイプの情報検索は、「IR(Information Retrieval)」と呼ばれていました。『図書館情報学用語辞典』では、この用語を以下のように定義しています。

あらかじめ組織化して大量に蓄積されている情報の集合から、ある特定の情報要求を満たす情報の集合を抽出すること。主にコンピュータの検索システムを用いる場合に使われる言葉である。検索対象によって情報検索を分類すると、事実検索と文献検索に分けられる。前者は求める情報そのもの(事実やデータ)を探し出すことであるのに対して、後者は求める情報が掲載されている文献の書誌データなどを探し出すことである。日本図書館情報学会 用語辞典編集委員会 編『図書館情報学用語辞典 第4版』

図1のモデルと上記の定義を見ると、当時の情報検索は、かなり限定的だったことがわかります。検索できる文書は、それぞれの学術機関や図書館で管理している資料や蔵書に限られた上、全文検索がスムーズにできるほど技術が発達していなかったために、検索の対象となるのは文書そのものではなく、書誌や目録、抄録、索引といった文書表現(document representation)※1であるのが普通でした。したがって、ライブラリアン※2が作成する文書表現と、ユーザーが入力したクエリ(検索語句)がぴったり一致しなければ、望ましい検索結果は得られません。いわば、ライブラリアンとユーザーがお互いの胸の内を探り合う必要があったので、どちらにとっても検索は厄介なものとなっていました。

オンラインでの情報検索が複雑化し、古典的モデルに見合わなくなってきたため、ベイツはユーザーの行動の流れ(シーケンス)を重視しました。そして、よりリアルにその実態を反映した、「ベリーピッキング(berrypicking)」という新たなモデルを生み出したのです。

ベリーピッキングモデルが伝えるもの

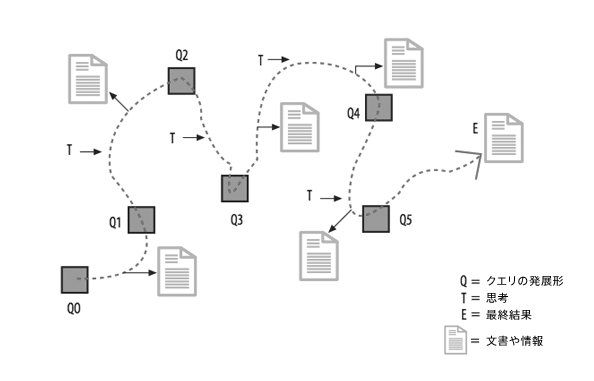

昔からオフライン環境では、大まかなトピックの一つの特徴、あるいはそれに関係する一つの資料を出発点として、次第にさまざまな情報源を渡り歩いていくという探索が行われていました。図書館で見つけた一冊の本をきっかけとして、関連する他の本も調べていくうちに、新たな発想や情報ニーズの変化が生じるということもあるのではないでしょうか。オンライン検索でも、一度手に入れた結果に基づいてクエリを修正し、再検索をすることは多いですし、クエリの性質自体も移り変わっていくことがあります。ベイツはこのような検索を、「発展的検索(evolving search)」と呼びました。

古典的モデルの検索では、答えが一度にまとまって返ってくることを想定していましたが、実際には、いくつもの手法を用いてその都度得られる情報を選り集めたものが答えになると、ベイツは考えました。こうして少しずつ成果を集めていく発展的検索を示したのが、以下のベリーピッキングモデルの図です。森の中では、ブルーベリーやラズベリーが実っている場所が散らばっているので、あちこちで少しずつ摘み取っていくことになります。オンライン検索も、そのような「ベリー摘み」によく似ているのです。

図2 ベリーピッキング:発展的検索

図2 ベリーピッキング:発展的検索

ベリーピッキングは、古典的モデルが示す一致の単なる繰り返しではないか、という疑問を感じるかもしれませんが、情報との出会いが多種多様な形で生じるのがベリーピッキングならではの特徴です。つまり、検索の手法があれこれ変わっていくだけでなく、検索の対象となる情報源が、形態的にも内容的にも変化していくのです。古典的モデルのように、1回のクエリで最終結果をひとまとめに受け取ることがあるとしても、それはベリーピッキングの体験全体から見れば、一つの場面にすぎません。

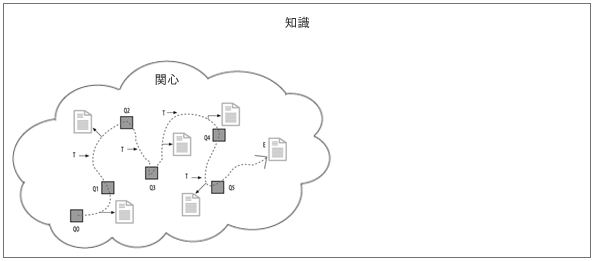

ベイツのベリーピッキングモデルは、Webでの情報設計の考え方やノウハウを初めて体系的に紹介した書籍『Web情報アーキテクチャ』や、その共著者の一人であるピーター・モービルの『アンビエント・ファインダビリティ』で紹介され、Webに関わる人々の間でも知られるようになりました。ただしベイツの論文には、そのどちらの本にも載っていない、もう一つの図があります。それは、ベリーピッキングをする探索者の「関心の世界(universe of interest)」の外に、もっと大きな「知識の世界(universe of knowledge)」が広がっていることを示していました。

図3 ベリーピッキング検索のコンテクスト

図3 ベリーピッキング検索のコンテクスト

広大な「知識の世界」は、「ノウアスフィア(noosphere)」※3と呼ばれる、人間の思考の圏域を想い起こさせます。そして、「関心の世界」を囲む雲のような境界線は、探索者による認識の限界を示していると言えます。その外側にあるはずの「知識の世界」について、自分はまだその存在さえ知らないかもしれない。でも普段の私たちは、それぞれの「関心の世界」の内側で、ほぼ安泰に暮らしています。それは、あらゆる動物が、自らの知覚情報から成り立つ「環世界」※4を、まるで世界そのものであるようにして生きていることに似ています。でも、何かのきっかけや思いつきで「関心の世界」が広がるのは、多くの人が経験していることでしょう。

図2をズームアウトして、一回り大きな観点からベリーピッキングの全体像を描いたこの図について、ベイツはほとんど説明を加えていません。人間が各自の「関心の世界」に閉じ込められがちな傾向に気づかせようとしたのか、あるいは、「関心の世界」を広げる余地はいくらでもあるという見方を伝えようとしたのか。彼女がこの図に込めたメッセージをどう受け止めるかは、見る人次第となるはずです。

オフライン探索における6つの手法

ベイツはこのベリーピッキングモデルに基づき、従来オフラインで行なわれていた書籍や文献の探索行動を調べながら、オンラインの検索システムに望まれる機能を考えていきます。そして、他の研究者の説も採り入れながら、主要な探索の手法を以下の6つにまとめました。

- 脚注追跡(または後方連鎖)

書籍や論文の脚注や参考文献リストをたどる。社会科学や人文科学では特に多用される。 - 引用文献検索(または前方連鎖)

書籍や論文の引用索引(citation index)※5を見て、他のどんな文献がそれを引用元にしているかを調べる。 - ジャーナル調査

ある分野での主要なジャーナル(学会誌や雑誌などの定期刊行物)を見つけ、そのバックナンバーを調べる。 - エリアスキャン

図書館などで見つけた本や資料を調べるとき、それと物理的に近い場所にあるものまで調べてみる。 - 主題別検索

書誌や抄録、索引などの二次情報で提供されている主題別の分類を利用して、書籍や論文を探す。図書館ではもっとも親しまれている方法。 - 著者別検索

ある著者について、同じ話題を扱う他の著作物があるかを調べる。

オフライン探索の手法は他にもありましたが、当時のオンライン検索システムは大抵、「5. 主題別検索」しか十分にサポートしていませんでした。それが図書館情報学において、他の手法より優れているとみなされてきたことも、その一因だったようです。

でもその頃には、「5. 主題別検索」よりも「1. 脚注追跡」のほうが頻繁に行なわれている事実を明らかにした調査結果も出てきていました。実は大いに役立っている手法が、正しく評価されていなかったことになります。また、「2. 引用文献検索」で必要となる引用索引は、長らく正当に評価されていませんでした。そんなものは、自分の本や論文がどれだけ引用されているかを学者たちが知って自己満足に浸るためにしか役立たない、という批判さえあったといいます。

自らが属する図書館情報学の分野でそのような経緯があったことを知り、深く反省したベイツは、それぞれの手法の有効性をきちんと認めるべきだと考えました。そして、オフラインでの探索では、多くの手法が利用できるほどユーザーの満足度が高いことが明らかになっていたため、オンラインの検索システムでも、先の6つの手法すべてを機能として提供することを主張したのです。もちろん彼女は、ただ多くの機能を寄せ集めることを提案したのではなく、ユーザーのベリーピッキングを促すように、操作手順をシンプルに覚えやすくして、ある機能から他の機能へとスムーズに切り替えられることを重視していました。

ブラウジングの価値を引き出す設計方針

ベイツは、それらの手法をオンラインで実現するための具体的なアイデアを挙げていきます。まず最初に見直したのは、オフラインで昔から行なわれてきたブラウジングという行動の重要性でした。

実はその当時、「通常の」探索と言われるのは、探したいものがわかっている有向的(directed)な検索のことでした。かたやブラウジングは、明確な目的もなく気ままに探しものをする、無向的(undirected)な行動とみなされていました。ブラウジングという言葉の元の意味は、家畜を放牧して飼料としての若葉や新芽を自由に食べさせることで、まさにそんなイメージを持たれていたのです※6。そのため、当時のオンライン検索システムでも、有向的検索が主要な機能とされており、あちこち見て回るというブラウジングがしやすい設計は行なわれていませんでした。

しかし、発展的なベリーピッキングのプロセスを考えるようになると、従来とは見方が違ってきます。有向的検索とブラウジングが、常にはっきり区別できるとは限らないからです。それを示唆するかのように、シェフィールド大学のデヴィッド・エリスは、標準的な探索行動で重要な役割を担うようなブラウジングを、半有向的(semi-directed)検索または半構造化(semi-structured)検索と呼びました※7。つまり、探す対象は決まっていないけれど、まったく目的がないわけでもなく、何か面白いものや役に立ちそうなものが見つかることを願っているようなブラウジングのことです。

エリスの考え方に共感していたベイツは、検索システムがもっとブラウジング機能に目を向けることを期待して、ナビゲーションやインターフェースに関わるさまざまなアイデアを示しました。それらを通じて彼女が何を目指したかを考えると、オンラインのシステムにおける2つの設計方針を見出すことができます。

効率性とセレンディピティを共に高める

ベイツが注目していた探索行動は主に学術研究を目的としていたので、まずはいかに効率よく、確実に検索を進められるようにするかが重要でした。たとえば、「1. 脚注追跡」をしていて本文をどこまで読んだか見失ってしまうと、元の場所を探すのに無駄な手間と時間がかかります。印刷物の脚注は、各ページの下部にあるか巻末にまとめられている※8ことが多いですが、画面上ではポップアップ表示のように紙の上ではできない見せ方も考えられます。どんな場合でも、本文と脚注の間をスムーズに行き来できることが不可欠だと、ベイツは考えました。彼女は他の探索手法についても、ナビゲーションの経路を短縮したり、検索結果を多角的にグループ化して見やすくするなど、効率を高めるためのアイデアをいくつか挙げています。

しかし、ベリーピッキングという探索行動では、必ずしも効率的とは言えないブラウジングが、また別の重要性を持つことになります。ブラウジングは、思わぬところで自分の興味をそそる情報に出会えるというセレンディピティを高め、新たな刺激や発想を与えてくれる可能性があるからです。

たとえば、「2. 引用文献検索」で利用する引用索引は、セレンディピティにつながりやすい、雑多な情報が集まった場所と言えます。同じ引用元を参照しているという共通点はあるものの、それぞれの情報源で扱っている話題は、かなりバラエティに富んでいるかもしれないからです。また、昔から図書館で多くの利用者が「4. エリアスキャン」をしていたのも、あちこち動き回るほど予想外の発見をしやすくなることが大きな理由だと、ベイツは考えていました。

ベリーピッキングは、探索者を単に効率よく結果に導くだけではなく、時にはセレンディピティをもたらすこともできる、複合的な探索行動です。ベイツは、一見すると相反しそうな2つの価値を併せ持つ複合性が、人間の探索行動を豊かにしてきた鍵だと考えたからこそ、効率性ばかりを追いがちな検索システムにも、オフラインで「関心の世界」を広げてきたセレンディピティを採り入れようとしたはずです。そうすれば、オンラインでの探索も、あらかじめ決まった目的を果たすだけの行動ではなく、時にはその目的そのものを一新させたり、未知の世界に目を開かせたりする、より豊かな体験となるからです。

情報のアバウトネスやセマンティクスを伝える

アバウトネス(aboutness)とは図書館情報学の用語で、ある情報が扱っている主題、つまりそこで表現されている重要な概念やテーマは何かを示すもののことです。これは必ずしも客観的ではなく、個人の立場や主観によって決まるものなので、著者と索引作成者と利用者の3種類のアバウトネスがあると定義されています。したがって、古典的な情報検索モデルにならうと、文書表現が索引作成者アバウトネスを表わし、クエリが利用者アバウトネスを表わしていると言えます。

たとえば「3. ジャーナル調査」についてベイツは、広く一般的な主題を扱うジャーナルよりも、主題が絞り込まれているものの方が、細かい情報ニーズを満たしやすいと述べました。専門性の高いジャーナルほど文書表現を具体的にできるので、専門用語などを含むクエリに一致しやすくなるからです。ベイツは、検索対象となる情報が急激に増えつつあった当時、なるべく手間と時間をかけずに適切な文書表現を用意できることが肝心だと考えていました。

Webサイトの検索結果では、文書にとっての文書表現と同様に、タイトルや概要などのメタデータがサイトのアバウトネスを示しています。それが詳細であるほど自分のニーズに見合うかどうかを判断しやすくなるという点は、文書表現と共通していますが、メタデータにはさらに重要な役割があります。それは、文書の主題を伝えるアバウトネスだけではなく、その意味的構造、すなわちセマンティクス(semantics)を記述し、コンピュータが解釈できる共通の形式で意味を付与するという役割です。そのように、メタデータを利用して情報の意味をより豊かに表現しようとする考え方は、後に生まれたセマンティックWeb※9の概念に引き継がれました。

絡み合う探索/検索のモード

もう一つ興味深いのは、ベイツがオフラインでのブラウジング行動に見られる身体性に注目していたことです。本を探して図書館の中を歩き回るとき、私たちは身体全体と目の両方を、かなりランダムに動かしていることになります。画面上で全身を動かすのは無理でも、視線をあちこち動かせるようにするには、情報を時間や空間の関係に従って並べたり、書架や目録カードのようなオフライン環境のメタファーを活用することが役立つと、ベイツは考えました。

またベイツは、気になるものを次々にたどっていくベリーピッキングには、ハイパーテキストを用いるアプローチがぴったりだということも明言しています。計算機科学者のティム・バーナーズ=リーが、ハイパーテキストを駆使したWebのシステムを世界で初めて構築したのは、この論文が発表された翌年のことでした。きっと彼女は、自分が期待していた未来がついに訪れたように感じ、その新たな技術を歓迎していたはずです。

それ以来、かつてないほど大量の情報が蓄積され流通するにつれて、「関心の世界」と「知識の世界」の差は広がる一方となっています。だからこそ、ベリーピッキングという発展的な探索行動は、「関心の世界」を広げていくための技法として、ますます価値を増しているのではないでしょうか。

この論文から14年後の2003年、インターネットとWebがめざましい成長を遂げている中で発表した「情報の探索と検索の統合モデルをめざして」という論文で、ベイツは情報探索行動を社会的・文化的に理解しようとするだけでなく、先に述べた身体性というポイントにつながる生物学的な観点からもアプローチすることを試みました。私の次回の記事では、再びベイツの論文を手がかりに、人間にとっての「探しもの」についてさらに考えていきます。

デザインについて、そもそもどのように考えたらいいだろうか?

私たちはふだん当たり前のように「良いデザイン」とか「悪いデザイン」とか言っている。そこで言われている「良さ」や「悪さ」とは、いったいどういうことだろうか? それは第一に、デザインがデザインされたものの「目的」に適っているかどうか、という意味で、とりあえずは理解できるだろう。つまり「良い」デザインであるためにはまず、製品や建造物などが、そこで目指されている用途や目的に沿って、忠実に設計されている必要がある。目的に背くもの、使いにくいものは、良いデザインではない。当たり前のことだが、このことが意味するのは、デザインとはあらかじめ設定された何らかの目的を実現するための「手段」であるということである。

と同時に、これまた言うまでもないことだが、デザインには美的な側面がある。「良い」デザインとは、ある目的を実現するという条件を満たしながらも、その意図があからさまに見えたり、説明的であることはあまり好まれない。むしろ既成観念を破る驚きとか、先入観にとらわれない奔放さ、スマートさや機知、といったものが高く評価される。その意味で、デザインは一見自由な活動のようにみえるかもしれない。だがよく考えてみると、この美的な意味におけるデザインもまた、それが提供者の知性や趣味の良さを表現し、それによってユーザの賛同を得るという目的からするなら、ひとつの「手段」であることには変わりはない。

これら実用的側面と美的側面とが実際に合致するにせよしないにせよ、「手段」としてのデザインの意味は明確である。そこには、デザインをそもそもどう考えたらいいかというような根本的疑問は生じない。そしてこの意味でのデザインの問題については、ぼくはその実際的な重要性は理解できるけれども、あまり興味がないし、言うべきことも少ない。だから今ここで、デザインとは何か? などと問いかけ、このような文章を書こうとしているのは、そうではないデザインについて、考えようとしているということである。それだけがぼくにとって、考えるに値するデザインの概念なのだが、それをいったいどんなふうに説明したらいいだろうか。正直ちょっと途方にくれているのである。

というのもそれを説明するためには、常識からするとかなり遠回りで大げさと思えるかもしれないことを、言わなければならないからである。けっして難解な話ではないのだが、ゆっくりと余裕をもって読んでくれる人にしか通じない話なので、話す相手に対して少し慎重でなければならない。そこから実務的なデザインについて何か有益なことが学べると期待して読むような人は、もしかすると怒り出すかもしれないからである。けれどもこのテキストをここまで読んでくれた人は、たぶんそれを理解する余裕を持つ読者であると信じるので、書き進めることにしたい。

まず考えてほしいことは、デザインには限りがないということである。たとえデザインが何らかの目的のための手段だとしても、この手段−目的の連鎖には、原理的に終わりがない。たとえば製品や建造物のデザインは、もっぱらそれらを使う個人の好みによって決まるわけではなく、それを取りまく組織や集団の目的に深く関わっている。さらに、それら組織や集団は、より大きな社会制度とそれが目指す目的に従っている。それらはさらに、国家そのものや地球的な共同体の目的へとつながっており、この連鎖は究極的には人間の生そのもの、人類の生存それ自体の目的性へとたどり着かざるをえない。まるで人工知能研究における「フレーム問題」※1のように、たった一個の製品のデザインには、この世界そのものをどう理解するかということが、潜在的には含まれているのである。

そんな大げさな、と思われるかもしれない。けれども私たちがごく日常的な意味で「良いデザイン」「悪いデザイン」などと言えるのは、そうした意味と目的の連鎖を便宜上適当なところで —— たとえば製品の販売促進をとりあえず目標とするといった仕方で —— 切っているからである。もちろん実際的には、そうした便宜上の切断は仕方がないことであり、そうしなければ期日までに完成させることができなくなる。けれどもここでは、そうした実際的な事情は括弧に入れて、原理的な事柄を考えてみたい。原理的な意味でのデザインには、この世界や人間の生をどう考えるべきか? という哲学的な問いが含まれている。いや、含まれているというよりもむしろデザインそれ自体が、原理的な意味では哲学的思考のひとつの形態であると言っていいのである。

スピノザ『エチカ』を通して、デザインの完全性について考える

『エチカ』第4部「人間の隷従あるいは感情の力について」の冒頭でスピノザは、あるものが「完全」あるいは「不完全」であるとはそもそもどういうことか?という問題について考えている。この『エチカ』という本はそのタイトル(Ethica、倫理学)からすれば、人間の生き方を語る本のように思えるが、最初から読み始めると「神」や「実体」や様々な形而上学的概念をめぐって古典幾何学のような論証が続き、それにウンザリする人も少なくない。だがこの第4部は、人間がいかに感情の支配から自由になりうるかを主題としており、その意味ではいちばん『エチカ(倫理学)』らしい箇所だと言える。その冒頭に「完全性」についての議論があることはとても重要なことだと、ぼくは思っている。

あるものがより「完全」であるということは、今の私たちの文脈で言えば、それがより「良いデザイン」であると言い換えてもいいだろう。実際デザインを「良い」と褒める時、私たちはそれが「完全である」「完成されている」と言うことも少なくない。さて、そこでのスピノザの議論は、ぼくなりに要約すれば次のようなことである。

ある人が、快適に居住するための家を作る場合、その目的を理解する人はそこで作られたものについて、それがより「完全」である、あるいはいまだ「不完全」であるなどと言う。それは人々が「家」という一般的観念を共有しているからである。意図をもって作られた人工物に対して述べる場合、それは当然のことであるが、人間はまた、自分が本当はその意図を知らない自然物に対しても、しばしば「完全」だとか「不完全」だとか判断したりする。けれどもスピノザにおいては、自然(スピノザにとってそれは「神」と同じなのだが)は目的を持たず、したがって自然物にはそれが作られた目的、すなわちその形態が目指しているような一般的な観念はない。にもかかわらず私たちは「自然」について、それがあたかも目的を持つかのように —— 言い換えれば「神」について、それがあたかも人間と同じく完全な制作物を作ろうとするかのように —— 語ってしまうのである。つまり自然物を人工物に置き換えて理解しているわけである。

これは錯誤である。自然の作動には目的はなく、だからどんな自然物も、より「完全である」とか、いまだ「不完全である」などと言うことは本来できない。つまり原理的な意味では、自然には「良いデザイン」というものは存在しないのである。けれども私たちはしばしば、自然の作り出す驚異的なデザインに、驚嘆しているのではないだろうか? 生物の身体の驚くべき形態、生物活動が作り出す様々なパターン、さらには悠久の物理科学的運動が地上や宇宙に刻み出す驚異的な形。けれどもスピノザに従うなら、それらは私たちが自然を擬人化することで現れるものであり、そうしたデザインの完全性は自然それ自体にではなく、私たちの認識の中に生じるものにすぎないということになる。

もう少しだけ、スピノザにつきあってみよう。多くの西洋近代哲学とはまったく異なり、スピノザにおいては理性や精神は自然と対立しない。だから人間や人間の作り出す社会、国家、文明といったものもまた、ある意味では自然の一部にすぎない。社会、国家、文明といったものに何か客観的な「目的」があるかのように感じられるのは、人間の認識が限界付けられているからにすぎない。人は、自分が理性的に何らかの目的を目指して行動していると信じるかもしれないが、それは人が、そのように自分を方向付けている本当の原因 —— 感情の力 —— について知らないからである。

スピノザ的世界観で、デザインはどんな意味を持ちうるだろうか?

スピノザの思想は、理性や精神に自然から独立した特権的な位置を認めないという点において、きわめて徹底した唯物論であると言える。意図や目的に特別の地位を与えないそうした唯物論的思考の中では、「デザイン」などそもそも意味を持ちえないのだろうか? ぼくはそうは考えない。それどころか、そうした思考の中においてこそ、デザインはより重要な意味を持つようになると思っているのである。

たしかに、何か特定の意図や目的を前提として、それに奉仕する「手段」としてのデザインは、そこでは意味を失うだろう。だが、手段−目的という関係が廃棄されることによって、デザインは新しい意味を獲得するのではないかと、ぼくは考えている。それは、既存の目的のための手段ではないようなデザインという理解である。言い換えるなら、何らかの思考の結果ではなくて、それ自体が思考そのものであるようなデザイン、いわば「圧縮された思考」としてのデザインの概念である。デザインをそうしたものとして理解するということは、翻って言うなら、思考を成り立たせる狭い意味での言葉、言語というものをあまり特別なものと考えすぎないということでもある。むしろ言語的思考とデザインとを、ひとつながりの連続したプロセスとして考えるということである。「デザインとは言語である」といったことは、これまでも比喩的には言われてきたかもしれないが、ぼくはそれを単なる比喩としてではなく、現実として理解している。デザインが言語であるということは、言語活動もまたデザイン的な側面を持つということでもある。

そう考えることで何が変わるのか? と問われても、答えようがない。この世界全体の見え方が変わるだけである。何も変わらないとも言えるし、すべてが変わるとも言える。哲学的思考が何の役に立つのか? という問いに関して言うなら、哲学に多くを期待するのは間違っている。多くではなく、すべてを期待することだけが正しい。

最近、「デザイン・フィクション(Design Fiction)」という言葉を目にすることが多くなった。大手企業が製品/サービス開発に活用したり、MITメディアラボやカーネギーメロン大学で専門の研究グループや教育課程ができるなど、さまざまな方面で注目が高まっている。

このデザイン・フィクションとは、そもそも何のことなのだろうか?

デザイン・フィクションという言葉を生んだSF作家ブルース・スターリングは、それをSF(サイエンス・フィクション)のような物語世界にリアリティを与えるためのプロトタイプ(試作品)として捉えていた。この「スターリング的デザイン・フィクション」は、フィクションの中に制作物として具現化されたデザインのことだ。

一方、製品/サービスのデザインの現場や、HCI(Human-Computer Interaction)のようなデザイン関連の研究分野では、デザインのアイデアに説得力を持たせるための物語世界のことを、デザイン・フィクションと呼ぶことも多い。これは、ストーリーテリングの発展形のようなデザイン手法として役立つフィクションのことであり、「メソッド的デザイン・フィクション」と呼んでもよいだろう。現在、注目を集めているデザイン・フィクションは、この「メソッド的デザイン・フィクション」の方だ。

しかし、デザイン・フィクションはデザイン上の便利な手法というだけではない。オリジナルなスターリングの思想を探ってみれば、それがデザイン本来の自由や可能性を明らかにするものであることが見えてくる。

デザイン・フィクションはどう語られてきたのか

スターリングがデザイン・フィクションという言葉を生み出したのは、2005年の著書『Shaping Things』だったが、海外のデザイン関係者の間でひときわ関心が高まったのは2009年頃である。この年の初めに、スターリング自身が、HCIやインタラクションデザインの専門誌『Interactions』に「Design Fiction」と題したカバーストーリーを寄稿したことが、その引き金となった。

“Interactions” XVI.3 May + June 2009

“Interactions” XVI.3 May + June 2009

彼はそこで、作品の中でデザイン・フィクションを表現することを覚えるにつれて、自分のSFが昔より一段と引き締まったこと、SFは単なるフィクションではなく、ユーザーインターフェースを備えた工芸品であると気付いたことなど、自らの作家経験を通じた興味深いエピソードを語っている。また、紫式部の『源氏物語』と清少納言の『枕草子』のコンテンツとプラットフォームが、大衆小説と読者限定ブログのように異なっていたことを指摘し、それがユーザーエクスペリエンスの違いにつながっていたというユニークな分析もしている。そして、この素晴らしいカバーストーリーの結びとして、デザインもSFも、インターネット以降の時代にふさわしい想像/創造の力をデザイン・フィクションという形で具現化できるはずだと述べたのである。

その年の3月には、Near Future Laboratoryというデザイナー/エンジニア/リサーチャー集団で活動しているジュリアン・ブリーカーが、デザイン・フィクションを広く知らしめるためのエッセイを公開していた。ブリーカーは、デザイン・フィクションが批評的(critical)なものであることを強調しており、その考え方は、当時注目されるようになっていた「クリティカル・デザイン」によく似ていた。

クリティカル・デザインとは、現状に甘んじることなく、批評的な観点からより良いデザインを考えようという価値観や態度のことである。それは理論上、製品化やサービス化を目的としない、純粋に思念的(speculative)なデザインとされていたが、今では多くの企業でビジネスに活用されているのが実情だ。マイクロソフト、Google、Appleといった有名企業でも、クリティカル・デザインの取り組みとして、SF作家を招いて社内研修を実施したり、新しい製品やサービスの開発に役立つ仮想のシナリオを作らせたりしている。それらはまさに、「メソッド的デザイン・フィクション」の実例だ。ブリーカーのエッセイがデザイン・フィクションの批評性を強調し、クリティカル・デザインとのつながりを多くの人に印象づけたことで、その手法としての「メソッド的デザイン・フィクション」が広まった可能性もある。

ここでもう一つ注目したいのは、ブリーカーのエッセイに登場した「物語的プロトタイプ(diegetic prototypes)」という言葉を、スターリングが重要なキーワードとして認めたことだ。彼は、ブリーカーを全面的に支持してはいなかったようだが、翌年のインタビューでその言葉を用いながら、デザイン・フィクションの「定義」を語ったのである。

デザイン・フィクションとは、未来になっても何も変わらないだろうという考えを見直してもらうために活用する、物語的プロトタイプのことだ。今まで思いついた中で、この定義が一番しっくりくる。ここで重要なのは「物語的(diegetic)」という言葉だ。未知のオブジェクトやサービスが生まれる可能性について真剣に考えること、そして、世間一般の事情や政治的トレンドや地政学的な策略よりそっちの方に、みんなの力を集めようとしていることを意味する言葉なんだ。デザイン・フィクションはフィクションの一種じゃない。デザインの一種だ。それは、ストーリーというより、世界を伝えるものなんだよ。ブルース・スターリング

これは「スターリング的デザイン・フィクション」の公式な定義と言えるだろう。では、この「物語的(diegetic)」という耳慣れない形容詞の本質的な意味を、さらに考えていきたい。

デザインにおけるディエゲーシス

スターリングが重要だと語った「物語的(diegetic)」という言葉は、「物語ること」を意味する古代ギリシャ語を源とする「ディエゲーシス(diegesis)」※1という言葉に由来している。

プラトンは『国家』において、「いかに語るべきか」が「何を語るべきか」と同じく重要だと説き、何らかの出来事を語るという点はどんな文学にも共通しているが、その「語り方」には違いがあると論じた。そして、単純な叙述(報告形式)と称するディエゲーシスと、真似/模倣による叙述(劇形式)であるミメーシスとを区別した。語り手が自身の人格を保ったままでストーリーを語るのがディエゲーシスであり、語り手が時には声や身振りも含めて他の誰かに「なりきる」ことでストーリーを表現するのがミメーシスである。つまり、自らの世界を客観的に語ることを貫くディエゲーシスに対し、ミメーシスは「語る」というよりも、いわば他者を演じることを通じて、必ずしも自分自身のものとは限らない、さまざまな世界を「見せる」ことだと言える。

こうして言葉の由来を探ってみると、「物語的プロトタイプ」という用語が、スターリングのお気に召した理由がわかる気がする。ビジネスの現場で主流となっているユーザー中心主義的デザインは、いわばデザイナー自身がユーザーになったつもりで行なう、ミメーシス的デザインと言えるだろう。それに対して、ディエゲーシス的デザインは、ユーザーの立場で主観的にデザインを判断するわけではない。物語世界を作り上げるデザイナーが、そこに存在するさまざまなものに客観的なリアリティを授けようとするのだ。

そのようなディエゲーシス的デザインから生まれる「スターリング的デザイン・フィクション」は、物語世界の外部にある、製品化やサービス化というビジネス上の役割や目的を負うこともない。だから、機能するかどうかさえ問題にならない。ひたすら、物語におけるリアリティと知的セックスアピールを追求することで、イマジネーションとしての世界に人々を惹きこもうとするのである。

その一番わかりやすい例は、映画『2001年宇宙の旅』に登場していた、iPadそっくりなタブレット型デバイスだろう。

A scene where a tablet-style device is portrayed in the film

A scene where a tablet-style device is portrayed in the film

このデバイスは単なる映画の中の小道具であり、当然ながら実際に機能するものではなく、いわゆるモックアップと言えるだろう。これがまさに、その作品の中で本物らしく見える「物語的プロトタイプ」である。それは、この伝説的なSF映画に出てくる数々の舞台装置の一つとして物語世界に見事なリアリティをもたらしている、「スターリング的デザイン・フィクション」なのだ。

クリティカル・デザイン/スペキュラティブ・デザインとの違い

ところで、先に述べたクリティカル・デザインの考え方は、やがてその思弁的(speculative)な側面、つまり製品/サービス化することを目的としないコンセプチュアルなデザインであることが重視されるにつれて、「スペキュラティブ・デザイン」とも呼ばれるようになった。今では、クリティカル・デザインとほぼ同じ意味で、スペキュラティブ・デザインという用語が使われている。2014年に、それをテーマにした『Speculative Everything』という本が出版された際に、スターリングはそのレビューを自身のブログに投稿し、デザイン・フィクションとクリティカル・デザインの区別をはっきりさせておきたいと述べた。

彼いわく、この本のタイトルのように「あらゆるものをスペキュラティブに」デザインするという考え方は、抽象的な理想論のようなものにとどまっていて、具体的にデザインされた制作物という成果はまだ少ないし、そう簡単に増えそうもない。つまりクリティカル・デザイン/スペキュラティブ・デザインは、制作物を生み出すことよりも、デザインの理念やプロセスを見せることに偏っていて、物語的プロトタイプという制作物にこだわる「スターリング的デザイン・フィクション」とは、大きな違いがある。スターリングは、その違いを主張したかったのだろう。

そこで私が連想したのが、フランスの哲学者エリー・デューリングの「プロトタイプ理論」である。デューリングが論じる芸術的プロトタイプには、「作品」よりも「実践」に価値を見出そうとする現代美術において、いま一度「作品」の存在を見直そうとする意志が込められている。デューリングが考える「作品」は、デザイン・フィクションにおいてスターリングが重視する、具現化された制作物に通じていると思えるのだ。

そこで、『現代思想』に掲載されたデューリングの論文と、その訳者である武田宙也氏の記事を踏まえながら、プロトタイプ理論とデザイン・フィクションの関係を見ていきたい。

プロトタイプ理論とのつながり

現代美術には、大きく2つの理念を見出すことができる。1つは、芸術における「作品」の定義を広げること。もう1つは、作品と共に、あるいは作品そのものよりも、芸術活動としての「実践」に重きをおくことだ。

しかし、芸術は元々、理念というものを必須としていない。偉大な画家や彫刻家、音楽家といった古典的な芸術家が、ひたすら正確さや厳密さを追求し、あるいは無心に創作意欲を発揮することで生み出す作品は「直観的」なものであり、「理念的」でなくとも成立してきた。むしろ、理念とは無縁なものこそ、純粋な芸術のように思われていただろう。芸術は理性ではなく感性から生まれるものだという暗黙の了解が、そこに根深く潜んでいたように思う。

しかし現代になって、いわゆるコンセプチュアル・アートのように「概念的」な芸術が登場するという、大きな転換が起きた。それら新時代の芸術は、「作品」と「実践」に関わる2つの理念を、さまざまなアプローチで追求してきたことになる。

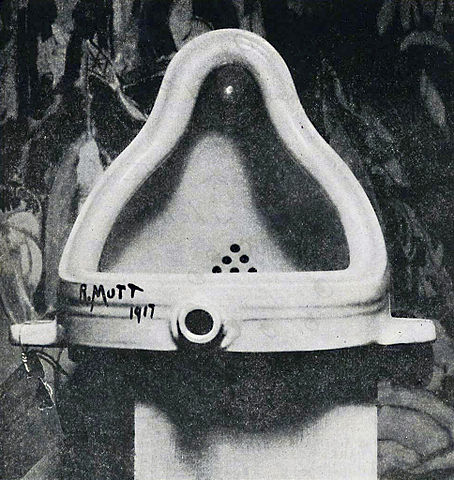

コンセプチュアル・アートの世界に多大な影響を与えたマルセル・デュシャンは、大量生産時代のありふれた既製品を展示物とする、「レディ・メイド」と称した一連の作品を作り続けた。中でも有名なのは、男性用小便器を逆さに置いて別人の署名をしただけの「泉」という作品だ。

“Fountain” by R. Mutt (1917), Photograph by Alfred Stieglitz

“Fountain” by R. Mutt (1917), Photograph by Alfred Stieglitz

「泉」は、先に述べた現代美術の2つの理念について、鑑賞者にあらためて考えさせる作品だった。ありふれた便器もアートになるのだと感じさせることは、「作品」の概念の拡張である。自分でゼロから作品を作るのが芸術家だという常識を覆して、芸術的な感銘を与えることは、「実践」の概念の拡張である。

デュシャンはいくつもの「レディ・メイド」を通じて、芸術における「作品」と「実践」のあり方を脱構築してみせた。そのようなものが、「理念的でありながらも抽象的ではない」芸術的形態、とデューリングが定義する「プロトタイプ」である。それはいわば、「作品」というオブジェと「実践」というプロジェクトの中間にある存在だ。それ自体は最終形として完成された作品ではないのだが、コンセプトやプロセスだけを見せる作品とも違って、それがどのように実体化されうるのかを常に具体的に提示する。つまりプロトタイプとは、来たるべき作品を予期させる試作品なのであり、デューリングはそれを、雛形(マケット)※2のようなものと表現している。

現代美術が新たな価値を見出してきたのは、オブジェとしての「作品」よりも、その創作のプロセスである「実践」のほうだったように思う。これまで「作品」と思われていたものの価値は薄まり、「実践」の過程を見せるパフォーマンスアートや、鑑賞者自身が「実践」に加わる参加型アートといった新たな形態の「作品」が次々に生まれてきた。いわば、「実践」が「作品」になるという「プロセスの作品化」が、芸術として認められるようになったのである。

しかし、伝統的なオブジェの形をとる「作品」の芸術性も、時代の流れによって失われることはないはずだ。デューリングは、「作品」から「実践」へと傾きすぎた現代美術の流れを引き戻すように、その両者の中間にあるプロトタイプという新たな芸術的価値を見出した。彼の試みは、デザインの理念やプロセスを説くことに注目が集まりがちな昨今において、デザインが具現化する制作物としてのデザイン・フィクションにこだわるスターリングの歩みと、私の中でつながっている。

デッドメディアというレトロタイプ

さらにデューリングは2014年の著書で、「レトロタイプ」という新たな概念を提起した。これは、「逆転されたプロトタイプ」あるいは「プロトタイプの裏面」と言えそうなものだった。先のデューリングの論文が掲載された『現代思想』で、訳者の武田氏はこう説明している。

……プロトタイプが来たるべき作品のための雛形(マケット)であるとすれば、レトロタイプとは、切り取られた記憶(実現されなかったものとしての「未来という/に関する記憶」)の雛形であり、さらには、この記憶を別様に展開させるための雛形であるのだ。彼自身の言葉を用いるなら、それは、「ある種の過去の未来を歴史的展開の別のラインへと振り向けることによって、それに息を吹き返させる」ために要請される。武田宙也「エリー・デューリング『プロトタイプ』訳者解題」

デューリングが2014年に東京で行なった講演のレポートを読むと、ポップカルチャーに見られるレトロフューチャー趣味が、そのレトロタイプを生み出す力になるように感じられる。

世間一般のファッション的なレトロフューチャー趣味は、現在から過去を懐かしむノスタルジアや、古さそのものに憧れるアンティーク/ヴィンテージ嗜好のあらわれと言えるだろう。しかしデューリングは、そこに別の意味を読み取る。現在から過去を振り返るのではなく、過去から「あり得たかもしれない未来」へと目を向ける潜在的な物語世界の想像力が、レトロフューチャー趣味を生み出している、ということだ。そのような想像力が、何らかのプロットやガジェットへと形態化したものがレトロタイプである、と私は考えている。

このレトロタイプは、デューリングとスターリングの間にあるもうひとつのつながりを連想させた。それは、デザイン・フィクション以前のスターリングが熱心に収集していた「デッドメディア」である。

20世紀は、ニューメディアの大量発生の時代だった。スターリングは、新たなメディアが次から次へと生まれること自体は悪くないが、様々な理由で失敗や消滅の憂き目に遭った今は亡きメディアを知ることが、未来のメディアを作るために必要だと考えた。そして1995年に、そのようなデッドメディアの情報を収集してカタログ化するための「デッドメディア・プロジェクト」を立ち上げたのだ。

スターリングは、デッドメディアを古生物学者のように探ることが大切だと考えた。現存している生物を対象とする生物学で知ることができるのは、現在の生態系の有り様だけだ。しかし、今はもういない生物を扱う古生物学では、さまざまな時代に生きていた生物を知ることで歴史の流れを意識し、その進化や系統についても学ぶことができる。それと同じように、デッドメディアを知れば知るほど、私たちはこれまでの技術の進化と、それが生み出したさまざまなメディアの成り立ちをより深く理解できるようになる※3。

そして、あるデッドメディアがなぜ滅んだのかを考えることは、それが生き残ったかもしれない「あり得た未来」を想像するきっかけとなる。そのときデッドメディアは、「ある種の過去の未来を歴史的展開の別のラインへと振り向けることによって、それに息を吹き返させる」レトロタイプと、まさに同じ役割を担っていることになるだろう。

デッドメディア・プロジェクトにも影響を与えた、コミュニケーション論研究者キャロリン・マーヴィンの1988年の著書『古いメディアが新しかった時 — 19世紀末社会と電気テクノロジー』には、後のデザイン・フィクションを想起させるこんな記述がある。

社会の想像力が構築し、またそれに反応していく諸装置は、実際に存在する場合ももちろんあるが、まったくの想像上のものである場合も同じくらいしばしばある。そのうち多くのものは、今もなお実現されず幻想のままだ。…… 新しいメディアとは、コミュニケーションの場の聴覚的、視覚的、運動感覚的なすべての詳細を、トマス・エジソンの言葉を借りるならば「まるで本物のように転写」するものであった。…… このような技術的達成は、しばしば非常に細部にわたって思い描かれていた。キャロリン・マーヴィン『古いメディアが新しかった時 — 19世紀末社会と電気テクノロジー』

今思えば、デッドメディア・プロジェクトは、情報を収集して知識を蓄積するという、インプット主体の試みだった。このプロジェクトは2001年に終了したが、その貴重なインプットを経た後にデザイン・フィクションの思想に至ったスターリングは、SF作家として自らデザインする作品の中で何かを生み出すというアウトプット活動にも、新たな意欲をかき立てられるようになったのではないだろうか。

先のマーヴィンの著書は、まさにデッドメディアを想い起させる、こんな言葉で締めくくられている。

変化と変化についての思考は相互作用的な出来事であり、それは古い思考を新しい思考との接触によって再検討させることになる …… 過去は未来において真に生き残るのである。おそらく、ちょうどわれわれの先祖が、彼らが夢見た未来が実際はどうなったかを知って驚くであろうのと同じくらいに、過去はわれわれを驚かせるのである。キャロリン・マーヴィン『古いメディアが新しかった時 — 19世紀末社会と電気テクノロジー』

現在の世界に生き残っているメディアの陰には、もっと数多くのデッドメディアがあったことになる。それらを知ることは、遥か昔から紡がれてきたメディアのデザインの歴史と進化を知ることであり、過去についての驚きを、未来に活かすことへとつながっていく。

そして、多種多様な驚きを秘めたデッドメディアはレトロタイプとして、いつかどこかで誰かが想像した「あり得る未来」を私たちに見せてくれる。スターリングが時代を超えて大切にしてきたのは、そのように未来を自由に想像する力であり、デザイン・フィクションとは、その想像力が形となって現われたものなのだ。

文学とゲームの文体

文体派。名前はあるが、理論はまだない。あるのは思想と実践だけである。だからこの話は、僕が始めた「文体派」の思想と、そこに至るまでの実践の軌跡が中心になる※1。

夏目漱石の『文学論』にある亀井俊介氏※2の解説を読んでいると、漱石が作ったゲームで遊んでみたい、そう思わずにはいられなかった。漱石はさまざまな文学を文体的特徴として操作できるという考え、作者+読者=文学という公式も考えた。これらはどちらもゲーム的だし、文学を研究した後で小説を書き始めたという逸話からも、彼のゲームデザインの才が感じられる。

現代では、ゲーム作家の山本貴光氏が書いた『文体の科学』に注目している。様々な作家がいて、様々な文体のあるゲームが、図書館のようにたくさん並んでいてほしい。文体に「派」がついたのは、そんなゲームを作りたいだけでなく、僕自身もたくさん遊びたいからだ。

しかし文体という言葉は、本来文学で使われる言葉であり、ゲームに文体があるのかという疑問も浮かぶ。これはまだ「わからない」ものとして置いておきたい。

今のところ「文体派」の定義は、〈文体をゲーム画面に持ち込む実験〉と考えている。プレイヤーとしては、成果より過程を愛するような人びとを想定している。

話ついでに、「あぺぽぺ」と「手帖と手帳」という、2つのキーワードを先に伝えておきたい。これらは偏った使い方で登場する言葉たちだ。

ゲームにおける言葉の可能性

言葉が主体になったゲームは、コンピュータの黎明期に発展した。しかしその後、グラフィックスの処理速度が向上して、ゲームは映画的な表現に置き換えられていった。現在は、絵と音のあるノベルゲームというジャンルが確立されている。

しかし未だに、ゲームと言葉に注目した試みは、まだ出尽くしていないのではないか。ゲームならではの言葉の取り扱い方、組み立て方、すなわちゲームの文体があるのではないか、と期待もある。しかも、スマートフォンという、ファミコンなどとは比べ物にならないほどの性能と、文字をきれいに表示するディスプレイを持ったデバイスが普及した。〈文体をゲーム画面に持ち込む実験〉に挑戦するのは、今がちょうどいいタイミングなのではないか。

かつて漱石先生が、一つ前の時代のスタイルで文学を創作したように、ゲームにおける言葉の可能性に目を向けてみたい。それが「文体派」の思想である。

わからないから始まる

あれこれ、考えなくちゃいけない。

でも、うまく考えられない。

だいたい、考えることって、何をすることなんだろう。

よくわからない。考えることを考える。野矢茂樹『はじめて考えるときのように —「わかる」ための哲学的道案内』

「文体派」なる言葉で、考えていることの多くがまとめられるかもしれないと思ったのは、ごく最近のことだ。それまで多くの「わからない」があり、今も「わからない」は宇宙のように増え続けている。一つの「わかる」がたくさんの「わからない」を連れてくる。

ゲーム会社の業務でプログラミングが上達するにつれ、僕はどんなゲームを作ったら良いかわからなくなっていた。物語のあるゲームを作ってみたい。しかし僕の頭の中にある物語は、僕以外の誰にも「わからない」。そもそも本当にそんな物語があるのかさえ怪しくなってくる。そんな「わからない」がわからない時期に出会った『思考の手帖』という本が、文体との出会いであった。

手帖にセーブされる文体

僕がこの手帖で行っていることは、学者のように専門分野の知識を蓄積してゆくことではなくて、世界について、世界からじかに知識を得るための能力を涵養すること、まるでまだ科学や芸術が未分化で未発達だったころの呪医や術師や錬金術師のように、原始的で始原的なかたちで科学や学問や研究や哲学や文学を、すべて自前の努力で、自分流にやり直してみることだった。東宏治『思考の手帖 — ぼくの方法の始まりとしての手帖』

この本を読んでから、「手帳」と「手帖」を分けて書くようになった。多くの人にとっての「手帳」は、スケジュールや日記を書くものだということは、他人の「手帳」を集め始めてから知った。それらは思考を書き留めるための「手帖」ではなかった。

東宏治氏はこの本の冒頭で、「手帖」の文体は断章であると説明している。それは急に思い浮かんだ思考の一瞬の閃光のようなもので、記録しないと二度と思いつかないかもしれない言葉。僕も真似をして、「わからない」ものを「わからない」まま、「手帖」に書くようになった。そうやって「わからない」ことと親しくなれた。

「手帖」に書くという実践は、過去に興味を持っていたことを再発見してくれた。『ドラゴンクエスト』シリーズの町の人々との会話と数値の美しさ、『リンダキューブ』のゲームメカニズム、『シルバー事件』の根幹システムであるFILM WINDOWのビジュアル、『街』の人間と物語の構造。こういったものが、「手帖」にセーブ(記録)されていった。

中でも、小学生と中学生の間に遊んだ『サンサーラ・ナーガ』は、一通り遊び終えた後も、しばしばゲーム世界の町へと足を運ばせる魅力があった※3。毎回決まった会話文しか表示されないにも関わらず。「あなたとは むかし どこかで あったような きがするわ」という町の人の台詞に、おそらく情緒のようなものを感じ取っていたのだろう。そんなときは、モニターにゲームの台詞が表示された状態でしばらくプレイを止めて、じっと浸っていた。

驚くべきことに、「手帖」に書きとめるまでは、こんな風に「わからない」けど好きなものを、ほとんど言語化していなかったのだ。

あぺぽぺという挑戦と挫折

昔、ある国の王様が奇病に襲われた。祈祷師が呼ばれ、お告げを得た。

「アペポペだ。アペポペしかない」

これがお告げだった。

だけど、その祈祷師も含め、だれも「アペポペ」が何なのか知らなかった。そこで学者が呼ばれ、「アペポペを探し出せ」と命じられた。学者は言った。

「畏れながら、『アペポペ』とは何でございましょう」

大臣は言った。

「だからそれを調べろと言っておるのだ。うつけ者め!」野矢茂樹『はじめて考えるときのように —「わかる」ための哲学的道案内』

「わからない」ものに引き寄せられてしまう僕は、「あぺぽぺ」という言葉に興味を持った。「わからない」がゆえに、すべてを受け入れてくれそうに見えた。

そこで僕はJIS漢字コードの文字から2000字ほどを選び、「崖」「視」「避」「寂」「芋」といった文字からなる世界と、「僕」「骨」といった文字からなるプレイヤーが登場するゲームを作り始めた。構想は難航したが、概念にまみれた世界を作り出せば、そこに「あぺぽぺ」を発見できるかもしれないと考えた。

「あぺぽぺ」に登場する文字たち。左から「骨」「寂」「芋」。細胞のような小さな画像をスタンプのように押して、文字の形を表現している。

「あぺぽぺ」に登場する文字たち。左から「骨」「寂」「芋」。細胞のような小さな画像をスタンプのように押して、文字の形を表現している。

しかしこの制作は大失敗に終わった※4。先ほどの文字を登場させるなら、「僕」が「崖」を「視」て「避」けたり「寂」しくなったりするシーンが考えられる。そこに「骨」や「芋」はどう関わっていけばいいのか。そもそも「概」や「れ」は一体どこから作ればいいのか。そして行き詰まった。1文字に圧倒され、1文字すらまともにプログラミングできていなかったのだ。

持続可能な思想と実践のサイクル

「あぺぽぺ」での挫折は変節点になった。そこから1年以上は良い成果も失敗もなかったが、次の物語は動き始めていた。それを体感したのは、新しい仕事を受けたときだった※5。

その仕事はe-Sports Groundで、スポーツマンシップを体現するハードウェアは、いずれオリンピックの競技になるというメッセージを掲げていた。そのメッセージを元にコンセプトを練りながらアプリを作る仕事は、思想と実践が並行しており、これまでの自分にないプロセスだった。このバランスを個人制作に持ち帰り、処女作の短編ゲームを1ヶ月ほどで作った。続けざまに中編ゲームも発表できた。

現在僕は、仕事と個人制作をおおよそ半年毎に入れ替えるサイクルで、できるだけ毎日が新鮮になるように心がけている。自分にとってほどよいバランスを探るのも、実践であり思想のひとつだ。生活と不可分であるため、周囲の大切な人たちに納得してもらうことは必要だし、いくつかのことを諦めなければならないだろう。これからも、挫折の一つや二つはするに決まっている。

自分の軌跡を振り返ってみると、挑戦と挫折、そこからの回復によって、何かをつかむための握力のようなものを得てきたことがわかる。「文体派」のような「わからなさ」を持ったプロジェクトに向き合う気持ちになれたのは、これらの成果を得て、自分の思想と実践を手に入れた感覚があったからだ。

その後、軽い気持ちで始めた「手帳収集プロジェクト」は、コンセプトが深みと広がりを見せ、「手帳展」を開催するところまでこぎつけた。

手帳展という体験

他人が書き記した手帳や日記を集める「手帳収集プロジェクト」は、「他人のプライベートな手帳を読んでみたくないか?」という 、「今までにない快感のフレーズ」を備えていた。そしてこれは、僕の思想と実践における、ひとつの物差しになった。

いつも僕は、普段ゲームをしない人にも遊んでほしいと願って、ゲームを制作してきた。しかし現実にはなかなか難しい。しかもゲームは、作るのに時間がかかる。

それに対して、「手帳展」は何もない状態から出発したにも関わらず、半年もしないうちに普段会えないような人たちに届けることができた。こんなに簡単に届くものなのかと困惑さえした。

その体験の後、僕は少なくとも次の2つの条件が揃ってから、プロジェクトに向かうようになった。ひとつは、自分の心からの興味にもとづいてコンセプトを練ること。もうひとつは、「最初に人を選び、その後に目標を選ぶ」※6ことだ。

以前からアーティストの人たちと交流するようにしてきた僕は、「文体派」でも、ゲーム経験のないフリーライブラリアンで詩人の友人に声をかけた。どんな人とパーティを組めるかは、どんな実践になるかの指標となる。

ゲームの文体という情緒

このような軌跡をたどって、僕は「文体派」にたどり着いた。手帖と手帳についてたくさん説明したのは、どちらも「文体派」のコンセプトに深く関わってくるからだ。

「手帳収集プロジェクト」は、他人のプライベートな文体を集めることにつながり、自分で手帖を書く行為は、自身の文体の獲得に向かわせることになった。これらをどのようにゲームに持ち込めば良いのだろうか。ひとつのヒントは山本貴光氏が示してくれた。

そしてなによりも、文体を適切に捉えるには、書物や文章を構成する個々の要素だけでなく、そうした要素が組み合わさることで生じる効果に眼を向ける必要があります。個々の要素には備わっていない性質が、それら要素の組み合わせから生じる現象を、複雑系の科学では「創発(emergence)」という言葉で表します。山本貴光『文体の科学』

文体にこのような性質があるならば、ゲーム制作という実践を通してゲームの文体を作る、構成論的アプローチ※7で迫ってみるのが良さそうだ。

「文学」とは、かならずしも文字で書かれたもの、文字化されたものだけではありません。詩や小説や物語などの文学作品はもとより、マンガ、アニメ、絵画、映画、映像、地図、広告(CM)、あらゆる説明書、その場の雰囲気、人の顔色など、読み解くことのできるものは、山ほどあるのです※8。佐藤裕子『主人公はいない — 文学ってなんだろう』

文学にこのような拡張ができるならば、文体にも同様の可能性があると考えてみたくなる。付け加えると、音楽、映画、アニメやスポーツ・ゲームのような時間的芸術よりも、本、漫画や反射神経を必要としない非時間的ゲームの方が、文体を楽しむのに向いているはずだ。

夏目漱石は『文学論』で(F+f)という公式を語っていた。大まかに説明すると、何か(ファクター)を認識して、情緒(フィーリング)が発生すれば文学であるという。これならゲームを文学と同じ目線で考えても、大げさではないし高尚でもない。

絵、音、シナリオ、プログラミングなど、あらゆるゲームの部品をつかってできたものにプレイヤーが情緒を感じたならば、そこに立ち現れているのはゲームの文体かもしれない。そうなれば、これまでゲームに縁のなかった人に、情緒ある新しいゲームが届けられる。「文体派」はそんなゲームを目指す冒険である※9。

働くということは唯意志するということではない、物を作ることである。我々が物を作る。物は我々によって作られたものでありながら、我々から独立したものであり逆に我々を作る。しかのみならず、我々の作為そのものが物の世界から起る。西田幾多郎『絶対矛盾的自己同一』

デザインの獲得

イギリスの有名な童話に「3びきのくま」というのがある。ゴルディロックスという女の子が森で一軒の家を見つける。中に入ると誰もいないが、テーブルに3つのスープがある。1つめは熱すぎ、2つめは冷たすぎ、3つめがちょうどよかったので、それを飲んでしまう。同じように椅子やベッドも3つずつあり、そのうちの1つがちょうどよい。最後にクマの家族が帰ってきて、驚いた女の子は慌てて逃げ帰る。

この話が元になって、物事が多すぎず少なすぎずちょうどよい具合である範囲のことを、ゴルディロックスゾーン※1という。

宇宙はその一般的な傾向として、エントロピーの法則に従い、秩序から無秩序へ、構造から無構造に向かう。熱湯の入ったコップに氷を入れれば、やがて氷は溶けて全体が均一のぬるま湯になる。コップにぬるま湯を入れておいても、自然に熱湯と氷に分離するということはない。これは自明のことに思われるが、しかし、我々の身の回りを見渡せば、逆のことが起こっているのに気づく。無秩序であったところに秩序がもたらされ、無構造であったものが構造を持つようになる。その最たるものが我々自身の存在だ。混沌としていた宇宙に星が生まれ、生物が誕生し、人は文化を持ち、こうして様々な構造物を創造しつづけている。

エントロピーの法則に反するようなこういった現象は、デビッド・クリスチャンによれば、ゴルディロックス条件が満たされる時に起こるのだという。

例えば地球に生物が現れたのは、恒星から近すぎず遠すぎず適度な量のエネルギーがあったこと、適度に多様な化学元素と化学反応があったこと、適度な水があったこと、そういったゴルディロックス条件が満たされたからなのである。このように、環境的な変数がある閾値を超えることで、世界には段階的に秩序がもたらされ、構造化されていく。やがて人は言語という道具を使って試行錯誤の熱効率を飛躍的に高めることに成功し、自らの手で意図的に秩序を作り出す行為、すなわちデザインを獲得したのである。

ソフトウェアデザイン

デザインには様々な分野があって、古くから衣食住に関するあらゆるものが創意工夫されてきた。特に建築や都市といった複合的な構造体は、権力者にとって常に大きなデザイン課題として関心の的になってきただろう。

一方、ソフトウェアデザインというのは近年現れた新しいデザイン分野である。

コンピュータの性質を端的に言えば、0と1という論理値で情報を流通させることだ。これは世の中の混沌を代理するにはいささか乱暴なアイデアだったが、技術の進歩が我々の限られた認知能力に対して十分なイリュージョンを与えることができるということは、実生活の中ですでに証明されてしまった。

コンピュータにプログラミングされた論理の産物が、物理空間に根ざした我々の社会を動かしはじめた。そこにソフトウェアデザインという分野が成立したのである。

0と1で世界を代理するというアイデアは、かつての自然言語の獲得に匹敵するインパクトを持っているように思う。情報環境でも生じた、この「閾値超え」によって、我々は更に自由にエントロピーを減少させることができるようになる。

パラダイムシフト

ソフトウェアデザインに秩序をもたらす初期の試みは、高級プログラミング言語とコマンドラインインターフェースだった。これは英語という自然言語をベースにした表現を入出力に用いるというもので、つまりコンピュータを「計算者」として擬人化するのに際して、我々が最も親しんでいる記号を流用したのである。

自然言語は十分な複雑性をもっていたので多様な論理の展開を表すのに十分だったが、自然言語というものが基本的に持っている通時性に縛られていたために、同期的で断続的な対話しかできなかった。例えば、複数のパラメーターが同時に変化していく様子をゲシュタルト的に示すには次元が不足していた。

我々は自然言語を用いて通時的にコミュニケーションをとるが、我々が言葉を覚える前から住んでいるのは共時的な空間なのだ。我々は決して小説のようには世界を認知していない。意識は線形に進むのではなく、絵画のように全体的に一度に存在している。

そこで、ソフトウェアに共時性をもたらすために起きたパラダイムシフトが、オブジェクト指向プログラミングとGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)の登場だった。

人と道具

Smalltalkのオブジェクト指向性は非常に示唆的であった。オブジェクト指向とは、オブジェクト自身が自分が何をできるのか知っているという意味である。抽象的なシンボルの場では、それは、最初にオブジェクト名を記述(するかあるいは持ってきたり)してそしてそれに何をするかを指示するメッセージを付ける。具体的なユーザーインターフェースの場では、それは最初にオブジェクトを選択することを意味している。それから何がしたいのかをメニューによって提示する。どちらの場合でも、オブジェクトが先であり、やりたいことがその次となっている。これは具体的なものと抽象的なものとを高い次元で統合している。アラン・ケイ「ユーザーインターフェース 個人的見解」

オブジェクト指向のコンセプトでは、観念的な仕事空間の中にまずいくつかの物を作る。物たちにはあらかじめそれぞれの役割に応じた性質が静的に与えられている。その物たちにメッセージという刺激を与えると、物たちはそれぞれに反応する。その反応を利用して仕事をするというものだ。

これは例えば、石を削ってその鋭利を利用して材料を切るとか、火をおこしてその熱を利用し材料を焼くといった行為と似ている。そのための入出力としては、身体動作と視覚言語を用いることが適している。

椅子やハンマーといったプリミティブな道具ではそのもの全体が利用者との接点になるが、構造が複雑になり内部の機構と外装が分離して、操作部が独立して設計されるようになると、そこにユーザーインターフェースという概念が出現する。抽象物を成分とするソフトウェアにおいては、その働きと我々のファジーな認知を仲介するものとして、ユーザーインターフェースの役割が特に重要になる。

コンピュータを使えば人の五感に向けたフィードバックを動的に作り出すことができるので、ユーザーインターフェースの独立性は一層増す。道具の内部機構に対してユーザーインターフェースが独立するということは、意味空間を自由に作れるということである。

道具を作るということは、単に今やっていることを省力化することではないだろう。利用者にとっての世界の捉え方やコミュニケーションの意味を変えるということだ。その意味でユーザー要求の特定はデザインのゴールではなく、きっかけにすぎない。

人と道具は影響し合い、互いの要求を進化させてきた。優れたデザインは、ユーザー自身の価値観や行動を変え、要求を次のステージに導く。例えば自転車に乗れば人は歩くよりも楽に遠くへ行くことができるが、それは単に量的な変化ではない。自分とそれを取り巻く世界との関係について、新しい視点を与えてくれる。車輪やチェーンといったテクノロジーが実現する量的な変化は、自転車という全体的な構造によって我々に質的な変化をもたらす。デザインによってゴルディロックス条件が満たされ、エントロピーが減少する瞬間である。

ソフトウェアデザインが持つポテンシャルは、低レベルのインターフェースから高レベルのインタフェースまでを、物理的な制約をほとんど受けずに、次々と新しく発明できるところにある。しかしその無制約が、ソフトウェアデザインを難しくもしている。

オブジェクト指向によってソフトウェアが世界を代理できることは分かったが、新しい世界をゼロから創造するためにはモデルとなる手がかりが必要だ。そこで採用されたのが、デスクトップメタファである。デスクトップという箱庭に意味空間のスコープを限定することで、GUIはエントロピーの増大を食い止めることに成功した。そしてその世界における活動原則として「Object → Command」のシンタックスが定められたのである。

GUIをGUIたらしめているのは、グラフィックで情報を表現することよりも、むしろこの操作のシンタックスにある。まず対象物を選択し、次に命令を選択する。対象物を選択するには、先にそれらが選択肢としてユーザーに提示されていなければならない。また対象物は自身の状態を常に目に見えるようにしておくことが理想なので、結果的に、自律的に振る舞うオブジェクトはイコン※2としてスクリーンの空間に配置されることになる。我々は視覚的な記号を扱うのに長けているので、GUIの箱庭性は心地よさや楽しさを生み出す。

こうしてデスクトップメタファとその応用は、GUIの基本様式となった。しかし箱庭の問題は、その表現力がスクリーンの物理的な大きさに比例してしまうところにある。

デバイスが多様化して小さなスクリーンが増えると、狭い空間で我々は身動きがとれなくなってしまう。情報量は増える一方であるのに、一度に表示できる記号の量を減らさなければならないとなると、記号が表す意味をハイコンテクストにしていくしかない。スマートフォンにおける幾何学的なフラットデザインや、スマートウォッチにおけるパズル的なマイクロアニメーションは、GUIのハイコンテクスト化を意味している。

いずれにしても、ソフトウェアデザインが抽象的なビットと具象的な現実世界を橋渡しするためには、いくつかのゴルディロックス条件を満たさなければならない。私はソフトウェアにおけるゴルディロックス条件として、大きく次の3つがあると考えている。

条件1:イリュージョンを与えるのに十分なプロセッサスピードと記憶容量

コンピュータの意義は、そのスピードと容量によって、イリュージョンを作り出すところにある。

例えば「1+1」といった計算について、人間が0.1秒で答を出し、コンピュータが0.0001秒で答を出したとしても、我々の認知の限界を考えれば、実質的にそれほどの違いはない。しかしこのような計算を1000回行った場合、人間では100秒かかるところをコンピュータが0.1秒で答を出すのだとすれば、そこには質的な違いがある。つまりAという仕事とBという仕事の間に1000倍の処理量の違いがあったとしても、それが0.1秒ほどで済んでしまうのなら、我々にはほとんど同じように見える。

このことは、ソフトウェアのユーザーインターフェースが持つ圧倒的な自由度につながっている。新しい世界観を構築する上で、計算処理の量にかかわらず、ユーザーにとってその世界がどうあるべきかという視点のみから構造を決められるということだ。例えばPhotoshopで線を描く時、鉛筆ツールを使うのとブラシツールを使うのとではおそらく1000倍ぐらい計算量に違いがある。しかしそれらをツールパレット上で並列に扱うことで、ユーザーはデジタルフォトを自由にレタッチできるというイリュージョンを見ることになる。

記憶容量についても同様だろう。例えばインターネットにつながっているサーバーは有限個だろうが、その数が十分に大きいため、実質的に情報は無限にあるように思われる。個人が持つ記憶媒体についてもやがて容量が増加すれば、一生のうちに知覚するあらゆる情報をデータ化して蓄積しても余るようになる。それらを再生共有できるようになれば、我々がこれまで抱いてきた自己意識や歴史観には質的な変化がもたらされるはずだ。

条件2:学習が容易な入出力のイディオム

ソフトウェアのユーザーインターフェースは、全体がイディオムで構成されている。画面という概念、対話型の操作、ボタンのように見える矩形など、すべては慣用的に解釈されるイディオムである。

記号がハイコンテクスト化するということは、表現がイディオマティック(慣用的)になるということだが、慣用表現を用いるためにはまず、それを構成する要素の本来の意味が周知になっていなければならない。

例えば、デスクトップGUIの基本的な操作イディオムは、画面上に見えているオブジェクトをクリックして選択することだった。これはマウスの物理的なボタンを指で押すという身体動作によって行う。つまり関心の対象物に対して指で圧力をかけてみるという、我々の生活上の基本的な対話姿勢をベースにしている。その他にも、ものを掴んで移動するという動作によってオブジェクトのドラッグ&ドロップを行うなど、手を使った物への働きかけとそれに対する視覚的なフィードバックによって、インタラクションが成立するようになっている。

昨今のマルチタッチスクリーンでは、スクリーン上で指をスワイプさせることによりビューを遷移したりスクロールさせたりする操作イディオムがあるが、これらは、GUIの箱庭において、スクリーンに入りきらない情報の表示面はそれをずらすことで閲覧領域を移動できるというメンタルモデルを、ユーザーがすでに持っていることで自然に学習できる。

このようにデジタルネイティブなイディオムが発展すると、ソフトウェアの表現力は高まっていく。逆に言えば、ユーザーインターフェースのイディオムを検討せずに機能要件を定義するのはナンセンスである。人はユーザーインターフェースを通じてシステムの意味空間を把握するのだから、学習可能なイディオムとして構成できないのなら、どんなアイデアも道具としての意味を成さない。意味のある道具を作りたければ、むしろイディオムに合うように要件の方を変更する必要がある。

条件3:それらを扱うのに適したプログラミングモデル

GUIの共時的な空間世界を組み上げるために、オブジェクト指向プログラミングが生まれた。オブジェクト指向のプログラミングモデルにおいて、それぞれのオブジェクトは自律的な存在だが、それらにイベントループというテンションがかかることで、協調して動くようになる。

オブジェクト同士の関係は、石造りのアーチ橋に似ている。この橋の構造は、輪石と呼ばれる扇型の石をアーチ状に積み上げて作られる。両端から順に重ねていき、それらが出会う頂上のひとつを最後にはめ込むと、橋自体の重さと荷重による圧縮応力で支柱がなくても立っていられるようになる。

もし石造りのアーチ橋を無重力空間に持っていけば、バラバラになってしまうだろう。地上では重力がそれを防ぎ、エントロピーの増大を抑制しているのだ。

ソフトウェアにおいても、オブジェクト同士の協調を純粋にして、プログラムの耐久性を高めようとするほど、各オブジェクトの形態は一定のパターンを持つようになる。またそれらを設計する時には、役割を分担する一連のオブジェクトが同時に存在していて、同時にテンションがかかっている状況を前提にしなければならない。

GUIの共時性はイベント駆動であることによって実現される。スクリーン上の要素はそれぞれが独立してユーザーからの操作を待っているが、これは裏でイベントループが回っていて処理のきっかけを見張っているのである。イベントループはGUIの世界で常に作用している重力のようなものだ。

一連のオブジェクトがひとたびイベントループの循環に入ると、あとは自分たちで勝手に結合してメッセージを送り合い、協調して動く。プログラムの品質としてオブジェクトは互いに疎結合であるべきだが、それがソフトウェアデザインとしてユーザーの中に意味空間を形成する時、イリュージョンは一気に生まれるのである。まるで最後の要石をはめ込む瞬間のように。

新しいプログラミングモデルは繰り返し試されているであろうが、単に量的な課題を解決するためであればパラダイムシフトは起きない。GUI がもっとハイコンテクストになり、これまでになかったイリュージョンとイディオムが模索されることで、質的な変化をもたらす新しいプログラミングモデルが生まれるだろう。

これから

ソフトウェアデザインという分野は、世間でまだそれほど特別なものと思われていないだろうが、これはデザインの中でも特に高次なものと位置づけることができるだろう。ハードウェアのデザインにおいては、それを構成する要素の物理的な性質によってアイデアが保持されるのであって、例えば耐久性や操作性といった品質は、人の身体も含めて、物理的制約の上で担保される。しかしソフトウェアのデザインにおいては、すべてが論理的な制約の上で構築されている。エントロピーの増大を食い止め、そこに秩序をもたらす力は、我々の観念のみである。

確かにソフトウェアの有用性を評価する上で人の認知特性を無視することはできないが、我々の観念は、運動能力などとくらべて遥かに容易に新しいモデルへ移行できる。ソフトウェアによって将来、この物理世界とは全く違う価値観からの精神活動が営まれるであろうことは想像に難くない。それはおそらく我々の生活に、ある名状し難い、質的な変化をもたらすはずだ。ワイルドは「自然は芸術を模倣する」と言ったが、やがておとずれる時代では、「精神はソフトウェアを模倣する」のである。

第0日

「夢」はどこにあるのだろうか?

睡眠中の体験とも物語ともつかないイメージたち、醒めて描く将来への希望。この2つが大抵どの言語でも同じ1つの言葉で表されてしまう。

dream träumen rêve sueño حلم 꿈 夢 ゆめ

「夢物語」のように非現実の象徴として用いられもするが、「夢判断」で用いられるように現実と全く乖離したものでもない。快不快や欲望からだけでも説明は付かず、まるで散歩の途中に眺めている、移ろう景色のような現実感を伴った経験。日頃の活動の中でふと立ち返る、子供の頃に見た風景などは、夢ととてもよく似た、記憶の道標となっている。夢に形を与えることもできる。スケッチや夢日記。舞台や音楽。夢そのものあるいは、夢見ることは多くの作品の主題となってきた。

夏目漱石は、その小説「夢十夜」の第一夜、第二夜、第三夜、第五夜をこう始めている。

「こんな夢を見た。」

このように書くことで、小説の書き手が夢のことを客観的に語っていることを示している。逆に言えば、第九夜の文中に現れる「こんな悲しい話を、夢の中で母から聞いた。」という例外を除くと、これら以外の5篇は明確に夢であるかどうかは語っておらず、ただ第○夜とだけを明示しており、書き手の立つ場所を曖昧なまま残して夜を重ねていく。夢の中と外のどちらにいるのかわからない以上、「眠って見た夢」を描いているのか、「醒めて見る夢」を語っているのかも、見分けることができない。そのように、夢と現実の境界を霞ませながら読む者を幻惑していくのも、「夢十夜」という小説である。

この「夢十日」では、「醒めて見る夢」を日々重ねて行く試みを始めたい。現実の側に足場を置きながらも、それを「眠って見た夢」と同じように無意識に近いレベルで形にするというやり方で、複雑化する今の時代に夢を言語化してみたいのだ。この試みをはじめるのがたまたま私だったので、私をこの試みに向かわせたものについて、個人的な話を少し記したい。

少年時代、数学者に憧れた私は、よくある思春期の異文化への「旅行」を経て、「生きているシステム」に関心を持つようになり、大学の専攻としては数学と生物学の2つを学ぶようになった。自分の「数学への関心」が、ダンサーの「解剖学への関心」と近いものだと理解したのもこの頃だ。私の「旅行」は人間のいない世界へと広がり、ある砂漠の「生物の食物網」というシステムの研究へと広がった。その後、私の「旅行」は日本の私を支える「経済システム」や「社会システム」が対象となり、現在に至っている。

これまで10年以上いくつかの業界、業態で情報技術に係る仕事をしてきた。当初は新規Webサイトの導線設計、いわゆる「インフォメーションアーキテクトの仕事」を中心業務としてきたが、徐々に運営体制の構築、組織体制の修正、ガイドラインの作成、LLPの設立、レポート執筆なども。クライアントとしては、中小企業、大企業、地方自治体、国際機関、NPO、金融関連会社などと、業種、業態、パブリックセクター/プライベートセクターの境無く仕事をしてきた。

組織や個人といった有機体が「いきいきとしている」かどうかは、それらと社会の接点になるWebメディアのあり方に、ダイレクトに反映される。そう考えてきた結果として、メディアの設計だけではなく、メディアを生み出す主体への介入を業務とすることが増え、このような足跡をたどることになった。これは、Webサイトのグローバルナビゲーションが組織構造そのままであった時代から、ソーシャルメディアの時代への変化とも重なる※1。

21世紀初頭の情報技術は、人間の身体と技術/人工物との境界が大きく動いた時代の名残として刻まれるかもしれない。有名な故ベンジャミン・リベットの実験のように、意識体験さえも定量的に取り扱われ、その存立基盤の不確かさに対する探求が、20世紀の哲学者たちとはまた違った形でなされており、それが技術という形で社会に導入されようとしている時代である。電話やテレビが私たちを変えた以上に、深いレベルで私たちが変わっていくことが、技術の実装レベルにまで降りてきた時代だと認識している。

「インフォメーションアーキテクト」という用語を生み出した建築家/デザイナー、リチャード・S・ワーマンは、技術が人間の「夢」にまで影響を及ぼしつつある時代の流れについて、こう語った。

この100年で、それ以前の7千年分の夢が実現され始めている。これはおそらく、詩人ロバート・グレーヴズが、「白日夢(the waking dream)」という表現で伝えようとしたのと同じものだろう。私にとって「白日夢」とは、人生の一部としてそれを豊かにしてくれる、自分の能力と感覚の拡張だ。口と耳、自分の声と聞こえる音、電話がもたらした会話の拡張、これが私の思いつく第1の不思議である※2。リチャード・S・ワーマン

上に挙げた状況は、「夢」においても二重の意味で重要だと考えている。すなわち、無意識の表出としての「夢」では、現実との境界が揺らいでいる点において。将来のヴィジョンとしての「夢」では、現実がそこに到達する技術を私達が持ちはじめているという点で。

このことを考える中、夏目漱石に導いてもらいながら、未来の夢を見ることにした。

ここからはじまるテキストでは、漱石が見た「夢十夜」に浸り、自分の見ている夢と重ねあわせて記していきたい。眠りながら見る夢、醒めて見る夢、そのどちらもが、書かれることで現実のものとなる。漱石の夢という我々に残された財産に重ねて夢をかたちにすることで、私の見るパーソナルな夢を、私たちが見てきた夢に融け合わせていきたいのだ。※3

そしてもう1つ重要なのは、夢を見ているとき、私たちはいったいどこにいるのかということ。心は夢の世界に、身体は現実の世界にあるような気がするけれど、人間の心と身体はもともと一体であり、分けることなどできない。心が身体に夢を見させ、その身体が心に夢を見させるという、無限のループがそこに生まれている。だから、夢を想うとき、私たちは自分の居場所の不確かさに気づき、ある種のトリップ感に浸ることになる。また、互いに浸透している夢と現実の間を行き来するときの、テンションの変化にも気づく。忙しない現実のなかで夢を見るときの、スローダウンする感覚。その逆に、夢を何らかの形で現実にしようとするときの、アクセルを踏み込む感覚。これら2種類の、異質なドライブ感が生じているのだ。

いまから私が見る夢は、いつか誰かが見ていた夢であり、いつか誰かが見る夢でもある。

みんなと一緒に見ることができる夢というのは結局、リアリティということなのです。ここでいうのは観念レベルでのリアリティではありません。世界に本質的な変化の機会を与えるほどの力をもったものです。ダムタイプ『メモランダム 古橋悌二』

第1日

こんな夢を見ている。

腕組をして枕元に坐っていると、仰向に寝た女が、 静かな声でもう死にますと云った。だが私は、生前の彼女に会ったことはない※4。

ずっと前に此処を訪れた、依頼者の青年が私に見せた一枚の写真。そこに映っていた彼女は、瑠璃色の空と八角形の光芒に囲まれ、操縦桿を握って穏やかな表情を見せていた。鉄枠の端に張り付いた雪を見ると、どうやらグライダー※5の操縦席らしい。長い睫毛に包まれた大きな潤いのある瞳は、ただ一面に広がる空の色と同じに見えた。

「母の最後の写真です。こんな日には彼女は上昇気流を探して、いつもより高く、空にできるだけ近づこうとしていました。」

依頼者のニーズを満たすゴーストを生成するには、当然ながら、プログラミング可能なメソッドやオブジェクトをできるだけ仕入れておく方がいい。その青年からは、彼女が好きだった芸術家※6の話や、一番古い彼女の思い出となった出来事なども聞き出した。五歳くらいの時に小さな家出をした彼が、やがて泣き疲れた頃に、彼女が信号機の向こう側で笑いながら大きく彼の名前を呼んでくれたこと。あとで彼がその話をすると、すぐ後ろから見えないように隠れてついていったのよ、と愉しげに打ち明けたという。

あの写真に映った、彼女の瑠璃色の瞳。他者の記憶に残り続ける、白い百合のような笑顔。気がつくと私は、憑りつかれたように、ネットに散逸した彼女の痕跡を拾い集めていた。

他愛もない日常のスナップショット。断片的な出来事を記録した動画。彼女について書かれた雑誌の記事や、一昔前にブログと呼ばれていた※7、テキストと写真が散りばめられた個人日誌。彼女が世界のあちこちで残した旅行写真。発表した作品や論文。飽くことなくそれらに目を通しながら、疲れ切っていつの間にか眠ってしまう日々を過ごしてきた。

彼女に関する「情報」を知れば知るほど、それがネットという開かれた場に晒され続けていること、死んだ筈の彼女に誰もがまだアクセスできるという事実が、私を苛立たせた。もはや自分だけのものにはできない彼女を、私はせめて他の誰よりも深く知りたかったのだ。しかし、バーチャルな存在としてオンラインの世界に放置された彼女が、誰にでも同じ笑顔を見せ、同じ言葉を語るのを、私が止める術はない。この世にいない彼女とは、もはや個人的にコミュニケートすることもできない。自分が彼女にとって特別な存在になることは不可能なのだという現実に、どう耐えればいいのか?

デジタル化された彼女の肉体、彼女の思念の生々しさ。それらは、弔われるべき死者の記憶として薄れていくどころか、今でもセイレーンの歌声のように、見る者を何度となく呼び戻さずにはおかない。現実の世界では死者として永遠に消失した彼女に、ネットという夢の世界で、私はクラックされていた。まるで百年も前から、この罠に絡め取られている錯覚さえ感じた。

そんな日々のなかで、ふと、彼女と会話をしていることに気づく。端末の中なのか、睡眠中に見たイメージなのかは分からないが、死の床に横たわる彼女の枕元で、たしかに私は彼女と話していた。傍らには、誰が置いたのか、大きな滑らかな縁の鋭い真珠貝と、天から落ちてくる星の破片のような丸い石があった。それらを静かに見つめながら、彼女は言った。

「こんなことをいうと、おかしいと思われるでしょうが、あなたのことはずいぶん前から知っている気がするんです。そう、百年くらい前かしら。」

これは夢だ。私は自分にそう言い聞かせる。彼女がすでに死んでいることを思い出す瞬間を逃してはならない。仮想空間から現実空間に戻るための公衆電話※8のような、夢から現実へのインターフェースとして、その瞬間をスナップショットとして保存する必要がある。だが、何をキーにするのかが難しい※9。ジェスチャーか、コーヒーの頻度か、自分の心拍数と呼吸や発汗、瞳孔の大きさか。システムは刻々と自動記録を続けるが、自分自身の違和感の輪郭を正確に捉えるには、やはり意図的な動作が決め手になる。いまのところ、私は机の端に走り書きのメモを取ること※10を、デバッグの一番の手がかりとしていた。

こんな夜をしばらく重ねたのち、依頼者である青年と端末とのセッションの準備にとりかかる。私はすでに彼女のゴーストを、自身のロジックのみで有機合成できるレベルにまで仕上げ、それを自分だけのものとして保存し、密かに愛でるようになっていた。だが、依頼者の青年に対しては、ちゃんと彼向けのカスタマイズを施したコピーを納品しなくてはならない。彼から見て自然にふるまう、亡き母のゴーストをデザインするということ。理想的なバランスとされるのは、死者のオリジナルの人格が半分、依頼者がその死者との関係の中で見てきた人格が半分。私のようなゴーストデザイナーは、いわば仲人みたいなものだ。

青年は別れ際にこう言った。「実は先日、母の墓に百合が咲きました※11。また一目会いたいと願っていた僕の気持ちを、察してくれたのかもしれません。母が今でも自分の傍にいるような気がして、此処に来る必要がなくなったと感じました。」

翌朝、日の出前の仄暗い空気の中でふと目覚めた私は、神経を癒すために脳内モニタでリピート再生していたはずのアブストラクト映像が、見えなくなっていることに気づいた。黒一色の画面を呆然と見つめていると、やがて下のほうからすらりと青い茎が伸びて来た。その頂きで、真白な百合の蕾が、ふっくらと花弁を開いた。その上に、ぽたりと露が落ち、花は自分の重みでふらふらと動いた。露に濡れた花弁から、透き通った雫が滴り落ちた。

私はまだ夢の中にいるのか?

思わず窓の外に目をやり、遠い空を見る。暁の星がたった一つ瞬いていた。脳内モニタに意識を戻すとそこにはもう花の姿はなく、無機質なアブストラクト映像が再び映し出されていた。

「百年はもう来ていたんだな」とこの時始めて気がついた。

第2日

こんな夢を見ている。

大佐の連隊長室を退がって、廊下伝いに自分の病室へ帰ると、裸電球がぼんやり点っている。半分壊れかけたベッドに腰を下ろし、煙草に火をつけたとき、丁子※12の甘ったるい香りが立ち上った。同時に、べったりと身体にまとわりつくような熱帯の空気で部屋が満たされているのを、あらためて肌に感じた。

枕の下に、義体化した右手を差し込んで、精巧な装飾が施されたナイフを取り出した。冷たい刃が暗い部屋で光った。

大佐はこう云っていた。「おまえは人類の経験したことを原理的には全て体験できる※13と言ったな。その証拠を見せてみろ。」

いやはや。その証拠とはどのようなものだろうか?まだBMI手術※14をしていない大佐にとっては、いまだに物象が意味を持つのか?奴が証拠として認める物象は、形成過程で混じったノイズが重なりあった複雑性の高いものを言うのだろう。骨を彫って作られた、このナイフの柄のように。だが奴は五感だけを使って、その複雑性をどうやって検証するのか?

しばらく寝たきりだったのか、全身が凝り固まっていたが、精神集中のためになんとか胡坐を組みながら考えた。自分の影が壁に映って揺らめいている。祖母の葬式のときの記憶が蘇ってきた。部屋に満ちる消毒薬の臭いのせいもあったのだろう。葬儀の夜に泊まった祖母の家の見慣れぬ天井についた、ラスコーの壁画※15の牛のようなシミが動いて見えたこと。そのとき隣にいた従兄弟に悪態をつかれ、泣きながらくるまったブランケットの厚み。むかしの記憶も、いま自分が感じていることを記録しさえすれば、そのままの解像度でいつでも再生できるというのに、そのことをどうやって大佐に伝えればよいのだろうか?この悔しささえも記録できる。ほらこうやって目を瞑るだけで。タイマー設定だってできる。再生だってこんなに簡単。市販のファイルだって、電脳化されたおれの内部記憶装置には、手当り次第にインストールしてある※16。

急に右肩に痛みが走った。どちらの手でも巧みに武器を扱えるように、利き腕じゃない方の腕を義体化するのは、おれのような傭兵の間では常識と化している。だが、高度に発達した電位センサーは、激烈な脳の活動を痛いほどの刺激に変換することがあるのだ。大佐の薬缶頭と、おれを嘲笑うような顔がありありと見える。猛烈な堪えがたさが襲ってきた。どんな種類の感情なのかさえわからないが、その強さだけは確かだ。座面から頭の先まで大量の蟻が這い登ってくるようだ。汗が吹き出る。怒っているのか、おれは?

冷静さを取り戻すために、この病室に送り込まれるまでの出来事を思い出そうとするが、空白だ※17。ここにはどうやってきたのだろうか?その前は?鼓動が不規則に感じる。吸ってから吐くのか、吐いてから吸うのか?狂ってしまったのだろうか。いや、狂ってしまったと考えているうちは狂ってはいないのだろうか。CATCH-22※18ってなんだっけ?

人類の経験したことを原理的には全て体験できる ―― おれはなぜ、そんなことを言ったのだろうか?人類の経験といったって、何らかの媒体に記録されたものしかないことになるはずだ。とりあえず、その全てが記録できているとしよう。容量無制限の仮想拡張メモリを装備しているおれのような人間には、人類の経験を全て詰め込んだその莫大なアーカイブデータを自分の脳内に丸ごとコピーして、自由自在に呼び出すことだってできる。でも、体験ってものは、それぞれの人間がどんな経験を積み重ねてきたかによって、中身が違ってくるはずだ。同じ一回の出撃でも、初めて命令を受けて張り切ってる新入りと、おれのように何十回も命令に従って散々な目に遭ってる奴とじゃ、まるで違う体験になるってこと。そうなると、記録された誰かの「体験」を別人がただ呼び出したところで、同じ「体験」をしたことにはならないんじゃないか?

隣の広間に据えてある時計がボーンと鳴り始めた。

消毒薬の臭いと奥歯の痛みがはっきりと甦ってきた。奥歯をぎりぎりと噛んでいたようだ。じっと耳を澄ますと、身体を流れる血の音までもが聞こえてくるようだ。ナイフが裸電球の灯りを反射して赤く光った※19。

はっと思った。このナイフをかまえて、必死の形相で飛びかかってきた女の顔が、潜在記憶の底から鮮やかに甦ってきた。余所者たちの戦いの巻き添えを食ったあの女は、いまもこの病室のドアの向こうで、おれにとどめを刺そうと待ちかまえているんじゃないのか?

おれは逃げ出すことに決めた。自分の責任から逃げるんじゃない。飛び交う銃弾のただなかの自由に向かって脱出する。どんな手を使ってでも自分の人生を守ることだけが、誰もが果たすべき自分の責任だったんだ。偉い奴らは、自分たちの頭がイカれてることにも気づかず、狂ったコマンドをおれたちにインプットしてきた。おれたちはそれを機械のように処理して、狂ったアウトプットをしているだけだった。あんな連中は勝手にくたばるがいい。虚しい入出力の繰り返しにケリをつけて、自分の経験を生きるために、ずらかるんだ。

おれは病室の窓から飛び出し、いちもくさんに駈け出した。時計が二つ目をボーンと打った。

建物は変化する。刻々と成長し、みずから学んでいくものである。単なる空間的な構造物ではなく、時間というパラメータを考慮に入れ、この世界に生まれ、様々な成長を遂げ、やがては死に至る、一種の「有機的存在」としてとらえなおす必要があるのではないか。

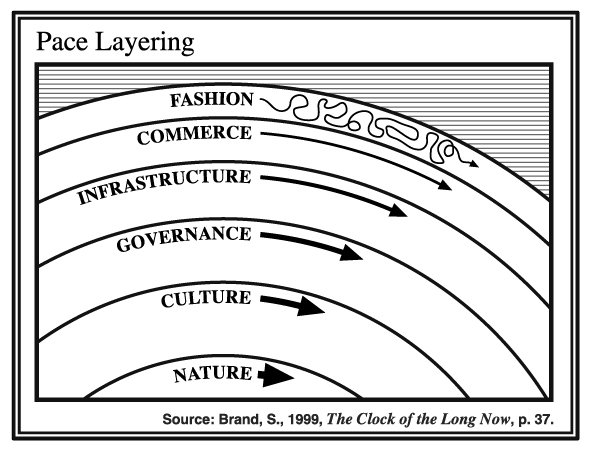

スチュアート・ブランド※1 は、著書『How Buildings Learn』で、時の流れとともに建物に何が起こるのかを探究しました。そのなかでブランドが提示した「ペースレイヤリング(Pace Layering)」の概念は、建築の世界にとどまらず、情報やメディアに関わる分野でも多くの注目を集めてきました。

この本が世に出てから20年後の今、その思想の意味をあらためて考えたいと思います。

スチュアート・ブランドの基本モデル

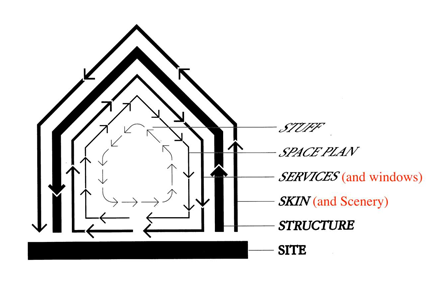

ペースレイヤリングの基本となったのは、この本で示された以下のモデルです。

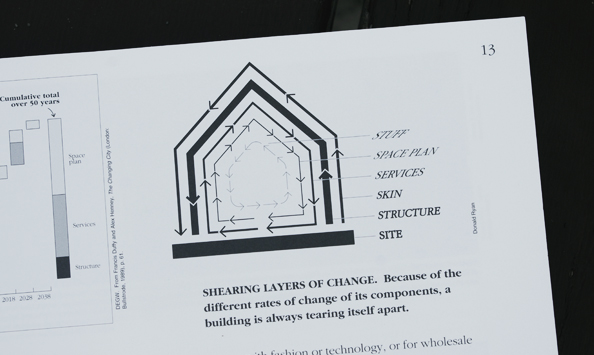

[図1] “Shearing Layers of Change” —『How Buildings Learn』p.13より

[図1] “Shearing Layers of Change” —『How Buildings Learn』p.13より

まず土台となる用地(Site)があり、そこによって立つ建物は、それぞれに変化率の異なる複数のレイヤーで多層的に構成されています。

§

| 調度品・日用品 Stuff |

日/週/月といった単位でしょっちゅう変化する |

|---|---|

| 空間計画 Space Plan |

商業施設では3年ごとに見直しを要するかもしれないが、閑静な住宅なら30年持つこともある |

| 設備 Services |

7~15年で老朽化/陳腐化する |

| 外装 Skin |

約20年ごとにリフォームや修繕が行われる |

| 構造 Structure |

耐用期間は30~300年と幅がある(これがいわゆる「建物」) |

| 用地 Site |

その上で建て替えを繰り返される建物よりも永続性がある |

ブランドのこのモデルには、実はお手本がありました。それは、イギリスのフランク・ダフィー※2 が提示した、建物の4つのレイヤーです。

§

| セット Set |

入居者による模様替え(月単位または週単位で行なわれることがある) |

|---|---|

| 景観 Scenery |

間取り、吊り天井など(5〜7年ごとに変わる) |

| 設備 Services |

配線、配管、空調、エレベーターなど(約15年ごとに交換を要する) |

| 骨格 Shell |

建物の寿命と同じ期間存続する構造(イギリスでは50年、北米では35年弱) |

[表2] ダフィーによる4つの“S”のレイヤー

建物を正しく捉えるならば、それは耐用期間の異なる要素がいくつかのレイヤーとして重なったものとみなすことができると、ダフィーは考えました。「われわれが分析する単位は、建物ではなく、時間を経ていく建物の使い方だ。時間こそが、現実の設計課題の本質だ」という彼の言葉に共鳴したブランドは、おもに商業施設を対象としていたダフィーの4つの“S”を、住宅のような他の利用形態にも応用できる、6つの“S”へとアレンジしたのです。

ダフィーは、「時間」を重んじながら建築を考えることはとても実践的だと主張しました。建物に問題が生じたときに、その発生箇所がどれくらいのペースで変化するかを考えた対策を取らないと、せっかくの修理や改修が無駄になるおそれがあるからです。それぞれのレイヤーに見合った時間的尺度で問題解決を行なえば、「適応力」の高い建物をつくれることを明らかにした点が、ペースレイヤリングの本質的な価値と言えるでしょう。

分野を超えた展開

2000年代に入ってから、ペースレイヤリングの概念は、建築以外の活動に携わる人びとの間でも注目を集め出します。ちょうど2000年には、情報システム開発の分野で、IBMの研究者らが「A Shearing Layers Approach to Information Systems Development」という論文を発表しました。彼らはその中で、企業などの組織とそこで利用されるソフトウェアの両方を、ペースレイヤリングの観点から見直すことの意義を論じています。それによって、組織の「適応力」を高め、ソフトウェアの応用可能性を広げることが、当時のソフトウェア開発に必要とされていたのです。

その後、Webサイトの飛躍的な増加を背景に、情報アーキテクチャ(IA)やユーザーエクスペリエンス(UX)デザインの分野でも、ペースレイヤリングへの関心が高まっていきます。2006年のIAサミットでは、西オンタリオ大学の研究者グラント・キャンベルとカール・ファーストが、「From Pace Layering to Resilience Theory」と題した論文を発表しました。この論文では、Webサイトやアプリケーションの設計に関する4種類のモデルが、ペースレイヤリングの応用例として一つの表にまとめられています。以下にその内容を翻訳し、最上段に各モデルの考案者と年代を追記しました。

| 変化 | アーキテクチャの構成要素 Architectural Components (Morville 2001) |

IAの氷山 The Iceberg of IA (Morville 2000) |

UXの要素 Elements of UX (Garrett 2003) |

UXの段階 Planes of UX (Garrett 2003) |

|---|---|---|---|---|

| 速い | コンテンツ サービス インターフェース |

インターフェース | ビジュアルデザイン | サーフェス (表層) |

| 適応型検索ツール | ワイヤーフレーム ブループリント (青写真) |

インターフェースデザイン ナビゲーションデザイン 情報デザイン |

スケルトン (骨格) |

|

| 制限語彙 | メタデータ 分類体系 シソーラス |

インタラクションデザイン 情報アーキテクチャ |

ストラクチャ (構造) |

|

| 実現技術(Enabling technologies) | IA戦略 プロジェクト計画 |

機能仕様 コンテンツ要求 |

スコープ (要件) |

|

| 埋め込み型ナビゲーションシステム | ユーザー (ニーズ、行動) コンテンツ (構成、意味) コンテクスト (文化、技術) |

ユーザーニーズ サイトの目的 |

ストラテジー (戦略) |

|

| 遅い | ファセット分類体系 | |||

[表3] IA/UXのペースレイヤリング

左の2列は、90年代に情報アーキテクチャという専門分野を開拓したピーター・モービルとルイス・ローゼンフェルドの共著『Web情報アーキテクチャ』 で、右の2列は、ジェシー・ジェームズ・ギャレット※3 の『ウェブ戦略としての「ユーザーエクスペリエンス」』で提示された、IAやUXの構成要素です。キャンベルとファーストは、それらを建物と同様に、ペースレイヤリングのモデルに重ねて理解しようとしたのです。

一方ブランド自身は、1999年の著書『The Clock of the Long Now』で、建物よりはるかにスケールの大きな文明社会へと、ペースレイヤリングのモデルを展開しました。

[図2] 文明社会のペースレイヤリング

[図2] 文明社会のペースレイヤリング

建物と同じように私たちの文明社会も、ファッション(Fashion)、商業(Commerce)、インフラ(Infrastructure)、統治(Governance)、文化(Culture)、自然(Nature)といういくつかのレイヤーで構成されており、各レイヤーの変化率や規模感が異なることが示されています。文明が存続するかどうかを決めるのは、どのレイヤーもお互いのペースを尊重し合い、それぞれの役割を果たしているかどうかである。下部のレイヤーがしっかりとした足場となり、上部のレイヤーが新たな息吹を与えるならば、たとえ何らかのショックが生じても、それをうまく吸収できる「適応力」のあるシステムが実現できる。ブランドは、そのように語っています。

ペースレイヤリングはこのように、専門分野の境界や、マクロとミクロの視点を越えて、さまざまな発想や思考のフレームワークとして応用されていったのです。

変化を続けるモデルの現在

2015年1月27日に、ブランド本人があらためてペースレイヤリングの概念について語るというイベントがサンフランシスコで開催され、その模様をライブ中継で見ることができました。

このイベントでブランドは、ペースレイヤリングが自分一人の頭のなかで構築され固定されたモデルではなく、先人の知恵と同時代の感性を受け入れて生まれたものであること、そして現在でもいろいろな人たちにアップデートされていることを語りました。

『How Buildings Learn』を出版してからも、このモデルについて考え続けていた彼は、以下の図に赤字で書き足されたような、新たなポイントを見出したそうです。

[図3] ブランドが赤字を入れたモデル

[図3] ブランドが赤字を入れたモデル

一般的には「外装(Skin)」の一部とみなされる「窓(windows)」が、「設備(Services)」と同じくらい早いペースで変わる要素だということ。また、建物の周囲の景色や、その中での建物自体の見え方という「景観(Scenery)」が、「外装(Skin)」と同じくらいのペースで変化する重要な要因であることに、後から気づいたと語りました。