夢の終わり

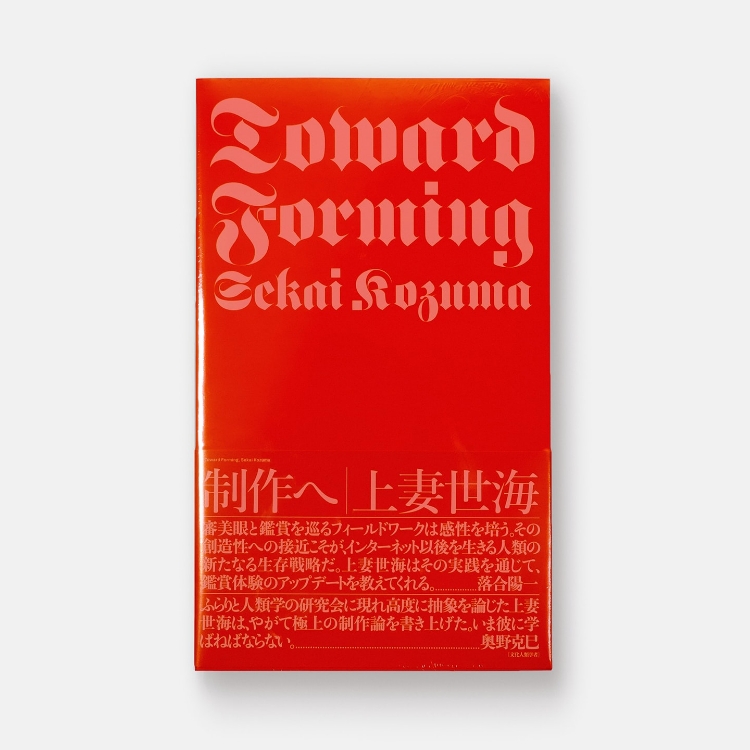

2019年11月のブラックマウンテン訪問から、もう1年も経ってしまった。これを書いているのは2020年の11月半ばである。本来であれば今ごろ4度目のアッシュビルから戻り、第6回の執筆にかかっているところだが、コロナ禍でそれも叶わなかった。

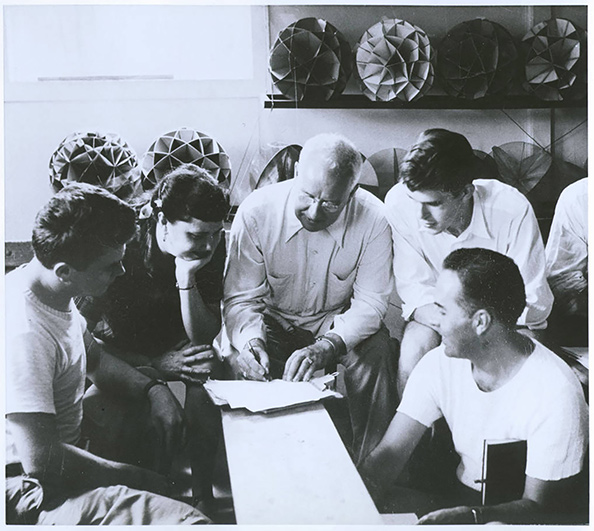

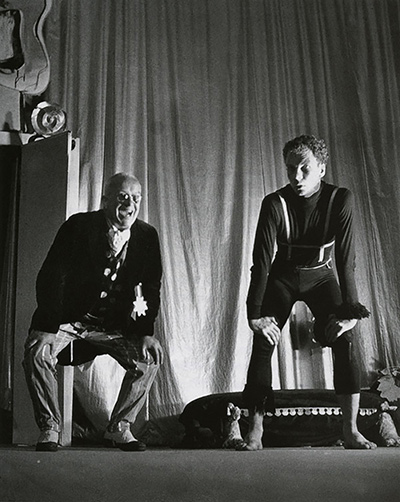

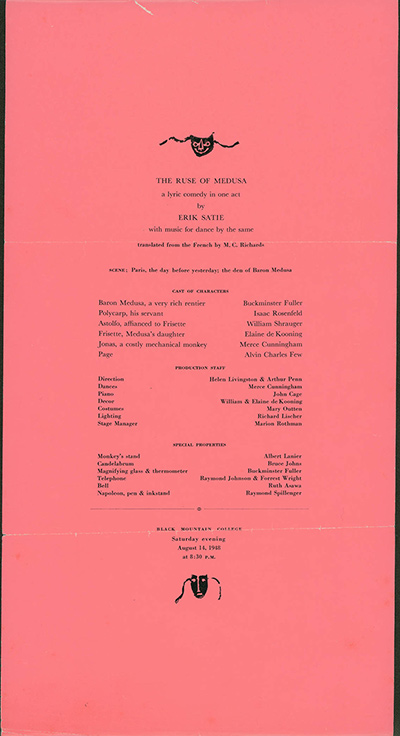

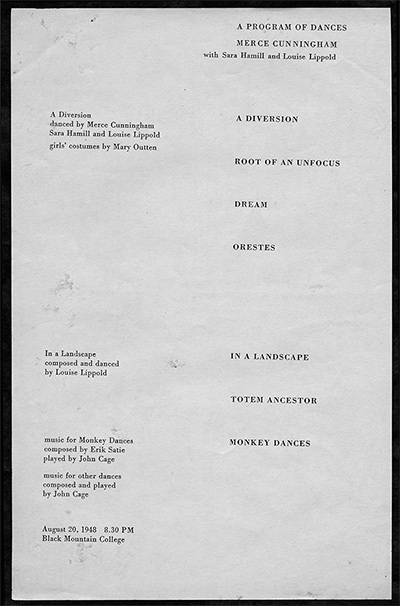

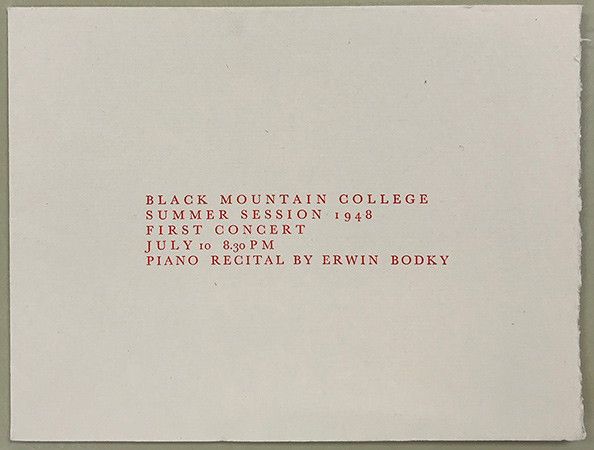

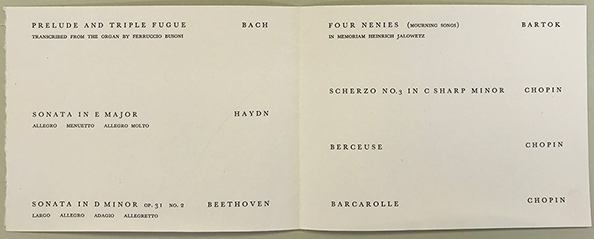

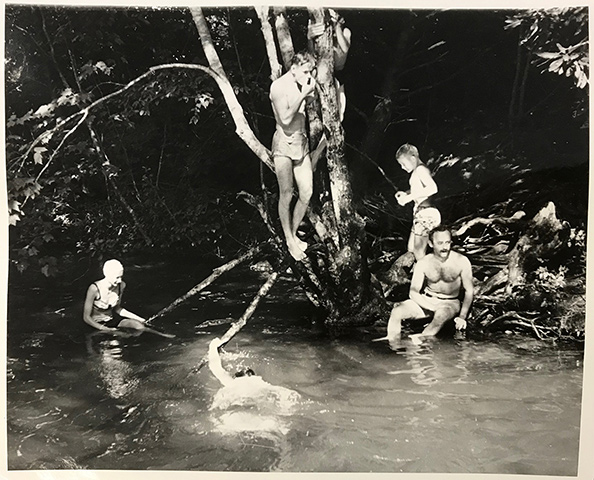

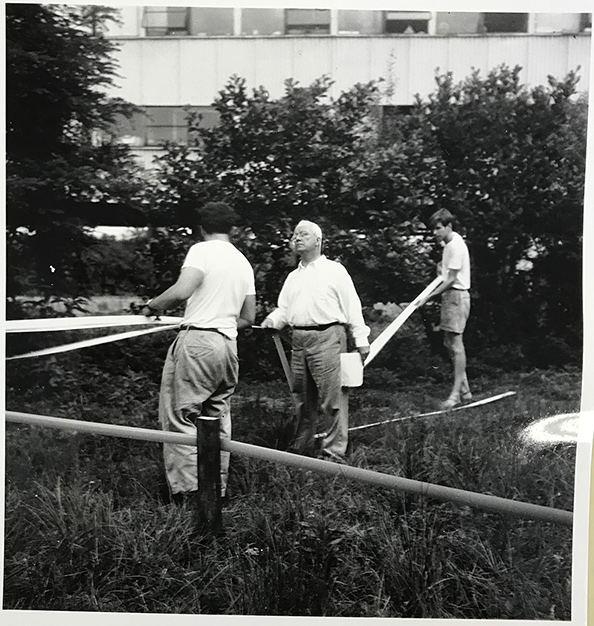

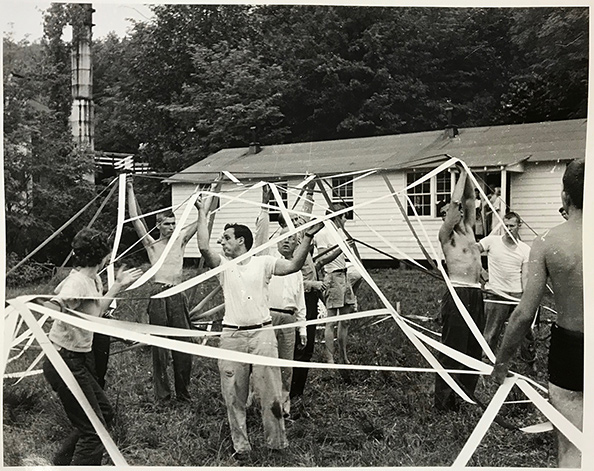

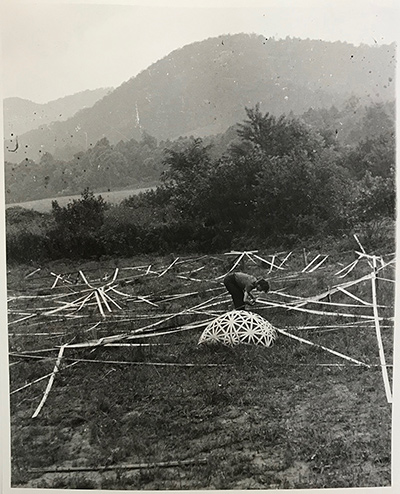

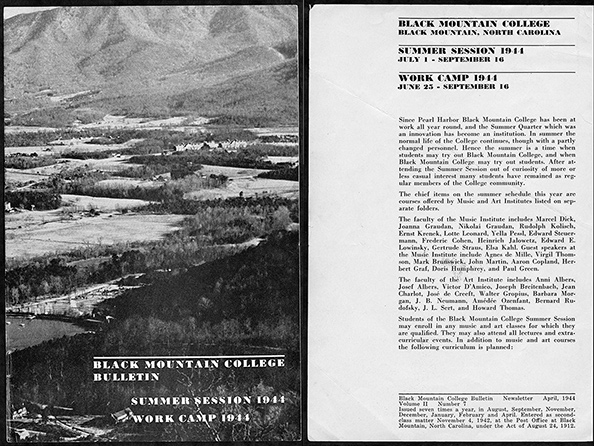

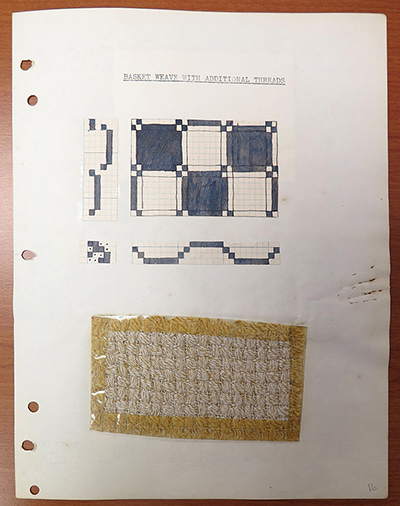

前回訪問の目的は、主に1948年から52年にかけての夏期美術講座について調べることにあった。ジョン・ケージとマース・カニンガムが初めてBMCを訪れた48年から、ハプニングのはじまりとして名高い「シアターピース No.1」が行なわれた52年までのことだ。その間、バックミンスター・フラーのドーム建設があり、ルース・アサワやアーサー・ペン、ロバート・ラウシェンバーグ、サイ・トゥオンブリー※1らが入学し、デ・クーニング夫妻やM.C.リチャーズ、ビューモント・ニューホル、ベン・シャーン※2らが教鞭をとった。美術史的にはもっとも実りの多い、その5年間を重点的に調べたかった。

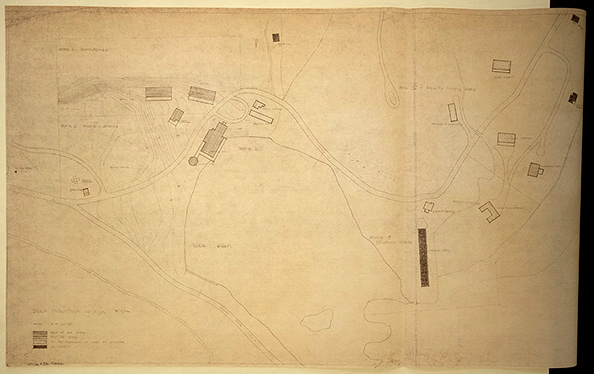

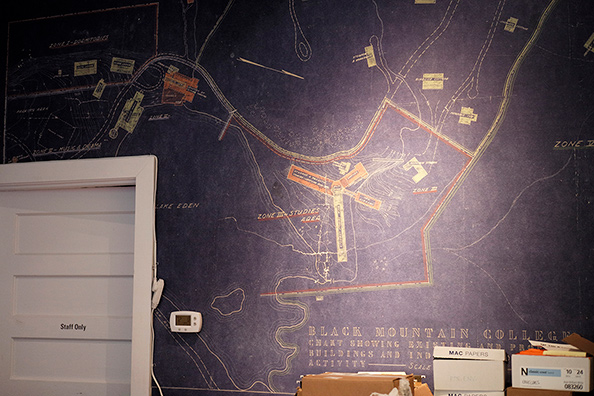

そして、もうひとつ目的があった。エデン湖キャンパス全体を見て回ることである。2019年の春ごろだっただろうか、BMCの調べものでノースキャロライナ州のサイトを検索しているとき、たまたまキャンパスの完成後と思われる地図をみつけた。略地図ではあったが、おおよその場所はわかる。そこで、実際に歩いて確かめてみたいと思ったのだ。

エデン湖キャンパスを歩く

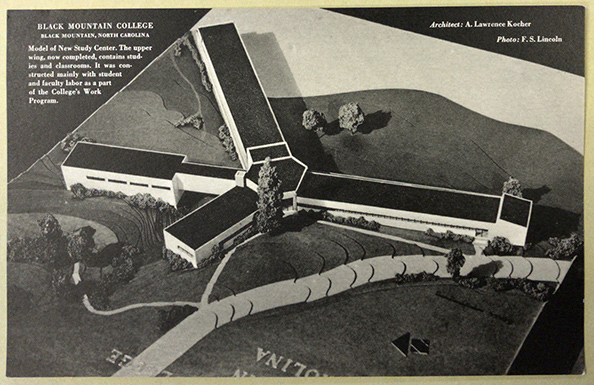

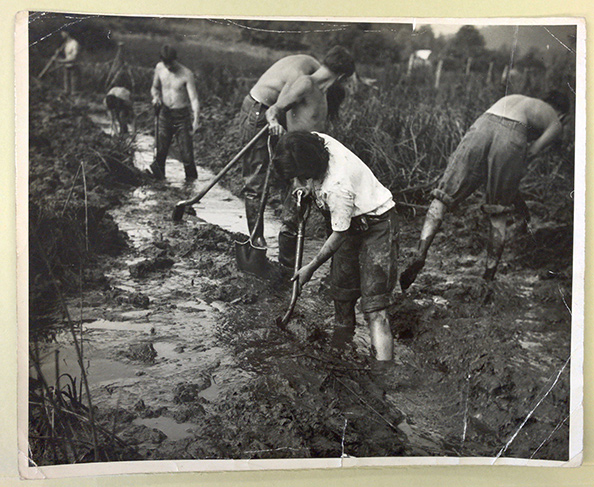

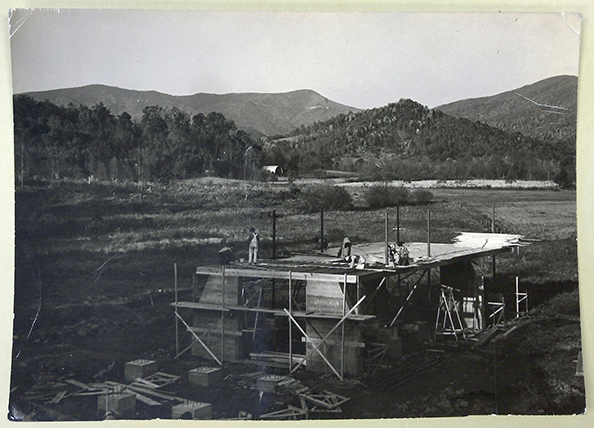

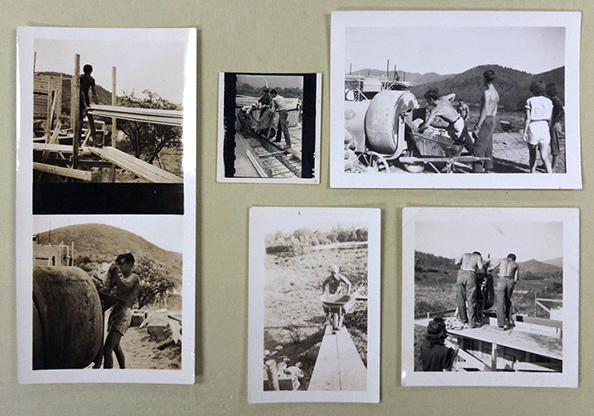

夏期講座が実現したのは、エデン湖の土地を得ることができたからである。ブルーリッジのYMCAは夏の期間明け渡さねばならず、長い夏休みをつくるしかなかった。新キャンパスの地として見つけたエデン湖畔の土地はもともと避暑のための別荘であり、そこにスタディ棟をDIYで建てたことは第3回で述べたとおりだ。もともとあったコテージがあり、さらにその間を埋めるようにして新しい小屋が建てられた。

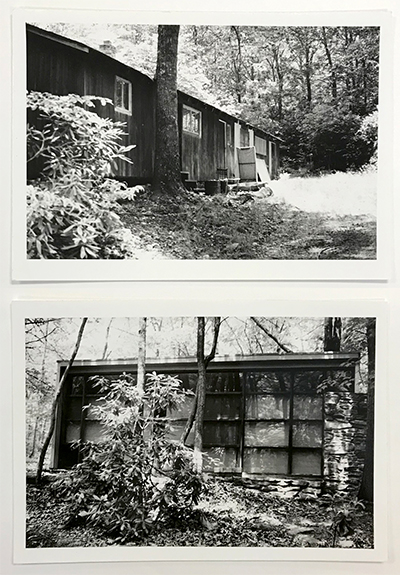

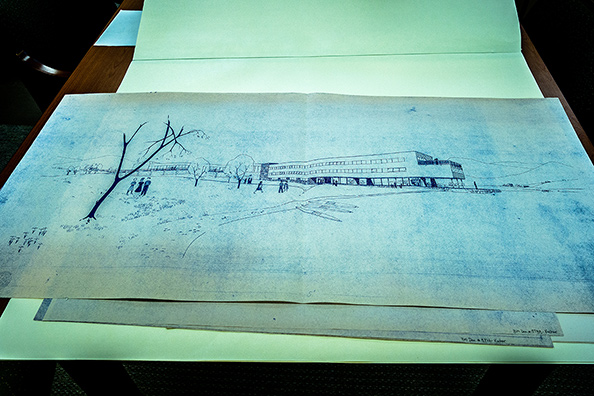

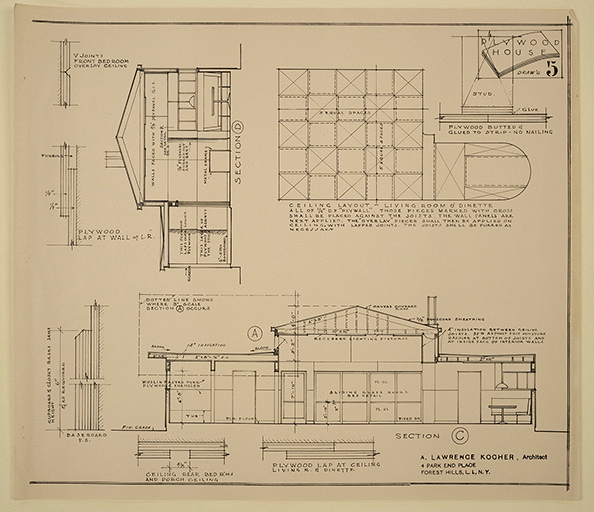

NCアーカイヴズで写真を見ていると小さなインターナショナルスタイルの建物がいくつかあり面白い。資料に残っているローレンス・コーチャーのスケッチにはロッジ風のものとインターナショナルスタイルのものとがあるが、写真のそれらはコーチャー退任後に学生たちが自主的に建てたもののようだ。コーチャーのスケッチよりかなり小さい。スタディ棟を建てたときの経験が生きたのだろうが、DIY建築に堅牢性はなかった。山小屋風の建物は今も残るが、ミニ・インターナショナルスタイルのものはどれも残っていない。

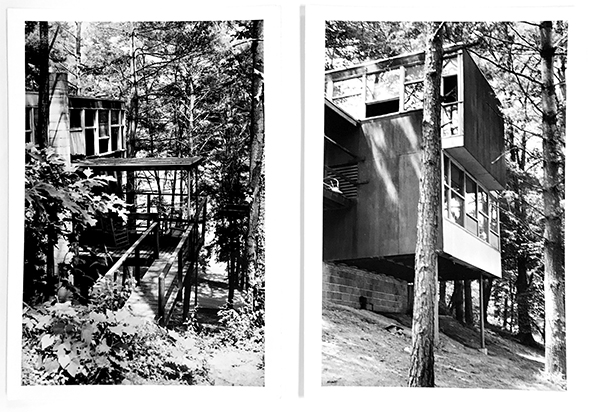

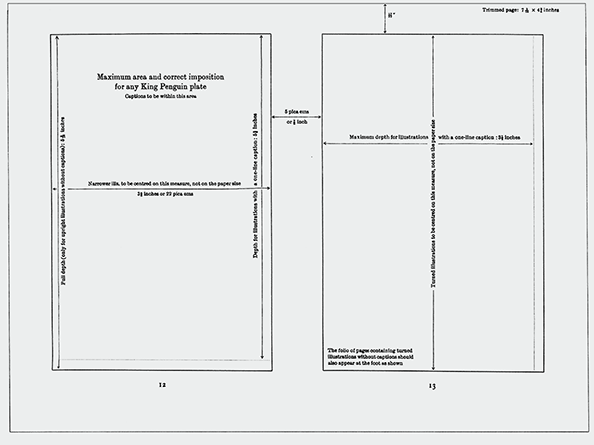

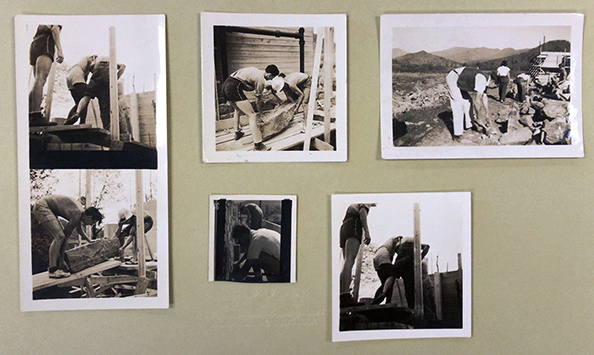

[図1-1]上:印刷ワークショップのためのロッジ(地図22)。下:インターナショナルスタイルのミニマムハウス(地図26)。学生有志による設計と建築。1947年に評議委員会の承認がおり、48年に完成した

[図1-1]上:印刷ワークショップのためのロッジ(地図22)。下:インターナショナルスタイルのミニマムハウス(地図26)。学生有志による設計と建築。1947年に評議委員会の承認がおり、48年に完成した

[図1-2]サイエンス棟(地図に記載なし)。学生だったポール・ウィリアムスが設計し、1949年から53年にかけて断続的に建築した。ウィリアムスはエデン湖キャンパス建設のために、BMCに多額の寄付や融資を行なっている

[図1-2]サイエンス棟(地図に記載なし)。学生だったポール・ウィリアムスが設計し、1949年から53年にかけて断続的に建築した。ウィリアムスはエデン湖キャンパス建設のために、BMCに多額の寄付や融資を行なっている

アッシュビルについて週が明けた月曜日、すぐにリッチモントキャンプの事務所を訪ねた。窓口になってくれているレベッカと再会を喜び、もう一度スタディ棟の中を撮影させてもらってから外に出た。

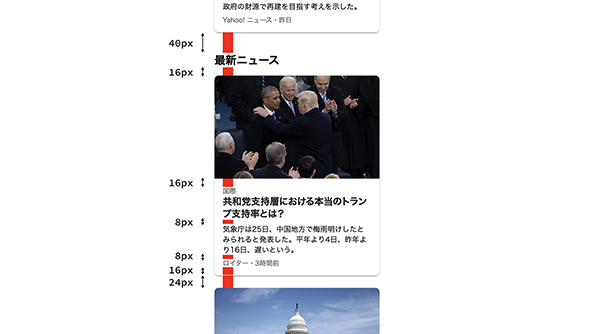

iPadに表示した地図を確かめる。地図には、古い建物(Old Building)と新しい建物(New Building)の凡例があるが、今となっては全てが古い建物なので見た目ではほとんど区別がつかない。とにかくスタディ棟を出発点として、地図のとおりに歩いてみることにした。黄色にマークしたところは、当時のものかどうかは別にして、とりあえず確認できた建物である。

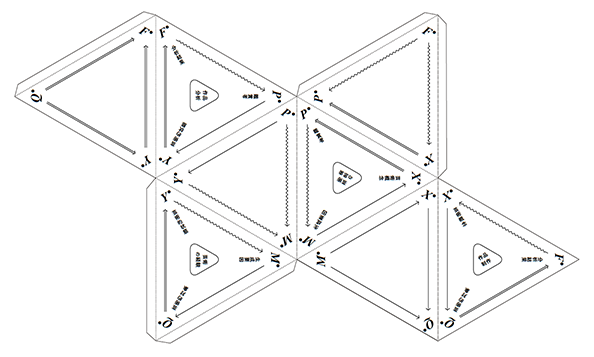

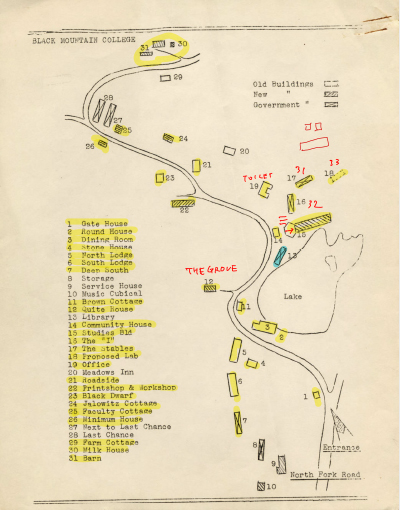

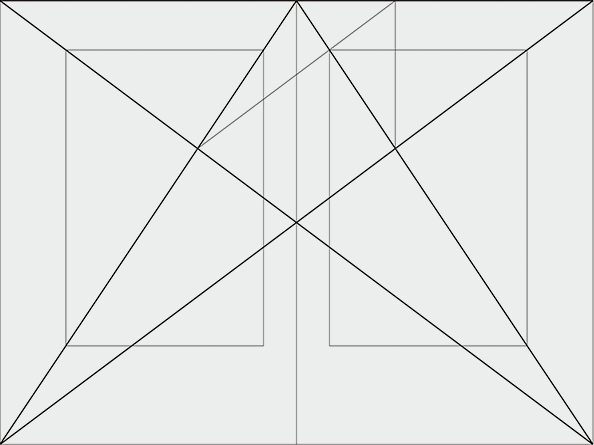

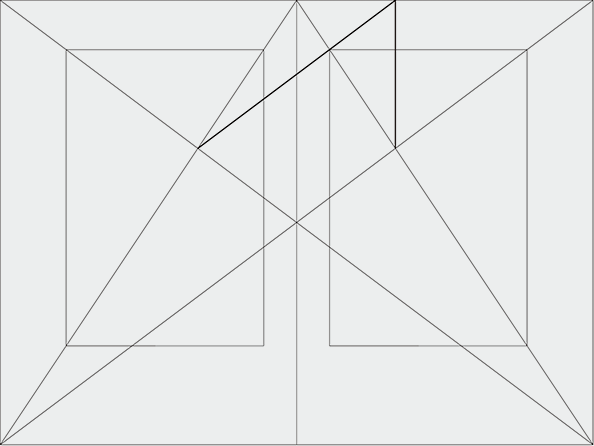

[図2]North Carolina Digital Collectionサイトで見つけた地図。マークとメモは筆者

[図2]North Carolina Digital Collectionサイトで見つけた地図。マークとメモは筆者

スタディ棟(15)の北に作られた階段を登ると16から19の建物がある。どれも凡例ではOld Buildingだ。Governmentは管理棟と訳していいのだろうか、全て同じような山小屋である。19のコの字型の建物はトイレに改装されており、周囲の建物には新しい番号が振ってあった(図に朱書きしているもの)。そのさらに上には地図にない建物があり、それを西に向かって坂を下ると道にでる。少し脇に入ったところに印刷ワークショップのためのロッジ(22、図2−1上)、少し歩いて右側にはジャロウィッツハウス※3(24)と呼ばれる建物がある。両方ともNew Buildingだが、当時につくられたものはもうなく、建て替えられたロッジがあった。

建物を見ているうちに基礎の作り方がいくつかあることに気がついた。たぶん作られた時期の違いによると思われるが、残念ながらそれがわかるほど建築の知識がない。

[図3-1]スタディ棟の背後の崖を登る階段。地図には赤線でメモ(≡)

[図3-1]スタディ棟の背後の崖を登る階段。地図には赤線でメモ(≡)

[図3-2]現在は棟番号33のロッジ(地図18)。Old Buildingはほとんどこのようなロッジで所々に補修の跡がある。元のものを改修して使い続けているのか、建て替え後にさらに改修したのかはわからない

[図3-2]現在は棟番号33のロッジ(地図18)。Old Buildingはほとんどこのようなロッジで所々に補修の跡がある。元のものを改修して使い続けているのか、建て替え後にさらに改修したのかはわからない

[図3-3]18からさらに上の坂道。山側の雰囲気はだいたいこんな感じ

[図3-3]18からさらに上の坂道。山側の雰囲気はだいたいこんな感じ

[図3-4]トイレに改修されたOld Building(19)

[図3-4]トイレに改修されたOld Building(19)

[図3-5]山側ロッジのテラスから見たエデン湖。樹が育っているので当時はもっと良く湖が見えたと思われるが、基本的に風景は変わっていないはずだ

[図3-5]山側ロッジのテラスから見たエデン湖。樹が育っているので当時はもっと良く湖が見えたと思われるが、基本的に風景は変わっていないはずだ

さらに道を北に上っていく。あるところからキャンプ場ではなくなりプライベートエリアになるが、それとなく入っていく。途中、犬の散歩をする人に出会う。おおらかなもので“Hello”のひと言で済んでしまった。歩いていくと24番の建屋があり、中を覗くと机や椅子が積まれ、教室として使われていたようにもみえる。さらに上った丘の上には写真で見慣れた家畜小屋(30)や納屋(31)があるはずだったが、そこにはもう何もなく、柵で囲まれた広場になっていた。

[図4-1]地図の一番左の二股の分かれ道。ここまでがロックモンドキャンプだと思われる。標識にはPRIVATE ROADとあるが、この道を登ったところにあった牧場まで行ってみることにした

[図4-1]地図の一番左の二股の分かれ道。ここまでがロックモンドキャンプだと思われる。標識にはPRIVATE ROADとあるが、この道を登ったところにあった牧場まで行ってみることにした

[図4-2]坂を登り切ったところにある広場(空き地?)。フェンスの向こうが元牧場

[図4-2]坂を登り切ったところにある広場(空き地?)。フェンスの向こうが元牧場

[図4-3]広場の突き当たり、一番奥にある木製の柵。これはどうもBMC当時からあるもののようだ

[図4-3]広場の突き当たり、一番奥にある木製の柵。これはどうもBMC当時からあるもののようだ

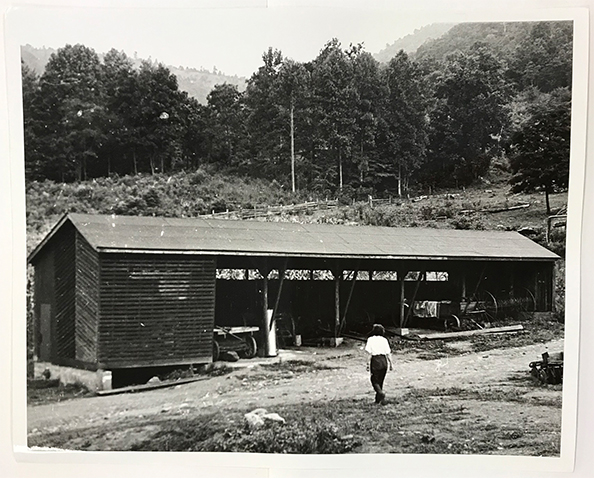

[図4-4]31の納屋。向こうに見える柵が上の写真と同じものであることに注目

[図4-4]31の納屋。向こうに見える柵が上の写真と同じものであることに注目

坂を下ってエデン湖に戻る。THE GROVEのプレートが掲げられたロッジ(12)を左手に見ながら、さまざまなドラマがあったダイニングルーム(3)で休憩し(ケージはBMCの教育は主にダイニングで行なわれていたと述懐している)、南に下る。ストーンハウス(4)だけがはっきりとわかる石造りの建物で、あとは、同じ場所に建物があったというだけの確認でしかなかった。エントランスの位置は変わらず、ゲートハウス(1)もこの場所にあった。それより南へは工事で行けなかったが、立方体の音楽室(10)が残っていれば見たかった。その向こうは農場のあったあたりで特別な収穫はなかっただろう。

坂を上ったり下ったりして1時間強といったところだろうか。これが、エデン湖キャンパス全体を歩いたおおよそである。

[図5-1]THE GROVE のプレートがかかるロッジ(12)。New Building。石積みから見て、これは当時立てたままではないか。もちろん補修はされているだろう

[図5-1]THE GROVE のプレートがかかるロッジ(12)。New Building。石積みから見て、これは当時立てたままではないか。もちろん補修はされているだろう

[図5-2-1]ダイニングルームの全景(3)

[図5-2-1]ダイニングルームの全景(3)

[図5-2-2]ダイニングルーム入口。EDEN HALLのプレートがかかる

[図5-2-2]ダイニングルーム入口。EDEN HALLのプレートがかかる

[図5-2-3]ダイニングルーム内部。鍵が開いていたので初めて入ることができた。食事を摂るのは中よりテラスの方が人気だったようだ

[図5-2-3]ダイニングルーム内部。鍵が開いていたので初めて入ることができた。食事を摂るのは中よりテラスの方が人気だったようだ

[図5-3]石造りのストーンハウス。そのまま残っている

[図5-3]石造りのストーンハウス。そのまま残っている

[図5-4]入口にあるゲートハウス。守衛所といったところ。これも大きくは変わっていないだろう

[図5-4]入口にあるゲートハウス。守衛所といったところ。これも大きくは変わっていないだろう

[図5-5]ゲートの様子。右のキャンプのサインの位置にBMCのプレートがかかっていた(第2回[図3]参照)。手前の黄色いラインの道がNorth Fork Road

[図5-5]ゲートの様子。右のキャンプのサインの位置にBMCのプレートがかかっていた(第2回[図3]参照)。手前の黄色いラインの道がNorth Fork Road

ドレイアー、そしてアルバースの退任

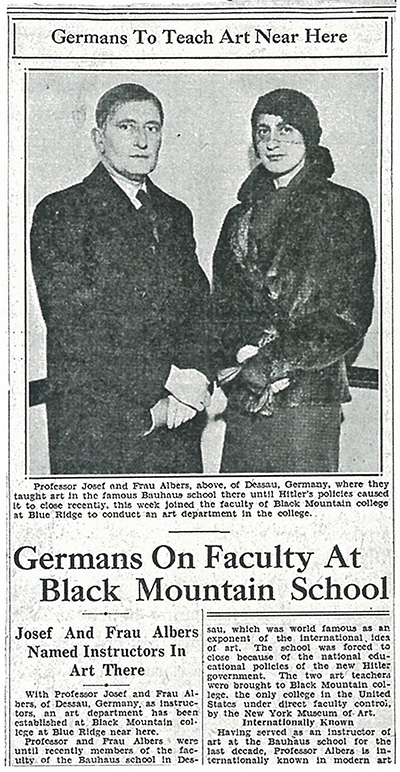

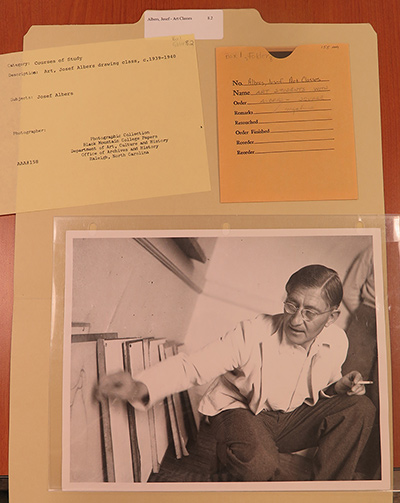

先に書いたように、昨年の渡米は1948年から52年にかけての調査が主な目的だった。その間に多くの芸術的成果があったことも先に述べた通りだが、もうひとつ重要な出来事があった。BMCの美術教育を主導してきたジョセフ・アルバースの退任である。

アルバースの退任理由は、教育的なことより運営的な問題、主に学内でのイデオロギーの対立にあったとされている。アルバース自身も1965年のインタビュー※4で、「学校の失敗、継続できなかった要因は?」という質問にこう答えている。

それは、基本的な態度を変えた結果だ。最初のころはとても刺激的な状況だった。なぜなら、私たちの多くが亡命者だったから。私たちはポケットマネー程度の給料しかもらっていなかった。しかしのちに、人類の学問の中で私たちがもっとも恐れていた経済学の流行がやって来た。……誰もが同じ権利を持ち、誰もが同じ社会的機能を持っている。……しかし、人の間には、精神的にも肉体的にも平等はない。見た目が違うように、私たちも違う。こんな平等な所有の理論では、世界の問題は何も解決しない。それが私の信念だ。彼らは経済学において、自分たちが有能だと考えていた。……それが摩擦を引き起こしたのだ。特に、創設メンバーだった同僚の一人に対してひどい扱いをする者がいた。私はあと数年は残る約束をしていた。でも、辞めたんだ。1949年のことだ。何人かが一緒に辞めて、それがカレッジの「ダウン」だった。

Melvin Lane “Black Mountain College Sprouted Seeds”

ここで言っている「経済学(economics)」というのは、当時流行していたコミュニズム的な指向を指しているのだろうか。いずれにしてもよほど腹に据えかねることがあったのだろう。話しているうちに熱を帯びてくるのがわかる。

それは民主主義の誤解だった。民主主義では誰もが投票しなければならない。だから我々は会議をした。無限の会議。今日はYes、明日はNo。民主主義と呼ばれるものに吹き飛ばされて、不可能であることを証明しただけだった。……BMCは当たり前のことをしてきたんだ。しかし無能な人が多すぎて、有能な人が有能な役を演じている。それではまるでティーンエイジャーのスタイルだ。そのまま大人になったらそれこそ地獄だよ。

確かに成熟したヨーロッパからやってきた人たちにとって、アメリカはティーンエイジャーに見えたのかも知れない。このときの状況をフラーもインタビューで話している。

すべての教育機関で常に大きなものは財政問題だ。そして、テッドはより多くのお金を得るためにいつも外に出かけていた。……コミュニズムに対する当時の若者の関心は高まっていた。……テッドやアルバースについて話す方法を本当に知っている人に会ったことがない。私の非常に多くの友人が大恐慌の間にコミュニストになったので、私はそれについてとてもよく理解しているつもりだった。……アルバースは彼の絵と彼の美しい色の講義に夢中になっていた。テッド、この理想主義者は自治的な教育機関のアイデアを実行しようとしていた。……彼は本当に多くの、非常に理想的で美しい教育を行なった。

メアリー・エマ・ハリスによるインタビュー

アルバースのインタビューにある「創設メンバーだった同僚の一人」とフラーの「テッド」は、同一人物である。ライスとアルバースに並ぶ第三の人物、テッド(セオドール)・ドレイアーのことだ。

テッド・ドレイアーは、ライスと行動を共にしてフロリダのロリンズ大学を退職したBMC設立メンバーのひとりである。それだけではない。ライスをフォローしてBMC設立へと導き、開校準備からブルーリッジYMCAの貸借、エデン湖キャンパスの購入、スタディ棟の建設など、BMCの運営と経済を一手に担ってきた、まさにBMCを経営する中心人物だった。あまり表には出てこない彼の話をわかるかぎりで書いてみたい。

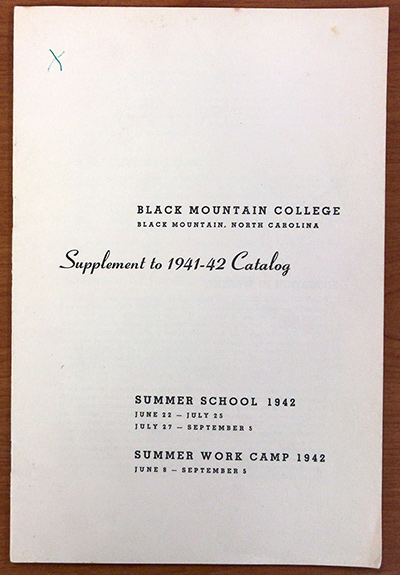

ドレイアーについてのまとまった記述は驚くほど少ない。断片的に拾うことはできるが、二次情報、三次情報で憶測に過ぎないものもある。本人のインタビューが先のアルバース同様、『Black Mountain College Sprouted Seeds』に掲載されている。そこでは、BMC設立時の資金調達やエデン湖移転時の苦労、またスタディ棟建設のいきさつが話されているが、本当の心の内は話はしていないように思う。しかし、本人の言葉として引いておきたい。

BMCは1933年9月に開校した。しかし、7月にはまだ財政計画はなかった。ライスは、ロリンズ大学の学生の父親から個人的に1,000ドルの贈与を受けた。その学生は、私たちが新しい大学を始めることに成功した場合、家族といっしょに夏を過すため、そして大学を組織するために、私たちと行動を共にしたいと考えていた。……しかし、計画も予算も立たなかった。ライスと私は、スワースモア大学のアイデロット学長(ライスの義理の兄弟)の家で会い、これからどのように進むべきかを相談した。私は、資金不足を最も懸念していたのだ。……アイデロッテはライスに私を会計係に立てた方が良いと提案した。とにかく私は、一晩かけて予算を立てるために滞在した。……15,000ドルを支払う15人の学生がいて、さらに15,000ドルの現金または引受があれば、1年間30,000ドルで走ることができる。新しい大学を公けにする前に、これらの最低条件を満たさなければならなかった。

これが、BMC開設のためのリアルなストーリーだ。ライスやアルバースの話ばかりが表に出るが、実は裏ではこういった苦労が続いていた。それは、学校が軌道に乗ってからも同じだった。

教員の給与については何も保証されていなかった。教員の給与は、15人以上の学生が来た場合にのみ配給された。来たいと言った学生は大勢いたが、自分でコミットしたいと思っていたのは実際には3人か4人だけだった。

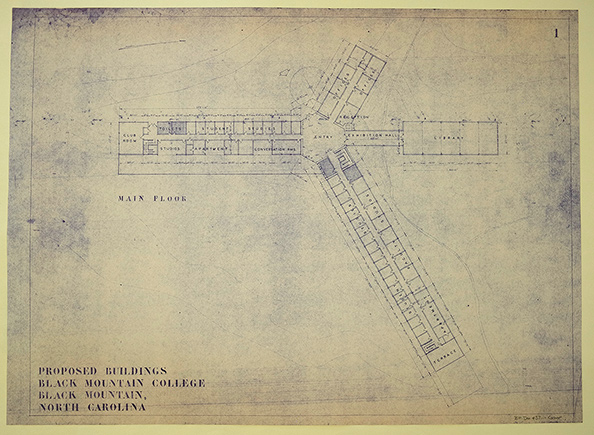

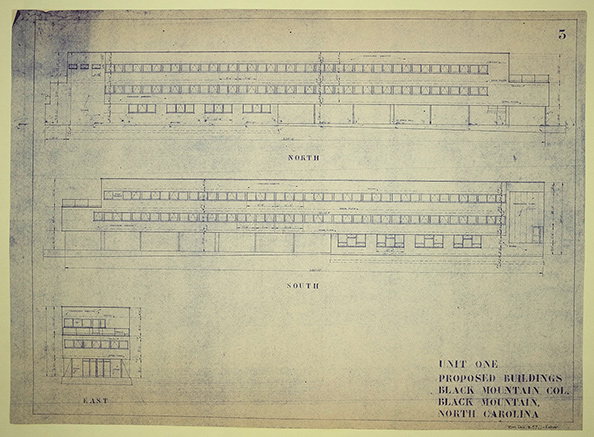

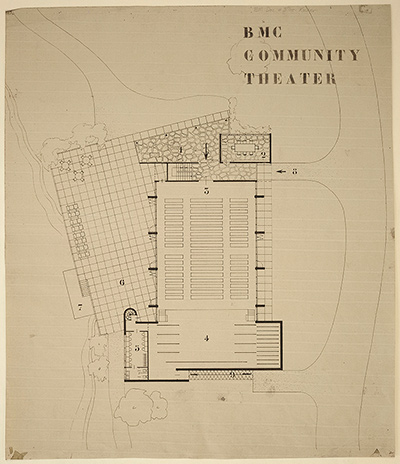

アルバース招聘を実現させたのもドレイアーだったし、第二次大戦の危機を乗り越えられたのもドレイアーあってのことだ。エデン湖キャンパスも彼の努力で手に入った。グロピウスに校舎建築を依頼したのも、MoMAでのプレゼンテーションをお膳立てしたのも彼だった。

……地元のエデン湖として知られている700エーカーのサマーホテルを購入し、そこに理想的な大学キャンパスを設計するためにグロピウスとブロイヤーに新しい建築を依頼した(私たちは二人と仲良しだった。ドイツの元バウハウスの創始者であるグロピウスは、そのときハーバードの建築学科の部長であり、同じくバウハウスのブロイアーはグロピウスの新しい教授陣の一人だった)。図面が作成され、建築モデルがつくられ、フォトモンタージュで建築後を示す写真を公開した。……モデルはニューヨークの近代美術館に展示され、そこには数百万ドル(大恐慌の時代にはとても大きな金額だ)の資金集めキャンペーンを開始する機能があった。新しいBMCを構築するためのキャンパスがそこにあったのだ。

たぶん1932年のMoMAでの展覧会《モダン・アーキテクチャー展》のときに知り合ったのだろう、グロピウスとドレイアーはBMC以前から親交があったようだ。

「1948年と49年、その二つの夏の間に、私が本当にとても親密になった人が何人かいた。彼らがブラックマウンテンの本質(essence)だったんだ」そう前置きして、フラーはドレイアーについて語っている。

ブラックマウンテンカレッジの歴史についての私の見解を聞いてほしい。それはフロリダのロリンズ大学の教授とその他の教授たちから始まる。ロリンズカレッジは非常に裕福な大学であり……

ひとくさり、ロリンズ大での悶着の説明をしたあと、ドレイアーに話が移る。

そして、(ロリンズ大の)教授たちのリーダー、彼自身が去った——彼の名前はライスだ——。それ(新たな学校の設立)を実行に移す並外れた能力を持つ誰かがいなければ、彼がいくら野心を持っていてもどうすることもできなかっただろう。そして、それを実装したのがセオドール・ドレイアーだった。

ドレイアーの5人の兄弟姉妹は、20年代にそれぞれ100万ドルを相続した。テッドは理想主義者だったから、お金を引き継ぐのは間違っていると感じそれを拒否した。彼のお金はほかの兄弟たちに分配された。彼らはブルックリンのコロンビアハイツ出身だった。私の妻も何世代にもわたってコロンビアハイツにいたので、テッド・ドレイアーのことをよく知っていたんだ。テッドは理想主義者であるだけでなく、エンジニアであり科学者でもあった。彼はMITに行っていたんだ。彼の妹のキャサリン・ドレイアーは——おそらく彼のお金の一部を使って——20年代を代表するモダンアートの収集家の一人になった。キャサリンはカンディンスキーたちのコレクターの最初の人だ。彼女はアーティストの非常に活発な後援者だった。……とにかく、私はこのテッド・ドレイアーのことを知りたかった。

フラーによると彼の妻君とドレイアー一族は同郷で、よく知る間柄だったらしい。しかし、フラーが妹として紹介しているキャサリン・ドレイアーは実は叔母であることがインタビュー原稿に注釈として書き足されている。誰が書いたものかはわからない(あとからエマ・ハリスが加えたのかもしれない)。このようにフラーの記憶がどこまで正しいのかは疑問だが、ドレイアーは裕福な環境の下で十分な教育を受け、身内に名の知れた美術コレクターがいて、アメリカやヨーロッパの美術界、ひいてはバウハウスとも関係があったことがわかる。

そういうことを知って初めて、なぜBMCの設立前からMoMAと関係が持ててアルバースを招聘できたのか、YMCAに間借りできたのか、そして、まがりなりにも運営できるだけの資金調達ができたのか、などの疑問が解けてくる。

彼らはフロリダからノースカロライナの西部に移動した。それがブラックマウンテンだ。美しい山里、アメリカ合衆国のはじまりのころからあった信仰心の厚い地域、そして多くの宗教上の会合が行われてきた、まさにキャンプが集まった場所だ。……そのような地域にはとても貧しい人々が住んでいた。しかし、丘にはとても豊かな土地があり、お金持ちもたくさんいたんだ。……そしてドレイアーは、その地域に、YWCAやYMCAなどの北部の機関が、夏の休暇に大勢の子供たちが集まるための独自の場所を建設したことを知った。……テッドはとても大きなホテルをとても安くで借りることができて、彼とフロリダの教授たちはそこに引っ越した。その後、彼は湖の周りに開発された土地を見つけた……そして、テッドはその地所も購入することができた。……大恐慌のあとであり、誰もお金を持っていなかったが、それは物理的な意味でのブラックマウンテンの創立だった。そう、テッドはいつも舞台裏にいたんだ。

裏方に徹して決して表に出ようとしなかったドレイアーだが、火中の栗を拾う心境だったのだろう、スキャンダルでカレッジを去ったボブ・ウンシュに代わって、1945年11月から46年の春学期が終わるまでのあいだ学長(レクター)を務めている(46–47年度も再選されたという記述もあるが、現存するBMCの議事録では明らかにはなっていない)。そんな彼が、なぜBMCを追われなければならなかったのか。インタビューでフラーはBMCの内実に関して(多少主観的なところはあるとはいえ)かなり詳しく語っている。

テッドとアルバースを最後に見たのはその夏のことだと思う。……テッドはより多くのお金を得るために絶えず出かけていた。……しかし時はマッカーシー※5の(赤狩りの)時代で、コミュニズムに対する若者の関心は高まっていた。学生たちは心理学にひどく興味を持つようになり、テッドとほかの評議員たちを説得して心理学者のリヴァイ※6を招聘した。彼は最終的に学内に多大な力を持つようになった。……やがてリヴァイは学生の一人と結婚した。

この話にインタヴュアーのエマ・ハリスは「ホント?(really?)」と応えている。結婚相手はM.C.リチャーズで、彼女はのちに陶芸の学生としてBMCに戻ってくるが、この時点では「Reading and Writing」を担当する教員で学生ではない。これもフラーの勘違いと思われる。

M.C.リチャーズは、40年代後半から50年代初頭にかけてのBMC(つまりBMCの動乱期)に欠かすことのできない人物だ。48年にケージの「メデューサの罠」の翻訳を担当し、その後もケージやカニンガムと交流を深めつつ、もともと文学の人ということもあってオルソンやロバート・クリーリーとも親交を持った。48年には印刷工房で学生とともに「ブラックマウンテンプレス」を設立したが、彼女たちが刊行した『ブラックマウンテンカレッジ・レビュー』は1951年6月発行の1号だけで終わっている。51年には教職を退き、NYに移ってケージやラウシェンバーグらと行動を共にし、52年夏、再びBMCでケージの「シアターピース No.1」に参加する。53年には学生としてBMCに戻り、陶芸と詩作で注目されるようになった。

47年秋にドレイアーのあとの学長に就任したリヴァイは学生を扇動し、学生や一部の教員がコミュニズムにのめり込んで、資金集めに奔走するドレイアーをキャピタリストだと糾弾した──とフラーは述べている。しかし、記憶は曖昧なものだろう。アルバースのインタビューも加味すると、コミュニズム的な傾向と民主的なプロセスとが混ざり合って起きたアジテーションのようなものだったと思える。

どうであれ、バウハウスでもデッサウ時代の学長であったハンネス・マイヤーがコミュニストであることを公言して学生を組織したため当局に目をつけられ、政治色を払拭しようとベルリンに移転したものの、時を同じくして政権を取ったナチスの圧力は収まらず、結局閉鎖に追い込まれた経験を持つアルバースにとっては、まさにデジャヴュだったに違いない(実際にFBIがBMCを捜査していた記録が残っている)。アルバースはリヴァイのあと48年秋から49年春まで実質半年だけ学長を務め※7、ドレイアーとともにBMCを去った。

このことについて、フラーは「彼とアルバースは本当に大きな痛みにだまされていた」と言い、アルバース本人は「カレッジのダウンだった」と述べている。しかし、マーティン・デュバーマンの『Black Mountain: an Exploration in Community※8』には、少し違う面からこのことが書かれている。

もうひとつの退任譚

戦争が終わった1年後の1946年9月、BMCは92人(男性49人、女性43人、うち10人がGI法案を利用してやってきた退役軍人)というかつてない数の学生を迎える※9。学習は実際の経験を通じて最も効果的に達成されると考え、デューイ流の進歩的教育をさらに推し進めたかたちで実践していたBMCにとって、急激に増えた学生に対応するのは大変なことだった。

これまでのリベラルアーツプログラムを拡充するためには、少なくとも30人の教員が必要だった。もちろんかなりの予算が必要になる。学生と教員は共同生活を営み、経費節減もあって自給自足を目指して農場と牧場を運営していたが、それもとうてい追いつかなくなる。

それなら、BMCにおける体験学習の中心で、最もよく知られている芸術分野に注力すべきではないか。夏の音楽講座や美術講座には100人近い学生が集まる。そこにクラフトや製本、印刷、そして建築や農業も含めて、これまで蓄積してきた知見を注ぎ込めば、既存の一方的な美術や音楽の学校ではない新しい形態の学校ができるのではないか。そう考えたアルバースとドレイアーは芸術学部の設立を提案した。そして、その名称を「Black Mountain College of the Arts」として、芸術学部だけに用いる(校名は変更しない)ことで、合意がとれるところまでは漕ぎつけていた。

先ほど「デューイ流」と書いたが、BMCはライスからカレッジの組織原則と芸術に重点を置いた体験学習の両方を受け継いでいる。その上で、後者を独立させることはなんとかできそうだった。しかし、アルバースらは前者にも手をつけようとした。

BMCは設立以来、教員と学生の代表で話し合う合議制をとっていた。President(学校長)すら存在しないことは前回にも書いたとおりだ。外部にはジョン・デューイはじめ、ワルター・グロピウスやアルバート・アインシュタイン※10らが名を連ねる諮問委員会が設置されていたが、権限は何も持っていなかった。教員と1人の学生で構成される評議委員会(Board of Fellows)が唯一の統治機関だった。BMCは、学生と教職員が住まいと食事をともにし、ともに学び、働き、交流し、創造する、小規模で実験的かつ経験的な大学コミュニティとして自治され、教員と学生によって所有および運営されている——それがカレッジの自負であり、大前提だったのだ。

しかし経営の安定を理由に、アルバースとドレイアーは新たな理事会の導入を提案した。アルバースは、9人の評議員(6人の学外者と3人の教職員)で構成される委員会を設立しようと考えていた。ドレイアーはそれに対し「委員会は、富を求めるアイデアではなく、カレッジが何をしているのかを理解するためにつくる。私たちが自信を持って推薦した人々と計画されたプログラムを信じることだ」と援護をした。それはBMCのメンバーにとって受け入れがたいことで、反発は火を見るより明らかだった。

アルバースは、「芸術家が総合的な教育を受けることができる場所」あるいは「経験するだけではなくカリキュラムの中心にある芸術の専門家を育てる場所」の実現で満足し、BMCの運営に意見できる学外評議員の招聘まで言う必要はなかったのかも知れない。彼がそれを遂行しようとしたのは、ヨーロッパからの亡命者がアメリカで発言権を持ちはじめたことが背景にあったのか、あるいはその逆で、いつまでも亡命者でしかあり得ないことに業を煮やしたのか。いずれにせよ、バウハウスでなし得なかった理想の美術学校の夢はここで潰えた。

ドレイアーについてはもう少し複雑だ。ドレイアーは経済的にBMCを支えていた結果、それがためにBMCを追われることになった。これについてはいろんな記述があるが、本当のところはよくわからない。

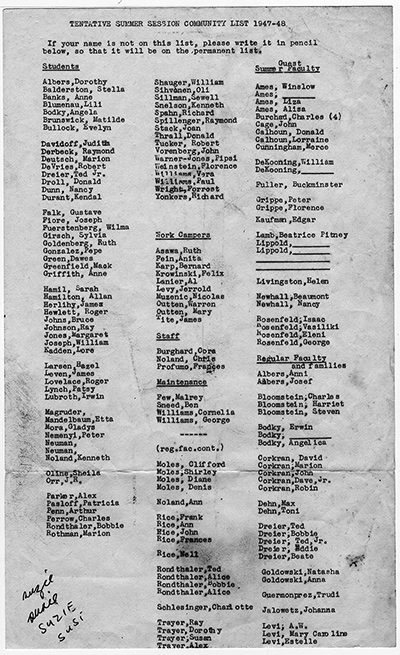

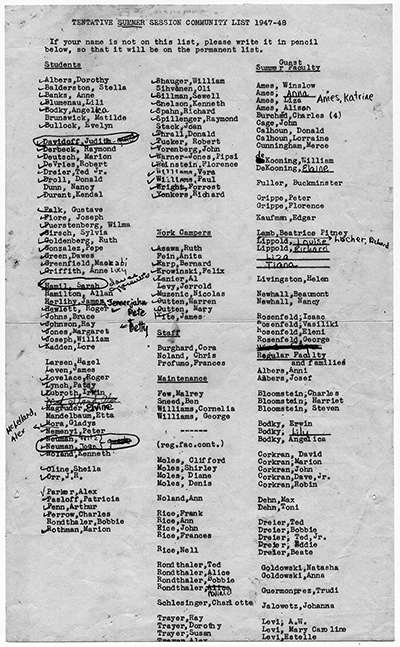

ドレイアーの扱いに対する抗議から、アルバース、トルード・ゲルモンプレズ、シャーロット・シュレシンジャーが辞任した(そしてグロピウスはすぐに諮問委員会から辞任した)。アルバース ─ ドレイアー政権に対する反逆は秋を通して構築されていた。……ドレイアーがブラックマウンテンをあきらめて閉鎖するつもりだという噂が広まり始めたとき、あるいは、将来の管財人から新しい「Black Mountain College of the Arts」を率いるように頼まれたという噂が広まり始めたとき、不満は頂点に達した。

Martin Duberman “Black Mountain: an Exploration in Community”

このあたりが、そうだったのかなと思えるところだ。ドレイアーは、ライスの描いたリベラルアーツ教育を諦めて、ニーズのある芸術教育に移行しなければ経営的にBMCの将来はないと考えていたのだろう。そしてそれを実行しようとしたのだ。

戦後の状況やその後の社会変化を知っている我々からすれば、彼の判断は理解できる。しかし、(たとえアルバースの言うように青臭い考えだとしても)ユートピアとしてのカレッジコミュニティも否定したくはない。仮にアートスクールに鞍替えしていれば、アートやデザインに特化した(バウハウス型の)美術教育はできても、その後のハプニングに代表されるような新しい(アメリカ美術的な)運動やブラックマウンテン派の詩人に代表される文芸活動などを生むことはなかっただろう。その後現れてくる対抗文化やコンピュータカルチャーにまで繋ぐことができたかどうか。新しい文化の芽が美術の内側に取り込まれていったであろうことは想像に難くない。

結果として、ドレイアーとアルバースはBMCを去った。ドレイアーの長い経理責任者としての、そしてアルバースの芸術部門責任者としての、プレッシャーもここに解き放たれることになった。BMCから解放されたあと、アルバースはイェール大学に移り、その後の活躍は周知のとおりである。ドレイアーは、1950年から62年までGE(General Electric Co.)で働き、最初の原子力潜水艦を駆動する電源を開発するプロジェクトに参画、のちにノウルズ原子力研究所の課長を務めた。

これによって「ライス、アルバース、ドレイアーのBMCが終わった」とデュバーマンは書いている。しかしこの騒動は、この時代特有のイデオロギー対立の一面があったにせよ、アメリカ的な(特にデューイ的な)プラグマティズムと第一次大戦後の西欧(主にドイツ)文化や思想との軋轢の帰結だと総括できる。ドレイアーはその間に立って理想論者として働いたが、結局のところ疲弊し、あきらめたのだと思う。アニ・アルバースは、「絶え間ない緊張、プライバシーの絶え間ない欠如、お金の絶え間ない欠乏、そしてあなたたちが持っていたのと同じ投票権を持つことによるすべての教員との絶え間ない摩擦、それらによって疲れ果てた」という言葉を残している。

そして1949年の夏を待たずして、フロリダ・ロリンズ大からやってきたすべての教員がBMCを去った。ドレイアーは最後に最善を尽くし、「カレッジの友人」にと長い謄写版の会計報告を書いた。彼は個人的な確執と苦い記憶を押し戻し、こう語っている。「ブラックマウンテンは15年間素晴らしい場所だった。私たちはいくつかの新しい道を切り開いたのだ」。

エデン湖とダウンタウンでの出来事

話をエデン湖に戻そう。かつてのキャンパスをひととおり巡ってスタディ棟に戻り、ピロティに腰掛けて気がついた。壁が立っている —— ピロティのスペースを区切るパーティションが立っていたのだ。キャンプに来る子供たちのためだろうか。コーチャーが考えた建物の端からクラフト室の石垣までを見渡せた空間は、そこにはもうなかった。来るのが1年遅かったらパーティションのある風景しか見ることができなかったし、それをスタディ棟だと思っていただろう。間に合って良かった。写真に収めながらそう思った。

そのピロティを象徴するフレスコ壁画※11の修復が始まったというニュースが、2020年の春に舞い込んできた。1946年にジーン・シャーロットが描いたものだ。保存修復家のクレイグ・クロフォードとマホ・ヨシカワが復元に取り組んでいるという。秋になって修復が完了したという投稿がFacebookにあった。写真もアップされており、ずいぶんきれいになっている。子どもたちに落書きされたりしてけっして良い保存状態とは言えなかったし、劣化も進んでいたので、長く残していくために修復は当然だろう。しかし、色が剥げ落ち壁が削れていたとしても、シャーロットのオリジナルを見ることができて良かった。こちらも間一髪で間に合った※12。

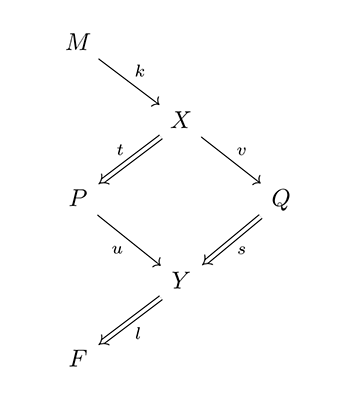

[図6]手前が二つある壁画の片方「INSPIRATION」のオリジナル。左手奥に見えるのが新しく立ったパーティション。

[図6]手前が二つある壁画の片方「INSPIRATION」のオリジナル。左手奥に見えるのが新しく立ったパーティション。

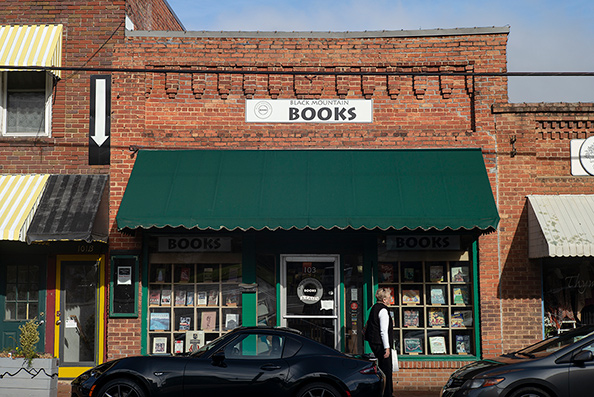

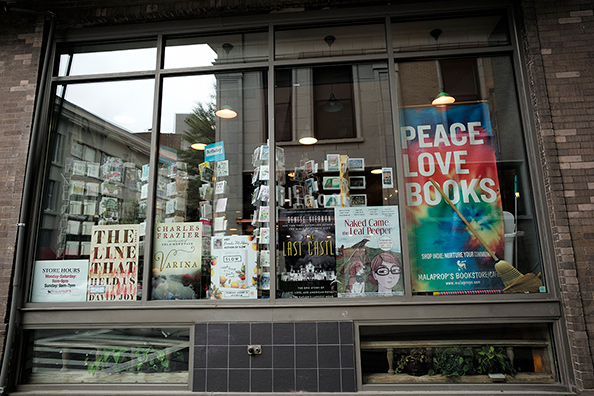

週末、ブラックマウンテンのダウンタウンまで足を伸ばす。目的は二つあった。前回資料を買った本屋のオヤジさんの写真を撮りたかったことと、Song of the woodという楽器屋にもう一度行きたかったのだ。

2018年秋に訪れたとき、曲がり角にあったハンマーダルシマーと書かれた五線譜の看板が目に止まった。店に入ってみると、これまで見たことのない(強いていえばオートハープに共鳴用のボディをつけたような)美しい楽器が並んでいた。サイズは、ノートPCぐらいからコーヒーテーブルぐらいのものまで大小さまざまだ。カウンターではオーナーなのかお店番の人なのか、年配の女性がバチで弦をたたいて美しいメロディを弾いていた。「打弦楽器だからハンマーなのか…」その音色にしばらく聴き入っていた。

東京に帰って調べてみると、ハンマーダルシマーはペルシャに起源をもつ民族楽器だということがわかった。ピアノの祖先のひとつだそうだ。しかし、ブラックマウンテンで見たものとは少し違う。一方、マウンテンミュージックと呼ばれているアパラチア山脈に伝わる伝承音楽に使われる楽器の一つにアパラチアンダルシマー(マウンテンダルシマー)がある。膝に置いて弦をはじいて弾く、ルーツミュージックファンには馴染みのある撥弦楽器だ。ブラックマウンテンで見たダルシマーは、ペルシャ起源のものとアパラチア伝承のものとの中間のようなイメージだった。コロンコロンと鳴る美しい音をもう一度聴きたかったし、小ぶりのものを1台買って帰りたいと思っていたのだ。

アパラチア山脈はアメリカ音楽のルーツの地と言われており、なかでもブルーリッジは音楽が盛んな土地柄である。アッシュビルでは、1928年に始まったアメリカでもっとも古い伝承音楽のフェスティバル「マウンテン・ダンス&フォーク・フェスティバル」が毎年8月に開催されている。そういう場所でBMCはヨーロッパのクラシック音楽を教え、ケージの現代音楽を受け入れたのだ。「ブルーリッジにおけるBMCの音楽」というような文章もいつか書いてみたい気がする(ちなみにぼくはルーツミュージックのファンです)。

楽器屋は、旧駅舎からメインストリートに入る角の建物にある。そしてちょうどその角にハンマーダルシマーと書かれた看板があって、曲がるとライブのフライヤーが貼られたショーウィンドウがある……はずだったが、そこには違うメッセージがあった。Song of the Wood has Moved! —— 引っ越したんだ!たしかに前回来たときこの建物は売りに出されていた。そういえば隣の店も閉まっている。オーナーが変わって立ち退かざるを得なくなったのだろうか。貼紙には電話番号が書かれており、そこに電話すれば移転先を教えてくれるのだろう。番号の下にはAnd We’ll see you soon…とあった※13。

[図7-1]Hammer Dulcimers と書かれた、楽器店「Song of the Wood 」側面の看板

[図7-1]Hammer Dulcimers と書かれた、楽器店「Song of the Wood 」側面の看板

[図7-2]角を曲がったショーウィンドウにあった貼紙

[図7-2]角を曲がったショーウィンドウにあった貼紙

[図7-3]全景。シェードにSINCE 1975とある(2018年撮影)

[図7-3]全景。シェードにSINCE 1975とある(2018年撮影)

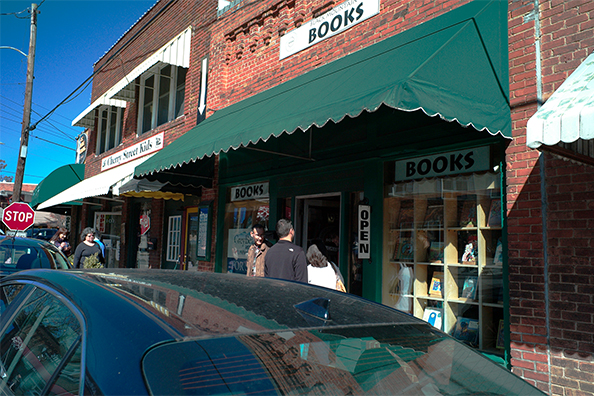

結局楽器を手に入れることはできなかったが、気を取り直して本屋に向かう。日曜だからか人通りが多い。車も多く、通りの反対側からは店が見えないぐらいだ。それでも通りを渡って店の前に出た。ドアには「Sale All Books 50% Off」という貼紙がある。どおりで人が集まっているわけだと思ってふと横を見ると、大きく「For Sale」と書かれたポスターが目に入った。どういうことだ!?ドアを開けた。

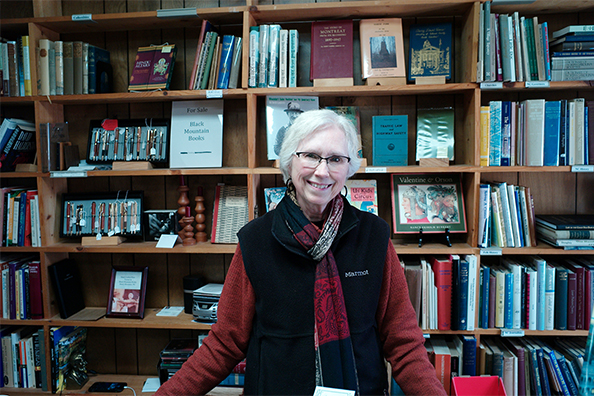

閑散とまではいかないが、確かにずいぶん本が減っている。半額セールなのだから当然か。オヤジさんは見当たらず、女の人がいた。たぶん彼のワイフだろう。思い切って声をかけた。

「去年来て、本を買ったんです。そのときはここに男の人がいました」

「あらそう。それはきっと夫よ」

「店を閉めるんですか?」

「そうなの。跡を継いでくれる人を探したんだけどいなくて。もう私たちも年だから。去年は何の本を買ってくれたのかしら」

「BMCの本です。奥に棚があったから」

「棚はまだあるわ。もうあまり残ってないけど、欲しい本があれば全部半額だからお買い得よ」

だいたいそんなやりとりをして、BMCの棚に向かった。本当にもう何も残ってなかったが記念にと思い、48年夏の「メデューサの罠」にも参加したアーティスト、レイ・ジョンソンの詩画集を持ってレジに行った。

「詩が好きなのね。ロバート・クリーリーのサイン本があるけど、いる?これは売らないつもりだったけど……。もちろん半額よ」

そう言ってレジのうしろの戸棚から本を出してくれた。本には黄緑色の紙片が挟まっていて、SIGNED by Robert Creely (Black Mtn College) と書かれていた。

「写真を撮らせてもらっていいかな。去年ご主人を撮り損ねたんだよ」

少しはにかんだ笑顔と2冊の本を持って、店をあとにした。

[図8-1]店の前の人だまり。入口左のショーケースにFor Saleのポスターが見える

[図8-1]店の前の人だまり。入口左のショーケースにFor Saleのポスターが見える

[図8-2]BMC 関連書籍の棚。もともとたくさんは並んでいなかったと思うが、もう何もなくなっていた

[図8-2]BMC 関連書籍の棚。もともとたくさんは並んでいなかったと思うが、もう何もなくなっていた

[図8-3]お元気で。またいつか。

[図8-3]お元気で。またいつか。

今度行ったときには楽器屋同様、本屋もそこにはないだろう。小さな山間の町でも、やはり変化していくのだ。同じように今に残ったBMCも変わっていく。それをこうして記録できるのは、幸運なことだ。

1949年春にBMCは大きく変わった。それはそう悪いことでもなかった、とぼくは思う。その後のBMCや20世紀中葉のアメリカ文化を知っているからそう思えるのだが。

1949年3月、アルバースは評議委員会を辞任し、臨時委員長の選出を要請する。委員長には農場の責任者で農村社会学を担当していたレイモンド・トレイヤーが指名され、10月には財政を立て直すためにやってきたビジネスマネージャーのN.O.ピッテンガーが学長に選出された。しかし、早くも12月には辞任について言及されており、以来、混乱のなかで学長(レクター)は不在となった。

1950年6月2日、候補者を検討するためにレクター委員会を設置し、長い議論の末、改めてレクターの権限についての文書を作成した。1952年1月18日、チャールズ・オルソンは、外部からレクターを招聘するという考えを破棄するよう動議し、マックス・デーン※14はそれを支持した。同月25日、誰かが再びそれを持ち出すまでレクターを決めることを延期することが動議され可決された。10月7日、教授会はレクターの必要性を再度議論し、主任管理者(chief administrator)として誰かを探すことに着手するという動議を可決した。そして53年にオルソンがそのポジションに就いたとされるが、正確な日付はわかっていない。

さて、写真とキャプションを整えているちょうど今日、2021年1月27日から、ドレイアーのアーカイヴ展示「Connecting Legacies; A First Look at the Dreier Black Mountain College Archive※15」がアッシュビルのヴァン・ウィンクル法律事務所ギャラリーで始まった。アッシュビル美術館が主催しており、昨年少し話題になったCLIR(図書館情報資源評議会)からの助成金によるBMCデジタルアーカイヴ※16最初のお披露目展である。400点に及ぶドレイアーのBMC関連ドキュメントが展示されるらしい。誰も書けなかったドレイアーとBMCの関係の一端を見ることができるかも知れない。すぐに飛んでいきたいところだが、そういうわけにもいかなくなった。YouTube※17を見ながら、デジタルアーカイヴの公開を待つことにしよう。

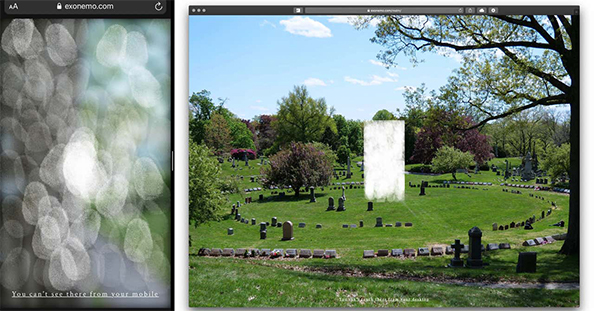

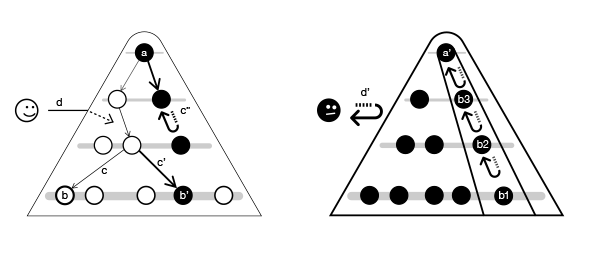

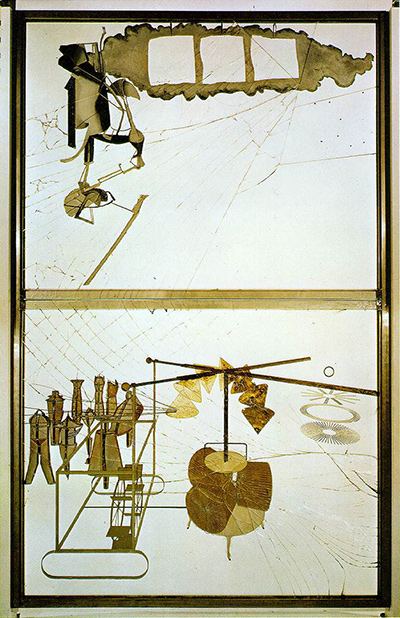

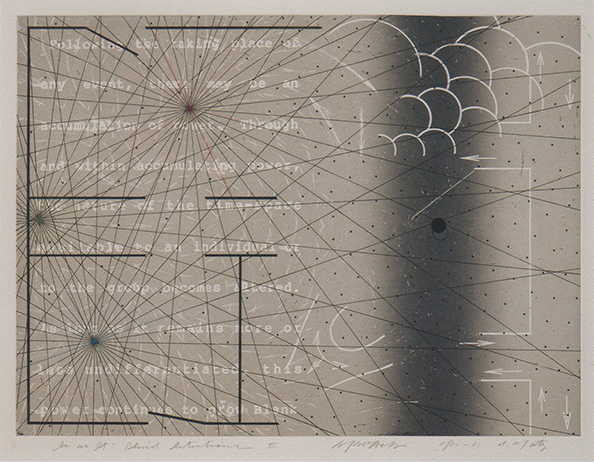

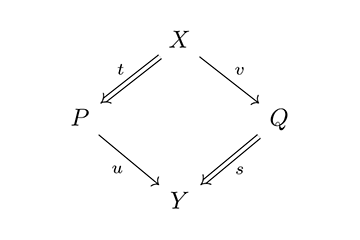

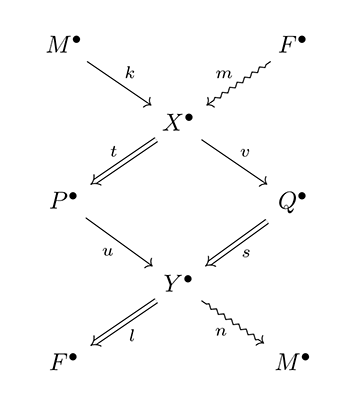

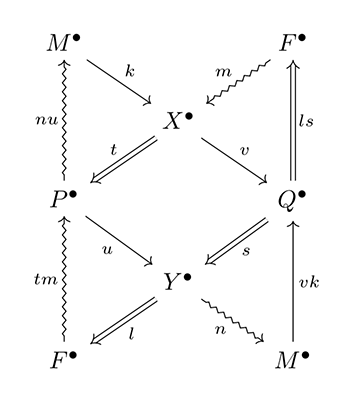

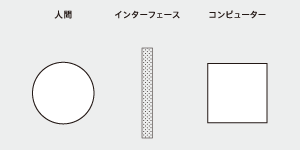

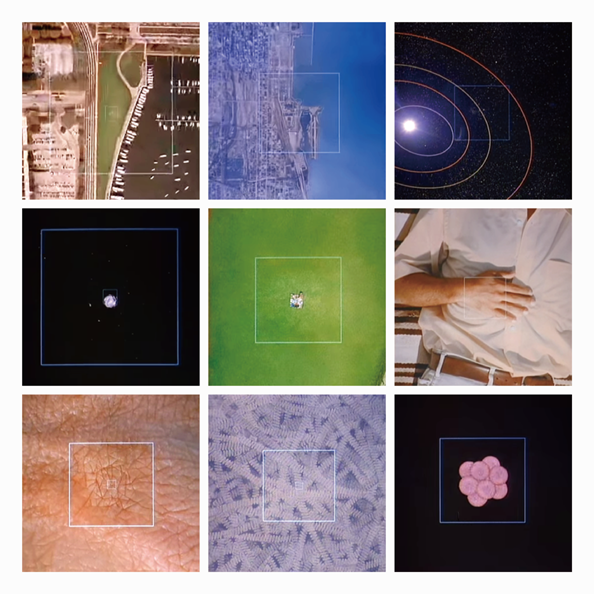

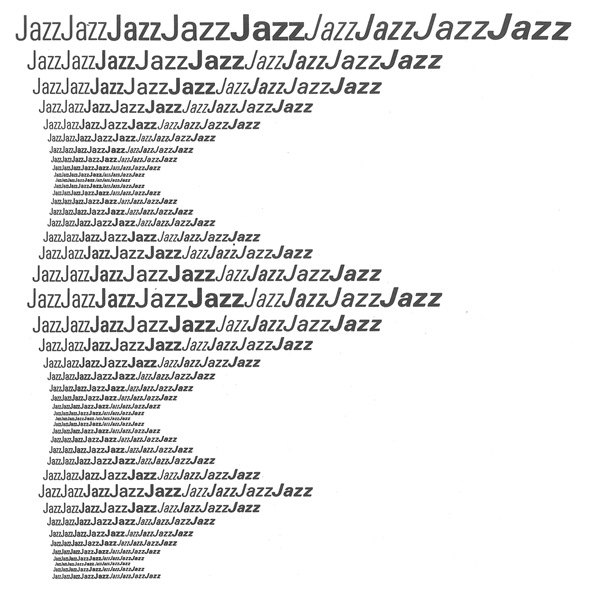

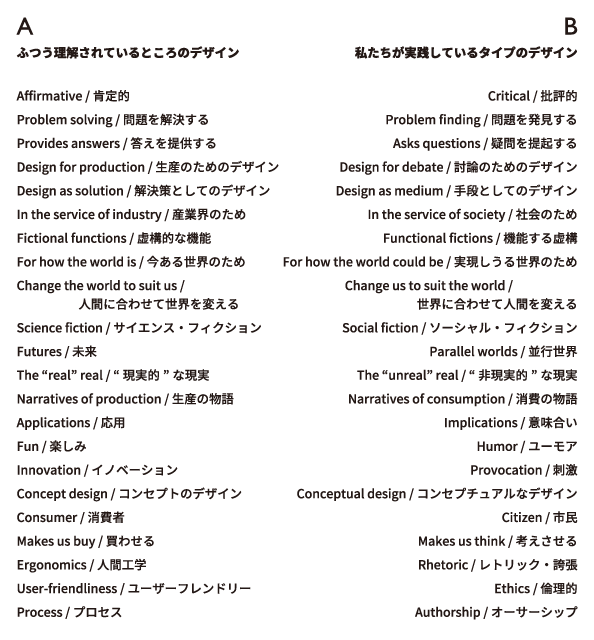

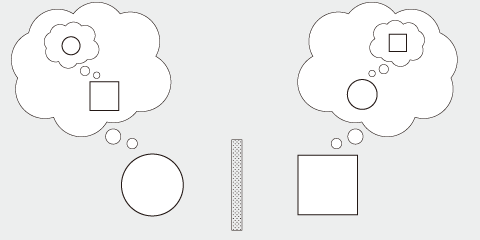

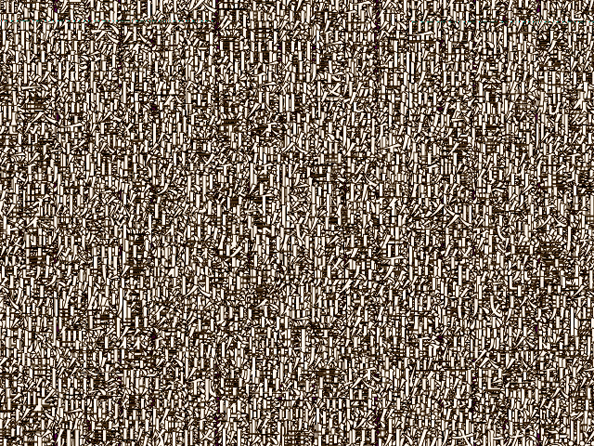

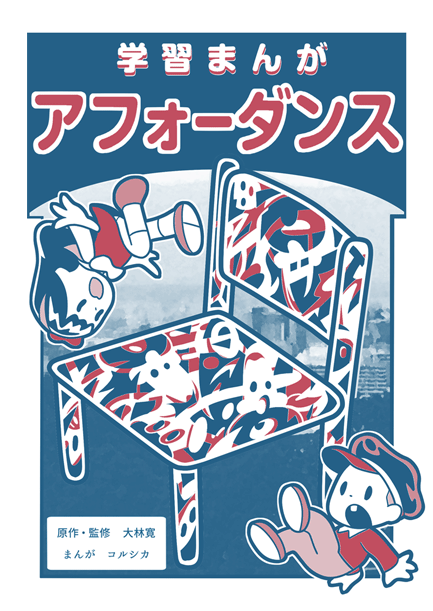

[図1]エキソニモ《Realm》(2020)/左がスマートフォンで見た場合,右がパソコンで見た場合

[図1]エキソニモ《Realm》(2020)/左がスマートフォンで見た場合,右がパソコンで見た場合

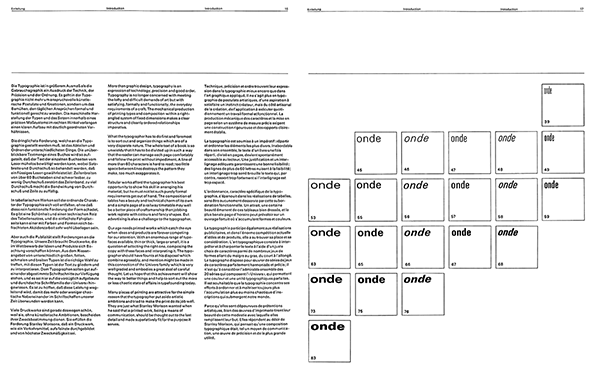

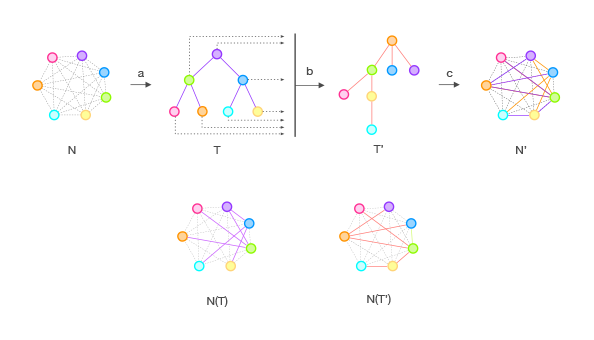

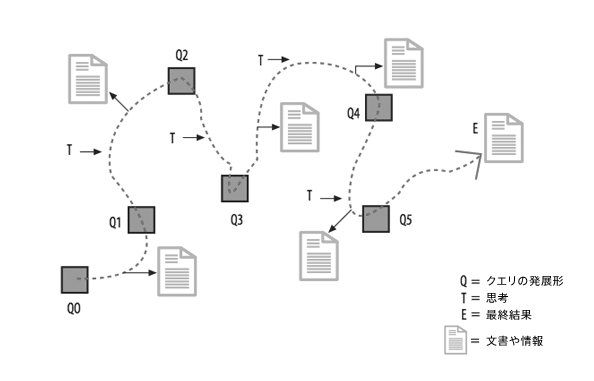

本論考は、エキソニモが久々に発表したネットアートの作品である《Realm※1》が、二つのインターフェイスを持つ意味を探るものである。

《Realm》はパソコンとスマートフォンという二つの環境からアクセスできるオンライン作品である。同じサイトにアクセスしても、パソコンとスマートフォン双方のディスプレイに表示される映像が異なり、そこでの体験も別々のものになっている。東京都写真美術館で開催されたエキソニモ個展「UN-DEAD-LINK」の作品解説には「見えない風景、美しい墓場の写真群のイメージは、二つの全く異なったものが共存している環境を示唆している」と書かれている※2。エキソニモが《Realm》で「墓場」という死を連想させる風景とともに、同一の作品に二つの異なる環境と体験を用意し、それらを行き来して体験するような仕掛けをした意味を探っていきたい。

ヒトを「Realm=中間地点」に呼び寄せる白いオブジェクト

私はエキソニモの《Realm》を、まずスマートフォンで体験した。スマートフォンのディスプレイをタップすると白い指紋のイメージがついた。私の指紋がディスプレイにもついたけれど、それは見えない。見えるのは、白い指紋のイメージだけであり、それは私の指紋ではない。指紋の奥には「美しい墓場」の緑が見えるけれど、ボケていてあまりよく見えない。少し時間が経つと、私がタップしなくても、白い指紋は増えていって、奥の緑の風景はさらに見えなくなっていく。風景は切り替わっていくが、指紋のイメージは墓場と私とのあいだに残り続けている。私がスマートフォンに触れた痕跡を示す私の指紋は見えないままであるが、私が触れたところには白い指紋が残り続けている。ディスプレイのガラスの奥から放たれるピクセルの光が、私や他の人のタップの痕跡を白い指紋として表示し続ける。その結果、白い指紋がディスプレイのほとんどを覆ってしまい、その奥の緑の風景はほとんど見えなくなる。この段階になると、私はディスプレイの下部に表示されている「You can’t see there from your mobile」というテキストの意味を実感している。「there」は白い指紋の奥にひろがる「墓場」である。

「You can’t see there from your mobile」をタップすると「You can visit there from your desktop」とでてくるので、私は「there」=墓場を訪れるために、パソコンを開き、ブラウザを立ち上げ、《Realm》のサイトにいく。パソコンを開いて《Realm》にいくと、私は「there」=墓場を見ることができた。緑の風景のなかに墓石が並んでいる様子が確認できると同時に、そこには霧のようにもやっとした白いオブジェクトがあるのが見える。先ほどのスマートフォンでの体験から、この白いオブジェクトが、スマートフォンのディスプレイを覆う白い指紋の集まりであることをすぐに理解する。白いオブジェクトはスマートフォンの縦長のディスプレイと比率も同じように見える。スマートフォンのディスプレイをタップすると、そのタップに応じて、パソコンのディスプレイが表示している白いオブジェクトにも白い指紋が現れる。パソコン版の《Realm》のディスプレイの下部には「You can’t touch there from your desktop」 と記されている。確かに、私のMacBook Proではディスプレイに触れても「there」=墓場で何も起こらないので、触れている感じはない。では、タッチパネルを搭載したパソコンならどうだろうか。おそらくディスプレイには触れることはできるが、白い指紋を残すことはできないようにプログラムされていて、白いオブジェクトを含んだ墓場に触れることはできないと考えられる。

墓場の風景と白いオブジェクトは、スマートフォンとパソコン双方に現れるが、その見え方は全く異なるものになっている。エキソニモの千房けん輔は、この状況を次のように述べている※3。

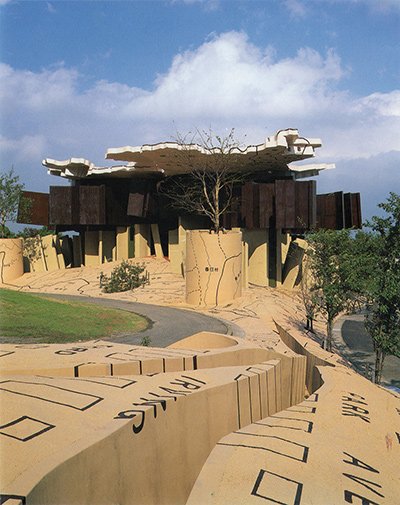

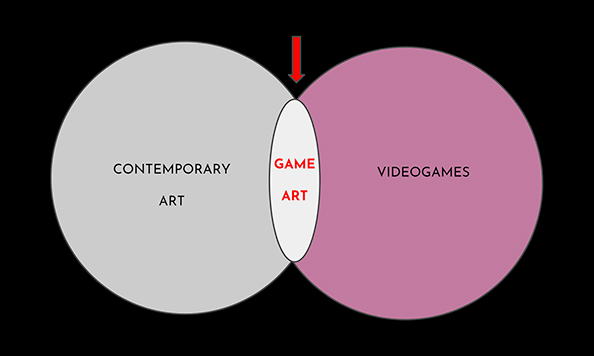

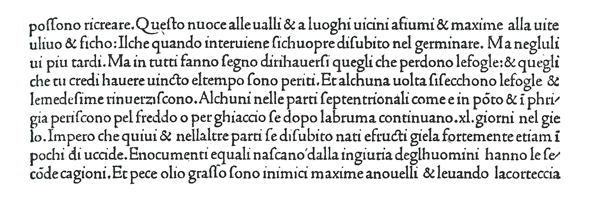

加えてウェブの技術的な話で、ロックダウンの時に、未発表の個展のために作品を作ったりする中で発見がありました。スマートフォンと同じアドレスを、パソコンのウェブブラウザで開くとリッチな画面が出てきて、スマホで開くと省略された画面になって、スマホで見るときは主観的で視野も狭まっているし、パソコンのブラウザで見ると客観的に広く見えるみたいな、同じ空間でも、全然違う見え方をしている、その二つの領域の中間地点みたいなものが気になってたんですよ。だから全てにおいて、ロックダウンの中で、いろんなものの間にある中間地点みたいなことが、頭に浮かんで、ちょうどその時にネットアートをまたやりたいっていう希望も出てました。それまではちょっと物理的な作品が多かったですが、ロックダウンになった後にネットだけでしか存在しない作品を作りたい、そういう意識も芽生えて、そこら辺がすべての中間地点でパンと繋がったアイディアでした。

エキソニモ「エキソニモへのインタヴュー」

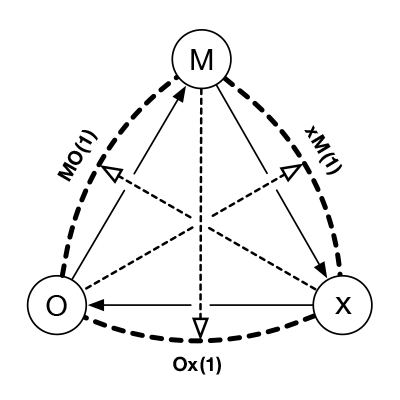

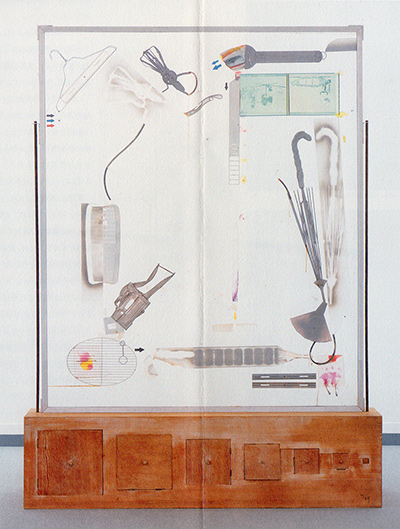

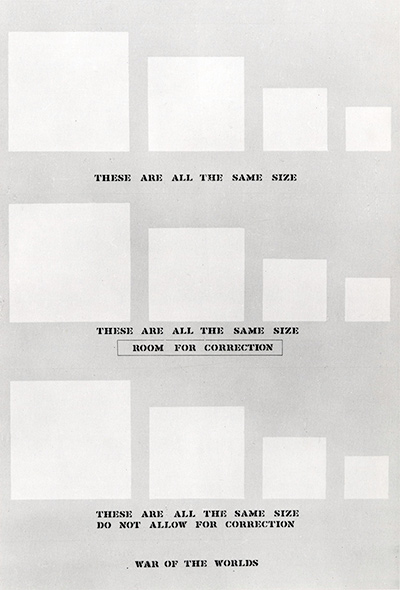

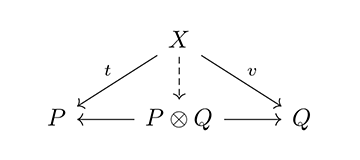

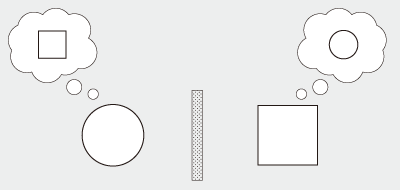

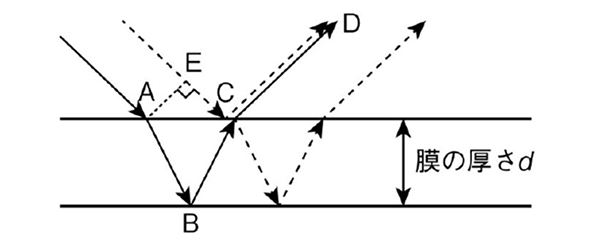

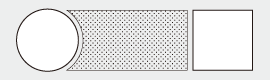

千房は、主観と客観とのあいだの中間地点として《Realm》が現れると述べている。主観では見えないものが、客観では見える。客観では触れられないものが、主観では触れることができる。墓場のなかの白いオブジェクトを「オブジェクト」として見るにはパソコンが必要となるけれど、それに触れるにはスマートフォンが必要となり、誰かがスマートフォンのディスプレイに触れないと白いオブジェクトはパソコンに現れない。二つの異なるインターフェイスを行き来するなかで、《Realm》の白いオブジェクトを含んだ墓場の風景が見えないものと見えるもの、触れられるものと触れられないもののあいだに現れてくる。また、千房はこの作品を「ネットアート」と考えている。ネットアートを語る際に必ず登場するMTAAの《SIMPLE NET ART DIAGRAM※4》は、ネットアートがパソコンとパソコンとのあいだ=中間地点で起こることを端的に示している。この作品を見れば、《Realm》がネットアートとして作成された理由は理解できるだろう。「ネットアート」である《Realm》において、パソコンとスマートフォンというあいだに緑の風景を持つ墓場があり、そこには象徴的な白いオブジェクトは、《SIMPLE NET ART DIAGRAM》が示すように異なるインターフェイスをつなぐリンクの中間地点にあることになるだろう。しかし、二つのインターフェイスでその見え方が異なるものになるのが、この作品の興味深いところになっている。

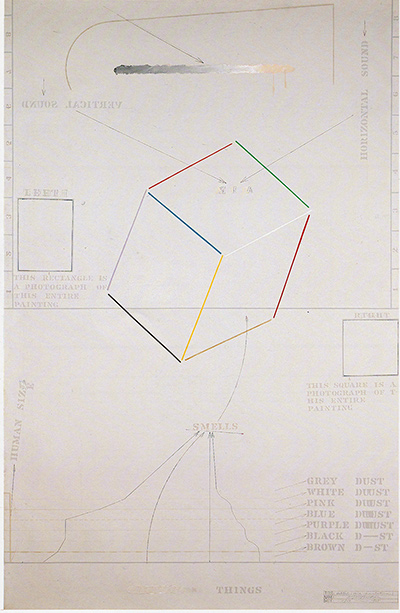

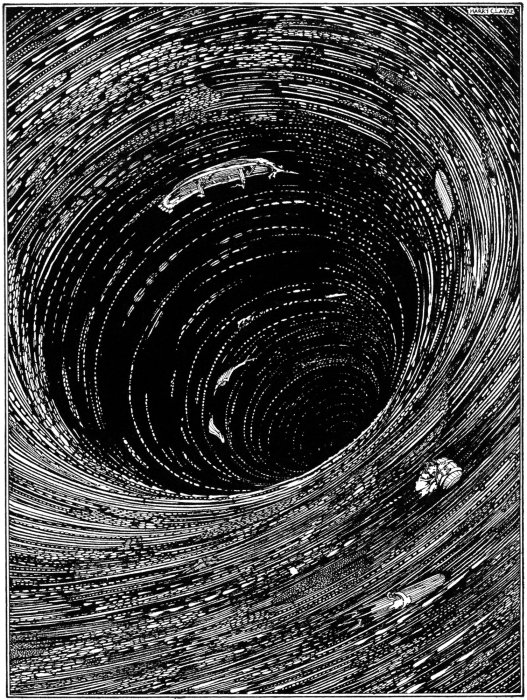

[図2]M.River & T.Whid Art Associates (MTAA)《Simple Net Art Diagram》(1997)

[図2]M.River & T.Whid Art Associates (MTAA)《Simple Net Art Diagram》(1997)

スマートフォンのディスプレイに触れ続け、パソコンのディスプレイを見続けると、「there」としての白いオブジェクトを含んだ墓場を見ることも、触れることもできるようになっていく。二つのインターフェイスの体験によって、《Realm》はスマートフォンとパソコンのどちらか一方のみで体験したものと異なる作品になっていく。スマートフォンのディスプレイをタップしながら、白いオブジェクトをつくり、それに触れているという感覚が強くなるほど、その存在は明確になっていく。白いオブジェクトが二つのインターフェイスをつなぐ中間地点として存在感を強めるとともに、それを見ている私もそこに引き寄せられていく。そして、その触れている感覚とともに明確になっていく白いオブジェクトを含んだ墓地の風景をパソコンで見ていると、二つのインターフェイスを行き来する自分の居場所が曖昧になってくる。私は白いオブジェクトに触れられるところにいながら、その全体が見えるところにもいて、主観的な位置と客観的な位置に同時にいるような感覚になっていくが、そのどちらか一方にいるわけではなく、私自身も白いオブジェクトとともに二つの異なるインターフェイスを結びつけている「中間地点」に存在しているのではないかと感じられるのである。

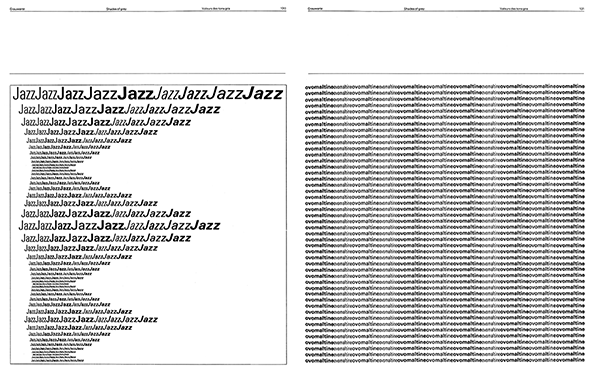

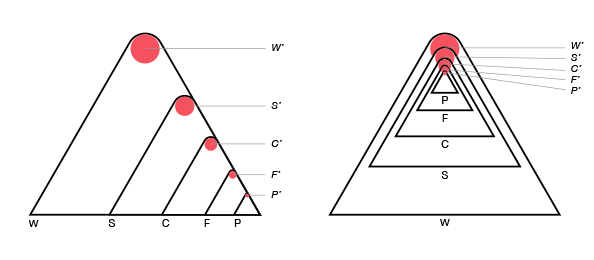

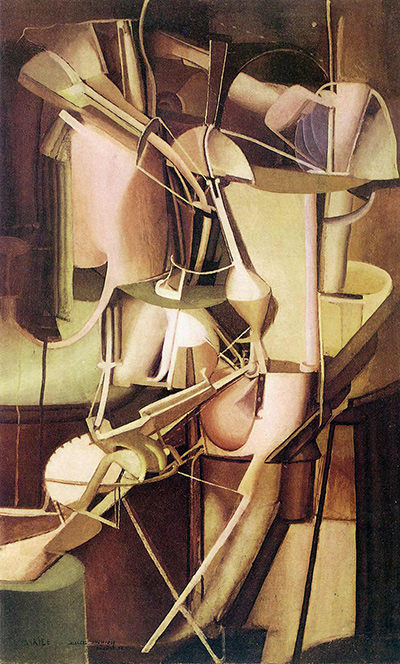

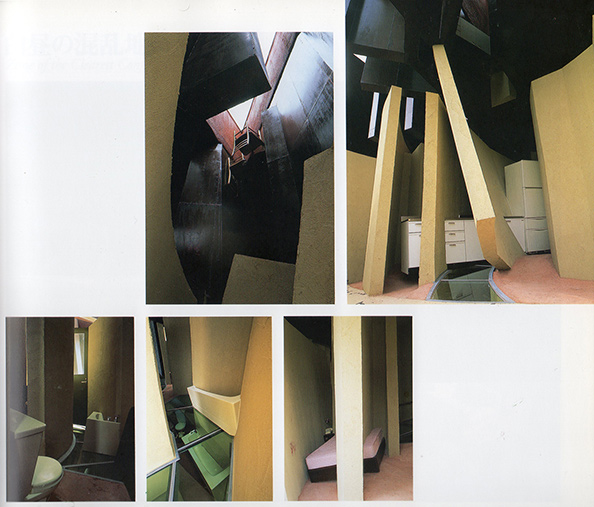

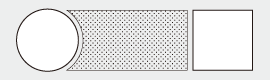

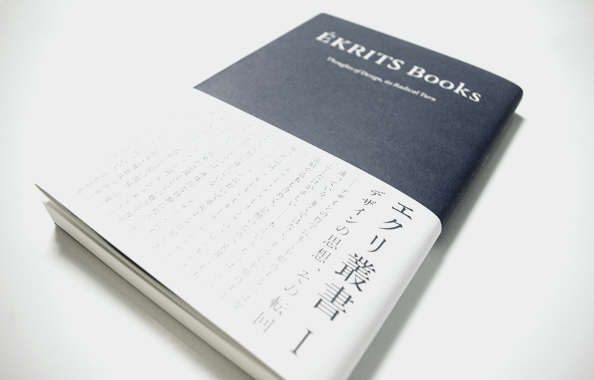

《Realm》は二つの異なるインターフェイスを用いて、触れることと見ることとを結びつける「中間地点」として白いオブジェクトをつくり、そこに作品体験者を引き寄せていく。この作品体験と対比するために、エキソニモの「ゴットは、存在する。※5」という連作を取り上げたい。その理由の一つが、2009年に発表された「ゴットは、存在する。」には、スマートフォンを用いた作品がないということである。この作品には、エキソニモがスマートフォン以前のインターフェイスについての考え方が色濃く示されている。その考えは、インターフェイスを用いた作品でありながら、鑑賞者とのインタラクションがなく、触れることなく見るだけの作品体験になっているということに現れている。

標準的なインターフェイスやデバイス、インターネットの中に潜む神秘性をあぶり出すことをテーマにした一連のシリーズ。光学式マウスを2つ絶妙なポジションで合わせることでカーソルが動き出すことを発見し、その祈っているような形態と、祈ることで奇跡が起きている状況を作品化した「Pray」。日本語で神を意味する「ゴッド」と、一箇所だけ違うが意味を成さない単語「ゴット」をTwitterの検索結果の中で置き換え「ゴット」の存在する世界を表出させた「Rumor」など。用途をずらし、無効化されたインターフェイスの中に神秘性を見出していく試みでもある。

エキソニモ「ゴットは、存在する。 (series)」

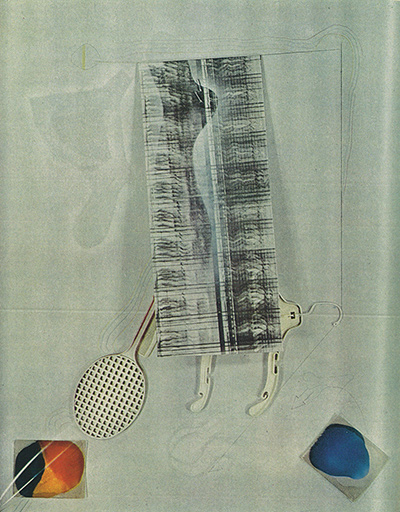

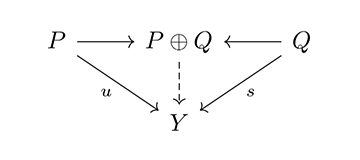

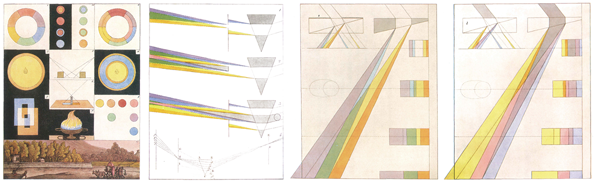

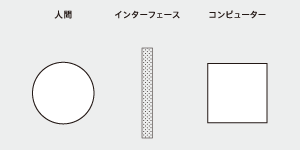

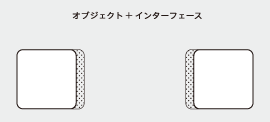

[図3]エキソニモ《Pray》(2009)

[図3]エキソニモ《Pray》(2009)

エキソニモによる作品解説にあるように、「ゴットは、存在する。」はマウスとカーソルとの組み合わせたインターフェイスに「神秘性」を見出していく。それはインターフェイスの無効化、言い換えれば、ヒトを介さずにコンピュータを「操作」することが可能かを試すことであり、その試みに意味=神秘性を見出すことであったと言える。「ゴットは、存在する。」シリーズで「UN-DEAD-LINK」に展示されている唯一の作品《Pray》では、重ね合わされた二つの光学式マウスがヒトの行為を介さずにディスプレイ上のカーソルを動かしている。「ゴット」を「ゴッド=神」と勝手に読み替えてしまうように、鑑賞者はこの状況から勝手に「祈り」という人間らしい行為を想起してしまう。コンピュータは情報入力のためにヒトの行為を必要とし、その情報の入出力の場としてインターフェイスが開発された。しかし、エキソニモはインターフェイスからヒトを締め出し、インターフェイスが自律的に情報を生み出す状況をつくり出す。ヒトを介さずに自律的に情報が生み出されるのを見て、ヒトはそこに何かしらの意味を見出してしまう。

私は「メディウムとして自律したインターフェイスが顕わにする回路※6」というテキストで《Pray》と谷口暁彦の連作「思い過ごすものたち」とを論じて、以下のような結論に至った。

エキソニモと谷口は、それぞれのインターフェイスからヒトを取り除き、インターフェイスをアートのメディウムとして自律させることによって、ヒトとコンピュータを取り巻くより大きな回路の存在を顕わにする方法を得ているのです。

水野勝仁「メディウムとして自律したインターフェイスが顕わにする回路」

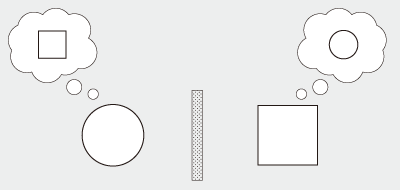

「より大きな回路」というのは、自律的に情報が生み出されていく領域のことを意味している。通常、インターフェイスはヒトとコンピュータとのあいだにあり、双方から情報の入出力を受け付ける機能を担っている。しかし、《Pray》はヒトがいなくても、一定の状況に置かれたインターフェイスがコンピュータとともに情報を生成できることを示している。それは、ヒトとコンピュータ、そのあいだにあるインターフェイスが「より大きな回路」ではすべて等しく、情報をつくり出すためにオンオフの切り替えを行うスイッチとして存在していることを意味している。スマートフォンの《Realm》は《Pray》と異なり、ディスプレイをタップするヒトの行為が「白い指紋」という情報を生み出している。スマートフォンを介して作品に取り込まれた「白い指紋」が、パソコンでは自律的な情報となって白いオブジェクトを生成していく。しかし、パソコンの《Realm》では《Pray》と同じように、インターフェイスに触れることが無効化されており、ただ白いオブジェクトを見るだけになっている。

《Realm》はパソコンとスマートフォンとで見ると触れるという異なる体験をつくりながら、ヒトを「より大きな回路」に組み込み、ディスプレイに向かわせる。パソコンでは見ることしかできず、触れることはできないが、スマートフォンではディスプレイとヒトとのあいだに接触が起こり、指紋が情報として「より大きな回路」に取り込まれていく。ヒトが再びインターフェイスに取り込まれたことで、《Realm》では「ゴットは、存在する。」シリーズの作品になかった「奥行き」がディスプレイに生まれている。ディスプレイの最前面に位置するカーソルが大きな役割を果たしていた「ゴットは、存在する。」では、カーソルとウィンドウという平面的な存在の重なりが強調され、パソコンのディスプレイに「奥行き」が無効化されていた。対して、《Realm》ではタッチ型インターフェイスとカーソルを用いたインターフェイスとのあいだを行き来することで、デスクトップで作品を体験した際に、最前面のカーソルとその奥にある白いオブジェクトとのあいだに「奥行き」が生まれている。この「奥行き」は、インターフェイスが生み出す情報の流れにヒトが入り込んだ結果として生まれたものであろう。そして、「奥行き」とともに墓場という場所が提示され、その奥にある白いオブジェクトにはスマートフォンを介して、触れられるようになっている。しかし、パソコンが見せる「奥行き」とともに現れる「美しい墓場」には入ることも触れることもできないのである。

《Realm》で、ヒトはインターフェイスに戻り、ヒトが入り込める余地としての「奥行き」をディスプレイに見つけたということになるだろう。しかし、それはパソコンのディスプレイが示すデスクトップから眺めた風景でしかないということも考えなければならない。スマートフォンで作品を体験するときには、「奥行き」の存在はぼやかされていて、ディスプレイに触れるほど「奥行き」は見えなくなっていき、最前面の「指紋」を見ることになり、ヒトはインターフェイスに触れながらも、そこから締め出される。スマートフォンの白い最前面は、デスクトップではヒトを招き入れている白いオブジェクトとなって、ディスプレイに「奥行き」をつくる。白い最前面と白いオブジェクトとが同一の存在であり、それが二つのインターフェイスを行き来するヒトを締め出すと同時にヒトを受け入れている。そのプロセスにおいて、ヒトは情報の入出力をつかさどる「より大きな回路」のなかに組み込まれたり外されたりしながら、二つの異なるインターフェイスがつくる「中間地点」に呼び寄せられていく。

「幻想の触覚」を用いて死を呼び寄せる

エキソニモの《Realm》では、スマートフォンのタッチパネルに触れることでインタラクションが起こり、そこから白いオブジェクトが墓場に生成され、ヒトが「より大きな回路」のなかの「中間地点」に呼び寄せられる。ここで考えたいのは、エキソニモがパソコンとともにスマートフォンというあたらしいインターフェイスを用いて、《Realm》で「中間地点」をつくり出しているということである。このことを考えるために、まずはスマートフォンによってもたらされたあたらしい感覚について考えてみたい。

アーティストであり、美術批評も行う布施琳太郎は「新しい孤独※7」において、iPhoneに代表されるタッチパネルに触れることをアートの文脈から考察している。そこでは、私が書いたGUIに関してのテキスト「インターフェイスを読む #3 GUIが折り重ねる『イメージの操作/シンボルの生成※8』に触れつつ、パソコンでは触れることがないディスプレイに触れることの意味が書かれている。

私は上のテキストで、コンピュータ科学者のアラン・ケイが提唱したスローガン「Doing with Images makes Symbols(イメージを操作してシンボルをつくる)」を論じ、「イメージ=見えるもの」と「シンボル=見えないもの」のあいだに「/」を入れた。それは、ディスプレイに表示される「イメージ」と「シンボル=プログラム」とが折り重なっていることを示すためであった。イメージを操作することは、プログラムを操作することにつながっている。そして、マウスとカーソルとの組み合わせでは、「イメージの操作」はマウスと連動するカーソルという「イメージ」で行われることになっている。ディスプレイに表示されるイメージには直接「触れる」ことはできないまま操作を行い、シンボルを生成し続けている。

布施は「iPhone」がこの状況を一変させたと考えている。

つまり「iPhone」は「イメージの操作/シンボルの生成」というアラン・ケイを起源に持つGUIやパーソナル・コンピュータの基本コンセプトから離れ、その操作を、対象を直接操作するような「幻想の触覚」に一元化した。その実現のためにマウスやトラックホイールをはじめとした物理的な入力装置、GUIの大きな特徴である重なり合う複数のウィンドウ、そしてプラスチックで固定されたキーボードなどは排除されたのである。そして「iPhone」はイメージとシンボルの二層構造を排除しながら、巨大なタッチスクリーンを採用する。「iPhone」のユーザーは、麦畑でLSDを摂取したジョブスと同じように、「幻想の触覚」によって対象を直接操作するのである。

布施琳太郎「新しい孤独」

iPhoneの登場によって、ディスプレイに表示されているイメージを直接操作できるようになり、「イメージの操作/シンボルの生成」という二層構造は「幻想の触覚」に一元化されると、布施は指摘する。確かに、マウスとカーソルとの組み合わせで「イメージでイメージを操作する」ものよりも、「指でイメージを操作する」という方がダイレクトにイメージを操作する感覚になる。しかし、指はイメージに直接触れるのではなくタッチパネルを介して触れているので、この状態を「幻想の触覚」とするのは的確な命名である。そして、布施は最果タヒの詩「白の残滓」を経由して、「幻想の触覚」の考察を深めていく。布施は「白の残滓※9」において、以下の部分が最も重要だと指摘する。

大丈夫、窓に近づくと蒸し暑く、私はガラスに手をつけて、

向こう側の私と、半分ずつ祈りを捧げている、

やわらかい体、だということを私は知らない、

硬質なつもりでこの時間をつきぬけようとしている、

その先にあるものが、新生児の私、また、やり直しの人生だとしても。

最果タヒ「白の残滓」

そして、布施はこの部分を「iPhone」を軸に以下のように考察していく。

この作品で最果タヒが表現したのは、生と死や視覚と触覚(=寒/暖)といった複数の二項対立を、ガラスのこちらと向こうに同時に存在できるような「やわらかい体」によって二重性へと変奏し──しかしそれ自体は「私が知らない」ことだ──それを「硬質」な体の「つもり」で「つきぬけようと」する様子である。これはGUIという「二層構造」とは異なるコンセプト、つまり「幻想の触覚」に基づいて設計された「iPhone」についての記述として理解することができる。

つまり「ガラスのこちらと向こうに同時に存在する私」であるところの「やわらかい体」とは「ガラス=GUI」による二層構造に基づいたインターフェイス的主体である。しかし最果は、ガラスのこちらとそちらに同時に存在する「やわらかい体」を自身が持っていることを「知らない」のだと言う。そこでは「硬質な」体によって、その「ガラス」を、「この時間を」、「つきぬけようと」する。こうして「ガラス」はパーソナル・コンピュータにおける「GUI」から「iPhone」へと置き換えられる。彼女は、その「知らな」さによって、二層構造の後の「iPhone」の時代を定義する。我々はその「二層構造」を「知らない」のである。

布施琳太郎「新しい孤独」

GUIの「二層構造」とは異なる原理を持つスマートフォンは、生と死、視覚と触覚の二項対立は二重性と変わっていく。生と死とは対立するものではなく、それぞれが重なり合うものになり、同時に存在している。最果の詩を読み解く布施においては、こちら側も向こう側もなく、それらは二重に重なり合って一つの平面になっていると言える。「二層構造」を「知らない」ことで、あらたに「幻想の触覚」が生まれてくるというのは、とても魅力的である。あらたな感覚が生まれるときに、それまでのことを「知らない」がゆえに感覚が刷新されることがあるからである。

布施は「「iPhone」の画面はイメージとシンボルの二層構造を持たない。「見えるもの」と「見えないもの」の二重性は、その「ずれ」は、世界を直接操作するような「幻想の触覚」によって一元化され、消去される」と書いているが、エキソニモは「見えるもの」と「見えないもの」とのあいだに「ずれ」があると考えているのではないだろうか。なぜなら、彼らはGUIの二層構造をよく知っているからである。よく知っていることを知らないふりをするのでも忘れてしまうのでもなく、GUIの「二層構造」とスマートフォンの「幻想の触覚」とをリンクさせて、あらたな二層構造をつくることで自らの作品をこれまでとは異なる方向性に持っていこうとしていると考えられる。

千房:《Realm》はロックダウンの初期の頃から作っていて、そのままその時のナイーブな雰囲気が出ていて、結構今のこの状態を的確に表現できていると思って気に入っています。詩的でストレートにも見えますが、詩を構成する“言葉”としての、スマホなどのメディアやそれら同士の関係性を意識しています。今気が付きましたが、若い頃拒絶していた写真のような古典的なメディアと、夢から現実化していったインタラクティヴなメディアアートの両方の要素も持っていますね。今はそういう相反する要素を共存させることが、自分たちにとっての挑戦なんです。

エキソニモ「エキソニモへのインタヴュー」

ここで千房は「相反する要素を共存させる」と言っている。異なる要素を一元化するのではなく、要素を共存させるとなると、そこには必ず「ずれ」が生じるはずである。エキソニモは《Realm》で、スマートフォンがつくる「幻想の触覚」から距離をとるために、パソコンとスマートフォンとをリンクさせ、あらたな二層構造をつくったと考えられる。また、千房の言葉から、エキソニモはマウスとカーソルによるパソコンのインターフェイスとタッチパネルによるインターフェイスとを「言葉」として捉えていることがうかがえる。最果が言語で詩をつくるように、エキソニモは異なるインターフェイスを「言語」として組み合わせて詩=《Realm》をつくっている。布施が最果が記述した言語の関係性を読み解くことで「幻想の触覚」を導き出したように、異なる二つのインターフェイスのリンクを読み解くことで、エキソニモが示すあらたな方向性が見出せると考えられる。

エキソニモ作品のあらたな方向性を探る一つの手がかりが、スマートフォンがもたらす「幻想の触覚」で一元化された感覚とパソコンのGUIにおける「見えるもの=イメージ」と「見えないもの=シンボル」の二層構造の感覚とのあいだを行き来していると現れる白いオブジェクトである。なぜなら、この白いオブジェクトはスマートフォンによる「幻想の触覚」が、GUIの二層構造の「ずれ」を可視化したものだと考えられるからである。

千房:今の時代は触ったら感染するなど、今までなかったセンシティヴさが問われていて、でもスマホはよく触る。だから画面にタッチすると指紋が表示される仕組みを作って、スクリーンが一枚の膜であることやよく触っていることを再認識させる意味も持たせています。スマホはより身近で身体的で、インタラクティヴで、でもウェブブラウザは、逆に全く接触ができない状態にする。その二面性がある構造を作って、その中間地点には何があるかを問うているところがあります。

エキソニモ「エキソニモへのインタヴュー」

エキソニモは「接触」をキーワードにして、スマートフォンとパソコンのブラウザで相反する「二面性の構造」をつくり、「幻想の触覚」で一元化された感覚を用いて、GUIの二層構造の「ずれ」をよく見ようとしている。こちらとあちらとを貫く「幻想の触覚」は「見えるもの=イメージ」と「見えないもの=シンボル」のあいだの「/」に触れていく。スマートフォンのディスプレイに触れるヒトの指紋によって可視化される「/」は、パソコンのディスプレイではこちらとあちらとを区切るような「一枚の膜」となって、ディスプレイに「奥行き」をつくるとともに「美しい墓場」を見せるようになる。「美しい墓場」のなかに現れた「一枚の膜」は、パソコンのディスプレイが示す「奥行き」のために見ることはできるが触れることはできない「中間地点」に位置するようになっている。

《Realm》で「幻想の触覚」によって可視化され、「美しい墓場」の「中間地点」に現れる「一枚の膜」の意味をさらに考えるために、編集者の伊藤ガビンによる「UN-DEAD-LINK」展のレビューを引用したい※10。伊藤は今回の回顧展から見えているエキソニモの主題と《Realm》について、以下のように書いている。

回顧展という空間で、過去作をまとめてみると、その作家の強い主題、隠しようのない芯が見えてくる。私にはエキソニモが、執拗に「こちら側」と「あちら側」と「その間にある膜」みたいなものを描いているように思える。

物理空間と仮想空間だけではない。作品とツール、アートとコマーシャル、東京と地方、日本と英語圏、男と女、大人と子供、そして生者と死者。「その間にある膜」をエキソニモは揺らす。人々はその膜のゆらぎに気づくと同時にどうしようもなく「こちら側」と「あちら側」も意識せざるを得なくなる。

物理会場の最後に「Realm」という作品があるのは象徴的だ。触っているのに触れることもできていない。膜を破ることができなくても、何かを伝えることはできるのだ。

伊藤ガビン「メディア・アートの王道と呼ばれて。|メディア・アートの外道と呼ばれて。」

エキソニモは「こちら側」と「あちら側」と「その間にある膜」を描いてきたと、伊藤は指摘している。エキソニモはスマートフォン以前のGUIをよく知っているために、「こちら側」と「あちら側」とを一元化することはできない。ここで注目したいのは、エキソニモは「その間にある膜」を揺らすことで、作品の体験者が「こちら側」と「あちら側」とを意識せざるを得なくなるという点である。確かに、《KAO》や《DISCODER》、《FragMental Storm》といった初期のエキソニモの作品は、インタラクションとともにインターネットやコンピュータそのものの原理を「その間にある膜」として扱い、物理空間と仮想空間との存在を考えさせた。その後の《断末魔ウス》、「ゴットは、存在する。」シリーズ、「Body Paint」シリーズなどのヒトのインタラクションを持たない作品においては、エキソニモはヒトの認識をハッキングするような強い衝撃によって「その間にある膜」を揺らし、作品の体験者が「こちら側」と「あちら側」も意識せざるを得ない状況においたと言える※11。しかし、《Realm》においては、体験者は「こちら側」と「あちら側」も意識せざるを得ない状況に置かれるのではなく、その「中間地点」を意識させられる。つまり、《Realm》は「その間にある膜」そのものを主題にして可視化しているのである。この作品の体験者は「一枚の膜」を「触ってるのに触れることもできていない」状況のなかで、見つめ続けるようになる。エキソニモは《Realm》で「こちら側」と「あちら側」ではなく、「その間にある膜」を意識せざるを得ない状況をつくっているのである。

では、ここで意識せざる得ない存在となっている「一枚の膜」とは何なのだろうか。それは、《Realm》の風景となっている「墓地」が示す「死」であろう。哲学者のウラジーミル・ジャンケレヴィッチの『死』の冒頭「死の神秘と死の現象」に、最果の詩のようにガラスを介した生と死とが語られる記述がある。

生きている者と彼岸[オー・ドラ]の大いなる秘密とを隔てるものは、その透明なガラスの厚みでしかないというのだろうか。ドストエフスキーの作品中の人物は時にこの魅力にひかれる……。半透明な膜が此岸[アン・ドサ]と彼岸[オー・ドラ]とを隔てる、とメーテルリンクは言っている。膜の片側には此岸にしてすでに彼岸にあるものが、他の側には、辛うじて彼岸にあり、ごくわずかしかむこう側になくて、要するにほとんどこの世にある彼岸。一つの他の世界。絶対的に他で、絶対的にほかにあり(ここ以外のところ、これ以外のものであり)ながら、しかもいたるところで現存するむこうの世界、つまり、神のごとくいたるところに現存して、いたるところに不在なもの。むこう側[エケイ]とこちら側[エンタウタ]の両側に同時にいて、超越的であってまた内在的なもの。──というのは、ほんのすこしのこと、動脈の中に血塊が一つ、心臓の痙攣一つで《あそこ》がただちに《ここ》になるのだから……。

ウラジーミル・ジャンケレヴィッチ『死』

ジャンケレヴィッチが書く「死」の観点から《Realm》を記述すれば、スマートフォンのディスプレイのガラスが生と死とを分けつつ、ガラスに触れれば触れるほど、《あそこ》=死を《ここ》=生にもたらすような白いオブジェクトの存在が明確になっていく、となるだろう。エキソニモはスマートフォンとパソコンとをリンクさせ、「こちら側」と「あちら側」とをつらぬく「幻想の触覚」を用いて、「こちら側」と「あちら側」との「ずれ」といったそこに存在することは想定できるけれど、実体としては見えない空白を「その間にある膜」として実体化し、一つの白いオブジェクトとして見せている。《Realm》で二つのインターフェイスを行き来しながら、触れつつ触れず、見えつつ見えないという体験とともに実体化していく白いオブジェクトこそが「生きている者と彼岸(オー・ドラ)の大いなる秘密とを隔てるもの」なのである。

メディアアーティストの藤幡正樹は今回の展覧会への寄稿文で、《Realm》の白いオブジェクトが物語を進める謎として機能する「マクガフィン」として言及している※12。

この作品では、現実の自分と画面の中に逝ってしまった自分の指紋と対面する。「これがあれになった」とでも言えばいいだろうか。で、この白い板とはいったいなんなのか、それは手元のスマホのタッチパネルのコピーであると同時に、スクリーン上の光の明滅でもある。とはいえ、ひとまずその機能が判ったとして、つまりブラックボックスの仕組みが判ったとしても、実際にはなにも判ったことにはならない、依然としてマクガフィンの意味は不明だ。なので、より良く理解しようとする人は、何度もスマホにタッチする、「でもそれは『マクガフィン』なんだよ、君。」タッチすることに熱狂させることが、この作品の目的なんだよ。

藤幡正樹「『エキソニモ UN-DEAD-LINK』展特別寄稿」

《Realm》では、白いオブジェクトがマクガフィンとして作品の中心に位置している。それは謎であるがゆえにインタラクションを生み出しはするが、ヒトの認識をハックするような強い衝撃を持つ表現というわけではない。ここで重要なのは、エキソニモのインタラクションを伴う作品で、「マクガフィン」と呼ばれるような「秘密」や「象徴」が表出されることは、これまでなかったということである。いや、それらを多少は持っていた作品はあるかもしれないが、《Realm》のように「マクガフィン」が中心に据えられることはなかった。白いオブジェクトをよりよく理解しようと、スマートフォンの透明なガラスに多くタッチしても、白いオブジェクトが明確になるだけで、そこに何も意味は生まれない。しかし、「これがあれになった」というかたちで、スマートフォンの指紋は直ちにパソコンのディスプレイに「逝って」、白いオブジェクトになってしまう。そして、白いオブジェクトが明確になればなるほど墓石のようになっていき、「死」が強まっていくのである。

《Realm》には、ヒトの認識をハッキングするような強い衝撃もなければ、インターネットやコンピュータ、または、インターフェイスの「神秘性」を否応なく感じさせることもない。その代わりに、エキソニモは「死」という見ることも触れることもできない象徴的な対象を作品に呼び込んでいる。芸術作品では対象となることが多い「死」ではあるが、エキソニモの作品において、ダイレクトに感覚できる死や否応なしに死を認識してしまうというかたち以外で「死」が作品に持ち込まれたのは、はじめてだと言える。《Realm》は「死」が「こちら側」や「あちら側」としてダイレクトに認識されるではなく、「そのあいだの膜」として表出され、象徴性を持って作品に入り込んできたという意味で、エキソニモ作品の一つのターニングポイント=将来の中間地点になると考えられるのである。

近藤宏:

私自身も日本語版の翻訳に関わったのですが、2013年に英語で発表されて世界中で大きな反響のあった“How Forests Think(邦題:『森は考える※1』2016年刊行)”の著者であるエドゥアルド・コーンさんに、本日は主に三つのテーマについてお伺いしたいと思っています。ひとつ目は、『森は考える』についてお尋ねしたいと思います。つぎに、民族誌的現実について分析し、考える方法について。そして、最後に、『森は考える』以後に、どのようなことをなされてきたのかについてお聞きしたいと思っています。まずは、この刺激的で挑発的なタイトルの著作『森は考える』で、何を目指されていたかを振り返りっていただけますか。

『森は考える』はどのように作られたのか

エドゥアルド・コーン:

『森は考える』は民族誌なので、人々と共に暮らし、その人たちがなすことに耳を傾けるなかで出来上がりました。わたしがフィールドワークを行なった地域では、人は人のあいだでのみ暮らしている訳ではありません。彼らは森のなかで、人と人以外の様々な存在に囲まれて暮らしていました。そのため「民族誌を行なって(doing ethnography)」、様々な存在に「耳を傾け」ました。そこには「人びとの声を聞くこと」以上の意味があったのです。私は、人ではない存在たちの声にも耳を傾けていたのです。わたしは、人々がこうした「他なる存在」と交流する様子を傾聴していました。

そのうち、人々が森にいる存在とコミュニケーションをとるときには、言語がふつうとは少し変わったかたちで使用されているのに気付いたのです。そのようにして、人々が何をしているのかを理解するには、わたしがもともと考えていた人類学自体についても変えていかなければならないことに気付いたのです。森のなかで様々なたぐいの存在と関わり合う人々と真の意味で一緒に過ごすこと。それがこのプロジェクトの根本にあります。

近藤:

コーンさんが、そのような発見を一冊の本にまとめる際に、最も難しかったことは何でしょうか。

コーン:

いろいろな段階で多くの困難に出くわしました。私は、本書の基になる調査を行なったエクアドルでは四年間を過ごしました。現地のフィールドワークも、その段階のひとつです。そのフィールドワークは博士論文のプロジェクトの一部だったのですが、ともかく、本当に長い時間をそこで過ごしたのです。「ああ、全く何も起こらないな、退屈だ」と感じたこともありました。しかし、物ごとが急にひとつに結びついて、ひらめく瞬間もあって、後から振り返ってみると、本書にあげた最も刺激的な発見のいくつかは、ほんの数秒の間に起こったことだったのです。

そうした発見については、その後かなりの時間を割いて執筆することになりました。時間性というのは、面白いものですね。とくに何もしないことに多くの時間を費やすこともあれば、瞬く間にことが起こる状況が突然訪れたりもします。そんなふうになるには、自分がその場に居続けることが必要だったのです。いずれにせよ、この本では森が考えるとはどのようなことであるのかを説明しようとしています。そして「なぜそんなことが言えるのか」「人類学の枠組みでもそんなことが言えるか」といったことを、本書を読んだ人たちが話題にできるように、揺さぶりをかけることが狙いなのです。

わたしはこれまで、人類学が多くのことを伝える術を持たないことに歯痒い思いを抱いてきました。人類学者が決まって言うのは、この人たちはこう考え、あの人たちはこう考えている、といったことです。わたしには、そんなことをやっていたのでは、誰かが言った何ごとかを記述する以上に先に進んでいくことができないように思えたのです。

人が他なる存在と関わり合っているという事実があったため、わたしは、研究のやり方は他にもあるのではないかと考えたのです。その結果、本書で扱った研究に結びつきました。というのは、彼らは、森のなかで事を成し遂げるためには、社会的現実や文化的現実 —— 人類学者が日ごろ研究対象としているようなたぐいの現実 —— とは異なる現実へと踏み込んでいく必要があったからです。人々は、他なる存在とは異なる水準で交流しています。話し方や考え方を変えざるを得ないほどに異なる水準においてなのです。わたしはこうした点にとても興味を抱きました。

こうしたことをひとたび理解し、その跡を追うようになれば、その現実が見えてくるようになる、そしてもしその現実にきちんと目に向けるならば、読者が人類学であると考えていることを問わずにはいられなくなる。そうしたことを本書では示そうとしました。人類学は、もはや文化について語るだけではなくなっています。人間であるとはいったい何を意味するのかを考え直すよう、読者は促されるからです。こうしたことすべてにわたって書かれているのが本書です。

§

近藤:

『森は考える』でコーンさんは、人類学者として、現実の新たな捉え方を探っていたのですね。人類学者は、現実を文化的現実として描写することに慣れていて、「ある人たち」だけにとっての現実、つまり他の誰かの現実として理解しています。それに対して、コーンさんが行なったのは、このような現実を、他なる存在の現実、そしてわれわれの現実にまで広げる方法を探すということだったということですね。つまり、「他者の現実」を二つの方向に広げることだと理解しました。

コーン:

まさにそれこそ、わたしが試みたことだったのです。このように現実について語ることができるという事実を示したいと考えました。だからこそ「いかに森は考えるのか」という問いが浮かび上がってきたのです。 わたしは、そこにこそ問題があると指摘したのです。それは、人文科学や社会科学、人類学にある真の問題、これまではなかなか取り組みえなかった問題です。人間を超え、人間が世界をどう見ているのかは超えていくことなどできやしないと考えているのです。

跳ね返ってきた『森は考える』のインパクト

近藤:

なるほど。『森は考える』には、様々な反響が寄せられました。もし気になった反響があれば、教えていただけますか。好意的な反響のなかで、意外だったものはありましたか。

コーン:

学術的な反響は、概ね好意的なものだったと思います。それらは興味深いもので、今でもたまに思い返しています。なかには、わたしの意図を理解していると感じるものもありましたが、その他にはどうなのか分からないものもありました。わたしの意図を十分に理解できていないと感じる表面的な反響もありました。しかし、あまり期待はしていなかったのでその分とても刺激的に感じたのが、専門の人類学外からの反響でした。とくに音楽や芸術の分野で重要視されたことでした。これはとても刺激になりました。

§

近藤:

どのような反響だったのですか。

コーン:

リザ・リムという音楽家がいます。彼女は、中国系オーストラリア人で、現代クラシック音楽のすばらしい作曲家です。彼女は、「How Forests Think」という曲名の交響曲を作曲しました。

これには本当に感動しました。彼女はこの曲を12種類の楽器のアンサンブルとして書きましたが、そのなかには中国の楽器である簫が含まれています。この楽器は、彼女がこの交響曲を演奏する際にはいつも使用されています。簫は、一人の演奏者が演奏します。中国の音楽家がこの楽器を使用するレパートリーを作ったのですが、息を吐いたり吸ったりして音を出すので、とても有機的です。それを演奏するプロセス、さらに、演奏者同士が調子を合わせようとする様子がとても面白いと感じました。作曲にわたしは全く関わっていませんが、わたしの本『森は考える』がインスピレーションとなってこの曲ができたと聞いて、とても興奮しました。

当たり前ですが、珍しいことですね。専門書の議論を参考に音楽に置き換えるなど、普通なら考えられません。この本はわたしの手を離れて歩き出したのです。何が起こっているのか、わたしには理解できませんでしたが、後になって、われわれは連絡を取り合うようになり、カナダ南部にあるバンフという町の芸術センターで、音楽コース、つまり夏期の音楽コースを共に教えました。それ以来、われわれは一緒に活動をしています。わたしにとって、このコラボレーションはとても刺激的なものです。

§

近藤:

音楽家としての彼女の反応が、今では新たなコラボレーションへと発展したのですね。他のアーティストは、いかがでしょうか。

コーン:

本当に新しいことが起きているのは、アートの分野ではないかと思います。アーティストたちはアイデアを求めており、気候変動に関心を強く持っています。アーティストたちは、拙著から、気候変動について表現する方法を見出しました。

また、アートにおける問題には、表象に関するものがたくさんあります。本書では、生ある世界と私たちの関係性を本当に理解するには、表象について理解せねばならないということを強調しました。私たちはいかに事物を表象するのか、また他者がいかに事物を表象するのか。そういったことを理解しなければならないのです。

§

近藤:

日本では、ある美学の専門家が『かたちは思考する』という本を執筆しています※2。このタイトルには、『森は考える』の影響が見られます。内容は、芸術家や画家の創作過程を通して、図形やかたちそのものがどのように考え始めるのかというものです。あなたと彼の著書は、どこか似たような考えに基づいているようです。

コーン:

そうですか。ぜひ彼と連絡をとってみたいですね。

§

近藤:

わたしの知る限りでは、日本でも、人類学以外の分野からも創造的な反響がありましたよ。

一流の人類学者とは民族誌的思想家のことである

近藤:

では、つぎのテーマに移りたいと思います。翻訳者として感じる本書の魅力のひとつは、フィールドワークの経験で得られた民族誌的現実を独特な仕方で読み解いていくところにあると思います。あなたが現代人類学を論じたレビュー論文※3のなかで、一流の人類学者を「民族誌学的思想家」だと表現していますね。民族誌的現実が人類学独特の広い視点をもたらしていると述べているように思われる、喚起的な表現だと思います。民族誌的現実をめぐる考え方や、民族誌的現実を通した考え方というのは、いったいどういうものだと思いますか。

コーン:

人類学という分野が非常にユニークである点として、観念とその歴史に高い関心を持っていることも挙げられるでしょうけれど、結局のところ、方法論が重要なのです。民族誌とは、個人的な思い込みを少しでも取り除いて、事物に対する考えを変えるような何かと向き合う方法を見つけるための手法です。

民族誌がそうした手続きの中心にあるのも、それが、あらゆることを考え直さざるを得ない場のようなものだからなのです。事物に対する思い込みを思い切って捨てなければなりません。そして、それがまさに廃れることのない、変わることのない形式なのです。形式というよりも、変わらず進行しつづける、そのようなものだと言ってもいいかもしれません。人類学のなかでも優れたもののひとつは、方法にあると思います。それは、自らの道具立てや思い込みの全てを問い直すようなものとしての、耳の傾け方なのです。

§

近藤:

『森は考える』では、数秒から1分ちょっとの間に起こったことを詳細に描写し、そこにいかに民族誌的に深い意味があるのかを説明していましたね。民族誌的現実について考えることが、われわれの考えの前提を再考する機会となるという点は、多くの人類学者が同意すると思います。ただ、本書にはそれ以上のもの、現実の豊かさを伝える方法のようなものがあるように思えます。

コーン:

はい、そうした現実にはいくつかのことが含まれていると思います。まず、本書を執筆するときにとても助けになったのは、会話や、起きた出来ごとに対する非常に丁寧な描写の録音データがあったことでした。些細な事柄に対する豊かさは、ここから生み出されています。また現実の細部は、言わばいくつもの層をなしているのだと受け止めまることができました。そして、その点に留まることにも時間をかけたのです。そのようにすることで、物ごとを様々なレイヤーから比べることが可能になったのです。

現地の民族生物学というレイヤーではできる限りの動植物の調査を行ない、さらには民族誌的なレイヤー、歴史的知識のレイヤーへと踏み込みました。これらの事柄全てによって、様々な事物を探り当て、関連づけることが可能になったのです。そしてもちろんのこと、それらの多くは、書いているあいだにやって来たものだったのです。

わたしは、書くこと自体が、関連性や物ごとを把握する方法であると考えています。なので、別の事柄をコツコツと探り当てるために、立ち戻っては別の道のりを探るという方法を取ったのです。本書を書いていたときに行なっていたことのひとつがそれです。

本書は博士学位論文を再考し、完全に書き換したものです。学位論文にある文章は、本書には一文も入っていないかもしれません。しかしそれでも、土台にあるプロジェクトは同じでものですよ。扱われているのは同じ素材です。

学位論文と本書の文章は全く異なりますが、同時に全く同じものです。ただこの研究においてとくに刺激的だったのは、たくさんのフィールドノートを手にしていたときです。ノートはすべてタイプされていました。すべてコンピュータに収められたのです。研究期間も終わりに近づいており、これらのノートをすべて手に取って丁寧に読み込み、そのノートに対してさらにノートを作ったのです。フィールドノートにある大きなテーマはそれぞれ何だったのか、ノートを取ろうとしたのです。

わたしは最終的に約125ページの長さの文章を書き上げました。これらはフィールドノートに対するノートなのです。それはこれまでになく興奮した時間でした。自説を立証し要点を示さねばならないとき、すべてが関連している様子を示さなければならないとき、そうした考えを書くことは難しいように思われました。ですが、パターンだけを見ているとき、物ごとを見ているとき、洞察力が発揮されているときには、すべてをありのまま残したいと思う気持ちによって、書くことに対する情熱が続いたのだと思います。そうできるよう、深く注意を払っていました。こうして本書が出来上がったのです。

パターンを見つける、森を録音する、森の思考が人間の言語を変える

近藤:

おっしゃってることに、とてもワクワクします。それが、『森は考える』のなかでも述べられている、パターンを見つけるための方法だったのですね。

コーン:

そうなんです。まさに、パターンを見つけることだったんですよ。類似性について、ともいえるでしょう。森はいかに考えるかが本書のテーマであり、森の考え方が、全体像として繋がりを持ち始めたのです。そのような思考を自分の創造的思考においても養おうと努めたのです。そして、そのために文章を書くことがどれだけ助けになったことか、ひとたび物ごとが分かり始めて並行して見えてくるものがあるのは面白いですよね。非常に興奮します。

実は、わたしは文章を書くのが上手ではありません。明解な文章を書くのが苦手なのです。すごく長い時間をかけて書いています。数段落を分かるようにするために数週間をかけることさえあります。そのような文章が説得力を持つようになるのは、こういった文章に対して「この文は何だ?わたしはあまり好きになれない。何てつまらないんだ!」といった自分の心の反応を大切にするのです。そして、より良い文章が書けるよう、できる限りの努力を続けています。

§

近藤:

あなたが思考する上で、パターンや類似性を見つけることが非常に重要であるとおっしゃっいましたね。著書では、類似性やパターンを見つけようとするのは生命特有の考え方だというベイトソンの研究について触れていましたよね※4。ベイトソンの議論を見つける前に、なんとあなたはすでに彼が述べていたこと、つまりフィールドノートからパターンを見つけ始めていたのですね。生命が考えるように、あなた自ら考え始めていた。

コーン:

レヴィ=ストロースは、数学、音楽、人類学が、真の天命(vocation)であるという素晴らしい発言をしています※5。なぜなら、それらの分野は、自分自身によって、あるいは、自分自身のうちに、すっかりと見出すことができる天命だからです。自分のなかから引き出すことができるのです。

そして、自分の発見が、フィールドとの関わりが、考えるためのツールを与えてくれるという意味において、まさしくその通りだと思います。そして、深く考えているときは、その考えが他の人の深い考えと合致するということは十分にあり得る話なのです。もちろん、ベイトソンとわたしは同じ考えにたどり着くかもしれませんが、それはその考えが本当はわれわれの考えではないからなのです。それは、われわれが耳を傾けた世界から示されたものなのです。

§

近藤:

日本で行なったプレゼンテーションでは、森での録音を使って、木が倒れる音を聴衆に聴かせていましたね※6。わたしも人類学者としてフィールドワークを行なうのですが、わたしは木の倒れる音を録音するために森にレコーダーを持って行くという考えは全くありませんでした。レコーダーをわざわざ持って森のなかを歩こうということは、どのように思いついたのでしょうか。

コーン:

わたしが用いる方法のひとつは、インタビューではなく、自然のなかや、自然に囲まれて起こっている物ごととして、人々が普段どおりの文脈で話している様子を捉えようとするのです。そのために、テープレコーダーを森に持って行なったのです。

§

近藤:

フィールドワーク中はいつもテープレコーダーを持っていて、どこでも録音を始めていたということですね。

コーン:

森に入るときは、たくさんの物を持って行くのですが、何も使わないときもありました。今、どうやっていたかを思い出します。わたしは本当に興味深い会話を録音したときもありますが、いつも上手くいくとは限らず、結果的にはどうということのない録音もたくさん残っています。

近藤:

『森は考える』で、コーンさんはイメージで考えるという表現を使って、人類学者の考えに特有の感性を表わしているように思われます。そして、著書のなかの写真はとても美しく、とても示唆に富んだものになっているように思います。 イメージで考えるというアイデアは、どのように思いついたのでしょうか。とくに刺激を受けた経験や研究、議論などはあったのでしょうか。

コーン:

わたしがフィールドワークを行なった地域の人々は、数百年前はどの言語を話していたかあまり分かっていないような人びとです。どのようなことばを話していたか、誰も知らないのです。

数百年前から現在にかけては、ペルー由来のケチュア語族のひとつであるキチュア語を話しています。この言語は、インカ文明と共に北方に広がり、アンデス系諸語と密接に関係しています。アマゾンで話されていることには、アンデスで話されていることと密接に関連するものがあります。しかし、興味深い例外もあります。そのひとつが、アマゾンの方言には、アンデスにおける同じ言語には存在しない「擬音語」が、ひとつのクラスと呼べるほど多く生まれているということです。

わたしはそのことに注意を向けるようになりました。わたしは、これが別の考え方への小さな入り口のようなものだということに気づいたのです。そうした擬音語は、いろいろな事を為すことばです。森のイメージを創造することで、森のことを語っているのです。音のイメージ、行動のイメージ、行動が展開されてゆくイメージ。普通のことばの使い方とは、全く異なるものです。そのことばはどれも、本当に写象主義的(imagestic)なのです。それらのことばを調べ、なぜ使われているのか、なぜ森のなかでなのか、なぜアンデスでは使われずにこの場所では使われているのかについて分かろうとしました。

そうしたことがわたしの関心を引くようになり、イメージを考えることへの足掛かりができたのです。そしてわたしが考えるには、つまるところその考えによって、人が森のなかで考えることが可能になるのです。それが「森の思考」にとても似ているからなのです。つまり、言語で用いられているような象徴、つまり恣意的な記号を伴わない思考のかたちであるような、森にいるあらゆる存在の思考にとても似ているのです。

非常に興味深いのは、それがどれほど模倣されるのかによって言語が変わってくる、という点です。また、そうした模倣による部分は言語そのものにうまく収まらないことが多いという点も、興味深く思っています。イメージは全体で、たとえば活用変化させることはできないからです。そして、他の言語にもこのようなイメージ的な部分があるのも面白いところです。日本語にも多いのではないでしょうか。

真の思想家であるアマゾンの人たちとともに、倫理的なプロジェクトへ

近藤:

なるほど、すごく面白いですね。ところで、三つ目の話題に話を移したいと思います。ここからは、「森は考える」以降のプロジェクトについてお尋ねします。現在進められている、「Forests for Trees」というプロジェクトについて教えてください※7。そこでは、アニミズム的概念を実際の環境政策に生かし、関連づけようとするエクアドルの人びとのネットワークと協力されていますね。彼らはどのような活動を行なっているのでしょうか。また、彼らとどのように仕事をしており、そこから何を学びましたか。このようなコラボレーションを通して感じることはありますか。

コーン:

『森は考える』という本は、様々な意味で存在論的な本でした。その本では、世界における物ごとのあり方をテーマにしています。どちらかと言うと学者向けに、世界は現在考えられているものではないことを述べた本でした。もしそうなら、哲学的・概念的な枠組みを超えて、もっと世界に対して正確なものにしていかなければなりません。とくに世界をめぐる議論としては、われわれはみな何らかの仕方で考える森に暮らしているということがあります。それはひとつの実在です。だから、そのことについて書いてみたのです。すると、新しいプロジェクトがかたちになり始めました。

『森は考える』の刊行後に、わたしは「待てよ、考える森というのは実在するだけではなく、良いものでもあるんだ」と考え始めたのです。それには価値があります。そして価値があるならば、その価値が壊されないようにするために、そして世界にそうしたものを増やすために、われわれができることは何かを考え始めました。こうして、わたしの研究がより倫理的なプロジェクトに繋がったのです。存在論的なプロジェクトは、倫理的なプロジェクトに変わっていきました。

そうして、わたしはエクアドルに戻りました。わたしは、2015年から16年にかけて、研究休暇期間をエクアドルで過ごしました。その期間に成し遂げたかったのは、アマゾンにある他のコミュニティと共に活動することでした。これらのコミュニティとは、こうしたたぐいの倫理的プロジェクトを分かち合うことができました。そのプロジェクトは、われわれの生き方やなすことではなく、本当に守るべき良いものなのです。そのことを、わたしたちは人々に伝えています。こうしてわたしは、アマゾニアにある森を石油会社や道路工事から守っている人びとと同盟を結び、世界の人々に伝えようとしています。そうした人びとと共に活動するようになることで、わたしの研究もとても刺激的なものとなりました。

「Forests For The Trees」のという本についてのアイデアですが、タイトルは英語のことわざから来ていて、日本語に相当するものがあるかどうかわかりませんが、英語では「木を見て森を見ず(you can’t see the forest for the trees)」と言います。この表現は通常、細部ばかりに気を取られて全体を見失うことを意味しています。一般性が見えていないのです。つまりこの表現について考えられるのはたいてい、人間には抽象化する能力が特別に備わっているということです。本当にしっかりと考えているときは、適切な抽象化を行なっています。わたしもこの表現について考えていますが、同じ比喩を、文字通りに、また比喩的に考えています。

何が言いたいかというと、森のようなものが存在するということです。森は、われわれがつくりあげる、単なる抽象化されたものではありません。森とは、単なる木々の集まりではないのです。それは創発的な特性ですから、それを構成する諸要素に還元できるものではないのです。ひとつの森という事物が存在し、その森には木々にとって良いものを言い表すための何かがあるのです。比喩的に言えば、われわれはその木々なのです。

つまり、わたしは今では、森とは何かを語るのではなく、気候変動や恐ろしい生態学的危機に直面しているわれわれを、森がどのように導いてくれるのかを問うているのです。今までの人間中心の倫理観が通用しなくなっていることは明らかです。われわれを導いてくれる、より大きな世界の声に耳を傾ける方法を見つけなければなりません。しかし、どうしたらいいのかがあまりよくわかっていないのです。

森のなかに導きを見つけるというのは、実際にはどういうことなのか。アマゾンに暮らす人びとは、その方法について素晴らしい答えを持っていました。そのため、わたしは真の思想家である、アマゾンの思想家、精神的なリーダーたち、物ごとを探求する方法や問いかける方法、関わり合う方法を絶えず問い直すこの人びとと共に活動をしています。彼らと共に事をなすのはとても刺激的で知的な旅ですが、いつでもその目標は、気候変動に対する具体的な方法を考え出すことにありました。

§

近藤:

最近、エクアドルの原油流出事故について、他の著者と共著でアルジャジーラに短い記事を寄稿していましたね※8。この記事も、ネットワークのメンバーとのコラボレーションの産物なのでしょうか。

コーン:

はい、彼女もメンバーです。 わたしは仕事の幅を広げています。以前、アヴィラで仕事をしていた頃の仕事は、わたしと、コミュニティと森だけでした。今ではいろいろな人と共に活動をしています。そのひとつに、サラヤクとサパラという2つの先住民族のコミュニティとのコラボレーションがあります。わたしはどちらとも共に仕事をしていますが、なかには密接な共同作業になるものがあります。わたしは、彼らのアニミズムを政治的声明文書に翻訳する作業を手伝っています。

これは新しいからこそ非常に面白く、魅力的な仕事です。わたしは、教えながら、ある種の翻訳を彼らが行なうことを手伝っています。このことは、その場所で起こっていることを描写する機会を与えてくれるだけではなく、描写することが物ごとに対する考え方といか関係しているかを教えてくれます。こうして、彼らがそうしたことを行なうのを、手伝ってきたのです。さらに、共に執筆もしています。

そうしていると、彼らの夢やビジョンを見る仕方が重要なものになったために、書くことに対する私たちの考え方が変わりました。ことばに対する感情面での応答が、大切になってきたのです。コミュニティとの共同作業の他にも、アーティストとの共同作業もあります。ミュージアムを作ろうとしています。パズルのもうひとつのピースは、弁護士や森の保護に興味のある人たちとのコラボレーションです。

なので、アルジャジーラの記事は、活動家であり学者でもあるマヌエラ・ピークとのコラボレーションから生まれたものです。彼女とわたしは、法廷で争われることになった原油流出事故の証人の友人です。そのため、それに関する記事を書いたのです。

§

近藤:

先住民のコミュニティと書いた文章は公開されたのでしょうか。

コーン:

はい。なかでもとくに面白いのが最初の一本で、それが理由でこのような仕事をするようになりました。サラヤクのコミュニティが執筆し、完成させました※9。つまり、わたしは書いていないのです。編集作業を手伝い、よりまとまったものにしただけです。

文章は、初めからよく練りこまれたものでした。キチュア語で「Kwak Sacha」と呼ばれる、生きている森を意味する概念はすでに出来上がっていました。「生きている森」は、パリで開催されたCOP 21気候サミットで、彼らが発表した宣言です。わたしはサラヤクの人びとからこの宣言を発表できるように、編集する手伝いをしてほしいと頼まれました。そして、それを各国の首脳の前で発表したのです。多くの人の前で発表を行ないました。

文章はアニミズムに関するもので、人類学者にとってはそれほど驚くべきものではありません。このようなアニミズムは、アマゾンの先住民の考え方として重要な部分を占めます。しかし、この文書が他と一線を画するのは、彼らが理解しそれに従い生きているアニミズムを取り上げて、「もし、わたしたちこそが法律を作ることができたら、どうなるだろうか。それによって、法律や財産、主権や権利に対する理解は、どう変わるだろうか」と言っているところにあります。

彼らはアニミズムの考えを政治の領域に持ち込み、どうしたら押し戻すことができるのかを示しています。まずこの作業が終わると、他のコミュニティ、サパラがわれわれの活動を聞いて、森との関係についての知と彼らのメッセージを世界に伝えるために、いくつかの法的な活動を行ないたいと考えるようになりました。これはとても面白いプロセスです。というのも、森の声を聞く様々な方法を見つけながら、そうした文章を書ことになったからです。とても深められています。今までに二本の文書を仕上げ、三本目に取り掛かっています。

世界に耳を傾け、イメージ的な地図制作をせよ

近藤:

コーンさんは、ある論文で、「時代が求める倫理的実践の一環として森の考え方を育てていく」という決意を表明していましたね※10。人類学は、現代にどのような倫理的プロセスを提供できるのでしょうか。あなたは、われわれの今をどう捉えて、現代における喫緊の課題とは何なのでしょうか、人類学は現代にどのような貢献ができるとお考えですか。

コーン:

現代の大きな問題は、気候変動という危機だと思います。皮肉めいて面白いのは、この気候変動は、人間が原因のものだという点です。それは人間のあり方に対する理解を変えてしまいます。実際にこのような影響を与えているのが人類の文化であるならば、それを理解した上で、人間とは何かを考え直さなければならないのではないでしょうか。

また、われわれが生きるこの時代は、地質学的には人間の時代である「人新世」としばしば考えられています。それを考え直す際に、人類学が関わってくるのは、ごく自然なことだと思います。批判としてだけではありません。単に人間は間違ってしまったと言うだけでなく、これから何が可能なのかを提言する立場として。そう、これは創造的なプロジェクトなのです。

§

近藤:

森と同盟を結ぶ新たな方法を考えだす必要があるのですね。

コーン:

はい、その方法を見つけなければなりません。人類学的な問いとして興味深いのが、その解決策が耳を傾けることから生まれるというところです。それを成し遂げるには、いかになされてきたのかに耳を傾け、習得することが必要になるのです。こうした倫理的アプローチを面白いと思うのは、あることが良いとか悪いとか、あるいは道徳的規範を学ぶための異なる場所が見つけられる、と述べている訳ではないからです。その倫理的アプローチは、あなた自身が答えを見つけられると伝える、世界に耳を傾ける特別な方法で、耳を傾ける様式は、生ある世界にある様々なダイナミクスの一部として既に存在しうる、ということを言っているのです。

ここにもある種の並行性、つまり物ごとをめぐるわれわれの考え方との間にあるイメージ的な地図制作(imagestic mapping)が、改めて存在するということです。その地図を通して、そのかたちを、世界に事物が到来するプロセスを通して、事物を考えることを学ぶのです。

§

近藤:

今日はインタヴューに答えていただきまして、ありがとうございました。エクアドルの人々とコラボレーションした文章を読むのが楽しみです。人類学者だけでなく、気候変動や環境災害の問題を真剣に考えるすべての人にとって、非常に重要なことではないでしょうか。

コーン:

今後、もっと一緒に何かができるといいですね。

環境運動から人類学への道のり

山田祥子:

パンディアンさんはこれまで人類学者として大変幅広く研究されてきていますが、その中でも根底にあるひとつのテーマとして「人間の創造性」、つまり、農民や映画作家、また文化人類学者に至るまで、この世界を人がいかに即興的に、常に新しい可能性を創り出しながら生きていくかという問題に関心があるように感じます。ですが以前、別の場※1で、ご自身は大学院に進まれるまで人類学者になるつもりはなく、それ以前は環境関連のアクティビストとして活動されていたともお話しされていました。環境に関わるお仕事をされる中で、なぜ人類学、また特に人間の創造性に関する問いに惹かれるようになったのか、お話しいただけますか。

アナンド・パンディアン:

私はロサンゼルスのコンクリートジャングルの中で育ったのですが、高校生のときから環境問題に興味を持ち、環境保護主義者として自分を見るようになっていきました。これは大学に入っても続き、アマースト大学での学部生時代には「ポリティカル・エコロジー」という学際専攻を自分で組み立てて学びました。ポリティカル・エコロジー(政治生態学)という分野が実際に存在することは当時は全く知らなかったわけですが、私としては、環境政治に関心があったわけです。時代は1990年代、地球サミットが話題で、政治においても環境が重要な位置を占めるようになったかに見えました。私自身、当時のこうした政治情勢から、読むもの、余暇の過ごし方、参加するコミュニティー活動や社会運動など、様々な側面で影響を受けました。またその中で、環境問題は、集団行動はもちろん、ともすれば社会的変革をも伴う政治的問題である、という感覚が養われたのだと思います。このような興味関心から、大学卒業後数年間は、いろいろな環境団体や開発団体で仕事をしました。

1996年に大学院に戻ったときに入ったのは、カリフォルニア大学バークレー校の環境科学・政策・マネジメントの学際プログラムでした。出願は南インドの地方の小さな村からおこないました。当時は地元のNGOで環境開発のプロジェクトに関わっていて、博士号を取得したらまた環境・開発関係の仕事に携わりたいと思っていました。そこで履修した授業、学んだ教授陣は素晴らしく、ナンシー・ペルーソ、マイケル・ワッツといった本物の政治生態学の第一人者らに出会う機会にも恵まれました。ですが、それ以前もある程度は感じていたことかもしれませんが、そのときに考えさせられたのは、社会的・応用的アプローチ両方を含め、環境関連の研究全般は、人間の本質に関するある大前提に基づいたものである、ということでした。つまり、人間とは根本的に問題のある存在で、やるべきことをやるように人を説得するのは容易ではない、という考え方です。その結果、環境に関する専門知識を持つ者は何がなされるべきかを必然的によりよく理解しているということになっていて、そこで問われるのは、その他大勢をいかにやる気にさせるかということでした。

ですが、これは問題のある考え方で、未だに西洋および世界各地における環境分野で広く見られる人種・階級差別主義をよく表しています。私がこのような考え方に疑問を持つようになったのは、ひとつには当時読んでいたものを通してのことです。私自身が南インドの山村の人々と仕事をし、知るようになっていった経験も大きく影響しました。自分たち自身のことや、西ガーツ山脈の森林保護区の端のあの場所に対する考え方、その土地や風景、またその地を労って大切に扱うとはどのようなことかについて、彼らは根本的に異なる解釈を持っていたのです。

たとえば、私が滞在していたオフィスは山腹地帯の中央に位置していましたが、その地域は政府からは「荒地」とみなされ、荒廃して価値のない、然るべき管理のなされていない場所とされていました。ですが、そこに暮らす人々は、その低木だらけの土地の中で数十種もの薬草を見分けることができていました。その一帯を管理する政府当局の役人が殆ど気付いていないだけで、材木にせよ、家畜にせよ、彼らは明らかに日常的な習慣や実践をおこなっていたのです。

こうして環境マネジメントの分野で力を持っていた言説や組織に対して段々と違和感を持つようになり、人類学へと駆り立てられたのだと思います。人は習慣として悪いことをしてしまうものである、だからそれをどう直すべきか考えるのが私たちの仕事である、という前提に立つのではなく、人がどうして特定の行動をとるのかをもっときちんと理解したかったのです。習慣的行動はどのように形成されるのか。有害な事態が生じる原因には何があるのか。個人の行動と政治、経済、社会、文化、歴史といった構造的要因にはどのような関係性があり、それはどのような結果を生むのか。一度立ち止まって問うべきは、こういった問いではないだろうか。このような問題意識に駆られて、私は政治生態学、ひいては人類学へと踏み込んでいくことになりました。

バークレーの人類学部が私を転入学生を受け入れてくれたこと、またドナルド・ムーアが私の指導を快く引き受けてくれたことには感謝しています。ローレンス・コヘン、ステファニア・パンドルフォ、ポール・ラビノーなどからも非常に多くを学ぶことになりました。

ある種の環境主義としてのエスノグラフィー

山田:

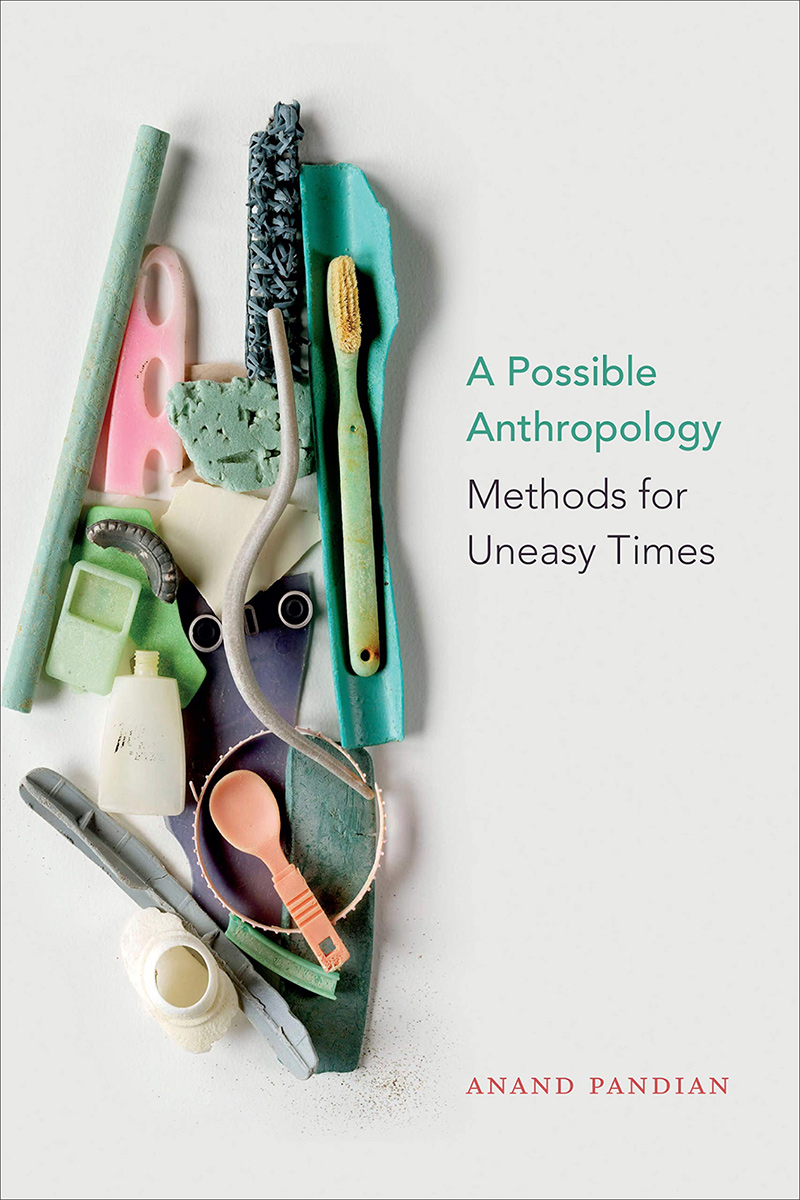

そのトップダウン型の管理と、移りゆく中で形成される習慣的実践との対照は、ご著作にも色濃く現れているように感じます。最新の単著、『ある可能な人類学(A Possible Anthropology)※2』では、人類学の研究手法が持つ可能性について書かれていますが、手法について丁寧に考えることがなぜ今重要なのかに関してお伺いできればと思います。

この本は、この「手元の世界」の中のシワにこそ既に可能性や開放性が内在しているとの考えに基づく一方、現在進行形の様々な問題にも触れられています※3。本書はメティスで学者のゾイ・トッドとの会話から始まりますが、彼女は人類学で今なお続く人種差別・植民地主義のレガシーを踏まえ、人類学をいっそ辞めてしまうべきかどうかの苦悩を語っていて、この緊張関係をよく捉えています。こうした中で、世界の可能性と実際性、その両面を考慮する手法の重要性についてお聞かせいただけますか。

パンディアン:

今が困難のときであることに疑いはありません。環境に関してもそうですし、人種や健康、社会の中で誰が受けるべきケアを受けることができるのかという根本的な問題、そのすべてにおいてそうです。また、コロンバスやセシル・ローズなど植民地主義を象徴する人物らの銅像がようやく撤去されてきていますが、ここアメリカや世界各地で人々が格闘している問題の多くは、現在に至るまで続いている植民地主義や帝国主義のレガシーに深く関わっています※4。私たち人類学者はこれらの状況を直視すべきです。われわれの分野を可能にした条件そのものに対して、広く世の中としての反省がなされているのですから。

ここまでのことをすべて言ったうえで、同時にまた主張すべきだと思うのは、何かに問題があるということは、同時に他のやり方で物事をおこなうのが可能であると示唆していることです。物事には他のやり方がありえるのだという発想は、現状の問題点や困難を指摘する批判において必然的に伴う考え方です。一方がなく他方だけが存在することはありえません。アメリカでここ何週間か精力的に声を発していたアフリカ系アメリカ人の文化人の中には、社会正義に向けた闘争において、ビジョンある想像力が果たす役割について論じている方々がいます。

たとえば、先週ワリダ・イマリシャが素晴らしい講演をしていたのですが、その中で彼女は、すべての社会運動はスペキュレイティブ・フィクションであると主張していました。これは彼女が『Octavia’s Brood※5※6』という本の冒頭でも提示しているポイントですが、社会正義のための運動は、他の可能性に関する思弁的な想像力なしにはありえません。社会の編成の仕方、政治のあり方、私たちの互いの関係性について、根本的に異なる別のあり方を想像することが必要なのです。

そうだとすれば、この点について人類学は何か貢献できるのでしょうか。偶然にも、人類学という学問は、経験的現実に対して横断的な関わり方をとりながら発展してきた経緯があります。実際の現実と実現されていない可能性との間の関係性に波長を合わせながら、現実の世界を他のやり方で生きる可能性を、人類学は常に模索してきました。経験主義的探究に対するこうした先鋭的精神が、人類学をその黎明期から駆り立ててきたのです。

もちろん、このようなコミットメントがあるからといって、人類学が潔白であるということではありません。略奪的暴力や搾取への協力者に成り果てた人類学者を、自動的に救済してくれるわけでもありません。しかし、この人類学の精神は、世界の問題とよりオープンな形で向き合い取り組むにあたっての道具を提供してくれます。

『ある可能な人類学』の中の章のひとつは、まさにこの点を示そうとしたものです。本章では、植民地時代の人種差別を体現していたブロニスラウ・マリノフスキと、20世紀初頭の世界の厳しい人種ヒエラルキーに人生を翻弄され続けたゾラ・ニール・ハーストン、このふたりの間を行き来しながら思索しようと試みています。そうすることで、ともすれば自明に思えることを他の方法で検討するという重要な課題に取り組むにあたり、助けとなるある手法が見えてくると論じたものです。このために私たちは、魔術、神話、メタファーといったものの変革的な力に対して、自らを開放する必要があります。

§

山田:

マリノフスキとハーストンは、一見互いに全く異なるようにも見えますが、エスノグラフィー(民族誌)という実践を共有していました。あなたは本の中で、エスノグラフィーこそがこの世界の可能性とアクチュアリティの狭間に向き合う手法を与えてくれる、と論じられていますが、この試みの実用的な側面についてお伺いできればと思います。エスノグラフィーのこのような可能性を成就させるには何が必要となるのでしょうか。また、そこにはどのような感性や倫理が求められるとお考えですか。

パンディアン:

人類学、中でも手法としてのエスノグラフィーは、いかなる環境人文学のプロジェクトにおいても、大きく貢献しうると考えています。ここまでお話ししてきた経験的現実との横断的関係においては、従来とは異なる類の世界への順応の仕方や、既存の手元の世界の中からより広範に問題意識を見出すことが、究極的には必要となります。研究手法としてのエスノグラフィーを通して他者の世界に没入することは、実はある種の環境的方法論でもあります。

エスノグラフィー自体、ある変わった類の環境主義であるとすら言えます。というのは、この世界を丁寧に気配りを持って生きるための知恵は、その時々の状況の困難さや移ろいやすさへのある種の服従からこそ生まれるものだという可能性を、真剣に捉える環境主義です。この世で出会いうる物事の幅広い可能性に対するオープンな寛容さ、これを育むことが私たち人類学者には求められます。未知の環境に対して、支配欲が頓挫したときの失望感ではなく、関わり合いの精神で応じる力を養う必要があるのです。

私が博士論文のためのフィールドワークで南インドの別の地方の山村部に行ったとき、人の心を〈猿〉に喩えるのをよく耳にしました。予測不可能な直観や欲望は抑制されなければいけない、でないと人が人として崩壊してしまうかもしれない、という考え方です。でも、フィールドワーク自体は私に違った教訓を与えてくれていました。エスノグラファーとして私は、自分自身の心をより広く自由に放浪させることを学んでいったのです。

『ある可能な人類学』の中で私は、このように現在を放浪する感性を〈経験の手法〉と呼んでいます。これはつまり、想定外の事態やそこから生まれる困難に対峙する開放性と感応性を養い、予測しなかった状況と共に生きることを学ぶ方法を指します。これは究極的には、この世界の不確実性そのものに、知識や倫理の礎を見出すことでもあります。エスノグラフィーというのは、ある境遇の野性に対する実践的かつ経験的なコミットメントや、物事が思い通りに進むことに対する拒絶なしには成立しえません。ゆえに私は「人類学的遭遇」において鍵を握るある種の感受性は、環境政治や環境倫理について私たちに多くのことを教えてくれると考えています。

他者に対する共感としての人間性こそが人類学的問いの原動力

山田:

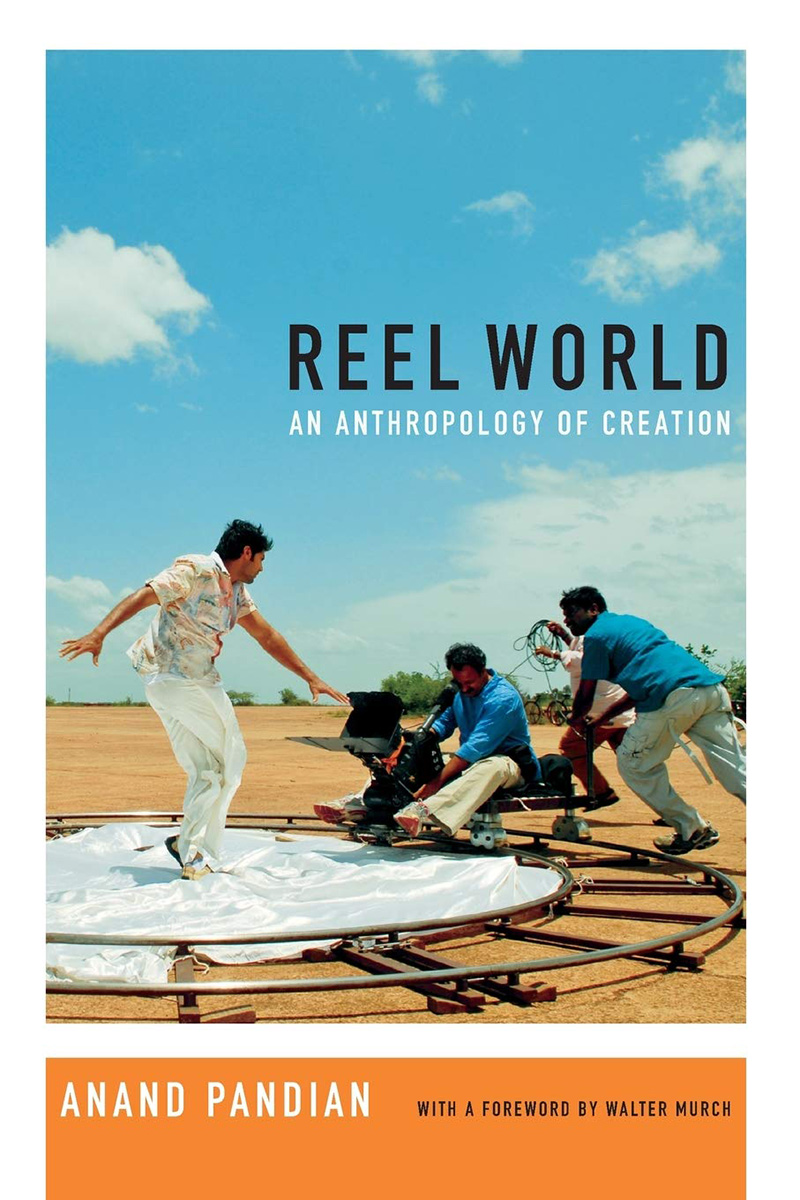

だとすれば、今後、支配や進歩に対する執着とは異なる形の環境主義を想像するにあたって、人類学的感受性がひとつ助けになってくれるのかもしれません。本の中であなたは、人類学というプロジェクトが向かうべきひとつの地平、また鍵となる媒体として、人間性について論じられていますが、以前のお仕事では、文章や映画など他の種類の媒体についても考察されています。特に、『リール・ワールド(Reel World)※7』では、思考媒体としての映画を、直観で考え動くことへのある種の招待として捉えていらっしゃいます。このように媒体というものを様々な種類・角度から考えた場合に、人間性をエスノグラフィー的な関係性における媒体として据えることによって、どのような可能性に開かれるのだとお考えですか。先ほどお話しされていた人種差別や植民地主義のレガシーのことを考えると、人間を単一の共同体として捉えるのは難しいようにも思えます。

パンディアン:

これは重要な問いですね。ここで強調しておきたいのは、私が〈来たるべき人間性〉について論じるとき、それは単に人間、つまり種としてのホモ・サピエンスを指すのではないということです。人間性とは、自己とは異なる他者に対する共感感覚や同胞意識のことであると私は思っていて、それは状況の良し悪しを問わずすべての人類学的問いを突き動かすものでもあります。学問分野として、私たちは、他者の経験やその違いに真剣に足を踏み入れたときに何が起こりうるのかについて考えています。

すると、この変革的意図に、私たちが仮にもっと正直になった場合に生まれうる政治的および文化的な可能性に関する問いが湧いてきます。私にとってよい人類学の仕事とは、出会う者の心を揺り動かそうとせずしてはありえません。それは本や映画、物語、教室での授業、どのような形式を取る場合もそうです。いかなる形にせよ、出会う者を動かそうとすることでその作品が試みるのは、共同体感覚の地平を変えること、つまり運命を共にするかもしれないと想像する相手の範囲の境界線を動かすことです。人類学をやっていると、実際的にそのようなことが起こる、もしくは起こりえます。

いつも必ずしも今お話ししたようなことが起きたり機能したりするわけではありません。でも、うまくいくときには、そうやって機能するのだと思います。これは、私自身も人類学者だからだけでなく、エスノグラファーとしても申し上げています。『ある可能な人類学』において、エスノグラファーとして人類学という学問を観察していますが、私はこのように人類学が機能するのを見てきました。

この意味で、私たち人類学者が鮮やかで人の心を掴む物語を通じて出会う者の心を動かそうとするとき、そこでやろうとしていることは、映画作家やその他文化人がやっていることとそう変わらないのかもしれません。目的や組織的立場、忠誠心の所在や制作内容は全く違うかもしれませんが、彼らの活動もまた、文化生活は介入可能な領域である、という感覚に突き動かされているわけです。

たとえば、本の中で私は、リチャード・ラングとジュディス・セルビー・ラングという二人組のアーティストを紹介しています。彼らは北カリフォルニアの海岸で10年以上にわたり集めた海洋プラスチックごみを使ってインスタレーション・アートを制作していて、それらはまるで現代世界の考古学的アーカイブのようです。プラスチックには致死性や毒性がある以上、海から流れ着いた破片を使ったその作品にはある種の恐ろしさがあります。でも彼らアーティストは、この恐ろしさを伝えるには、そのモノへのある種の同情的帰属感を通して見る者をまず惹きつけることが必要だと強調しています。

私たちが人類学の社会的役割についてより率直で、注意深くなれば、われわれ人類学者が展開しようとしている主張が、公の場でも他の文化的制作活動と似た形で機能することがわかるようになるかもしれません。そして、それが人々が連帯感を抱く相手の範囲を動かしたいという想いに駆られている以上、そこには大きな政治的、倫理的意義が懸かっています。これが〈来たるべき人間性〉で私が意味するところです。

ここから生まれるのは、次のような問いです。これらの技法を使って私たちは何ができるのか。これまでおこなわれてきたよりももっと面白いことができるだろうか。これまで他の生き方を犠牲に西洋的在り方をこんなにも独善的に持ち上げてきた人種差別的、帝国主義的レガシーに対して、より効果的に立ち向かうことは可能だろうか。われわれ人類学者はこれらのことを既に一定程度はやっていると私は思いますし、それこそが私たちが今暮らしているような社会の中で人類学が果たすべき役割なのだと考えています。

もちろん、私たちは厳密な意味での学問分野として自負することもできます。でも実際には、他者の経験や自己理解を通じて私たちがやっていることというのは、映画作家や他のメディア制作者が実践していることとそう変わらないのかもしれません。私たちがこのことにもっと誠実になり、この分野での研究の型破りな性質に向き合えば、これまで以上にクリエイティブに、もっと面白くそれに取り組むための自由が生まれるのかもしれません。

§

山田:

パンディアンさん自身も、書き物としてのエスノグラフィーや文学人類学の観点から様々な実験的試みをされていますが、それらもまた、今おっしゃっていたような、人類学の持つ、人を動かす力を力強く証明してくれているように感じます※8。この人を動かす力というのは受け手側にある種の脆さを要求するように思えますが、先ほどのお話では、エスノグラフィー自体、エスノグラファーのオープンさ、つまりやはりある種の脆さを必要とするとおっしゃっていましたね。だとすれば、人類学研究を通じて社会に人間性を育てるという課題は、私たち自身の人間性から始まるのかもしれません。

パンディアン:

そうですね。実際、全くもって冷酷な人類学やエスノグラフィーも数多く存在してきました。今お話ししたことは、われわれがある一貫性や効力を持ってこの倫理的仕事をやり切る能力を必然的に持っていると示唆するわけではありません。ですが、それがこの仕事の根幹をなす暗黙の責務であることには変わりないと思います。

だとすれば、私にとって重要になってくるのは、これらの能力をよりよく育み、その野心をより効果的に実現するための条件を作り出すには何が必要なのか、という問題です。おっしゃる通り、これにはある種の開放性と脆さが必要です。ですからそれには、脆くあっても問題がなく、不安定な立場に陥ったりしない状況の創出が伴わなければいけません。それを可能にするには、様々なインフラの整備が必要になってきます※9。

人間的なるものを超えて、イメージの現実喚起力

山田:

そうですね。先ほど、人間性とは私たち以上の存在への共感感覚であるとおっしゃっていましたが、このように広く寛容に人間性を捉える考え方は、近年のポスト・ヒューマニティーズの研究にも繋がる部分があるように感じます。あなた自身もこの分野のご研究に関わってこられていますね。たとえば、『ある可能な人類学』では、ナターシャ・マイヤーズを訪ねて彼女のトロントの都市ランドスケープの木々とのフィールドワークに参加される場面があり、植物の感覚系を理解しようと絵を描いたり、匂いを嗅いだり、地下の根の部分に頭を突っ込んだりもされています。開拓者植民主義や都市化、環境汚染など、その地域の人間的歴史に留意しながらも、人の感覚体験やその変革的可能性を模索した、とても興味深い実験的試みだと感じました。

さらに最近では、新型コロナウイルスの流行当初に世界中でステイ・ホーム令が出され、ここまで蔓延することになってしまったこのウイルスの下でいかに生きるべきか、という問いを私たちは突きつけられています。その中であなたは、〈ホーム〉という概念に関する論評を出され、地球そのものを人間およびそれを超えるすべての存在のホームとして再考することが何を意味するのか考察されています※10。人間性に関するご自身のお考えと近年のモア・ザン・ヒューマン研究の関係性についてお話しいただけますか。

パンディアン:

社会科学および人文学のあらゆる研究分野にとって、今はとても重要なときです。人間は他から孤立して生きているわけではないということを認識させられているわけですから。他者に対する人の行為や希望、欲望は、人間や人間的なもののみでなく、あらゆる類の他の生き物や物質成分から構成された、さらに大きな社会的・物的世界に織り込まれています。それらはわれわれの前から存在していて、今も私たちと共に生きていて、彼らの要求や性向、効力は、われわれが人間としてできることに根本的に影響するものです。ですから、このタイミングというのは、関係性やコンテクストにこれまで以上にしっかりと根ざした形で思考を展開する能力をより深めていくことが求められているのだと思います。近年とても重要な形で発展してきたポスト・ヒューマニティーズの研究の意義のひとつは、そこにあると理解しています。

ですが、ここで興味深いのは、人類学の関心対象が、抽象としての人間であったことは一度もないということです。人について何かしらの知見を得ようとして人間を場所や状況から単に抽象化しようとした人類学の研究は、これまでひとつもありません。むしろその逆で、経験的状況や生活世界、様々な状況のディテールや豊かな肌触りに細かく注意を払わずして、いかなる場所にいる人間のことをも理解することはできない、人類学者は長くそう主張し続けてきました。

ある特定の人間環境で起こりうることを十分に検討するということは、その生活世界に生息し、息を吹き込み、突き動かす力となる、他の人間的および生物・非生物を含めた人間以外の要素まつわる無限の細部に着目することなしに成しえません。ですから、より強固に環境に配慮した方向性が求められている今このときにおいて、それに必要な道具を人類学は長い間保有してきたということを認識するのが重要であると私は考えています。

この点以外にも、どのようなコミットメントのもとに人類学的問いは成立しているのかを問うことはもちろんできます。人類学はある一種類の生き方を理解することに傾倒するあまり、他の生き方を蔑ろにしてきた、それゆえに、われわれがこの世界を共有している他の存在に改めて注視する必要があると、実際にはどの程度言えるのでしょうか。

これに関しては、私たちの分野にとって基礎を成し、大きな影響を与えたきた、ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーに立ち返って考えてみることができます。彼については本の中でも第3章で触れています。実に興味深いことに、ヘルダーは18世紀の時点で既に、人間と非人間の境界を行き来するような非常に面白い人間性に関する思索を展開しています。“Outlines of a Philosophy of the History of Man※11”の中で、彼は次のように書いています。

自然は人間を、諸生物の中でも他者の運命に最も密接に携わるよう形成してきた

ここでヘルダーは、単に他の人間のことだけを考えているわけではありません。むしろ、人間と非人間の線を超えたある種の共感的親しみが存在するという事実、さらにはその必要性にまで言及しています。

緑の若木が切り倒されたり破壊されるのを見ていられない人もいる

傷ついたミミズの身悶えするかのような動きを無関心に眺めることなど、心ある人にはできない※12

ヘルダーが説いたのは、すべてに対して自らを投じ、感じ取ることでした。他分野の研究者たち同様、人類学を営む私たちも、人間社会を共有している非人間の他者に対して一層着目しようしています。その中にあって、こうしたより状況に根差した形で物事を理解することに誘いかける開放性は、ひとつとても大切な道標を提供し続けてくれるのではないか、と私は考えています。

§

山田:

もし人類学が、特定の状況下の人間を理解しようと常に試みてきたのであれば、明確に「環境」に関わる研究をおこなう際には、それが一体何を指すのか今一度考えてみる必要もありそうですね。「環境」という概念は、人が暮らすコンテクストに関するある特殊な想定に基づいていることが多く、それは、何が注目に値し保全されるべき環境にあたるのか、という問題も孕んでいます。対して人類学では、膨大な範囲のものを人の生活世界の一部として捉えようとしてきたわけですね。

パンディアン:

まさにその通りだと思います。私たちは環境を人間的であり非人間的であると同時に、社会的であり物質的でもあるものとして語る方法を見つけていく必要があります。それはまた、環境を人間の努力によってのみ生み出されるのではなく、人間の意図を超えた他の多くの存在や要素によって棲まわれ構成されたひとつの境遇として考えることでもあります。西洋の自然・文化の二元論の存在論的奇妙さを単に反復するのではない、より強固な環境概念を私たちが展開しようとするならば、より幅広い枠組みで考えていくことが求められます。この点に関しても、人類学の歴史はまた違ったやり方でそこに焦点を当てるためのひとつの方向性を示してくれると思います。

§

山田:

自然・文化二元論の再考に関しては、エドゥアルド・コーンの著作に関連してお伺いできればと思っていました。コーンはパースの理論的枠組みの中のイメージ、つまりイコン(類像記号)に着目して、人間独自の現象と考えられてきた言語を地域化することを試みています。一方、パンディアンさん自身の特に映画に関するご著作の中では、「言語だけでなく生命をも地域化する」可能性について言及されていて、たとえば映画作家たちと物質的環境との情動的遭遇が、その結果できる映画に組み込まれていくプロセスについて考察されています※13※14。ここで言われているイメージの役割について、人間および人間以上の観点から改めてお話しいただけますか。

パンディアン:

長い間私が大きな影響を受けてきた文章に、フリードリヒ・ニーチェによるエッセイ『善悪の彼岸※15』があります。その中でニーチェは、この世界にまつわる知識に関するあらゆる主張は、常に必然的に比喩的であると述べています。私たちが抽象的真実や主張として当たり前に思っていることは、そのメタファー性を忘却されたメタファーに過ぎないというのです。

他の多くの思想家同様、ニーチェにとって、思考するということ、理解するということは、必ず情動的で、根本的に感覚的かつ身体的、そして経験的なものでした。つまり、考えることと感じること、思考と身体を不可分なものとする発想です。それは思考に対して、その身体的・感覚的生活へのインパクトの観点から向き合う方法でもあります。

イメージと一言で言っても、メタファーと呼ばれる言語的イメージ、写真や映画といった視覚的イメージ、また音のイメージや匂いのイメージなど様々な種類のものを考えることができます。これらに一貫して私がイメージに惹かれるのは、それが思考の物質的基質として働くからです。イメージの力は、その伝達先であり媒体でもある身体から切り離せないものなのです。

映画や映画制作の世界では、これらの問題について多くの大変興味深い思索がなされてきました。たとえば、ロシアの映画監督であるジガ・ヴェルトフは、キノグラース(映画眼)という概念を提唱しました。ドゥルーズも『シネマ※16』で、モノの目、つまり、世界の外部に立つのではなく、世界そのものに内在したある種の見る能力として触れています。また、フランスの映画批評家であるジャン・エプシュタインは、“The Intelligence of a Machine”の中で、「映写機は普遍的変質の力を有する」と述べています※17。

インドや世界各地の文学・哲学的伝統の中にも、イメージと想像力の関係性についてとても面白い考え方があります。デビッド・シュルマンが『More than Real※18』という素晴らしい本の中で示しているように、16世紀の南インドの文学作品では、想像は単に精神上の作り話ではなく、現世的かつ極めて生成的な力として捉えられていました。想像はイメージを通して現実の豊かさや強烈さを増幅させるというのです。

ここでこういったお話をして、環境人文学の観点からイメージを軽視できないと考えているのには理由があります。イメージは、思考の基質でありながら還元不可能なレベルで物質的であるがゆえに、物事の外部に立って遠くから理解するという幻想を見限る必要性を、私たちに突きつけてきます。現代の環境危機やそれに対して、われわれが向き合えない今の状況には、デカルト的心身二元論が大きく関わっていると考えられます。そうだとすれば、その二元論を拒絶して他の枠組みで思考するにあたって私たちが持っている最良のツールは、思考は世界から距離を保った場所で起こるのではなく、世界そのものに属するものだと主張する類のものであるということになります。

コーンは『森は考える ― 人間的なるものを超えた人類学※19』の中で、人間による社会・文化的構築を超えたところで意味というものを考えるひとつの方法を提示してくれました。概念による支配という近代的自惚れを再考していくにあたり、イメージはひとつ大きな道筋を示すものであると私は考えています。イメージは、知覚とモノの関係性を再想像する方向に後押ししてくれるからです。

チャネルとしての人類学、自身を超えて生きつづけるものをつくり続ける

山田:

著作でも触れられていますが、今おっしゃったことは、人類学の中で伝統的に維持されてきた、調査するための「フィールド」、戻って論考をおこなうための「ホーム」という区別に対しても、興味深い別の可能性を示してくれるのかもしれません※20。思考が物質的な基盤と不可分なのであれば、フィールドから戻って始まると考えられていた人類学的思考は、実はフィールドでこそ起こるということになります。

パンディアン:

私自身、人類学の役割はチャネルやメディアであると考えるようになりました。他の誰も見たことがないことや考えもしなかったことを私が見たり発明したりするわけではありません。人類学者として私は、ある知見の独立的・主権的根源でも、知覚の中心でもありません。私が扱うイメージは私自身から来るわけではないのです。伝達チャネル、コミュニケーションメディアとして、私はイメージが通過するひとつの場所に過ぎません。

このような考え方には、ある種の環境倫理が懸かっているようにも思います。私が理解しようとするのは、私なしには無意味な世界ではありません。私にできる精一杯は、私以前から存在している他の生き方を、目に見えて飲み込みやすい形にすることで、願わくば私自身を超えたところで生き続ける何かを作ることだけなのだと思います。

§

山田:

もし人類学者がチャネラーなのだとしたら、その伝達の過程で私たちがする仕事というのはどのようなものなのでしょうか。

パンディアン:

やや挑発的な言い方をすると、最良のときにおいてさえ、それは単に研ぎ澄ます作業に過ぎないのだと思います。より鮮明かつ人の心を捉える形で物事に焦点を当てる作業ですね。プラグマティズムを唱えた哲学者のジョン・デューイは『経験としての芸術※21』という本の中で、一般的な〈経験 (experience)〉と〈ひとつの経験 (an experience)〉を区別し、前者と違って後者には質的統合性があると述べています。芸術作品は往々にして、このように感覚を集中・調整するはたらきをしてくれます。フィールドでの体験を伝えるときに私たちがおこなう作業というのは、このようにしてある経験を研ぎ澄まし、焦点を当て、質的統合性を可能にする作業だと私は考えています。

これは実はフィールドワーク以外にも、読むこと、書くこと、教えることを含めて人類学者の仕事のあらゆる側面に言えることです。学生指導を例に取れば、人類学における効果的な教授法というのは、われわれ教える側が教材に対して絶対的権威を主張することでは実現しません。むしろ、教室の中で創発されるアイディアや驚きに常にアンテナを張り、それに向き合うことでより理解しやすい形に咀嚼し、そうした出会いがわれわれの集合体としての思考や存在の質感そのものを変容してくれるような絶え間ないプロセスにこそ、本質があると思います。このように、変革的な出会いを育み、研ぎ澄ます方法こそが、人類学の持つ〈経験の方法〉だと考えています。

人新世はうまくまとめられすぎていないだろうか、と人類学者は考える

山田:

少し話題は変わりますが、次は人新世についてお伺いできればと思います。これについては、つい最近、シムニー・ホウとの共編で『まだ見ぬ人新世(Anthropocene Unseen: A Lexicon)※22』を出されています。この論集は用語集という少し変わった形を取っていて、各章がある概念に関する僅か数ページの短いエッセイになっています。この形に辿り着かれた経緯についてお話しいただけますか。人新世に関する本であるという点も影響したのでしょうか。

パンディアン:

この形は、もしかしたらどんなものもそうなのかもしれませんが、常に発展途上でした。当初はこのような本を作る意図はありませんでした。もともとの始まりは、2015年のデンバーでのアメリカ人類学会大会でのパネルです。ラウンドテーブルとして実施する予定だったのですが、何人か急に来れなくなった人が出てしまい、パネルをそのままやるか中止にするべきか迷いました。結局行き当たりばったりではありましたが、直前になって大会に来ていた面識のある人たちに短い文章を提供してもらうようお願いしたら、興味を持っていただいて、みなさんが参加に同意してくださいました。最終的には、ラウンドテーブルの予定だったものが、10から15程度の特定のキーワードに関する短いプレゼンとなり、とても面白いものになりました。

すると、聴衆の中にいたゾイ・トッドが立ち上がり、即興で別のトピックに関するスピーチを始めて、それ自体がまた別の見出語のように感じられました。その後パネルをアメリカ文化人類学会のウェブサイト上でシリーズ化することになったのは、そこから着想を得たところが大きいと思います。サイトでは彼女の論考も入れました※23。ですが、最初に15程度のエントリーが出揃ったところで、他には何があるだろうと疑問が湧いてきたわけです。プロジェクトはそこから大きくなっていき、最終的にはサイト上で50程度、論集では85ぐらいの見出語があったかと思います。

なぜ用語集か。このプロジェクトを突き動かすものは、これまでお話ししてきたことと関係しています。このプロジェクトを「まだ見ぬ人新世」と名付けたのは、人新世という概念があまりに一般論的で、物事を丸く収めようとしすぎているのではないかという懸念を、他の人類学者や社会科学者同様、シムニーと私が抱いていたからです。現在人新世と呼ばれるようになった地質学的状況を作り出すにあたって、ヨーロッパやアメリカ以外に暮らす多くの人々が果たした役割は遥かに小さいわけです。その生活や経験からしてみると、人新世というのは不公正で不当な一般化だと言えます。実際、この惑星で生きるにあたっての彼らの営みは、人間による人新世的支配がそもそも何を意味しうるのかを想像するにあたり、全く異なる可能性を示してくれるかもしれないのです。

ですから、このプロジェクトでは、オルタナティブな可能性や、今この時代およびその全体性を理解する他の方法を記録してきました。各章がそれぞれにこの時代を概念化する別な方法を提示することで、ともすれば不可避に見えるこの状況を、根本的に異なる方法で理解することが可能になることを示したかったのです。そのためには、特定の用語に着目して、それがある異なる状況でどのように使われてきたのかの観点から考えることが必要でした。その着眼点は経験的なものから歴史的、社会的、芸術的なものまで様々です。

結果として、この論集は仮定の集まりとなりました。こう見たらどうなるだろう。ああ見たらどうなるだろう。その目的は、ある特定のひとつの観点から見なければならないと主張することではなく、多くの異なる観点から見る方法を学ばなければならないということです。用語集という形を取った最大のモチベーションは、今のこの状況は同時に様々な角度から検討されなければならないという発想に対する、シンプルなコミットメントにあります。用語集という形は、それを達成するためひとつのやり方を与えてくれると思います。

§

山田:

この点に関連して、論集の序章では、「緊張を孕んだこの瞬間の意味を成すには、どんな見るべき何かがそこにあるのかというシンプルな問いから始まる」と書かれています※24。そこでも指摘されている通り、人新世概念の全体的な性質はある種の無力感を生みかねませんが、一歩引いて周りを見てみるというのは、物事が他にどうありえるのかを想像し始めるにあたってひとつ大きな助けになるのかもしれません。人新世概念が批判を受けてきたのは、現在だけでなくそこに至るまでの歴史上の〈人類 (anthropos)〉の中の違いを無視してきたこともあります。この概念自体、新たな地質時代を提唱することで過去からのある種の決裂を示唆しますが、終末論的危機感というのは歴史的に周縁化されたコミュニティからしてみれば今に始まった話ではないわけですよね※25※26。論集の中で書かれているように現在の複数性を探るにあたり、このような不均一な歴史的経験をどのように考えればよいのでしょうか。

パンディアン:

現在というのは、〈現前化〉なしにはありえません。今この瞬間という感覚は、解釈や枠組みによってある特定のものに存在感を与え、他を不在とみなす行為によって成立しています。この点において、人新世というのは、ある種のメタ物語であると言えます。これはリオタールが『ポストモダンの条件(The Postmodern Condition)※27』の中で、近代のメタ物語について論じている意味においてです。いかなるメタ物語でもそうであるように、これにはある一貫性や現実味を与えるための特定の形の現在化が必要です。

ここで、この論集がふたりの人類学者によって編集されたということが重要な意味を持つと思います。本の中には人類学者に限らず、アーティストや人文学者など、様々な分野からの論説が収録されています。ですが、編者が人類学者ふたりであったことで、メタ物語における存在感や不在感に関するこれらの問いを、論集の中心に据えることができたのだと思います。何に存在感を与え、何を不在のままにしておくのか。存在感を持つものは、どんな犠牲のもとに成り立っているのか。異なる場所や物語、視点に存在感を与えることは、何を意味しうるのか。他のものに存在感を与えることで、われわれの抱く現在に対する意識にどんな変化が起こるのか。こういった類の問いが、論集の制作にあたり大きな役割を果たしました。

そこで主張したかったことはシンプルで、地球環境に対する現状での人間の影響力を前に、他の考え方や向き合い方により大きな存在感や鋭い焦点を当てることで、そうもしなければ考えもしないかもしれない重要な介入や潜在的変革の可能性を私たちは手にすることができるかもしれない、というものです。究極的には、現在というのは時間的カテゴリではなく、時間と空間の連鎖による時空間(クロノトポス)であるという点を強調しておきたいと思います。今この状況の時間的論理というのは自明に感じられるかもしれませんが、それを問い直して活性化していく必要があります。存在感に関する問いを立てることは、それにあたって大きな可能性を持っていると考えています。

§

山田:

現在はある種の時空間であるという点に関して、あなたの著作を拝読する中でとても印象的なことのひとつに、現在の社会を考えるうえで歴史を複数の形で織り込まれていくことがあります。たとえば、先ほどもお話に挙がった通り、『ある可能な人類学』の一章では、マリノフスキとハーストンを並べることで、人類学における経験主義と思弁の実践という現代的問いについて考察されています。また、最初の単著である『曲がった茎(Crooked Stalks)※28』では、南インドのカラ―ル(Kallar)カーストのコミュニティが、植民地化以前、植民地時代、独立後それぞれの過去から受け継がれた複数の断片的要素の中に道徳的支えを見出していく様子が描かれています。一方人新世は、将来や加速に対する衝動にひとつの特徴があると言われています。いわゆる人新世がいつ始まったのかについてはいろいろと議論がありますが、グレート・アクセラレーションと呼ばれる時代にひとつの答えを見出す研究者もすくなくありません。もし現在がひとつの時空間であるとすれば、歴史を掘り出して語り直す作業というのが、人新世に関連する「加速」と向き合う方法を与えてくれる可能性はあるのでしょうか。

パンディアン:

「加速」というのは、私が訪れたことのある世界中のあらゆる場所においてひとつの事実ではあります。南インドの遠く離れた山村部においても、25年ほど前に私がフィールドワークを始めたときに比べて、物事が動く速度は遥かに増しています。モーターバイクや携帯電話を持つ人も多くなりました。こういった情報伝達の即時性や動きの速さは、私がこれらの場所で最初に時間を過ごし始めたときには想像もできなかったことです。ですが同時に、加速に向き合い、グレート・アクセラレーションといった概念について考える際には、一体何が加速したりそんなに速く動いているかを問わなければならないと思います。

最も単純なレベルで、私がその最初の本で言いたかったことは、インドのような場所において、近代というのは私たちが思う以上に複雑なものであるということです。現在の生活というのは植民地時代および独立後を通じておこなわれてきた特定の近代的な形の開発主義や介入の遺物でしかありえないと考えられがちです。それは当然そうですし、重要な指摘です。ですが、現在の状況に批判的に関わるための道具として人々が共に生き、向き合い、頼みにしているものの中には、もっといろいろなものが含まれています。

私たちは、今動いているものが何にせよ、それがひとつの場所だけから来ているわけではないことを忘れてはならないと思います。今出回っているものはある特定の起源だけから派生してきたわけではなく、あらゆる種類の生き方や想像力、或いは人間・非人間を含めた他者と共存する方法が、いろいろと混ざっているわけです。こういった様々な文化的遺物は、生きていくうえで大きな助けになってくれるものです。

人類学に課されたひとつの重要な任務に、失われつつあるものを回復すること、さらに言うならば、救済すること(サルベージ)があります。サルベージ人類学の考えが厄介なものになりえることは理解しています。それは北米の帝国主義的征服から生まれた発想でもあります。しかし、われわれ人類学者のしていることというのは未だに往々にして、過ぎ去ったものとされる要素や物語、ものの見方や生き方を回復したうえで、それらが今に至るまで持続してきた可能性を主張することであると思います。その中で、そういったものに居場所を作ったり、それらを置き去りにしたかに見える世界にあってそれらがどんな未来を持ちうるのかを想像したりすらするわけです。

先日、『まだ見ぬ人新世』にも参加しているイザ・カヴェジヤの編集による10の短編シリーズに寄稿する機会がありました。シリーズはアメリカ文化人類学会のウェブサイト※29に掲載されているのですが、ボッカチオの『デカメロン※30』の現代版で、いわばパンデミックにおける10の物語集です。私が書いたのは小さな思弁小説で、遠い未来のインドの山村部を想像しようと試みたものです。書きながら実際に考えていたのは、フィールドワークを中によく知り合うことができた人たちのことです。彼らを消えゆく過去にしがみつく存在として捉えるのではなく、彼らのしていることや考えていることを、今はまだなき未来の社会の礎として想像してみたらどうだろう。そんなことを考えながら実験したみたんです。人類学において現在に対して批判的に関わることというのは、このようにして過去と未来を錯綜させることなのだと思います。そうすることで、一見過去の遺物にしか見えないようなものの未来性を主張することが可能になります。

想像力や共感の限界と可能性をめぐる今後の研究について

山田:

最後に、現在進行中のご研究についてお伺いできればと思います。今取り組まれていることや、本日お伺いしたアイディアの新たな方向性など、お聞かせいただけますか。

パンディアン:

今進めているプロジェクトは大きく3つあります。2016年の大統領選挙以来、アメリカにおける壁、境界線、国境に関する本に取り組んでいます。現代アメリカにおいて、〈壁〉なるものが環境に関するメタファーとして持ちうる訴求力について、理解しようと試みるものです。実は既に原稿を書いたのですが、パンデミックや直近の人種差別反対の抗議活動や運動など、今年起きている様々な出来事をもとに考え直さなければいけない状況です。このプロジェクトで検討したいのは、多くのアメリカ人が他者の苦しみを無視することを可能にしている〈無関心の壁〉とも呼べるものに関してです。この〈壁〉は、たとえば、国境の壁が移民・難民の人々が直面している悲惨な状況に対する応答として持ちうる魅力に、よくあらわれています。

ですが、それは現代アメリカにおける生活の他の側面においても顕在化しますし、いずれもある根本的な意味で冷酷かつ反環境主義的なものです。例としては、要塞かのような住宅の出現が挙げられます。これは家というものを、不安定な世界からのある種の避難所として捉えるものとして考えられます。また、SUV(スポーツ多目的自動車)に代表される巨大な乗り物が台頭してきていて、動く装甲装置として環境を支配する手段のようにすら機能するようになりつつあります。また、身体の脆さに関する考えから、その健康を守るために排他的手段が使われるようになっており、より不安定な環境に暮らす他者をそのために犠牲にすることすらいとわないのです。このプロジェクトでは、今挙げたようなことを考察してきました。最終的にどうなるかはまだわかりませんが、今はこの国で大きな変化が起きようとしているときであり、この現状にかなう形にするためにこの文章にどう手を加えるのがよいのか、考えていくつもりです。

もうひとつ取りかかり始めた本は、腐敗に関するものです。脱成長運動を追い始めたのですが、私が特に関心を持っているのが、経済成長への執着に対するひとつの応答としての脱成長という考え方です。それはまた、活力というものを従来とは異なる形で思い描くことを招くとも捉えることができます。直観として、これらの問いに切り込むひとつの方法は、成長への固執によって気付くのが難しくなっている類の変化のプロセスについて考えてみることなのではないかと思っています。

たとえば、私たちは成長の裏側としての腐敗をなかなか認めることができずにいますが、その難しさ自体に着目しようというわけです。そうすることで、腐敗や非恒久性といった現実と共に生きる生き方が存在すること、またその中には、成長以外の願望や福利の考え方を前提として社会や経済を編成するための実用的な手掛かりが隠れているのを示すことができれば、と思っています。実際のフィールドワークも始めていて、本では世界4ヶ国からの4つの物語集の形を取ることを想定しています。

最後に、これはまだ私の頭の中でも整理しきれていないのですが、私がこれまで取り組んできた様々なプロジェクトのほとんどすべてに関わる、あるアイディアに関する本について構想を始めています。それは、私の仕事の中で重要な問題であり続けてきた、環境倫理についての考え方の根底にあるものとも言えるかもしれません。それは「開かれた心」についてです。つまり、世界やその予測不可能性と移ろいに対して「開かれた心」、またある種のエコロジカルな応答性としての「開かれた心」を養う可能性のことです。これまでいろいろなプロジェクトに取り組んできましたが、それらは「開かれた心」の人類学とも呼べるものの各章を構成しているのではないかと考え始めています。先日、これらのアイディアについてインドのインフォシス科学財団での講義として探索する機会があり、いずれそう遠くない将来には本の形にまとめられればと思っています※31。

§

山田:

想像力、好奇心や共感の限界と可能性に関するこれらの問いは、ますます重要性を増していくようにも思えます。本日は示唆に富んだお話をいただき、本当にありがとうございました。今後もパンディアンさんの著作を通して考えていくのがとても楽しみです。

パンディアン:

ご質問を聞きながら改めて考えるのもとても楽しかったです。このような機会をいただき、ありがとうございました。

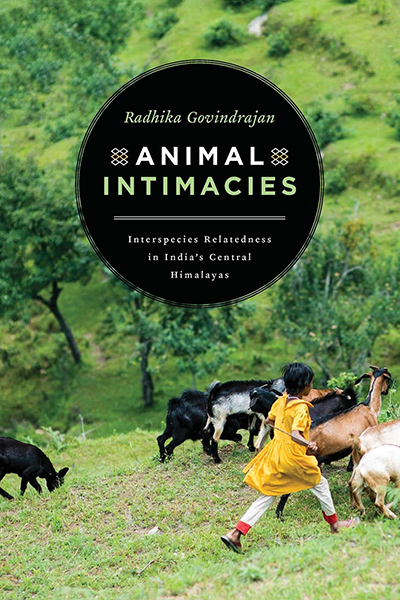

宮本万里:

ご著書 “Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India’s Central Himalayas※1”に対するアメリカ人類学会の2019年のベイトソン賞の受賞おめでとうございます。今日は、この本の中身を中心にインタヴューを行ないたいと思います。

本書のなかでは、ヤギ、ウシ、サル、ブタ、クマという5種類の動物を主に取り上げていますね。これらの動物のうち、サルやクマは明らかに家畜化された動物ではありません。家庭で飼育されている家畜と野生動物とでは、村の人々と動物との関係性は全く異なると想像しますが、この5種類の動物に関する物語を1冊の本にまとめようと考えた理由は何だったのでしょうか。また、これらの複数の動物の関係性を通して何を伝えたいと考えたのでしょうか。

ラディカ・ゴヴィンドラジャン:

私は、修士号を南アジア近代史で取り、修士課程では、同地域における植民地時代の野生動物保護に関する研究を行いました。その後、博士課程の研究として、そのテーマでフィールドワークを行いました。私が博士課程を開始した当初は、野生動物の保護に焦点を当てつつ、それを現代にまで拡大していこうと考えていました。しかし、私はすぐに、野生動物と家畜動物といった分類は歴史的背景に左右され変化するものであって、その境界は常に曖昧であることに気がつきました。例えば、ヒョウが村をうろついて人を襲うのは、神々が「バリ」、つまりは家畜の生贄を望んでいることを示しています。ゆえにヒョウは神々にとっては家畜化された動物なのだ、と村人が私に言ったことがありました。こうした分類における流動性が、様々な動物がどのように異なる場所に出入りしているのか、もっと深く考えてみたいと思うきっかけです。それによって、「野生動物」という自明で不変の分類に違和感を覚え、人間と人間以外の動物が日常的に遭遇していくなかで、このような分類が、いつどうして意味を持つようになったのかを考えるようになりました。

なぜこの5種類の動物なのかという問いについては、これらの動物が、それぞれが全く異なる状況に置かれていると考えるからです。本書における重要なポイントのひとつは、個々の動物やその集団の歴史・性質・行動が、特定の社会的関係や社会を構築する上で欠かせないものだという点です。

血縁関係の一形態としての生贄に関する章は、ヤギの物質性とその性癖、そして人間とヤギとの関係性について扱っています。ウシの保護に関する問題や、国家の開発プロジェクトが「外来種」のウシを飼うのか「在来種」のウシを飼うのかというジレンマをどのように生み出してきたかという問題などがあります。それらについては、様々なウシの特性を実際に知ることによってのみ解決することができるのだと思います。外来種のウシへの懸念や、そのことが文化的アイデンティティに与える影響については、平地の都市部から山村に置き去りにされたサルの話を通して探ることができます。私がヤギを通してこうした話を語ったとしても、同じものとはならなかったでしょう。なぜなら、帰属に関するこのような話が可能になったのも、外来種のサルの行動があったからです。セクシュアリティと家父長制に関する問題は、クマの話を中心にしています。

はじめにこのような大きなテーマに興味を持ち、そのテーマが特定の動物によって具現化されていることに気づいたのです。最初に本書を執筆しようと考えたとき、各章で異なる動物を取り上げることになるとは思ってもいませんでした。各章は「生贄について」「宗教と保護政策について」「所有と移動・移住について」、そして「セクシュアリティについて」の章になると考えていました。しかし、執筆を進めるうちに、「なるほど、それぞれのテーマは、これら5種類の動物と、人間・神・国家・人間以外のその他動物との間にある状況化された関係性によって明確に説明できるのだ」と思うようになりました。ですので、異なる動物を中心に各章を構成したいとはじめから考えていたわけではなく、こうした経緯を通して本書の構成が自然と出来上がりました。

人間の代わりに犠牲となるヤギ

宮本:

第2章はヤギの生贄についてでしたが、そこでは、生贄として捧げる動物を世話する村の女性たちの労働とその価値について書かれています。

南アジアにおいて女性と「自然」との関係性や愛着を説明する際、ヴァンダナ・シヴァ※2などが主張するエコフェミニズム等の既存の理論を通して説明されることが多いですが、あなたは女性の労働に焦点を当てることで既存の理論を全く異なる方向へ導いており、その分析視角は非常に新鮮でした。

ゴヴィンドラジャン:

そうですね、ある種のエコフェミニズムの文献は、このような本質化された範疇で議論される傾向にありますが、それは、たとえそのような主張が善意に行われたのとしても、本当に問題だと思っています。とはいえ、いくつかの研究は、自然に対する女性の親和性を示す例としてエコフェミニストたちが支持しているチプコ運動などについて議論しながら、これらの主張を見事に複雑化させています。例えば、ハリプリヤ・ランガンは、女性が「生まれながらの」環境保護主義者であるというエコフェミニストの主張は、実際には女性たちが抱く経済開発への願望を不可視化することになっていると指摘しています※3。

そもそも彼女らが抗議を行う理由のひとつは、このような状況で生きていくことの難しさに注目してもらうことにあります。私にとって、カースト・資本・ジェンダーといった政治経済的問題について考えることは非常に重要であり、女性の自然への親和性を生来的なものとして崇拝することに対する重要な対抗手段となります。私は、広範囲の構造的な要素によって形作られる労働の特定のやり方から、どのようにして感情的な愛着や葛藤が生まれてくるのかを探ることに興味があります。生贄を扱った章では、このように、母性的な愛着というジェンダー化された言説が、動物の世話において、女性が全責任を背負うという家父長的な労働体制によって、どのように形作られているのかを考えています。

宮本:

人々の労働の軽重が神々によって計測され、その労働だけがヤギを貴重な生贄として価値あるものにするという考えは、刺激的であり興味深いと思います。他方で、あなたの主張の中では、野生動物を生贄にするという習慣の有無やその価値については、全く触れられていないようです。狩猟を通した野生動物の供儀のような習慣は、あなたのフィールドとする山間部にはもともと存在しないのでしょうか。あるいは、現在のように家畜を生贄とする風習は、実際には平野部の人々によって持ちこまれたものである可能性はあるでしょうか。

ゴヴィンダラジャン:

興味深い質問ですね。ヴィーナ・ダスといった研究者は、ヴェーダ時代までさかのぼれば、人間も生贄となる5種類の存在のうちのひとつであったのだと主張しています※4。私たちが野生動物と呼ぶ動物も含め、さまざまな種類の生物が生贄として供されてきました。しかしながら、私のフィールドワークの対象地域では、生贄とされているのは家畜だけです。この地域の生贄の歴史が示すように、本来の生贄は人間でしたが、悲しみにくれた両親の嘆願の末、神々は人間の代わりに動物を生贄にすることを許しました。しかし、その代替の生贄を失うことは、痛みと悲しみをもたらさなければなりません。簡単に別れられるなら、本来、犠牲とはならないからです。

狩猟に関して述べると、この地域において植民地時代と植民地後の野生動物保護の歴史が長く、法的な規制の結果、狩猟はほとんど行われなくなりました。この地域の人々は、「密猟」により、国から罰金や投獄という罰則が与えられることを恐れました。時折ジャングルの鳥を殺したり、イノシシを殺す話をする人もいますが、野生動物の狩猟は決して一般的なものではありません。私が話を聞いた人々のなかで、野生動物を生贄として捧げたと記憶している者はいませんでした。

そうは言っても、この地域のある特定の寺院では、生贄となる動物やその方法について、今述べたことと違う部分もあります。デヴィドゥラ(Devidhura)という寺院で聞いた話によると、女神は、人々が人間の代わりに動物を生贄として受け入れて欲しいと懇願した際、こう言ったそうです。「よろしい、では動物の生贄を受け入れるが、人間の血も捧げるように」と。ラクシャー・バンダンの日にこの寺院で何が行われるかというと、寺院の世話を任されている4つの氏族が寺院に集まり、10分間互いに石をぶつけ合うのです。そして、戦いの後に地面に十分な人間の血がこぼれていれば、女神の人間の血に対する要求は満たされた、と考えることにしたのです。そしてご想像の通り、この種の儀式は、多くの活動家や第三者の不安の種となっています。なぜなら、儀式的な投石が例証したように、これには「近代性」が欠けているとして受け取られたためです。

しかし、この場はたしかに「近代的」な空間であり、祭はすくなくともこれまで数回は(携帯電話会社の)ボーダフォンがスポンサーとなっていました。このイベントの見物者には、携帯電話のSIMカードが配布されることもあったのです。これらの祭りは、しばしば地方公務員らによって開催されていました。活動家がどのように生贄というテーマに取り組むかを決定づける、伝統と近代性の言説を考えるためには、この場は本当に魅力的な空間だと思います。

在来のウシと外来のウシ、ウシ保護論者とヒンドゥー・ナショナリズム

宮本:

第3章では「パハリ牛」と呼ばれる在来牛に対する人々の愛着・執着が描かれています。パハリ牛あるいは在来牛というカテゴリーは、「商用牛」や「近代牛」と呼ばれる外来種のジャージー牛と比較するなかでその特徴が明確化します。本を読んで、牧畜村の発展のために政府がジャージー牛を導入したブータンの事例が思い起こされました。私が調査を行っているブータンの村の村民は仏教徒です。ウシにはヒンドゥー教のような宗教的価値はありませんが、外来種のウシが季節的な移牧の妨げになることが懸念されており、人々は交雑が進むことを心配していました。あなたがフィールドワークを行った地域では、在来牛がジャージー牛と交配した場合、生まれた雑種はジャージー牛とみなされるのでしょうか。また在来牛だけが持つ宗教的な力を認める一方で、地域の人々は、この2種類のウシの境界をどこに定めているのでしょうか。

ゴヴィンドラジャン:

これらのウシを交雑させた場合、通常は「ドガラ(dogalla)」と呼ばれ、2つの品種の中間に位置づけられます。それは、もう「純粋な」在来牛とはみなされません。

ヒンドゥー教至上主義者の言説の中でも、在来性が特に重要視されています。現在、多くの牛舎では「うちは在来牛しか飼っていないよ。外国産の牛は要らないね」と言うでしょう。そして、本書にもある通り、確かハリヤーナー州だったと思いますが、ある政治指導者は、ジャージー牛の牛乳を飲むと、ジャージー牛自身が犯罪者の性質を持っているため、犯罪者になってしまうという類のことを言っていました。その言説の中には、非常に強い排外主義的な歪みがあります。「在来牛の繁殖のみを推奨すべきだ」と国に提言するウシ保護論者も出てきています。そして、国はある在来品種の再現プロジェクトにも投資しています。

しかし、酪農を農村開発の原動力にしようとするのであれば、ジャージー牛よりも乳量がすくない「パハリ」種を奨励するのが難しいという事実は変わりません。乳量が多いとの理由から、サヒワール種や平地系の在来品種を勧める人もいますが、このような地形では飼育はより困難です。つまり、酪農とウシの保護を同時に推進するというこのプロジェクトの核心には、軋轢が存在するのです。私が本書で述べたなかでの最大の葛藤のひとつは、「ジャージー牛をどうすべきか?」という問題で、ヒンドゥー教至上主義者と地元の人々の双方を悩ませています。ウシ保護論者は、外来種のウシは純粋でなく、犯罪者で、愛情や世話をするに値しないと思っていても、「ああ、このジャージー牛は外来種だから殺しても良いのだ」とは言いたくないのです。結局のところ、これらのウシもまたウシなのですから。そして、この認識が行き詰まりを生み、彼らが現在、解決しようとしている難問を生み出しています。彼らの多くは、現実にはそこまで多くのウシを育てることができないこと、そして国によって酪農がこれほどまでに推進されている限り、雄牛や老齢牛を見捨てざるを得ないことを認識しているからです。

ケイティ・ガレスピー※5やヤミニ・ナラヤナン※6ようなフェミニスト研究者が指摘するように、乳牛の理にかなった末路は牛肉なのです。この点は、右翼のウシ保護論者の多くが考え抜こうとしている問題だと思います。本書では、世界ヒンドゥー協会(VHP)のある指導者が、ヒンドゥー教徒はウシを捨てても非難されるべきではなく、ウシを捨てず手放さないよう人を説得する方法を考える責任は、ウシ保護論者にあると主張したことについて述べています。彼らは、「どうすれば酪農にも焦点を当てつつ、在来牛を推進できるのか」と問いかけています。そして、それが時々、興味深い意味で国家との対立点となって現れるのです。

§

宮本:

現在のインドにおけるウシ保護を取り巻く環境について知ることができ、とても興味深く感じました。ウシをめぐる分類はすでに重層的なものとなっていますが、あなたが在来牛に関して説明された側面は、ヒマラヤ地域を含む多くの地域で、一層重要なものになってきていると思います。近年では、女性たちは、在来牛以上に、ジャージー牛の飼育により多くの労力を投入する必要に迫らせているようです。もしも、投入された労働量を考慮すれば、将来的には、ジャージー牛が神々への最良の贈り物になりうるでしょうか。それとも、ジャージー牛は、宗教的価値という点から在来牛の代わりになることは決してないと考えますか。

ゴヴィンドラジャン:

いいえ、人々はジャージー牛が宗教的に重要なウシになる可能性があるという考えも受け入れています。本書のなかでも触れた、私が興味深いと感じた疑問のひとつに「どの時点でジャージー牛が山地のウシになるか」というものがあります。「品種」自体も存在論的には不変の分類という訳ではありませんが、必ずしも「品種」の変容という意味ではなく、これらのウシが食べる食べ物、飲む水、従属する神々、山で過ごした世代の長さなど、山に対する様々な実質的な関連性や交流という面での話です。すくなくとも私がフィールドワークを行った地域では、農村部の家庭で「純粋な」在来牛を見つけることがより困難になっていることから、多くの人がジャージー牛しか手に入らないかもしれないという考えで揉めていたように思います。

人々はジャージー牛の糞尿で間に合わせの儀式を行うようになっています。一部の人々は、このような儀式は最終的にジャージー牛の異なる物質性に順応していくのではと推測しています。ジャージー牛が「商用」牛となると同時に、「儀式用」牛となることへの寛容性もありました。これが、これらの農家が持つウシの分類についての見解と、右派ヒンドゥー教徒の無節操な排外主義とを区別している点だと考えます。これらの村でも、外来牛や在来牛といった分類を使っていましたが、ジャージー牛に深い愛情を注いでいないという訳ではありませんでした。その点については、本書の中で詳しく記しています。村人たちは、ジャージー牛がある種の儀式には不向きなウシであると言いつつも、自分たちが育てているウシに強い愛情と尊敬の念を抱いていました。これは特に、これらのウシの飼育に関する労働の大部分を担っていた女性に当てはまりました。

外来のサル、在来のサル、排除するか、帰属させるか

宮本:

続く第4章では、都市部に住むよそ者が新たに連れてきたサルと地域の人々の関係性を、サルに対する人々の振る舞いや態度から描き出そうとしています。(都市から山岳部へサルを移動させるという)この現象の背景には、ハヌマーン(ヒンドゥー教の神猿)の崇拝もあるとお考えですか。つまり、ヒンドゥー教を信仰する人々が、ハヌマーン神の眷属は聖域にいるべきだと考え、都市に住むサルを山へと移動させようとしているのでしょうか。

ゴヴィンドラジャン:

それもありますが、サルが野生動物保護法で保護されているからです。間引きに反対する宗教的な議論は確かにありますが、動物愛護活動家が主張する、サルを殺すことは法律に違反するという議論もあります。隣のヒマーチャル・プラデーシュ州では、農家に凶暴化するサルを銃で撃つ免状を与えると発表しました。それが発表された時、様々な選挙区で大騒ぎになりました。動物愛護団体は、これは残虐行為だと言い、野生動物保護活動家は、インドの野生動物の遺産の大規模な破壊への扉を開くきっかけとなることを懸念し、ヒンドゥー・ナショナリズム団体は、サルはハヌマーンを体現した存在であるため殺してはならないと主張しました。多くの森林警備隊員は、この問題がどれほど多くの議論を生んでいるかを考えると、どうしたらいいのか本当にわからないと私に話してくれました。

しかし、農村の生活への被害は現実のものです。複数の組織やNGOがこの問題に取り組んでいます。このような状況では、人は農業を続けることができません。これは深刻な問題で、さまざまな解決策が提案されています。不妊手術を行うという選択肢もあります。それが成功しなかったのは、特に動物愛護活動家から、人道的に実施できるかどうかについて懸念が出たからです。間引きという解決策も、まだあまり好意的に受け止められていません。

宗教の問題は、多くの山地の民にとって複雑なものでした。サルを殺すのは罪深いと考える傾向にある一方で、果樹園を荒らしていたサルに毒を盛るという話もよく聞きます。ある男性は、かつて私に、自身の土地で、死んだアカゲザルを見つけたと言いました。彼はあまり多く説明しませんでしたが、私は彼が多くの収穫物を失ったことへの悔しさから、畑に毒を撒いたのではないかと推察しました。死んだサルを見て罪悪感と恐怖を感じた彼は、贖罪としてラングールに餌を与えていました。このように、こうした都会からきたサルをどう扱うかについては、倫理的・宗教的に深いジレンマがあり、それに対応するために様々な解決策が生まれました。

§

宮本:

現在、村にはあなたが描くように都市部から来た外来のサルがいますが、それ以前から同地域には在来のサルが生息していましたよね。その在来のサルと外来のサルを比較してみると、当然のことながら、人々は現在は在来のサルに対して自分の身内のような愛着を持っており、都会のサルが彼らにとっていかに異質な存在であるかを語るでしょう。しかし、都会のサルが来てから、在来のサルに対する認識が寛容になったということは考えられるように思います。在来のサルと村人との以前の関係性はどのようなものだったのでしょうか。地域の共同体の一部となりうるような、親しみのある存在としてのみ認識されていたのでしょうか。それとも、駆除されるべき害獣として認識されていたのでしょうか。

ゴヴィンドラジャン:

その地域に生息するあらゆる動物が、害獣・友人・仲間という異なるカテゴリーの間を浮動する存在だ、という強い感覚が、私の中に間違いなくあります。在来のサルも、間違いなく時には「害獣」となる可能性があります。しかし、人々は、在来のサルの「略奪」には対処できるという感覚があり、それは外来のサルとの共存に関連してよく表現される言葉「アアタンク(aatank)」、つまり恐怖、の感覚はありませんでした。人々が私に言うには、たいていの場合、在来のサルが果樹園に来るのは数日で、その後は森に戻るのだそうです。彼らにとっては、森で十分だったからです。彼らは時々森から出てきましたが、村に住むことはありませんでした。このこともまた、現在の状況の特異性を強調するための、懐古の念を含んだ過去の恣意的な解釈である可能性もあります。しかし、それは広く主張されており、私たちは真摯に受け止めなければならないと思います。

また、人々はそれとは異なったことも述べます。一つには、略奪の性質の違いが挙げられます。在来の森のサルはたまに果実を盗んだり、農作物を食べたりすることはあっても、外来のサルのように家の中まで入ってくることはありませんでした。そこには、恐怖感と不安感が蔓延していたのです。「これら外来のサルは、すぐに家の中まで入ってきます。人が家の中で座っていても、ただ入ってきて人の食べ物を奪うのです。もしあなたが何かを言えば、噛み付いてくるでしょう」と。人々はこの行為を、在来のサルにはない「大胆な犯罪性」のようなものとして語っています。在来のサルと外来のサルを区別する際に人々が指摘するのは、この完全なる恐怖心の欠如と村の「乗っ取り」ともいえる行為でした。

「家畜-野生動物」としての野生化したブタ

宮本:

何重もの意味も込められているという点で、逃走した雌ブタの話は非常に読みごたえがありました。私が調査しているブータンでも、昔はブタの飼育が一般的で、ご存じの通りトイレの下でブタを飼うこともありました。ただ、宗教に関係しているとはいえ、ブタの飼育をやめた理由は両者でかなり異なるように思います。

この章では、実験農場の家畜化されたブタが脱走して野生化していくストーリーをベースにしながら、インドで法的には否定され禁止されているカーストによる差別や抑圧について、その重層的な構造が巧みに描かれていますね。

ゴヴィンドラジャン:

カーストに基づく抑圧は、インド全土と同様にこの地域でも存在し、今でも力を持っています。私は、蔓延するカーストの暴力と、この抑圧や暴力に対する最下層のダリット(不可触民)の抵抗や拒絶が、日常的な人間関係の中でどのように行われていたのかを理解することに興味を持っていました。

ブタはこの疑問に対し、重要な取っ掛かりを提供してくれました。ブタと、ブタを飼育するダリットカーストを「不浄」とみなすことは、B.R. アンベードカル博士が言うところのカーストの「段階的不平等※7」を維持するために、支配的なカーストの人々が日常的にカーストの暴力を行使するための方法となったのです。フランツ・ファノンが力強く指摘しているように、抑圧者の言説は根本的に動物学的なものであり、抑圧された者に動物性を与えることで、彼らに対する植民地的な暴力を正当化する方法として使われているのです。私は、ベネディクト・ボワスロンが「連結性※8」と呼ぶような、カーストと動物化の交点についてはやるべき重要な研究が残っており、人間と人間以外の動物との関係性を研究することにより、こうした関係性への洞察が得られるだろうと考えています。

しかし、この交点をどう捉え、どう表現するかということにも気を配らなければなりません。ザッキヤ・イマン・ジャクソンが指摘するように、「人間」を超越して、人間-動物間の区別を元に戻そうとする急激な動きは、人間が決して不変の分類ではなかったという事実を見落とすだけでなく、解放的なヒューマニズムを求める様々な被抑圧集団の葛藤を根底から覆すこととなります※9。

私にとって特に重要だったのは、支配的なカーストによるカースト暴力の全容を明かさず、その暴力が向けられた人々にとって異論のない形で示されることにありました。私は、ダリットの村人たちがどのようにして支配的なカーストによるこうした抑圧に立ち向かい、それを覆してきたかを、脱走した雌ブタの話を交えながら強調したかったのです。

本書でも触れていますが、ダリットの村人数名がよく言っていたのは、森にいるイノシシはおそらく脱走した雌ブタの子孫であり、本当は野生のイノシシではないということでした。このことは、豚肉の消費を不浄であり「最下層カースト」の地位を示すものだと非難する支配カーストが、せいぜい暴力的な偽善者でしかないことを意味しているのだと、彼らは言うのです。私は、これらのカースト支配に対する批判は、野生化したブタの歴史、特にその話で示されているような、野生の流動的な性質に基づいていることを主張します。私にとって、これらの論争は、カーストと動物性の関係が偶発的で予期せぬものであり、民族学的に理解されなければならないことを思い起こさせてくれます。

§

宮本:

非常に刺激的な議論ですね。ザッキヤ・イマン・ジャクソンが示す論点は、検討に値するものだと思います。階層や差別と動物性の関係を論じるためには、前提として理解しておくべき論点が非常にたくさんあるように思います。

この章の中で、もしかしたら重要な点ではないかもしれませんが、脱走した雌ブタの牙の大きさについて人々が話している箇所が気になりました。村人たちは、脱走した雌ブタの子孫はより大きい牙を持っていると語っていたそうですが、その話をすることで、彼らはいったい何を示唆したかったのでしょうか。動物を危険な存在に変えるという意味で、遺伝子操作を恐れているということでしょうか。論点として私はそこは興味深いと思ったのですが、結局その話題は全体的な議論に再び包摂されることはありませんでした。この一連の会話を通して何を伝えたかったのか、もし可能であれば教えていただけますか。

ゴヴィンドラジャン:

この章では、ブタの凶暴性についての様々な証言を、互いの会話の中に入れてみました。多くの野生生物学者は、ブタが「野性化」した場合、迅速な形態学的な変化が起こる可能性を示唆しています。豚の形態は、数世代という非常に短い期間で変化することができます。私にとって、これらの知見は、人々が私に話してくれた、脱走した雌ブタの歴史や、その子孫が簡単に「ジュングリ(jungli)」つまり野生化した話と非常に一致していました。