建物は変化する。刻々と成長し、みずから学んでいくものである。単なる空間的な構造物ではなく、時間というパラメータを考慮に入れ、この世界に生まれ、様々な成長を遂げ、やがては死に至る、一種の「有機的存在」としてとらえなおす必要があるのではないか。

スチュアート・ブランド※1 は、著書『How Buildings Learn』で、時の流れとともに建物に何が起こるのかを探究しました。そのなかでブランドが提示した「ペースレイヤリング(Pace Layering)」の概念は、建築の世界にとどまらず、情報やメディアに関わる分野でも多くの注目を集めてきました。

この本が世に出てから20年後の今、その思想の意味をあらためて考えたいと思います。

スチュアート・ブランドの基本モデル

ペースレイヤリングの基本となったのは、この本で示された以下のモデルです。

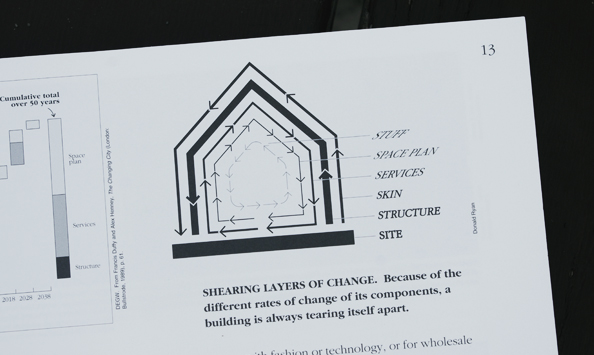

[図1] “Shearing Layers of Change” —『How Buildings Learn』p.13より

[図1] “Shearing Layers of Change” —『How Buildings Learn』p.13より

まず土台となる用地(Site)があり、そこによって立つ建物は、それぞれに変化率の異なる複数のレイヤーで多層的に構成されています。

§

| 調度品・日用品 Stuff |

日/週/月といった単位でしょっちゅう変化する |

|---|---|

| 空間計画 Space Plan |

商業施設では3年ごとに見直しを要するかもしれないが、閑静な住宅なら30年持つこともある |

| 設備 Services |

7~15年で老朽化/陳腐化する |

| 外装 Skin |

約20年ごとにリフォームや修繕が行われる |

| 構造 Structure |

耐用期間は30~300年と幅がある(これがいわゆる「建物」) |

| 用地 Site |

その上で建て替えを繰り返される建物よりも永続性がある |

ブランドのこのモデルには、実はお手本がありました。それは、イギリスのフランク・ダフィー※2 が提示した、建物の4つのレイヤーです。

§

| セット Set |

入居者による模様替え(月単位または週単位で行なわれることがある) |

|---|---|

| 景観 Scenery |

間取り、吊り天井など(5〜7年ごとに変わる) |

| 設備 Services |

配線、配管、空調、エレベーターなど(約15年ごとに交換を要する) |

| 骨格 Shell |

建物の寿命と同じ期間存続する構造(イギリスでは50年、北米では35年弱) |

[表2] ダフィーによる4つの“S”のレイヤー

建物を正しく捉えるならば、それは耐用期間の異なる要素がいくつかのレイヤーとして重なったものとみなすことができると、ダフィーは考えました。「われわれが分析する単位は、建物ではなく、時間を経ていく建物の使い方だ。時間こそが、現実の設計課題の本質だ」という彼の言葉に共鳴したブランドは、おもに商業施設を対象としていたダフィーの4つの“S”を、住宅のような他の利用形態にも応用できる、6つの“S”へとアレンジしたのです。

ダフィーは、「時間」を重んじながら建築を考えることはとても実践的だと主張しました。建物に問題が生じたときに、その発生箇所がどれくらいのペースで変化するかを考えた対策を取らないと、せっかくの修理や改修が無駄になるおそれがあるからです。それぞれのレイヤーに見合った時間的尺度で問題解決を行なえば、「適応力」の高い建物をつくれることを明らかにした点が、ペースレイヤリングの本質的な価値と言えるでしょう。

分野を超えた展開

2000年代に入ってから、ペースレイヤリングの概念は、建築以外の活動に携わる人びとの間でも注目を集め出します。ちょうど2000年には、情報システム開発の分野で、IBMの研究者らが「A Shearing Layers Approach to Information Systems Development」という論文を発表しました。彼らはその中で、企業などの組織とそこで利用されるソフトウェアの両方を、ペースレイヤリングの観点から見直すことの意義を論じています。それによって、組織の「適応力」を高め、ソフトウェアの応用可能性を広げることが、当時のソフトウェア開発に必要とされていたのです。

その後、Webサイトの飛躍的な増加を背景に、情報アーキテクチャ(IA)やユーザーエクスペリエンス(UX)デザインの分野でも、ペースレイヤリングへの関心が高まっていきます。2006年のIAサミットでは、西オンタリオ大学の研究者グラント・キャンベルとカール・ファーストが、「From Pace Layering to Resilience Theory」と題した論文を発表しました。この論文では、Webサイトやアプリケーションの設計に関する4種類のモデルが、ペースレイヤリングの応用例として一つの表にまとめられています。以下にその内容を翻訳し、最上段に各モデルの考案者と年代を追記しました。

| 変化 | アーキテクチャの構成要素 Architectural Components (Morville 2001) |

IAの氷山 The Iceberg of IA (Morville 2000) |

UXの要素 Elements of UX (Garrett 2003) |

UXの段階 Planes of UX (Garrett 2003) |

|---|---|---|---|---|

| 速い | コンテンツ サービス インターフェース |

インターフェース | ビジュアルデザイン | サーフェス (表層) |

| 適応型検索ツール | ワイヤーフレーム ブループリント (青写真) |

インターフェースデザイン ナビゲーションデザイン 情報デザイン |

スケルトン (骨格) |

|

| 制限語彙 | メタデータ 分類体系 シソーラス |

インタラクションデザイン 情報アーキテクチャ |

ストラクチャ (構造) |

|

| 実現技術(Enabling technologies) | IA戦略 プロジェクト計画 |

機能仕様 コンテンツ要求 |

スコープ (要件) |

|

| 埋め込み型ナビゲーションシステム | ユーザー (ニーズ、行動) コンテンツ (構成、意味) コンテクスト (文化、技術) |

ユーザーニーズ サイトの目的 |

ストラテジー (戦略) |

|

| 遅い | ファセット分類体系 | |||

[表3] IA/UXのペースレイヤリング

左の2列は、90年代に情報アーキテクチャという専門分野を開拓したピーター・モービルとルイス・ローゼンフェルドの共著『Web情報アーキテクチャ』 で、右の2列は、ジェシー・ジェームズ・ギャレット※3 の『ウェブ戦略としての「ユーザーエクスペリエンス」』で提示された、IAやUXの構成要素です。キャンベルとファーストは、それらを建物と同様に、ペースレイヤリングのモデルに重ねて理解しようとしたのです。

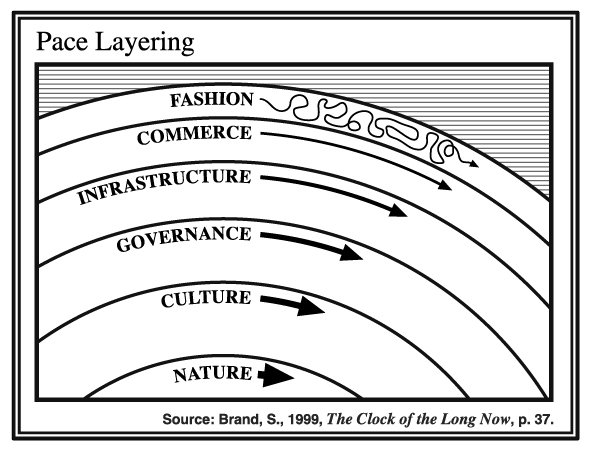

一方ブランド自身は、1999年の著書『The Clock of the Long Now』で、建物よりはるかにスケールの大きな文明社会へと、ペースレイヤリングのモデルを展開しました。

[図2] 文明社会のペースレイヤリング

[図2] 文明社会のペースレイヤリング

建物と同じように私たちの文明社会も、ファッション(Fashion)、商業(Commerce)、インフラ(Infrastructure)、統治(Governance)、文化(Culture)、自然(Nature)といういくつかのレイヤーで構成されており、各レイヤーの変化率や規模感が異なることが示されています。文明が存続するかどうかを決めるのは、どのレイヤーもお互いのペースを尊重し合い、それぞれの役割を果たしているかどうかである。下部のレイヤーがしっかりとした足場となり、上部のレイヤーが新たな息吹を与えるならば、たとえ何らかのショックが生じても、それをうまく吸収できる「適応力」のあるシステムが実現できる。ブランドは、そのように語っています。

ペースレイヤリングはこのように、専門分野の境界や、マクロとミクロの視点を越えて、さまざまな発想や思考のフレームワークとして応用されていったのです。

変化を続けるモデルの現在

2015年1月27日に、ブランド本人があらためてペースレイヤリングの概念について語るというイベントがサンフランシスコで開催され、その模様をライブ中継で見ることができました。

このイベントでブランドは、ペースレイヤリングが自分一人の頭のなかで構築され固定されたモデルではなく、先人の知恵と同時代の感性を受け入れて生まれたものであること、そして現在でもいろいろな人たちにアップデートされていることを語りました。

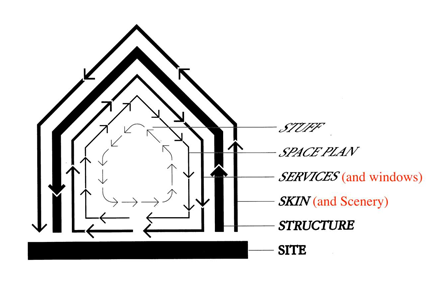

『How Buildings Learn』を出版してからも、このモデルについて考え続けていた彼は、以下の図に赤字で書き足されたような、新たなポイントを見出したそうです。

[図3] ブランドが赤字を入れたモデル

[図3] ブランドが赤字を入れたモデル

一般的には「外装(Skin)」の一部とみなされる「窓(windows)」が、「設備(Services)」と同じくらい早いペースで変わる要素だということ。また、建物の周囲の景色や、その中での建物自体の見え方という「景観(Scenery)」が、「外装(Skin)」と同じくらいのペースで変化する重要な要因であることに、後から気づいたと語りました。

ダフィーのモデルに含まれていた「景観」は、建物内部の「場面設定」や「舞台装置」のような意味で、ブランドのモデルでいう「空間計画」に相当していましたが、ブランドはもっと一般的な意味での景観を重視したことがわかります。建物も人間と同じく、自らの環境と影響を及ぼしあいながら生きていくものだという考え方が、そこに込められているように思います。

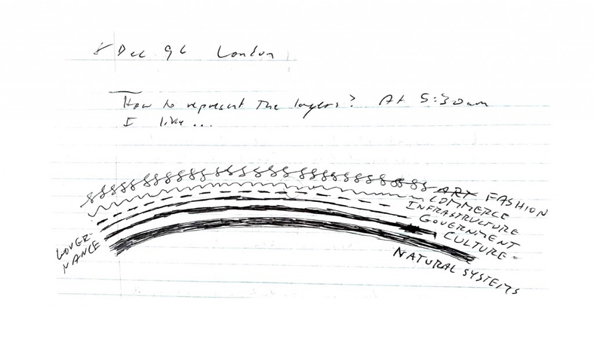

また彼は、図2の文明社会のモデルを構想していた頃に、ブライアン・イーノと語り合いながら描いたアイデアスケッチを見せてくれました※4 。

[図4] ブライアン・イーノと語り合いながら描いたアイデアスケッチ

[図4] ブライアン・イーノと語り合いながら描いたアイデアスケッチ

元々は「アート(Art)」だった一番上のレイヤーは、イーノの熱い要望によって「ファッション(Fashion)」に変更したのだそうです。また、「政府(Government)」という言葉が、より概念的な「統治(Governance)」に差し替えられたことがわかります。こうした試行錯誤を経ながら、文明社会全体を捉えるモデルとしての精度が高められていったのでしょう。

ペースレイヤリングは元々、建物という無機的な構造体を「有機的存在」として理解するためのモデルとして生まれました。しかし時の流れと共に、それは単なるモデルではなく、分野を超えて幅広い影響を及ぼす「思想」へと発展してきたのです。

ペースレイヤリングから生じる「剪断力」

実は、図1で示した基本モデルのキャプションに、ペースレイヤリングをより深く理解するためのヒントがあります。「Shearing Layers of Change」— すなわち「剪断(せんだん)する変化のレイヤー」。この一見わかりにくいタイトルは、ペースレイヤリングがもたらす「適応力」とは異なる、もう一つの力を知るための鍵となるのです。

剪断あるいはシア(shear)とは、物体や流体の内部の任意の面に対して平行方向に力を作用させ、それを切断することを意味します。たとえば、はさみで何かを切ることができるのは、2つの刃がすれちがう時に、この「剪断力」という一種の破壊力が生じるからです。ブランドはそのキャプションで、こう述べています。

それぞれの要素の変化率が違うせいで、建物は常に自然崩壊の過程にある。スチュアート・ブランド『How Buildings Learn』

レイヤーとレイヤーとの摩擦は、必然的に「剪断力」を生じさせることになり、それが建物を脅かす潜在的な破壊力となり得る。キャンベルとファーストも、前述の論文でその点に注目しています。ペースレイヤリングは、決して「安定性」や「永続性」を保証するものではなかったのです。

原書のイラストは、各レイヤーの中を流れる矢印や、レイヤー名の傾きの角度が視覚的に示しているように、その建物がまるで安定性に抗するかのような絶え間ないダイナミズムの中にあることを示しています。建物という一見スタティック(静的)なものが、「時間」という要因を取り込むことで、実はきわめてダイナミック(動的)なものとして捉えられるということ。それも、このイラストが伝えようとするペースレイヤリングの本質です。

つまり、「有機的存在」となるあらゆる構造体は、時間の経過による変化を免れることができず、剪断の危機にさらされているのです。しかし、先のキャンベルとファーストの論文では、レイヤー間に生じる「剪断力」について、新たな見方を示しています。

剪断を乗り越えるレジリエンス

キャンベルとファーストは、「剪断力」が単なる破壊力ではないことを示す手がかりを、生態学の分野におけるレジリエンス理論の中に見出しました。自然によってつくられている生態系というシステムは、それなりの安定期を経るうちに、時々システム全体を揺るがすような、前例のない突然の変化に見舞われることがあります。たとえば、洪水や嵐による災害や、特定の生物の異常発生などは、確率的に必ず起こる自然現象です。それでも自然そのものが滅びないのは、そのような変化のショックを受けても、やがて復元・回復する力が備わっているからです。1970年代頃に、生態学者たちはそのような力を「レジリエンス」と呼び、研究の対象とするようになりました※5 。森林伐採や乱獲、大気/海洋汚染など、人間が自然に及ぼすショックがますます大きくなっていた当時、破壊された自然を元の姿に戻すための新たな考え方として、「レジリエンス」の理解と応用を目指すレジリエンス理論が生まれたのでしょう。

レジリエンス理論は、そのような変化が生態系を不安定にするだけではなく、多様性や柔軟性を保つために役立つことにも注目します。生態系が長期的に存続するためには、安定した状態を保つことと同じくらい、変化がもたらす不安定な状態を受け入れて、そこから回復することも重要とされるのです。

キャンベルとファーストは、そのレジリエンス理論が情報環境にも応用できることを示すために、従来のトップダウンなタクソノミーと、当時増えつつあったボトムアップなフォークソノミー※6 の関係を例にして、その両方が支え合えば、情報システム全体のレジリエンスが高まると主張したのです。

ペースの速いレイヤーは独自性や新たな試みを、ペースの遅いレイヤーは持続性や節度を生み出す場となります。上からの統制と下からの創発とをバランスよく実現しながら、持続性の高いシステムを作り上げていくというそのアプローチは、ユーザーコンテンツの生成を促すためにも役立ってきました。それは時に、多数のユーザーによって形成されていく「集合知」のような成果にも結びつきます。インターネット上の百科事典であるウィキペディアは、その一番有名な例と言えるでしょう。

アーキテクチャと人間

ペースレイヤリングの構造を見いだすことができる建物や情報システムは、いずれも人間がつくり出す構造体、すなわち「アーキテクチャ」です。ブランドが作ったペースレイヤリングのモデル自体も「アーキテクチャ」の一つで、そこには多層的な時間の流れがあり、自己言及的にペースレイヤリングが生じます。変化と共に生き続けるというモデルの本質的な価値は、遅いレイヤーとして数十年に渡って持続する一方で、新たな分野への応用という速いレイヤーでは、アップデートが繰り返されるのです。

ブランドは『How Buildings Learn』の中で、建築家クリストファー・アレグザンダーの言葉を引用し、時の流れとともに建物が「人間味のある(humane)」ものになっていく理由について考えています。

(建物というものには)自分や家族、その土地の気候など、何にでもうまく応じられるように、自分自身であれこれ手を加え、少しずつ変えていきたいと思うものだ。こういう適合は、徐々に手入れを繰り返していく継続的プロセスとなる。…… 人と建物の適合は詳細で深遠であるから、個々の場所が独自の性格をおびてくる。多様な場所や建物が、少しずつ町の多様な人間情況を反映しはじめ、これが生き生きとした町を生み出す。クリストファー・アレグザンダー『時を超えた建設の道』

ブランドの言う、「人間味のある」建物とは、私たち人間のようにそれぞれがユニークであり、愛着を抱かせることさえあるような建物のことです。そしてアレグザンダーが言うように、人間は自らが作った建物やWebサイトといった「アーキテクチャ」に手を加えずにはいられないものです。そのような人間の活動が、時間の経過と同じく、「アーキテクチャ」を絶え間なく変化させ、人間自身にも似た「有機的存在」としていることを、ブランドは伝えようとしたのでしょう。

「アーキテクチャ」について考えることは必ず、そこに命を吹き込む「人間」を考えることにつながります。そして私たち人間は、自分たちの手でアーキテクチャをつくる一方、日々の生活の中で、さまざまなアーキテクチャによって考え方や行動を左右されています。人間とアーキテクチャは、そのようなインタラクション(相互作用)を繰り返しながら、一体となって変化していくのだと、私は考えるようになりました。

ブランドも『How Buildings Learn』の中で、建物という「アーキテクチャ」とそこに住まう「人間」が一体であることを、古代ローマ時代の「domus」という言葉を通じて語っています。この単語はしばしば、家とその住人の両方をまとめて指すために使われていました。建物は人間を入れるただの器ではなく、人間を保護するための皮膚のようなものであり、それらは分けることができないと考えられていたといいます。

ブランドはそれをほのめかすように、建物のペースレイヤリングのモデルに、「Soul」という“7つめのS” —— すなわち、人間の「魂」というレイヤーを足してもいいね、と書きました。私たち人間は、アーキテクチャを構成するどのレイヤーにおいても関わり合っている。そう考えると、人間の「魂」は、新たなレイヤーとして捉えるものではなく、最初からアーキテクチャに込められているものなのかもしれません。