環境運動から人類学への道のり

山田祥子:

パンディアンさんはこれまで人類学者として大変幅広く研究されてきていますが、その中でも根底にあるひとつのテーマとして「人間の創造性」、つまり、農民や映画作家、また文化人類学者に至るまで、この世界を人がいかに即興的に、常に新しい可能性を創り出しながら生きていくかという問題に関心があるように感じます。ですが以前、別の場※1で、ご自身は大学院に進まれるまで人類学者になるつもりはなく、それ以前は環境関連のアクティビストとして活動されていたともお話しされていました。環境に関わるお仕事をされる中で、なぜ人類学、また特に人間の創造性に関する問いに惹かれるようになったのか、お話しいただけますか。

アナンド・パンディアン:

私はロサンゼルスのコンクリートジャングルの中で育ったのですが、高校生のときから環境問題に興味を持ち、環境保護主義者として自分を見るようになっていきました。これは大学に入っても続き、アマースト大学での学部生時代には「ポリティカル・エコロジー」という学際専攻を自分で組み立てて学びました。ポリティカル・エコロジー(政治生態学)という分野が実際に存在することは当時は全く知らなかったわけですが、私としては、環境政治に関心があったわけです。時代は1990年代、地球サミットが話題で、政治においても環境が重要な位置を占めるようになったかに見えました。私自身、当時のこうした政治情勢から、読むもの、余暇の過ごし方、参加するコミュニティー活動や社会運動など、様々な側面で影響を受けました。またその中で、環境問題は、集団行動はもちろん、ともすれば社会的変革をも伴う政治的問題である、という感覚が養われたのだと思います。このような興味関心から、大学卒業後数年間は、いろいろな環境団体や開発団体で仕事をしました。

1996年に大学院に戻ったときに入ったのは、カリフォルニア大学バークレー校の環境科学・政策・マネジメントの学際プログラムでした。出願は南インドの地方の小さな村からおこないました。当時は地元のNGOで環境開発のプロジェクトに関わっていて、博士号を取得したらまた環境・開発関係の仕事に携わりたいと思っていました。そこで履修した授業、学んだ教授陣は素晴らしく、ナンシー・ペルーソ、マイケル・ワッツといった本物の政治生態学の第一人者らに出会う機会にも恵まれました。ですが、それ以前もある程度は感じていたことかもしれませんが、そのときに考えさせられたのは、社会的・応用的アプローチ両方を含め、環境関連の研究全般は、人間の本質に関するある大前提に基づいたものである、ということでした。つまり、人間とは根本的に問題のある存在で、やるべきことをやるように人を説得するのは容易ではない、という考え方です。その結果、環境に関する専門知識を持つ者は何がなされるべきかを必然的によりよく理解しているということになっていて、そこで問われるのは、その他大勢をいかにやる気にさせるかということでした。

ですが、これは問題のある考え方で、未だに西洋および世界各地における環境分野で広く見られる人種・階級差別主義をよく表しています。私がこのような考え方に疑問を持つようになったのは、ひとつには当時読んでいたものを通してのことです。私自身が南インドの山村の人々と仕事をし、知るようになっていった経験も大きく影響しました。自分たち自身のことや、西ガーツ山脈の森林保護区の端のあの場所に対する考え方、その土地や風景、またその地を労って大切に扱うとはどのようなことかについて、彼らは根本的に異なる解釈を持っていたのです。

たとえば、私が滞在していたオフィスは山腹地帯の中央に位置していましたが、その地域は政府からは「荒地」とみなされ、荒廃して価値のない、然るべき管理のなされていない場所とされていました。ですが、そこに暮らす人々は、その低木だらけの土地の中で数十種もの薬草を見分けることができていました。その一帯を管理する政府当局の役人が殆ど気付いていないだけで、材木にせよ、家畜にせよ、彼らは明らかに日常的な習慣や実践をおこなっていたのです。

こうして環境マネジメントの分野で力を持っていた言説や組織に対して段々と違和感を持つようになり、人類学へと駆り立てられたのだと思います。人は習慣として悪いことをしてしまうものである、だからそれをどう直すべきか考えるのが私たちの仕事である、という前提に立つのではなく、人がどうして特定の行動をとるのかをもっときちんと理解したかったのです。習慣的行動はどのように形成されるのか。有害な事態が生じる原因には何があるのか。個人の行動と政治、経済、社会、文化、歴史といった構造的要因にはどのような関係性があり、それはどのような結果を生むのか。一度立ち止まって問うべきは、こういった問いではないだろうか。このような問題意識に駆られて、私は政治生態学、ひいては人類学へと踏み込んでいくことになりました。

バークレーの人類学部が私を転入学生を受け入れてくれたこと、またドナルド・ムーアが私の指導を快く引き受けてくれたことには感謝しています。ローレンス・コヘン、ステファニア・パンドルフォ、ポール・ラビノーなどからも非常に多くを学ぶことになりました。

ある種の環境主義としてのエスノグラフィー

山田:

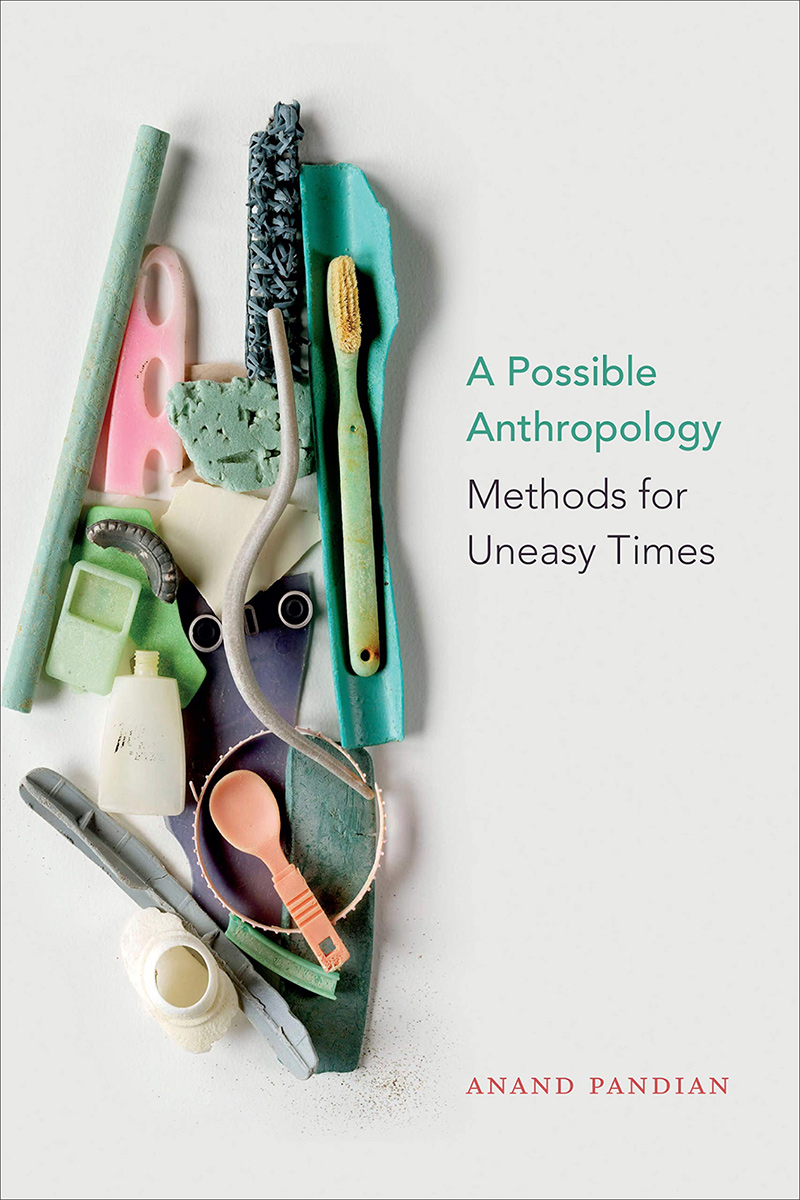

そのトップダウン型の管理と、移りゆく中で形成される習慣的実践との対照は、ご著作にも色濃く現れているように感じます。最新の単著、『ある可能な人類学(A Possible Anthropology)※2』では、人類学の研究手法が持つ可能性について書かれていますが、手法について丁寧に考えることがなぜ今重要なのかに関してお伺いできればと思います。

この本は、この「手元の世界」の中のシワにこそ既に可能性や開放性が内在しているとの考えに基づく一方、現在進行形の様々な問題にも触れられています※3。本書はメティスで学者のゾイ・トッドとの会話から始まりますが、彼女は人類学で今なお続く人種差別・植民地主義のレガシーを踏まえ、人類学をいっそ辞めてしまうべきかどうかの苦悩を語っていて、この緊張関係をよく捉えています。こうした中で、世界の可能性と実際性、その両面を考慮する手法の重要性についてお聞かせいただけますか。

パンディアン:

今が困難のときであることに疑いはありません。環境に関してもそうですし、人種や健康、社会の中で誰が受けるべきケアを受けることができるのかという根本的な問題、そのすべてにおいてそうです。また、コロンバスやセシル・ローズなど植民地主義を象徴する人物らの銅像がようやく撤去されてきていますが、ここアメリカや世界各地で人々が格闘している問題の多くは、現在に至るまで続いている植民地主義や帝国主義のレガシーに深く関わっています※4。私たち人類学者はこれらの状況を直視すべきです。われわれの分野を可能にした条件そのものに対して、広く世の中としての反省がなされているのですから。

ここまでのことをすべて言ったうえで、同時にまた主張すべきだと思うのは、何かに問題があるということは、同時に他のやり方で物事をおこなうのが可能であると示唆していることです。物事には他のやり方がありえるのだという発想は、現状の問題点や困難を指摘する批判において必然的に伴う考え方です。一方がなく他方だけが存在することはありえません。アメリカでここ何週間か精力的に声を発していたアフリカ系アメリカ人の文化人の中には、社会正義に向けた闘争において、ビジョンある想像力が果たす役割について論じている方々がいます。

たとえば、先週ワリダ・イマリシャが素晴らしい講演をしていたのですが、その中で彼女は、すべての社会運動はスペキュレイティブ・フィクションであると主張していました。これは彼女が『Octavia’s Brood※5※6』という本の冒頭でも提示しているポイントですが、社会正義のための運動は、他の可能性に関する思弁的な想像力なしにはありえません。社会の編成の仕方、政治のあり方、私たちの互いの関係性について、根本的に異なる別のあり方を想像することが必要なのです。

そうだとすれば、この点について人類学は何か貢献できるのでしょうか。偶然にも、人類学という学問は、経験的現実に対して横断的な関わり方をとりながら発展してきた経緯があります。実際の現実と実現されていない可能性との間の関係性に波長を合わせながら、現実の世界を他のやり方で生きる可能性を、人類学は常に模索してきました。経験主義的探究に対するこうした先鋭的精神が、人類学をその黎明期から駆り立ててきたのです。

もちろん、このようなコミットメントがあるからといって、人類学が潔白であるということではありません。略奪的暴力や搾取への協力者に成り果てた人類学者を、自動的に救済してくれるわけでもありません。しかし、この人類学の精神は、世界の問題とよりオープンな形で向き合い取り組むにあたっての道具を提供してくれます。

『ある可能な人類学』の中の章のひとつは、まさにこの点を示そうとしたものです。本章では、植民地時代の人種差別を体現していたブロニスラウ・マリノフスキと、20世紀初頭の世界の厳しい人種ヒエラルキーに人生を翻弄され続けたゾラ・ニール・ハーストン、このふたりの間を行き来しながら思索しようと試みています。そうすることで、ともすれば自明に思えることを他の方法で検討するという重要な課題に取り組むにあたり、助けとなるある手法が見えてくると論じたものです。このために私たちは、魔術、神話、メタファーといったものの変革的な力に対して、自らを開放する必要があります。

§

山田:

マリノフスキとハーストンは、一見互いに全く異なるようにも見えますが、エスノグラフィー(民族誌)という実践を共有していました。あなたは本の中で、エスノグラフィーこそがこの世界の可能性とアクチュアリティの狭間に向き合う手法を与えてくれる、と論じられていますが、この試みの実用的な側面についてお伺いできればと思います。エスノグラフィーのこのような可能性を成就させるには何が必要となるのでしょうか。また、そこにはどのような感性や倫理が求められるとお考えですか。

パンディアン:

人類学、中でも手法としてのエスノグラフィーは、いかなる環境人文学のプロジェクトにおいても、大きく貢献しうると考えています。ここまでお話ししてきた経験的現実との横断的関係においては、従来とは異なる類の世界への順応の仕方や、既存の手元の世界の中からより広範に問題意識を見出すことが、究極的には必要となります。研究手法としてのエスノグラフィーを通して他者の世界に没入することは、実はある種の環境的方法論でもあります。

エスノグラフィー自体、ある変わった類の環境主義であるとすら言えます。というのは、この世界を丁寧に気配りを持って生きるための知恵は、その時々の状況の困難さや移ろいやすさへのある種の服従からこそ生まれるものだという可能性を、真剣に捉える環境主義です。この世で出会いうる物事の幅広い可能性に対するオープンな寛容さ、これを育むことが私たち人類学者には求められます。未知の環境に対して、支配欲が頓挫したときの失望感ではなく、関わり合いの精神で応じる力を養う必要があるのです。

私が博士論文のためのフィールドワークで南インドの別の地方の山村部に行ったとき、人の心を〈猿〉に喩えるのをよく耳にしました。予測不可能な直観や欲望は抑制されなければいけない、でないと人が人として崩壊してしまうかもしれない、という考え方です。でも、フィールドワーク自体は私に違った教訓を与えてくれていました。エスノグラファーとして私は、自分自身の心をより広く自由に放浪させることを学んでいったのです。

『ある可能な人類学』の中で私は、このように現在を放浪する感性を〈経験の手法〉と呼んでいます。これはつまり、想定外の事態やそこから生まれる困難に対峙する開放性と感応性を養い、予測しなかった状況と共に生きることを学ぶ方法を指します。これは究極的には、この世界の不確実性そのものに、知識や倫理の礎を見出すことでもあります。エスノグラフィーというのは、ある境遇の野性に対する実践的かつ経験的なコミットメントや、物事が思い通りに進むことに対する拒絶なしには成立しえません。ゆえに私は「人類学的遭遇」において鍵を握るある種の感受性は、環境政治や環境倫理について私たちに多くのことを教えてくれると考えています。

他者に対する共感としての人間性こそが人類学的問いの原動力

山田:

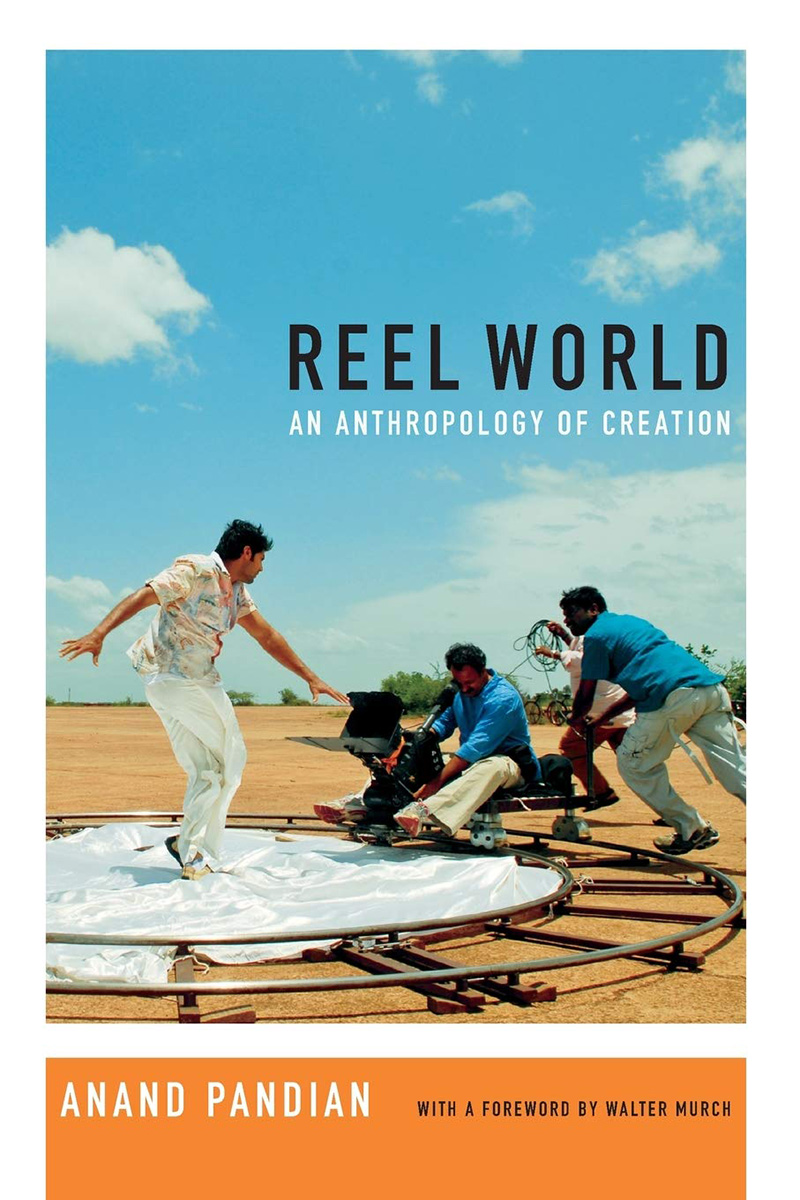

だとすれば、今後、支配や進歩に対する執着とは異なる形の環境主義を想像するにあたって、人類学的感受性がひとつ助けになってくれるのかもしれません。本の中であなたは、人類学というプロジェクトが向かうべきひとつの地平、また鍵となる媒体として、人間性について論じられていますが、以前のお仕事では、文章や映画など他の種類の媒体についても考察されています。特に、『リール・ワールド(Reel World)※7』では、思考媒体としての映画を、直観で考え動くことへのある種の招待として捉えていらっしゃいます。このように媒体というものを様々な種類・角度から考えた場合に、人間性をエスノグラフィー的な関係性における媒体として据えることによって、どのような可能性に開かれるのだとお考えですか。先ほどお話しされていた人種差別や植民地主義のレガシーのことを考えると、人間を単一の共同体として捉えるのは難しいようにも思えます。

パンディアン:

これは重要な問いですね。ここで強調しておきたいのは、私が〈来たるべき人間性〉について論じるとき、それは単に人間、つまり種としてのホモ・サピエンスを指すのではないということです。人間性とは、自己とは異なる他者に対する共感感覚や同胞意識のことであると私は思っていて、それは状況の良し悪しを問わずすべての人類学的問いを突き動かすものでもあります。学問分野として、私たちは、他者の経験やその違いに真剣に足を踏み入れたときに何が起こりうるのかについて考えています。

すると、この変革的意図に、私たちが仮にもっと正直になった場合に生まれうる政治的および文化的な可能性に関する問いが湧いてきます。私にとってよい人類学の仕事とは、出会う者の心を揺り動かそうとせずしてはありえません。それは本や映画、物語、教室での授業、どのような形式を取る場合もそうです。いかなる形にせよ、出会う者を動かそうとすることでその作品が試みるのは、共同体感覚の地平を変えること、つまり運命を共にするかもしれないと想像する相手の範囲の境界線を動かすことです。人類学をやっていると、実際的にそのようなことが起こる、もしくは起こりえます。

いつも必ずしも今お話ししたようなことが起きたり機能したりするわけではありません。でも、うまくいくときには、そうやって機能するのだと思います。これは、私自身も人類学者だからだけでなく、エスノグラファーとしても申し上げています。『ある可能な人類学』において、エスノグラファーとして人類学という学問を観察していますが、私はこのように人類学が機能するのを見てきました。

この意味で、私たち人類学者が鮮やかで人の心を掴む物語を通じて出会う者の心を動かそうとするとき、そこでやろうとしていることは、映画作家やその他文化人がやっていることとそう変わらないのかもしれません。目的や組織的立場、忠誠心の所在や制作内容は全く違うかもしれませんが、彼らの活動もまた、文化生活は介入可能な領域である、という感覚に突き動かされているわけです。

たとえば、本の中で私は、リチャード・ラングとジュディス・セルビー・ラングという二人組のアーティストを紹介しています。彼らは北カリフォルニアの海岸で10年以上にわたり集めた海洋プラスチックごみを使ってインスタレーション・アートを制作していて、それらはまるで現代世界の考古学的アーカイブのようです。プラスチックには致死性や毒性がある以上、海から流れ着いた破片を使ったその作品にはある種の恐ろしさがあります。でも彼らアーティストは、この恐ろしさを伝えるには、そのモノへのある種の同情的帰属感を通して見る者をまず惹きつけることが必要だと強調しています。

私たちが人類学の社会的役割についてより率直で、注意深くなれば、われわれ人類学者が展開しようとしている主張が、公の場でも他の文化的制作活動と似た形で機能することがわかるようになるかもしれません。そして、それが人々が連帯感を抱く相手の範囲を動かしたいという想いに駆られている以上、そこには大きな政治的、倫理的意義が懸かっています。これが〈来たるべき人間性〉で私が意味するところです。

ここから生まれるのは、次のような問いです。これらの技法を使って私たちは何ができるのか。これまでおこなわれてきたよりももっと面白いことができるだろうか。これまで他の生き方を犠牲に西洋的在り方をこんなにも独善的に持ち上げてきた人種差別的、帝国主義的レガシーに対して、より効果的に立ち向かうことは可能だろうか。われわれ人類学者はこれらのことを既に一定程度はやっていると私は思いますし、それこそが私たちが今暮らしているような社会の中で人類学が果たすべき役割なのだと考えています。

もちろん、私たちは厳密な意味での学問分野として自負することもできます。でも実際には、他者の経験や自己理解を通じて私たちがやっていることというのは、映画作家や他のメディア制作者が実践していることとそう変わらないのかもしれません。私たちがこのことにもっと誠実になり、この分野での研究の型破りな性質に向き合えば、これまで以上にクリエイティブに、もっと面白くそれに取り組むための自由が生まれるのかもしれません。

§

山田:

パンディアンさん自身も、書き物としてのエスノグラフィーや文学人類学の観点から様々な実験的試みをされていますが、それらもまた、今おっしゃっていたような、人類学の持つ、人を動かす力を力強く証明してくれているように感じます※8。この人を動かす力というのは受け手側にある種の脆さを要求するように思えますが、先ほどのお話では、エスノグラフィー自体、エスノグラファーのオープンさ、つまりやはりある種の脆さを必要とするとおっしゃっていましたね。だとすれば、人類学研究を通じて社会に人間性を育てるという課題は、私たち自身の人間性から始まるのかもしれません。

パンディアン:

そうですね。実際、全くもって冷酷な人類学やエスノグラフィーも数多く存在してきました。今お話ししたことは、われわれがある一貫性や効力を持ってこの倫理的仕事をやり切る能力を必然的に持っていると示唆するわけではありません。ですが、それがこの仕事の根幹をなす暗黙の責務であることには変わりないと思います。

だとすれば、私にとって重要になってくるのは、これらの能力をよりよく育み、その野心をより効果的に実現するための条件を作り出すには何が必要なのか、という問題です。おっしゃる通り、これにはある種の開放性と脆さが必要です。ですからそれには、脆くあっても問題がなく、不安定な立場に陥ったりしない状況の創出が伴わなければいけません。それを可能にするには、様々なインフラの整備が必要になってきます※9。

人間的なるものを超えて、イメージの現実喚起力

山田:

そうですね。先ほど、人間性とは私たち以上の存在への共感感覚であるとおっしゃっていましたが、このように広く寛容に人間性を捉える考え方は、近年のポスト・ヒューマニティーズの研究にも繋がる部分があるように感じます。あなた自身もこの分野のご研究に関わってこられていますね。たとえば、『ある可能な人類学』では、ナターシャ・マイヤーズを訪ねて彼女のトロントの都市ランドスケープの木々とのフィールドワークに参加される場面があり、植物の感覚系を理解しようと絵を描いたり、匂いを嗅いだり、地下の根の部分に頭を突っ込んだりもされています。開拓者植民主義や都市化、環境汚染など、その地域の人間的歴史に留意しながらも、人の感覚体験やその変革的可能性を模索した、とても興味深い実験的試みだと感じました。

さらに最近では、新型コロナウイルスの流行当初に世界中でステイ・ホーム令が出され、ここまで蔓延することになってしまったこのウイルスの下でいかに生きるべきか、という問いを私たちは突きつけられています。その中であなたは、〈ホーム〉という概念に関する論評を出され、地球そのものを人間およびそれを超えるすべての存在のホームとして再考することが何を意味するのか考察されています※10。人間性に関するご自身のお考えと近年のモア・ザン・ヒューマン研究の関係性についてお話しいただけますか。

パンディアン:

社会科学および人文学のあらゆる研究分野にとって、今はとても重要なときです。人間は他から孤立して生きているわけではないということを認識させられているわけですから。他者に対する人の行為や希望、欲望は、人間や人間的なもののみでなく、あらゆる類の他の生き物や物質成分から構成された、さらに大きな社会的・物的世界に織り込まれています。それらはわれわれの前から存在していて、今も私たちと共に生きていて、彼らの要求や性向、効力は、われわれが人間としてできることに根本的に影響するものです。ですから、このタイミングというのは、関係性やコンテクストにこれまで以上にしっかりと根ざした形で思考を展開する能力をより深めていくことが求められているのだと思います。近年とても重要な形で発展してきたポスト・ヒューマニティーズの研究の意義のひとつは、そこにあると理解しています。

ですが、ここで興味深いのは、人類学の関心対象が、抽象としての人間であったことは一度もないということです。人について何かしらの知見を得ようとして人間を場所や状況から単に抽象化しようとした人類学の研究は、これまでひとつもありません。むしろその逆で、経験的状況や生活世界、様々な状況のディテールや豊かな肌触りに細かく注意を払わずして、いかなる場所にいる人間のことをも理解することはできない、人類学者は長くそう主張し続けてきました。

ある特定の人間環境で起こりうることを十分に検討するということは、その生活世界に生息し、息を吹き込み、突き動かす力となる、他の人間的および生物・非生物を含めた人間以外の要素まつわる無限の細部に着目することなしに成しえません。ですから、より強固に環境に配慮した方向性が求められている今このときにおいて、それに必要な道具を人類学は長い間保有してきたということを認識するのが重要であると私は考えています。

この点以外にも、どのようなコミットメントのもとに人類学的問いは成立しているのかを問うことはもちろんできます。人類学はある一種類の生き方を理解することに傾倒するあまり、他の生き方を蔑ろにしてきた、それゆえに、われわれがこの世界を共有している他の存在に改めて注視する必要があると、実際にはどの程度言えるのでしょうか。

これに関しては、私たちの分野にとって基礎を成し、大きな影響を与えたきた、ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーに立ち返って考えてみることができます。彼については本の中でも第3章で触れています。実に興味深いことに、ヘルダーは18世紀の時点で既に、人間と非人間の境界を行き来するような非常に面白い人間性に関する思索を展開しています。“Outlines of a Philosophy of the History of Man※11”の中で、彼は次のように書いています。

自然は人間を、諸生物の中でも他者の運命に最も密接に携わるよう形成してきた

ここでヘルダーは、単に他の人間のことだけを考えているわけではありません。むしろ、人間と非人間の線を超えたある種の共感的親しみが存在するという事実、さらにはその必要性にまで言及しています。

緑の若木が切り倒されたり破壊されるのを見ていられない人もいる

ヘルダーが説いたのは、すべてに対して自らを投じ、感じ取ることでした。他分野の研究者たち同様、人類学を営む私たちも、人間社会を共有している非人間の他者に対して一層着目しようしています。その中にあって、こうしたより状況に根差した形で物事を理解することに誘いかける開放性は、ひとつとても大切な道標を提供し続けてくれるのではないか、と私は考えています。

§

山田:

もし人類学が、特定の状況下の人間を理解しようと常に試みてきたのであれば、明確に「環境」に関わる研究をおこなう際には、それが一体何を指すのか今一度考えてみる必要もありそうですね。「環境」という概念は、人が暮らすコンテクストに関するある特殊な想定に基づいていることが多く、それは、何が注目に値し保全されるべき環境にあたるのか、という問題も孕んでいます。対して人類学では、膨大な範囲のものを人の生活世界の一部として捉えようとしてきたわけですね。

パンディアン:

まさにその通りだと思います。私たちは環境を人間的であり非人間的であると同時に、社会的であり物質的でもあるものとして語る方法を見つけていく必要があります。それはまた、環境を人間の努力によってのみ生み出されるのではなく、人間の意図を超えた他の多くの存在や要素によって棲まわれ構成されたひとつの境遇として考えることでもあります。西洋の自然・文化の二元論の存在論的奇妙さを単に反復するのではない、より強固な環境概念を私たちが展開しようとするならば、より幅広い枠組みで考えていくことが求められます。この点に関しても、人類学の歴史はまた違ったやり方でそこに焦点を当てるためのひとつの方向性を示してくれると思います。

§

山田:

自然・文化二元論の再考に関しては、エドゥアルド・コーンの著作に関連してお伺いできればと思っていました。コーンはパースの理論的枠組みの中のイメージ、つまりイコン(類像記号)に着目して、人間独自の現象と考えられてきた言語を地域化することを試みています。一方、パンディアンさん自身の特に映画に関するご著作の中では、「言語だけでなく生命をも地域化する」可能性について言及されていて、たとえば映画作家たちと物質的環境との情動的遭遇が、その結果できる映画に組み込まれていくプロセスについて考察されています※13※14。ここで言われているイメージの役割について、人間および人間以上の観点から改めてお話しいただけますか。

パンディアン:

長い間私が大きな影響を受けてきた文章に、フリードリヒ・ニーチェによるエッセイ『善悪の彼岸※15』があります。その中でニーチェは、この世界にまつわる知識に関するあらゆる主張は、常に必然的に比喩的であると述べています。私たちが抽象的真実や主張として当たり前に思っていることは、そのメタファー性を忘却されたメタファーに過ぎないというのです。

他の多くの思想家同様、ニーチェにとって、思考するということ、理解するということは、必ず情動的で、根本的に感覚的かつ身体的、そして経験的なものでした。つまり、考えることと感じること、思考と身体を不可分なものとする発想です。それは思考に対して、その身体的・感覚的生活へのインパクトの観点から向き合う方法でもあります。

イメージと一言で言っても、メタファーと呼ばれる言語的イメージ、写真や映画といった視覚的イメージ、また音のイメージや匂いのイメージなど様々な種類のものを考えることができます。これらに一貫して私がイメージに惹かれるのは、それが思考の物質的基質として働くからです。イメージの力は、その伝達先であり媒体でもある身体から切り離せないものなのです。

映画や映画制作の世界では、これらの問題について多くの大変興味深い思索がなされてきました。たとえば、ロシアの映画監督であるジガ・ヴェルトフは、キノグラース(映画眼)という概念を提唱しました。ドゥルーズも『シネマ※16』で、モノの目、つまり、世界の外部に立つのではなく、世界そのものに内在したある種の見る能力として触れています。また、フランスの映画批評家であるジャン・エプシュタインは、“The Intelligence of a Machine”の中で、「映写機は普遍的変質の力を有する」と述べています※17。

インドや世界各地の文学・哲学的伝統の中にも、イメージと想像力の関係性についてとても面白い考え方があります。デビッド・シュルマンが『More than Real※18』という素晴らしい本の中で示しているように、16世紀の南インドの文学作品では、想像は単に精神上の作り話ではなく、現世的かつ極めて生成的な力として捉えられていました。想像はイメージを通して現実の豊かさや強烈さを増幅させるというのです。

ここでこういったお話をして、環境人文学の観点からイメージを軽視できないと考えているのには理由があります。イメージは、思考の基質でありながら還元不可能なレベルで物質的であるがゆえに、物事の外部に立って遠くから理解するという幻想を見限る必要性を、私たちに突きつけてきます。現代の環境危機やそれに対して、われわれが向き合えない今の状況には、デカルト的心身二元論が大きく関わっていると考えられます。そうだとすれば、その二元論を拒絶して他の枠組みで思考するにあたって私たちが持っている最良のツールは、思考は世界から距離を保った場所で起こるのではなく、世界そのものに属するものだと主張する類のものであるということになります。

コーンは『森は考える ― 人間的なるものを超えた人類学※19』の中で、人間による社会・文化的構築を超えたところで意味というものを考えるひとつの方法を提示してくれました。概念による支配という近代的自惚れを再考していくにあたり、イメージはひとつ大きな道筋を示すものであると私は考えています。イメージは、知覚とモノの関係性を再想像する方向に後押ししてくれるからです。

チャネルとしての人類学、自身を超えて生きつづけるものをつくり続ける

山田:

著作でも触れられていますが、今おっしゃったことは、人類学の中で伝統的に維持されてきた、調査するための「フィールド」、戻って論考をおこなうための「ホーム」という区別に対しても、興味深い別の可能性を示してくれるのかもしれません※20。思考が物質的な基盤と不可分なのであれば、フィールドから戻って始まると考えられていた人類学的思考は、実はフィールドでこそ起こるということになります。

パンディアン:

私自身、人類学の役割はチャネルやメディアであると考えるようになりました。他の誰も見たことがないことや考えもしなかったことを私が見たり発明したりするわけではありません。人類学者として私は、ある知見の独立的・主権的根源でも、知覚の中心でもありません。私が扱うイメージは私自身から来るわけではないのです。伝達チャネル、コミュニケーションメディアとして、私はイメージが通過するひとつの場所に過ぎません。

このような考え方には、ある種の環境倫理が懸かっているようにも思います。私が理解しようとするのは、私なしには無意味な世界ではありません。私にできる精一杯は、私以前から存在している他の生き方を、目に見えて飲み込みやすい形にすることで、願わくば私自身を超えたところで生き続ける何かを作ることだけなのだと思います。

§

山田:

もし人類学者がチャネラーなのだとしたら、その伝達の過程で私たちがする仕事というのはどのようなものなのでしょうか。

パンディアン:

やや挑発的な言い方をすると、最良のときにおいてさえ、それは単に研ぎ澄ます作業に過ぎないのだと思います。より鮮明かつ人の心を捉える形で物事に焦点を当てる作業ですね。プラグマティズムを唱えた哲学者のジョン・デューイは『経験としての芸術※21』という本の中で、一般的な〈経験 (experience)〉と〈ひとつの経験 (an experience)〉を区別し、前者と違って後者には質的統合性があると述べています。芸術作品は往々にして、このように感覚を集中・調整するはたらきをしてくれます。フィールドでの体験を伝えるときに私たちがおこなう作業というのは、このようにしてある経験を研ぎ澄まし、焦点を当て、質的統合性を可能にする作業だと私は考えています。

これは実はフィールドワーク以外にも、読むこと、書くこと、教えることを含めて人類学者の仕事のあらゆる側面に言えることです。学生指導を例に取れば、人類学における効果的な教授法というのは、われわれ教える側が教材に対して絶対的権威を主張することでは実現しません。むしろ、教室の中で創発されるアイディアや驚きに常にアンテナを張り、それに向き合うことでより理解しやすい形に咀嚼し、そうした出会いがわれわれの集合体としての思考や存在の質感そのものを変容してくれるような絶え間ないプロセスにこそ、本質があると思います。このように、変革的な出会いを育み、研ぎ澄ます方法こそが、人類学の持つ〈経験の方法〉だと考えています。

人新世はうまくまとめられすぎていないだろうか、と人類学者は考える

山田:

少し話題は変わりますが、次は人新世についてお伺いできればと思います。これについては、つい最近、シムニー・ホウとの共編で『まだ見ぬ人新世(Anthropocene Unseen: A Lexicon)※22』を出されています。この論集は用語集という少し変わった形を取っていて、各章がある概念に関する僅か数ページの短いエッセイになっています。この形に辿り着かれた経緯についてお話しいただけますか。人新世に関する本であるという点も影響したのでしょうか。

パンディアン:

この形は、もしかしたらどんなものもそうなのかもしれませんが、常に発展途上でした。当初はこのような本を作る意図はありませんでした。もともとの始まりは、2015年のデンバーでのアメリカ人類学会大会でのパネルです。ラウンドテーブルとして実施する予定だったのですが、何人か急に来れなくなった人が出てしまい、パネルをそのままやるか中止にするべきか迷いました。結局行き当たりばったりではありましたが、直前になって大会に来ていた面識のある人たちに短い文章を提供してもらうようお願いしたら、興味を持っていただいて、みなさんが参加に同意してくださいました。最終的には、ラウンドテーブルの予定だったものが、10から15程度の特定のキーワードに関する短いプレゼンとなり、とても面白いものになりました。

すると、聴衆の中にいたゾイ・トッドが立ち上がり、即興で別のトピックに関するスピーチを始めて、それ自体がまた別の見出語のように感じられました。その後パネルをアメリカ文化人類学会のウェブサイト上でシリーズ化することになったのは、そこから着想を得たところが大きいと思います。サイトでは彼女の論考も入れました※23。ですが、最初に15程度のエントリーが出揃ったところで、他には何があるだろうと疑問が湧いてきたわけです。プロジェクトはそこから大きくなっていき、最終的にはサイト上で50程度、論集では85ぐらいの見出語があったかと思います。

なぜ用語集か。このプロジェクトを突き動かすものは、これまでお話ししてきたことと関係しています。このプロジェクトを「まだ見ぬ人新世」と名付けたのは、人新世という概念があまりに一般論的で、物事を丸く収めようとしすぎているのではないかという懸念を、他の人類学者や社会科学者同様、シムニーと私が抱いていたからです。現在人新世と呼ばれるようになった地質学的状況を作り出すにあたって、ヨーロッパやアメリカ以外に暮らす多くの人々が果たした役割は遥かに小さいわけです。その生活や経験からしてみると、人新世というのは不公正で不当な一般化だと言えます。実際、この惑星で生きるにあたっての彼らの営みは、人間による人新世的支配がそもそも何を意味しうるのかを想像するにあたり、全く異なる可能性を示してくれるかもしれないのです。

ですから、このプロジェクトでは、オルタナティブな可能性や、今この時代およびその全体性を理解する他の方法を記録してきました。各章がそれぞれにこの時代を概念化する別な方法を提示することで、ともすれば不可避に見えるこの状況を、根本的に異なる方法で理解することが可能になることを示したかったのです。そのためには、特定の用語に着目して、それがある異なる状況でどのように使われてきたのかの観点から考えることが必要でした。その着眼点は経験的なものから歴史的、社会的、芸術的なものまで様々です。

結果として、この論集は仮定の集まりとなりました。こう見たらどうなるだろう。ああ見たらどうなるだろう。その目的は、ある特定のひとつの観点から見なければならないと主張することではなく、多くの異なる観点から見る方法を学ばなければならないということです。用語集という形を取った最大のモチベーションは、今のこの状況は同時に様々な角度から検討されなければならないという発想に対する、シンプルなコミットメントにあります。用語集という形は、それを達成するためひとつのやり方を与えてくれると思います。

§

山田:

この点に関連して、論集の序章では、「緊張を孕んだこの瞬間の意味を成すには、どんな見るべき何かがそこにあるのかというシンプルな問いから始まる」と書かれています※24。そこでも指摘されている通り、人新世概念の全体的な性質はある種の無力感を生みかねませんが、一歩引いて周りを見てみるというのは、物事が他にどうありえるのかを想像し始めるにあたってひとつ大きな助けになるのかもしれません。人新世概念が批判を受けてきたのは、現在だけでなくそこに至るまでの歴史上の〈人類 (anthropos)〉の中の違いを無視してきたこともあります。この概念自体、新たな地質時代を提唱することで過去からのある種の決裂を示唆しますが、終末論的危機感というのは歴史的に周縁化されたコミュニティからしてみれば今に始まった話ではないわけですよね※25※26。論集の中で書かれているように現在の複数性を探るにあたり、このような不均一な歴史的経験をどのように考えればよいのでしょうか。

パンディアン:

現在というのは、〈現前化〉なしにはありえません。今この瞬間という感覚は、解釈や枠組みによってある特定のものに存在感を与え、他を不在とみなす行為によって成立しています。この点において、人新世というのは、ある種のメタ物語であると言えます。これはリオタールが『ポストモダンの条件(The Postmodern Condition)※27』の中で、近代のメタ物語について論じている意味においてです。いかなるメタ物語でもそうであるように、これにはある一貫性や現実味を与えるための特定の形の現在化が必要です。

ここで、この論集がふたりの人類学者によって編集されたということが重要な意味を持つと思います。本の中には人類学者に限らず、アーティストや人文学者など、様々な分野からの論説が収録されています。ですが、編者が人類学者ふたりであったことで、メタ物語における存在感や不在感に関するこれらの問いを、論集の中心に据えることができたのだと思います。何に存在感を与え、何を不在のままにしておくのか。存在感を持つものは、どんな犠牲のもとに成り立っているのか。異なる場所や物語、視点に存在感を与えることは、何を意味しうるのか。他のものに存在感を与えることで、われわれの抱く現在に対する意識にどんな変化が起こるのか。こういった類の問いが、論集の制作にあたり大きな役割を果たしました。

そこで主張したかったことはシンプルで、地球環境に対する現状での人間の影響力を前に、他の考え方や向き合い方により大きな存在感や鋭い焦点を当てることで、そうもしなければ考えもしないかもしれない重要な介入や潜在的変革の可能性を私たちは手にすることができるかもしれない、というものです。究極的には、現在というのは時間的カテゴリではなく、時間と空間の連鎖による時空間(クロノトポス)であるという点を強調しておきたいと思います。今この状況の時間的論理というのは自明に感じられるかもしれませんが、それを問い直して活性化していく必要があります。存在感に関する問いを立てることは、それにあたって大きな可能性を持っていると考えています。

§

山田:

現在はある種の時空間であるという点に関して、あなたの著作を拝読する中でとても印象的なことのひとつに、現在の社会を考えるうえで歴史を複数の形で織り込まれていくことがあります。たとえば、先ほどもお話に挙がった通り、『ある可能な人類学』の一章では、マリノフスキとハーストンを並べることで、人類学における経験主義と思弁の実践という現代的問いについて考察されています。また、最初の単著である『曲がった茎(Crooked Stalks)※28』では、南インドのカラ―ル(Kallar)カーストのコミュニティが、植民地化以前、植民地時代、独立後それぞれの過去から受け継がれた複数の断片的要素の中に道徳的支えを見出していく様子が描かれています。一方人新世は、将来や加速に対する衝動にひとつの特徴があると言われています。いわゆる人新世がいつ始まったのかについてはいろいろと議論がありますが、グレート・アクセラレーションと呼ばれる時代にひとつの答えを見出す研究者もすくなくありません。もし現在がひとつの時空間であるとすれば、歴史を掘り出して語り直す作業というのが、人新世に関連する「加速」と向き合う方法を与えてくれる可能性はあるのでしょうか。

パンディアン:

「加速」というのは、私が訪れたことのある世界中のあらゆる場所においてひとつの事実ではあります。南インドの遠く離れた山村部においても、25年ほど前に私がフィールドワークを始めたときに比べて、物事が動く速度は遥かに増しています。モーターバイクや携帯電話を持つ人も多くなりました。こういった情報伝達の即時性や動きの速さは、私がこれらの場所で最初に時間を過ごし始めたときには想像もできなかったことです。ですが同時に、加速に向き合い、グレート・アクセラレーションといった概念について考える際には、一体何が加速したりそんなに速く動いているかを問わなければならないと思います。

最も単純なレベルで、私がその最初の本で言いたかったことは、インドのような場所において、近代というのは私たちが思う以上に複雑なものであるということです。現在の生活というのは植民地時代および独立後を通じておこなわれてきた特定の近代的な形の開発主義や介入の遺物でしかありえないと考えられがちです。それは当然そうですし、重要な指摘です。ですが、現在の状況に批判的に関わるための道具として人々が共に生き、向き合い、頼みにしているものの中には、もっといろいろなものが含まれています。

私たちは、今動いているものが何にせよ、それがひとつの場所だけから来ているわけではないことを忘れてはならないと思います。今出回っているものはある特定の起源だけから派生してきたわけではなく、あらゆる種類の生き方や想像力、或いは人間・非人間を含めた他者と共存する方法が、いろいろと混ざっているわけです。こういった様々な文化的遺物は、生きていくうえで大きな助けになってくれるものです。

人類学に課されたひとつの重要な任務に、失われつつあるものを回復すること、さらに言うならば、救済すること(サルベージ)があります。サルベージ人類学の考えが厄介なものになりえることは理解しています。それは北米の帝国主義的征服から生まれた発想でもあります。しかし、われわれ人類学者のしていることというのは未だに往々にして、過ぎ去ったものとされる要素や物語、ものの見方や生き方を回復したうえで、それらが今に至るまで持続してきた可能性を主張することであると思います。その中で、そういったものに居場所を作ったり、それらを置き去りにしたかに見える世界にあってそれらがどんな未来を持ちうるのかを想像したりすらするわけです。

先日、『まだ見ぬ人新世』にも参加しているイザ・カヴェジヤの編集による10の短編シリーズに寄稿する機会がありました。シリーズはアメリカ文化人類学会のウェブサイト※29に掲載されているのですが、ボッカチオの『デカメロン※30』の現代版で、いわばパンデミックにおける10の物語集です。私が書いたのは小さな思弁小説で、遠い未来のインドの山村部を想像しようと試みたものです。書きながら実際に考えていたのは、フィールドワークを中によく知り合うことができた人たちのことです。彼らを消えゆく過去にしがみつく存在として捉えるのではなく、彼らのしていることや考えていることを、今はまだなき未来の社会の礎として想像してみたらどうだろう。そんなことを考えながら実験したみたんです。人類学において現在に対して批判的に関わることというのは、このようにして過去と未来を錯綜させることなのだと思います。そうすることで、一見過去の遺物にしか見えないようなものの未来性を主張することが可能になります。

想像力や共感の限界と可能性をめぐる今後の研究について

山田:

最後に、現在進行中のご研究についてお伺いできればと思います。今取り組まれていることや、本日お伺いしたアイディアの新たな方向性など、お聞かせいただけますか。

パンディアン:

今進めているプロジェクトは大きく3つあります。2016年の大統領選挙以来、アメリカにおける壁、境界線、国境に関する本に取り組んでいます。現代アメリカにおいて、〈壁〉なるものが環境に関するメタファーとして持ちうる訴求力について、理解しようと試みるものです。実は既に原稿を書いたのですが、パンデミックや直近の人種差別反対の抗議活動や運動など、今年起きている様々な出来事をもとに考え直さなければいけない状況です。このプロジェクトで検討したいのは、多くのアメリカ人が他者の苦しみを無視することを可能にしている〈無関心の壁〉とも呼べるものに関してです。この〈壁〉は、たとえば、国境の壁が移民・難民の人々が直面している悲惨な状況に対する応答として持ちうる魅力に、よくあらわれています。

ですが、それは現代アメリカにおける生活の他の側面においても顕在化しますし、いずれもある根本的な意味で冷酷かつ反環境主義的なものです。例としては、要塞かのような住宅の出現が挙げられます。これは家というものを、不安定な世界からのある種の避難所として捉えるものとして考えられます。また、SUV(スポーツ多目的自動車)に代表される巨大な乗り物が台頭してきていて、動く装甲装置として環境を支配する手段のようにすら機能するようになりつつあります。また、身体の脆さに関する考えから、その健康を守るために排他的手段が使われるようになっており、より不安定な環境に暮らす他者をそのために犠牲にすることすらいとわないのです。このプロジェクトでは、今挙げたようなことを考察してきました。最終的にどうなるかはまだわかりませんが、今はこの国で大きな変化が起きようとしているときであり、この現状にかなう形にするためにこの文章にどう手を加えるのがよいのか、考えていくつもりです。

もうひとつ取りかかり始めた本は、腐敗に関するものです。脱成長運動を追い始めたのですが、私が特に関心を持っているのが、経済成長への執着に対するひとつの応答としての脱成長という考え方です。それはまた、活力というものを従来とは異なる形で思い描くことを招くとも捉えることができます。直観として、これらの問いに切り込むひとつの方法は、成長への固執によって気付くのが難しくなっている類の変化のプロセスについて考えてみることなのではないかと思っています。

たとえば、私たちは成長の裏側としての腐敗をなかなか認めることができずにいますが、その難しさ自体に着目しようというわけです。そうすることで、腐敗や非恒久性といった現実と共に生きる生き方が存在すること、またその中には、成長以外の願望や福利の考え方を前提として社会や経済を編成するための実用的な手掛かりが隠れているのを示すことができれば、と思っています。実際のフィールドワークも始めていて、本では世界4ヶ国からの4つの物語集の形を取ることを想定しています。

最後に、これはまだ私の頭の中でも整理しきれていないのですが、私がこれまで取り組んできた様々なプロジェクトのほとんどすべてに関わる、あるアイディアに関する本について構想を始めています。それは、私の仕事の中で重要な問題であり続けてきた、環境倫理についての考え方の根底にあるものとも言えるかもしれません。それは「開かれた心」についてです。つまり、世界やその予測不可能性と移ろいに対して「開かれた心」、またある種のエコロジカルな応答性としての「開かれた心」を養う可能性のことです。これまでいろいろなプロジェクトに取り組んできましたが、それらは「開かれた心」の人類学とも呼べるものの各章を構成しているのではないかと考え始めています。先日、これらのアイディアについてインドのインフォシス科学財団での講義として探索する機会があり、いずれそう遠くない将来には本の形にまとめられればと思っています※31。

§

山田:

想像力、好奇心や共感の限界と可能性に関するこれらの問いは、ますます重要性を増していくようにも思えます。本日は示唆に富んだお話をいただき、本当にありがとうございました。今後もパンディアンさんの著作を通して考えていくのがとても楽しみです。

パンディアン:

ご質問を聞きながら改めて考えるのもとても楽しかったです。このような機会をいただき、ありがとうございました。