見えないアーキテクチャ

アーキテクチャは、目で見ることができない。もし語弊があるように感じるなら、きっと建築物の物理性を前提にしているのではないだろうか。その場合は、建築物の天井を支える柱、空間を仕切る壁、それらの形や材質、大きさや重さなどを、すべて情報だと考えてみてほしい。アーキテクチャとは、そうした情報の組み合わせや構造のことであり、物理的なものではなく現象的なものである。言わば、アーキテクチャは「空間に配置された幾何学的な概念」であり、わたしたちはそれを想像しているにすぎない。

しかしわたしたちは、目に見えないものを、見えるようにして取り扱わずにはいられない。見えるようにするためには、まず図面を「書くこと」から始めることになる。だからアーキテクチャは、書くことと強く結びついている。書くことは見ることであり、見ることは信じることにつながっていくのだ。

アーキテクチャという言葉は、ウィトルウィウスの『建築書』において初めて使われた。今から2000年以上も前のことである。ウィトルウィウスは、アーキテクトが「意味を与えられる」アーキテクチャを制作し、理論として「意味を与える」知識を兼ね備えた存在でなくてはならないと考えていた。つまりアーキテクチャという言葉は、原初からアーキテクトの職能を前提としており、同時に「意味空間」のことを指し示していたわけである。

近年になって、アーキテクチャという概念は、コンピュータ技術や社会における制度設計などに応用されていく。重要なのは、これがメタファー(隠喩)ではなくアナロジー(構造的類似)ということである。これから話をする「情報アーキテクチャ」も、そのひとつのアナロジーである。

アナロジーから職能の再定義へ

初めて建築以外でアーキテクチャという言葉が使われたのは、1960年代のコンピュータの分野においてである。それまで計算機として扱われていたコンピュータを、コミュニケーションの情報処理をする装置として理解するため、アーキテクチャという概念が借り出された。

1970年には、パロアルト研究所の情報科学グループが、コンピュータの社会的側面や人間との相互作用を考えることを、明確に「情報のアーキテクチャ(architecture of information)」と呼んだ。その6年後に発表されたのが、建築家のリチャード・ソウル・ワーマンによる「The Architecture Of Information」という論文だった。

その後もワーマンは、デザイン専門誌の臨時増刊号に掲載された『Hats』などで、独自の情報デザイン論を展開していった。そして1996年に著述した『Information Architects』において、「情報アーキテクチャ」を体系化の科学であり、時代の要請によって求められる職域と定義するに至る。さらに、その業務を遂行する職能を「インフォメーションアーキテクト」※1と名付け、情報を「見つけられる(Findable)」「理解できる(Understandable)」ようにすることを担う役割とした。この本でワーマンがしたのは、インフォメーションアーキテクトに相応しいと思う人物を、ショーケースのように並べて見せることだった。

その2年後、さっそくWebビジネスから「時代の要請」を受けて、『Web情報アーキテクチャ』という実用書が登場する。図書館情報学を基礎にしたこの本は、情報システムで利用されていたプロジェクトマネジメントの手法を取り入れながら、Webサイトを制作するスキルセットとして、インフォメーションアーキテクトという職能を再定義した※2。

コンセプトで二元化する領域

『Web情報アーキテクチャ』という書籍によって、情報アーキテクチャという言葉がWebビジネスに最適化され、その対象を情報システムに限定したことは、強烈な世俗化になった。そのためこの本は、時代に合わせた実用性を「要請」され続け、テクノロジーや環境が変化するたびに改版を重ねている。この本のカバーにはシロクマ(Polar Bear)のイラストが使われているが、心理学者のウェグナーによる有名なシロクマの実験と同じように、「忘れようと思うほど忘れられなくなる」という皮肉な結果を生んだのだ※3。

ワーマンは2004年のインタビューで、インフォメーションアーキテクトと名乗っている人の90パーセントは、本来の意味を理解していないと語った。この発言は、『Web情報アーキテクチャ』を実用書として参照した世代を、暗に批判していたのかもしれない。それに対して、『Web情報アーキテクチャ』の著者の一人であるピーター・モービルは、ワーマンの『Information Architects』を読んで、情報アーキテクチャではなく情報デザインについて書かれた本と感じたそうだ。

情報アーキテクチャについて書かれた二冊の本が交わらない理由は、出自や世代が違うだけではない。それらを大きく隔てているのは、コンセプトの違いである。『Web情報アーキテクチャ』は実用書という書籍一般のコンセプトに従って、情報アーキテクチャという分野を紹介しているが、ワーマンの方は本の制作において情報アーキテクチャを実践することがコンセプトになっている。また『Web情報アーキテクチャ』は、実用性という「わかりやすさ」によって、現場でのコラボレーションを目指しているが、ワーマンの本は書籍のなかでコラボレーションが生成される装置である。この情報アーキテクチャにおける腹違いのコンセプトは、領域を二元化するアーキテクチャそのものだったのである。

アーキテクチャという世界制作

コンセプトの違うアーキテクチャによって、多元化した世界が出現する。このような状態を、哲学者のネルソン・グッドマンはその著書『世界制作の方法』で、世界の「ヴァージョン」と表現した。ワーマンが「The Architecture Of Information」と題した論文を書いた2年後のことである。

グッドマンによると、世界は「言語の記号システム」のように記述されている。たとえば、イヌイットの世界で「雪」をあらわす単語が多数存在するように、またエメラルドグリーンという色が青に分類されたり緑に分類されたりするように、コンテクストが違う世界では、事物のカテゴリが変わってくる。言語体系が違う世界では、「真理」でさえも、それぞれのヴァージョンから違ったものが導かれるのだ。

こうした世界観は、ウィトルウィウスの「意味を与えられる」制作と「意味を与える」理論の構造にも重ねられる。意味の主従関係として、制作は記号の「内容」で、理論は「作用」にあたる。これはソシュールの一般言語学における記号体系とも同じ構造をしており、言語は「内容」よりも「作用」が優位にある。つまり、どんな事物にも純粋な「内容」はなく、それらは外部に構造を持つことで意味付けされ、その同一性は他の事物との差異によって「作用」する。話を戻すと、世界は事物によって構成されるが、事物の意味は、言語体系のなかでどう関係しているかによって決まるということである。

アップデートされた『Web情報アーキテクチャ』の第4版では、建築出身のホルヘ・アランゴが新たな執筆者として加わり、情報アーキテクチャを「言語でつくられた場所(places made of language)」と言いあらわした。これがグッドマンの見解と一致するように、『世界制作の方法』で例示されている、合成と分解、重みづけ、順序づけなどの作業も、情報アーキテクチャに通じるものがある。

それだけでなく、情報アーキテクチャと「世界制作の方法」は、どちらも反還元主義を志向している。グッドマンは、構造の異なるヴァージョンをひとつの世界に還元することはできないと考えた。なぜなら、概念の構造を組み替えることは、別の世界のヴァージョンを作ることにほかならない。一方、情報アーキテクチャが反還元主義なのは、情報システムを要素に解体して、利用者の行動に沿った形で再統合しても、還元できないどころか、不整合を生じる可能性があるからである。このように、要素の集合が全体を同定しないという考え方は、情報アーキテクチャの分野で共通認識となりつつあるシステムシンキング※4に由来している。

繰り返すと、事物の同一性を保証するのは、アーキテクチャの構造である。だからアーキテクトの役割は、アーキテクチャを「言語の記号システム」として制作することと言える。そうして設えられた「意味空間」から、成果物としての構造体は生成されるのだ。

凍れる音楽/流動のアーキテクチャ

職域として定義される前から、「情報アーキテクチャ」というアイデアは、建築や情報科学、表象文化論などの分野で幾度となく語られてきた。マーコス・ノヴァクが展開したサイバースペース建築論も、そのひとつに数えられる。

彼は「人間は情報空間内部に含まれるわけだから、その限りではサイバースペースの問題は建築の問題である」と考えた。サイバースペースという概念は、建築を重力から解放するユートピア思想の側面があり、物理的に語られることが多かった「空間」を、現象的に捉えなおすのに十分役立つものだった。

ノヴァクは情報アーキテクチャを「流体的建築」と定義して、「それは音楽を目指す建築である」という印象的な言葉を残している。大胆なレトリックに聞こえるかもしれないが、古代ギリシアの時代から建築は、音楽の比例論※5を取り入れて発展してきた。建築は「凍れる音楽」であり(architecture is frozen music)、音楽は「流動のアーキテクチャ」である(music is liquid architecture)といった相対性をあらわす慣用句も、古くから存在する。こうして歴史から透けて見えてくるのは、建築が「空間」に、音楽が「時間」に、深く関わってきたことである。

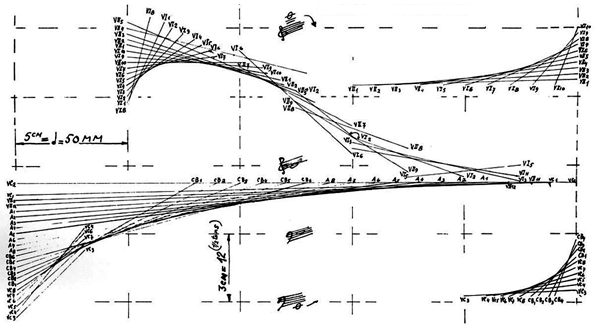

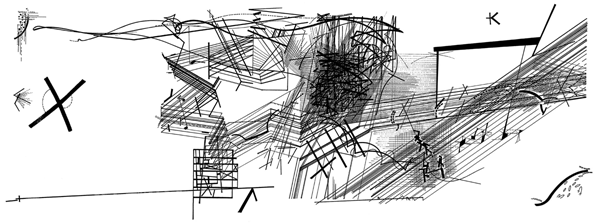

たとえば、ル・コルビュジエの元で建築を学んだ音楽家ヤニス・クセナキスは、建築の理論によって作曲した「メタスタシス」という作品を、ブリュッセル万博のフィリップス館の設計で再利用した。また、音楽を学んでいた建築家ダニエル・リベスキンドは、五線譜を設計図に用いたり、ダイアグラムをアート作品のように仕上げたりして、音楽の技法やコンセプトを建築に応用している。建築が「空間」の概念であるように、音楽も「時間に配置された幾何学的な概念」として考えられるということである。この音楽が持つアーキテクチャのような性質を、クセナキスは「音の雲」と絶妙に描写した。

ヤニス・クセナキス「メタスタシス」の楽譜

ヤニス・クセナキス「メタスタシス」の楽譜

ダニエル・リベスキンドの作品「チェンバーワークス」

ダニエル・リベスキンドの作品「チェンバーワークス」

建築は「空間」を見て取れる設計図を、音楽は「時間」というシーケンスをあらわす楽譜を用いて記述し、同じような工程で構造体を生成する。設計図や楽譜に記される線や符号は、普遍的な技術としてモジュール化されており、その内部には再現性がある。それに対して、設計図や楽譜からアウトプットされるものの再現性は低い。アーキテクチャとは構造的同一性であるが、それは体系の内部において成り立つものであり、外部を同定するものではない。その理由が、あるアーキテクチャ以外にも、世界には数えきれないヴァージョンが存在するからなのは、これまで見てきたとおりである。

アーキテクトの精神と言語

アーキテクチャのアナロジーとして音楽を取り上げたのは、『Web情報アーキテクチャ』第4版で、新たに「リズムとビート」という表現が加わったからだ。この音楽用語が「呼吸と鼓動」に例えられるように、アーキテクチャの制作にはアーキテクトの身体が大きく関わっている。つまりアーキテクチャとは、全体が合理的に計画されるだけではなく、リズムやビートのように生成されながら構築されるものでもある。

アーキテクチャという「言語の記号システム」の制作は、ある言語の辞書とその使用方法を記述することに言い換えてもいいだろう。しかし、その膨大なボキャブラリー(語彙)を網羅しつつ運用するのは、なかなか難しい。だからその言語体系の多くは、アーキテクトの精神のうちに覆い隠されることになる。つまりアーキテクチャとは、アーキテクトの首尾一貫した精神によって創造されるものであり、その恣意的な体系には無数のヴァージョンが存在する。アーキテクトにとって「書くこと」は、自分が想像するあるアーキテクチャを、翻訳して現前させていることにほかならない。

あるアーキテクチャの「真理」は、ある世界においてのみ成立するものだから、それを信じるアーキテクトの精神が欠かせない。そしてこの精神は、言語という日常的実践に関わるものである。あるアーキテクチャの「意味空間」は、あるアーキテクトの言語感覚が反映されて生み出される、世界にひとつのヴァージョンなのだ。