共感と反感は、それだけでは何の役にもたちません。真理のみが人々を結びつけるのです。『ドキュメント ヨーゼフ・ボイス』共同記者会見

1. はじめに

前稿「芸術的活動の数理的描写」では、アーベル圏というホモロジー代数が展開できるように、いくつかの公理を満たした性質のいい圏を用いて、ジェームズ・ブライドルの「新しい美学」、そしてマルセル・デュシャンが「創造過程(創造的行為)」の講演で示したような、システムとしての美学(芸術作品の意味)を生み出す芸術的活動のダイナミズムを、数学的図式(スキーマ)を用いて表現した。

これまでにも、芸術に関するさまざまな過程や行為のモデルはあったが、それらは対象に合わせた恣意的なモデルになることが多く、その一般性や汎用性は限定的なものにならざるを得なかった。それに対して、前稿で提示した数理的描写は、数学的な公理という普遍的な構造を基準にしたものであり、この描写が意味しているのは、あるものごとが「こうなっている」という説明ではなく、「こうなっていなければならない」という原理である。そこには、恣意的なものを恣意的なものに当てはめる適用主義を超えて、ものごとの構造やダイナミクスを議論し、理解共有していく可能性が秘められている。

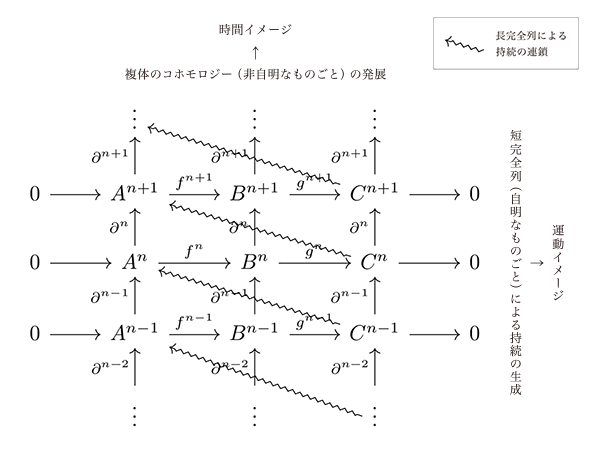

具体的に前稿では、芸術的活動における「芸術の思索」「作品制作」「芸術の経験」「作品分析」という基本的な芸術的活動が、導来圏の八面体公理による4本の組紐構造の動的発展によって描写できることを示した。特にこのモデルが重要なのは、それが短完全列という「自明なものごと」と、複体という「非自明なものごと」の連鎖の組み合わせ(複体のコホモロジーの長完全列)によって、それがアンリ・ベルクソンの持続(時間)概念やイメージ(イマージュ)、そしてジル・ドゥルーズの「運動/時間イメージ」の数理的描写にもなり得ることだ。

[図1]短完全列と複体の組み合わせによる運動/時間イメージの図式

[図1]短完全列と複体の組み合わせによる運動/時間イメージの図式

この複体のコホモロジーの長完全列において、時間はそれぞれの短完全列における平衡(同値関係)を達成するのに必要な持続として生まれる。つまり、この短完全列において、余像と像が同値になるという現象(相互作用)を完了するために必要とされる、ある特徴的な持続時間が、ベルクソンの論じた「具体的で実在的な持続」、つまりドゥルーズの(分割不可能な)「運動イメージ」に対応している。この運動イメージは、自明な「死んだイメージ」であり、自然法則やシミュレーションによって予測することが可能である。

その一方で、コホモロジーという局所環境における補足を含む複体は、予測不可能(非自明)な進化を生み出す「生きたイメージ」であり、不確定性や選択の余地を含んでいる。なぜなら、環境からの非自明な影響が記録されているコホモロジーは、ある対象にとって外界からの影響(要因としての核)を受けておらず、同時に結果からは見えない(直接影響を与えない)部分のことであり、まさにその対象の「本質」と呼べる部分であるからだ。

このように導来圏の八面体構造とは、ベルクソンの論をアップデートした、ドゥルーズの「運動」と「時間」という2つの体制を有機的に結合したダイナミックなイメージであるとみなすことができ、この普遍的な動的構造が意味するものは、機能や知能、美学や芸術など、予想以上に広い。

2. 芸術と社会

こうした数理的描写のさらなる可能性を示すため、本稿では、社会環境系の中で意味を持つ芸術作品の生成過程を、再び圏論を用いて描写することを試みる。

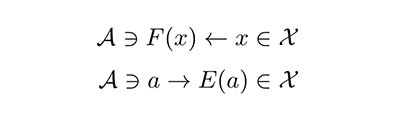

まずはじめに、記述されるべき対象の集まりとしての「社会」X を想定し、その個々の要素 x を「ある(個人の)視点」F で見たときの「属性」F(x) を記述し、それを作品を通じて「表現」することを考える。ここでの作品制作、つまり「社会 X をある視点 F で見て、それを表現する」とはどういうことなのか。そのためには、表現するための要素(語彙)として必要な既知のものごと(モノや概念)とその組み合わせである対象 a1, a2, a3. . . の集まり A を想定し、具現化する必要がある。この A は、いわば表現のための基準系のようなもので、絵画や彫刻のようなものから、ソフトウェア、ネットワーク、さらにはインスタレーションやパフォーマンスのようなものまで、さまざまな系や形式とその複合体が考えられる。

[図2]

[図2]

例えば、インスタレーション作品を制作する場合、X は作品が表現する対象、あるいは主題としての社会(とそこで起こっているさまざまなものごと)、A は制作するインスタレーションの会場と、そこに設置されるさまざまなオブジェクト a1, a2, a3. . . からなる、作品表現のための要素を配置する基準系である。インスタレーション作品の制作過程は、作品を構成するそれぞれの要素が持つ社会的な意味や影響を推測(E)しながら、A の中に作品を具体化(制作)していくこと(F)の繰り返しになる。

もし、社会の中の何かを「正確に」再現しようと思ったら、実際に対象 X としての社会そのもの(あるいはその一部)を持ってくれば良い。しかし、再現ではなく表現を目指す作品制作において、それは不可能(というか意味がないこと)であるから、むしろある視点からの観察や抽出にもとづいた「同一視」すなわち「同値関係」を導入することが重要となる。前述のインスタレーション作品の場合、実際にどういうものごとを選んでそれを空間内に配置するかという選択の基準や、実際の配置を指定することによって、この同値関係が定まっていく。

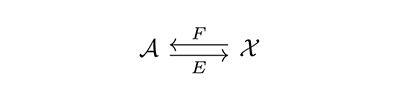

すると作品制作という行為を、「その全体を把握することができない未知の対象の集まりとしての X を作品の主題としたときに、どのような系 A とその相互関係を用意/設定すれば、着目した対象のさまざまな意味や特徴が表現できるか」という問題に敷衍することができる。このときの、X と A の相互関係が[図3]の「随伴函手(adjunction functors)」と呼ばれるものであり、その全体を定式化すると[図4]のようになる。

[図3]

[図3]

[図4]

[図4]

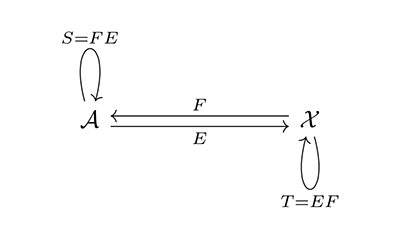

3. 4項図式からの展開

この作品と社会の随伴関係(弱い同値関係)を、量子場をミクロ・マクロ双対性によって定式化することを試みた小嶋泉に倣って、双対性を二重に織り込んだ理論枠としての「4項図式」に拡張する。「4項図式」は、[図3]の随伴関係から、モナド(自己函手) T = EF とその双対的な函手に当たるコモナド S = FE が自然に構成されることで、以下のように図式化できる。

[図5]

[図5]

前稿でモデル化した導来圏の八面体構造が、自己準同型なモノイドとして時間発展していくように、このモナド T とコモナド S は、対象系 X と A 自身の動的変化の過程を描写する。つまり社会の中で作品が制作され、それを展示鑑賞することによって、作品と社会の両者が共に変化発展していくことを表現している。

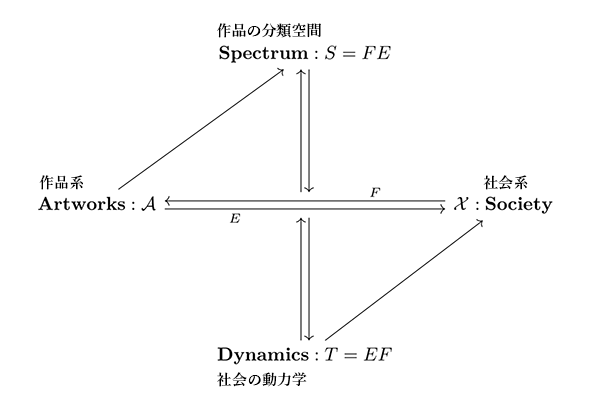

この4項図式は、さらに以下のように展開することができる。

[図6]

[図6]

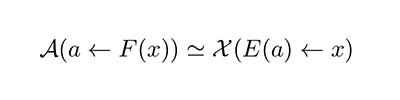

この[図6]において A から X への射 E は、作品系 A から社会系 X の中に、芸術作品や芸術行為というプローブ E を挿入すること、つまり E(a) とは、ある作品 a が社会の中で展示されることを意味している。ある作品展示に対して、その反応がひとつであることはなく、その解釈や批評には何らかの多様性や不確定性、さらにはノイズが含まれる。このとき、作品の展示 E(a) に向かって、社会のさまざまなものごと x が引き寄せられ、関係づけられた状況は、X(E(a) ← x) と書くことができる。すなわち、社会の中で起こっているさまざまな出来事を、社会に提示された芸術作品に対応づけられるようになる。

随伴関係が成立すれば、社会系におけるこの状況 E(a) ← x を、再び作品系における状況 A(a ← F(x)) に移し、そこでの近似状況 a ← F(x) として捉えることができる。そうすることで、社会系 X の中で生じるものごと x を、作品系 A の中の対象 a が指し示して(意味して)いるように見ることが可能になる。このことをもう少し詳しく見ていこう。

ある作品 a が社会の中で展示されることで、社会はその作品に対する解釈(鑑賞)E(a) と、それに対する反応 x を生み出す。作品の制作者は、その反応 x を自分の表現の語彙 F(x) に変換して、作品が引き寄せた社会的概念 FE(a) を推定し、さらに作品 a を制作(改変)する。随伴関係が成立するための第一の条件は FE → IA が自然変換になることで、これは作品の制作者の意図とその社会的解釈が(たとえ一致はしなくとも)対応づけられることを意味している。同時に社会における作品に対する反応 x と、制作者の受け取り方 F(x) の間に齟齬がなければ、社会の状況 x に対して、制作者は F(x) に対応した作品 a を制作し、社会は自身の状況(反応)に対応した作品 EF(x) を受け取り鑑賞することができるようになる。これもまた、IX → EF が自然変換となることに他ならない。このように作品と社会の間に随伴関係が成り立つとき、社会は芸術作品に対して健全に鑑賞批評を行い、その健全な社会において制作者は自由に作品制作できるようになる。

しかし、一般には両者が健全な随伴関係になることはほとんどない。社会系 X の変化を示すモナド T と作品系 A の変化を示すコモナド S は、それぞれ社会状況に応じた作品制作 EF と社会における作品鑑賞 FE のあり方として定義できる。式で表せば、EF =: T, FE =: S となり、この T と S が非自明に残る。つまり、作品と社会の関係を考えることの本質は、これら非自明な対象の動的変化の関係をいかに記述し、変化させていくか、ということにある。

さらに小嶋によれば、上記のコモナド S = FE とモナド T = EF はそれぞれ、作品の分類空間(スペクトル)と、社会の動力学(ダイナミクス)と解釈することができる。ここで作品の分類空間 S とは、制作した作品を展示することから生まれた社会的反応という、いわば「測定値」を制作者が理解分析したものであり、その結果によって社会の状況や構造が分類(批評)され、その結果が再び作品に反映されていく。また社会の動力学 T とは、作品系 A と社会系 X の合成系(複合系)における相互作用(カップリング)から生まれる社会の変化を意味し、曖昧で複雑な社会の時間発展を記述する。

[図4]の随伴関係は、こうした操作論的な視点で、作品系と社会系のカップリングにより生じているものごとを描写するのに極めて適した数学的構造である。ここで重要なのは、その4項図式[図6]において、作品系と社会系の双対性に加え、動力学と分類空間(FE と EF)の間にも双対性があることである。ここで作品と社会の関係は、対象(ミクロ)と属性(マクロ)の双対性に対応し、動力学と分類空間の関係は、可変性(ミクロ)と不変性(マクロ)の双対性に対応している。

4. ヨーゼフ・ボイスの社会彫刻

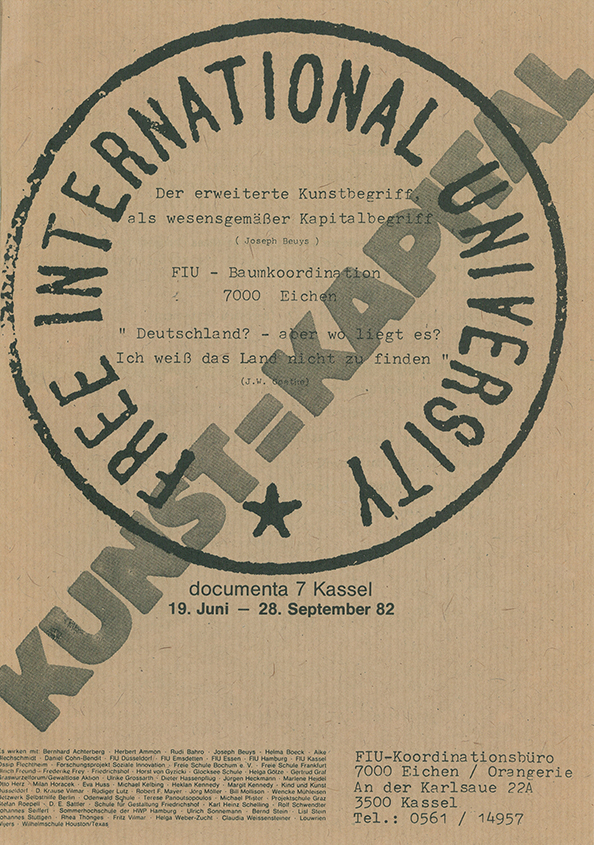

最後に、この随伴の具体的な適用例をひとつ示したい。ドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイス(1921〜1986)は、芸術と社会に関する作品や言説を数多く遺したことで、今なお社会に大きな存在感と影響を与えている。その領域は、美術芸術の枠を越えており、例えば創造性と学際的研究のための自由国際大学の設立など、広く教育や社会変革にまで拡張していった。

ボイスのさまざまな活動や言説の中でも特に重要なもののひとつが、「社会彫刻(Soziale Plastik)」の概念である。ボイスは、作家の主観や自己主張と結びついたそれまでの芸術概念をリセットし、社会という有機体と深く関連した思考による芸術、すなわち「社会彫刻」へと芸術の領域を拡張し、この「社会彫刻」こそが当時の、そしてこれからの時代における決定的なミューズであると主張した。

[図7]自由国際大学による1982年のドクメンタ7関連イベント告知。ボイスが提唱した「芸術=資本」の等式(人間の創造力こそが、経済を動かす資本であるというメッセージ)がオーバーレイされている。

[図7]自由国際大学による1982年のドクメンタ7関連イベント告知。ボイスが提唱した「芸術=資本」の等式(人間の創造力こそが、経済を動かす資本であるというメッセージ)がオーバーレイされている。

ボイスは、経済(貨幣)や政治(権力)に根ざした社会の中で、芸術家を「優れた芸術作品をつくる偉大な作家」ではなく、「自ら考え、自ら決定し、自ら行動する人々」と定義した。そうすることで「誰もが芸術家になる義務があり、あらゆる人間(芸術家)は自らの創造性によって、未来に向けて社会を彫刻し、社会の幸福に寄与しなければならない」と宣言した。もちろんこうした芸術は、絵画、彫刻、建築、音楽、文学、ダンスといった伝統的な芸術概念に基づいたものではなく、すべての人間による「拡大された」芸術概念であり、それは目に見えないものごとの本質を具体的な姿に変え、育てていきながら、ものごとの見方や知覚の形式を新しく更新し発展・展開させていく。従来の芸術が主に、物を素材とし、物を形造るという、いわば物質や個人の自由なあり方に向けられていたのに対して、ボイスが提示した万人のための芸術は、人間が知覚し行動するすべての領域に存在し得るものである。彼の言葉によれば「新しい芸術は新しい知覚領域に出現する」。

こうしたボイスの主張や行動を、本稿で提示した作品と社会の随伴関係としてみていけば、彼が主張した社会彫刻とは、まさにこの両者を同一視すること、すなわち作品と社会の随伴関係が成り立つことを目指したものだといえる。もし作品と社会が随伴でなければ、ある作品 a が社会の中に提示されたとしても、その社会の反応 E(a) ← x は、作者の意図 a ← F(x) にはそぐわない形のものとなり、それは往々にして誤解や誹謗中傷のようなものとして認識される。同様に、作者もこうした意図しない社会の反応に警戒/対抗しようとするあまり、社会の状況を(個人の視点で)深く考察し、それを理性的に思考、批評する作品ではなく、逆に社会を扇動するために号令をかけたり、フェイクニュースに繋がるスキャンダルを生み出すような、快楽と経済的効果のための作品を作ろうとしてしまう。

ボイスが問題提起をしたのは、こうした芸術作品と社会の不健全な関係であった。両者の関係が不健全になれば、作品に対する深い鑑賞批評がさまざまな政治的理由によって妨げられ、芸術家もそれに応じてますます資本主義的/商業主義的な制作を行うようになる。だからこそボイスは、こうした状況から脱するためには、作品や作家を含む芸術活動そのものが社会全体と随伴になることが必要であると考え、それが達成された状態を「社会彫刻」と名づけたのではないか。

熱を蓄えたり、燃えてエネルギーを発散する、不定形な素材としての脂肪や蝋、フェルトやバッテリーといった素材をボイスが用いたのも、その熱性と流動性が、未だ実現していない可能性を含む「社会」と同一視できる動力学(ダイナミクス)を有しており、現実の芸術と未知の社会の双対性を具現化し象徴するためのパフォーマンスとして機能すると考えたからだろう。同時に、社会にとって必要なことは、社会を構成する個人が、その時々の欲望や感情に任せて、自分に見える世界の中に閉じこもって生活することではなく、社会全体の構造と分類(スペクトル)を自らが俯瞰的に把握し、それを芸術作品として提示することで、社会と個人の両方を、寛容さと柔軟性を兼ね備えた複合体として開いていくことではないか。

かつて芸術は、社会に対するカウンターやオルタナティヴとして、その多様性を増加させるような行為として認識されてきたことが多かった。しかしながら、今日の資本主義が、功利的な経済活動に根ざした美的社会を構築したことで、芸術とそこから得られる認識が、生活全体から生まれ、そこに向って再び流れこんでいくものから、逆に補助的、装飾的なものへと追いやられて孤立してしまった。だからこそ、これからの芸術は、ボイスが提示した「社会彫刻」という芸術と社会の随伴関係、すなわち両者の双対性を実現していくことを(再び)目指していかなければならない。