ブラックマウンテンカレッジのことを書いてみようと思い立ったのは、縁あってジョセフ・アルバースの“Interaction of Color”の監訳作業※1をしていた2016年春のことだ。それから2年たった今、ようやく手をつけることができた。

ブラックマウンテンカレッジ(以下、BMC)は、1933年から1957年の25年間、アメリカ東南部ノースキャロライナ州ブラックマウンテンにあったリベラルアーツスクールだ。芸術教育が目立ったがためにアートスクールと思われていることが多いが、それは大いなる誤解である。

BMCの芸術教育を先導したのはジョセフ・アルバース※2で、バックミンスター・フラー※3がドーム建築を試み、ジョン・ケージ※4が最初のイベント「シアター・ピース#1」を実行し、マース・カニンガム※5が舞踏団を結成、そして後期にはチャールズ・オルソン※6の下、ブラックマウンテン派と呼ばれる詩人たちが生まれた。教員には前述のほかにデ・クーニング※7やアニ・アルバース※8、学生にはロバート・ラウシェンバーグ※9らがいた。

このように人物名を列挙したところで、何の意味もないだろう。ここで伝えたいのは、BMCが戦後アメリカの美術や文学に多大な影響を与え、それに連なるいくつものムーブメント、ひいては現代のインターネット文化にも通じる思想的バックグラウンドを形成した学校だったということだ。学校というよりコミューンとよぶ方がふさわしいのかもしれない。アパラチア山脈の麓で、学生と教員家族が共同生活を営みながら、新しい教養教育の実験に取り組んでいたのだから。

1933年

1933年製のライカを手に入れた。II型をIII型に改造したものだ。ライカはご存じのとおりドイツのカメラメーカーである。35mmのムービー用フィルムを使うことで、コンパクトで携帯可能なカメラを実現したことで知られる。これによってスナップ写真という分野が生まれ、報道写真にも大きな影響を与えた。いや、ライカの話をしようというのではない。1933年のことを話したいのだ。

デザインにおけるモダニズムの発祥をいつと仮定すればいいだろうか。モダンデザイン論の古典となった、ニコラス・ペヴスナーの『モダン・デザインの展開』※10から引けば、19世紀末のウィリアム・モリス※11の活動とアーツ&クラフツ運動(以下、A&C)あたりということになる。彼らが重んじたマイスターとその弟子で構成される中世ギルドの制作スタイルは、ブティック型のデザインオフィスとして20世紀を通じて継承された。また、彼らに大きな影響を与えた思想家ジョン・ラスキン※12の存在も考慮に入れれば、ひとつの有力な手がかりになることは間違いないだろう。

しかし、モリスもA&Cも造形的にはゴシックリバイバルであり、われわれが知っている清潔でシンプルなモダンスタイルからは遠い。それはA&Cの影響下に生まれたドイツ工作連盟も同じだ。連盟展に出品されたものを観るかぎり、多くはアールヌーボー様式の製品にすぎない。ドイツ工作連盟といえば名前の挙がるペーター・ベーレンス※13だけが特例だったとも思える。かのバウハウスも、ワイマール校舎のころは表現主義的な審美性が色濃い。

往々にして、かたちというものは突然変異的に生まれることがある。また一方で、美術やデザインの歴史をひもとけば、そのかたちを準備した思想や社会の動向をそこに見つけることができるのも事実だ。

突然現われたかにみえるシンプル・イズ・ベストなモダニズム造形も例外ではない。その発祥は、19世紀中葉のヨーロッパに興った社会主義運動を起点とすることもできるし、イギリスの工業化社会を背景としたデザイン教育の整備にまでさかのぼってもいい。あるいは、市民革命が勃発し第一次産業革命がはじまった18世紀を起点としてもいいだろう。だいたいそのあたりから、市民という新階層による美意識の形成=モダニズムへの準備が始まっており、それは20世紀初頭に具体的なかたちとして現われてくる。モダンデザインのはじまりは、そのような流れを大まかに捉えていればこと足りる。

いずれにせよ、そのスタート時はまだ美術と未分化で、キュビズムなどの新潮流や、第一次大戦後のヨーロッパを彩った数々のアヴァンギャルド運動とも密接な関係を持っている。

美術からの離脱は1950年代まで待たねばならないのだが、20世紀前半のモダニズムが魅力的に見えるのは、その分岐点にあるからなのだろう。

で、1933年である。

1933年は、ぼくたちデザイナーにはバウハウスが解散した年として記憶されているが、世界史的なトピックはナチス政権の誕生だろう。1932年のドイツ国会選挙において国家社会主義ドイツ労働者党が第一党となり、翌年1月にヒトラーが首相に任命された。

バウハウスはデッサウ校時代の校長であるハンネス・マイヤー※14が共産主義を掲げていたこともあって、右翼勢力からは敵対視される存在だった。マイヤー退陣後、校舎をベルリンに移して政治色の払拭に努めていたものの、政権を取ったナチスから教育方針の変更を求められる。しかし新校長のミース・ファン・デル・ローエ※15はそれを拒否。閉校させられる前に自ら解散を決めた。

以後、そのローエはじめ、ハーバード大学に着任した初代校長のヴァルター・グロピウス※16や、シカゴにニュー・バウハウスを設立したモホリ=ナジ※17ら、多くのバウハウスの教員たちがドイツを離れアメリカに赴いた。それは、国を追われたドイツのデザイナーたちがアメリカに活躍の場をみつけ、それぞれに偉大な足跡を残したというような単純なサクセスストーリーではない。イギリスの初期モダニズムからはじまり、A&C、ドイツ工作連盟、ウィーン分離派、アールヌーボー、ドイツ表現主義、デ・ステイル、ロシア構成主義など、美術、建築、工芸、デザイン、さらに写真や映像といった最新のテクノロジーをも巻き込んで渾然一体となったヨーロッパのモダニズム運動の濁流が、政治的圧力によって決壊したバウハウスという水門から一気にアメリカに流れ込んだことを意味する。そのなかで真っ先に流れ着いたのが、1933年にBMCへ招聘されたジョセフ・アルバースであった。

アルバースは妻アニと共に未知のブラックマウンテンに赴き、戦後現代美術に大きな影響を与えた。またデザイン分野でも、現在の情報文化に繋がるオルタナティヴデザイン思想に先鞭をつけた。先述の「突然変異」を生む触媒的役割を果たしたのである。バウハウスがモダニズムの出口であるならば、BMCはモダニズムの次への入口といってもよい。1933年は、BMC開学の年としても記憶されなければならない。

アッシュビルへ

ここまでは長い前置きとも読めるが、実はぼくの興味の在りどころをあらかじめ書いた、本稿の核となるところの一部分でもある。

現在の自由主義社会は、ヨーロッパ文明の文脈のなかにある。ぼくが生業とするデザイン分野も同じで、その隣接分野であるアートもまた然りである。明治の開国以降、日本もヨーロッパ文脈に組み込まれてきた。積極的に組み込まれることを望んだと言っていいだろう。そして、第二次世界大戦での敗戦以降、それはユーラシア大陸を横断してやって来るのではなく、大西洋と太平洋、二つの大海を渡り、アメリカ合衆国経由でやって来るようになった。

先にも述べたように、その最初期の入口のひとつがBMCなのだ。だから、BMCを知ることは、ぼくたちが享受してきた戦後アメリカ文化についてふたたび考察するためのとば口になると考えた。それは、現在、世界的な課題となっている「国家」や「移民」、あるいは「分断」の問題にも繋がっている。BMCを彩ったアルバースをはじめとする大勢のアーティストや詩人たちが、BMCという場で何と出会い、どういう関係を育んだのか —— そこには、今私たちが探しているコミュニティの在り方へのヒントがあるのではないか。

ここで話は前項の冒頭に戻る。1933年製のライカである。

BMCでアルバースがカメラを持っている写真がある。フラーやデ・クーニングと一緒に写っているよく知られた写真だ。アルバースはふたりから少し離れて、カメラに目をやりながら歩いている。カメラそのものは手の陰に隠れてよく見えないが、ライカI型かスタンダード型とおぼしき軍艦部が覗いている。アルバースの写真好きはよく知られており、2016年にニューヨーク近代美術館(以下、MoMA)でバウハウス時代の写真の展覧会※18も催されている。

[図1]中央左がフラー、右がデ・クーニング。右後方にいるのがアルバース。※19

[図1]中央左がフラー、右がデ・クーニング。右後方にいるのがアルバース。※19

1933年11月に、アルバース夫妻は大西洋を渡っている。もし、アルバースが祖国ドイツを離れるときに新しいカメラを求めたとすれば、やはりそれはライカに違いない —— そう思って1933年製を探していたのである。レンズも同年製のものを首尾良く手に入れることができた。さすがにフィルムは当時のものを用意できないが、同じ時代のカメラで撮ってみたかったのだ。そうしたところで何がわかるわけでもないが、過去へのフィールドワークとはそういうことなのだと思う。

BMCについて日本で手に入る本はだいたい集めていた。貴重な資料もわずかだがあるにはあった。まずはそれらを読み込んで書いてみようと思ったのだが、どうにも筆が進まない。

ネットであれこれ調べていると、8月4日までアッシュビルのBMCミュージアムで「Shared History」という展示をしていることを知った。しかも、今年(2018年)はミュージアムの25周年だという。展覧会タイトルからこれは行くしかないと思い、すぐにJALに電話して行き方を相談した。シカゴでトランジットして国内線でシャーロットへ。そのまま航空券を予約した。

BMC物語の始まり

ここでBMC設立の話を少し書いておきたい。BMCは1933年に古典教授のジョン・アンドリュー・ライス※20によって開設された教養教育のための学校である。「カレッジ」とあるので「大学」と思われているむきもあるが、英単語の“college”には団体や集団といった意味もあり、実態はそちらに近い。“Black Mountain College(Images of America叢書)”※21に設立の経緯があるので抜粋してみよう。

ジョン・アンドリュー・ライスは、ロリンズ大学を解雇されたのち、1933年にブラックマウンテン村のはずれにあるブルーリッジの地で、21名の学生(うち12名はライスら教員のあとを追ってきたロリンズの学生)を率いてブラックマウンテンカレッジを開設した。彼は芸術分野および、すべての学生の心身を支えるカリキュラムをつくった。その教育哲学は今日まで受け継がれ、大学や地域社会の文化のなかに生きている。(中略)ライスがブラックマウンテンカレッジの最初の主任教授であると思われているが、化学の教授であるフレデリック・ジョージアが最初1年間の主任を務め、すみやかにライスに引き継いだ。(p.11)

ライスは「Classics(古典)」を専門とするアカデミシャンで、名著への過度な依存や暗記など従来の高等教育批判を展開するリベラルアーツ教育の論客でもあった。彼の授業は知識の伝授に留まらない、ディスカッションを中心とした感覚的で知的なものだったという。しかし、その教育思想を知った上で彼を迎え入れたはずのフロリダ州ロリンズ大学でも学長のハミルトン・ホルトと意見が対立し、退職を余儀なくされた。アメリカ大学教員協会とも争うような攻撃的な性格だったライスだが、そのカリスマ性は誰もが認めるところでもあり、この騒動でも数名の教員と学生が彼と行動を共にし大学を去った。

その夏、ライスの元学生や同僚の多くは、ライスが頻繁に話していた教育理論を実践できる新しい実験的な学校を開設するように勧めていた。最終的に彼は決意したのだが、それを運営するためのスペースと資金を急いで見つけなければならなかった。(p.7)

ブルーリッジを選んだのは、アッシュビルで教鞭を執っていた元ロリンズ大学教授らの提案があったからと同書に書かれている。アパラチア山脈の麓、ブラックマウンテンの南に位置するその土地は、山脈が連なる美しい風景で知られ、ブルーリッジ協議会の施設であるクリスチャン・カンファレンスセンター(以下、YMCA)※22があった。

夏の集会場として使用されていたので、それ以外の季節は空いている。9月からの開校はお互いに好都合だ。かくしてBMCはその場所から始まることになる。

[図2]BMC開学時の最初の教員10人。前列一番右がライス。※23

[図2]BMC開学時の最初の教員10人。前列一番右がライス。※23

YMCAを借りることができた背景には、1929年に始まった世界大恐慌がある。この史上最大の金融パニックは、同年の夏から秋にかけてウォール街で株の大暴落が続いたことで世界経済を巻き込み、自律的に再建不能な状態に陥れた。特にアッシュビルはその打撃を大きく受け、街にあった六つの銀行すべてが破綻した。また、同時期に機械化による農業恐慌も始まっており、有数のタバコ生産地であるノースキャロライナでも厳しい状態が続いていた。映画にもなったコールドウェルの小説『タバコ・ロード』※24が当時の悲惨さを伝えている。舞台となったジョージアは隣の州である。

ブルーリッジ協議会もそれらの影響から逃れることはできず、経営が大変困難な状態にあった。そのため、冬の間だけ建物を貸すという条件はとても魅力的なものだったのだ。しかし、ライスたちにもお金があるわけではない。

明確な運用計画もなく、伝統的な資金源(訳註:銀行や投資家)からの資金調達は難しかった。しかし最後の最後で、彼は裕福な元ロリンズの教員、マック・フォーブスの家族から1万ドルの寄付を受けることができた。フォーブス家は、長年にわたってカレッジに惜しみないサポートを続けた。(p.7)

こうして1933年8月に、契約が無事に取り交わされ、学校設立は現実のものとなった。9月の開校まで1ヶ月を残すだけ、まさに首の皮一枚のときに幸運が舞い降りてきたのだ。ブルーリッジのYMCAについてライスはこう語っている。

ここは平和だった。ほどほどの賃料にもかかわらず、冬の寒さをしのぐ毛布、シート、お皿や食器があり、十数の講義のための充分なセントラルヒーティングがあった。(p.14)

大不況下に失職したライスら教員と学生にとって、厳しい冬を越えられることは何にも代えがたいことだったのだろう。開校が決まった喜び以上に、その安堵の気持ちが伝わってくる。

一方で、教育への意欲も衰えてはいなかった。ライスは、あらゆる分野の学習には芸術的経験が重要だと考えており、その教育を実践できる美術教師を探し求めていた。そこで、解散したばかりのバウハウス教員だったジョセフ・アルバースに白羽の矢が立つ。

BMCの実験的教育のなかで最も革新的で重要かつ忘れてはならないことは、カリキュラムの中心に芸術を位置づけるという方針である。学生は演劇、音楽、絵画、詩の講義を受けることを奨励された。しかし、芸術を中心に据えるためには、芸術の教員を見つけなければならない。ライスはいくつかの提言を聞いたのち、バウハウスを閉鎖して渡米を希望しているドイツ人夫婦のことを耳にした。

彼は、行く末を見通せないまま、画家であるジョセフ・アルバースと染織家である妻のアニを雇うことに決めた。アルバース夫妻は1933年の感謝祭の直前にブラックマウンテンに到着し、その後10年間、カレッジにおける芸術教育の原動力となった。その間、たくさんの亡命したアーティストたちがBMCを避難所として、学校そのものをかたちづくっていった。(p.7-8)

ライスにアルバース夫妻の招聘を薦めたのは、当時MoMAのキュレーターを務めていた建築家のフィリップ・ジョンソン※25である。ライスがどのように芸術をカリキュラムに組み込むかについて考えあぐね、慈善家で美術界のパトロンでもあったエドワード・ワーバーグ※26に相談に行ったときのことだった。※27

ジョンソンは、1932年にMoMAで「モダン・アーキテクチャー展」※28を開催し、建築領域にインターナショナル・スタイルを定着させた人物である。その展覧会を機に、バウハウス学長だった建築家のローエやマルセル・ブロイヤー※29のドイツ亡命の手助けをしていた。ジョンソンはベルリンでアルバース夫妻にも会っていたが、アルバースが英語をひと言も話せないため、受け入れ先を探せずにいたのだ。ライスには無理を承知で話してみたのだろう。しかし彼の決断は早かった。「英語ができないことは問題ではない。ブラックマウンテンにはドイツ語を話す人も住んでいるだろう。」ライスはすぐに電報を打った。

残された書類から、その後、大変な手間がかかったことがわかる。入国手続きなどの労を惜しまず手を尽くした結果、10月に割当移民ビザが発行され、アルバース夫妻は無事11月に着任する。それは、地方紙「Asheville Citizen-Times(1933年12月5日号)」で報じられるような、それなりに大きなできごとであった。

[図3]「Asheville Citizen-Times」の記事※30

[図3]「Asheville Citizen-Times」の記事※30

時代の転換とはまさにこういうことなのかもしれない。ライスが決断したアルバース夫妻の招聘によって、ヨーロッパ・モダンデザインの水脈がBMCに流入し、リベラルアーツのさらに基礎となる教養としてさまざまな芸術的実験が行なわれることになる。

BMCの活動は一気に活発になった。ライスの直感が的中したのだ。そこから一種のアートコミュニティが生まれるまで、さほど時間はかからなかった。

ここまでがBMC物語の第一幕である。それからのことについては、今後少しずつ明らかにしていくが、そろそろ航空券を手に入れたところに話を戻したい。

LOVE ASHEVILLE GO LOCAL

7月31日に成田から飛び立つフライトだったのだが、アッシュビルの天気予報を見ると、滞在予定日だけではなく毎日が雨である。まさかと思ったが、とりあえずレインコートをカバンに詰めた。

飛行機の遅れによるトランジットミスやその振替便の欠航など、さまざまなトラブルに見舞われながらも、シャーロットに着いたのが20時ごろ。予定より4時間遅れだった。それからおおよそ2時間の雨のドライブを経て、アッシュビルのモーテルにチェックインしたときには22時30分を回っていた。東京ではなんということもない時間だが、東南部の田舎町では食事をするところもない。自動販売機にあったナッツをかじって、その日は眠りについた。

翌朝、やはり雨は続いていた。レインコートを着て外に出る。せき立てられるようにしてアッシュビルまでやって来たものの、なんの情報も持っていない。とりあえずBMCミュージアムに行けば、展示も観られるし情報もあるだろうと思って街へ出た。

ミュージアムと言っても、展示室がひとつしかない小さな施設だ。そこでは、事前に調べたとおり「Shared History」展が開催されており、地元の小学生がレクチャーを受けていた。地域の文化を大切に継承することは素晴らしいが、BMCを子どもたちに説明するのはさぞ骨が折れるだろうと思いながら、彼らが去るのを待って展示を観た。

[図4・図5]展示風景

[図4・図5]展示風景

展示の量そのものは多くなく、丹念に観たところでさほど時間はかからない。このあとどうしようかと考えていたら、展示室の奥に、たくさんの資料と一緒にキュレーターとおぼしき女性が仕事をしているのが見えた。そこで、BMC初期のYMCA校舎やその後のエデン湖校舎を見ることができるか、彼女に尋ねることにした。まずは現場を訪ねたかったこともあるが、机の前の壁に描かれていた大きなエデン湖校舎の図面に目が止まったのだ。BMCで教鞭もとった建築家のローレンス・コーチャー※31が、教員と学生がDIYでつくれるようにと設計した4翼の校舎の図面である。

[図6]オフィスの壁全面に描かれているエデン湖校舎の図面

[図6]オフィスの壁全面に描かれているエデン湖校舎の図面

今では子どもたちのサマーキャンプ地になっているらしく、「エデン湖はキャンプ中だからダメね。YMCAなら見れるわよ。」と言って、その所在地をメモして渡してくれた。そして、「BMCについて知りたいのなら、アーカイヴズオフィス(以下、NCアーカイヴズ)※32に行った方がいい。BMCの研究者もいるから。今日行ける?」と言って、すぐに電話を取って連絡してくれた。「BMCの何について知りたいの?」と聞かれ、あわてて「アルバース」と答える。14時から16時でアポイントを取ったからと、場所を教えてくれた。

アッシュビルは不思議な街である。何も知らずにやって来たが、あとで調べると人気の街で、2007年には全米で住みたい街の1位になっている※33。19世紀に鉄道ブームで栄え、東部のリゾート地として発展した。山間部なので木材や繊維の工場もたくさんあったが、先述の大恐慌で町は寂れ、そこから今日まで産業的な復興はなかった。しかし、それが結果として良い方に作用した。美しい大自然とともに1920年代のアールデコ建築が数多く残り、今では人びとが憧れる街になった。

観光は秋がシーズンで、紅葉に尽きるようだ。アルバースは、ブラックマウンテンほど紅葉の美しい土地はないと語っており、落ち葉の作品や、学生たちへの落ち葉を使った課題はよく知られている。

[図7]Josef Albers “Leaf Study IX” (1940)※34

[図7]Josef Albers “Leaf Study IX” (1940)※34

ダウンタウンは小さく、ほとんど歩いて移動できる。ブルーグラスミュージックの伝統だろうか、音楽、特にライブ演奏が盛んで、夜になると飲食店はもちろん、本屋や路上でもライブが始まる。年老いたヒッピー然とした人も多いが、ノースキャロライナ大学アッシュビル校など大学もいくつかあるため、若者の姿も目立つ。町を歩いていると出会う人のほとんどが白人で、黒人はモーテルのフロントマン以外見かけなかった。アジア系も滞在中たった一人とすれ違っただけである。アメリカは多民族国家で都市部でこういうことはまずないが、田舎町では案外普通のことなのかもしれない。

観光客向けなのか、街中のそこかしこに“LOVE”や“PEACE”の文字があり、多幸感にあふれている。その感じが懐かしくも不思議でならなかった。街のキャッチコピーは“LOVE ASHEVILLE GO LOCAL”である。

[図8]本屋に掲げられた“PEACE LOVE BOOKS”の文字

[図8]本屋に掲げられた“PEACE LOVE BOOKS”の文字

[図9]町で見かけるフラッグ

[図9]町で見かけるフラッグ

アーカイヴを探る旅

道に迷い、NCアーカイヴズに着いたときには15時を回っていた。遅いから心配していたのよ、と快く迎え入れてくれたのは、アーキヴィストのヘザー・サウスだった。先に引用した“Black Mountain College(Images of America叢書)”の著者のひとりである。とにかく、出会う人みんなが人懐っこく親切だ。閲覧が16時までだったので、アーカイヴ室を見せてもらい、翌朝9時からの予約を入れてからYMCAに向かった。

[図10]NCアーカイヴズのある建物

[図10]NCアーカイヴズのある建物

YMCAは想像していたよりも広く、立派な建物が並んでいた。入っていいのかどうかもわからなかったので、まずはフロントでBMCについて尋ねることにした。80年前のBMCのことがフロントでわかるのだろうか、という心配は取り越し苦労であった。フロントにいた女性は、案内マップを拡げ校舎として使われていたロバート・E・リーホール(現・EUREKAホール)の場所を示し、その左の建物も使っていたらしいがよくわからない、と言って印をつけてくれた。

[図11]広い敷地の中央に位置するリーホール

[図11]広い敷地の中央に位置するリーホール

[図12]リーホール正面。BMC最初の校舎兼宿舎。今もロッキングチェアで学生がくつろぐ

[図12]リーホール正面。BMC最初の校舎兼宿舎。今もロッキングチェアで学生がくつろぐ

[図13]授業に使用していたと思われる別棟

[図13]授業に使用していたと思われる別棟

リーホールで学生と教員家族が一緒に暮らしていたことは、本を読んで知っていた。なんとなくYMCA全体を学校として使っていたと思っていたのだが、どうもそうではないらしい。リーホールに向かうと、写真で見覚えのある広いデッキといくつものロッキングチェアがあり、そこにくつろぐ学生たちがいた。80年前の写真と変わらぬ光景に少し驚く。

中に入ってみた。まず大きな柱が並ぶ講堂があり、真ん中に暖炉、左右に教室に向かう通路がある。教室に入ってみると、正面に黒板があり窓からは木々の緑がみえる。黒板は補強してあるが、当時そのままなのではないかと思えるような年季の入ったものだった。木々は育っていても、景色に大きな違いはないだろう。なるほど、ここがスタートだったのだ。

[図14・図15]講堂と教室。写真ではきれいに見えるが、おおむね当時のままだと思える

[図14・図15]講堂と教室。写真ではきれいに見えるが、おおむね当時のままだと思える

持って帰ったYMCAのパンフレットには、こう紹介されていた。

1933年、フロリダ州ウィンターパークにあるロリンズ大学の学生と教師のグループが、自分たちの学校を開校することに決めた。 ジョン・ライスほか10人の教員と22人の学生がブルーリッジを訪れた。彼らはブルーリッジと恋におち、ブラックマウンテンカレッジが生まれた。この冒険的な学校は、芸術、教育、そして生き方を教える先駆者として高い評価を得た。この学校には諮問委員を務めたアルバート・アインシュタインやジョン・デューイーら、著名な人びとがたくさん訪れた。“EUREKA! A Century of YMCA Blue Ridge Assembly” p.12

翌日9時、NCアーカイヴズを再訪し、資料の閲覧をはじめた。用意してくれていたアルバース夫妻の資料を端から見ていく。渡米の際の書簡を見ると決してイメージするような「亡命」ではなく、むしろVIP扱いで招聘されていたことがわかる。きっとグロピウスやナギら、渡米したほかのバウハウスの教員たちも事情は同じであろう。

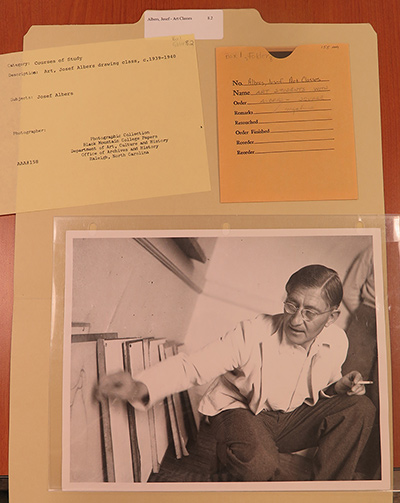

大量の写真から、アルバースの人となりが見えてくる。指導に熱心な良い教師だったのだろう。学生がとったノートからもそれはうかがえた。

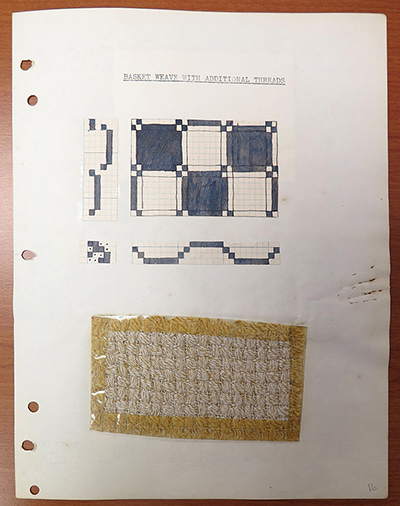

アニの資料として残る織物の切れ端は、学生の習作か、それともアニ自身が織ったお手本だろうか。指導用のメモには几帳面に織り方が記されていた。

[図16]NCアーカイヴズ閲覧室

[図16]NCアーカイヴズ閲覧室

[図17]アルバースのアートクラスの様子。写真の時代を示すようにBMCの写真は数多く残っている

[図17]アルバースのアートクラスの様子。写真の時代を示すようにBMCの写真は数多く残っている

[図18]アニ・アルバースの織り見本とその織り方を示した図

[図18]アニ・アルバースの織り見本とその織り方を示した図

続けて出してもらったフラーの資料のなかには、BMCでの生活がわかるような貴重なインタビューもあった。許可が取れれば、次回以降の記事のなかで紹介したい。ほかにもBMCに在籍した全教員のリストなど得がたい資料も手に入れたが、目を通すことができたのはまだ全体の1割にも満たない。これから何度も足を運ばねばならないだろう。

アルバースの“Interaction of Color”を監訳したこと、BMCのことをまとめて本にしたいことなどを伝えると、快く協力を約束してくれた。

アッシュビル滞在中は予報のとおりずっと雨だった。1933年製のライカで撮る機会もあまりなかった。レインコートが大活躍した夏の雨期も終わり、美しい紅葉の季節がもう始まっているはずである。そろそろまた旅に出かけようかと思っている。