2018年11月3日朝、ぼくは再びシャーロット空港に降り立った。夜に着いて夕食を食べ損ねた前回の反省から、今度は早朝に着くナイトフライト便を選んだのだ。雨期の夏から3ヶ月、どうしても秋のブラックマウンテンを見たかった。ジョセフ・アルバースが世界一美しいと言ったあの紅葉の季節である。

新BMCミュージアムの開館展

前回と同じアッシュビルのダウンタウンの端っこにあるモーテルに宿を取っていたが、チェックインまで時間があるのでフロントに荷物を預けて街に出た。目指すは開館25周年を記念して新しくなったBMCミュージアム※1。Google Mapsをたどりながら街を歩く。地図が不要なぐらいわかりやすい場所に新しいミュージアムはあった。なかに入って全体を見る。展示室は広くなり、階下に図書室兼資料庫ができていた。

まずは、前回いろいろ教えてもらった学芸員のアリスにお礼を言わなければならない。すべては彼女から繋がっていったのだ。おみやげに持ってきたお煎餅と監訳したアルバース『配色の設計』※2を手渡し、iPadでこの連載の1回目※3を見てもらう。「ほらみて、日本に美術館のことを紹介してくれているのよ」と同僚にも画面を見せて、写真がきれいと喜んでくれた。開館したばかりで忙しいことは承知しているので、早々に挨拶を済ませ、館を見て回ることにした。

[図1]街の建物に掲示されていた新BMCミュージアムの案内サイン

[図1]街の建物に掲示されていた新BMCミュージアムの案内サイン

[図2]BMCミュージアム+アーツセンター「Between Form and Content展」展示風景

[図2]BMCミュージアム+アーツセンター「Between Form and Content展」展示風景

[図3]階下の図書閲覧室。エデン湖キャンパスの入口にかかっていたBMCの看板がある

[図3]階下の図書閲覧室。エデン湖キャンパスの入口にかかっていたBMCの看板がある

[図4]階下通路にもあったローレンスの展示

[図4]階下通路にもあったローレンスの展示

開館展は「Between Form and Content; Perspective on Jacob Lawrence + Black Mountain College」。ジェイコブ・ローレンス※4はNYハーレムが輩出した最初のアフリカ系米人画家で、1946年のBMC夏期芸術講座※5(以下夏期講座)にアルバースの招待を受けて講師として参加している。このとき、アルバースの抽象的造形理論に触れたことで新たな境地を開いたといわれており、そのことが展覧会名の「形(form)と意味(content)のあいだ」に繋がっている。黒人の日常や労働、また徴兵された経験をもとに第二次大戦を描いた社会派の画家である。

BMCの時代は公民権運動前夜で、まだまだ黒人や女性に社会参加の道は開けていなかった。美術の世界も同様で、ヨーロッパにおいて進歩的美術学校であったはずのバウハウスですら、女性は建築や絵画のクラスに入ることができなかった。アニ・アルバースがバウハウス入学の際、絵画を学ぶことを希望したが許可されず、テキスタイル工房に入らざるを得なかったことはよく知られている※6。

アメリカの男女共学の歴史は古く、19世紀初頭に遡ることができる。1920年代にはほぼ全ての公立学校が共学を実現しており、BMCも共学の学校としてスタートした。しかし、黒人学生の入学を認めたのは開学から11年目、1944年の夏期講座からである。1933年の開学時にイェール大学の教授から訪問の希望があったが、同行の一人に黒人学生がいたことで来校を断わったというエピソード※7も残っており、黒人の受け入れに前向きではなかった。「他者の“奇妙さ(strangeness)”から学ぶ」という方針によって大勢の亡命者を受け入れてきたBMCにとって、黒人問題は大きなジレンマだった。

アルバースが黒人を受け入れることに反対していたという記事を読んだことがある※8。しかし、ジェイコブを招聘したのもアルバースだ。ジェイコブを迎えるため、鉄道で人種隔離政策をとる州を通過する際に有色人種用車両に乗り換えなくてもいいようにと、プライベート車両まで用意している※9。

反対理由には地元への配慮があったようだ。東部と南部の境に位置するノースキャロライナ州は、農業を主産業としつつも東部都市のリゾート地として栄え、深南部に比べれば進歩的な土地柄だったとはいえ、まだまだ南部の考え方が根強かったのだろう。しかし、1943年に州議会が全人種の子ども全員の修学を承認する。

たぶんそのこととも関係しているのだろう、1944年に南部会議厚生評議会がBMCで開かれ、黒人学生の受け入れについて話し合われている※10。議論は難航し、その結果、暫定的に夏期講座への黒人学生参加を認めることとした。フルタイムでの受け入れは、1945年秋学期まで待たねばならなかった。

そういったさまざまな経緯を含め、開館展にジェイコブ・ローレンスを持ってきたのは気骨ある選択である。現在の分断社会への意思表示でもあるのだろう。

ダウンタウンからエデン湖へ

秋の観光シーズン最後の週末とあって、アッシュビルの街は夏とはうってかわってにぎやかだ。夏も人が少ないというわけではなかったが、朝からカフェやダイナーは観光客であふれている。聞けばみんなハイキングに出かけるのだという。紅葉で名高いブルーリッジの山麓が目当てだ。

しかし、のんびり山歩きする気にはなれない。街角にある観光案内板を見てみると、ブラックマウンテンにもダウンタウンがあった。とりあえずそこに行ってみようと15分ほどハイウェイを走る。着いたところはブラックマウンテン旧駅舎前の小さな町だった。

町を隔てるようにして線路が延びている。かつては旅客鉄道が走っていたのだろう。今では貨物列車が通り過ぎるだけになった。とはいえ、貨物列車の長さは尋常ではなく、数分間目の前を走り続ける。そんなアメリカ特有の鉄道風景は、かつてのホーボー※11たちの旅を思わせる。しかし、BMCの時代には国道整備が始まっており、同時代のスタインベックの小説『怒りの葡萄』※12でも、主人公一家はボロ車に乗って、ルート66でオクラホマからカリフォルニアへと向かう。1956年の高速道路法成立までまだ時間があるとはいえ、すでに鉄道の時代は終わろうとしていた。モニュメントとしてきれいに整備されたブラックマウンテン駅は、観光資源ともいえず、所在なさげにたたずんでいた。

[図5]整備されて残っているかつてのブラックマウンテン駅。もう列車は止まらない

[図5]整備されて残っているかつてのブラックマウンテン駅。もう列車は止まらない

[図6]鉄道の時代を彷彿させる、まっすぐに伸びた単線の線路

[図6]鉄道の時代を彷彿させる、まっすぐに伸びた単線の線路

町は賑わってもなく寂れてもいず、時折やってくる観光客と地元の人たち相手になんとか経済はまわっているようす。何軒かのレストラン、カフェ、日用雑貨の店、小さなホームセンター、自転車屋、ハープ専門の楽器店、ギャラリー、教会……などに混ざって本屋が2軒もある。1軒はカフェや雑貨を併設した今どきのつくり。もう1軒はアメリカによくある古書と新刊を区別なく売っている昔ながらの書店である。町の規模に対して2軒は多いなと気になりつつ、カフェのある方で休憩を取り、町を出た。

帰り道、見学のアポイントを取っているBMCエデン湖キャンパス跡のロックモントキャンプ※13に行ってみることにした。場所だけでも確かめておこうと思ったのだ。GPSを頼りにしばらく走るとエデン湖らしきところに出た。「湖」というには小さい。でも「池」とよぶには少し大きい※14。とりあえず進んでみようと、湖畔の道を走る。

「あっ」と声に出したと思う。眼の端を見たことのある建物が過ぎ去った。「あれだ!」。車をUターンさせて、道端に止める。道を渡って柵を越え、湖の傍に出る。その向こうにBMCエデン湖校舎があった。

でも記憶の写真ではもっと建物がはっきりと写っていたはず。それはそうだ。まわりの樹木が育って校舎が半分隠れている。でも間違いない。何枚か写真を撮って、入口を探すことにした。

胸が高鳴るという言葉のとおり、心臓が鼓動を打つ。ここか、いや違う。何度目かの曲がり角でキャンプ場のサインをみつけた。ゲスト用の駐車スペースに車を止めて中に入る。シーズンオフなので誰もいない。いくつかのコテージを過ぎたところに、BMC校舎があった。

これか?波板に囲われたそれは建設現場の詰所のようだった。一見して本当にDIYでつくったのだとわかる、言ってみれば“つたない”建造物だ。しかし、ピロティがあり、連続水平窓で、ファサードはフリー。しっかりとモダン建築の要素を踏まえている。しかも、驚くことに今でもまだ使われているようなのだ。建物を見るだけでこんなにワクワクしたことはなかった。明日はこのなかを見ることができる。湖のまわりを少し歩いてから車に戻った。

[図7]1942〜43年ごろと思われるエデン湖対岸から望んだ校舎

[図7]1942〜43年ごろと思われるエデン湖対岸から望んだ校舎

[図8]今回、同じ対岸正面あたりから撮影したもの。木々の成長がよくわかる

[図8]今回、同じ対岸正面あたりから撮影したもの。木々の成長がよくわかる

[図9]1933年製ライカで撮影したエデン湖校舎(湖の反対側)。正面のポーチと入口はあとからつくられたもの。オリジナルは完全なファサードフリー

[図9]1933年製ライカで撮影したエデン湖校舎(湖の反対側)。正面のポーチと入口はあとからつくられたもの。オリジナルは完全なファサードフリー

デューイとライス

前回でも紹介した、BMCを開校した人物であるジョン・アンドリュー・ライスのことを、もう少し話したい。彼はフロリダ州のロリンズ大学を騒動の末に解雇され、仲間の教員や学生たちとBMCを創立した。ライスがエキセントリックな人物だったことは想像に難くないが、ひとりで騒ぎを起こすような、単なる跳ね返り者だったとも思えない。その背景に何があったのか知りたかった。

設立当初からBMCが注目を集めていたのも不思議だった。普通、山奥のコミューンのことなど、誰も気にかけたりはしない。これまでのように、デザイン・美術史や地域史から見ているだけでは足りないのだろう。そう思い、教育学方面の資料も探してみることにした。

ライスは、1888年にサウスキャロライナで生まれている。ノースキャロライナの隣州である。なぜノースキャロライナだったのかという答えは、意外にこういうところにあるのかもしれない。ニューオリンズのトゥレーン大学卒業後の1911年、23歳のときに英オックスフォード大学に留学。3年間在籍し、帰国後ネブラスカ大学に赴任した。そこではギリシャ語とラテン語を教え、早くも彼の講義の特色であるディスカッションを中心とする授業を展開している。1929年にグッゲンハイム・フェローシップを得て再び渡英。翌年、ロリンズ大学に着任した。

ここで話は19世紀末にさかのぼる。アーツ&クラフツ運動(以下、A&C運動)が始まったころのロンドンで、新教育運動とよばれる教育改革も始まっていた。その後、新教育運動は世界中に広まるのだが※15、アメリカでは進歩主義教育運動へと展開し、コミュニティスクールやフリースクールがつくられた。民主主義を基盤とした、教える側ではなく学ぶ側を主体とする学校である。その運動をリードしたのが思想家のジョン・デューイ※16で、彼自身も「実験学校」※17を開設し、進歩的教育を実践した。

ライスがデューイの教育思想に傾倒していたことは、よく知られていたようだ。経験主義によって児童の自発的な成長を促すというデューイの教育理論は、そのままライスの教育方針と重なっている。その考えの源流は前述の新教育運動にあるのだが、ライスがそのためにイギリス留学したのかどうかはわからない。しかし、直接の理由ではなかったにせよ、留学中に多くを得たであろうことは想像がつく。いずれにしても、彼は進歩主義教育運動の只中にいた。

いましばらく、新教育運動とライスの教育観との関連について、話を続けたい。少し長くなるが「新教育運動における共同体形成」について書かれた論文※18から引用する。

階級意識の根強いイギリスには、トマス・モア以来のユートピア思想を憧慢的に捉える心性がある。……どこにもない夢想と知りつつ、それでもなおその理想に近似した場を現世の地に創造しようとする「共同体意識」は、19世紀末に現れたレディやバドレーの新学校(New School)、その後の幼児学校(infant school)や初歩学校(elementary school)の教育改革にも認められる。そして、ダイナミックな新教育運動の源泉となったイギリス固有の新理想運動が、Garden city※19運動、大学拡張運動、女性参政権運動に関与したオーウェン主義、ラスキン主義、モリスのギルド社会主義、キリスト教社会主義などに影響された人々や、非国教会派(ユニテリアン、クエーカー教徒、神智学徒など)の人々の社会改革・社会改良の意識に負っていたことも、イギリス新教育運動における「共同体志向」を裏づけている。……それゆえ、彼らの関心は、社会変革・社会改革・社会改良への希求とその胎動の確信に裏打ちされたかたちで、「有機体としての社会」とそれを構成する「個人」の存在様式を「共同体としての学校」のなかで模索する基本的方向に焦点化され、まさに古くて新しいテーマが教育の俎上に載せられることになったのである。

新教育運動にはイギリス特有のユートピア思想があった。デザイナーには、ウィリアム・モリスの『ユートピアだより』※20がなじみ深いだろう。ライスはそのユートピア(=共同体としての学校)をつくろうとしたのではないか。BMCは教員家族と学生が寝食をともにし、単位も学位の発行もなく、まさしくそれを実現しようとしていたかにみえる。

もうひとつ、興味深い記述がある。

したがって、学習内容としては子どもの本能(創造的本能)を重視した工芸(arts and crasts)、劇(unaided deramatic work)、ストーリーテリングなどが重視され、……それゆえ、教育内容としては、当然のことながら、古典的・伝統的・因習的な教科はできるだけ廃止されて、スポーツ、近代科学にもとづく実験、自己解放・自己表現としてのダンス、劇などが取り入れられ、共同体を民主的に維持するための直接民主制の自治(self-govermment)が中核となって学校生活を支えた。

デューイはこの考えを引き継いだのだろう。芸術による経験こそが芸術本体であるという立場をとり、『経験としての芸術』※21を記した。まさにそれらが、ライスがリベラルアーツの基礎に芸術体験を求めた動機なのだとすれば合点がいく。ライスは新教育運動とその発展形であるデューイの芸術論に忠実であり、それを大学教育に応用しようとしていたのではないだろうか。

ライスは学生に「経験・観察・批評」を求め、「知識を用いていかに行動するかが重要で、ただ知識を持っているだけでは十分ではない」と説いた。結果よりプロセスを重視し、哲学や芸術を「想像力を養うためのもっとも適した育成土壌」ととらえ、「演劇の脚本を読むことも良い。演劇を鑑賞することはなお良い。だが、音楽と運動の間の繊細な関係を理解するには、下手にせよ舞台上で演じなければならない」と、実践することを求めた。彼は芸術を単なる自己表現ではなく、すべての人にとって「自らの人生を選択することに役立つ訓練の源」だと考えていた※22。

アルバースもまた、BMCでの芸術教育を「一般教育と成長のための重要で貴重な媒体」と規定し、「自らの生活(life)、存在(being)、行動(doing)に目を開くこと」だとした※23。着任会見時の有名な言葉「To open eyes」を思わせる言葉だ。アルバースは、BMCの芸術教育が、けっして専門家教育のためのものではないことを理解していた。

また、同論文はこうも述べている。

新教育運動は宗教的な色彩が強く、奉仕の行為や神への奉仕活動としての農業・園芸・工芸が重んじられ、不可視なるものへの憧憬にもとづく『神秘』志向(神秘主義、心霊主義、神智主義など)があった。

これもまた、BMCの土地の開拓や農業への関心と重なり、アルバースのバウハウス時代の師であったヨハネス・イッテンの神秘主義指向にも通じている。

進歩主義的な北東部の教育とは違い、南部では職業教育に重点がおかれ、特に恐慌下の30年代はその傾向が強かった。そういう背景もあって、BMCは、進歩主義教育運動の論客として知られるライスが創設した南部のオルタナティヴスクールとして注目を浴びた。その期待はバウハウスからアルバース夫妻を迎えたことで一層高まった。

一方の当事者であるアルバース夫妻はバウハウス教育の理想の体現を試みようとした。バウハウスは社会民主主義国家であるワイマール共和国の国立学校として出発し、イギリスのA&C運動からも多くを学んでいる。特にウィリアム・モリスが提唱した中世のギルドシステムを参照して、親方とその弟子というスタイルのマイスター制をとった。つまり、ライスもアルバースも同じ19世紀末ロンドンのモダニズムの影響下にあり、ともにその継承者だったのである。

BMCエデン湖キャンパス

明けて月曜の朝、BMCエデン湖キャンパス(現・ロックモントキャンプ)を訪ねた。キャンプについたものの、事務所がどこにあるのかわからない。場所を尋ねようにも広い敷地に人が見当たらない。ようやく人のいるロッジを見つけ場所を聞く。たどり着いたその場所は、なんとエデン湖校舎だった。校舎は事務所として使われていたのだ。周辺には大型犬が何匹もいて、すべてがスタッフの人たちの飼い犬のようだった。

待っていてくれた担当者に遅れたことを詫びると、「約束は午前中よ。まだまだ大丈夫」と犬といっしょに笑顔で迎えてくれた。

「ここはBMCの校舎ですよね?」

「そう。そのまま使ってるわ」

「補修はしてるんですか?」

「外壁には手を入れてるけど、部屋のなかはなるべく残すようにしている。こっちに来て」

案内された部屋に行くと、絵の具を落とした跡がある。

「これは、BMCの授業でついた絵の具よ。そのまま残しているの。ここに荷物を置いて。案内するから」

少なくとも床は張り替えていないということだ。言われるままに荷物を置いて、館内の見学に出た。

「ここは、BMCが手放したあとヴァンダービルト家が買って管理していたの。今は二人のオーナーがいて、このキャンプを経営しているわ」

ヴァンダービルト家というのは、今もアッシュビルの観光名所として残るアメリカで一番大きな個人邸宅「ビルトモア・エステート」のオーナー一族である。

「では、このキャンプは私設なんですか?」

「そうよ。息子がこのキャンプに来た縁で、私もここで働くようになったの」

そういう話を聞きながら、館内を歩く。

細い廊下の脇には学生の居室がある。かなり狭い。教室もさほど広くは感じない。考えてみれば4棟を計画したうち1棟しか建たなかったのだから、それぞれが狭くなるのも無理はない。

ひととおりまわって、あとは自由に見てもいいというので外へ出た。ピロティには意匠は施されていないが、1944年の夏期講座の際、ジーン・シャーロット※24によって描れたフレスコ画の壁画がそのまま残っている。木製のテーブルや倉庫らしき所の木の扉や石積みも、たぶん当時のままだろう。

内部は今も使われているからだろうか、ピロティや外壁の方がBMCの残像を感じることができる。校舎以外でBMCが主に使っていたエリアを教えてもらっていたので、その場所まで歩く。坂を上るといくつかの小屋があった。しかし、どこまで当時のものが保管されているのかはわからない。質素な小屋だが、DIY建築を見たあとでは、どれもが専門家がつくった建物に見えた※25。

[図10]今も残るBMC時代の絵の具の跡

[図10]今も残るBMC時代の絵の具の跡

[図11-1]現在のエデン湖校舎内廊下。ペンキの塗り替え程度で、BMCのころとさほど変わっていないと聞いた

[図11-1]現在のエデン湖校舎内廊下。ペンキの塗り替え程度で、BMCのころとさほど変わっていないと聞いた

[図11-2]学生の居室は狭い。当時のままの状態で残しているらしいが、調度は今のものだろう

[図11-2]学生の居室は狭い。当時のままの状態で残しているらしいが、調度は今のものだろう

[図12]石積みと扉は補修の跡があるが、ほぼ当時のまま。「CRAFTS」のプレートもそのまま残されたようだ

[図12]石積みと扉は補修の跡があるが、ほぼ当時のまま。「CRAFTS」のプレートもそのまま残されたようだ

[図13-1]ピロティとそこに残るフレスコ画の壁画。左「KNOWLEDGE」右「INSPIRATION」のタイトルプレートがある。現在、最低限の修復と保存のプロジェクトが進んでいる※26

[図13-1]ピロティとそこに残るフレスコ画の壁画。左「KNOWLEDGE」右「INSPIRATION」のタイトルプレートがある。現在、最低限の修復と保存のプロジェクトが進んでいる※26

[図13-2]ジーン・シャーロットによるフレスコ画の壁画「KNOWLEDGE」

[図13-2]ジーン・シャーロットによるフレスコ画の壁画「KNOWLEDGE」

[図13-3]ジーン・シャーロットによるフレスコ画の壁画「INSPIRATION」。落書きされているのがわかる

[図13-3]ジーン・シャーロットによるフレスコ画の壁画「INSPIRATION」。落書きされているのがわかる

[図14]BMCが使っていたらしきコテージ。たぶん教員寮だろう

[図14]BMCが使っていたらしきコテージ。たぶん教員寮だろう

[図15-1]グローブ時代からあるBMCの食堂棟。今でも食堂かどうかはわからない

[図15-1]グローブ時代からあるBMCの食堂棟。今でも食堂かどうかはわからない

[図15-2]当時のデッキの中のようす

[図15-2]当時のデッキの中のようす

[図16]ロックモントキャンプ事務所入口に飾られたアルバース「正方形賛歌」と1995年のBMC同窓会集合写真

[図16]ロックモントキャンプ事務所入口に飾られたアルバース「正方形賛歌」と1995年のBMC同窓会集合写真

ライスとアルバースのブルーリッジ時代は、ライスを中心とした教育に関する実験の時代と言っていい。必修はライスの古典学とアルバースのドローイングだけで、あとは自由に選択できるようになっていた。もちろん工芸・芸術以外の、物理や化学、心理学や哲学などの授業もあった。

ライスは対話と批評による「経験(experience)」を重視し、アルバースは素材と造形を扱いながらも形態の問題に留まらない「実験(experiment)」を柱とした。共通するのは、知識の暗記や自然の模写をよしとしなかったことだろう。しかし、二人の蜜月時代はあまり長くは続かなかった。

芸術体験をベースにリベラルアーツを学ぶフリースクールとしてBMCは順調に進んでいるとみられていたが、内部ではさまざまな問題が噴出していた。なかでも、早急に解決すべきはキャンパスの問題だった。ブルーリッジ協議会から賃貸された建物は、夏はクリスチャン・カンファレンスセンターの集会所として使われる。つまりサマーシーズンを迎える前に学校のなかを片付け、また秋に戻ることを繰り返していたのである。

解決策としては自分たちのキャンパスを持つしかない。そこで白羽の矢が立ったのがブルーリッジから数マイル離れたエデン湖畔の土地である。アッシュビルの開発者、エドウィン・W・グローブ※27によって1920年代初頭につくられた避暑のための別荘地だ。家族とごく親しい仲間だけが使っていた隠れ家的な場所だったらしい。

1937年6月、グローブ家は674エーカーの土地をBMCに売却する。購入価格は35,000ドルで、2,000ドルの頭金と年間7,000ドルの返済が条件だった。BMCは支援者に寄付を募ることにしたが、そのためには新しい校舎の建設計画が必要だった。

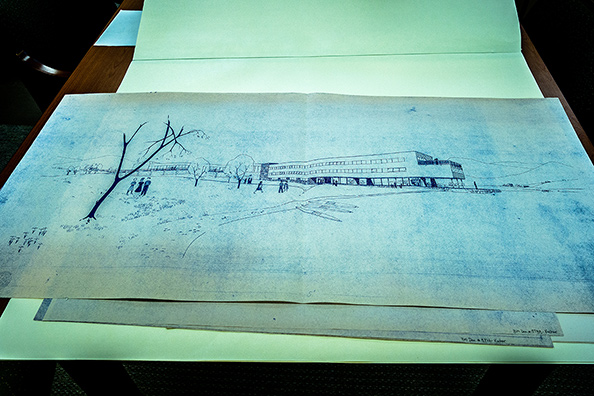

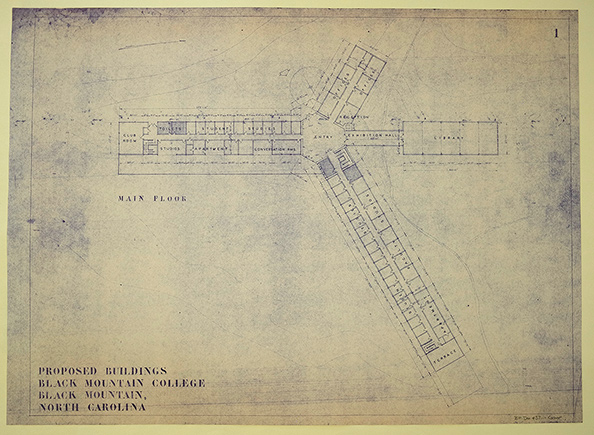

新校舎の設計は、初代バウハウスの学長でハーバード大学に赴任していたヴァルター・グロピウスと、同じくバウハウスの教員だったマルセル・ブロイヤー※28に依頼された。彼らが提示したプランは、バウハウス・デッサウ校をベースにしながらも、それをしのぐ規模の国際様式の建築群だった。

1940年1月にはMoMAで新校舎の発表をし、アルバースらによって大々的に宣伝されたが、やはり経済的負担が大きく、高額寄付者の援助を受けなければ実現できないことは明らかだった。そのためには大学然とした伝統的な教育モデルを取り入れる必要があった。しかし、設立時のメンバーがそれを承知しなかった。なんとなく逆に思えるが、ヨーロッパから亡命してきた芸術系教員たちは旧守的であることを受け入れており、一般科目を受け持っているアメリカ人教員たちの方が急進的な考え方をしていた。

すでにヨーロッパでは第二次世界大戦が始まっており、政情が不安定なこともあって、最終的にはグロピウス同意の下、ローレンス・コーチャー※29設計による学生と教員スタッフの現場労働によって建てることができるシンプルなプランにおちついた。これによって25,000ドル以上の節約ができ、なんとか教育共同体は保たれたのである。そしてその年の9月、5000ドルの資金を得て、校舎の建設が始まった。

この自主建設のプロジェクトにも、デューイの影を見ることができる。デューイがつくった自由学校では、子どもたちによる自主的な活動がいくつも起こっており、その会合の場所としてクラブハウス建設のアイデアが出てきた。彼らは建築にまつわるさまざまな調査と研究を行ない、その結果、自分たちの手で建てることを決め、それが可能なコロニアル様式の小屋を設計し、実際にクラブハウスをつくりあげた(もちろん、手に余る部分は教員や大人たちの協力があった)。

このことが、エデン湖キャンパスの自主建設案に直接繋がったとは思わないが、ヒントや勇気を与えたことは想像に難くない。

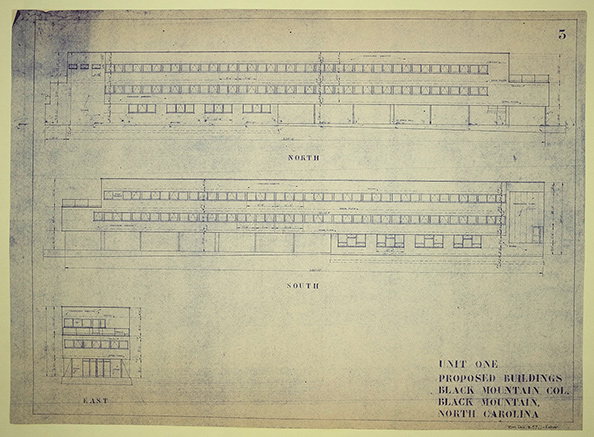

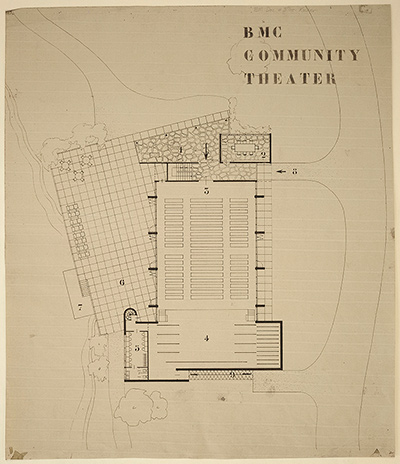

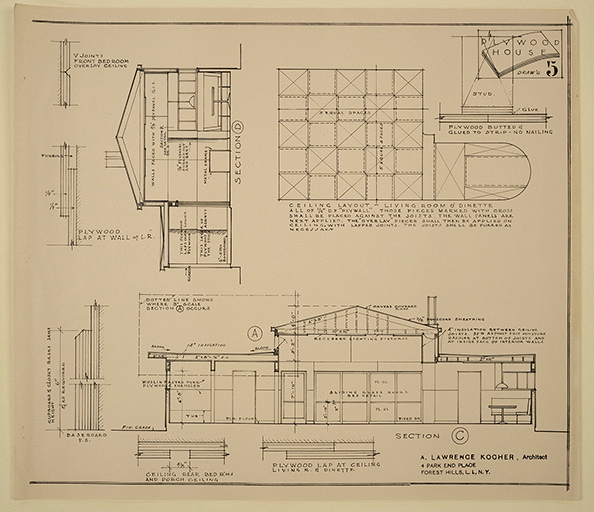

BMCキャンパス建造

エデン湖を訪ねた翌日、興奮冷めやらぬままNCアーカイヴズに出かけた。今回は2日間予約を取っている。早速、コーチャー設計のエデン湖キャンパスの資料をみせてもらう。実現した現存する校舎だけではなく、全体のスケッチはもちろんシアターやキッチンなどの詳細図面も残っていた。

[図17]コーチャーによるエデン湖キャンパスのパース図

[図17]コーチャーによるエデン湖キャンパスのパース図

[図18-1]4翼のメインビルディング平面図

[図18-1]4翼のメインビルディング平面図

[図18-2]実現した研究棟の立面図

[図18-2]実現した研究棟の立面図

[図18-3]建たなかったシアター

[図18-3]建たなかったシアター

[図18-4]プライウッドハウス。合板を組み合わせてつくる

[図18-4]プライウッドハウス。合板を組み合わせてつくる

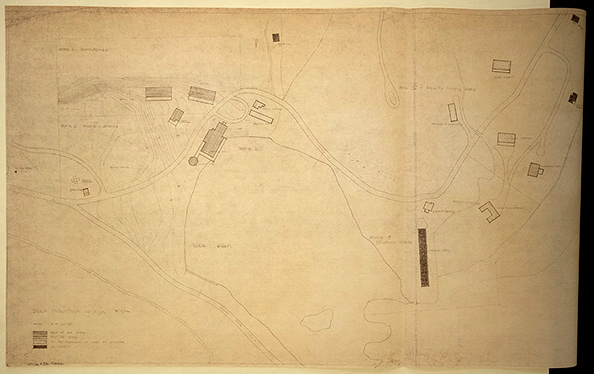

[図19]戦争が終わった1946年に描かれたエデン湖キャンパスマップ。これが最終形と考えていいだろう。中央右下の黒く塗られた細長い建物が研究棟。図14はその右上の教員寮エリアあたり。図15の食堂棟は中央左の湖に張り出している建物

[図19]戦争が終わった1946年に描かれたエデン湖キャンパスマップ。これが最終形と考えていいだろう。中央右下の黒く塗られた細長い建物が研究棟。図14はその右上の教員寮エリアあたり。図15の食堂棟は中央左の湖に張り出している建物

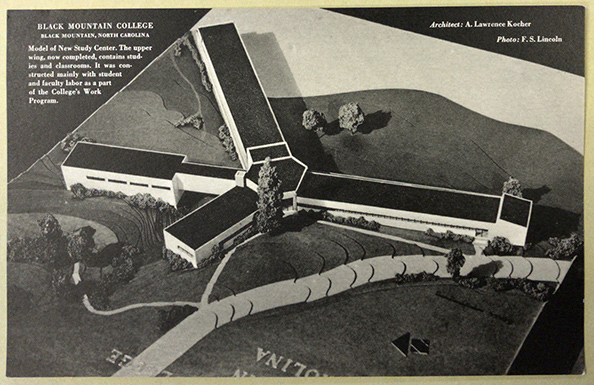

[図20]メインビルの模型。図版は自主建設宣伝のためのポストカード

[図20]メインビルの模型。図版は自主建設宣伝のためのポストカード

仕上がり図面をひととおり確認し、建設過程の資料に移る。大量の写真によって、基礎から仕上げまですべての工程が記録されている。指導も兼ねた専門家の協力があったにせよ、教員と学生の実践によってつくりあげたことは写真を見ても明らかだ。

[図21-1]基礎から上棟、仕上げまでの建設風景。地均し・排水溝工事

[図21-1]基礎から上棟、仕上げまでの建設風景。地均し・排水溝工事

[図21-2]基礎・支柱工事

[図21-2]基礎・支柱工事

[図21-3]コンクリート工事

[図21-3]コンクリート工事

[図21-4]石積み工事

[図21-4]石積み工事

[図21-5]フレーム工事

[図21-5]フレーム工事

[図21-6]仕上げ・内装工事

[図21-6]仕上げ・内装工事

[図21-7]完成した研究棟

[図21-7]完成した研究棟

この自主建設のプロジェクトは全国的に宣伝され、その結果、寄付も集まるようになった。現場監督の任を受け建築の教授として着任したコーチャーの給与も、最初の2年間はニューヨーク・カーネギー財団によって支払われ、3年目からは当時MoMA評議会のメンバーだったフィリップ・L・グッドウィン※30の寄付によって賄われた。

建設作業は非公式ながらカリキュラムに組み込まれ、午後の授業は夕方以降に振り替えられた。教員と学生は、午前の授業を終えるとトラックに乗ってブルーリッジからエデン湖に向かい、夕方まで現場仕事をし、夜はまた授業に戻った。

コーチャーは大小のコテージや、キッチンスタッフと黒人労働者用の小屋も設計している。それはブラックマウンテンの多くの山岳民が暮らしていた上水道や電気もない家に対する提案にもなっていた。コーチャーによるBMC設計思想の背景に、都市や工場にのみ貢献する建築家たちへのアンチテーゼを見ることができる。

写真を見ると、女性も等しく力仕事をしているのがわかる。民主的といえばそうなのだが、実は戦争にかり出されて男手が足りなくなっていたのだ。1941年12月、第二次大戦は太平洋域にひろがり、いわゆる太平洋戦争が始まる。翌年にはアメリカの参戦も本格的になり、男子学生は徴兵され、ヨーロッパからの亡命者と高齢の教授、そして女子学生だけが残った。

1941年秋、4棟で計画されたメインのビルのうち、1棟だけが学生たちの手によって完成した。それがここで「エデン湖校舎」と呼んでいる「研究棟(Studies Building)」である。第二次大戦後には残り3棟の建設も検討されたが、設計者であり監督担当のコーチャーが大学に戻ることができず、プロジェクトが再開されることはなかった。建設中止は資金難だったためといわれているが、戦争がなければ計画通り完成していたかもしれない。

ダウンタウンのブックストア

NCアーカイヴズの閲覧時間は16時まで。16時半には全部片付けて仕事が終わる。なので我われは、15時半ぐらいから片付けを始めなければならない。16時前に退室して、夕食まで少し時間があるので、もう一度ブラックマウンテンのダウンタウンに行くことにした。もうひとつの本屋が気になっていたことと、タイ料理屋があったからである。エデン湖からさほど時間はかからない。ということは、BMCの人たちもきっとここで食事や買い物をして時間を過ごしたのだ。

[図22]BMダウンタウン

[図22]BMダウンタウン

[図23]BMダウンタウンの書店。その名も「Black Mountain Books」

[図23]BMダウンタウンの書店。その名も「Black Mountain Books」

着いてまず本屋に入った。棚を見る。特徴があるのかもしれないがよくわからない。奥まで進む。ガラス戸がついたクラシックな棚があった。覗いてみるとBMC関連の古書が並んでいる。最初に厚手のハードカバー『Black Mountain College: Sprouted Seeds』※31という本が目についた。BMCにかかわった主要人物へのインタビューなどをアンソロジーとしてまとめた本だ。これは貴重な資料本なので買っておくとして、同じ棚に『Black Mountain Review』※32

の1号と6号があった。1号は創刊号なので手に入るときに躊躇してはいけない。問題は6号である。終刊号は7号でギンズバーグやケルアックといったビートニクの詩人たちが寄稿している。そういった意味では6号は微妙だが、そうそう出会えるものではない。

全部買うと結構な値段になるので、価格交渉をすることにした。まずは「3冊ほしいけどいくらになる?」と聞く。店主は初老のいかにも本屋の親父である。ちらっとこちらを見て電卓をはじく。ラベルの価格とさほど変わらない。

「XXXドルにならないかな?」思い切って低めの値段を提示してみる。

「どこから来たんだ?」と親父は言う。

「日本から」

「本のバイヤーじゃないだろうな」

どうも金額がいいところをついたらしい。

「ちがう、ちがう。BMCのリサーチに来たんだよ」

じっとこちらを見て、「OK。その値段でいいよ」と言ってくれた。

売ると決まってからは機嫌がよかった。大切な本だから痛まないようにと言って、一冊ずつクラフト紙に包んでくれる。待っていたレジの前には反トランプ本が平積みしてあった。

アッシュビルもそうだがブラックマウンテンはリベラルな土地柄である。だからBMCをつくることができたのかもしれない。小さなダウンタウンに本屋が2軒あるのも、そういったことと無関係ではないだろう。

ここで、ぼくの思い違いを正しておかなければならない。アッシュビルはノースキャロライナ州のバンコム郡にあり、ブラックマウンテンは“バンコム郡アッシュビル市ブラックマウンテン町”のようなものだとばかり思っていた。しかしそうではなかった。アッシュビルは東西南北に別れ、ブラックマウンテンは東アッシュビルのさらに東に位置している。規模はまったく違うが、隣町というわけだ。しかし同じ文化圏であることは間違いない。ちなみに、ブルーリッジは行政区分をまたぐ山麓エリアの呼称である

本屋を出て、数軒先にあるアートセンター「Black Mountain Center for the Arts」に入る。小さなギャラリーとオフィスがあり、ワークショップルームが併設されている。その日はバンジョーの教室が開催されていて、ギャラリーでは常設なのか偶然なのか、BMCの歴史が展示されていた。フラードームが展示パネルのフレームに転用されているなど、町の遺産として大切していることがよくわかる丁寧な展示だった。閉館間際に入ったので駆け足で観て、タイ料理を食べて、ホテルに戻った。

ライスの退任

ライスはそのカリスマ性で人を惹きつけながらも、うまく折り合いをつけることができないタイプらしく、BMCでもトラブルは絶えなかった。きっかけのひとつは1936年から取材が始まった雑誌記事である。

その記事では、ロリンズ大学を解任されてからBMC設立までの経緯が描かれ、ライスの存在がクローズアップされていた。それによってライスのやり方に不満を覚えていた教員たちとの対立が表面化し、学生の間にもそれは伝搬していった。大きく振れた振り子は、反対側にも大きく振れるものだ。ライスのカリスマ性が裏目に出始めたのだ。民主化された学校をつくるために、中央集権的リーダーシップを発揮するという矛盾も起きていた。

トラブルが噴出したとはいえ、ライスはBMCに必要な人物だった。だれも本気で彼を追放しようとは考えていなかった。しかし、結局ライスは、学生との恋愛が表沙汰になって学校を去ることになる。ピューリタニズムが根強いアメリカで、BMCも例外ではない。道徳的な問題が追及され、寄付への影響も心配された。すでにライスの家庭は崩壊しており、アルバースとの亀裂も決定的なものとなっていた。

1938年3月、ライスは5月まで休暇を与えられ、自由にその期間を伸ばすことができた。学校に戻ることもあったが、もうかつての自信にあふれた彼ではなかった。1939年秋学期から1940年の春学期にかけてが彼の最後の年度となる。そのタイミングで学校を去るべきという合意が教員の間でできていた。このころにはアルバースとの仲は修復されていたというが、もうどうすることもできなかったのだろう。ライスは1940年夏に正式に辞任し、エデン湖校舎の完成を見ることなくBMCを去った。

その後ライスは、再び教職に就くこともなく作家として生きた。自身の回想録のほか、短編集『Local Color』※33などを残している。

伝説の夏期講座のはじまり

さて、前述したとおりブルーリッジキャンパスは夏に使うことができず、その間を夏期休暇にあてるカリキュラムが組まれていた。エデン湖に移った1941年から1943年にかけて、その休暇を利用してキャンパスの整備・建設のためのサマーワークキャンプが開催された。

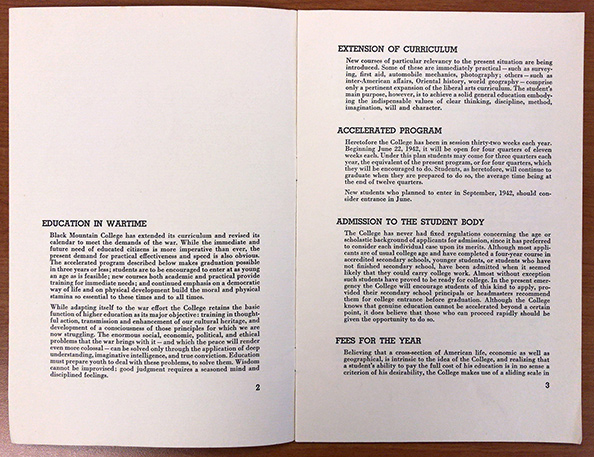

1942年夏のパンフレットがあるので見てみよう。この年にはサマースクールとワークキャンプがあり、スクールが“6月22日〜7月25日”と“7月27日〜9月5日”の2クール、キャンプは7月8日に始まって9月5日まで3ヶ月間みっちりある。テーマは「Education in Wartime(戦時中の学び)」である。

[図24-1]“Black Mountain College, Supplement to 1941–42 catalog” 表紙

[図24-1]“Black Mountain College, Supplement to 1941–42 catalog” 表紙

[図24-2]“Black Mountain College, Supplement to 1941–42 catalog” 中ページ

[図24-2]“Black Mountain College, Supplement to 1941–42 catalog” 中ページ

スクールの講義は、建築、美術、音楽、英米文学、外国語、社会研究、生物学、心理学と哲学。ワークキャンプは、体験型と銘打った建設作業や農作業などのエデン湖キャンパス整備だった。高校生と大学生を対象にセカンダリースクールとして任意の3週間単位で募集し、フルに参加する学生にはコーチャーの建築指導を受けることができるという特典がついた。

そしてそれらは、戦争協力の一部(part of the war effort)だと書かれている。民主主義のための教育を目指した進歩主義者も、戦火と政治的圧力から逃れて亡命してきたヨーロッパ人も、素直に加担してしまうのが戦争というものの怖さなのだろう。

このサマーワークキャンプは、1944年以降、美術や音楽に特化した夏期講座(Summar Institute)に姿を変える。多くの特別講師が招聘され、カニンガムのダンスカンパニー、ケージのイベント、フラーのジオデシックドーム建設など、現代まで語り継がれるさまざまな伝説を生むことになるのである。