2018年の夏、アッシュビル滞在中は毎日雨だった。「雨が続くね」とアーカイヴセンターの司書に話しかけたら、「夏は毎年よ。それを理由に夫は9月までペンキの塗りかえをしないの」彼女はたしかにそう言った。

なのにBMCのサマーインスティテュート(以下、夏期講座)が続いたのはどうしてだろう。雨期なら避けるはずだが、夏期講座の写真を見ても雨の気配はない。

不思議に思って調べてみた。2018年の7月と8月をみると、晴天は少なく曇りがちで、にわか雨も数えれば二日に一度程度の降雨。一日中降っている日は1ヶ月通して7〜8日ほどだった。東京の梅雨と比べてすこし少ないぐらいだろうか。毎日が曇天でいつ雨が降ってもおかしくないような天候だったが、実際に降っている時間は短かったのかもしれない。

気温は15度を下ることはなく、30度を超えることもない。湿度は50%程度で過ごしやすい。そういえば、エデン湖キャンパスはもともと避暑地として使われていた別荘だった。それに今はサマーキャンプ地だ。好天が続く秋に比べれば、夏は雨が多いということか。

1944年の夏期講座

ライスがBMCを去った1940年、学長は演劇を専門とするウィリアム・ロバート・ウンシュ※1が引き継ぎ、美術関連の指導は引き続きアルバースが担当した。ウンシュはロリンズ大学からライスと行動を共にしたひとりであり、地元であるノースキャロライナ大学の出身だった。ライスの“解毒剤”とする評価もあるが、彼は学生の話をよく聞き、明瞭で深い洞察力を持つ、民主的かつ進歩的な人物だった。

ウンシュは、自分がどうして学長に選ばれたのか疑問に思っていた。たぶんそれは、謙遜ではないだろう。彼にはライスのような独善的なところが全くなく、逆にリーダーシップを執らないところが評価されていた。

[図1]ブルーリッジキャンパスにて教員たちの写真。中央がロバート・ウンシュ

[図1]ブルーリッジキャンパスにて教員たちの写真。中央がロバート・ウンシュ

前回にも書いたとおり、夏期講座(summer camp)は1941年から開かれている。時期を考えれば、開講にはウンシュの判断があったと思われる(あるいは、そういうことに反対しない人物としてウンシュが選ばれたのかもしれない)。

最初は農場や建築の実習を主体としたボランティア労働との単位交換制度といってもよく、エデン湖への移転が完了した44年から、夏期美術講座(Summer Art Institute)や夏期音楽講座(Summer Music Institute)が開講されるようになった。この夏期講座が、多くの人がイメージしている「ブラックマウンテンカレッジ」なのだと思う。

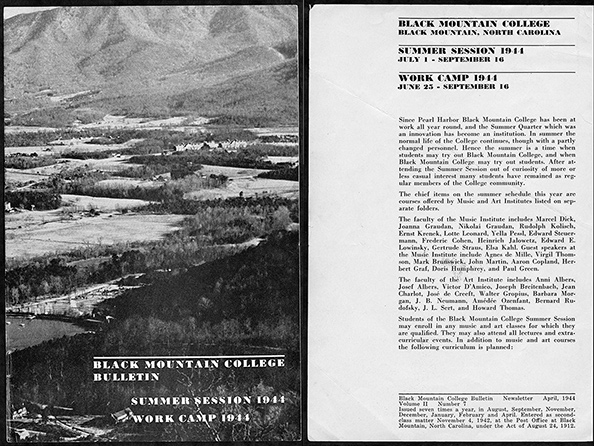

まずは、44年夏期講座のパンフレットから見ていこう。これまで同様、農場体験や建築実習を対象としたサマーキャンプも開かれているが、この年から、サマーセッションとして音楽と美術の講座をスタートさせている。下記は担当した教員である(パンフレットどおりの表記)。

音楽講座:Marcel Dick, Joanna Graudan, Nikolai Graudan, Rudolph Kolisch, Ernst Krenek, Lotte Leonard, Yella Pessl, Edward Steuermann, Frederic Cohen, Heinrich Jalowetz, Edward E. Lowinsky, Gertrude Straus, Elsa Kahl.

ゲストとして:Agnes de Mille, Virgil Thomson, Mark Brunswick, John Martin, Aaron Copland, Herbert Graf, Doris Humphrey, Paul Green.

美術講座:Anni Albers, Josef Albers, Victor D’Amico, Joseph Breitenbach, Jean Charlot, Jose de Creeft, Walter Gropius, Barbara Morgan, J. B. Neumann, Amedee Ozenfant, Bernard Rudofsky, J. L. Sert, Howard Thomas.

音楽講座では、ウィーン交響楽団で活躍したユダヤ人のマルセル・ディック、ユダヤ系オーストリア人で左利きのヴァイオリニストとして知られたルドルフ・コーリッシュ。ゲスト講師として、ニューヨーク出身でやはりユダヤ系のアグネス・デミルらの名前が見られる。ジョン・ケージやマース・カニンガムが参加するのは、まだ先のことである。

芸術講座は、アニとジョセフ・アルバースを筆頭に、MoMAエデュケーション部門の創設ディレクターだったビクター・ダミコ、バウハウス初代学長のヴァルター・グロピウスらの名前が並ぶ。シュルレアリストの写真家ジョゼフ・ブライテンバッハは、ミュンヘン出身のユダヤ系ドイツ人。校舎ピロティに壁画を残したジーン・シャーロットはフランス、パリの出身。やはり移民(亡命者と言った方がいいか)が多くを占める。個人的には70年代はじめに読んだ『みっともない人体』のバーナード・ルドフスキー※2の名前をみつけて少し興奮した。

[図2]1944年夏期講座パンフレット。表紙(左)、中ページ(右)

[図2]1944年夏期講座パンフレット。表紙(左)、中ページ(右)

BMCがヨーロッパからの亡命芸術家の受け皿のひとつであったことは厳然たる事実だが、さまざまなエッセイに「ユダヤ的」と書かれているのは、実際どう言うことを指しているのか、東洋人のぼくにはよくわからない。しかし、こうして名前を並べてみるとユダヤ系の教員がいかに多かったかはわかる。それは移民国家アメリカにおいても特殊なことだったのだろうということぐらいは想像がつく。そして、そのユダヤ的なるものがBMC内部になにか軋轢のようなものを生んでいたらしいことは、残された文章のいくつかから読み取ることができる。しかしそれでもなお、他者を受け入れようと繰り返す葛藤がBMCの魅力になっていることは間違いない。

話を戻そう。音楽、芸術、両講座ともリベラルアーツ科目も履修できるようになっており、そちらは常勤の教員が担当した。ちなみに学長のウンシュは、「演劇(Drama)」と「作文法(Composition and introductory writing)」の授業を受け持っている。演劇はのちの夏期講座で重要な役割を果たすことになる。

パンフレットには、授業料についても書かれている。サマーセッションの受講料は、滞在と授業料を含めて400ドル。しかし受講生の経済状況によって、最低150ドルまでは考慮される。キャンプは定員20人で週14ドル。部屋、食事、および設備使用の費用が含まれている。参加期間は1ヶ月以上であれば自由だったようだ。安いのか高いのかよくわからないが、経済的に余裕のある(そして進歩的な考えを持つ)者しか、こういう学校には関心をもたないだろう。しかも戦争の真っ最中なのだ。ほとんどが北東部かニューヨークからの学生だったという。パンフレットから引用する。

夏期講座では学生がブラックマウンテンカレッジを試すことができ、そしてブラックマウンテンカレッジも学生を試すことができます。カジュアルな好奇心からサマーセッションに参加したのち、多くの学生はカレッジコミュニティの正規メンバーとして残っています。……ワークキャンプに志願できるのは、高校2年生以上、または大学生です。キャンプ参加者は地域社会の一員として責任を負い、地域社会の生活に貢献する能力が必要とされます。……参加者は1日5時間労働、一部の人は、部屋と食事の費用を稼ぐために8時間まで働くことができます。これらの時間は単位互換にも使うことができます。

“Black Mountain College Bulletin”, 1944

キャンプでの労働は、5時間を学習として行ない、プラス3時間働けば報酬があったようだ。寝食の足しにと書かれているが、前述のとおり、生活に苦労している学生は少なかったはずである。

BMCのカリキュラム

通常のカリキュラムについても書いておこう。毎年発行される学校案内には、理念やコース内容、教員紹介、募集要項について書かれている。ごく一般的な学校案内といっていいだろう。違いがあるとすればその内容だ。

[図3]BMC学校案内。右が1936–37年版(ほかは不明)

[図3]BMC学校案内。右が1936–37年版(ほかは不明)

各授業は教員の専門によって提案されるので、芸術、哲学、社会学から生物学、化学、物理学まで、バラエティはあるが体系化されているわけではない。本来はリベラルアーツ全域をカバーしたかったのだろう。しかし、学校の規模から考えてそれは難しい。そのため、教員と学生が相談しながら、それぞれが複合的なコースを組むようにしていた。

最初の2〜3週間で授業を見学し、その後、履修コースを決める。全てが少人数のクラスなので教員との相性が一番の問題となるが、上級生によるいわゆるメンター制度のようなものがあり、彼/彼女らのアドバイスが一番有効だったという。選択後のドロップアウトも自由だったようだ。

新入生は、まず入門コース(introductory courses)を取ることが推奨された。入門コースにはアルバースのドローイングやライスの古典学などがあったが、受講しない学生もいたようだ。必修と書かれた資料もあるが、履修しなくても問題なかったのだろう。

教室は決まっておらず、ロビーや食堂、屋外などいろいろなところで開講されていた(もちろん教室はあった)。当時にしては珍しく、スーツにネクタイのようなスタイルの教員はほとんどいない。学生の服装も自由だった。学生も教員もファーストネーム、あるいはニックネームで呼び合っていた。

BMCの教育構造の特色は構造がないことだ。全てがプロセスだったのだ。

[図4-1]アルバースのドローイングクラス

[図4-1]アルバースのドローイングクラス

[図4-2]エリック・ベントレーの歴史クラス

[図4-2]エリック・ベントレーの歴史クラス

[図4-3]化学実験室で実験する学生

[図4-3]化学実験室で実験する学生

このように書けば、何もかも自由なようだが、決まった制度はあった。一般的な学習課程として、新入生はジュニアクラス(the Junior Division)からはじめ、広汎にリベラルアーツ科目を学び2年間基礎教養を積んだあと、シニアクラス(the Senior Division)に入るための試験を受ける。シニアクラスは専門課程で、個々人でテーマを決め、卒業に向けて研究する。

進級・卒業に関する単位取得の規定や要件はなく、認定は教員の総合的な判断によるものだった。ただし、他大学との単位互換のための単位規定はあった。成績もつけられていたようだが、それを学生たちに伝えることはしなかった。

出席名簿などの資料から、多くの学生は卒業前に退学したことがわかっている。入学したおおよそ1200人の学生のうち、卒業した者はわずか60人程度だったという※3。

在学した人たちの手記を読んでいると、いわゆる“卒業”にはあまり関心がなかったようだ。卒業したところで何らかの学位が取得できるわけでもないのだから、当然と言えば当然だ。やはり、学校というよりコミュニティという意識が強かったことが感じられる。

アルバースの講義ノート

最初にNCアーカイヴズを訪れたとき、突然紹介してもらったものだから何があるのかもわからず、とりあえずアルバースの資料を出してもらった。

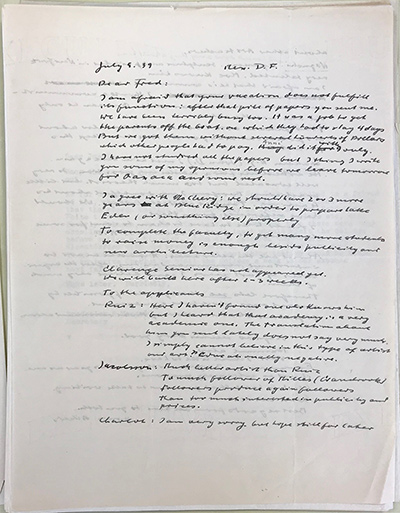

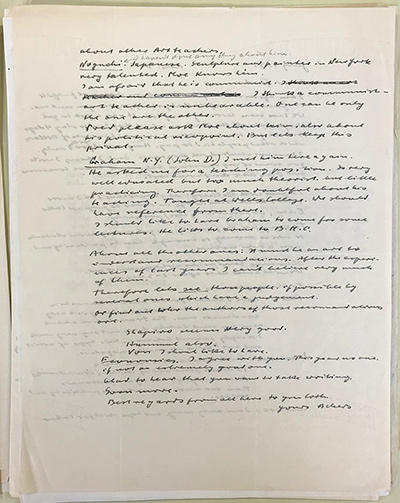

そのなかで、ぼくが興味を持ったのは、アルバースを招聘するときの書類やアルバースが書いた寄付を求めるための手紙である。前者は第1回で少し触れたが、後者はスキャンしたきりになっている。まぁ、お金を無心しているだけで面白い話ではない。アルバースは英語が全くできずに赴任してきたはずだが、すぐに英語で手紙を書いている。多少英語ができたアニが代筆したか、秘書がついていたかのどちらかだろう。

[図5]アルバース自筆の手紙(1939年7月)

[図5]アルバース自筆の手紙(1939年7月)

資料のなかにはたくさんの写真があって、授業風景からアルバースが熱心な教育者であったことが伺える。しかし、制作しているところの写真は不思議なほどない。この時期アルバースは、ブラックマウンテン時代を象徴する落ち葉のコラージュや、リトグラフによる線の抽象構成などを精力的につくっており、1936年から41年の5年間にギャラリーや美術館で21回以上もの個展を開いている※4。

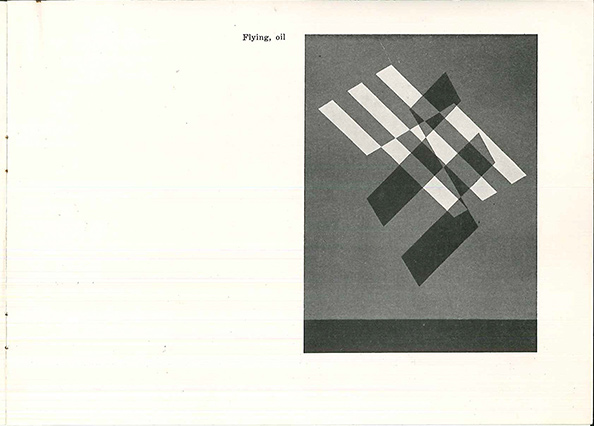

[図6]ジョセフ・アルバース個展のカタログ。表紙と中ページ。1938年12月、Artist’s Gallery, NY.

[図6]ジョセフ・アルバース個展のカタログ。表紙と中ページ。1938年12月、Artist’s Gallery, NY.

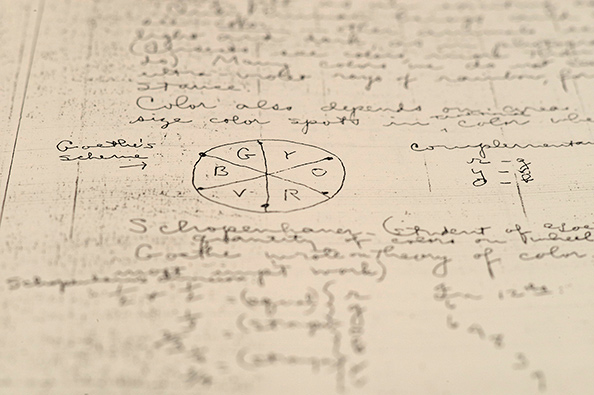

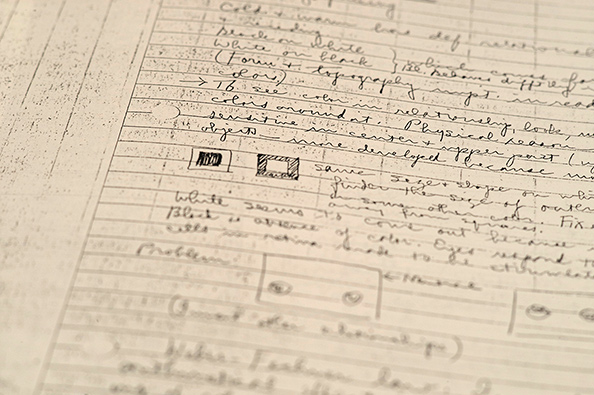

制作風景を撮られることを嫌っていたのかも知れないな、などと思いながら資料を繰っていると、いくつかのノートが目についた。どうも学生がとったアルバースの授業のノートのようだ。かなりベーシックな色彩と造形の講義で、バウハウスの基礎過程もこのようなものだったかと思わせる。

お願いして、一番丁寧にとっていたビート・グロピウスという学生(1943年から46年まで在籍)のものをスキャンしてもらった。タイトルに「色彩とデザイン(Color and Design)」とあるが、カリキュラム上は「色彩」と「デザイン概論」の二つの授業に分かれており、夏期講座期間、それぞれ週1回午前中に開講されていた。

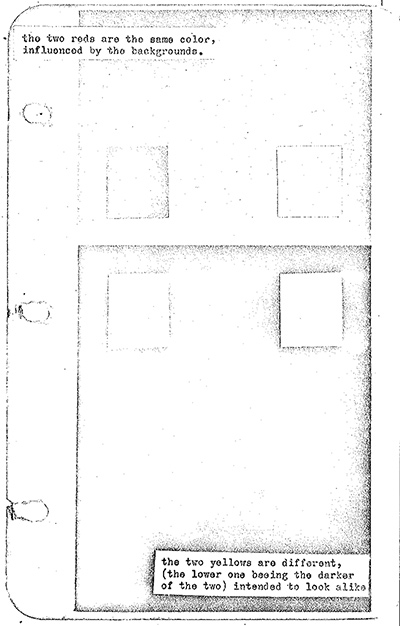

ノートは全部で137ページ、1ページ目からいきなり「色の相互作用」についての洗礼を受けている。アルバースの色彩理論として名高い『インタラクション・オブ・カラー※5』の祖型だ。

熱いお茶を紙コップと金属のコップで飲むときの身体感覚の違いを例に、物理学者と心理学者と色彩学者、それぞれの色のとらえ方の違いを説明する。たとえば「白」であれば、物理学者はすべての色の総和であるとし、心理学者は色のひとつであると考え、色彩学者は単なる色と捉えると解説している。そして、背景色によって同じ赤でも違う赤に見え、違う黄色でも同じ黄色に見えるという色の相互作用をカラーチップで体感させる(ノートはモノクロコピーなのでカラーチップの実際を見ることはできないのだが)。

そういう話を終えて、ゲーテの色相環、マンセルやオズワルドの色立体を講義し、補色対比や明暗対比などの色の関係の話に進む。このあたりは、バウハウスの師であったヨハネス・イッテンから継承したものだろう。

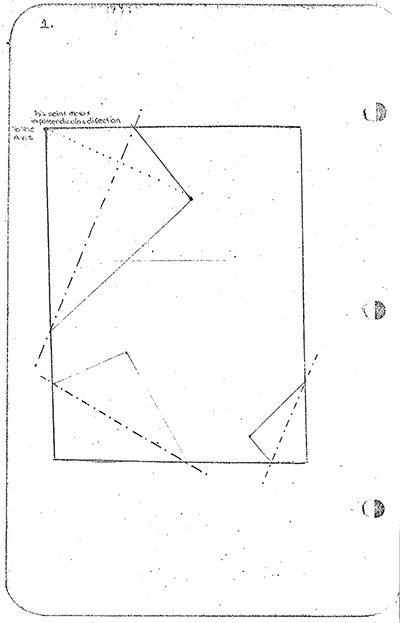

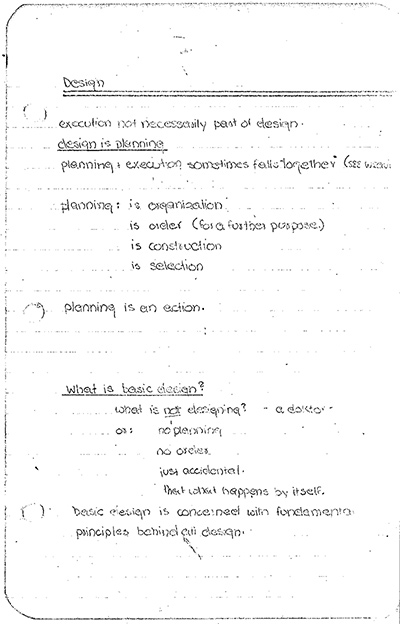

次にデザインの話に移る。ページの冒頭に Design is planning とあり、そこに下線が引いてある。そして、プラニングとは組織化(organization)であり、順序立て(order)であり、構築(constraction)であり、選択(selection)であるといった言葉が並び、すなわち、行為(action)のことだと結ばれている。つまり、デザインとは行為=アクションのことだとアルバースは定義していたのだ。このあたり、実際の講義を聴いてみたかった気もする。

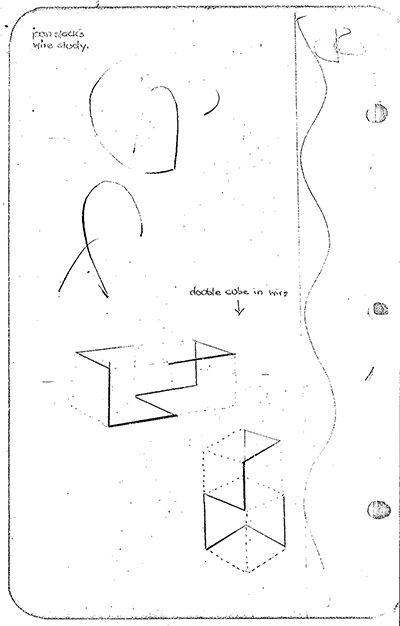

そして、話は幾何学的造形へと展開する。1枚の紙を折ることで生まれる造形から3次元の空間が立ち上がることをメモしたノートは、当時のアルバースの抽象造形への興味を追体験しているようで面白い。

[図7-1]ジョセフィン・レヴィンの授業ノート(1946年夏期講座)

[図7-1]ジョセフィン・レヴィンの授業ノート(1946年夏期講座)

[図7-2]ビート・グロピウスのノート

[図7-2]ビート・グロピウスのノート

幾何学的造形理論は、バウハウスから引き継いだものでもあるが、この時期、アルバース夫妻はメキシコに良く出かけており※6、二人はそこで見た遺跡や幾何学的建造物にインスパイアされて新たな造形を生みだしている。アニは織物の構造を用いて幾何学的反復を再現し、アルバースはリトグラフで線の重なりから空間が立ち上がることを示した。二人の作品は同調しているようにも見え、互いに深く影響を与え合っていたことは誰の目にも明らかだ。

このノートからアルバースのデザイン理論の基本的な考え方を読み取ることができ、その色彩と造形の究極のかたちがのちの「正方形賛歌(Homage to the Square)※7」のシリーズであることがわかる。ちなみに「正方形賛歌」は、平面構成ではなく、立体物(四角錐)を真俯瞰から見たところの図だとされている。アルバースはその空間性を指して「作品が地上を離れて,天上へ昇ろうとする動き」だと説明しているが、その原型はメキシコのピラミッドにあるのだろう。

ノートは、タイポグラフィとコンポジションに触れたところで終わっている。

この授業は、最初、1944年の夏期講座で行なわれ、その後「色彩とデザイン」コースとして毎年開講されるようになった。アルバース退任後も学生だったピート・ジェンナージャーン※8が授業を引き継いだ。

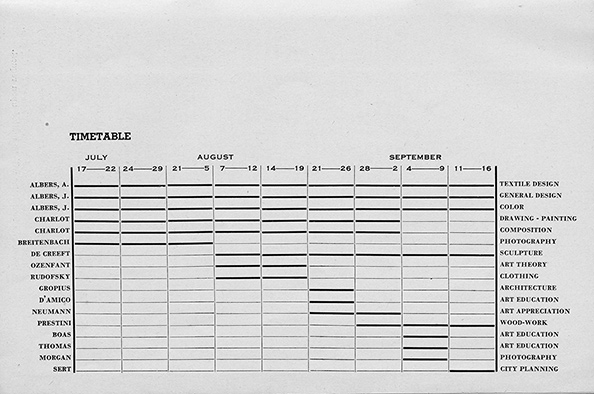

[図8-1]1944年夏期美術講座のタイムテーブル。グロピウスやダミコは1週間しかいなかったことがわかる

[図8-1]1944年夏期美術講座のタイムテーブル。グロピウスやダミコは1週間しかいなかったことがわかる

[図8-2]夏期講座での色彩の授業(1944年)

[図8-2]夏期講座での色彩の授業(1944年)

このノートから、アルバースが中心となった40年代中期BMCの雰囲気を感じ取ることができる。ライスが構想したデューイの実用主義に基づく進歩的自由学校の美術教育に比べてアカデミックな香りが強く、体験するだけではない“創作としての芸術”を重んじた。その厳格さが学生からの信頼に繋がり、学外にも多くの信奉者を生んだ。

アルバース夫妻が長期休暇を取る1946〜47年ごろまでこの傾向が続き、48年の夏期講座にバックミンスター・フラーが加わったあたりから、風向きが変わってくる。秋にはロバート・ラウシェンバーグが入学し、チャールズ・オルソンが着任。はじめてジョン・ケージとマース・カニンガムの講演が行なわれたのも、同じ秋であった。

ウンシュの事件

前回も書いたが、BMCがアフリカ系米人※9を受け入れたのは1944年の夏期講座からである。アルマ・ストーン・ウィリアムズ※10という音楽を専門とする女性だった。開校から10年の時間を費やしたが、ほかの南部の学校と比較するとかなり早い措置だった。

1944年初頭、ライスと行動を共にしてきた初期からの教員たちは、教員会議の重要な議題として人種統合の問題を押し出していた。一部の教員が反対を表明する一方で、ジョセフ・アルバースら亡命芸術家たちは統合そのものには反対ではなく、むしろそのタイミングに反対していた。多くの教員や学生は、大学が地域社会との軋轢を生むような行動をとることについて懐疑的な考えを持っていた。学内だけではなく学外からもアフリカ系米人学生の入学許可を控えるようにという意見があったが、学長のウンシュは公平な立場をとることを試みた。

[図9]教員会議の様子。左から、ロバート・ウンシュ、ジョセフ・アルバース、ハインリッヒ・ジャロウィッツ、テオドール・ドライアー、アーウィン・ストラウス、不明(学生代表?)、ローレンス・コーチャー

[図9]教員会議の様子。左から、ロバート・ウンシュ、ジョセフ・アルバース、ハインリッヒ・ジャロウィッツ、テオドール・ドライアー、アーウィン・ストラウス、不明(学生代表?)、ローレンス・コーチャー

ウンシュはこの問題に対し、彼の黒人仲間や友人たちに意見を求めることにした。彼は、ロリンズ大学時代からの友人であるゾラ・ニール・ハーストン※11に手紙を書いた。ハーストンはアフリカ系米人の作家で、文化人類学者でもある。ウンシュはその手紙で、BMCが南部の論理から脱却するのに今が適切な時期かどうかを尋ね、「私は臆病になりたくない。同時に、無謀なこともしたくない」と綴っている※12。

「(黒人学生の受け入れは)大いに注目を集めることになるだろうけど、それは必ずしも私たちに良い結果をもたらすとは限らない」。ハーストンからの返事は警告とも取れる内容だったが、教員会議は夏期講座に黒人学生を招待することで決着がついた。ただし、身分は学生ではなく研究員としてだった。候補に挙がっていたアルマは、すでに充分に高い教育を受けており、奨学金の取得も決め手になった。妥協案とはいえ大きな一歩だった。

人当たりの良いウンシュだったからこそ、この采配ができたのだろう。かなりのリスクを伴う決断だったはずである。このことによって1名の学生と会計係が学校を去ったが、社会的なトラブルを回避し、BMCにおける人種統合への道を拓いた※13。

ウンシュは人種問題に対して分別と配慮をもって対峙し、この難問を解決した。それは、彼自身もマイノリティだったからできたことなのかもしれない。彼は同性愛者だった。

ウンシュが同性愛者だということは、BMCのなかではよく知られていることだったという。ウンシュだけではない、BMCは性的少数者を暗黙のうちに受け入れており、誰もそれに対して意見をいうようなことはなかった。

開学以来男女共学であり、ヨーロッパからの芸術亡命者を積極的に受け入れ、黒人問題は開学10年を経てようやく解決し、同性愛者は暗黙の了解のうちに、だれもがBMCというユートピアに守られているはずだった。しかし、事件は起こった。

個人の車を持つ者が少ないBMCのコミュニティのなかで、ウンシュの愛車、小型のロードスターはそれなりに目立っていたようだ。ウンシュは州の演劇協会や友人のいるアッシュビルのダウンタウンに、ロードスターに乗って出かけて行くのが常だった。

1945年の6月半ば、彼はいつものようにロードスターを走らせてアッシュビルに向かった。そして友人の海兵隊員と一緒に車を止めていたところ、警官に捕まった。突然のできごとだった。罪状は「自然に対する罪(crimes against nature)」、ようは海兵隊員との同性愛による淫行を疑われたのだ。

アッシュビルの警察がウンシュを同性愛者としてマークしていたという記述もあるが、そこで何があったのかはよくわかっていない。いずれにせよ彼は逮捕された。その後起訴状は不法侵入に変更され、ウンシュは猶予付で釈放となった※14。

アメリカ南部は今でも同性愛に厳しい地区だ。2017年の資料にも“自治体における差別禁止法の通過・施行を阻止する法を有する州”としてノースキャロライナが挙がっており、性的指向およびジェンダー・アイデンティティに基づく雇用上の差別を禁じていない28の州に含まれる※15。宗教上の理由もあるのだろうが、1940年代当時の弾圧は想像に難くない。

ウンシュは、釈放されはしたが、ブラックマウンテン地域や一部教員からの怒りを避けることはできなかった。彼は大学に戻り、朝早く、前日まで歓迎されていた場所から、ハグも別れの言葉もなしに、誰と会うこともなく、小さなロードスターに乗って去って行った。学生たちもウンシュに対する処遇に抗議することはなかった。

それは、教員や学生の心の傷となっていつまでも残った。後年、なぜ別れに立ち会えなかったのか、なぜ彼に留まるように言えなかったのか、という後悔の念を、多くの人が文章に残している。

ウンシュは故郷のルイジアナに戻り、再びロードスターでカリフォルニアに向かい、そこで消息を絶った。そして、カリフォルニアで郵便配達員として働いているという噂だけが、ブラックマウンテンに残った。

実験のはじまり

1945年のBMC夏期講座には、ローゼンウォルド基金※16からの支援もあって、すでに高名だったアフリカ系米人歌手、ローランド・ヘイズとキャロル・ブライスの二人を教員として迎えることができた。今も語り継がれている夏期講座でのヘイズのコンサートは、多くの人に感銘を与え、人種的偏見からの解放の一助となった。そしてそれは、夏期講座を音楽や美術の実験の場とするはじまりでもあった。

[図10]ローランド・ヘイズ(右)とその家族。3週間BMCに滞在した

[図10]ローランド・ヘイズ(右)とその家族。3週間BMCに滞在した

その場にもうウンシュはいなかったが、これは彼がいなければ実現しなかったことだ。ウンシュ事件の内実は、どの資料も明らかにはしていない。暗黙のうちに認め合った自由も、大きな力の前には無力だったことを誰もが恥じた。

そしてその後も、制作とプライベート、両方のパートナーだったマース・カニンガムとジョン・ケージの活躍にみられるように、同性愛は特別視されることなく、BMCのなかにこれまでと変わらず自然に溶け込んでいた。

次回以降は、そのカニンガム、ケージ、ロバート・ラウシェンバーグや夏期講座のディレクターとなるバックミンスター・フラー、そして残されたアルバースやもう一人の重要人物テオドール・ドライアー※17について書いてみたい。