彼女は携えてきた一巻の詩集を見せる。そしてその大きな楡の木陰に腰をおろし、すらりと伸びた脚を惜しげもなく投げ出して、詩集を読み始める。こうして詩を読んでいると、とても楽しいの、彼女はいう。特に私の好きな詩に出会った時なんかまるで時間がとまっちゃって、私が世界で一杯になってはちきれそうになるわ。谷川俊太郎「世界へ!」

意味を超えた世界

子どもの頃から、詩を読むのが大好きだった。学校の図書室の片隅に並んだ数々の詩集を、わたしはひとつ残らず、貪るかのように読み耽っていた。ことばを通じて、ことばではないものがわたしを満たしてくれるような経験。詩に触れるよろこびは、多感な時期を過ごしつつあった自分にとって、どこか官能的でひそやかなものにさえ感じられた。

しかし、高校生の時に出会った谷川俊太郎の「世界へ!」というエッセイを読んだ時、わたしはおそらく生まれて初めて、「詩とは何か」という問いに向き合うことになった。谷川は言う。「詩は詩と、それに感動する一人の人とによって、初めて完成するものだ。詩自身はそれだけでは何ものでもない」。

一遍の詩が「何ものでもない」ただのことばであるなら、その内部に一定不変の「意味」を込めることは不可能になる。だから、詩を読むという経験は、恒久的に保存された「意味」をそのまま取り出すことではないし、そういった手続き的なやり方による「理解」や「解釈」とは異質なものだ。

後に、バシュラールやエズラ・パウンド、そして西脇順三郎らの詩論を読んで感じたのは、詩人たちがみな「意味」をはるかに超えた世界を、それぞれに作り出そうとしていることだった。

善良な読者は考える。これはどういうことを喩えて言わんとしたのか、または象徴しようとしたのか「わからん、わからん」で頭を悩ます……そうした場合は、読者はその思考そのものの奇異さ、神秘を鑑賞すれば、それで完全な読み方である。少しでもそれに意味づけをしてはポエジイの読み方にならなくなる……その詩が何について言っているのかは考えなくてもよいのである。西脇順三郎『詩学』

西脇が「善良な読者」という穏やかな表現によって指し示したのは、わたし自身も含まれる一般大衆、ごくありふれた読み手のことだろう。そのわたしたちが、詩に限らず何らかのことばを読むとき、「わかる」か「わからない」かという判断基準は、その評価を決定的に左右しがちである。わかりやすさは善であり、わかりにくさは悪であるという、単純極まりない思い込みは、ことばと出会う経験の多彩さを一様に塗りつぶしてしまう。

ことばに理解可能性や実効性を求めようとするほど、わたしたちは暗黙のうちに、充足理由律というルールに縛られてしまう。そのルールに従って、どんな事実にも原因があるはずだと考えるなら、あらゆることばが発せられた理由を必ず説明できなくてはならない。しかし、西脇の言葉を借りれば、詩というものは「自由に想像された思考の世界」である。それは、充足理由律によってものごとを捉えがちな日常とは別の、文字とイメージと音とが断ち切られながらも絡み合うような、豊穣なことばの世界であるはずだ。

実は、そのわたしたちの日常さえ、ある種の「詩的言語」に満ちた世界なのかもしれない。インターネットが環境の一部となり、モバイルデバイスが身体の一部と化した日常のなかで、わたしたちはひたすら他者との「接触」を求めている。曖昧で思わせぶりな態度で、アイロニーや矛盾だらけのことばを交わし合っている。そのようなコミュニケーションは、「意味」のつながりで成り立っているとは限らず、無謬の「理解」や「解釈」によって結着することはないという点において、詩を読むことにも通じているように思える。終わることを必要としないこのコミュニケーションは、不条理だからこそ自由なものとして、わたしたちを誘うのではないだろうか。

接触への欲望、意味の潜在性

オーストラリア政府のデジタル化プロジェクトを率いるデザイナー、リーサ・ライチェルトは、SNSの創成期であった2007年に「アンビエント・インティマシー(Ambient Intimacy)」という概念を提示した。Twitterでのコミュニケーション体験から生まれたというこの概念は、それまで時間や場所の制約によって近寄りがたかった相手に、より頻繁に、より親しみを抱きつつコンタクトできるようになった状況を意味する。肉体関係をほのめかすこともある”intimacy”という単語からは、社会的でドライな「親近感」ではなく、動物的でウェットな「親密さ」が感じ取れる。

遠く離れている誰かが、まるで今ここにいるかのように、何をしているのか、どんな気分なのか、いわば肌感覚でわかり合いたいという、果てなき「接触」への欲望。SNS時代以降のわたしたちは、そのような欲望に突き動かされるがままに、写真や絵文字、顔文字、変形文字、アスキーアートといった別種のことばで伝え合うようになった。相手との親密さという前提がなければ、断片的で無意味にしか見えないことばで溢れ返った世界が、そこに現れる。「うつろなシニフィアン」が、終わりなく行き交うことになる。

重要なのは、その「うつろなシニフィアン」が、それを交換する当事者たちにとって「意味の潜在性」で充ちていることだ。この場合の「意味」とは、一意に定義できるものではなく、工学的に解析できるものでもなく、コミュニケーションが行なわれる瞬間まで生成されないものである。そのような「意味」を秘めた「うつろなシニフィアン」は、ある種の「詩的言語」と呼べるのではないだろうか。

誰かに触れるように何かを伝えたいという思いが強く込められるほど、あらゆることばは、詩に近づいていくように思える。それが他者から見て無意味なものだとしても。

交話的言語と詩的言語

かつて言語コミュニケーションの機能は、主に3種類あるとされていた。送り手の気持ちの直接的な表現である「主情的(emotive)」機能、呼びかけや命令のように受け手に向けられる「動能的(conative)」機能、その状況において話題となる誰かや何かを語る「指示的(referential)」機能の3種類である。ことばというものは、自分自身か対話の相手、または自分と相手以外の指示対象のいずれかを志向するとみなされていた、と言ってもよいだろう。しかし、言語学者ロマン・ヤコブソンは、言語コミュニケーションにおいて重要な機能が他にもあると考えた。

たとえば、コミュニケーション自体を確立させ、継続させることを目的とするだけの言語を、わたしたちは実にたくさん使いこなしている。ここでの言語とは、明確な意味のあることばだけに限らない。電話が切れていないか確かめる「もしもし」という決まり文句、会話をスムーズに続けるための相槌、気まずい発言を中断させようとする咳払いなど、探せばいくらでもある。ヤコブソンはこのような言語が果たす役割を「交話的(phatic)」機能と呼んだ。交話的なコミュニケーションにおいては、伝達される意味内容ではなく、「接触」を保つこと、つながり合っていること自体が目的となる。これはまさに、「アンビエント・インティマシー」を成立させる機能であり、交話的な言語は「うつろなシニフィアン」にごく近しいものとなり得る。

一方でヤコブソンは、言語の「詩的(poetic)」機能の重要性に注目し、こう語った。

〈メッセージ〉そのものへの志向、そのことだけのためにメッセージに対して焦点をあわせることが「詩的」機能である。言語のさまざまの一般問題をぬきにしてこの機能を研究したとしても成果はあまり期待できないが、また逆に、言語を精密に吟味しようとすれば、その詩的機能の考察を欠かすことができない。……この機能は、記号の際立ちを高めることによって、記号と対象との基本的な分裂を深める。R.ヤコブソン「言語学の問題としてのメタ言語」

この「記号と対象との分裂」というヤコブソンの言葉に出会った時、わたしは西脇が考える「新しい関係」のことを想い起こした。それは相反する二つのものの緊張した関係であり、自然や現実ではなく、ポエジーという想像の世界で新たに発見される関係である。

ポエジイはものそれ自身を発見するものでなく、ものの自然や現実の関係を破壊して、新しい予期しない関係を発見することである。……自然の法則によらないで、人間の脳髄の中で思考するのである。西脇順三郎『詩学』

詩において「新しい関係」として見出される「記号と対象との分裂」は、メタファー(隠喩)やメトニミー(換喩)といった言語の比喩的用法を通じて表現される。詩的な比喩は、詩人たちの創作において用いられるだけではなく、わたしたちの日常的なコミュニケーションの一部とも化している。それらが、「うつろなシニフィアン」に見える交話的言語を、詩的言語に転じる可能性を秘めているのだ。だからこそ、時にはたったひとつの絵文字さえ、ことばを尽くして書いた文章よりも深いメッセージとなるのだろう。

もうひとつ、西脇の言葉で見逃せないところがある。「自然の法則によらないで、人間の脳髄の中で思考」すること。彼は、人間が実践や経験を介さずに純粋な思惟のみによって世界を探ること、すなわち「思弁(speculation)」による力の発露として、詩作という営みを捉えていたのではないだろうか。

思弁という救い

芸術の、そしてあらゆる思弁の卓越した美質とは、われわれが《含んでいる》とは知らなかった行動や、行動の所産を、われわれから引き出すことである。われわれは自分について、さまざまな状況がわれわれから引き出すものしか知らない……ポール・ヴァレリー「詩学」(1935)

わたしたちは、経験的にものごとを判断しながら日々を過ごすことに慣れ切っている。しかし、経験は必ずしも生きるための資力になるとは限らない。あらゆる希望を奪ってしまうような経験もあれば、時に人を死に追いやるような経験さえある。言語経験においても、同じことが言える。わたしたちは、あることばによって一生を棒に振ってしまったり、決して癒えない心の傷を与えてしまうことがある。

だからこそ、わたしたち人間にとって、経験だけでなく「思弁」を拠りどころにする道が開かれていることは、限りない救いのように思えてならない。

思弁すること。それは、積み重ねられた過去の経験に惑わされることなく、ひとつの賽子(dice)を投じようとするその瞬間に、実在としての世界をあるがままに受けいれ、未来のあらゆる可能性に思いを至らせることである。

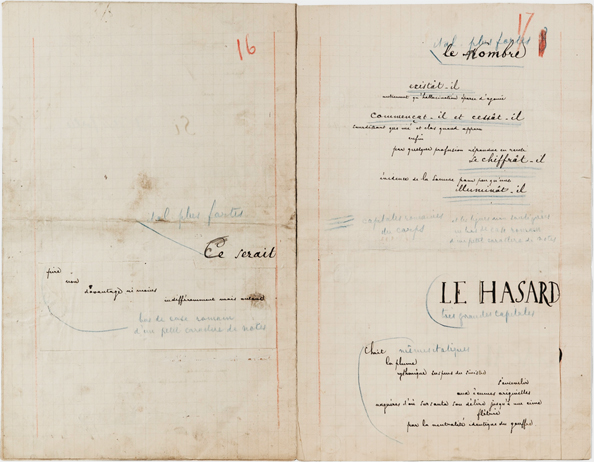

マラルメによる『骰子一擲』手稿

マラルメによる『骰子一擲』手稿

賽子が投げられ、まっさらなページの上にことばが置かれたとき、その瞬間に立ち現れたもの。無でもあり有でもあるその余白が、わたしをその詩の空間のなかに誘い込む。わたしは、マラルメがこの詩を書き記した時間を自らの時間のなかで追いかけ、彷徨い、流され、たゆたい、振り返り、天を仰ぐ。その詩のことばが、いまこの瞬間にしか存在することのない何かとして、自分のなかに刻まれていくのを感じる。

わたしの手の内にある賽子について、自分が今まで経験したことがないような形で考えることを教えてくれたのは、わたしと同時代に生きる哲学者、カンタン・メイヤスーだった。

賽子を振っても「1」から「6」のいずれかの目しか出ないことを、わたしは知っている。自分に与えられた可能性が有限であると思い込んでいる。しかし、経験ではなく思弁によってこの「賽の一振り」を考えるとき、いま自分が握っている賽子と、投げられると同時にわたしの手を離れ、それ自体の運動に委ねられる賽子が、「同じもの」であり続けると証明することは不可能だと気づく。

その賽子が時間の経過と共に、決して予測し得ない変化にいつ曝されてもおかしくないとすれば、たとえば「7」の目が出る可能性さえ、否定することはできなくなる。充足理由律に従う時間は、「1」から「6」の目が出るといういずれかの可能性を現実化させるための媒介でしかないが、メイヤスーの考える時間は、その可能性に含まれていない新たな事象を、自ら創造することができるからだ。思弁によって考えるならば、時間は有限の可能性を顕在化させるのみならず、賽子を振るその瞬間に到来する予測不可能な事実を、完全な無のなかから生じさせるかもしれないのである。

いかなる必然性にも確率にも従わず、先行する状態にまったく含まれていない状態を創発させることができる時間。そのような時間を考えるとき、現在は未来をはらんでいるわけではなく、過去の経験から未来を予測することもできない。それは人間にとって厳しい現実となるかもしれないと同時に、わたしたちの未来が、充足理由律から解き放たれることを意味している。

時間は、実在的なものと同様に、可能的なものをも創発させるのである。……時間は、賽子を振るが、それは賽子を粉々にするためであって、また可能的なもののすべての計算の彼方で、それらの面を増殖させるためなのである。カンタン・メイヤスー「潜勢力と潜在性」

関係から解き放たれた世界

わたしたちが日々の時間のなかで為そうとしているのは、言語や意識を駆使して、自分を取り巻く世界との関係を不断に築くことである。それは、関係を通じて自分以外の存在を理解しようと望むからだ。

では、自分がこの世からいなくなったとき、世界はどうなるのだろうか。人間が主体となって関係を結ぶときにのみ、世界がわたしたちの前に現れるのだとすれば、わたしがこの世からいなくなったとき、わたしがいた世界も消えてなくなるだろう。でも、そんなことはあり得ない。たとえわたしが存在しなくなっても、世界は何事もなかったように、それまでと変わりなく存在し続けるはずだ。自らの経験をあてにしてそう信じようとするとき、わたしが関係を結んでいる世界とは、自分の外にある全き存在のように見えながら、実は自分の内にある限られた対象でしかないという矛盾に気づくことになる。

わたしが素朴にもその永続性を信じている、自分自身を含めたあらゆる存在と無関係な世界。それは、カントの言葉を借りるなら「物自体」としての世界である。人間は、思考と存在の「相関」にしかアクセスすることはできない。そう考えることが主流となったカント以降の哲学では、「物自体」としての世界をあるがままに認識することは不可能だとされてきた。わたしたちはあらゆる存在を、自分との関係を通じてしか捉えることができない。あらゆる存在は、自分がそれをどのように思考するかに従って、わたしたちの前に現れる。

メイヤスーは、その「相関主義」との決別を試みようとする。わたしたちが何かを思考するためには、まずその存在を対象として認識できなければならないのに、相関を通じて初めてその存在が現れるとするなら、明らかな矛盾が生じるからだ。この世界は絶対的な存在ではなく、すべてが関係性によって決まるという、現代において支配的な考え方に浸っている限り、わたしたちは自らの外に出て「物自体」としての世界を思考することはできない。その理由は、こう語られている。

私たちは言語と意識の外部性のなかに閉じ込められているからであり、私たちは〈つねにすでに〉そこにいるからであり、「世界 — 対象」を外から観察できるような視点をもっていないからだ。カンタン・メイヤスー「有限性の後で」

しかし、相関主義の支配より以前の時代には、それ自体として絶対的に存在している外の世界を「異邦の土地であるという確かな感情と共に駆け回ることができていた」と、メイヤスーは語っている。そして、今では失われたかに見える「物自体」としての世界を、こう表現した。「人間のいない世界、現出に相関しない物や出来事で満ちた世界、世界への関係と相関しない世界」。相関主義を乗り越えて「思弁」することで、彼はそれを取り戻そうとしているのだろう。

その世界が何かによく似ていることに、わたしはふと思い至る。定義や論理、そして文脈という「関係」の網の目から解き放たれ、「思弁」された自由な世界。それのみでは何ものでもない存在でありながら、読む者と邂逅した瞬間にあらゆるものになり得るような潜在性を秘めたことばの世界。それは、詩の世界そのものだ。

経験としての思弁

日々のコミュニケーションのなかで、賽子を振り続けるように不確かな詩的言語を紡いでいくわたしたちにとって、もはや「理解しあうこと」は最優先ではないし、最終目的でもなくなりつつある。わかりあえなくても、つながっていればいい。そう考えることは、むしろ人間の動物的な本性に忠実な欲望なのだろう。わたしたちが生きていくためにはどちらも大切で、比べることはできない。

そして、ふとわたしは、こんな思いにもかられる。経験と思弁とは、どこか重なっているのではないだろうか、と。なぜならば、思弁もやがてはまたひとつの経験として、自らの内に刻まれていくはずなのだから。他の誰でもない自分自身が、二度と戻ることはできないその場その時に為し得た、賽の一振りとして。

わたしが愛する詩人たちは、そのような「経験としての思弁」のひとつひとつを、偶然を必然とするようなことばに変えて、わたしに届けてくれるように思えてならない。でも、わたし自身が日々紡ぎ続けていることばは、そのように誰かのもとに届いているのだろうか。わたしはそれを知る術もなく、読むたびに新しく感じられる詩のように、二度と同じ形で繰り返されることはないコミュニケーションを続けながら、世界とひそやかに出逢っていくのだろう。

あらゆる存在は一度だけだ、ただ一度だけ。一度、それきり。そしてわれわれもまた一度だけだ。くりかえすことはできない。しかし、たとい一度だけでも、このように一度存在したということ、地上の存在であったということ、これは破棄しようのないことであるらしい。リルケ『ドゥイノの悲歌』