ゲームアートとは何か

「ゲームアート」とは一体なんだろう。「ゲームアート」あるいは「game art」というキーワードで、Googleで画像検索をしてみると、薄靄のかかった幻想的な風景や、いかついライフルや大剣を持って立っている、鎧や甲冑に身を包んだ人物たちのイラストが数多く表示される。その画像の参照先のサイトを閲覧すれば、どれも実際に販売され、流通しているビデオゲームに関係したイラストであることが分かる。

これらのイラストは、ゲームが制作されるなかで、その制作チームに所属するデザイナーたちが、ゲームの世界観や登場するキャラクターを描いた資料であったり、パッケージやWebページのために描いたイラストだ。コンピューターゲームの進歩と認知を目標にする非営利団体、Academy of Interactive Arts & Sciencesが運営するアワード「Into The Pixel」は、そうしたゲームのために描かれたイラストを「Video Game Art」と呼称し、とくに優れたものを毎年選出して発表している。

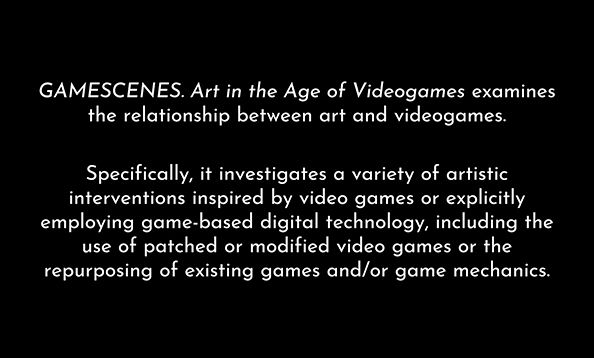

しかし、このテキストのなかで言及していく「ゲームアート」とは、こうしたアートワークのことではない。まずは「ゲームアート」を説明するにあたって、アーティストであり「ゲームアート」の研究者でもあるマテオ・ビタンティ(Matteo Bittanti)が2014年にCalifornia College of the Artsで行なったゲームアートについての講義「GAMESCENES : Art in the Age of Videogames(ゲームシーン:ビデオゲーム時代のアート)」の初回授業のスライドを紹介する。

マテオ・ビタンティによるゲームアートの定義

「GAMESCENES. Art in the Age of Videogames」はアートとビデオゲームの関係を調査します。具体的には、ビデオゲームに触発されたり、パッチまたはモッドによって改造されたビデオゲームの使用、または既存のゲームやゲームメカニクスの再利用を含む、ゲームベースのデジタル技術を明示的に使用するさまざまな芸術的介入を調査します。マテオ・ビタンティ「GAMESCENES. Art in the Age of Videogames」(筆者による翻訳)

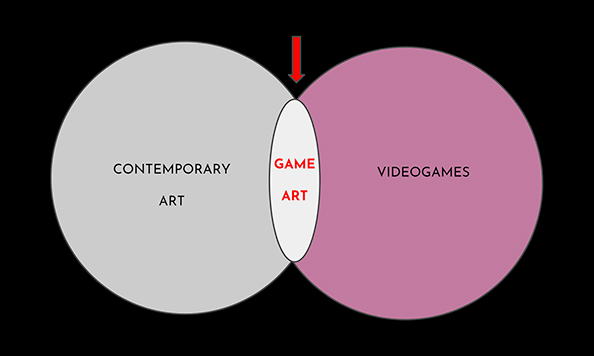

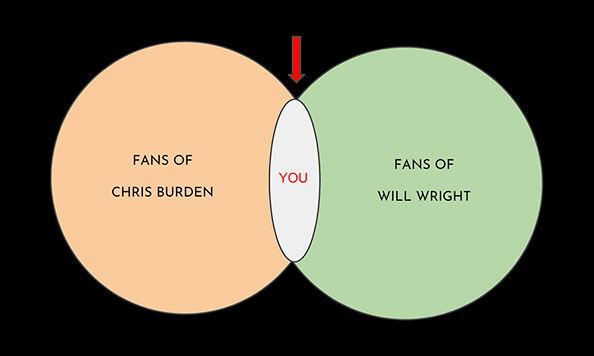

この講座は、ゲームそのもののアートではなく、ゲームに影響されて制作された作品や、ゲームを改造したり再利用して制作された作品などの「芸術的介入」について扱っている。そして、スライドを進めていくと、何人かのアーティストが簡単に紹介された後、次のような図が示される。

つまり、現代美術とビデオゲームが重なり合う領域が「ゲームアート」で、言い換えれば現代美術作家のクリス・バーデンのファンであり、シムシティなどで有名なゲームクリエイターであるウィル・ライトのファンでもあるという、いささか奇妙な重なりによって生まれた領域、そこに授業を受ける「あなた」が居るということだ。該当する読者がどれほどいるか分からないが、このユーモラスな定義に逆らわず「ゲームアート」について追っていきたい。

またマテオ・ビタンティの別のテキスト「Game Art (This is not) A Manifesto (This is) Disclaimer(ゲームアート マニフェスト(ではない)免責条項(である))」では、他の芸術表現の領域との関係についての考察がある。先ほどのスライドと同様、ゲームのアートワークやゲームの芸術的価値を「ゲームアート」として取り扱わないことを説明した後、とくにビデオゲームを改造したり素材として用いるデジタルなゲームアートを、ニューメディアアートのサブセットと見なすことができると述べている。

さらに、ゲームを改造(MOD)して制作された作品を、彼はコンピューター上でリアルタイムに実行されるジェネラティブ・アートでもあるとしている。そして、いくつかのゲームアートはコンピューター・アートのサブセットでもあり、まるでその関係は「ロシア人形(つまりマトリョーシカ)」のようであると述べている。確かにゲームアートという枠組みで作品を追っていくと、メディアアートやネットアートの作家として紹介されるアーティストが多い。ゲームアートという領域は、既存の領域を異なる角度から横断的に切り取り、新しい視座をもたらすものかもしれない。

コリー・アーケンジェル《Super Mario Clouds》

次に、「ゲームアート」という領域に、どのような作家や作品が含まれているのか、具体的に見ていきたい。2002年にコリー・アーケンジェル(Cory Arcangel)によって発表された《Super Mario Clouds》は、ゲームアートに関する展覧会や書籍で頻繁に紹介される作品のひとつだ。これは、ファミコン(NES)のスーパーマリオブラザーズのカートリッジを改造し、中のコードを書き換えることで制作された作品である。

コリー・アーケンジェル《Super Mario Clouds》(2002)

コリー・アーケンジェル《Super Mario Clouds》(2002)

この作品の展示会場には、改造されたカートリッジが挿入されたファミコン本体が置いてあり、プロジェクターやブラウン管テレビなどに映像が投影される。そこに映し出されるのは、雲以外の要素を取り除かれたスーパーマリオブラザーズの画面である。そして、電源が入っている間、真っ青な空に白い雲のスプライトが、ただただスクロールしていくのだ。マテオ・ビタンティのスライドにもあったように、ゲームそのものを直接改造して制作されており、ゲームアートの代表的な作品のひとつである。この作品は、ゲームの風景から空と雲以外の要素すべてを消し去ることで、ゲームが本来持っていた目的を喪失させ、仮想世界の風景をただ眺めているような感覚を呼び込んでいる。

この作品はハッキング的なプロセスで制作された作品として、これまで様々に言及されてきた。しかし、実際にオリジナルのスーパーマリオブラザーズと比べると、空の色や雲の形がわずかに異なっている。実はこの作品は、ハックしているのではなく、オリジナルとまったく違うソースコードで書かれたものだったことが近年明らかになった。

アーティスト/ゲームデザイナー/メディア理論家であるパトリック・ルミュー(Patrick LeMieux)は、この作品がハッキング的な手法ではなく、一から制作されたものであるという事実を、自身の作品《Coin Heaven》などを通じて批判していた。2017年にはさらにこの真相に言及したビデオエッセイ《Everything but the Clouds》を公開し、大きな話題を呼んだ。このような意味でも、コリー・アーケンジェルの《Super Mario Clouds》は今でも様々な場所で取り上げられ議論される、重要な作品である。

ミルトス・マネタス《Miracle》

ゲームアートをその歴史的背景から考察する上で、最も重要な人物はミルトス・マネタス(Miltos Manetas)だ。ゲームアートに限らず、多様な形式で活動を行っている作家で、とくに2000年から2010年ごろまで続いた「NEEN」というネットアートのムーブメントの首謀者として知られている。

NEENは、ドメインがタイトルとなったひとつのWebページを作品として発表していくスタイルのムーブメントで、さまざまなネットアーティストが関わった。主にFlashで制作された作品は、無意味で無目的なインタラクションを持ち、ダダ的な印象を感じさせるものが多かった。こうした活動からオランダ出身のアーティスト、ラファエル・ローゼンダール(Rafaël Rozendaal)が登場するなど、NEENはよく知られるムーブメントになった。

またミルトス・マネタスは、コンピューターやゲーム機、あるいはそれらに接続されたケーブルや、ゲームをプレイしている人物を描いた絵画作品を多く制作している。いずれもゲームに影響を受けて制作されたゲームアート作品だが、ここではゲームを直接素材とした重要作である1996年の《Miracle》を取り上げたい。

ミルトス・マネタス《Miracle》(1996)

ミルトス・マネタス《Miracle》(1996)

《Miracle》は、ミニマルなポリゴンで描かれた風景のなか、真っ青な水面を一機の戦闘機が弧を描くように滑走し続ける映像作品だ。これは、1995年にミルトス・マネタスが知人の家を訪ねた際、その知人が持っていたMac用のフライトシミュレーターゲーム『Hornet F/A 18』をプレイした際の偶然から制作された作品だ。プレイに飽きてきたミルトス・マネタスが、操作している戦闘機を水面に向けたところ、本来なら墜落してしまうはずなのに、墜落しない絶妙なバランスで戦闘機が水面の上を滑走し始めた。バグが一種の奇跡として起きたのだ。この出来事に興奮したミルトス・マネタスが、すぐにその滑走する様子が映るディスプレイをビデオカメラで撮影し、制作したのがこの作品である。

そして《Miracle》は、1996年にニコラ・ブリオーが企画した「Joint Ventures」展で始めて展示された。ミルトス・マネタスは2002年までビデオゲームを素材とした映像シリーズ《Videos After Videogames》を制作したが、《Miracle》はその一番最初の作品である。また「マシニマ」と呼ばれるゲームを用いた映像表現のジャンルにおける初期作品という点でも、とても重要な作品だ。

マシニマというジャンルの成立

マシニマとは、マシン(Machine) とシネマ(Cinema)を組み合わせた造語で、ビデオゲームのリプレイ機能やMODによる改造などを駆使しながら、ゲームの映像を素材として制作された映像作品のことだ。ゲームのコミュニティ内で、リプレイ映像を共有しあううちに、単に優れたゲームプレイを見せあうだけではなく、映像にストーリー展開やナレーションを付け、映像作品として共有し、それがスタイルとして定着していったのがマシニマだ。

その起源を辿ると、1992年に発売された『Stunt Island』というPCゲームに行き着く。このディズニー・インタラクティブが制作したゲームは、3D空間で飛行機を操縦するフライトシミュレーターである。ゲームの目的は、映画のスタント撮影のための飛行で、プレイヤーは監督の指示通りに飛行機を操縦することがクリアの条件になっている。スタントが成功すると、撮影された映像を編集して試写室で鑑賞することができる。また、その基本的なミッションとは別に、プレイヤーが自由に登場人物や小道具を配置して撮影できるモードも用意されていた。この『Stunt Island』のアイディアが、後のマシニマの発展へと繋がっていく。

ディズニー・インタラクティブ『Stunt Island』(1992)

ディズニー・インタラクティブ『Stunt Island』(1992)

1993年に発売されたFPSゲーム『DOOM』には、プレイを記録して再生する機能が用意されていて、多くのプレイヤーがそのリプレイのファイルをオンライン上で公開し共有していた。また『DOOM』は、サードパーティによる改造、つまりMODが可能だった。MODのファイルも同じようにオンラインで共有され、マシニマが始まるための準備が徐々に整い始めていた。

ゲーム内の映像を素材とし、明確にストーリーがあるものとして、1996年に公開された《Diary of a Camper》が最初のマシニマと言われている。これはユナイテッド・レンジャー・フィルムズ(United Ranger Films)というムービークランによって制作された作品で、同じ1996年に発売されたFPSゲーム『Quake』を使用している。「クラン」とはオンラインゲームにおけるプレイヤーたちによるチームのことで、マシニマを制作するクランは、後に「ムービークラン」と呼ばれるようになっていく。《Diary of a Camper》公開後、多くのムービークランが『Quake』を用いてマシニマを制作するようになった。まだ1996年当時は「Qmovie」と呼ばれていて、「マシニマ」という名称が定着するのは2000年ごろになる。

ユナイテッド・レンジャー・フィルムズ《Diary of a Camper》(1996)

ユナイテッド・レンジャー・フィルムズ《Diary of a Camper》(1996)

「マシニマ」は、ゲームプレイヤー同士のコミュニケーションを活性化させる二次創作的な作品として、コミュニティ内で流通した。先ほど言及したミルトス・マネタスの《Miracle》も、同じ1996年に公開されており、マシニマの歴史はゲームプレイヤーのコミュニティとミルトス・マネタスのようなアーティストによる作品から、ほぼ同時に始まったといえる。この後のマシニマの発展を追っていくと、単にゲームコミュニティ内で流通される作品だけでなく、ドキュメンタリー作品やミュージックビデオなど、広く一般的な映像表現の形式へと浸透していった様子が見えてくる。

マシニマの普及の背後には、CGを制作するために高価なソフトウェアを買ったり、そのソフトウェアの使い方を覚えたりしなくても、素早く3DCGのアニメーションを制作できるという経済的、効率的な理由もあった。そのため、初期のマシニマのコミュニティでは、短い作品がシリーズとして次々と制作され、マシニマの普及を推し進めることになった。こうした手軽さや素早さを利用しながら、ゲームコミュニティを超えて広く世界に知られていった作品に、《The French Democracy》がある。

アレックス・チャン《The French Democracy》

アレックス・チャン《The French Democracy》(2005)

アレックス・チャン《The French Democracy》(2005)

《The French Democracy》は、2005年にパリで起きた暴動をテーマにして作られたドキュメンタリー的なマシニマだ。これは中国系フランス人で工業デザイナーだったアレックス・チャン(Alex Chan)が、『The Movies』という映画会社経営シミュレーションゲームを用いて制作したものである。

パリの暴動は、警官に追われた北アフリカ出身の3人の青年が、逃げ込んだ変電所で死傷したことが発端となった。アレックス・チャンは、この事件の背後にあるフランスでの根深い人種差別問題を、マシニマ作品によって世界へと訴えた。10月30日に始まった暴動は11月17日に沈静化するが、《The French Democracy》はその僅か5日後にインターネット上に公開された。その後、様々なニュースサイトなどで取り上げられ、世界へと拡散されていったのだ。

圧倒的なスピードで作られたこのマシニマだが、英語の字幕で表示されたセリフにところどころ不自然な部分があった。それはアレックス・チャンがネイティヴな英語話者ではないだけでなく、細部の完成度を無視してまでも、暴動の余韻がまだ消えさらないタイミングで公開することに意義を感じていたからだ。こうした不完全な部分が、結果として問題に直面した当事者の切実さを強く感じさせることに繋がった。

マシニマ作品が流通し、その手法が普及した背景は、制作の早さと手軽さだけでなく、インターネットにおける情報の流通と拡散の速さにも関係があるだろう。また、CGによって描かれる世界が、ゲームというメディアを通じて、私たちの世界との関係を変えつつあったということも見逃せない。アーティストは、そうした環境の変化に対して敏感に反応しながら、マシニマ的な作品を作り上げていった。

二重に失われるインタラクション

マシニマという観点から、もう一度ミルトス・マネタスの《Miracle》に戻ってみたい。マテオ・ビタンティは《Miracle》について、そこに映った現象がバグであり、グリッチであり、一種の奇跡であったことを受け、「MACHINIMA IS NOT A GAME」というテキストで以下のようにマシニマについて述べている。

Machinimaは、文字通りの意味でも、比喩的な意味でも「グリッチ」です。この用語は、本来ならば、マシンとシネマを組み合わせた造語として「マシネマ(Machinema)」とスペルされるタームです。マシニマは見た目にもビデオゲームのように聞こえるが、そのようには振る舞いません。実際に、そのマシニマの制作者は電子的な遊びにおける重要な特徴、すなわちインタラクティブ性を取り除きました。 したがって、Machinimaは壊れたゲーム、適切に動作しないゲームです。マテオ・ビタンティ「MACHINIMA IS NOT A GAME」

「マシニマ(Machinima)」という造語は、本来であれば「マシネマ(Machinema)」と表記すべきで、そこに文字通りのスペルミス/グリッチが起きていることを指摘する。そして、マシニマからビデオゲームにおいて重要な要素である「インタラクティブ性」が取り除かれていることも、比喩的な次元においてグリッチして壊れているということだ。

ビデオゲームにおけるインタラクションについて、ライターであり物語批評家のさやわかも、その重要性を同様に指摘している。さやわかの『僕たちのゲーム史』では、ビデオゲームの歴史において物語の扱われ方がどのように変化してきたのかを描いている。また変化していないこととして、「ボタンを押すと画面が反応すること」を挙げ、これをビデオゲームの定義のひとつとしている。つまり、なんらかのインタラクションがあるものがビデオゲームということだ。これは定義として当たり前すぎるように思えるかもしれないが、決して短くないゲームの歴史のなかで多種多様な形態が生まれてきたにも関わらず、「ボタンを押すと画面が反応すること」だけが変わらずに残り続けている。

マシニマは、素材がビデオゲームであっても、最終的に映像編集ソフトで編集して書き出された映像作品だ。そこにインタラクションが無いのは当然である。しかし、マシニマが実写映像やレンダリングされたCGと大きく異なるのは、登場するキャラクター達がマウスやキーボード、コントローラーというインターフェースを通じて、「かつて誰かに操作されていた」ということである。演技や動作が、インターフェースを通じて現実の誰かの手によって行われた、その結果の記録なのだ。

またマシニマの素材となるゲームは、ひとつのマシニマ作品の外側にある現実世界で、無数のプレイヤーによってプレイされ続けている。だから、マシニマを見るときの経験には、素材となったゲームを普通にプレイしたことの追体験も入り込んでいるはずだ。

マシニマには、インタラクションが最初から無かったわけではない。映像として書き出される前の通常のゲームだったときには、インタラクションがありリアルタイムに動作していた。かつてあったインタラクションの結果によって、撮影素材が作られ、編集され、映像として書き出されて、インタラクションは取り除かれてしまったのだ。だから私たちは、マシニマを見るとき、同時にその背後にある亡霊のようなインタラクションの残滓を見ているのではないだろうか。

ミルトス・マネタスの《Miracle》は、操作していた戦闘機が偶然に水面の上を滑走する、奇跡的な瞬間を撮影した作品だが、それは一種のバグ、グリッチを起こした瞬間であった。わずかにでもプレイヤーが戦闘機を操作してしまえば、いま目の前で起きている奇跡の瞬間が消え去ってしまう。この緊張状態の持続は、ゲーム自身がプレイヤーからの操作を拒絶し続けることによって生まれている。少しでもコントローラーに触れれば、戦闘機はバランスを崩し、海の底へと沈んで行くだろう。

《Miracle》が通常のマシニマと違うのは、操作されない状況によって素材が作り出されていることだ。つまり、ここには操作しないことによるインタラクションの不在と、それを映像として書き出す際にインタラクションが取り除かれるという、インタラクションの二重の喪失がある。その結果、この《Miracle》という奇跡の映像は、私たちが触れようとすることを強烈に拒絶し続けるのだ。これまで繰り返し絵画の主題となってきた、ある奇跡の場面 —— 復活したキリストがマグダラのマリアへ「私に触れるな(ノリ・メ・タンゲレ)」と言ったように。

| 完成した状態 | 撮影した状態 | |

|---|---|---|

| 普通のマシニマ作品 | 映像として書き出され、インタラクションが失われている | 通常のゲームとしてプレイでき、インタラクションがある |

| 《Miracle》 | 映像として書き出され、インタラクションが失われている | 操作することができず、インタラクションが拒絶されている |

自律し持続する世界としてのゲーム

ミルトス・マネタスは、1996年の《Miracle》から始まり、2002年までビデオゲームを素材とした映像作品をいくつか制作している。1997年に制作された《Flames》は、『トゥームレイダー』というプレイステーションのゲームを用いて制作した作品だ。映像のなかで、主人公のララ・クロフトは飛んでくる矢に対して、わざと当たるように操作されている。そして、何度も矢に当たった後、最後にララ・クロフトは倒れてしまい、そのまましばらく倒れた様子が映し出されるのだ。

ミルトス・マネタス《Flames》(1997)

ミルトス・マネタス《Flames》(1997)

ここでも《Miracle》に続いて、インタラクションの喪失というテーマを見出すことができる。通常のゲームでは、キャラクターが操作不能になりゲームオーバーになると、インタラクションが取り除かれてしまう状況が発生する。《Miracle》では、最初からインタラクションが取り除かれていたが、この《Flames》では、インタラクションが途切れるまでの様子を映している。当初プレイヤーの身体の延長として動作していたキャラクターが、ダメージを蓄積して、ついに死を迎える瞬間、プレイヤーとキャラクターの一体感が失われる。プレイヤーは現実の世界へと揺り戻され、抜け殻となったキャラクターはゲーム内の地面へと崩れ落ちるのだ。ゲームのキャラクターの死とは、プレイヤーの操作とキャラクターの動作との「同期」の喪失であり、それはプレイヤーの世界とゲームの世界が切断されることでもある。

またミルトス・マネタスは、《Flames》と同じ1997年に、『スーパーマリオ64』を使用した《SUPERMARIO SLEEPING》という作品も制作している。『スーパーマリオ64』では、一定時間プレイヤーの操作が無かった場合、主人公のマリオが徐々に眠たくなってしまい、最後には昼寝をしてしまうアクションが用意されている。

《SUPERMARIO SLEEPING》では、そうやってプレイヤーの手を離れて勝手に寝始めるマリオの姿を映し続けている。プレイヤーから解放されたとき、プレイヤーのアヴァターとして動いていたマリオは、マリオの身体に属する眠気に従って(おそらくマリオ自身の意図からも離れて)寝始めてしまう。

ミルトス・マネタス《SUPERMARIO SLEEPING》(1997)

ミルトス・マネタス《SUPERMARIO SLEEPING》(1997)

《Flames》では、ララ・クロフトの死によってインタラクションが取り除かれ、それまで同期していたゲームのなかの世界とプレイヤーの世界は離れていってしまい、その切断はそのままゲームオーバーへと繋がり、ゲームのなかの世界は閉ざされ、いつかはリセットされてしまう。しかし、この《SUPERMARIO SLEEPING》では、マリオが寝てしまうことで離れていったゲームのなかの世界は、寝ているマリオに対してプレイヤーが操作を行わない限り、ずっと持続するのだ。

つまり、《SUPERMARIO SLEEPING》は、ゲームのプレイヤーとゲーム内のキャラクターの間にある「操作するもの — 操作されるもの」という主従関係からの解放の記録と言える。マリオとマリオが属している世界が、ゲームというルールの合目的性から逃れるとき、マリオは眠ることで、自由を謳歌する。そのとき立ち現れるのは、プレイヤーがいなくなったあとの自律したゲームの世界である。

《Miracle》から始まった、ミルトス・マネタスのビデオゲームの映像作品のシリーズ《Videos After Videogames》は、いずれもプレイヤーがコントローラーを持ってゲームすることを拒絶して、プレイヤーとゲームの世界の主従関係を解放してみせる。だから、このゲームの世界にはプレイヤー、つまり人は存在しない。そうして自由になったゲームの世界は、私たちの世界と同じように、自律し持続する時間のなかに存在し始めるのだ。

「ノンプレイの禅」という方法

ミルトス・マネタスは、《Videos After Videogames》などのビデオゲームを扱った自身の作品について、2004年に「Manifesto of Art After Videogames」というマニフェストを残している。

私はビデオゲームが現実の拡張バージョンであると信じている。 ホメーロスの詩(ギリシャ神話)、マハーバーラタ、聖書によって始まったプロセスは、今でもビデオゲームを通して続けられています。

(中略)

神は彼の楽園から人間を追放しましたが、後で私たち人間の一部を楽園へと連れ戻すために彼自身のアバター・鏡像を送らなければなりませんでした。 どうやらそれはプレイステーションが接続されていないテレビのように、人々なしの楽園は非常に孤独な場所でした。人々の側から、神の鏡像として捉えられた人々は、非常に早い段階から自分自身を映す方法を発見しました。彼らは事実(セックス)だけでなく、言葉(ファンタジー)によって自分自身を映すのです。この点について、神は本当に困っていました。人間の生き物 —— 愛を作る産物 —— は死ぬものですが、ユリシーズ(オデュッセウス)、スーパーマリオ、ブッダ、イエスといった幻想的な英雄は不滅だからです。

(中略)

人間が生み出した、漫画と融合した新しい種を創造する機会として始まったのは、ちょうど「スペクタクルの社会(ギー・ ドゥボール)」の、別の新たなページです。 ビデオゲームとの関係を救う唯一の方法は、ノンプレイの禅(Zen of Non-Playing)を行使することです。 そうすることによって、私たちはビデオゲームの以後のアーティストになります。ビデオゲームを扱うアーティストは、何も作成したり変更したりしてはいけません。 彼/彼女は、ゲームがすでに提供しているシンボルのパレードを慎重に見て、ゲームの隠された概念を抽出する必要があります。 爆発を捕らえてターナーのような風景に変えなければならない。 モンスターとの関係は、どことなくロマンチックになっていくはずです。銃を撃つ代わりに写真を撮るべきです。ミルトス・マネタス「Manifesto of Art After Videogames」

ミルトス・マネタスは、ビデオゲームを現実の拡張バージョンとして捉え、ゲームのなかの世界を神話における楽園と重ね合わせている。そして、マリオのようなゲームのキャラクターは、神の楽園と人々の世界を繋ぐ、神の鏡像でありアヴァターとして生み出されたのだと主張する。そして漫画と融合した新しい種、つまりゲームのキャラクターが産み出されるというスペクタクルに対して「ノンプレイの禅」を行使し、娯楽やスペクタクルへと埋もれてしまうビデオゲームとの関係を救うことで、私たちはビデオゲーム以後のアーティストになるのだと述べている。

ビデオゲーム以後のアーティストは、何も作ったり変更したりするのではなく、ゲームの世界のなかにあるオブジェクトの記号論的シンボルを観察し、そこから隠された概念を抽出する。ミルトス・マネタスにとって、ゲームのなかの世界は、神による世界創造のプロセスをエミュレートする楽園のような場所なのだ。そのプロセスや、楽園の風景をじっくり観察してその意味を理解するためには、プレイすることをやめなければならない。

ミルトス・マネタスは、2002年の《King Kong After Peter Jackson》という作品を最後に、それ以降ビデオゲームを用いた映像作品を制作していない。しかし、《Miracle》から始まる「ノンプレイ」の姿勢は、その後の他のゲームアート作品へと繋がっている。

ゲームの風景のなかで、足を止める

冒頭でも触れたゲームアートの研究者マテオ・ビタンティは、コリーン・フラハティ(Colleen Flaherty)とのコラボレーショングループであるCOLL.EO名義で《POSTCARDS FROM ITALY》という写真作品を制作している。この作品では、『Forza Horizon 2』というオープンワールドのレースゲームのなかの退屈な風景を写真として撮影し、ポストカードとして見せている。

COLL.EO《POSTCARDS FROM ITALY》(2016)

COLL.EO《POSTCARDS FROM ITALY》(2016)

この作品では、ゲームのなかで作られたイタリアの風景から退屈な部分だけが切り取られていて、本来のレースという目的は消し去られている。ポストカードに実在しない、しかし退屈である風景が映っていることで、現実の世界と地続きであるように感じられつつも、奇妙な存在の希薄さだけが残る。ゲームをプレイせず、その風景のなかで足を止めて写真を撮るという方法は、まさにミルトス・マネタスのマニフェストで示されていた方法論だ。

また、ブレント・ワタナベ(Brent Watanabe)による《San Andreas Streaming Deer Cam》は、『グランド・セフト・オートV(GTA V)』に登場する一匹の鹿が、AIによって自律的にゲームのマップのなかを彷徨う様子を、国立公園のWebページを模した特設ページで24時間中継し続ける作品だ。コントローラーも無く、ただ電源が入っているだけの世界に存在するのは、いわゆるNPC(ノンプレイヤーキャラクター)のみである。プレイしないということを徹底し、ただ一台のゲーム機のなかで生成され続ける世界の自律を見せ続けている。

ブレント・ワタナベ《San Andreas Streaming Deer Cam》(2016)

ブレント・ワタナベ《San Andreas Streaming Deer Cam》(2016)

ビデオゲームが表現の対象となれば、アーティストはゲームの世界の風景をよく観察し、そこに隠された意味や概念を抽出しなければならない。だからアーティストたちは、ゲームの風景のなかで、ふと足を止める。

ゲームをプレイすることは、現実の世界の私がゲームの世界へと没入することだ。没入することは、ゲームにあらかじめ用意されたルールや行動原理に盲目的に従うことであり、それはゲームの世界の自律性や持続性を隠してしまう。だから、コントローラーを置き、プレイすることをやめなければならない。

そのときゲームのなかの世界は、私たちの手から離れ、私たちの世界と同じように、並行して存在しはじめる。そして、アーティストたちがそのゲームの世界のなかで足を止め、風景に隠された意味や概念を拾い上げようとするとき、私たちの世界とゲームの世界は、プレイすることとは異なるやり方で結びつくことだろう。そして、彼/彼女らは、ビデオゲーム以後のアーティストになるのだ。