目次

- Abstract

- 1.「制作へ」における言語

- A. 三種の「よって」

- B. 言語

- C. 「感覚的で身体的な現象」としての言語

- D. テクストの制作と私・身体・五感の組み換え

- 2. 非人称的空間 —— 宮川淳

- A.〈鏡≒本の空間〉

- B. 史的背景

- 〈反芸術〉

- 鏡と影

- 空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為

- C.〈非人称的空間〉の作家

- 無名の眼

- 素材としての〈非人称的空間〉

- D. いったんのまとめ

- 3. 抒情主体と〈喩〉

- A.「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」

- 抒情詩

- 二者関係

- B. 言語表現の根底としての〈喩〉=プロソポペイア

- 自叙伝と鏡像構造

- 〈喩(figure)〉

- C. テクストと身体の組み換え、鏡の制作

- ミメーシスを強いる構築物

- テクストにおける共同体の生成・制御

- 鏡を制作すること

- 4. さらにミメーシスの方へ —— 荒川修作

- A. 荒川修作 (1936-2010)

- B. デュシャンからの影響

- 〈影のダイアグラム〉

- 運動、影、矢印

- 〈第四の次元(La Quatrième Dimension)〉

- 〈アンフラマンス(inframaince)〉

- C. 遠近法

- D. 作者

- E. 共同制作

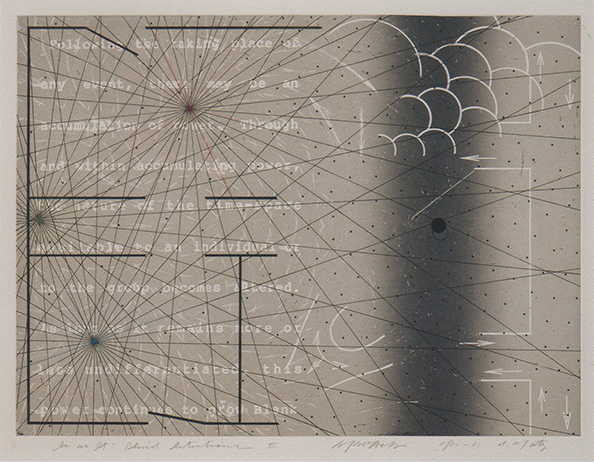

- F. 〈ブランク(Blank)〉

- G. 距離を隔てた私らのネットワーク、〈遍在の場(Ubiquitous Site)〉

- H. まとめ

- 5.「あそこに私がいる」で編まれた共同体の設計へ

Abstract

各章の要旨は以下の通りです。

1.「制作へ」における言語

「制作へ」は、《三種の「よって」》の整理に代表されるように、零地点的領域から制作的空間に入り、そこでの五感の組み替えによって私や身体が別のかたちに再構成されるという、垂直方向の動きを通して水平方向の動きが生じる過程として〈制作〉を論じる。

そしてその議論のなかで、言語をめぐる再定義が、具体例+内実として展開されている。曰く、言語とは、《アニミズムの実践的側面であり、その世界製作の仕組みそのものである》ミメーシスがもたらす主客未分化状態=融即において、身体の振る舞いが事後的に制作する、《「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」》である。

2. 非人称的空間 —— 宮川淳

「制作へ」の出発と終わりにそれぞれ置かれている宮川淳、その〈非人称的空間〉をめぐる議論は、アンフォルメルから〈反芸術論争〉〈影論争〉といった、1960年代日本美術における代表的な議論・論争の流れのなかで形成・提示されたものだった。宮川の著作を土台にして構築された「制作へ」での〈制作〉論もまた、そのような文脈の延長線上に位置づけることができる。

宮川は、作品に避けがたく生じる表現主体の問題を、「客観的なレアリテの概念」が崩れた先に不可避に生じるものとして論じ、《主体と客体、実体と虚像という二元論的な認識図式の間隙からの中性的な《と》の空間の滲出、侵食》、その《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》が、言語を用いた芸術制作におけるメディア=素材として計上されるという事態に注目していた。ではそこで私らが空白に向かって投げ込んでいるものとは何なのか。それは言語といかなる関係を持っていたのか。

3. 抒情主体と〈喩〉

詩人の安川奈緒は、テクスト内発話者と作者を同一視する傾向の強い〈抒情詩〉をめぐる問題を、入沢康夫が1968年に刊行した『詩の構造についての覚え書』と、それに対する北川透による批判の整理を通して論じている。

そこでは、〈抒情詩〉に対して作者と発話者を明確に切り分ける構図を適用することの是非や、作者の制作過程と発話者のあいだにある関係を問わなければ制作過程が神秘化してしまうのではないかという問いが扱われていた。テクストの制作は否応なく発話者の到来を招かざるをえない、ならばその不可避性をどのように理論に組み込むか。

安川は、ミメーシスに問題の核を見出そうとする。おのれの外側にあるものに魅惑されながら自らを構築する主体のエコノミー、それが埋め込まれたものとしての言語、それを素材として用いる表現=詩。《わたしはきみになるために、わたしを破棄しよう》と安川は言う。しかし本稿では「制作へ」での議論を踏まえ、次のように言いたい。「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」

テクストとその手前側に生きる身体との間のミメーシス的関係は、ポール・ド・マンやブリュノ・クレマンらによって、言語の根本にある比喩形象的性格の代表的あらわれたる〈プロソポペイア(活喩法)〉として論じられていた。対象が不在の中で、しかし対象が立ち上がってきてしまうという事態を操作するものとしての言語、その根本に、〈喩〉が見出されること。そしてそれが、テクストにおいて、誰のものか定かでない無名の声を生じさせること。宮川が論じていた、空白を満たすため私からテクストに向かって投げ込まれていたものとは、すなわち〈喩〉であった。

言語表現はそもそもその素材に〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を食い込ませたものとしてある。そしてテクストは、〈私〉と〈私でないもの(エルク)〉の狭間において事後的に制作された〈鏡〉であり、そこでは〈私が私であること〉の内部に異種や事物が距離を隔てたまま混入し〈私が私であること〉内部の類似論理を組み替えていくという事態が生じる。

〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を素材としているがゆえに、言語表現はすでにしてそのつどの私の群れによってなされる共同制作であり、かつ、共同体の生成・制御をめぐる試行錯誤でもある。

4. さらにミメーシスの方へ ——「あそこに私がいる」ことの制作

宮川が繰り返し〈非人称的空間〉の作家として参照していた荒川修作は、アメリカで晩年のデュシャンから直接影響を受け、デュシャンが〈第四の次元(La Quatrième Dimension)〉を経由し〈アンフラマンス(inframaince)〉として模索していた問題を受け継ぎ拡張しようとしていた。それは、遠近法(すなわち表現主体の側にある知覚形式)の画布上での多重混在という手法から、対象の側の運動的遍在をめぐる手法へと進むことで、キュビズムからの逸脱をおこなったデュシャンの仕事を、さらに再び私=作者の側へと —— 身体・共同制作の問題として —— 反転させる試みだった。

荒川にとって、事物は、常にもはや表現・制作されたものとしてあり、その同一性は、常になんらかの表現主体の知覚形式にさらされた結果、成立すると考えられていた。そして知覚形式=遠近法=〈作者〉=《空間の意味》が埋め込まれた事物 —— 言語をその最たるものとする —— を、変換等を表すダイアグラムとしてレイアウトすることによって、それに対する身体の様々な抵抗、抽象的な法則性を検分し、さらにはその分解・再構築を目指していたのである。

求められるのは、〈作者〉間の接続が容易に生じる場所としての個体の自己同一性を組み換え、物質的死の先にも制作が持続するという事態、すなわち不死をもたらすことである。荒川は問いをダ・ヴィンチの言葉を用いてあらわす。

「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」

そしてその答えは、〈ブランク(Blank)〉という概念によって探られることになる。

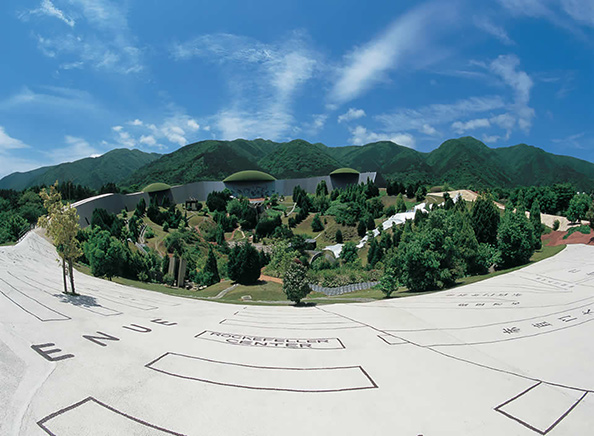

実践例としての「極限で似るものの家」(養老天命反転地)。そこでは、机や風呂やベッドなどといった家具が、多数の壁に分断されながら、上下左右に繰り返し配置されている。そのなかを歩く私は、右を向けばベッドを左から見、左を向けば同じベッド(に見える対象)を右から見る。上下も同様。すなわち私は瞬間的に1つの同じベッドを様々な位置から見つめる経験を得ることになる。これは言い換えれば、ベッドが方々に位置する私らを高速でつないでいるとも言える。個体の自己同一性が、対象の側を経由して分解・再構築される。しかもそれは、対象側のみに還元される類似(「ベッドはベッドである」)だけでなく、《身体の動きによって全く似ていない部屋の細部が、ほとんど同じように感じられるようにする》というかたちで支えられてもいる。つまりそれは対象と身体のあいだでフィクショナルに生じる何重もの相互包摂的運動としてある。

このように荒川の建築は、距離を隔てたものとのあいだに私のネットワークを築く、アニミズム的〈鏡〉を多重的に誘発する装置として存在する。私でないものに私を見ることにおいて生じる、魂の内的構造たる〈距離〉から編まれた制作的共同体。〈遍在の場(Ubiquitous Site)〉と呼ばれる、《現実と虚構が交わり、支離滅裂でアブストラクトなフィールド》。それは、宮川が素材として計上した〈非人称的空間〉の、身体+環境における展開例であり、テクストにおいて生じる抒情主体をめぐる事態である「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」の実践例でもあり、さらにはデュシャンが模索した〈アンフラマンス〉の拡張されたかたちでもあるだろう。私らは「制作へ」で構築された〈制作〉論の展開例のひとつを —— あるいは参照先の多くを共有し、同様の問題意識を持ったがゆえに結果として近似したもうひとつの〈制作〉論を —— 荒川の作品・理論に見る。

5.「あそこに私がいる」で編まれた共同体の設計へ

「制作へ」は、宮川に代表されるような、作品内部における非人称化や、先取りされた安定した対象ないしは表現主体を抜きにしてなされる類似の錯綜といった問題を、具体的かつ日常的な〈制作〉に関わるものとして読み替える。それは、デュシャンの仕事を身体や共同制作に関わるものとして組み換え拡張した荒川修作のアプローチと近接関係にあると同時に、作家論かその否定か、人間か事物か、相関主義か非相関主義か、といった二元論を超えるための試み —— 土台=〈プロトタイプ〉 —— としてもある。

言語とは、認知の根底にある〈摸写(ミメーシス)的鏡像構造〉を根幹に持つ素材=メディウムであり、それによって構築されたテクストは、おのずと避けがたく〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を立ち上げる。ゆえに、言語を用いてなされる表現をめぐって議論され実践されてきた技術や思考は、「制作へ」での議論を発展させていく上で豊かに活用しうるのではないか。

たとえば貞久秀紀による詩作品は、いくつもの相容れない私を投入し行き交わせることを身体に強いる一種の〈指示書〉としてあるだろう。それを携えて散歩するとき、私と散歩道は、 それ自体が鏡を多数発生させたりさせなかったりする〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉の実験場となっているのである。

1.「制作へ」における言語

A. 三種の「よって」

上妻世海「制作へ」は、宮川淳、レーン・ウィラースレフ、西田幾多郎、中村雄二郎、福岡伸一、木岡伸夫、デイヴィッド・エイブラム、養老孟司、中沢新一など、様々なジャンル・年代の論者のテクストを、〈制作〉という概念において次々結びつけていく仕方で書かれています。結果、各々のテクストの設けた概念分類が、相互に翻訳関係におかれるという事態が生じている。たとえば〈述語的統合〉という概念は、木村敏が野矢啓一との対談のなかで提示したものですが、「制作へ」はそれを、宮川における〈鏡≒本の空間〉や、ウィラースレフにおける狩りの様態、大乗仏教の空観などと接続させています。

そうして読み手のなかには、徐々に、大量の概念を行き交わせる体系のようなものが作り出されていく。

おそらくそれを自ら最も明確に示したのが、中盤辺りに出てくる《三種の「よって」》でしょう。

ここまでの議論を、「因って」(原因)、「依って」(縁起)、「由って」(理由)という三種の「よって」を通じて、整理することができる。

自然科学の因果関係と「主語的統合」は、物事の「原因」と「結果」を追究し、「私が対象を見る」という記述を可能にし、「私は私である」という自己同一性を強化することで、第一の「因って」を保っている。

大乗仏教の空観、鏡≒本の空間、狩りの様態、「述語的統合」、すなわち「制作的空間」では、第二の「依って」が表す一と他の相依相待、つまり「縁起」の関係、私の二重化、ミメーシスの眩暈、「私は私でなく、私でなくもない」という私と非—私の不安定な統御、そして五感の組み替えによって、「主語的統合」を可能にする場が示された。

第三の「由って」が表すのは、存在の根拠が存在でも非存在でもなく、それらの根源たる「非」、絶対無にあることが明らかにされた。そして、その「非」の場所から、肯定と否定が現れるのであった。それは、これまであまり指摘されることのなかった「制作的空間」への媒介、つまり一歩目の「制作」という側面である。まず、この「由って」を経ることで、僕たちは肯定と否定が現れる場所、主語的統合を生み出す場所、常識が生成される場所、そして身体が新たに編成される場所に立つことができるのである。

上妻世海「制作へ」(改行は引用者による)

つまり、〈制作〉とは、次のような過程であると考えられる。

まず制作者は、③「由って」を通って〈制作〉へと進み、②「依って」=制作的空間=〈共通感覚〉=デュシャンが切り開いた場所において、私や五感を操作する。そしてその操作を通じて、①「因って」における自己同一性・五感の秩序が組み換えられていく。

③②①と縦に積まれた三層構造になっていると考えれば、③から②、そして①へという垂直方向の〈あいだ〉での動きが〈制作〉では生じている。同時にそれは、①における水平方向の〈あいだ〉の行き来を実現してもいる。

このような大枠において —— あるいはその大枠の記述を目指して ——「制作へ」の議論は展開されていると、ひとまず簡単には言うことができる。

B. 言語

以上をいったん踏まえた上で、本稿では、言語・テクストの問題に注目したいと思います。

「制作へ」は、その論の展開において、繰り返し言語・テクストの問題を扱っている。たとえば次のような箇所 ——。

そこ〔=制作〕では、安定的な自己同一性を保つことはできない。なぜなら、あらかじめ構想していた安定的な私は、書くこと、描くことによって、そのたびに別の私として作られるのだから。ロラン・バルトが『言語のざわめき』の中で、「書くということにおいて、主体はエクリチュールと/から直接に同時的なものとして構成される、エクリチュールを介して実現され、影響をこうむる」と言っているように、である。「作品」や「作者」「読者」という概念は、制作の過程の中で「これでよし」と切断し〈形〉として外在化した結果、生じるものにすぎない。ここには過去から現在、そして未来へ、という時間の流れでは捉え切れない往還運動が存在する。つまり、偶然誤って引いてしまった線によって、作り手がそれに導かれることで〈形〉ができ上がったとき、その偶然性は「作品」にとっての必然性へと変化する。過去は変えられないものではなく、「制作」では頻繁に変わり続けるのだ。そして、「作品」として外在化されること、あるいはそれを引き受け「作者」となることで、主体もまたさらに変化していく。リチャード・セネットが『クラフツマン』の中で語るように、「制作」の中で、つまり物質性との対話の只中で、作り手は作ることへの責任や技術や精神の自己規律を醸成していくのだから。

上妻世海「制作へ」

感応的な関係を再度取り戻すこと……そうすることで、僕たちはそれぞれの身体と世界との相関性に閉じるだけでなく、その外側の存在を知り、振る舞いでもって交感するようになる。現象を超えて実在を感じること、音やリズム、形として繋ぎ合わせること。それはある意味、僕たちが自然に根を下しさえすれば当たり前のことなのである。テキストとは身体である。分かるだろうか。

上妻世海「制作へ」

書くことによる私の変容。あるいはテクストそのものが、もはや身体であるということ。

こうした言語・テクストの問題が特に積極的に論じられるのが、論も佳境に入った、第15章です。その冒頭の一節を見てみます。

言語と身体は、分離された異なる領域と考えられがちである。しかし、「身体性」を考える上で、言語を起点にすることは重要である。身体が理性と感性、そして想像力を司る場所だとするなら、傾きとして理性的な言語、そして感性的、想像的な言語もある。また、このエッセイでここまで忌避してきた、ロゴスと結びつく形式化された言語ではなく、身体に根を下ろした生きた言語について考えることは、マジックワードとして曖昧に扱われがちな「身体性」という概念の解像度を上げることに寄与するからである。

上妻世海「制作へ」

「制作へ」は、〈制作〉を通してなされる私や五感や身体の組み換えを論じるなかで、しかしそのままだと《身体性という一点において神秘化するだけ》になってしまうのではないか、という問いを立てます。そしてそれを解決するためには、《〈共通感覚〉に根を下すこと、〈体性感覚〉を活性化することを可能にする原理を明らかにしなければ》ならない、と主張する。

そのために向かう先として設定されるのが、言語というものの再定義なのです。

ロゴスと結びつく形式化された言語、すなわち《世界と分離された慣習的かつ恣意的な記号システム》としての言語(ソシュール的言語観)ではないものとして、言語を定義すること。それが、〈制作〉すなわち《三種の「よって」》を通じてなされる私・五感・身体の組み換えの具体的展開例につながると、考えられている。逆に言えば、「制作へ」での〈制作〉論は、その成立において、言語というものにかなり大きなものを賭けている。

C. 「感覚的で身体的な現象」としての言語

では、それは具体的にはどのような内容だったのか。

「制作へ」が大きく依拠するのは、デイヴィッド・エイブラムによる『感応の呪文』という書物です。「制作へ」が引いている箇所をここでも引いておきます。

① 知覚という出来事は、経験的に考えると、本来相互作用的で参与=融即的な出来事であり、言い換えれば、知覚するものとされるものの相互交流にほかならない。

② 知覚される事物は知覚する身体との遭遇において、生命ある生ける力となって積極的に私たちを関係の中へ引き入れる。自発的で前概念的な経験は現象を二元論的に、生命あるものと「無生命」のものに分け隔てることはせず、せいぜい生命あるものの多様な形における相関的区別を認める程度である。

③ 感覚する身体と、表情に富む生ける風景との知覚的相互交流は、他者とのより意識的で言語的な相互交流を生みもし支えもする。私たちが「言語」と呼ぶ複雑な相互作用は、私たちの肉体と世界の肉との間で常にすでに展開している非言語的な交流に根ざしているのである。

④ したがって、人間の言語は、人間の身体や共同体の構造によってのみ特徴づけられているのではなく、人間以上の大地の喚起力に富む地形や型の影響も受けている。経験的に考えれば、言語が人間という有機体の特別な所有物でないことは、言語が私たちを包み込む生命ある大地の表現であるということと同じである。

デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』

《分離された二元論ではなく、移行性、可逆性、共感性、共感覚性を伴った未分化の相互浸透である》ものとしての知覚、それに根付いたものとして言語を定義すること。人間に専有されないものとしての言語。

こうしたパースペクティブを土台にしつつ、そこへV・S・ラマチャンドランの『脳のなかの幽霊』や「数字に色を見る人たち」での議論(獲得性過共感をめぐるラバーハンド実験や、共感覚性をめぐるブーバ・キキ効果など)を接続していくことで、「制作へ」は、私というものを《三種の「よって」》を通じて組み換え可能なものとして定義しなおしたように、言語というものを、主客未分化状態において行き交う様々な身振り・音・リズム・感覚から生じるものとして定義しなおそうとします。

僕たちにはもともと、異なる感覚を繋ぎ合わせる能力が備わっている。これを隠喩的と呼んでもよいし、詩的と言ってもよいだろう。そして、ここまでロゴス的論理と言ってきた慣習的で指示的な言語は、本質的に二次的で派生的なのだ。もし言語が純粋に理性的で恣意的なコードではなく、「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」であるならば、私たちの言語は人間という種以外のものの身振り、音、リズムからも影響を受けていると言えるだろう。それはウィラースレフのミメーシスの理論からでも、エイブラムによる融即理論からでも示すことができるはずだ。そうなれば、もはや「言語」は人間だけの所有物ではない。言語が、常にその根底において身体的、感情的に共鳴するのであれば、鳥が奏でる歌の疑いようもない表現の豊かさや、深夜に響きわたる狼の遠吠えから、完全には分け隔てられない。実際、もし人間の言葉が身体と世界との絶えざる相互作用から生ずるのであれば、エイブラムの言うように、「この言語は私たちに『属して』いるように生命的風景にも『属して』いる」のではないだろうか。

上妻世海「制作へ」

言語は、先んじて与えられた指示の枠組みではない。ウィラースレフいわく《アニミズムの実践的側面であり、その世界製作の仕組みそのものである》ミメーシスがもたらす主客未分化状態=融即において、身体の振る舞いが、事後的に〈制作〉するものである。

このように定義することで、「制作へ」は、〈制作〉を通じての私・五感・身体の組み換えの具体的プロセスの一例を見せるとともに、身体性という概念の解像度を上げようとしたのでした。

言語とは何かを見ていくことを通じて、身体を活性化させること、あるいは体性感覚から主語的統合を作り出すための基礎を描き出せたのではないだろうか。円としての私は、眼によって分離された対象を表象するのではなく流れの中に内在し、視点が移行し、さまざまな情やイマージュ、音や形が飛び交う中で、リズムを感じ、自らの身体で振る舞い、それらを隠喩的に接合していく。そして、それは身体が自然に根を下ろした状態なのである。そうでなければ、言語は死んでしまうのだ。主語的統合を作り変え続けなければならない。それが身体を制作するということなのである。

上妻世海「制作へ」

D. テクストの制作と私・身体・五感の組み換え

言語とは《「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」》である —— これは、たしかに《かなり実感に近いものがあるので納得できる》(「制作へ」)話です。

たとえば認知言語学における議論は、言語をおおよそそうした身体や環境に由来して構築されるものとして考えていくし、一般的に非言語的情報と見なされるところの身振り手振りや場、視線の動き、言い澱み、声のイントネーションなどまで含めたかたちで言語コミュニケーションを捉え考えていくものとしては、談話分析の蓄積がある。あるいは言語が音にはっきり影響を受けて変容したり構築されたりする事態に関して言えば、オノマトペをめぐる研究は発展途上ながらも充実した蓄積を生んでいるし※1、詩人・批評家の吉本隆明も、宮沢賢治におけるオノマトペ・造語を、既存の言語を離れ《事象そのものの実体の像》《意味多様体のアモルフなそして重層したかたまり》を一挙に表現する新たな言語を創造するものとして論じていました※2。個人的な小説・詩歌の制作経験から言っても、日々の生活における身体と環境のあいだの相互作用は、言語表現の制作へと、確かにつながっているように感じられる。

ただ、同時に、言語とは《「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」》である、というテーゼだけでは、詩歌や小説、あるいは言語を用いて制作された美術作品等における具体的な技術と、「制作へ」における〈制作〉論とのあいだのつながりが、若干まだ見えづらいようにも思える。結果、ともすれば、《鳥が奏でる歌の疑いようもない表現の豊かさや、深夜に響きわたる狼の遠吠え》に身を晒していればよい作品が作れる、という、漠然とした姿勢・生き方の話で完結してしまう危うさが、いくらか生じてしまうのではないか。

もちろんそこにおさまることを許さない議論が「制作へ」には多く含まれているし、たとえそうなったとしてもそれはそれでよいのかもしれませんが、しかしひとたびそうした姿勢・生き方のレベルにとどまってしまうと、これまでの歴史において、言語を用いた(詩歌、散文、美術、その他様々な)〈制作〉をめぐって生まれてきた数多くの技術や理論が、「制作へ」とのつながりのなかでうまく使えないままになってしまう恐れがある。逆に言えば、そこのあたりをさらに明確に地続きにしておけるなら、私らは「制作へ」での議論とより密に関わるものとして、かつて書かれた詩を読み、小説を書き、絵画や建築やダンス等様々な表現形式の試みと言語のあいだの関係を考えていくことができるだろう。

言語の(身体・環境を介した)組み換えは良いとして、言語を用いた〈制作〉によって生じる私・身体・五感の組み換えの内実についても、それを今後〈制作〉論に紐付いたかたちで様々に検分していけるようなとっかかりをもう少し設けておきたい —— そのように、主に言語表現に携わっている身としては、切実に感じるところがあるのです。

そして、「制作へ」が言語の問題に賭けていたものの大きさを考えれば、こうしたかたちで補助線を何本か引いておくことは、〈制作〉論の解像度をさらに上げ、拡張可能性を開いていくことにも直結するのではないでしょうか。

以上のような観点から、本稿では、「制作へ」が参照していたいくつかの議論の背景を、関連するだろうテクストや作品とともに再度検討していく過程を通じて —— 特にミメーシスの問題に焦点を当てながら ——〈制作的空間〉と言語の関係についてあらためて記述していきたい。「制作へ」論であると同時に、「制作へ」に触発され生まれた思考の集積(のひとつ)として提示できればと思います。

あらためて本稿の流れに触れておきます。

まず、美術批評家でありながら言語・テクストの問題を積極的に扱い、かつ、「制作へ」でも冒頭から末尾に到るまで通低音のように参照されていた宮川淳について、主に1960年代に起こっていた議論を駆け足にたどりながら、彼の思想の背景にあったものを掴んでいきます。

次に、宮川が積極的に論じるとともに、「制作へ」における〈制作〉の主たる特徴のひとつでもあるところの〈非人称〉の問題について、詩や散文をめぐる議論から考えます。重要となるのは、〈喩〉の問題です。

その上で、荒川修作によるアプローチを見ていきます。荒川は、宮川が自らの議論を展開する上で繰り返し参照した作家であり、かつ、これもまた「制作へ」が大きな参照項として置いていたマルセル・デュシャンから直接影響を受け、彼の思想を拡張しようとしていた人物でもあります。

荒川のアプローチは、「制作へ」での議論とも、様々な共鳴を起こしています。美術を出発点としながら、宮川ら同時代の批評との緊張関係のなかに身を置き、さらにデュシャンを批判的に受け継ぐ過程で言語の問題に大きく接近し、共同制作や身体の問題へ、ついには建築の実践にまで到った荒川のしごとを確認することで、「制作へ」での議論を歴史的文脈に接続すると同時に、〈制作〉と言語の関係について、より深く潜った見取り図や展開例を記述してみたいと思います。これはまた、補足すれば、詩歌や小説をめぐってこれまでなされてきた議論と、宮川・デュシャン・荒川らをはじめとする美術でなされてきた議論を、「制作へ」をもとに地続きなものとして設定する試みにもなるでしょう。

2. 非人称的空間 —— 宮川淳

A.〈鏡≒本の空間〉

「制作へ」は、冒頭と末尾で、それぞれ宮川のテクストを引用しています。いくらか特権的な地位を与えているといっても過言ではない。たしかに宮川の論じる〈鏡≒本の空間〉=〈非人称的空間〉は、「制作へ」での議論の根幹部分を築いているもののひとつであるように思えます。

似ていること、それは単にあるものがほかのものに似ていることにすぎないのではないのだから。というか、むしろこの事実を通じて、しかし、より深く、つぎのようなことなのだ —— 同じものであり、しかも同時にほかのものであること、それがあることとは別のところでそれ自体であること、それゆえに、ある〈中間的な〉空間……いわばこの非人称的な〈と〉の空間そのものの浸透であり、それがすべての自己同一性……をむしばむのだ。なによりもこのわたしとわたしとのあいだのずれ —— 「もう一度映像が僕を見つめる、その映像の目。そしてもう一度およそ想像を絶する空間が僕たちのあいだに形作られる。……」

宮川淳『鏡・空間・イマージュ』

《安定的なコギトが分裂し、その奥にある基底が見え隠れする》事態が生じるという、宮川の〈鏡≒本の空間〉は、先ほど触れた《三種の「よって」》による整理のなかでは、②「依って」に位置づけられています。つまり、〈制作的空間〉や〈共通感覚〉、《デュシャンが切り開いた場所》といった、〈制作〉論の核にあたる概念らとのあいだで翻訳関係を生じさせるものとして考えられているのです。

宮川によれば、この空間は、《書く行為と読む行為が同時的・相互的なものとして理解される……〈彎曲した空間〉》であり、《一人称の小説、いやすべての小説に内在する曖昧性》をもたらすのだと言います。読み手・書き手の隔たりなく皆が制作主体として想定されること、そしてそれがテクスト内部の問題として生じること ——〈非人称的空間〉としてのテクスト(の〈制作〉)。

では、こうしたパースペクティブに宮川が至った背景には、そもそも何があったのでしょうか。そしてそれは、宮川が繰り返し接近する言語の問題と、いかなる関係を結んでいたのでしょうか。

B. 史的背景

「制作へ」で参照された『鏡・空間・イマージュ』は、1967年に刊行されました。宮川が「アンフォルメル以後」という論考でデビューしてから4年後の書物ですが、当然ながらそこには、それまでに彼が展開した議論や、同世代の批評家との論争など、様々な背景が多分に埋め込まれています。今回すべてを確認する余裕は当然ありませんが、いくつかの点にしぼって、辿っていきます。

〈反芸術〉

宮川はそのデビュー作である「アンフォルメル以後」において、近代芸術の歴史を、形式批判の悪循環として捉え、同時に《完全な自己表現への幻想》を批判しました。表現に先立つ何ものかがまずあり、それを作家が自らの表現としてあらわす。その表し方=表現形式が、たとえば具象から抽象へというように時代とともに移り変わっていく……そんな考え方が、いまだに残ってしまっている。しかしそれはおかしいのではないか、という問いです。

そしてそこからの離脱方法として提示されたのが、ジェスト(行為)とマチエール(物質)の相互作用による、芸術表現そのものの自立化でした。

描かれる対象と、描く行為。両者を事前に切り分け、前者に応じて後者がなされていくと考えるのではなく、物質の側に、描く行為が埋め込まれ、さらにはあらゆる日常的な物質が、行為として用いられるという状態を、考える。ジェストとマチエールの拮抗関係が続いていくなかで、表現行為というものは、描かれる対象と描く行為のいずれかに従属するのではないかたちで、真に自立するのではないか。

こうしたパースペクティブのもとで、ラウシェンバーグをはじめとする「反芸術」の画家たちによる、作品への日常的なオブジェクトの使用を、宮川は理論的に説明したのでした。

ただ、こうして論じられた〈反芸術〉、特に日本におけるそれをめぐって、東野芳明とのあいだで論争が生じます。これが有名な〈反芸術論争〉です。

きっかけは、読売アンデパンダン展とその中止でした。1949年の開催時には平穏な展覧会だった読売アンデパンダン展は、無審査だったということ、また1956年11月に東京日本橋高島屋百貨店でミシェル・タピエの企画のもと行われた「世界・今日の美術展」をきっかけとするアンフォルメル旋風の影響も後押しして、徐々に、一般的な美術材料とは異なるとされてきた素材、たとえば砂や布、金網、さらにはたわしやサンダル、機械部品などを使った作品が、若手の作家によって多数出品されるようになります。こうした傾向に対して広く名称として用いられたのが、〈反芸術〉という言葉でした。もともとは、1960年の第十二回展に対する展評において、美術批評家の東野芳明が、工藤哲巳の作品《X型基本体に於ける増殖性連鎖反応》に対して用いたものでした。

〈反芸術〉は次第に若手作家らのあいだで一大潮流となったのですが、しかしその結果として、1961〜1963年の読売アンデパンダン展は極度の混乱に陥り、第16回展開催直前(1964年1月)、東野芳明が南画廊で企画した「ヤングセブン」展初日にあわせて開かれたシンポジウム「“反芸術”是か非か」(ブリヂストン・ホール)にて、中止が発表されました。

そのシンポジウムで、東野は、〈反芸術〉をはじめとするポップ・アーティストたちの活動について、セザンヌがサン・ビクトワール山を描いたのと同様に、彼らにとっての自然であるマスメディアのイメージを描き出しているのだろう、と発言しました。

これに対して、宮川が「反芸術 その日常性への下降」(『美術手帖』1964年4月号)というテクストで問題提起します。東野の見立ては、絵画が何ものかの表現としてあるというパースペクティヴを維持したまま抽象と具象の二元論を延命させているに過ぎないのではないか、と批判したのです。

宮川は画布や絵具を物体として見るラウシェンバーグの言葉を引き、アクションペインティングが為した、絵画を純粋な行為にまで還元するという目論見が、《事物の行為への還元》、さらには《客観的なレアリテの概念》の否定というかたちで反芸術に引き継がれた結果、《日常の物体を作品の中に導入することを許した》のではないか、と論じます。そしてそこで、事前に先取りされた表現対象が《不在の芸術はいかにして存在可能かという不可能な問い》が、当時の芸術において大きなものとしてあるはずだ、と主張したのです。

もちろんこれは、宮川自身が「アンフォルメル以後」で展開した議論に限りなく近い。いわば日本における〈反芸術〉の名付け親となった東野の考えに対して、あらためて持論をぶつけたのだとも言えます。

鏡と影

結局、〈反芸術論争〉は、うまく噛み合わないまま数ヶ月で消滅します。

とはいえ、多くの注目を集め、読売アンデパンダン展の中止とともに、日本の美術の流れにおいて明確な切り替わりを示すものとなりました。同じく美術批評家として活躍していた中原佑介は、「「反芸術」についての覚え書」(『美術手帖』1964年12月)というテクストを発表し、そこで〈反芸術論争〉を彼なりに総括しています。さらに翌月の『現代美術』1965年1月号に発表した「「見る」ことについて」でも、〈反芸術論争〉を意識したようなかたちで論を展開しました。

後者のテクストで、中原は、サルトルのテクスト『文学とは何か』から、〈ことば〉の透明さと〈色彩〉の不透明さという二項対立を抽出し、さらにそうした透明な〈ことば〉によって構成されるものとしての小説を〈読む〉ことに関して、やはりサルトルのドス・パソス論「アメリカ論」から、小説という一つの鏡の中へ飛び込むこと、という表現を引用しています。透明な〈ことば〉は、対象を鏡のように曇りなく映し出すものであり、〈読む〉とはそういった曇りなき関係性のもとで構築された作品を、現実の反映として理解することである。ゆえに絵画においてもまた、〈読む〉は成立する。たとえば写実主義の絵画は、《絵画の世界と小説の世界の構造上の類似性を土台にしている》ものであり、それは〈見る〉絵画というよりは〈読む〉絵画とされるのです。

その上で、中原は絵画を〈見る〉とはどういうことかという問いに関して、アンリ・ルフェーヴルの弁証法的解釈などに触れながら、画布や絵具といったオブジェクトのレベルと、絵画によって描かれたイリュージョンのレベルの二項対立を提示し、《絵画とは、この世に現存する「もの」のひとつの条件づけである。あるいは、ある条件を課せられた「もの」であるともいえる》と主張します。そして、《戦後の絵画の特徴のひとつは、絵画のマチエールがクローズアップされたことにあるという》とした上で、以下のように論じる。

変ったのは色彩という「もの」そのものでなく、それにたいする「条件づけ」が変ったのである。……絵画における「条件づけ」の変化は、美術用語でいうなら、イメージとオブジェの両者が互いに浸透し合ったということである。たとえば、そのイメージにおいても、またさまざまな物体の導入という事実においても、絵画が日常的なものをおおきくとり入れたのは、必らずしも、その主題、素材のもつ日常性ということだけを意味しない。……むしろその「条件づけ」の変化が、われわれが絵画の内の世界を「見る」ということと、絵画でない日常生活の事物を「見る」ということとのその双方が境界をもちがたく混淆しはじめたということにほかならない。絵画の世界を日常的というのは、つまるところ「見る」ものの視覚を通した体験によって決るほかないのである。

中原佑介「「見る」ことについて」

絵画作品として発表されたオブジェクトだけでなく、日常のあらゆるものをイリュージョン込みで見るように視覚そのものが変化したことで、日常の素材を芸術作品の中に取り込むということが容易になった —— その結果として〈反芸術〉を代表とする当時の美術の傾向があらわれたのだ、というわけです。

中原は、〈反芸術論争〉において宮川が提示した、客観的なレアリテの瓦解という見立てに一定程度同意しつつ、それを表現過程の自立として捉えるのではなく、あくまで、見ることの条件づけの変化として捉えることで、あらゆるオブジェクトに対する視覚にイリュージョンが混入するというような事態に注目したのでした。

さらに8ヶ月後、中原は、「影と神秘の画家たち —— イメージと影についての考察」(『美術手帖』1965年9月号)を発表します。これは、〈反芸術〉での物体の氾濫から一転して不在の問題が前面に出始めていた当時の日本の美術の状況を、それまでの美術史に位置づけようとする試みであると同時に、主に高松次郎をめぐる議論として整理されることの多い宮川淳との論争〈影論争〉の発端にもなったテクストです。※3

そこでは、見ることの条件づけという「「見る」ことについて」での議論を引き継いだものとして、〈カテゴリーの体系〉=〈ことば〉を介しなければ絵画は運動を描くことができないという問題設定を最初に行い、その上で、自然をそのままに描こうとした印象派、絵画内部で(世界とは別に)独自の〈ことば〉間関係を構築したジョルジュ・スーラ、さらにその先で絵画における物体と影の関係を模索し「表現の表現」のような状態にまで達したジョルジョ・デ・キリコを論じ、最後に荒川修作を、《ことばと同じ程に抽象的であり、個別性をも具体性をも持っていない》シルエットを用いてそれらの間の非常に具体的な関係を試行錯誤する作品を発表している作家として論じたのでした。

空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為

このように、中原は〈反芸術論争〉における宮川の議論を踏まえつつ、独自にそれを発展させ、描く対象と描く行為の関係が作品内部で問われるような状態を論じたのでした。

これに対して、宮川が即座に反応します。そのとき宮川は『美術手帖』の月評を担当していたのですが、そこで、各展覧会へのコメントに絡めつつ、中原のテクストに言及したのです。

宮川は、中原の主張を《イメージとは影である》というテーゼに圧縮した上で、それを《実体思考》と看破しました。中原は、「影と神秘の画家たち —— イメージと影についての考察」のなかで、単に絵画=イメージがそれの描く対象の虚像としてあるだけだとは主張していません。表現において、何かが何かの表現とされること、そこに存在する類似関係の問題を論じることが目指されていました。

ただ、宮川は、中原が提出した、絵画と表現対象の間の新たな対応関係の模索というあり方では、《実体と影、主体と客体》という構図が残り続けていると考えたのです。つまり依然として中原の考えには、表現に先立つ描写対象が存在しているため、いくらそれを表現内部で問うと言っても、結局は描写対象に従属する形で表現がなされるだけになってしまうのではないか、ということです。それに対して宮川が注目するのは、《イメージへのイメージ自体の回帰》、そして《空白を満たさずにはいられないわれわれの営為》でした。

しばしば危険視されてきたとすれば、それは信じられがちなように、イメージが実体の影であり、虚像であり、偽りであるからでない。影はそれ自体においては現実である。むしろ、それはイメージにおいて、われわれ自身が実体であることを失い、実体と影、主体と客体との間の無名で中性的な領域の中にさまよいこむからにほかなるまい。……イメージをポジティヴな価値にまで高めようとした過程がイメージの自壊作用にまで行きついたあと、今日の絵画にふたたびイメージが戻りつつあるとすれば、重要なことはイメージの回復であるよりも、イメージへのイメージ自体の回帰であるように思われる。……イメージを虚像として捉えるものはなお実体思考だろう。イメージは認識の対象として主体の外にある。だが、イメージとは単に実体の影にすぎないのではない。それはむしろ、主体と客体、実体と虚像という二元論的な認識図式の間隙からの中性的な《と》の空間の滲出、侵食であると同時に、この空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為にほかならない。たとえばアラン・ロブ=グリエの映画『不滅の女』の主題はぼくにはイメージのこのような本質にほかならないように思える。

宮川淳「月評」(『美術手帖』1965年10月号)

すでにこの1965年の段階で、『鏡・空間・イマージュ』のテクストと一致するところが多く見られるかと思います。実はこの月評は、当時発表済だったテクスト「鏡について」からの引用によって構成されていて、しかもそれは『鏡・空間・イマージュ』の冒頭に収録されている一連のテクストの元となったものなのです。

つまり、宮川は、中原が〈反芸術論争〉を踏まえて執筆していた「「反芸術」についての覚え書」と「「見る」ことについて」に対して、その数カ月後に密やかに応答していた、とも言える。〈鏡〉というモチーフは、『鏡・空間・イマージュ』だけを読むと宮川がオリジナルに持ち込んだもののように感じますが、その4ヶ月前にすでに中原がサルトル経由で導入しており、それに対して宮川は、同じ〈鏡〉についてあえて論じることで、異なるアプローチをよりはっきりと提示していた ーー そう考えてもさほど不自然ではない。

そしてこの月評も、同じく〈影〉という中原の中心的モチーフに言及しつつ、それを5ヶ月前にすでに自分が発表していたテクストの切り貼りで批判しようとしています。宮川は、中原の〈影〉というモチーフがもたらす同一性の問題に関する議論には同意できても、オブジェクトとイメージのカップリングが維持されることには同意できない。さらに言えば、《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》に注目せよ、と主張しています。表現行為と表現対象の二項関係を無化し、《実体と影、主体と客体との間の無名で中性的な領域》を強調する宮川の議論は、一見すると、表現主体も表現対象も抜きに、イメージだけがうごめいていくというようなかたちで想像されるかもしれません。しかし、そうではない。宮川は、《実体と影、主体と客体との間の無名で中性的な領域》をどうにかして満たそうとしてしまう《われわれの営為》こそを問題にしているのです。

宮川は「反芸術 その日常性への下降」のなかで、次のように書いていました。《マチエールとジェストとのディアレクティクにまで還元されることによって、表現過程が自立し、その自己目的化にこそ作家の唯一のアンガージュマンが賭けられるべき》。〈アンガージュマン〉とは実存主義の用語で、簡単に言えば、自覚的選択のもとで社会へ参加していくこと、というような意味です。表現過程の自立という言葉で、作家と無関係な何かが問われていたわけではない。あくまでそこには作家がいる。しかし、それでも理論的に目指されるのは、表現と表現対象の分離を超えた、もはや作家も対象も無化されるような領域だった。その狭間における、まさに〈不可能な問い〉こそが、宮川の最大の関心事だったのです。

このような〈不可能な問い〉は、「制作へ」における〈制作〉論が重視するところの〈不安定な魂の制御〉の問題とも直結するものでしょう。

実践とは「私が対象を見る」といった、私と対象が切り離された認識の在り方でもなければ、私と対象が完全に同化すること、「私はエルクである」でもなく、その間を揺らぎながら「私はエルクではなく、エルクでなくもない」を維持することなのである。その制御に失敗することは、彼らにとって死を意味する。模倣とは魅惑と危険に満ちたものなのだ。

上妻世海「制作へ」

《実体と影、主体と客体との間の無名で中性的な領域》の問題にとどまらず、それをどうにかして満たそうとしてしまう《われわれの営為》にまで議論を押し広げていくこと。それができてはじめて、私らは、私らの生において、具体的に〈制作〉を続けていくことができる。

C.〈非人称的空間〉の作家

無名の眼

宮川による『美術手帖』月評を読んだ中原は、自らが親しく相談役を務めていたおぎくぼ画廊の機関誌『眼』への寄稿を、宮川に依頼しました。宮川はそれに応じ、翌月刊行の『眼』(1965年11月)に、「絵画とその影」を発表します。〈反芸術〉以後において、イメージの問題が絵画とは別の場所で満たされ、むしろ絵画そのものがもはやイメージと化しつつあるという状況を指摘し、それを象徴するのが、荒川の作品におけるイメージへの思考であると論じました。

さらに宮川は、続けて2つのテクストを発表します。「影の侵入」(『1966年美術年鑑』―『美術手帖』1965年12月増刊号)と、『美術手帖』1966年1月号での荒川修作の作家紹介文です。前者は後者との重複が多いので、本稿では後者のみを扱います。そこでは、荒川の作品が次のように論じられていました。

この世界の忘れがたさはその薄明の光のような非人称性だろう。それは例えばアンチロマンの作家ロブグリエの小説「嫉妬」の決して姿は見せないが、たえずそこにいることをやめないあの無名の眼を想わせる。この影の世界はおそらくこの無名の眼に対応している。

この無名の眼、それはもはや見ることの可能性ではなく、見ないことの不可能性でしかないだろう、そしてこの眼にとって、すべては影、つまりもはや存在することの可能性ではなく、存在しないことの不可能性でしかないだろう。

宮川淳「荒川修作」

ロブ=グリエの名前は、先ほどの月評でも《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》をめぐるものとして取り上げられていました。

『嫉妬』は、ひたすらな客観描写の積み重ねの中から、消しきれない語り手の存在が浮き彫りになるという技法が駆使された小説として知られています。つまり、どのように表現主体を排除しようとしても、作品内部に表現主体が〈無名の眼〉としてあらわれてしまうこと。それが、《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》の帰結として生じるのです。

中原が論じたように、オブジェクト同士の平等性が目指されたとしても、そこには常にパースペクティブが存在する。しかも、わたしによって占有されることのない、ひたすらな〈無人称性〉として。※4

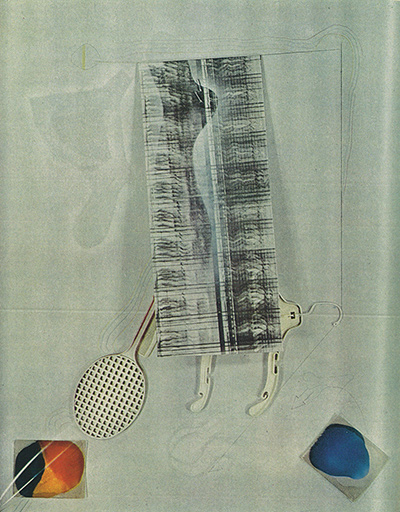

荒川修作『無題』(1964)(宮川淳「荒川修作」に引用されている作品)※5

荒川修作『無題』(1964)(宮川淳「荒川修作」に引用されている作品)※5

素材としての〈非人称的空間〉

さらに宮川は、ミシェル・フーコー「これはパイプではない」の抄訳とともに『美術手帖』1969年1月号に発表したテクスト「絵を見ることへの問い〈陳述〉と〈反陳述〉との交錯」で、またもや荒川の作品を、デュシャンとマグリットの中間に位置付けつつ、先の〈無人称性〉に関する議論の延長線上で論じます。

荒川修作があらわれ出させるこの未知の空間……この空間、それを見ることの空間はその手前に、画面と見る者との間にあるからである。われわれは画面の背後の、いいかえれば事物にまで到達せず、画面の表面で反射され、ことばに収斂される。画面は事物とことばとを切り離す表面である。

無限の往復運動が錯雑するこの厚み、われわれの絵を見ることを可能にさせると同時に、〈絵画〉を成立させ、この空間そのものの中に、一枚の物質的な平面に還元されることのできない〈作品〉を出現させるのは、この非人称的な空間である。

メディアとしての空間について考えること。いいかえれば、ことばがあるいはそれと対立させられる意味でのイメージが、メディアなのではない。われわれをとりまく、この見えない非人称的な空間そのものがメディアなのだ。

宮川淳「絵を見ることへの問い〈陳述〉と〈反陳述〉との交錯」

ここに見いだせるのは、いわば〈制作〉におけるメディア=素材としての〈非人称的空間〉です。

絵画の中に言葉を用いる荒川の作品は、しかし言葉だけを素材としているのでも、あるいは言葉が指し示す対象やイメージを素材としているのでもない。《主体と客体、実体と虚像という二元論的な認識図式の間隙から》滲出、侵食する《中性的な《と》の空間》、それこそを最たる素材として用いている。

そしてその空間は —— 繰り返すようですが —— ただの無ではない。あくまでそこには、〈無名の眼〉が存在しているからです。《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》によって投げ込まれた眼。それは各々の私が投げ込んでいながら、しかし作品において私なのか私でないのか判別つかないものへと組み換えられてしまった眼です。

D. いったんのまとめ

以上、駆け足で、宮川の1960年代の議論とその周囲を見ていきました。

『鏡・空間・イマージュ』で展開され、「制作へ」でも取り上げられた、イマージュの自立性の問題 ——「制作へ」の言葉を借りれば、《イマージュは、根源的に、ここ、イマージュが現わす対象の存在ではなく、いわばイマージュそのものの現前、なにものかの再現ではなく、単純に似ていることなのである》—— は、アンフォルメルから〈反芸術〉、そして不在の芸術へという、1960年代中盤ごろの日本の美術をめぐる言説・実践のなかで醸成され、発展させられていったものとしてあったのでした。

またその発展過程において常に参照されていたのが、荒川修作の作品でした。宮川の1960年代の議論は、荒川の作品の発展過程と並行して展開されていたのです。

そして宮川は、イマージュの自立性と表現主体の関係をめぐる〈不可能な問い〉の先で、荒川の作品を手がかりに、ひとつの考え方に到った。それは、〈非人称的空間〉を、作品と鑑賞者のあいだにおいて —— 作品の手前側において —— 生じる素材として考えるというアプローチです。

それは、絵画の問題であるにとどまらず、言語の問題でもありました。むしろ、言語こそが、素材としての〈非人称的空間〉を直接的に起動させるものとして存在していたと言えるでしょう。

では、ひるがえって、言語のみを主に用いる表現であるところの詩や散文をめぐる議論では、こうした素材としての〈非人称的空間〉は、どのように論じられてきたのでしょうか。

宮川が常に参照し、また「制作へ」が大きく依拠するデュシャンの仕事を、間近で見、引き継ぎ発展させようとした荒川修作について考える前に、いちど詩・散文をめぐる議論を確認しておくことで、宮川が言うところの《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》の内実に、より広く・深く迫れるようになるはずです。

3. 抒情主体と〈喩〉

A. 「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」

抒情詩

今回手がかりとするのは、詩人の安川奈緒のテクスト「感傷的筋肉、詩的虚構について」です。宮川が論じた、素材としての〈非人称的空間〉は、詩においては、抒情詩の問題として主に論じられてきました。安川のテクストは、この問題を簡潔に整理し、かつ、「制作へ」で重要な論点となった〈ミメーシス〉にまで議論を推し進めています。

まず、安川は、『抒情主体の諸相』という書物について論じます。これは《ドイツ・ロマン主義を淵源とし成立した「抒情主体」の概念が、歴史的にどのような形象化を経て今日に現れているのか》や、《抒情詩における、発話主体の声の特異性が何に拠っているのか》を検討するために1995年に行われた、コロックでの発表ないしはその他の原稿から構成された書物です。

抒情詩とは、簡単に言えば、詩人の内面や感情、情緒を、主観的に表現したとされる詩です。つまりそこには、一見すると、小説をはじめとする多くの言語表現が抱え持つような、虚構の語り手と作者の切り分けが、生じない。テクストを制作した者の声が、そのままテクストを担っているという特異な状態が、感じられてしまう。ジェラール・ジュネットやケーテ・ハンブルガーといった論者もみな、こうした考えのもと、抒情詩を《虚構性の問いが発生しない》ものとして例外化している。

しかし、果たして本当にそうなのか。抒情詩のテクストは、現実の詩人というものを正確に指し示すものとして存在しているなどと、言ってよいのか。言語表現である以上、そんな例外はありえないのではないか。

こうした問いに真っ向から向かい合ったものとして、安川は、『抒情主体の諸相』のなかから、ひとつの論文、ドミニク・コンブ「分割されたレフェランスフィクションと自伝のはざまにある抒情主体」を紹介します。

抒情主体の発話は、すべて他の虚構ジャンルと同じように「真でも偽でもない」と言わねばならない、そして、経験的な主体に修辞をほどこし、形象をあたえる再記入として抒情詩はあり、その作業こそが抒情主体を分泌するのだから、絶えまない非−人間化と脱−人称化の過程として抒情主体はあるだろう。レフェランスとしての現実からの退出過程としての抒情主体、すなわち、虚構化のダイナミズムとしての抒情主体…。

安川奈緒「感傷的筋肉、詩的虚構について」

すなわち抒情詩の主体もまた、虚構性を帯びたものとしてある。抒情詩の制作は、制作者である詩人が、《非−人間化と脱−人称化》に晒される過程を示す。

続けて安川は、この問題をめぐる日本での議論を参照します。詩人の入沢康夫が1968年に刊行した『詩の構造についての覚え書』と、それに対する同じく詩人の北川透による批判です。

入沢は「詩は表現ではない」という恐るべき(だがしかしこれは、西洋の詩学においては伝統的な議論である)一行とともに、作者−発話者−主人公に分割されてしかありえない詩的発語の性質を、ジュネットとほぼ同時代に、綿密に論じてみせた。入沢の議論においてほぼ前提とされているのは、詩の語りは、作者と語り手を必ず分割するという観点である。小説の語り手のように、とはいわないまでも、入沢においては、そういった語り手の審級は、自動的に分割され、配備されるものであると論じられていたのだったが、北川の批判は、ここに関わってくる。つまり、この発話者の審級の発生、それはよいだろう、ではなぜ、発話者が発生するのか、発話者の発生そのものの動機は詩人の側にあるのではないか、という問いかけとして、北川の批判はあったのだ。

安川奈緒「感傷的筋肉、詩的虚構について」

詩のテクストにおいても、作者と語り手は切り離されるものとしてある。これは、先のドミニク・コンブの議論とともに、容易に受け入れようと思えば受け入れられるところのものかと思います。ただ、重要なのは、そのあと、《そういった語り手の審級は、自動的に分割され、配備されるものである》ということ、そして《なぜ、発話者が発生するのか、発話者の発生そのものの動機は詩人の側にあるのではないか》という問いです。

言語表現は常に作者と語り手を切り離すよ、という認識は、いったん受け入れればあまりに当然のように感じられる。どうやったって表現はフィクションになってしまうよ、と言ってもいいし、あるいは再度、《単純に似ていること》をめぐるイマージュの議論を思い出してもいいかもしれない。テクストにおいて表現されるものは、テクストの外にいる作者の、現前・再現などではなく、ただテクスト内部において《似ている》だけなのだ、と。

しかし、ではそもそも何によって語り手は生じているのか、と考えると、非常に難しい。自動的にそうなる、と言って済むものなのか。そうではないのではないか。北川は次のように指摘します。

わたしが〈発話者〉の概念を受け入れるとしたら、むろん、フィクショナルなものとしてである。それは、作品を書くという行為における〈作者〉の意志が、何らかの必然において、意識的であれ、無意識的であれ、〈仮構〉しなければならなかったものとして意味をもっている。つまり、その〈仮構〉されたある視点、—— それを〈発話者〉と読んでさしつかえない —— ……を、〈作者〉の意志が何らかの必然(それこそをわたしはまさに解こうとしている)において、〈仮構〉するものとして考えず、〈作者〉と等価な〈人格〉として、天啓のように出現したものと考えるならば、書くという行為は、外在化され、外在化されることにおいて主体的な活動とは無縁な神秘化におちいらざるを得ないのである。

北川透「〈発話者〉とは誰か 「詩の構造についての覚え書」批判」

まず注目すべきは、北川が〈発話者〉=語り手というものを、《何らかの必然において、意識的であれ、無意識的であれ、〈仮構〉しなければならなかったもの》として論じているところです。こういった言い方は、宮川の《空白な空間を満たさずにはいられない》を思い出させます。

作ろうとして作られるものではなく、もはや不可避に、否応なく立ち上がってしまう、無名の視点。同時に、そうした無名の視点が、もし詩の制作者といっさい関わりのないかたちで勝手に生じるのであれば、それは結果的に、テクスト内部での語り手の発生を、制作者の制作と無関係に自動的に生じるものとしてしまうだろう。その先にあるのは、制作過程ないしは作品の、まったくの神秘化である。

それを避けるためには、詩がフィクショナルなものとなる過程を、制作者と密接に関わるものとして定義しなければならない。《絶えまない非−人間化と脱−人称化の過程》(ドミニク・コンブ)。画面と見る者、紙面と読む者の、間にある〈非人称的空間〉を、制作の内部に組み込むこと(宮川)。

入沢康夫の議論の強みは、書き手が受動的に、どのようなありようを強いられるかを、「書くこと」そのものの側から、思考してみせたことだろう。少なくとも入沢にとっては詩人が「語り」の体勢をとればすぐさま「発話者」はテキストにとりつく。「発話者」とは、書記行為に自らを投入することによるほとんど被害のような受動的な経験が、悲しいばかり幽霊のように出現させる形象なのかもしれないのだ。……この抒情主体の、先ほどまでに述べたような自らの虚構化は、入沢の観点を引き継ぎ、また言語との関係の手前に設定される「意志」や「主体性」の形而上学を相対化すべく(抹消すべく、ではない)、言語との関係によって、言語との関係のただなかで思考されねばならない。

安川奈緒「感傷的筋肉、詩的虚構について」

〈発話者〉の立ち上げを、《ほとんど被害のような受動的な経験》として語ること。詩を制作することとはすなわち、強制的に無名の眼で満たされた〈非人称的空間〉に自らをさらすことである。そしてその問題は、どこまでも、紙面に記されたテクストと、その手前側にいる身体(そこに根付いた生)の、あいだの関係に存在すると、考えられなければならないのです。

二者関係

このように議論を整理した上で、安川は最後に、ミメーシスの問題を接続させます。

アリストテレス『詩学』のある種の解釈のなかで、抒情のジャンルはミメーシスの過程を経ないものとして論じられてゆくのだが、本当にそうだろうか、もちろん詩はなんらかの対象を描写することに仕えるものではないだろう。だが、たとえば主体の発生におけるラカンの鏡像段階の議論……など……においては、自らの外側にあるものが要請してくるものそのものになってしまおうとすることにおいて成立する主体のエコノミーが問題になっているのだったが、翻って、抒情主体とは、ある始原の、主体の成立にかかわるミメーシスを、言語との関係に転移、投影することによって繰り返すところのものなのではないか。それはすなわち、自らがそれに成りたいと願わざるを得ないほど、自らによびかけ、自らを呼びつけてくるような詩を投げ出すこと、投げ出すという仕方での自己への触手から駆動されるミメーシスとしての、虚構「化」としての全体=詩作。この悲惨なミメーシスは、抒情的に言ってみるならば、「わたしはきみになるために、わたしを破棄しよう」

安川奈緒「感傷的筋肉、詩的虚構について」

ここには『制作へ』に収録されたいくつかの論考の中で、〈魅惑〉として論じられた事態が、抒情主体のなかに見出されていると言えるでしょう。つまり、テクストにおいて、それと接する身体によって仮構された表現主体は、《自らがそれに成りたいと願わざるを得ないほど、自らによびかけ、自らを呼びつけてくるような》ものとして、私を魅惑する。その過程とは、《主体の成立にかかわるミメーシスを、言語との関係に転移、投影することによって繰り返》したものである、と。

重要なのは、ここで二者関係が前提とされていることです。詩人と、テクスト内表現主体。私とあなた。つまり、〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉において生じる無名の眼は、ただ漠然と複数であるというものではない。いわばそこには、「あそこに私がいる」というような関係がある。

自らの外を経由した「私」の分解・再構築。アニミズム的形式でもって私の外に私の魂を見られるような、内側に距離をもった「私」の構造を制作すること。それが、詩では《ほとんど被害のような受動的な経験》として、否応なく到来する。

そしてそこに生まれるだろう、制作者と作品のあいだのぎりぎりの関係を、「制作へ」は、狩りの現場におけるエルクとの関わりをモデルにして考えていたのでした。再度引用しましょう。

実践とは「私が対象を見る」といった、私と対象が切り離された認識の在り方でもなければ、私と対象が完全に同化すること、「私はエルクである」でもなく、その間を揺らぎながら「私はエルクではなく、エルクでなくもない」を維持することなのである。その制御に失敗することは、彼らにとって死を意味する。模倣とは魅惑と危険に満ちたものなのだ。

上妻世海「制作へ」

安川の最後の一節は、《「わたしはきみになるために、わたしを破棄しよう」》です。

ただ、「制作へ」での議論を受け止めた上で考えるなら、次のように言い換える方が良い。

すなわち、「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」。

B. 言語表現の根底としての〈喩〉=プロソポペイア

次に、言語表現において駆動する《主体の成立にかかわるミメーシス》をめぐって、さらに参照項を増やしていきましょう。宮川が《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》と言うとき、そこで私から作品へと放出されていた〈空白な空間を満たすもの〉とは、いったい何なのでしょうか。

自叙伝と鏡像構造

まず参照するのは、ポール・ド・マン「摩損としての自叙伝」です。

この短いテクストは、一般的に書き手の人生をあらわしているとされる〈自叙伝〉という形式をめぐって、しかしそれが決して書き手の人生そのものを透明にはあらわしえないこと、むしろテクストが書き手の人生を制作するような逆流状態を生む可能性があることを論じています。そして重要なのは、その原因にあたるものとして、あらゆるテクストに内在する「摸写(ミメーシス)」の機能を指摘しているのです。

写真が被写体に、(写実的な)絵がその題材に依存しているように、自叙伝は指示性に依存するものであると、それほど確信できるだろうか。私たちは、行為がその結果を産むように人生が自叙伝を〈産む〉と考えているが、同様の正当性をもって、自叙伝という企図のほうが人生を産み、決定することもあるし、書き手の〈行う〉ことはすべて、実は自己描写のための技術上の要請に支配され、したがって全面的にそのメディウムの資質によって決定づけられているのだと言えないだろうか。また、ここで作用していると考えられている摸写(ミメーシス)というのはなかんずく比喩的表現の一形態であるわけだから、指示対象が比喩を決定しているのか、それとも逆なのか —— すなわち指示性という幻想は、比喩の構造と相関関係にあるのではないか。つまり、もはや明白かつ単純な指示対象などというものではなくて、むしろより虚構に近いものであって、とはいえそこである程度の指示的生産性を獲得するというものではないか。

ポール・ド・マン「摩損としての自叙伝」

何かが何かを指示するという言語の性質は、比喩の構造から二次的に生じるものである、とド・マンは論じています。そしてそのような言語の性質があるからこそ、それをメディウム=素材として制作を行う言語表現は、テクストのなかに仮構された表現主体と、テクストの外にいる書き手とを、同一のものとする認識を生じさせてしまう、と。

言語における指示性は、「制作へ」でも、次のように語られていました。《ロゴス的論理と言ってきた慣習的で指示的な言語は、本質的に二次的で派生的なのだ》。ド・マンにおいても「制作へ」においても、言語にはまったく指示性などないと言っているわけではなく、《ある程度の指示的生産性》が事後的に獲得される、とされていることが重要です。指示性が無いのなら、それは先ほど北川が批判していたように、制作者・制作過程が、作品と完全に切り離され、いずれかが神秘化してしまうことになる。両者が否応なく接続してしまうことにいかにとどまって思考するか、がポイントです。

続きを読みましょう。

とすれば、自叙伝はジャンルや様式ではなく、あらゆるテクストにおいてある程度生じる、読みや理解の比喩なのだということになる。自叙伝が生まれる契機は読みの過程に関わり、そのなかで互いに反射して置き換わることによって明確にし合う二つの主体間の連合という形をとって生じる。その構造は、類似性とともに差異性も含んでいる。というのは、どちらも主体を構成する置換をよりどころとするからである。この鏡像構造は、著者が自らを自分自身の理解の主体であると断言するようなテクストに内在化されているが、しかしこのことは、一つのテクストが誰かに〈よる〉ものであると明言され、そのかぎりにおいて理解可能であると考えられている場合にはかならず起こってくる著者の存在性へのより一般的な主張をたんに明確化しているだけのものである。つまり、読解可能なタイトル・ページを持つ書物はいかなるものもある程度自叙伝的だということになるのである。

ポール・ド・マン「摩損としての自叙伝」

あらゆるテクストは、《二つの主体間の連合》という《鏡像構造》をもつ。安川が見出した、魅惑に満ちた二者関係がここでも言語表現の根底に見出されます。

ちなみに、宮川の言う《鏡の体験、二重化の体験》もまた、こうした状態を指摘していたことを、あらためて意識しておきたい。

《ぼく》の存在そのものの曖昧性はここから生まれる。それは決してあのいわゆる自我の非連続、不確実性を意味しているのではない。それは書くことの根源的な体験 —— 鏡の体験、二重化の体験であり、多かれ少なかれ、一人称の小説、いやすべての小説に内在する曖昧性なのだ。

宮川淳『鏡・空間・イマージュ』

さらにド・マンは、こうした《摸写(ミメーシス)》に基づく《鏡像構造》を、《あらゆる理解の一部》《自我についての認識を含む、あらゆる認知の根底にある転義的な構造》として位置づけます。

鏡像的契機は本質的に歴史のなかに位置づけることのできる状況あるいは出来事といったものではなくて、指示対象のレヴェルにおけるある言語的構造の表われである……あらゆる理解の一部である鏡像的契機は、自我についての認識を含む、あらゆる認知の根底にある転義的な構造を表層化する。

ポール・ド・マン「摩損としての自叙伝」

テクストが書かれ、読まれること。そこにおいて身体が否応なくさらされる〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉は、あらゆる認知の根底にある〈摸写(ミメーシス)的鏡像構造〉によって構成されている。

これは言い換えれば、テクストを書くこと、読むことに避けがたく伴う、制作主体の把握ないしは解体、虚構化、生々しさなどは、いずれも、テクストに特定的なものというよりは、テクストの外にいる身体やそこに根付いた生にこそ、由来するということでもあります。あるいは、テクストとはそのような身体・生を食い込ませたかたちで生じる構造物である、とも言えるでしょう。

以上のように論じた上で、ド・マンは、ワーズワスの『墓碑銘考』を分析します。そしてそこで、極めて興味深いことに、《まさに自叙伝というテーマの主題論や文体論が達成しようと目指すすべてである》ものとして、プロソポペイア(活喩法)という修辞技法を取り上げるのです。

プロソポペイアとは、《その場にいない、または亡くなった、あるいは声のない存在に呼びかけるという虚構》であり、かつ、《そういった存在の返答の可能性を仮定し、話す力をそれらに授ける》レトリックのことを指します。それが、言語・テクスト(だけでなく、認知や理解までも含む)の根本にある「摸写(ミメーシス)」的「鏡像構造」の内実であるとされるわけです。

はたしてなぜ、プロソポペイアだったのか。

この問題をさらに精緻に論じたものとして、ブリュノ・クレマン『垂直の声 ― プロソポペイア試論』を参照しましょう。

〈喩(figure)〉

クレマンは、プロソポペイアを次の4つの傾向に分類しています。

①プロソポペイアは直接話法である。

②プロソポペイアは虚構的言説である。

③プロソポペイアは包摂された言説である。

④プロソポペイアは道徳的な言説である。

それぞれ、聞くものに直接語りかけてくる(①)、語るはずのないものが語る(②)、「筋」に合った慣習的・常識的な声のそばでそれに対する「他者」として現れる(③)、常識的な声とは異なる崇高的かつ倫理的な声として到来する(④)、というかたちで説明することができるでしょう。

クレマンが例に挙げるのは、たとえば法律が話しかけてきたり、外から聞こえてきた知らない子どもの声のような音を神の命令として聞いたり、あるいは古代の人物にテクストのなかで語らせたりするような事態です。

そして、こうした修辞技法であるプロソポペイアに、クレマンは、言語の根本にある比喩形象的性格のあらわれを見るのです。言語とは、そもそも、対象が不在の中で、しかし対象が立ち上がってきてしまうという事態を操作するものとしてあります。通常それは指示性と呼ばれるところのものでしょうが、ド・マンや「制作へ」と同じく、クレマンは言語における指示性を二次的なものと考えた上で、より根底のところに、〈喩(figure)〉を置く。そしてそれは、何者でもない声を、テクストから直接話法的に立ち上げる機能としてある。

言語表現が素材としてもつ、〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉。その《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》と宮川が語るとき、そこで私からテクストに向かって放出されていた、空白な空間を満たすものとは、以上のようなド・マンとクレマンの議論を踏まえれば、すなわち〈喩〉である、と言えるでしょう。

誰のものでもない無名の声を、テクストにおいて否応なく仮構させる〈喩〉の力。そこにこそ、言語(表現)の根底がある。

C. テクストと身体の組み換え、鏡の制作

ミメーシスを強いる構築物

ここまでの議論を整理しましょう。

まず、「制作へ」では、言語は《移行性、可逆性、共感性、共感覚性を伴った未分化の相互浸透》としての知覚によって構成される、《「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」》とされていたのでした。《人間という種以外のものの身振り、音、リズムからも影響を受け》、組み換えられていくものとしての言語。

その上で、本稿では、宮川や安川、ド・マンやクレマンの議論を経由することで、言語の根底に、〈ミメーシス的鏡像構造〉を生じさせる〈喩〉の機能をも、見出したのでした。それは、言語を超え、認知を根底から支えるものでもあります。

言語は常に、その表現を為したものの情報を、おのれに接した者に否応なく仮構させる、そんな〈喩〉の力を持つ。そうして立ち上げられた表現主体は、書き手や読み手の私ではないが、私でなくもない、奇妙な〈魅惑〉を持ったミメーシス的対象としてある。

そしてそれが複数並べられていくことで、テクストの手前側に生きる身体に根付いた私は、それ以前には不可能だった思考をおこなっていく。いわば言語表現とは、素材=メディウムからして既にもはや〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を立ち上げずには成立しえない営みであり、そこで生み出されたテクストとは、ミメーシスの複雑な運動を身体に強いる構築物としてあるのです。

テクストにおける共同体の生成・制御

振り返れば、「制作へ」では、書くという営みについて次のように語られていました。

そこ〔=制作〕では、安定的な自己同一性を保つことはできない。なぜなら、あらかじめ構想していた安定的な私は、書くこと、描くことによって、そのたびに別の私として作られるのだから。ロラン・バルトが『言語のざわめき』の中で、「書くということにおいて、主体はエクリチュールと/から直接に同時的なものとして構成される、エクリチュールを介して実現され、影響をこうむる」と言っているように、である。「作品」や「作者」「読者」という概念は、制作の過程の中で「これでよし」と切断し〈形〉として外在化した結果、生じるものにすぎない。ここには過去から現在、そして未来へ、という時間の流れでは捉え切れない往還運動が存在する。つまり、偶然誤って引いてしまった線によって、作り手がそれに導かれることで〈形〉ができ上がったとき、その偶然性は「作品」にとっての必然性へと変化する。過去は変えられないものではなく、「制作」では頻繁に変わり続けるのだ。そして、「作品」として外在化されること、あるいはそれを引き受け「作者」となることで、主体もまたさらに変化していく。リチャード・セネットが『クラフツマン』の中で語るように、「制作」の中で、つまり物質性との対話の只中で、作り手は作ることへの責任や技術や精神の自己規律を醸成していくのだから。

上妻世海「制作へ」

こうした事態を、本稿の議論とともにあらためて考えてみます。

テクストのなかに否応なく立ち上げられていく〈形〉=表現主体と、それに対してミメーシス的関係を紡いでしまう、(紙面の手前側に生きる身体において発生する異様な同一性としての)私。この両者の関係は、言語という素材内部に食い込んだものとしてあり、〈書く〉という営みを、それ自体として否応なく共同制作的な領域へと押し広げます。〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を素材としているがゆえに、言語表現はすでにしてそのつどの私の群れによってなされる共同制作であり、かつ、共同体の生成・制御をめぐる試行錯誤でもある。

テクストの制作は、そこまで書き進めてきた数日前の私と、いまこの瞬間あらたに言葉をつないでいこうとする私のあいだの関係を、表現された言葉の並びにおいて組み換え、接合していく。さらにそうして作られたテクストを時間をかけて書き直していくなら、私(による表現)らのあいだの関係は、より多重的かつ複雑なものとなっていくでしょう。言語を用いて〈制作〉する限り、そこには、常に既に〈制作〉の外在化があり、それを足場として構築される多重的な私らによる共同体が伴うのです。

「作品」とは「制作」の外在化であり、制度化である。しかし、それは同時に、いつか、どこかで、誰かの、次の、身体制作への足場となるものでもある。僕が今、彼〔=デュシャン〕が作った足場に立っているように。つまり、「作品」とは外在化であり、誘惑であり、誘惑された者たちの、小さな部分的共同性を生成する装置でもあるのだ。

上妻世海「制作へ」

また、テクストの制作を、様々な私が仮構され、積み重なり、身体とのあいだでミメーシス的関係を多重的に紡いでいく共同制作の営みとして考えることは、すなわち、書き手とテクスト内表現主体をイコールで結ぶかどうかという、一対一関係をもとにした、あまりにありふれた(先のない)問いを避け、作家論とテクスト論の対立から、テクストにおいて制作者や制作過程を思考する場所へと歩を進めることにもつながります。

鏡を制作すること

ミメーシスの複雑な運動を身体に強いる構築物といえば、「制作へ」でそれは、まず宮川による〈鏡〉のモチーフを用いて語られ、次にウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』での、エルクとのあいだの関係として語られたのでした。

宮川の「私は私ではなく、私でなくもない」と、ウィラースレフの「私はエルクではなかったが、エルクでなはないというわけでもなかった」は、私が見ているのが鏡であるか、エルクであるかの違いでしかない

上妻世海「制作へ」

しかし、両者にはかなりの違いがあるのではないでしょうか。

まず〈鏡〉においては、私とそれに似たあなたのあいだを関係づけるものが、両者のあいだに事前に確固たるものとして存在している。〈鏡〉があれば、その前でどのような振る舞いをしようとも、私と類似したあなたが立ち上がる。

一方、エルクとのあいだでは、そのような安定したミメーシス的構造が、事前には存在し得ない。私は私であることを解体し、エルクとの類似関係を自ら制作しなければ、ミメーシスは生じ得ない。つまり、私は〈鏡〉自体を制作しなければならない。

しかも、エルクとの場合には、異種間の越境という問題も生じている。私とは大きく異なる身体を持った動物とのあいだで、私を分解・再構築していくことが求められるのです。そこでは、私でないものまでもが制作者として入ってきて、私とのあいだで類似関係を紡ぎながら、類似関係そのものの質を組み替えていくという事態が生じるでしょう。

テクストを、ミメーシスの複雑な運動を身体に強いる構築物として考えるとき、想定すべきは、単なる〈鏡〉ではなく、こうしたエルクとのあいだで生じる事後的かつぎりぎりの関係です。死者や事物の声を立ち上がらせるプロソポペイアを根底に働かせる言語、そしてそれを用いた言語表現は、「私が私であること」という、私内部の類似関係を、事物や動物にまで展開し、結果として事物や動物による表現を、私とのあいだの身体的差異・隔たりを保ったまま、「私が私であること」の内部に混入させる営みとしてある。喩の力でもって、おのれの内部に見知らぬものの声を聞き、おのれの外部に、おのれの魂を見る —— テクストの制作とは、そのような特異な〈鏡〉を作ることでもあるのです。

こうしたパースペクティブを設けることで、「制作へ」で語られていた〈制作〉論の延長線上に、より多くの詩歌・散文の実践を置くことが可能となるのではないでしょうか。

4. さらにミメーシスの方へ —— 荒川修作

ここまで、宮川淳や抒情詩、自叙伝の問題について見てきました。

最後に扱うのが、荒川修作です。「制作へ」が宮川とともに大きく依拠していたデュシャンの思想についても、あらためて整理していきます。荒川のアプローチをたどっていくことで、議論を再度、芸術表現全般の問題へ広げると同時に、(第2章での宮川をめぐる整理に続き)「制作へ」の美術史的背景の一部を記述してみましょう。

A. 荒川修作 (1936-2010)

荒川は、美術から建築まで、特定ジャンルにとどまらない非常に多岐にわたる活動で知られています。岐阜にある『養老天命反転地』や、三鷹にある『天命反転住宅』などには、訪れたことのあるひとも多いのではないでしょうか。

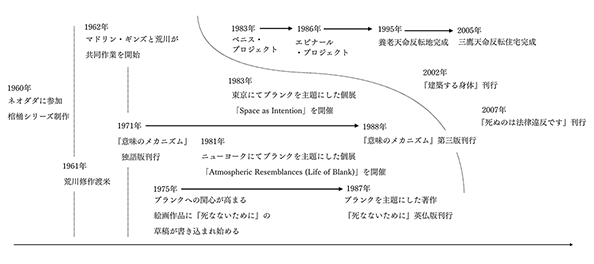

荒川修作簡易年譜(筆者作成)

荒川修作簡易年譜(筆者作成)

活動をおおまかに紹介しておきます。

まず荒川は、1957年に第9回読売アンデパンダン展に初出品し、1960年には篠原有司男や赤瀬川原平らとともに「ネオ・ダダ」に参加、〈反芸術〉を代表する若手作家の一人として、江原順や東野芳明をはじめとする批評家らに評価されます。

このころは、いくつかの絵画や彫刻、パフォーマンスのほか、〈棺桶シリーズ〉と称される一連の作品を制作していました。

荒川修作『抗生物質と子音にはさまれたアインシュタイン』(1958-59)※6

荒川修作『抗生物質と子音にはさまれたアインシュタイン』(1958-59)※6

その後、1961年12月に渡米、しばらくは引き続き〈棺桶シリーズ〉を制作していましたが、並行して、大きく作風の異なる〈ダイアグラム絵画〉と呼ばれる作品群を制作しはじめ、徐々にそちらの方が主流になっていきます。

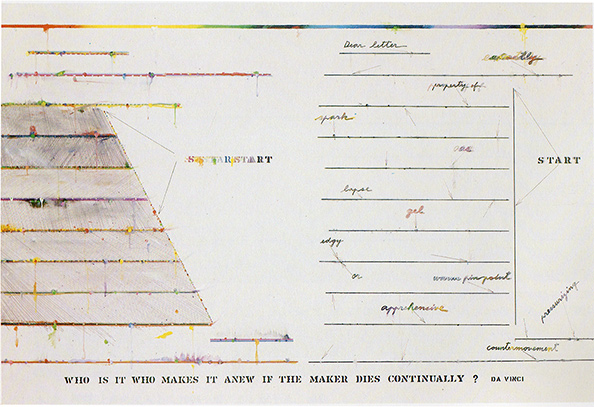

荒川修作『Untitledness No.2』(1961-1962)※7

荒川修作『Untitledness No.2』(1961-1962)※7

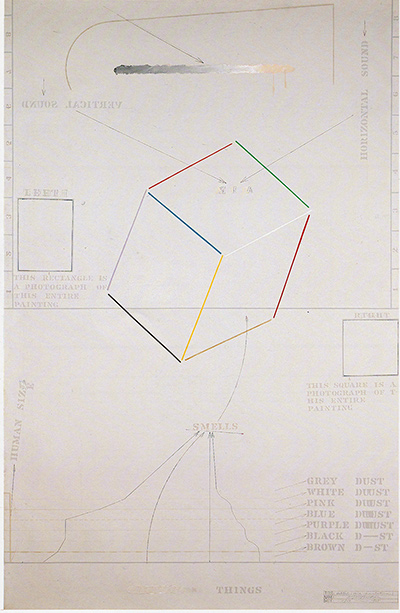

荒川修作『Untitled (Voice Inoculations)』(1964-1965)※8

荒川修作『Untitled (Voice Inoculations)』(1964-1965)※8

1962年にはマドリン・ギンズと出会い、『意味のメカニズム』の共同制作を開始。絵画作品制作の傍ら、人間の知覚や身体の問題に取り組み、映画作品も制作します。

80年代に入ると、さらに建築作品に取り掛かり始めます。1994年には『遍在の場・奈義の龍安寺・心』(後に『遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体』に改題)を、1995年には『養老天命反転地』を完成させます。自らを建築家、さらには(哲学・芸術・科学を総合した存在として)コーデノロジストと称し、都市計画などにも取り組みました。

荒川修作+マドリン・ギンズ『養老天命反転地』(1995)※9

荒川修作+マドリン・ギンズ『養老天命反転地』(1995)※9

B. デュシャンからの影響

〈影のダイアグラム〉

今回まず注目するのは、荒川が渡米後しばらく制作していた〈影のダイアグラム〉とでも呼ぶべき作品群、ならびにそこに見られるデュシャンからの大きな影響です。

先ほど記したように、荒川は、まさに〈反芸術〉を代表するような、セメントや綿や金属などで構成された〈棺桶シリーズ〉という作品群から、渡米をきっかけに、それとは大きく異なる作風の〈ダイアグラム絵画〉に変化したとされています。

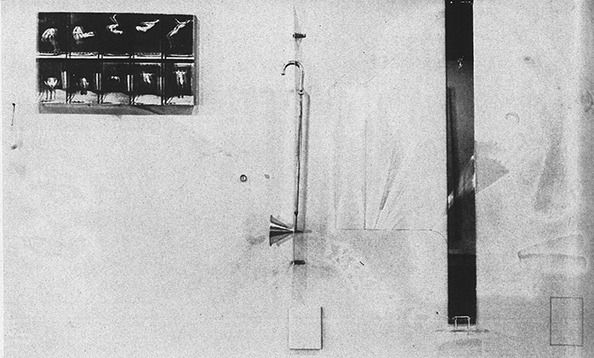

ただ、荒川はその両者の中間に位置するような作品群を、1964年前後に制作していました。その姿を、東野芳明「荒川修作の近作」(『現代美術』1965年2月号)という記事に見ることができます。

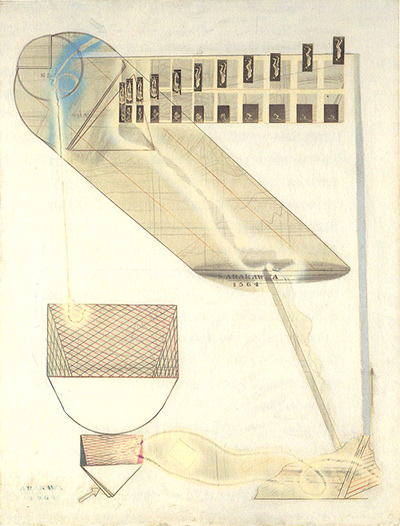

荒川修作『空中ヲトンボ返リシタ時、彼ハ空中デ止マリ、傘ト漏斗ガ交合シテイルノヲチラリト覗イタ。彼ハ、ソレカラ傘ガ帽子掛ケノ方ニ落チテユキ、帽子掛ケノ方ハ漏斗ノ形ヲシタ庭ニアル櫛ヲ眺メテイルノヲ見タ。』(1964年頃)※11

荒川修作『空中ヲトンボ返リシタ時、彼ハ空中デ止マリ、傘ト漏斗ガ交合シテイルノヲチラリト覗イタ。彼ハ、ソレカラ傘ガ帽子掛ケノ方ニ落チテユキ、帽子掛ケノ方ハ漏斗ノ形ヲシタ庭ニアル櫛ヲ眺メテイルノヲ見タ。』(1964年頃)※11

これらの作品では、先ほど紹介した〈ダイアグラム絵画〉とは異なり、画布に事物がそのまま貼り付けられていたり、あるいは事物のシルエットが中心的構成物となっていたりしています。1964年3月にドワン画廊で行われたアメリカでの初個展で発表されたものとされているのですが、東野による記事のなかで、例えば『Untitledness No.2』のような、後に渡米初期の代表的作品とされるものたちが一切紹介されていないことからしても、少なくとも1964〜1965年ごろには、簡略化された線や抽象的図像、語詞などで構成された〈ダイアグラム絵画〉よりも、これら〈影のダイアグラム〉の方が制作の中心にあったと考えることができるでしょう。

運動、影、矢印

さて、その上で〈影のダイアグラム〉を検討したとき、半ば露骨な特徴として浮かび上がってくるのが、当時密な関係にあったデュシャンからの影響です。

荒川は海藤日出男や出光孝子など、多くの助けによって渡米を果たしますが、その際、いち早く荒川に注目していた瀧口修造の計らいで、晩年のデュシャンと出会います。デュシャンは当時日本に強い関心をもっていたからか、荒川に注目し、アンディ・ウォーホルやジャスパー・ジョーンズ、ジョン・ケージ、ロバート・ラウシェンバーグといった当時活躍していたアーティストや、画商らを紹介したほか、展覧会にも毎回訪れ、さらに『意味のメカニズム』制作の際には、アトリエにたびたび来ては議論をしていたそうです。

のちに荒川は、デュシャンに対して、アート的制度への従属※13や、精神的なものへの志向を指摘し※14、自身がデュシャンの追随者と見なされることを強く忌避しましたが、一方で2001年には馬場俊吉を相手に、デュシャンとの出会いや彼から受けた影響を以下のように語ってもいます。

彼が一つのモノサシになってくれましたね。彼の存在が、現在、私が進めている生命の外在化の方向へ向かわせたのです。その間、彼の死から二十年ほどは大変でした。すべての芸術の形式も信じられず、詩、哲学もダメでした。ほんの少し、新しい科学の動きがあって……興味がありましたが。そして、やっと、欧米の「精神重視志向」を「身体の動きや行為」に置き換えることによって、デュシャンの思想や考えから、距離を置いて仕事を始められるようになったのです。もちろん、それから長い間、ジグザグの実験がありましたが……。

荒川修作+馬場駿吉「精神の場から身体の場へ —— 戦後アメリカ美術の超克のために」

デュシャンを高く評価し日本へ紹介していた東野芳明や瀧口修造を身近に持ち、デュシャン本人とも密な関係にあった荒川は、デュシャンからの影響を激しく受けながら、自分なりのデュシャン理解を培い、それによって自らの制作を発展させていったのです。荒川の活動は、その全体が一種のデュシャン論であったとも言える。

あらためて〈影のダイアグラム〉を見てみます。ここに確かめられるデュシャンからの影響は、おおまかに言って次の3点かと思います。

①マイブリッジの連続写真の使用

②オブジェクトの影の使用

③矢印の使用※15

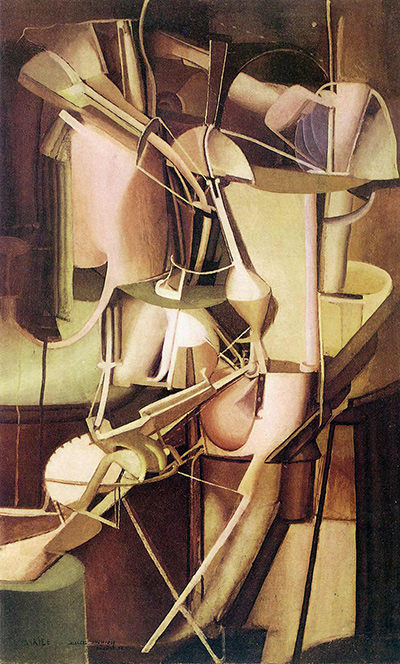

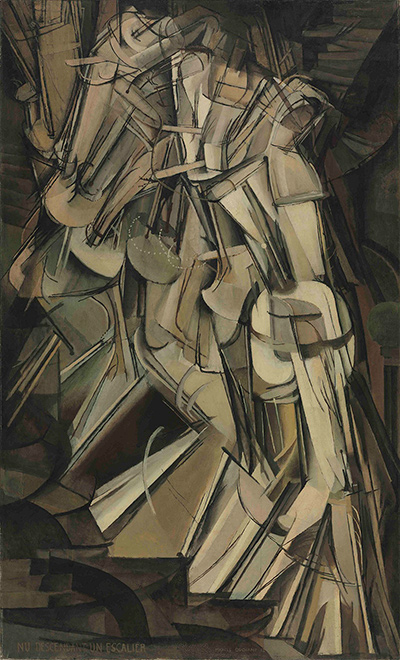

まず、①マイブリッジの連続写真について。〈影のダイアグラム〉の多くの作品には、写真家のマイブリッジが1887年に刊行した写真集『運動する人体』の図版引用が見られます。マイブリッジは馬をはじめとする動物や人の動きを独自の装置で連続写真として収めたことで知られますが、デュシャンは同じく連続写真で運動を分析していたマレーの仕事とともに影響を受けて、『階段を降りる裸体 No.2』(1912年)を制作していました。※16

マルセル・デュシャン『階段を降りる裸体 No.2』(1912)※18

マルセル・デュシャン『階段を降りる裸体 No.2』(1912)※18

また、②オブジェクトの影についても、『Tu m’』(1918年)をはじめとするデュシャンの作品に多く見られるモチーフです。

そして③矢印の使用に関しても、『コーヒー・ミル』(1911年)などで、絵画内の運動をあらわすものとして用いられていました。

以上のように、デュシャンからの影響を如実に感じさせる箇所を、荒川の〈影のダイアグラム〉作品はいくつも抱え持っているわけですが、しかしそもそもデュシャンはなぜ、マイブリッジの連続写真やオブジェクトの影、矢印などに注目していたのでしょうか。

そこで浮上するのは、「制作へ」でも紹介されていた〈第四の次元(La Quatrième Dimension)〉です。

〈第四の次元(La Quatrième Dimension)〉

デュシャンは1911年から1912年ごろ、パブロ・ピカソやジョルジョ・ブラックの影響でジャン・メッツァンジェやアルベール・グレーズを中心に形成されたキュビストの一派「ピュトー・グループ」に身を置き、キュビズム的な多視点を扱う絵画を制作していました。

ピュトー・グループでは当時、ユークリッド幾何学に基づく伝統的な一点透視図法を乗り越え、対象の全体像に関する新たな遠近法へ接近する手立てとして、画家が自らの描く対象の周囲に視線を巡らせる時間を画布上で統合するという考え方や、三次元の透視図を二次元の画布に作り出すように三次元を超えた真実=〈第四の次元〉を物体に対する視点の多重化によって画布上に描くというスタイルが流行していましたが※21、デュシャンもまた、その他のピュトー・グループ所属の画家らと同じく数学者プランセ経由で〈第四の次元〉の考え方に接し、大きな影響を受け、『ソナタ』(1911年)や『チェス・プレイヤーの肖像』(1911年)などといった作品を、複数視点を掛け合わせる手法の下で制作していました。

マルセル・デュシャン『チェス・プレイヤーの肖像』(1911)※23

マルセル・デュシャン『チェス・プレイヤーの肖像』(1911)※23

しかし、次第に兄のレイモンや、画家のフランチシェク・クプカに感化され、視覚における運動表象に興味を持ち始め、マレーやマイブリッジの連続写真が表すような、静止した画家に対して動き続ける対象を描くというスタイルで絵画を制作するようになり、1912年には『階段を降りる裸体 No.2』を完成させます。

そこにおいて運動とは、静止した対象に対して画家が動きまわるというかたちで主体的になされるものではなく、描かれる対象の側こそが担うものとなり、それゆえデュシャンの絵画は、無時間的な多重性を纏ったキュビズムの絵画とは異質の、画布上に時間経過や運動方向が表象されたものとなりました。※24

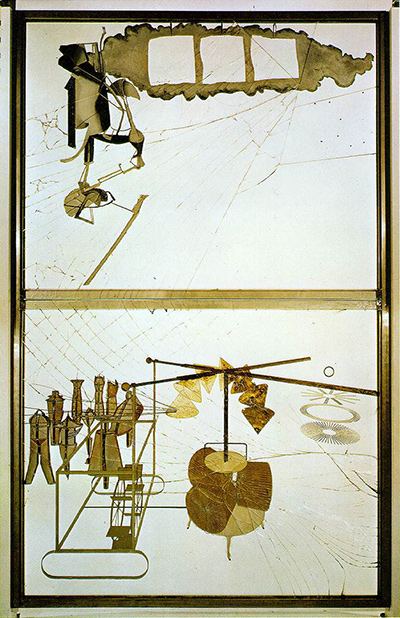

その傾向は、『コーヒー・ミル』(1911年)に描き込まれた矢印の形象や、『Tu m’』(1918年)における指差しを経由して、ダイアグラム的作品『彼女の独身たちによって裸にされた花嫁、さえも』(1915〜1923年、以下『大ガラス』と呼ぶ)へと至ることになります。

マルセル・デュシャン『彼女の独身たちによって裸にされた花嫁、さえも』(1915-1923)※25

マルセル・デュシャン『彼女の独身たちによって裸にされた花嫁、さえも』(1915-1923)※25

運動はもはや、画布の外の描写対象の残す痕跡としてではなく、鑑賞者が(複数の遠近法で描かれた)オブジェクト同士の関係を辿っていく思考の経路として表される。こうした試みは、視覚像に還元されない極めて抽象的な領域への探求として、ピュトー・グループ内で議論・実践されていた〈第四の次元〉を、デュシャンなりに発展させるものだったのです。

そして影についても、デュシャンにとっては〈第四の次元〉の問題に直結するものでした。「制作へ」でも、中沢新一『東方的』を参照しつつ語られていましたが、あらためてデュシャンの言葉を見ておきましょう。『大ガラス』の制作に向けて、彼が制作した修作のひとつに『花嫁』があります。『階段を降りる裸体 No.2』での運動表現がいくらか薄れ、機械的表現のほうが顕在化したこの作品に関して、デュシャンは後年次のように語っています。

私は単に、投影、不可視の四次元の投影というアイディアを考えただけです。四次元を眼で見ることはできませんからね。

三次元の物体によって影をつくることができることはわかっていましたから、 —— それはどんな物体でも、太陽が地面の上につくる射影のように、二次元になります —— 、単純に知的な類推によって、私は四次元は三次元のオブジェに射影されるだろうと考えました。別な言い方をすれば、われわれが何気なく見ている三次元のオブジェは、すべて、われわれが知ることのできない四次元のあるものの射影なのです。

これはちょっと詭弁めいたところもありますが、とにかくひとつの可能性です。私はこれをもとに、『大ガラス』の中の「花嫁」を、四次元のオブジェの射影としてつくったのです。

マルセル・デュシャン『デュシャンは語る』

視覚的には表現され得ない四次元の領域は、三次元のオブジェクトが二次元に影として表現されるように、三次元において表現され得る。デュシャンは1959年にも、『花嫁』が〈第四の次元〉の住人であると語っている他、1913年頃には、以下のようなメモを書いています。

おそらく四次元透視図法のノートを比較対照すべきところ。

……花嫁のあとで

(一)平面上への

(二)しかじかの湾曲がある表面上への

(三)いくつかの透明な表面上への、物体の射影によってタブローをつくること、

こうして(形態=輪郭―における)物体の連続的変形の反物理的分析が得られるそのために、(一)光源(色の分化のためのガス、電気、アセチレン等々)を規定すること。(二)光源の数を規定すること。(三)射影される面と光源の位置との関係を[規定すること]。当然のことながら、物体は任意ではないだろう。それは

三次元に彫刻のように設置されなければならないだろう。—— 光源を用いてタブローを制作すること、そして射影された現実の輪郭にただただしたがってこれらの面[射影される面]への射影をデッサンすること。

マルセル・デュシャン「射影」

注目すべきは、《四次元透視図法》という言葉が用いられている点、そして《物体の連続的変形の反物理的分析が得られる》とされている点です。影とは、あるひとつの光源が生み出す遠近法の結果として存在する。そしてそれらがタブロー上に、画家の恣意性抜きに《ただただしたがって》デッサンされていくとき、そこには事物の変形・運動に内在的な抽象的法則性に関する分析が立ち上がる。それは、マレーやマイブリッジの連続写真のように、二次元から三次元への変換の論理を明かすものとしてあり、さらにその延長線上で三次元から四次元への変換もまた発見されていくだろう。複数の遠近法の同居と、事物の運動を描くことが、影をめぐる操作によって重なるのです。※27

〈アンフラマンス(inframaince)〉

デュシャンにおける〈第四の次元〉の思索は、デュシャンの死後発見された手稿のなかの〈アンフラマンス(inframaince)〉という概念に行き着きます。これもまた、「制作へ」のなかで語られていました。曰く、《都市におけるレンマ的思考》、《外側から見れば同一、内側から見れば、その同一性の中に無数の差異が生じていることが分かるのである》。

「制作へ」での議論をさらに厳密に追うために —— そしてここまで辿ってきたデュシャンによる〈第四の次元〉をめぐる模索へとよりしっかり接続させるために —— デュシャン自身のメモをいくつか引用します。

①類似性、相似性。同一物(大量生産品)相似性の実際的近似。時間の中で、ひとつの同じ物体は、一秒たてば同一物ではない —— 同一律といかなる関係?

②矢印記号の慣習は、受入れられた移動の方向に関して、アンフラマンスの反応をうみだす。

③影を投げるものはアンフラマンスにおいてはたらく。

④二次元から三次元への“導体”としてのアンフラマンスの観念

⑤可能なものはアンフラマンスである ——いく本かの絵具チューブが、一点のスーラになる可能性は、アンフラマンスとしての可能なものの具体的な“説明”である。

可能なものは何かになることを含んでいる —— ひとつのものから他のものへの移行は、アンフラマンスにおいて起る。

“忘却”についての寓意

マルセル・デュシャン「極薄」(岩佐鉄男 訳、一部改訳、番号や順序は引用者による)

まず①からは、〈アンフラマンス〉がレディメイドの問題と地続きにあることがわかります。たとえば同じコーラのペットボトルを2本買ってきたとする。それらはほとんど見分けがつきません。そしてそのうちの1本を、まず机の上に置く。それを見る。次に一度眼を閉じ、別の人が机の上のコーラを回収して、代わりにもう1本のコーラの方を、床に置く。眼を開ける。そこで生じる知覚は、「机の上のコーラが、床の上に移動した」というものでしょう。もちろんそれを疑うことはできる。しかし、区別がつかないのも確かなのです。

注目すべきは、これが、『階段を降りる裸体 No.2』におけるような、ある特定の事物の運動の軌跡が二次元に投影されるという事態と酷似しているということです。Aという場所にいる人がBという場所へと移動するさまを、Aにいる人と、Bにいる人、二人を同じ画布上に別々に描くことで表現するのは、Aにいた人とBにいる人を同一の存在として判定する前提が、画家や鑑賞者において存在しているからこそなりたつ。これを大量生産品の問題と重ねて考えるということは、すなわちあるコーラがそのコーラであることと、ある人がその人であることを、ともに極めて脆弱なものとして考えてしまうということでもあります。Aにいる人とBにいる人は、Aに置かれたコーラとBに置かれたコーラに対してと同じくらい、その同一性は覆される可能性がありうる。さらに言えば、同じ場所にあるコーラも、同じ場所にいる人も、毎秒別のコーラや人へと移り変わっていると考えられるはずです。〈アンフラマンス〉という概念が、事物の運動をめぐる絵画的操作の延長線上で、事物の同一性や時空間の問題を考えようとしたとき導き出されたものであることがわかります。

さらに②からは矢印の問題が、③からは影の問題が、それぞれ〈アンフラマンス〉へと収斂させられていることが見て取れる。同様に、④では次元間の変換が、⑤からはある事物に生じる変容過程が、意識されるでしょう。運動、同一性、時空間、次元の変化(三次元と二次元のあいだの翻訳可能性の模索)、表現……さまざまな問題が、〈アンフラマンス〉というひとつの概念を通じて、行き来する。デュシャンは絵画における新たな遠近法の模索という地点から、知覚の根本で働くものにまで、探求を進めていたのです。

さて、ひるがえって荒川は、活動の初期の時点で、デュシャンから、運動、矢印、影といったモチーフをほぼそのまま受け継いでいました。すなわちデュシャンが〈アンフラマンス〉というかたちで検討していたところから、荒川は出発した。そこに大きな葛藤があったことは、先ほど引用した荒川の言葉からも知ることができますが、はたして彼は、デュシャンの試みを、どのように消化し、発展させようとしたのでしょうか。キーワードは以下の4つです。〈遠近法〉〈作者〉〈共同制作〉〈ブランク〉。

C. 遠近法

荒川は、1964年のドワン画廊での展覧会に、先ほど言及した〈影のダイアグラム〉とは異なる作品をひとつ、出品しています。『デュシャンの大ガラスを小さな細部としている図式』です。

荒川修作『デュシャンの大ガラスを小さな細部としている図式』(1963-1964)※28

荒川修作『デュシャンの大ガラスを小さな細部としている図式』(1963-1964)※28

《大ガラス》を図像として使用しているのはもちろん、全体から細部に至るまで、随所にデュシャンからの露骨な影響を感じさせます。興味深いところは多いのですが、今回は、台座の部分に焦点を絞りたい。

木製の台座には、7つの大きさの異なる四角い扉が確認できます。この作品を現在所蔵している名古屋市美術館によると、最も大きな扉の中には、作品の全体像をおさめた写真が収納されているそうです。

このモチーフで、荒川は何を表現しようとしていたのか。荒川が東野芳明へ宛てた手紙の中には、次のような一節があります。

新しい遠近法について、カク度の問題についてしています。あなたのいう物タイのトウシ図というのが、これです。遠近法とカク度について考えることは僕等のもっているキオクのブンセキ、物体のショウメツ等々の発見のテがかりになります。フロイドなど今の僕にはなんのやくにもたちません。たとえば一定のキョリをヘダテタ場にオナジ大きさの物体がおかれ、それが一つ一つの大きさがちがってみえる事等(中には見えないものがある、そのショウメイ)。これは僕のいましている遠近法です。

東野芳明「荒川修作の近作」

同じ大きさの対象が、置かれる位置に応じて大きさを変えてしまうこと。つまり、台座に設けられた7つの大きさの四角い扉は、同じ大きさの四角形が、異なる位置に置かれた状態を示しているということです。

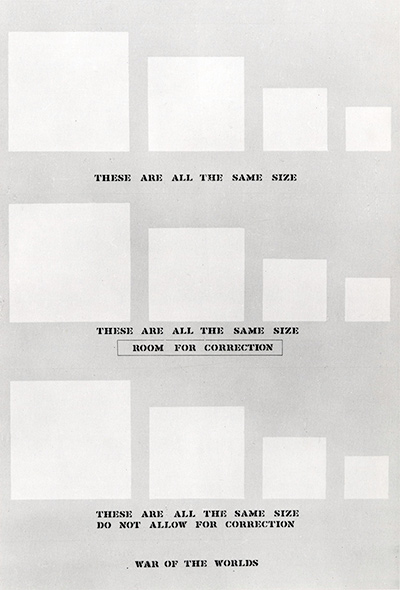

このモチーフは、荒川がマドリン・ギンズとともに長期に渡り取り組んでいたプロジェクト『意味のメカニズム』の第5章「意味の諸段階」にも、同一のものを見つけることができます。※29

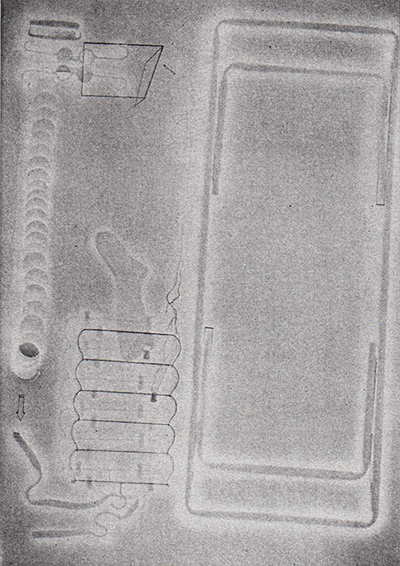

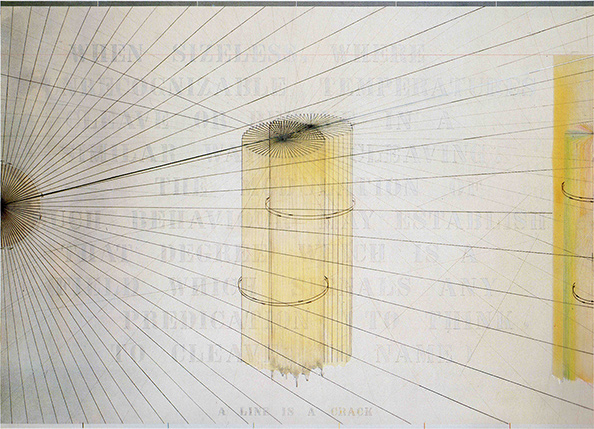

荒川修作+マドリン・ギンズ『意味のメカニズム』― 第5章「意味の諸段階」※30

荒川修作+マドリン・ギンズ『意味のメカニズム』― 第5章「意味の諸段階」※30

パネルの上中下にそれぞれ4つずつ、先ほどの台座と同じように大きさの異なる四角形が描かれています。四角形たちの下には、それぞれ次のように書かれている。

これらはすべて同じ大きさである

これらはすべて同じ大きさである

訂正の余地ありこれらはすべて同じ大きさである

訂正を許さず世界たちの戦争

荒川修作+マドリン・ギンズ『意味のメカニズム』― 第5章「意味の諸段階」

4つの大きさの異なる四角形が、しかし同じ大きさであると意識されること。そしてそれが、修正されたりされなかったりすること。パネルに描かれた四角形、あるいは台座に刻まれた四角形は、当たり前すぎる話ですが、どうやってもその大きさを別のものに変えることは無いように思えます。しかし、遠近法という形式は、それをなぜか可能にしてしまう。絵画の中で奥にいるとされる人は、手前にいるとされる人の顔くらいの大きさであっても、なんらおかしくはない。奥にいる小さな人は、手前に向かって歩いてくれば、どんどんと大きくなるだろうと信じられる。たとえそんなことがありえなかったとしても。

この問題を、やはりデュシャンが考えていました。

線遠近法は等しいものをさまざまに表現するのによい手段である。すなわち等価なもの、類似するもの(相似的なもの)そして同等なものが透視図法的シンメトリーでは混同されるのである。

マルセル・デュシャン「一九一四年のボックス」

同じ事物でも、遠近法における位置を変えれば、異なる大きさに描くことができる。逆に言えば、異なる大きさで描かれていても、遠近法の設定によっては、同一サイズのものとして処理することができてしまう。異なることと同じこと、それらの判定が、対象の側ではなく遠近法の設定に委ねられてしまう。

『意味のメカニズム』でのパネルには、《世界たちの戦争》と記されていました。ある四角が描かれたものとしてあるとき、その大きさは、背後にある遠近法をどのように設定するかに依存する。四角形の周囲にサイズを比較できる別の図像や、あるいはわかりやすい空間的配置があれば、それをもとに遠近法を設定できるかもしれませんが、それでもやはり、四角形をめぐっての完全に客観的な遠近法をひとつ設けるというのは厳密に言えば難しい。パネルに描かれた四角形らは、自らのサイズを保証する遠近法を抱え込めず、そこには様々な遠近法=世界が競合したかたちで同居せざるを得ないのです。

荒川は、こうした遠近法をめぐる問題を、他でもないデュシャンへのオマージュ作品でまず展開したのでした。

他にも荒川は、デュシャンの『3つの停止原器』(1913-1914) に対して、遠近法の問題を見出しています。

マルセル・デュシャン『3つの停止原器』(1913-1914)※31

マルセル・デュシャン『3つの停止原器』(1913-1914)※31

ニスの塗られた画布の上に、1メートルの高さから落とした1メートルの紐が、偶然のかたちを作り出す。それをもとに3本の木製定規を制作したこの作品を、荒川は、世界の認識がその都度変わっていく例として挙げています。つまり、画布に四角形を描いた瞬間そこにその四角形のサイズを左右する遠近法が生じてしまうように、紐を落として生み出されたかたちにひとつの遠近法を見出し、それを定規として用いて世界のすべてのサイズを計ってしまう。いわば、〈落とす〉という一種の表現をほどこされた紐に、遠近法の埋め込みを見るのです。

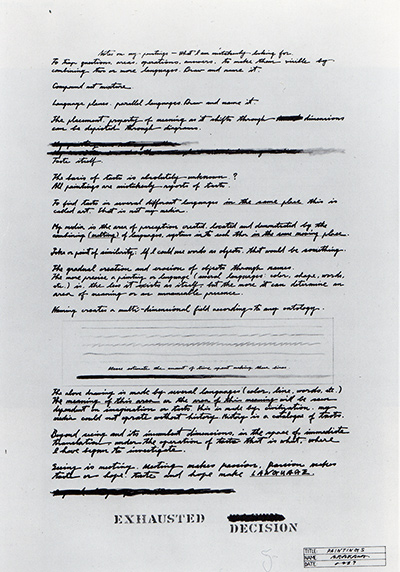

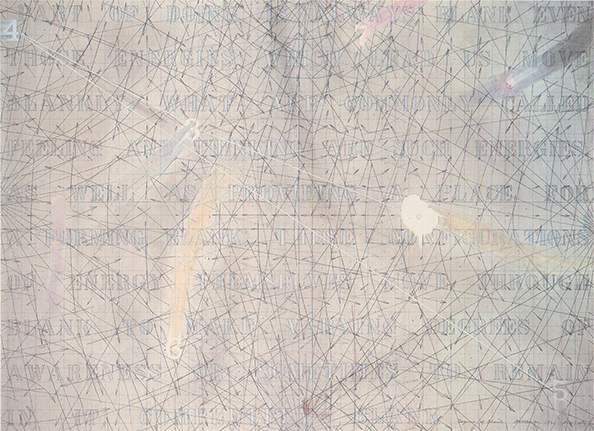

これは、荒川にとって、実は言語の問題にも結びついていきます。『絵画たち』という作品を見てみましょう。

この作品に書き込まれたテクストは、ほぼ同時期に「私の絵画らについてのノート:私が誤って探しているもの」というタイトルでエッセイとして発表されているのですが、注目すべきは中央下あたりにある何本かの様々な描き方をされた線と、それに付随する言葉です。そこには次のように書かれています。

私のメディウムは、言語や様々なシステムを互いに同じ動く場へと結合する(融解する)ことによって想像され、位置づけられ、そして表示されるような知覚の領域である。……

〔何本かの様々な描き方をされた線〕

これらの線を制作する時間を見積もること。

上記の図は、いくつかの言語(色、線、単語など)で制作されている。

……

見ることは出会うことである。出会うことは情熱を作る。情熱は趣味や希望を作り、趣味や希望は言語を作る。

荒川修作「私の絵画らについてのノート:私が誤って探しているもの」

宮川が〈非人称的空間〉をメディアと読んだように、荒川は、知覚の領域を自らのメディウムと呼びます。また、線の制作過程への注目は、『3つの停止原器』と明らかに地続きなものとしてあると言えるでしょう。そのうえでここでは、事態が、言語の問題として考えられている。

荒川は一連の〈ダイアグラム絵画〉において、文字を絵画の中に導入し、言語を様々に問題化したことで知られていますが、特に荒川の言語観で異質なのは、絵画に用いる色や線や形はもちろん、肉体や事物に関してもみな、言葉であると考えていることです。

これは言葉と言葉の格闘に近いんです。なぜかというと、われわれの肉体とか物とかそれは全部言葉ですから。……あるものからいろいろな自由を取ってしまった言葉、集約された言葉ですね。重さを失ったり、フロントを失ったり、バックを失った言葉です。それをぼくはある一定のところへ置いて、引き伸ばしたり、私と同じような高さにしたり、いろいろしたわけです。ひょっとすると、その仕掛けから逆にこちら側、こちらの肉体が見えてくるんじゃないか。言葉だけの世界はあるはずです。というのは、われわれのこの世界というのは、ぼくにいわせれば、言葉だけの世界だと思う。

荒川修作+中村雄二郎「新しい創造を求めて」

ふつう、言語は事物との対応関係でもって成立します。「さる」という言葉なら、特定の動物と結びついたものとして使用される。しかし荒川にとってその指示関係は、画布に描かれた四角の大きさが、それが表現されたものである限り極めて二次的にしか判定できないように、不確かなものでしかなった。とはいえそれはなんでもありであることを意味しない。私らの身体や知覚、思考は、確かにある一定の傾向でもって、遠近法を設定し、それを土台にしてさまざまなサイズを、情報を、得ているだろう。どのようにも表現できるということのなかから、否応なく、それについていったりいけなかったりする私らの身体の抵抗が浮かび上がる。そうして様々なかたちで、遠近法が埋め込まれた事物を、画布上に、ダイアグラムとしてレイアウトし、それらのあいだの関係性を操作しつつ、おのれの身体をそこに向かって投じることで、おのれの身体が依拠している法則性を分析するということが可能となる。言葉、言語は、そうした遠近法の埋め込み・レイアウトにおいて極めて有効な素材であると言えます。なぜなら言葉、言語は —— 宮川や安川、ド・マン、クレマンらの議論を通して見てきたように —— それ自体として常に、様々な表現主体の情報=遠近法が埋め込まれたものとして、各々を身体に向かってあらわすから。言語ひとつひとつを表現主体の情報=遠近法として用いること※33、それらをダイアグラムとしてレイアウトすること。多次元的絵画=テクスト。そこから見えてくる身体や魂の構造。

位置。複数の次元を転じていくその意味の性質は、ダイアグラムを通して描くことができる。

荒川修作「私の絵画らについてのノート:私が誤って探しているもの」

荒川にとって、事物は、常にもはや表現・制作されたものとしてあり、その同一性は、いつでもなんらかの表現主体の遠近法にさらされた結果において成立すると考えられていた。これは、デュシャンが〈アンフラマンス〉の定義において、《類似性、相似性。同一物(大量生産品)相似性の実際的近似。時間の中で、ひとつの同じ物体は、一秒たてば同一物ではない —— 同一律といかなる関係?》と語っていたことと直結します。

あらゆる事物は、どのような時空間に置かれ、どのようなかたちで知覚されるかによって、そのサイズを如何様にも変えうる、そう考えてみること。それは、世界を《言葉だけ》のものとして考えてしまうことです。ただし、指示関係にのみ特化した言語がすべてを占める世界では決してない。色も、形も、線も、肉体も、すべてが混在した世界です。では、なにが一般的な世界観と異なるのか?……みな、何らかのかたちで表現されている。そしてその表現によって事物には、表現主体の情報が、サイズ等を左右する遠近法が、ひとつの次元が、埋め込まれている。

そんな、遠近法の埋め込まれた事物を、変換等を表すダイアグラムとしてレイアウトすることによって、それに対する身体の様々な抵抗を検分し、さらにはその分解・再構築を目指す。このようなプランを、荒川は、デュシャンの拡張されたかたちとして想定し、検討していたのでした。

D. 作者

さらにここから荒川は、〈作者〉という問題に焦点を当てます。あらゆる事物が表現されたものとして存在している《言葉だけの世界》を想定することは、すなわち、デュシャンが〈アンフラマンス〉を通して考えていた毎秒の事物の変化において、そのつど新たに遠近法とそこから想定される表現主体を考えるということでもあります。荒川は、遠近法(すなわち表現主体の側にあるもの)の多重混在から、対象の側の遍在へと進むことでキュビズムから逸脱したデュシャンの仕事を、さらに再び私=作者の側へと反転させたと言えるでしょう。

そしてそのとき、私=作者は、決して特権化された画家個人などではない。ある事物のレイアウトに応じて検討・抽出される一種の抽象的な法則性たる《こちら側、こちらの肉体》、それに関わるすべての知覚・思考・身体が、そこに属する。芸術作品は、そうした知覚・思考・身体を、様々に立ち上げ、鑑賞者に強いる装置としてある。見るものの側を作る作品。

それまで見る者に利用できていた場所のどんなものとも質的に異なる場所は、知覚が物質的にそれと拮抗するものを見いだすところで形成される。それらは現象的には反転が可能な場所である。見るものはそれ自体見られるものとなるだろう。それはもはや、芸術作品を最終的に仕上げるのが見る者だという問題ではなく、芸術作品が見る者の最終的なつくり手となるという問題となるだろう。問題のプロセスは、つねに反転できる必然の可能性を帯びていなければならない。

荒川修作+マドリン・ギンズ「エピナール・プロジェクト 制作ノート」

荒川にとって〈作者〉とは、事物の存在に常に伴うものであると同時に、なにより事物によって制作されるものだった。そして、事物ら幾重にも立ち上げる〈作者〉らは、その立ち上げにおいて働いている何らかの法則を徐々に浮かび上がらせるだろう……。

これが、荒川の生涯口にし続けてきた言葉「死なないために」の問題としてあります。

「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」

レオナルド・ダ・ヴィンチがその手帖のひとつで提出した問は、この状況の動力学をより確固たるものにするのに役だつだろう。この深遠なまでに修辞的な問を —— たぶんこれに答えようとして —— 理解するためには、だれが、あるいはなにが“作者”であるか、よりはっきりと決定されねばならない。しかし、いまのところ、これを決定するためにあるものといえば、“いかなる作者”もその内部で活動している一連の状態こそ、まず定義されねばならないという共通の認識だけである。

ならば、とりあえず、“作者”とは一個人の空間の意味であるといおう。あるいは、さらにすすんで、その空間こそ、“作者”に達せんとするものであるといおう。

荒川修作「制作ノート」(本江邦夫 訳、一部改訳)

一個人の《空間の意味》、すなわち遠近法たる〈作者〉—— それらが《その内部で活動している一連の状態こそ、まず定義されねばならない》。そしてその先に、ダ・ヴィンチによるという「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」という問いの答えがあると、荒川は言います。※34

実はこの言葉は、荒川が1970年ごろから晩年に到るまで頻繁に言及し、『WHO IS IT』(1970年)をはじめとする絵画作品内にもたびたび書き込んでいるものです。

出自を調べてみると、ダ・ヴィンチによって数多く残されている手稿のうちのひとつ「パリ手稿F」のなかに、その存在を確認できます。前後も含めて引用すると、次のようになっている。

光を見てその美しさを考えよ。そしてまばたきをし、もう一度それを見てみる。あなたが見ているものはもともとなかったし、そこにあったものはもう存在しない。作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?

レオナルド・ダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチは、画家として、光や影を、遠近法の生じる仕組みと重ね合わせ、検討していました。そうしたメモのなかのひとつです。対象の同一性をめぐるものとして考えれば、デュシャンが〈アンフラマンス〉として考えていたことともかなり近いように感じられる。事実、荒川のダ・ヴィンチ理解も、同一性、それを生み出す類似の問題に極めて偏ったものでした。

どうしてあれほど自然の動きや現象を観察し、研究したのでしょう。私の考えでは、レオナルドは有機体についての構築を、「類似」と「似ている」から始めたようです。

荒川修作+小林康夫「一日も早く自由の自由に向かうために」

〈作者〉とは、すなわちデュシャンが大量生産品に見出したような、毎秒失われていく同一性に伴う《空間の意味》である。それを踏まえて考えれば、「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」という問いは、すなわち「私が私であること」における自己同一性の問題に近づきます。もちろんそれは、先ほど特権的な画家を否定したように、単純な個人の自己認識の問題ではない。事物の知覚に伴う遠近法=〈作者〉らがどのように関係していくのか、その接続の動きの内部に働く法則性を、やはり問うている。※36その上で、この私においてそのような〈作者〉間の持続的関係が容易に生じてしまうこと、あるいはそれが物質的死によって断絶される可能性があること、が議論の焦点になっている。これがまさに、荒川における不死への試みの端緒である。

荒川の言葉をさらにふたつ続けて引きましょう。

Maker、作る人が毎秒死んでいるとしたら、一体作られているものは、誰によって作られるのか、とレオナルド・ダ・ヴィンチが言ったんです……一九六二年に、ある大学の先生から「荒川君、もし君のお父さんやお母さんがいなかったら、この世にいますか?」って言われた時、僕は即座に「勿論います」って言ったわけだ。何がそうさせたのか。それについて僕は真剣に考えて、それでたまたまそのレオナルド・ダ・ヴィンチの言葉を見つけたわけだ。……これは物語じゃないんだ。構築されてんだ、毎秒。そしてその構築は毎秒死んでるんだ。もっと言うと誰かが壊してるんだ。

もうひとつの問題にサイズの問題があります。サイズ。ひょっとすると、僕が今日言った中で一番大切なことだ。一体、僕達が大きいとか小さいとか言うのは自分の体に対して言うのか、自分のイメージに対して言うのか、自分の習慣や趣味に対して言うのか……。それすらもほとんどの人は知らないでいると思う。どうして僕達は、簡単に蚊とか何かを殺したりできるのか。あれが僕達と同じ大きさで日本語が出来たらどうするか、と思ってもいいですよ。蟻が向こうから僕の前へ来たら、僕と同じ大きさになって「コンニチワ」と言ったとしましょう。構築っていうのはそれに近い。物語はそういうことがありましたって語るだけ。思想もそういうことがありますよってことだ。構築はそうじゃない。そういうのが前に本当に出てきちゃったんだ。しかも「コンニチワ」って言われてみたら、蟻の顔をしているわけだ。そいつを見てみたら、その辺りをスーと行くわけだ。それでまた次にこうだ、っていうことをレオナルドはその言葉で言ったわけですね。

荒川修作「「構築する」ために」

カレンダーだって全部変えちゃう。こんな幾何学的なカレンダーじゃない。僕たちのつくった街には、今あるようなジオメトリーはすべてなくなるんだ。「僕は、今日は四メートル二センチくらいある、昨日の夜は一メートルくらいだった」、そういうふうに話をしなければならない。真実がそうなんだよ。僕たちは嘘の世界に住んでるんだよ。一〇〇パーセント、嘘の世界に住んでるんだ。すべての大切なものを、全部切られてしまったんだ。私たち人間は何千というセンス(赤ちゃんのもっている感覚)を、生活の中でなんにも使っていませんね……。

荒川修作+塚原史「荒川修作の奇跡 天命反転、その先へ」

サイズの判定をめぐる遠近法の問題への執着と、その毎秒の変化、そしてダ・ヴィンチの言葉を介しての不死への問いが、荒川の中で地続きなものとしてあることは明白です。またさらに、ふたつ目の発言からは、これが様々な感覚の問題としてあることもわかります。遠近法=〈作者〉=《空間の意味》を、事物の側で様々に試行錯誤することは、すなわち様々な知覚・思考・身体を鑑賞者において立ち上げるよう強いることでもある。そこで、鑑賞者は、それまで展開したことのなかったけれども構造上可能では可能ではあったはずの感覚を、自らにおいて駆動させる。本稿第3章の議論を踏まえれば、そうした作品側からの強制は、すなわち〈喩〉による機能であると考えることができるでしょう。

以上のように、荒川は、デュシャンから〈アンフラマンス〉を代表とするような様々な問いを受け取り、それを、制作をめぐる問題へと移行させました。つまり、対象の側における異様な同一性だけでなく、それを知覚し表現してしまう私の側にも、同様の異様な同一性を見、対象と私のあいだで、その構造自体を組み換えることで、不死の成立を試みたのです。

その際、荒川は「この私」の同一性を、おそらくは最終目的に解決すべきものとしながらも、手順としてはひとまず二次的なものとして置きます。まずはあらゆる事物に〈制作〉を見出し、そこで遠近法=〈作者〉=《空間の意味》が立ち上がって鑑賞者の身体にそれが強いられるというプロセスが想定されていた。そしてそこで、遠近法=〈作者〉=《空間の意味》同士の特異な関係性として、自己同一性が問われた。

さて、そう考えると、〈作者〉間関係は、理論上、「この私」とはまったく別の身体や時空間に属する私とのあいだでも、十全に培われうるものでなければならないでしょう。〈作者〉の立ち上げに伴う抽象的な法則性たる《こちら側、こちらの肉体》を分析・抽出することを目指すなら、なおさら「この私」だけが関わるだけでは不十分です。

こうして荒川は、ひとつの身体≒私に還元されない〈制作〉、すなわち共同制作の問題へと不可避に進んでいくことになります。

E. 共同制作

荒川が注目するのは、矛盾です。〈作者〉が別の〈作者〉と接続しようとするとき、お互いの間に相容れなさが生じるとする。当然両者は地続きにはならない。しかしそれでも私の身体やオブジェクトが両者を同居させてしまえるとき、その特異な同居のあり様が、「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」という問いへの答えに関わる手がかりとして浮上するだろう。そしてそれは、まず作品を作ることで実現されようとするけれども、同時に、様々な身体によってその作品を用いて実験を行い、さまざまに改良を施していくことによって、より個人に還元されないレベルで、抽象的な法則性たる《こちら側、こちらの肉体》の分析・抽出がなされることとなるだろう。

マドリン・ギンズによる荒川修作論のなかの一節を引きます。

事実上起こりえない紡ぎ(対立しあう二つの道を同時に進む)から長く引き出された仮説線が分散し、その仮説同士で、軸点のまさに「肉」を事実上分割している。もしこの仮説線が個人から送り出されるなら、ブランクな部分を送り出しているのは誰か?

こうして画布は、個々別々の視点から分割される。個人の考えも同じように分割される。もっと厳密に言うなら、個人の考えは、画布に示された仮説と傾向のすべての接合点(複数の点)になる。

実験にたずさわろうが瞑想しようが、見る者はこの研究の対象となる。そもそもの初めから、この個人にとっては、彼がひとつの集団であることがはっきりしていなくてはならない。実際、彼はその集団の構成分子の集合以上のものである。というのは、少なくともその瞬間には、彼は、ブランクら(blanks)をも送り出しているからだ。

マドリン・ギンズ「アラカワ・図形からモデルへ」(一部改訳)

ひとつの画布のなかに、相容れないいくつかの遠近法が同居するように描かれている。鑑賞者はそれらを同時に知覚することはできない。「うさぎ−あひる図」でうさぎとあひるをそれぞれ交互に見出すことはできるがそれらを同時に見出すことはうまくできないように。

しかし、画布あるいは鑑賞者の身体の、それぞれの持続性において、遠近法同士は相容れないまま並置されている。私のなかに、あるいは事物の中に、いくつもの〈作者〉が群れとして同居している。

部分部分は誰にでもわかる、それでいながら一つなのです。

ぼくが一つ情熱を持っているのは、フランケンシュタインの例じゃないけれど、あのようにできる人もいるんじゃないか、私はできなくても、あのようにこの主題をつくるやつがいるんじゃないか。

荒川修作+中村雄二郎「新しい創造を求めて」

鑑賞者は画布とのあいだで様々な遠近法を〈作者〉として立ち上げながら、その画布に明瞭に記されたものとして、異なる遠近法、〈作者〉を意識する。今の私とは違う、しかし私でもありうるものとして——《私は私ではなく、私でなくもない》(「制作へ」)。

共同作用者は、それ自身《私》であるかのように語る。

荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』

そのような私の複数性は、個の内部と外部を反転可能なものとしながら、そこにある〈作者〉と〈作者〉のあいだの間隙の質や、その発生の可否をめぐって展開されていく。荒川+ギンズが共同制作を見出すのはその地点においてです。

共同制作というコンテクストにおいて、その共同制作者は、アラカワが部分的にしろ全体的にしろ、正しいか間違っているかを証明することによって、手を貸すのだ。……「われは他者なり」と言ったランボーは正しかった。だが、「他者はわれなり」とも言える。共同制作を学ぶことは、他者である私をさらに変調させることになろう。……「われわれは私」なのである。

マドリン・ギンズ「アラカワ・図形からモデルへ」

ただし、こうした《私》である《われわれ》は —— 先ほどから繰り返し触れているように —— なんでもありではない。〈作者〉の立ち上げに伴う抽象的な法則性たる《こちら側、こちらの肉体》に応じて、発生したりしなかったりする部分をもっている。私がいま把握していない遠近法は、はたしていかなる場所においても(人間の身体においては)存在しえないものなのか、それともただこの私が把握できていないだけなのか。これを、ギンズは〈盲点〉と〈ブランク〉の問題として整理します。

盲点は「目的を常に見えるところに置いておく」重宝な方法と考えられるかもしれない。

思考する場においては、我々が見るのに失敗しているポイントのうちの一体どれだけが、実際に機能する「盲点」かということは、まだ確立されていない。

考える者の盲点は、見落しの領域かもしれず、その領域は、彼の対象への注意をバランスの崩れたぐらついたものにしてしまう。考える者が所有していないものについて、ときに他者が考えるかもしれないということは、この領域のいくつかが盲点ではなくて、ブランクだということを示している。おそらく、ブランク・ポイントとみなされるものから盲点かもしれないものへの変調がある。ちょうど、ブランクから知覚されるものへの変調があるように。

思考する場を我々の面前に持って来ることによって、荒川は、それまでは詰まるところ単なるブランクだったものと、我々の考え方に関し、事実機能的に「盲点」かもしれないものとの間に、なおはっきりと区別をつける機会を我々に与えてくれる。

マドリン・ギンズ「アラカワ・図形からモデルへ」

いかなる遠近法も生じ得ない領域は〈盲点〉と呼ばれ、ただこの私においてまだ掴みきれていないだけの遠近法の集まりとしての〈ブランク〉と、区別される。その境目を、私らは作品を通じて検分し、発見する。その先に、人間という種の身体が持つ法則性や、遠近法同士の接続関係の、網羅的把握があるのではないか。

さて、〈ブランク〉は本節の最初の引用の末尾にも書き込まれていました。曰く、《彼がひとつの集団であることがはっきりしていなくてはならない。実際、彼はその集団の構成分子の集合以上のものである。というのは、少なくともその瞬間には、彼は、ブランクら(blanks)をも送り出している》。

作品に向かって鑑賞者から送り出される〈ブランクら〉。宮川における《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》や、そこで働いているところの、誰のものでもない無名の声をテクストにおいて否応なく仮構させる〈喩〉の機能を思い出すところでもありますが、〈ブランク〉とは実は、荒川が1970年代前半から1990年代はじめごろまで最重要主題としていた概念だったのでした。

F. 〈ブランク(Blank)〉

〈ブランク〉は極めて複雑な概念であり、付随するいくつかの概念とともにしっかりと検討しなければ解明しきれないところがあるので、ひとまず本稿では、以下に関連するテクストを列挙しておき、詳細に関しては稿をあらためます。

あることを捉えるという行為を確実に続けていく時に、媒体となるのは、ブランクである(そのような媒体がないのであれば、ただ何かが起こったというだけになる)。

マドリン・ギンズ『ヘレン・ケラーまたは荒川修作』

さまざまな感覚を関連させつつ定立するはたらきは、ブランクの中で起こるのだから、この定位をつかさどるものは、なににまれ私たちにとってはやはりブランクであり続けるより他ない。それを知ったからには、「ブランク」に拠らずに感覚の定位について語ることが、どうしてできるだろうか。

荒川修作+マドリン・ギンズ「『SPACE AS INTENTION』展カタログ」(池田信雄、池田香代子、鈴木仁子 訳、一部改訳)

ブランクは出来事であり方法である。

荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)

何かするということはブランクでできている。何もしないでいても動いていても、あるいは何気なく動いていても。これらは普通、感情や思考と呼ばれている。エネルギーのこれらさまざまな姿そのものが、《生成するブランク》に場所をあつらえるのはもとより、ブランクを通して、意識の変化の段階をつくるように動くのである。また、ときには完全なブランクのなかにとどまりもする。

荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)

ブランクなしに感覚はありえない。ブランクはおそらく感覚の第一段階であり、他のすべての感覚は、それ自身生起するために、つまり感覚されるために、このブランクを通過するほかない。

荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)

《私》という領域、そしてそのほかすべての出来事の領域は、ブランクを通して互いに浸透し合い、ブランクのなかで互いに影響し合う。そしてまた、この中間的な領域は、《外部》を変えるのとまさに同時に《私》を変えながら、《私》のなかへと、あるいはうえへと踏み込んでくるだろう。ブランクが《私》を鋳直すように、私もブランクを手さぐりする。

荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)

瞬間的に、また、繰り返し、ブランクは、我々の感覚のための宿、持続していると感じることができるようにするための宿として、働く。同じように、《私》もしくは場所の虚構が同時にかたちづくられるようになる。したがって、ブランクは、行為というものに必須のものをかたちづくりながら、私のなかにくまなくまき散らされているといってよい。ブランクに注目する場合は、以下のことが思い起こされなければならない。ブランクは広く散乱しているということ、さまざまに異ったしかたで一挙に振舞いうるということ、そしてこの、ブランクに注目するという行為においても、それ自身、基本的な役割を果しているということ。

荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)

感覚や行為が生じる発端であり、それらが互いに関連していく場であり、そこで働いているエネルギーでもある、〈ブランク〉。遠近法=〈作者〉=《空間の意味》が、人間という種の身体に特有の、「いまこの私には把握できていないが確かに別の私によって抱えられ展開されているだろう」ものらの群れとして存在する領域を見つけ、その輪郭や性質を、具体的な感覚や行為との関連のなかで明らかにすること。

荒川とギンズは、こうした〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を、哲学や認知科学、文学、心理学等のテクストからの引用・編集(『SPACE AS INTENTION』展カタログ、1983年)や、遠近法の撹乱された画布に大量の矢印を描いた作品の制作(『DRGREES OF BLANK』(1981年)、〈実際には、盲目の意志〉シリーズ(1982-1983年)など)、『意味のメカニズム』の第三版へ向けた修正(-1988年)などを通して理論化し、それを一冊にまとめました(『死なないために』1987年、日本語訳 1988年)。その後、絵画から離れ、より身体の問題を徹底して試行錯誤することのできる建築作品の制作へと本格的に進むのでした。※38

荒川修作『DEGREES OF BLANK』(1981)※39

荒川修作『DEGREES OF BLANK』(1981)※39

荒川修作『実際には、盲目の意志 Ⅵ』(1982-1983)※40

荒川修作『実際には、盲目の意志 Ⅵ』(1982-1983)※40

G. 距離を隔てた私らのネットワーク、〈遍在の場(Ubiquitous Site)〉

荒川+ギンズの建築作品からひとつ、分析してみます。「極限で似るものの家」(養老天命反転地)です。

荒川修作+マドリン・ギンズ「極限で似るものの家」(1995)※41

荒川修作+マドリン・ギンズ「極限で似るものの家」(1995)※41

荒川修作+マドリン・ギンズ「極限で似るものの家」(1995)※42

荒川修作+マドリン・ギンズ「極限で似るものの家」(1995)※42

建物の中は、いくつもの壁が錯綜し、それに分断された机やお風呂やベッドの模型が、繰り返し配置されています。さらに天井と、(ガラスで覗ける)地下にも、同様に家具の模型が配置されており、歩いているとほとんど迷路のような感覚が生じる。

この作品には使用法が用意されています。そのうちのひとつには、次のように書かれている。

自分と家とのはっきりした類似を見つけるようにすること。もしできなければ、この家が自分の双子だと思って歩くこと。

荒川修作+マドリン・ギンズ「養老天命反転地:使用法 極限で似るものの家」

鑑賞者と対象のあいだで生じるミメーシス関係を記述しているようでもありますが、まだ明晰には掴みづらいところがあります。

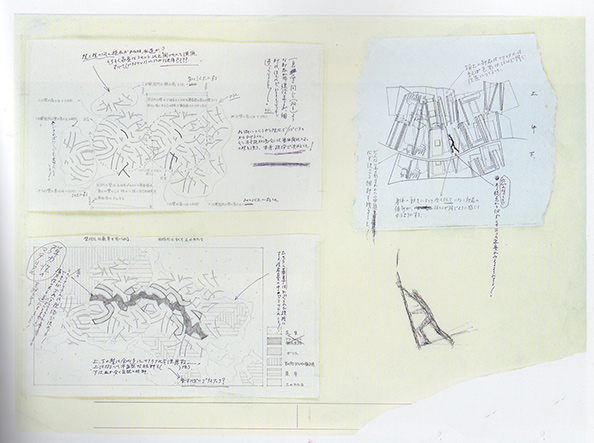

実はこの作品には荒川の制作メモが残っています。そちらを見てみましょう。

荒川修作+マドリン・ギンズ『《養老天命反転地 極限で似るものの家》のためのドローイング』(1992-1994)※43

荒川修作+マドリン・ギンズ『《養老天命反転地 極限で似るものの家》のためのドローイング』(1992-1994)※43

頭上の部屋は、マテリアルは変えるが、色、形は、ほとんど同じ位置につくること

身体の動きによって全く似ていない部屋の細部が、ほとんど同じように感じられるようにする

一見全く同じ(双子)ような部屋が2つ建設されるが、細部は、ほとんど、どこをとっても違っていること!

上、下の壁は全く違ったマテリアルを使用する —— 上はなるべく不自然な材料を(安っぽいプラスティック?)使う。下は土か全く自然の材料

荒川修作+マドリン・ギンズ『《養老天命反転地 極限で似るものの家》のためのドローイング』

注目すべきは、《全く似ていない部屋の細部》《全く違ったマテリアルを使用する》などと、類似とは真逆の差異が家具や壁に関して重視されていること、そしてその上で、身体の動きによってそれら似ていないものらが《ほとんど同じように感じられるようにする》ことが狙われているということです。

この建物の中を歩くとすぐに感覚として立ち上がるのは、自分のいま立っている場所がどこなのかわからなくなってしまうような、夢にも似た状態です。まず、視線が壁によって激しく遮蔽されているため、視野が常に狭い。また、家具を模したオブジェクトがほうぼうに見える。しかもそれは、壁に食い込むようにして配置されているため、見えるのは常に一部分であり、さらに上下左右の異なる場所に繰り返し配置されている。

鑑賞者は、右を向けば、ベッドの一部が見える。さらに少し歩いて左を向けば、同じベッド(に見えるオブジェクト)の一部が見える。ふたつのベッドは決して同じものではありえないはずです。しかし、壁に遮蔽された視野のなかで、部分的に見えるそれは、どうにも同じものに感じられてしまう。

つまり鑑賞者は、ベッドの左端を左から見ている経験をした直後に、同じベッドの右端を右から見ている経験をする。さらに上を向けばそこにあるベッドをまるで頭上から見ているような経験が生じ、下を見ればベッドを上から見下ろしているように感じられる。いわばそうした1つのベッドをめぐる様々な遠近法=〈作者〉=《空間の意味》が —— 通常ならそれはベッドの周囲を時間をかけて自ら歩き回ることではじめて得られるはずのものであるにも関わらず —— 少し歩いて周囲を見渡す動きをしただけで、高速で鑑賞者の身体において接続させられるのです。

しかもそれらのベッドは、制作メモによれば、色や形は似ているけれども材質は大きく異なるものとしてあるとされています。鑑賞者は、迷路のような建物内を歩き回りながら、様々な家具の同一性を、《身体の動きによって》作り出す。私の遍在が生まれる。

「使用法」は、一つには、私等の行為をインスタントに中性化させるためのものなのです。

歩けるパッサージュ、歩けないパッサージュを見ながら、何かが使い始める。さっき藤井さんの言われた距離というのは、その距離を縮めて、あの混沌とした〈遍在の場〉を発生させるでしょう。そのとき、現実と虚構が交わり、支離滅裂でアブストラクトなフィールドが生成する。つまり環境がほとんどそうですけど、そうなったときに唯一頼る武器は、人体の行動でしょう。その行動も狂ってきたらどうします?

そのときに、その使用方法は誰も教えてくれない。これが使用法に近いものなんです。自分でみつけだすよりしようがないんですよ。そのときに、新しい経験が生まれる。

荒川修作、藤井博巳『生命の建築 ― 荒川修作・藤井博巳対談集』

「遍在の場」と簡単に言ってしまったけれど、身体の運動や行為のバランスを崩したときに生まれる新しい感覚や知覚は、必ず遍在として、身体のまわりに視覚や知覚とともに存在し始めますね。いわゆる、内在している感覚と外在し始めた感覚の距離や位置が振動を始めるのでしょうね(笑)。もし「無限」を体験できる環境が建設できれば、「永遠」に近づく可能性も……。しかも、その「永遠」のコンセプトを現実に生きるためには、どうしても環境から発生する出来事と距離をつくることによって生れる、気配のような現象を「反復」せねばなりませんね。そしてその現象を、さまざまな詩人や思想家がこの何百年も歌ったり語ったりしてきましたが(笑)。

荒川修作、藤井博巳『生命の建築 ― 荒川修作・藤井博巳対談集』

以上を整理すれば、次のようになるでしょう。

「極限で似るものの家」のなかでは、まず、対象の側の〈アンフラマンス〉的同一性が、身体の動き(それに伴う、対象を把握する上での形式たる遠近法)によって仮構されるさまが検分される。オブジェクトのマテリアルが意図的にずらされていることで、類似が、対象の側ではなく私の側でフィクショナルに生じるさまが露呈するのです。

さらにそれを支えにして、ある特定の対象をめぐる様々な遠近法が高速で自らのうちに蓄積していく事態が生じる。本来それら遠近法らを経験する上で必須とされるような自己の持続的経験が、ずたずたにされ、対象の配置において再度編まれてしまう。まるで部屋の右奥にいる私、天井に立つ私、床の下にいる私、はるか遠く部屋の外にいる私など、〈距離〉を隔てて偏在している異なる私らが、対象側に生じた類似のネットワークによって高速でつながれ、「私が私であること」を意識するような自然さでもって、しかし別々な存在として共同しているかのように、感じられる。〈遍在の場(Ubiquitous Site)〉、ミメーシス的・アニミズム的構造に支えられた〈鏡〉の多重的誘発。そこでは時空間すらも分解され、新たな構築へと向かうでしょう。

H. まとめ

距離を隔てたものらとのあいだに《「私は私でなく、私でなくもない」》ネットワークを築くことを、そこに入り込んだ身体らに向かって強いる、荒川の建築作品。そこで私の身体や知覚は分解され、私の分身があちらこちらに遍在しては消える。さきほどあそこにいた私が、今ここにいて、ここにいる私が、あそこにもいる。それら私の群れの出現・消失の傾向や質が、「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」という問いをめぐる実験(の結果)として、蓄積する。※44

私は、世界は、毎秒死んでいる。そして次の瞬間、また私が、世界が、生まれている。何が私を、制作を、持続させているのか。そしてそれは、感覚や対象操作によってどのように組み換えることができるのか。その先で、私とは別の場所に私の持続を作り出し、不死の制作をもたらすことはできないか……私でないものに私を見ることにおいて生じる、魂の内的構造たる〈距離〉から編まれた、不死の制作的共同体。それは、宮川が素材として計上した〈非人称的空間〉の展開例であり※45、テクストにおいて生じる抒情主体をめぐる事態である「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」の実践例でもあり、さらにはデュシャンが模索した〈アンフラマンス〉の拡張されたかたちでもあるでしょう。私らは「制作へ」で構築された〈制作〉論の展開例のひとつを —— あるいは参照先の多くを共有し、同様の問題意識を持ったがゆえに結果として近似したもうひとつの〈制作〉論を —— 荒川の作品・理論に見ることができるのです。

5. 「あそこに私がいる」で編まれた共同体の設計へ

ここまで、大きく分けて3つの議論をたどってきました。

①宮川淳が〈非人称的空間〉や、先取りされた安定した対象ないしは表現主体を抜きにしてなされる類似の錯綜といった問題を扱うことになった背景としての、1960年代日本美術における代表的な議論・論争の流れ。「制作へ」は、宮川がかつておこなった議論を、ウィラースレフを始めとする様々なテクストと繋げていくことで、具体的かつ日常的な〈制作〉の営みをめぐる新たな理論へと組み換えたのでした。それは、作家論かその否定か、人間か事物か、相関主義か非相関主義か、といったような二元論を超えるものとしてあります。

②抒情詩や自叙伝をめぐる諸議論。言語とは、認知の根底にある〈摸写(ミメーシス)的鏡像構造〉を根幹に持つ素材=メディウムであり、それによって構築されたテクストは、おのずと避けがたく〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を立ち上げ、私の群れによってなされる共同制作を起動させる。〈喩〉の力でもって、おのれの内部に見知らぬものの声を聞き、おのれの外部におのれの魂を見る営みとしての、言語表現。このようなパースペクティブを設けることで、まさに「制作へ」で語られていた〈制作〉論の延長線上に、多くの詩歌・散文の実践を置くことが可能になります。

③荒川修作とデュシャンをめぐる諸議論。デュシャンの仕事を身体や共同制作に関わるものとして組み換え拡張した荒川の仕事は、宮川による議論の源泉のひとつであると同時に、〈第四の次元〉や〈アンフラマンス〉をめぐる思考を身体や共同制作の問題として展開した「制作へ」での〈制作〉論に並行したものとしてあります。そしてその先には、荒川がその建築によって具体化したような、外化された〈魂の内的構造〉が生じさせる〈距離〉から編まれた、《「私は私でなく、私でなくもない」》ものらの制作的共同体があるでしょう。そこに向けて、過去の蓄積と最新の技術、なによりこの私の身体を、日常的に、徹底して酷使していくことが、今後も様々な分野において求められるのではないでしょうか。

さて、最後に、現代日本の詩とのつながりについて補足しておきます。いわば、詩における〈制作〉論の具体的展開として、貞久秀紀による詩を参照したい。

きょう、やぶ道をきてひとつの所に立ち

それがこの岩であるときはみえずにいる雲が

おなじ岩の台座から

きのうの曇りぞらにとりわけ陰がちにかたまり

光につよくふちどられて

山の真上のかぎりあるちぎれ雲のすがたにまで

高められ親しくながめられたことは

その日そこに湧きいでたただひとつのことがらとして

指折り数えることができる

貞久秀紀「例示」

この細道はいずれひとつの岩に当たり

岩がゆくてを塞ぎ

かたわらに迫る崖からゆるみでて

道に来ていた

それは近づくにつれはじめて目にうつり

すぐさまそれが前方に横たわる岩であることを

知らせるとともに

今しがた来たことの証しに土をつけているかのように

埋もれていたところに湿った土や

樹木の細く白い根が絡みついていたある日ひとりの口のきけない友が食卓について

食事をしていたとき

わたしがこの友といて食事をしていたように

このときもわたしはひとつの岩に近づき

そこからのぞむことのできる

岩のおおまかな姿をながめていたが

そのころ

わたしはこのうごかずに目の前にある岩にうでをのばし

土や根や

岩の外であるところから自然とそれに触れた

貞久秀紀「この岩を記念して」

ふり返り

想い起こすものが

草がちな

ゆく道なかにはじめから

鳥のすがたでいた

ふたつ手をあわせたお椀にすくいあげれば

まだ羽のある

白灰の身がらをもつ小鳥が

ふたたび手をのばすことができたならはじめてこの鳥にゆきあたり

あたたかく触れうるものとして横たわり

ひとりのわたしが近づいていた

貞久秀紀「ゆく道なか」

貞久の詩作品は、いくつもの相容れない私を投入し行き交わせることを身体に強いる一種の〈指示書〉としてあります。内容としては、散歩している私が遭遇した何気ない風景や出来事をめぐるものが(特に最近の作品には)多いのですが、読み進めていくと、私の自己同一性が、私の外まで拡張されていくような感覚が生じはじめる。細かくは分析しませんが※46、そこでは一行ごとに表現主体をめぐる情報が切断され、並置されることで、いくつもの私の遍在と、それらのあいだでの〈距離〉を含んだミメーシス的ネットワークが形成されています。しかもそれが、リズムなどを強く意識した言葉などではなく、非常に明晰な —— 一見するとあまりにありふれた —— 言葉らの、配置関係によって生じさせられていることが重要です。読み手は、このテクストを読むためには、一行ごとに、自らの同一性を分解し、岩や小鳥、雲、かつての私などにまで《「私は私でなく、私でなくもない」》関係を波及させながら、新たな身体を構築していかなければならない。そのような動きがこの詩にあるというよりは、この詩が自らに接する身体に対して、そうした動きを強いる、そんな〈指示書〉としてあるのです。

私らは、詩を携えて散歩する。詩のなかに埋め込まれた様々な運動、それを起動させるところの技術が、私の身体を通じて、散歩道を、ミメーシス的・アニミズム的関係を生じさせたりさせなかったりする〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉の実験場へと変化させる。

言語表現は、あくまで数多くある〈制作〉のなかのささやかな1つでしかありません。しかし同時にそれは、〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉をめぐる試行錯誤が凝縮した形で展開されてきた場所でもあります。そこでの蓄積を用いること、自らによっても実践することは、その他の様々な表現形式に、さらには〈制作〉を基盤とする生の構築に、手がかりと手段を与えるでしょう。「制作へ」は、そのようなかたちで言語表現を酷使することの、出発点に —— あるいは「別の土台」=〈プロトタイプ〉※47に? —— なりうるテクストだと思います。