見出される時を求めて

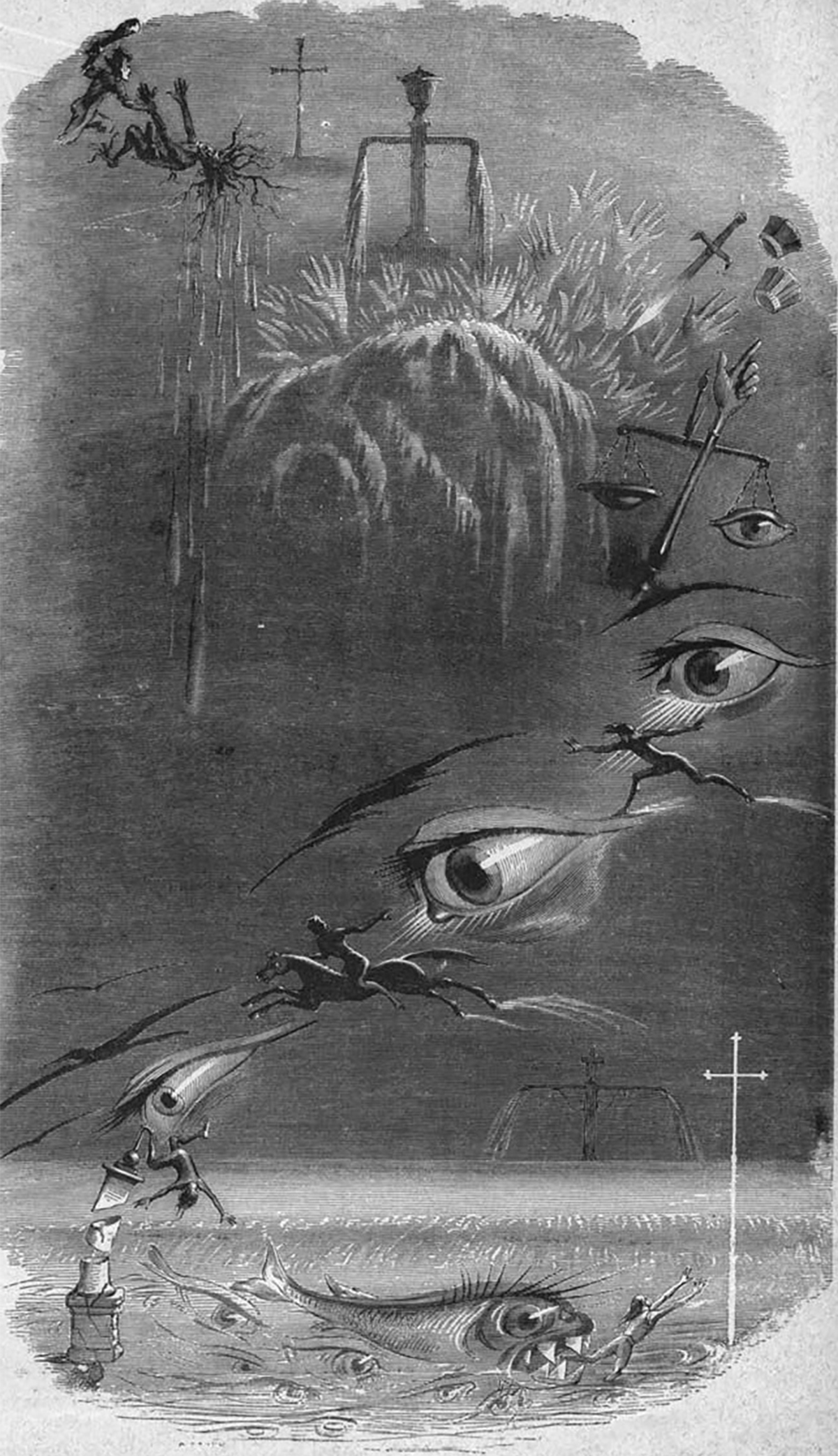

生命は、いましがた、ひきさがるときに、人生の幻滅をもっていってしまった。ある微笑が祖母の唇の上に浮かんでいるように見えるのであった。この喪のベッドの上に、死はすでに、中世の彫刻師のように、彼女を乙女の姿で横たえていた。

マルセル・プルースト『失われた時を求めて※1』

自分のなかに、いつまでも消えることのない痕跡を刻みつけるような一葉の詩、一枚の絵画、あるいは一編の小説と、これまで幾たびか出会ってきました。『失われた時を求めて』は、そのような作品のひとつであるのですが、この長い長い物語のなかで、わたしはかつて感じたことのないような、不思議な感覚を体験しました。

それは、話者である主人公の祖母が、病いによって亡くなる場面でのことでした。より正確には、息を引き取った祖母の亡骸を話者が見つめている、わずかな時間についての叙述を読んでいたときのことです。わたしはそのとき、文庫本のページに印刷されたその言葉の連なりが、まるで一枚の絵になったかのように、そこから目を離すことができなくなりました。そのページに視線を奪われたまま、しばらくの間それを茫然と見つめ続けていたのです。

それは、言葉で描写されたイメージをありありと思い描くという、よくある体験とは、まったく異なる出来事でした。ページの上に綴られた文字そのものが、描写的なイメージという別の表象を経由することなく、ありのままの姿で感覚された、と言えばよいでしょうか。

なぜこんなことが起きたのだろうと、わたしは考えました。プルースト研究に生涯を捧げた井上究一郎氏の翻訳による、典雅でありながら魂のふるえを感じさせる日本語の魅力は、もちろんその原因のひとつであるはずです。しかし、それだけでは、言葉がイメージに転換されるのではなく、言葉そのものがイメージとして立ちあらわれたかのような、あの不思議な現象がなぜ生じたのかを、説明できないように思えました。

視覚を超えるイメージ

そのとき思い出したのは、 詩の世界でモダニズムを追求し、「イマジズム」の思想を提唱したエズラ・パウンドが、シェイクスピアの詩について語ったこの言葉でした。

シェイクスピアが「朽ち葉色のマントをまとった夜明け(Dawn in russet mantle clad)」について語るとき、彼は画家には表現できないなにかを表現している。このシェイクスピアの詩行には、ひとが記述と呼ぶものはなにひとつない。彼は表現しているのだ。

Ezra Pound “A Retrospect” and “A Few Don’ts※2”

ここで問題となっているのは、「記述(description)」と「表現(presentation)」との違いであることがわかります。

英語の ”description” という単語を日本語に翻訳する場合、それが文字によるものならば「記述」、絵によるものならば「描写」とすることが多いでしょう。しかし、そのいずれも、ものごとのイメージをありありと提示することを意味するという点では同じです。パウンドは、ものごとを記述/描写することにかけては、言葉を扱う詩人よりも、画家のほうがずっと優れていると考えました。彼は「風景ならあなたがたより画家の方がずっとよく描ける」とも述べています。

記述/描写というものを、なんらかの具体的なイメージを顕現させる「具象化」とイコールなものとして捉えるなら、パウンドが絵画的な「具象化」に対抗する言語的な「抽象化」を目指したように思えるかもしれません。しかし、彼は若い詩人たちに向けて「抽象におちいることなく進め」とも呼びかけるとともに、具体的なものと抽象的なものを安易に混淆することを戒めています。

では、具象と抽象という二分法では捉えきれない、パウンドの意図する「表現」とは、どのようなものなのでしょうか。奇しくも『失われた時を求めて』の刊行開始とほぼ時を同じくして、パウンドは1912年に、同志とともに「イマジストの三原則」を掲げました。

- 主観/客観を問わず、「もの(thing)」をじかに扱うこと

- 表現に寄与しない言葉を決して使わないこと

- リズムについては、メトロノームのシーケンスではなく、音楽的な調べに乗って構成すること

パウンドはこれらの原則を踏まえ、イマジズムという思想がその名のもとにつくり出そうとする「イメージ」について、こう説明します。

「イメージ」とは、瞬間のうちに知的・情緒的な「複合体(complex)」を表現するものである……一瞬にしてこのような複合体を表現することが、不意の解放感を与えてくれるのだ。それは、時間的/空間的な限界から自由になる感覚である。そしてまた、それは最高の芸術作品に接したとき経験する、思いがけない成長の感覚でもある。

パウンドにとっての「イメージ」とは、辞書的な意味での「心の中に(絵のように)思い描く姿や像」という、視覚的なものに限定されていないことが伝わってきます。わたしがプルーストの文章から受け取ったイメージは、まさにそのような、「視覚を超えるイメージ」であったように感じました。

イメージを探究する試み

かつてアリストテレスは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚という「五感」として人間の感覚をカテゴライズしました。これは目・耳・鼻・舌・皮膚というわたしたちの感覚器官にそれぞれ対応している、とてもわかりやすい分類です。しかし、それらの感覚器官は、同じひとつの「わたしの身体」のうちに密接につながり合って働いているものであり、本来はそれらが受容する感覚をくっきりと分割することはできないのかもしれません。

それを証明するかのように、現在では五感の他にも多くの感覚があることがわかっていますし、人間以外の生物に目を向ければ、同じ感覚が人間とは異なる原理で働いていたり、人間が持たざる感覚を備えていたりする場合があることも明らかになっています。音を聞くことで色を感じる(=色を「見る」)といった「共感覚(synesthesia)」についての研究も進んでいます。しかも、共感覚は少数の限られた人びとだけが持つ感覚ではなく、生まれたばかりの赤ちゃんにおいて見られることも珍しくないようです。

パウンドが詩によって生み出そうとしたイメージは、わたしたちの身体が根源的に宿している、ひとつの未分明な感覚を揺り動かそうとするものだったように感じられます。文学研究者の小泉純一氏は、「言葉でなければ作れない非現実の創像的イメージ」という、きわめて的確な表現によって、その価値を語っています。

派手な言い方をあえてするなら、パウンドの言うイメージとは、現実に存在する外の風景を言葉でなぞっただけの視覚的なイメージではなく、言葉に内在するイメージの喚起力を引き出すことにあった。言葉でしかできないような力を引き出すことがイマジズムの本質であったと言える。イメージとは一見視覚的、絵画的なものに思えるが、「朽ち葉色のマントをまとった夜明け」には言葉だから表現できる力がある。絵画での視覚的なイメージに対して、言葉でなければ作れない非現実の創像的イメージとでも名づけてみたくなる。イマジズムのモダニティはこの点に求めるべきである。

小泉純一「戦略としてのイマジズム ─ パウンドが求めた〈探求の言語〉とは※4」

パウンドの盟友であった哲学者トーマス・アーネスト・ヒュームは、「イマージュ」の概念を提示したアンリ・ベルクソンの影響を受けていたと言います。また、先ほどのパウンドの発言にある「複合体(complex)※5」という言葉は、当時の最新の心理学用語として知られるようになっていました。この用語を広めたのは、集合的無意識の概念を通じて心的イメージを探究したカール・ユングであると言われていますが、彼もパウンドとほぼ同時代を生きた人物です。

またその頃、芸術の分野では、画家ワシリー・カンディンスキーが新たな芸術集団「青騎士」を結成するとともに、より抽象的な作風への変化を見せていました。当時のカンディンスキーの作品を観ると、そこには具象/抽象という二分法が意味を失うほどに圧倒的な色彩に満ちあふれた、まさにひとつの「複合体」がありありと描かれています。文字と絵という手段の違いはあれど、それはパウンドが目指していた、具象でも抽象でもない —— むしろそのどちらでもあるような、「描写」を超える「表現」に通じていたように感じられます。

このように、20世紀初頭という時代にさまざまな領域で「イメージ」を探究する試みが沸き起こっていたのは、おそらく偶然の一致ではないでしょう。ヴァルター・ベンヤミンがのちに「世界史のなかでも最も恐ろしい出来事のひとつ」と述懐した第一次世界大戦が、イマジズムや青騎士の活動開始から数年後に始まった事実を考えると、当時の思想家や芸術家たちが、目の前にある現実から生じる不信感や虚無感に打ち克とうとして、自らの内なるイメージをよりどころとしたようにも思えます。それは単なる形象ではない、精神的な価値を吹き込まれた概念としての、新たなイメージだったのではないでしょうか。

イマジズムからヴォーティシズムへ

芸術とは、単に見えるものの形をそのまま象る(かたどる)ことではなく、見えるようにすることなのです。

—— パウル・クレー

大戦勃発からわずか二ヶ月後、パウンドは “Vorticism※7” と題する論考を発表します。彼自身はこれを一種の自伝と位置付けていますが、実質的には、イマジズムの精神を見つめ直す、新たなマニフェストと呼びうるテキストでした。彼はそこで、カンディンスキーが1912年に発表した『芸術における精神的なもの※8』に対する深い共感を示すとともに、自らが抱くイメージのありさまを、こう述べています。

イメージは観念ではない。それは光り輝くひとつの結節点、もしくは群体であり、わたしが「渦巻(vortex)」と呼びうるもの、そう呼ばねばならないものである。それを起点とし、通過点とし、また到達点として、観念はたゆまず奔流している。慎ましく言って、それは「渦巻」としか名づけようがない。そして、その必要性から「ヴォーティシズム(Vorticism)」の名が生まれたのだ。

Ezra Pound “Vorticism”

それ自体がひとつの鮮烈なイメージである「渦巻」という言葉。それは、「もの」をじかに扱うことを目指して、因襲的なフォーマットや余分なレトリックを捨て去り、ひとつひとつの言葉を自立させることで、言葉そのものの強度を最大限に集約しようとしたイマジズムの精神を、生き生きと表しています。

そして、ヴォーティシズムの新しさは、イマジストたちの詩だけでなく、同時代の絵画や彫刻、また音楽といった、言葉以外の手法による芸術まで視野に入れたものであるところにありました。あらゆる芸術において、色は色として、音は音として、それ自らの力で光り輝くものであると感じたパウンドは、それを「イメージという言葉」を通じて実現しようとしたのでしょう。彼にとって、イメージとは自ら語りかける言葉なのです。

実在するイメージ

「イマジストの三原則」には、「もの(thing)」をじかに扱うこと、という原則がありました。シェイクスピアの「朽ち葉色のマント」の詩からわかるように、パウンドにとっての「もの」とは、身の回りにある物質的/実体的なものだけを意味しているのではないはずです。自らの外ではなく内にある対象、すなわちイメージこそが、彼にとってむしろ重要な「もの」であったと言えるでしょう。さらに彼は、ヴォーティシストにとってイメージは実在している、なぜなら自分たちはそれをじかに知っているからだ、とも述べました。

イメージが「もの」として実在するという主張には、すんなりと納得できないひともいるかもしれません。「もの」の実在性(reality)は、しばしば物質性(materiality)を伴うものとして捉えられがちだからです。わたしたちの脳髄を切開したり、胸部のX線撮影をしたりして、そこに物質としてのイメージを見つけようとすることが無意味なのは、言うまでもありません。非物質的なイメージは、わたしたちの頭や心のなかにあると思えばあるし、ないと思えばない。したがって、それが認識に左右されない実在性をもっているとは言えない。そう考えるひとは少なくないでしょう。

しかし、その存在を物質的に見出すことはできなくても、わたしたちはそれが認識を超えた「もの」として、確かに自らのうちにあることを ── イメージの実在を信じたヴォーティシストたちと同じように ── 知ることがあります。自分の目の前から隠れ去った何かのイメージが、その不在ゆえにむしろ一段と生々しく残り、決してなくすことができないという経験をしたことはないでしょうか。そのようなとき、「もの」の実在性が物質性に依存してはいないことを、自ずと実感できるはずです。

カンディンスキーの『芸術における精神的なもの』にも、このような一節がありました。

言葉は内面の響きである。この内面の響きは一部分(大抵は大部分)対象から発し、言葉はそれの名称の役を果たすのである。しかし、もし対象自体を見ずに、その名称だけを耳にする場合には、聴くひとの脳裡には抽象的な表象、すなわち、非物質化された対象が浮かび、それが「心」のうちに直ちに感動をよびおこす。

ワシリー・カンディンスキー『芸術における精神的なもの』

詩人ではなく画家であるカンディンスキーは、この本のなかで「言葉」についても驚くほどの深い洞察を示しており、パウンドに讃えられた理由がよくわかります。先の引用では、「もの」の代わりに「対象」という言葉が使われていますが、そこでカンディンスキーが語っているのは、物質的な「もの」が身の回りに実在する一方で、非物質的な「もの」も内なるイメージとして実在するということです。そして、それぞれの「もの」は、ひとというもう一つの実在において、言葉との相互作用(インタラクション)を生み出していく可能性を秘めています。

詩における「客観主義」の矛盾

第一次世界大戦という惨事は、パウンドにも大きな打撃を与えました。彼は次第に政治や経済に傾倒し、一時期は反ユダヤ主義を支持したことで、後に多くの批判を浴びることになります。しかし、詩の世界において「もの」をじかに扱うことを目指したその精神は、その作品や詩論を通じて、多くの詩人たちに受け継がれていきました。また、パウンド自身も、有名無名を問わず志のある若き芸術家たちと親しく交流し、彼らを惜しみなく支援したのです。アレン・ギンズバーグは、1972年のパウンドの死去に際し、彼のことを「賢明で、立派な教師 —— いや、最後は立派な導師で、立派な寡黙のひとだった」と語りました。

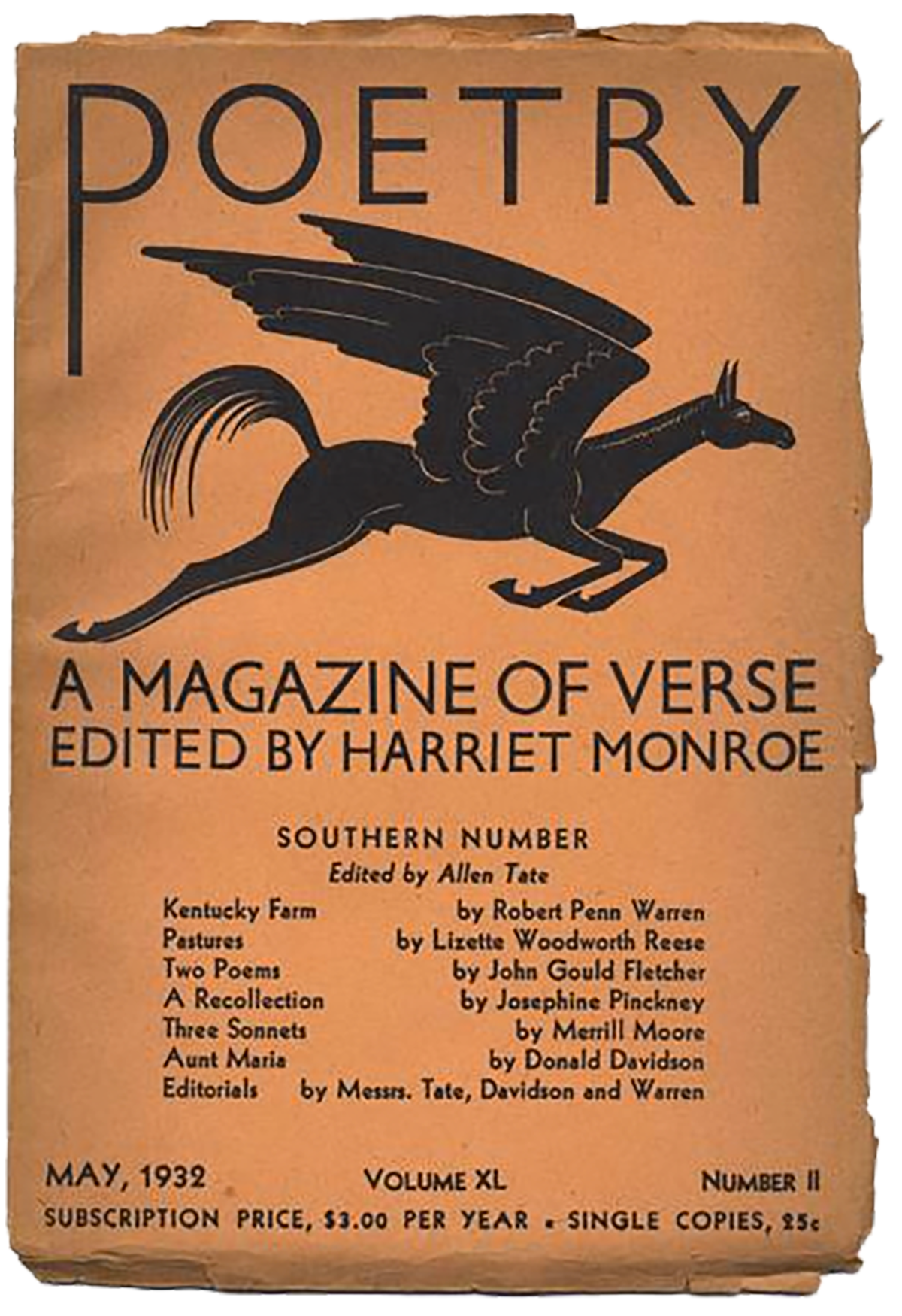

二度の大戦のほぼ中間地点となった1927年、イタリアに移住していたパウンドの元に、19歳年下のユダヤ系アメリカ人の詩人、ルイス・ズコフスキーから一編の詩が送られてきました。T・S・エリオットの『荒地』のパロディを目論んだその野心的な作品と、追って書かれた「詩篇(Cantos)」への批評は、パウンドに深い感銘を与えました。1931年、パウンドは自らも深く関わってきた雑誌『ポエトリー』の創設者ハリエット・モンローを説得し、ズコフスキーの編集によって「オブジェクティビスト(Objectivists)」と題した特別号を出版させることに成功します。

雑誌『ポエトリー』1931年2月号表紙

雑誌『ポエトリー』1931年2月号表紙

ズコフスキーが生み出した「オブジェクティビスト」という言葉は、日本語では「客観主義者」と訳して良さそうに思います。哲学の世界では、昔から主観主義(subjectivism)と客観主義(objectivism)をめぐるさまざまな議論が行なわれてきました。詩の世界でも、パウンドというモダニストが、旧来の主観主義的な詩作のあり方に対抗する態度を示したという意味で、詩における客観主義の可能性を切り拓いたと言えるでしょう。そして、パウンドの志を受け継ぐズコフスキーは、オブジェクティビストの詩が、“sincerity”と“objectification”という二つの特徴をもつと考えました。

ズコフスキーの“sincerity”とは、詩人が言葉そのものにひたすら没入することで生み出された詩的表現のあり方を示すものです。そのように、何らかの対象を志向し、それに真摯に対峙することで生じる直接的かつ無媒介的な接触のことを、哲学者グレアム・ハーマンは「真率(sincerity)」と名付けています。かつてズコフスキーが掲げた”sincerity”も、その「真率」のひとつの現れだったと言えるでしょう。

「真率」のうちにおいて、形状(shape)は言葉の組み合わせの付随物に、(そこに持続が見られるなら)完成された音や構造、メロディや形(form)に見える。そのとき書くということは、蜃気楼ではなく、見ること、ものの存在をありのままに考えること、それらをメロディの流れに乗せていくことのディテール(細部)として生じる。形状が自らを示し、精神は意識を感知し受けとめる。

Louis Zukofsky “Sincerity and Objectification※9”

ズコフスキーの”objectification”とは、「もの(object)」としての芸術的形式の現れ(appearance)が完全な形でつくり上げられていることを意味します。彼はそれを「安息なる全体性(rested totality)」と呼びました。

英語で「もの」を意味する言葉はいくつもありますが、“object”と“thing”の違いをどう捉えるかは、対象領域の違いや、個人的なものの見方の違いによって、さまざまに変わってきます。哲学のように厳密な定義を必要とはしない、日常的な会話では、視覚や触覚などで感知できる物体が“object”、より抽象的で形のないものまで含む事物一般が“thing”と呼ばれることが多いようです。

マルティン・ハイデッガーは、身の回りにある「もの」が、普段の生活で用いられる「用具的存在=手許にあるもの(zuhanden)」として存在していると考えました。しかし、たとえばハンマーのような道具が壊れてその用具性を失うと、それはハイデッガーが「ただそこにある/役に立たないもの」と呼ぶ、「客体的存在=手前にあるもの(vorhanden)」として現れるとされました。ハイデッガーは、単に客体性のみを持つ対象(object)よりも、用具性を備えた事物(thing)を、より肯定的に捉えていたのでしょう。

しかし、ハーマンはその区別を乗り越えて、「対象とは、それが置かれたより広い文脈からも、またそれ自身の部分からも自立した、統一的実在性を有するすべてのもののことである」と述べました※10。つまりは、便利なハンマーも役立たずのハンマーも、見たり触れたりできるものもできないものも、一つの「もの」として実在する限りにおいて等しく対象であり、その存在の根源性に格差はないことを示したのです。

時を超えるポエジー

たとえば、今わたしの目の前に、一羽の小さな鳥という「物質的対象」がいるとします。それは日本語を母語とするわたしにとって、瞬時に「小鳥」という名称をまとった生きものとして見えます。英語なら「bird」、ロシア語なら「Птица」というように、見るひとの用いる言語によって、それは「小鳥」とはまた別の名称をまとっているように見えるでしょう。しかし、いずれの場合も、現前している個別具体的なものに散りばめられた名称という言葉を、見る者が受け取って認知するという行為が行われていることに変わりはありません。

ほぼ無意識のうちにしている「名指す」という行為によって、普段のわたしたちは、身の回りにある無数の物質的対象に言葉を重ねて見ているのです。ですから、かつて見たことがないもの、名づけえぬものを目にすると、「もの」自体がいわば剥き出しの存在として見えることになり、わたしたちの意識を強く揺さぶるのでしょう。

では、その反対に物質的対象を見ることなく、言葉だけを見聞きするとしたらどうでしょうか。夏目漱石が「夢十夜」と同じ頃に書いた「文鳥※11」という美しい短編小説には、このような一節があります。

夕方には文鳥が水を飲むところを見た。細い足を壺の縁へ懸けて、小さい嘴に受けたひとしずくを大事そうに、仰向いて呑み下している。この分では一杯の水が十日ぐらい続くだろうと思ってまた書斎へ帰った。晩には箱へしまってやった。寝る時硝子戸から外を覗いたら、月が出て、霜が降っていた。文鳥は箱の中でことりともしなかった。

夏目漱石「文鳥」

平仮名で記された「ことり」という擬音語。それは、主人公が飼う小さな文鳥が生きるさまを伝える言葉として現れます。それは、同じ音をもつ「小鳥」という名称に重なり、作品を通じてわたしの心のうちに生まれていた「非物質的対象」としての文鳥のイメージを、ひときわ鮮やかに彩ります。かつて思いを寄せた女の姿を主人公に想い出させる小さな鳥が、その名の通り、ことりことりと微かな音を立てながら、生きて動くということ。その時間と空間を包みこんでいる静けさと淋しさ。小鳥の姿かたちとは直接関係のない、言葉そのものの「純粋な響き」が、そのような感興を呼びさまします。

カンディンスキーは、それを魂が起こす「超感覚的」な印象と語りました。「文鳥」という作品でも、そのような印象が自分のうちに生まれるとき、漱石からわたしへと、百年余りの時を超えてひとつのポエジー(詩の精神)が伝えられたことに気づきます。

そして、その「超感覚的」な印象とは、カンディンスキーやパウンドより少し前の時代を生きたマラルメが記した、この言葉にも通じているように思えるのです。

詩句、——数個の単語を、一つの自己完結的な、まったく新しい、国語には属さない謂わば一つの呪文を形づくっているような語に作り変える詩句というものが、意味と音響性とに交互に加えられた用語の焼き入れ直しの技巧にも関わらず用語に残存する偶然性を、至上のひと息によって否定しつつ、言葉のこの孤立を完成する。そして、人々の上に、通常の語法の断片なのにこのような断片はかつて耳にしたことがないという驚きを惹起し、それは同時にまた、名指された対象の微かな記憶が、まったく新しい雰囲気の中に涵って(ひたって)いる、という驚きなのである。

ステファヌ・マラルメ「詩の危機※12」

ポエジーを伝えるのは、詩人だけではありません。詩人(poiētḗs)という言葉を初めて用いた古代ギリシアの人々にとって、それは「つくる者」を意味する言葉でした。ポエジーという言葉も、やがて詩だけではなく、文学や美術、音楽、建築といった形式の違いを超えて、あらゆる芸術の精神を意味するものとされてきました。

すぐれた芸術はその作者の内なるものの表出(ex-pression)であり、それがいわば反射/反転するかのように、深々たる印象(im-pression)となって見る者や聴く者のうちに刻まれます。そこでは、決して一方向的な鑑賞という行為ではない、つくられた「もの」を通じて送り手と受け手の魂が響き合うような、ひとつのコミュニケーションが生まれるのです。

芸術の力、それは同じ事物を〈相ともに〉眺めるべきものとして、われわれに差しだすことである。

一枚の絵、一本の映画、一冊の本は、それ自体としては何ものでもない。それらは分かち持たれる瞬間からしか存在しないのだ。そしてそれらが可能ならしめる伝達(communication)は、言語の(あるいは記号の)伝達であるよりは、生命のさまざまな動きの交流(communion)なのである。

ル・クレジオ『物質的恍惚※13』

ここで再び、詩の言語とはどのようなものかを考えてみます。きっとそれは単なるコミュニケーションの道具や媒体を超える可能性があるはずです。詩人ではなくとも、ひとが誰かに心から伝えたいものを言葉にするとき、それは常識的な意味や既存の定義を超えた、生まれたての言葉になりうるからです。

イマジズム/ヴォーティシズムの詩人たちは、そのような形で従来の象徴主義を乗り越え、「もの」としての言葉そのものの力をひたすら表現しようとしたのではないかと感じるのです。