デザイン学や建築学における「研究」は、数学や物理学と違って、余白が多い。ゆえに、いくらロジカルな文章を書くことを心掛けたところで、そこに必ず書き手が想定していない解釈の余地が生まれる。これは必ずしもネガティブなことではないが、博士論文という形式を前提とした場合、不利なことではある。結局は、読み手は自らが位置する立場から、あるいはそれぞれの文脈からでしか論文の内容を理解しようとしない。完璧な論理的構築物をつくることは不可能なのだ。デザインの博士論文は常に、最初の時点で挫折している。

であれば、逆転の発想で、その余白を最大限広げてやることはできないか、創造的に拡大してみてはどうか、そう考えてみた。博士論文にそれくらいの知的遊戯があってもいいではないか。とはいえ、当然、単なるお遊びやオマケではなく、この遊戯自体が論文全体をより生き生きしたものとして、別のかたちの知性を立ち上げるパーツにする必要がある。コモンズアプローチの研究を実践したうえで、現在、私がみるこれからの建築(家)の未来と可能性を、ここに「フィクションとしての結論※1」という名のもと、寓話的物語として示す。これは四つの不思議な都市※2と、ひとつの世界、そして二人の人物の物語である。

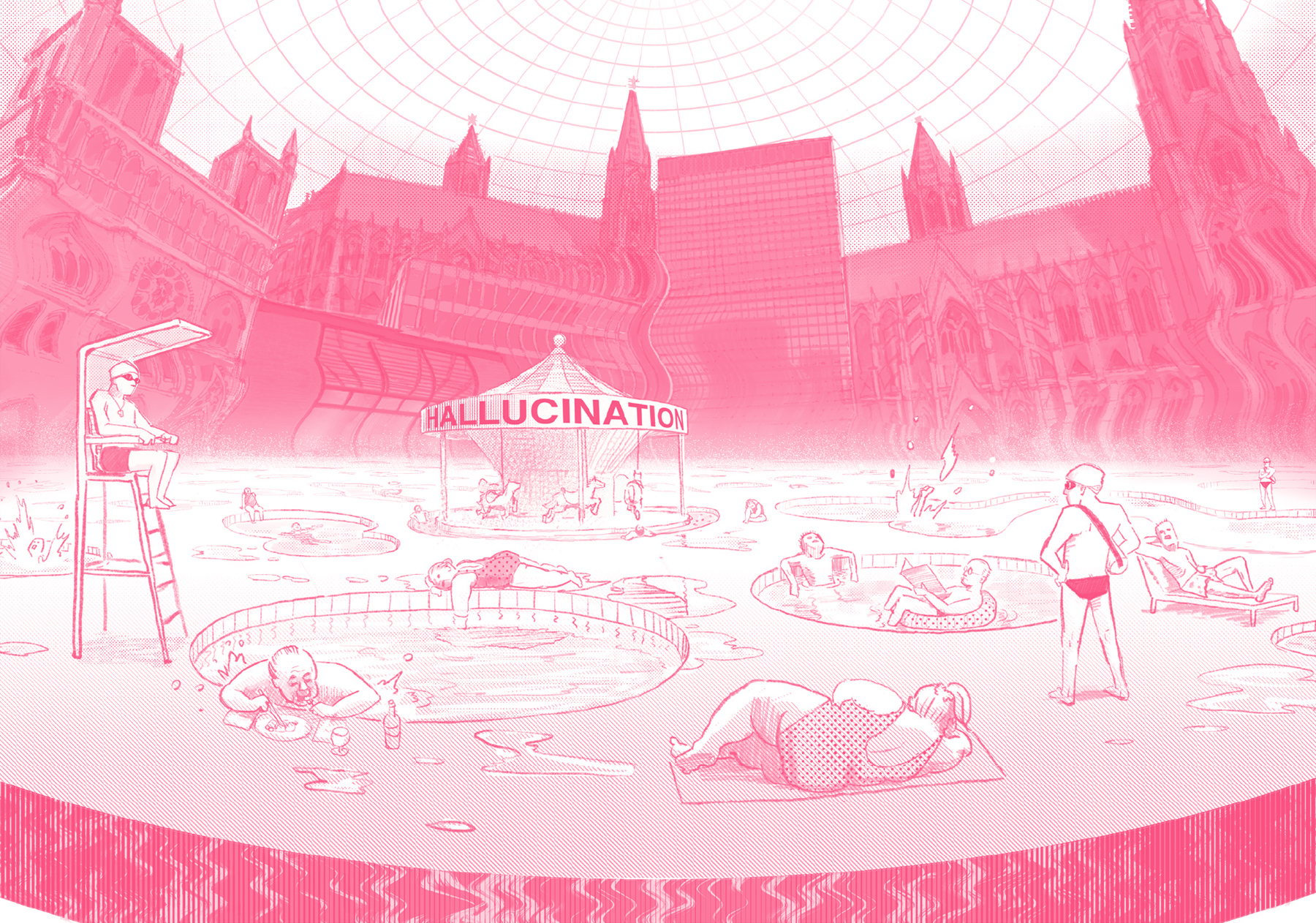

POOL

誰もが好きな場所で泳ぎ、プールサイドで昼寝をし、食事や読書をして、一日を自由気ままに過ごしている。「プール」は、人々の欲望と過去のあらゆる人工物の情報を蓄積した、人類が今までに創造したアーティファクトのなかで、最も崇高なものだ。ファウンデーション※3※4※5と呼ばれる大きく分厚い円盤の上に(それ自体を直接みることはできないが)、様々なかたち、色、大きさの玉虫色のプールが果てしなくつづく光景は、どことなく現代版の桃源郷を想起させる。

ここで私が最も驚いたことは、楽しそうに泳ぎ遊ぶ人々に反応して、まわりに広がる風景がゆっくりと変化しつづけていることだ。それはとても不思議な光景で、人々が水面に飛び込み、無邪気に戯れあい、バシャバシャと水飛沫があがるのに合わせ、遠く微か見えるビルのスカイラインが刻々と変化していく※6。ファサードもミース風のモダニズム建築かと思えば、いつの間にかバロック調の装飾的な外観に変わっている。とめどなく流れるイメージの洪水にプールは文字通り囲まれており、それはまるで表面に様々な映像が投影されつづけるガラス玉の内部に、この都市がすっぽりと納まっているかのようだった。

生成変化しつづける風景のおかげかどうかはわからないが、人々は毎日飽きることなくプールで遊びつづけている。それ自体、異常といえば異常なことだが、数日過ごしたら、最初の居心地の悪さもすっかりなくなり、私もひとりのスイマーとして、プールの日常に慣れてしまった。

そういえば当時、一部の人々を沸かしていたある噂がある。数年前から数人のライフガードが人々の安全を見守るようになったのだが、その理由が、水に浸りすぎて全身がふやけ、ゾンビみたいになってしまった人や、底まで深く潜りすぎて戻ってこれなくなってしまった人が増えてしまい、対策を講じる必要がでてきたというものだ……※7。彼らの主な仕事はプール全体をくまなく観察し、問題がないか常に確認することであったが、実際のところ、仕事を真面目にしているのか、居眠りをしているのか、サングラスの奥を確認することはできないので、誰にもわからない。ライフガードの多くは失業した設計士らしく、ときおりプールの形状や使われているタイルに関して運営者に「改善策=ソリューション※8」という名のデザイン案を提案していたが、少なくとも私の滞在中は、それが反映されることはなかった。

ISLAND

「アイランド」では、入念に計画された見学ツアーがあらかじめ用意されていたので、プログラム通りに指定された時間と方法で、地図に示された場所を順に巡っていった。アイランドは、脱炭素化社会実現のために建設された人工島※9である。島の至る所に、三角錐のかたちをした「コーン」という愛称のエコハウスがびっしりと建設されている。なぜ三角錐のかたちをしているのか?と、どでかいゴーグル※10をつけた我々の現地ガイドにきいたところ、信号機がひとつもない市街地の大きな交差点を物凄いスピードで通り過ぎながら「補助金を使うためのガイドラインに従った結果ですよ!誰かが意図して計画したわけでも、行にのった結果というわけでもありません」と陽気に応えた。本人は、好きなアーティストのロゴマークを全体にあしらったレモンイエローのコーンに住んでいるらしく、滞在中に発見することができればご褒美をくれると、聞いてもいない私的なことまで赤裸々に島のことを教えてくれた。

ガイドラインづくりは政府が今最も力を入れて作成しているもののひとつらしく、設計士の仕事は、ガイドラインを作成する側か、あるいはそれを使ってエコハウスを設計する側か、どちらかに二極化する傾向にあるとのことだった※11。ガイドラインを作成する設計士たちは、未来の持続可能な社会の実現を自分たちが担っているのだという責任感と優越感を持っており、そのほかの設計士たちは本来自分たちがつくりたいものがつくれないといつも不平不満を漏らしているとのことだ。

詳細はそのガイドも知らないようだったが、アイランドから遠く離れた地点に、同じような島がもうひとつ存在する。その島の建設・維持に携わっている設計士が最も格が高い。その島では、エネルギーを生産し自給しているらしく※12、限られた人間しか出入りすることができないらしい。見学プログラムの隙間時間を見つけ出し、少しズルをして入口付近まで立ち寄ってみたが、エントランスには《関係者以外の立ち入りを禁ず》と書かれた大きな看板が設置されており、私たちの侵入を阻んだ。

CATHEDRAL

チリのように細長いかたちをした「カテドラル」は、歴史的街並みが完璧な状態で残された地域であり、そこで暮らす人々はそれを誇りに思っている※13。感心させられたのは、その景観を維持するために、ローカルな技術養成学校が地域住民によって共同運営されており、そこで職人を育て、街並みをハードウェアとして維持していくために必要な技術を何世代にもわたって継承する仕組みをつくっていることであった。

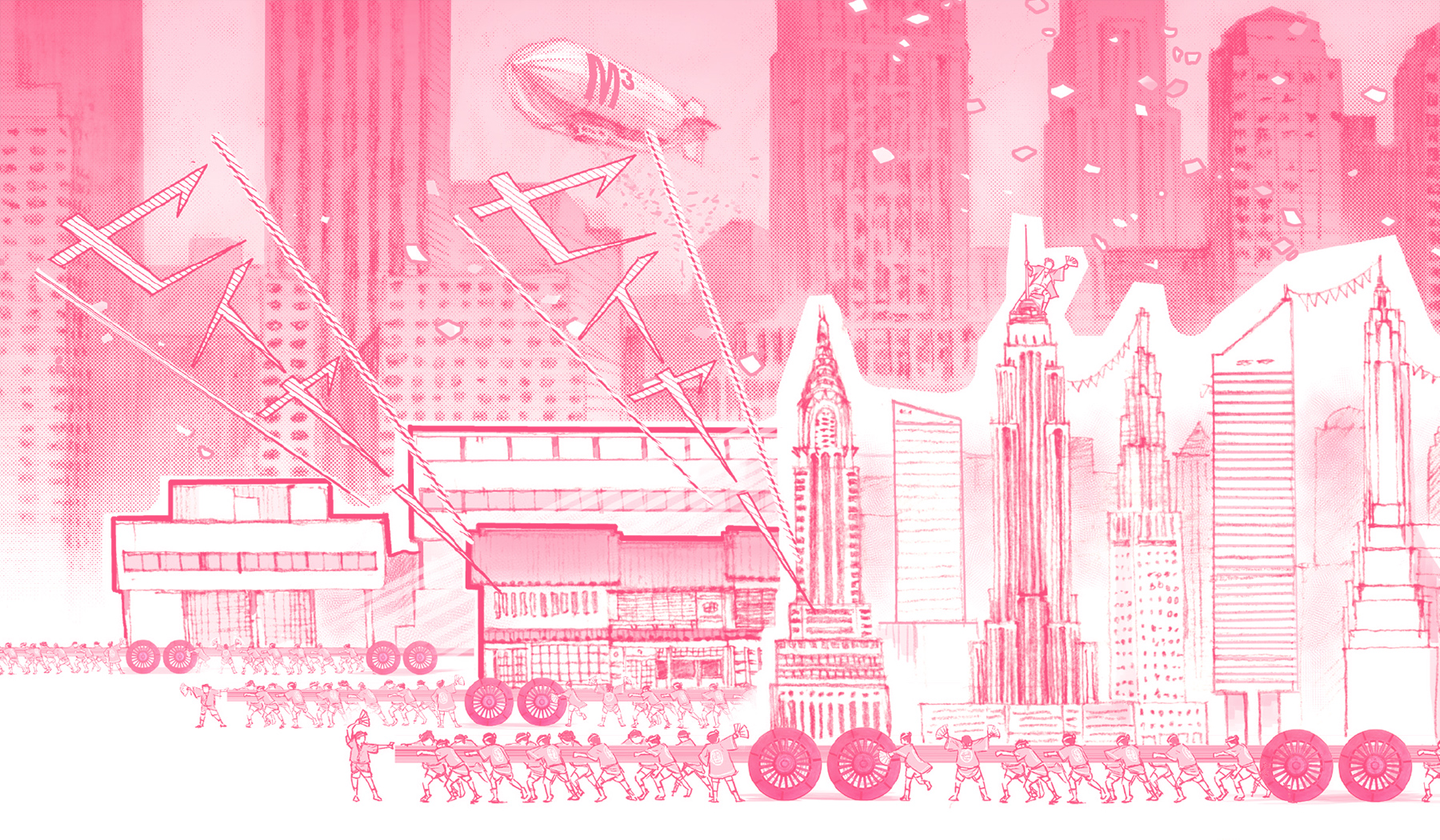

ひとことで「カテドラル」と言っても、それはひとつではない。実際には複数の独立した地域の連合体であり、個々のエリアは自律した自治のもと運営されている。ゆえに、地域によって全く異なる風景が継承されている。あるエリアでは、木造の連結長屋が連なっており、古都・京都が全く敵わないほどの統一的景観を有している。また、別のエリアでは「近代建築の五原則」が徹底されており、サヴォワ邸の様々なバリエーションによって街区が構成されている。ネオ・マンハッタンと呼んでも過言ではない、立派な摩天楼が林立するエリアだって存在するほどだ。厄介なのは、そこで交わされる言語もエリアによって異なるということだ※14。慣れるのに時間がかかり、情報収集に少々手間取った。

各地域は昔ながらの建造物のつくり方を大事にしているが、一方で、修復や保全のために活用できる新しい技術を取り入れることに対しては貪欲である。例えばスキャニングされた街全体のデジタルデータはまちの修復や養成学校の教材として積極的に使われている。

私が、到着したその日、カテドラルではちょうど、一年に一度行われる伝統的な「祭」で町中が熱狂に包まれているときだった。目の前には、その年修繕されたすべての建築物を模した巨大な神輿が並べられ、出発のときを待っていた。これから三日三晩、修繕・修復に携わった設計士たちが、カテドラルの最北地点から最南端までを神輿をかついで行ったり来たりを繰り返すのだ。明確な勝敗の基準があるわけではないが、どれだけの立派な神輿と熱狂をつくりだし、どれだけエネルギッシュに往復をつづけられたかで、その年の地域の優劣が暗黙のうちに決まる。この光景に私は憧憬の念を強く抱きながらも、神輿が出陣したあとの、人々の過ぎ去った足跡を見ながらなんとも言えぬ気持ちを抱いたのであった。

HUT

「ハット※15」は、ある時期に急激に増えた木造家屋のことであり、それを建設し実際に住んでいる人々の呼称でもある。それを世捨て人に近いニュアンスで、若干の軽蔑を込めた意味で使っている人もいれば、インディペンデントな暮らしを実現し自由を謳歌しているという意味で、憧れと尊敬の念を表すためにこの呼称を使っている人もいる。いずれにせよ、ハットは私自身を含め、世の人々のアンビバレンスな思いを強く刺激する。

統計データが存在しないため、ハットの数量的把握は困難であるが、世界中に存在していることは確かである。なかには集落のように、まとまって存在していることもあるが、基本的には個人あるいは家族単位で生活しているため、連携することが少なく、必ずしも群として空間的に顕在化しているわけではない。これも数量的把握を難しくしている原因のひとつだ。

彼らの住んでいる家は、デジタルファブリケーション技術によって可能になったもので、どのオープンソースコミュニティに属するかによって構法が微妙に異なるのだが、カットした木材のパーツを組み合わせ、セルフビルドで建設可能である点でどれも共通している。一軒のサイズは20平米ほどの小さいものがほとんどであるが、なかには200平米を超える大きなものまである。彼らは世界中のユーザーがインターネットを介して繋がっており、様々なノウハウを共有しセルフビルドで自分らしいライフスタイルを実現している。大きいハットを建設する人々は、筋トレを毎日欠かさない。いくら技術が発展したとはいえ、建設には身体的鍛錬が必要だという。身体を鍛えるために多くの人々はボクシングを趣味にしている※16。

ハットは、自由を愛し、常に自分たちの権利と義務の関係についてよく理解し自覚している。ゆえに、生活する基盤そのものを自らの力で創造したいという思いが強い。彼らは、情報は積極的に共有するが、決して連帯はせず、個人のライフスタイルの独立性を重んじている。

見えない都市

私が彼とはじめて会ったのは、四つの都市の隙間に充満する「ゴースト」という場所だった。ゴーストは実体として物理的に存在しているわけではないが、かといって純粋な概念的存在というわけでもない、とても奇妙な世界だ※17。もうひとつある別の都市、と表現することも可能だか、やはりただ、はっきりと実在する他の都市と同じように扱うには性質が違いすぎる※18。都市と都市のあいだを埋めるように存在するわけではなく、まばらに、モザイク状に、各都市に覆いかぶさるように漂っている。ほかの都市と同じ空間、同じ時間に存在することが可能であり、それがゴーストの社会的認知を余計に厄介にしている。目に見えないものを人は信じることができない、それが世の常だ。だから、その日、彼とはじめて会話をかわした場所も、それはプールで最も人気あるメリーゴーランド※19が真ん中にあるジャグジーバスだったが、スイマーもライフガードも、誰も我々の存在に気づくことはなかった。

四つの都市を巡ったあと、なぜ彼に会うことになったのか、そのいきさつは今となってははっきりと覚えていない。ただなんとなく、一連の巡業で感じた違和感を彼が払拭してくれるのではないかという淡い期待感があったことは確かである。

彼の仕事はゴーストで〈フレーム〉することだった※20。それは身体的投入によって発見的に関係性の束を現象させる行為のことである。そう説明すると、知的な感じもするし、多少の格好もつくるが、実際は文字通り手で束をギュッと掴む極めて原始的な行為だ。一度束を手で直接掴みとれば、そこに様々な知識や人が結びついていき、徐々に領域性を持ったものが形成される。集まってきた人たちと協力して束をより大きくすることもできる。問題は領域の形成まで辛抱強く最初に掴んだ束を離さずに一定の時間、待ちつづけることができるかどうかだ。領域性さえ現れれば、〈フレーム〉はほぼ成功といえる。握力と忍耐力があれば誰でもできそうな行為に聞こえるが、実際はそんなことはなく、私も何度も試したことがあるが、それまでは一度も成功したことがなかった※21。

コンスタントが〈フレーム〉する理由は明確で、それは社会変革である。「……〈フレーム〉が成功すれば、それは第五の都市、第六の都市を生み出す土壌になります……」と彼は教えてくれた※22※23。「四都市から脱出してきた人々の受け皿にだってなるんですよ」とも言っていた。彼はそれを信じて、日々〈フレーム〉を試みている。現代都市の課題は、都市の数が少なすぎることであるというのは私も同意するところだ。その割に一部の都市の力が強力になりすぎているのも重大な問題だ。〈フレーム〉をなるべく多くこしらえておくことで、この世界を複層化することが、今私たちがするべきことなのだ。世界には〈フレーム〉が多ければ多いほどよい。

そういえば、ゴーストにアクセスするためには〈ネーム〉を設定する必要があるのだが、彼は〈フレーム〉を成功させるために大切にしているあるコツを教えてくれた。それは、自分の〈ネーム〉を毎回書き換えることだ。今まで、文化創造者※24、マイクロデベロッパー、アーバニスト、コミュニティデザイナーなど※25真面目なものから、マリアンヌ、天球の回転、ビートルズ・フォー・エバー、ステイ・ハングリー・ステイ・フーリッシュ、チーズ・ロワイヤルなどふざけたもの※26、さらにはラーメン屋店主、美容師※27、家政婦、地元小学校の教員など、冗談なのか本当なのか判別のつかないものまで、よく言えば多様、悪く言えば雑多なネームが過去に使われてきたらしいが、私が会った彼は「コンスタント」だった※28。

一通り、〈フレーム〉に関する方法論やコツを教えてもらったあと、コンスタントはボソッと言った。「これで必要な方法は一通り説明しましたが、結局はあなた自身の改革が必要なのですよ」私にはこの発言の意味がすぐには理解できなかった。そのとき、遠くでは鐘の音がその一体に響き渡っていて、私の集中力を著しく削いでいた。鐘の音は一日に一度決まった時間に鳴るのだが、それがサイレンの音に変わったとき※29、ゴーストは瞬間的に消えてなくなると言われている。といっても、コンスタントはそれを全く信じていない様子だったが。「どのような改革ですか?それはどのようにして可能なのですか?」鐘の音がやんだ。「私のどこに問題があるのでしょう?」コンスタントはなにも答えない。

最後に私はお礼のつもりで、あるアドバイスをした。「ネーム」をアーキテクトという名称に統一したほうがよいのではないかという提案をした。しかし彼は、「それは、してはいけない行為だ」と、少し声を荒げ、そう主張したのだ。私は〈フレーム〉という行為を方法論として体系化したコンスタントが、今後、それを武器にして社会的に認められる存在になればいいと思い、そう提案したのだが、その真意は全く伝わっていないようだった。専門家報酬ももらいやすくなるし、職業としてモデル化したほうが後継世代にとってもフォローしやすくなる。しかし、ネームは開かれている必要があるとコンスタントは頑なに意見を変えることはなく、残念そうに大きく息を吐いたが、私は彼がため息をついたのか、深呼吸をしたのか、区別することができなかった。我々の議論は、そこで分裂した※30。

その日、私は過去に成功させた〈フレーム〉で、仲間たちとパーティーをしていた。100人くらいはいただろうか。地面が大きくうねって揺れるほどの大音量で音楽をかけながら、みんなで持ち寄ったレシピでご馳走をつくり、ここ、そこ、あそこでおしゃべりをしていた。

それはちょうど、地面が私の身長を超えるくらいの高さまで大きくうねった瞬間に起きた。音楽が一瞬にして聞こえなくなるほどの轟音とともに、天井がガガーっとひらいて、〈フレーム〉に吸い込まれるように大量の人々が、外からなだれ込んできたのだ……。「コンスタント」の言ったことは本当だった。それは〈フレーム〉が受け皿になった瞬間だった。ぱっくり割れた天井の先に、雲のように大小様々なかたちをした〈フレーム〉が其処彼処に見える。いつもの時刻に祝福のサイレンが鳴り、四つの都市が揺れているのも見えたが、私たちの宴は終わることはなかった。

(イラスト:連ヨウスケ)