見ることは言葉よりも先にくる。子供はしゃべれるようになる前に見、そして認識する。ジョン・バージャー『イメージ — 視覚とメディア』

デザインとアートの同一性

よくデザインは問題を解決するものであり、アートは問題を提示するもので、まったく別物と言われる。しかしこれはどうも疑わしい。

なぜならデザインとアートは、同じプロセスで制作される。どちらも制作者によって目的が決まり、それを元に関係者が集められる。その上で公開される場所が選ばれ、最後に利用者/鑑賞者によって意味付けがなされるところまで、同一性が認められるのだ。

つまりデザインとアートの違いは、登場人物の経験の差異にしかない。制作者の経験によって、制作物の目的が決まり、利用者/鑑賞者の経験を元にして、意味や評価が生まれる。それらの違いはすべて、制作の〈外〉にある産業や商業によって規定されているのだ。

これはデザインとアートが、それぞれ工藝品と藝術品に区分されていた時代から、実は変わっていない。かつて工藝品が藝術品から切り離されたのは、工藝品における「有用性」の価値が高まったからである。その後も「有用性」は、デザインの基本要件であり、その残余としてアートが、芸術的(artistic)であり美的(aesthetic)であることを請け負った。

そして今もデザインは、能動として芸術的である必要はない。しかし受動としては、美的であることを常に問われてしまう。これはすべての制作物が、利用者に「使われる」前に、まず「見られる」ことに起因している。いつもデザインは、理解されるより先に、直観によって鑑賞されるのだ。だからデザインとアートのどこが違うかよりも、どこに共通性や類似性があるのかを見ていくことに意味がある。

使われること、見られること

利用者がデザインされた制作物を「使う」とき、制作物は利用者に「使われる」。当たり前に聞こえるかもしれないが、「使う」という利用者のアクションによって、制作物は「使われている」状態を感知できる。それに対して、利用者が制作物を「見る」とき、制作物は自らが「見られている」状態を知ることができない。制作物は利用者を見返すこともできず、ただ一方的に「見られる」だけである※1。

このように、アートだけでなくデザインも、鑑賞されることから逃れられない。しかし、「有用性」を基本要件とするデザインにとって、鑑賞され「美しさ」を問われてしまうのは、とても厄介なことである。なぜなら「美しさ」は、すべての人に普遍的でなければ成立しない。意見の一致を他人に要求せずにはいられないから、美的判断はどうしても議論の的になりやすいのだ。

カントによると、美的判断には二種類しか存在しない。まず個人の趣味によってなされた主観的な判断は、自分だけに「好ましい」ものである。これを「美しさ」として立証するためには、他人にその想いを伝え、共感してもらわなくてはならない。一方、客観的に判断されるときは、「一般に美しい」と表現できる。こちらは言葉で表せるため、他人と容易に共有できる。

つまり、わたしたちは「美しさ」を前にすると、おせっかいになってしまう。「美しさ」を主観的に感じるときは、自分の趣味を押し付けずにはいられず、客観的に感じるときは、つい説明しがちになる。こうして主観と客観を行き来しながら、何の疑いもなく美的判断に参加するのだ。だからわたしたちは、「使われる」デザインだけでなく、「見られる」デザインについても、深く考えなくてはならない。

見られるデザインのモダニズム

モダンデザインの時代には、機械技術を利用した大量生産が当たり前になった。それによって制作の対象が広がり、デザインは「空間と時間における構成を計画する」といった意味を深めていく。

また大量生産の時代は、大量消費の時代でもあり、消費を促すために「見られる」広告が多くつくられた。印刷技術の進歩によって、紙媒体でメッセージを伝える表現が増えていったのだ。そのひとつの結実が、19世紀後半におけるバロックやカリグラフィのリバイバルである。これは装飾書体による文字のイメージ化につながっていった。

装飾には、自然を模倣した形やパターンによって、まわりの環境に融合していく精神が込められている。だから装飾書体は、男性的な文字文化における、女性的なアプローチと言える。しかし、書体が「見られる」ための装飾を目的とし始めたとき、デザイン本来の価値である「有用性」は忘れ去られていった。理解への意志を失ったものは、もうデザインとは言えなくなってしまう。

こうした装飾書体へのカウンターは、20世紀の初めに登場する。ヤン・チヒョルトを中心にしたニュータイポグラフィ革命である。彼らは機械技術と手を組んで、石板に刻まれるために設計されたサンセリフ体を、デザイナーの個性と時代性を排除したものとして解釈しなおした。言葉の意味に文字の形を対応させるその表現は、書体をより骨格そのものに近づけた。そしてタイポグラフィは、再び絵や写真にイメージの座を明け渡し、それらと共存する道に進んでいった。

Jan Tschichold ‘Die neue Typographie’, 1928

Jan Tschichold ‘Die neue Typographie’, 1928

ニュータイポグラフィという運動は、「見られる」デザインにおけるモダニズムの代表例であろう。当時の資料を読むとよくわかるが、この頃のデザインは、アートではなくデコレーションと区別されたがっていた。そして「有用性」なきデザインと混同されることに対し、徐々に罪悪感を持ち始めていたのである。

使われるデザインの復興

21世紀に差しかかり、コンピューティング技術が発達したことで、デザインはインタラクティブ(対話型)になっていく。それに伴って、デザインの対象をオブジェクトからインターフェイスという概念にとらえなおすことが必要になった。デザインにおいて、利用者のフィードバックが身近なものとなり、権力は制作者から利用者の方へと委譲されていったのである。そしてわたしたちは、再び「使われる」という価値に立ち戻ることになり、「使われる」デザインにとって二度目のモダニズムが訪れた。

インタラクションデザインでは、利用者が「使う」ことに対して、デザインが「使われる」ことを、「空間と時間における構成として計画」しなければならない。だからインタラクションデザインは、人間の行動原理に従いながら、「有用性」が保障されることを強く目指す。

またインタラクションデザインは、その対話型システムの設計次第で、「参加型アーキテクチャ」になる。利用者が自ら制作者となり、意匠に手を加えられる仕組みを生み出せることになったのだ。こうした環境の変化が、デザインの「有用性」を脅かすようになったため、その価値はさらに求められていった。

「ユーザビリティ」とは、この「有用性」を指標にしたものである。インタラクションデザインは、「ユーザビリティ」という指標にしたがって、制作の目論見どおり「使われる」ことに努めてきた。しかしクラウス・クリッペンドルフが鋭く指摘するように、「ユーザビリティ」はマーケティングにおける説得材料でしかない。これは制作の〈外〉で語られる言葉である。デザイン本来の価値から考えると、「ユーザビリティ」はトートロジー(同語反復)でしかないのだ。

インタラクションデザインによって引き起こされた不幸は、デザインがデザインとして存在するために必要な「有用性」を、多くの人が新しい価値と考え、「ユーザビリティ」を信仰したことである。このとき上書きされてしまったのが、それまでに培われた「見られる」デザインの知見であった。

制作の内と外で語られること

制作の〈外〉でデザインが語られるとき、「絵を美しく描くことがデザインの目的ではない」といった話が出てくることがある。しかし実際のところ、「絵を描く」ことも、「ユーザビリティ」や「参加型アーキテクチャ」といった目標を掲げることも、デザインにおける変数を調整することでしかない。

「絵を描く」ような、制作の〈内〉でされる変数の調整が、色や形やレイアウトとして「見られ」、美的判断に晒されるのに対して、〈外〉の変数は「見られる」ことがない。だから、制作の〈外〉では、政治的な態度で語り、経済的な価値を問うことが目的になる。

これはデザインにおいて取り扱う素材の違いでしかない。制作の〈内〉でデザインしなければ、何も始まらないが、冒頭に述べたとおり、その価値は制作の〈外〉で規定される。この相互依存によって、デザインは成り立っている。

しかしデザインとは本質的に、生成のためのものである。そして生成とは、〈内〉から〈外〉に向かって何かが産み出されることである。制作の〈外〉に政治性や経済性があるように、その〈内〉には、わたしたちの「身体性」が関与しているはずなのだ。

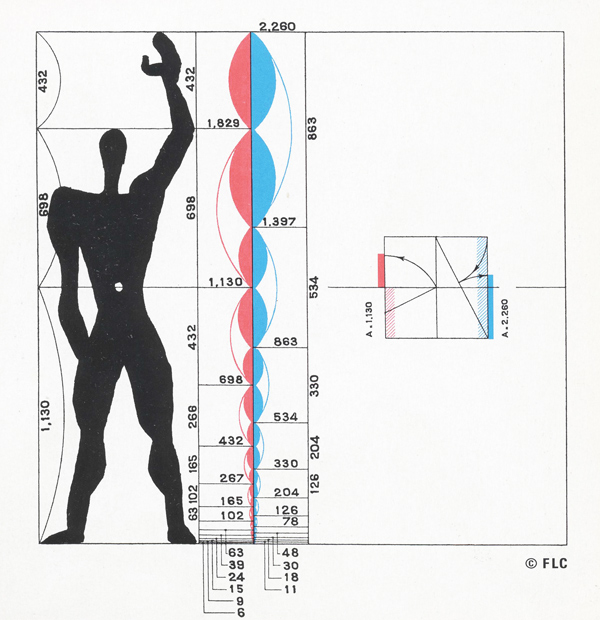

その美しさの由来、身体

かつてル・コルビュジェが、人体の動作を元にしたモデュロール※2 というプロポーションモデルを提唱した。建築のモジュールを、身体の拡張として演算していくと、黄金比が求められる。この理論は、「美しさ」というものが、人間の身体に由来した間主観的※3 な事実であることを証明した。

Le Corbusier ‘Modulor’, 1945

Le Corbusier ‘Modulor’, 1945

黄金比に基づいた部品による制作は、組み合わせの自由度をもたらすため、「有用性」にも貢献できる。これは、制作の〈外〉で保障されたものではなく、身体から導き出された「有用性」である。したがって、制作の〈内〉なるデザインが目的とすべきなのは、身体に寄り添うことであろう。それが「見られる」ことと「使われる」ことを同時に考えながら、「美しさ」と「有用性」のどちらも実現することになるのだから。

「美しい」という価値判断は、「好ましい」と「一般に美しい」のどちらかしか存在しなかった。そして黄金比は、主観的にも「好ましい」と思われ、「一般に美しい」とされる。つまり間主観的に「美しい」。

こうして、わたしたちの身体から「美しさ」を推し量っていくと、黄金比に行き当たる。この無理数は、わたしたちが自分の〈外〉で感じる、「美しさ」の測り知れなさ、また割り切れなさ、そこに宿る神秘が、わたしたちの〈内〉にあることを教えてくれる。つまり、わたしたちが制作者や利用者や鑑賞者である前に、人間であることが、デザインを「美しさ」に向かわせるのだ。