文学とゲームの文体

文体派。名前はあるが、理論はまだない。あるのは思想と実践だけである。だからこの話は、僕が始めた「文体派」の思想と、そこに至るまでの実践の軌跡が中心になる※1。

夏目漱石の『文学論』にある亀井俊介氏※2の解説を読んでいると、漱石が作ったゲームで遊んでみたい、そう思わずにはいられなかった。漱石はさまざまな文学を文体的特徴として操作できるという考え、作者+読者=文学という公式も考えた。これらはどちらもゲーム的だし、文学を研究した後で小説を書き始めたという逸話からも、彼のゲームデザインの才が感じられる。

現代では、ゲーム作家の山本貴光氏が書いた『文体の科学』に注目している。様々な作家がいて、様々な文体のあるゲームが、図書館のようにたくさん並んでいてほしい。文体に「派」がついたのは、そんなゲームを作りたいだけでなく、僕自身もたくさん遊びたいからだ。

しかし文体という言葉は、本来文学で使われる言葉であり、ゲームに文体があるのかという疑問も浮かぶ。これはまだ「わからない」ものとして置いておきたい。

今のところ「文体派」の定義は、〈文体をゲーム画面に持ち込む実験〉と考えている。プレイヤーとしては、成果より過程を愛するような人びとを想定している。

話ついでに、「あぺぽぺ」と「手帖と手帳」という、2つのキーワードを先に伝えておきたい。これらは偏った使い方で登場する言葉たちだ。

ゲームにおける言葉の可能性

言葉が主体になったゲームは、コンピュータの黎明期に発展した。しかしその後、グラフィックスの処理速度が向上して、ゲームは映画的な表現に置き換えられていった。現在は、絵と音のあるノベルゲームというジャンルが確立されている。

しかし未だに、ゲームと言葉に注目した試みは、まだ出尽くしていないのではないか。ゲームならではの言葉の取り扱い方、組み立て方、すなわちゲームの文体があるのではないか、と期待もある。しかも、スマートフォンという、ファミコンなどとは比べ物にならないほどの性能と、文字をきれいに表示するディスプレイを持ったデバイスが普及した。〈文体をゲーム画面に持ち込む実験〉に挑戦するのは、今がちょうどいいタイミングなのではないか。

かつて漱石先生が、一つ前の時代のスタイルで文学を創作したように、ゲームにおける言葉の可能性に目を向けてみたい。それが「文体派」の思想である。

わからないから始まる

あれこれ、考えなくちゃいけない。

でも、うまく考えられない。

だいたい、考えることって、何をすることなんだろう。

よくわからない。考えることを考える。野矢茂樹『はじめて考えるときのように —「わかる」ための哲学的道案内』

「文体派」なる言葉で、考えていることの多くがまとめられるかもしれないと思ったのは、ごく最近のことだ。それまで多くの「わからない」があり、今も「わからない」は宇宙のように増え続けている。一つの「わかる」がたくさんの「わからない」を連れてくる。

ゲーム会社の業務でプログラミングが上達するにつれ、僕はどんなゲームを作ったら良いかわからなくなっていた。物語のあるゲームを作ってみたい。しかし僕の頭の中にある物語は、僕以外の誰にも「わからない」。そもそも本当にそんな物語があるのかさえ怪しくなってくる。そんな「わからない」がわからない時期に出会った『思考の手帖』という本が、文体との出会いであった。

手帖にセーブされる文体

僕がこの手帖で行っていることは、学者のように専門分野の知識を蓄積してゆくことではなくて、世界について、世界からじかに知識を得るための能力を涵養すること、まるでまだ科学や芸術が未分化で未発達だったころの呪医や術師や錬金術師のように、原始的で始原的なかたちで科学や学問や研究や哲学や文学を、すべて自前の努力で、自分流にやり直してみることだった。東宏治『思考の手帖 — ぼくの方法の始まりとしての手帖』

この本を読んでから、「手帳」と「手帖」を分けて書くようになった。多くの人にとっての「手帳」は、スケジュールや日記を書くものだということは、他人の「手帳」を集め始めてから知った。それらは思考を書き留めるための「手帖」ではなかった。

東宏治氏はこの本の冒頭で、「手帖」の文体は断章であると説明している。それは急に思い浮かんだ思考の一瞬の閃光のようなもので、記録しないと二度と思いつかないかもしれない言葉。僕も真似をして、「わからない」ものを「わからない」まま、「手帖」に書くようになった。そうやって「わからない」ことと親しくなれた。

「手帖」に書くという実践は、過去に興味を持っていたことを再発見してくれた。『ドラゴンクエスト』シリーズの町の人々との会話と数値の美しさ、『リンダキューブ』のゲームメカニズム、『シルバー事件』の根幹システムであるFILM WINDOWのビジュアル、『街』の人間と物語の構造。こういったものが、「手帖」にセーブ(記録)されていった。

中でも、小学生と中学生の間に遊んだ『サンサーラ・ナーガ』は、一通り遊び終えた後も、しばしばゲーム世界の町へと足を運ばせる魅力があった※3。毎回決まった会話文しか表示されないにも関わらず。「あなたとは むかし どこかで あったような きがするわ」という町の人の台詞に、おそらく情緒のようなものを感じ取っていたのだろう。そんなときは、モニターにゲームの台詞が表示された状態でしばらくプレイを止めて、じっと浸っていた。

驚くべきことに、「手帖」に書きとめるまでは、こんな風に「わからない」けど好きなものを、ほとんど言語化していなかったのだ。

あぺぽぺという挑戦と挫折

昔、ある国の王様が奇病に襲われた。祈祷師が呼ばれ、お告げを得た。

「アペポペだ。アペポペしかない」

これがお告げだった。

だけど、その祈祷師も含め、だれも「アペポペ」が何なのか知らなかった。そこで学者が呼ばれ、「アペポペを探し出せ」と命じられた。学者は言った。

「畏れながら、『アペポペ』とは何でございましょう」

大臣は言った。

「だからそれを調べろと言っておるのだ。うつけ者め!」野矢茂樹『はじめて考えるときのように —「わかる」ための哲学的道案内』

「わからない」ものに引き寄せられてしまう僕は、「あぺぽぺ」という言葉に興味を持った。「わからない」がゆえに、すべてを受け入れてくれそうに見えた。

そこで僕はJIS漢字コードの文字から2000字ほどを選び、「崖」「視」「避」「寂」「芋」といった文字からなる世界と、「僕」「骨」といった文字からなるプレイヤーが登場するゲームを作り始めた。構想は難航したが、概念にまみれた世界を作り出せば、そこに「あぺぽぺ」を発見できるかもしれないと考えた。

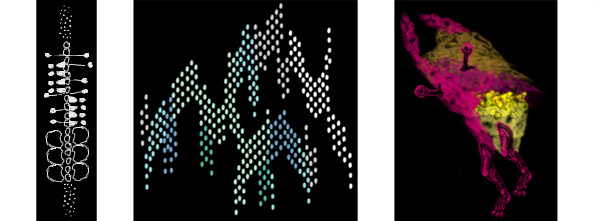

「あぺぽぺ」に登場する文字たち。左から「骨」「寂」「芋」。細胞のような小さな画像をスタンプのように押して、文字の形を表現している。

「あぺぽぺ」に登場する文字たち。左から「骨」「寂」「芋」。細胞のような小さな画像をスタンプのように押して、文字の形を表現している。

しかしこの制作は大失敗に終わった※4。先ほどの文字を登場させるなら、「僕」が「崖」を「視」て「避」けたり「寂」しくなったりするシーンが考えられる。そこに「骨」や「芋」はどう関わっていけばいいのか。そもそも「概」や「れ」は一体どこから作ればいいのか。そして行き詰まった。1文字に圧倒され、1文字すらまともにプログラミングできていなかったのだ。

持続可能な思想と実践のサイクル

「あぺぽぺ」での挫折は変節点になった。そこから1年以上は良い成果も失敗もなかったが、次の物語は動き始めていた。それを体感したのは、新しい仕事を受けたときだった※5。

その仕事はe-Sports Groundで、スポーツマンシップを体現するハードウェアは、いずれオリンピックの競技になるというメッセージを掲げていた。そのメッセージを元にコンセプトを練りながらアプリを作る仕事は、思想と実践が並行しており、これまでの自分にないプロセスだった。このバランスを個人制作に持ち帰り、処女作の短編ゲームを1ヶ月ほどで作った。続けざまに中編ゲームも発表できた。

現在僕は、仕事と個人制作をおおよそ半年毎に入れ替えるサイクルで、できるだけ毎日が新鮮になるように心がけている。自分にとってほどよいバランスを探るのも、実践であり思想のひとつだ。生活と不可分であるため、周囲の大切な人たちに納得してもらうことは必要だし、いくつかのことを諦めなければならないだろう。これからも、挫折の一つや二つはするに決まっている。

自分の軌跡を振り返ってみると、挑戦と挫折、そこからの回復によって、何かをつかむための握力のようなものを得てきたことがわかる。「文体派」のような「わからなさ」を持ったプロジェクトに向き合う気持ちになれたのは、これらの成果を得て、自分の思想と実践を手に入れた感覚があったからだ。

その後、軽い気持ちで始めた「手帳収集プロジェクト」は、コンセプトが深みと広がりを見せ、「手帳展」を開催するところまでこぎつけた。

手帳展という体験

他人が書き記した手帳や日記を集める「手帳収集プロジェクト」は、「他人のプライベートな手帳を読んでみたくないか?」という 、「今までにない快感のフレーズ」を備えていた。そしてこれは、僕の思想と実践における、ひとつの物差しになった。

いつも僕は、普段ゲームをしない人にも遊んでほしいと願って、ゲームを制作してきた。しかし現実にはなかなか難しい。しかもゲームは、作るのに時間がかかる。

それに対して、「手帳展」は何もない状態から出発したにも関わらず、半年もしないうちに普段会えないような人たちに届けることができた。こんなに簡単に届くものなのかと困惑さえした。

その体験の後、僕は少なくとも次の2つの条件が揃ってから、プロジェクトに向かうようになった。ひとつは、自分の心からの興味にもとづいてコンセプトを練ること。もうひとつは、「最初に人を選び、その後に目標を選ぶ」※6ことだ。

以前からアーティストの人たちと交流するようにしてきた僕は、「文体派」でも、ゲーム経験のないフリーライブラリアンで詩人の友人に声をかけた。どんな人とパーティを組めるかは、どんな実践になるかの指標となる。

ゲームの文体という情緒

このような軌跡をたどって、僕は「文体派」にたどり着いた。手帖と手帳についてたくさん説明したのは、どちらも「文体派」のコンセプトに深く関わってくるからだ。

「手帳収集プロジェクト」は、他人のプライベートな文体を集めることにつながり、自分で手帖を書く行為は、自身の文体の獲得に向かわせることになった。これらをどのようにゲームに持ち込めば良いのだろうか。ひとつのヒントは山本貴光氏が示してくれた。

そしてなによりも、文体を適切に捉えるには、書物や文章を構成する個々の要素だけでなく、そうした要素が組み合わさることで生じる効果に眼を向ける必要があります。個々の要素には備わっていない性質が、それら要素の組み合わせから生じる現象を、複雑系の科学では「創発(emergence)」という言葉で表します。山本貴光『文体の科学』

文体にこのような性質があるならば、ゲーム制作という実践を通してゲームの文体を作る、構成論的アプローチ※7で迫ってみるのが良さそうだ。

「文学」とは、かならずしも文字で書かれたもの、文字化されたものだけではありません。詩や小説や物語などの文学作品はもとより、マンガ、アニメ、絵画、映画、映像、地図、広告(CM)、あらゆる説明書、その場の雰囲気、人の顔色など、読み解くことのできるものは、山ほどあるのです※8。佐藤裕子『主人公はいない — 文学ってなんだろう』

文学にこのような拡張ができるならば、文体にも同様の可能性があると考えてみたくなる。付け加えると、音楽、映画、アニメやスポーツ・ゲームのような時間的芸術よりも、本、漫画や反射神経を必要としない非時間的ゲームの方が、文体を楽しむのに向いているはずだ。

夏目漱石は『文学論』で(F+f)という公式を語っていた。大まかに説明すると、何か(ファクター)を認識して、情緒(フィーリング)が発生すれば文学であるという。これならゲームを文学と同じ目線で考えても、大げさではないし高尚でもない。

絵、音、シナリオ、プログラミングなど、あらゆるゲームの部品をつかってできたものにプレイヤーが情緒を感じたならば、そこに立ち現れているのはゲームの文体かもしれない。そうなれば、これまでゲームに縁のなかった人に、情緒ある新しいゲームが届けられる。「文体派」はそんなゲームを目指す冒険である※9。