目次

- 1. モダニズム=メディウムスペシフィックという「古い物語」の見直し

- 2.「対象(オブジェクト)」たちの袋詰め的入れ子構造と、フラクタル的関係性

- 3. 眼の奪い合い/食人/パースペクティブの交換

- 4. 幽体離脱の芸術論に向けて

1. モダニズム=メディウムスペシフィックという「古い物語」の見直し

グリーンバーグの内在的批判主義の復習

古い話からはじめます。戦後の美術において強い影響力をもった批評家、クレメント・グリーンバーグは、1940年に書かれた「さらに新たなるラオコンに向かって」というテキストで、次のように述べています。

各々の芸術が独自のもので、厳密にそのもの自身であるのは、まさにミディアムによるのである。ある芸術の独自性を回復するためには、そのミディアムの不透明性が強調されねばならない。クレメント・グリーンバーグ「さらに新たなるラオコンに向かって」

このように、ミディアム(メディウム)の固有性を強調する「メディウムスペシフィック」という考え方は、現在ではかなりすたれていると言えます。とは言え、「○○にしかできないことは何か」(○○にはジャンルや形式が代入される)といった形で、マイルドになったメディウムスペシフィック的な問いは現代でも生き残り、しばしば問われたりもします。

ここで言われるメディウムの「不透明性」とは、あるメディウムがそのメディウムであることを隠さないということを意味します。たとえば絵画であるならば、あたかもそこに実物が置いてあるかのように描かれている「だまし絵」では駄目で、絵画は、描かれた対象を提示する時にでも、同時にそれが「絵画」であること、絵画として対象が表現されていることを、常に観る者に意識させている必要がある、ということになります。

グリーンバーグによるこのようなモダニズム芸術の格律は、カントに由来しています。カントが、「論理の限界を立証するために論理を用い」たように、「モダニズムは内側から、つまり批判されていくものの手順それ自体を通して批判する」のでなければならない、と。ちなみにここで批判とは「吟味する」という意味で、必ずしも否定することではありません。

モダニズムにおけるこのような内在批判主義は、あるメディウム(絵画・彫刻・音楽・文学…)を構成する要素のなかにある、他のメディウムから借り受けている効果の一切を、少しずつ除去していくという作業を通じて、各々の芸術が「本性に独自なものと一致する」ことを目指して進んでいく、自己—批判的な純粋化の運動だということになります。さまざまなメディウムは、このような自己限定の方向へ進んでゆくことになるだろう、とグリーンバーグは言いました。たとえば絵画であるならば、その独自な本性は、平面性と視覚性とに還元されることになるでしょう。

ただ、グリーンバーグによる内在批判主義(メディウムの自己言及主義)は、絵画論的絵画のようなものを要請するのではありません。それは、近代において「真正な芸術」と呼び得るものを制作するための歴史的な条件に過ぎません。グリーンバーグにとって、芸術はあくまで感覚的で美的な「質」を通じて評価されるべきもので、コンセプトによって評価されるものではないのです。何も描かれていないカンバスが壁にかけられていたとしても、それは絵画ではあるが、よい絵画ではない(必要条件は満たすが、十分条件は満たさない)。だから、絵画にとって平面性は条件であるにすぎず、より重要なのはそれが生み出す「純粋な視覚性」ということになるはずです。

絵画や彫刻は、それが生み出す視覚的な感覚の中で燃え尽きる。そのものと確認したり、それと結びつけたり、それについて考えたりするものは一切なくて、たた感じるものだけがある。クレメント・グリーンバーグ「さらに新たなるラオコンに向かって」

その対象が「何であるか」を問うことを超え、物質的(メディウム的)条件を置き去りにして、陽炎のように、ただ純粋に視覚的にのみ立ち上がる感覚(イリュージョン)を生むことこそが目指されます。一見矛盾しているようですが、あくまでメディウムの不透明性という条件・限定のなかで、それとギリギリに拮抗し、それを乗り越えて現れる感覚的な質こそが芸術と呼び得るものだ、ということです。

モダニズムからミニマリズムへ(観る人の「位置」の転換)

そのようなグリーンバーグの考えを、ある意味で忠実に受け継いだのが、60年代に現れるドナルド・ジャッドなどのミニマリズムのアーティストたちです。しかし、彼らが受け継いだのはメディウムスペシフィック(絵画の平面性と視覚性)のうちの一方だけでした。

ミニマリズムのアーティストたちは、平面という条件を捨てて、純粋な視覚性のみを目指します。それは、部分のない立体がいきなり「単体」として現れるかのような立体作品です。部分なし、構成要素なしで、いきなり「一つ」であるような物体は、それを観る人の視覚に対してそれ以上のとりつく島を与えず、まさに「純粋な視覚性」そのものとして現れているはずだ、というわけです。作品の有する単一性をどのような視点からも分解できず、作品が複数の部分の関係によってでき上がっているのではなく、常に全体が「一つのもの」としてしか現象しない時、それはまさに純粋な視覚性としてのみ現れていることになる、と。ドナルド・ジャッドはそのような立体作品を、絵画的な視覚性の延長上にあるものとして、彫刻から区別して「特殊な客体(スペシフィック・オブジェクト)」と呼びました。

ジャッドは、アルミニウムやステンレスなどの金属、アクリル樹脂によってつくられた色のついた半透明な板など、工業的な素材を用い、金属加工会社に制作を発注することで、ハンドメイドな表情を排除した立方体を、等間隔に、あるいは数列によって導かれた間隔で、反復的に配置します。それによって、人間の身体的な関わりの痕跡や、部分と全体の関係などを見てとることのできない、まさに「そのものと確認したり、それと結びつけたり、それについて考えたりするものは一切なくて、たた感じるものだけがある」、そこにそれがその通りに見えるという「視覚性」だけがある、という状態をつくりあげました。

Installation view of a Donald Judd exhibition at the Leo Castelli Gallery (1966)

Installation view of a Donald Judd exhibition at the Leo Castelli Gallery (1966)

マイケル・フリードが1967年に発表した「芸術と客体性」で批判的(否定的)に述べているように、ここには「作品」というもののもつ性質の、あるいは、作品を観る人の位置の、根本的な転換があります。従来の絵画においては、作品の内部に「作品の構造」があり、人は外からそれを観ることで作品を経験することになります。しかし、ジャッドの作品では、ある状況がつくられ、その内部に作品を観る人が入り込み、包含されることによって、そこに「単一性」をもつ物体があるかのように感じられる、ということになるのです。

ジャッドの作品において、そこにあるのは単純な工業製品のような立方体ですが、作品のサイズやそれが置かれる間隔は、それが設置される空間との関係と、一般的な「人」の身体の大きさとの関係を考慮して算出されます。つまり、サイズの設定や、反復的に置かれているという配置のあり様こそが、観る者に絶妙な「単一性」への効果を与えているのです。

フリードはこのことを、そこに客体(作品)はなく、ただ客体性(配置による効果)だけがあるとして否定します。つまり作品は実体を欠いた空虚であり、自律した単一性をもち、純粋な視覚性として立ち上がっているかのように見える「特別な客体」は、実は、果ての無さを感じさせる反復構造や、あらかじめそこにある場(その空間に対する、事物や人の配置)という背景(地)に依存しているからそう見えるのだ、というのです。フリードのように、それをネガティブに捉えるかどうかは別にして(グリーンバーグに従えば、空虚であるからこそ「純粋な視覚性」を獲得しているとも言えます)、確かに観る者と観られる対象の関係は変化しています。

モダニズムという「古い物語」

グリーンバーグのモダニズムからジャッドのミニマリズムへという展開から見えてくるものは、図と地という関係の単調な拡大に過ぎないように思えてしまうかもしれません。

まず、平面という地の上に、図として人物なり林檎なりが描かれて、描かれた対象(図)を成り立たせている地(メディウム)の存在を忘れさせてしまうような、アカデミックな絵画があります。それに対し、クールベやマネのように、絵の具の物質性や画面の平面性をメディウムの特徴として強く意識させる絵を描く画家が現れます。次いで、セザンヌやキュビズム、マティスといった、像と背景が明確に分けられず、互いに入れ子になったり押し合いへし合いしたりしていて、それにより、描かれた空間の手前と奥とが圧縮され、画面全体(図と地)がごちゃっと一体化するような絵が生まれます。さらに、抽象表現主義になると、対象と場、図と地が限りなく一体化して、あたかも「場」そのものが提示されるような絵に発展します。それは、物質としてのキャンバスや絵の具そのもの(リテラルな物質)に絵画が還元されてしまいそうになる、そのギリギリ一歩手前で、なんとか絵画的な「視覚性(イリュージョン)」を成立させている絵だと言えます。

しかし、そのような絵でも、遠く離れてみれば、壁という地に対する一つのフレームの形(矩形)という単純な図でしかないものになってしまいます(それを防ぐため、抽象表現主義の絵画のサイズは壁と一体化するかのように巨大化していくのですが)。そこで、ミニマリズムの作家たちは発想を転換し、作品が設置されるその場、その空間の全体をはじめから地とし、そこに単純な形の立体が図(=客体)として出現するように配置することで、見える対象としては(図と地に分離できない)単一性をもつ像が立ち上がるという状態を考えました。作品を観る人は、地のなかに入り込み、自らも地の一部となるので、図と地の分離を意識することがなくなるのです。

このように整理する限り、これは既に終わった「古い話」でしかありません。1972年にレオ・スタインバーグは、このような単線的な図と地の進歩主義を、「この課題は芸術家にとって、まるで巨大企業に属する研究員のための問題のように、設定されている」と批判します。つまり、問題設定そのものが狭すぎるし、もう古いというわけです。このようにしてモダニズムは過去の話となりました。故に、今日でもしばしば問われる「○○にしかできないことは何か」という問いも、同様に古臭いということです。では、この「古い話」から、別の何が言えるでしょうか。

「古い物語」の見直し

このように捉えられた「モダニズム絵画の発展」の物語の問題は、まず、キャンバスの平面という物理的な場の単一性を、地の単一性と結びつけてしまっているところにあります。たとえば、セザンヌやキュビズム、マティスの絵画においては、キャンバスの平面という物理的な単一の広がりは、そのまま一つの地として捉えられているわけではありません。そこに、複数のタッチによる揺らぎを生じさせたり、表象の穴のような塗り残しをつくったり、色面の複雑な構造がつくられたりすることで、「地」の方が複数に分裂するという事柄が生じているのです。つまり、一枚のキャンバスという物理的には「一つの枠」のなかに、複数の「地」が並立したり、重ね合わされたり、競合したりしている状態がつくられているのです。

そもそも人が見ている「一つの視野」が、二つの眼からなる両眼視野闘争や視差によってできているのと同じように、セザンヌやキュビズム、マティスの絵の空間は、二つや三つや四つの眼、あるいは、タッチの数だけその都度生まれてきてはズレつづける眼たちの、複数の視野闘争や視差たちの不連続な接合によって成り立っていると言えます。しかし、グリーンバーグ的なメディウムスペシフィックという考え方では、視覚的な図を顕在化させるためにそれを潜在的に支えている地があるという構造(フェノメナルな構造)と、絵の具という図を形づくる描画材を地としての単一のキャンバスという支持体が物質的に支えているという構造(リテラルな構造)とが、同一化されてしまっているのです。それ故に、キャンバスの単一な広がりがそのまま単一の地へと還元されていく筋道が、唯一の道であるかのように考えられてしまったのだと思われます。

ここで眼(パースペクティブ)は一つ、あるいは一組(二つ)しかありません。しかし、一枚のキャンバスというフレームのなかに複数のフレームの重ね合わせが可能であること(たとえばフェルメール)と同様に、一つの平面のなかに複数の「地」を重ねること(たとえばマティス)も可能なのです。

Henri Matisse “The Red Room” (1908)

Henri Matisse “The Red Room” (1908)

絵画が、図像(イメージ)であると同時にリテラルな意味での物質(単一のキャンバスの上にのせられた絵の具)であることの同時顕現性(グリーンバーグが「ミディアムの不透明性」と呼ぶもの)と、対象として見たり感じたりできる図が、その背景となる潜在的な(顕在化することない)地との関係で浮かび上がっているという構造とを、混同してはいけなかったのです。問題は、絵画だけに特有のものでもなければ、視覚だけに特有のものでもなく、人が何かしらの意味を感知すること(図)と、その図(意味)を成立させるために背景で潜在的に働いている構造や文脈や場(地)という、一般的な問題であり、近代絵画は、絵画という手法を用いたその探求の一つであったのです。

セザンヌやキュビズム、マティス、あるいはマネなどの絵画がやっていたことは、図(対象)を描くこと(その描き方)によってその潜在的背景となる地(場や文脈)を分裂させ、地の存在を意識させることでした。あるいは、絵画空間を歪ませることで、(両眼視野闘争や視差を意識化させるようにして)決して顕在化することのない「地の分裂」を暗示させるということだったのです。キュビズムに対する最も通俗的な説明の通り、一枚の絵には複数の眼(パースペクティブ)が織り込まれているのです。そして、そのような「地の分裂」は、感知することはできてもそれ自体を「対象」のようにして捉えることはできないので、それを観る人の視点や自己(パースペクティブ)の根底を揺るがすことになります。そのような絵を観ることは、通常の空間では排他的であるはずの「A」と「B」が、「AかつB」として現れてしまうことを許容するような「別の視点」、あるいはそれを許容する「別の自己」の生成(あるいは自己の分裂)を強いられるような経験だと言えます。

(グリーンバーグの言う「ミディアムの不透明性」、すなわち、フェノメナルなイメージとリテラルな物質性の同時顕現性もまた、「AかつB」の一例ではありますが、一例でしかなく、それによって近代絵画の営みを代表できるほどのものではないはずです。)

マティスやマネの絵画における平面性の強調は、そのような探求の結果として現れたものであって、グリーンバーグの言うような絵画の内在的批判(絵画の自己言及)によって導かれたものではなかったはずだと考えます。

問題とされているのは、我々が自明としている3+1次元という(自然主義的な)時空を超えた「別の時空」(別の時空のなかで形成される別の自己)への探求とも言えるので、そのような意味でも、時間と空間とをあらかじめ規定された感性の先験的な形式とするカント主義(と、そこから導かれたメディウムスペシフィック)とは、相容れないものだったと言えるでしょう。

ここで言いたいのは、19世紀末から20世紀初頭に主にフランスを中心として発展した「近代絵画」の実践は、戦後アメリカで展開された「アメリカ型フォーマリズム絵画」の実践やそれにまつわる言説(狭義のモダニズム・メディウムスペシフィック)と必ずしも連続的に繋がるものではないということ、つまり、それとは別の方向へと展開する道(可能性)を見てとることこそが重要だということです。

各々のメディウムには、それぞれ固有の問題(条件)があり、それぞれ固有の歴史(来歴)があります。ある特定の進化の過程を経ることで、鳥は空を飛ぶようになるのだし、魚は水のなかを泳ぐようになるのです。いきなり、鳥を水に沈め、魚を宙に放ったとしても、ただ死んでしまうだけでしょう。鳥は空のなかでこそ鳥であり、魚は水のなかでこそ魚なのです。このような条件(限定)をそう簡単に外せないという問題は、忘れられるべきではないでしょう。

しかし、より重要なのは、鳥にしか飛べないことは何か、魚にしか泳げないことは何か、という問いではないと思われます。鳥は、魚が泳ぐように飛ぶのだし、魚は、鳥が飛ぶように泳ぐのです。鳥は、水を泳ぐ魚を内包し、空においてそれを実現し、魚は、空を飛ぶ鳥を内包し、それを水のなかで実現する。そこで交換されているものは何なのか、そのような交換はどのように可能なのかを問うことの方が、有意義で興味深いことであるように思われます。

2. 「対象(オブジェクト)」たちの袋詰め的入れ子構造と、フラクタル的関係性

作品の外と、作品の内(観る人の「位置」の転換、ふたたび)

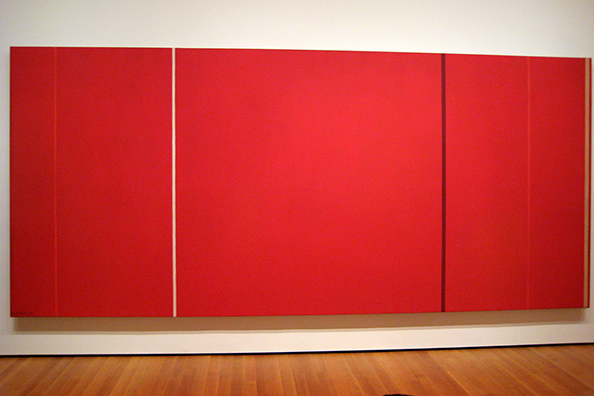

ここでもう一度、モダニズムからミニマリズムへの展開にともなう、作品を観る人の位置の変化について少し触れておきたいと思います。たとえばバーネット・ニューマンの絵画においては、それがいかに巨大なものであろうと、作品の構造はそのフレームの内部にあり、観る人はそれをその外から観ることになります。対してジャッドの作品では、対象と程よく出会えるように既にしつらえられた空間のなかに、観る人が入り込んでいくことになります。

Barnett Newman “Vir Heroicus Sublimis” (1950-1951)

Barnett Newman “Vir Heroicus Sublimis” (1950-1951)

作品を外から観ることから、その内側へと入り込むことへの転換は、決して小さくない出来事と言えます。観る人が、しつらえられた空間のなかに入り込むこと —— インスタレーション —— という形式は、今では当たり前すぎるほど当たり前の形式となっています。しかし、以上の点については、改めて考えてみる必要があるでしょう。

ここで問題とされているのは、図と地、対象とそれを現出させる背景との関係—構造が、フレームに括られて、それを観る人の外側に置かれているのか、その関係—構造が、それを観る人自身もその一部として含まれた場として構成されているかの違いということになります。そして後者の場合、作品を経験する人の身体のあり様が、あらかじめ先読みされることで、確定事項のように決定されてしまっているということが問題視されるのです。人体のサイズ、その行動可能性、視線の位置の変化などは、あらかじめ予想される定数として、空間を操作する関数に組み込まれているとも言えます。観る人は、仕組まれた空間のなかで、仕組まれた効果の通りに、対象と出会うことが期待されています。

誤解されやすい言い方ですが、フリードはそれを演劇性と呼びます。フレーム内に収まり、それ自体として自立している構造—作品は、観客がいようがいまいが、自分自身のあり様に没入しているが故に、その都度、各々に異なる「観る人」と、個別的で偶発的に出会うことが可能です。しかし、演劇(的作品)では、実際に観客を目の前にするよりも先に、未来にそこにいることになるであろう観客を想定し、想定された観客に対してつくられ(演出され、稽古され)、そして演じられると言うのです。未だそこにいないのに先取りされた観客は固有の誰かではないので、一般化されざるを得ないでしょう。それによって個別の観客との出会いの偶発性や個別性が失われ、さらに出会いの偶発性や個別性によって生じる観客自身の可変性、可塑性も失われる、というのがフリードの言い分です。

しかしグレアム・ハーマンは、このような言い分に対して、フリードは「芸術を文字通り観るように期待された鑑賞者としての人間」と「芸術の演劇的な構成要素としての人間」の間の区別を見出せていないと書いています。フリードが、作品はそれを観る人への効果を演出するのではなく、それ自身として自立的にあるべきだと言っている点については、ハーマンも賛同しています。しかし、作品が演劇的であること(観る人が作品の一部として組み込まれていること)を否定している点について、ハーマンは否定的です。フリードが作品を演劇にたとえる時、作品を観る人は「観客」の位置に置かれていますが、ハーマンが演劇にたとえる時、それを観る人は(演劇を構成する一部である)「役者」の位置に置かれるのです。

芸術作品はどのような仕方で鑑賞者と遭遇したかを超えて、深みをもっていなければならない。しかし、人間は単に鑑賞者であるだけでなく、同時に芸術作品そのものの共働の構成要素なのである……私達は、描かれている何かを観察するのではない。そうでなく、イラストレーターとしてよりもむしろ、役者としての意味において、ミメーシス(感染)を通じて、描かれたものになるのだ。Graham Harman “Art Without Relations”

つまりハーマンの主張は、作品を観る人は、あらかじめなされた演出に導かれて一般的な身体、一般的なパースペクティブへと押し込められ、貶められるのではなく、自分自身として自立した存在として、対象(作品)の自立した性質から滲み出る魅惑に感染することで、その身体を自ら作品の一部へと変質させるのだということです。「ダイヤモンドやレンガが他の対象を生みだすのと同様に、私たちは社会を、軍隊を、芸術作品を産みだす諸部分」である、と。

絵の具とキャンバスというそれぞれ個別の対象の関係が、各々の対象としての性質に還元されない、新たな「絵画」という対象を創発するのと同様に、空間に配置された事物たち(作品)と、それを観る誰かというそれぞれ個別の対象の関係—共働が、あらたな「芸術作品」という対象を創発する。そして、観る人と配置された事物たち(作品・対象)とを関係づけるのは、配置による演出という意図を超えた、配置された事物たち(対象)から発せられる汲み尽せない魅惑である、とハーマンは言うのです。この時、配置された対象と共働していることになる「観る人」は、(配置された事物としての)作品の鑑賞者であり、かつ、(新たに創発された)作品の構成要素でもあるという風に、パースペクティブが二重化(分化)されると言えるでしょう。

ハーマンの「四方対象」

この点については、もう少し説明が必要だと思われるので、ハーマンの著書『四方対象』を見てみます。まず、ハーマンの言うオブジェクト(対象)という語の意味が、常識的に使われるオブジェクト(物・物質)とはかなり異なっていることに注意しましょう。「対象とは、それが置かれたより広い文脈からも、またそれ自身の部分からも自立した、統一的実在性を有するすべてのもののことである」とされます。

これは、たとえばハンマーという対象は、そのさまざまな用途や形状、ノミやカンナといった別の道具との(使用目的上の)ネットワーク的な関係性などによって説明され尽くす(上方解体)ことなく、それ独自にハンマーという自立性を保っていること。そしてまた、ハンマーという対象が、それを構成する金属のヘッドや木製の柄、ゴムによるグリップという諸部分に、または、それを構成する何億もの諸原子に還元(下方解体)されることなく、ハンマーであるという自立性をもっている、ということを表しています。ハンマーという対象は、それを構成する分子なしには存在できませんが、その分子の配列が多少変化したとしても、同一のハンマーとして存在できるという意味でも、部分から自立しているのです。

ハンマーの例では納得しやすいかもしれませんが、ハーマンは、「EU」や「中国政府」、あるいは「夫婦」というものまでを「対象」であると言います。「EU」や「中国政府」もまた、「それが置かれたより広い文脈からも、またそれ自身の部分からも自立した、統一的実在性」を有し、その構成要素が多少変化したとしても、その同一性を保つことができるからです。対象というものが、一定の大きさをもった物理的固体であり、長い時間に耐えられる強度をもち、均質的な部分から成り立っているものだという、常識的偏見を捨てる必要がある、とハーマンは言います。そして、そのような対象は「実在する」のだ、と。「ハンマー」が実在するということとまったく同じ意味において「EU」もまた、対象(オブジェクト)として実在すると言うのです。

そしてまた、自立的に実在する物である対象は、他のあらゆるものとの関係から切り離され、孤立して引きこもっているとも言うのです。では、物と物とはどうやって関係することができるのでしょうか。ハーマンは、実在にかんする四つの局面(四方対象)を考えます。あらゆる関係から引きこもっている対象における実在の核のようなものを「実在的対象」、その実在的対象が有しているさまざまな性質を「実在的性質」、そして、実在的対象のごく一面やごく一部が漏れ出たものが、翻訳され、彎曲された形で現れるのが「感覚的対象」であり、感覚的対象のもつ雑多な性質が「感覚的性質」であるとします。

つまり、わたしたちがハンマーという対象を認識し、それを使って釘を打ったりしている時、わたしたちが見たり触れたり使ったりしているのは、「感覚的対象」としてのハンマーだと言うのです。巧みな大工が見事な手さばきで木目を読んで釘を打ちこんでいる時ですら、そこで扱われているのは「実在そのもの」ではなく、幽霊のような感覚的対象としてのハンマーや釘や木に過ぎないのです。その時も、実在的対象としてのハンマーはあらゆる関係から引きこもっていると言うのです。

逆に言えば、実在的対象は、その縮減され、彎曲された翻訳物としての感覚的対象を通じてならば、他の対象たちと間接的に関係し合うことができるのだということになります。実在する対象は、幽霊たちの彷徨う「感覚的な領域」で、自らの代替物(アバター?)である「感覚的対象」を通じて関係し合っているのです。

ここで、ある一本の木を「わたし」が見て、それに魅了されているという場面を考えてみましょう。そこには「実在的なわたし」と「実在的な木」がありますが、それはどちらも孤立し、関係から引きこもっています。しかしここで、実在的なわたしは、実在的な木から放出される「感覚的な木(対象)」を見つけ、そこから発散してくる諸々の「感覚的な性質」を感じて、それに魅了されます。実在的なわたしが、感覚的な木から発せられる魅惑に導かれて、その感覚的対象と真率に対面する時、感覚的な木を通じて、実在的なわたしと実在的な木との間に、間接的、代替的な関係が生まれるのです。

しかしここで、感覚的な木と実在的なわたしとは、「私の心のなかでお互いに出会っているわけではない」とハーマンは言います。実在的な「わたしの心」と感覚的な「木」とは、志向という働きにおける、あくまで対等なパートナーであり、「心のなか」に「木」が含まれているわけではないからです。ここで「心」とその「対象(木)」という対等な二項が出会うためには、二項がその双方を統一する第三の項に含まれてなければならないと言うのです。両者は「ともにより大きな何かに包括される」、と。では、わたしの心と木との出会いを可能にする、両者を包括する「より大きな何か」とは何でしょうか。それこそが、「実在的なわたし」と「実在的な木」とが関係することで生じた「新たな対象」なのです。

この「新たな対象」とは、「わたし(A)と木との関係(魅了)を考察する、わたし(B)」であるかもしれません。だとすれば、考察される対象-関係に含まれる構成要素の一つである「わたし(A)」は、考察する対象「わたし(B)」から自立し、脱去するものであることになります。わたしのパースペクティブは分裂することになるでしょう。つまりこれが、前の節で書いたように、「観る人」が「配置された事物」との関係によって、芸術作品の構成要素になる、ということなのです。

「両者はいずれも、私と実在的な木との関係を通じて形成される対象の内に存在する」。わたしと木という二項の関係から、あるいは「観る人」と「配置された事物」の二項関係から、それを包括する第三項が生まれるのです。逆に言えば、二項の関係は、第三項の発生によってこそ、はじめて可能になるのです。ハーマンは、「どんな関係も直ちに新しい一つの対象を生みだすものである」と書きます。

ここで、「わたし」も「木」も(あるいは、「観る人」も「配置された事物」も)、その関係によって生まれた第三の「対象」に、部分として含まれています。しかしそれでも、「わたし」も「木」も(「観る人」も「配置された事物」も)、それらを含む「第三の対象」も、すべて等しく自立した「対象」であることに変わりはなく、互いに互いから脱去して、引きこもってもいると言うのです。つまりここで、包含する対象と包含される対象との間に階層関係は生まれず、対象は、互いに入れ子になりながらも、それ自身として自立しているのです。

ここで二つの項を統一する役割をもつ第三項である「新たな対象C」が、別の対象との間に何かしらの関係をもつと、今度は「対象C」が統一される側(構成要素)の項になり、そこで別の第三項(D)が生まれます。つまり、対象同士の関係を示すこの三つの項の配置は、パースの記号論における「記号」「対象」「解釈項」のようなものと言えます。ある場面で「対象」であったものが、別の場面では「記号」にも「解釈項」にもなり得るという風に、互いにその位置を入れ替え合うことができるのです。メタレベルとオブジェクトレベルという二層はありますが、それが階層関係として次々に積み重ねられるのではなく、その都度入れ替わり、交代可能となります。

袋詰め的な入れ子構造

このように、お互いがお互いを「部分」としてもち合うような相互包摂的な関係を、清水高志は、ミシェル・セールを参照しつつ「マトリョーシュカ的入れ子」に対する「袋詰め的入れ子」と表現しています。

通常わたしたちは、ある箱は、別の箱よりも大きいかもしくは小さくて、大きな箱は小さな箱を包含することができて、そのような入れ子的関係が無限に拡大、あるいは縮小され得ると考えるでしょう。このようなマトリョーシュカ的入れ子モデルでは、最も小さい箱と最も大きい箱との距離は果てしなく離れつづけていくばかりで、この二つが出会うことはできませんし、小さい箱の中に大きな箱を入れることもできません。

しかし、青い袋のなかに、黄色い袋と赤い袋とが折り畳まれて入れられていると考える時、青い袋から二つの袋を取り出して、黄色い袋のなかに青い袋と赤い袋を入れることもできるでしょう。つまり、黄色い袋と赤い袋という二項が、青い袋という第三項によって包含されていた状態から、青い袋と赤い袋という二項が、第三項となった黄色い袋によって包含されるという風に、メタレベルとオブジェクトレベルとを入れ替えることも可能になるのです。最初の状態から二つめの状態への変化は、言い換えれば、黄色い袋において、その内と外とが裏返ったということでもあります。

このように、ハーマンの考える対象という概念には、孤立した、自立的で単一的であるという性質と同時に、三項関係のスケールを超えたフラクタル性やトポロジカルな反転性とでも言える性質が含まれています。「対象(オブジェクト)」というものをこのように捉えるとすれば、フリードがこだわっていた、モダニズム的=自立的作品とミニマリズム的=演劇的・状況的作品との間に生じる「観る人」の位置の転換などの問題は、決定的なものではなく、相対的なものに過ぎなかったのだと言えると思います。

3. 眼の奪い合い/食人/パースペクティブの交換

さらに、「地」の複数性について

ハーマンは「Art Without Relations」において、グリーンバーグをハイデガーと重ねています。経験主義の哲学者たちは、たとえば「月」などという対象は存在せずに、ただ「丸い」「白い」「明るい」などのさまざまな質感があり、それが頻繁に一つのまとまりとして現れるので、その質感の集合のニックネームとして「月」という名を与えただけだとしていました。

フッサールは、統一的な現象対象としての「月」が、月にかんする諸々の質感や性質には還元されず、「月」という一つの体験の対象として、まずやってくるのだと考えていました。ハイデガーはさらに、そのような物(月)たちは、普段は厳粛な背景へと引きこもっているのだとしました。

こうしたフッサールやハイデガーへの参照は、まるで経験主義哲学のように、ネットワーク化、プロセス化、関係主義化して、作品が対象としての凝集化を失って散乱してしまっている現在の美術の状況に対する批判として、有効であると思われます。

しかし、ハイデガーの考えた「隠遁した存在の領域(地)」には、全体論的なトーンがつきまとっています。ハイデガーの描く世界は、彼が「隠された大地」と呼ぶ唯一の全体論的な「地」と、それに抗して露わになる「現象された世界(図)」という対立の構図になっています。そうである限り、この世に現れるあらゆる「現象された物(図)」たちはどれも、その背後にある「唯一の隠された大地(地)」の縮減された表現でしかなくなってしまいます。

ハーマンは、グリーンバーグにも同様の行き詰まりがあったとします。ハイデガーにとってそうであったように、グリーンバーグにとって「フラットな平面」は、まるで「隠された大地」のような、すべての源泉であるかのような唯一の(単一な)「地」として考えられてしまっていたと言うのです。

ハーマンが行き詰まりとして指摘する、グリーンバーグの「地の単一性」は、ジャッドにおいて、「単一性」として立ち上がる「特別な客体(オブジェクト)」へと受け継がれたのでしょう。だからこそ、モダニズム—ミニマリズムは行き詰ってしまったのです。しかし、これまで見てきたように、対象(オブジェクト)は、相互入れ子的でフラクタル的な性質をもち、その引きこもり(脱去)も、ただ「自分自身の実在性」という地への引きこもりであって、「全体論的な唯一の大地(世界)」という地への引きこもりではありません。

この点については、マルクス・ガブリエルが明快に表現しています。ガブリエルは、たった一つの「世界なるもの」は存在せず、ただ無限に多くの諸々の世界(意味の場)だけが存在していると言います。そして、存在するということは、何らかの「意味の場」のなかに現れることだと言います。

ここで、現れるなにものかが「図」であり、それを現れさせるための、現れない背景(地)が「意味の場」だということになります。しかし、その現れないはずの「意味の場」もまた、何らかの別の「意味の場」のなかに現れるのであって、その時は別の意味の場を背景(地)とすることで、先の意味の場が「図」として現れることになります。そのようにして、図と地が相互に入れ子になることで無限の「意味の場」が図として現れ(その背景に退去する無限の地をもち)、存在することになります。

しかし、唯一存在しないのが、すべての「意味の場」を包含する「唯一の意味の場」としての「世界」です。すべてを包含する意味の場=世界は、それが現れる(=存在する)ための背景(「世界」の外にある別の意味の場)をもたないが故に、決して現れず、それは単に無以下であり、したがって「世界は存在しない」のだ、と言うのです。

「このわたし」というパースペクティブの唯一性と、他者からの視点の切り返し

しかし、「このわたし」は一人しかいません。わたしは、わたしのものである一つの身体に縛り付けられ、わたしのもつ二つの眼による、たった一つのパースペクティブに縛り付けられているように感じられます。そして、「このわたしの死」は「このわたし」にだけ、そしてたった一度だけやってくるもので、それは「他人」とは交換しようがありません。わたしにとってかけがえのない人の死は、わたしにとって大きな打撃となりますが、そのことと、その人自身にとっての「このわたしの死」とは切り離されているように感じられます。わたしにとってわたしが唯一のパースペクティブであり、(「世界」と同等な)唯一の基底的な意味の場である。わたしたちが日常を生きている時に、このような感覚から抜け出ることは簡単ではないでしょう。

このような閉塞を多少なりとも打破してくれるものが、文学作品には少なからず存在します。たとえば、トルストイ『イワン・イリイチの死』とカフカ『変身』という二つの小説は、皆は生き、「このわたし」(だけ)が死んでいく —— それを受け入れる —— 感触を描いているという点で、意外にも共通するものがあり、とても似ているように感じられます。生はひたすら無意味であり、とは言えその無意味な生のままで、ただ「このわたし」だけが消えて、それとはまったく無関係に皆は生きている。そのような事実を、苦痛と混乱と憤怒と恐怖とを通り抜けた先で、死の目前でようやく受け入れる感じとでも言えばよいでしょうか。

イワン・イリイチが死の直前にようやく自らの死を受け入れたのと同様に、おそらくグレゴールもまた、グレゴールの死後の家族の幸福と希望を —— 時間的な順序を超えて —— 死の前に垣間見て、それを受け入れているように感じられます。一見残酷に見える「変身」のラストに描かれる、グレゴールを除いた家族たちの幸福なピクニックは、グレゴールにとっての「このわたし」の死の肯定であり、それは「このわたしの死」と「他人(家族)の希望と幸福」とが「交換される」ことの受け入れであるようにも思われます。パースペクティブは交換され得る、とまでは言い切っていないとしても、その微かな予感のなかで、イワン・イリイチもグレゴールも、ある納得のなかで死んでいくように見えます。

死という、いささか重過ぎる主題はひとまず置いておいて、ここでは、ドストエフスキーの『未成年』という小説の、一人称の記述における「パースペクティブの切り返し」について分析した山城むつみのテキストを参照しながら、「このわたし」という唯一のパースペクティブからの逸脱について考えたいと思います。

『未成年』では、父(ヴェルシーロフ)とその私生児である息子(アルカージィ)との対立と和解が描かれると、ごく大雑把には言えるでしょう。創作ノートによると、ドストエフスキーは1874年2月から、この物語を父を主人公として構想していましたが、7月10日に突然「主人公は少年」と宣言し、8月12日には少年の一人称によって書くことを検討しはじめたと言います。実際この小説は、話者によるニュートラルな介入のない、限定されたアルカージィの視点のみから書かれることになります。

また、この小説は、一連の出来事がすべて終わった後に、それを時系列順に辿り直して書かれる手記という形をとっています。つまり、書かれる時点で既に事は終わっており、小説の語りには、進行中の出来事の現在(事前)の視点=順方向への時間と、事後からの視点(書いている現在の視点)=逆方向への時間とが入り混じっています。

そもそも父を中心として構想された物語において、息子視点のものへとその中心が移動し、出来事もまた、事前の視点と事後の視点という二つの視点が混在するというように、この小説は一人称で書かれながらも、潜在的に複数の視点が埋め込まれていることになります。

この小説が、事前の視点と事後の視点とを併せもって書かれているのであれば、父との対立の場面があったとしても、それは既に和解が成立した後からも同時に眺められていることになります。たとえば、言い争いにより、アルカージィが父ヴェルシーロフを憤然として自分の屋根裏部屋から追い立てた場面の後で、次のように書かれるのです。ここで「彼」とは父のことです。

それにしても、彼は顔をまっさおにしていたなあ。あれは何だったんだろう、ひょっとするとあの顔面蒼白は、憎悪や屈辱のあらわれじゃなく、きわめて誠実で清らかな感情、きわめて深いかなしみのあらわれじゃなかっただろうか。当時だって彼がとても俺のことを愛してくれていたときがあったという気がしていたのだ……今ではもうこれほど多くのことがすっかり明らかになっているのだからなおさらそうではないか。ドストエフスキー『未成年』

時系列的には、対立の真っただなかにあるはずの場面が、既に和解が成立した後の極めて冷静な筆致で描かれます。それだけでなく、「今ではもうこれほど多くのことがすっかり明らかになっている」などと、読者にとってはまだ自明ではない「和解」が、あらかじめ前提となって事が進んでいるかのような「見えすいた」印象を与えるでしょう。事前と事後の視点を交錯させる描き方は、このようにして小説を平板なものにします。しかし山城は、事前の視野に事後の視野を介入させて結末から照らし出しても、なお依然として「答えられそうもない」ものがあることが、手記を書くアルカージィにとっては重要なのだとします。つまりそれは、事前と事後とが混在するこのような描き方をすることそのものが、その「答えられそうもないもの」を探求しようとする行為なのだということを意味するでしょう。

事前と事後が入り混じったこのような描き方を、山城は、画面の奥に行くほど平行線が広がる、逆遠近法的記述だとします。そして、ここで「答えられそうもないもの」とはアルカージィ自身なのだ、と。たとえば、この屋根裏部屋での対話の場面で、自分が「何のために突然、あんな憤怒に襲われたのか」は、既に事後の視点をもつアルカージィ自身にも、この場面を書いている時点では未だわからないままなのです。この難問に答えてくれるものが、「他者を見ている自分自身の視野において、ほかでもないその他者の眼から見える自分自身を見る」ことなのだ、と山城は書きます。

……ヴェルシーロフを対象として見ているアルカージィが、ヴェルシーロフを自分の視野に収めつつ、アルカージィ自身(無意識としての未成年)をそのヴェルシーロフの視点から垣間見るということである。山城むつみ「逆遠近法的切り返し —『未成年』」

これだけでは何のことかよくわからないので、山城による読解を可能な限りかいつまんで説明します。まずアルカージィはある貴族の女性を「所有したい」という欲望をもっています。それは性的な欲望というより、蜘蛛のような「網にかかっていてそれをいつでも食することができるという状況から受ける強い快感」を望むものです。しかし彼はこの自身の醜い欲望に無自覚で、意識としてはただ結婚という合法的所有を望んでいます。そして父であるヴェルシーロフは、息子のこの無自覚な醜い欲望を言い当て、刺激するような振る舞いを、自身も無自覚なまま繰り返し行います。息子は、自分でも認めたくない醜い欲望を突かれたからこそ、「何のために突然、あんな憤怒に襲われたのか」わからないような、突発的な憤怒に襲われるのです。しかし、それは父が無自覚のうちに息子の醜い欲望を察しているからだと言えるでしょう。つまり、父の眼からは息子が透けて見えていると言うのです。

このような父を息子はどう見ていたのでしょう。ソフィア(アルカージィの母)への父の愛は「限りない憐み」からくるものでした。父はこの憐みの成就として、ソフィアとの結婚を真剣に考えています。ヴェルシーロフにとって結婚は、息子とは異なり所有を意味しません。しかし父はソフィアを真剣に愛そうとしているが故に、その重みに耐えきれず、他方で別の女性への突発的な求愛行為を繰り返します。さらに、ソフィアの夫(アルカージィの法的な父マカール)が死んで結婚が実際に可能になると失踪します。ヴェルシーロフは「限りない憐み」という強い欲動をもちながら、自身のもつその欲動をもちこたえる力がないのでした。

限りない憐みをもちこたえる力がないからこそ、より一層それを激しく渇望するヴェルシーロフの悲喜劇的な姿を、手記を書くという過程を通じて徐々に認識するようになったアルカージィは、そのような存在であるヴェルシーロフによって「見られて」いた自分自身、蜘蛛のような醜悪な欲望をもつ自分自身を、父の姿(眼)を通して見出し、その醜さを認めると同時に、その醜悪な自分を、ヴェルシーロフがそう見ていたように、愛をもって見ることができるようになってゆくのだ、と言うのです。

……重要なのは、ヴェルシーロフを捉えるアルカージィのこの視線をヴェルシーロフの視野が切り返し、ヴェルシーロフに見えていたアルカージィをアルカージィ自身に突きつける瞬間が手記のプロセスには生じているということなのだ。山城むつみ「逆遠近法的切り返し —『未成年』」

一人称の視点から可能になる、他者の視点を経由した外から自己へのこのようなパースペクティブの成立(外から来る自己の転換)を、山城は「逆遠近法的切り返し」と言います。ここで山城は、岡崎乾二郎を引きつつ、逆遠近法とは、単に正常な遠近法が逆転されているのではなく、遠近法に、それと反転する視点を重ね合わせようとした図法である、とするのです。

ヴィヴェイロス・デ・カストロによるパースペクティブ主義

山城むつみによって分析されたドストエフスキーにおいては、事後的に手記を書くというプロセスを経ることで、順行する時間と逆行する時間とが交錯、混濁し、二つの流れがクロスするその中空において、息子の視点からの一人称に対する、父親からの「逆遠近法的切り返し」というパースペクティブの交錯が起きるのでした。しかし、ヴィヴェイロス・デ・カストロによって描かれるアメリカ原住民やアマゾンの人々の世界では、パースペクティブの交錯は「食う—食われる」という関係のなかで生じます。

イグルリクのシャーマンは次のように主張したと言います。「生をめぐる最も重大な危険は、人の食物がもっぱら魂でできているという点にある」と。アメリカ原住民やアマゾンの人々にとって、動物も死者も精霊も、すべての存在は「人間であることができる」と考えられているので、必然的に、あらゆる咀嚼行為が「食人行為」ということになるのです。その世界では、原初的にはすべての存在が人間なのです。そこには常に、「魂を食う者は、魂に食われてしまうだろう」という恐怖がまとわりついています。

われわれが非人間とみなすもの、実はそれ自身(それぞれの同種)こそが、動物や精霊が人間とみなしているものなのである。それらは、家や村にいるときには、人間に似た存在として感じ取れる(あるいは生成する)。そして、その振る舞いや特徴は、文化的な外観によって理解される。そしてこれらは、自らの食べ物を、人間の食べ物のように理解するのである(ジャガーは、血をトウモロコシのビールとみなすし、ハゲワシは、腐った肉に沸く虫のことを焼き魚とみなす、など)。それらは、身体的な特性(毛並み、羽、爪、くちばし、など)を、装身具や、文化的道具とみなす。それらの社会システムは、人間的な制度にのっとったやり方で組織される(首長、シャーマン、半族、儀礼…)。ヴィヴェイロス・デ・カストロ『食人の形而上学』

これは、たとえばユクスキュルなどが主張する「環世界」などとはまったく異なる考えであることに注意してください。普遍的な世界(事物)Xがあり、それが、微生物や昆虫、人間など、異なる動物主体のもつ身体や諸感覚器官などに応じて、それぞれに異なる意味や、異なる時間・空間として経験されているというようなことではありません。環世界という考え方は、一つの自然が、動物種によってさまざまな現れ方をするというものです。

しかしここで言われているのは、一つの魂(人間)だけがあり、それに対して多数の自然が排他的に重なり合っているということです。病原体もアリもジャガーも、すべては「人間」であり、人間としてこの世界を認識し、人間として文化・社会生活も営んでいるのです。しかし、アリが自分を人間とみなしている時、そのパースペクティブからは病原体やジャガーは人間ではなく、人間が自分を人間とみなしている時、そのパースペクティブからは病原体もアリもジャガーも人間ではないというように、互いに相容れない、排他的な形で多数の自然が重なり合っているという考えなのです。それ故に、通常わたしたちがもっている自然主義=多文化主義(一つの自然に多数の文化)に対して、多自然主義(一つの文化に多数の自然)とも呼ばれます。

すべての存在が自分にとっては人間であるとすれば、その時の「わたし」の外見は、わたしを見ている主体(パースペクティブ)によって異なることになります。「わたし」を人間と見る眼をもっている主体はわたしと同種であり、「わたし」をジャガーとして見る眼をもっている主体はわたしと異種ということになります。そして、「わたし」をジャガーとして見る主体は、わたしから見れば豚に見えるかもしれません。勿論、わたしからは豚に見える主体もまた、自分を人間だと思っているのです。このようなパースペクティブの多様性は、それぞれの種がもっている眼の特徴に起因していると説明されます。

人(人間)はアナコンダを理解することができない。なぜならそれは異なった眼を持っているからである。ヴィヴェイロス・デ・カストロ「内在と恐怖」

しかしこの時も、「同じもの」を「違った仕方」で見ているということではありません。

ある種にとって血であり他の種にとってはビールであるようなXがあるというわけではない。血|ビールは単一的な実在の一つとして存在しており、そしてそれは人間|ジャガーという複数性の特徴なのである。ヴィヴェイロス・デ・カストロ「内在と恐怖」

つまり、血として表象されもし、ビールとして表象されもする物自体Xがあるのではなく、多自然的な世界のなかに実在する、血—ビールという関係的で複数的な対象(オブジェクト)があるのだ、ということです(ハーマンやガブリエルの「実在論」を思い出してください)。

人間であるわたしからは豚に見える他者がいて、人間であるその他者からはわたしはジャガーに見えると言う時、どちらも自分を人間だと思っていながら、両者が同時に人間であることはできません。この排他性により、わたしは豚を食べるし、他者はジャガーに食べられるという、捕食—被捕食関係が否応なく成立します。

しかし同時に、人間は「すべてが人間である」ことを知っているので、自分が食べているものや、自分を食べるものが、実は人間であることを認識しています。故に「魂を食う者は、魂に食われてしまうだろう」ということが成り立ちます。人は常に人を食い、人に食われているのです。アメリカ原住民やアマゾンの人々にとって、すべての咀嚼行為が食人行為であるため、実際の「食人」にも特別な意味が生じるのです。

しかしこの排他性には、幾分か曖昧な領域があるようです。エドゥアルド・コーンによると、ジャングルのなかで眠る時は「仰向け」に眠らなければならないそうです。仰向けに寝ていれば、ジャガーはわたしたちのことを、自分たちと同類の「振り返ることができる者=捕食者(あなた)」とみなし、放っておくだろう、と。しかし、うつ伏せで眠っていると、彼らはわたしたちを「肉=餌食(それ)」とみなし、あなたは死んだ肉となるだろう、と。

このような曖昧な領域の存在が、狩猟や、祈祷による病いの治癒などに必要となります。たとえば狩猟者は、狩猟している間、半ば人間であり、半ば狩ろうとする動物 —— トナカイなど —— であるという、中間的な存在となります。相手の眼(パースペクティブ)を模倣し、それを奪うことで、相手の裏をかくのです。しかし、眼を盗むことは同時に、眼を盗まれる危険と隣り合わせでもあります。行ったままで、帰ってこられなくなる可能性があるのです。ここにはパースペクティブの転換があります。

パースペクティブの交換としての「食人」/「中心」が「外」にあること

ヴィヴェイロス・デ・カストロは『食人の形而上学』において、アマゾンに住むアラウェテとトゥビナンバという二つの社会について考察することで、「食人」と「パースペクティブの交換」について考えました。

アラウェテでは、実際に供儀としての食人は行われませんが、彼らの宇宙論では、死後に食人的な供儀が想定されています。天の神々は、天国にやってきたアラウェテの死者の魂を、敵とみなして食い尽くすのです。しかしそれは、死者たちが、食い尽くす神々と同じような不死の状態へとメタモルフォーゼするための儀式の序章なのです。神々は、敵を喰らうことで、その敵を姻戚者に変えるのです。

また、アラウェテの戦士は、「戦いの歌」のなかで、自分が殺した敵の視点から自分自身を語ると言います。殺された敵であるこの歌の主体=語り手は、自分が殺したアラウェテのこと、そして、自分を殺した者 —— 今、歌っている歌い手自身 —— のことを、食人的な敵として語るのです。アラウェテの殺戮者は、自らを敵と同化し、敵のようにみなして歌うことで、敵=わたしとしてその場に現れます。このように、犠牲者の眼差しを通して自らを理解する、自らの特異性を表明することによって、自分自身を戦士として、戦士的な主体として把握すると言うのです。つまり戦士の主体は、このようにして内部と外部とのパースペクティブの交換(敵に内側から食い破られること)によって獲得されるのです。

アラウェテでは、新しく生まれた個体に対して、死者や、殺した敵、魂を食べる神々などにちなんだ名がつけられると言います。ここでもまた、共同性の内側が転化して、敵=外に反転的に接続されていると言えます。

トゥピナンバにおいては、供儀的な食人が実際に行われているようです。ヴィヴェイロスは食人の供儀において、敵を捕獲し、仕留め、儀礼的に食することにかんする「入念なシステム」が問題だと言います。戦争の捕虜は、同じ言語や習慣をもつ民族によって捉えられます。そして捕虜は、儀式が執行されるまで、捕獲者たちのそばで充分に長い期間生きることができるのです。彼らは行き届いた世話を受け、監視を受けながらも自由に生活し、集団のなかの女性を妻として与えられます。つまり、捕虜(敵)は食人の儀式の過程で義理の兄弟(姻戚関係)へと変容するのです。逆に言えば、義理の兄弟を(義理の兄弟だからこそ)殺して喰らうのです。そしてなんと、かつては「敵」と「義理の兄弟」とは同じ呼び方(トヴァジァ)をされていたと言います。

(近藤宏によると、アラウェテには、「兄弟=血縁者」と「特定できるが故に殺されるべき敵」との中間の関係性を示す「ティワ」という語があると言います。つまりティワとは、敵であると同時に可能的姻戚者でもあるという、「関係性の可能態」を指す語である、と。アラウェテの戦士は、敵の視点からの歌を授かった後には、その敵との関係が「ティワ」となると言うのです。)

食人の儀礼の執行は、それをおこなう司祭者にとっては通過儀礼の価値をもったものです。司祭者はこの時に、新しい名を獲得し、記念に身体を傷つけ、結婚し、楽園への権利を得ます。しかし、殺害に加担した司祭者は、捕虜の肉を食することなく、葬儀のために隔離され、喪に服するのです。ここで司祭は、殺され、食される捕虜と同一化されていると言えます。そして、それ以外のすべての協力者、訪問客や近隣村からの招待客たちが、捕虜の肉を食するのです。

ここでも、「食人(捕食—被捕食)」という、排他的で交換不可能に見える関係—行為を通じて、「敵」と「姻戚者」との間で、そして「敵」と「司祭者」の間で、パースペクティブが交換されていると言えるでしょう。

4. 幽体離脱の芸術論に向けて

「わたし」がわたしから抜け出る体験と、世界視線

「わたし」の内側が、袋のように反転して外に抜けている —— 外からやってくる —— という形でなされる、アメリカ原住民やアマゾンに住む人々による「わたし」と「他者」とのアイデンティティの交換とは別に、「わたし」がわたしから抜け出てしまうという経験が考えられます。ドストエフスキーのような「切り返しの視点としての他者」を必要としない自己客体視、つまり「幽体離脱」です。

吉本隆明は80年代の終わりに、瀕死や仮死の状態からよみがえった人の多くが語る幽体離脱の体験と、3Dのコンピューターグラフィックス(CG)が可能にする映像体験とを、重ね合わせて考えました。仮死の状態でベッドに横たわる自分と、それを蘇生させようとしている医師や看護師の姿を、別の自分が天井の辺りから見下ろすように見ていたというような体験と、3DCG映像との、どこがどう重なるのでしょうか。

吉本は、幽体離脱の体験に近い体験として、想像力で像を思い浮かべる行為があると考えます。想像力のみで得られるイメージは、その解像度や輪郭の明確さという点では、実際の視覚によって得られる像にくらべて曖昧なものとなりますが、対象物の裏側や側面や上下といった、通常の視覚では見えるはずがない部分も含めた全方位からのイメージを得ることができるとします。そして、このように想像された像を分解して考えてみると、それは、想像している主体が対象物を見ている通常の視点と、対象物と想像している主体とを同時に含む「もう一つの眼」という、二つの視点に分けられると言うのです。

想像によるイメージの形成が、このような二つの視点を自動的に含むものであるとするならば、「映像機械」としての人間には(つまり、人が内的に映像を形づくる基本的なメカニズムの裡には)、あらかじめこの二つの視点が組み込まれていると考えられます。だとすれば、幽体離脱の体験とは、人が何かしらの原因で意識が衰えた状態に陥った時に、もともと人に備わっている基底的なメカニズムが自動的に作動しはじめた結果として、外から自分を見る体験が得られるのだと考えることができるでしょう。(幽体離脱体験は基底メカニズムの露呈であるという書き方は、いささかメディウムスペシフィック的ではありますが。)

3DCGによって得られる映像は、たとえばカメラで撮影された映像や手描きによってつくられるアニメーションとは異なり、ある特定の方向から見られた、あるいは、一つの平面の上に描かれた映像ではなく、まず三次元的な格子状の座標のなかで対象物が形づくられます。つまり、想像によって得られる像と同じく、対象のあらゆる場所に三次元座標がまったく等価に浸透して生み出されたイメージだと言えるのです(裏側も側面も上下もまったく等価です)。そのイメージの解像度はただ、三次元座標の格子の細かさ(密度)によるでしょう。

しかし、そのようにしてつくられたイメージをわたしたちが見る時は、その対象物をある特定の位置から見た視点によって切り取られた、平面的なスクリーンに投射された映像として見ることになります。スクリーンではなく、ヘッドマウントディスプレイを用いた立体的なVR映像であったとしても、対象のイメージは、どこか一ヵ所からそれを見ているわたしの視点によって得られることになります。とは言え、自在に視点の位置を変えることのできるCGによる映像は、その背後に全方位からの視線が潜在していること(潜在的に次元が一つ多いこと)を容易に感じさせるでしょう。つまり、CGによる映像にも、想像によるイメージと同様に、二つの視点が同時に組み込まれていることになります。

そして吉本は、この二つの視点のうち、対象を見ている主体も含めた全方位からの視点を、見ている主体の視点と区別して「世界視線」と呼びます。本来それは全方位的であるのですが、通常は世界を見下ろす鳥瞰的な視点のような形で顕在化されます(幽体離脱の視点のほとんどが上から見下ろされたものです)。世界視線は、映像機械としての人間にもともと備わっているものですから、ヒトという種にとって普遍的なものだと言えます。故に、幽体離脱のような経験は、ヒトにおいて太古から経験されていたことでしょう。

しかし、CGを可能にするようなテクノロジーを獲得した現在では(吉本が『ハイ・イメージ論』を書いていたのは80年代後半から90年代初頭です)、世界視線がもつ意味が変化してきているというその様を、吉本は捉えようとしています。テクノロジーによって世界視線が強化されるということは、わたしたちが生きる環境そのものにおいて、通常の視覚(知覚)によって得られる像・空間に対し、(テクノロジーによって補強された)想像をすることで得られる像・空間の優位性が高まっているということでもあるでしょう。

吉本はまず、世界視線に対して、人間が立っていたり、座っていたりする高さの視線を「普遍視線」とし、地面から空を見上げる視線を「逆世界視線」とします。それによって、原っぱと現代的な公園、古くからの民家地域と集合住宅地域との違いを説明しようとします。

我々の祖先がもともと住んでいた、民家地域や、そこに広がる空き地としての広場や原っぱは、人が生活している高さの普遍視線と、下から上を見上げる逆世界視線との交差として構成されていたと言います。しかし、新しく成立している都市では、臨死体験で得られるような上からの世界視線が前提とされ、その鳥瞰的な世界視線と、人間的な高さの普遍視線とが交わることで都市が成立しているとされます。だから、「原っぱ」と「公園」とでは、似ているようでいてその機能がまったく異なっているのです。原っぱは空を見上げる(逆世界視線)場所であり、公園は空から見下ろされる(世界視線)場所であることになります。

これは、大地(≒自然)を背景とする空間から、世界視線(≒想像)を背景とする空間に変わる(逆転する)という意味でもあるでしょう。前者は、特定の視点に縛られますが、近傍から遠方に向けて外へと広がっていく傾向にあるのに対し、後者は、全方位であるため、かえって内部に閉じられた(内側へ向かう)感覚をもつ傾向にあるでしょう。その内部は果てしなく広がり、俯瞰的視点は無限遠点にまで広がり得るのですが、向きは内向きです。そして、現在の都市は、実際にはこの二つの反転した空間(パースペクティブ)が混在し、交錯して成り立っているのだとします。

ここから吉本は、現代的な都市のあり様を表現する映像では、二種類以上の世界視線が折り重なっていることと、人間が立ったり座ったりする高さの普遍視線がそこに加わり、三種類以上の視線が重なり合っている必要があると説きます。しかし、ここでの二種類の世界視線とは、必ずしも「世界視線」と「逆世界視線」ということではないようです。二重の世界視線とは、一つの世界視線のなかに、もう一つの世界視線が折り畳まれてあるということを指しているとも読めます。言い換えれば、世界のフラクタル性が認められるということです。

たとえば吉本は、80年代初頭にきわめて先鋭的とされていたSF映画『ブレードランナー』に触れています。『ブレードランナー』には、林立する超高層ビル群よりも上方を飛行する自動車を、さらにその上から撮影している世界視線的なカットがありますが、そのようなカットにおいて、フレームから天空が排除されています。つまり、それは世界を見下ろす超俯瞰的映像であるのですが、フレーム内から外へと広がる(逆世界視線的な)空への広がりが排除されているのです。

同様に、地上から(普遍視線で)撮られるカットにおいても、都市の雑多に折り重ねられる建物や夜の闇によって、空への抜けが排除されています。このような徹底した逆世界視線の排除により、『ブレードランナー』の都市は、まるで3DCGの三次元座標の内側に閉じ込められたかのような印象を観る人に与えます。

さらに、室内の場面においても、空間は屋外と同様に複数のフレームや雑多な物たちの折り重なりとして構成されており、窓から外へと抜ける視点も排除されています。室内でのアクションの場面では、そのスケール感や人物同士の距離感が混乱するように、意図的に極端な近さと遠さを感じさせるように演出されています。

これらの効果により、屋内(都市)と屋外(都市)とが、内と外という関係ではなくフラクタル的に同型的な関係をもち、それによって世界視線が二重化されていると述べているのです。都市を見下ろす俯瞰的な映像のなかにある無数のビル群やその窓の内側にも、今、見ている世界視線と同様の世界視線が成り立つような、無数の(いわば「袋詰め」的な)包含世界視線が存在していることを強く感じさせる、と。

さらに吉本は、プレ3DCG的三次元座標(想像的世界視線)の成立を、ルネサンス期の遠近法にまで遡ります。ルネサンスの遠近法は単なる自然な視覚の再現ではなく、その背後に三次元座標の成立があり、その抽象的グリッドの操作によって、グリッド内部を視線が自由に移動したり、複数の空間を接続したりすることも可能になった(「想像上の自在さを手に入れ」た)、と言います。プレ3DCGとも言える「想像的世界視線(遠近法によって獲得されるそれは「計測的世界視線」とも言い換えられるでしょう)」が既にここで成立している、と。

さらに吉本は、ルネサンスの建築にも、その背後に世界視線が存在するとします。そして、現代の東京の景観における林立する高層ビル群は、まるでルネサンスの教会の「内部」を思わせる空間をつくっている、と言います。つまり、ルネサンス期には、絵画や建築の内部空間を形づくるための基底であった想像的(計測的)世界視線は、90年代初頭には、フラクタル的に何重にも袋詰めされた形で、都市全体を覆い尽くし、都市全体がその(入れ子状に重なる)内部となったのだ、ということになります。勿論、その内部には、空を見上げることのできる原っぱ的な逆世界視線の成り立つ場所も、同時に折り畳まれているのですが。

であるならば、わたしたちは過去の人々よりもずっと、幽体離脱に近い、幽体離脱との親和性の高い環境のなかで暮らしていることになると言えるのではないでしょうか。

幽体離脱とVR

吉本が、幽体離脱とCGとの関連性について語る「映像の終りから」で引用された幽体離脱体験のうちの一つに、次のような部分があります。

あお向けに寝ているのがとてもつらいので、うつぶせになったとたん、呼吸ができなくなって、心臓が止まってしまったのです。その瞬間、看護婦たちが「コード・ピンク! コード・ピンク!」と叫んでいるのが聞こえました。その間に、わたしは自分が自分の肉体から離れて、マットレスとベッドの横に取り付けてある手すりの間からすべり降りているのがわかりました……それから、ゆっくり上の方へ昇り始めました。レイモンド・A・ムーディJr.『かいまみた死後の世界』

つまり、幽体離脱はベッドに横たわった状態で、仰向けからうつ伏せへと上下を反転させた瞬間に起こったのです。また、42歳の時に突然幽体離脱の経験をし、後に私費を投じて幽体離脱専門の研究所をつくり、ほとんど誰にでも幽体離脱を体験させられる方法を開発したと主張するロバート・A・モンローは、その著書のなかで、技術的につくりだすことが可能な幽体離脱の前段階の状態から、体外へと離脱を果たすコツとして、「寝返り法」という方法があると述べています。

最適の振動状態で、仰向けの姿勢から寝返りを打つように身体を回転させる。このとき手や足を使ってはいけない。手足は動かさず、頭と肩を先に上半身をねじっていくような感じで、身体をゆっくりと回転させるのである。すると、抵抗や体重をまったく感じずに、身体が回転し始めるのを感じる(遊離しはじめた証拠)。ロバート・A・モンロー『体外への旅』

モンローの本はオカルト本の類ではありますが、立花隆の著書に、この本を読んで実際に幽体離脱を試み、成功した女性の体験が語られています。

意識の中で半転してみましたところ、パラリと離れたのです。私はこれを『アジのひらき』になると、自分流に友人に説明しています。一度このコツを覚えると、あとはいつでも『ひらき』になれるようになりました。しかしやはり、前触れとして、金縛り→体の振動がなければ不可能です。だから、モンロー氏のように、いつでもOKというわけにはいきません。立花隆『臨死体験』

このように見ていくと、実際に幽体離脱を経験した人のなかには、まるで逆世界視線から世界視線への反転を促すような、仰向けからうつ伏せへの反転をきっかけとする例が多くあることがわかります。しかも、ここで挙げた三つの例のうち二つには、意識的に幽体離脱を起こす「技法」として、仰向けからの(意識のみの)寝返りがあるのです。

VRや、その他さまざまな装置を用いて引き起こされる「体感」を通じて、最小限の自己や自己の位置の定位、自己所有感などの関係を研究する小鷹研理は、論文のなかで、次のように書いています。

健常者が経験する幽体離脱の73%、脳疾患に起因する幽体離脱の80%が、仰向けでいるときに経験されるものであることがわかっている……この事実は、「三人称定位」が重力の方向に対して、特異的に作用している可能性を示唆している。小鷹研理「HMD空間における三人称定位:幽体離脱とOwn Body Transformationからのアプローチ」

ここで言われる「三人称定位」とは、吉本が想像によるイメージについて語る時の、想像している主体が対象物を見ている通常の視点(一人称視点)とは別にある、対象物と想像している主体とを同時に含む「もう一つの眼」に、ほぼ対応する概念だと考えてよいと思います。

小鷹は、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)によって体験されるVRの一人称視点(頭部の動きと三次元空間内の視点の動きとの精巧な同期)だけでは、「自分が疑似空間のなかにいる」という感覚は得られても、「身体が疑似空間のなかにある」という感覚は得られないとし、身体まで含めて疑似空間に没入するためには、一人称視点と同時に、自己の三人称定位が成立する必要があるのではないかと書いています。ここまでは吉本と重なりますが、小鷹にはここで、吉本にはなかった重力の方向性(重力の反転)という要素への注目があります。

小鷹は同じ論文で、「Own Body Transformation(OBT)」という実験に注目します。この実験では、左右どちらかの腕を広げたCGアバターのイメージが、3メートル離れた距離に置かれたと想定される位置に提示されます。そのアバターは、被験者から見て、こちらを向いているかむこうを向いているかのどちらかで、「上方から」「目の高さ」「下方から」の三通りの視点から示されるのですが、その時、アバターの左右どちらの腕が開かれているのかを被験者になるべく早く答えてもらいます。つまり「頭のなかでの(回転的な)空間的操作」にかんする実験と言えます。この実験では、アバターが上方からの視点で示されたという条件の時に、解答速度が最も上がることがわかっていると言います。

さらに、てんかん患者の脳の右側のTPJ(Temporal-Parietal Junction、側頭頭頂接合部)という部位に電気刺激を与えると、幽体離脱に似た意識体験が誘発されることがわかっているのですが、この実験でも、上方からの視点で捉えられたアバターが示される時に、同じ右側のTPJの活動が活性化されることが報告されています。そして、幽体離脱経験者には、このOBT実験で成績が優れているという傾向が見られます。つまり、幽体離脱経験者は「頭のなかでの(回転的な)空間的操作」が得意だということが言えるでしょう。

また、小鷹は「Full Body Illusion(FBI)」という実験にも着目しています。この実験では、HMDを通して、自分とおぼしきアバターの背面を後方から見つめるような仮想空間の視点を用意します。そしてそのアバターの背中と自分の背中とに、同時に、同じ位置に触覚刺激を与えつづけることで、被験者には、目の前のアバターが自分自身の身体そのものだと感じられるようになるという実験です。これは、アバターの背面が示されている時にのみ有効で、アバターと対面するような空間配置では、効果は消えてしまいます。

しかし、被験者が仰向けに横たわった状態でこの実験を行うと、少なくない被験者(17名のうち6名)が、重力に反してアバターを上から見下ろすような(うつ伏せ的な)一人称視点を体験している、と書かれています。つまり、横たわった状態では重力反転(≒方向の反転)が起きやすい(仰向けとうつ伏せは潜在的に重ね合わせられている)と考えられる可能性があります。このような事実を考え併せると、ロバート・A・モンローによる「寝返り法」が、まったくのオカルト的なインチキだとまでは言えないのではないかと思えるようになります。

また、小鷹は、このようなうつ伏せ状態による重力反転のしやすさを利用した「セルフ・アンブレリング(重力反転計画α)」という装置を考案しています。HMDを装着して仰向けに横たわり、手に傘をもちます。すると、天井の辺りに、傘をもった人の顔が現れます。その顔は、雪が降るようなゆっくりとした速度でわたしの方へと降下してきます。傘を一回バサッと開いて閉じると、視点が天井にいる人の側へ移って、地上で横たわっている人(わたし?)の方へ向かってゆっくり降下しているという像が得られます。もう一度、傘をバサッとやると、再び視点は仰向けで横たわっている自分の方へと戻ります。仰向けに横たわる視点と、下へとゆっくり降りる視点とが、傘を開き閉じるという行為によって何度も入れ替わります。

さらに、傘を何度も素早くバサッバサッバサッとやりつづけると、その風圧に飛ばされるように、降下している顔が上空の方へとどんどん押し戻されるのです。しかしここでも、バサッとやる度に視点が切り替わるので、自分が、傘の風圧によって顔を上へと押し返している側なのか、傘の風圧で押し返されている側なのか、能動なのか受動なのか、混乱してよくわからなくなります。

この時に起こるのが重力反転です。つまり、自分が上向きに横たわっているのか、下向きに横たわって降下しているのかがよくわからなくなるのです。仰向けの感覚のなかに、うつ伏せの感覚が入り混じってくる感じが体感されます。これは、重力の反転の感覚であると同時に、傘をバサッバサッとしているという行為の能動感と、自分のいる位置(視点)が切り離されてくるという感覚でもあります。自分がしている行為(行為と言うより、行為を遂行している感覚)によって、自分が作用を受けて飛ばされてしまう感覚です。

幽体離脱とは、単にわたしの体から意識だけが抜け出てしまうという現象ではないと考えられます。それは、視点は外にありながらも、客体として見られている「それ(そこ)」にこそ「わたし」が居るという感覚があるという、「わたし」の二重性の発現だと言えます。「ここ=わたし」という通常の一人称的な視点と自己定位との一致が、「そこ=わたし」という三人称的自己定位と視点との双方へとズレて分離してしまうこと。それはつまり、「わたし」というものの基底に既に世界視線(三人称定位)が埋め込まれ、常に潜在的に作動しているということであり、しかし、それでもなお通常は、「わたし」が「このわたし」としてある位置(パースペクティブ)に固定されている(とされている)ということとの、非対称的な双対性とでも言うべき矛盾が、幽体離脱という現象には色濃く現れているように感じられるのです。

図と地という関係を考えれば、地とは図を成り立たせるために背景に脱去して作動しているもので、決して顕在化しないはずのものです。しかし、幽体離脱的な体験においては、視点と自己定位のズレという「図」の歪みを通じて、地の一部がそれに巻き取られるようにして、その存在の気配を強く暗示的に滲み出させてしまうということなのではないでしょうか。ここで「地」とは、俯瞰的視点として現れる世界視線よりさらに背後で働く、より根底的な、全方位へ等しく広がり浸透する世界視線のことではないでしょうか。

ただ、急いで付け加えるべきなのは、世界視線は決して単一で唯一の地(単一化された全体)ではなく、世界のなかに何重にも、袋詰め的に、フラクタル的に織り込まれて無限にあるものであろうということです。吉本が『ブレードランナー』について書いているように。

(このような意味で、セザンヌやマティスが「絵画」という形で実現しようとしていたことと、幽体離脱的な経験における自己定位の問題への探求は、そう遠くないことだと筆者は考えます。)

結び — メディウムスペシフィックではないフォーマリズムへ

美術に限らず、およそ芸術と言われるものにはある「難解さ」が不可避的に付きまとっているでしょう。難解ということの意味は、ある作品をきめ細かく読み解き、それを体感と言えるレベルにまで引きつけて充分に味わい尽くすためには、あるいは、それに身体の深いレベルで刺し貫かれるためには、一定以上の学習や修練や勘の良さが必要とされるということです。作品が「わかる」ということは、作品に「やられる」ということで、そのためには一定以上に目利きであることが必要とされてしまいます。

このような点に対して、美術におけるポスト・インターネットと呼ばれる潮流のもつ「わかりやすさ」について(具体的にはエキソ二モの作品について)、小鷹研理は次のように書いています。

この「わかりやすい」という印象は、作品の受容において、体感レベルの手応えが果たす役割が大きくなっていること、とも関係している。つまり、(美術のコンテクストを知っていようが知っていまいが発動するような)物理空間とディスプレイ内空間との区別が失効するような錯覚が現に生じること、そのことそのものが作品の価値の重要な側面を構成してしまうこと。これは、ある意味では、美術が自然科学の言語で記述されるような事態を指していることになるんだけど、逆から見れば、自然科学(および工学)が、従来であれば美術にしか処理できなかった主観世界の諸相にメスを入れるようになってきたという側面もあるわけで、つまり、科学の方から美術に歩み寄っているという見方もできる。小鷹研理「展示の記録と周辺|からだは戦場だよ 2017」

コンテクストを重視する立場からみれば、これは、作品と参加型アトラクションとの混同であり、美術の歴史や文脈を無化する、知的な退廃と映るかもしれません。あるいは、メディウムの内在的批判(吟味)を掲げるメディウムスペシフィックという立場から見れば、このような考えは「メディウムを隠す」悪しきアカデミック絵画の流れにあると言えるでしょう。しかし、このわかりやすさ=手応えが、ある抜き差しならない気持ち悪さとして立ち現れる時、この「気持ち悪さ」そのものに立ち会うこと、それ自体が知性だと言うべきなのではないでしょうか。

チャールズ・サンダース・パースは、かつて次のように発言したそうです。「知性は習慣の可塑性に存する」。批判=吟味されるべきなのは、文脈やメディウムであるよりも、ここで(「わたし」において)生じている「手応え=気持ち悪さ」の内実なのであり、その気持ち悪さへの吟味を通じて、「このわたし」がどのような変化を被るのか、どのような変化の可能性へと導かれていくのか、という点なのではないでしょうか。

実際、このように書く小鷹は、アーティストとして「体感レベルの手応え」を提示するのみではなく、そのような「手応え」を発生させる装置の考案を通じて、その手応えが発生するメカニズムや、手応えが人に対してもつ「意味」を吟味し分析し、探求する研究者として活動しています。

しかし、そこで発生している手応え=気持ち悪さなど、せいぜい個々の「わたし」において問題になるに過ぎない、いわば内向きでかつ末梢神経的な刺激であり、些細な感覚の揺らぎに拘泥しているに過ぎないのではないか、という意見もあり得るでしょう(デュシャンが「網膜的絵画」を批判したように)。あるいは、それは芸術というより精神病理学的な問題、あるいは脳科学的問題ではないか、と言うこともできるでしょう。芸術とは、そのような個人的な事情(精神病理学的問題)や一般的な事情(脳科学的問題)に解消されるものではない、と。

とは言え、ここで問題になっている気持ち悪さが、「わたし」がわたしから分離してしまうという、幽体離脱的な経験であるということを考えて下さい。ふたたびパースの発言を引用するならば、「人間が同時に二つの場所に存在することはできないという、惨めで物質主義的で野蛮な考えがある。あたかも人間が〈もの〉であると!」、と。

幽体離脱的なこの気持ち悪さは、ハーマンがフリードを批判的に読み替えながら示した、「わたし(A)と対象との関係を通じて、第三の項としてわたし(B)が生じる」とする事柄を、内側から経験しているものかもしれない、とは考えられないでしょうか。

現代の日本に生きているわたしたちには、敵を殺し、その殺した敵に自らのパースペクティブを譲り渡し、敵の視点で自分について語る(歌う)ことを通じて、あらたな自分を外側から獲得するというアラウェテの戦士を、自らの身体で追体験することはできません。そのような形で、主体の内側と外側とが反転するという出来事を物語として知ることはできても、その経験を得ることは、わたしたちには「社会的」にできないのです。

あるいは、仮に、非合法的に人肉料理を出すレストランがあったとして、そこでわたしが人肉料理を食べるという行為が可能だとしても、それは、トゥピナンバで行われる食人の供儀と同じ経験とは言えないでしょう。つまり、アラウェテの戦士やトゥピナンバの司祭者の経験は、その戦士や司祭者個人のアイデンティティの確立(というか、反転)の問題であると同時に、それと不可分に、アラウェテやトゥピナンバという「社会」(彼らの生が営まれ、発生している「意味の場」)の問題でもあるのです。(しかしここで「社会=意味の場」を固定的なものと考えることは危険でしょう。)

そうであるならば、「このわたし」において社会的に可能である、その代替となり得る、それと拮抗する強さをもった体験が、幽体離脱的な体験として、特定の装置やテクノロジーによって可能になるかもしれない、とは考えられないでしょうか。それは、他ならぬ「このわたし」に固有な、「このわたし」を分離させ反転させる経験でありながら、それを可能にする現在の社会的な諸条件(「このわたし」を発生させている意味の場)と不可分なものとしてしか考えられないでしょう。それはどうしても、社会(意味の場)にかんする一定の働きかけや考察を含まざるを得ないものとなるでしょう。それを考え、実践することこそが、芸術の意義であると考えます。

さらに、鳥が水を泳ぐ魚を内包し、空においてそれを実現するとともに、魚が空を飛ぶ鳥を内包し、それを水のなかで実現することで鳥と魚の経験が交換されるようにして、アラウェテの社会における戦士の経験と、この社会における「このわたし」の経験とが交差するような、経験の交換が可能になるための、試み、検証、そして再びの試みと検証の持続的な営為こそが、芸術と呼ばれるものの実質ではないでしょうか。

そして、このような経験の交差的な交換を実現し考察するための思考は、形式的で抽象的なものとならざるを得ないと筆者は考えます。なぜならば、それは図として明確に対象化できるようなものではなく、地の変質、あるいは地の分裂として生じるので、わたしたちは決して「それ自身」を直接的には把握できないからです。わたしたちにできるのは、図による地の間接的(換喩的・暗示的・類比的)把握、または遠隔的な操作ということになるでしょう。(ここでもまた、地が決して単一ではないということを再度確認しましょう。)

ただし、図は地から分離されたものではなく、地のただなかから浮き上がるもので、図=地とも言えます。図は、決して完全ではないとしても、地そのものの一部であり、地そのものの一側面の直接的な表現(顕現)であると考えられます。さらに、図と地とは、パースの示す三項図式のように、互いに役割を交換し、相互に袋詰め的に入れ子になっているのです。ここで再び、地を「単一なもの」として扱ってしまうような過ちを犯さないためにこそ、細やかな形式的思考が要請されるのです。

筆者は、体験の気持ち悪さについて、その交差的な相互包含関係について、地の変質や分裂について、そしてそれらがもつ意味について、メディウムや分野というあらかじめ確定された境界を前提としない形で、丁寧に分析的に吟味するためのフォーマリズムの実践の可能性を探っていきたいと考えています。