スーツを仕立てるプロセス

過日、スーツをこしらえました。この歳になれば、オーセンティックな服のひとつでももっていてよかろうとおもいましたし、ある時期のマイルス・デイヴィス、あるいは山田五郎氏のように、なかば普段着としてそれを纏いたいともかんがえたからです。世代的なものもあり、エディ・スリマン時代のディオール・オムのような、攻め込んだモードなシルエットには後ろ髪を引かれつつも、スタンダードを経験する意味で、今回はストイックに正統なブリティッシュ・スタイルを目指し、仕立てることにしました。

とはいえ、ふだんからの怠け癖が災いし、テイラーにむかうおよそひと月ほど前から、自身の目指すところが、いったい、なにか? について本腰をいれ、ようやく学習するはこびとなりました。かずかずの店舗をおとずれ、書物やウェブ・サイトをめぐり、まずはスーツそのものの構造やディティールの種類を知り、そのなかで、みずからの方向性を自覚し、完成像を描いてゆきます。つまり、生地はどうするのか? それでは、シルエットはどうか? とか、カラーはどうか? ラペルはどうか? ゴージ・ラインはどうか? ヴェントはどうするのか? スラックスのフォルムと裾は? —— こうした項目に対し、複数用意されている選択肢。そのなかから、目的に対し最適な選択をしてゆきます。

ブリティッシュ・スタイルを目的として、各項目をチョイスしてゆけば、目指すものはひとまずできあがります。もちろん、違うコンセプトを立て、今度はそれに基づいてゆけば、それはイタリアン・スタイルにもなるし、前衛的なものにもなっていきます。こうした体験をくりかえしてゆくなかで、自分自身にとって最適な一着はできてゆくのでしょう。しかし、そこに項目があること自体は不変のもの。規格化されたある一定の枠組みのなか、目的に対し、正解か、そうでないか、という明快な二元的分別に支配されているともいえます。

二元的に分別されるデザイン

スーツに限らず、なにかをデザインするプロセスというのは、往々にしてこう分別的に規格化され、体系化されてゆくものかもしれません。デザインといういとなみが、目的のために最適解をみちびき、ものごとを形成する行為だとすれば、このように、そのプロセスをフレーム化することは、ひとつ真っ当な成りゆきといえます。

否、デザインばかりでなく、私たちは分別された枠組みのなか、ものごとをとらえ、理解するよう教育されています。音楽における十二平均率に楽典、食材と調味料などなどを数値化し箇条してゆくレシピ、いまのモードがなにかをしめすファッション・スナップ、オプションまで明示された住宅や自動車のチラシ、三ツ星や五ツ星で採点評価されるグルメ・サイト、必聴盤をしめすレコード・ガイド、宿に食事から名所そして土産品までをプラニングしたガイド・ブック、挨拶にはじまり接客から消毒用エタノールの希釈率まで詳細に明文化されたファスト・フードのスタッフ・マニュアル —— さまざまなものごとに私たちは枠組みをあたえ、規格化し、その要所要所にアンカー・ポイントとなる質問項目をもうけ、リスト化しています。そして、それぞれに二分された選択肢を用意することで、対象を把握し、学習し、理解する。極端にいえば、それはリストアップされたすべての項目にYes/Noを解答してゆくゲーム。常に明快さを生み、それがゆえ大衆化をみちびくものです。

しかし同時に、こうした二元的な分別知は、本来、その周辺にある、ある種の混沌とした現象を作為的に無視することになりますし、それは、ときとして対象を、自分たちが咀嚼できるフェイズにまで引き降ろす、乱暴な行為ともなりえてしまいます。ともすれば最適解に肉薄せず、フレームにしたがうばかりで、達成感を得てしまいかねません。ベターな解答の先にベストの解答はありませんし、それは本質的に別物なのです。

未分と自覚の東洋思想

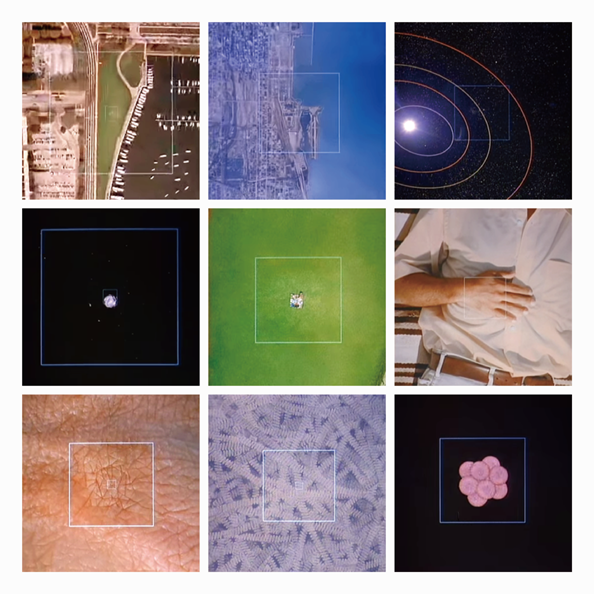

1と2のあいだには当然、小数点の微細な刻みがあり、その解像度はどこまでも拡大、つまり細分化が可能です。そうしてゆくうち、それらは具体的に分別される以前のシームレスな、本来の状態に還元されてゆきます。これはイームズ夫妻による『Powers of Ten』をイメージしていただければ、わかりいいかもしれません。

Charles and Ray Eames “Powers of Ten” (1968)

Charles and Ray Eames “Powers of Ten” (1968)

つまりは、光と闇ではなく、陰翳の状態。色即是空/空即是色の視点です。規格に基づき分別されれば、項目化されたそれ以外のものを落とし、ひいては本質を遠ざける。そうして粗いビットマップからみちびかれたものは、最適解というには不十分なものでしょう。ここで鈴木大拙の文章を引用します。

西洋の人々は、物が二つに分かれてからの世界に腰をすえて、それから物事を考える。東洋は大体これに反して、物のまだ二分しないところから、考えはじめる……つまりは、西は二分性の考え方、感じ方のところに立脚していることがわかる。そうして東は、そのまだ分かれぬところ、むずかしくいうと朕兆未分已然に、無意識であろうが、そこに目をつけているということになる……東洋的考え方、感じ方 —— それが無意識であっても、何でもかまわない —— それを護立てることによって、二分性文化の不備を補足してゆかねばならぬのだ。鈴木大拙「東洋思想の不二性」

アメリカをはじめとした国外で東洋思想・禅をつたえた鈴木は、こうして西洋を象徴する思考として分別を、東洋を象徴するものとして未分をときました。そして分別知の不備をおぎなうものとして、それ以前における自覚を促します。鈴木の門下生であった柳宗悦は、こう語ります。

仏の国は無上の国なのである。何処に美醜の二があり得ようか。その無上のものに支えられているのが、吾々の本性である。この本分には二相がない。一相即ち無相に居るのが吾々の実相なのである。美醜の二相は仮想に過ぎぬ……考えると美醜というのは人間の造作に過ぎない。分別がこの対辞を作ったのである。分別する限り美と醜は向い合ってしまう。そうして美は醜でないと倫理は教える……美醜が現れて已語のことを問うのではなくして、その二つが未だ分かれぬ已然の境地を追求しようとするのである……求めるところは美醜已然の世界なのである。柳宗悦『美の法門』

彼らの生きた明治維新から20世紀中葉の日本における、近代化や国際化というものは、すなわち西洋化でした。それは工業製品のように規格化された文明や文化を輸入し、享受した時代。あらかじめパッケージされたリストに基づき、理解や判断をおこなうプロセスに、このふたりは違和感をおぼえたのかもしれません。

事実、近代をつぶさにみれば、分別知のたまものである時代のなか、そこで落とすものを、いかにして拾いあげようと苦心するようすもみられます。柳は自身の提唱した民藝運動において、固有の着眼点から、土地土地のなにげない生活用品を評価しました。そのいずれもが、くりかえしのなかで身体化された職人による仕事、つまりはマニュアル化しえないものです。

バーゼル・スタイル・タイポグラフィとモード奏法

20世紀ミッド・センチュリーのタイポグラフィと音楽をみてみます。まずはバーゼル・スタイル・タイポグラフィを代表するエミール・ルーダー。同時代、おなじスイスで展開されたチューリッヒ・スタイル・タイポグラフィが、グリッド・システムとHelvetica活字をもちいメカニカルに紙面造形をおこなったことに対し、エミール・ルーダーは活字の規格に基づきながらも、徹底した視感覚調整 —— 活字のサイズや濃度、行間、配置、そして微細な字間調整 —— をおこなうことで、白い紙と黒い活字という、単純な二次元的解釈の造形ではなく、活字の黒の濃度グラデーションと画面の白、無限の奥行きのある疑似三次元空間として、画面をあつかうことに成功しています。

そして彼らは工業的な設計特性をもつHelvetica活字ではなく、おなじネオ・グロテスク・サン・セリフ書体のなかでも、伝統的なローマン・タイプフェイスであるニコラ・ジェンソン活字の骨格をもち、濃度やサイズといったファミリー展開が、きわめて微細に展開されたUnivers活字を礼賛します。

三十本の輻が一つの轂を共にする。この空虚なところにこそ、車としての働きがある。埴をこねて器をつくる。その空虚なところにこそ、器としての働きがある。戸や窓をうがって部屋をつくる。その空虚なところにこそ、部屋としての働きがある。

だから形有るものが便利に使われるのは、空虚なところがその働きをするからだ。老子『道徳経』

ルーダーは著書『Typographie: A Manual of Design』において老子『道徳経』を引用し、車輪を車輪たらしめるのはスポークの間にある空間であり、壷を壷たらしめるのはその内部空間であることとおなじように、印刷される活字の黒と余白空間が等しく重要であることをときました。

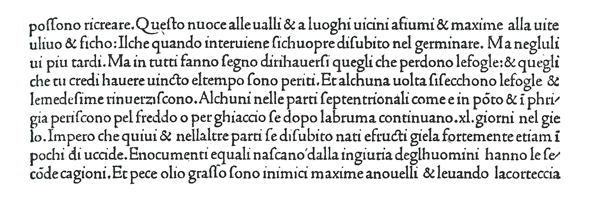

Nicolas Jensonによる『プリニウス博物誌(複写)』(出典: 組版工学研究会『欧文書体百花事典』)

Nicolas Jensonによる『プリニウス博物誌(複写)』(出典: 組版工学研究会『欧文書体百花事典』)

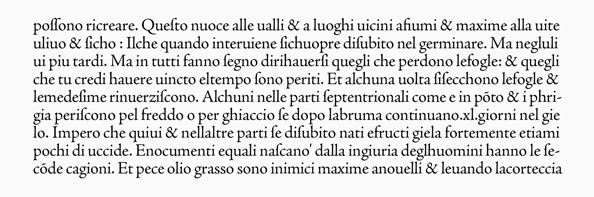

Adobe Jenson活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現

Adobe Jenson活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現

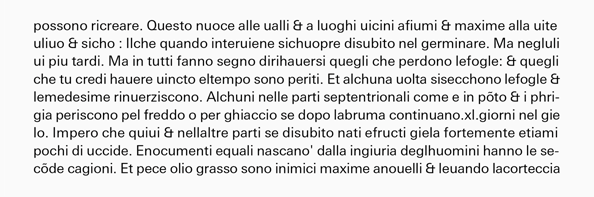

Univers活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現

Univers活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現

Helvetica活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現

Helvetica活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現

エミール・ルーダーによるバーゼル・スタイル・タイポグラフィの一例(出典: Emil Ruder “Typographie: A Manual of Design”)。活字の規格にもとづいたフォーマットのうえで、有機的に構成された紙面。Univers活字の特性である精緻な濃度変化を活用し、空間として奥行きのある画面を生み出している。

エミール・ルーダーによるバーゼル・スタイル・タイポグラフィの一例(出典: Emil Ruder “Typographie: A Manual of Design”)。活字の規格にもとづいたフォーマットのうえで、有機的に構成された紙面。Univers活字の特性である精緻な濃度変化を活用し、空間として奥行きのある画面を生み出している。

Univers活字のリリースが1957年。同時期に音楽の世界では、マイルス・デイヴィスらがモードを主体とした演奏をこころみます。それまでのジャズ・ミュージックでは、和音構造からみちびきだした旋律でソロをとることが主流でした。和音が細分化され、ベースのウォーキング・ラインとなり、さらに細分化され、ソロ旋律となるような具合。つまり、楽曲構造の根幹に和音をすえる方法でした。

マイルスがギル・エヴァンスやビル・エヴァンスらとこころみたのは、モード、すなわち音階・旋律を軸に楽曲を構築することにありました。それまでは和音進行という、規格化されたフォーマットのうえでのゲームであったセッションも、これにより、従来以上に自由度のたかいものとなります。ある時期からマイルス・デイヴィスは不安定ともとれるピッチで演奏するようになりますが、これは単なるミスや技藝のおとろえではなく、カラーチップのように工業化された色彩が、未分明で有機的な現実の色彩を再現することが、実質的に不可能であるように、規格化された十二音階のあいだにある豊かな微差を、積極的につかもうとした行為だったのかもしれません。

熟練した職人の手でみちびかれる民藝、視感覚に委ねられるバーゼル・スタイル・タイポグラフィに、奏者の聴覚に左右されるモード奏法。いわば規格以前の、未分明のものごとを意識した途端、漠とした情報量は途方もなくふえ、混沌としはじめます。これらは当事者の習熟度や身体化された経験に委ねられるものとなり、ひいては大衆化が困難なものになります。しかし、分別的な視点では得られないものを、具現化していることは間違いありません。なぜならそれは、対象の本質に迫るいとなみであるからです。

分別を超越する身体知

すこし時間をさかのぼり、16世紀、長谷川等伯の筆とされる『松林図屏風』をみてみます。バーゼル・スタイル・タイポグラフィが目指した、豊富かつ微細な黒、そして白の陰翳幅により、あたかもそこの湿度や空気すら再現されています。それは平面媒体の鑑賞にとどまらない、インスタレーション的な経験を提供します。

1959年に発表され、モード・ジャズのありかたをしめしたマイルス・デイヴィスによる『Kind of Blue』。共作者であるビル・エヴァンスが寄せたライナー・ノーツには、こう記されています。

日本の視覚藝術では作者が無意識で、自然でなければなりません。ごく薄い紙に、筆と墨で描かれる日本絵画では、筆運にすこしでも不自然なところがあれば、線はみだれ、紙は破れるばかりです。それを修正したり、消去することはできません。ですから、制作者は特別な鍛錬を積まなければなりません。頭のなかにある着想を、手をつうじ、瞬時に紙上に再現する鍛錬です。

筆者自身は、アルバム『Kind of Blue』の音楽やビル・エヴァンスのこの文章にふれるたび、反射的に『松林図屏風』を連想します。また同時に、エミール・ルーダーの仕事も連想し、ひいてはヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテが『色彩論』でいうところの「くもり(Trube)」の発見へもつうじてゆきます。彼らがかずかずの経験による身体化のなかから得た成果は、分別的な価値を超越したところで成立するものです。

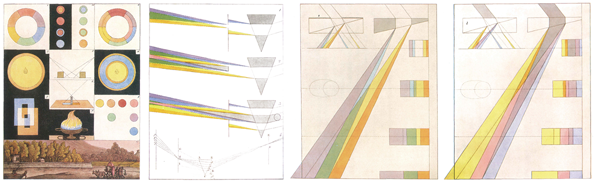

ゲーテ『色彩論』図版

ゲーテ『色彩論』図版

ものごとを規格化し、リストをあたえ体系化する —— それは様式化の方法としては適切なものです。しかし粗い目の笊は、作業効率はよろしくても、落とされることもおおい。実際が混沌としている以上、初手から既存のフレームにあてがうのではなく、それを許容してゆくプロセスも有効でしょう。

自然の水は、未分明かつ膨大なものが、その風土のなか徐々に濾過されることで、透明無垢となります。環境や時代のなか、対象に即したよどみのない、最適なるもの。それは未分明を自覚することで、分別を超越していくのです。さて、その成果がどういう具合なのか、まず分別以前をみてみるのがよいのかもしれません。