はじめに

本稿は、拙著『タイポグラフィの領域※1』(以下、『領域』)について、その結論部を補足する試みである。

『領域』を執筆した動機は、タイポグラフィという言葉の定義化の必要を痛感したからである。まずこの国では、本来の意味と齟齬をきたす使われ方がなされていると見えたからであり、次に本質的な概念の抽出が、その語を口にする者にとっては必要だろうと考えたことにある。そのためには時代の技術変化に支配される環境下においても一定不変である概念を引き出す努力が不可欠であり、その定義化という作業では歴史を遡らざるを得ないことから、可能な限りの広い渉猟と慎重さが要求される。それに応えられたかはかなり心もとないが、幸運にも発表の機会を得て、ここに四半世紀を迎えようとしている。

『領域』の結論では、「タイポグラフィとは活字書体による言葉の再現・描写である」と示し※2、定義の一例として提案した。

タイポグラフィの定義化での障害

そもそも『領域』は意味ある提案だったのかとの杞憂は長く続いている。文字さえあれば「タイポグラフィ」だという歴史を無視した曖昧な認識が大多数であり、現にその認識のままご都合主義的・恣意的に意味が拡大されている。

自分たちが携わる職業またはその重要な一部を誰にでも説明できることは、至極当然の責任ある態度だと考える。だがその説明において、十人十色や百人百様状態という事態を許している理由は、「タイポグラフィ」というカタカナ語にあると思える。日本人の多くには、カタカナ語表記の外来語に対して舶来物崇拝の遺伝子があり、さらになんとなくわかったつもりになって済ませ、安易さに寄りかかる習性が様々な日常場面で強く見られるからだ。それを巧みに常套手段化して利用する分野では、特別な雰囲気だけを煽ることで大衆を煙に巻いたり、時には先導したりと忙しい。

このカタカナ語の欠点を加藤周一は「カタカナにすると概念相互の関係がはっきりしません。……思考が断片的になる傾向を、非常に強める」、また「誰も定義を考える必要がない。だから誰も知らないということになる」状態に陥ると警告している※3。

タイポグラフィという語もまた同類である。したがってこの語に対して例えば「活字(組版)演出法」「活字描写法」などの和訳があり得るが、ふさわしい新しい和訳語を与えるべきだ、と痛感した。そのためには定義を優先する方が理に叶う。

その他にも、『領域』の主旨がデザイナーに届き難かった付帯的な理由は、「再現」という語自体にありそうだ。仮にデザイナーが『領域』の結論を知っていたとすれば、「再現」という語から彼らは抵抗感を覚え、自身の創造性を否定されかねないと感じたかもしれない。「再現」は、デザイン現場で頻繁に使われる「表現」という語よりも一段低く見られているのではないか、一種のなぞり事だけのように受け取られたのだろうか、と想像もした。そのような語感から得られる皮膚感覚は厄介であるが、無視できないかもしれない。

1. 文学者の関心

芥川龍之介

ところでこの国で初めて「タイポグラフィ」という語が一定の影響を与えるほどに使われたのは、いつ頃の誰によってだろうか。それはおそらく書誌学分野ではどなたかが使っていただろうが、印刷関係者やデザイン関連従事者が発表した記事・論文からでは見かけず(「※5」とも関連)、大正末期の作家・芥川龍之介の文章ではないだろうか。

彼の『芭蕉雑記※4』には「装幀」と題した見出しの下に、「芭蕉は俳書を上梓する上にも、いろいろ註文を持っていたらしい。たとえば本文の書きざまにはこういう言葉を洩らしている」として、以下の松尾芭蕉の感想がその弟子の服部土芳の書き残した『三冊子(さんぞうし)』から紹介されている。「書きやうはいろいろあるべし。唯さわがしからぬ心づかひ有りたし。『猿蓑』能書なり。されども今少し大なり。作者の名大にていやしく見え侍る※5」

芥川はこれに感想を加える。「勝峯晋風氏の教へによれば、俳書の装幀も芭蕉以前は華美を好んだのにも関わらず、芭蕉以後は簡素の中に寂びを尊んだと云ふことである。芭蕉も今日生まれたとすれば、やはり本文は九ポイントにするとか、表紙の布は木綿にするとか、考案を凝らしたことであろう。或いはまたウイリアム・モリスのように、ペエトロン杉風とも相談の上に、Typographyに新意を出したかも知れぬ。」

この時代に芥川はすでにタイポグラフィという専門語を英語で紹介している。彼がこの語を知っていた理由は、彼の卒業論文が英国のウィリアム・モリス関連だったからだろう。なお、ペエトロンはパトロンのことで、杉風(さんぷう)とは蕉門十哲の一人の杉山杉風である。

日本でタイポグラフィなる語を公的かつ組織的に使い始めた機会は、1971年に日本レタリング協会という名称を日本タイポグラフィ協会と改めた時であった。だがその際には一定のまとまった概念ではこの語を捉えていなかったことは『領域』で指摘した※6。そして「広義のタイポグラフィ」を扱うと公表していることから、中心となる語の範囲が恣意的に拡大された。それとは別に2007年に日本タイポグラフィ学会が組織され、調査研究に値する対象としてタイポグラフィを捉え、紀要が発行されて、地道な活動が始まった。

谷崎潤一郎

芥川ならずとも、タイポグラフィに深く関心を抱いた文学者がいる。例えばその一人は『文章読本※7』を著した谷崎潤一郎だ。谷崎自身は自覚していないだろうが、紛れもなくそれはタイポグラフィに関わることである。

谷崎の文体は彼の得意とする英語文の影響が強いとは、丸谷才一氏の説である(丸谷才一著『文章読本※8』参照)。とすれば、谷崎がtypographyという語を知っていたと予想しても不自然ではない。

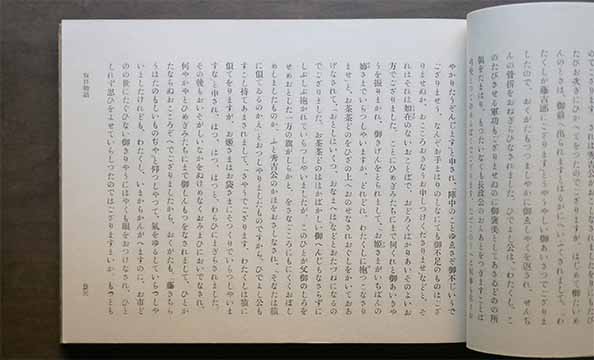

[図1]谷崎潤一郎『盲目物語』の本文

[図1]谷崎潤一郎『盲目物語』の本文

谷崎は『文章読本』の「三、文章の要素、体裁について」の箇所で、振り仮名及び送り仮名の問題、漢字及び仮名の宛て方、活字の形態の問題、句読点を取り上げ、それぞれ例をあげてわかりやすく自説を説く。活字の件では、「楷、行、草、隷、篆、変態仮名、片仮名等、各種の字体(これは正確には書体:筆者)を有する国が、それらの変化を利用しないのは、間違っております」と述べる。

また谷崎は、例えば『春琴抄※9』のある部分で意図的に文章から句読点を省いて書き表し、活字書体、文体、表記、組版表情(テクスチャ)に関しての問題意識の高さを示した。この全てはタイポグラフィを実践する上でチェックすべき基本項目である。

立原道造

また例えばその二人目は、夭折の詩人として知られる立原道造だ。彼は自分が書いた一編の詩がどのような活字の状態で読まれるかに関心があった形跡が見られる。活字化された体裁を書き写すような下書きが残っていることから、それが想像できる。

詩人は誰も、行の長さのバランスをどう調整するか、行をどこで改行させるか、ある語を漢字・ひらがな・カタカナのどれで表すか、語間を1字分意図的にあけるかどうか、ある行を1字下げて始めるか、また行間は読み進む音のリズムや調子や速度を考えてどのくらいにするのがふさわしいか、などに関心を示さざるを得ないし、工夫するだろうし、要望もするだろう。そこで詩人の言葉と表記への繊細な神経は、タイポグラフィの力を必要とすることは容易に想像できる。立原は日本語による4・4・3・3行構成のソネット形式の組み方では、紙面上での行の配置などの活字の展開や並べ方にある限界を感じたかもしれないとも思える。

立原は若さに潜む憂いやかすかな望みをその軽やかな言葉遣いとともに軽井沢の草原の風に吹かせて、いくつかのソネットを残した。そこには自分の言葉がタイポグラフィを通して実現することをひそかに願った立原の意思があった、と思わせるものがある。

平井功

さらに探せば、三人目として平井功というやはり夭折の詩人がいる。1929年に『游牧記※10』を自費で発行したことで知られる。

自らを「年少無名の貧学徒」と名乗った平井は、二十歳を過ぎたばかりの年齢で、後に紹介するフランシス・メネルという同時代のイギリスの出版人に手紙を書いたと伝えられている。それは彼の組版に対する執拗なこだわりにあり、問題解決についての質問を投げたと思われる節がある。これは推測だが、その質問内容は特殊な技巧を要する困難な組版方法についてだったのではないか。

同時に平井は自分が出版する『游牧記』の購読予約をメネルから受け取っており、それは巻末のリストから分かる。かつて『游牧記』原本1冊を松本八郎氏のご好意で実見できたが、その際松本氏は、平井は日本で自分が要望する組版と印刷の見積もりを取ろうとした。しかし、どの印刷所もその複雑な組版や予算の関係で、平井の仕事の受注を避けたらしい、と話された。

平井がメネルのナンサッチ・プレスの技量や存在について知り得たのは、彼の先輩からであろう。愛書家の日夏耿之介氏、木下杢太郎氏、庄司浅水氏などからの助言で紹介されたと思われる。結局平井は、自分の詩集の印刷を精興社に任せた。その紙面は、詩、随筆、論文、2段組みの書評や後記で占められ、詩には和文書体でのイニシャル・レターも使用され、特殊な活字は上海から取り寄せられるなど、この若き詩人のこだわりは明らかにタイポグラフィであって、それは次の言葉からも十分に察せられる。

遂に日本には一人のEmery Walkerはゐない、Theodore de Vinneはゐない、Bruce Rogersはゐないのである。わたくし自身が起って自ら以つてそれに任ずる他に途ははないのである※11。

平井功『遊牧記』

ここで挙げられている3人は、ともに紹介するまでもないほど高名な人物だ。この時代のこの時期に平井が英米のタイポグラファの名前を挙げていることに、言葉の表出形式と印刷分野への特段の関心の高さを見る。彼が長く生き永らえていれば、日本の気骨あるメネルが誕生していたかもしれない。その夭折が惜しまれる。

また、未消化ゆえに紹介できないが、もう一人詩人がいる。昭和初期にボン書店を営んだモダニストの詩人・鳥羽茂である。自費出版活動のために印刷機や活字などを設備し、貧しさの中で懸命に言葉を綴り文字を組み印刷した若き詩人であるが、この詩人にとっての活字とは何か、気になる。内堀弘著『ボン書店の幻※12』が参考となるだろう。

その他の分野から

ここに興味ある事実がある。以前からこの国ではタイポグラフィについての記述は、書誌学者かつ翻訳家の壽岳文章氏、英文学者の小野二郎氏、編集者の大輪盛人氏などデザイン系以外の人による言及が先立っていた。つまり、タイポグラフィ関連の洋書に目を通していた人達だ。

ただしデザイン系では、例外として第一世代の原弘氏がタイポグラフィに注目していたし、デザインにおける文字活字中心の姿勢を示し、その重要性を認識していた。原氏がむしろ希少の存在だったのは、昭和の大戦前では芸術家を目指した一部の人たちが転身して図案家と称し商業美術を職業として、現在のデザイン分野に参入したからだろうか。その「美術」という語からその後の認識での混乱の元があるのかとも思える。

その後、かなりの時をおいて少しずつ本格化する。1970年代にはすでに小池光三氏がおそらく初めて本格的なタイポグラフィ教育の体系的な実践を武蔵野美術短期大学(当時)にて行い、有志による欧文印刷学会の活動や出版もあり、またタイポグラフィ専門出版社・朗文堂からの数多くの関連書の出版と私塾の活動、それに武蔵野美術大学教授の新島実氏らが教授法に方法論を持って授業展開した経緯がある。これでわかる通り、タイポグラフィへの注目は、概ね英文学などに関わる人物がデザイン関連業界に先んじていたという実態を残している。

ついでながら、武蔵野美術大学が発行する『武蔵野美術 No.113(夏)号※13』は特集として珍しくタイポグラフィが選ばれている。ここでもタイポグラフィとは何かとの解説はほぼ見られないし、歴史に触れる記事はわずかである。だが注目すべきは特集の冒頭での対談である。そこでは編集工学研究所の所長である松岡正剛氏がタイポグラフィをめぐる状況に関心を持とうとする人が意外と少ないことに触れ、「活字の生い立ちから離れようとして、活字にあまり関心を持たないデザイナーも多い」と指摘して、杉浦康平氏との対談を始めている。

デザインとは異なる分野からの関心の強さをここにも見るし、翻ってデザイナーたちへの厳しい視線が重なる。むしろこれは過去のデザイン教育でタイポグラフィの基本である組版実践や歴史が無視され続けていることの影響であろう。加えてこの国における日本語と欧文のタイポグラフィのための基礎教育が貧しい現実がある。それに先立って、教育機関での体系的で詳細な授業シラバスのモデル構築が急務である状態が続いている※14。

これらの現実をきたした遠因には、デザイナーは組版オペレーターではない、という理解があると思える。そこにオペレーターに対する特殊な意識がにじむ。デザイナーには確かに単純に見えるオペレーターの受け身的な作業だけではない仕事が多くあるとはいえ、現在では組版操作そのものはデザイナーにとっては重要な一部であることには変わりがない事態に変化している。

組版操作は他者の指示に従っているので受動的であるが、その他者がデザイナー自身である任務の兼業が多くの場合の現実だろう。少なくとも操作を直接に担当しない場合でも、本文組版仕様の詳細を指定(原稿指定)できること、または完成形を明確に頭に描けることは、最低限の任務ではある。

なお個人的ながら、私がタイポグラフィ関係の英文に本格的に触れた契機は、英文学者の助言にあった※15。

言葉の重み

小説家や詩人は、自分の書いた作品がどのように読まれるかにも心を砕く。言葉の表出に死力を尽くしたテキストをデザイナーが扱うこともあるだろうし、それを敷衍すれば、全てのテキストは気力を絞った結果としてのなにがしかの創造行為として尊重すべき対象となる。

小説家や詩人が、活字化された自らの文章の姿を思い描きつつ原稿用紙に向かっていたこともあり得る。そう考えれば、文学者ならずとも、また手書きの文字原稿でなくても、デザイナーは誰かが時間をかけて用意した文章を素材として扱うことに、一層の覚悟が求められても良いはずだ。その素材の重さこそ、タイポグラフィに関わる者が感じつつ仕事に取り組む真摯な構えにつながる。洋の東西を問わず、詩を組む作業こそタイポグラフィでの最も難しい課題ではないだろうか。

タイポグラフィはそもそも読者には無意識下のことが多く、多くの読者が気づかないこと、つまり恙なく読み進まれる状態の実現が優先される。さらに書く側の方では、文章と文字がどのような形で視覚化されるのだろうかと無意識に近いレベルでなんらかの想像が働くであろう。またなんらかの視覚化された場面に期待を抱きつつ文章を書き綴る者もいるだろう。読み手の側は受動的であって、与えられた形態を無条件に受け入れて読まざるを得ない。例えば選ばれた書体が何であろうが、行間がどうであろうが、可読性の有無などに読み手が気づくことはなく、ただ受け入れるだけだ。もし読みにくければなんとなくという意識のレベルで「読みにくさ」を漠然と感じるだけだろうが、無難に読めた場合には、組版という状態には何も感じないはずだ。

つまり活字は意識されないことから、一般の人の関心とはなり得ない。ただ、組版上の誤りやデザインにわずかな不具合や破綻がある場合だけにそれに気づく。地味な裏方の技であることが常態である。それ故に、若いデザイナーたちがタイポグラフィの重要性に気づくにはそれなりの時間を要する実態がわかるようだ。いずれにしても読者は書体と組版の作法によりなんらかの組版表情に対する視感覚を紙面から受け取っているはずだが、それは読み手の中で言葉になりえないほどわずかであろう。

タイポグラフィはこの読む環境の整備と文章へといざなう「導入作法」の中に、最初のそしておそらく唯一の技芸が発揮されると考えて差し支えない。タイポグラフィもデザインとして捉えられていることから、その技芸の塩加減が印刷紙面の体裁あるいは電子媒体での画面上での体裁を、それぞれ左右することになる。だがまた、読みにくさや錯乱状態の演出を試みられることがあり得る。それを歓迎するのか排除するのかは、ひとえにテキストを用意した側の指示や同意が必要だろうし、あるいは読み手の側の受容の程度に関わる。タイポグラフィはひとえに文意とその提供者に依存するからである。

また、そこに微妙な、そしてある意味で議論を呼び起こす問題が生じえるが、ここでは扱わない。『領域』ではそこに多少踏み込んだが、この文章・文意のデザイン側における選択または拒否というテーマは人の生き方や趣味や思想に関わり、深刻な議論の余地がある。これに対する解決があり得るのかも含めて、興味深いテーマではある。言葉の発信者と受信者、それに社会的な発言という立場の根本的な考察、つまり情報リテラシーの吟味なしに扱えないことも確かである。

言葉、文字、活字、その変換作業

ここでタイポグラフィの実践を単純化すれば、それには「言葉から文字へ」、「文字から活字書体へ」という2つの段階がある。前者では言葉が基本となる。言葉の表出作業によって特定の書記言語に変換される。つまり音声言語形態ではなく「文字化される、テキスト化される」メッセージが素材となる。後者では多くの場合、手書きではないパソコン内の初期設定の「活字書体」に変換され、未加工文(あるいは「素材文」、シンプル・テキスト)の原稿となる。

さらに別の段階として、その未加工文を一般化および可視化するための洗練作業が加わる。それは読みやすさを目指しつつ、社会的に標準化された骨格(字体)を基として言語表記の慣習に沿い、意匠を施された活字書体に変換することだ。それには専門的な知識・技術・感性が必須となる。

この一連の作業の共通項は「変換作業」であるとわかる。またその変換では、当然ながらある重要な不可避の判断が伴う(その最終段階での無自覚状態の個性が作用して影響する)。これがタイポグラフィにおけるデザイン作業の基本構造だろう。この構造における決定的な要素は、語感という言葉への感受性に基づく図像喚起力であり、それはデザイン上の理知的な判断と等価である。

2. タイポグラフィの分業・統合

タイポグラフィの原義とその技芸

タイポグラフィは印刷の現場で生まれた印刷術を意味する言葉である。それでは印刷と印刷術ではどこが異なるのだろうか。印刷は何を印刷するのか。印刷はその発明のあった15世紀半ば以降近年までは文字を中心に扱ってきたし、その印刷物の流通主体は書籍という形態だった。これが基本の理解である。紙に文字を記して複製する行為と読みやすさを追求する研鑽であり、そうであれば文字の刻印のための品質管理こそが中心課題で、そこに集中的な力量が試される。

つまり印刷の核となる活字の扱い方である「技術」と総体として造形化する「芸」がタイポグラフィだとの認識だ。したがってタイポグラフィの和訳語は印刷ではなく、その中核行為を強く意識する技芸を含む「印刷術」であったし、印刷の結果としての紙面の体裁やその有効性の評価も含めた印刷物のデザイン行為だった。

だが近年の印刷産業の現実では、この「印刷術」の含意は印刷工程上の機械工学の側面が主となっており、機械操作の熟練度や機械構造や機材・資材に関する理解度であり、ここでいう印刷術ではない※16。それは電子工学に依存する高度な自動化の恒常的進歩への即時対応を示さなければ産業として生き延びられないから、当然のことだろう。そして先の「技芸」の部分を20世紀前半から担った職種がデザイナーであり、現代では彼らの活動はウェブ・デザインに及び、ディスプレイ画面上へと急速に拡張した。

タイポグラファの自覚と使命

タイポグラフィの実践者であるタイポグラファは、かつては単なる印刷従事者ではなく、誇るべき職業人としてみなされてきたという。印刷の中心課題である活字の扱いは無論のこと印刷機・印刷用紙について深く広い知識と実践上の技術を有する職人であった。さらに関連して製本とその資材類などを含む書籍製作全般について熟知していることも求められた。したがって、「書籍製作者」という意味での理解があったことがうかがえる。それはまた、広く文化的使命に従事しているという職業観への自覚と自負のある存在でもあったはずだ。

過去には、タイポグラファと呼ぶにふさわしい人物がいた。例えば、15–16世紀ヴェネチアのアルダス・マヌティウスは、ギリシャの古典、とりわけアリストテレスの復刻や古典復刊のための組版への工夫に取り憑かれた。16世紀パリのロベール・エティエンヌは、かのギャラモン設計のローマン体活字を見出しつつも禁書だった新教関連書の出版活動に命を賭けた。18世紀パリのピエール・シモン・フールニエは、ロココ調の香りを浴びつつ書籍製作への意義ある参加に誇りを抱いた。19世紀ロンドンのジョン・ベルは、活発化した市民社会の雑多な情報の提供と自説の公表に元祖とも言える新聞形態を工夫して提供した。20世紀ロンドンのフランシス・メネルは、独自の考案による書籍形態の質の確保とその安価な提供に集中した。北イタリア・ベロナのマルチーノ・マーダーシュタイクは、ボドニのオリジナル活字への敬愛と高品質の組版・印刷の実現に心を砕いた。それぞれが使命を抱いてその実現に挑み、生涯を貫いた。

紙媒体を担う従来の印刷ではタイポグラファは存在しうるが、動画を含むウェブ系媒体では今後どのような新しい呼称が生まれるのか、あるいは変わらないのか。いずれにせよ、語彙の整理は、タイポグラフィを広角的・歴史的さらに恒常的にとらえる場合には、必須な課題である。

再統合化へ

多くの業種もそして印刷業も、個人が全ての工程に関わる単独統合型から、工程が細分化して関わる専門分業型へと進んだ。だが、デジタル技術の進歩で、現代では再度の統合化が起こっている。タイポグラフィもその流れにあるが、書体設計はタイポグラフィ分野の主要な要素とはいえ、いつの時代も統合されていない。それほど書体設計が熟練と思考と繊細さを要する特殊技能だからだろう。

手元に1968年発行の“Monotype Newsletter※17”がある。ここでは、‘Typographers v. Printers’と題する1ページ2段組の短い報告記事がある。2つの立場の間に生じている問題を議論する企画で、意思伝達に関する質疑が主な内容となっている。タイトルにあるPrintersとはここではモノタイプ組版のオペレーターであり、Typographersとはタイポグラフィック・デザイナー協会という団体である。

[図2]“Monotype Newsletter Issue 84” (1968)

[図2]“Monotype Newsletter Issue 84” (1968)

その報告内容よりも、このタイトルに注目したい。この20世紀中頃にはすでに組版兼印刷所とタイポグラフィの実践者が分業化されていたことが推測できる。産業としての印刷業が機械化の進展に伴って個々の工程で特殊技能が求められたからだろう。これ以降は欧米でも日本でも、写植による文字組版では写植オペレーターという専業が生まれ、デザイナーは組版仕様を指定して、写植および版下制作サービス会社に作業を依頼していた。だがその後、組版を担うデザイナーはパソコンを獲得し常用化することに至り、組版も自分で仕上げざるを得なくなり、一気に統合が進んだ。ところが教育の現場ではその組版部分が詳しく教えられない状態が続いたため、危機感を持った古参のデザイナーたちが独学の末に組版の参考書を発行し始めた。この現象はこの統合化の影響だろう。

このような紙媒体と電子情報網とに二極化する中で、デザイン作業は自己管理が容易な道具の獲得と操作が主流となった。活字使用の専門性と活字の概念の急速な液状化的現象は、いずれ新たな整理を必要とされるだろう。とはいえ、時代が変わろうとも言葉と文字との関係とその発信行為が溶解しない限りは、共通する核となる内容があるはずで、その抽出を試みる作業が無価値とは思えない。いやむしろ必須の課題だと考える。

3. 「再現」の意味の確認

『領域』ではタイポグラフィについて語った人物を時代ごとに紹介した。以下ではタイポグラフィの定義を明確に試みた主要な4人について、『領域』の既述に若干の補足を交えて確認する。

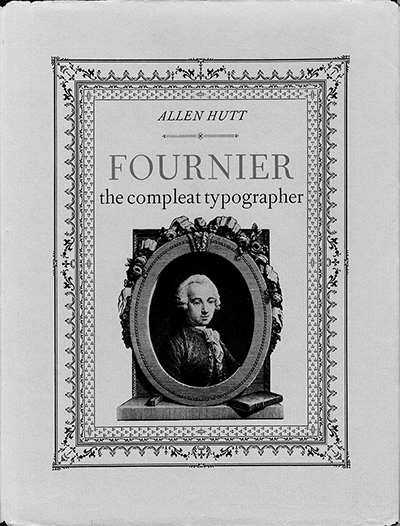

3つ作業:ピエール・シモン・フールニエ

18世紀フランスの印刷者フールニエは、その未完の著作“Mannuel Typographique※18”で、タイポグラフィは3つの部分「父型彫刻、活字鋳造、印刷」からなると表明している※19。彼は合理性を追求した技芸者で、印刷機も操作し、多作かつ緻密な活字設計者だった。つまり、上の3つの工程を一人でこなした熱血の人生、読書の価値を自覚してその支援に注力できたことを誇りとした人生だった。彼は印刷を「天からの贈り物」と捉えていたほど、自らの職業に誇りを持っていた。「フールニエはタイポグラフィにおけるモーツアルトと位置付けられる」という天才扱いの評価さえある※20。

また彼は、自分が世界で初めて印刷の手引書を書いたと思っていた節があるが、それは早計だった。彼の父親のジャン・クロード・フールニエは、ル・ベ活字鋳造所の支配人となったほどだ。ル・ベとはギャラモンの弟子で、ギャラモンが残した活字の大部分をプランタン印刷所に売却し、後に独立した人物であり、その3世の後をピエールの父クロードが引き継いだ。つまり偉大なギャラモンの弟子という名門の流れにあることがわかる※21。

[図3]Allen Hutt “Fournier, the complete typographer” (1972)

[図3]Allen Hutt “Fournier, the complete typographer” (1972)

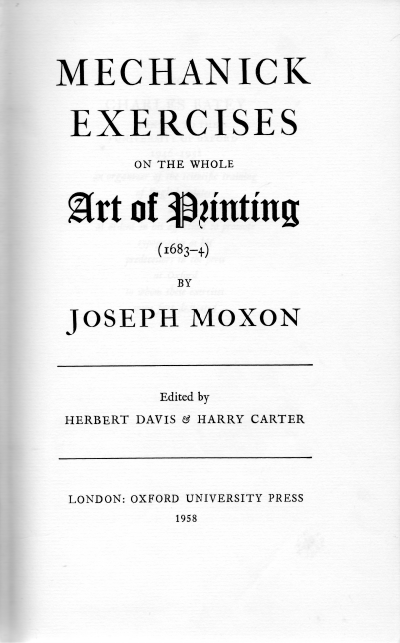

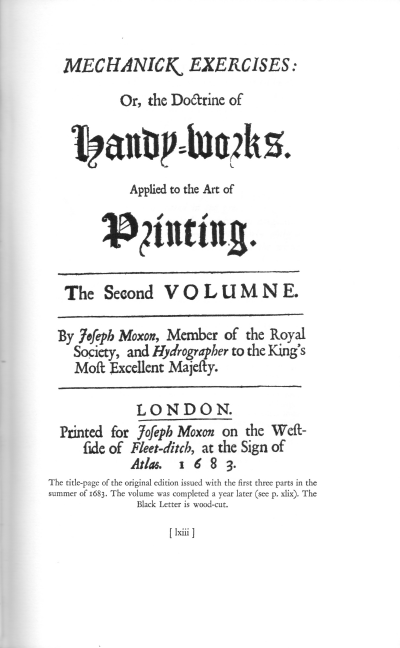

印刷の手引書を最初にものした人物は、イギリス人のヨゼフ・モクスンだった。なお、モクスンはその著作“Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing※22”で、タイポグラファとは今日でいうプリンティング・ディレクターに重なる守備範囲を担う者だと捉えていた。だが活字製造や印刷機の操作もできることを含むため、現在のディレクターとはやや異なるだろう。モクスンは、タイポグラファとは「自身の確たる根拠(または理性)から、自身の判断によって、手作業と実働的な操作の全てを初めから終わりまで行える者、またそのように他者に行動するよう指図できる者」と規定しているからだ。この「確たる根拠」はやがて次に紹介するスタンリー・モリスンの胸中で終生響いていた。理性や根拠に基づく判断には、経験が知識として明確に言語化されているという内面の働きが前提になる。

[図4]Joseph Moxon “Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing” (1683) 復刻版の扉

[図4]Joseph Moxon “Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing” (1683) 復刻版の扉

[図5]Joseph Moxon “Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing Vol. 2” (1683) 原本の扉

[図5]Joseph Moxon “Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing Vol. 2” (1683) 原本の扉

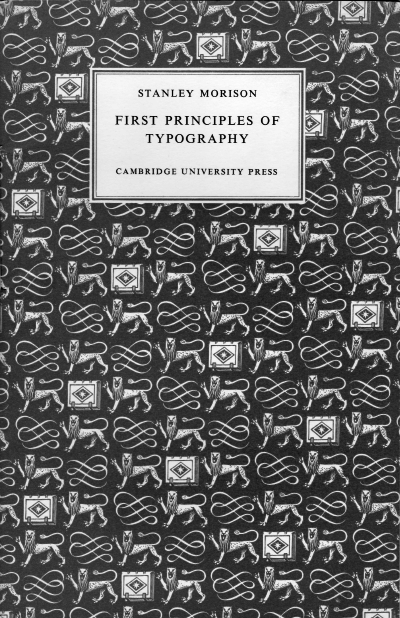

著者と読者の間:スタンリー・モリスン

20世紀前半になって、モリスンは“First Principles of Typography”の冒頭で初めてタイポグラフィを定義した※23。いわく「特定の目的に従って印刷材料を正しく配置する技芸であり、それによって読者が本文をなるべく的確に理解できるように文字を並べ、余白を配置して、活字を使いこなす技です」「意図することが何であれ、著者と読者との間に一定の効果を生じさせる印刷材料の配置は、どれも誤りです」※24。

[図6]Stanley Morison “First Principles of Typography” (1936)

[図6]Stanley Morison “First Principles of Typography” (1936)

この小著は専門家相手ではなく、むしろ初心者向けの啓蒙的な解説であることがまずは前提として重要である。したがって専門的な記述はない。そしてここに示された定義は、活字組版と呼ばれる印刷の中心課題に絞っている。ここでモリスンは書き手と読み手の双方に目を向けている。「一定の効果をもたらす」というのは、意訳すれば「両者の間に余計に介入することで両者を離してしまう」というマイナス面のことで、例えば「美的効果」の追求であって、テキストが活字に変換されること以外は不要だと踏み込んだ厳しさを表明している。

モリスンはこの続きの文章で、政治広報や商業広告でのディスプレイ・タイポグラフィの実践、つまり現代の多くのデザイナーが関わっている面もタイポグラフィの2つの役割のうちの他面であることを伝えている。言い換えれば、活字書体の本文用書体としての非個性的な役割(いわゆるビアトリス・ウォード女史のいう「水晶の透明性(Crystal Goblet)」※25)と、ディスプレイ用で選ばれる場合の、書体の特徴が顕著で個性的で言葉の意味を増幅する役割、という基本である。

またモリスンは活字設計について「親指の指紋は不要」だと断言している。タイプ・デザイナーが己の刻印を活字書体に残そうとする行為は、広く共通して目にさらされる活字書体には雑音や障害となる、という意味だろう※26。この厳しさから出発することが基本だと確信する。

翻訳能力:ハーバード・スペンサー

スペンサーはイギリス人のデザイナーである。彼はイギリスにモダニズムのデザインを紹介したが、評論家のロビン・キンロスによれば、スペンサーの行動には思想的な含みはなかったと言う。むしろスペンサーの舞台は、時代のビジネスマンのための経済活動を支援するタイポグラフィであった。それは彼がコスト削減や能率化の実現という単純な文脈でタイポグラフィを語っているということであろうし、いわば目的合理性と機能性を貫くモダン・デザインの形式的解釈と言える。これはレイアウトにおける誰にでもわかりやすい文字情報の整理法であり、ビジネス社会の行動における節約を強く意識した問題解決法であり、省略・削減を是とし、無駄を省く指向と言える。

だが、キンロスのいう「思想的な含みがなかった」スペンサーの評価とは何を指すか。それは彼がヤン・チヒョルトの影響を受けて、その中の現実的解釈の手法だけを解説したという意味だろう。チヒョルトは審美的そして理想的な紙面のありようを歴史への接近の中から理解していたが、スペンサーにはその自覚が希薄だという意味だ。また、モダニズムで基盤をなす捉え方の省略でもあろう。

それはプロテスタンティズムが支配するデザインにおける装飾的要素の排除という意味ではないか。図式的に簡略化すれば、これは教会建築物を比べれば明白なように、神の言葉と人との直接の接触・対話を理想とし、神と人との間に介在物を不要とする交渉を基本とする構図だ。それはテキストへの尊厳につながる。したがってモダニズムのデザインではグラフィックな要素に特徴的な傾向として、テキストと図版の各領域を支配する引力の駆け引きの結果として生じる緊張状態を演出することで調和を実現する行為だ

ここでのテキスト以外の要素である図版もまた最小限に絞られ、図版の提示において複雑な技法や技巧を裏に隠すことで、紙面の集中力を表出させる。またテキストと図版のレイアウトは、計算された数値換算可能な秩序管理の下で計画的になされる。そこに生じる静謐簡素なデザインの表情は、見る者に視覚の愉悦を誘うこともあろう。テキスト(言葉、メッセージ)やデザインの説得力を提示する目標が期待される。そこでは空白は残ったのではなく「残した」のであり、その白は意味を孕み、墨(黒)のテキスト部分や図版と等価値の扱いとなる。

スペンサーはプロテスタントに特有で支配的な志向における形式の中立化や標準化だけを紹介したのであり、根拠は示さなかったという意味として捉えることができる。彼には“Typographica※27”という雑誌発行における貢献度での評価がある。

彼の言葉に「タイポグラフィの実践者の個人的な貢献は、テキストの書き手のメッセージをわかりやすく的確な形式に翻訳できる能力にかかっていますし、その能力に限定されねばなりません」がある※28。ここでは書き手の方、つまりテキストの方に重心がある。スペンサーは「存在根拠たるテキストに常に従う」とも述べ、テキストがあって初めて成立し、「テキストに従属する状態」がタイポグラフィの役割だ、と指摘する。

再現による描写:ヘルムート・シュミット

エミール・ルダーに師事し、私的には小文字主義(自分の文章には大文字を使用しない。大文字を一種の権威的存在と捉えた)に徹し日本で後半生を過ごしたシュミット氏は、モダン・デザインの洗礼を受けた。

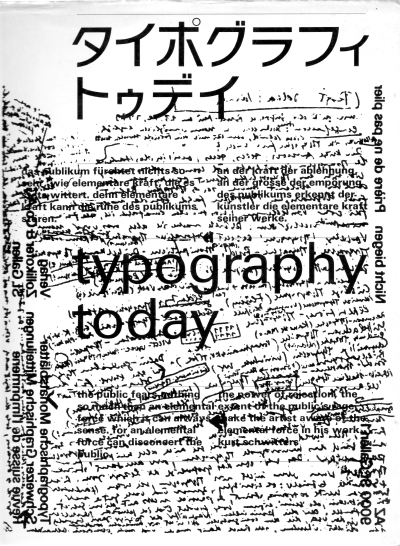

彼はデザイン書である“typography today※29”を企画して自らも文章を寄せている。その中で‘Typography, seen and read’と題して次のように述べている※30。「タイポグラフィは見えて読みやすいだけではありません。それは聞こえなければ、感じられなければ、経験されなければなりません。現在ではタイポグラフィは(文字などを)配置することではなく、描写することを意味します」※31。「視覚で示されるものについて求められていることは、いわば文章の内容の中にすでに具現化されています」※32。情報整理というレイアウトを超えてさらに踏み込む意図が明確だ。

[図7]ヘルムート・シュミット『タイポグラフィ・トゥデイ』(1980)

[図7]ヘルムート・シュミット『タイポグラフィ・トゥデイ』(1980)

この引用英文の中でとりわけportrayという語に注目した。ここで「描写」と訳出した部分だ。実は“typography today”の中ではportrayが「表現」と和訳で紹介されているので、『領域』の中では「描写」とあえて訳し変えた。Portrayの名詞形はポートレートとして日本語化して使われている。Portrayには「描いて前に出す」という原義がある。英英辞典によれば「特定の方法で何かを記述するまたは示すことで、とりわけ完璧または正確な印象を与えない場合に記述または示すこと」「映画や演劇で特定の役割を演じること」であることから、説明的な意味合いが強いことが分かるだろう※33。このportrayやその名詞形のportrayalは、かなりフォーマルなdepictやその名詞形のdepictionとも通じる。

Portrayには我々日本人が使う比較的に軽い「表現する」という響きとは異なる受け取りがある。日本語の「表現」はおそらく結果に重点が置かれ、英語の「表現する」にあたるexpressには「内面の抵抗に打ち勝って外に出す(ex + press)」語感と主張性が強く、過程に重きがあるようだ。ここでのportrayには「詳しく説明する」意図が明らかで、自己主張的な響きはない。したがってここでportrayを「表現する」と和訳することに抵抗を感じざるを得ない。

シュミット氏の要請には、書き手の代弁者的な立場にあることで達成できる技芸がタイポグラフィだとする意向がうかがえる※34。

また、視覚提示へのヒントは「文章の内容の中にすでに具現化されている」との言及もあることから、デザイナーの仕事は、テキスト中の言葉とテキストの構造の中にデザイン上のヒントを見つけ出すこと、という意味ととれる。文意の具現化とは、書体の選択や組み方による視覚世界での描写を指すだろう。

「再現・描写」では対象が前提とされていてそれを客体として扱う。だが「表現」では、自己の内面の葛藤を経た表出に力点があることから、主体そのものの行為である。

4. 新たな言説:『領域』出版以降に見出した言葉

次に『領域』で取り上げられなかった4名の記述を紹介してみる。この人物たちからタイポグラフィの意味を具体的に確認し、共通項を抽出することが「再現論」の確認と再考にふさわしい。

書き手への奉仕:フランシス・メネル

メネルはイギリスの出版人である。1923年にナンサッチ・プレスを設立して、埋もれていた小説・詩歌を含む文芸書を復刻発行したタイポグラファだ。メネルの言葉は『領域』では当時未読のために紹介していない。以下にいくつかの引用を試みる。

「書物の心臓は、書き手の言葉の形象」や「書き手の目的への誠実な奉仕」という言葉、ここに残された言葉の地味な輝きにこそ、メネルという人物の見識が垣間見られる。この特徴的な表明は、書き手の立場を常に意識している態度であり、書き手の言葉を活字という手段で丁寧に「置き換える」「演出する」ことにタイポグラファの役割、つまりタイポグラフィの技芸の核を捉えていると考えて差し支えない。

[図8]フランシス・メネル(左)とスタンリー・モリスン(右)

[図8]フランシス・メネル(左)とスタンリー・モリスン(右)

メネルは、書体選択ではその姿勢が一貫していた。私はかつてナンサッチ・プレスの全貌を記録した書籍の詳細な記述式出版目録※39から、発行書籍142点(194冊)で使用された活字書体31種類の使用リストを作成し、書体と著者・ジャンル・時代などの傾向を分析したことがある※40。そこでメネルが明らかに著者に関連する事柄を基本に据えて書体を選択していることが見えた。著者の出身地と生きた時代を中心に、さらに書物の内容やジャンルを核にして、総合判断して書体を選んでいたことが明らかになった。

メネルの逸話が彼の手紙の中に記録されている。ある企画で扉ページのデザインの最終案が決まるまで、27通りの扉の組版を試み、納得するまで待ったという。他者と自分への彼の誠実さと執拗さがうかがえる記録である。テキストへの敬意が己の熱量を高めているようだ。タイポグラフィの実践上の動機と使命感が強烈に自覚されることで、このような仕事が可能となる好例である。

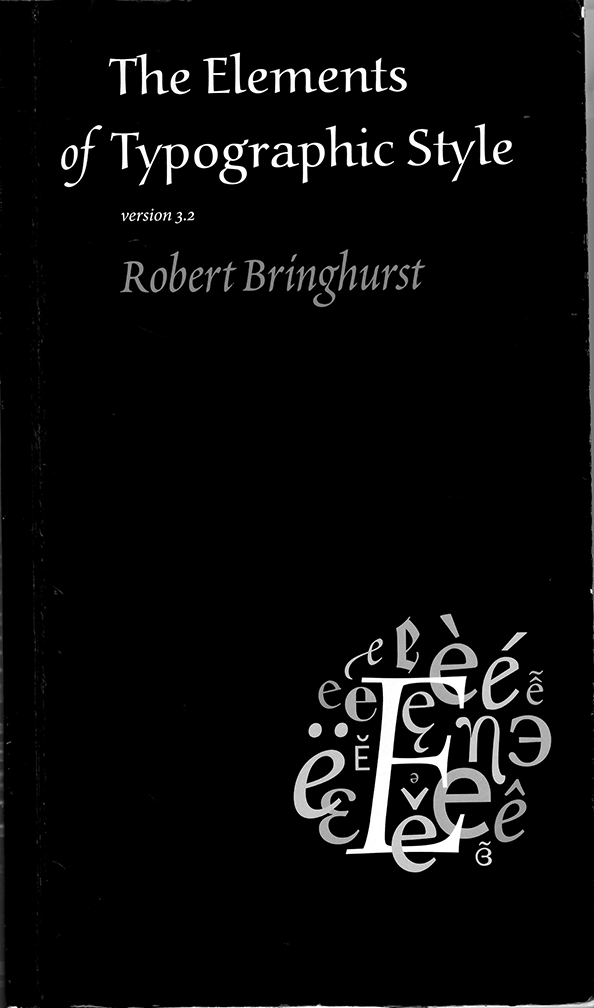

内容への敬意:ロバート・ブリングハースト

ブリングハーストはカナダの詩人であり書籍デザイナー、そしてタイポグラファとして活躍しているそうだ。彼の文学者としての資質や立場がその著作“The Elements of Typographic Style※41”を、文体的あるいは語彙的に特徴付けている。この書籍は、20世紀後半から今世紀初頭にかけて世に現れたこの種の分野で群を抜いた充実を示しており、俯瞰的ながら詳細かつ深く著者の説が展開されているし、独自の書体分類案も提示されている。タイポグラフィが言語表記と密接不可分であり、また言語表記の理解と普及に大いに役立っていることも再確認できる。

[図9]Robert Bringhurst “The Elements of Typographic Style” (1992)

[図9]Robert Bringhurst “The Elements of Typographic Style” (1992)

その裏表紙に書体設計家のヘルマン・ツァップは、推薦文を寄せている。「ブリングハーストという専門家によって書かれた本書は、タイポグラフィのデザインが時としてデザイナーにとって私的な自己表現の形式だと誤解されている時代に、とりわけ歓迎されます。……この本がタイポグラフィのバイブルになることを願っています。」と出現を待ちかねたように称賛している※42。デザイナーの恣意的な欲求表現の素材扱いとされかねないオリジナル・テキストへの低い意識や活字書体を乱暴に扱う者に対して警鐘や不満が込められており、温厚なツァップ氏の怒りとして傾聴に値する。

“The Elements of Typographic Style”にはブリングハーストによる膨大な量の貴重な言葉が記されている。以下に総論的で本質的言及の見られる最初の章と「まえがき」から引用する。

- タイポグラフィが現実に生きるとは、内容に敬意を払うことです※43。

- タイポグラフィの行動は、内的構成を置き換えるのではなく顕在化することです。……タイポグラファは、音楽家であり、作曲家であり、著者も、他の芸術家や工芸職人と同じように、往々にして仕事をこなして、姿を消さなければなりません※44。

- タイポグラフィを納得するには、本文を解明する、そしておそらく本文を高めることから始まります※45。

- タイポグラフィは読者に対して次のように役立つ方が良いのです。つまり、テキストへ読者をいざなう、テキストの趣旨と意味を表に出す、テキストの構造と秩序を明らかにする、テキストを他の要素と結びつける、読者にとって理想的な状態である活動的な休息へと誘います※46。

- なんとでも言えるタイポグラフィですが、それは塑像に見られる優雅な透明性のようなものを切望します。別の古くからの目標は耐久性です。変化のための免疫性(変化に耐えること)ではなく、流行に対する優越性(流行現象に惑わされないこと)です。タイポグラフィは超時代性と時代性につながっている言語による視覚造形(形式)です※47。

- タイポグラフィではテキストは台本に対する演劇監督、譜面に対する音楽家です。……タイポグラフィという外側の論理をテキストの内側にある理論の中に見出そう※48。

Robert Bringhurst “The Elements of Typographic Style”

第1章の冒頭でタイポグラフィは「内容に敬意を払うこと」に存在する意味がある、と宣言する。そして、文字表記による視覚造形論理がタイポグラフィであり、それはテキストの筋に沿って対応することで役割を果たし、かつまた姿を隠す透明性を認識すること、そして主人公であるテキストを生き永らえさせる耐久性の確保に従事することが特徴だ、と理解できる。

ブリングハーストは多彩な例を挙げて自説を展開する、そして全体としては書き手と読み手の双方への比重が均等に意識されている。つまり、タイポグラフィの実践者の中では両者が常に同時に意識されており、分けられないということだ。

本書は手軽にすぐに理解できるマニュアルでも技術書でもない。タイポグラフィの主要な仕事を言語化すると、これほど大量の知識と慎重な考察が凝縮されるという実態を読む者に突きつける。タイポグラフィとは、小手先の気軽な仕事とは到底思えない専門職である。

介在の余地と画文共鳴:白井敬尚

白井氏はこの国で最も強くタイポグラフィに意識と関心を抱き、最もタイポグラフィを追究しているデザイナーの一人であろう。とりわけ欧文書体への造詣と実践が際立つ。伝統あるデザイン雑誌『アイデア』に10年間従事し、そのデザインとディレクションにおける腕が広く評価された実績を持つ。近年「組版造形展」を開き、グラフィック・デザイン界でおそらく国内で初めて文字組版中心の制作物を展示して、注目され話題を集めた。アジア諸国でも注目を得ている。とりわけ彼の編み出したいわば「多重グリッド」とも呼ぶべき柔軟で斬新な課題対応法があり、その工夫は独特である。

彼への評価の特徴は、出版編集者から注目されていることにある。これはおそらくかつてなかった逆転評価であり、稀有で好ましい関係であり、本来の紐帯が構築され始めたと言える。タイポグラフィは編集作業と緊密である関係が理想の状態のはずだ。

タイポグラフィにおける造形は、見易さや読みやすさを支援した結果であり、組版の造形そのものに言語伝達の本質があるわけではありません。けれども書体の形をはじめとする組版の造形には、時代の感性と技術、歴史の記憶、身体が感知する圧倒的な量の非言語情報が存在しています。テキストは、これらの非言語情報によって「形」を与えられ、視覚言語としての機能を果たすことになるのです。

読者はテキストを読み自らの内部でイマジネーションを働かせ、場面や情景を思い描くことでしょう。言語伝達にとって理想の「絵姿」とは、このように読者それぞれのなかに描かれるものであって、そこに組版の形が介在する余地はないのかもしれません。だが、しかし、それでも、と、組版の形にどうしようもなくこだわる自分がいます。ページをめくる瞬間、テキストを読む前の一瞬、そのほんの僅かな時間に組版は読者と出会います。その時テキストは期待と予感に満ちたものになっているか否か——組版造形の意義とは、その一点に尽きるのではないかと思うのです。

白井敬尚「組版造形展 白井敬尚」図録ポスター

引用冒頭文は、自分はタイポグラフィの本質的なこととは離れた位置で仕事に関わる、という表明に一見すると受け取れる。だが何気ないが、心しておきたい貴重な言葉だ。書き手を念頭に置いたメネルにつながる読み手への配慮が見られる慎重な態度表明で、造形者としての白井氏の姿勢はここで明快である。総じて、「非言語情報」と彼が呼ぶ組版造形に至るまでの蓄積に点火することにタイポグラフィにおける可視化の基本があると理解できる。その情報は組版者と読み手に共通する文化的共通項により成立する。「組版が介在する余地はないのかもしれない」が、実は読者に手を添えるようにして言葉を多くの需要者に手渡すことは、デザイナーの介在なしではあり得ない。デザイナーもメディアの一員だからである。送り手のテキスト・意図を何に包んで受け手に届けるか、その「渡し方の作法」が白井氏の造形化の意味だろう。だがその行為の主体は見えないし成果を証明できない。

だから、「だが、しかし、それでも」という制作者の自問と追求は自然であろう。デザイナーの役割の限界を知っているがゆえに、彼のかすかな望みは残る。望みの第1は、読者によるテキストへの「期待と予感」を裏切らないこと、第2は、読者が読み終えた後に中身に集中できて活字や組版を意識しなかったこと、第3は、何らかの「絵姿」が読者の中で展開できたかもしれないことへの期待である。相手に思い描かせることを支援する技にかすかながらも望みなくして、この綱渡り的な仕事は続けられないはずだ。

また、白井氏の表明は、ある意味で一瞬の勝負で決まる要素が大きいこと、また気づかれない部分や細部が全体を支配していることを熟知している言葉でもある。当たり前に文字が読める、という本質的状態の実現の中にタイポグラフィの基本的な貢献があるとの自覚があるだけに収まらず、そこを一歩踏み出している。つまり「追」がある。

読者からの一瞬の注目を最初に浴びるという言葉の海への導入以上のことに携われない限界を知る故に、テキストへの案内役としてのタイポグラフィの醍醐味に気づいたデザイナーの言葉だろう。その繊細さに裏打ちされた細部の微調整という職人的作業が表に見えない場合と、その繊細さと大胆さが同時に表に彷彿とうかがえる場合との、双方を駆使できる柔軟な仕上がりにこそ、白井氏の真骨頂がある。

彼の常の課題と意識はおそらく「画文共鳴」にあるだろう。それはテキストと図版類との共鳴・共存という状態であるが、そこに彼の技芸が挑み、映える。そこでは時に対決や調和や差異化などの変化を伴う。図版と本文という関係の構築と調整に、彼の隠喩的手法が密かに味をふりかけているようだ。

白井氏はヤン・チヒョルトに影響を受けており、「タイポグラフィの目的とは決して自己表現の類であってはなりません」というチヒョルトの言葉を肝に命じているようだ※49。さらに、彼が私に語った次の言葉にその滋味ある関心の程がうかがえる。「昔の組版職人が志しても技術的な制約があって実現が困難だったこと、彼らが実際に挑戦できなかったことはどんなことだろうかと我々が想像する。そこに現代の技術で可能であれば実現に挑戦する価値がある」。時代を経た書籍やそれに関する歴史に触れなければ、口から出ない言葉である。

よき伴奏者:鈴木丈

デザイン論考サイト「エクリ / ÉKRITS」に掲載されたエッセイ「音楽、数学、タイポグラフィ※50」では、ウェブ・スクリーン上での文字生成についての試みが述べられている。鈴木氏はその文章の中で、次のような言葉を記している。

言葉で書かれたコンテンツを届けるということは、歌手が歌うということであり、ピアニストがソロを弾くということです。その時タイポグラフィに求められるのは、そのメロディを力強いリズムと美しいハーモニーで支えること。よい伴奏者、優れたバックバンドであることだと思います。

ここでも先に紹介したブリングハーストの快著“The Elements of Typographic Style”での解説が紹介されている。ハーモニー、リズム、メロディという音楽の要素と「調和数列」という数的秩序を基に文字組版への捉え方を比較していて、斬新である。このような新分野からのタイポグラフィへの言及こそ当然ながらあってしかるべきであると言える状況だ。

オンスクリーンというメディアでタイポグラフィに取り組む必要がある鈴木氏の姿勢は、ここに明快だ。歌手もピアニストも、ともに作詞や作曲というオリジナルの制作つまり独創案の存在なくしては成り立たない。新メディアにおけるタイポグラフィのあり方は、曲の「伴奏者」「コンテンツを届ける」「バックバンド」という例えから、それらが主役を支える確実で必須の役割を果たす技芸であり、デザインにおける書体の扱い方がメディアを問わず本質では変わらないことが確認できる。タイポグラフィが文字情報の整理のための不可欠な支持体だとの自覚が読み取れる指摘である。

鈴木氏は結びの段落で次のように述懐している。「タイポグラフィの作業をしていると、いつしか偏執狂的に細部を追求しています。その度に、独りよがりの美意識を読み手に押し付けているのではないか」。ここには彼の正直で健康な意識がうかがえる。また、「まだ始まったばかりのオンスクリーンメディアのタイポグラフィの可能性を、より開かれたものにするための試みなのです」と終えている。ここに仕事の役割への彼の自覚が表明されている。この言葉は、ウェブ系デザイナーの中で時代の技術に対応できてタイポグラフィへの重要性に気づいたプロが既に登場していたことを示す。遅まきながらも機が熟したことの証として捉えたい。

そしてこのようなデジタル環境による状況の変質は、今後のタイポグラフィの方向を暗示している。元来はファウント(fount)だった「フォント」という専門語が意味を変化させつつも大衆化し、パソコン内にデフォルト搭載されている文字書体に自ずと関心を持つ人が増えた。またマイ・フォント志向もある現状などと合わせて、ここに鈴木氏が紹介している、パソコンの操作を担う者自身が組版を調節・選択できる事態などを重ねれば、主に公的用途として数百年に及ぶ複製のための技芸が、一定の制約はあるものの私的自由度が保証された自己管理装置の上に展開される個的環境となり得ていることを知った。そしてタイポグラフィ実践のための要素が自己の嗜好や流儀で管理できる状態、つまり組版的要素がかなりの程度の自己流を反映できる装置の中へと拡張している実態がある。

デジタル環境は、個人的な色を出しやすくなる場となった。それはある意味で千年を超える大衆化した手書き式文化のアナログ的な筆記状態へと、作業環境を変えつつも先祖返りする状態が一部で生じることもあろうかと予想できる事態に至ったことを意味する。紙媒体を介在させないプライベート・プレスもあり得る状況だ。

また例えば、自分の筆跡を元に自分用のフォントを備えるという行為には、手書きの癖を自己同定確認(アイデンティティ)として確保したがる人間の避け難く根強い欲求が覗ける。そこにタイポグラフィという公的技芸が私的技芸へと浸透し変質する領域が現出する。

ただし後述するように、ここでも己のテキストを客観視しつつ社会的に発信するためのデザイン志向が必要となろう。何故ならば、その行為はどこまでも文字で意思を特定または不特定の多数に正確に伝える媒体を通過することを考慮すれば、一定の整理作業が必要となるからだ。その文字情報整理の作業には、己の表出した文章であろうが、一度は対象素材として客体化しなければならないからだ。

また鈴木氏は数学や音楽をタイポグラフィと結びつける貴重な視点を確認したが、それと関連するもうひとつの視点も必要だろう。それは造形や視覚に関わる心理学や認知学である。タイポグラフィの理解では、科学的分析や証明が困難な分野であることで、これまではその知見や常識の多くは経験則を基に語られている。例えば読みやすさについてだけでも、統計や調査にはかなり複雑な要素が絡むし、大規模になることが予想されることで、客観性の確保が困難な故に限定的だった※51。だが、少なくとも、紙媒体中心の視点を排除するならば、ウェブ・スクリーン上でのあらゆる規模と種類での調査は、従来と比べて実現性が高くなるだろう。

多くの新語が新技術の発展に伴って20世紀後半から流通し始めたが、この鈴木氏の記事により、その種の技術用語ではなく、デザイン上の新しい語彙がタイポグラフィ分野の専門語に加わる契機となることを期待できる。新しい分析的視点の導入は、関係者からの理解を得るために歓迎されるだろう。ただし鈴木氏ならずとも、この分野の語彙はできるならばカタカナ語のままではなく、和訳するようにお願いしたい。それが技術の受容と親近性確保への重要な要素だからだ。

5. 共通点の確認

介在者

これらの言説から共通して見えてくることは、各人が基本的には同じ内容を語っている事実である。ある人は文章の書き手に、またある人は文章の読み手に、それぞれが仕事の現場で意識する温度差はあるが、彼らの基本認識ではあくまでも書き手の代弁行為であり、書き手の言葉をその受け取り手である読者に有効に伝えるための技芸こそがタイポグラフィだと確認できる。つまりメッセージを伝えるメディア(media)であり、仲介者であるとの自覚だ。

英単語mediaの綴りにあるmed-やmid-はともに「中間」を意味する。したがってmediaとは媒体であり、言葉を送る側と受け取る側の間で仕事をこなす中間的立場に立つ仲介者だ。ギリシャ神話に登場するヤヌスは、顔の前と後ろに目を持つ。タイポグラフィの実践者にも、2つの立場を同時に考慮する意識が求められる。

2つの役割

デザイナーが、そして今では絶滅危惧種たる伝統的な意味でのタイポグラファが、扱う素材をテキストに焦点を合わせていることが明瞭であった。そのことは、モリスンの指摘にあるように、テキストの目的によって、基本的理解のためには2種類ある。

ひとつは書籍と、それに準じる雑誌類である。書籍という形態の立体性と平面性にデザイン上の創意工夫の要素が詰まっていること、そして内容の解釈と反応は多様でもあり、空間と時間を超えて永く読み継がれる寿命を期待できる。

他方はディスプレイ・タイポグラフィである。広告や広報の目的では、即時了解的で流行する束の間(ephemeral)の勝負である。ニュー・タイポグラフィ運動を牽引したヤン・チヒョルトも晩年にその限界を悟ったように書籍形態などの長文用には不適合が際立つし、適合させるにはかなりの力量が必要だろう。彼が提唱した運動の扱う範疇は期間限定で、期限が過ぎれば不要となる消耗品を制作するデザイン行為に有効であり、その短期の集中性と即効性が命となる。ただし、この「端物」と呼ばれる印刷物と大型の広告類でも、ともに書籍本文組みの活用もあり得る。

いずれにせよ、この言語伝達における長命と短命の対象のどちらもタイポグラフィの領域であることに変わりはない。雑誌類はこの2つの紙媒体を統合した役割を求められる。

限界の自覚から

また時には、「読めると伝わるは違う。読めても伝わるとは限らない。伝わったとしても意図通りとは限らない」という意見も耳にする。タイポグラフィが関わる範囲は、読める状態の確保であり、それは最低限の使命であり、本質である※52。次には伝わることが目標となるが、伝えはするが、伝達可能かどうかはもちろん判定不可能であるし、読み手個人の主観や読解力や想像力の問題なので、そこにタイポグラフィの介入する余地はなく、限界がある。

だが、伝えることを目指す意欲がなくては「伝わる状態」に近づけない。意味の理解は文体に決定的に依存するしそれが限界であるとの自覚の上で、まずは意味の理解への舞台を用意する準備が基本となる。その舞台には、読書環境という物理的な快適さの確保や、身体・生理上の疲労を和らげる配慮も含むはずだ。素の状態にある未加工文(書記言語)を白井氏のいう「非言語情報」の景色を意識しつつ味付け演出する、意味の流れや解釈への支援がタイポグラフィである。

匿名性

タイポグラフィを担い実践する表立った職種は、20世紀初頭以来現在まではデザイナーに移っている。私はこの技芸のこの行為には「(自己)表現」の余地はないとした。オリジナル・メッセージが表現行為である故に、その主体と責任と意図は書き手にあり、デザイナーにはない。デザイナーはそれを生かすべく料理する立場にある。デザイナーに過失や責任があるとすれば、それはオリジナル・メッセージの意図的な改竄や曲解であろう。書き手の言葉(原案創造物)の意味内容を扱う仕事がデザイナーである。言葉や文字化されたメッセージというテキストはタイポグラフィの存在根拠であり、それがなければデザイナーの仕事はあり得ないことになる。だが、オリジナルの表現者の裏に隠れざるを得ない「伴奏者」たるデザイナーの無記名性(匿名性)が必然となる。デザイナーによっては、そこに不満や鬱屈があることが想像できる。

一般的には、デザイナーの名前だけによってデザイン制作物の質が評価されることはない。基本としてデザインは売り物ではなく、したがって価格はない。あったとしてもその評価の客観性は保証されないだろう。現実上の評価は、請け負う仕事への対価に示され、目的有効性への期待と評価である。見てきた通り、タイポグラフィというデザインでは記名性が出る幕はない。自己表現や記名性に固執するならば、アーティストを名乗るべきだろう。

6. 「再現」に代わる「追創造」

楽譜と演奏の関係

そこで近年「再現」と「描写」の代わりに用意した言葉は「追創造」である。これは私の造語ではなく、中野雄著『丸山眞男 音楽の対話※53』で、政治思想史研究家の丸山氏が趣味に取り組む姿を紹介する中で使われていて、それを拝借した。

学者・丸山氏がクラシック音楽のオーケストラの役割について語った言葉が紹介された中で、丸山氏は演奏者の役割を「第二次創造、追創造」だと指摘したという。つまり「演奏者は形式的な構造や思想や時代背景を解釈することで、作曲の魂を再現する」「それは自己責任による創造行為である」。そこから演奏家は再現芸術家であり、追創造を実行する。楽譜は第一次創造つまり原作・原案(オリジナル・アイデア)であるとする言説だ。「解釈」と「再現」という語に注目する。また、「再現」は「追創造」と言い換えられていることも納得できる。

これをタイポグラフィにおけるデザインにたとえてみる。第一次創造は原稿(オリジナル・メッセージ)、追創造は視覚化、書体選択、文字組みであり、デザイナーは追創造の実践者となる。そこに「非言語情報」あるいは直接に言及されていない思想や時代背景の援用が必要とされる。

演劇との比較

この行為は、演劇に例えられる。演劇は作品・戯曲の台本は作家のテーマやメッセージであり、演出家は全体と細部を把握し、適切な指示をする。そして仕上がりに責任を負う。役者は演技する、台詞を口から発することで、第二次創造を実行する。観劇側(観客)は作家のメッセージを受け取り解釈する。

役者の演技力とは、自分の言葉でない台詞つまり(作家による)「第一次創造である既に表現された言葉」を発する。演技は表現力で示す。表現力は何のためか。それは台詞を効果的に発声するためであり、演技という言葉の意味の増幅を通して代弁者として台詞を伝えるためだ。役者のこの表現力とは、他者の言葉を表出して伝える技芸だ。それは他者の言葉を「いきいきとそこに再現する能力」であり、言い換えれば「追創造する役割」ではないか。役者個人の表現力とは、正確には「再現力」であり、表現力は再現のために活用され機能すると言える。

かつて小林秀雄氏はどこかで吠えた、「役者?それはアクセントに過ぎぬ」と。役者の上手下手は二の次であり、核心は劇作家のメッセージ(言葉)とその伝え方にあるという意味だろう。それは言語表現を第一義に置く文芸上の観点である。だが、演劇はアクセントたる身体による立体的な可視化がなければ大衆化しにくい。役者がいなければ劇としての鑑賞、演劇としての総合的な芸能は成立しない。

このあたりについて、作家の井上ひさし氏は次のように書く。「劇の形式を、いま仮に(物語+ことば)形式と言うことにします」として小説ではこの(物語+ことば)が当てはまるが、「芝居では(物語+ことば)はそのまま受け手に渡されるのではなく、物語もことばもひとまず俳優の身体に叩き込まれ、それぞれの俳優の個性や才能や技術でいっそう磨き上げられて表現されます」と説明している※54。これは役者による身体造形とも言えるし、追創造とも言える。ここでの「表現される」は、私流では「再現される」または「追創造される」となる。

さらにまたこの芸能は、観客と役者が無意識のうちに共に劇を成立させるあるいは作り上げる時間と空間を共有することでもある。さらに、役者の台詞の言い回しが公演ごとの身体状態によっても異なることもあり得るだろう。回を追うごとに納得できる芝居が多くなると思える。客の反応が演技に影響するはずだし、演技によって客の反応も異なるという、一回性の成立で、同じことが起きない刹那的な芸能だし、それゆえに興味が尽きない。

なお、タイポグラフィもメッセージの可視化であり、それは造形化がなければ成立しない。ただし、これは小説を劇化する際のいわゆる「脚色」という、再構築や省略化あるいはまた新解釈の介入などの行為とは異なるはずである。

想像から追創造へ

ここで「追創造」をさらに考えてみよう。ここにも書き手の自己表現たる第一次表現・創造が基になって、それを視覚的提示において演出する行為を目指している。したがって、その演出行為では、デザイナーは書き手の伝えたい意図である言葉・思想である表現に第三者の表現を重ねることは二重表現となり、それは違反行為に等しい逸脱ということである。

そこでその第三者たるデザイナーは書き手の意図に基づき、創造的に紙面を設計する視覚提示によって読み手に提供することになる。それはつまり「追創造」と呼べるだろう。この「追」とは、「後につく、追いかける、後から補う」という意味であり、書き手の意図に忠実に従うことであり、文章を活字書体に「変換」することで視覚的に「後から補う」という意味で使うことができ、追う対象が前提としてある。

したがってこの「追創造」は「第二次創造」とも言い換え可能であり、活字に変換することで成立を見る。ここには創造的な展開が求められるが、その内実は造形的描写と言える。そして、「自己責任による創造行為」という丸山氏の指摘は、原意尊重の上で実際の音に置き換える際の緊張した責任感なしには実現できない行為だという意味であり、その緊迫感と誠実さはそのままデザイン行為にも当てはまる。

さらに言えば、ここでの創造は「正確な解釈によって新たな対象として存在させる」ことだ。ひとつの独創表現を一層多くの人々の目前に提供する「媒体への登壇行為」である。広く伝えるための媒体への対応でもある。核となるテキストを複製手段によって多方向かつ大量に届けるための「一から多への変換行為」あるいは加工作業である。しかも、効果的に分かりやすく読みやすく、という条件付きである。

またこの「効果的」とは言葉の意味を「微増幅する」とも言えるだろう。この「効果的」の中身が創造的な色の添加である。言葉の意味の読み取りの連続に障害物なく集中できる状態の確保の上に、言葉を取り巻く物理的な環境としての書籍やそのページ展開の全体と細部に対して慎重に造形を与えることだと言える。

あるいは「追創造」とは、モノクロの写真に色彩を施す作業に似ている(その色の塗り方は、扱うメッセージのジャンルや文体などによって異なるだろう)。元のモノクロ写真には写るべき本来の色彩は見られない。だが、その単色の各部分を例えばデジタル技術で彩色再生することができる。この再生技術をタイポグラフィに置き換えれば、具体的には活字書体の選択、活字書体による組版、この2つが主な実践行為である。そのために必要なのは活字書体の歴史や特徴の理解などを素養として、解釈に基づく配置と組版以外の暗示的な構図や配色や挿絵などの追加することである。また、言葉のナレーションつまりその声質、温度、抑揚、強弱などを活字書体への変換を中心として造形化、内的音声の視覚化、意味の増幅効果による援用と言えよう。

フランシス・メネルはこのような行為を「隠喩的なタイポグラフィ(allusive typography)」と名付けた。タイポグラファによるテキスト解釈の介入がなければ、組版造形行為は成立しない。彼は介入の余地は不可避としながらも、演出におけるその解釈の核は、書き手という表現者の用いる言葉の集積や、書き手に関連する文化的・地理的な背景と考えたようだ。

先に引用した人々の抑制的ながらも著者(テキスト)のためにそれを微増幅して味付けを行う姿勢の表明を、我々は記憶すべきだろう。これも二次的創造行為である。それは決して自己を打ち出す創造ではなく、あくまで原文表現者への敬意と忠実な解釈による、読者へ手渡すまでの言葉の造形化による視覚提示である。追創造の行為は隠喩的演出によっても可能となるはずだが、これは高度な技芸や深い知識の裏打ち無くしては不可能だ。

つまり「追創造」は、テキストの「追体験」という内面のスクリーンに映る言葉から得たなにがしかの像を投影する作業から始まるということだ。それが受け手の側での新たな「追創造」を生む契機となりやすいことが理想となる。

個性の位置付け

そうなると「追創造」の実践において、デザイナーの個性は不要なのか、という疑問が湧く。だが、個性とは隠しても隠しおおせないほとんど無自覚の性質であり、またそれは否定しようがない。デザイナーの個性は抑制されるように見られるだろうが、上に述べたような意識があれば、テキストの解釈や「再現・描写=追創造」という行為では、自ずと表出してくるはずだ。同じテキストでも、異なるデザインが生まれ得るということだ。

こまごまとした作業の連続の中の各細部には、常にあらゆる種類の選択という判断がつきまとう。この各段階での判断の集積こそ、抑制しようとするも現出してしまう個性であろう。だが、その個性の否定は「追創造」とはなり得ない。個性を含むその判断は、究極的には書き手または読み手の満足度の評価が優先される。

このデザイナーの判断の集積と個性を例えて、本文用の明朝体が数種類あると仮定してみよう。その書体間の差異は個々の文字をかなり拡大してみれば、細部での差異がやっと見られるが、ストロークの抑揚の程度、ハネやハライでなどの点画の角度、文字間のつながり方や脈略、それらの差異は極めて微細である。したがって書体間の差異は一見した次元では見分け難い。ところが、各書体の文字が文章で組まれてマスとなることで、一気に書体間の差異が見え始める。その組版状態全体の表情、つまり粗密度・温度差・平滑度・凹凸度・明暗・寒暖・軽重などのテクスチャ、質感や手触り感などが少しずつ現れる。これはデザイナーの個性の表出に似ている。

また、その中での「再現・描写=追創造」の成果は、デザインが完成した結果を享受する読み手にも及ぼすはずだ。読み手の内面で文字を追う長い持続時間のうちに育ってくる、白井氏の言う「絵姿」がやがて読み手の無意識のうちに読み手自身の個性や経験の形で「再現=追創造」されるだろう。

それはタイポグラフィという技に無意識のうちに触発され発生し、自ずと展開する。デザイナーの無意識の個性は、無意識だからこそ読み手の中で新たな「追創造」される契機を促すと言えるのではないだろうか。デザイナーの個性は貴重な要素であり、また影響という面では危うさも同時に孕んでいる。デザイナーの人数だけ解釈と追創造がある。したがって組版紙面の評価もタイポグラフィの原義に含まれている。

先に業務の分業・統合の箇所で触れたことで、確認がある。それは現代ではテキストの書き手が組版者となりうる場合である。ここでも自分のテキストとはいえ、それを客観視できる力量と技術が求められることになる。ここでいうタイポグラフィのデザインとは、その種の質や体裁を整える行為を含むからだ。

7. 余論:能楽との比較

目前心後と離見

ここで伝統芸である能の舞について、本稿のテーマに通じる興味ある言葉を紹介する。梅若猶彦著『能楽への招待※55』での世阿弥の『花鏡』からの引用である。著者の梅若氏による解釈を示し、これを我田引水ながら解釈してみる。

舞において、目前心後ということがある。「目は前方を向いているが、心は自分の後ろにおけ」ということ。観客席から見られている自分の姿は、離れて人から見られている自分の姿、つまり離見なのだ。これに対して、自分の目でみようとする意識は我見である。それは離見で見ているのではない。離見で見ているとうことは、観客と同じ意識で見るということである。このとき自分のほんとうの姿がわかるのだ。その位に達すれば、目を正面に向けていながら、目を動かすことなく意識を左右前後に向けることができる、つまり自由自在に自分を見ることもできるのだ。しかし、多くの役者は目を前にすえて、左右を見ることはできても、自分の後ろ姿まで見ることができる段階には達していない。自分の後ろ姿を知らなければ、身体の俗の部分は自覚できないのだ※56。

梅若猶彦『能楽への招待』

能は謡(うたい)と舞で成り立つ。舞は、能の本であるテキストを核にして身体でその意味や心情・情景・場面を上演する57。ここでは「観客」を「読み手」に、「自分」を「デザイナー」に置き換えてみよう。「我見:自分の目で自分を見ようとする意識」は主観的に自分のデザインを眺めることにつながる。だが「離見:離れて人から見られている自分の姿」はいわば客観性の確保や、他者の目のことだろう。「目前」という意識の立ち位置は、デザイン制作物の評価が可能となる姿勢でもある。第三者にどのように見えているのか、その視線に自分を置き換える批評的な感受性や視力が求められる。

次に「目を動かすことなく意識を左右前後に向ける」ことで、制作過程を刻々検証する。ここでの意識とは、書き手の意図(テキスト)への集中であろう。それは「心後:心は自分の後ろ」に通じる。「心後」とは、全体的把握の中での時々刻々の意識だろう。読む相手を柔軟に感じる遠近感を獲得した後に、グラフィックという手法でテキストの解釈に集中する態度から生まれる広角な視界と言えるし、非独断的な把握になるだろう。またさらに、客観性の維持と異なる次元への「想像力」が生じるとも言える。その先で「創造の種」が連鎖しつつ成長し、大きく包むような自在な概念が現出する。視線は一点に、意識は全体を往還させるという離れ業である。

世阿弥はまた有名な『風姿花伝※58』において「花」という概念と語を提出して、能の鍛え方を述べ伝えた。その言語化への執念と力量に感動さえ覚える。舞の動作をひたすら無心に繰り返すことにより身体に叩き込み、自己の各年代において発揮する身体的な魅力を「時分の花」と呼び、その花を自覚し乗り越え、やがていかなる時でも自在に発揮できる究極の魅力を「まことの花」と呼んだ。「花」とは一種の「舞台的効果」であり「能が観客に与える感動」の比喩だとされる。そして観客との時々の関係のあり方が花を開かせるともいう。また歌の技巧を「花や詞」とし、舞の意図や内容を「実や心」として2つに分けたそうだが※59※60、理解は容易ではない。

タイポグラフィにおけるデザインでは、読み手(観客)に感動ではなくむしろ内容の理解へと導く機会を与えるある種の効果の実現を目指すとすれば、そこに読み手との共感を得られる才能が必要なことが理想となるだろう。タイポグラフィでも「花」という技芸の自在さを獲得できる域にまで己のたゆまぬ訓練、つまりは読解力と追創造力に当てはまる「実・心」を身につけることが望まれるのだろう。その過酷で一心な経験から得られる言葉「目前心後」「離見の見」の世界、それに「花」の存在を実感するまでの訓練、それらからも暗示を得られたようである。

8. むすび

『領域』の出版後、新たに多くの貴重な文献が手に入り、雑文を書きなぐる中で確信が生まれ、昔の著述に補足の必要性を覚え、久しぶりにこのテーマに向き合い、性懲りも無く付け足した。振り返ってみれば、何を読んでもタイポグラフィに引きつけてしまう読書癖が身についていたかもしれない。

結局、言葉に触発された想像から創造への過程の中で、言葉への敬意を払う意識の連続の果てに「再現=追創造」が実現するのだと思える。そのテキストへの共鳴という一体感は、やがて言葉の受け手に手渡されて受け手の中で映像を一層鮮明に描き出すだろう。その期待の裏には、確かにあるのだが意識されない活字の連なりがある。活字化された個々の文字には意味はないが、その文字が連なることで意味の連続が生成し深まる。それはまるでDNAの塩基配列に似た、読み取るべき膨大な文字数が絡みつつ描く意味の小宇宙となる。その概念世界は人間の日々の営みの糧になり、また遺産ともなりうる。タイポグラフィに携われることの意味は、その貴重な仕事に自分の時間を捧げる行為ではないだろうか。

なお余分ながら、書名中の「領域」は英語ではfield、realm、territory、domain、area、limitなどがあり得るが、私はsphereを与えている。この語の素に球体のイメージがあるからだ。タイポグラフィは主に平面が舞台だが、その実践における思考・感覚・技術などは立体的に中心の課題に向かって調和裏に絡むと考えている。それは主題が領域と中核の提示だからである。