この連載は、フィールドワークしながら書き進めるスタイルでやってきた。第1回目に書いたとおり資料だけで書き始めることができなかったのだ。しかし、COVID-19のパンデミックで日本から出ることが難しい日々が続いた。それでも前回はなんとかこれまでのフィールドワークを基に書くことができたが、とうとう集めた資料だけで書かなくてはならなくなった。

さて、どうしよう。ワクチンは打ったし、PCR検査も陰性だ。もうしばらく書くのを待って、なるべく早い時期にブラックマウンテンに行こうか。しかし、入国後、帰国後の隔離が行動を躊躇させる。アメリカ南部の状況も心配ではある。

2021年秋、感染が収まりかけたのをみて12月渡米の手続きをした。航空券も手配した。しかし、突然のオミクロン株の蔓延で渡航を断念せざるを得なくなった。ひと呼吸おいて、折に触れ書いていた書きかけの原稿に目を通した。状況を受け入れてこのまま書き進めてもいいのではないか、そう思えた。

今回の文章は、2020年春から2022年秋までのパンデミック下で書きためた原稿を整理したものだ。探せば資料はたくさん眠っていて、ちょうどいい時間だったのかも知れない。

フラーがつくった夏期講座

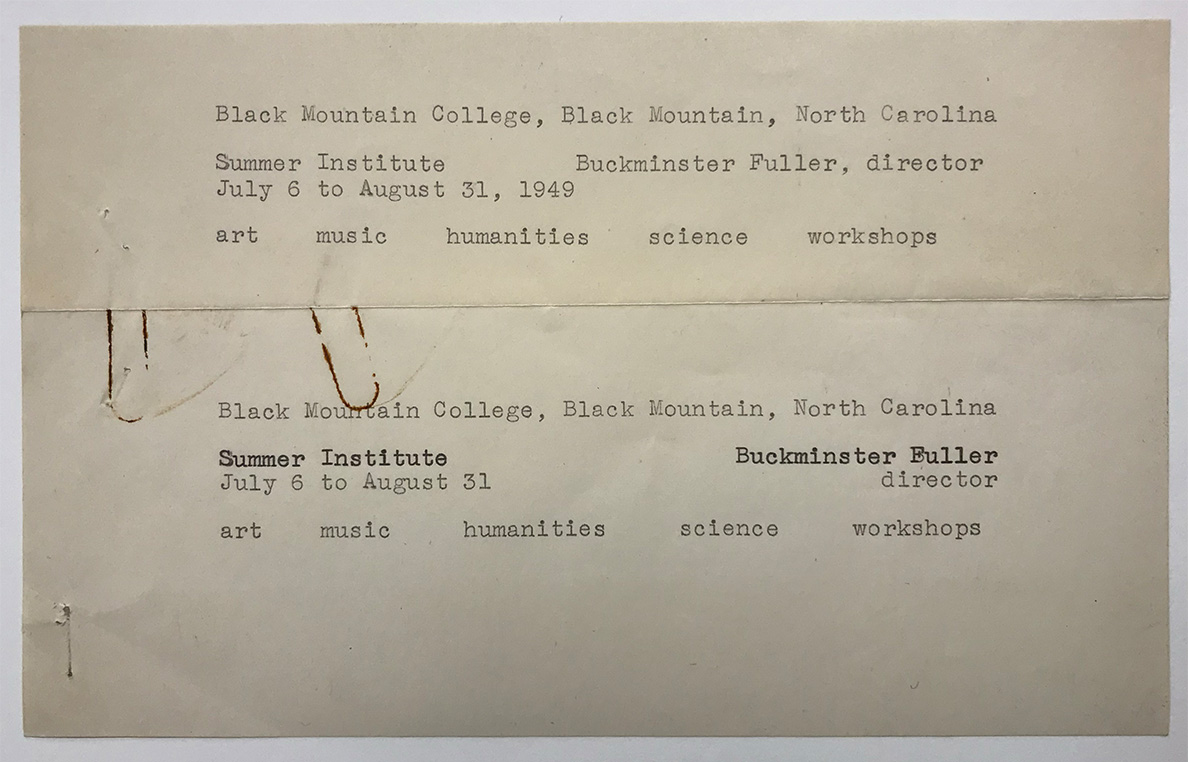

アルバースとドレイアーが去った1949年春学期の終わりは、ライスが見たBMCの夢の終わりでもあった。しかしその後もカレッジは続き、その年の夏期講座のディレクターには、かねてからのアルバースの指名でバックミンスター・フラーが就いた。彼が考えた講座のプランが残っており、それを見るとかなり力を入れていたようだ。

フラーがつくった教育プランは体系立った設計がなされている。あたりまえといえばそのとおりだが、これまでのBMCの夏期講座は教員なりというか、集まったメンバーでできることをやろうというプログラムだった。しかし、49年の夏はそうではなかった。誰もいなくなった夏にフラーがいたことは、満身創痍だったBMCにとってことのほか大きかった。

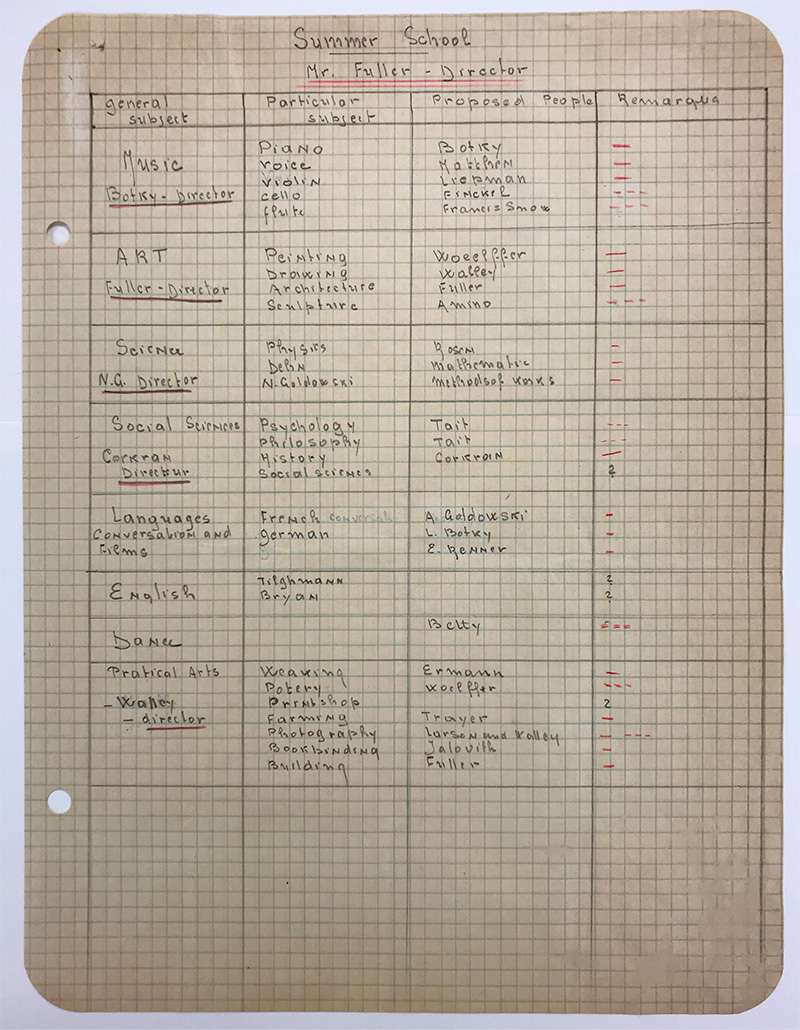

まず、このリスト(図1〜2)を見てほしい。メモ書きなのでフラーが書いたものかどうかわからない。しかし、そこにはサマースクールのプランが書かれている。

[図1]書類を挟んであったらしい49年夏期講座のラベル。humanitiesは(theがついていないが)人文学のことだろう

[図1]書類を挟んであったらしい49年夏期講座のラベル。humanitiesは(theがついていないが)人文学のことだろう

[図2]49年夏期講座のプラン。たぶんフラーが書いたものではないと思われる

[図2]49年夏期講座のプラン。たぶんフラーが書いたものではないと思われる

授業内容の大項目があり、さらに小項目に分かれ、それぞれに候補の教員の名前があり、そしてその進捗を記す欄がある。教員名に空欄があるのは、授業内容が優先されていた証しだろう。

大項目には、音楽、美術のほかに科学、社会科学、言語学、英語、ダンス、工芸があり、これまでの音楽(music institute)、美術(art institute)といった芸術分野に特化した夏期講座ではなく、BMC本来の総合的なリベラルアーツのプログラムが組まれている。これがアルバースとドレイアーのアートスクールの企て※1に対する返答だとすると、フラーだけで考えたものではないのだろう。

音楽勢は相変わらずドイツ移民のクラシックメンバーが占めている。美術はアルバースの去ったあと、人選に苦労したようにみえる。ペインティングとドローイングは、フラーからの推薦でエマーソン・ウォルファー※2が担当している。49年秋からアルバースの後継としてペインティングの教員になるジョセフ・フィオーレ※3の名前はまだない。

彫刻にはレオ・アミノが入っている。アミノは1911年に台湾で生まれ、一度日本に戻ってから1929年(18歳のとき)にアメリカに移住している。いわゆる日系アメリカ人一世だ。第二次大戦中は米海軍で通訳を務め、終戦翌年、46年秋からBMCで教え始めた。これまでBMCに日本人はいなかったとされているが、ぼくはアミノがいたと思っている。

最後のPraticalと読めるところは小項目からPractical(実習)の間違いだと思われる。上から、織、陶、印刷、農、写真、製本、建造とあり、実用技芸(工芸)をひとつの分野として立てている。のちに陶芸の工房ができ、52年秋にバーナード・リーチとともに柳宗理と濱田庄司が訪れ、53年には陶芸の学生としてM. C. リチャーズがBMCに戻る、そういった一連の流れの水源をここにみることができる(このあたりの話しは次回に)。「農(farming)」は農場管理の実働、美術分野の「建築(architecture)」と別に立てられた「建造(Building)」は、まだまだキャンパス建設が続いていたことが伺える。

これがアルバースもケージもカニンガムもエレイン・デ・クーニングもいないフラー夏期講座の陣容だ。一見地味なようにみえるが、戦後アメリカが長いヨーロッパ支配から脱するひとつの転換事例としてみれば、堅実な地歩固めの時期とも思える。50年代になればラウシェンバーグやケージが戻り、ベン・シャーンらも講師陣に加わって、またにぎやかな夏が戻ってくるのだ。

何度も書くが、49年夏にフラーがブラックマウンテンにいたことは、BMCにとってもフラーにとっても、そしてその後に起きるさまざまな出来事にとっても、最良の選択だった。

ジオテックドームの完成とテンセグリティの発見

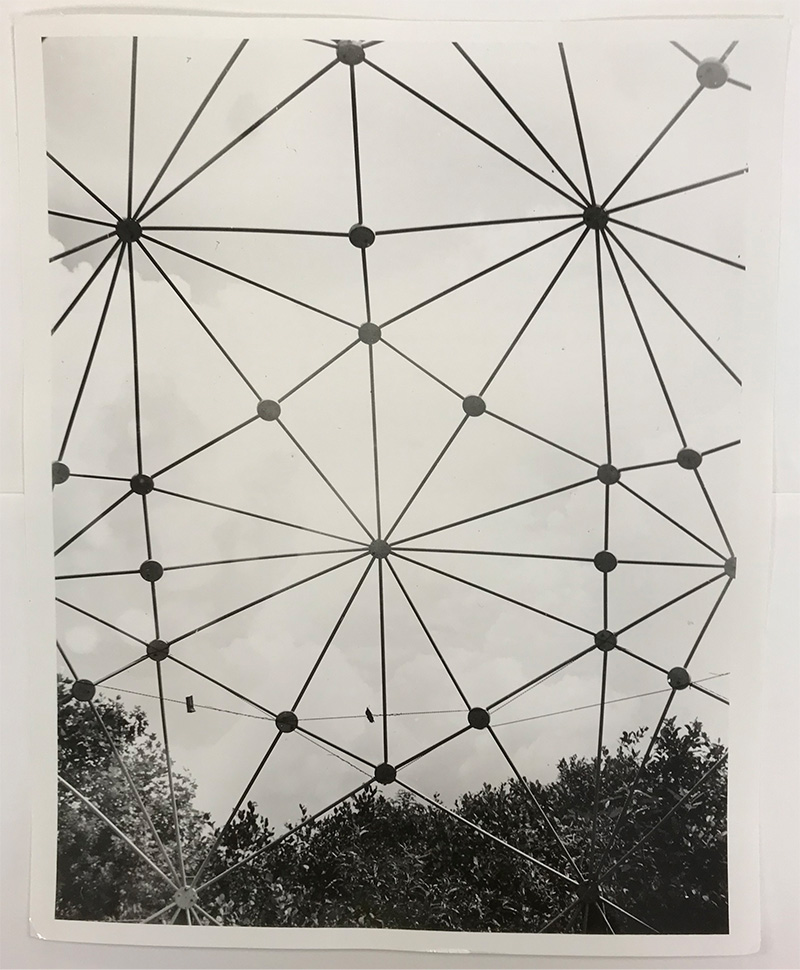

この49年の夏期講座は、フラーのジオテックドームが完成したことでも知られている。失敗した48年のベネチアンブラインド素材ではなく※4、細長いパイプに貼り付けられたポリエチレンフィルム製のドームは、荷重に対しても申し分ない仕上がりになっている。フラーは当時勤めていたシカゴデザイン研究所からたくさんの学生を連れてきており、彼らの手によってドームは完成をみた。その制作過程は、マサオ・ナカガワ※5によって撮影された多くの写真に残っている。

[図3〜6]マサオ・ナガカワによるジオテックドーム建造の写真

[図3〜6]マサオ・ナガカワによるジオテックドーム建造の写真

[図7]左がマサオ・ナカガワ(49年の夏期講座にて。写真:イヴリン・ブロック)

[図7]左がマサオ・ナカガワ(49年の夏期講座にて。写真:イヴリン・ブロック)

成功より失敗の方が皆の記憶に残っているらしく、成功したドームのことはあまり誰も語っていない※6。そのため、これらナカガワの写真は単なる記録に留まらず、貴重な成功の証にもなっている。このドームはコーネル大学のジオスコープに応用されたのち、1967年のモントリオール万博アメリカ館のドーム建築となり、ドームで覆われた都市構想にまで発展する。フラーの経済的成功とユートピアの夢を紡ぐ礎となるのである。

ドームの開発中に発見された原理がある。車輪のワイヤーホイールから導き出された「テンセグリティ」だ。テンセグリティ(tensegrity)は張力(tense)と統合(Integrity)を合わせたフラーによる造語である。しかし、この原理を発見したのはBMCの学生のケネス・スネルソン※7だった。

スネルソンは、GIビルを利用して入学した一人だ。アルバースから絵画を学ぶために48年夏期講座に参加した。彼はアルバースの色彩コース(基礎コース)を履修し、そこでアルバースからフラーのドームプロジェクトを手伝うよう頼まれる。48年のドーム建設は失敗に終わったが、49年に今度はフラーから声がかかって夏期講座に参加し、ドームプロジェクトに携わることになった。

スネルソンは張力だけによって構造体が成立することに気づき、48年からそれを応用した作品に取り組んでいた。しかし、そのアイデアをフラーが展開したことで、スネルソンは長く苦しむことになる。スネルソンのインタビュー※8が残っている。([ ]は筆者註。以下同様)

私はもう81歳ですが、バッキーがこのアイデアを自分のものだと主張することは、私の生涯を通じての悩みでした。それは決して消えることはないと思っています。……1949年12月23日、彼は私にこの手紙を書きました。きっとクリスマスを前に罪悪感にさいなまされていたのだろうと思います。そこには、もし当時の私[スネルソン]がこの作品を美術関係者に見せていたとしても、彼らは彼[フラー]のように理解することはできなかっただろう、とあります。きっと世界はケネス・スネルソンの名前をずっと覚えているだろうとも。彼はこの作品の深い意味を見抜いていた。だから、私はずっとこの手紙を持っています。この手紙は、唯一の、本当の証拠なので、宝物です。……バッキーは昔、若い頃に、何かに名前をつければ、奇妙な名前をつけてその名前が定着すれば、何度も話しているうちに、その名前がその物になり、その名前が自分になることを学びました。……つまり、これが最大の呪いなのです。人々は「ああ、テンセグリティだ」と言い、ウェブにはバッキー・フラーがテンセグリティを発明したと書かれています。しかし、彼が発明したのは「テンセグリティ」という名前なんです。

Kenneth Snelson Interview by Connie Bostic

BMC関係者でフラーを悪く言う人はいない。BMCを離れてからも、国家プロジェクトからカウンターカルチャーのバイブル『Whole Earth Catalog※9』まで、フラーは20世紀アメリカのオルタナティヴ・デザインを代表する人物だった。しかし、スネルソンにはフラーに対して納得いかない気持ちがあった。フラーは学生のアイデアであることを認めてはいたが、積極的に自分の発明だという誤解を解くこともなかった。現在、スネルソンのテンセグリティの作品は、アッシュビル美術館のロビーに飾られている。

[図8]アッシュビル美術館のケネス・スネルソン作品。キャプションを撮影し忘れたため、タイトル・制作年未詳

[図8]アッシュビル美術館のケネス・スネルソン作品。キャプションを撮影し忘れたため、タイトル・制作年未詳

1952年のハプニング

1949年の資料が豊富なのに対して、50年夏期講座のものはあまり残っていない。夏のみ、夏と秋学期などと記された教員引き継ぎのメモがあるので、50年はディレクターを立てられなかったのかもしれない。いや、中央集権的なシステムを嫌って意図的に立てなかったとも考えられる。

翌51年夏期講座(この年から名称がSummar InstituteからSummar Sessionに変わっている)のリストには、総務係(registrar)にアルバース時代からの学生だったヘイゼル・ラーセン※10、会計係(treasurer)にのちにオルソンを支えBMC運営を担うウェスリー・ハス※11、そして教員のチェアマンにM. C. リチャーズと、まさに過渡期を支えたメンバーが名を連ねている。このリストを見ると、たしかに誰がリーダーということでもなさそうだ。一方で、ベン・シャーンを講師に迎え、元学生のロバート・ラウシェンバーグやジョナサン・ウィリアムズ※12にも声をかけ、BMCの美術教育継続に力を尽くしていたことも読み取れる。チャールズ・オルソンがユカタン半島でのマヤ文字研究から戻ってきたのもこの夏だ。

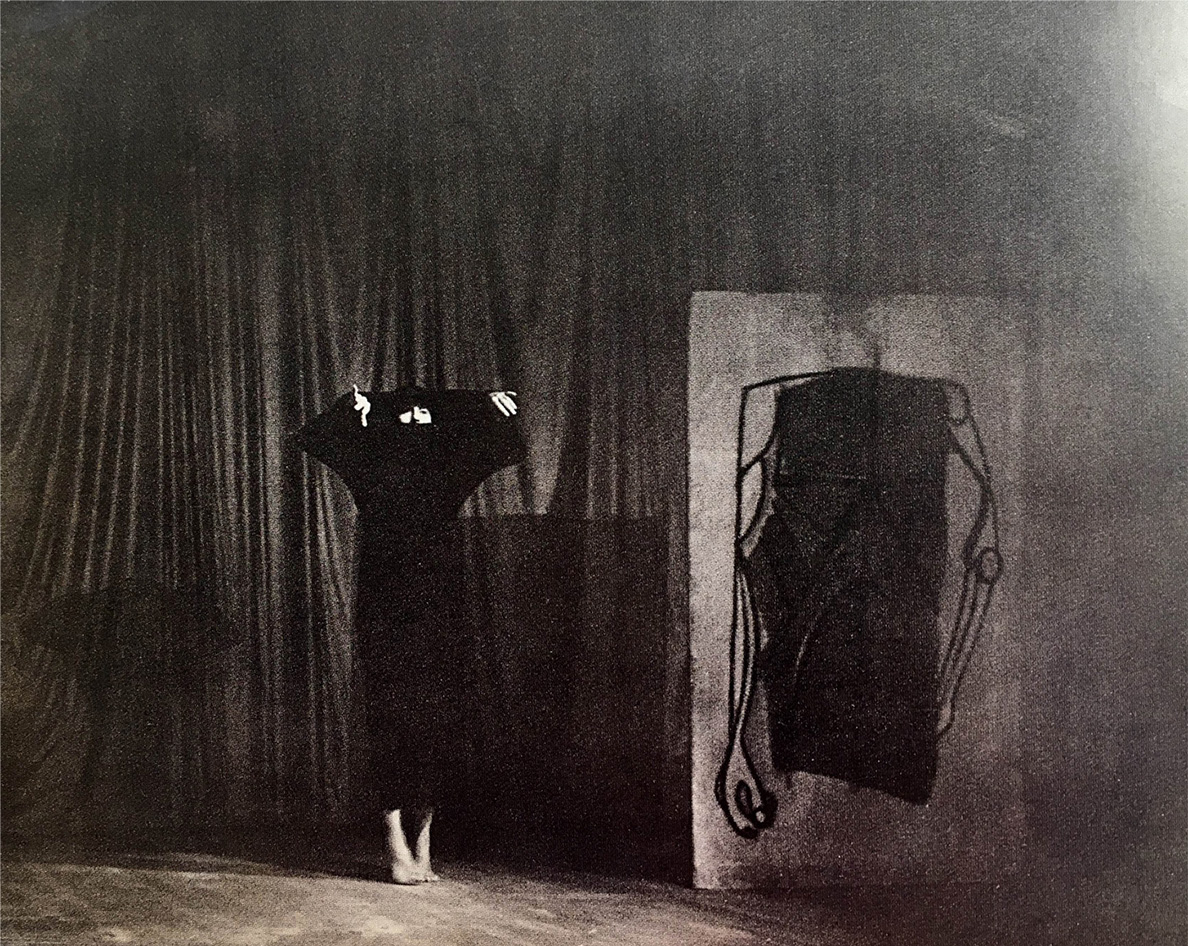

そんな51年のトピックといえば、ダンサーで振付師のキャサリン・リッツ※13の代表作とも言える「グリフ(The Glyph)」の初演があったことだろう。「グリフ」はタイポグラフィ分野の「ひとつの文字や記号」を表す言葉として親しいが、一般には「古代の絵文字や象形文字」のことを意味する。ここではオルソンが研究していたマヤ文字のような絵文字のことと考えていいだろう。このダンス作品の「グリフ」は、オルソンとベン・シャーンの「グリフチェンジ※14」がきっかけとなって、リッツがダンスを振り付け、現代音楽家のルー・ハリソン※15がそれに曲を書いた、4人のコラボレーション作品ともいえるものだ。衣装をジョアンナ・ジャロウィッツ※16が手伝ったことも付記しておかねばならない。

[図9]BMCでのキャサリン・リッツ

[図9]BMCでのキャサリン・リッツ

[図10]キャサリン・リッツによる「グリフ」初演、1951年、BMC。Hattie McLean, “Glyphing” at Black Mountain College: New Artistic Languages in the work of Anni Albers, John Cage and Charles Olson, 2016より

[図10]キャサリン・リッツによる「グリフ」初演、1951年、BMC。Hattie McLean, “Glyphing” at Black Mountain College: New Artistic Languages in the work of Anni Albers, John Cage and Charles Olson, 2016より

[図11]2022年7月の「グリフ」再演、BMCM+AC。ディレクター:リチャード・コルトン、ダンス:ポリー・モトレイ、ピアノ:ユキコ・タカギ。背景の絵は、グリフチェンジでベンシャーンが描いた「A glyph for Charles」(再制作だと思われる)。記録映像より

[図11]2022年7月の「グリフ」再演、BMCM+AC。ディレクター:リチャード・コルトン、ダンス:ポリー・モトレイ、ピアノ:ユキコ・タカギ。背景の絵は、グリフチェンジでベンシャーンが描いた「A glyph for Charles」(再制作だと思われる)。記録映像より

また、リッツはM. C. リチャーズとともに「光・音・動きのワークショップ(the Light-Sound-Movement Workshop)」を復活させている。「光・音・動きのワークショップ」は、学生だったダンサーのエリザベス・“ベティ”と彼女の夫でアーティストのウォーレン・“ピート”・ジェナーヤーンによってコーディネートされた学生主導のプロジェクトで、正式な授業ではなかったが、52年にジョン・ケージらが上演した「シアターピース No.1」の前触れとも考えられている。

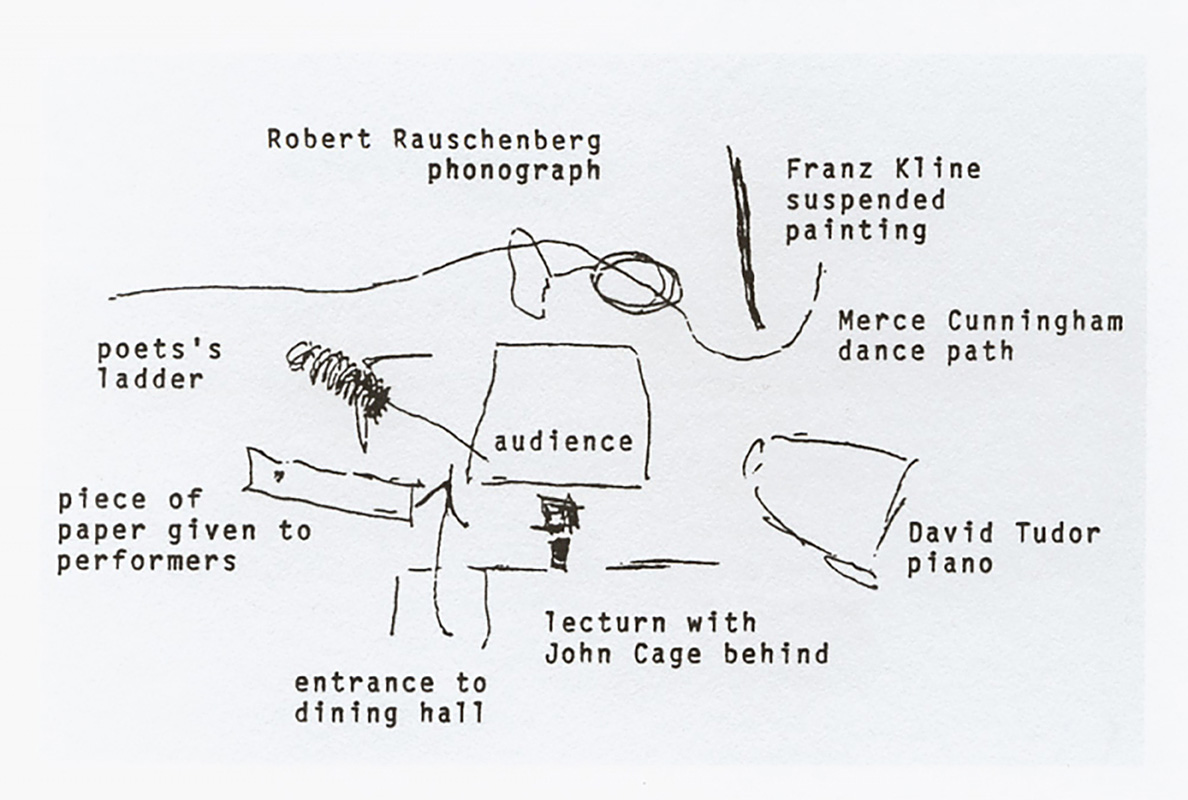

さて、ここで「シアターピース No.1」について話そう。先に書いたとおり52年夏期講座においてジョン・ケージ主導で行なわれた、音楽、ダンス、詩の朗読、舞台美術によるパフォーミングアートだ。アラン・カプローやフルクサスなど、その後のアメリカ美術に興る「ハプニング」や「イベント」の先駆とされている。シアターピース(Theater piece)とは、舞台作品というような意味合いだろう。No.1と付くのは、ケージの最初のシアターピースとして後になって位置づけられたからだ。なので、当初は題名も何もなかった。記録も残っておらず、BMCにしては珍しく写真もない。のちに書いたM. C. リチャーズのスケッチとケージが記したステージ図があるだけだ。あとは、演者と目撃者の記憶だけなのだが、それがどういうものであったのかイメージできる程度には話されてきた。まずは当事者のひとり、マース・カニンガムの文章※17を引用しよう。

1952年、ケージは、ブラックマウンテン・サマースクールで新しいジャンルの演劇的な事件を組織した。デイヴィッド・テューダー※18がピアノを弾き、M. C. リチャーズとチャールズ・オルソンが詩を朗読し、ロバート・ラウシェンバーグの白い絵が天井に重ねられていた。レコードがかけられ、ケージが語り、私が踊った。舞台は45分ほどの長さで、もし私の記憶が正確ならば、その45分の間で、われわれ二人には自分がなさねばならぬことを成し遂げるための時間的なセグメントがあったと思う。聴衆は「舞台」中央と相対して座っていて、観客のだれも、そこで起こっていることの一部始終を直接には観察できなかった。私が踊っている間中、つきまとっていた犬がいた。事態はそうなるであろうように展開するだけであり、それ以外の何も予測されてはいなかった。つまり、そこに存在したのは観客の一人ひとりが自分の気に入ったように理解するに違いない一連のできごとにほかならなかったのである。

マース・カニンガム「音楽とダンスのコラボレーション過程」

設えられた「舞台」があり、そのなかでそれぞれが即興で演じ、音楽、ダンス、文学、絵画が入り交じって、偶然のできごとが表出する。この証言にM. C. リチャーズが書いた図を重ね合わせればおおよその様子はわかる。

[図12]M. C. リチャーズによる「シアターピース No.1」の舞台スケッチ

[図12]M. C. リチャーズによる「シアターピース No.1」の舞台スケッチ

しかし、どこか物足りない。ケージ本人の言葉はないかと探したら、あった。ケージの舞台作品についてなされた1965年のインタビューをMITプレスが公開していた※19。インタビュアーはニューヨーク大学で演劇の教鞭をとったミッシェル・カービーとリチャード・シェクナーである。該当部分をみてみよう。

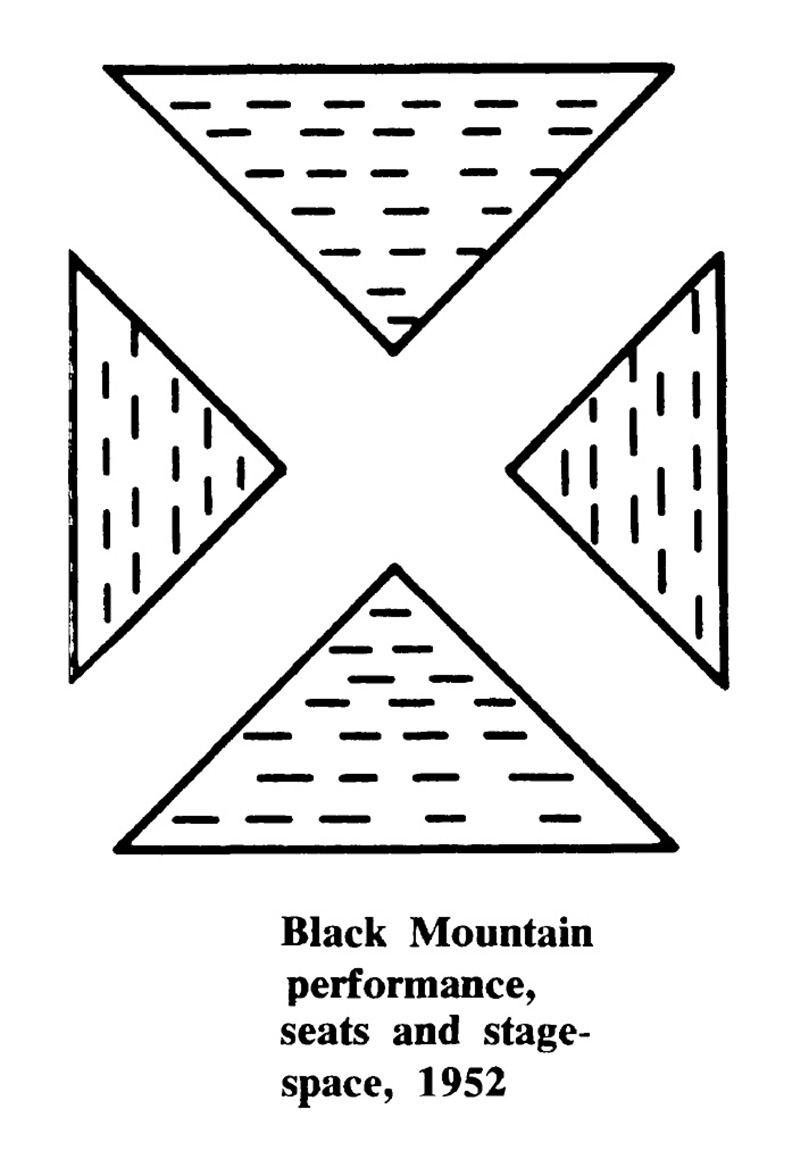

ケージ:1952年のブラック・マウンテンでの座席配置は、四つの三角形からなる正方形で(図13)、それぞれの三角形の頂点は中心に向かっていて、ぶつかることなく合流します。中央は動きのための大きな空間であり、四つの三角形の間の通路も動きを受け入れます。円形劇場の特徴として、観客は自分自身[観客という総体]を見ることができます。また、四角の“外”でもより大きなアクションが繰り広げられました。各座席にはカップが置かれていて、そのカップをどう使うのかは観客には説明されていませんでしたが——灰皿にする人もいました——それぞれのカップに儀式のようにコーヒーを注ぐことでパフォーマンスは終了しました。

[図13]ケージの書いたステージ図。M. C. リチャーズのスケッチとずいぶん違う

[図13]ケージの書いたステージ図。M. C. リチャーズのスケッチとずいぶん違う

カービー:パフォーマンスの全体像を教えてください。

ケージ:長方形のホールの一端、長い方の端に動画像があり、もう一方の端にスライドがありました。私は脚立※20に上って沈黙を含む講義を行ない、もうひとつの脚立にはM. C. リチャーズとチャールズ・オルソンが別々のタイミングで上がりました[それぞれが詩を朗読したと思われる]。

私が「括られた時間※21」——区画と言えばいいでしょうか——と呼んでいる時間、パフォーマーたちは制限された範囲内で自由に演じていました。その時間が始まるまで演じることはできませんが、いったん始まるとその区画のなかでは好きなように演じることができるのです。ロバート・ラウシェンバーグは、犬が耳を傾けているようなホルン型拡声器の古風な蓄音機をかけ、デイヴィッド・テューダーはピアノを弾き、マース・カニンガムをはじめとするダンサーたちは、客席のなかやまわりにまで出て踊っていました。そして、ラウシェンバーグの絵が観客の上に吊り下げられていて……カービー:それは「ホワイトペインティング」ですか?

ケージ:そうです。彼は当時、黒い絵(painting black)も描いていましたが、私たちは「ホワイトペインティング」だけを使いました。観客の上にさまざまなアングルで吊り下げました。

儀式的なコーヒーカップのこと以外何も覚えていませんが、最初に来た女性が、以前音楽部の部長だった人の未亡人だったことは覚えています。彼女は一番いい席をとるために早くから来ており、一番いい席はどこかと私に尋ねたので、私はどの席も同じようにいい席ですと答えました。シェクナー:彼女はあなたの言うことを信じた。

ケージ:そうですね、彼女は質問に答えがないことがわかったので、自分の好きなところに座りました。彼女にも私にも、どこが一番いい席なのかわからないのです。誰からも違うものが見えるのですから。

この対話は、プロセニアムステージ、つまり額縁のような正面性のある舞台への疑問から展開されている。もっと自由な舞台芸術の例として、ケージは52年のBMCでのシアターピースを挙げた。それほど印象深いできごとだったのだろう。何か突き抜けた感があったに違いない。それは、“以前音楽部の部長だった人の未亡人”のことを持ち出していることでも明らかだ。48年のサティ・フェスティバルのトラブルを思い出していただきたい※22。話はこう続く。

シェクナー:中心を排除したことによる結果のひとつに、通常のテキストをすべて排除してしまうことがあります。非常に古典的な劇、たとえば「オレスティア(Oresteia)※23」のようなものを考えてみましょう.多焦点ということは、もはや「オレスティア」を作ろうとはしない、つまり再構築しなければならないということなのでしょうか。

ケージ:アーティストとしての私たちの状況は、私たち以前につくられた作品のすべてが存在しているということです。私たちは今、作品をつくる機会を与えられているのです。私は過去のものには、ただそれらを提示するのではなく、これからやろうとしていることの材料としてアプローチするつもりです。……過去を美術館のように考えて、それに忠実であろうとする人は山ほどいますが、私の態度はそうではありません。……それは、私たちが理解しているようなアートとは結びつかないものである可能性があります。都市で起こる普通のできごと、田舎で起こる普通のできごと、あるいは技術的なできごと、つまり技術が変わったからこそ実用化されたもの。これらは、アートというものの本質を変えているのです。

インタビュアーのリチャード・シェクナーは「中心を排除する(eliminating central)」と表現したが、まさに中心を排除し「誰からも違うものが見える」行為を行なったのだ。いや、実際は結果としてそうなり、終わってから気づいたということだろう。経験(experience)とはそういうものだ。それは当時のBMCの状況とも重なっており、その後に展開されるアメリカ美術のみならず、60年代の野外演劇やテント芝居などの日本のアンダーグラウンド文化にも繋がっていくのだが、ここでは提示するに留めておこう。ともかくここから「何か」が始まったことは間違いない。

ロバート・ラウシェンバーグとスーザン・ヴェイユのこと

BMCのことを話す際にどうしても避けて通れない、ロバート・ラウシェンバーグ※24のことをこのタイミングで書いておきたい。「シアターピース No.1」では、古典的な蓄音機でレコードを演奏し、「ホワイトペインティング」を天井に吊した。白く塗られただけの絵画「ホワイトペインティング」はケージの無音の音楽「4分33秒」(1952年)を誘発したとされる。沈黙に関する考察はケージのなかで以前からなされていたが、沈黙を表現する確信を持った、“背中を押した”作品であることは間違いない。

ラウシェンバーグは、父方がドイツ系とネイティブアメリカン(チェロキー族)の血を引き、母方はオランダ系で、南部テキサス州ポートアーサーの出身である。テキサス大学オースティン校(薬理学専攻)を中退し、44年に徴兵。海軍に配属され、海軍病院で神経精神科の技術者となった。除隊後、GIビルを利用して46年からカンザスシティのアートスクール(現 The Kansas City Art Institute)で学び、パリのアカデミー・ジュリアン(The Académie Julian)のサマースクールを経て、48年秋にBMCに入学する。BMCへはアカデミー・ジュリアンで知り合ったスーザン・ヴェイユ※25を追って入った。ラウシェンバーグはアルバースの厳格な教育に惹かれたと言っているが、「アルバースクラスの劣等生ダントツ1位。何を言ってるのかもわからなかった」とも回想している※26。アルバースのドイツ的(バウハウス的)教育よりケージらとの協働の方が性に合ったのだろう、学生としては7ヶ月で退学している。その7ヶ月間のBMC生活はスーザン・ヴェイユのインタビューに詳しい。BMCでの生活が垣間見える数少ないインタビューだ。話はあちこちにとんでいるので、編集してお届けする。このインタビューは2014年にコロンビア大学のメアリー・マーシャル・クラーク※27によって行なわれた※28。

ヴェイユは、NYに生まれ、裕福で進歩的な考えを持つ両親のもとで育つが、幼少のときに火事に遭い身体に障害を抱える。美術に親しんで育ちアーティストに憧れるが、進学校のドルトン・スクールに進み、そこで美術教員をしていたアーロン・カーゼン※29からBMCのことを知る。見学にも行ってとても気に入るのだが、大学進学を希望する父親の勧めでパリのアカデミー・ジュリアンに留学することになった。そこで、ラウシェンバーグと出会う。

高校卒業の1週間ほど前に、改造された軍艦に乗せられて、海を渡ってパリに行くことになったんです。私はとても怖かった。本当に怖かったんです。どうしたらいいんだろう?どうしたらいいの?それまで家族から離れたことはありませんでした。高校で2年間フランス語を勉強しましたが、フランスに行くというのは、とてもとても戸惑うことだったんです。

私はアカデミー・ジュリアンに入学して、絵画を勉強することになりました。そして、引っ越した先の下宿屋には、GIビルを利用して同じアカデミー・ジュリアンで美術を学んでいたボブ・ラウシェンバーグがいたんです。彼の大きな笑い声。それに気づかないわけがない。下宿のどこにいても聞こえるような、まるで楽器のような笑い声。本当にびっくりしました。結局、私たちは毎日いっしょに学校に行くようになったんです。

家を初めて出て一人外国で学ぶ18歳の少女が、同じ美術を志す青年に一目で恋をしてしまった、そんなようすが伝わってくる。

二人にはアカデミー・ジュリアンの授業は退屈だった。まず、フランス語の授業がわからなかったし、毎日同じモチーフを描く実習もつまらなかった。それでも美術への情熱は衰えず、モデルと話したり、屋外にイーゼルを立てて絵を描いたり、美術館に行ったり、二人で過ごした日々のことをとても楽しそうに話している。でも、恋は実らなかった。

その頃、わたしはボブの肖像画を描いていたんですよ、きっと。でも、消えてしまった。どこにいったのかわからないけど。より自由な手つきで、より鮮やかな色彩で、実物を描いていた。そんな感じでした。で、とにかく、ボブにはブラックマウンテンに行くことを伝えました。それで彼もBMCに行くことにしたんです。それは私が招いたと言わざるを得ません。

失恋の事情がパリを引き上げてBMCに行くことを早めたのかもしれない。インタビュアーはパリでのマッカーシズムの影響について質問をした。

おお、そうだ!そうですとも。マッカーシーには破壊的な要素があった。アメリカから来る人の多くは同性愛者でした。マッカーシーは同性愛者に対してとても手荒で、とても恐ろしかった。私たちはそれを強く意識していました。

リベラルな人、右翼でない人は誰でもマッカーシーとトラブルになったんです。私の父は作家で、父の知り合いの多くは仕事も何もかも失ってしまいました。本当に恐ろしい時代でした。

少女は青年が同性愛者(あるいは両性愛者)であることを知っていた。当時のボブとの関係についてこう答えてる。

私は彼にとても心を奪われていましたが、もちろん彼はそうではありませんでした。彼は私をとても大切な友人とみなしていました。私たちには芸術に対する熱意がありましたから。私たちはお互いに励まし合っていた、そんな感じでしたね。私がブラックマウンテンに行き、続いて彼が来たときも、私たちはとても良い友人であり続けました。アルバースは私たちを「ボブシー・ツインズ[the Bobbsey Twins=当時の子ども向けの双子のキャラクターで、いつも一緒に行動している似たもの同士の例えで使われる]」と呼んでいました。だから、いつもそんな感じだったんです。私たちは親友でした。

ここからBMCの話に移ろう。

まず第一に、この場所は、可能性に関するあらゆることを理解しようとする、目を見開いた人々※30でいっぱいでした。とても小さな学校で、学生とほぼ同数の教員がいました。わたしたちは授業だけでなく学校の世話もしなければならない、ワーカースタディのようなものでした。わたしはいつも、BMCで最も重要なのは授業ではなく、夜の食堂で詩人や科学者や音楽家と話をすることだと考えていました。そうすることで、私たち[BMC]の全体像がわかり、自分もそこに巻き込まれていることがわかる。私たちはクリエイティブな生活を幅広く体験することができたのです。

最初、ヴェイユにあてがわれたのは6〜7人の相部屋だったが、同室者とのトラブルから、アフリカ系アメリカ人のデロレス・フルマン※31に同室を申し出た。ノースキャロライナではまだ人種統合政策は採られておらず、人種隔離の背景もあってフルマンは個室を持っていたのだ。フルマンは最初渋ったようだが折れて、二人のルームシェアが始まった。二人はすぐに仲良くなった。

アッシュビルに行くととても居心地が悪かった。すべてが隔離されていたんです。デロレスと一緒に店に入ると、みんな私たちを分けようとする。映画にも行けないし、教会にも行けない。彼女は教会に行くのが好きだったんです。音楽を学ぶ学生で歌うのが好きだったから。

あるとき両親が遊びに来て、休暇中に私を旅行に連れて行きたいと言うんです。それで私は「なら、デロレスも一緒に行こう」と提案しました。でも母は「スーザン、それはいい考えじゃないわよ。デロレスはシカゴ出身だから、シカゴは人種隔離されていないの。けれども、もし私たちが旅行するなら一緒にレストランにも行けないし、ホテルにも泊まれない、何もできない、みんな悲惨なことになる」と言いました。

隔離された街でのひどい状況を経験しました。黒人のルームメイトを持ってとても多くのことを経験しました。

NY育ちでまだ19歳のヴェイユにとって、BMCはまさにユートピアだったに違いない。そこではゲイの恋人も、黒人の友人も、ドイツからの亡命者である師も、皆同じように生活していた。そして、外ではそのことによるトラブルが渦巻いていることも同時に知った。

そう、ソウルメイトです。芸術でお互いを励まし合いながら、思ったことがそのまま出てくるような関係でした。そして、アルバースが学校を去ったとき、私たちも学校を去りました。

[図14]BMCでのスーザン・ヴェイユとロバート・ラウシェンバーグ(1949年)

[図14]BMCでのスーザン・ヴェイユとロバート・ラウシェンバーグ(1949年)

ラウシェンバーグは、49年にヴェイユとともにニューヨークに移りアートスチューデンツ・リーグ(The Art Students League of New York)に入学、サイ・トゥオンブリー※32と出会う。トゥオンブリーはラウシェンバーグに勧められて51年と52年のBMC夏期講座に学生として参加している。このころのBMCのアートコミュニティには、いわゆるニューヨーク・スクールと称されるNY拠点のアーティストも多く、NYで活動し夏をブラックマウンテンで過ごすパターンができていたようだ。BMCからNYアートシーンへの参入もあり、2010年にはその関係を捉えたレイ・ジョンソン※33の展覧会「from BMC to NYC」(BMCM+AC)が開かれている。

ラウシェンバーグは、64年にアメリカ人アーティストとして初のヴェネツィア・ビエンナーレ国際絵画大賞(The International Grand Prize in Painting)を受賞。それは、戦後の美術界の中心がヨーロッパからアメリカに移る号砲となった。同年にカニンガムの舞台美術監督として世界ツアーを巡るが、途中トラブルがあり、以後しばらくケージ、カニンガムとの協働はない。日本でも草月会館で公開制作を行なったが、このときのできごとが日本で人気が出なかった原因となる。いずれにしてもいいことばかりではなかったようだ※35。

1966年、ラウシェンバーグはアーティストとエンジニアのコラボレーションを促進するための非営利団体「E. A. T.(Experiments in Art and Technology=アートとテクノロジーの実験)」を立ち上げ、アートとテクノロジーの融合に先鞭をつけた。84年には国連で「ラウシェンバーグ海外文化交流」の開始を発表し、90年に「ロバート・ラウシェンバーグ財団」を設立。世界平和、環境、人道問題など、彼が関心を持っていた分野へのアプローチをはじめている。

くだらない話しで恐縮だが、ラウシェンバーグとぼくは同じ誕生日だ。中学生のとき、70年大阪万博で何度も繰り返し通り抜けた自動ドアのモンタージュ作品「支点」の作者としてラウシェンバーグを知ってから、自分にとって特別な作家となった。

[図15]支点(国立国際美術館蔵)

[図15]支点(国立国際美術館蔵)

さて、この章はラウシェンバーグをBMCに導いたパートナー、スーザン・ヴェイユの証言で締めくくろう。彼女も「シアターピース No.1」を目撃した一人だ。

そうですね、彼[ラウシェンバーグ]はその一員でした。そのハプニングについては、興味深いことがあります。誰もが異なる報告をしているのです。みんなが違うものを見て、違う表現をする、とても面白いことです。……ですから、何に注目するかは、見る人の視点次第でした。

まさに、ケージのいうとおり「誰からも違うもの」が見えたのだ。だからのちにそれを「ハプニング(happening=偶発的な事件、不思議なできごと)」と呼ぶようになったのだろう。

でも、私はハプニングのことはあまり知らないのよ。

ヴェイユは、そう付け加えるのを忘れなかった(たぶん、いたずらっぽい笑みと共に)。

アルバースが去ったBMCに、若いアメリカ美術の芽が育っていった。エマ・ハリスはアルバースが主導した48年の夏期講座について「カレッジにおけるヨーロッパの芸術家たちによる支配の終わりと、次の25年間においてアメリカ芸術の創造的リーダーとなる若いアメリカ人の台頭を示した※35」と述べた。戦いに疲弊した老練な欧州と、勝利に沸く若いアメリカ……。戦争の痛みを経て、ようやくアメリカはヨーロッパから離脱することができたのだ。そのドラマの典型をBMCにみることができる。

さて、2022年10月29日、長い自粛期間を経て、ようやくぼくはブラックマウンテンに発つことになった。ワクチン接種の証明書など煩雑な手続きはまだ残っていたが、入出国時の隔離はもうなくなっていた。次回は再びフィールドワークに戻ったところからお話ししたい。