はじめに

本稿は3部構成である。第1部「書体の歴史と分類」では前半でゴシックという言葉の由来や発生展開の概要をまとめ、後半ではブラックレターの分類を基に特徴を眺めてみる。第2部「ブラックレターとローマン体」ではブラックレターが選択使用された様子をローマン体と比較し、さらに工芸としての文字の視点からも眺め、第3部「近代ドイツ社会でのブラックレター」では近代ドイツに絞ってブラックレターの特異な扱われ方の様子とその背景にあるものを探りつつ、主要参考文献からの引用を案内として紹介する。

専門家の言葉から

ブラックレターという活字書体についての本格的な記述は、タイポグラフィ上の他のテーマと比べて格段に少ない。雑誌や書籍でもブラックレターをテーマにした発行物はあまり見かけない。以下はタイポグラフィについての専門家たちからのブラックレターについての数少ない言葉である。

神聖なる目的を持った勤勉さを証明するものとして、簡単なことを難しく言いくるめるときの、ある種の喜びの表現です※1。

——ハリー・カーター(Harry Carter)

ブラックレターは18世紀末に事実上死にました。……ブラックレターはその限界がどうであれ、中世の工芸人たちの創造的な能力の証拠となるある種の記念物を残しているのです。最も威厳があって、後の世に進化してきた最も理詰めのミナスキュールです。現在我々は、残念ながらイングランドとアメリカで衰退と俗悪化を見ているのです※2。

——スタンリー・モリスン(Stanley Morison)

現在、ブラックレターはドイツ以外の国々では「ある時代の書体」であり、そのために誤って使われていることが多い。つまり、使用者はこの特定の「タイポグラフィ上の遺産」の歴史的背景を知らないのです※3。

—— 『モノタイプ・レコーダー』の匿名エッセイ

当初からブラックレターとローマン体との間の対立は、重大な対照性で色付けられてきました。つまり中世主義対近代性、カトリック対プロテスタント、ルター派の経験主義対イタリアの人文主義、ドイツのロマン主義対フランスの啓蒙主義、国家の権威対個人の自由と民衆の主権、国家主義対世界主義、神秘主義対合理主義、これらの対比はドイツとイタリア、それに長年の相手であるドイツとフランスの間の古い敵対に源があります※4。

セオドア・デヴィヌはPlain Printing Typesの中で「ブラックレターはローマン体の造形の退化だ」と宣言しました※5。

——ポール・ショー、ピーター・ベイン (Paul Show and Peter Bain)

ブラック・レターの識別や特定は、常に印刷人だけでなくタイポグラファの間でさえも大いに迷う問題なので、ガウディは過度に関わる必要がないとしていました。活字の分類は不正確なことであり、ブラック・レター活字は曖昧で、ほとんどのタイポグラファにとって容易に近づけない情報源ですし、それに対して集中的な研究が必要です※6。

——アレキザンダー・ロースン (Alexander Lawson)

言語と活字は、人口の大部分にとって文化的な自己確認の基本的手段でなくなってきています。その代わりに国家主義者の神秘的な象徴、民族主義者の幻想、非合理的信心、そして神話がそれにとって代わっているのです。この誤った自己確認は、危険な武器となっています※7。

——イヴォンヌ・シュヴェーメル・シェダン (Yvonne Schwemer-Scheddin)

ブラックレターは強調やコントラストを演出するために、ローマン体やイタリック体が席巻する世界の多くの場面で使われます。また、新聞の題字あるいは宗教用の小冊子のタイトルに限定される必要はありません。活字設計者たちも諦めてはいません。優れたブラックレターは20世紀でも作られています。ドイツ人のルドルフ・コッホや、アメリカ人のフレデリック・ガウディなどです※8。

——ロバート・ブリングハースト (Robert Bringhurst)

上に引用した記述のうち最後のブリングハーストの寛容で楽観的な記述を除けば、そのどれからも独特の含みや複雑さが滲み出ている。ブラックレターについて、カーターは「歪んだ喜び」としてその使用における屈折した複雑な心情を、モリスンは歴史的には「記念物」として過去のものとの認識を示し、匿名氏はこの書体についての使用者の誤用と知識不足を指摘し、ショーとベインは「ローマン体との二項対立」を示して宗教・文化・政治・思想が絡むと指摘し、ロースンは「近づき難く迷う対象」だと述べてその曖昧さと複雑さを問題視し、シェダンは「偶像と神秘への回帰」「危険な武器」としてその使用における背景に注目し、警告している。

どうもイデオロギー的色彩を帯びた記述や厄介な対象であることが目立つと言わざるを得ないし、一般的な理解不足も絡んでいるようだ。ブラックレターを知るには、そこに複雑な課題が横たわっていることがわかる。その課題とはブラックレターの造形に現れている諸国の歴史、言語、民族、宗教などの一筋縄ではつかみきれない要素が絡んでいるという事実にある。その理由は、文字書体に対する精神性が絡むこと、あるいは心情や気分という説明を拒むような退っ引きならない深層に答えのヒントがあるという事情を示唆するからだ。

さらに我々日本人にはとりわけ簡単には理解しがたく、思いもかけない対象だ。ブラックレターを単なる装飾的な文字として見るだけで、ロゴのような単独の使用目的以外でほとんど使うことがないからだろう。知らないで使うことは幸福で、うっかり火傷程度で済むくらいならばまだマシなのだろうが、政治や宗教などに絡むとなると、軽い傷の程度では済ませられないこともありうる。ともかく食らいつくことでしかこの門は開けられない。

この書体の背後には、接近を拒む何かがありそうだが、欧文タイポグラフィの歴史を覗き見している探偵気取りの私には、なんとかして一定の理解の段階には達したい。そこで、これはその理解のための手探りの試みとなる。なるべく単純化して骨格だけでも掴みたいと試みることにする。

参考文献について

ブラックレターについて英語で紹介された参考文献は限られている。内容が詳しい本格的な文献は、スタンリー・モリスン著『Black-letter text※9』だと言われている。これは活字化する以前のスクリプトつまり手書きの文字について、その変化の痕跡を丹念に辿って詳述されており、図版も多く、理解を助けている。

また、ハリー・カーターは、先に紹介した著作の中で、ヨーロッパ各国の活字化しはじめたブラックレターの諸相を紹介している。その中でカーターがブラックレターに触れているタイトルは「共通する地域的特質の確立(The Establishing of Common Idioms)※10」の章で、これは特定の人々が特定の時代と土地で使われていた典型的で特徴ある書体の出現についての解説である。そのほか書誌学者で大英博物館の印刷本担当者A・F・ジョンスンの記述などがある。

そして20世紀末に『ブラックレター:活字と国家の自己確認(Blackletter: Type and National Identity)※11』という刺激的な小論集が発行された。序文を含めて8つの小論文が豊富な図版とともに掲載され、いずれも問題意識が強い意欲的な論考である。分類については、カリグラフィの分野と活字書体では多少の違いが見られる。そのことは後の分類の項で若干触れることになる。ここでは活字書体を中心とする分類に限定する。

1. ゴシックの由来

ゴシックとは

ブラックレターという名称は、本来はゴシック体と呼ばれている書体のことである。ゴシックとはイタリア・ルネサンス期の15世紀頃に、人文主義者が特殊な感情を込めて「ゴート的」と蔑称したことに始まる。その呼称の源は「ゴート(Goth)」であり、ゲルマン部族のひとつであるスウェーデン人を指すという。またゴートはゴシック(Gothic)としてゴート語やゴート人という意味になる。

だが、名指しの元はむしろ人文学主義者が嫌う以前から存在したゴシック建築に関係していた。ゴシックは、フランス様式とも呼ばれていた教会建築の流行に対して、イタリアの文化人たちがゴート人の(gotico)様式を侮辱・嫌悪したことから広まったという。つまり11世紀後半から生まれ、12世紀に本格的な広まりを見せた北フランス発祥の独特な教会堂の姿を指していた。

また手書き文字(スクリプト)の書体としてのゴシックとは、建築との類似性にも通じる。それは神のおわす天上への憧憬からの感情に基づく昇天性、また堂内の装飾における森閑さと壮麗さなどの演出と呼応する、装飾の過剰気味な追加が基本的な特徴である。ゴシック体の上方へ突き出す鋭いストロークや、左右から圧縮された形状に見られる緊密性と重々しさが、流行した教会建築の威圧感と権威性に共通するからであろう。だがそれゆえ、ルネサンス期という中世の空に重く暗く垂れ込めていたカトリックの厚い雲を振り払おうとして登場した人文主義思潮にはそぐわなかった。

例えば初期人文主義の代表的存在であるキリスト教人文主義者はエラスムスである。彼は1521年にはバーゼルに住んでいて人文主義の印刷者フローベンと深く付き合っていたが、明快なローマン体をラテン語にふさわしいとして要求したことが伝わっている。ゴシック体を読みにくいとして嫌ったことは有名であり、同時代や後続の人文主義者への影響力も少なくなかったであろう。

そのことはエラスムスの行動からもうかがえる。彼が自著出版のためにヨーロッパの名のある印刷所がある国々を巡った先の土地には、ヴェネチアのアルダス・マヌティウスやバーゼルのヨハン・フローベンなどローマン体を主要な活字書体として活用した印刷者がいた事実もわかる。エラスムスについては次の2部で触れることになる。

逆に言えば、ゴシックは手書き書体の種類と教会建築様式で呼称が重なる。さらに両者には時代的に共通性がある。この特殊なスクリプトも同じ頃に生まれたとされるからだ。ゴシック体の書法の直接の起源は8〜9世紀のフランク王国のカロリング朝にアルクインが整理したカロリング朝の小文字主体の文字にある。それはやがて洗練を重ねて、規範的な読みやすい文字として11世紀末から12世紀にかけて広まりはじめたが、この時期はゴシック建築の発生展開と時代をほぼ同じくする。

また、近代に至って多少の混乱が生じた。ゴシック・スクリプトの黒々とした均質性のもたらす重量的なテクスチャが、近年に至って活字化されはじめた頃の太いウェイトのサンセリフ体と重なるように感じられていたことが想像される。おそらくそこからサンセリフ体をゴシック体と呼ぶ習慣が主に北アメリカで生じたのだろう。さらにサンセリフ体は、欧州では別にグロテスク体とも称された。肯定的な響きではないことが特徴であり、ゴシック由来の名称が当初からある種の特殊性を宿命的に孕んでいたことを暗示するようである。

ゴシック建築

ゴシック建築は、12世紀前半にフランスで生まれた。ゴシック大聖堂の登場である。だが、「森林としての内面も外面もない」「奇怪な透明性」などと評されることもあった。この「大聖堂」とは元来は複数の建築物の集合体だったが、司教の教会堂へと変質し、8世紀には司教の座る椅子である司教座となった。その大聖堂がひとつの様式へと整理され改築されていったのは12世紀からだったという。

この大聖堂についての評で「森林」という語が使われたことには説明が必要だ。これはキリスト教の勢力拡大戦略と関わる壮大とも言える執拗で策略的な異教改宗への促進運動と関わる。

その過程を図式的に大雑把にまとめると次のようになる。11世紀の北フランスでは森林と原野の中に集落が点在していたが、常に異民族の侵入・侵略への恐怖の中で暮らしていたという。彼らは多神教という自然界の事物や現象を神として捉えており、また身近な森は聖なる場でもあったという緩やかな信仰形態であった。

あるいはまた多産と豊穣を象徴する女神と母なる大地を崇める地母神信仰もあった。生存の危機と恐怖を克服するため、そして豊かさを実感するために自然の大地にすがることにより、精神の平安を求めたのだろう。人間より大きな包容力の中にひとときの安寧を保ったのだと想像できる。

ちなみに、地母神については、次の言葉がわかりやすいだろう。

地母神とは大地の生命力を人間に付与する存在への信仰から生まれた女神である。人類史上最古で、普遍的な宗教活動の一つであり、後世に擬人化された女神である。

小林登志子『古代オリエントの神々:文明の工房と宗教の起源※12』

さらに地母神には3つの属性があるという。1つ目は処女性で、母体は清純であるべきだからであり、2つ目は愛欲で、生命力の付与の原動力だからと考えられ、3つ目は戦闘で、憎悪や暴力の発動の中で善悪を超越した存在とされるからだ、との解説が続く。つまり、地母神は生命と直結する大地と人間との間での心身の均衡を保つ存在だったと言えよう。

そのうち11世紀中頃から大開墾運動が発生する。以後250年続いて地勢的および生活上の形態に大きな影響を与えた。森林を切り拓いて農業改革が始まる。これは農具や農法の改良と馬などの活用により穀物生産高の向上を図るものであった。

この運動の中心にはキリスト教信者である修道士たちの指導があった。「禁欲、学習、労働」を価値として広める中で、開墾作業を農民とともに進めた結果、11世紀にはフランス全土の60%だった森林が、12世紀末頃には20%にまで減少したという。いかに大規模で組織的な動きだったかがわかる。

その動きは人口の増加を意味した。人口の90%を占めていた非キリスト教徒の中から、開かれた土地に築かれた都市集落へと流れる人々が次第に増えてくる。この人々の流入は農村から一種の異界への移住でもあり、そこにはあらゆる地域から人々が集まったようで、ある意味で都市という様々な種類の地母神的宗教と、進出しはじめたキリスト教とが混じり合う場所でもあった。異郷の地で地縁や血縁から離脱した人々は、その不安を解消したくなる。

酒井健『ゴシックとは何か:大聖堂の精神史※13』の中で、上のような解説と以下の貴重な記述に出会う。

失った巨木の聖林への思いは強く、母なる大地への憧憬を募らせるばかりだった。巨木の森と母なる大地にもう一度まみえたい。深い左極の聖性のなかで相互の、自分と自然との連帯を見出したい。このような宗教的感情を新都市住民が強く持っていたことにゴシック大聖堂の誕生の原因は求められる。

酒井健『ゴシックとは何か:大聖堂の精神史』

そこに教会を建てて聖母マリア信仰を唱えて異教との共通性を演出し、地母神信仰の多様さを普遍性へと高めるような意図を伴って、異教徒の不安を吸収する運動が実行された。この「左極」とは恐怖感覚や不吉さを表す語彙だとのことである。ちなみに右極とはその反対の歓喜の感情だという。

そのとき、教会という聖堂は異教徒だった人々との融合を図る場として機能した。聖堂内は深い森の記憶を呼び覚ましただろうと想像される。聖堂の内部では大開墾時代で消えつつあったブナ、ナラ、カシワなどの高木の形象化が図られる。高木のしなやかな枝は聖なる曲線などに代わり象徴扱いされる。

また薄暗く不気味な堂内は、昼でも暗い森の記憶を呼び覚ましただろうと推測されている。ステンドグラスから差し込む光は、森の木漏れ日の清冽な光に見えた。この種の工夫が込められたゴシック建築は、見事に異教徒を融合させ、信仰心ある人々を親しみのある広い空間内で抱擁するような安心感で惹きつけ、強く結びつけたようだ。

なるほどこの説は分かりやすい。つまりキリスト教は土着信仰を見事に融合する装置として、内部に象徴性を塗り込める形でゴシック建築を活用したと言える。大聖堂の中で人々は個としての存在の矮小化を痛感したかもしれない。

ゴシックにおけるこの狂的な上昇志向は、死すべきものとしての人間の卑小さ・脆さ・有限性への深い自覚と同時の出来事だった。ゴシック大聖堂の天井の高さは、人間の力を超えたカリスマ的な力への強い憧憬と、この超人的な力によって救われたいとする切羽詰まった願望の合わさった表現である。

酒井健『ゴシックとは何か:大聖堂の精神史』

キリスト教はゴシック建築により各地の原始宗教を飲み込み、その地盤を強固にした。しかし、フランスにとどまらずドイツなどにも広まって各地で盛んに建てられた聖堂の内側は、やがて強固な無言の圧力として機能し、ますます壮麗化と権威化によりその象徴的な地位を確固たるものにした。

だが、教会組織は世俗化する。巨大な組織的膨張による権威の安定という伝統に包まれて思考の固定化とともに習慣化と保守化が進み、教会の役割が硬直化して堕落とともに世俗化が顕著になった。そのような教会運営に対する基本的な疑問が湧き起こり、ついに新教・プロテスタントを生む下地ともなった。

2. ブラックレターへの道

ラスティック

ブラックレターという書法の起源には2つの流れがあった。大雑把に言えば、ローマ帝国末期に生まれた(英語読みでは)「ラスティック(Rustic)」という大文字だけの書体と、カロリング朝に生まれたカロリング・ミナスキュルという小文字との合体に由来する。「ラスティック」とは「ルーラル(Rural)」と同じ語源をもつ「田舎の、素朴な」という意味である。

ラスティックはおよそ1世紀から6世紀の間に使われた。当初は二流の書体の扱いであって、3〜5世紀が最盛期だろう。また3世紀頃から「アンシャル」が生まれ、その変種の「ハーフ・アンシャル」も同じ頃に書かれはじめ、5〜8世紀にかけて盛んになった。「ハーフ・アンシャル」はむしろ「ハーフ・ミナスキュル」と呼ぶ方がわかりやすいだろうとモリスンは言う。同意見だ。やがて8〜12世紀の「カロリング朝」に案出された小文字へと変化した。そしてラスティックの俗性が公式性を獲得する。

大文字で書かれるラスティックは左右から圧縮されている。だが、長文用として書かれる習慣が衰え、使用される機会は主に見出しや重要な語や短い文章の強調などに限られつつ生き延びた。その理由のひとつに、スペースの節約に難点があるというのだが、文字幅ではなく、大きめのサイズで文字の高さが作用したのではないか。

ラスティックの圧縮は、9世紀の終わりから10世紀の間の聖ゴールで書かれたスクリプトで顕著になった。この流れの後期の11世紀後半に、大文字の見出し語がラスティックで、小文字の本文がやや圧縮の始まったカロリングにと使い分けが見られるようになる。

左右にやや圧縮されたラスティックの大文字に、カロリング朝の小文字が調和しつつ混じる書かれ方が見られる。12世紀初頭あたりから、整いはじめてその特徴が顕著になった。なおこの文字は「ラスティック・カロリンガ」とも呼ばれた。

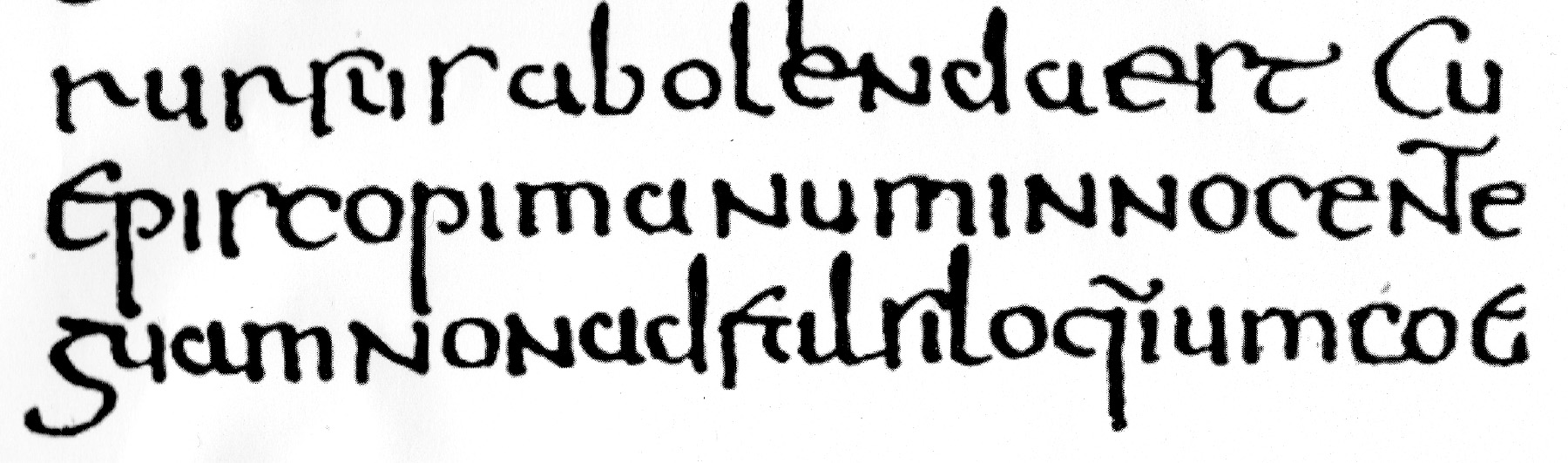

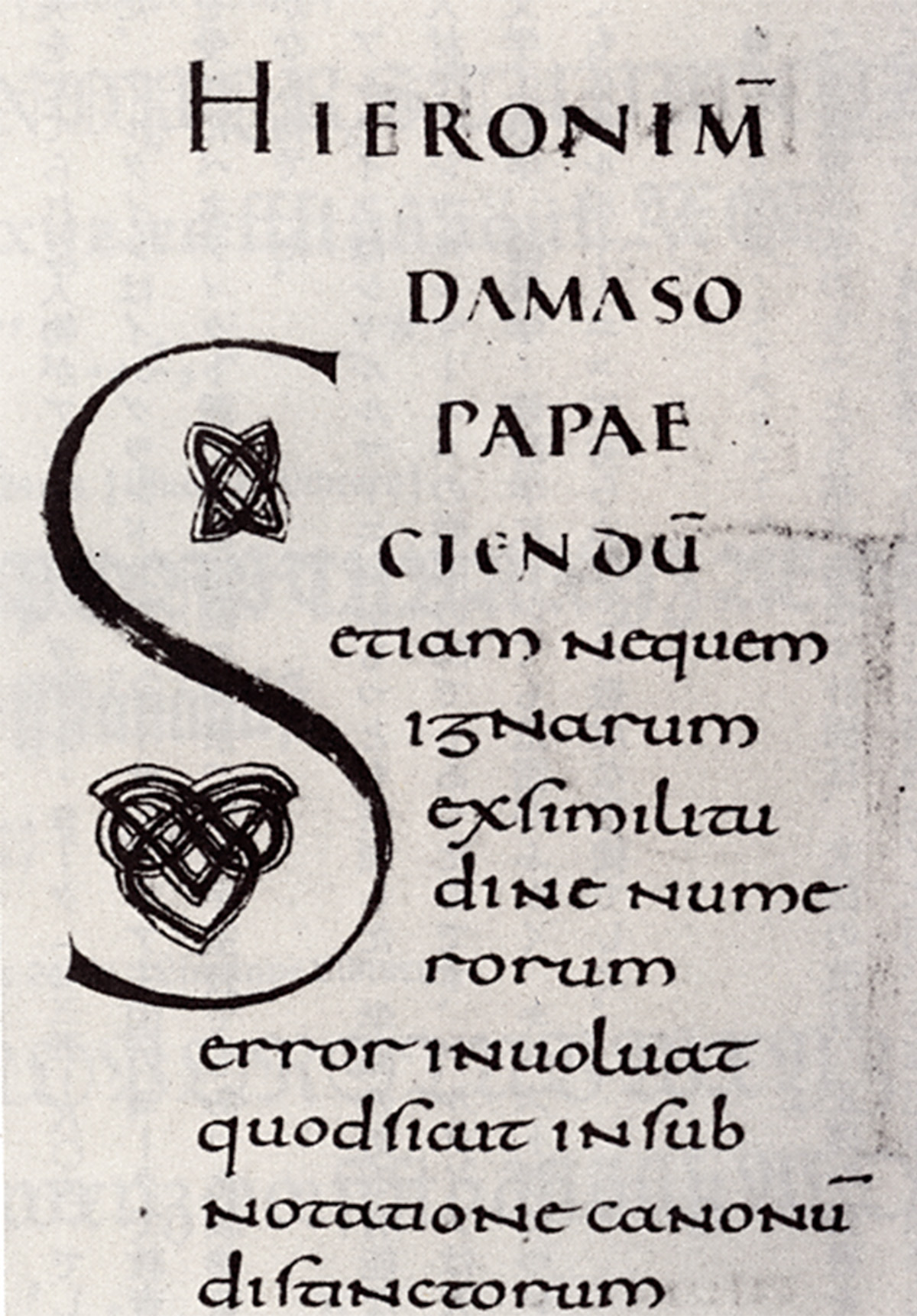

[図1]ハーフ・アンシャル

[図1]ハーフ・アンシャル

[図2]ラスティック(大文字)

[図2]ラスティック(大文字)

カロリング朝の小文字(ミナスキュル)

上にあげたカロリング朝の小文字(Carolingian minuscules)は、8〜9世紀に登場した。現代のラテン・アルファベットの起源と言われ、カロリング朝における改革で整えられた書体である。この書法の改革は後世に「カロリング・ルネサンス」と呼ばれた試みのひとつであるが、この発案者はシャルルマーニュ(カール大帝)だった。

改革の目的は、キリスト教の熱心な信者だったシャルルマーニュの野望にあった。彼はキリスト教を広げるために領土拡大を続け、今日のフランス、ドイツ、イタリアなど現代のヨーロッパの地理的基盤をなす国土を統治していった。キリスト教の普及には、言語と書字の統一が優先されると考えたシャルルマーニュは、ラテン語とその記述である正書法の確立を目論んだ。具体的には文法の改訂、聖書類の確定、権威ある聖さん式や教会関係の出版を含む広範囲な教育施設計画であった。これらの試みが長く守られるために、丁寧に書かれるスクリプトを標準化することが決められた。

アルクインの文字改革

780年にその計画のもっとも重要な役目を指導すべく任命された人物がいた。アングロサクソン人のアルクイン(735–804)である。アルクインはイングランドのノーサンブリア王国ヨークのベネディクト派大修道院付属の教養ある書記官室長で学者だった。

シャルルマーニュは781年にアルクインとパルマで出会った。アルクインはヨークの大司教の使命を帯びており、そのローマに行く旅の途上でシャルルマーニュと会った。その際に再会を約束して、アルクインは一度イングランドに帰国する。

アルクインは後年、約束通りシャルルマーニュと再会した。そこで彼は今日でいえば文部科学大臣かそれ以上の権限を与えられた。彼の主な仕事場は、ツールの聖マルタン修道院だった。そして後年「カロリング・ルネサンス」と呼ばれる改革の主要人物となったことで名を残した。アルクインはラテン語とその発音・綴りに精通した学者だったという理由から、彼に白羽の矢が立ったことには、十分な理由があったわけだ。

スタンリー・モリスンによれば、アルクイン自身が直接に書法や書体の手本を示したわけではなさそうだ。いわばこの事業の総括指導者として名が残っているということだろう。アルクインの責任の範囲は、承認された新しいテキストの編集作業だったと言われる。

匿名で書かれた『モノタイプ・レコーダー』の解説には次のようにある。

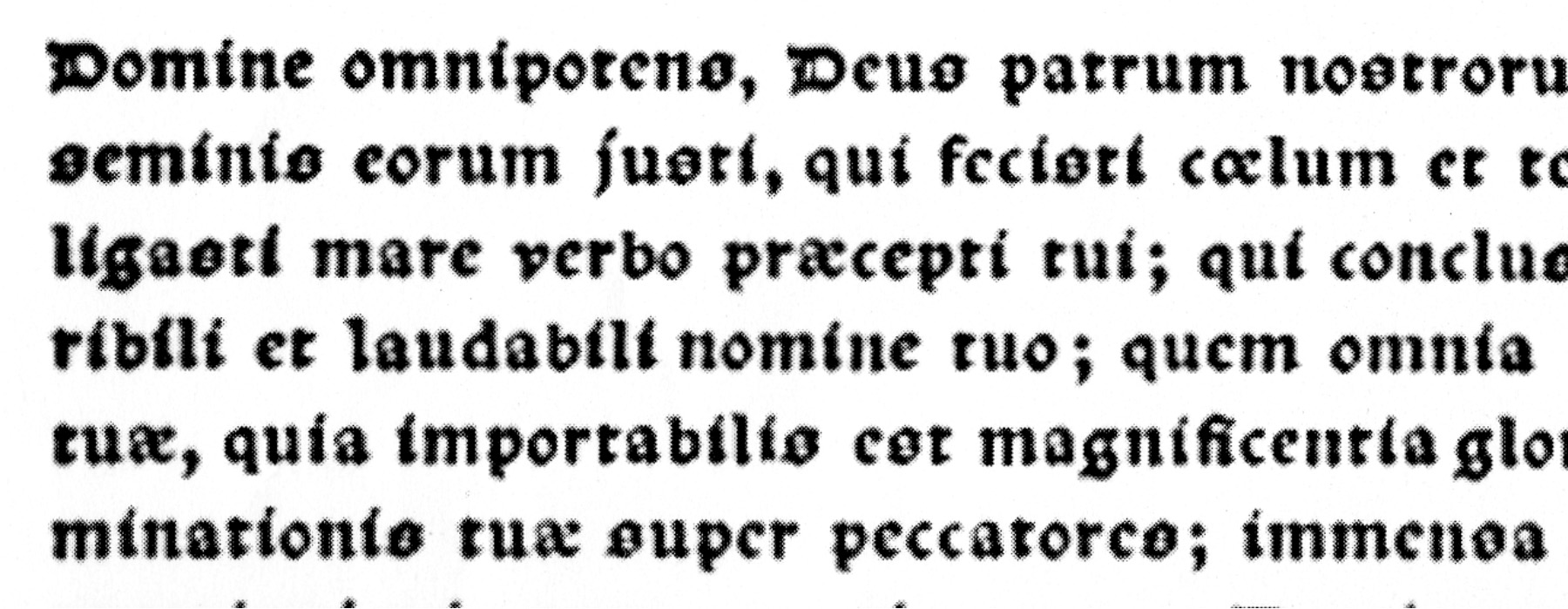

8世紀の最初の四半世紀にシャルルマーニュの大規模な公共施設、道路、橋など建築計画は、教育施設の提供へと変わり、文法、聖書の文章、教会関連の書物を改定しました。この計画に必要とされた膨大な量の文書をより有効に発信するために、シャルルマーニュは新しく設計された文字を標準化する決定を下しました。

アルクインの支援を受けてツールの聖マルタン聖堂は、豪華な書物を大量に作成しました。その書物の文章は、現在ではカロリング小文字、印刷ではローマン体小文字、と呼ばれている新しい文字で書かれたのです。

‘Black Letter: Its History and Current Use’

いわゆるカロリング・ルネサンスの基本はラテン語とその正書法の統一であった。そこに2つの大きな柱があったこと。第1は、ラテン語による聖書類の理解を促すという正書法の確立である。第2は、社会環境の整備のための技術上の記述やその種の作業を遂行するための意思疎通、つまり情報の伝達や交換という手段の確立であったことがわかる。

やがて文字の分節化が行われた。つまり書き分けであるが、だがそれは新しいことではないという。匿名氏の言葉を続ける。

タイトルに碑文調の大きなサイズの大文字、サブタイトルには大きいアンシャル、章の最初の語句にはハーフ・アンシャルを使うことは新しいことではありませんでした。つまり、それが公的に組織化されただけだったのです。

聖マルタン修道院で書かれた優れた書字があり、それはアルクインが修道院長になる前であり、シャルルマーニュがハドリアヌス教皇から原本として使うよう聖典の新しい典型を保管する前でした。

‘Black Letter: Its History and Current Use’

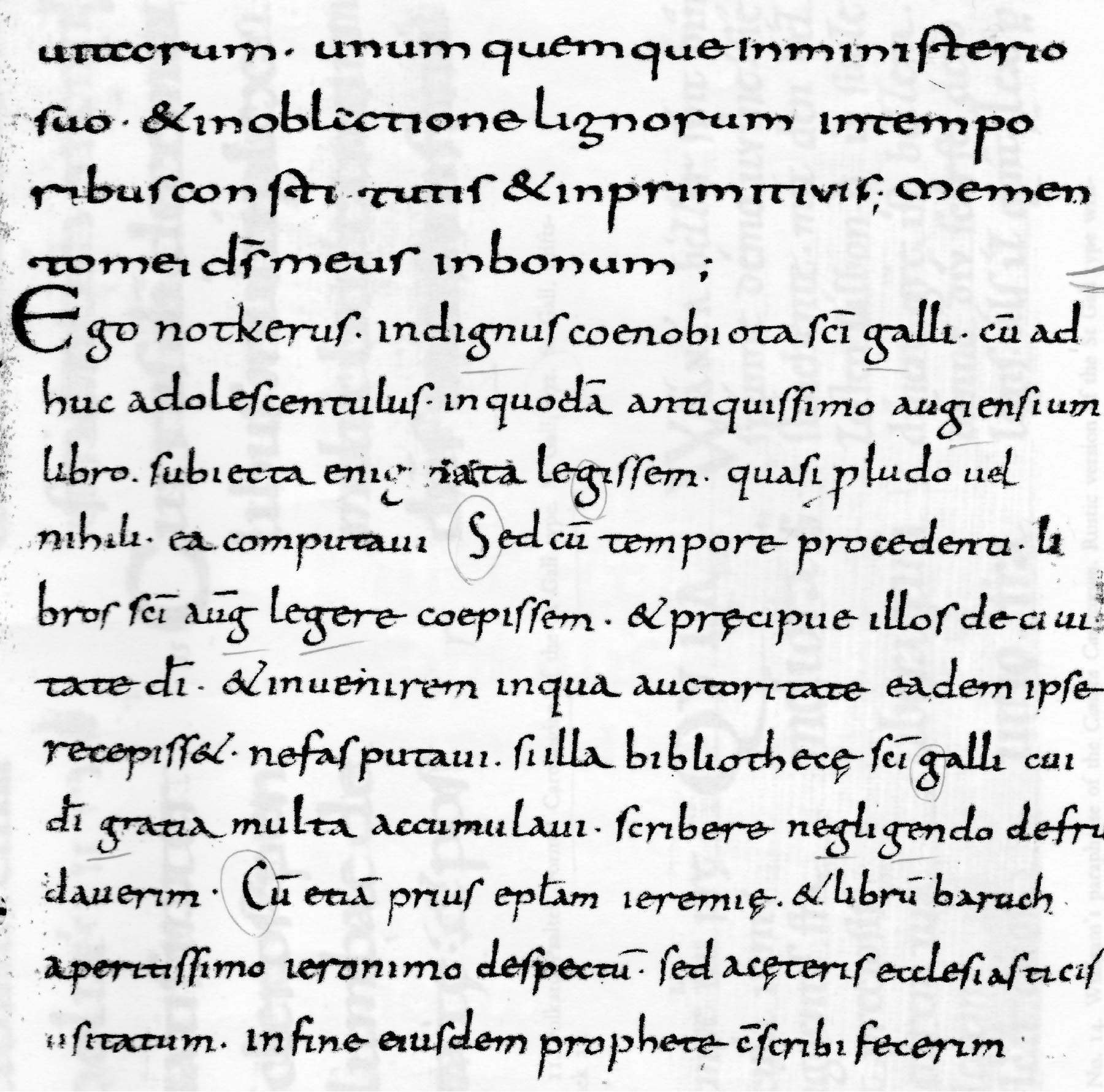

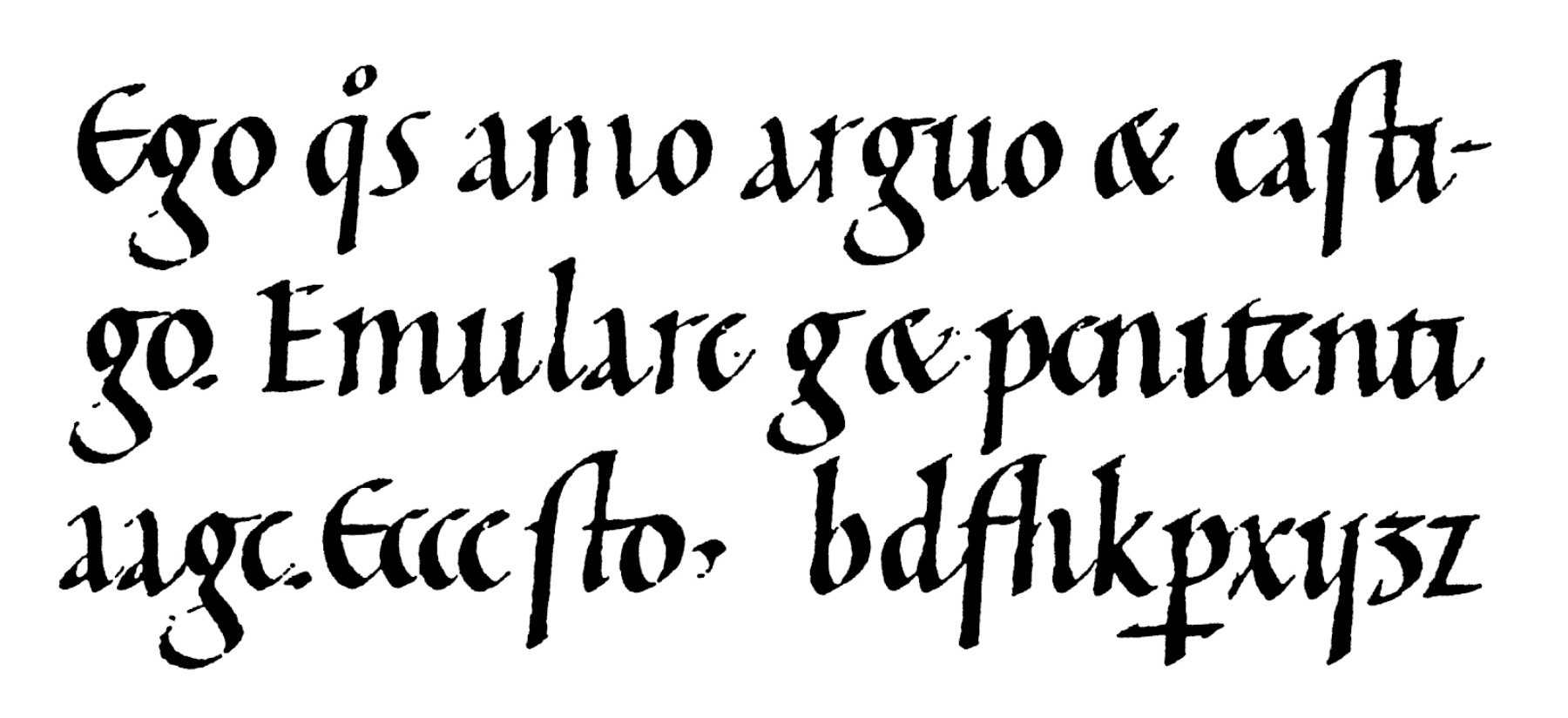

[図3]カロリング・ミナスキュル

[図3]カロリング・ミナスキュル

[図4]カロリング・ミナスキュル

[図4]カロリング・ミナスキュル

すべての書物の本文には1種類の手書き文字が必要だった。またその文字はタイトルでは様々ありえてもただ小文字であればよかった。アルクインの指導の下で大量の文字が、現在「カロリング小文字(Carolingian minuscule)」と呼ばれている新しく標準化されたテキストで書かれた。

モリスンの説明を次に引用する。その文字は「まったく新しい文字造形の発明ではなかった」と結論づけられている。

このカロリング小文字は実をいうと保守的な修正であって、それ以前に行なわれていた書字を決して過激に改革したものではありません。それは中身としてはそれほどの発案でもないのです。もっともカロリング・ルネサンスという言葉で現在要約されているほとんどすべての偉業の特徴としてみた場合の話です。しかし、この特徴ある小文字がひとつの発明でなかったとすると、見出し語に碑文の大きいキャピタルと一緒に使うことや、小見出しに大きいアンシャルを、そして段落の最初の語句にハーフ・アンシャルを用いることは、オリジナルだった書物製作のひとつの様式を確立したことになります。

慎重に作成されたタイトルの序列化は、小文字それ自体というよりは聖書や聖典などの第一級の典型的なカロリング朝の書物の顕著な要素です。当事者たちは急いで小文字を書くという望ましくない習慣を抑制することを慎重に工夫したかもしれないのです。

タイトル用文字のデザインもまた新しくはありませんでしたが、その秩序化は独創的でした。アルクインはスクライブ(写字生)たちに最も重要な見出し語の手本として、ローマ時代の碑文とその効用を思い出させました。

Stanley Morison, ‘Black-letter’ text

文章の内容に応じた分節化、つまり役割上の書き分けが始まったという。またカロリング朝の小文字は公式性を求められ、その通りに書かれた。だが、非公式に速く書くという要請も他方にあり、そこで文字はやや傾きを生じた。この傾きは手の動きから自然に生じる身体性の結果である。大文字は権威あるローマの大文字であることから雑に書くわけにはいかず、そこで目をつけられた書体が同じローマの「ラスティック」であった。ラスティックは左右から圧縮され縦長になった独特の形状で、やや速めにそして左右のスペースを節約気味に書くというインフォーマル性を見せはじめる。カロリング小文字は、二流だとモリスンが評する「ラスティック」と一緒に書くには相応しかったのだろう。

この「ラスティック(rustic)」とは、先述の如く「田舎風の、素朴な」という意味であり、洗練されてはいないが、普段着風の味つまり親しみを幾分かは醸し出していたのだろう。また、カロリング朝小文字にはフォーマルとインフォーマルが存在したことがわかる。モリスンは次のように教えてくれる。

小文字の計画全体は、初期の形では四角で開放的なデザインを維持しようとの意図を示しています。

レタリングの一例としてのカロリング小文字は、その最盛期においてさえも公式と非公式の要素が矛盾して残っている混合したデザインだと認められたに違いないのです。

カロリング・スクリプトの元来の形では、より公式な性格とより非公式な性格との間に線引きをして区別するものがあるとみられます。つまり、古い文字に起源がある公式な文字と古い行書的な文字に起源がある非公式な文字との区別です。

Stanley Morison, ‘Black-letter’ text

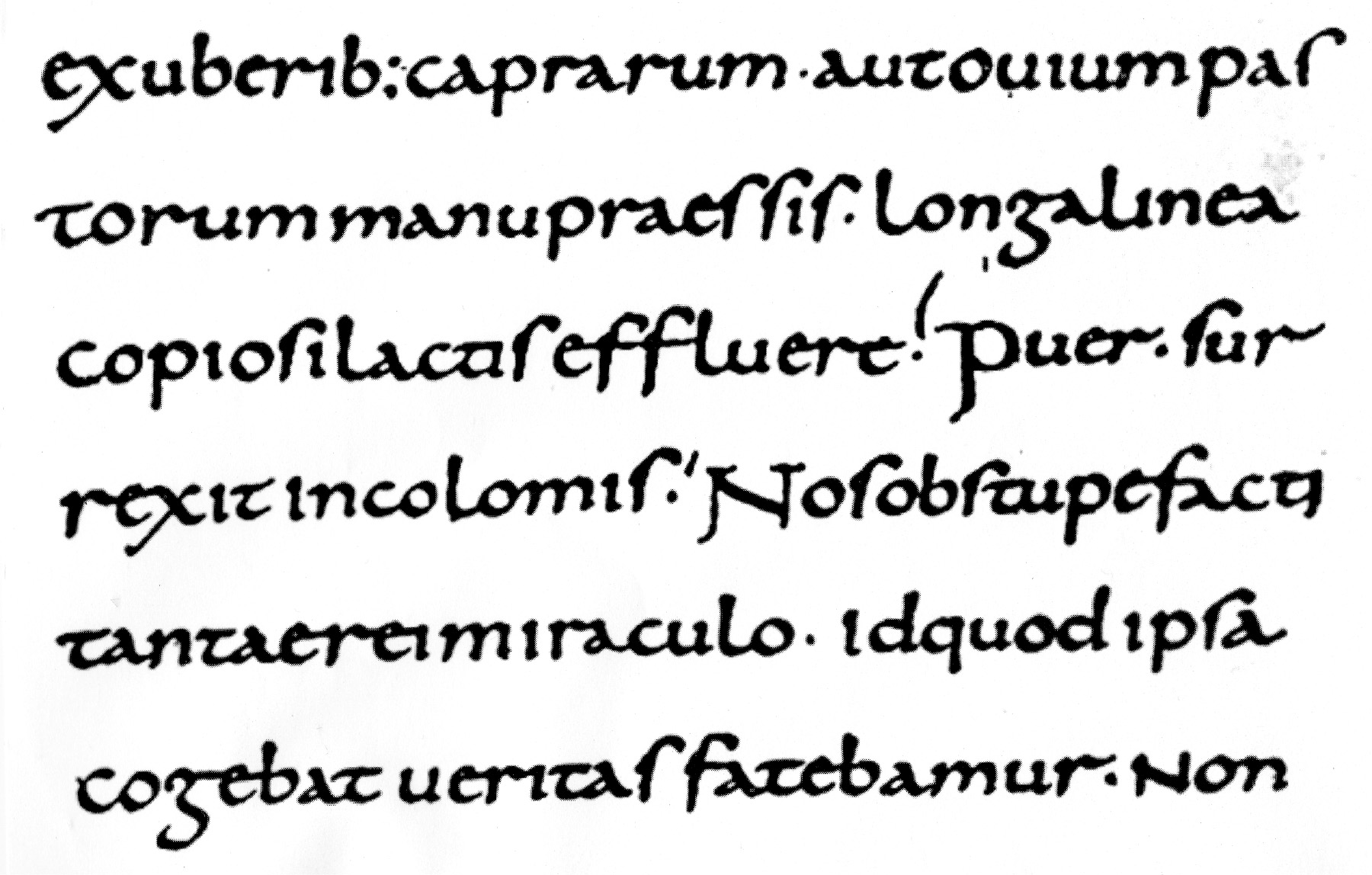

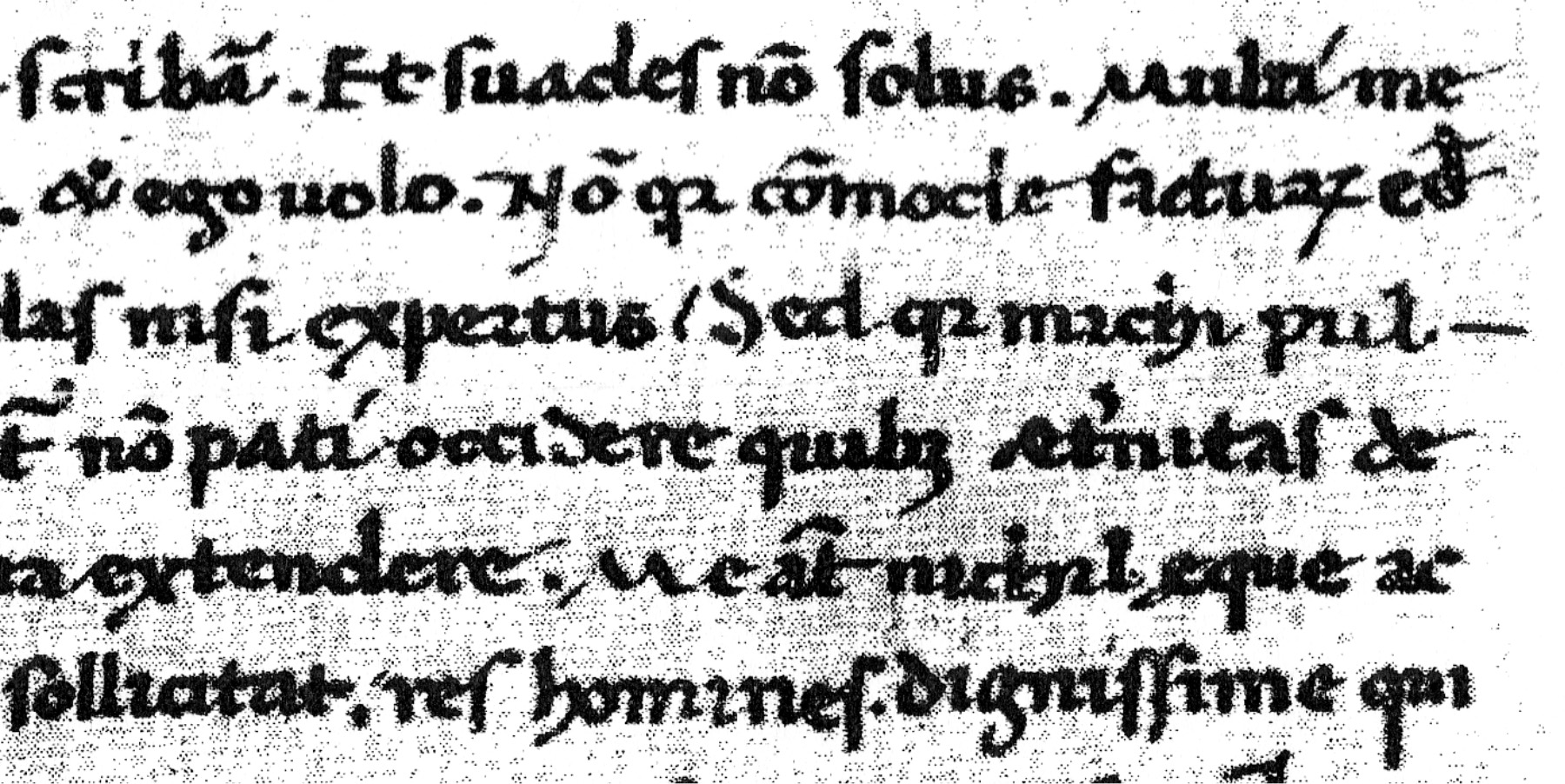

[図5]見出しと本文との書き分けの例

[図5]見出しと本文との書き分けの例

カロリング・スクリプトの2つの流れ

その後「イタリア式のカロリング小文字」が登場する。北イタリア式の小文字もまた、四角の中に行儀よく収まる柔らかめの小文字が12世紀後半に現れる(図6)。その後すぐに「プロト・ゴシック」というブラックレターが12世紀中頃には登場する。つまり、カロリング小文字からブラックレターと人文主義者書体であるプレ・ローマンに枝分かれするという状態が生じた。そして後者はやがて北イタリアのルネサンス最盛期にローマン体という活字書体のモデルへとつながった。以下ではこの辺りをもう少し具体的に記すことにする。

[図6]北イタリアのカロリング小文字

[図6]北イタリアのカロリング小文字

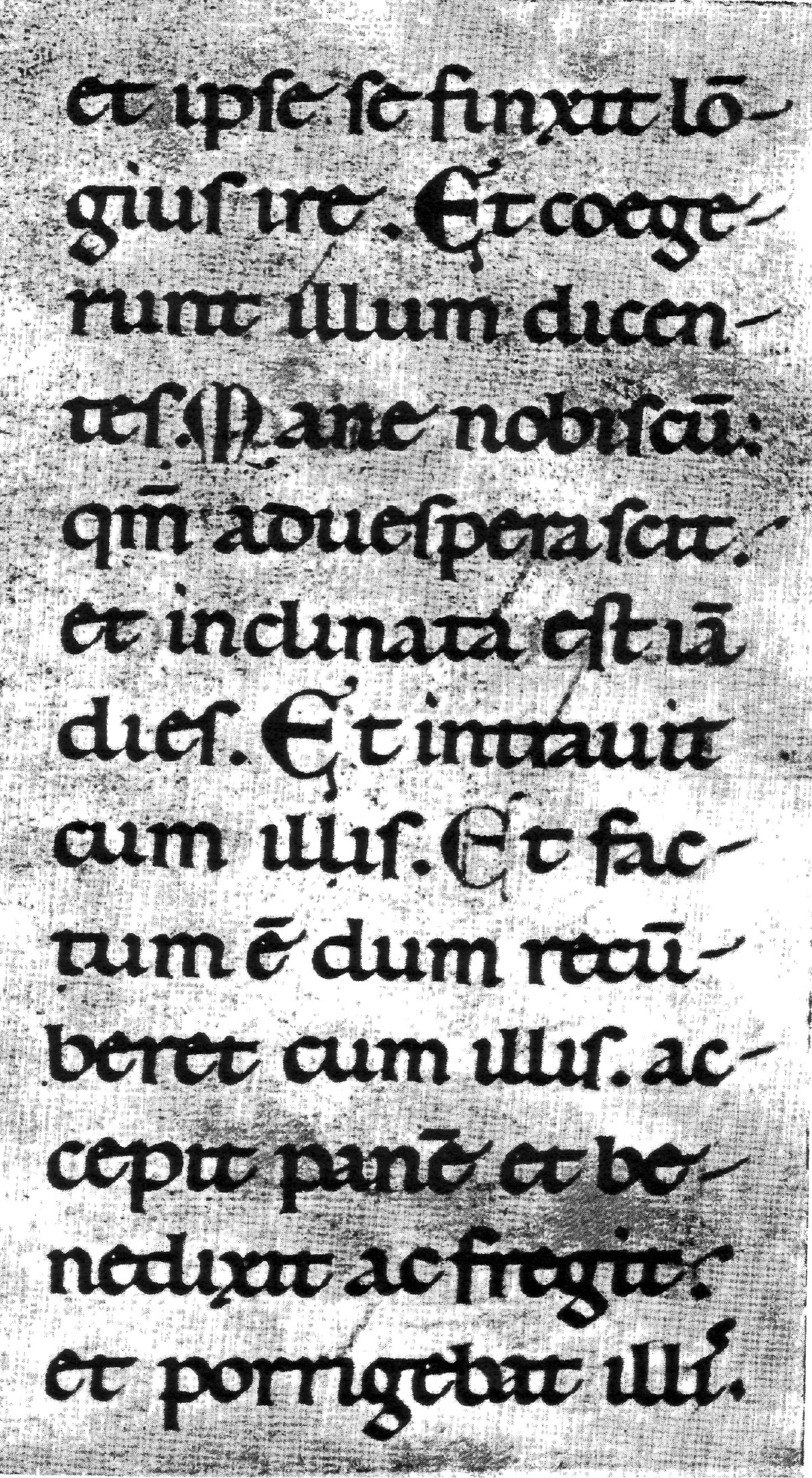

2つの流れ:その1(ブラックレター)

9世紀後半から10世紀にかけて、ノトケルという人物がいた。彼はフランス聖ゴールのベネディクト派の修道士で、さらにヨーロッパの中世まで忘れ去られていたアリストテレスのテキストに初めて注釈を施した学者であり音楽家でもあった。その彼が書き残した旧約聖書の翻訳文(図7)には、興味深い書法が見られる。

図7に見られる特徴は、新しい試みと思える。全体としてはラスティックであるが、上部の4行は公式のカロリング小文字であり、イニシャル・レターで始まる5行目以下では小文字を速めに書き、圧縮してやや傾けてスペースの節約を試みていることが見て取れる。これをモリスンは「時代を反映した小文字と永続する影響力を行使するよう運命づけられた文字の原型だ」として、気取らない一般的書法だという。つまり、この文字が以後の書法の一方であるゴシック体への傾斜の出発点だという認識である。

[図7]ノトケルの書き文字

[図7]ノトケルの書き文字

次に11世紀に圧縮されたカロリング小文字とラスティックの大文字の混合が生じる。それは11世紀後半の、ラスティックの大文字とカロリングの小文字の混合の図7と同じく聖ゴールで書かれた文字である。大文字の見出し語がラスティックで、小文字の本文がやや圧縮の始まったカロリング文字と、使い分けが見られるようになる。12世紀初頭になると図8の「プロト・ゴシック」のように、重くフォーマルな最初期のブラックレターが北イタリアで見られる。ロンバルディア地方で書かれた聖句集の文字である。

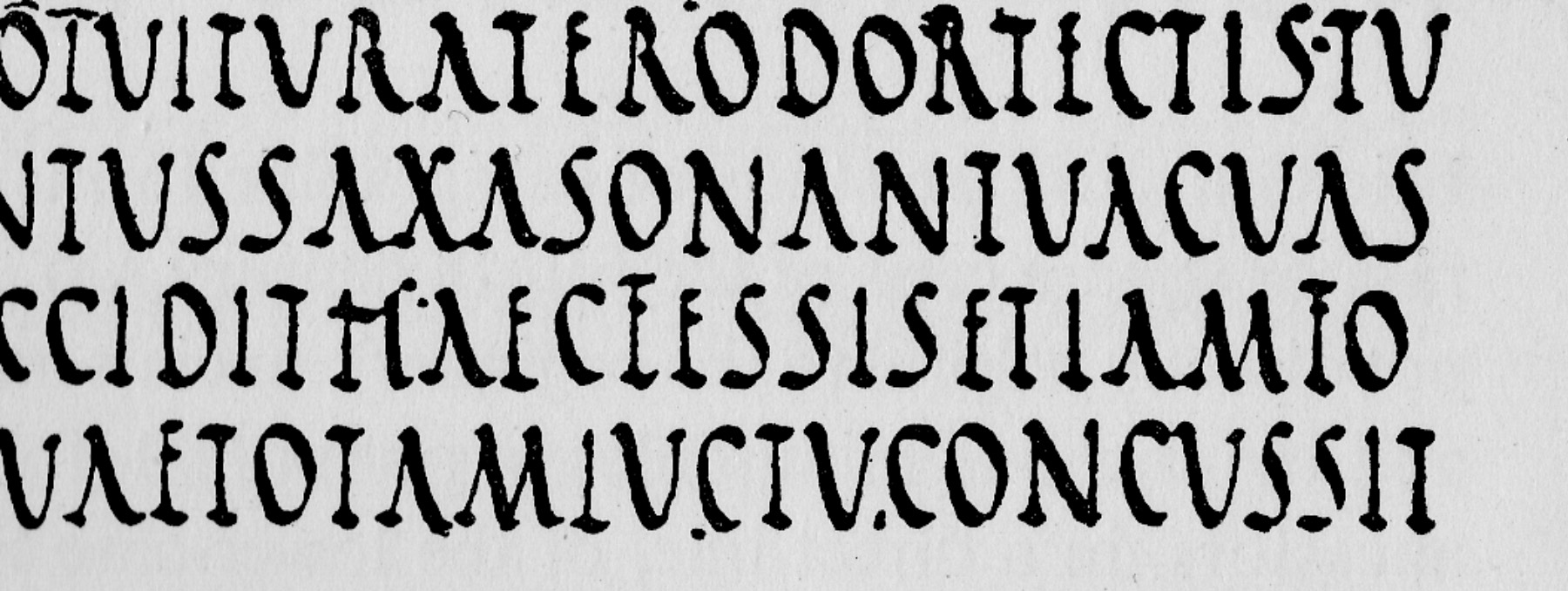

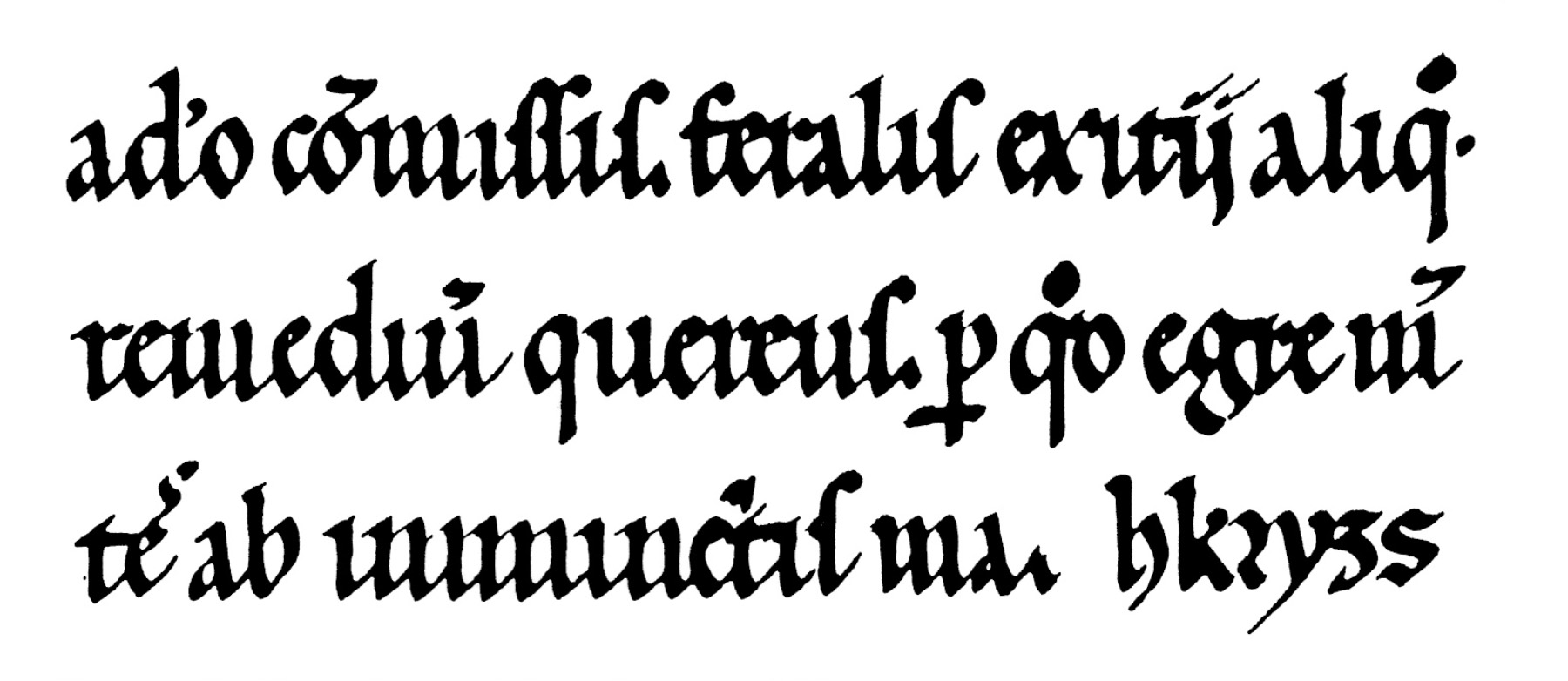

[図8]ラスティック大文字と、カロリング小文字の混合例

[図8]ラスティック大文字と、カロリング小文字の混合例

図8は12世紀後半の同じくロンバルディア地方で書かれた初期のブラックレター化した書体であり、ここにいくつかの変化を見てみる。ラスティックの小文字がセミフォーマルとして書かれていた例がある(図9)。そして12世紀中頃では(図11)、左右からの圧縮が強まったフォーマルの文字が見られ、これはラスティックを受け継いだカロリング小文字という位置付けである。そこにはミーンラインとベースラインに明確な意図を持ったセリフがわずかに見られるが、それは文字の連続性と単語の一体感の保持のためだろうか。

アレキサンダー・ロースンは『活字書体の構造※14』の著作中の「ガウディとそのブラックレター活字(Goudy and The Black-Letter Types)」の章で、ブラックレターの圧縮の原因について、納得のいく説明をしている。

13世紀までには、そのスクリプトは大学のスクライブたちがスペースと材料の節約のために、短縮語や合字それにテキストを書く時間を減らす方法を考案することが習慣化していました。文字自体では太い終筆は先細りのストロークに変わりはじめていたのです。

14世紀までには多くの文字の終筆部は控えめな菱形で終えられました。

Alexander Lawson, Anatomy of a Typeface

また、ブラックレターへの変化と衰退を略述している「手書きゴシック書法の出現(Leonard E. Boyle, ‘The Emergence of Gothic Handwriting※15’)」という短文がレオナード(レナード)・ボイルによって『タイポグラフィ研究誌』(The Journal of Typographic Research) に発表されている。イギリスを中心に見たボイルのこの文章によれば、「西暦1200年は、カロリング書体と呼ばれている400年の時代の終焉を示している。そこではヨーロッパの優れた文字が優雅で唯一の書籍用の文字であったものの終わり」だと断言されている。快適で管理されてしかも短縮されないカロリング朝の書字は、実際にローマ帝国後期のわかりやすくしかもつながりのない書籍用の小文字(セミアンシャル)であったが、例えばイングランドではついに変化の兆候が現れる。

カロリング朝の標準的な書法からの明らかな離脱は、1050年頃のノルマンディに最初に現れました。おそらくですが、鋭い先端から幅広くかなり急に止まる終筆のストロークへの以降は、斜めに切り取られたペンであるノルマンディ(その後はそのほかの地域)で採用されたことによるもので、それはイングランドとアイルランドの写字生たちがインシュラー文字用に使っていたものです。

1150年以降に決定的な兆候がありました。書籍用への需要の増加、読者層の拡大、商取引がゆったりしたカロリング書法からの乖離を広くもたらしました。12世紀のルネサンスは、物事の起源と科学的方法への探求がグレゴリアン改革(1050〜1100年)の間に始まりましたが、教育機関、学者、論文の増大が見られたのです。

書かれた言葉への高まる需要に沿うためにこれらの写字生が必要としたものは、速くて利益もありしかも読みやすい書法であり、出来るだけ狭い地域で可能であったのです。

Leonard E. Boyle, The Emergence of Gothic Handwriting

[図9]カロリング小文字(11〜12世紀)

[図9]カロリング小文字(11〜12世紀)

[図10]カロリング小文字(12世紀)

[図10]カロリング小文字(12世紀)

ノルマンディといえば、イギリスが歴史上で受けた2つの大きな侵略をを想起する。1つ目は紀元前55年のローマ人の侵入であり、法律・政治・道路網・町づくり・ラテン語の読み書きが紹介されたということ、2つ目は1066年のノルマン人の侵略によりイングランドとウェイルズが征服されたことだ。それ以来、支配層ではフランス語が公用語となり、ラテン語と共に後の2世紀間使われる状態が続いた。上の引用は、大陸でカロリング書法の規範からかなり離れた兆候が現れたのが11世紀中頃のノルマンディにおいてであり、その新しい書法がイングランドへの侵略と同時に飛び火した、ということを指している。

ボイルによれば、そこで行われた書法の変化の特徴は、時間とスペースの経済性であり、それが略語の使用と関係していると、ロースンと同じ指摘がある。その工夫がカロリング文字からの離脱となり、150年ほどで完全にブラックレターが姿を現したとされている。その裏には斜めにカットされた幅広のペンの使用も重要な要素だった。

その略語・略字は、「対向曲線との融合」という現象である。それにより文字の太さ(ウェイト)と安定感という印象を与えるようになった。文字の曲線部や湾曲部との接合というスペースの経済性を優先した書法が新しいスタイルを生み出したとされる。

写字生はスペースの節約のためになるべく反対側の曲線を溶け込ませはじめたのです。このようにしてoのような文字が、pのような文字の後にある場合、あるいはcの文字が続く場合には、一つの文字の湾曲部や曲線は、向い合う他の文字の湾曲部と同化されました(po、ocそれにbc、bd、bg)。1220年までの書籍用の新しい書法の特徴でした。

Leonard E. Boyle, The Emergence of Gothic Handwriting

このような試みは、古代の中国での隷書体の文字における縦方向の圧縮という特徴にも通じるだろうと考えられる。木簡や竹簡で見られるように、1世紀に蔡倫が紙の製法を編み出す以前は、木簡や竹簡に文字を書いた。木や竹の表面を削り平らにした状態の上に筆で文字を書き記すには、文字の形状を扁平にすることが求められたと想像できる。木片や竹片を削る作業は時間を要しただろうし、その制作物は貴重であったと思える。そうであれば、一片の木や竹になるべく多くの文字を書き込むことが当然ながら求められたことは想像に難くない。

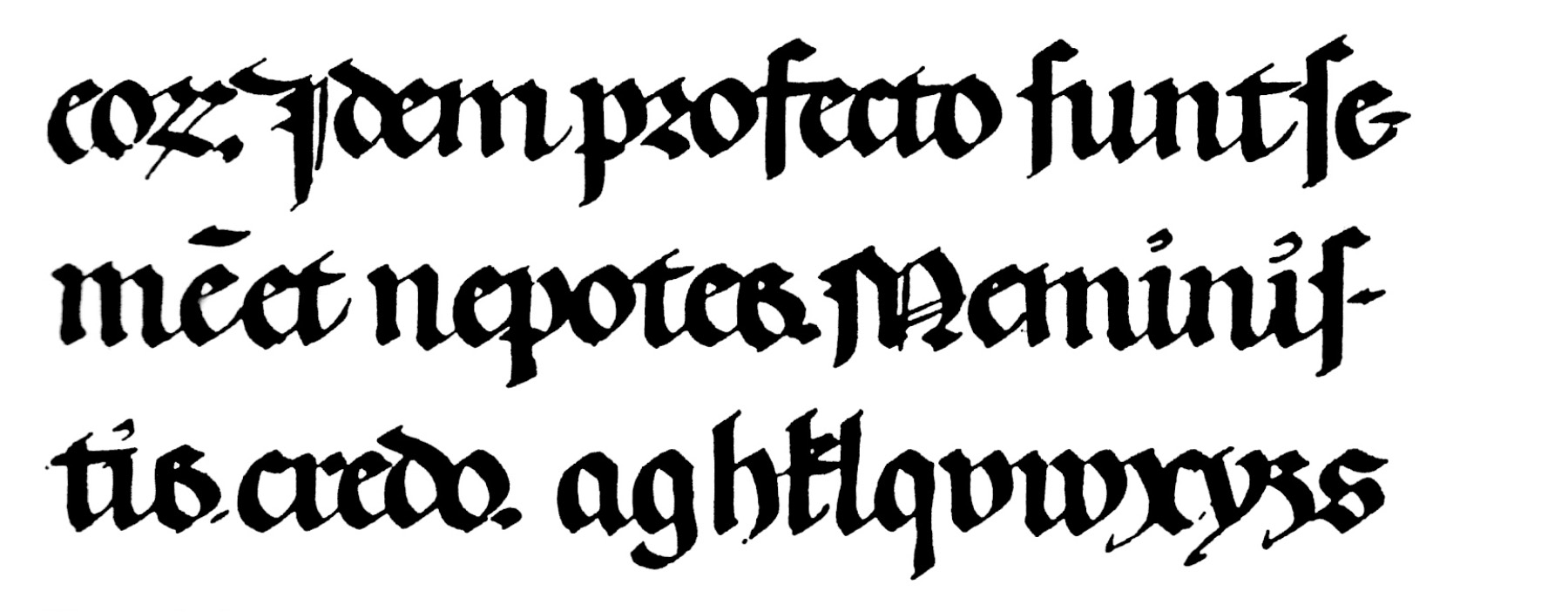

[図11]ブラックレター化したカロリング小文字(13世紀)

[図11]ブラックレター化したカロリング小文字(13世紀)

文字同士の結合(合字化)が見られる。

[図12]角張ったブラックレター (15世紀)

[図12]角張ったブラックレター (15世紀)

[図13]ラスティックの小文字

[図13]ラスティックの小文字

[図14]ラスティックを受け継いだカロリング小文字

[図14]ラスティックを受け継いだカロリング小文字

また11世紀前半に明らかな圧縮化の傾向が出現する。以下ではスタン・ナイト著『西洋書体の歴史※16』をもとに略述する。ここではブラックレターという呼称ではなく「ゴシック」を用いている。ナイトは11世紀中頃の「コンプレッスト・イングリッシュ・ミナスキュール」を紹介している。圧縮型の英国版小文字であり、「強固な構造、リズムのある動き、ウェイトの軽重はそのまま維持されている」と指摘している。これはアセンダーもディセンダーも共に長めでのびのびと書かれている。ナイトは書く。

ゴシック書物体の特徴は、並行した圧縮、重々しいウェイト、鋭角性にある。圧縮の始まりはエアドヴィウスの書体に見られるが……。

スタン・ナイト『西洋書体の歴史: 古典時代からルネサンスへ』

12世紀の例では、イングランド南部のイギリス国教会の中心地カンタベリーのクライスト・チャーチで書かれた「プロト・ゴシック」、つまりゴシック原形体が紹介されている。カンタベリーは写本制作の中心地でもあったことで、ここにいうエアドヴィウスとは11世紀前半の英国クライスト・チャーチの筆頭写字生の名前で、英語名でエドウィンという人物である。また同じ12世紀の「プロト・ゴシック」としてベルギーのヘントで角張ったゴシック体へと変化する途上段階の書体も見られる。盛んに書かれたようだ。

イギリスではこの頃に「初期ゴシック体(アーリー・ゴシック・キャピタル)」も現れた。この大文字の特徴は、極端に縦に短めに伸びる極細のセリフ、下に伸びる蔓状のディセンダーである。一種の装飾性の付加とも言える。この装飾性は注目に値するだろう。書字上の利便性の点では不要だが、新たな余分のペンの動きを意図的に付加することに、書字作業の単調さを回避するある種の「余裕」と「遊び」あるいは「特徴付け」や、禁欲を承知の上での「自己表現的な演出」が意図されたかもしれない。

次に特徴ある書体も紹介されている。それは縦画の終筆のベースラインに施す「プレスキッスス」である。

やがて13世紀初頭には、黒々と重いラスティックが登場する。縦画の終筆部がベースライン上で次の文字へつなげるために軽く跳ねるセリフがなく、明確にカットされた独特の書法であり、これは「切り落とされた」という意味の「プレスキッスス(prescissus)」と呼ばれている。

型にはまった終わり方のために余計な労力を必要とするので、この書体はもっとも贅沢な写本にのみ似合っていた。

スタン・ナイト『西洋書体の歴史: 古典時代からルネサンスへ』

14世紀初頭には「ゴシック・クォドラータ」つまり四角形のゴシック体が書かれる。12世紀から始まったバイディングという2つの文字が「噛み付く」ことで一体化した形状が見られる(活字の「合字」と呼ばれる一対の結合に似ている)。また、意図的にアセンダー方向に伸びる蔓状の筆跡が、装飾性を帯びて行中にアクセントを加える。

14世紀末から15世紀初頭にかけて書かれた例としては、「ゴシック・テクストゥーラ」が紹介されている。テクストゥーラとは織物であり、まさに糸が縦横に織られて独特のテクスチャを現す書体となる。フォーク状に先端が割れたアセンダー、そして意図的につまり不自然に菱形に止められたベースラインが特徴である。

以上のような変化が地域を越えて広まった。つまりラスティック系の小文字がカロリング小文字の圧縮を引き起こし、ここからやがてゴシック体つまりブラックレターの数々の種類が登場したことになったとまとめられる。

後に分類の項で紹介するテクストゥーラやロトゥンダなどはここで示した書法の発展型であり、それぞれの地域での特徴が色濃く反映する書体として長く書かれ、15世紀中頃のグーテンベルクの印刷術と活字の発明において登場する「テクストゥーラ」のブラックレター体の活字化へと至る。

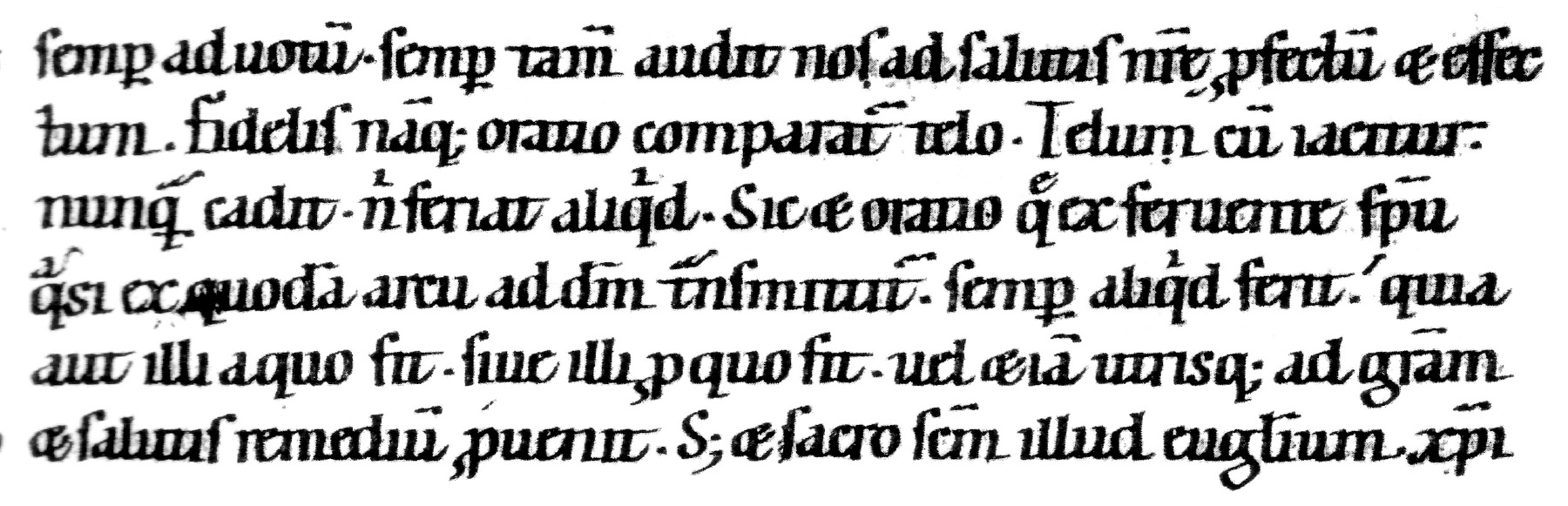

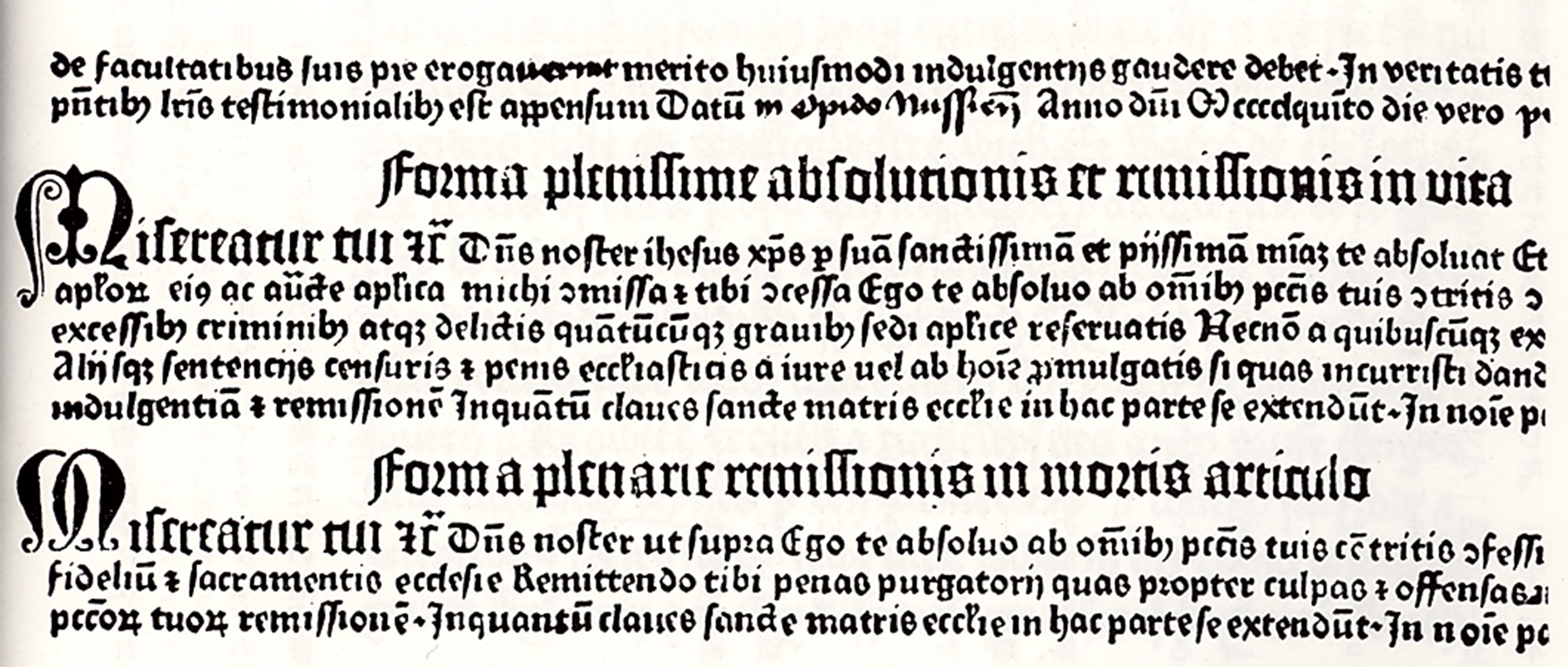

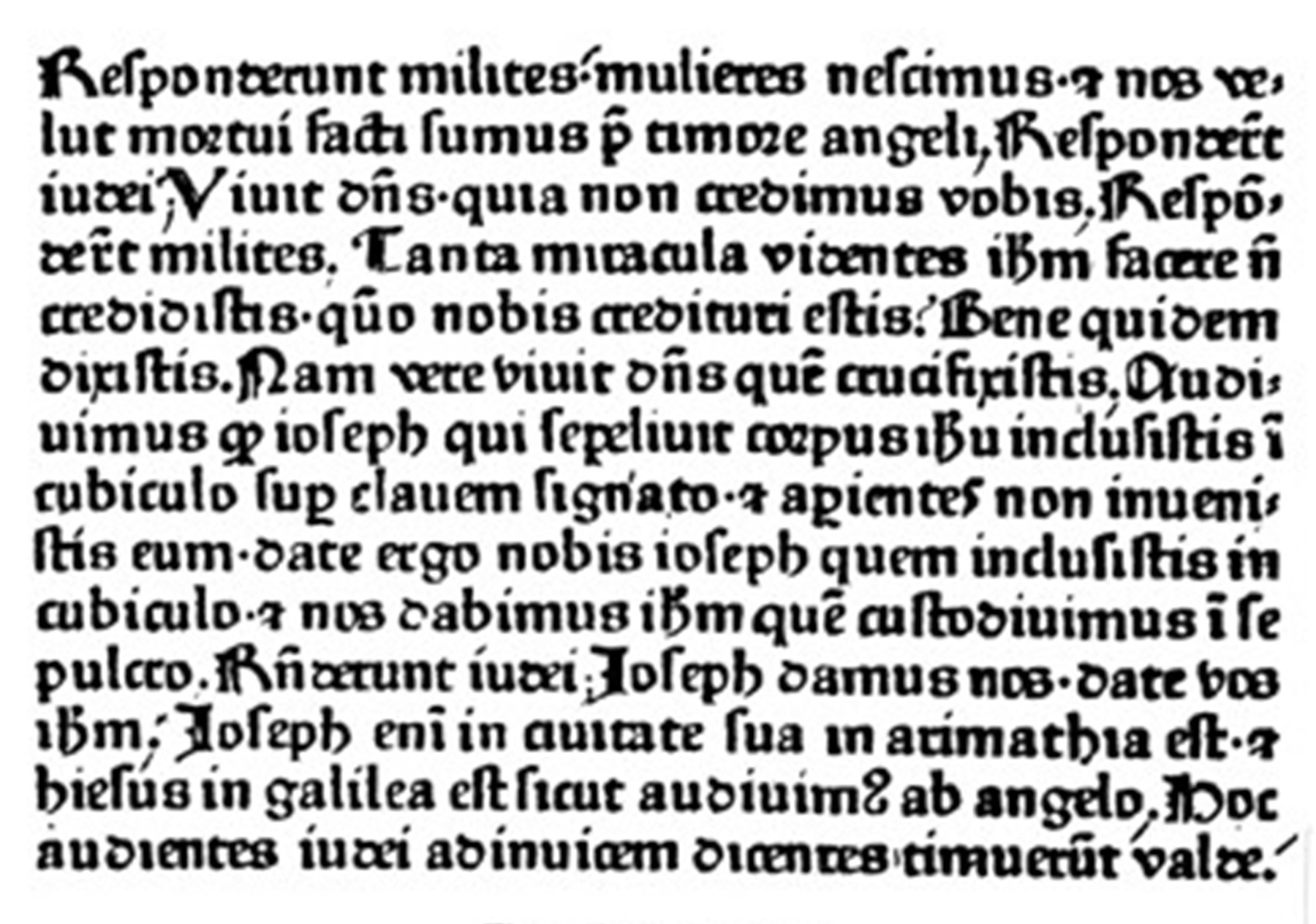

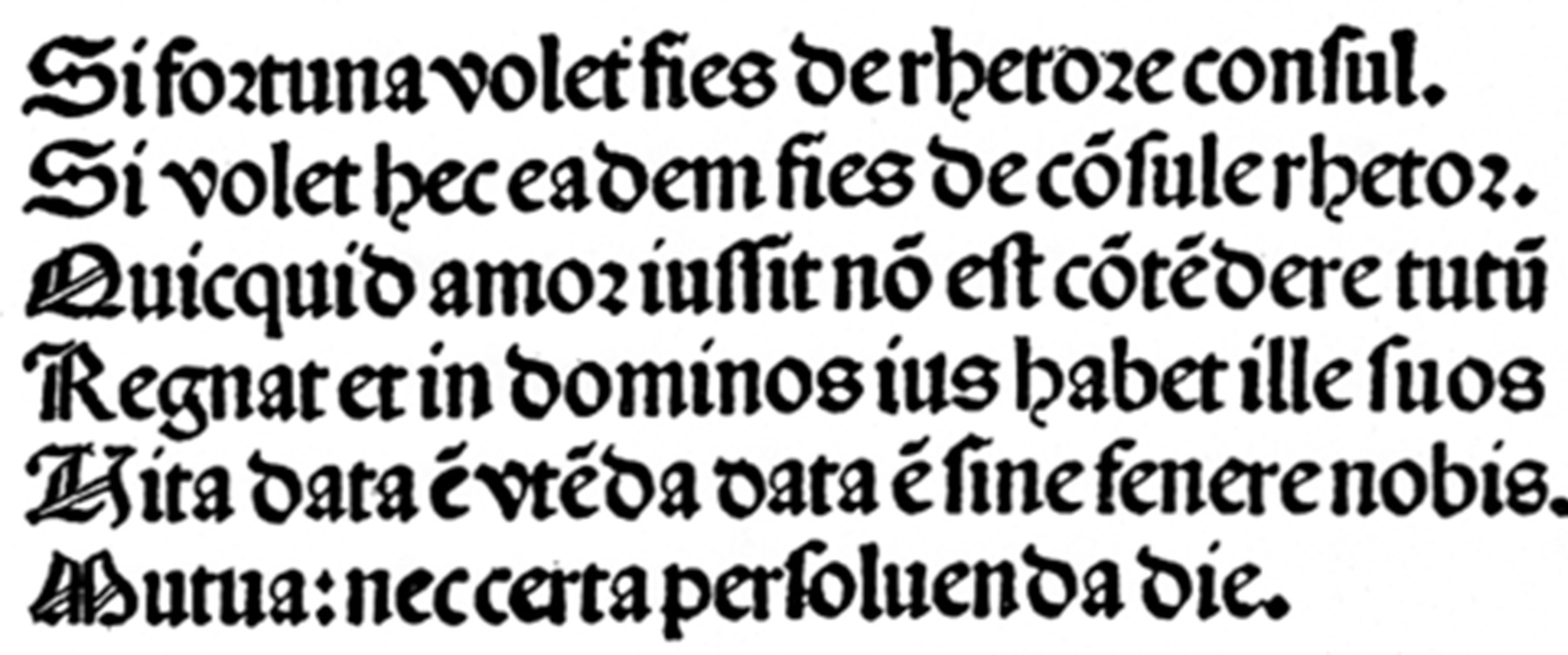

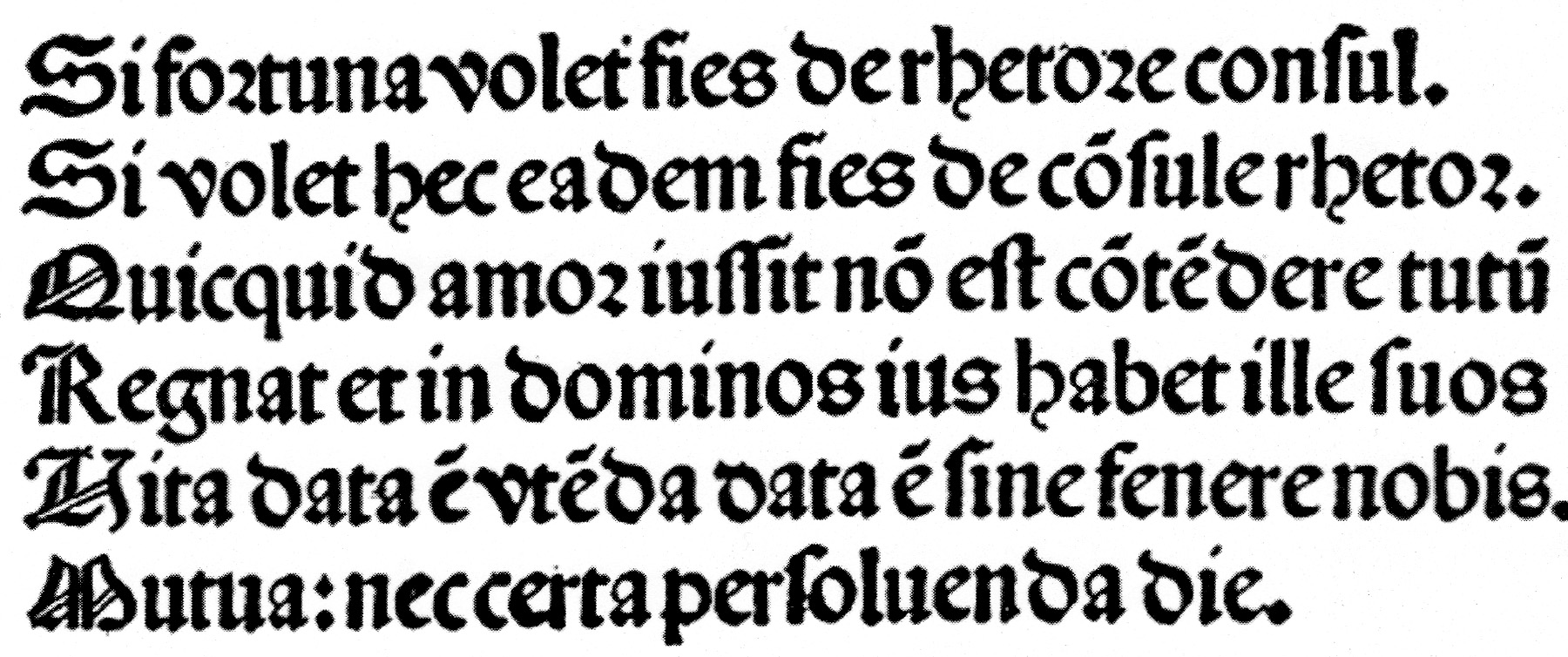

[図15]バスタルダ、グーテンベルク印刷の「免罪符(贖宥状)」(1455)

[図15]バスタルダ、グーテンベルク印刷の「免罪符(贖宥状)」(1455)

なお、ここでは記述を省略した部分がある。それは書法における筆記具であるペンの種類やその書き方におけるペンの角度、それに加えて筆記具が直接書く対象・材料である支持体についての実際である。それに加えて、どのような姿勢でどのようなペン先でどのように書いたかなども含む。これらは、各書体を特徴付ける決定的な要素であるが、文字と書法のことを記すとなると多くの紙面を要するし、筆者の専門外であるために、ここでは書字の結果としての文字の形状だけに注目したことをお断りする。

以上をまとめれば、11から12世紀に新たに様式されたラスティック様式のカロリング書法は、各地の特徴を加えられて圧縮を基本とした新たな特徴を生み出したことになる。

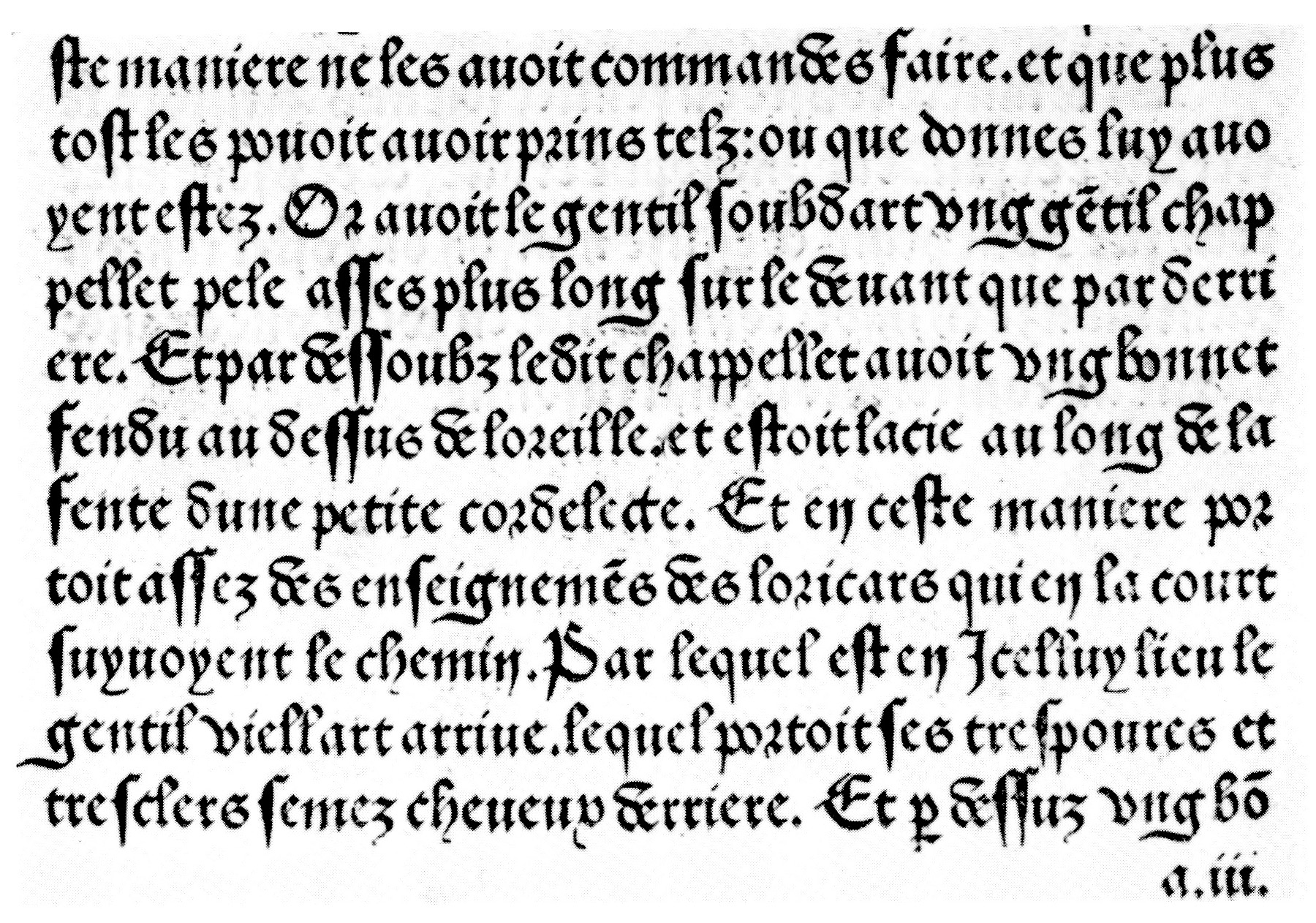

15世紀には教会専用書体として「レットレ・フォルム」あるいは「レットレ・ミサ」と呼ばれる点画の先が尖っている書体が生まれた。典礼用または祈祷書用に使われたが、ここからさらに丸みを帯びた非公式書体の「レットレ・ミサ」が、また「レットレ・フォルム」からは後の「テクストゥーラ」という公式書体が、それぞれ派生した。このテクストゥーラは文字幅が圧縮され、小文字のストロークは折れて、ベースライン・セリフはカギ型で、アセンダーの先端はカギ針型である。ドイツ、フランス、オランダで多く使われた。

また、「レットレ・スンマ」という公式文書用の折衷円形書体もイタリアを中心に書かれはじめた。いわゆるラウンド・ゴシックとも呼ばれる、丸みを帯びた書体である。極端な尖りを廃した書体で、これが「ロトゥンダ」として活字として確立する。この書法を基に後のヒューマニスト書体が生まれた。

また折衷書体として「レットレ・バスタルダ」あるいは「バタルダ」が派生した。これはフランスの書記局で法令用の書法として使われていた。手早く書かれた書体だが、草書体ではなく、この系統からシュヴァーバッハやフラクトゥールという書体が登場した。

スクリプトから活字へ

ここでは若干の補足として、ブラックレターがその後どのように辿ったかを、大雑把に眺めてみる。先にも引用した『モノタイプ・レコーダー』の記事「Black Letter: Its History and Current Use」がその辺りを略述していることから、これを参考にしてみる。例えばフランスからイングランドに渡ったことに関して、次のような記述に出会う。

12世紀の終わり頃から、この同じブラックレターはより軽めで丸みのある「ローマン体」の様式(不正確だが、我々はそう呼んでいる)にとって代り300年間使われ、15世紀の中ごろまで、つまり印刷が発明される頃までには、ローマン体はすっかりブラックレターをしのいでいました。ブラックレター様式は、12世紀にフランスからイングランドに上陸しました。

新しいスクリプトは傾いたペンで書かれていました。……また、シャルルマーニュの命令で必要とされた膨大な量の写しを見ると、傾斜型ペンは新しい小文字に使われたと考える人がいたのです。

‘Black Letter: Its History and Current Use’

さらにはフランスのツールのスクリプト、つまりカロリング小文字は、デザインの意図と製法(書法)との矛盾があったという。そして、「傾いたペンの使用は常に文字の圧縮を強める傾向にある」ために、必ずしも傾ける必要はない場合でも、その圧縮によって文字幅が狭くなる。そして「12世紀の終わり頃には、スクリプトはすでに圧縮されて、建築や彫刻などと結びついた書字工芸の影響下にあった」し、「古いプロポーションとのつながりは無視された」という。

ブラックレターの欠点としては、それが書字でも活字でも同じことが言える。それは大文字だけで(つまりオール・キャップ)組まれると極めて読みにくいことが挙げられる。そして、先の匿名氏によれば「タイトルで使われることはない」ことから、「ディスプレイ用としてはローマン体に劣る」とされている。

ローマン体では16世紀初頭に小型大文字(スモール・キャップ)が使われはじめ、大文字との組み合わせが試みられて、ディスプレイ用としての使用を有利にした。マーガレット・スミス氏によれば(The Pre-history of Small Caps; from All caps to Smaller capitals to Small Cap)小型大文字は、1515年から1520年の間にバーゼルの印刷者フローベンがその使用法を確立したとされている。さらにイタリック体も小型大文字よりも20年ほど前にヴェネチアのアルダス・マヌティウス(アルド・マヌーティオ)によって活字化され、16世紀にはフランスでローマン体と一対となって習慣的に使用され、発展する。

中世の中心的な読者層は聖職者たちや神学者、それに大学の教授陣などであった。イタリアではボローニャ大学とパドヴァ大学が13世紀には開校していたことから、早くからブラックレターで書かれた写本を読んでいたことになる。ローマン体につながる書体はまだ書かれていなかったからだ。

現代のローマン体につながる書体が書きはじめられた時期は、14世紀になってからだ。ボッカッチョやペトラルカさらにはサルターティらがカロリング朝の文字スタイル(彼らはそれを古い文字、「アンティカ」と呼んでいた)を手本として書き、改良を試みはじめた時期は、まさに14世紀になってからだった。

その後に時代を画するような影響を与えた人文主義者たちが書字に注目した。彼らは独自の文字を用いてテキストをものし、彼らがルネサンスを牽引した北イタリアでは、やがてギリシャとローマの時代の思想や文芸に関する古典書の復刻や解釈本が、続々と印刷出版社から発行された。

印刷人のお得意先は人文主義者だった。さらに読者層の中心は、神学者や聖職者だけでなく、別の新しい読者層として人文主義を唱道する一団が生まれ、それが加わって新たな知的世界の展開が始まった。そして近代の個人主義的な発想の芽が出て、ローマン体の使用が諸所に見えはじめた。匿名氏の説明が続く。

フィレンチェの知識人は、ラテン語やギリシャ語の古典への興味の復興に向けて、運動を指導した者たちでした。このように、この種の人々が購入するための世俗の印刷は、イタリアで組まれた例を踏襲しました。このイタリアは、すでに指摘した通り、尖ったブラックレターを決して心から受け入れてはいなかった国です。

‘Black Letter: Its History and Current Use’

イタリアでは尖ったブラックレターは「決して心から受け入れてはいなかった」という通り、イタリアでは異なるブラックレターが書かれていた。それがロトゥンダであった。このロトゥンダがローマン体の基となる手書きスクリプトに変化した。陽気で明るいラテン系の人種には、同じブラックレターとはいえ、ヨーロッパの北方で流行していた隙間なく詰まって緊張感を醸し出すブラックレターは肌に合わないのであろう。

そして、ローマン体活字が生まれ、ローマン体に付随する役割が確立されたイタリック体の登場によりローマン体の長所がいっそう有利に活用される現象が広がった。

次にやや遡りながら、この文字がやがてブラックレターとは異なる活字の書体として新しく確立するまでを略述してみることにする。

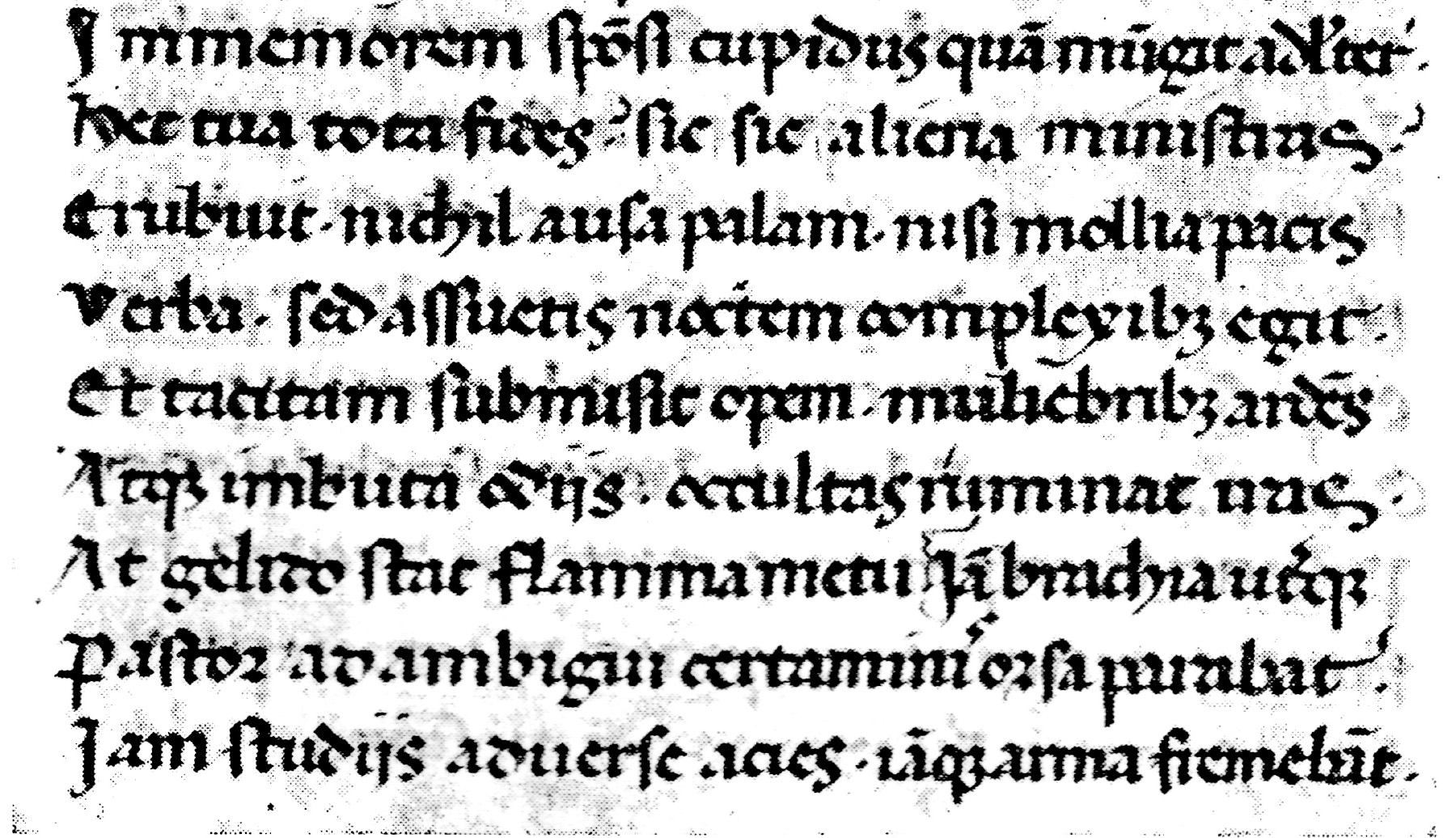

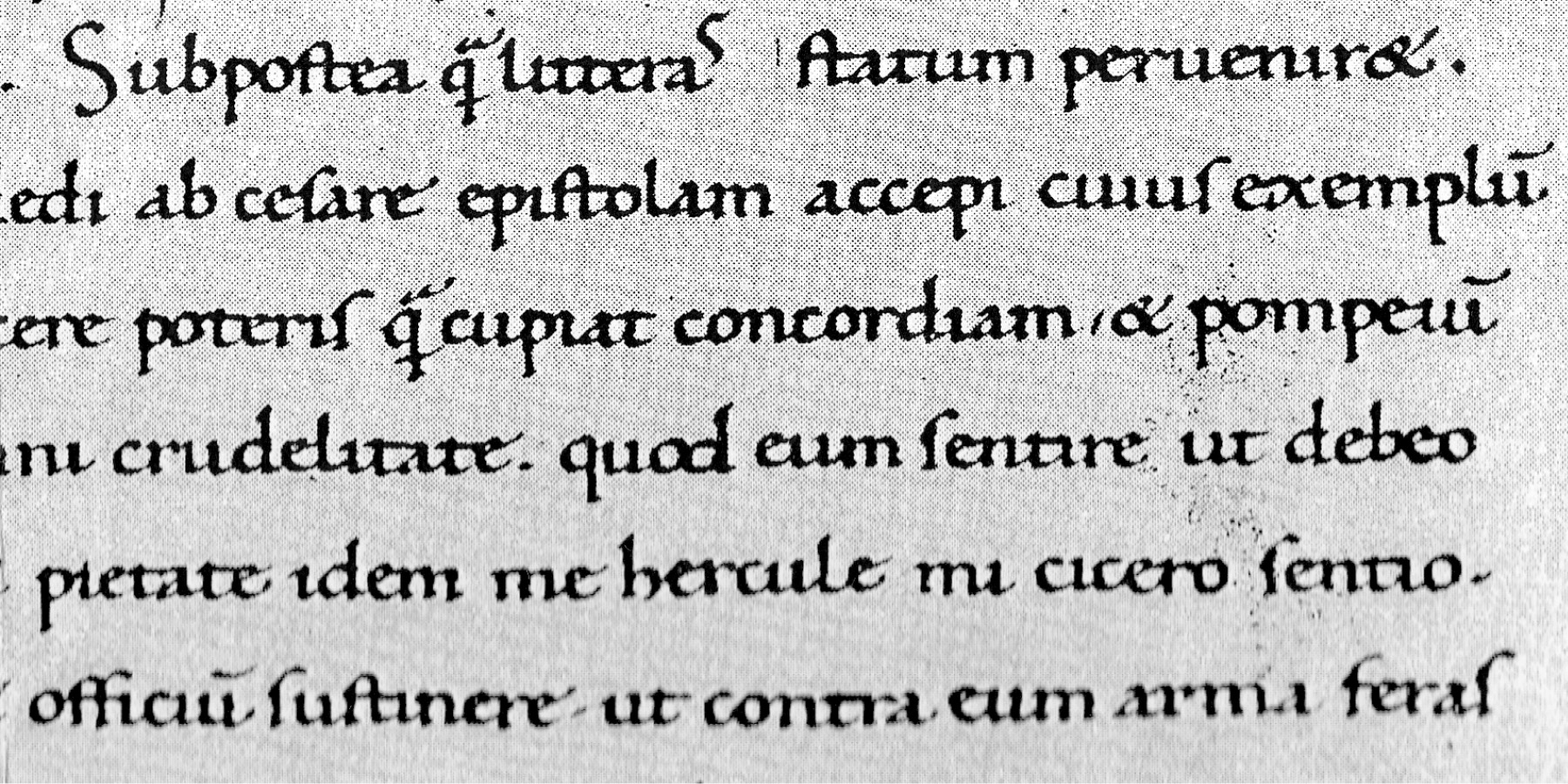

2つの流れ:その2(人文主義者の文字)

「リテラ(レットレ)・アンティカ」つまり「古い(昔の)文字」と呼ばれて模範とされた文字がある。14〜15世紀に初期イタリア・ルネサンス発祥の地であるフィレンチェには学者を育てる学校があり、そこで書かれたスクリプト(手書きの文字)は、「古い文字」とされていたカロンリング朝の文字である。その復活を積極的に推し進めた人物は、イタリアの人文主義者の祖とされる詩人ペトラルカや、詩人で小説家のボッカッチョである。

フランチェスコ・ペトラルカ (1304–74)

ヨーロッパの抒情詩人の模範とされたペトラルカの筆跡は「リテラ・アンティカ」を模範としていた。ウルマンの著『人文主義者の文字の起源と発展(The Origin and Development of Humanistic Script)※17』によれば、昔の文字を選んだ理由のひとつに、60歳を過ぎたペトラルカは視力が衰え、それまで読んでいた書体であるブラックレターを読みにくいと感じたからだ。それに比べてリテラ・アンティカは明快さを増して、明るくて読みやすいと判断したという。そして自らこのリテラ・アンティカを手本にして文章を書いた。それは彼の進取の精神とともに、フィレンチェの人文主義者たちに受け入れられた。

[図16]ペトラルカの書字

[図16]ペトラルカの書字

ジョヴァンニ・ボッカッチョ (1313–75)

ダンテの熱烈な信奉者であり、またペトラルカをも尊敬して、ペトラルカの「追っかけ」とも称されたほど積極的に接近した人物である。またボッカッチョの家には、フィレンチェの高名な書記官で名文家のサルターティも集まり、議論を交わした時期があったとも言われている。ボッカッチョもまた明るい文字を書くという流行の影響を受けたようだが、その筆跡もまだどこかブラックレターの味を濃厚に残している。

[図17]ボッカッチョの書字

[図17]ボッカッチョの書字

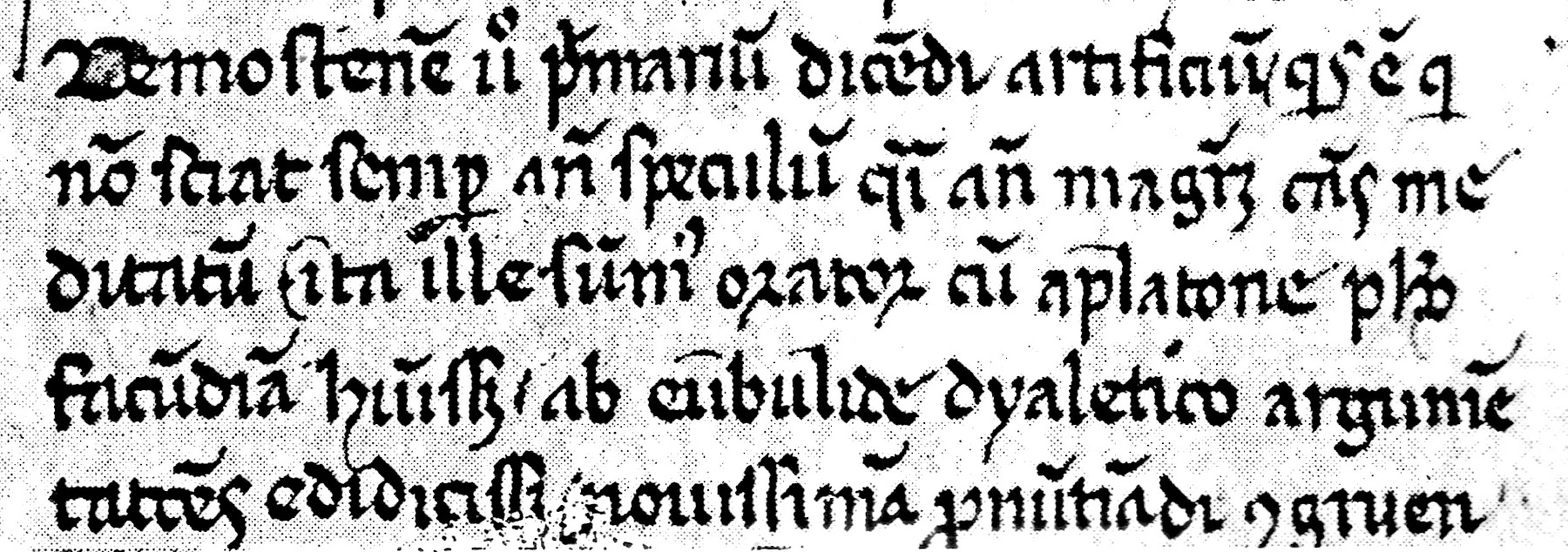

コルッチョ・サルターティ (1331–1406)

桂冠詩人ペトラルカの文字を最初にモデルとした人物である。彼は外交文書や国内の法令に使用するために洗練されたラテン語の文体を磨いた。彼はフランスのバスタルダ体を嫌っていて、当初はロトゥンダ系の丸いブラックレターを書いていたが、視力が衰え、「リテラ・グロッサ(littera grossa)」(大きい文字?)で書かれたキケロの書物を入手したいと思ったのは1392年で、61歳のときだった。多読のために目を悪くしたからだと言われる。

サルターティは60歳を過ぎて視力の衰えとともに、メガネを改良するよりも書法を変える方を選び、リテラ・アンティカを積極的に書きはじめた。その際、ペトラルカの書く文字をモデルとしたほどである。彼はまた名文家として知られ、「彼の書く文章は千人の兵士に匹敵するほどの力と影響力がある」と言われていたという。サルターティの弟子には2名の有名な人物がいた。ブラッチョリーニとニッコリである。

[図18]サルターティの書字

[図18]サルターティの書字

ポッジョ・ブラッチョリーニ (1380–1459)

ヴァチカンの教皇庁書記官だったが、彼の書法はのちにパドヴァやヴェネチアなどの北イタリアの人文主義者に影響を与えた。その書法はリテラ・アンティカを模範とした丸みを帯びた文字だった。つまりロトゥンダからの影響が見られる。その文字を写すうちにローマン体が生まれた。それは「プロト・ゴシック」と呼ばれ、活字化されはじめた頃の書体で、「プレ・ローマン体」として知られている、ブラックレターからローマン体への過渡期書体でもある。

[図19]ブラッチョリーニの書字

[図19]ブラッチョリーニの書字

彼はまた、古代のラテン語の綴りの一部を復活させた。例えば、大文字のIを発音上の区別のために他の大文字よりも大きく(高く)書くi-longaを復活させたり、語間に中黒の点を用いたりしたのだ。プレ・ローマン体とローマン体との違いは、明瞭なセリフの有無にあるが、ブラッチョロリーニの書く文字には明らかにセリフを意識した痕跡がある。

つまり、古代ローマの大文字に見られるセリフを小文字にも採用したことだ。とりわけ小文字の縦画ステムのベースラインにおける、左から右へ伸ばす横画としてのセリフが特徴である。それは手で意図的に書くことで生まれるストロークの痕跡であり、それゆえに自然に流れる筆跡の上で生じる線ではない。これはハリー・カーター説であり、彼がローマン体の定義を試みた際の基本的な特徴だった。

ただし、大文字のセリフの起源は、このローマン体とは異なる。エドワード・カティクというカリグラファの説によれば (Edward M. Catich, The Origin of Serif: Brush writing and Roman Letters)、それは碑文を石に彫る前に平筆で石面に書く際に、起筆で縦画を書きはじめるには筆を左から少し直線を引きながら穂先を整え、そのまま縦のストロークへと書き進むことで生じた起筆部の痕跡である。

いきなり筆先を縦に引いて書くと、穂先を揃えないことで、起筆の上部の線が不揃いになる。それを避けるために左から右へと横に引く必要があった。また、同じことを右からも書き加えることで文字の縦画上部のセリフが左右に出来上がる。またベースラインなどのセリフは、左上からのストロークをベースライン上では右に(途中で筆が紙面から離れることはあるが)伸ばすことで終筆に至る。そして右上からのストロークはベースライン上の左へと伸ばして、それぞれ平筆の穂先を整える。そこでベースライン・セリフが生まれる。

ニッコロ・ニッコリ (1364–1437)

公職にはつかずに優雅な生活を送ったという、謎の多い人物だ。メディチ・サークルの一員で、写本の収集、古典の編集、書字、翻訳など多彩に活動し、さらにメディチ銀行から無制限の融資を受けていた。信用と実績が生きたのであろうか。

彼の書いた文字はやや神経質で弱々しく、速く書くことで生まれたいわゆるイタリック体となった。ただし、ニッコリは傾かせることは意図していなかったし、垂直性を保とうとした形跡がうかがえるそうだ。これが後のアルダスのイタリック体活字へと間接的につながるわけだが、ヒューマニスト・カージヴとなって洗練されたものを元にフランチェスコ・グリフォがアルダスの依頼で、おそらく当時の数人の所持を参考にさせて父型彫刻したことで知られている。これが活字のイタリック体の出現の経緯である。

[図20]ニッコリの書字

[図20]ニッコリの書字

ニッコリはヴァチカンの尚書院に弟子や書写の才能ある者を派遣する斡旋も担ったとされている。イタリック体がヴァチカンの書記官や写字生が小勅書、通信文、重要度の低い文書など、非公式性の強い文章を書く際に使われたということは、イタリック体の基本について重要な事実を語っている。つまりモリスンの説によれば、「速く書かれたから、その結果として文字が傾いた」ということである。和文でも同じだが、やや速く雑に書くことで文字は必然的に連綿体とか草書体になる。いわば普段着的な書法と言える。

なおここで書かれたヒューマニスト・カーシヴは、「チャンセリー・カーシヴ」とも呼ばれた。書記官らが詰めていたヴァチカンの尚書院つまりチャンセリーで書かれていた書法がその部署の名として被された。カーシヴcursiveはラテン語のcorsoやcurrereの「走る」またはcursus(running)、corsor(runner)などという語に由来すると言われる。

ローマン体へ

フィレンツェでの書字の流行と反映は、やがてローマン体の誕生へとつながった。ブラッチョリーニやニッコリ派の人物アントニオ・マリオなどの試みていた書法と文字は、北イタリアのバドヴァやヴェロナなどに広まり、そしてフィレンツェに始まるルネサンスの中心地となったヴェネツィアにも伝わった。

その書法による書体は「非カロリング文字」として定着し、ルネサンスを先導した人文主義者たちは明るい書体であるローマン体を書き、それが活字化されてニコラ・ジェンソンが印刷で用いたローマン体が1470年頃に使われはじめた。ジェンソンの用いたローマン体はのちに分類上で「ヴェネチアン・ローマン」や「ヒューマニスト」と呼ばれている。

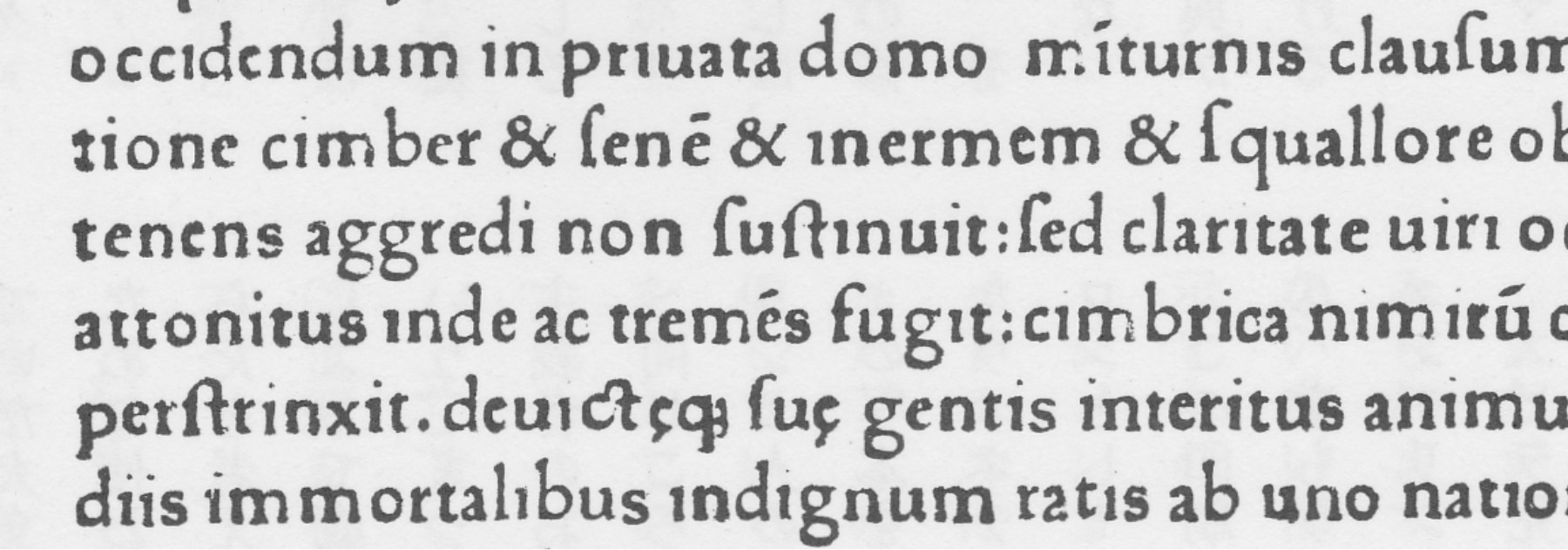

[図21]ルシュのローマン体活字

[図21]ルシュのローマン体活字

[図22]スピラのローマン体活字

[図22]スピラのローマン体活字

[図23]ジェンソンのローマン体活字書体の特徴:①大文字の字幅が広い ②大文字はアセンダーと同じ高さ ③小文字のeのバーが右上がり ④ピリオドや1のドットが菱形 ⑤ベースライン・セリフが強固

[図23]ジェンソンのローマン体活字書体の特徴:①大文字の字幅が広い ②大文字はアセンダーと同じ高さ ③小文字のeのバーが右上がり ④ピリオドや1のドットが菱形 ⑤ベースライン・セリフが強固

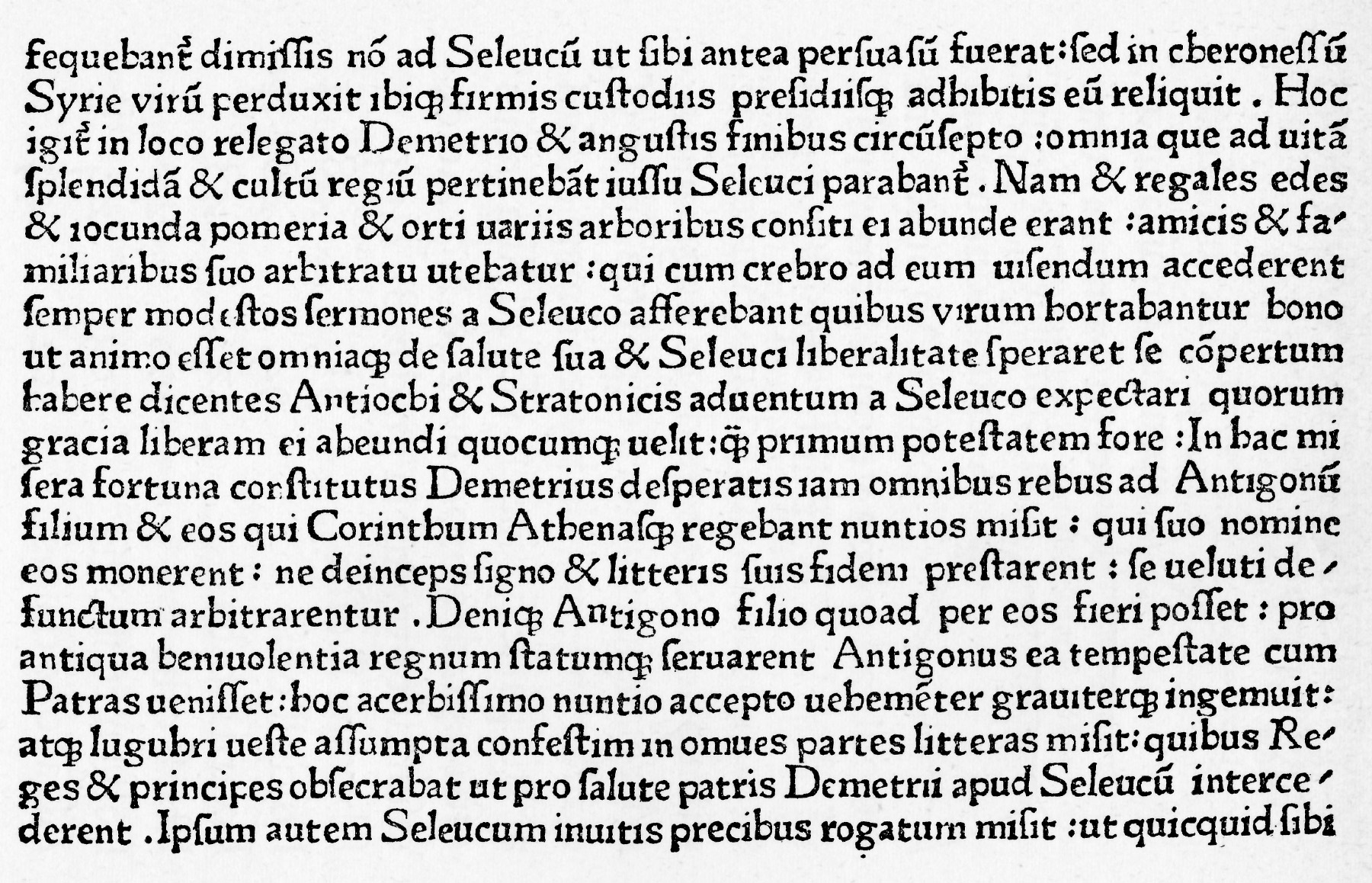

ニコラ・ジェンソンのブラックレター

15世紀後半にフランスからマインツへ、そしてヴェネチアに移住した印刷者ニコラ・ジェンソンは、完成させたローマン体活字を使用して印刷者としての地位を確立したとされる。

そのジェンソンには注目すべきことが見られる。マーティン・ローリー著『ニコラ・ジェンソンとルネサンス期におけるヴェニスの出版の勃興(Nicholas Jenson and the Rise of Venetian Publishing in Renaissance Europe)※18』によれば、興味深い事実が見て取れる。それは、分類上で「ヴェネチアン・ローマン」または「ヒューマニスト」として知られる代表的なそして最初の完成されたローマン体をジェンソンは1フォントしか使っていなかったことだ。

ジェンソン使用のローマン体活字は誰が設計したのかは不明ではある。だが商売上のつながりのあったヨハンとウェンデリンのスピラ兄弟が関わったこともあるかもしれない。この活字は書誌学上では115Rとされる書体で、その呼び名はサイズを表す。

活字のサイズが各国で統一されていないことと、行間のインテルが使用されていないという条件の下で設定された「20行法」という活字サイズの計測による便宜的な方法で、115Rとは20行で115ミリの長さに相当するということになる。

そして興味深い事実は、先にも述べた通り、その有名な1470年頃に使われはじめたローマン体は1種類しかなかったということである。ローリーの資料をまとめると、さらにその他の書籍はブラックレターの使用で組版されていたという事実がある。

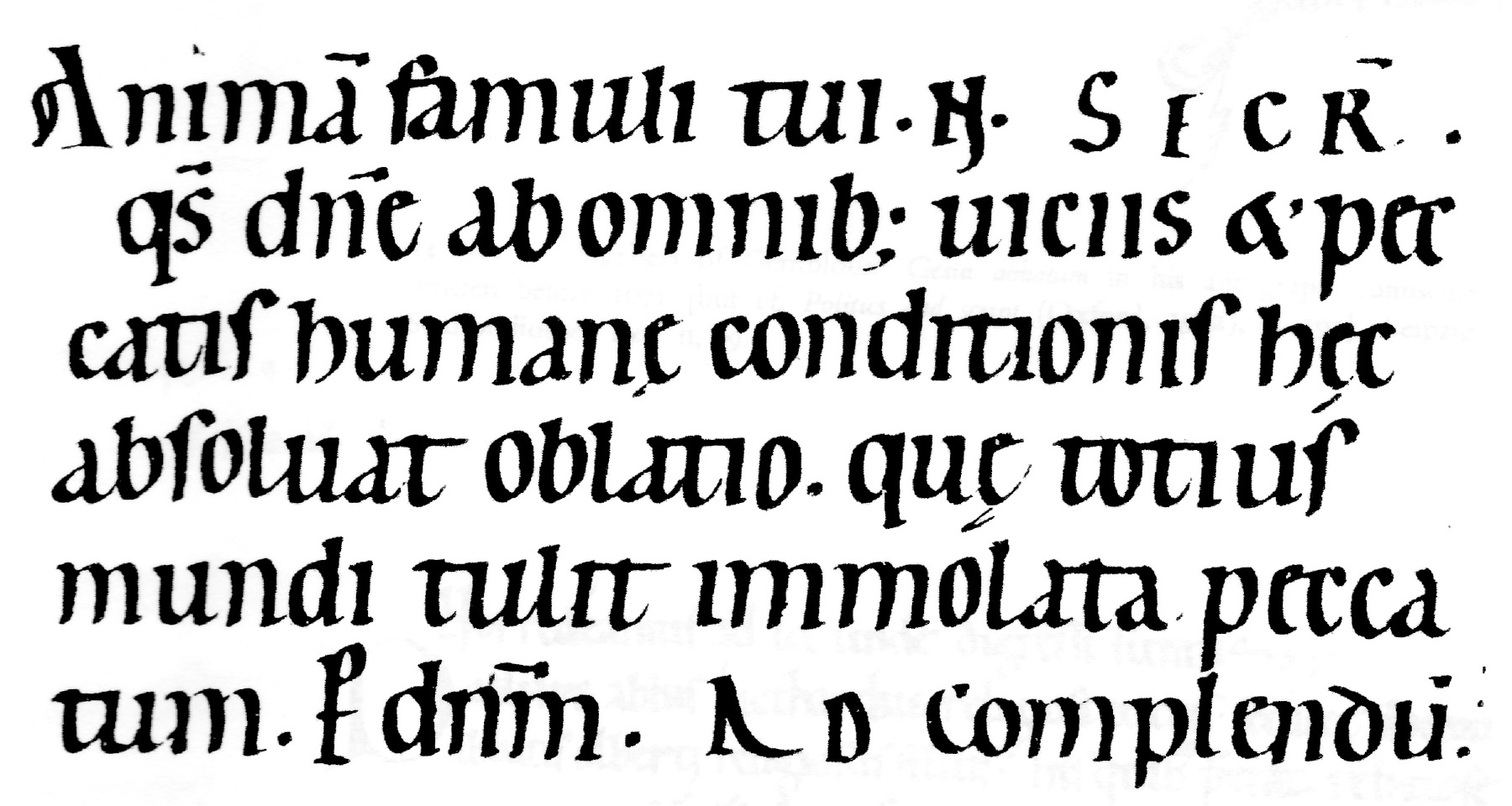

ブラックレターの使用は49%の45点であり、法学と神学というジャンルに限定的に選ばれていた。ちなみにローマン体はジェンソンの92点の全出版物のうち51%にあたる47点である。ローマン体は古典、礼拝、政治、人文主義関連などに使用されていた。

ジェンソンが使用したブラックレターを整理してみる。彼が使用した本文用では93G、106G、104G、83G、84Gの全てロトゥンダ系の5種類だった。このうち30点の書籍に93Gが使われている(このGとはゴシック体つまりブラックレターである)。この5種類のブラックレターだけで、市民法には15、教会法には15、神学には8、典礼には3、聖句には2、ドイツ法には1、広告には1という点数の書籍を印刷発行していた。

この事実はすでにブラックレターの使用について、ジェンソンには一定の基準があったということを示すだろう。あるいはまた習慣上ふさわしいと思われたのだろう。つまりブラックレターは法律と宗教に関係する内容に集中して使われた、とまとめられる。これは興味深い事実である。

そしてこの事実は当時の北イタリアの流行についてのひとつの事実を投げかけている。つまり、ローマン体は哲学や文学など人文主義者の好むジャンルであり、ブラックレターは人の行動を規定する規範的な内容、あるいは一種の権威的な言葉で人の行動を律する、いわば託宣的な内容に絞られていた傾向が濃厚である、という興味ある現象である。

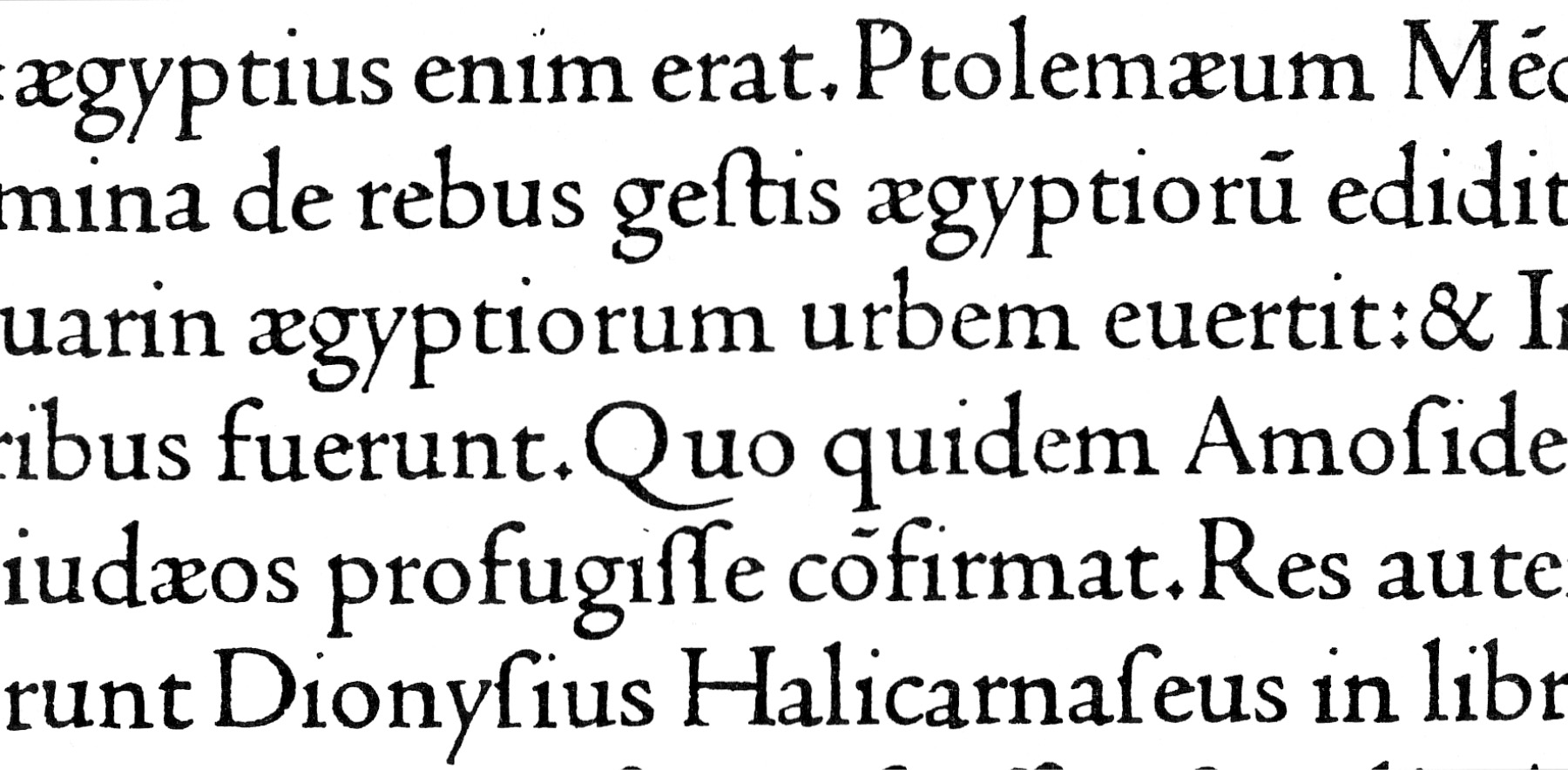

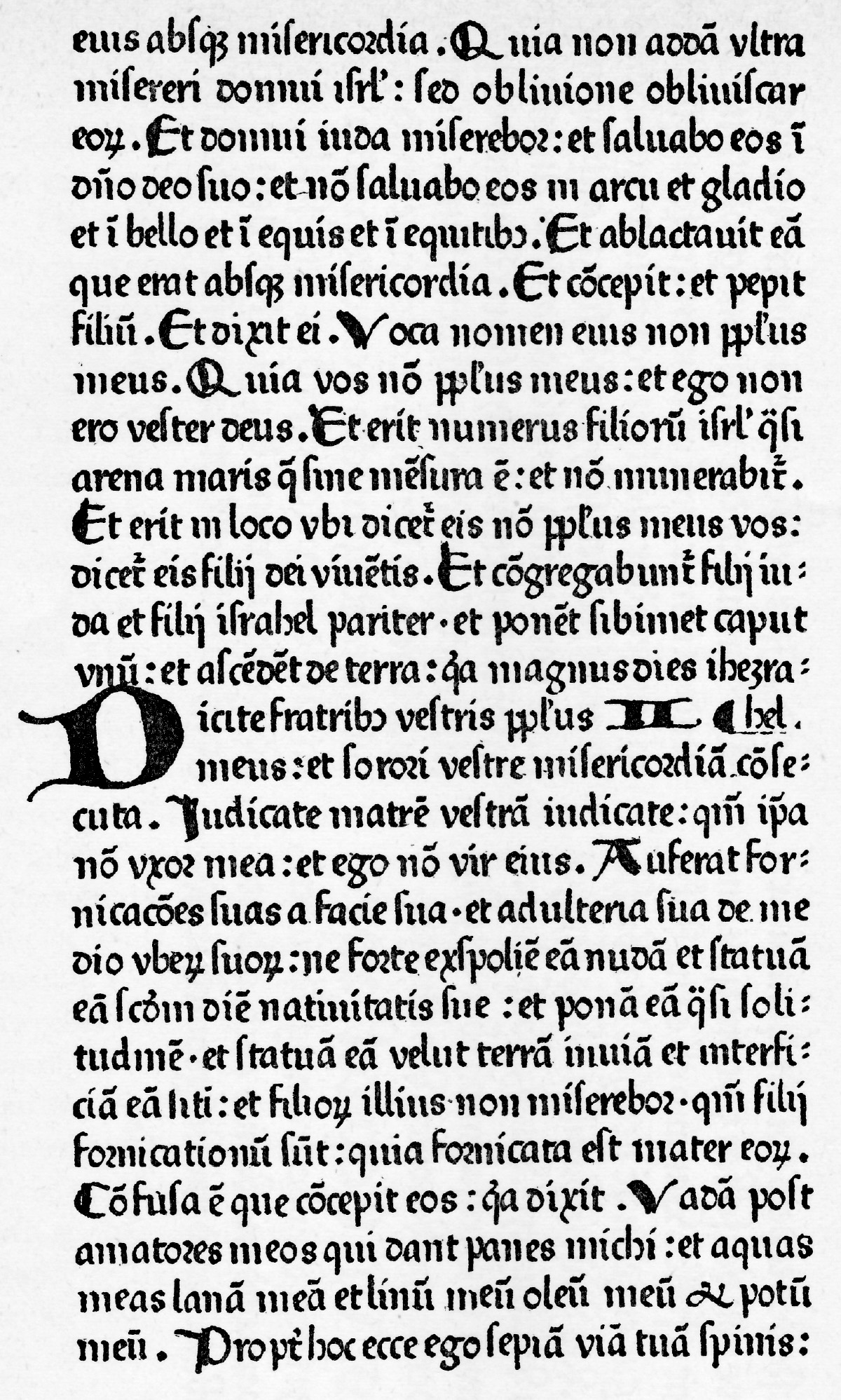

[図24]ジェンソンのブラックレター活字 (1481)

[図24]ジェンソンのブラックレター活字 (1481)

ローリーの記述からうかがえることは、ジェンソンの特異性だ。ジェンソンは自己の地位を有利に導くために自らを由緒ある人物として自分の過去を粉飾するなど手練手管の戦略を労し、また支配層の情報獲得のため、そして自己の仕事を書籍市場で優位に保つために積極的に動いた。例えば「ジェンソンの成功は、教会や宮廷や大学など特典ばかりが幅を利かす社会に、新しい商業の力による勝利の役割としてみられる」という説明もあるくらいだ。ジェンソンは人文主義者ではなく純粋な商売人であり、時流に乗ることで印刷物を供給して大金を手に入れた。彼の遺言に記された身内以外への金額と寄付先のリストから、交流の特徴がわかる。

ジェンソンの活字使用状況からは、特徴ある別の動きが見られる。1470年から1473年までは、ローマン体のみで32点の書籍を出版し、ブラック・レターは未使用である。だが1474年からブラック・レターの使用が始まり、彼が死去する1480年までは、45点の書籍(この間、ローマン体では15点)を出版し、印刷の危機を乗り越えた。この危機の要因はいくつか挙げられるが、ローマン体使用になる書籍出版が飽和状態になったことが挙げられる。そのほかは当時のヴェネチアをめぐる経済と政治、それに彼の広い交流などの様々な事情が絡んでいた。

要するにジェンソンは活字書体を巧みに使い分けることで10年間の出版活動で財をなしたと言える。彼が使用した活字類の父型を彫った人物の名が不明状態であることで、ジェンソンの名前だけが後世にそのローマン体とともに高い評価が残された。

およそ500年以上を経て、ジェンソンのローマン体は例えば20世紀の高名な書体設計家のアドリアン・フルティガーの字間の設定などの基本に決定的な影響を与えた。これはフルティガー氏の口から直接聞いた事実でもある。

とはいえ、モリスンの厳しい指摘もある(’Towards an Ideal Type’)。それは、ジェンソンのローマン体の大文字の高さはアセンダーと同じであり、現在の読者の目から見れば際立っており、そのためにそのプロポーションは小文字に対してバランスを欠いているという。

ブラックレターへの打撃

イタリアではローマン体活字は、ブラックレターを次第に駆逐していく。ジェンソンが使ったローマン体は、歴史的視点ではその確立を示しており、その後のアルダスのローマン体は別の分類つまり「オールド・ローマン」の始まりと位置付けられている。そして、アルダスとグリフォの共同で設計されたローマン体はそれで本文が組まれた書籍と共にヨーロッパに広まり、パリのクロード・ギャラモンらに影響を与えた。

ギャラモンはアルダスとグリフォのローマン体を調べて参考にしたことが、ギャラモンが残したラテン語の文章によって分かっている。そのギャラモンのローマン体こそ、その後のヨーロッパの印刷人によって模倣され、およそ200年にわたり影響を与え、さらに多くの人に模倣された。それは同時に、ブラックレターに終止符を打ったことに等しいと言える。アップダイクはその著(Printing Types: their history, forms, and use※19)において次のように書いている。

ギャラモンのローマン体とイタリック体はゴシック体の文字に致命傷を与えました。それは供給されたフォントと母型が売られ、あるいは模倣されても、イタリアとイングランドとオランダで多く使われたのです。

Daniel Berkeley Updike, Printing Types: their history, forms, and use

ギャラモンはギリシャ語の活字の設計と鋳造で名を成したが、彼のローマン体活字の方が一層の影響を誇った。ギャラモンはジョフロア・トリーの下で働いた時期がある。ルネサンスの思想がやや遅れてジョフロア・トリーらによりイタリアから伝えられたのち、ギリシャ語の出版物用にトリーがギャラモンにギリシャ語活字の設計と父型彫刻を依頼した。そして「王のギリシャ語」活字が生まれた。ギャラモンのローマン体を評価して積極的に書籍印刷で使った人物は、プロテスタントだったロベール・エティエンヌだった。それによりギャラモンの名声が一気に広まった。エティエンヌはカトリックからの攻撃から逃れるために、ジュネーヴに逃亡した。

ギャラモンの死後その活字類(つまり主に父型または母型)はヨーロッパの三つの地域に分散したが、最も影響を与えた先は、アントワープにあった当時のヨーロッパ最大の規模を誇ったプランタン印刷・出版所である。ただし、彼のイタリック体の評価はやや遅れて登場しリヨンから仕事を拡大したロベール・グランジョンのイタリック体には及ばない。

グランジョンはローマン体(アップライトのローマン体)よりもイタリック体の方を多く設計したほど、アルダスのイタリック体を一層洗練し、完成した職人と言える。そのことは、20世紀になってギャラモンの活字が復刻された際に、ギャラモン書体のローマン体に付随するイタリック体の多くがグランジョン作をモデルとしたことでも知られよう。

ついでながら、グランジョンのイタリック体への取り組み方の進展は、『フランスのルネサンス期の古いタイポグラフィ(The Palaeotypography of the French Renaissance: Selected Papers on Sixteenth-Century Typefaces)※20』によれば、4期に分かれるそうだ。第1期は1543年以降の数年で、実験期とされ、大文字の傾斜の問題を解決し、アルダス様式を学び終えた頃。第2期は1551年以降に品格が増した頃で、趣ある書体を多く製造し、イタリック体がローマン体に付随することを決定づけた。第3期は1565年以降で圧縮期とされ、傾斜が少なくなり、同時に圧縮型(コンデンスト)が主流となる。第4期は1571年以降の大胆化された頃で、バロック式で自由快活になり、オランダ風の力強さが現れた頃である(ちなみにグランジョンは、確認されているだけでその生涯に83フォントを設計し、そのうちイタリック体は28(33.7%)、ローマン体は21(25.3%)のフォント数となる)。

ここまででブラックレターが生まれた経過をたどってきた。その基は、大文字ではラスティックにあり、小文字ではカロリング小文字にあった。圧縮気味のカロリングの大文字とともに使用する機会を得て、その特徴に沿うような小文字が書かれはじめて、書法が統一されてきたことが見て取れた。その後いくつかの地域とそこで生じた特有な形状が見られ、多様なスタイルへと発展した。やがてそれらは活字化されて印刷物に現れた。

また、同じカロリング小文字からはやがて今日ローマン体として知られている活字書体も生まれた。その際の大文字は、ローマの碑文に刻まれた大文字が採用された。大文字と調和するように小文字にはセリフが施され、その特徴を決定的にした。

以下では、これまで見てきた様々なブラックレターを分類することによって特徴を整理してみる。ここでもまた何を基準にするかという基本点の違いによって、分類方法も異なる。タイポグラフィの専門家の分類を中心に、その特徴を概略する。

3. 分類:歴史と特徴

分類概観

活字書体に関する古典的な著作のひとつに、アップダイク著『印刷用活字(Printing Types: their history, forms, and use, a study in survival)※21』がある。それによれば、印刷術が発明された頃のくだりで、フストとシェッファーが印刷した書籍では「大きいサイズの活字は、印刷コストを節約するために(父型が)彫られた。それは免罪符のように派手に見せる必要がある行を2色刷りで印刷する代わりだった」との解説がある。色刷りは1色増えるごとに印刷費が高くなるからだ。

最初の活字書体であるブラックレターでも、人の目を引くために大きいサイズが製造されたことがわかる。現代でいうディスプレイ用活字である。

またアップダイクはブラックレターの起源的な特徴を次のように簡潔にまとめている。ブラックレターは「カロリング朝小文字の後を継いで崩れた書法に基づいていた」と、次にローマン体は「カロリング朝小文字のかなり忠実な回帰」という基本を示している。それぞれの起源がカロリング朝に考案された小文字にあることを指摘している。

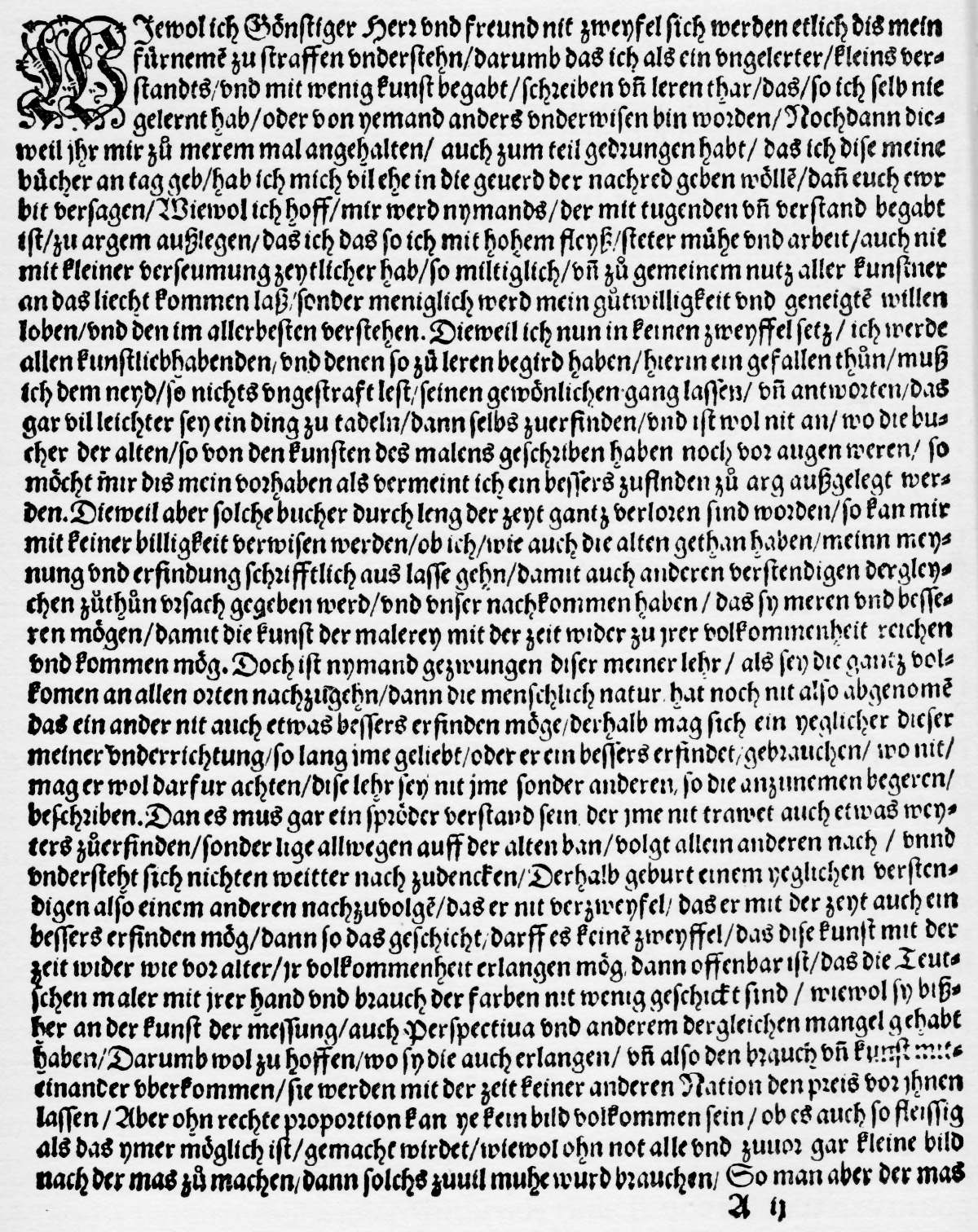

活字のブラックレターはそもそも写本に書かれた手書きの文字のスタイルを忠実に再現した。グーテンベルクの活字も、印刷術が秘密にされていた時期には、「我が聖書は手書きであるが早く制作できる」という触れ込みで注文の予約を取り付けた、という話が伝わっている。

以上のことを鑑みれば、まずは書字の時代のブラックレター(ゴシック体)を眺めることは必要であろう。以下では、基本としていくつかを探してみる。ただし、ブラックレターという語は、イギリス由来の名称である。元々はゴシック体と呼ばれていた。そのイギリスでは当初は「オールド・イングリッシュ(Old English)」という名称を与えられてもいた。ただし、この「オールド・イングリッシュ」は英語の歴史を語る際の「古英語」という分類用語でもあることから、混乱は避け難くなる。

書体名の表記について

なお、今後に現れるブラックレターの種類の名称について、ここに統一しておく。アレギザンダー・ロースンは『活字書体というものの構造(Anatomy of a Typeface)』中の「ガウディーとブラックレター活字(‘Goudy and The Black-Letter Types’)」の章で、英語でも呼称について不統一のままであることを、次のように指摘している。

古文書学者や書誌学者でさえもこの件では反目し合っているために、ブラック・レターの命名に関しては現代の一般の印刷者には、その種の活字をめったに目にできない場合もあって、満足のゆく結論にたどり着くとは思えません。文字造形に与えられる無数の呼称について同意がないために、ゴシック、テクスト・レター、テクストゥア、テクストゥーラ、イングリッシュ、オールド・イングリッシュと呼ばれてきています。

Alexander Lawson, Anatomy of a Typeface

これらはどの言語をもとに表記しているかによって異なる。カタカナの名称についても、それにほぼ従いつつ複数見られる。例えばテクスチューラ/テクストゥーラ/テクストゥラ、バタルダ/バスタルダ/バタルドゥ/バスタルド、ルダンダ/ロトンダ/ロトゥンダ/ロウタンダ、シュヴァーバッハー/シュヴァバッハー/シュヴァバハー、フラクチュア/フラクチャー、フラクトゥーア/フラクトゥールなど、多彩かつ微妙である。

ここではとりあえず、主観的だがより多く目にする表記を選んで、テクストゥーラ、バタルダ、ロトゥンダ、シュヴァバッハー、フラクトゥールに統一して、以後この表記で綴ることにする。以下では各国語が混じるようであるが、ご了承願いたい。

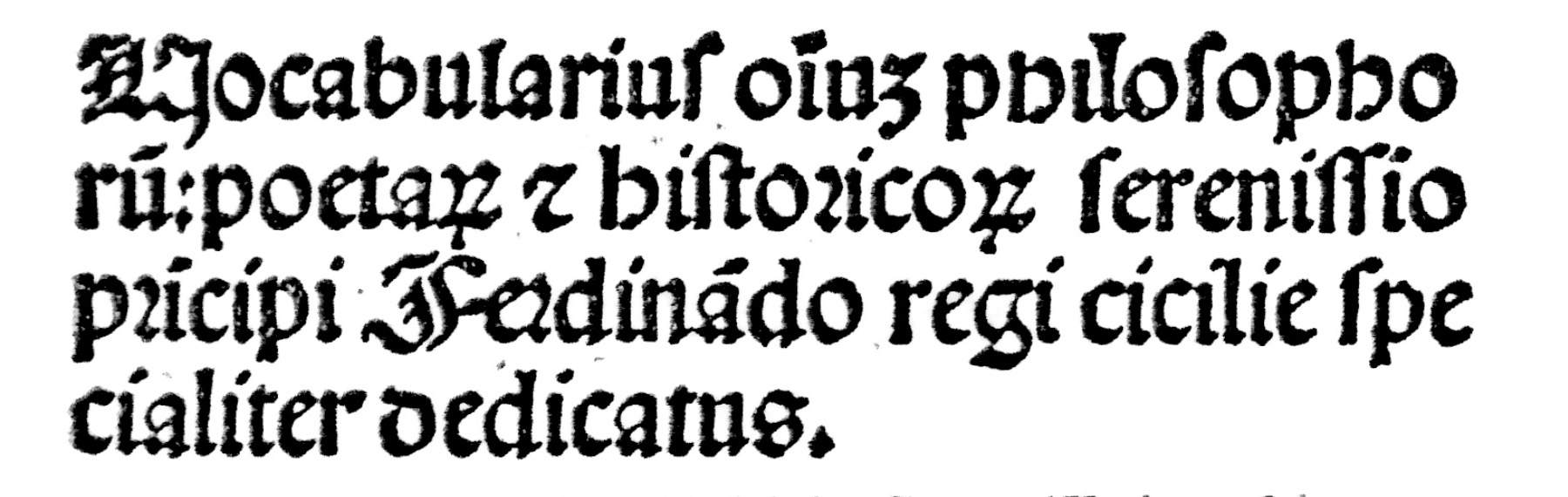

カリグラフィから見る分類(手書き時代の種類)

そのブラックレターは専門家の間ではどのような姿で捉えられているのだろうか。その種類を分類した説を調べてみるが、ここでは写字生つまりスクライブたちの手書き文字の流れを理解することが基礎となる。ブラックレター体の種類としては、次のような用途と地域を基に区分けされた名称が一般的な把握であろう。

- レットレ・フォルムまたはレットレ・ミサ

これは公式用として書かれたことが始まりで、12世紀初頭には見られた祈祷書や典礼書のための書体。 - テクストゥーラ

レットレ・フォルムのアセンダーの先端がカギ型に変化して洗練を遂げた書体。これも公式用書体。 - レットレ・スンマ

礼拝用として教会で使われ、折衷円形書体とも呼ばれ、丸みを帯びた書体。 - ロトゥンダ

レットレ・スンマから発展した、イタリア生まれの折衷円形書体。 - バタルダ

フランス生まれの雑種体で、法令用として主に使われた書体。

知人からの紹介 1

カリグラフィの分野でのブラックレターの分類を覗いてみる。この分類の紹介は大学でカリフラフィを教えておられブラックレターを実際に書く方にかつて尋ねた際に、「細かくは分かれておらず」との断りがあるが、大まかな案として次の分類を紹介いただいていたので、参考までに記してみる。

- 初期ゴシック(Early Gothic、Protogothic)

- クァドラータ(Gothic Textura Quadrata、Gothic Textura or Gothic Quadrata)

- テクストゥーラ・プレスキッスス(Gothic Textura Prescissus)

- バスタルダ(Gothic Bastarda)

- ロトゥンダ(Rotonda)

- キャピタルズ(Gothic Capitals)

- シュヴァバッハー(Schwabacher)

- フラクトゥール(フラクトゥーラ、Fractur)

断りがあるように、確かに系統立っているとは言えない分類である。だが、主だった重要な種類が選ばれており、書法や種類分けの意味合いが濃いと言えるだろう。

知人からの紹介 2

カリグラファの三戸美奈子氏への質問で得られた基本分類を、許可を得てここに記す。実践教室で教える場合の受講生への注意事項も親切に注記されている(なおカタカナ表記は英語読みのようであり、三戸氏の綴りのままで記す)。

- Textura(テクストゥーラ)

文字が織物の目の様で縦線が強調されていて可読性は低い。セリフがダイヤモンド型のものは縦線と爪が目立つ。模様のように縦線のスペースを揃えて書くことが大事。 - Quadrata(クァドラータ)

アーチやセリフにカーブがあり、texturaより柔らかな印象。セリフとアーチの形、ペンの出る方向を揃えてテクスチャを作る。 - Prescissus(プレスキッスス)

texturaに比べると文字幅が少し広く、全体的に丸みがあり、ステムの下の部分が真っ直ぐになっている(はさみで切ったような形のためこの名前)。平らにするためにペンを回転させるので、ゆっくり書く。 - Batarde(バタルダ)

ゴシック体の筆記体(cursive)という位置づけ。文字同士がつながっていて、他のゴシック体よりも速く書ける。筆記体なのでリズムを大事に。 - Rotunda(ロトゥンダ)

丸みがあって文字自体のスペースが広く大きく書かれていた。小さなサイズのペンで書くことはあまりない。文字の形や傾斜が揃わないと目立つので注意。 - Fractur(フラクチャー)

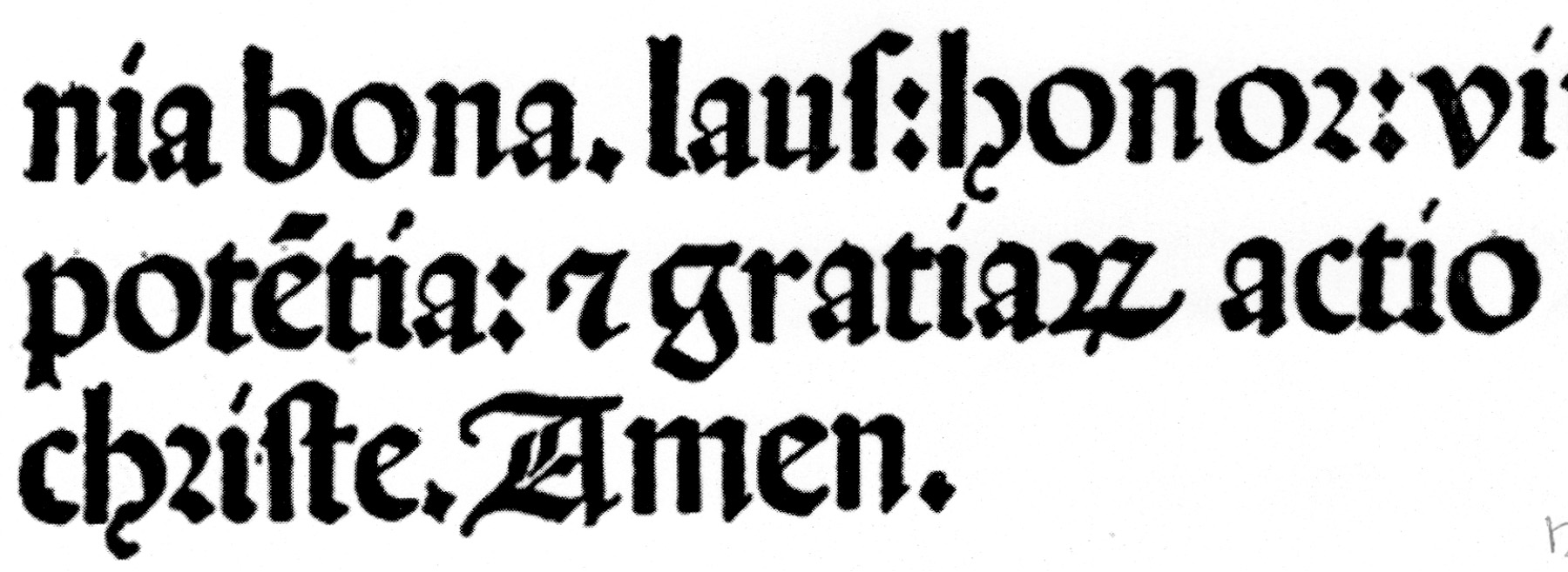

近代に書かれていた書体。本や新聞のテキストの印刷の文字としても使われていた。オルタナティブの形を使って生き生きとしたテクスチャになるように書く。

また、三戸氏からは次のようなブラックレターの変遷のメモも追加していただいた。そこには「実際の歴史ではCarolingianから移行していきましたが、わかりやすくするために、Edward JohnstonがEnglish Carolingianを元に作ったFoundational Handを使います」と親切な注意書きが見られる。ちなみにエドワード・ジョンストンとは、その主著『書字法、装飾法、文字造形 (Writing & Illuminating & Lettering)』で有名なカリグラファである。この本はカリグラフィと現在総称される分野の先駆的な解説書であり、とくに20世紀前半の活字設計者たちにも影響を与えたとも言われ、バイブル的な位置付けがなされている。

Foundational

基本のOの形は正円、nのアーチはOのカーブ。

↓

Narrow Foundational

文字幅が段々狭くなって基本のOの形は楕円。nのアーチは楕円のOのカーブ。

↓

Tramsitional Gothic(Proto Gothic)

Oは上下のアーチのみカーブ、左右のラインは直線(陸上のトラックのような形)に変化。nのアーチはカーブだが、ステムに入る部分の丸みが徐々になくなって角が出来てくる。

↓

Gothic

アーチにカーブがなくなり、すべて直線で構成されたOになる。nのアーチも直線で構成される。

三戸氏個人のメモも貴重なため、ここに略しつつまとめる。

- 形を使って生き生きとしたテクスチャになるように書く。ゴシック体(ブラックレター)は真っ直ぐな線で成り立っているので、揃えて書くのは難しい。

- 形に特徴がありすぎるので、それにふさわしい文章や表現を選ぶ必要がある。

- ある意味隠れた人気がある。最近では、ストリート系のグラフィティに使われることが多く、そういう意味では新しく感じるようで若い男子に人気がある。学問的な位置づけとはかなり異なる。

使用にあたっては、語意・文意を選ぶということが指摘されている。また「学問的な位置づけとは異なる」は、歴史的経緯などが考慮されていない使われ方がされているという意味だろう。

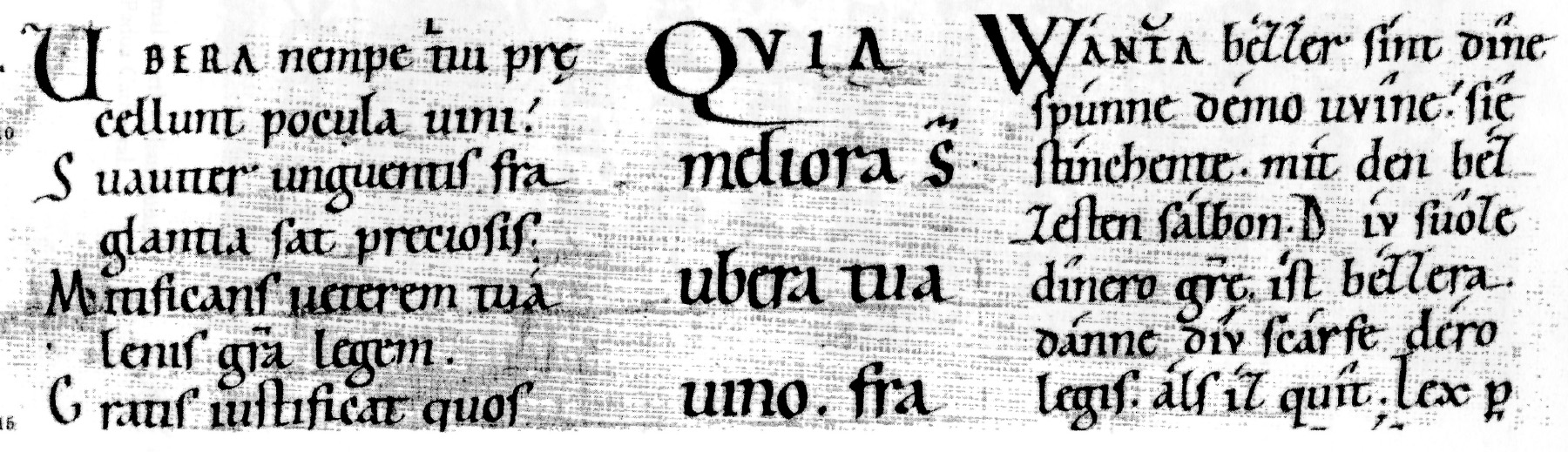

ユニヴァーサル・ペンマンより

スクリプトの紹介とカリグラフィに関して図版と解説がある『ユニヴァーサル・ペンマン(The Universal Penman)』を参考にする。ここにはカロリング朝以降ルネサンスまでの間の時代に書かれていたブラックレターの種類が24の図版例と簡単な解説文によって紹介されている。それによれば、この時代のスクリプトは以下の7種類にまとめられる。簡単なメモをそこに付す。

- ベネヴェントン(Beneventon)

11世紀頃に北イタリアの書字。判別性に難がある。 - ロマネスク・ブックハンド(Romanesque book hand)

12世紀頃にネーデルラントの南部の書字。語間が明瞭。 - ゴシック・ミナスキュルズ(Gothic minuscules)

13〜14世紀の書字法。垂直性に特徴あり。字間が明瞭。 - テクストゥーラ(Textura)

14〜16世紀にかけての書字。横からの圧縮が強く、字間が詰まり気味で判別性に難がある。 - ロトゥンダ(Rotunda)

13〜16世紀に多く見られる北イタリア発祥のセミフォーマル書体。 - バスタルダ(Bastarda)

15〜16世紀に見られるカーシヴへの傾向が強いセミフォーマル書体。傾きがある。 - ゴシック(Gothic)

15世紀の先端が尖っている書体。

これらはほぼ時代順であることが特徴であろう。最後の7の「ゴシック」とは、一般的にはフラクトゥールのことであろう。

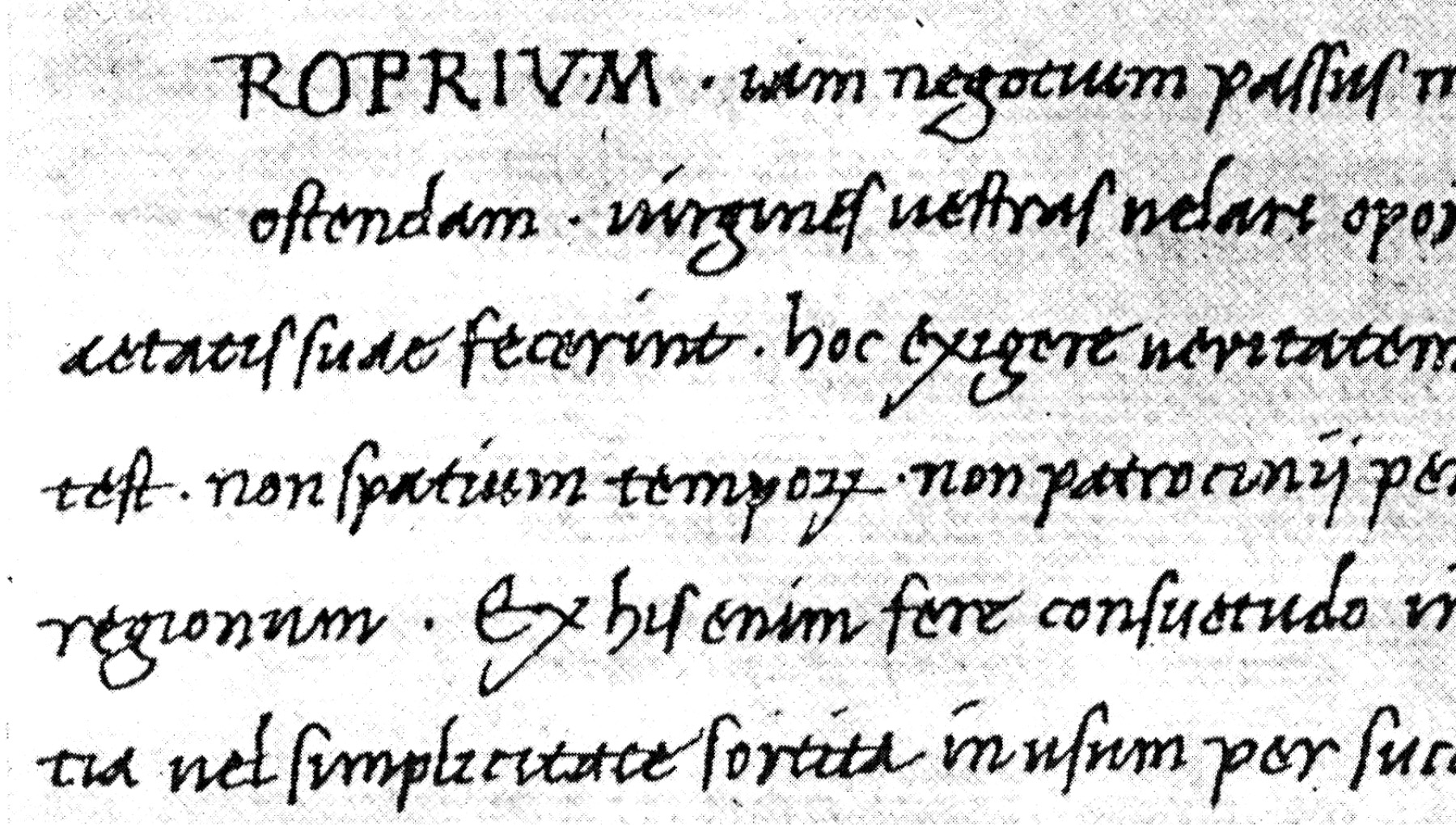

活字としての分類概観

ここでは基本分類を示し、各分類内の歴史と特徴を紹介する。先にも述べたように、この分類はA・F・ジョンスンが提案し、S・モリスンも同意した以下の4分類である。

なお、ここに紹介する分類では、ブラックレターではなく「ゴシック」の方をふさわしいとして採用している。ブラックレターは主にイギリスでの呼び方として定着しており、他のヨーロッパ諸国では一般的ではなかったからだろう。現在ではブラックレターが通俗的で一般化されていることと、ゴシックを選べば日本ではサンセリフ体と混同されかねないことから、ここではブラックレターの方を選ぶ。以下の4分類を基にまとめてみる。

- テクストゥーラ

グーテンベルクが使用した書体であり、典型的でフォーマルな造形。手書きの「レットレ・フォルム」という典礼用や祈祷用の書物で使用された書法の活字化された書体。 - フェレ・ヒューマニスティカ

人文主義者が書いていたローマン体へ至る過渡期的書体を基に活字化された書体で、「近似(凖)人文主義書体」と和訳できる。 - ロトゥンダ(またはラウンド・テキスト)

「円形書体(Round Texts)」とも訳されるイタリア様式で、丸みを帯びた書体。手書きの礼拝用や公式文書用の「レットレ・スンマ(Lettre Sunma)」つまり「折衷円形書体」の活字化された書体。 - バスタルダ

元来はフランスの法令文書用の非公式書体として使用された草書体。「雑種体」とも訳される。非公式で地域的・土着的に発展し、活字化された。以下の2種類に下位分類できる。- シュヴァバッハー

「アッパーライン文字(Upper Rhine)」と呼ばれて、ライン川上流地域のドイツ北西部やオランダで生まれた地域特有の書体。その後、流行は南下した。 - フラクトゥール

「ヴィッテンベルク文字(Wittenberg Letter)」とも呼ばれて、ドイツ北東部で発生した書体。20世紀に入りドイツで盛んに製造された代表的な近代ドイツのブラックレター。

- シュヴァバッハー

なお、以下の歴史に関する記述は、主にハリー・カーターの解説(The Establishing of Common Idioms)を主に引用している。

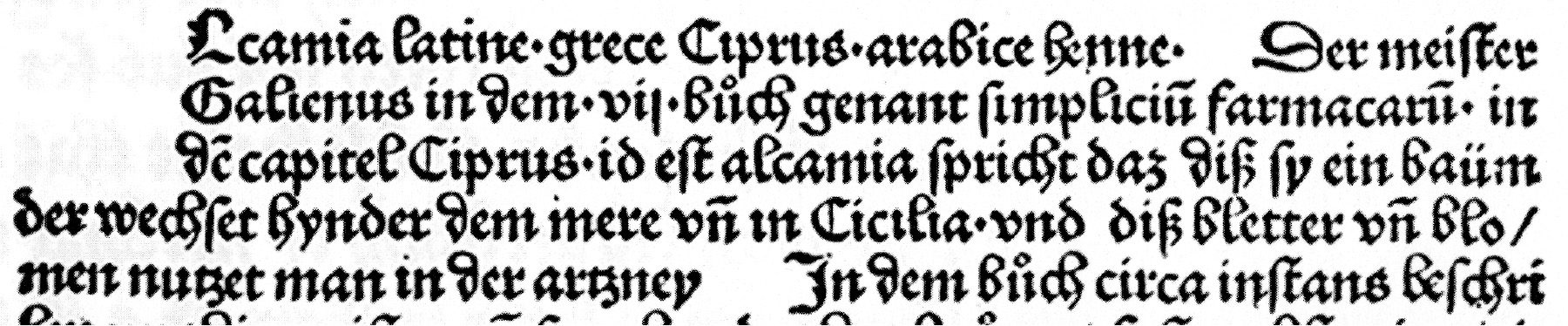

1–1 テクストゥーラ:歴史

手書きの「レットレ・フォルム」は典型的なフォーマルな造形である。典礼用や祈祷用の書物で書字されたが、そのスクリプトが活字化された書体で、「ドイツ型、フランス型、オランダ型がある」とはいえ、その識別には相当の経験が必要となるだろうから困難である。

初期ドイツの造形は、フランスでは生き延びなかったが、一般の「ブラックレター」として手動印刷機でイギリスの印刷者たちによって使われた。このテクストゥーラからブラックレターという名称が生まれた。

ジョンスンは絵画的な文字だと捉えている。いわく、「全く曲線のない特徴を持つ、垂直で角張った文字である。書かれたというよりは、描(えが)かれたと言ってもよい」と。確かに起筆や終筆および止めの部分に特異な形状が追加される工夫が際立つ。

1490年頃ドイツ人はドイツ語に際立った活字を用いた。ドイツのテクストゥーラの大文字は「オランダあるいはフランスの似た書体よりも重苦しいし、無様な文字さえある」とする見解もある。ドイツ人がアルファベットを日常用にもっと親しみあるものにする必要を感じていたらしく、1520年代まで見出し用に古いテクストゥーラ活字を使っていた。その後に新しい様式に変えた。

ウォルフガング・フッゲルは1553年に書法の手引きに関する著作の中で、テクストゥーラを「美しく、しかも威厳があり、努めて念入りに書けば、絵画的である」と述べているそうだ。

カーターによれば北方のテクストゥーラは「信仰から発する賛美で心の高ぶりを表現している」ことが特徴であるとしている。そして、ラスキンの言葉として「厳格さと過剰さ」を紹介している。また「北方の自意識」とも称して、ドイツやオランダのテクストゥーラを南ヨーロッパのブラックレターと区別している。この「過剰さ」という捉え方は、テクストゥーラの特徴だけでなく、広く種々のブラックレターの印象と共通しているだろう。

ドイツ人のゴシック好きは、「部分的には美的な要素への傾斜だと考えられるが、それは書法の美しさへの強い忠誠心のせいである」とはカーターの感想だ。彼らの「美への忠誠心」の現れとして受け止められたということであり、文字の造形にまである種の感性が強く働くという意味で、これは貴重な指摘だ。

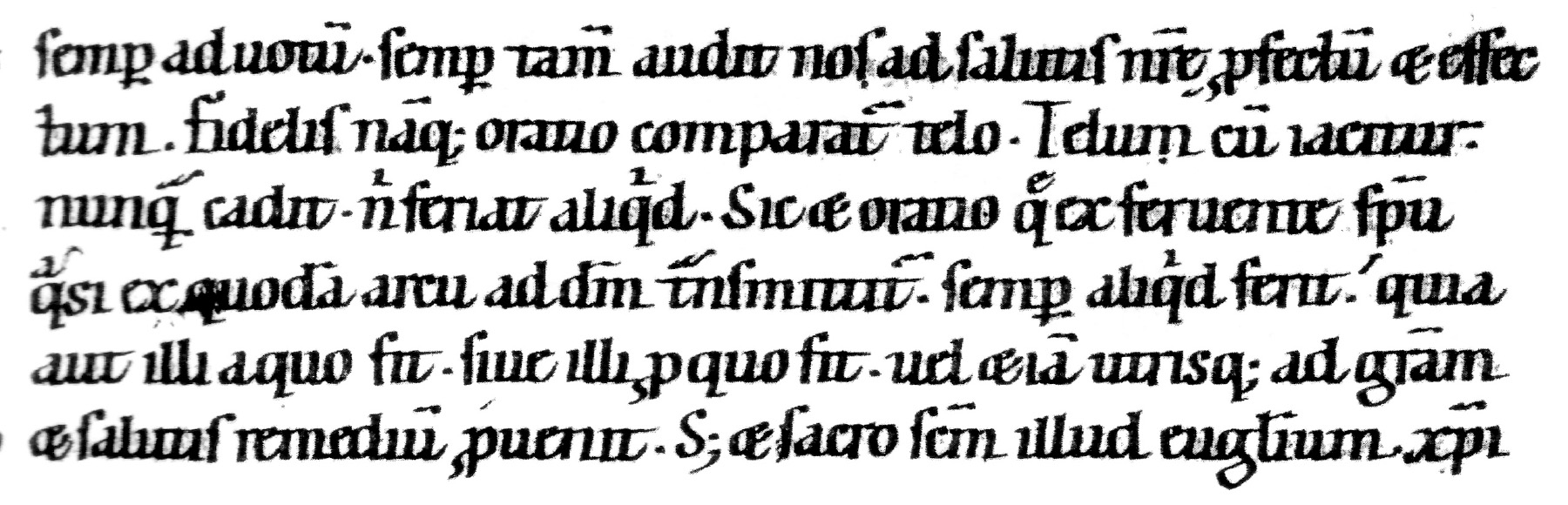

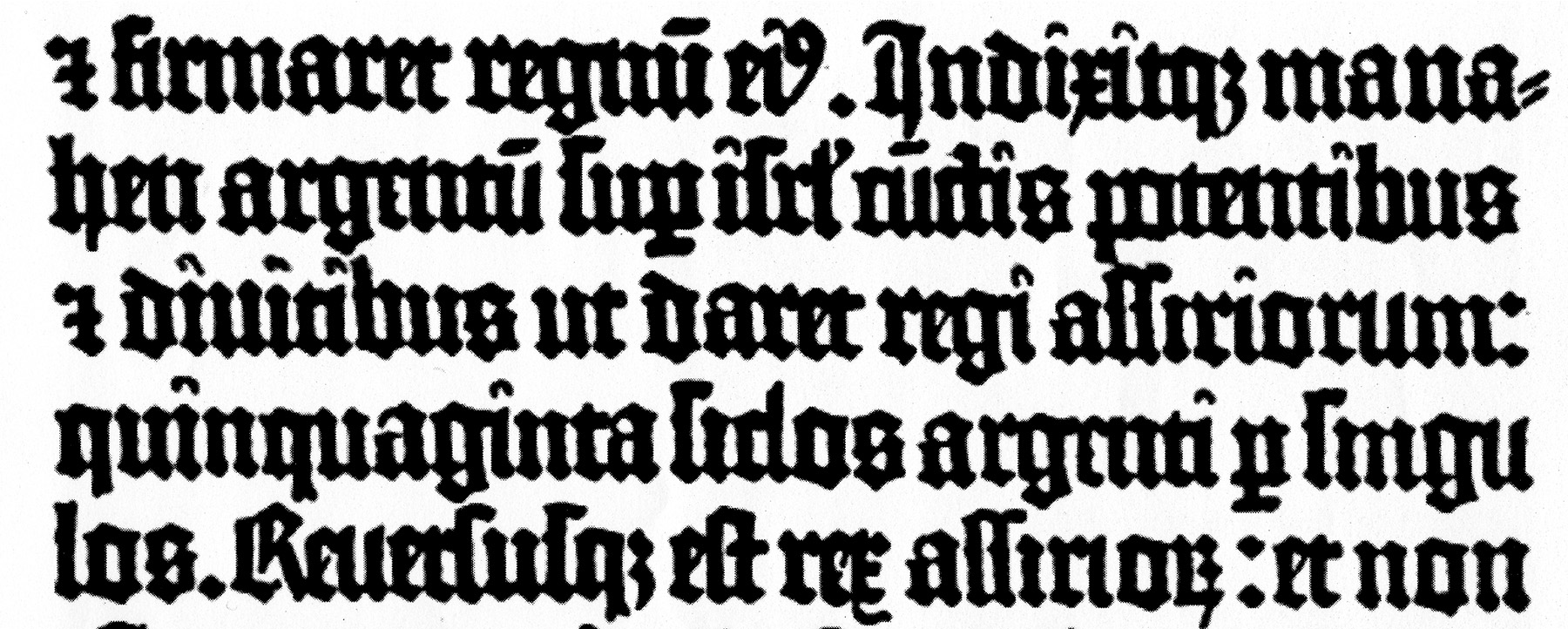

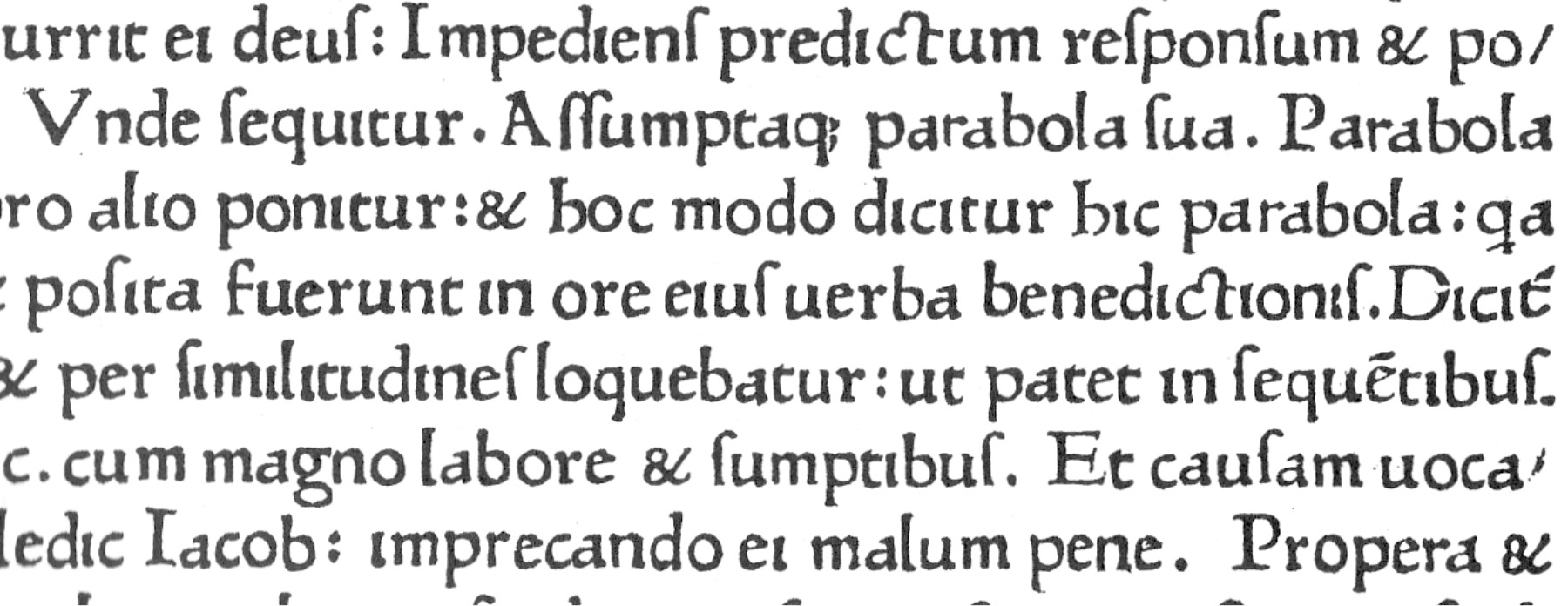

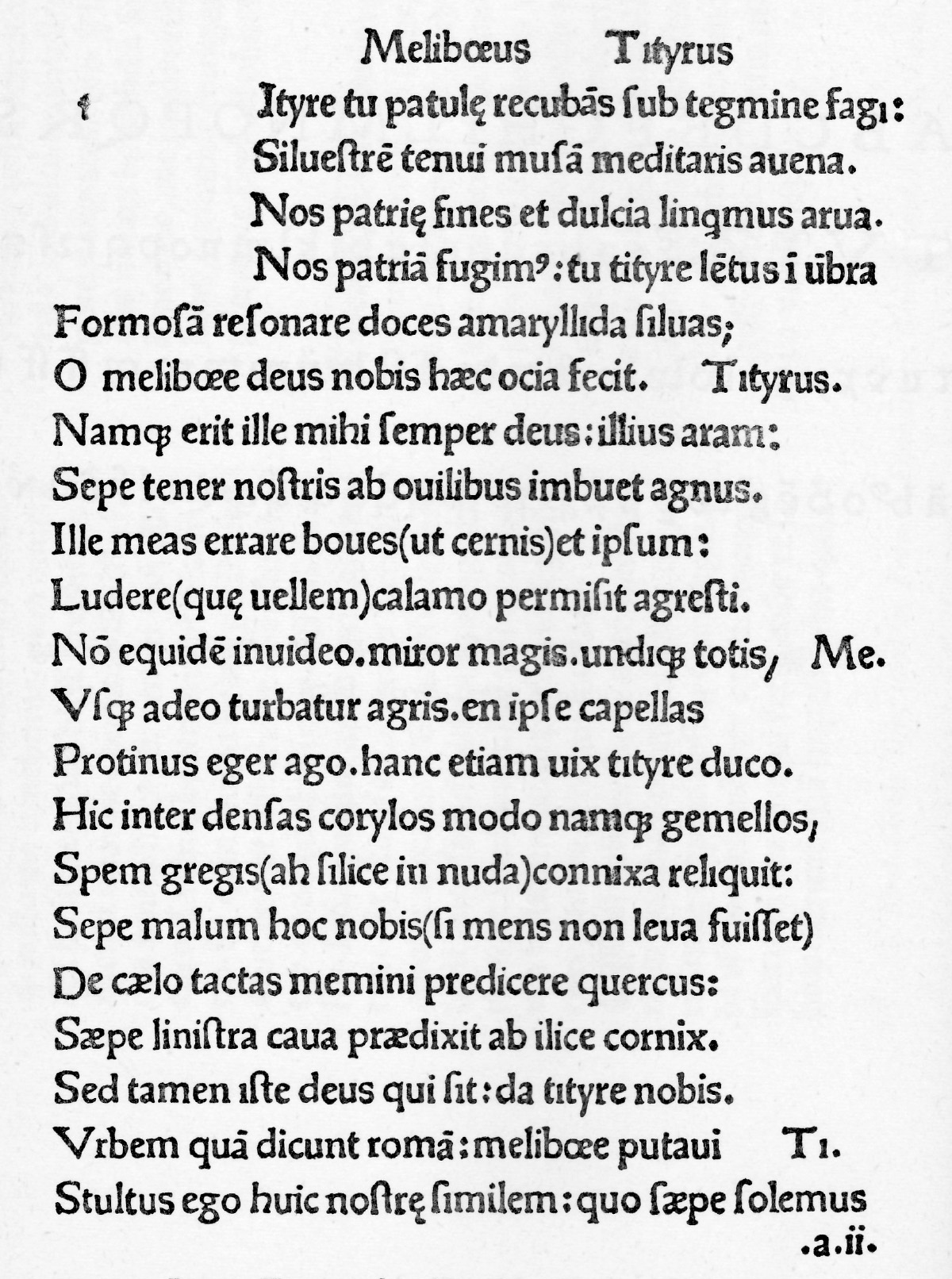

[図25]グーテンベルク印刷の『四十二行聖書』

[図25]グーテンベルク印刷の『四十二行聖書』

1–2 テクストゥーラ:特徴

- 曲線をもっとも少なくして書かれた公式の書籍用書法から生まれた。

- 文字の特徴

- 垂直で幅狭く、角張っている。

- 屈曲した(カギ型の)脚で立つ。

- アセンダーはふつう髭状のものかツノ状のもので飾られている。

- fや∫(ロングs)はベースラインより下に下がっていないのがふつう。

- フランス、イギリス、オランダの3つの伝統形があった。

- ドイツの初期造形。15世紀以前。(15世紀以降には見られない)

- 15世紀後半のフランスの造形。フランスでは生き延びられなかった。イギリスの印刷者たちにより使われた。

- 15世紀後期のオランダの造形。低地帯地域で生き延びた。

2–1 フェレ・ヒューマニスティカ:歴史

これは「近似人文主義書体」あるいは「準人文主義書体」とも訳せる一時期の書体を指す。A・F・ジョンスンは「ゴティコ・アンティカ(Gotico Antiqua)」とも呼んでいる。ここでいうアンティカとは、ドイツ人が呼ぶ場合と同じように今日のローマン体(セリフ体)を指し、その呼称は「ローマン体化したゴシック」という意味になる。

この過渡期的書体の持つ意味は大きいだろう。それは現在我々が目にするローマン体の初期の形状を示しはじめて、最初期のローマン体であるヴェネチアン・ローマンへとつながる決定的なある工夫が試みられたことが見えてくるからだ。ここではあくまでもブラックレターの分類であることから、ブラックレターがローマン体化する以前の過渡期に現れた比較的に「明るいテクスチャと明快な造形」と変化している様子を示す意味で重要だ、という理由から分類に加えられたのだろうと推測する。

正確に言えばブラックレターとローマン体による混種であった。この混種はドイツで生まれ、ローマン体活字が南ドイツで知られるようになった1472年から1500年の間(つまりインキュナブラ後期)に見られる。それが開放的なラテン語が使われていた地域で受け入れられた。ブラックレターの小文字をほぼローマン体の大文字と調和させたり、時としてその逆の現象も起こったりした。フランス、イタリア、ネザーランド(ネーデルラント)の例はその典型だという。

ほぼ同じ時期にイタリアの人文主義者がヨーロッパ北部の活字に与えた影響が見えはじめる。それはアウグスブルクのギュンター・ツァイナーが修道院でローマン体を使って印刷をはじめた頃だとされる。アウグスブルクはイタリアと最も結びつきのあったドイツの都市であり、ドイツの女子修道院は「イタリアの思想を北方へ伝える廊下」のようなものだった。南からの知的な流れは、必ずしも人間に関する学問とは限らなかったようだ。つまり、ローマの本山と教会との関わり、男子修道院が属するベネディクト派の体制との関わりが見られた。

さらに市民法に加えて聖職者の多くが習得しなければならない教会法典は、アルペン・ルートの北側にいた僧侶たちにとって、ボローニャやパドヴァやローマで書かれた文書や書物をより身近なものにした。イタリア北部の書籍用スクリプトは、ヨーロッパの多くの地域に知れ渡っていた。

このフェレ・ヒューマニスティカは過渡期の混種書体として、ローマン体活字の特徴と完成度を一層際立たせる。そしてカロリング朝の文字が活字化される直前の数年間に現れた、貴重な存在である。例えば1464年頃からスヴァインハイムとパナルツ、ウェンデリンとヨハンのスピラ兄弟、アドルフ・ルシュなどがジェンソンが活躍する直前また同時期にローマン体の完成を試みていた。

また、追随者も当然ながらいた。ケルンのウルリヒ・ツェル、シュトラスブルクのヨハン・メンテリン、パリに移住したウルリヒ・ゲアリングらだ。だが彼らの活字はまだブラックレターの書風からは完全に脱していない書体であった。その元はロトゥンダ系のブラックレターの名残と言える。この書体が使われた時期はわずか10年ほどであり、その年代は日本の歴史では、京都市の中心が争いで荒れ果てた応仁の乱の時期と重なる。

ハリー・カーターもこの時期の活字を当然ながらローマン体とは呼んでいない。その大きな理由は、カーター独自のローマン体の定義に反するからである。

その定義とは「古典的な碑文のモデルを再生した大文字と、その大文字の様式または構造を借りて、その大文字と合うように作られた小文字である」こと、さらに「ベースライン・セリフが意識的な筆さばきであること」というくくりがある。

そして明快であることも重要な特質だとして追加されている。例えばペンで文字を書くとすれば、縦画(ステム)は下のベースラインで一度止められ、セリフを書くためにペンは紙から一度離れ、次に左へ動き、そこから紙に接して右へとペンが引かれることでベースライン・セリフが描かれる。カーターはそのペンが一度離れることを重要視している。つまりそれは意識的な動きであり、ベースライン・セリフを生じさせる意図があるからだという。そのように見ると、完成したローマン体と比べると、確かにフェレ・ヒューマニスティカのベースライン・セリフはペンを止めてはいるが、まだ曖昧である。

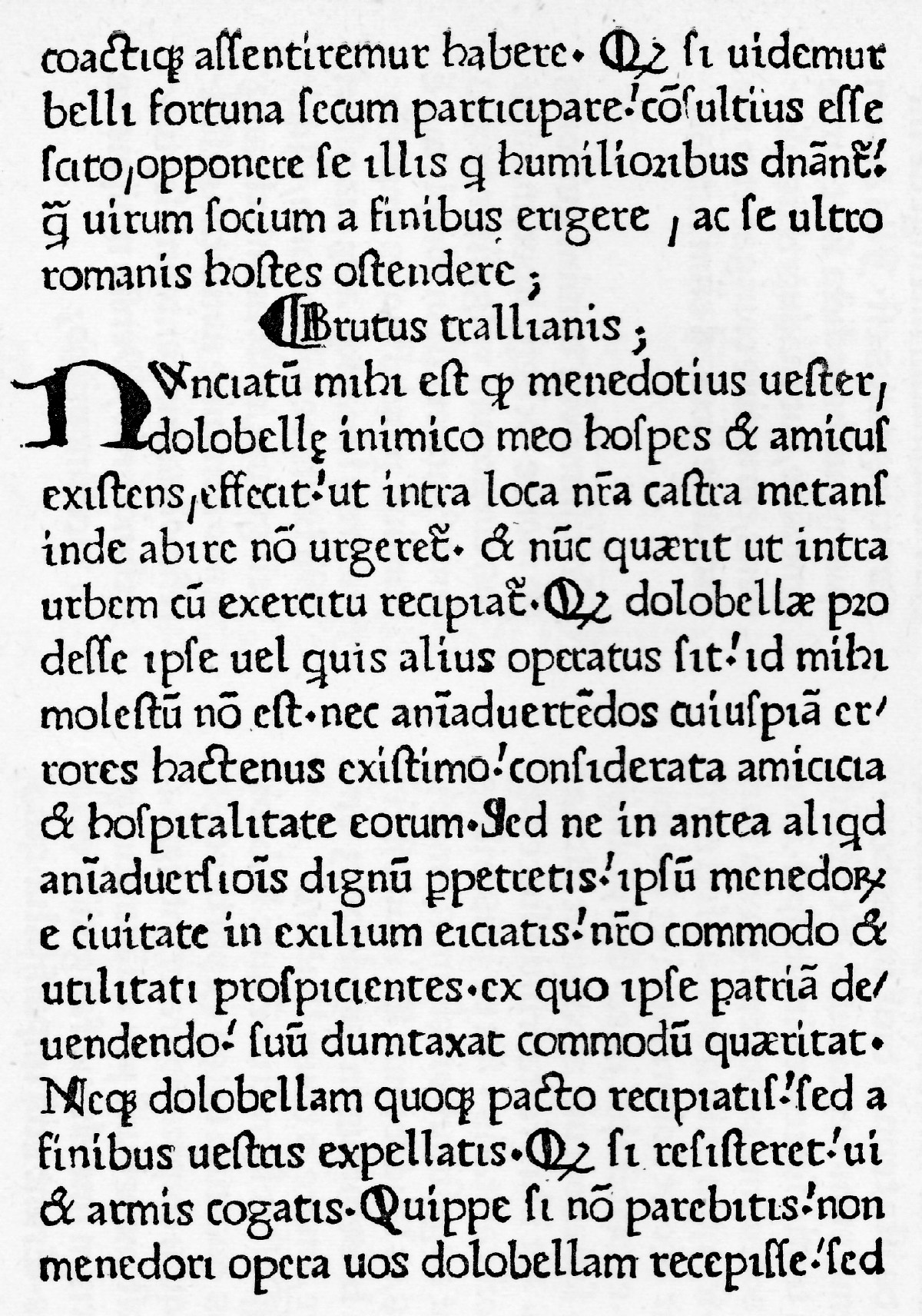

[図26]スヴァンハイムとパナルツの「スビアコ文字」

[図26]スヴァンハイムとパナルツの「スビアコ文字」

[図27]メンテリンの活字

[図27]メンテリンの活字

[図28]フェレ・ヒューマニスティカの活字

[図28]フェレ・ヒューマニスティカの活字

[図29]フライブルガー、クランツ、ゲアリングの活字 (1470)

[図29]フライブルガー、クランツ、ゲアリングの活字 (1470)

[図30]ゲアリングの活字 (1478)

[図30]ゲアリングの活字 (1478)

2–2 フェレ・ヒューマニスティカ:特徴

ローマン体活字の誕生期に現れたヒューマニストに分類される特徴を含む。

- 15世紀後半に北イタリアで書かれた文字が基になっている。

- 大文字はローマの碑文文字を基本とする。

- 大文字のアクシス(軸)は傾いて、円形の内側部分であるカウンターを囲む曲線の最も太い部分(ストレス)は左下と右上にあり、曲線の太さの変化(シェイディング)は緩やか。

- 小文字にはローマの大文字にあるセリフを施してあるが、明快さに欠ける。

- ベースライン・セリフ(フット・セリフ)は曖昧。

3–1 ロトゥンダ:歴史

「円形書体(Round Texts)」とも訳されるイタリア様式であるロトゥンダについて、カーターは「勤勉さを欠いた」としている。その丸みのあるカウンターなど、全体としておっとりした印象を受けることから、北ヨーロッパのテクストゥーラの放つ緊張感と行儀の良さとの差異が際立つことで、いわれなき「勤勉さを欠く」という評価となっている。以下もハリー・カーター説の紹介となる。

ロトゥンダは手書きの礼拝用や公式文書用であった。フランス語の「レットレ・スンマ(Lettre Sunma)」つまり「折衷円形書体」の活字化された書体である。テクストゥーラよりも圧縮が少ないロトゥンダは、その名が示す通りc, d, eなどの曲線部に膨らみがある文字で際立っている。この書体の重要性は、ここから人文主義者たちが洗練して、やがて彼らのうちの印刷業に乗り出した者が活字体として積極的に使用した、いわゆるローマン体活字の基になったスクリプトだという点である。

[図31]ロトゥンダ(スンマの活字版)

[図31]ロトゥンダ(スンマの活字版)

[図32]レットレ・スンマ(折衷円形書体)

[図32]レットレ・スンマ(折衷円形書体)

ジョンスンによれば、ロトゥンダという名称はドイツ人のアルフレッド・ヘッセルという博士が最初に用いた語であるという。この書法ではアセンダーもディセンダーも短く、窮屈で読みにくい文字とされている。これは、本稿の歴史1「書体の歴史と種類」で触れた「テキストゥス・プレスキッスス(Textus Precsissus)と呼ばれるスクリプトのファミリーである。

縦画の終筆部がベースライン上でセリフがなく、余分な労力を加えてカットされた独特の書法であり、「切り落とされた」という意味の「プレスキッスス(prescissus)」と呼ばれている。基本的には書籍用書体として使われた。

また、それほど当時の印刷者のゴシック体活字はロトゥンダを中心として活字を揃えたと言える。パレオグラファ(古書体学者)は、ボローニャ大学の法科で使われていた丸い文字を「ボローニャ文字」と呼んでいた、とジョンスンは教えてくれる。

フランス人はこのファミリーを「レットレ・デ・スンマ(lettre de summe)」と呼び、テクストゥーラに次ぐ公式の順位に位置づけた。フランスのリヨンでは、1482年にロトゥンダ活字の使用が見られるという。リヨンは印刷人が誇りを持って働いていた都市で、その労働者としての自覚はかなり高かったと言われ、一種の知的労働者だという自覚を持っていたようだ。印刷が新しいメディアとして捉えられていたという息吹を示すだろう。

レットレ・デ・スンマは、中世にはめずらしく15世紀までには形がすでに固定していた。大文字でも北方のゴシック体よりは変化が少ない。その特徴は印刷者に愛されていた。つまり、印刷に理想的なほどに向いていた、とされる。

人文主義者の小文字はロトゥンダから発展した。ロトゥンダはロマンス語(ラテン語からの派生のインド・ヨーロッパ語族で、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語など)圏諸国で好まれたゴシック体活字の変種であり、他方でマジャスキュールはローマの大文字の末裔であった。活字としてはアウグスブルクの印刷者ラッドルトが1486年に祈祷書の印刷で使って以来、テクストゥーラを凌駕したと言われている。1470年に生まれたジェンソンが使用したローマン体活字は、イタリアの書籍印刷でロトゥンダと共に現れた。

イタリア以外でのロトゥンダ活字の最初の使用は、1472年のドイツのケルンであった。簡単なドイツ式ロトゥンダあるいはイタリア様式の書体は、携帯用の聖務日課、祈祷や学生向けの教科書にふさわしいとされた。中部および北部のヨーロッパでイタリアのロトゥンダが受け入れられたのは、その地方で生じていたイタリアへの賛美の感情にあると言える。「それは人文主義とは限らない」との指摘があるが、おそらくイタリアのおおらかさが好まれたのだろうか。文字の形状がそれを見る者の浅い意識下に、ある感覚を起こさせるようだ。

新しい学問が広がるにつれて、ロトゥンダ活字は学問を伝えるために共通して使われた。自由で洗練されていたとみなせるだろうし、それと結びついたスクリプトは人間的で暖かいと思われたのだろうか、カーターは「おそらくボローニャから広まった市民法が、フランク王国やゲルマン民族の慣習法と比べて暖かい」と述べるが、それがスクリプトと関連があるのだろう、と思わせる。

北方の学者たちはギリシャ語とヘブライ語を学んでいたそうで、同時にイタリアのゴシック体活字を好んでいた。ベルギーのルーヴァンやアウグスブルクの有名な印刷者エアハルト・ラッドルトは完成度が高いロトゥンダを使い「洗練されていて最高の文字だ」との称賛があったと伝えられている。

ロトゥンダはローマン体で組まれた本文に対する見出し語に使われた。古典的な趣の装飾でロトゥンダのまわりを囲うような試みも、調和を乱すとは思われなかったという。やがてラテン語で組まれるものは何でもロトゥンダが受け入れられ、典礼書にもロトゥンダが使われた。

だが、北部ヨーロッパの言語の印刷にはロトゥンダはめったに使われなかった。ロトゥンダはラテン語にはふさわしくなかったと捉えたのだろう。北部ヨーロッパの人々の間で、ラテン語と土着語との溝は、我々が想像するよりは当時では広くまた深かったようだ。要するにロトゥンダ体は、日常生活の言葉にはふさわしくなかった。ヴァチカンの尚書院(外交も含めた各種の文書類を扱う部門で、保管、清書などの業務も含めた)で公式書体としてロトゥンダが書かれたことは、やはり地域の慣習が大きく関係していると思える。

ロトゥンダはロマンス語諸国と北欧諸国で別々の発展の道を辿ってきた。14世紀の初頭にロトゥンダはイタリアで地盤を得て、ローマン体とともに丸型ゴシック体としてかなり長い年代にわたって共存し、先述した通り、ロトゥンダは過渡期を経て現在のローマン体へと展開した。また、スペインで20世紀になっても生き残った。

3–2 ロトゥンダ:特徴

丸みを帯びた書体。「円形体(Round Texts)」とも訳されるイタリア様式。

テクストゥーラよりも圧縮が少ないロトゥンダは、その名が示す通り曲線のある文字で際立っている。公式性をゆるめたロトゥンダ活字はマインツのペーター・シェッファーが1459年に使った。

- テクストゥーラよりも圧縮が少ない。

- 15世紀のもっとも公式の本文(ヴァチカンの教皇庁尚書館)以外でも広く使われた。

- 16世紀の間に流行が廃れ、とりわけスペインで長く生き残った。

- 文字の特徴

- c, d, eなどの曲線のある文字で際立っている。

- ストロークの太さの差が大きいことで、これらは真のブラック・レターである。

- セリフには太さがまったくない。

- fや∫(ロングs)にはディセンダーがない。

- 小さめで公式性変種(とりわけ「準人文主義性」)は、太めのローマン体と似ている。もっともこの太めのローマン体の造形は、ゴシック体の大文字と一緒に使われた。

[図33]ロトゥンダ活字

[図33]ロトゥンダ活字

[図34]ロトゥンダ活字

[図34]ロトゥンダ活字

4–1 バスタルダ(バスターダ、バタード、Bastardas, Batard):歴史

素早く書かれた連綿体の草書体的で「雑種体」とも訳される、手書きスクリプトとしてはトリアわけ各土地に固有の物語・詩歌などの文学で使用される書体であった。つまり元来は流行書体として使われて、非公式で地域的・土着的に発展したとされている。元はフランスの法令文書用の非公式書体として使用された。

バスタルダは、これまでの分類とは異なる例外的存在という意味合いを帯びている。活字として最も古いバスタルダは、1454年と1455年にマインツでの免罪符の印刷で使用された。続いてアウグスブルクで1458年にシェンスベルガーが、翌1483年にはニュルンベルクのコーベルガーが、それぞれ使ったことが記録されている。

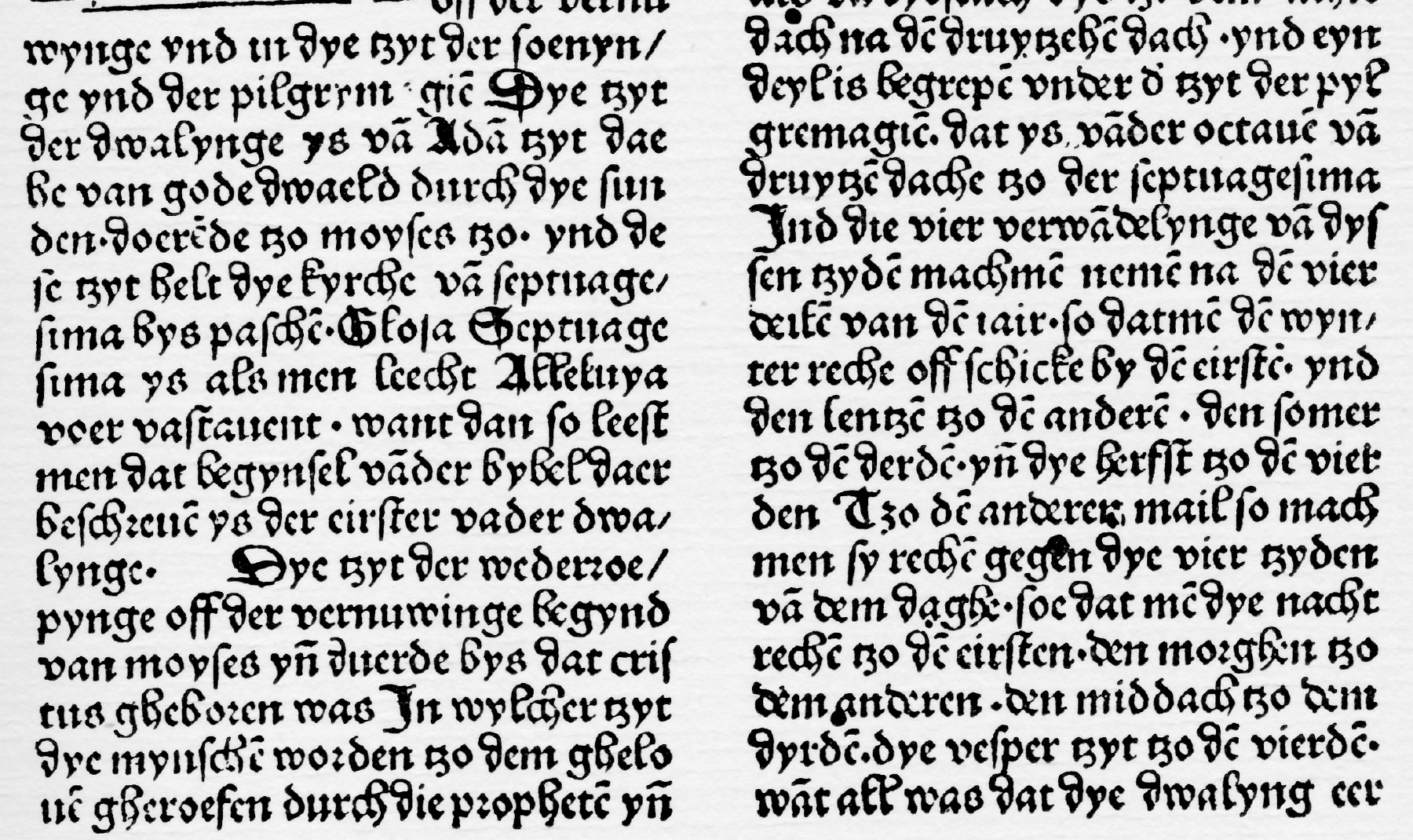

バスタルダは下位分類として、シュヴァバッハーとフラクトゥールの2種類に分けられる。シュヴァバッハーはヨーロッパのライン川上流、特にオランダ北西部に、フラクトゥールはドイツ北東部ヴィッテンベルクで、それぞれ発生した。その後の使用状況も、アルプス山脈の北の国々に限られていた。

バスタルダ関連の歴史については、総括的なまとめとして、ウィルバーグの「フラクトゥールと国家主義(’Fractur and Nationalism’)」が参考になる。それによれば、次のようになる。

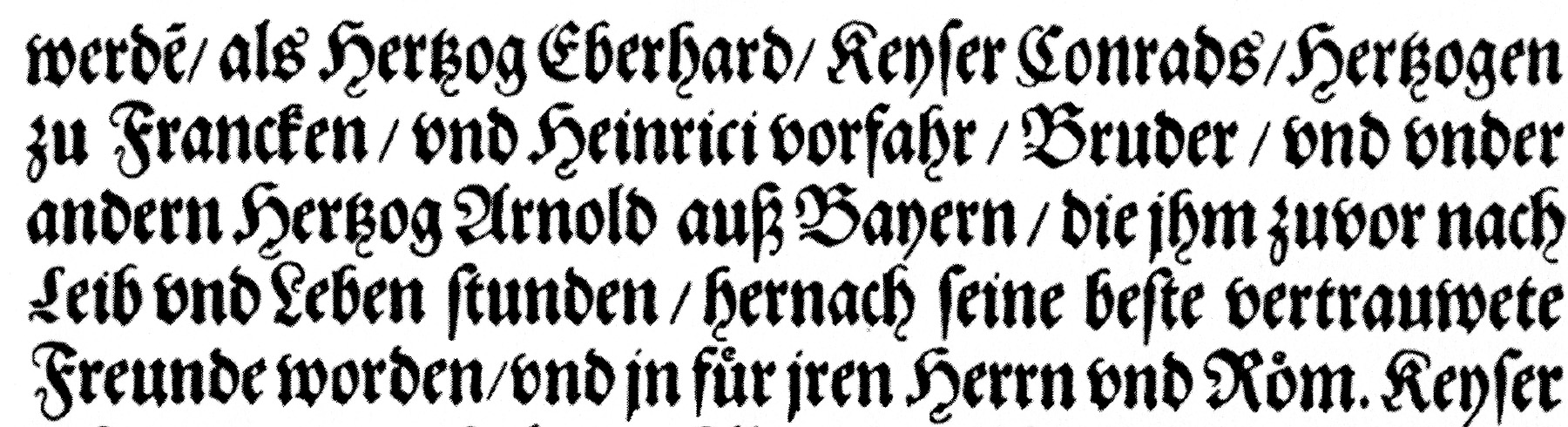

テクストゥーラとロトゥンダは、カロリング・ヨーロッパの活字であり、それは特定の国家ではなく、ラテン語聖書と同一ですが、バスタルダというタイポグラフィの変種であるシュヴァバッハーは、1522年発行のルター翻訳のドイツ語訳聖書とつながっています。このドイツ語訳聖書はプロテスタントをローマから、そして結果的にはテクストゥーラとロトゥンダから、共に分離させました。さらにルターが1525年にエラスムスと袂を分けた時、それはヒューマニズムとそのローマン体活字からの分離を意味しました。ルターのドイツ語訳聖書はまた、ドイツ語圏の小さな州の緩やかな合併の始まりでした(ヴィッテンブルクやバヴィアのドイツ国家への合併など。1513年の皇帝マクシミリアン1世が指導した活字設計であるフラクトゥールの起源は、純粋にドイツです)。

‘Fractur and Nationalism’

ルターがエラスムスとの仲を離れたことは、活字書体にも反映しているという興味深い事実である。ルターの翻訳版聖書がブラックレターで印刷された事実と、人文主義者のエラスムスがローマン体をブラックレターよりも優れているとして選んだ行動が、そのままこの二人の基本的な思想の違いあるいは時代への態度を映している。この2名については、本稿2部でも触れる。

4–2 シュヴァバッハー(Schwabacher)(アッパー・ライン)

この書体は、アウグスブルクでの1472年とニュルンベルクでの1493年の間に際立つようになった。頑丈なストロークがあり、そのために木版印刷に理想的だった。ローマン体活字が似合わないとした人々の間に数世紀後まで、そしてヨーロッパの他の国々でも人気を得た。

ジョンスンの『活字設計(Type Designs: Their History and Development)』中の「ゴシック活字(Gothic Types)」によれば、シュヴァバッハーという語は1485年に生まれたという。ニュルンベルクのフリードリヒ・クルースナーという印刷者がバスタルダ書体を称したが、「その土地での最も人気の高いドイツ語活字」となり、「シュヴァバッハー」と名付けられたそうだ。

シュヴァバッハーとフラクトゥールは、ルターの時代からドイツ国家の自己確認を視覚的に具現化したものである。「このことからビスマルクがラテン語つまりローマン体活字で組まれた書物を決して読まなかったことが容易に理解できる」というポール・ショーとピーター・ベインの指摘(’Blackletters vs. Roman: Type as Ideological Surrogate’)がある。

[図35]シュヴァバッハー

[図35]シュヴァバッハー

[図36]バスタルダ (1485)

[図36]バスタルダ (1485)

[図37]シュヴァバッハー活字(アッパーライン)(1485)

[図37]シュヴァバッハー活字(アッパーライン)(1485)

フランスではバスタルダが国家書体とされていた。1476年頃にブルージュのコラード・マンションが数点で使用し、15世紀後半から16世紀前半にかけて数人の印刷者が使っていた。また、フランス語を話すジェノバやアントワープなどでも使われた。さらに一部のドイツでも使われた痕跡があるという。だが、パリと並んで印刷の盛んだったリヨンでは、ジャンヌ・トルヌらはローマン体を使用した。いかにも進取で意識の高い職人がいた印刷産業の都市である。

イギリスでは、1476年という早い時期に印刷術を初めて持ち込んだとされているキャクストンがいた。外交官(英国商人)、資産家、翻訳家という肩書きの彼は、現在のドイツのケルンで印刷術を習得し、ベルギーのブルージュ(ブルッへ)で印刷所を開設して出版業をはじめ、その後ウェストミンスター寺院内に印刷機を持ち込んだ印刷者でもあった。『トロイ戦史』の翻訳でも有名だ。

ブルージュはドイツのライン川上流と緯度が同程度とあるため、「アッパーライン」の影響下にあったのだろう。その証拠に、キャクストンがその死の年の1491年までに使った活字書体は8種類のブラックレターだったが、そのうちの4つはバスタルダであり、判別性の低い未熟なシュヴァバッハーだった。

もっともキャクストンには当時の英語の表記や綴りを統一させようという意図があった。その実現に印刷を利用したと言われており、根っからの印刷者ではなく、その技術を別途に活用する方に意を用いた。

ちなみに、キャクストンの助手で後継者となったウィンキン・デ・ウォルデもキャクストンから引き継いだシュヴァバッハー書体などを使い、イングランドでイタリック体を初めて使用したことで知られている。時に書籍の一部分でローマン体も使ったが、本格的にローマン体を使用した印刷者はリチャード・ピンスンだった。その当初のローマン体は、おそらくスイスのフローベンから入手したのだろうと言われている。

4–3 フラクトゥール(ウィッテンベルク文字)

フラクトゥールは20世紀前半にドイツで盛んに製造された代表的な近代ドイツのブラックレターである。その草書的な起源と矛盾する計画的な公式性を狙って彫られたが、すべてのゴシック体のうちでもっとも成功を得て、20世紀中頃までドイツで書籍用書体として生き残った。活字書体は1514年に神聖ローマ帝国のマクシミリアン1世が祈祷書の制作を依頼したことにより生まれた。

[図38]フラトゥール活字

[図38]フラトゥール活字

[図39]フラクトゥール活字、ニュルンベルク (1528)

[図39]フラクトゥール活字、ニュルンベルク (1528)

ここでジョンスンの「ゴシック・タイプ※22」の中のフラクトゥールに関する記述で、これまで理由が不明だったことがひとつ明らかになった。それがオランダのローマン体活字の黒味の強さと強めのセリフの理由である。

フラクトゥールにおけるジョンスンの解説には「抑制の欠如」という言葉がある。彼は「小文字の圧縮化と大型化の実験対象となった」「それと全く同じ流行は、ローマン体でオランダ人によって取り入れられた」と書いている。

日本の九州程度の広さを有するオランダの国土の4分の3は、埋め立てられた国土であった。その土木工事を得意とするオランダ人は、数学的に高い才能を持ち、その体格は頑丈そうであることから、私はそこにオランダ製ローマン体活字の特徴を漠然と重ねていた。だがそれ以上に明確に、フラクトゥール書体というブラックレターの影響が影を落としていたという見解に出会ったことになり、ローマン体の黒みと力強さに納得が得られた。

オランダのフラクトゥール書体の特徴は、その後イギリスにも大きく引き継がれた。イギリスの活字はキャズロンが現れるまでの250年間は、オランダ製活字の輸入または模倣によって特徴づけられていた。そのため、やや黒みの強いイギリス製のローマン体活字は、オランダ活字の形跡を忠実に残していた。キャズロンにしても、大きいサイズの活字では、例えばオランダのファン・ダイクの活字を彷彿とさせる特徴とテクスチャを生み出していた。

4–4 バタルダ(バスタルダ、バスターダ、バタード、Bastardas, Batard):特徴

バスタルダは、手早く書くが、書籍用の十分に草書的でない書法の変種に基づいている。公式性の程度がかなり異なっている。

- イングランドやフランスや低地帯地域の未熟なバスタルダの特徴

- 公式性が弱い。

- 一般的にエックスハイトが低く、丸みのある文字。

- 前のめりになる傾斜の傾向が多く、たとえば一層のa、飾りのついたアセンダーをもつd、開いた尾をもつg、全グループでもっとも特徴的な尖ったディセンダーをもつfや∫(ロングs)など、たくさんの草書的造形が散在している。

- ドイツのシュヴァバッハー

- ドイツのバスタルダのグループ(およそ1485–1540年)。

- ロトゥンダに近づく傾向にある。

- フラクトゥール(およそ1540年以降)

- テクストゥーラに近い気風(雰囲気)。

- その草書的な起源と矛盾する計画的な公式性を狙って彫られたが、すべてのゴシック体のうちでもっとも成功を得て、20世紀中頃までドイツで書籍用書体として生き残った。

- イギリスやフランスやオランダのバタルダ

- 16世紀中頃までに使われなくなった。

- シヴィリテ書体(16世紀のフランス人ロベール・グランジョン作)は非公式な書法に基づいており、イギリスの「セクレタリー書法」と強い関連がある。

次の第2部では「ローマン体との比較」と題して、ブラックレターとローマン体とのいくつかの視点からの比較を試みる。歴史的には、ブラックレターとローマン体のどちらを好み選択したかによって、人々の職種や階層が明快に分かれていたという現象が見られた。また、それぞれに使用される分野も異なる傾向が見られる。その両者の比較から、ブラックレターの特殊性が浮き彫りにされることで、我々はやがては3章(3部)の「近代国家におけるブラックレター」のとりわけフラクチュール書体の特異な使用への基礎的な理解を得られるだろう。