1. ローマン体との比較

嫌悪感

タイポグラフィの専門家たちは、ブラックレター体活字についてしばしば嫌悪感に似た違和感を語る。例えば、活字書体の権威である保守的なダニエル・B・アップダイクは、その代表的著作『印刷用活字※1』の中で低い評価の形容をいくつか被せている。15世紀に最初に使われたゴシック体(ブラックレター)活字は、「カロリング朝小文字の後継の崩れた書法」であると言う。また彼は「ひどく醜くゲルマン的」であると言い、ついには「ヨーロッパにおける芳醇で最も崇高なタイポグラフィは、1800年までに最も貧弱な方に堕落した」などとその不満を吐き出した。他方でそのアップダイクはローマン体について、「15世紀後半のイタリアのローマン体フォントのほとんどには、『安心感』という趣と、目にとってとりわけ心地よい解放感がある」と好ましい評価を下している。

歴史家のスタインバーグはその著書で書いている。「世界の文明生活の中にはドイツの貢献が多くあるが、まともな人であれば、ゴシック体活字へのドイツ人の頑固な執着はその貢献に対して大きな傷になっているとわかっていた」と、ドイツ人の汚点のように眺めていた※2。

アメリカ人でタイポグラフィの開明的な記述を多く残したセオドア・デ・ヴィーンも低い評価を示した。曰く、「ブラックレターはローマ字の造形の退化だ」。これはポール・ショーとピーター・ベインによる小論「ブラックレターとローマン体:イデオロギーの代用としての活字」で紹介されている※3。

また、活字書体の研究家スタンリー・モリスンも負けてはいない。講演録の中で彼は、「印刷様式を創造するには、カリグラフィの単なる模倣として、あるいは黒くないブラック・レターという、文字の形のなかでも最も劣る文字を斥けることだ」と語っている※4。ここで言う「黒くないブラックレター」とは、ブラックレターの字様の特徴を取り入れたローマン体のことだろう。

モリスンはある不運に見舞われたことがある。1940年9月から翌年の5月にかけて、ナチによるロンドン空爆を受けて原稿や資料類を焼失したという出来事だ。モリスンはその時の事情を、絶望的な中にあっても感情を抑えつつ淡々と記録している※5。

以上の数人の見解の中には、ドイツという国に対する潜在的なある感情があるようにも受け取れる。彼らはブラックレターの癖の強さを嫌い、ローマン体の支持者であることで共通している。ヨーロッパにおけるドイツという存在の複雑さが重い影を落としているようでもある。ただ、このような識者によるブラックレターへの嫌悪感はやや紋切り型とも言えるし、他方でドイツ人の外国人恐怖症への悪印象も関係していると見られる。どちらにしても対立的なこの構図は、各国の人々の底辺に潜んでいるらしい。上に紹介した人物の中では、スタインバーグを除けば、ゲルマン系の分家であるアングロサクソン人であることも何らかの示唆を含むと考えることもできるが、大げさすぎるであろうか。

中世的と近代的

ここでブラックレターとローマン体を比較してみる。先に挙げたポール・ショーとピーター・ベインによる「ブラックレターとローマン体:イデオロギーの代用としての活字」という論稿では、この2つを明解な言葉で対照的に述べている。それによればブラックレターは、「中世的、新教主義(プロテスタンティズム)、ロマン主義、神秘主義、国家権威的」であり、「暗く、窮屈、尖っている、凝っている」という負の印象を与えている。それに対してローマン体は、「近代主義、旧教主義(カトリシズム)、啓蒙主義、合理主義、民衆主権」につながり、「単純、合理、良好なバランス、優美」という好印象を得ているという。それは同時に「ドイツ対イタリア」「ドイツ対フランス」という対応関係にも通じる。

ブラックレターにおける「中世的」という言葉からは、何を思い出すだろうか。例えばトマス・アクィナスの厳格な『神学大全※6』を想起できる。また「新教主義」からは、土着の活字書体で『ドイツ語訳聖書』を出版したルターの強固な意志を読み取れるかもしれない。

「神秘主義、国家権威的」な印象は、近代ドイツでの例があろう。それはナチによる大げさな大衆操作であり、計算し尽くされた視覚的効果の援用で最大の誘導効果を果たした映画でもある。

他方でローマン体における「近代主義」では、「中世的」に対する後期ルネサンスでの動きが含意されている。そこには時代の大きな流れを見ることができる。例えばガリレオ、ニュートン、ライプニッツなどの実証主義による科学上または数学上の発見から、その実用面での活用へと至る「知識の技術化」への発展を含み、その先の「知識と技術の応用展開」の起爆となった産業革命への布石の一つと捉えられる大きなうねりなどである(これはやがて20世紀末からの「デジタル革命期」につながるだろう)。

その裏には概ねローマン体で印刷された書籍類の蓄積と伝播という蓄積があった。このことは2018年に展示された金沢工業大学主催の「世界を変えた書物展※7」と同年の凸版印刷博物館企画の「天文学と印刷展※8」における展示類からうかがえる。知の世界に与えた大きな影響の陰には、ローマン体で印刷された書物が多大な役割を演じたことがそこに容易に見てとれた。「旧教主義」からは、ブラックレターから脱出した人文主義者らの一団の新学問への情熱と信頼がうかがえ、同時に「啓蒙主義、合理主義、個人主義」へと広がる近代思想の曙を見出せる。

また、『モノタイプ・レコーダー※9』の匿名記事には、次のようなまとめが見られる。これは、活字組版に日頃から現場で触れていないと見逃しやすい活字書体の実用面からの指摘で、2種類の書体における機能上での差異が平明に語られている。なお、この匿名の執筆者がスタンリー・モリスンであることが、モリスンとアップダイクとの往復書簡からわかる。ビアトリス・ウォードがアップダイクへの手紙で明らかにしていることをアップダイクが記している※10。

ブラックレターとは本来的に大文字と小文字なのです。大文字と小文字で組まれる例を除いて、タイトル扱いで使われることはできません。この理由のために、ディスプレイ用としてはローマン体に劣っています。実に、ブラックレターはディスプレイの代用、主に飾りというもっとも望まれない用途で積極的に使われます。ローマン体の融通性は、大文字と小文字の両方でもっとも簡潔な形で言葉を示しており、スモール・キャップ(小型大文字:引用者)の発明によっていっそう拡大し、大文字と小型大文字によるディスプレイを可能としました。最終的にローマン体の有効性という意味においてその使用が格段に増加したことは、イタリック体の発明、発展、同化という結果をもたらしたのです。

‘Black Letter: Its History and Current Use’

ブラックレターには、その使用において限界がある、という指摘だ。引用最終行の「同化」とは本文組版での有効的な活用を指す。つまり、ここで触れられている通りスモール・キャップがブラックレターにないことは弱点と言えるし、またブラックレターが大文字だけで組まれれば、極めて読みづらい。上に言う通り、ブラックレターの特性は、大文字と小文字だけがアルファベットの構成要素であり、言葉によるメッセージにヒエラルキーの変化を演出するには、サイズと書体の変化でしかなし得ないために、ローマン体との比較において文字情報での対応力で弱点が明らかだ。

つまり、文章構造の階層化と意味の分節化の工夫に新たな試みが図られたことを意味する。これは意外と見過ごされやすいことだが、活字印刷においては重要な展開が起きたという事実は重要である。活字組版に工夫が生まれたことで、複雑な項目を多く使用する文章に対して、読み手のテキスト理解に視覚上で貢献したからである。

ローマン体におけるこのような字種の豊富さは、テキストに貴重な変化と分節化をもたらす。これについてヴィンセント・ステアは「タイポグラフィカル・カクテル」と呼んで、その自在さつまり組み合わせの多彩さをカクテルになぞらえて強調している※11。

さて、このような要因も加わって、やがてブラックレターの需要は衰え、18世紀にはその使用は限定化された。さらに読者層の特徴も際立ったルネサンス期には、フィレンチェでは知識人たちがギリシャ語とラテン語の古典書籍を読むことを推奨した。またそれぞれの翻訳や解説がローマン体で印刷されていたことが見られる。

イタリアでは尖ったブラックレターは受け入れられていなかった。ただ丸みを帯びたブラックレターだけが通用していた。フィレンチェやヴェネチアの知識人とは、つまり人文主義者だった。そこでこの丸みを帯びたブラックレターは、やがて細くかつ軽めになり、使用は狭められた。

さらにこの匿名記事は、ブラックレターの凋落を告げる。

このタイポグラフィ上の新しい素材の持つ融通性を身につけた印刷人にとって、古いブラックレターはタイトルとりわけパンフレットや新聞のタイトルでの使用が唯一可能な立場だと明らかになりました。18世紀の末までには、ブラックレターは古いものを好む印刷人以外では実質的には使われなくなったのです。

‘Black Letter: Its History and Current Use’

この「古いものを好む人」にブラックレターが支持されたということは、特筆すべきことだ。保守的文字あるいは重々しく丁重でかつまた権威的な文字という受け取り方がなされていたと想像できる。さらにはこの書体に感性的に訴える何かが隠されていたとも言える。なお、イギリスではブラックレターは古くは「オールド・イングリッシュ」とも呼ばれた。ただしこの語は、英語の歴史上の分類と同じ語であるために、紛らわしい。

イタリック体

イタリック体はブラックレターにはなく、ローマン体にはある。スモール・キャップとイタリック体の登場については、本稿の1部で触れた。イタリック体はスモール・キャップよりも20年ほど前の16世紀初頭にヴェネチアのアルダス・マヌティウスによって活字化され、後にローマン体と一対とされての使用へと発展する。そこからタイポグラフィにおける黄金の世紀と呼ばれた16世紀以降の200年が続いた。もちろんその黄金期は、それだけではなくフランスのパリでギャラモンがアルダス使用のローマン体を洗練させたことと、それ以降ギャラモンの書体がフランスの周辺の国々で模倣されたこと、そのギャラモンと年齢では10歳ほど年下のロベール・・グランジョンがイタリック体の傾きの角度を整え、大文字の傾斜という難題を解決させて、字様を洗練させたことなどが特筆される。なおこのグランジョンは、ローマン体よりもイタリック体の方を多く設計している。前者のフォント数が21に対して、イタリック体は28であったことが分かる※12。

イタリック体は広まったが、その使用は一定ではなかった。だが19世紀から20世紀にかけて、使用法が少しずつ整理された。例えば英語では語句や文章を強調する役割として、外国語や文中の書籍・雑誌・演劇・楽曲・CDなどのタイトル、引用文、乗り物類(鉄道列車、船舶、飛行機、宇宙船など)の特定の名称、数式や定理の記述、戯曲のト書き、動植物の属・種などに使用されるように定まった。それはまた、組版の意識化による組版スタイルの習慣が規則化または慣例化を強める方向へと進んだ。

イタリック体はそもそも速く書くことで生まれたスクリプトであり、傾きはその結果であって目的ではなかった。モリスンによれば、傾けずに速く書くことの結果として生まれ、その書き文字をアルダスが活字化した。アルダスのイタリック体の傾きは3度程度であり、、現代のローマン体に付随するイタリック体の傾きと比較して3〜5度程度とわずかである。この最初のイタリック体活字のモデルとする文字の書き手としては4人の名前が挙げられている(ポンポニオ・レト、バルトロメオ・サンヴィト、ブラゼルトン・ジュヴェナル、ジョヴァントニオ・タリエンテ)が、専門家の間ではモデルの特定は分かれている。つまり一人のスクリプトだけが選ばれたのではなく、何人かの書字が同時に参考にされたものと想像できる。

また、そのアルダスが活字化したイタリック体の最初の使用は、小型判(ページのサイズは101×166mm、A6判を縦長にしたほど)の詩集だった。当時に書かれたスクリプトは連綿体というインフォーマル・スタイルだった。つまり活字で言えばイタリック体だった。おそらく声に出して詩集を読んでいた読者にとっては、見慣れた手書きのスクリプトに似た活字化されたイタリック体には親しみがあり、自然に声に出せる字様や風格を備えていたのではないか、との想像が生まれる。

スモール・キャップ

スモール・キャップもブラックレターにはなく、ローマン体で小型大文字(スモール・キャップ)が使われ始めた。16世紀初頭のことだった。スモール・キャップは1515年から1520年の間にバーゼルの印刷者フローベンがその使用法を試みていた。とはいえ、小さめの大文字いわば「準小型大文字」とも呼べるスモーラー・キャップというスタイルがすでに1470年過ぎに使われていたという※13。

ただ、スモーラー・キャップを使用した人物がここでもアルダスであった。小型本の中でイタリック体のテキストの行頭や柱や見出しに使用したのだが、そこではまだ使用法が恣意的である。その使用を意識的に工夫した印刷者がスイス(バーゼル)のフローベンであった。ここで小型大文字の高さがほぼエックス・ハイト(acemnwxなどの小文字のうちのショート・レターの高さ)あたりに設定され、ウェイト(太さ)の調整もなされた。その後17世紀から18世紀にはオランダ、ドイツ、イギリスなどの代表的な印刷者も主に書籍中の文章を組む各種のサイズごとに用意した。これらは金属活字であり、そのためにサイズごとに活字を設計し鋳造した。

ちなみに活字見本帳などに見られたスモール・キャップの制作状況を調べたことを紹介する。16世紀パリで発行された5つの活字見本帳では、12と18ポイントに多く、16〜18世紀のオランダの7つでは12ポイントが多く、同じ世紀の別のドイツ、オランダ、イギリスの5つの見本帳では14と12ポイントが多い、という結果が見られた(ここでのサイズは、16世紀パリの統計以外は、アメリカン・ポイント換算を使用している)。主要本文用サイズにある程度集中して制作されたことが分かるが、印刷者によってはかなり広範囲のサイズでも揃えていたことも見られる※14。

なぜ小型大文字が必要であるのか、疑問に思う方もいるだろう。やや小さいサイズの大文字を選べば済むことだと思うはずだ。だがそれではウェイトが他の文字と調和しない(細くみすぼらしく見える)事態が起きて同サイズの大文字、小文字、数字とのバランスが崩れる。それを避けるために、小型大文字がわざわざサイズごとに大文字や小文字とウェイトが揃うように設計されることが肝要である。また、その際には書体によっては文字の形状も微妙に変更されることが見られる。

この微調整は調和の達成であり、違和感の排除である。タイポグラフィでは読み手に違和感を与えて読書の妨げにならないことが求められているからだ。「普通に恙なく読めること」を目指す意識こそがタイポグラファの最低限の意図であり、読み手の文章への集中と理解を妨げないことに意を注いでいるからである。タイポグラファは、一般読者には気づかれないことにも陰で工夫・配慮を施しているものであり、「名もなき立役者(unsung hero)」であることを自覚している職人たちだ。

小型大文字の慣習的な使用法は、やがてその地位を確定していく。それは階層として大文字よりも一つ低い見出しのレベル、また書籍の柱、(古くは)人名等々に限定されている。強調用法としては、イタリック体よりも高いレベルに使用される。小さくても大文字であるという格付けがなされているからだろう。

書籍用変種としてのブラックレター

印刷術が発明された15世紀には、手書きのブラックレターと同様に書籍用に2つの変種の活字書体があった。一方は北方式で尖って圧縮されており、他方は南方式で円形である。この他には「二流の書籍製作用の速く書かれたブラックレターもあったし、他にも法律と商業目的のブラックレターもあった」という。やがて聖書、祈祷書(ミサ典書)、法例集、年代記、解釈書それぞれのために活字用の父型が彫られたが、残っているものは尖っているブラックレターのヨーロッパ北部の変種、丸みを帯びたイタリアの変種(ロトンダ系)、つまり、シュヴァバッハーとして知られているカーシブ(草書系)とフラクトゥールである。

人文主義者とローマン体

ローマン体の特徴

中世の手書き文字(スクリプト)はほぼブラックレターであった。そして写字生(スクライブ)は、写字室(スクリプトリアム)で白い紙面を黒々とした文字(スクリプト)で埋め尽くした。その姿は、まるで日本の寺社で僧が『般若心経』を書き写す際の静謐な環境下での修業と似ている。ただし行間をゆったりと設ける日本での習慣とは異なり、西洋の僧たちは神の言葉で紙面を埋め尽くすことで、言葉の林と文字の森が浮かび上がってくる情景の中で神の言葉と向き合い、個人の安心と世の安寧を願っていたのかもしれない。

他方でローマン体は、まさにルネサンスを主導したヒューマニストが積極的に使った活字書体である。その代表格の一人は、北方ルネサンスの代表的人文主義者デジデリウス・エラスムスだ。エラスムスこそ、ローマン体の使用を推奨し、ブラックレターを避けた中心人物である。

ブラックレター放棄の主な理由としては、2つある。まずはローマン体の方がラテン語やイタリア語にふさわしいとみなされたことであり、次にブラックレターはスコラ哲学を伝えており、その影響下での伝統的教義への固執と盲従あるいは曲解に結びついたとされたことへの反発だった。その因習的で自己流の解釈を打破し、時代を切り開こうと自説を展開し続けたエラスムスには受け入れ難いことだったからだ。

だが、オランダの活字設計家スメイエルズは、その著書で独自の感想を述べている※15。当時の学者たちが読み書きしたラテン語という言語にふさわしい書体はローマン体だと、エラスムスが考えた理由が説明された後で、次のように書く。

人文主義者は新しいものに興味を示したモダニストでした。何か異なるものを欲しがっていたのです。文化のあらゆる分野で、自分たちは以前よりもすぐれていると感じていました。彼らとつながりのあったスクライブは、古ぼけて重々しいスクリプトを大急ぎで放り出し、新しいスクリプトを書き始めました。ヨーロッパの他の人々はそれに目を見張り、世界はいわゆるイタリアのルネサンスに対する無条件の賞賛を語っていたようです。純粋なローマン体とは崩れたスクリプトであり、ベースラインにたいして直角に立たせて直線に書きおろすペンの運筆線(筆脈、ストローク)でできています。この運筆線はかなり単純ですが、書くにはもっともむずかしい。……つまりこのスクリプトは、エラスムスが頭に描いたように、ラテン語エレメントから作り上げたとは説明しきれません。

Fred Smeijers, The Counterpunch Making Type in the Sixteenth Century Designing Typefaces Now

スメイエルズに言わせると、ローマン体の誕生には不自然さがあるとしている。ローマン体はラテン語のエレメントとは直接の関係がないと述べているし、「崩れたスクリプト」として書字には不自然であると断言し、モダニストだった人文主義者は「何か新しいことを欲しがっていたのだ」以下の説明は、一面を突いてはいるだろう。

だが彼自身もそのあたりで書いている通り、この説は荒過ぎる。ルネサンスを加速させた熱意と思想上の挑戦は、彼の言うほど軽いものではないはずだ。もし新しいものを好むだけであったならば、つまりモダニスト精神を発揮したいだけであったならば、その熱気はもっと短期間に霧消していたはずだ。ルネサンスの根幹には、古い思想の発見と解釈によって時代を見直すこと、つまり「温故知新」であったはずだ。それはまた「無条件の賛美」だけで片付けられるとは考えにくい。人文主義者の精神は、宗教にこびりついていた旧習と不自由さとの闘いであり、その闘いに挑戦するための理論武装であり、目覚めを喚起することにあったはずだ。

ローマン体の特徴でもあるセリフと呼ばれる部分は、それを書くとなれば非効率的で面倒な運筆であることは間違いない。例えばベースライン・セリフなどは縦のストロークを止めた後にペンを紙から一度軽く離して左へ移して次に右に横の線を引くことで生まれるから、スメイエルズはそれを不自然な筆脈だと捉えている。実はこのセリフは一定の機能を果たしているとされている。本稿の1部でも触れたが、ハリー・カーターは、ローマン体を定義する上での基本を次のように定義している※16。

大文字が優れた碑文のモデルを復元し、その小文字はその様式または構造において大文字と調和するように作られたものが、ローマン体活字です。

Harry Carter, A View of Early Typography up to about 1600

カーターの説に従えば、ブラックレターがローマン体へと変化する前の「プレ・ローマン体」は、ルシュやジェンソンの使用したローマン体とは決定的に異なるという説につながる。これはまたは「フェレ・ヒューマニスティカ」あるいは「ゴシコ・アンティカ」呼ばれている活字書体でもある。ルシュという印刷者はシュトラスブルクでジェンソンと同じ頃にいわゆるローマン体と呼ばれる特徴のある、セリフが明快な活字書体を設計し使っていたという説もある。

そこでスメイエルズの結論としては次のようになる。

人文主義者のこの文字は、苦労してノリで貼った寄せ集めでできていることが多いし、書字と描画の間でバランスをとっています。写字生は小文字を幾何学的な造形にまで合理化させようとして、書字の自然の条件または身体的な条件と悪戦苦闘しなければならなかったのです。

Fred Smeijers, The Counterpunch Making Type in the Sixteenth Century Designing Typefaces Now

スメイエルズの言葉からは、人文主義者のスクライブは新しい書字様式の創出において意外と苦労したことが指摘されている。先の引用「純粋なローマン体とはくずれたスクリプトであり、……この運筆線はかなり単純ですが、書くにはもっともむずかしい」という彼の見解は、ローマン体の基となったスクリプトへの不自然さを語っている。一つの傾聴すべき意見であり、耳に入れておくべきだ。

ただし、活字化されたローマン体の字様にはまた別の視点からの指摘が必要であろう。不自然といわれるベースライン・セリフは、組まれて印刷された際の活字が生み出す文章にとっては、何よりも行を安定させる。さらには視線を左から右へと誘導しうる安定した機能を果たしているとの指摘もある。

セリフに関しての視覚心理学での検証は寡聞にして聞いてはいない。だがサンセリフ体で組まれた文章が読書意欲を減じさせかねない感覚は、さらに言えば拒否したくなる感覚は、隠しようがない。サンセリフ体の長文に慣れていない世代によるこの感想には、寛容な受け取りがあっても良いだろう。ただ権威的言説や偶像を拒否するスメイエルズらしく、定説や常識に反論する意見が披露されている。書体設計家の貴重な視点でもあるが。

ローマン体のセリフ

ローマン体についての手書き文字と活字書体の文字との関係については、整理が必要だ。例えば和文書体の明朝体は、手書きからは直接的には生まれないことを想像すれば足りる。ローマン体のセリフと明朝体のウロコ(横画の終筆部の止めで生じる山形の形状)は、手書きでは筆順の一部として点画を生じさせるが、それは活字化にあたって様式化されて、書体によっては独自の形状が設計される。

ローマン体でもアセンダー・セリフやベースライン・セリフなどはペンの自然な動きでは生じにくい。だがそのペンの動きを止めた部分の強調や追加の点画による文字全体の安定性を確保するために、様々な様式化が行われる。これにより活字の特徴ある形状や造形が生まれる。

明朝体もまた筆で書かれた文字の点画の強調と様式化によって独自の書体が確立する。したがって、スメイエルズが「ローマン体は崩れたスクリプトだ」という見解は、誤解を招きやすい。ここでいうローマン体は、活字ではなく手書き文字だと捉えることが前提だ。

セリフの起源については、キャティチが古代ローマの碑文文字の彫刻から説き起こしている。石に文字を彫る前に平筆で石に直接書く際にセリフが生じる必然性があったという説である。例えばステムと呼ばれる文字の縦画を書く際には、いきなり上から筆を下ろさずに、平筆の穂先を揃えるために左から右へ水平に細い線を書き、そこから続けて下方にメイン・ストロークを書き降ろすことでキャップ・ライン(大文字の高さを示す仮想の横線)あたりにセリフが生じる。またベースラインでも、メイン・ストロークがベースラインに至る際に右へ水平に書き、この右への運筆で平筆の穂先を整える。ベース・ラインの左側のセリフは、縦画の途中から下方へベースラインに至り、そこで左側に水平の線を引くことで、ベース・ラインのもう一方が描かれることになり。このように、他の曲線のある文字でも同じように、起筆と終筆の部分で穂先を整える動作・運筆からセリフが生まれることが説明されている。アメリカの書体設計家F・ガウディは、この運筆を微かに暗示する書体を設計したように見受けられる※17。

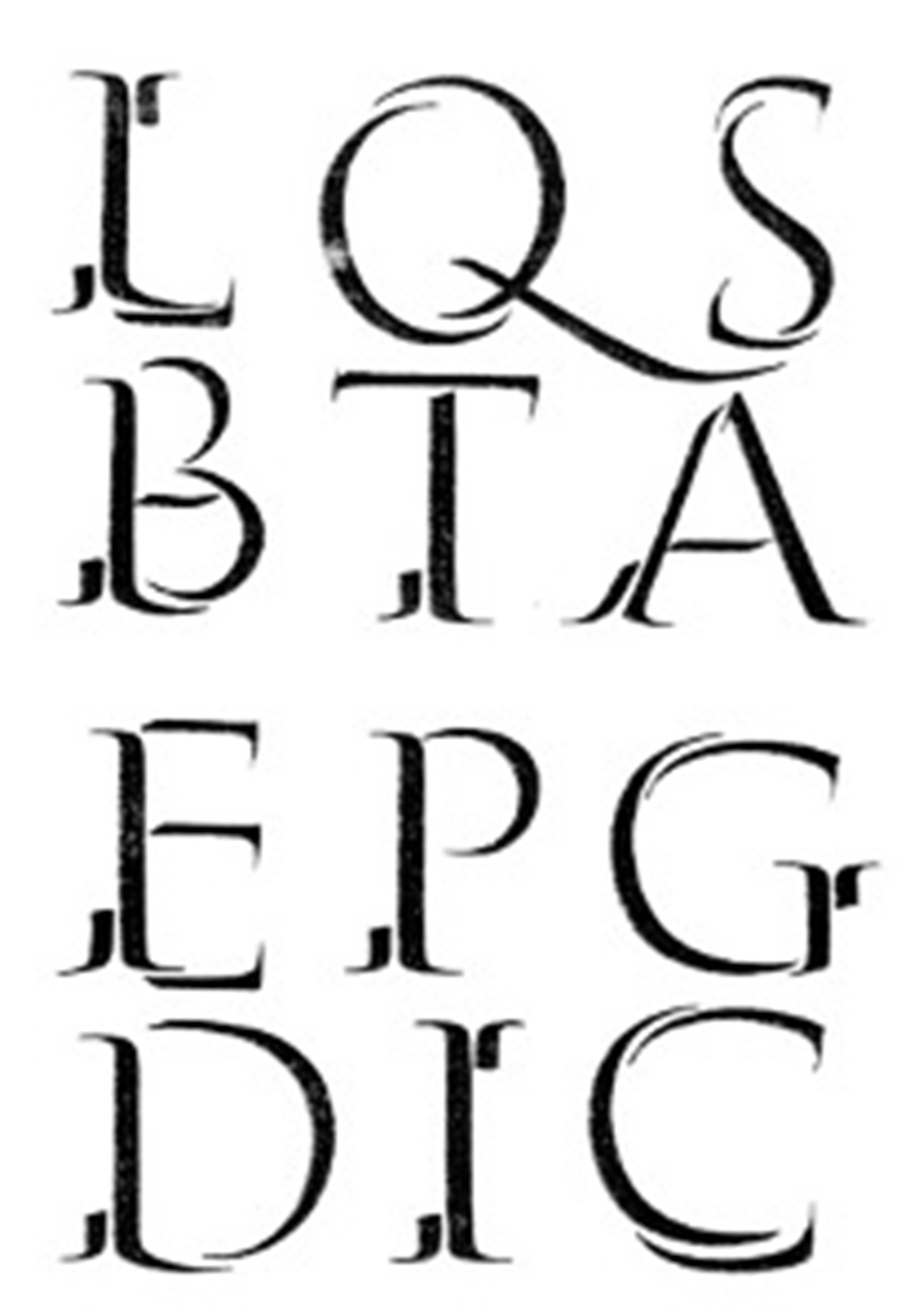

[図1]平筆で書かれた大文字。ベースラインは直線・水平ではないことに注目。

[図1]平筆で書かれた大文字。ベースラインは直線・水平ではないことに注目。

[図2]平筆でセリフが書かれる様子を解説する図版。『セリフの起源』 (E. Catich, Origin of the Serif, 1968)より

[図2]平筆でセリフが書かれる様子を解説する図版。『セリフの起源』 (E. Catich, Origin of the Serif, 1968)より

[図3]ガウディ設計の書体。ベースライン・セリフとディセンダー・セリフに注目。縦画(ステム)の下のセリフは直線ではなく、中央がやや凹んでいる。『タイポロギア』(F. Goudy, Typologia, 1940, 1977) より。

[図3]ガウディ設計の書体。ベースライン・セリフとディセンダー・セリフに注目。縦画(ステム)の下のセリフは直線ではなく、中央がやや凹んでいる。『タイポロギア』(F. Goudy, Typologia, 1940, 1977) より。

[図4]ベースライン・セリフの生じ方

[図4]ベースライン・セリフの生じ方

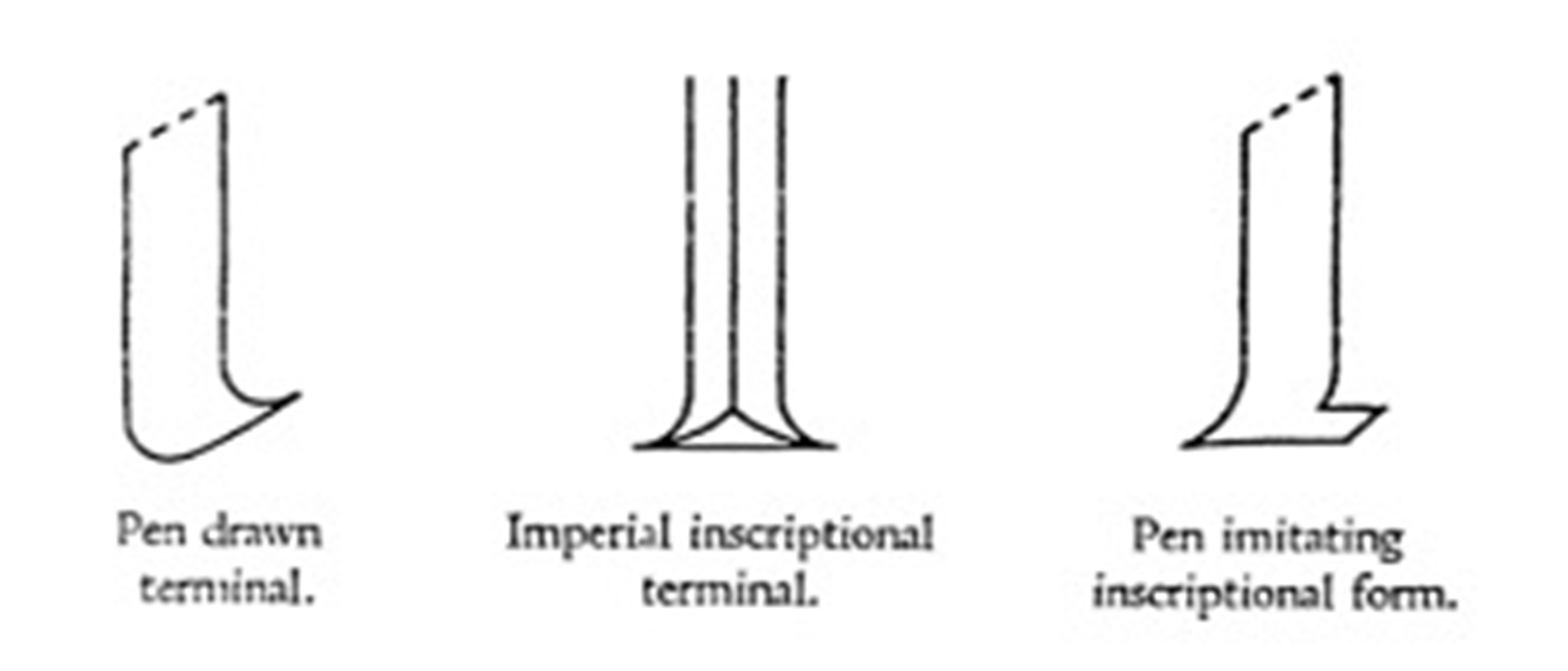

左:ペンで書いたセリフ。

中:碑文彫刻でのセリフ(石に平筆で書いた線に沿って彫る)

右:碑文彫刻を模倣してペンで書いたセリフ「ジェンソン活字の由来」(Juliet Spohn Twomey, ‘Whence Jenson: a search for the origin of Roman Type’, Fine Print, 1989)より。

しかし、ローマン体をペンで書く際には平筆とは異なる。つまりベースラインでは、メインストロークを書いた後で一度紙から離し、水平に左から右へと書く。これがカーターの説くローマン体の特徴と本質の一つである。

なお、プレ・ローマン体やジェンソンの画期的なローマン体が集中的に現れた時期は、1465年から1470年頃である。これは日本では応仁の乱の時期にあたる。為政者の内輪揉めによって京都が無駄に荒れた事件である。そしてローマン体のモデルは、1460年代にバドヴァあたりで書かれていた手書きの明るい書字でないか、という説がある※18。

碑文のパドゥア様式の手稿が生まれて、それがダ・スピラとジェンソンが自分たちのローマン体を発展させたのと同じ時期と地域に現れたということは、このスクリプトがローマン体活字のデザインの源であるという考えをますます強める。

いずれにせよローマン体活字は北イタリアで生まれたのである。つまり、印刷が書籍製作用のシステムとして発明された場所であるマインツというドイツ西部の街ではなかった。強固な伝統をまるで静かに主張しつつ悠々と流れるマイン川からほど近いマインツではなかった。興味深い事実だ。

そしてローマン体の主な流れは、その後フランスや北ヨーロッパのネザーラント、さらには16世紀前半にイギリスへと伝わった。イギリスでの最初のそして本格的なローマン体の使用者はリチャード・ピンスンで、スイスのバーゼルの印刷者フローベンの印刷所から入手した活字だろうと言われている。ちなみにピンスンは、ローマン体をパリから輸入した。そのフローベンは、エラスムスの親友であり、『格言集※19』を出版した人物である。バーゼルは、エラスムスがこの地で生涯を閉じたいと願ったほどだと言われるほど、ルネサンスの息吹を吸い込んだ印刷人が汗を流していた街であった。

アルダスの役割

ローマン体の標準は、ローマン体の完成型でヴェネチアン・ローマン(あるいはヒューマニスト)と20世紀になって分類されたジェンソンの書体ではなかった。その後むしろ標準や模範とされたローマン体は、同じヴェネチアでジェンソンの死後15年ほどして現れた。つまり出版人・印刷者のアルダス・マヌティウスが父型彫刻師のフランチェスコ・グリフォに製作を依頼したローマン体こそが、後にオールド・ローマンとして呼ばれた原型となった。

アルダスはアリストテレスなどの著作をラテン語で広めるためにギリシャ語とラテン語を学んだ人物である。活気に満ちた商業都市国家ヴェネチアに足を踏み入れて印刷者となった人物である。つまり彼は人文主義者であった。しかもギリシャ語の活字もフランチェスコ・グリフォに設計させ、出版活動で時代を啓蒙した人物としても名を成している。

ギリシャ語の文献類はすでに14世紀末からイタリア北部に伝わり始めていた。さらに東ローマ帝国つまりビザンティン帝国の首都コンスタンティンノープルがオスマントルコによって1453年に陥落し、1000年の帝国が消えた。これを機にギリシャからの難民が、この「富と打算と世間知」でしたたかな外交政策を進めた経済都市ヴェネチアに渡ってきた。アルダスはギリシャ語に堪能な学者を編集者として自分の工房に招くという、「渡りに船」の幸運を得た。

ところで、アルダスが出版という形態でアリストテレスの著作を広めたいとした志の裏には、歴史的にさらに大きな出来事があった。リチャード・E・ルーベンスタイン著『中世の覚醒:アリストテレス再発見から知の革命へ※20』によれば、それは思想家・科学者・倫理家でもあったアリストテレスの書き残した膨大な文章が、780年間ほど続いたムスリムの支配が終わった15世紀末にスペインの都市で発見されたという事実である。これはレコンキスタ(Reconquista)という国土奪還闘争(再征服=reconquest)によってキリスト教がピレネー山脈を越えてスペインでのイスラム支配を覆した歴史上の長い戦いを指す。

キリスト教徒がそこで発見したものは、歴史を大きく動かした。イスラム教の支配下にあったスペインの図書館にはアラビア語に翻訳されたアリストテレスの著作と注釈書が埋もれていたという。やがてその思想の衝撃的な発見が西ヨーロッパに知れ渡ると、それらの多方面にわたる諸著作がラテン語に翻訳された。12世紀のアラビアを中心とするイスラム世界では、すでに科学的思考が試みられており、数学や天文学が発達していた。これは西洋のルネサンスに先んじる画期的な動きだと言える。

アリストテレスの著作の発見という歴史的な出来事により古代ギリシャの知的結実が西ヨーロッパに浸透し始めた。その著作は驚きをもって解読されたという。それにより長い間人々の頭上に広く天幕のように覆っていた見えざる空気の層をしだいに晴らすことになった。だがそれは、ヨーロッパ社会でのキリスト教との思想上の摩擦を長く激しく引き起こし、大きなうねりとなって広がった。その対立の詳細についてはルーベンシュタインの本に紹介されている。

アルダスはまさにそのアリストテレス思想の紹介という知的世界の大きな仕事の先鋭を担っていたということになる。その自覚こそヒューマニストたるアルダスの真骨頂と言える。彼が新しいメディアとしての印刷の大量複製機能に注目し、それを最大限に利用した積極的なその意志は、たんに「新しい物好き」と言う言葉ではくくりきれない。

また、彼にはグーテンベルクの仲間でもあったシェッファーと同じく、いくつかの印刷組版上の新しい工夫、言語表記上の句読法の試みが見られる。アルダス発行の書籍類で使われたバランスの良いローマン体活字や、初めて設計して使用したイタリック体活字だけでなく、書籍組版上の斬新な試みといくつかの工夫などとともにタイポグラフィ上の試みも特筆すべきことだった。例えば、小型本、印刷者の商標(イルカと錨)、見開きの対訳、句読記号の使用、ノンブル表記(ページ番号)、目次、書籍目録(定価表示だけでなく、他社の関連本の紹介)などがある※21※22※23。それらの工夫の眼目は、アリストテレスの思想を広めるというヒューマニストのアルダスの発想と意識に収斂されるはずだ。それは読者がテキストの読解で誤解を防ぐための工夫であり、これによりイタリア・ルネサンスの芯を強化したテキストを広めたと言える。

したがって、アルダスこそは書籍文化の上での最大の功績があったとの評価がなされている。つまり、グーテンベルクの印刷術の発明とジェンソンによるローマン体活字書体の完成という大きな貢献以上に、書籍形式の活用による思想の伝播という視点においての功績は、アルダスに負うところが最大であろうと思える。ルネサンスといううねりを陰で支えた人物であり、そこには富や名声などに振り回されない一人の独立した愚直な人物を見る。

オールド・ローマンの登場とその後の展開

ジェンソンの死後15年後の1495年にアルダスが同じヴェネチアでローマン体を生み出した。それはニコラ・ジェンソン使用のローマン体をいっそう洗練させた活字だった。その洗練化の先陣を切った代表書体の一つとして知られている書体は20世紀前半にS・モリスンによって見出され復刻(復活)され、「ベンボ(Bembo)」と命名された書体である。このローマン体がジェンソンのそれと異なる最も大きな点は、大文字の高さをやや低く設定したことである※24。

書体の名に被されたベンボとは、ピエトロ・ベンボという人物である。アルダスが1495年にローマン体で印刷し出版した書物の著者である。ベンボは後に枢機卿に上り詰めた秀才であるが、彼は20歳代前半の若輩の時に、その父ベルナルドに自分の山登りの経験を語る形式でまとめた著書『エトナ山にて(De Aetna)※25』をアルダス工房から出版した。

アルダスを印刷業に引き入れたアンドレア・トレザーニは、ニコラ・ジェンソンの下で働いていた。本稿ですでに何度か触れているジェンソンは、フランス生まれで、グーテンベルク印刷所で修業し、後にヴェネチアに渡りその地で最大の印刷者となり成功を収め、死後に莫大な遺産を残した。

トレザーニは独特の嗅覚を利かせて時代の流れを読み、印刷業という新しいメディアで一儲けを企んだ。彼自身には活字製造や印刷機の操作そのものは不得手だったのだろう。怪しい商売で禄を食んでいたトレザーニの目前に、当時では中年と呼ばれるほどの年齢のアルダスという男が偶然にも現れた。トレザーニは「自分は経営を担当するから君は印刷・出版を」ということで、アルダスはその要請を受け入れた。ただしアルダスはその利益を十分に得ることはなく、この金勘定に執心する商売人に利用される状態となったとはいえ、アルダスはその商売に金儲け以上の別の価値を自覚していた※26※27※28。

16世紀パリのクロード・ギャラモンは、アルダスのローマン体をしっかり学ぶと言い残している。その結果、ローマン体を洗練してローマン体発展への大きな貢献を残した。ギャラモンのローマン体はその後200年ほどヨーロッパの各国で模刻(模倣)され、多大な影響を与え続け、後世に「タイポグラフィの黄金世紀」と称された画期の先駆けとなった。歴史上では世界でもっとも有名な古典的ローマン体と言える。優雅さという点ではギャラモン活字を凌ぐものは見られなかった。ギャラモンは、当初は「王のギリシャ語活字」の設計を依頼され有名になったのだが、師匠のオジュローが禁書の出版に関わった罪で火刑にあったという出来事に遭遇した。そのためだろうか、ギャラモンの行動の多くは闇に隠れている。

ただこの時代には、ギャラモンの活字を見出し使い始めたR・エティエンヌがいた。パリではソルボンヌ大学・神学部での頑強なカトリック派によるプロテスタント排除の風が吹き荒れ、禁書焼却と火刑が行われていた。彼はプロテスタントであったためにその命を守るためにパリを離れ、カルヴァンらがプロテスタント布教の根拠地とし、神権政治を断行したジュネーヴに移住した。カルヴァンは後述するエラスムスの影響を受けたそうである。

このエティエンヌはじめとする印刷人たちの新教布教の援護活動をハリー・カーターは「ユグノー・タイポグラフィ(Huguenot typography)」と名付けている。だがなにやら血で血を洗うが如くの宗教衝突の歴史を思い出す。ここではその他に、P・オータン、R・グランジョン、F・ギュヨなどの職人を多く輩出した。その騒動で起訴または投獄を4回も味わったオータンは、1553年頃に小型版聖書の印刷用に、アップライト体とイタリック体で6ポイント活字を製造した。ちなみにオータンの別のローマン体は1610年発行のガリレオ著『星界の報告』にも使われているという※29※30。

またフランス以外でも活字の威力と魅力が認識されていた。オランダのA・タフェルニル、ベルギーのF・キーレやY・ランブレヒトなどが、当時最大の規模を誇ったベルギーのプランタン印刷所と関わった。ギュヨの活字は、1590年天正遣欧使節団が長崎に印刷術を伝えた際のキリシタン版の『遣欧使節対話集』『日本のカテキズモ』などに使われているし、21世紀初頭にはギュヨのローマン体はデジタル版フォントとして復活している※31※32。

その後、このいわゆるオールド・ローマン体は、連綿とつながる。オランダ最大のエルゼヴィル印刷所と関わったファン・ダイクを経て、18世紀中頃のイギリス人印刷者で引退後は毎月自宅で音楽パーティを開いて悠々たる老後を送ったW・キャズロンまで継承されたほどである。それまでイギリスを席巻していたオランダの活字書体の影響から脱したと高い評価を得たローマン体だが、オランダの強く長い影響からは簡単には脱し得ず、諸所にオランダの癖が避けがたく残っている。

キャズロンのローマン体は、それでも国内では「やっと我々の活字が生まれた」と評判を呼んだ。それは泥臭い仕上がりだが、個々の文字の字様よりも全体の調和に特徴があり機能性を保ったとされて、当時の印刷人に歓迎された。その後キャズロンに対抗意識を持ちつつ得意のカリグラフィを生かしながらローマン体を設計し、自ら使用した人物は、特異な個性を発揮したJ・バスカヴィルだった。

トランジショナル・ローマンとモダン・ローマンへ

バスカヴィルの設計・製造したローマン体活字は、イギリスでは不人気だった。とはいえ彼の死後バスカヴィルのローマン体は「ヴォルテールの全作品の決定版をバスカヴィルの活字で印刷する目的」でバスカヴィルの未亡人イーヴス夫人からフランス人の文学者・ボーマルシェが買取った※33※34※35※36。その活字はフランス革命後の公式な組織が発行した雑誌にも使われた。このバスカヴィルの活字から、分類上ではトランジショナル・ローマンと分類されている。まさに時代と人物とその活字も、産業革命に突き進む間の過渡期(トランジショナル)と位置付けられる。活字書体はまさに時代の大波の上で翻弄される小船のようだ。

トランジショナル・ローマンのバスカヴィルの活字は、その後同じイギリスで影響を及ぼした。W・マーティン設計の(トランジショナルともモダンとも呼べる)ローマン体活字を使って質の高い印刷物に携わったバルマーと、多くの新聞類を発行したジャーナリストのJ・ベルから依頼されて活字を設計したR・オースティンが続いた。オランダのエンシェデ社専属でコンデンス型の活字を数多く設計したフライシュマン、フランスのパリの合理主義者でロココ趣味を好んで終生を活字と印刷に情熱を注ぎ、マニュアルも出版し新しい提案も行なった「タイポグラフフィ界のモーツアルト」とも言われているP・S・フールニエにつながった※37。フールニエの父親は、ギャラモンの弟子だったル・ベの活字鋳造所の数世代後の所長でもあった。

ただし、忘れてはならない事実として、フールニエも見たとも思えるフランスの王立印刷局の活字の存在がある。いわゆるルイ14世のための「王のローマン体」活字だ(17世紀末)。これにはフィリップ・グランジャンが設計図の詳細なグリッドをほぼ無視して父型を彫った。このローマン体はモダンに近いトランジショナル・ローマンと言える。

やがてその影響から大陸のモダン・ローマンの活字設計者たちが続いた。同じパリの印刷一家に育ち、活字サイズを数字で示した画期的なアイディアを打ち出したF・A・ディドとその息子F・ディド、イタリアのパルマ公国の印刷所と関わり、タイポグラフィのマニュアル本を発行した巨漢G・ボドニ、フールニエやグランジョンらの影響を受けたドイツ人J・E・ワルバウムなどのローマン体活字へと影響関係が続いた。18世紀から19世紀初頭にかけての動きである。

なおこの一連のローマン体の影響関係の400年の流れは、覚えやすい。つまり各国の代表的なタイポグラファの活躍の地をヨーロッパの地図上に置いてつなげれば、概ねZの文字を崩した線上に展開する。Zの終筆から起筆へ、次に起筆から終筆方向へと戻る流れが見える。ヴェネチア、パリ、アムステルダム、ロンドン、バーミンガム、ロンドン、ハーレム、パリ、(マドリッド)、パルマ、ワイマールである。

彼らタイポグラファの存在は、さしずめ「活字山脈の主峰」と呼べる。彼らは活字の設計と製造に情熱をかけた山々としてその歴史上にそびえ立つ。なおマドリッドは、この山脈から外れて寄り道するとイバラというモダン・ローマンを設計したタイポグラファが活躍した地であった。イバラはかのフールニエがバスカヴィルと並んで讃えていたタイポグラファである。

ドイツでの準ローマン体(フェレ・ヒューマニスト)の使用者

上記のローマン体の大きな流れの中では、ドイツの影は薄い。だが、ブラックレターが好まれ始めた15世紀ではあっても、ドイツでもローマン体への傾斜を示す活字は生まれていた。アップダイクに尋ねてみると、J・メンテリン、A・ルシュ、G・ツァイナーの名前が挙がっている。彼らの活字の多くは、アップダイクによれば「セミ・ゴシック」「トランジショナル・ローマン-ゴシック」などと呼ばれる「フェレ・ヒューマニスト(ゴシコ・アンティカ)」である。

シュトラスブルクの最初の印刷者メンテリンは、ローマン体に近づいた尖ったゴシック体活字を、1460年に使用した。ただしこれは、ローマン体の特徴であるベースライン・セリフがないからローマン体ではない。またむしろそれより以前のロトゥンダの特徴の方が濃厚であることから、「準人文主義書体」に属してもいない。メンテリンはルターよりも半世紀以上前にドイツで最初の聖書を印刷していた。その活字は独特の興味深い書体である。

ルシュは近代のある時期まで「アール・プリンター(R-printer)」と呼ばれて正確な名前が不明だった。現在ではアドルフ・ルシュと特定されている印刷者だ。ルシュはシュトラスブルクで1464年という早い時期にフェレ・ヒューマニスト体で印刷した。彼はメンテリンの娘と結婚し、跡を継いだ。

なお、同じ時代のドイツには、ニュルンベルクのアントン・コーベルガーがいた。「1480年ころに最初のゴシック体活字よりも尖っていない活字を用いて、イタリアとスペインの古いブラックレター活字を思い起こさせた」とアップダイクは語っている。それは16世紀初頭の本格的なシュヴァーバッハの確立に至る直前のロトゥンダの混じる姿に見える。

そしてアップダイクは、書誌学者のポラードの言葉を引用している。つまり「1480年以前のドイツではわずか10種類のローマン体フォントしか使われていなかった」という紹介だ。それは使われていた活字サイズが10種類以下という状態だったと同義である。この活字も時代をおそらくフェレ・ヒューマニスティカであろう。アップダイクはさらに情報として次のポラードの言葉も引用していて、興味深い。

古典の一流文芸(主には外国の著者とかつては手稿でのみ入手できた)の蓄積が、印刷者たちによってほとんど紹介しつくされたとき、ローマン体は15世紀の最後の年(1500年)に復活して使われました。

同時代の書き手が出現しはじめてローマン体活字は古典モノと同じように、当時としては近代的な書籍に使われはじめました。

Daniel Berkeley Updike, Printing Types: Their History, Forms, and Use, A Study in Survivals

15世紀の最後の年とは、おそらく1499年にアルダス工房によって『ポリフィリーの夢※38』が出版された年であろう。ローマン体は、その簡素な字様によって読者層に受け入れら始めたことが伺える。またそれを使って、やがて新しい著者と共に新しいジャンルの書籍を印刷したことがわかる。

2. ローマン体との対立

人文主義者のエラスムスがローマン体の使用を支持し、宗教改革を起こしたルターがドイツ語訳で出版した聖書がブラックレターで組まれた。この事実は、この時代のタイポグラフィにおける興味ある一面を象徴する現象といえよう。この時代に結果的に旧弊を打破する衝撃を与えた改革者である2人には共通点と相違点があった。それが歴史の裏側に張り付いていて思想の伝達を果たしていた活字書体にも影を落としていた事実は、見過ごされやすい。

ローマン体:エラスムスの選んだ書体

エラスムスはキリスト教人文主義者であり、節度と中庸を説く理想主義的な思想家でもあった。したがって限界があり無理も見られる。ルターは信仰生活の改革者であり神の恵みを説く神学の流れに立つ厳格な宗教者であったことで、原罪を己の思想と行動の出発点とした。『宗教改革の精神:ルターとエラスムスの思想対決※39』は、この二大巨人の思想上の対立を自由意志論の論争を中心に、厳格かつ緻密に追求している。この著作を大雑把に整理することで、活字書体へつながる基本姿勢がつかめるようだ。

エラスムスは、キリスト教の慣例や風習それに聖職者たちの強固な澱みを少しでも振り払おうとする意欲が湧いたのであろう。当初は、ルターが1517年に発表した「九十五箇条の提題」に賛意を示していた。この2人は互いに尊重し合い手紙による交流が続き、教会改革の必要性については同意していたが、エラスムスが1524年に発表した『自由意志論※40』によって2人の思想の差異が明確に現れる論争に発展した。その対立の事情経過はこの本に詳しい。例えばその対立には何があったのか。金子氏は次のように解説している。無駄を省いた緊張感のある文章に思わず身が引き締まる。

エラスムスが自由意志は不可欠であると説いている根拠は、神の道徳的世界秩序という理念である。善に恵みをもって報い、悪を罰する神聖な秩序世界がなくなれば、世界は混沌たる野蛮な無政府状態に転落してしまう。この秩序を保つためには人間の責任と自由意志とがなければならない。しかし、ルターは人間の自由意志の下にもっともおそるべき姿を見ている。つまり、自己の自由な意思によって立つ人間の主体性の下に、自己のみに固執する高慢という宗教的な罪をとらえ、神に反逆して自己を主張する人間中心主義のエゴイズムをみている。

エラスムスのキリスト教的ヒューマニズムはギリシャ・ローマの古典とともに聖書にたち返り、忠誠をとおして人間を罪深いものとみて人間本性を曇らせていた考えを否定し、贖罪以前の人間の神聖な原型を回復させようとし試みてきたのである。そこには古典文化の伝統にもとづいてキリスト教を刷新しようとする、優れた伝統を受容する態度が見られる。……つまり、キリスト教の生活原理の土台に立ちながらも、他の優秀な原理(古典文化)の力を借りてきて、ふたたび立とうとする姿勢である。

金子晴勇『宗教改革の精神:ルターとエラスムスの思想対決』

他方、ルターはエラスムスが校訂した『ノヴム・インストルメントゥム』(校訂ギリシャ語新約聖書)に立って、キリスト教の福音そのものまでに迫っており、そこから神と人間についての新しい認識を得て、キリスト教的生活を全面的に革新しようとした。

エラスムスには懐疑の精神があり、ルターには受容の態度があった、といえる。エラスムスの精神は、その諧謔と舌鋒のほどがよく伺える『痴愚神礼讃※41』に明らかである。エラスムスの仕事は、主に文献の編集、ギリシャ語による古典のラテン語への翻訳、そして本質や源泉に帰ることなどだった。イギリスではジョン・コレットに学び、トマス・モアと親交を結び、キリスト教と古代哲学との統合を目指すことになったといわれる。人文主義の思想はこの頃に確かなものとして彼の身についた。

ただ金子氏によれば、エラスムスの思想はやがてヨーロッパ近代につながる個人主義の萌芽として位置付けられている。エラスムスの思考はさらに進んだ現代の混沌とした世界状況では限界があり、実存主義哲学を提唱したサルトルの虚無的な思想へとつらなると説いている。存在に嘔吐した繊細な人間の強固な自意識と社会へのアンガージュマンを唱えた自我は、そもそも虚無的であるのかどうか私にはわかりえないが、自己と世界との関係が深刻化し和解しがたい時代に突入していたということだろうかとも思える。

『痴愚神礼讃』の翻訳をなした渡辺一夫氏によるエラスムスの根本精神は、世界観を持った学者に宿る知識人としての自覚だった。次のような解説がそれを物語る。例えば、「あるがままの自然な人間を浄化向上させるために用いられるべきキリストの福音の再認識にある」として「制度のため思想のために機械化されない人間の探求、制度や思想に対する絶えざる批判と警告、さらにまた、常に源流に遡って人為によって歪曲されないものを求める心、そしてキリストの慈悲の心に即して一切の暴力を排する志」と解説されている。エラスムスのこの根本精神は、現代でも通用しそうだ。

エラスムスは、古典を理解してそこから新しい視点と人間の自由な行動を紡ぎ出す思想を模索し、表明した。自由な個人主義を標榜する現代のヒューマニズムの先駆けだ。個の尊重、自主独立、人間の尊厳を守り確立することを説きかつ追い続けた。そのためにはギリシャとローマの古典を紐解き、個人の生活に生かすという理想主義が基本となった。新しさの提案という点では、書物文献は可能な限り速く読めて理解を得ることが優先されるだろう。しかもじっくりと心を沈潜させながら集中し、文字という書き手の言葉と交流する余裕が保証されることは重要だったはずだ。近現代を支えたプロテスタンティズムを支柱とする政治と経済を主導した価値観へのイスラム教圏からの反発から、21世紀前半の寛容性と自制を欠いた国際情勢を抱えた現代では、彼の姿勢は解決へのヒントとなりうる要素を残しているのではないか。

またエラスムスは、書物文献という形で発表したり読者に迎えられたりするためにはどのような活字が優れているのか、と思いを致したであろうと想像する。その際にある発想が浮かび上がる瞬間があったとしても不思議ではない。その場合、不要と思われかねない植物的な飾りのようなストロークが伸びて、しかも黒々とした文字であるブラックレターは適切だっただろうか、という問いである。彼が書籍ではなく手書きの原稿を読んでいたとすれば、それが彼に影響を与えていた初期人文主義者の手稿(スクリプト)であったとしても不思議ではない。

折しも時代は、ヴェネチア近辺の北イタリアで明るい文字で書写する流行現象があった。それが当時のニュー・メディアであった印刷術で使われる活字書体のモデルとして選ばれ、順応し席巻した。その文字はフィレンチェの教育機関から生まれ出てきた流行書法で、人文主義者たちに好まれる明るく軽快な書体となった。そして、この書法はやがてローマン体として活字化され印刷によって紙面を埋めた。それは時にエラスムスらの新しい思想も運んだ。

さらにまた、本稿1部でも触れたように、エラスムスは、ペトラルカ、ボッカチョ(あるいはミランドラ)などに続く人文主義者であった。彼らは「昔の文字」という9世紀頃に生まれたカロリング朝直系の文字を選び、書き始めた先人に連なる人物である。そうであれば、その文字を基にして洗練させた活字書体であるローマン体を選び推奨しようと決めたことに無理はない。

エラスムスの後半生は、ヨーロッパの各地を巡った。まさに旅の一生のようである。その契機はイギリス貴族の息子を欧州に留学させるための付き添い役でもあった。また彼の訪れた都市には印刷所があったことは偶然ではない(当時では印刷所は同時に出版社でもあった)。ロンドンを皮切りに、パリ、リオン、トリノ、ミラノ、パヴィア、ボローニャ、フィレンツェ、再びパドヴァ、ヴェネチアなどであった。次にローマ、コンスタンツ、バーゼル、フライブルク、シュトラスブルク、アントワープである。まさに人文主義者という自覚を持った行動する知識人の面目躍如である※42。先にも記したように、バーゼルのフローベンこそ、エラスムスを熱く支援し彼と意気統合した出版人だった。

エラスムスは1507年に、ヴェネチアのアルダスの印刷工房を訪れている。この人文主義者にして印刷者が営むアルダス工房で、印刷機が絶え間なく動く音と忙しく立ち回る職人たちの声が飛び交う現場での校正作業などにエラスムスは集中力を失い、挙げ句の果てに水のように薄いワインを振舞われたと不満を残していた。繊細細心で神経質のエラスムスらしい感想だ。それに対して「酒は三人前も飲むくせに、仕事は半人前だ」と、工房でのギリシャ語担当の編集者ムスルスから苦言を呈されてもいた。このアルダス工房の訪問は、主に『格言集』の改訂増補版の出版に関わる仕事だった。

エラスムスの存在はまた誠実なアルダスの出版物とともに、ルネサンスを支えた主要な推進力だった。ギリシャ・ローマというヨーロッパ人の精神の故郷を途切らすことなく近代へと繋げたその活動は、現代にも連綿とつながる特筆すべき功績だ。さらに好機を逃さず言論を発した彼は、現代の優れたジャーナリストのような存在とも言われる。時と場所を選んでの行動と発言は、時代が目指す新しい指針でもあった。

ブラックレター:ルターの意思を伝えた書体

他方でルターは、教会および聖職者たちの悪弊を根本から改革することが契機であったとされる。だがそこに端を発して問題が絡まり、やがて歴史に残る大きな動きに発展した。彼自身は、後に起こった過激な農民運動には反対し、穏やかな理解の下での冷静な見直しを期待し行動し、大げさな改革的行動を目指してはいなかったかも知れない。それは雷に打たれた経験に端を発したかなり個人的に深く内省する宗教生活や、その姿勢のうちに生じる鋭い視線から生まれる姿勢であり、思想の重層化と秩序化と呼べる格闘だっただろう。

金子氏は「宗教改革は教会改革ではない。それは宗教の改革」であるという。これは私の浅い理解を覆した。宗教そのもの、本質的な心のあり方、神への向かい合い方が人を介さず直接的で、常に己に突き刺す言葉を浴びつつ、静謐な環境下で謙虚に深く許しを請うという姿勢が、ルターの心に常にあったのだと想像する。まるで内心にナイフを持ち、それを己に突きつけつつ内省に沈潜する姿のようだ。それは「神の前」という宗教独自の領域にあって良心が問われる、ということだ。神との深い直接的なつながりが意識されており、その態度は概ね歴史の流れにある保守的思想と通じ合うだろう。

ルターは当初、「普遍性」「寛容性・包容性」また「公的性」をも意味するカトリコス、つまりカトリックという世界での改革を意図したはずだ。彼は神の恩恵に支えられて「原罪」を背負いつつ生きる姿を貫いた。彼の改革の方向は、私的な信心という行為が、教会という公的な空間で儀式的に統一される行為の下で成立する慣例と、どのように調和させるのかという問いでもあった、とも愚考する。神の声と直接的に交流するという姿勢を基本とした彼の誠実さには、揺らぎはない。そこでは神キリストの声は軽くはないし、明るくもないだろう。ただ厳しく重いだけであろう。

またルターのその基本姿勢は、自ずと低く響く神の声と調和するはずだ。神の声とそれを伝える文字の書体は、保守的な揺るがぬ頑強な声であることが無意識にも求められただろうし、その言葉は命令調かも知れないし、包容力溢れる慈しみに満ちた暖かい声となって届いたとも想像できる。その声が骨格だけを整理して軽やかに書けるローマン体に変わるとすれば、やや冷たくて多彩な思考を誘発する声に変わるのではないか。神の声を伝える活字書体は、あくまで厳かな姿をしていることが相応しかった。

オング著『声の文化と文字の文化※43』によれば、当時の読書は音読だったそうだ。黙読は近世になって習慣化したと言う。ブラックレターは単に読み慣れていたと言うことだけでなく、その活字化された言葉を音読する耳には、その声は同時に読み手の内面でいっそう重々しく響かせていたのではないか。しかもその声と言葉は、ブラックレターの姿としてルターの頭の中に蘇っていたかもしれない、との想像が膨らむ。

ルターのドイツ語訳新訳聖書は1522年9月にヴィテンブルク市で出版された(印刷者はメルヒオール・ロッター)。その際の初版部数は3,000から5,000部だった※44。だが同年12月には重版(おそらく初版と同じ版による訂正のほとんどない第2刷)されている。ルターの没年の1546年までの四半世紀の間にルターの聖書が400種も発行され、ルターが承認したヴィテンブルク版はほぼその4分の1で残りは海賊版だったようだ。なお、旧約聖書のドイツ語訳は1534年に完成した。

ルターの工夫

そのドイツ語訳聖書の特徴の一つは、話し言葉に近い文体であることが特徴だとされる。ルターは翻訳にあたって一般の人たちが普通に用いる言い回しや語彙に腐心したという。このルターの覚悟は、作家・井上ひさし氏のモットー「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく……」という姿勢にも通じる。先のドイツ語訳聖書に関する情報源である井出万秀「ドイツ語書きことば標準化の進展とルター」では、ルターの言葉が紹介されている。

ドイツ語でどう言ったら良いのかを、ラテン語の文字に問うてはならない。そうではなく、家の母親、路地で遊ぶ子供、マルクトの普通の男性のそれを訊ね、この人たちの口を見なければならない、どのようにこの人々が話すのか。そしてそれに応じて翻訳しなければならない。

井出万秀「ドイツ語書きことば標準化の進展とルター」

聖書の言葉となれば、読み手もまた重い言葉として受け取ることが求められているという姿勢になっただろう。その点を斟酌しての聖書の言葉の伝達に意を払ったことが十分に伺える。馴染みのある言葉ではあるが、それを声に出して読むとなれば、自ずと身を正すことになろう。その声にふさわしい活字はブラックレターでなくてはならなかった。ルターの著作がヴィテンブルク市で出版されたドイツ語印刷物の3分の1を占めたほどになったことは、その言葉づかいの周到さも関係したということだ。難しい語彙を連発して読者を煙に巻くような技巧を廃することに注力したことがわかる。ただ、いかついブラックレターは、ルターの考え抜かれた口語に近い言葉に、どれほどの親和性を及ぼしたのだろうか?

その翻訳を印刷する際の活字については、次のように明らかにされている※45。

フラクトゥールはルター訳新約聖書、ルター派の祈祷書や賛美歌集などで用いられることで急速に普及し、以後、ブラックレター体を象徴する書体となった。

遠藤浩介「書体のノモス」

ただしこのくだりは、正確には本文ではシュヴァーバッハであり、フラクトゥールは扉での使用ということだ。ルター聖書の図版を見れば、扉に使われたとする方が正確である。バーシューのエッセイでも、シュヴァーバッハは本文用とされている。ただ、祈祷書や賛美歌ではフラクトゥールであろうか。教会内で聖歌を歌う儀式は、ルターの発案による習慣だったと聞き及んでいる。

黒々としたブラックレターは、中世以前の12世紀あたりに生まれ、書法として厳格さが要求される書体だった。これは権威と儀式と習慣によって固定していた保守的な宗教界にとっては言葉に重みを与えるような神の声にふさわしいとされたかもしれない。文字の骨格に余分とも思える線描が加わることで華麗で堂々とした姿として読み手の目に入り、その書体は厳粛な声に変わる。ある種の喜びを読む者の目に与えつつ睨むような書体の前で、読み手は素早く読み通すなどという芸当はできないはずだ。

読み手の側はゆっくりと言葉を受け取ることが暗黙のうちに求められたとも想像する。そのブラックレターを丁寧に書いていたスクライブの呼吸に合わせるように。ブラックレターはルターにとっても若い頃から馴染んでいた神の声に触れられる書体、神の声を仲介する書体であり、その書体を受け入れることにはなんの不自然さや抵抗感も感じなかっただろうし、それが暗黙裡に望ましい態度だと思われたと想像できる。

つまりルターはブラックレターに慣れ親しんでいたということだ。書体における可読性を論じる際にしばしば言われることは、書体の特徴もさることながら、読者の目が書体に対してどれだけ慣れていたかという、視覚の馴致が大きな要素であるとされる。

阿部謹也氏によれば、ルターの国家観は保守的だったとのことだ。曰く、「領域君主制を支持したが、彼の考え方においては、国家秩序はその都度変わってゆくものではなく、普遍のものと見なされていた。その限りで、ルターの国家観は中性的国家観を出るものではなく」「国家に対する抵抗権を認めてはおらず」との説明がある。そうであれば、彼が親しんでいた社会秩序の中の風習や学問的姿勢は習慣的であり、学問の元である書物に対する意識も習慣的だった。つまりその生活環境は中世から続く秩序を重んじる保守的だったことは想像しやすい。

つまり、ルターが日常的に目にしていた書物はまだブラックレターで書かれたり印刷されたりしていたページであったことは疑えない。ルターが、エラスムスたちの人文主義者の個の確立と解放という期待の方向と人間の尊厳を優先する態度に対して、神という存在の前に謙虚な立場から自己を見つめる姿勢を維持する生き方を選んでいることを考慮すれば、人文主義者の選んだローマン体ではなく、書籍の中で習慣的に神の言葉と対峙していた宗教改革者の選んだ書体がブラックレターだったことは理解しやすい。

ルターが読んでいたドイツ語は厳格で重い文体だっただろうが、彼が書いて説いたドイツ語は市井の日常の話し言葉に近かった。そしてそれが印刷されたときの活字書体はブラックレターだった。ルターが学んだ聖書の言葉と、それを万人にわかりやすく翻訳した言葉もブラックレターだった。それはブラックレターが優しく親しみやすい言葉にも対応した稀有な例として記憶できる。

影響を強めたブラックレター

ブラックレターの基本であるテクストゥーラは北ヨーロッパで書籍用書法として生まれて書かれ続けた。他方でロトゥンダは南ヨーロッパで使用された。別の説によれば、ブラックレターはオーストリア、ボヘミア、ポーランド、フランス、ルクセンブルク、ネザーラント、それとスイスの一部も含むこれらの地域では、ドイツと同じくらい長い期間ブラックレターが書き続けられたともいう。

このように、この特殊な書体の根強さも強調されている。それはつまり、バスタルダに分類されるシュヴァーバッハ体とフラクトゥール体が、ドイツ国民の自己確認を視覚的に支援したことになる。

分類の一つを表す語彙である英語のBastardとは「私生児、まがい物」という意味であり、正統ではないという意味につながる。フランス語ではバタルド(Batarde)で、「折衷体」という意味であり、形容詞形では「雑種の、非嫡出子の」という意味がある。この分類名にはそれ以外のブラックレターと比べて、「本流ではない」「例外的な」という受け取りがなされている。

フラクトゥールとは「折れた文字」を意味する。ドイツ人にはフラクトゥールはそのままブラックレター一般を意味したようだ。辞書によれば、英語のfractureは「骨折、破損状態、裂け目」などの意味であり、その動詞形としても使われる。ラテン語のfractura、frangereは「割る」を意味して、接尾語がついて「割れたモノ」であった。

ブラックレターの選択的使用

アップダイクは、書誌学者のポラード氏が1910年に寄稿している文章(アンメアリー・ブラウン記念図書館のカタログの序文)を紹介している。その部分には次のようにある。

活字の選択は、各地域で印刷者自体が見出した国の特定の地域性において人気のある手稿(写本)にほとんど全部従っていました。イタリアにおけるローマン体活字とドイツにおけるゴシック体(ブラックレター、以下同:引用者)は、当初はあらゆるジャンルの書籍に使われました。ですが、とりわけ古典物にローマン体がふさわしいとみなされ、他のラテン語書籍には直立して平明なゴシック体が使われ、土着語による書籍ではより傾いたゴシック体が使われるという傾向がありました。この活字の主題別区分けとは別に、印刷の初期においては殊に手書きの地域的な流派が文字の造形に多大な影響を与えていたし、このことは1480年以前に使われたファウントが豊富であったことを物語っています。

Daniel Berkeley Updike, Printing Types: Their History, Forms, and Use, A Study in Survivals

ここでいう「傾いたゴッシック体」とは、比較的速めに書けそうなシュヴァバッハーであろう。また、「ファウント(fount)」とは現代でのアメリカ英語化した「フォント(font)」と同義である。(本来は鋳造するという動詞(found)から派生した名詞のfount(鋳造物)つまり金属活字のことを指す。20世紀中頃までのイギリスの文献上ではほとんどがfountと綴られている。これは fount の発音が現代広く流通する font に近く発音されることもあって、それがアメリカに渡った際に綴りと発音が固定化したのだろうと推測される。だが、アメリカ英語でも「活字鋳造所」はいまだにfoundryであり、「鋳造すること」はfoundingであって、fontryやfontingという語はない。)

このように、印刷の初期の段階においては、ジャンルにおける分け方がなかったとされる。だが、やがてラテン語の書籍にはブラックレターが、古典物にローマン体が、それぞれ選ばれていた状況をポラードは教えてくれている。ラテン語の書籍とは、主に学問的つまり哲学や宗教を扱う内容であり、古典物とは物語や詩歌つまり文芸のジャンルであろう。アップダイクの文章は、一つの大枠としての把握ができる文章を引用したものであろう。そのアップダイクはまた、次のように読者またはタイポグラフィに関わる者に注意を呼びかけている。

ある種の活字造形とつながる歴史と文学との関連について知らなければ、活字の使い方における適切さの感覚を持ちえません。たとえば、マルセイユ(フランス国歌)をドイツのフラクトゥールで印刷しない感覚であり、Ode to a Grecian Urm(ギリシャの唱歌)をフランスのブラック・レターで印刷することを防ぐ感覚です。

古い活字造形に関して現代の活字造形の位置づけを知るために、学ばねばなりません。古い活字が活字に先立つ手稿との関連で、どこに位置づけるか知らなければならなりません。「雌牛を見るまでは、子牛は大きな動物である」と言ったのは、ベンジャミン・フランクリンでした。

Daniel Berkeley Updike, Printing Types: Their History, Forms, and Use, A Study in Survivals

フランクリンと言えば、アメリカのタイポグラフィを語る上では欠かせない人物だ。彼は小学校卒の学歴だった。そして終生、自分を「印刷屋」と名乗ったのは、十代の時から自分の主張を活字に組んで印刷していたからだ。彼は雷が電気現象であると実験で示したり、ヨーロッパに出てアメリカ独立の地ならしで外交官として駆け巡ったし、バスカヴィルに会ったり、フールニエから自分の肖像画を描いてもらったり、孫をフランスのディド工房に弟子入りさせたり、経済学の博士号を授与されたり、帰国して郵政大臣のような役職を得たり、独立宣言書に関わったりして分野を自在に横断した才人だった。さらには「時は金なり」を流行らせた。現代の流行語「タイパ」「コスパ」の元祖であろう。

ブラックレターはその使われるジャンルがフォーマルな思想を扱う内容に集中的に使われた傾向が見られたと判断できる。それは印刷が新しいメディアとして急速な展開を見せた初期からの特徴である。また、ブラックレターにふさわしい内容の選択を検討する上では参考となる意見だろう。その傾向の典型例を見てみよう。

20世紀中頃にストックホルムで出版された文献の中にも、ブラックレターの使用に関する記述を見かける。『印刷された文章における判別性の研究』の第3章「活字とタイポグラフィについての『相性』」という章題のもとにある※46。これも上の記述と合致する。

フラクトゥールで組まれたドイツ語の本文中のラテン語は、ローマン体で組まれています。印刷の初期に宗教に感本文用に使われたブラックレターは、キリスト教会であることをいまだに知らせるものとして目にします。クリスマスの挨拶、戴冠式、その他の宗教上の重要な儀式は、多くの場合ゴシックの伝統を思い起こさせるものを含意しています。

Bror Zachrisson, Studies in the Legibility of Printed Text

スタインバーグもブラックレターとりわけフラクトゥールとシュヴァバッハーの関係について言及している。つまりシュヴァバッハーは、1480年から1530年の間にドイツの印刷所で最も知られていた書体だったが、フラクトゥールはそのシュヴァバッハーをイタリック体の代役に追いやったと言う。そして「シュヴァバッハーはフラクトゥールよりも丸みがあり開放的とはいえ、全体としてフラクトゥールと見分けがつきにくいことから、独立した第2の書体として捉えられにくかったのです」と、シュヴァバッハーが生き延びて、かろうじて役割分担がなされた理由を挙げている。この話は後にナチがこの2書体の見分けがつかなくなって慌てた事態につながるが、それは本稿の3部に続く。次にスタインバーグは、ブラックレターの選択的な使用の特徴に言及している。

ドイツ、スカンディナヴィア、スラブ語圏諸国にはブラックレターへの文化的な依存があり、そこでのフラックレターの普及の本来の理由は、ドイツにおける人文主義者的な書字よりも神学上の書字の優勢の中に見出せるでしょう。このことは、まずはケルンの厳格なトマスの教義によって、次にはヴィッテンベルクのルター神学に背景がある。ケルンとヴィッテンベルクという2つの大学の街は同時に印刷の中心地だったのです。

S. H. Steinberg, Five Hundred Years of Printing

ドイツや北欧諸国などでは、神学のための書字(あるいは文字)としてブラックレターが印刷物の主流であったことがわかる。ケルンは、ライン川が流れ大聖堂がそびえ、中世以来のトマス・アクィナス著『神学大全』を筆頭とするスコラ学つまりキリスト教思想の精密強固な構築で名を成した中心地であったし、ヴィッテンベルクは、遠くバルト海に注ぐエルベ川に沿って発展し、ルターによる宗教改革の発端の地となった。ともに神学発展の中心的な都市であった。ここにブラックレターと当時の学問の中心を担った宗教関連の書籍との深いつながりが確認できる。

ちなみに、昔から印刷・出版の開設地は、「川のそば、大学や教会のある街」が必須の条件だった。交通流通手段は河川での船便であり、大学が使用する書籍類や聖書をはじめ教会用の各種の印刷物が入手しやすいことが条件だったからだ。例えば、ヴェネチアから人文主義者が経営・関係する印刷業が発展したことは、これを典型として裏付ける。大小の運河が縦横に走るヴェネチアでは、印刷・出版所が集中した。パリでも第5区のソルボンヌ大学の周囲には、例えば有名なギャラモンの工房もあり、そのギャラモン の活字を見出したエティエンヌ一家やコリーヌなどが携わった印刷所、さらにはフールニエの工房も少し離れた所にあって、印刷・出版業が集中していた。近代でもこの条件は同じであり、日本でも変わらない。この現象は、印刷出版業が産業として確立して必須の営みとなり、その重要性がメディアとして広く認識されるに伴い、いっそう固定化したと言える。

ジェンソンのブラックレター

ローマン体を完成させたジェンソンは、人文主義者が選ぶローマン体で書籍を発行して利を得た(本稿の1部でも紹介)。印刷業としての商売で最も早い時代に成功をおさめた人物の一人だろう。それは機を見るに才があったことと、ヴェネチアの為政者などからの情報をえていたからだとされる。

ジェンソンはヒューマニストではなかったが、当初はローマン体に合わせたジャンルを出版する。たとえば、1470年から1473年の間では32点(1474年以降は15点)の書籍を発行し、そのすべてが1種類で同じサイズ(つまり1フォント)のローマン体であったことは本稿1部で紹介した。そのジャンルと書籍数は古典が21、礼拝が12、政治が5、人文主義が4、医学が2である。流行するローマン体活字を使ってジェンソンに追随する多くの印刷者が現れて、ローマン体での出版が広まり、書籍市場が飽和状態になると、ジェンソンはすかさず方針を転換して、1474年からは5種類の主にロトゥンダ系を主とするブラックレターでの出版を開始する。

そのブラックレターで印刷されたジャンルはある程度限定されていたことは注目に値する。本稿1部でも触れたが、再度そのジャンル別使用を示すと、市民法と教会法という法律関連と、残りは神学、典礼、聖句など宗教関連であった。ジェンソンの全出版物の中では、ローマン体は47点(51%)に対して、ブラックレターは45点(49%)であった。最も多く使ったブラックレターは93Gと呼ばれるサイズで、45点の内30点を組んでいる。内訳は市民法14点と教会法10点、それに神学3点の合計27点が主なジャンルの書物であった。他は典礼、聖句、広告での各1点となる※47。

ここに典型として現れている傾向は、言うまでもなくブラックレターが選ばれたジャンルの特異性である。つまり宗教と法律に集中して選ばれた。そこに共通する内容は、公的で規範的である。箇々別々の存在としての人間の行動や信条に対して一定の枠をはめる内容、または個人の社会的行動を規制する力の元になる条項でもある。そのような影響力のある規範を作成または活用できる人間には、避けられない権威が自ずと付加され、内容と同時にそれを明文化と視覚化する書体への無意識下への従属と被支配的態度を暗黙裡に要求する。ここで注目すべきは、ブラックレターには良くも悪くも権威や権力の言説とともにその威力と影響を伝えやすい見えない威力を発揮する歴史があったという事実である。

ブラックレター活字の衰退

印刷術を既存の技術の組合わせという工夫によってシステム化したグーテンベルクも、テクスチューラというブラックレターで『四十二行聖書』などの聖書を数種類印刷した。つまり印刷用活字がブラックレターから始まったことは、特徴ある現象である。だがそのわずか15年ほどの後に、人文主義者が選んだローマン体活字がジェンソンによって完成をみて、ルネサンスの息吹を伝えるにふさわしい新しい変化をもたらした。

ブラックレター活字の使用は、その後は特定の地域に限られて分散した。なにがしかの権威の重さをそのテクスチャに滲ませつつ、途絶えることなくしぶとく生き延びた。絶滅しなかったことで、やがてどこかで生き返る機会を狙っていたかのように、やがてその姿が蘇る。

このブラックレターは、しかし一筋縄では捉えにくい。消え去りそうな抵抗の動きについて興味ある解説が見られる。先のスタインバーグによると、次のような説も紹介されている。

ブラックレターへの執拗な執着は、文明社会の生活にとってドイツが手にすべき果実の分け前への主な障害となっていました。1765年には(ドイツ人の:引用者)文法学者、辞典編纂者、翻訳家のアデルンク(Adelung)は、ブラックレターの使用は「他国が我が国の言語を学ぶ際の妨げになるし、ドイツで製作された良書の多くを読めなくさせる元凶であることは疑いない」と言いました。

S. H. Steinberg, Five Hundred Years of Printing

自国の思想・言説を諸外国に紹介する上で、ブラックレターが障害となったという話だ。このブラックレターとは具体的にはフラクトゥールであったが、実は「科学者、医者、経済学者、技術者」などがドイツ語圏からのフラクトゥールの独占状態に不満を抱えていた。彼らの本分は、専門分野での国境を超えた交流にあった。これが「良書の多くを読めなくさせる」ことへの学者たちの深刻な声だった。そして彼らはフラクトゥールを排除した。彼らは自分たちの文章を発表する書籍や雑誌ではローマン体を使って印刷したが、それは「非ドイツ人に届けるためでもあった」。

この現象の底では、ブラックレターは炭火の中にあってしぶとくくすぶり続けた。その末に、やがて文化面や学問ばかりか、国民生活の全体と国民の心にとってもドイツの歴史において深刻な損害を引き起こすことにつながった。その理由は次のような言葉で明瞭だ。

18世紀の終わりまでには、ブラックレターはドイツの愛郷心となっていました。

S. H. Steinberg, Five Hundred Years of Printing

これもスタインバークからの引用である。ドイツ人の固執癖は、愛郷心(provincialism)つまり地域限定の偏狭な感情と結びついてしまったのだろう。簡単には洗い流せない何か、つまりその心境を呼び起こす思潮がじわじわと育っていたのだ。それはロマン主義という流れと深く関わるはずであった。

3. フラクトゥールの特徴

フラクトゥールの利点

20世紀末に出版された『ブラックレター:活字と国家の自己確認(Blackletter: Type and National Identity)』と題する興味深い本があり、その中でウィルバークがフラクトゥールと国家主義について書いている※48。その最初の見出しは、奇妙な言葉づかいだ。つまり、Blackletter type is not “German type.” Blackletter type is German type. とある。引用符には強調を意味する使用法がある。これをそのまま和訳しても、それは意味をなさない。この引用符は隠喩でもある。これは何を意味しているのか。

フラクチュールを「ドイツの活字」と定義することは不正確です。さらに国家社会主義の美は実態不明に過ぎなかったのです。……ナチの見解での典型的な「ドイツの文字」は、実際のところ伝統的でもなければ新しく生まれたフラクチュール文字でもなく、フラクチュールまたはシュババヒャーとの公式の関連もなかった似非のぎこちないゴシック文字でした。これらの活字書体の名称は、その国家主義者の野心を示すものでした。その中には、ドイツラント、ナショナル、タネンベルク、グーテンベルクなどもあったのです。皮肉にも活字組版者たちはそれを「兵隊の長靴のような(威圧的な)グロテスク」と呼んでいました。

H. P. Willberg, ‘Fractur and Nationalism’

「似非のぎこちないゴシック文字」とはブラックレターのことだ。ここではナチの時代に復活が叫ばれて使用が強制された書体であり、それはなんとも言えない不思議な書体だということが示されている。先の見出しの引用符のないGerman typeとして、単に擬似的にドイツで使われた活字であり、それは為政者の無知により作られた似非のブラックレターという意味だ。とすれば、引用符付きの “German type” はいわゆるドイツ起源と一般的に認知される典型的な活字書体となる。そしてこの見出しの意図は、典型的な活字とは別物でもある、という含意があることになる。

そのウィルバークは、ブラックレターのうちでもとりわけフラクトゥールがドイツを代表する活字書体だとして、次のように書く。

ドイツ諸州と隣の強力なフランスとの間の政治的緊張に伴って、ドイツ人の中の国家感情の高まりは、活字つまりフラクチュールのごく普通の選択ではっきりと示されたでしょう。ナポレオン戦争に先立って、ドイツの国家感情の高まりはありませんでした。これは外部圧力を通じて高まっただけです。それはドイツの州がナポレオンに対抗して向かって蜂起した1813年でした。フランコ・プロシア戦争がドイツ第二帝国を生じさせたように、1870年でもそうでした。同じ現象が第一次大戦前の1914年に繰り返されました。そして次にはヒトラーが1933年に権力の座についた時でした。どちらの時もフラクチュールは「他国の」活字(例えばフランスが占有されていた時期の古いローマン体)と対抗して国家主義と共に「ドイツの活字」として政治化しました。

H. P. Willberg, ‘Fractur and Nationalism’

他国に対抗して意図的に制作された活字書体が「ドイツの活字」として認識されたという。フラクトゥールが近代ドイツ国家の文字として広く認識されていた活字書体だということだ。ドイツ国内ではとりわけフラクトゥールが時代を経る中で潜在的で象徴的な意味として増殖したと想像できる。

また、同じ書籍には、フラクトゥールの経済性についての論考がある※49。

読者は誰でもローマン体活字よりもフラクトゥールの方が普通は文字に接していると認めるでしょう。フラクトゥール活字を特徴付けている強力な造形は、ローマン体活字よりもカウンター(文字の内側のスペース:訳者注)が狭いし、それゆえに語間もローマン体活字よりも狭いという印象を与えます。語間がローマン体活字ではボディの3分の1と仮定すると、フラクトゥール活字では4分の1でしょう。

P. Luidle, ‘A Comparison of Fraktur and Roman Type: A German Study’

ローマン体との比較で、フラクトゥールの特徴が有利であることを強調する。ただし、ここでは若干の説明が必要だろう。つまり「語間」が「ボディの3分の1」とか「4分の1」とあるのは、使用されている活字サイズの全角を等分した際の数字であり、日本では三分とか四分と呼ばれている。金属活字の時代では、語間はおおよそ使用活字の三分が標準だとされたが、現在では狭められて四分が多いと観察される。語間は微かにあいているだけで十分に機能すると観察できる。例えば、アメリカ人書体設計者のF・ガウディが自身の設計した(現代では)「カリフォーニア」と呼ばれる活字で自身の著作※50の本文を組んでいるページを読めば、標準的な語間とされている小文字のiよりも狭いことが瞭然である。

判別性の高さは単語の輪郭を区別できるかどうかに左右されます。その点でフラクトゥールはローマン体活字よりもずっと多くの豊かさを与えます。基本的にこのことはアセンダーとディセンダーをさらに多く使うためだと分かります。これは主にロングs (∫)とそれとの合字の使用に由来します。ドイツ語で多く出会う過度に長い単語は、ロングs (∫)とその合字の使用を通して衒学的に便利な部分へと乗り越えられるのです。

これは活字で組まれた際の単語の輪郭のことについての言及である。そして、今ではラテン・アルファベットで使われなくなった「ロングs (∫)」について説明している。つまり、ロングs (∫) の多用は多くの合字を生み出し、経済的に利があり、2つの文字がひと手間で組めるので、組版作業時間の節約になり、それは読者にはシラブルで語を用意して本文を読みやすくするので、見くびれない、という意見だ。ロングs (∫) の使用によりアセンダー文字やディセンダー文字が単語の綴りに多用されることで、単語の輪郭(パターン)の変化が豊かになり、読みやすさを高める、ということである。見逃せない指摘は、「ローマン体活字よりも多くの豊かさを与える」という件にある。この豊かさが曲者なのであるが、今は問わない。ルードルはさらに続ける。

ドイツ語で多く出会う過度に長い単語は、ロングs (∫) とその合字の使用を通して言語学的に好都合に分解されます。このロングs (∫) はまた、ハイフネーションや単語の分綴を確認するためにも使われます。

P. Luidle, ‘A Comparison of Fraktur and Roman Type: A German Study’

そして、フラクトゥールの利点を追加している。第1に、字間とカウンターが狭いことで、(行長が同じであれば、ローマン体よりも:訳者注)1行中に多くの文字数を収められ、第2に、アセンダーとデイセンダーが長いことで行間が不要となり、第3に、単語の輪郭が明瞭で可読性が高い、ということだ。またこの引用とは別に「字間が詰まっていることは個々の行に強い結合性を与える」、「行の一貫性は広い行間を必要としない」という指摘もある。これは視覚的な面での印象度への言及であり、可読性との関連では必ずしも頷けるものではない。行間がないということは、文章の読み取りへの影響は芳しくないはずだ。ブラックレターによる組版の表情つまり紙面のテクスチャは黒々と重くなる。また合字つまりリガチャー(ligature)も多い。これはブラックレターに慣れない者には、極めて読みにくい。

ドイツ語では名詞をひとまとめにして大文字を使って綴る傾向があるので、他の言語よりもかなり多くの大文字が必要です。フラクトゥールではいっそう均質なまとまりがあり、ローマン体活字とは異なり、様式上の異なる起源を示すことはありません。

P. Luidle, ‘A Comparison of Fraktur and Roman Type: A German Study’

ドイツ語の単語の長さという特徴も、ブラックレターの黒味のテクスチャをいっそう強めているだろう。その視覚上の一種の華麗さや重み、それに統一感を醸し出す印象が、ドイツ人の堅い気質と厳格さに訴えそうなことは想像しやすい。

フラクトゥールの評価

活字書体としてのフラクトゥールの最初の製造は、1514年にヨハン・ノイドルファとヒエロニムス・アンドレによるとされている。それはマクシミリアン1世が祈祷書の製作を依頼した年である。ルターが95箇条の提題をヴィッテンベルク城の門に張り出し宗教革命の発端となった出来事の数年前である。

その「テクストゥール」という名称の由来は、レットレ・フォルムという聖書用に書かれたフォーマルなブラックレターにある。そしてドイツ人がこれを活字化したブラックレター書体で組まれた印刷紙面が、織物や編み物の質感や手触り感つまり「テクスチャ」に似ていたからだと言われている。後にこの活字のテクストゥール書体は、やがて「フラクトゥール」に変化した。

そして、このフラクトゥール活字は、ルターが身を隠している期間中の1522年にドイツ語に翻訳し始めた『ドイツ語版聖書』の扉に使われた。つまりディスプレイ用である。この時の本文活字はシュヴァーバッハだ。どちらの書体も地域色が濃い雑種体だ。

ドイツ語圏では、シュババヒャーは15世紀末にテクストゥーラにとって代わり始めていた。そしてフラクトゥールはローマン体と同じように16世紀の間に占有し、20世紀に支配的な書籍用活字としてその地位を確立していた。フラクトゥールはつまりは400年ほどの間に北欧の書籍印刷を独占した歴史を持つ。

ここで主にフラクトゥールについて検討してみる。バーシューの「ドイツ語とスクリプトの2書体:ヨーロッパ文化の純粋な表出か?(The German Language and the Two Faces of its Script: a Genuine Expression of European Culture?)※51」という論考を覗いてみよう。

(フラクトゥールは)ルネサンスでの変化からバロック、擬古典主義、歴史主義的な時期までの流行の変化にもかかわらず独占的でした。この生命力を提供した主要因は、ドイツ語とロマンス語との間に続いた反目だったのです。

フラクトゥールがカロリング・ミニュスキュールから離れたように高地ドイツ人が旧高地ドイツ人から離れました。ドイツでは言語の強調は語根のシラブルに集中しますが、派生語中のこのシラブルを残します。

Philipp Th Bertheaw ‘The German Language and the Two Faces of its Script: a Genuine Expression of European Culture?’

ここでの高低は緯度上のことではなく、土地の高低である。高地ドイツ人はドイツ南部のアルプスの北に住み、低地ドイツ人は北部の低い土地に住む。発音上では多くの訛りの差があるという。ここでの対立はフランス語、イタリア語、スペイン語などのロマンス語との間でドイツ語が経験したことを指す。

そもそもドイツ語はゲルマン語であるが、3種類から成る。それは北ゲルマン語(デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェイ語、アイスランド語など)、東ゲルマン語(民族大移動で別れた東ゴート語、西ゴート語)、西ゲルマン語(ドイツ語、英語、オランダ語など)である。18世紀の末になって標準語の姿になったと言われる。ルター訳の聖書は共通語・標準語の生まれる素地ともなったそうだ。

バーシューはさらに「ローマン体の文字造形はフラクトゥールの造形とは反対」として次のように述べる。

ローマン体活字は明快で単純な輪郭からなっていて、強い印象を生み出します。この活字は目に心地よいが、目を引きつける力が弱いのです。フラクトゥールに備わる先端の角張り(角度)、縁、菱形の脚、アーチ型または割れたアセンダーは、見てすぐにわかる個々の造形を多彩に生み出しています。その造形は幅狭く緊密に寄り添っています。……単語の輪郭を素早く認定する機会を与えます。不規則性は不可欠の性質であり、科学者たちが現在確認している事実なのです。

文字造形と単語の輪郭におけるある種の不規則性は、何度も現れる文字の判別性を高め、しかも退屈さと疲労を中和します。したがって、フラクトゥールで組まれた文章がローマン体で組まれた同じ文章よりも読みやすいならば、フラクトゥールの公式性は、読者に(例えば半意識下でも)ある効果があるに違いありません。

Philipp Th Bertheaw ‘The German Language and the Two Faces of its Script: a Genuine Expression of European Culture?’

ここでの注目点は、フラクトゥールの字様の利点を述べていることだ。「個々の造形を多彩に生み出し」、「幅狭く緊密に寄り添っている」ことが特徴であることは理解できる。ただし、文字の可読性や判別性においては「不規則性は不可欠の性質」であることは一般論としては常識であろうが、そのことがここで言うフラクトゥールに直ちに対応するかについては、疑問が残る。

もちろんバーシューが別の箇所で言う通り、可読性を決定する最大の要素は「視覚の馴致」にあることは、広く受け入れられている事実だ。読み慣れているかどうかが、人の読書習慣での相性に関わることは誰でも経験で理解できる。適度な変化が「退屈さと疲労を中和する」はずであるとしても、文字が接触していることで各文字の判別性が低下することはありうるのだが。

重要なことはパターンという単語の輪郭である。活字書体の設計上の原則からすれば、「ローマン体の2倍もある」アセンダーとディセンダーが長いことでエックスハイトは当然に短くなる。それによって単語の輪郭を形成する上下の凹凸の変化つまりパターンのレベルの形状の変化は多くなり、輪郭は読み取りやすくなる。

活字書体が「単語の輪郭を素早く同定する機会を与える」とすれば、可読性に直接つながる。だが、「フラクトゥールで組まれた文章がローマン体で組まれた同じ文章よりも読みやすいならば」としているが、果たしてフラクトゥールにそのような特徴を見出せるか、文字書体への慣れを考慮しても、疑問が残る。

ちなみにアセンダーを長くし、その代わりにディセンダーを短くするという発想もある。アメリカの書体設計の伝統的な考え方として、20世紀中頃まで支配的だったと観察できる。つまりディセンダーは文字や単語の読み取りにおいては大きな役割がないという理解である。その主な根拠は、人の眼はミーンライン近辺とその上つまりアセンダー部分に視線を集中しながら読み進む、という実験結果があるからだと考えられる。そのためにアメリカ製の活字書体には、エックス・ハイトが高くディセンダーが短いこと、あるいはアセンダーだけが長めという傾向が強かったが、1980年代にアドビ社などが発売し始めた書体からはその傾向は薄れたようだ。

それ以前の19世紀後半のATF社から始まるITC社まで、活字設計の基本は概ね変わらなかった。例えばITC社のギャラモン書体は、優雅なオリジナルを無視してディセンダーが短く不恰好な姿で登場し、唖然とした記憶がある。このアセンダーを長くしてディセンダーを短くする説の主導者は、新聞用の見出しで長く使われているチェルテナム書体を設計したバートラム・グドヒューではないかと私は睨んでいる。彼が「単語の輪郭はアセンダーが決定する」という考え方を表明していたからである※52。グドヒューはまた中世主義者でありウィリアム・モリス主義者でもあった。しかもゴシック様式の教会建築設計家でもあった。そこからフラクトゥールの影が彼の基本書体として頭にあったのではないかとの想像を誘う。

フラクトゥールの含意

フラクトゥールの形状について、私は堅牢な柱に絡みつく植物的な生命力を感じ取る。そのテクスチャは一見すると黒みが多いために重めに見えるが、各文字を結んだり文字の上下に細く伸びたりする触手のような繊細な蔓状の線の故に、そのコントラストのリズムがある種の明快さを演出している、と感じられる。さらにはこの文字は、植物的な陰影が発するロマン的な香りを発しており、不思議な独自性を主張している。

本稿3部でも触れるが、この植物という自然物が陰で象徴するものの正体を探る必要がある。そこには時代と国家と独裁者とが使用を先導した書体への巧妙な行動と、それを可能にした否定し難い自然崇拝やロマン主義の残り香を感じさせるような影響を与えた何かがあるだろう。植物という有機体とロマン主義。つまりそれは、ヨーロッパという風土に育った「自然」という概念の受容と復活などが関わっているのだろうという予感が襲ってくる。厄介ながら次の追求テーマだ。

4. 工芸としての文字

ブラックレターと特殊筆文字

ここでは活字としての視点を離れて、さらには歴史または地域を離れて、別の角度からブラックレターを眺めてみる。つまり、手書きのブラックレターの特殊性と類似の文字類との比較を手短に試みる。

工芸との関係

大正後期から昭和の時代に、民藝を起こした人物は柳宗悦氏である。彼には代表的著作以外に「工藝美の特色」と「工藝的なるもの※53」などの文章がある。柳氏は工芸品を「生活に役立たせるために、人間が作った品物」と位置づけ、「用いる人、用いられる物、それ等を結ぶ機能、それぞれに物心の二面が働いている」ことが重要だと語っている。

さらに柳氏は、「工藝美の特色」では、工芸品に見られる共通点を、実用性、反復性、低廉性、公有性、法式性、模様性、非個人性、間接性、不自由性、と整理して詳細に解説している。美術との差異、美術における美との異なる点を検証しつつ具体的に説いている。このうちデザインと重なる部分は、実用性、公有性、非個人性(匿名性)だろう。

また「工藝的なるもの」では、公的存在と実用性・機能性こそ工芸の本質だと指摘している。そして我々の暮らしに見られる健康な工芸及び工芸に通じる諸々の玄人の技を紹介している。そこに通底している基本の視点は、長い歴史の繰り返しの中で生まれた型という「法」にあるとしている。

例えば卑近な例として、いくつか挙げられている。それはバスの車掌の声の調子、理髪店でのハサミの音、街中で聞こえる様々な物売りの声、兵隊の教練に見られる歩調、相撲取りの四股と行司の発声、洋の東西に見られる彫刻物、宗教の祭礼や儀式、僧侶の読経、茶道や華道の所作、能の発声と舞、歌舞伎の動きと言葉づかいと声、義太夫の朗読法、剣道や柔道の技などである。

さらにこの他に、柳氏による「工藝的なるもの」では、もう一つ別の型が挙げられている。それは描き文字であって、毛筆で書かれた歌舞伎文字、相撲文字、寄席文字などが、公的な文字として一定の型があるという(筆者の知るところでは、その他の毛筆系書体には提灯文字、籠文字、髭文字、将棋の駒文字などもある)。

これらの特徴ある「特殊筆文字」(とここでは仮に呼ぶ)は通例は「江戸文字」とも呼ばれており、いわば図案化された文字である。そして特殊筆文字には、先に挙げた多くの芸事や職業にも共通する「型」がある。

それらの特殊な書風の元は、江戸時代に広く流行し始めた日本に独特の勘亭流にあると言われている。勘亭流は中国の書風から明らかに離れて和風化した。その勘亭流の元は江戸中期の歌舞伎の看板文字にあるとされる。その書風はまた平安中期の「三跡」の一人であった小野道風に遡れるようだと勝手に想像している。道風は当時「王風」として崇められていた中国・晋の時代の書聖・王羲之になぞられて模範とされたそうだが、確かに鷹揚とした風格のリズムは見られる。だが私見ながら、王羲之の行書と比較すれば、道風の手はこだわりのない自由闊達さやがやや欠けているように感じられる。つまり道風は形にこだわりすぎているようにうかがえてしまう。

ブラックレターと特殊筆文字との類似点

そこでこの図案的な特殊筆文字にはブラックレターとの比較ができそうだと我々は気づく。柳が唱えた民芸の範疇と共通する、一定の型があり、整理されて芸として確立して、実用に即した結果を得るための修業と鍛錬の結果であるという括りは、この両者にもあてはまりそうだ。ブラックレターと特殊筆文字との類似点を挙げてみると、次の5つになるだろう。

第1は、伝統的な無私の行為。写字室で神の言葉をブラックレターで書き写す作業を想像してみる。そこでは文字を孤独の中でひたすら綴る緊張の続く行為が続く。同じ文字は同じ書法で習慣的に指を動かすことで書かれる。写字生の反復行為が、静かな室内で目前に斜めに立てかけた台上の紙に続けられる。

写字室での行為は公的な作業でもある。同じ姿勢を続ける環境での非個人的な行為の全てが型にはまった書体で書き続けられる。営々として受け継がれる使命感に基づく、最終的には広く伝えることを願う無心の行為である。

筆文字では、手慣れた手の動きによって比較的に素早くリズミカルに書かれる。その時、書き手は同じ文字を同じ書法でひたすら書き続けることが多い。その行為は、身体に染み付いた習慣的な動きである。職人が言葉にする「呼吸」という精神と感性との集中によって果たせる型にはまった一瞬の筆さばきの連続である。それは伝統の中で引き継がれている作業であり、没頭する姿勢であり、ほとんど名も知られない職人による無私と呼べる行為といえる。

第2は、独特の筆法と装飾的な誇張。ブラックレターには、書字の作法がある。それは効率的な書字と反する細い線が混じることである。それによりやや装飾的で鋭角な線筆の中で、神経質な緊張した文字が並ぶことになる。

毛筆文字でも、細いハネやハライの様な細い線が基本点画の太い線の中で書かれる。そこでは書きやすく筆を動かす。これにより一つの文字の中での筆の流れを強調する働きがうかがえる。またそれは、文字の姿に一種の装飾的な変化とコントラストを加えている。

第3は、圧縮と変形。ブラックレターは左右から圧縮されて、文字同士が緊密に接している。前者の左右からの圧力がかけられて変形が見られる理由の一つに、支持材としての羊皮紙や紙が貴重で高価だったことと関係するのではないか。紙が貴重であれば、無駄なく使うことが求められるし、限られた紙面上になるべく多くの文字を書き写すことも必要だっただろう。そのために1行中に多くの文字数を書き込むことが必然となるからだ。

毛筆文字は上下に圧縮気味に書かれる。その理由は、詰め込むという点でブラックレターと似ている。基本点画は丸みを帯びて太く、縦画は時に短めに書かれ、そのために扁平という特徴ある変形となる。書く際には独特のリズムが筆を導いている。それゆえに文字が独特な変形を見せる。

第4は、黒みが強いテクスチャ。ブラックレターでは毛筆文字と同様に、背景の紙の白さは墨色の変化が顕著な文字の点画で覆われる。ここにブラックレターのある種類の書体は、重々しい黒みのテクスチャが目立ち、また書体によっては神経質な黒みで固めのテクスチャを現したりする。

毛筆文字でも、白い紙を背景にして黒々とした点画を生み出すことで紙面のテクスチャを黒くする。また文字の点画が文字の内側の余白を埋め尽くす風通しの悪い文字である。特異なテクスチャと字様を我々の目に印象付ける。その白を埋め尽くすように書く理由は、一種の縁起担ぎだという。寄席や歌舞伎や相撲の空席が観客席が埋まることで人の座っていない白い空白を黒の客で埋め尽くすことを想起させるからだ。

第5は、運筆の特徴。文字を書く上では、通常の書き順とは異なる筆法を加える場合がある。ブラックレターではある文字を書いた後から追加するペンの動きで特殊な細い線を書き順からは独立して追加する。

筆文字でも、ハネや払いなどで通常の書き順とは異なる筆使いがある。ここでは穂先が短くてずんぐりした丸筆を用いて、後から追加で細めの線を加えることが頻繁にある。それにより肉付きの誇張が豊かな線を生み出し、またハネは通常とは逆の筆順で収められる。

ブラックレターと特殊筆文字との相違点

さらにブラックレターが特殊筆文字と異なる特徴があるとしたら、それは以下の4点に見られるだろう。

第1は、背景としての宗教という観点。ブラックレターは、言うまでもなく聖書の内容を伝えるための文字としての主要な働きがあったし、それ以外では法律や思想を遍く広めて周知させるために不可欠な機能を果たした。いずれの場合でも、ブラックレターは上から下へという方向性、つまり権威と階級を構造として保つ中での伝達に関わっていた。

毛筆文字を民芸の文字と位置付けるならば、その背後に一種の精神活動が見られる。その文字の役割は上下関係の規範的なブラックレターとは異なり、庶民から庶民への方向にある。元来の「暮らしに役立つ身近な存在」という民芸に通底する基本概念は、人との直接のつながりの中で生じて親しみを増す何かであろう。民芸の価値を人々に説いた柳氏には浄土教と禅宗の基本的な世界観への言及が見られることは、興味深い。ただし、この宗教性には規範的な役割は見えにくい。むしろ真綿で包まれているような無意識の淡い安心感かもしれない。

例えば、禅宗の解説者である鈴木大拙氏の著作にある「未分」という捉え方がある。西洋の特徴的思考形式である二項対立的ではなく、対立以前の状態に注目し、そこに世界観と現生観の源泉を見出す考え方である。これは一途な手作り品に、美醜という二項対立以前の素朴な喜びを日常の暮らしの中で愛でて生かす態度である。それは巧拙を超えて、美醜を越えて、繰り返しの手の動きの中で生まれる、身体性と感性との共鳴であろう。その民芸の品は、人々が長く使う暮らしの中でも育てられ環境に馴染み、身体の一部のように呼吸のように自然な存在として、安心感と安定感を与えるのであろう。

第2は、文字が読まれる環境や条件。ブラックレターは総本山からの権威的な見えない威圧感でもあろうか。またそれは、神の言葉を民衆または信者の中に説得的に浸透するための手段としての行為に関係している。それは書籍用のやや小さめのサイズで書かれて読まれる。その言葉を書写する行為は純粋かもしれないが、その結果としてそれは聖書という書籍を媒介として、その言葉の紹介または引用などを混じえた説教で、神との一定の契約として行動を規定するノモス的威厳と圧力を発揮するはずである。

だが筆文字は、娯楽的な環境での役割と、実用的な使用を支援する場での文字であることだ。歌舞伎文字、相撲文字、寄席文字は娯楽の興行上で人目を惹くための雰囲気作りや情報示唆が目的であり、サイズは書籍用ではなくディスプレイ用である。髭文字、籠文字、提灯文字などでは、注意喚起という実用性も兼ねている。また将棋の駒文字も娯楽用ではあるが、ルールに基づいた文字による役割があり、機能性が追加されている(ちなみに駒文字にも「水瀬」「巻菱湖」など4つほどの流派が見られる)。いずれにせよ、匿名性が当然である環境下での手わざであり、庶民の間で営まれる環境の中で生かされている。

第3は、筆記具。ブラックレターは金属製のペン先の使用による書字である。紙の上に針状のもので透明な横線を引き、その線に沿って角張った文字が書かれる。ペン先の描く鋭さと繊細さが伝えられることで、厳格さが生まれる。文字の原型に何かが追加され続ける。

筆文字はその名の通り、動物の毛と竹の軸棒とで作られている。筆の腹と穂先を器用に利用して引かれる曲線が多い文字としてまとめられる。文字の大きさは全体の紙面の大きさから勘で瞬時に判断する。そこにはあらかじめの線は不要である。丸い筆から生まれる重さと親しみやすさ、という印象強い曲線文字が描かれる。この場合の筆記具の柔軟性と、用紙との摩擦で生じる圧力や抵抗感はペンとは異なり、弾力性がある。

第4は、活字化の程度。ブラックレターは15世紀中頃以降に活字書体として一定の価値付けがなされ、ヨーロッパの各国で細々と設計された。金属活字とそれに続く写植の時代でもとりわけその数はきわめて限られていたが、デジタル化されたフォントとして、現在ではラテンアルファベット世界での書体設計者の増加により、変形と特徴を弱めつつ生み出され続けている。

筆文字は19世紀後半に日本のタイポグラフィが産業化されて以降、毛筆系の書体の活字化された姿は稀である。近年になって毛筆の書字を濃厚に残す文字がフォント化されてきている程度である。だが、デジタル技術による書体設計の簡便性が引き金となってはいても、筆文字とりわけここで取り上げた部類の書体はまだ稀だと観察できる。

まとめ

世の東西を隔てて、表面的な視点では一定の共通点が見られた。また差異もある。これらの書体には、伝統に沿って習慣的かつ連続的に書かれる。そこにはリズムを崩さないための精神の集中が求められる。つまり一方は神の言葉を伝えるという使命感、それに加えて飽きることのない一途で規則的な動きが加わる。他方は柳氏の言うように「物心両面が働いている」状況から生まれ出る書体であり、規則的な書法に基づいて書かれる。工芸的な文字としてブラックレターを眺められる視点には、興味が尽きない。なお、日蓮宗の墓に刻まれた「南妙法蓮華経」の圧縮された筆文字は、細い筆運びの勢いがヒゲのように伸び、ブラックレターの蔓が伸びている文字を彷彿とさせる。

なお、日本におけるブラックレターに最も近い書体は、日蓮宗の「南無妙法蓮華経」の書体であろうか。これはまだフォント化されてはいない。

[図5]墓石に刻まれた「南無妙法蓮華経」の書体例

[図5]墓石に刻まれた「南無妙法蓮華経」の書体例

ゴシックという名称について

イギリスでは「ゴシック小説」などと呼ばれる分野が18世紀に流行した。英国の貴族で政治家でもあった富豪のホレス・ウォルポール作の『オトラントの城※54』をこの分野の嚆矢とする。彼はストロベリー・ハウスと呼んだ中世のゴシック風の屋敷に住み、印刷所も兼ねるという趣味的な行動で名を広めた。この類の小説群は超自然的な怪奇小説が主な内容で、現代でいえばエンターテインメントであろうか。これがドイツにも影響を与えて、ドイツのゴシック小説あるいは非現実的な「恐怖小説」とも呼ばれており、ロマン主義小説に似た様相もあるようだ。

現代英語のGothicという形容詞には「中世風の、不気味な、幻想的な雰囲気の」という意味を見かける。また、「ゴシック様式風、ゴシック趣味」というGothicism(名詞)もあり、小文字表記のgothicismは「野蛮さ、粗野、無作法、殺風景、無趣味」などの和訳も英和辞典に載っている。なにやらゴシックという語にはこのようなロマンティックで神秘的で奇妙、特殊で非日常的な語感とイメージを発散する。

さて、先ほど引用したアップダイクは、ブラックレターをゴシック体と呼んでいる。これは正当な呼称であるが、ブラックレターという呼称はイギリス発祥である。だが日本では、ゴシック体といえば、元来は明朝体に対する見出し語を含むディスプレイ用での使用を想定した活字書体を指していた。ただし現在では和文書体のゴシック体は細いウェイトも設計され、雑誌や広告の本文用にも使われている。

また日本と同じ呼び方をする国はアメリカである。アメリカでは20世紀の前半ではサンセリフ体のことを「ゴシック」と呼んでいた。サンセリフの歴史を眺める記事から、1837にはボストン活字・ステレオタイプ鋳造所が大文字だけのサンセリフ体が5つのサイズで製造され、1853年には初めて「ゴシック体」と呼ばれたサンセリフ体がニューヨークのジョージ・ブルース活字鋳造所から発売されたことがわかる※55。

ゴシックと呼ばれた理由を推測すれば、視覚上に与えた印象がありうる。その文字で組まれた文面のテクスチャという表情の類似性である。両者とも黒々として重い印象を与えるからだ。産まれた当時のサンセリフ体のストロークが太めのウェイトだったことが関係しているだろう。

日本では和文書体の代表が明朝体とゴシック体である。後者は欧文書体のサンセリフに対応する。アメリカでサンセリフがATF社を中心に積極的に大量生産されたのは20世紀初頭からであるが、その際にサンセリフ体の書体名に「ゴシック」が使われた(例:ニュース・ゴシック、フランクリン・ゴシックなど)。

ヨーロッパでは「グロテスク」がドイツを中心に広まった。なぜ「奇怪」を意味する「グロテスク」なのだろうか。その理由として、ブラックレターと比べると黒みはあるものの装飾性を剥ぎ取られてのっぺりしていたからだ、と思える。また、ローマン体つまりドイツ人が使う「アンティカ」と比べて時代が新しく、そのために洗練度が不足していると捉えられたため、さらにはまだ生まれたばかりでサイズが大きめでウェイトは太めで、その使用はディスプレイ・サイズ用に限定されていたからだ。欧州のとりわけ伝統的な印刷業界にあっては、そのサンセリフと現在呼ばれている書体群は、当時では本文用には不適格で太くて各アルファベット文字相互のバランスが不揃いであることも加わり本文ようには不適格で、奇妙で怪しげな書体と映ったのであろう。

サンセリフの基本は、ラテン・アルファベットの骨格だけを残した形状である。そのほかの末端の特殊な形状や付加物を排除しているために簡素である。そこでその字様が時に「裸の文字」とも呼ばれる。その一見の単純さのために特定の文化や特殊な主義を排除しやすく中立的とされており、ラテン・アルファベットを使用する複数の言語に共通して使用できるという利点がある。

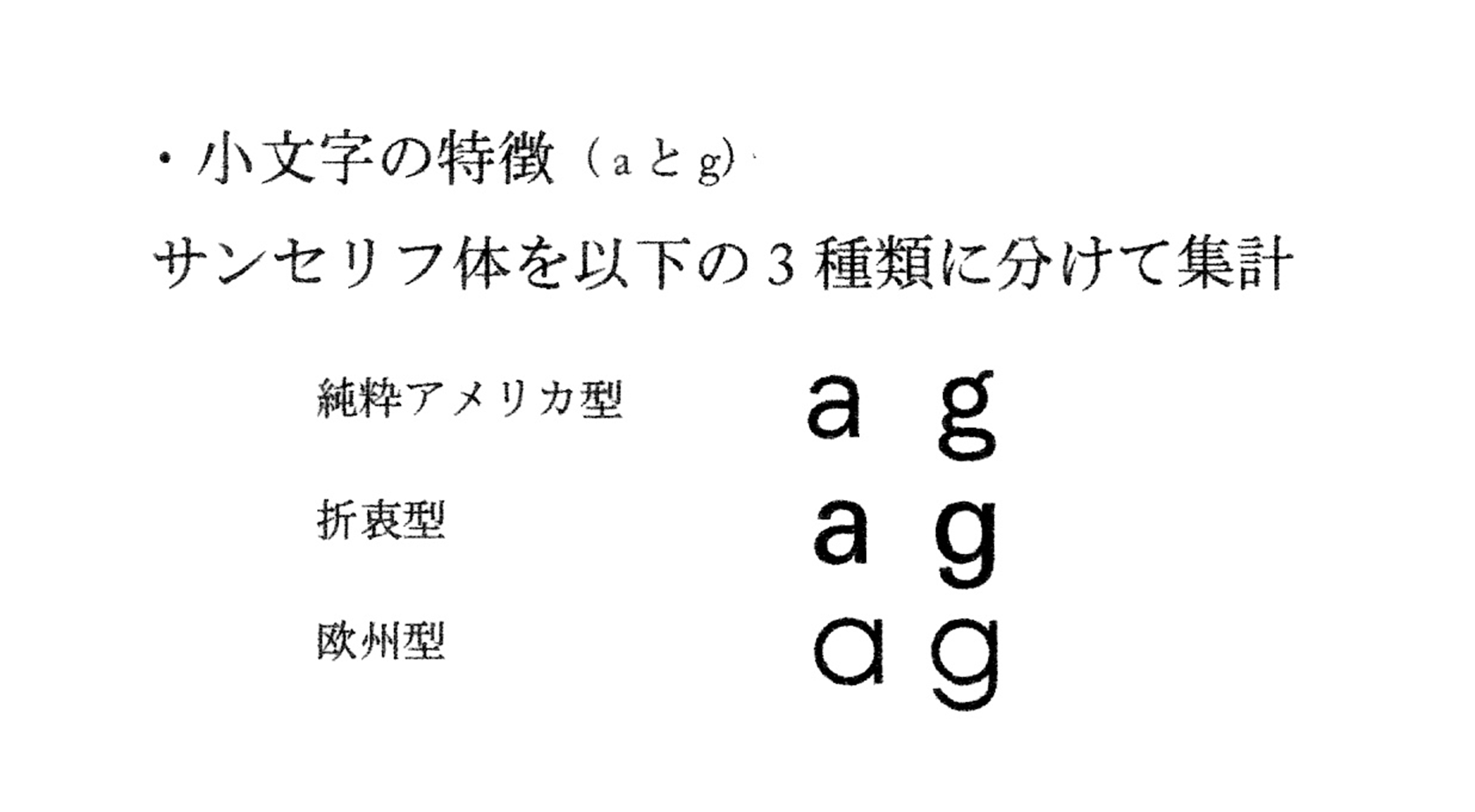

だがそれ故に、逆にわずかな形状の差異において地域の特性が現れる。例えば20世紀の活字書体を眺めた際に気づいたことがある。それは小文字のaとgなどの場合であるが、私はそれを大雑把に3種類に仮に分けてみた。欧州型は一層であり、純粋アメリカ型は二層、それに折衷型である※56。この分け方は対象資料が不十分であり、さらに現代では該当しにくい傾向が伺われることから、その分析と理由は省略する。

小文字 g はブラックレターにおける下半分つまりループまたはボウルと呼ばれる部分は、閉じていない字体(オープン・カウンター型)しか見かけない。ローマン体では反対に閉じたg、いわゆる眼鏡型がほとんどで、下半分が開いている字体は稀にしか見ない。眼鏡型gはアングロ・サクソン系に多いと言えそうだ。なお、小文字「g」が2種類あることについては、その理由をかつて面白半分に調べたことがある※56。

先ほどアメリカ型と名付けたことに関連して、不思議な現象がある。それはアメリカのタイポグラフィに関する歴史や現状について日本語での紹介による形で一向に耳に入らない情報の閉鎖的現象である。これは、何故だろうか。ここは無意識の暗黒界である。この国では第二次大戦以降アメリカの文化は我々のいわゆる「外国」を代表する文化であり、その傾向は多くの分野で一辺倒に偏向しているが、タイポグラフィについては例外である。

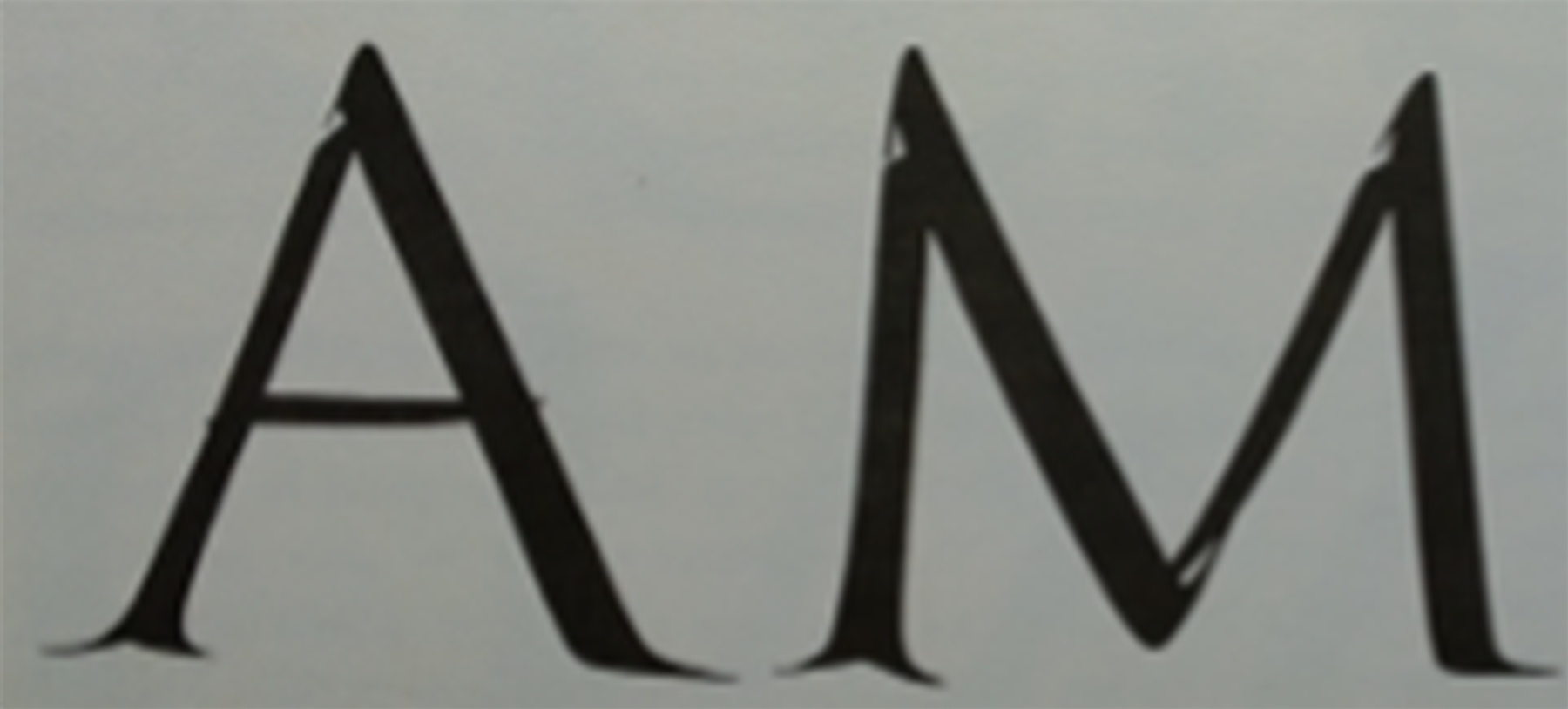

[図6]20世紀の活字書体における、地域による小文字aとgの違い

[図6]20世紀の活字書体における、地域による小文字aとgの違い

「ブラックレター素描」の次のテーマは、「近代ドイツ社会での立場」へと続く。18世紀あたりから20世紀に至るドイツにおけるタイポグラフィの歴史に触れつつ、ブラックレターへの執着・愛着の元がどこにあるのか、ドイツ人の底流にあるものを探ってみる。その主な視点として、ロマン主義と自然観に触れることにならざるを得ないだろう。とはいえその分野の門外漢であるに加えて深入りするほどの蓄積もないゆえに、軽く触れる程度となることは免れない。