新型コロナウイルスによるパンデミックからまださほど時間が経っていないのに遠い昔のようで、過ぎてみれば滑稽な日々だったとも思える。でも、打ち合わせはほぼオンラインになったし、夜の人出はめっきりと減った。ネットで映画やドラマを見るのが日常になり、イベントの配信もあたりまえのように行なわれている。明らかに起こった変化をまだ実感できていなかった頃、ようやく海外への渡航のハードルが下がった2022年秋から話をはじめたい。

ふたたびブラックマウンテンへ

2022年10月29日土曜日、羽田からJFK経由でシャーロットへ向かった。ワクチン接種やCovid-19の陰性を証明するアプリを複数スマホに仕込んでいたこともあって、出国も入国もあっけなかった。飛行機のなかではまだマスクが必要だったけど。

シャーロット空港に降り立って、Hertzで車を借りる。もう慣れたはずの手順だが気分は新鮮だ。2年の渡航制限も悪いことばかりではなかった(ということにしておこう)。

ブラックマウンテンはアッシュビルの東側、つまりシャーロット寄りにある。いつもはブラックマウンテンを通り過ぎてアッシュビルに直行するのだが、先にブラックマウンテンのダウンタウンに立ち寄ることにした。定宿にしていたモーテルが満室で一晩だけ山の街道沿いに宿を取っていたこともあったが、やはり気持ちがはやっていたのだろう、それはとてもいいアイデアだと思えた。

シャーロット空港からアッシュビルへは3通りの行き方がある。ルート85からUS74を経由してルート240に入るのが最短コースで、次はコロンバスまで出てルート26を北上するコース。3つめはガストニアから北へ上っていく山側のコースで、ルート40からUS70を走る。地図上では距離に違いがあるように見えるが、示される走行時間は3つともあまり変わらない。なので、いつもGPSの言うとおりに走る。

空港を出てUS321に入る。見慣れない道だ。不安になりながら走っているとルート40のサインが見えて、ようやく北回りの経路だとわかる。GPSが北回りを指示したのは初めてだ。US70を少し走ったところで思っているより早く一般道に出る。田舎道を延々と走る。出るところを間違えたのかと心配になってきたころ、何の変哲もないところを左に曲がれと言う。左折してしばらく行くと見知った踏切が見えた。

[図1]GPS(カーナビ)の画面

[図1]GPS(カーナビ)の画面

単線の線路を渡ると今は使われていない駅舎がある。きれいに建て替えられて町のモニュメントとして残った駅舎だ。そこをすぎたあたりに車を止め、何度か入ったことのある町で一番大きなカフェで長い移動の休息をとった。あー、ようやく来ることができた。もう書店も楽器屋もないが※1、ここはまぎれもなくブラックマウンテンのダウンタウンだ。

ブラックマウンテン山脈は、アパラチア山脈南部のブルーリッジに位置する。落葉樹の鮮やかな夏の緑や秋の紅葉との対比でより際立ったのだろう、標高の高い位置にあるアカエゾ松とフラセリー樅からなる樅林の暗い外観から「黒い山(ブラックマウンテン)」と呼ばれるようになった。もとはチェロキー族の居住地だったが、例に漏れずヨーロッパからの侵攻があり、入植者たちが開拓し、1850年に道路が通り、1880年※2には鉄道が開通する。山脈の南端、駅馬車通りとして栄えていたグレイイーグルに、山の通称から名付けられた「ブラックマウンテン駅」がつくられた。そして1893年にはその一帯が町として認可され、町の名前も「ブラックマウンテン」になった。

ロードムービーに出てきそうな如何にもなモーテル、「Super 8」に着いたときにはどっぷりと日が暮れていた。すぐにベッドに潜り込み、翌朝早くに目が覚めた。山の風景は霧にかすみ、ライトをつけたピックアップトラックが出かけていくところが見えた。部屋を出て周囲を歩くと、古びた教会の隣に「Black Mountain Elementary School」の看板が立っている。町に小学校があるのは何の不思議もないことだが、「ブラックマウンテン」を「カレッジ」とセットで知った身としては、なんとも微笑ましい。写真におさめて部屋に戻り、身支度をしてWRA(The Western Regional Archives, NC州立公文書館西部地域アーカイヴ)に向かった。

[図2]Super 8

[図2]Super 8

[図3]朝のピックアップトラック。濃霧は毎朝のことか

[図3]朝のピックアップトラック。濃霧は毎朝のことか

[図4]ブラックマウンテン小学校

[図4]ブラックマウンテン小学校

チャールズ・オルソンをたずねて

今回の目的は、1950年代に入ってから57年に学校を閉じるまでの資料にあたることだ。この期間、BMCはチャールズ・オルソンを中心に動いていた。そのため、オルソンがBMC最後のレクター(学長)と思われているがそうではない。第5回に書いたとおり、1952年にレクターの選出は凍結された。かわりに主任管理者(Chief administrator※3)を置くことになり、53年にはオルソンがその任に就いたとされるが、記録が残っていないので正式にはわからない※4。しかし、さまざまな資料や証言からリーダーであったことは間違いない。

あれほど細かく書かれていた議事録も53年を境にラフなメモ程度のものに変わっていき、議論活発だった会議は報告会になり、学校運営も無政府的な状態になっていった。それはより自由な学校をつくろうと試みた結果ではあるが、なし崩し的にそうなってしまったことも否めない。いずれにせよ、オルソンが支柱となることでBMCはなんとか存続できた。

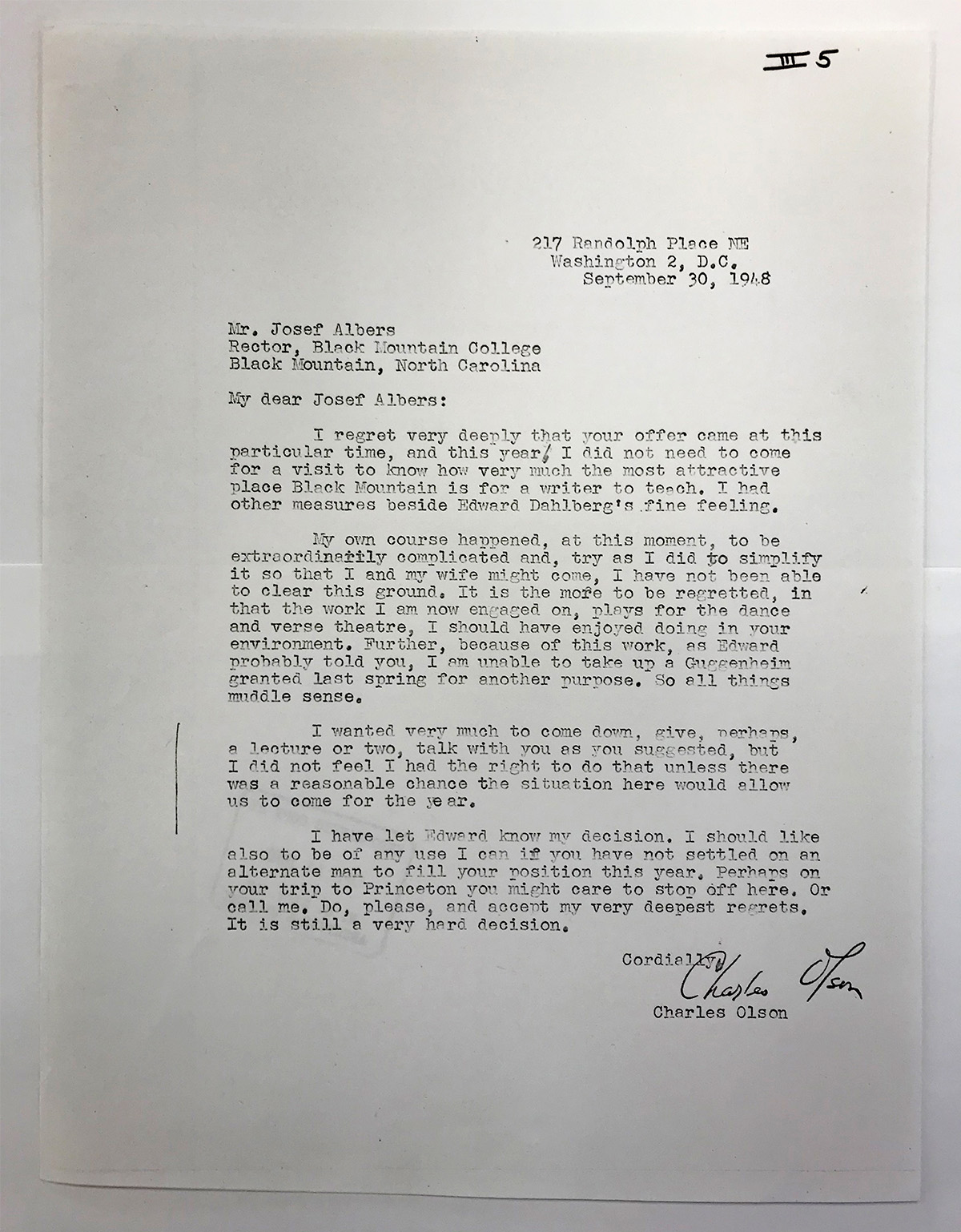

オルソンがBMCに着任したのは1948年10月※5、作家のエドワード・ダールバーグ※6の後任としてである。ダールバーグはBMCと肌が合わず9月の数週間教鞭を執っただけで退任を決め、長年の友人だったオルソンにあとを託した。当時レクターだったアルバースがその労をとったため、アルバースがオルソンを招聘したとされているが、招聘時の手紙をみるかぎり事務的なやりとりだけだったようにみえる。オルソンはアルバースからの着任依頼に対し何度かことわりの返事を書いているが、アルバースが1週間だけでもと粘って承諾を取りつけた。オルソンにしてみれば着任早々アルバースの退任騒動があったわけで、2人が落ち着いて話す機会もなかったのではないか。

結果、オルソンはワシントンから通う客員教員(Visiting Faculty Member)として着任する。後期(49年春学期)からは常勤教員(Resident Faculty Member)に任命されているが、49年にBMCにいたのは夏だけで、実際に常駐するのは51年秋学期からのことだ。

[図5]「親愛なるジョセフ・アルバース:あなたからのオファーがこのような時期にあったことをとても残念に思います」と始まるオルソンからの辞退の手紙(コピー)。9月30日付けなので、ここから半月足らずで翻意することになる

[図5]「親愛なるジョセフ・アルバース:あなたからのオファーがこのような時期にあったことをとても残念に思います」と始まるオルソンからの辞退の手紙(コピー)。9月30日付けなので、ここから半月足らずで翻意することになる

チャールズ・オルソンについて少し話しておこう。オルソンは、1910年、スウェーデン系の父とアイルランド系の母を持つ移民三世としてマサチューセッツ州ウースターに生まれた。小さな昔ながらの労働者階級の町だ。父は郵便配達夫で貧しいながらも平穏な家庭に育つ※7。学業は優秀でハイスクールのときに弁論大会で優勝し、いくつかの奨学金を受け、少数精鋭で名高いコネチカット州のウィスリアン大学で学士号と修士号(英語・英文学)を取得した。修士論文は『白鯨※8』で知られるアメリカン・ルネサンスの作家、ハーマン・メルヴィル研究だった。

修了後、いくつかの大学で助手や講師を務めたのち、1937年にハーバード大学の教員兼チューターとなる。38年には博士号の単位を取得し終えるが、翌39年の第二次世界大戦勃発と軌を一にしてアカデミアから距離を置く。そして30歳のときに初めての詩を書いている。1940年のことだ。

戦時中は、政治活動を行ないながら詩や散文を書いた。米国戦時情報局の外国語部門で働き、フランクリン・ルーズベルトの大統領選挙運動にも尽くしたが、政治に幻滅し、45年4月のルーズベルトの死をきっかけに文学の道に進む。

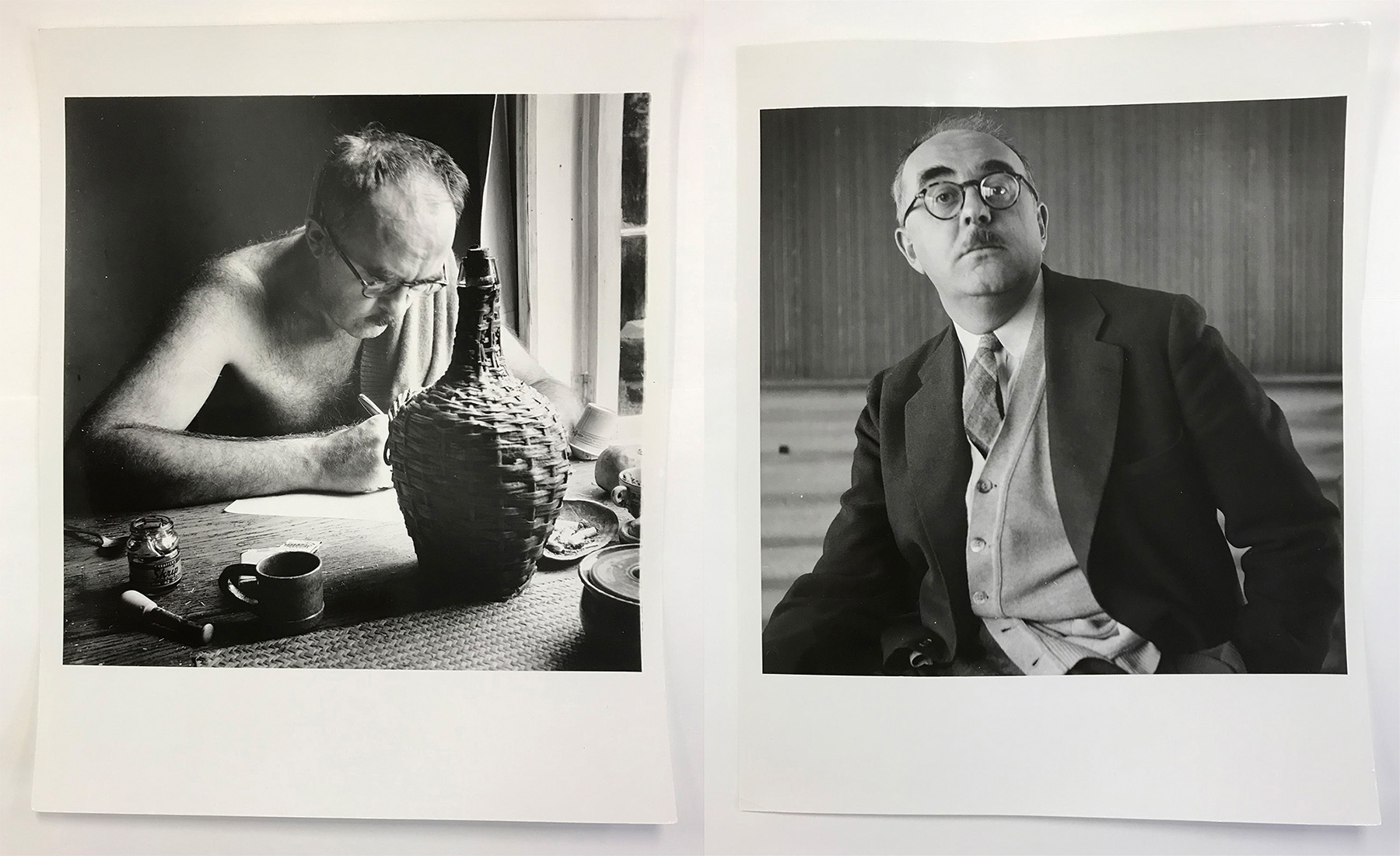

オルソンはBMC着任当時、論文では一定の評価を得ていたものの文学ではまだ何者でもなかった。BMCはオルソンを詩人ではなく、教育者として迎え入れたのだろう。あるいは後任人事を急ぐあまり、だれでも良かったとも考えられる。しかし、オルソンにとっては大きな転機になった。着任後すぐに初期の代表作「かわせみ(The Kingfishers)※9」を書き、50年にはライフワークとなる「マクシマス詩篇(The Maximus Poems)」の執筆を始めている。そして同年、アメリカ詩におけるポストモダン※10のマニフェストともいえる「投射詩論(Projective Verse)※11」を『ニューヨーク・ポエトリー』誌に発表する。

「投射詩論」は、現代詩に閉塞を感じていた若い詩人たちの支持を得て、また51年にウィリアム・カーロス・ウィリアムズ※12が『ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ自叙伝(The Autobiography by William Carlos Williams)※13』に引用して、話題になった。しかし、オルソンの詩が衆目を集めるのはドナルド・アレン※14が編んだアンソロジー『The New American Poetry 1945–1960※15』を待たねばならない。つまり彼にとってBMCの時代は、自らの詩と詩論の熟成を待つ潜伏期であった。

[図6]BMCで「マクシマス詩篇」を執筆する裸のオルソン(左)と、着衣のオルソン(右)。2枚並べると,そのカリスマ性が鮮明になる

[図6]BMCで「マクシマス詩篇」を執筆する裸のオルソン(左)と、着衣のオルソン(右)。2枚並べると,そのカリスマ性が鮮明になる

M.C. からの手紙

WRAにアーカイヴされている50年代の資料は、もちろんBMCが発行したパンフレットや議事録などエフェメラの類いもたくさんあるが、書簡と写真がとりわけ印象に残る。写真や書簡が多いのはどの時代も同じだが、写真はポートレイトが多く、来訪者が撮られているのはありがたい。書簡が多く感じるのは、オルソンが筆まめだったことが影響しているのだろう。

オルソンは51年2月から7月にかけてメキシコ、ユカタン半島にマヤ文字研究のフィールドワークに出かけ、夏期講座でBMCに戻ってくる(その夏のことは第6回に書いた※16)。そのきっかけになったM.C.リチャーズがオルソンに宛てて書いた手紙がある。日付は4月10日になっている。

Dear Chahls,※17

……とても気になっていることは、あなたが夏までに戻ってくるのかどうかです。……夏にはアーロン・シスキン、ハリー・キャラハン、アーサー・シーゲル※18を呼んで大規模な写真の講演会を行ないます。7月にはベン・シャーン、8月にはロバート・マザーウェル※19が来ることも決まってます。もちろん、キャサリン・リッツとダンスも踊れるでしょう。でも、わたしたちが考えていたような作家や彫刻家、みんなに来てもらうことは難しい。〔ポール・〕グッドマン※20は〔学校が荒れて〕汚いことを嫌がっているので参加しないと思う。部屋と食事は用意します。それ以上の報酬を支払いたいですが、支払えるかどうか私にはわかりません。

内部の混乱への幻滅と経済的困窮に圧迫されながらも、BMCをなんとか立て直したいという気持ちが読み取れる手紙だ。文末に「エアメールの封筒を同封したので必ず返事して」と付け加えている。

M.C.:

今ははっきりとは返事できない。マヤでの作業は大変だが、もう少し残りたい気もしている。でも、滞在許可は7月15日までしか残ってないし、しばらくは君たちのところに戻るのが一番いいだろう(君が言うように、7月9日から8月31日まで)。……ともかく3週間はそこにいよう。もうひとつの可能性は、そのあともずっといることだ。それはほかの可能性と同じぐらいある。でも、生まれついて私はスケジュール通りに行動することができない(時計と同じぐらいきらいだ)。だから、ほかにライター〔ライティングの授業ができる人〕がいるなら、遠慮なく私を外してくれてかまわない。

オルソンはそう書いた後に経済的に困窮していることを書きつらね、BMCのほかにアテがないことをほのめかしている。日付が4月23日なので、あまり時間をおかず返事を書いたようだ。

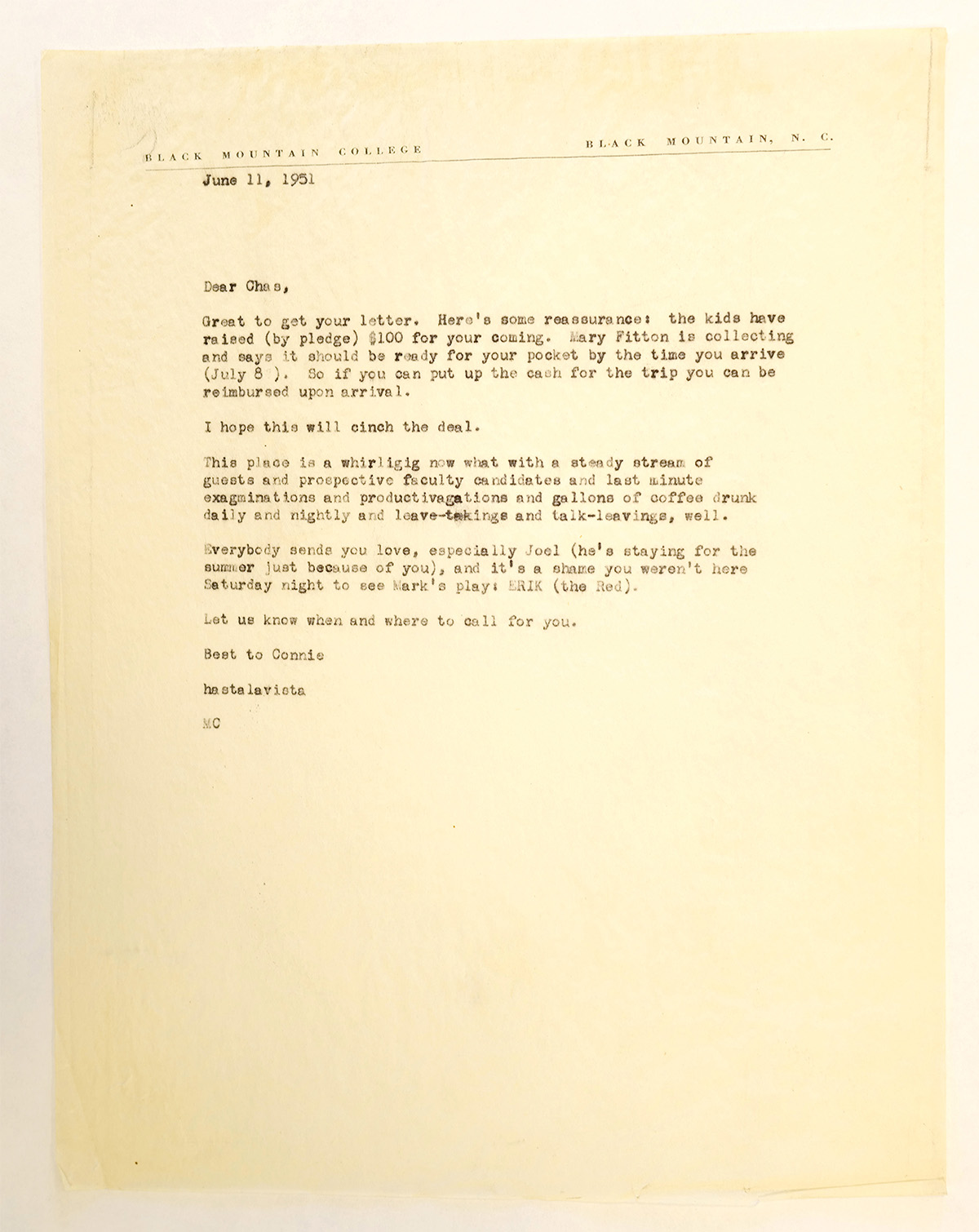

「今年の夏の活躍を期待しています」という言葉で始まる次のM.C.の手紙は、赤字が累積しており夏期講座に経済的な余裕を生む期待はできないというフェロー委員会の見解に対し、「愛のためにやるしかない」と書いたあと、「秋以降のプランはある?」と尋ね、「私は残らないかもしれない」と告白する。もし残るなら今まで背負っていた荷物を軽くしたいとも。そして、大勢の教員がBMCを離れてそれぞれに活動を始めたことにふれ、「でも、ウェスリー・ハスは今でもシアターをみてくれている。彼が私の救いよ」と、心の揺れを覗かせる。二度目の手紙も、「わたしたちにできるだけ早く返事をください」と締められていた。

その後何度かやりとりがあり、結局オルソンは、51年の夏にBMCに戻り、秋学期から常勤教員として積極的にコミットしていくことになる。一方、49年から教員のチェアーを務めていたリチャーズは手紙のとおり51年に一度BMCを離れNYに移り、52年の夏期講座にケージやカニンガム、ラウシェンバーグらと参加したのち、53年から陶芸を学ぶためにふたたびBMCに戻ってくる。ここにようやくBMCを動かす両輪が揃うのだが、もう残りの時間は少なくなっていた。

[図7]51年6月11日付のM. C.からオルソンへの手紙。ほぼ契約が固まったことが読み取れる。最後に「いつどこに電話すればいい?」と聞いてるので、電話でのやりとりもあったようだ

[図7]51年6月11日付のM. C.からオルソンへの手紙。ほぼ契約が固まったことが読み取れる。最後に「いつどこに電話すればいい?」と聞いてるので、電話でのやりとりもあったようだ

ハロウィンの夜

ブラックマウンテンに着いた10月29日の夜は、アッシュビルの定宿が満室で Super8 というモーテルに泊まったことは先に書いた。それをWRAで話すと、あそこはあなたたちが泊まるようなところじゃないわと笑われた。しかし、定宿にしているモーテルも(多少はマシかもしれないが)さほど違うものではない。アッシュビルのダウンタウンにも気の利いたホテルはあるが、どこも東京からみればバカ高い。

WRAを出て、すでに居心地がいいと感じてしまっているいつものモーテルに向かう。昨日満室だったので別のところに泊まったんだよ。フロントでそう言うと、コンサートがあったからだという。今夜もあるらしい。なるほど、駐車場に止まっているトラックをみて、ローディたちの宿になっているのだとわかった。日が暮れてから外に出てコンサート会場まで行ってみる。会場のまわりは人で溢れていたが結局だれのコンサートかもわからず、機材を積んだロゴの入ったトラックは次の朝にはもういなくなっていた。

ツアーが去ったその日、つまり10月31日はハロウィンだった。気づけば街はハロウィンの装飾でいっぱいだ。どうしてブラックマウンテンでは気がつかなかったのだろう。きっとかぼちゃのランタンぐらいはあったはずなのに。

ご存じのとおり、ハロウィンはケルトのお祭りだ。収穫を祝って悪霊を祓う。「ケルト」とは特定の民族の名称ではなく、ケルト語族の言語を話し共通の文化的背景を持つ人びとのことで、地理的にはアイルランド、スコットランド、ウェールズなど、ケルト語が今でも残っているブリテン諸島の一部やフランスのブルターニュ地方などを指す。一方、18世紀にアパラチアを開拓したのも、スコットランド、アイルランド、イングランドの人びとで、彼らの伝統や風習は今も色濃く残っている。通説では、19世紀にアイルランドからの移民が増えたことでアメリカにハロウィンが定着し、世界中にひろまったとされている。だとすれば、アパラチアの一角、ノースキャロライナの山岳地帯もハロウィン中興の地に違いない。そういう期待もあって夜の街に出た。ハロウィンは夜のお祭りである。

たしかに、仮装した人は歩いている。しかし、普段より人が多いわけではない。逆に静かかもしれない。騒いでいる人たちもいるが、それは今日に限ったことではない。NYのヴィレッジ・ハロウィンパレードのような盛り上がりを期待していたぼくは、拍子抜けした。COVID-19の自粛が続いているのかもしれない。いや、待て、アパラチアの民は信仰に厚い。こういう夜には家にいて静かに祈りを捧げているのではないか。よく考えれば、もともと仮装は子どもがするものだ。子どもは夜にこんなダウンタウンにはやってこない。仮装してる人たちはきっと旅行者なのだ……。そんなことを考えながら歩いていると、アーサー王に扮した同い年ぐらいのカップルと目が合った。写真を撮っていい?と聞くと、にっこり笑ってポーズをとってくれた。

[図8]

[図8]

52年の陶芸セミナー

今回の渡航の目的のひとつに、アッシュビル美術館の陶器コレクションを見せてもらうことがあった。コロナ禍のまっ只中、2020年秋から翌春にかけてノースキャロライナ周辺の伝統的な陶芸を紹介する展覧会※21が開催されており、そのとき、美術館にまとまったコレクションがあることを知った。それで閲覧の希望を出していたのだ※22。

担当学芸員が収蔵庫に続く部屋にめぼしい作品を出して待っていてくれた。アメリカン・ポッタリーには詳しくないので事前に少し調べておいたのだが、付け焼き刃の知識はほとんど役に立たない。しかし陶器をみているうちに思った。アルバース退任以後、BMCの人たちは地域の文化や歴史に関心を抱きはじめたのではないか。ご想像のとおり、これまでのBMCは地域社会に無関心だった。なかには関心を寄せた者もいると思うが、概ねお互いに関わらない方がいいと思っていたはずだ。少なくとも地域を知ろうと前向きだった形跡はない。

オルソンは、BMCの芸術分野を美術と音楽から工芸と文学にシフトさせた。という表現が正しいのかどうかわからない。マテリアルを重視するジョセフ・アルバースの方針もあって、工芸はもともと盛んだった。もちろんアニ・アルバースのテキスタイル工房がその中心だったが、印刷や製本も早くから実習に取り入れられていた。ライティングの授業もウンシュやM.C.リチャーズらが受け持ってきた。とはいえ、それらが周縁に位置していたことは事実だ。しかし、オルソンが来てからは中心に座るようになった。彼は詩人なので文芸に注力するのはわかる。それが出版に展開していくのもわかる。そして、工芸分野はテキスタイルではなく陶芸に力を入れるようになる。

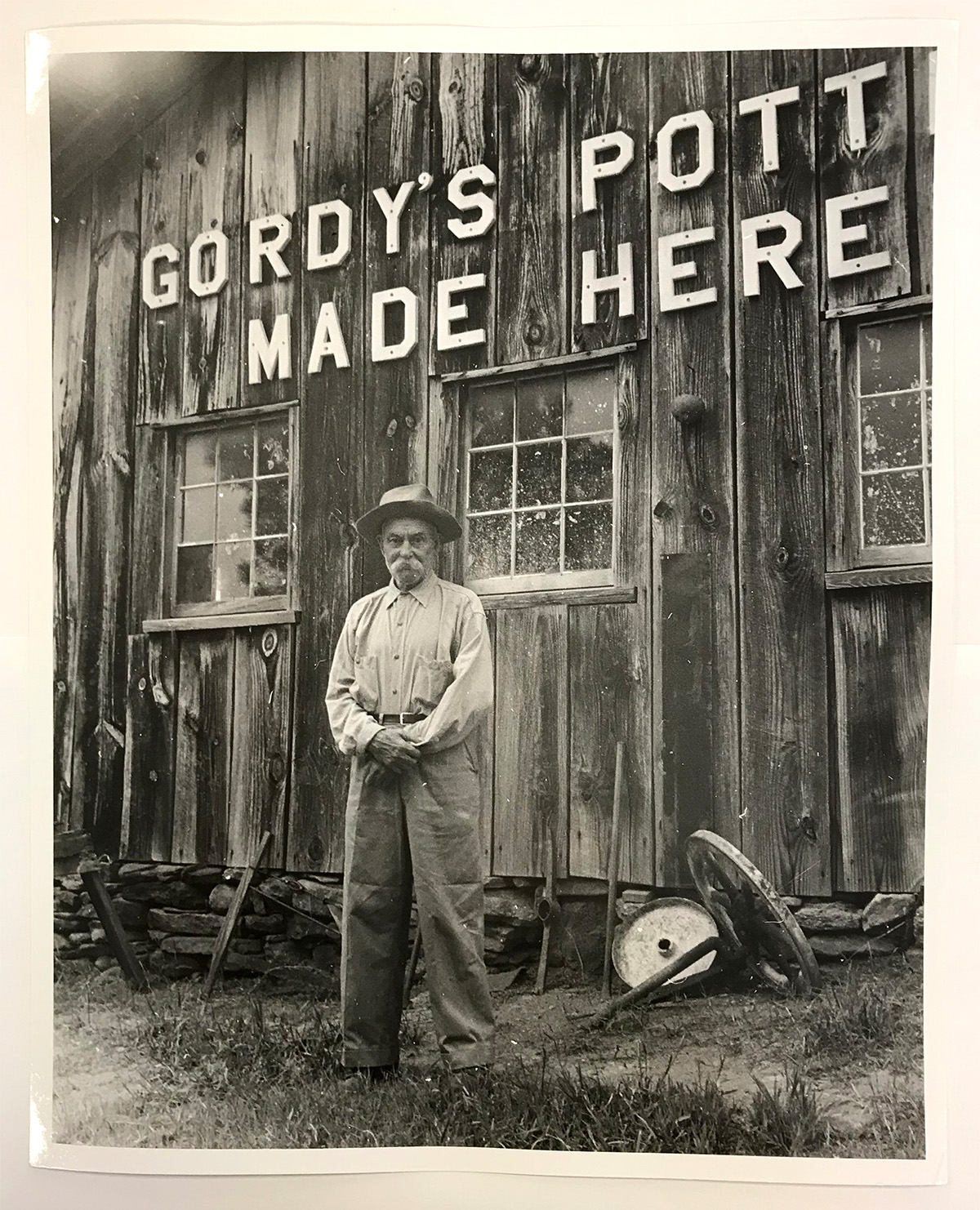

良質の粘土が豊富なアパラチア地方は、生活雑器としての陶器制作が盛んだった。ノースキャロライナ州の山岳地域には今も多くの陶工が住んでおり、ブルーリッジは陶皿(すえざら)の産地として名高い。BMCの写真に混ざってマサト・ナカガワが撮った地元の陶工の写真が残っており、ブラックマウンテンにも陶房があったことがわかる。

[図9]ブラックマウンテンの陶工(1949年、マサト・ナカガワ撮影)

[図9]ブラックマウンテンの陶工(1949年、マサト・ナカガワ撮影)

1920年代、マヤ遺跡発掘にはじまった古代アメリカ文明への関心は、30年代、40年代を通じて広がりをみせ、ネイティブ・アメリカンの歴史や文化への尊重と保護につながっていった※23。アルバース夫妻のメキシコ古代文化への傾倒やオルソンのマヤ文字研究もその流れのなかにある。それは民具や装身具にも波及し、学生の間では織物はもちろん陶器への関心も高かった。しかし、粘土は学生が扱うのに適していないとアルバースは陶芸の授業を認めなかった※24。

BMCに最初の陶芸プログラムをつくったのは、アルバースと入れ替わりに着任したロバート・ターナー※25である。アルフレッド大学のNY州立セラミックカレッジ※26の修士課程を修了したばかりだったターナーは、BMCの内紛に全く関心を示すことなく、また、自由教育や実験精神にも興味を持たず、ひたすら陶芸工房とプログラムの設置に注力した。彼は後年、こう語っている。「私は自分の作品やショップや窯をつくること、そのメカニックに夢中になりすぎていた。それは発見の時間ではなく、学んだことを定着させる時間だった」※27。ターナーは、元学生で常駐建築家だったポール・ウィリアムズ※28と協働して陶房と窯をつくりあげ、51年にBMCを去った。

困ったのは、陶芸のプログラムを準備していたオルソンだ。オルソンはイギリスを代表する陶芸作家バーナード・リーチ※29、バウハウス一期生のマルグリット・ヴィルデンハイン※30、そしてアルフレッド大学教授のチャールズ・ハーダー※31といった著名な陶芸家たちに連絡し、いそぎ後任者の選定を依頼した。結果、ハーダーの推薦によるカレン・カーンズ※32とデビッド・ウェインリブ※33があとを引き継ぐことになる。

カーンズはアルフレッド大学大学院に在籍していたが、中退してBMCにやってきた。もともとブルックリンカレッジでデザインを学んでいた彼女は、アルバースのデザインコースを受講するために1947年の夏期講座に学生として参加していた(たぶんそれがハーダーが推薦した理由だろう)。その後、陶芸家だったウェインリブと出会い、自分も陶作の道に入った。2人は52年秋の陶芸セミナーと53年夏のワークショップを担当。常駐陶芸家として陶房を管理し、54年秋まで滞在した。

[図10-1,2]ターナーとポール・ウィリアムズが建てた陶房とカーンズとウェインリブ(上)。抽象文様の陶板をつくるデビッド・ウェインリブ(左)。カレン・カーンズ(右)は対照的に実用的な陶器をつくった

[図10-1,2]ターナーとポール・ウィリアムズが建てた陶房とカーンズとウェインリブ(上)。抽象文様の陶板をつくるデビッド・ウェインリブ(左)。カレン・カーンズ(右)は対照的に実用的な陶器をつくった

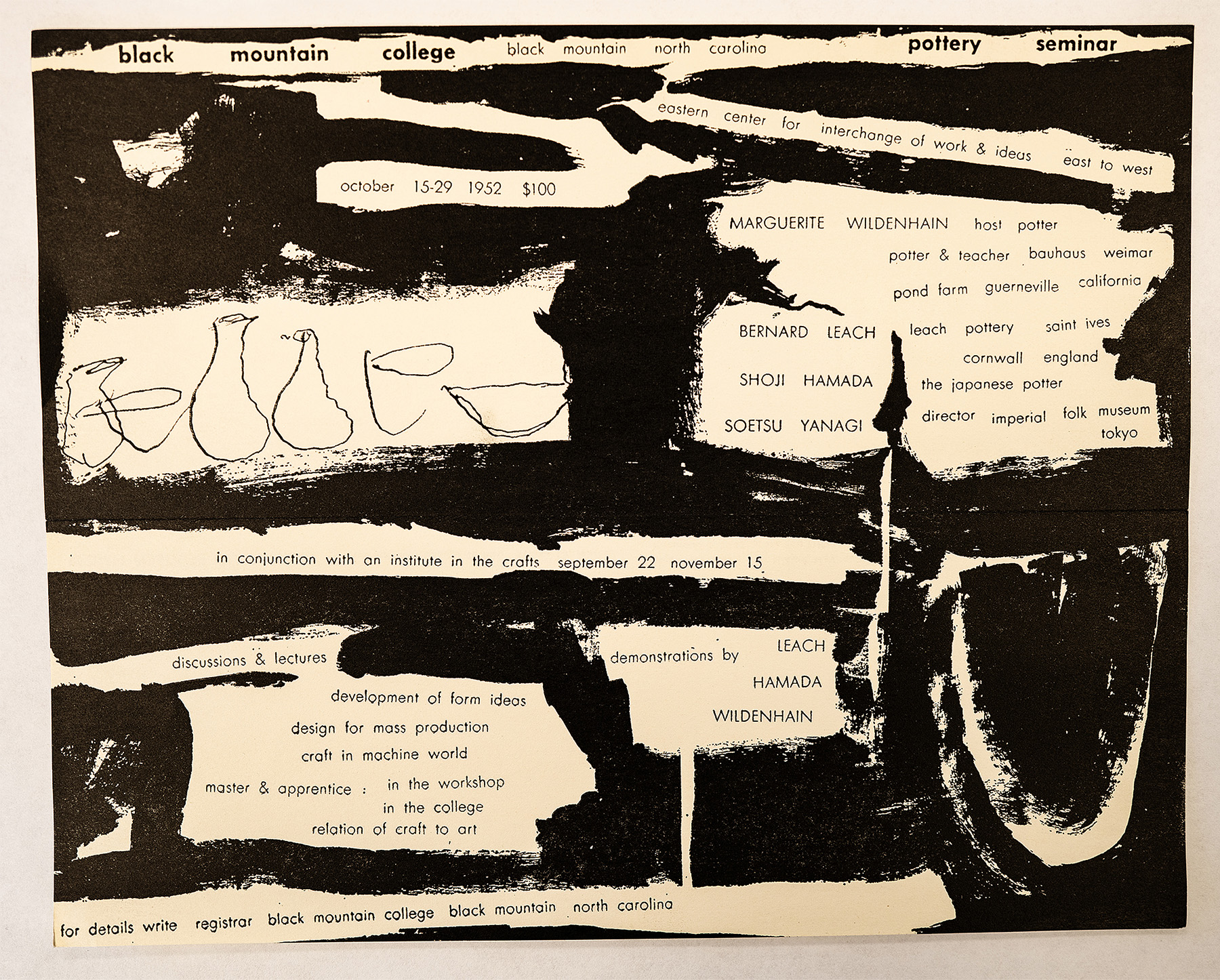

なかでも52年10月15日から29日にかけて開講した陶芸セミナーは、アメリカの陶芸を変えたと言わしめるほどの催しとなった。マルグリット・ヴィルデンハインがオフィシャルホストを務め、ゲストに招いたバーナード・リーチとともに日本から民藝運動のリーダーである濱田庄司と柳宗悦が来校し、実演と講義を行なった。

プログラムを見ると、10月15日、1日目の午前はヴィルデンハインによる挨拶とリーチ、濱田、柳による基調講演で、午後から早速、濱田による土練りのデモンストレーションがある。2日目午前は、柳による工芸の基礎に関するレクチャー、午後からは素材をテーマにしたシンポジウム、夜は益子焼きのメイキング・フィルム上映とつづく。3日目午前、ヴィルデンハインのレクチャー「目標と制約について」、午後、リーチのデモンストレーション、夜、フィルム上映「沖縄の生活と工芸」と、最初の3日間は、はじめて陶芸に触れる人にもとっつきやすい内容になっている。

セミナー中盤から後半にかけては、濱田のろくろによる実演や、柳の茶具や禅、仏教に関する講演など、後々まで語り継がれることになるプログラムが組まれている。特に濱田の、裏の土手で採取した粘土を利用し、雑草の茎を束ねた筆など即席の材料を使って手早くつくりあげる様は、陶芸の根幹にふれる体験として若い陶芸家や学生に大きなカルチャーショックを与えた。また、リーチの「アメリカ;東洋と西洋のはざま」、ヴィルデンハインの「マシン・エイジにおける工芸」といったレクチャーも議論を呼んだ。たっぷり実演や講義を浴びた参加者は、最後の2日間で自らの陶作を行ない、28日夕刻に幕を閉じた。たぶんその夜は、ダイニングルームで盛大なパーティが開かれたに違いない。

[図11]52年陶芸セミナーのチラシ。どことなく日本的なイメージのデザイン

[図11]52年陶芸セミナーのチラシ。どことなく日本的なイメージのデザイン

[図12]左から、濱田庄司、バーナード・リーチ、柳宗悦、マルグリット・ヴィルデンハイン。4人揃った有名な写真。撮影はセミナーに参加していたフロリダ大教授のウィリアム・ワトソン。記念撮影だったのだろう

[図12]左から、濱田庄司、バーナード・リーチ、柳宗悦、マルグリット・ヴィルデンハイン。4人揃った有名な写真。撮影はセミナーに参加していたフロリダ大教授のウィリアム・ワトソン。記念撮影だったのだろう

1952年の日米の状況をおさらいしておこう。戦争が終わって7年目、戦勝国アメリカは空前の繁栄を謳歌していたが、激化する冷戦や朝鮮戦争(53年に休戦協定締結)など厳しい戦いは続いており、国内ではマッカーシズム(赤狩り)が吹き荒れていた。一方、占領下にあって朝鮮戦争特需に沸いていた日本は、51年に調印したサンフランシスコ講和条約が発効されて主権を回復したばかりだった。

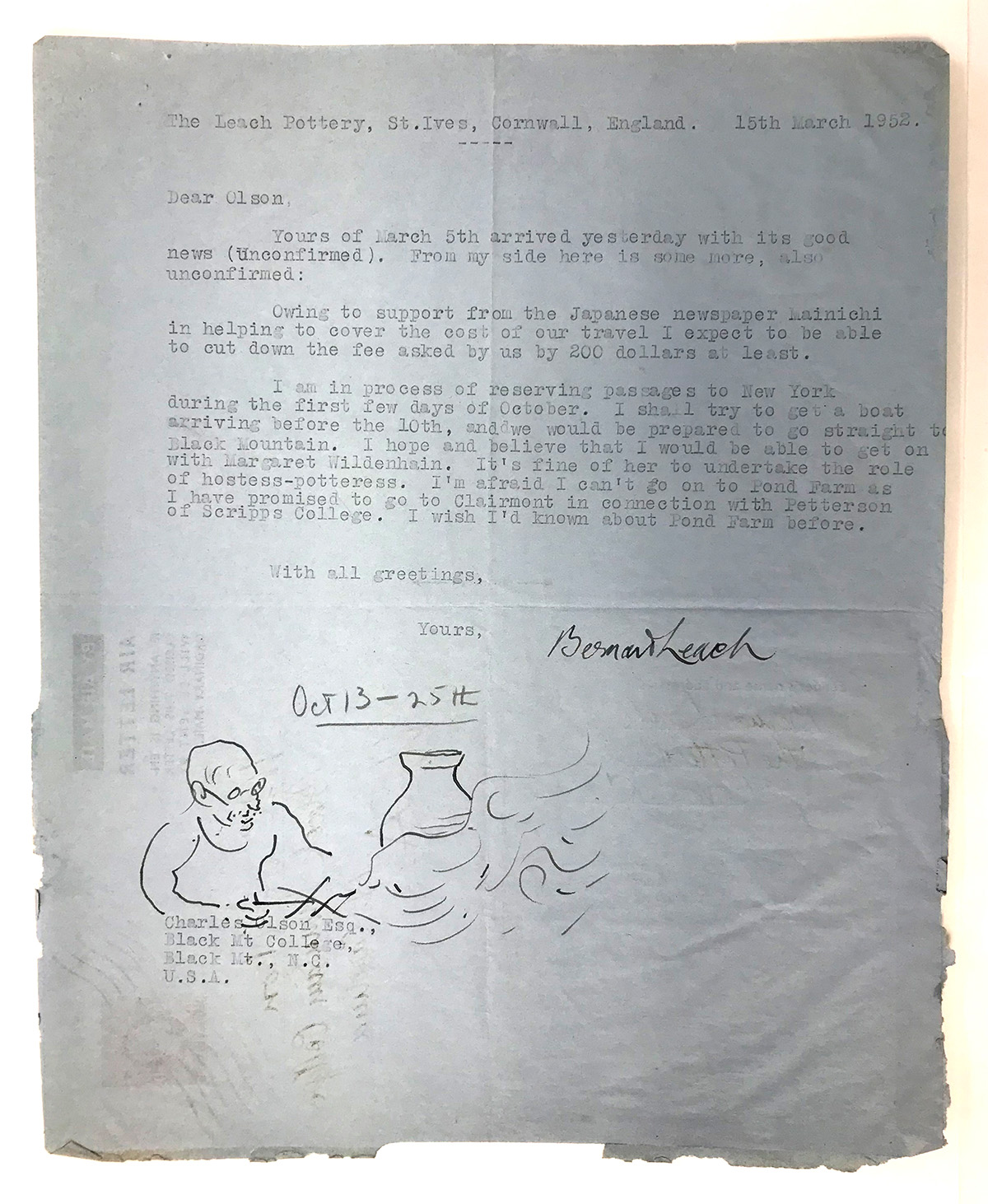

そう、52年は日本がアメリカから独立した年なのだ。そんなときになぜ濱田や柳は渡米し、FBIに睨まれているような辺境の学校まで来たのだろう。というのが、最初に持った疑問だった。

ヒントはリーチがオルソンに送った手紙のなかにあった。陶芸セミナーへの招致にあたって二人は何通も書簡を交わしており、そのなかに、日本の毎日新聞社から金銭的な援助があると書かれているのを見つけた。でもなぜ毎日新聞が……とたどっていくと、リーチが開催に尽力したイギリス、ダーティントンでの「国際工芸家会議(International Conference of Craftsmen in Pottery and Textiles)」(52年7月)※34にぶつかった。その会議に毎日新聞社の文化使節として濱田と柳が派遣されており、なんとアメリカからはヴィルデンハインが出席していたのだ。4人はBMCの前にここで出会っていた。

[図13]毎日新聞からの経済的援助について書かれたリーチからオルソンへの手紙。絵が添えられているのはめずらしい

[図13]毎日新聞からの経済的援助について書かれたリーチからオルソンへの手紙。絵が添えられているのはめずらしい

その年、リーチは濱田、柳を引き連れてアメリカを巡回し、ミネソタ州セントポール・カレッジやカリフォルニア州スクリプス・カレッジなどでもセミナーを開いている。彼らにとってはBMCも巡回先のひとつにすぎなかったのだろう。しかし大きく違ったのは、ヴィルデンハインの存在であり、カーンズたちが実践を通じて彼らの手法や思想を伝えていったことだ。カーンズはBMCを去ったあと、BMCの後継ともいわれるNY州ストーニーポイントでゲートヒル協同組合(ザ・ランド)※35の設立に参加し、25年間そのコミュニティのなかで暮らした。

講和後の日米文化交流は、結果として思わぬ道を拓いた。毎日新聞は10月19日付けの文化欄で、BMCでの陶芸セミナーを紹介している。

[図14]一行のアメリカ巡回について書かれた1952年10月19日付毎日新聞の記事。BMCのセミナーについても取り上げている※36

[図14]一行のアメリカ巡回について書かれた1952年10月19日付毎日新聞の記事。BMCのセミナーについても取り上げている※36

もう少し引いて見れば、戦勝国アメリカは太平洋を越えた極東にまで領土を拡げ、脱ヨーロッパの機運もあってアジア伝統文化への関心が高まっていた。また、1952年にコロンビア大学で鈴木大拙の講義が始まり、54年にはMoMAで「北大路魯山人展(Japanese Pottery by Kitaoji Rosanjin)」が開催されるなど、日本の土着文化にも大きな関心を寄せていた。古代文明やネイティブ・アメリカンへの興味ともシンクロしたのだろう、この流れは意外に大きく、70年代後半まで続くことになる。

変わるもの、残るもの

2020年にエデン湖スタディ棟のピロティにあるフレスコ壁画が修復されたことは、第5回に書いた。とにかく修復後を見たいと日が暮れる前にエデン湖に向かった。

この場所に来るのも3年ぶりである。車を駐めてスタディ棟に向かう。最初に来たときは、道に迷う以前にどこが道かすらわからなかったが、今では迷うことなく歩くことができる。コロナ禍の間キャンプがなかったからか、人の気配がしない。心なしか荒んでいるようにも感じる。50年代のBMCは土地が荒れ、畑も枯れて雑草も生え放題だったらしい。もちろんそうはなっていないが、この先も人の手が入らなければどうなるかは想像がつく。

一方、フレスコ画は修復されてきれいになっていた。もちろん落書きのあともない。壁のコンクリートはそのままなので、印象はそれほど異なるものではない。(第2回※37と第5回※38に写真があるので見比べてください)。しかし、フレスコ画のむこう、ピロティを仕切る新しい壁の前にさらに新しい金網が立てられており、こっちには違和感がある。

ピロティ全体を見渡す。こんなに殺伐としていただろうか。ああそうか、絵具がこびりついた、BMC時代からずっとあったと思えるような、古びたベンチとテーブル(が一体になったもの)がすべて撤去されているのだ。代わりなのかどうか、金網の前にベンチがふたつ、ぽつんと置かれている。その反対側の突き当たりにあった年季の入った木の扉にはペンキが塗られており、「CRAFTS」と彫られたプレートも外されていた。

保存しようとすればするほど当時の痕跡が薄れていくのは皮肉なことだ。今年(2024年)6月には銘板も取り付けられ、保護のための仕切り柱(Stanchion)も立ったと聞いた。

[図15]2022年11月、修復後のフレスコ壁画とピロティ。がらんとしている

[図15]2022年11月、修復後のフレスコ壁画とピロティ。がらんとしている

[図16]ペンキが塗られた木製の扉。扉上のプレートも外されて右に新しいものがついていた

[図16]ペンキが塗られた木製の扉。扉上のプレートも外されて右に新しいものがついていた

帰路、まずはJFK空港に向かう。数日NYで過ごしてからLAに行く手筈になっていた。今回はちょっとした旅なのだ。

NYの街にはまだパンデミックの余韻が残っており、無償のPCR検査のテントが立っていたり、レストランも外で食事ができるよう、道に仮設テントを並べたりしていた。

[図17]ユニオンスクウェアの無料PCR検査テント

[図17]ユニオンスクウェアの無料PCR検査テント

[図18]レストラン内で飲食禁止のときに建てた仮設のテント。ここでならOKだった

[図18]レストラン内で飲食禁止のときに建てた仮設のテント。ここでならOKだった

用を済ませた帰り、エドワード・ホッパー展を観ようとホイットニー美術館に立ち寄った。ホッパーの前に小さな展示室を覗いて歩く。一室に見覚えのある写真が並んでいる。踊るマース・カニンガムとロバート・ラウシェンバーグ。ジョン・ケージ、ルース・アサワ、レイ・ジョンソンの肖像……それは、ヘイゼル・ラーセン・アーチャー※39がBMCを撮った写真だった。こんなタイミングでヘイゼルの写真展に出会えるなんて、偶然にしてもできすぎている。

ヘイゼルはウィスコンシン大学在学中に1944年の夏期講座に参加し、いったん大学に戻り学位を取得してから、45年にふたたびBMCに入学する。アルバースに師事して写真を学び、49年にはBMCで初めてのフルタイムの写真講師となった。51年夏には先述のM.C.の手紙にある写真講座を企画している。

彼女は10歳のときポリオに感染し、人生の大半を松葉杖と車椅子で過ごした。ほとんどの写真も車椅子から撮っており、見事に捉えたカニンガムのダンスや顔に寄ったポートレイトは、たくさん残されたBMC写真のなかにあってひときわ異彩を放つ。伝説になった48年夏期講座※40を撮ったことも大きかったかも知れない。いや、彼女が撮ったから伝説になったのか。48年夏の印象の多くは彼女がつくったものだ。

[図19]踊るマース・カニンガム(左)とレイ・ジョンソンの後姿(右)。展示写真より著者撮影

[図19]踊るマース・カニンガム(左)とレイ・ジョンソンの後姿(右)。展示写真より著者撮影

[図20]ヘイゼル・ラーセン・アーチャー展、展示風景

[図20]ヘイゼル・ラーセン・アーチャー展、展示風景

ヘイゼルは、1953年、財政難だったBMCを去り、学生だったチャールズ・アーチャー※41と結婚してブラックマウンテンに住んだ。写真館を営み、町の人たちのポートレイトを撮って暮らしたが、56年にBMCの閉校が決まると彼女らもブラックマウンテンを去った。

投射詩論について

話はNYからブラックマウンテンに戻る。

次の日、時間通りにWRA(NC州立公文書館西部地域アーカイヴ)につくとアーキヴィストのサラが玄関にいた。彼女はいつも自分の席で静かに仕事をしているのでめずらしい。こちらに向かって何か言っているが聞き取れない。急げというように手招きするので、駐車場から小走りで館に向かう。

「熊よ、熊がいるの」

彼女が指さす方を見ると親子と思える熊がいた。

「ときどき出てくるのよ。とても危険だわ。出入りするときは気をつけてね」

部屋に入っても心配そうに窓から外を見ている。こちらは珍しい方が勝って、呑気にiPhoneで動画を撮る。

「危険なの?」

「襲われたことはないけど、興奮させると危ないわ」さすがアパラチア山脈だと妙な感心をした。

[図21]WRAの駐車場に現われた熊。3匹いるようにみえる

[図21]WRAの駐車場に現われた熊。3匹いるようにみえる

熊で連想したわけではないが、チャールズ・オルソンは、身長6フィート8インチ(204センチ)の巨漢である。代表作「マクシマス詩篇※42」に語り手として登場する「グロスターのマクシマス」はオルソンの分身だとされている。「グロスター」は、詩の舞台になっている海辺の町。オルソンは子どものころにそこで家族と夏を過ごし、時を経てBMCを去ってからその町に住んだ。「マクシマス」はローマ人の姓※43だが、“特大”という意味も込められている。だれもが語るオルソンのカリスマ性は、その外貌によるところもあったと思う。とにかく彼は人を惹きつけた。

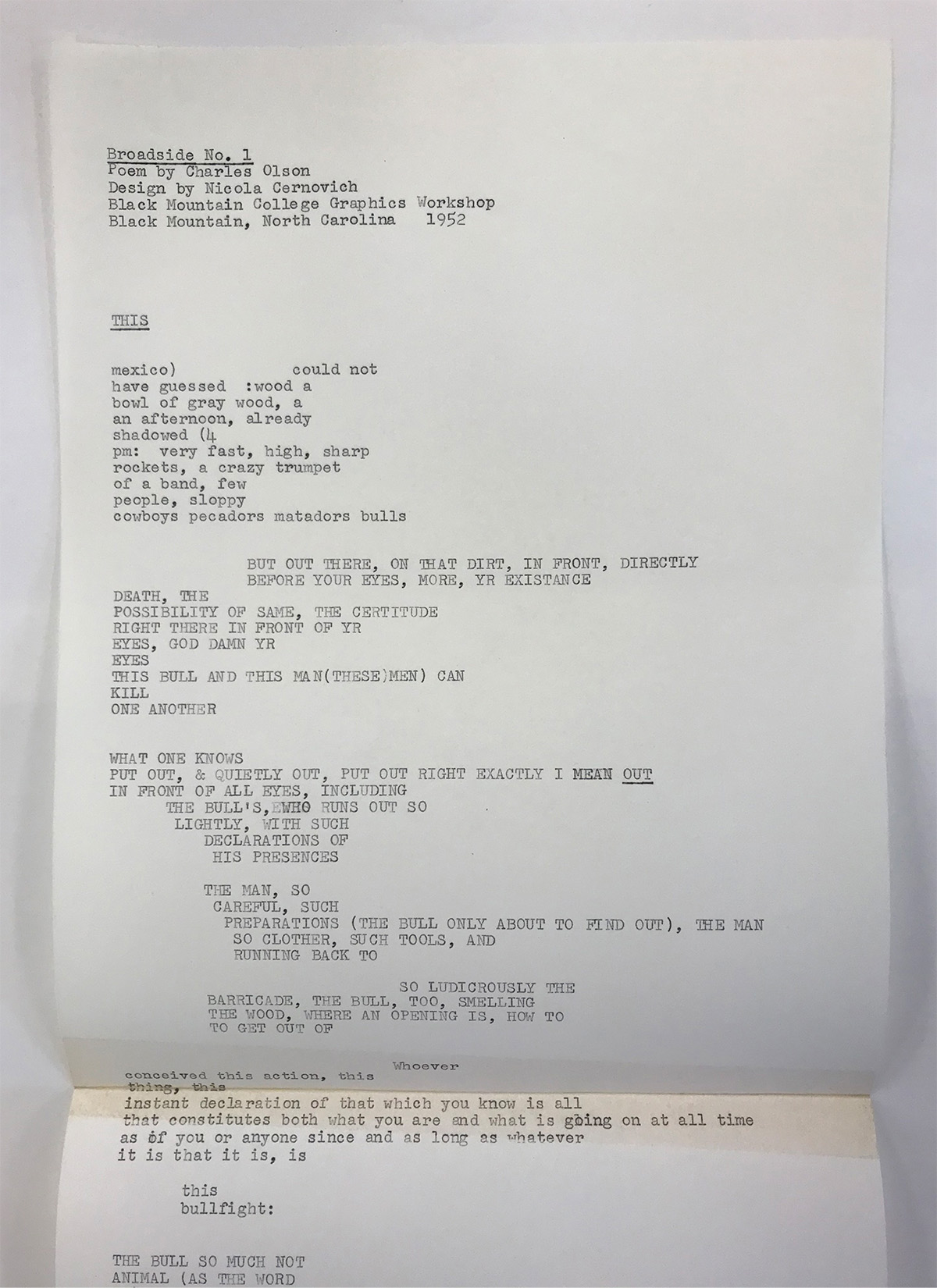

文学史では、アメリカの近代詩と戦後の現代詩との橋渡しをしたポストモダニストという位置づけのオルソンだが、それは「投射詩論(Projective Verse)」によるところが大きい。

「投射詩論」は詩作について論じたエッセイで、Projective を投影や投射と訳すよりカタカナで「プロジェクティブ」と書いた方がイメージしやすいだろう※44。問題は Verse で、漠然と「詩」ではなく、もう少し厳密に「詩の行」あるいは「詩の1行」と考えてもいいのかもしれない。そうするとタイトルは「プロジェクションしてつくられた詩の行」という意味にとれる。

では、何をプロジェクションしているのかというと、オルソンは「息つぎ(breath)」だという。詩は閉じた形式から逸脱し、韻や韻律、意味ではなく、息つぎが詩人の中心的な関心事であるべきだと主張する。単に詩の身体性だけを説いているのではない。いずれにせよ詩は印刷文字という視覚表現に落とし込まれることになるのだ。その際、伝統的な定型(押韻や韻律)に準じて文字(ことば、単語)を並べるのではなく、息つぎ=呼吸を映しだすようにして行をかたちづくっていかねばならないとする。オルソンはこう言う。

the HEAD, by way of the EAR, to the SYLLABLE

the HEART, by way of the BREATH, to the LINE

頭は、耳を通って、音節に

心は、息を通って、行に

Carles Olson “Projective Verse”

いうまでもないが、HEADは頭脳転じて理性や知性という意味を持っている。SYLLABLEは音節=単語の音の最小単位のことだが、音の構成と考えればいい。いずれにしても、詩人の身体に出入りする息や音が、文字列や行配置における基本となる。

オルソンはタイプライターにも言及し、「その堅牢性と空間精度により、詩人にとって、意図する息つぎ、休止、音節の中断、フレーズの一部の並置さえも正確に指示できる……ようやく詩人は、音楽家のように楽譜の五線と小節線を獲得したのである」と述べている。また、「タイプされた詩は声に出して読むための台本なのだ」とも。このタイプライターへの考察は、ブラックマウンテンの詩人のみならず、ビートニクなど同時代の詩人たちに大きな影響を与え、詩作と同時に“詩の可視化”が行なわれていくことになる。音と息づかいによって表出する詩のことばは、ページ記述としてリアライズされるがゆえに、タイポグラフィの問題として扱わねばならない。と、ぼくは考えている。

[図22]オルソンの詩「THIS」をタイプするグラッフィック・ワークショップの課題作品(1952)

[図22]オルソンの詩「THIS」をタイプするグラッフィック・ワークショップの課題作品(1952)

1970年代、京都

実は、ぼくはアートの文脈より先に、詩の文脈からBMCのことを知った。1980年ぐらいまでは町の本屋にも詩のコーナーがあって、詩を読む文化が残っていた。思潮社の現代詩文庫の刊行開始が1968年だから、ぼくが詩を読み始めたころと重なる。中学生だったから、興味はあってもわざわざ探してまでは読まない(言うまでもないがインターネットはない)。詩集は本屋の手に取りやすい棚にあったということだ。高校に入ってからは自分でも詩を書くようになり、ガリ版(謄写版)で小さな本をつくった。今でいうZINEだ。ガリ版はリソグラフの先祖にあたる孔版印刷の道具である。

育った大阪より隣の京都に詩の文化があり、学校をサボってよく京都まで出かけた。通学で降りるべき駅をやり過ごしてそのまま電車に乗っていれば、京都まで連れて行ってくれたのだ。ほんやら洞という喫茶店が出町にあって、そこが京都の詩人たちのメッカだった(と、大阪の高校生は思っていた)。片桐ユズル、中山容、有馬敲※45といった人たちが詩の朗読会を開き、オーラル派と呼ばれていた。ぼくは恐れ多くて観に行くこともできなかったが、その周辺からブラックマウンテンの詩人やBMCのことが聞こえてきた※46。友だちから借りたミニコミ誌か、お店の入口脇に貼られていたチラシか、あるいは時間つぶしの無駄話だったか、どういう経緯かは覚えていないが「ブラックマウンテン」という名前は一度聞けばそう簡単に忘れるものではない。

日本の若き詩人たちはBMCをどう捉えていたのか。諏訪優※47の詩と散文で綴った旅行記『ブラック・マウンテンへの道※48』という小さな本が、そのころの気分を残してくれている。諏訪は、実際にエデン湖を訪れてスタディ棟にも入っている。

昨年の秋、正確には1976年9月23日の午後、私はブラック・マウンテン・カレッジの一教室に座っていた。黒板があり、教卓があり、落書きとインクのシミのついた学生の机が散らばっている。……三階建ての校舎の二階と三階にそんな教室がいくつかあったが、どの教室も入口のスイッチを押せば電気がつくのには驚いた。かといって、1956年このかた、教室が誰かに使われたという形跡はまったくない。……ここでは時間がとまっていたのだろうか。

諏訪優『ブラック・マウンテンへの道』

読み返してみて気になった。—— 今もエデン湖で運営されている夏のボーイズキャンプ、キャンプ・ロックモンドは、1956年に資金難のBMCから土地の半分を借りたことで始まっている(のちにほとんどを買い取ることになる)。今、スタディ棟はキャンプの事務所になっているが、76年はそうではなかったのだろうか。76年にも夏のキャンプはあっただろう。そういえば、閉校時、スタディ棟は荒れていて最後は校舎として使ってなかった。教卓や机はキャンプの少年たちのものなのかもしれない。しかし、建物の中はなるべく改装せずに使っていると聞いた※49。たぶん中の造作は変わってないだろう。秋はシーズンオフだし単に人の出入りがなかっただけだと考えると、電気がつくことにも合点がいく。—— と、独りごちた。

当時は、BMCについての情報など全くといっていいほどなかった。なので、今読めば間違いも多い。しかし、50年前にBMCを訪れた人がいて、直接の関わりはないけれども、風のうわさを聴くようにして、高校生だったぼくはBMCのことを知った。そして50年後に自分の目でエデン湖を見た。諏訪はあとがきにこう書いている。—— アメリカ詩にかかわってしまったわたしにとって、「ブラック・マウンテン」はひとつの到達点であった。

Second Heave —— 第二のうねり

話を戻そう。オルソンは投射詩論のなかで、こう言う。

つまり、自分自身が、また他者によって、人間とかかわるということは、自然との関係をどう考えるかにある。……彼は、自分自身以外にほとんど歌うものを見つけられずに歌うだろう。自然は、自分自身の外側にある人工的な形によって歌うという逆説的な方法を持っている。

ここでいう「外側にある人工的な形」とは、天然の糸から編み上げる織物や土をひねってつくる焼物などを指すのだろう。人は自分自身を歌ってきたが、自然は自分の外側で歌うことができる。

人間は、全速力で取り組むとき、作品に真剣さを与えようとする。それは人のつくるモノが自然のモノと肩を並べようとする真剣さだ。それは簡単なことではない。たとえそれが破壊だとしても、自然は崇高なものだ(種は割れた果実から飛び散る)。

オルソンは考える。—— 詩の行を「音」や「息」からつくることができれば、その詩は「自然のモノ(the things of nature)」と並置することができるだろう。それは、人も自分の外側で歌うことができるようになるということだ。それによって何かが壊れたとしても、そこから新しい命が芽吹いてくる。そのとき、文学と工芸はとても近くにある。

きっとこれが、BMCの「第二のうねり」をつくるために詩と陶芸をその中心に据えた理由だ。その方法としてオルソンは「研究所モデル」を考案した※50。

オルソンBMCを研究する論文の多くは、ジョセフ&アニ・アルバースの素材教育や工芸教育の継承を指摘する。であるなら、すでに設備が揃っているテキスタイルではなく、なぜ陶房からつくらねばならない陶芸だったのか。もちろん、土地の文化や東洋への関心もあっただろう。しかしそれ以上に、粘土を素材として扱うことを嫌ったアルバースへの反骨心があったのではないか。オルソンのエキセントリックな性格を考えれば、その方が合点がいく。アルバースの逆を張るのは、ヨーロッパからの離脱(あるいは“アメリカ”を探すこと?)でもあった。結果として、陶芸へのアプローチは大いなる成功を収める。

では、もう一方の詩はどうだったか。リチャーズが去って孤軍奮闘のオルソンだったが、一部の学生から熱狂的に受入れられはしても、学校を支えるにはほど遠かった。のちにブラックマウンテン詩人※51と呼ばれる一群が生まれるのは、ロバート・クリーリーが着任した1954年以降になる。

クリーリーは今でこそ20世紀でもっとも重要なアメリカの詩人のひとりに数えられるが、彼もまたBMCに来た当時は無名の作家だった。クリーリーは43年にハーバード大学に入学したが、戦時は学業を離れてAFS(American Field Service)に参加、インドやビルマで医療支援活動に従事した。戦後はハーバード大に戻るも卒業はしなかった。ニューハンプシャーで養鶏をして暮らしたあと、51年からスペイン領のマヨルカ島に移住。ダイバーズプレスという小さな出版社を設立し、出版活動をはじめる。オルソンとはその少し前に知り合っている。

オルソンとクリーリーの手紙による対話はよく知られており、全10巻におよぶ書簡集※52が出版されている。文通の始まりをクリーリーは『Black Mountain College: Experiment in Art※53』のなかでこう書いている。

チャールズ・オルソンと私の関係は1950年の春に始まった。彼の友人、マサチューセッツ州グロスターのヴィンセント・フェリーニ※54が、リトルマガジンを始めようとしていた私にオルソンの詩を送ってくれた。私はヴィンセントに即座に返事した。シンプルに、その詩は“言葉探し”だと。私は24歳、オルソンは39歳だった。直接会うまでの数年間、私たちは執拗なまでに手紙を送りあった。

Robert Creeley “Black Mountain College: Experiment in Art”

クリーリーはフェリーニの紹介を受けてオルソンに手紙を書いた。それが1000通にも及ぶ文通の始まりだが、それ以前にオルソンはラジオで朗読された詩を聴いてクリーリーの名前を知っていた。そのラジオ番組は、シド・コーマン※55の「This Is Poetry」。コーマンは詩誌『Origin※56』の編集・発行人として知られており、ラジオや小さな雑誌によって新しい詩を育むコミュニティがすでにできていたことがうかがえる。2人は(コーマンはもちろん、フェリーニも)そのコミュニティのなかにいたのだ。

1954年に大学からジャーナル(The Black Mountain Review, 1954–1957)の編集と発行を頼まれたあと、オルソンと教授たちからの誘いがあってその春から教鞭を執ることになった。私は教壇に立つのがはじめてだったので、教えながら学んでいった。そして不思議なことに、私が想像もしなかった人生がはじまった。それは、私を認め、受け入れてくれる、私と同じ人たちがいる世界だった。

クリーリーはBMCのメンバーになる前に、BMCが出版を計画していた冊子『ブラックマウンテン・レヴュー※57』(以下BMレヴュー)の編集を引き受けている。

新雑誌は、困窮する財政を立て直すため、学生を集めることを目的に計画された。しかし、クリーリーの見積もりでは印刷の安いマヨルカ島で刷っても年間2000ドルはかかり、BMCにとっては大きな出費となる。つくるのであればできる限りの結果を出さねばならない。BMCは「大学の存続可能性を示し、造形と視覚から文学と演劇への方向転換を表明する」という役割を新雑誌に課し、オルソンは「新しい詩の理想を印刷物で宣言」できる媒体であることを求めた※58。それらを実現するためには、出版経験のあるクリーリーの協力が不可欠だったのである。

かくしてBMレヴューは“新しい”詩と詩論のための冊子として世に出ることになる。それは、オルソンとクリーリーが交わした大量の書簡の帰結でもあった。

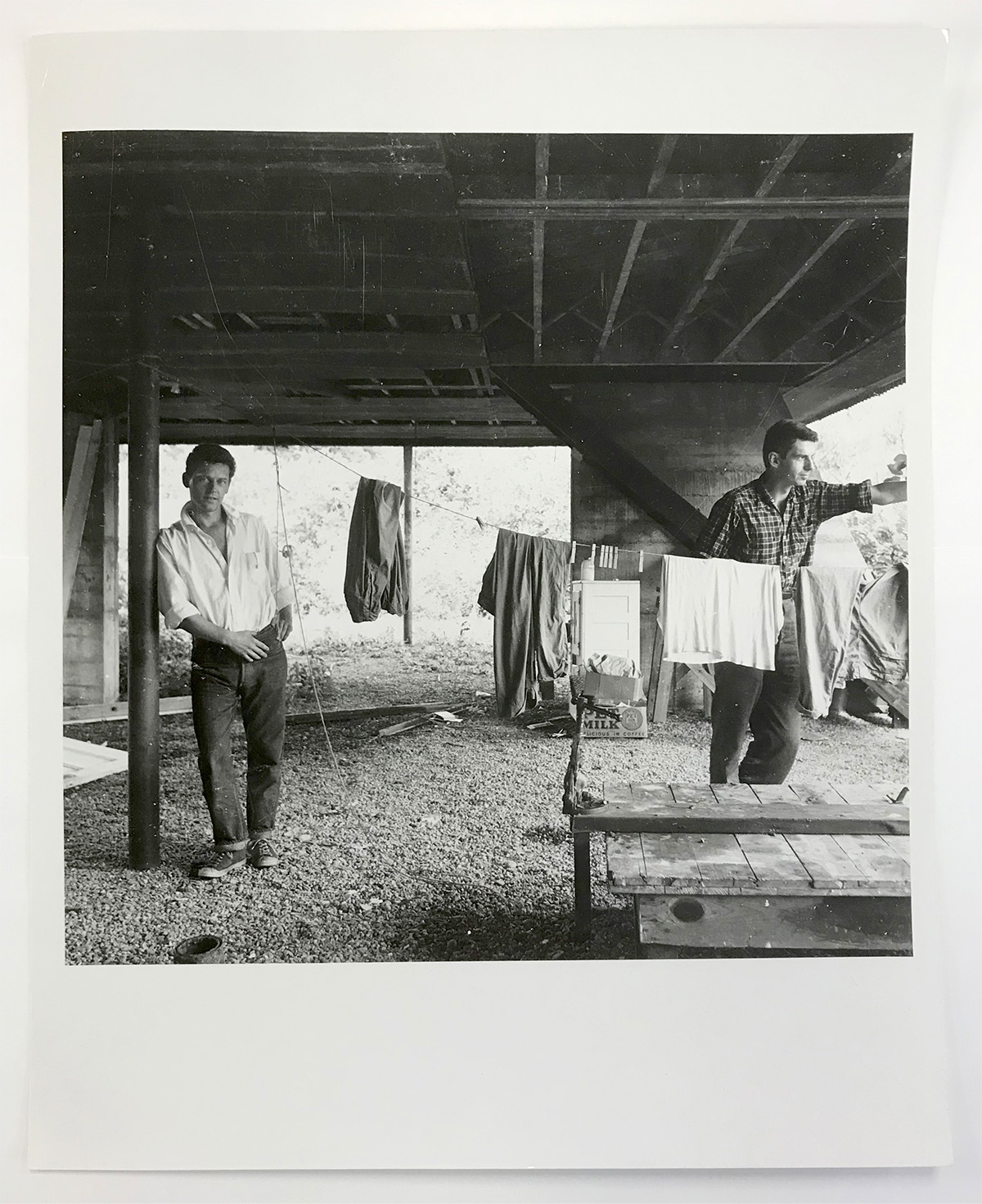

[図23] ロバート・クリーリー(右)とそのパートナーのダン・ライス(左)。場所はスタディ棟のピロティ

[図23] ロバート・クリーリー(右)とそのパートナーのダン・ライス(左)。場所はスタディ棟のピロティ

The Black Mountain Review

BMレヴューの創刊は1954年5月で、春、夏、秋、冬と4号までは季刊誌として順調に刊行されている。5号以降は55年に5号、56年に6号と年に一度のペースとなり、57年に7号を出して廃刊となった。4号までと5号からは判型もフォーマットもページ数もすべて変わっている。

創刊号から4号までは、判型は215 x 162ミリ、ページ数は64ページ、4冊とも同じで、リトルマガジンと呼ぶにふさわしい本に仕上がっている。5号以降は小さく厚くなっており、手元にある6号は166 x 121ミリ、224ページ、束は18mmでそれなりに厚い。5号と7号も多少ページ数に違いはあるかも知れないが、同じ体裁だろう。発行部数は各号500から750部、しかし配布されたのはわずか200部程度だったという。

クリーリーはニューハンプシャーにいたころ自前の詩誌を創刊しようと考えており、日頃からたくさんの作家と連絡を取り合っていた。しかし計画が頓挫し、準備していた内容の多くが先述の『Origin』に掲載された。そういう経緯もあって、BMレヴューには『Origin』の寄稿者が名を連ね、52年にカナダで創刊された『Contact※60』の作家たちもそれに加わった。とはいえ、もちろんオルソンやクリーリー、かつての学生や在校生が内容の中心である。

BMレヴューは伝統的な詩の様式に対抗する若い詩人たちに場を開いただけでなく、論考や批評にも多くのページを割いて先行誌との違いを鮮明にした。ここに執筆者リストをつくるスペースはないが、重要と思える人物を3人だけ紹介しておこう。

まず、ロバート・ダンカン※61。ブラックマウンテン詩人としてオルソン、クリーリーの次に必ず名前が挙がる人物だが、サンフランシスコ・ルネッサンス※62の立役者でもある。ダンカンはカリフォルニア、オークランドの生まれで、カリフォルニア大学バークレー校に学ぶ。2年のときに中退し、38年にBMCに入学しているが、本人は到着翌日に追い返されたと述懐している※63。前年に起こったスペイン内戦について教授と意見があわず不適格とされたらしい。ともかく一度はBMCに来ていた。

その後、2年のフィラデルフィア生活を経て、45年にSFに戻るまで、NYウッドストックのコミューンで暮らした。ダンカンはウッドストック在住時に徴兵を受けるも、同性愛者であることをカミングアウトして除隊となる。44年には論文「社会における同性愛者(The Homosexual in Society)」を『Politics※64』誌に発表。自身のセクシャリティを公にした文学者の草分けとなった。

BMレヴューには3号(54年秋号)から参加。すでにSFに十分な活動基盤を持っていたダンカンがどういう経緯で寄稿に至ったのかはわからない(ダンカンやクリーリーの本を仔細に読めば書いてあるのかもしれない)が、彼によってBMCはSFシーンと深いつながりを持つことになる。ダンカンは、56年にクリーリーが去ったあと、BMCで詩と演劇を教えた。18年ぶりにブラックマウンテンの土を踏んだのである。

次に、ジョナサン・ウィリアムズ※65。彼は、BMC関係者のなかでもかなり少数と思われる地元アッシュビルの出身である。ワシントンD.C.で育ち、NYで美術を、シカゴのデザイン研究所でグラフィックアーツを学んだ。M.C.リチャーズがBMCの学生募集のためデザイン研究所を訪れた際、写真家のハリー・キャラハン※66に入学を勧められ、夏期講座に参加する。キャラハンが招聘※67されていたので、一緒について行くことにしたのだ※68。51年、ちょうどオルソンが戻ってきた夏のことである。

ウィリアムズは、同じ51年に「ジャーゴン・ブックス」というリトルプレスを立ち上げている。公式サイト※69には、6月にSFの中華料理店で始まったとある。その翌月にBMCに来て、オルソンの助言から出版活動を続けることに決め、(おそらくそのタイミングで)「ジャーゴン・ソサエティ(The Jargon Society)」と名前を変えた。ウィリアムズは1968年11月、マーティン・デュバーマンのインタビュー※70にこう応えている。

……友人であることからはじめました。つまり、コミュニティからはじめたんです。……私たちはたくさんの本を出版しましたが、大部数のものはつくっていません。おそらく50部もあればカレッジの需要は満たすでしょう。それが今でも私がジャーゴンの本をつくる理由です。実際には存在しないけれども人びとの頭の中に存在する、一種のコミュニティの需要を満たすためです。

ジャーゴンでは、51年にジョエル・オッペンハイマー※71『ダンサー(The Dancer)』(ラウシェンバーグ挿画)、53年にオルソンの『マクシマス詩篇 1–10』を(56年に続編11–22も)出版、クリーリーの本も数冊続けて出して、言葉通りBMCコミュニティのために出版を続けた。

ウィリアムズは、51年の夏期講座と秋学期を学生として過ごしたあと、閉校までのあいだ、断続的に滞在している。つかず離れず、ある程度の距離を保っておきたいと考えていたようだ。その後、ウィリアムズはブラックマウンテンからさほど遠くない、実家の別荘があったスケーリーマウンテンに住んだ。詩作や著述、編集、出版、そして絵や写真など多彩な才を発揮しながらも、生涯、偏屈な山岳貴族で通した。2008年、ウィリアムズが他界し、残されたパートナーはジャーゴン・ソサエティの目録と権利をBMCミュージアム+ACに寄贈した。ジャーゴンは現在も活動を続けている。

3人目は少し迷ったが、ポール・ブラックバーン※72。ダンカンが西海岸SF、ウィリアムズが南部山岳地域をそれぞれ背景に持つとすれば、ブラックバーンは東海岸NYスクールを代表する詩人である。

児童文学者で詩人のブラックバーンの母親、フランシス・フロスト※73は、ブラックバーンが幼少のときに離婚し、彼と妹をバーモンド州で農場を営む彼女の両親に預けた。兄妹は自然な環境と厳格な祖父母のもとで育ったが、ブラックバーンが14歳のときに母と一緒にグリニッジヴィレッジに移り、生活が一変する。ブラックバーンは母の勧めで詩を書くようになったが、妹は急激な変化に馴染めずのちに修道院に入った。

1945年、ニューヨーク大学に進学するが、志願して陸軍に入隊。しかし戦争はすぐに終わり、47年に大学に戻る。そのころ、エズラ・パウンド※74の詩に心酔し、49年にウィスコンシン大学マディソン校に移ってからパウンドと文通をはじめる。当時、パウンドはワシントンD.C.のセントエリザベス精神病院に収監されており、ブラックバーンは何度かそこを訪ねている。

パウンドに面会していたのはブラックバーンだけではない。クリーリーもパウンドに会いに行っている……はずだ。……というのは、どこかでそのくだりを読んだ記憶があるのだが、探しても見つからないのだ。しかし、クリーリーもパウンドと文通していたことは確かで※75、パウンドはブラックバーンにクリーリーを紹介し、手紙を書くように勧めている。それが契機となって二人は文通を始め、ブラックバーンもBMレビューに関与するようになった。

ブラックバーンはBMレヴュー創刊時からの寄稿編集者であり、創刊号には2篇、詩を寄せている。また創刊後は、NYの書店においてもらえるよう働きかけもしている。しかし彼はBMCには関わっておらず、彼がブラックマウンテンを訪れたのは、閉校して十余年が経ってからのことだった。

BMレヴューに執筆した「ブラックマウンテン詩人」と呼ばれる作家には、ブラックバーンと同じようにBMCに足を踏み入れたことのない者も多い。そもそも「ブラックマウンテン詩人」はドナルド・アレンが編書『The New American Poetry 1945–1960』のために分類・命名したもので、それに反発している作家も少なくない。ここに挙げた3人もその例に漏れず、オルソン自身も「“ブラックマウンテン詩人”なんてのはまったくのデタラメだ。実際、あれはアレン氏によって作られたもので、私たちは何かしらの徒党も形成していない」と言っている※76。しかし、「ブラックマウンテン詩人」という名付けによって、BMレヴュー、ひいてはBMCの存在が知れ渡っていったことも事実である。

BMレヴューの最終号は、BMCの閉鎖が決まったあとの57年秋に出版された。クリーリーはアレン・ギンズバーグを寄稿編集者に迎え、ギンズバーグ「アメリカ(America)」、ウィリアム・バロウズ「裸のランチ抜粋(An excerpt from Naked Lunch)」、ジャック・ケルアック「鉄道地球の10月( October in the Railroad Earth)」、ゲイリー・スナイダー「チェンジ:3(Changes:3)」を掲載し※77、ビート詩にそのバトンを渡したのである。

北園克衛のこと

ぼくがはじめてBMレビューを手に入れたのは、この連載を始める少し前のこと。SNSで渋谷の古書店にあることを知って、すぐに出かけた。棚のガラスケースに入っていたのだと思う。SNSで見た旨を話して出してもらった。1954年冬、4号だ。手に取って見る。当然経年劣化はあるが、傷みはさほどない。迷うことなく買って帰った(と、記憶ではそうなっている)。

BMレビューについて、おおよそのことは本を読んで知っていた。『Black Mountain College: Experiment in Art』には各号の丁寧な解説が載っているし、『Leap Before You Look』には全号の写真がきれいに並べて掲載されている。そして両方に、1号から4号の表紙が北園克衛※78によるものだと書かれていた。

家に帰って表紙を見る。北園らしいかと言えば、そうだ。もう20年ほど前になるが、『d/sign※79』というデザイン誌に「文人・北園克衛のデザイン『VOU』の残響」という原稿を書いたことがある。そのときに多摩美大北園克衛文庫所蔵のVOU全巻と関連デザイン資料を調査し、北園デザインの特徴はなんとなくだがわかったつもりでいた。

表紙をめくる。いきなりトビラ兼用の目次ページが出てくる。その裏がクレジットページだ。編集者名は並んでいるが、表紙のクレジットはない。最後のページも見てみる。印刷のクレジットはあるが、表紙のはない。念のため中ページもざっと見るが、やはりない。この本だけを見る限り、表紙(あるいは表紙絵)が北園のデザインかどうかはわからない。

1号から4号までの表紙は同じデザインで、微妙に絵の配色を変えている。印刷はスミ+特色2色。スミ文字は活版印刷で、絵もルーペで覗くとマージナルゾーンが見えるので凸版だ。4冊とも微妙なズレや重なりが同じなので、版を流用して刷っていると思われる。原画はどういう状態だったのだろう。どういう経緯で北園が表紙を引き受けたのか。さまざまに疑問が湧いたが、そのときはそれ以上深入りはしなかった。動き出したのはやはり現地に行ってからである。

2018年11月に渡航した際、ブラックマウンテンの本屋で1号と6号を手に入れた※80。1号は創刊号なのでクレジットされているかとも思ったが、やはり、ない。6号を見た。目次のあとにスペースを空けて「cover by Dan Rice」とちゃんとクレジットがある。5号にはジョン・アルトゥーン、7号にはエドワード・コーベットの絵が使われている※81。たぶん同じようにクレジットされているはずだ。5号以降、誌名は背に小さく書かれているだけで、表紙は絵だけで構成されており、その体裁からすでに広報の役割を放棄したことがうかがえる。クレジットの有無はそういうこととも関係しているのかも知れない。

1号と4号同様、きっと2号、3号にも表紙クレジットはないだろう※82。であれば、表紙デザインが北園であることを裏付けるのは(原画などの物証がなければ)記録か証言以外にない。有力なのはオルソンとクリーリーの交換書簡だが、相談したであろう53年末から54年初頭にかけての手紙は書簡集に載っていない※83。

オルソンとクリーリー、それぞれの選抜書簡集※84※85も出ているのでチェックしてみた。北園の名前は海外でも通っていたのだろう、クリーリーはオルソンだけでなくほかの人とも北園の話をけっこうしている。オルソンは1949年に「カワセミ」を書いた直後、北園に手紙を出し、エズラ・パウンドの長編詩「the CANTOS※86」に対する考えを語っている。

それは、1908年(パウンドがロンドンにいた23歳のとき)以降の展開の反動ではなく、その延長線上にあるように私には思えます。演劇であり、スピーチとサウンドの結合の再発明であり、プロジェクションとパーカッションによる新しい言語の創造であり、楽器と全音階ハーモニーの専制から解き放つ。EPは自身のリニアな構成を拒否し「the CANTOS」を押し広げました※87。

Charles Olson, Ralph Maud “Selected Letters Charles Olson”

このときすでに“スピーチとサウンド”や“プロジェクション”という言葉を使っており、「投射詩論」の構想が芽生えていたことがわかる。きっとオルソンは北園に、このアイデアについて話したかったのだ。

なぜオルソンは持論を語るためにパウンドを題材にしたのか、それは北園とパウンドの関係を知っていたからだろう。ふたりは長く書簡を交換する友人だった。北園が1936年、創刊の翌年に『VOU』を贈って感想を求める手紙を書いたことにはじまり、パウンドが沈黙の時代に入る59年まで、23年ものあいだ蜜月が続いた。その間、北園はパウンドの詩を翻訳し『VOU』に掲載することはもちろん、日本での活動をサポートし、アメリカの若い詩人たちの詩も積極的に取り上げた。パウンドも『VOU』と同人の詩人たちの紹介を献身的に行なった。

ブラックバーンにクリーリーを紹介したように、パウンドがオルソンやクリーリーと北園を繋いだことは間違いない。これは書簡を詳細にあたれば出てくるだろう。かつてT. S. エリオットやジェイムズ・ジョイスを担当した辣腕編集者パウンドは、新しい詩の世界のハブになっていたのだ。

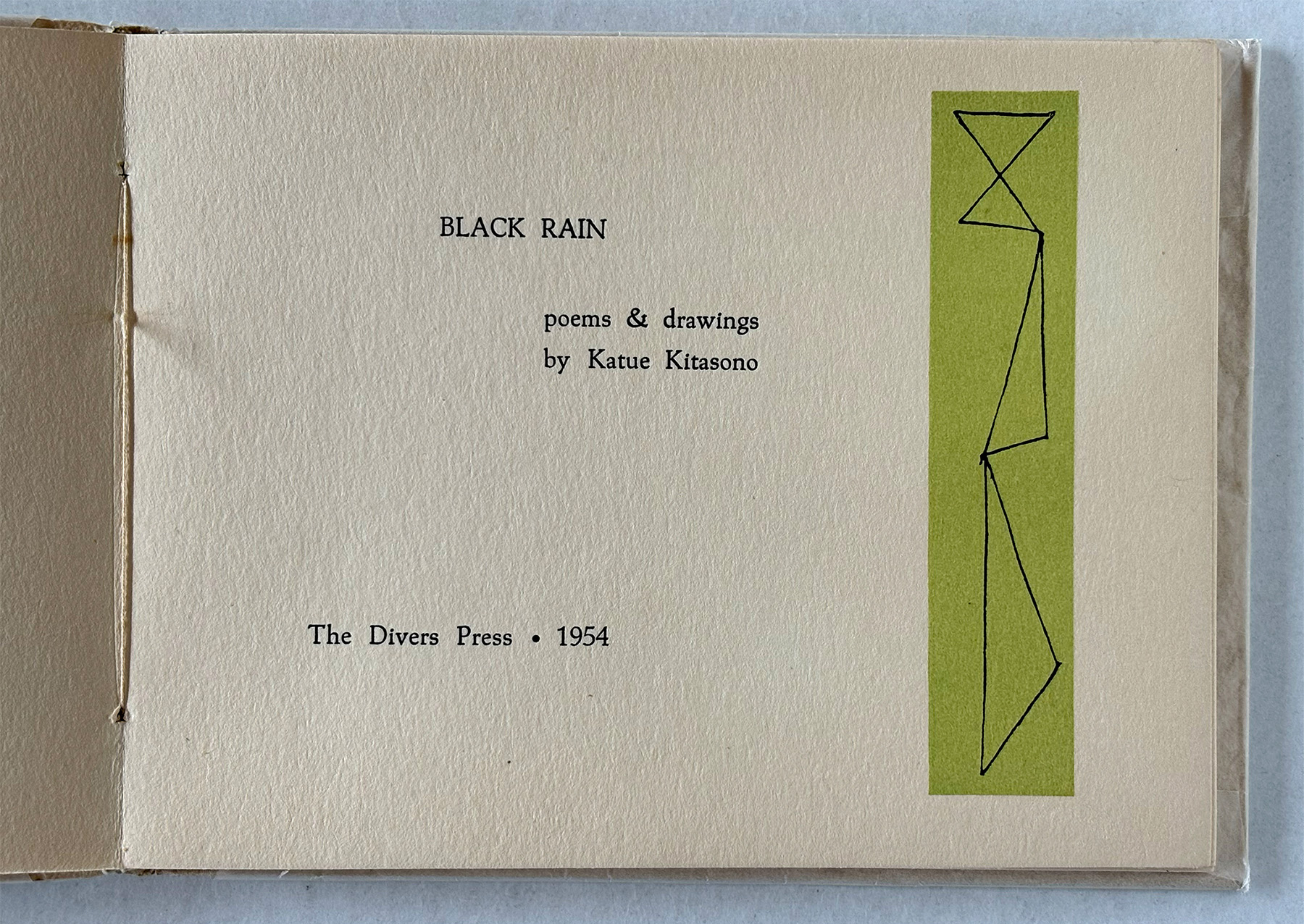

そしてクリーリーは詩や散文を『VOU』に寄稿するようになり、自らの出版社ダイバーズ・プレスから北園のはじめての英語詩集『Black Rain※88』を出版するに至る。BMレヴューの創刊と同年のことだ。『Black Rain』には挿画が4点入っている。それはBMレヴューの表紙とよく似た、三角形を組み合わせた幾何学的なドローイングだった。

[図25-1,2]クリーリーのリトルプレス「ダイバーズ・プレス」から出版された北園克衛『Black Rain』のトビラと挿画

[図25-1,2]クリーリーのリトルプレス「ダイバーズ・プレス」から出版された北園克衛『Black Rain』のトビラと挿画

状況証拠だけで申し訳ないが、BMレヴュー1〜4号の表紙は北園克衛の手になるものだ。クリーリーが詩集の挿画をみて、かつ/または、北園のブックデザインの仕事を知って、表紙を依頼したとしても不思議ではない。なぜクレジットを掲載しなかったのかはわからない。しかし、多くの本が Cover by Kitasono と書くのは何か根拠があるからだろう。ほとんどが孫引きだったとしても、最初の人は確信がないと書けない。今回ぼくがわかったのはここまでだが、また発見があればどこかで報告したい。

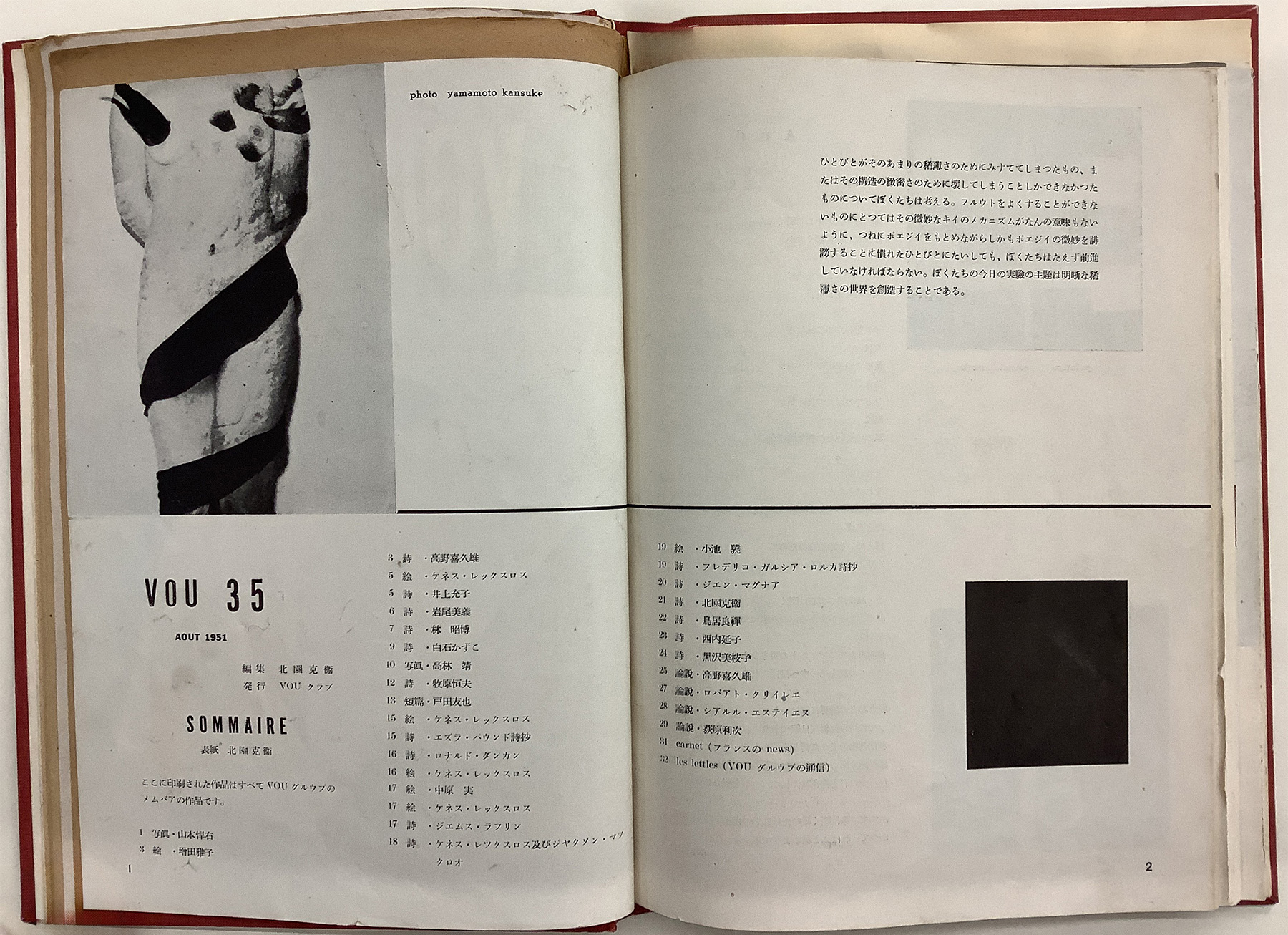

[図26]1951年に刊行された『VOU』35号目次※89。エズラ・パウンドとロバート・クリーリー(ロバアト・クリイレエ)の名前が見える。こうしてみると、ほかにもレクスロス、ダンカンら、アメリカの詩人が半分を占めている

[図26]1951年に刊行された『VOU』35号目次※89。エズラ・パウンドとロバート・クリーリー(ロバアト・クリイレエ)の名前が見える。こうしてみると、ほかにもレクスロス、ダンカンら、アメリカの詩人が半分を占めている

最後の学生

陶芸プロジェクトとBMレヴューの成功でなんとか対外的な面目は保っていたが、大学共同体としてのBMCは確実に崩壊に向かっていた。

50年代のBMCの運営記録は思っているより少ない(“思っているより”というのは、30年代、40年代と比べてのぼくの体感ということだ)。50年代に入るまで……いや正確に言おう、テッド・ドレイアーが大学の経営を支え、ライスが志したプラグマティズムと民主主義への信頼が残っているあいだは、会議の議事録を追うことで、どのように考えて運営し、何が行なわれていたのかを知ることができた。もちろん50年代に入っても会議は開かれ議事録も残っているが、丁寧に議事をとるといった民主主義の基本を手放したかのようにみえる。それによって何か(たとえば無政府主義的な自由)を手に入れようとしていたのかもしれないし、単に怠惰に流れていっただけなのかもしれない。

30年代のライスがつくったBMCは、プラグマティズムを背景に民主的な進歩主義教育のために“経験としての芸術”をその基礎として重視した。演劇をし、音楽を奏で、ダンスを踊る。バウハウスからアルバースを招聘し、絵を描くこともそれなりに大切にしたが、造形美術もやはり体験によって成立するという立場はくずさなかった。

ライスが去ったあとの40年代はアルバースの時代と言われるが、アルバースが存分に腕を振るったのは戦争が終わってからで、46年から48年の3年間といってもいい。この間はGIビルに助けられ、学生も集まった。まだまだ芸術教育はヨーロッパという時代に、渡欧しなくともアルバースらヨーロッパの亡命芸術家たちがBMCには大勢いたのだ。

戦争で荒廃したヨーロッパを尻目に、本土に被害のなかったアメリカが芸術分野においても頭角を現す。それはちょうどアルバースがBMCを辞めたときと重なる。時代の偶然かもしれないが、きっとそういう時機だったのだ。その後、BMCは混迷に向かい、M.C.リチャーズを中心になんとか運営を続けたあと、オルソンが引き継いで舵を取ることになる。演劇を教えるウェスリー・ハスが経理や総務を受け持ち、肩息ながら体裁を保った。

50年代はライスの理想が崩れたときとされるが、ライスとオルソンはとてもよく似ている(と感じる)。ふたりとも独善的で横暴だが、それが人を惹きつけるカリスマ性にも通じている。ライスは民主主義を実現するために独裁するという自己矛盾を抱えていたが、オルソンのマッチョで専横なふるまいは逆に強固な信奉者を生んだ。もちろん、反感を持つものもいたが、その多くはBMCを去った。

ふたりはユートピアとしてのカレッジを目指していたことでも共通している。しかし、そのための方法はずいぶん違う。アカデミシャンだったライスにとってBMCを大学として成立させることは自明のことだったが、オルソンはそうではなかった。オルソンは午後7時から授業をはじめ、朝まで話し続けることもあった。また入学前に作品提出を求め、自分が気に入らない者は入学させなかった。専政をほしいままにした結果、BMCは学校の体を成さなくなり、共同体としての基盤も失っていった。

牧場は放置され、農場は荒れ放題で、自給自足はおろか、食事もままならなくなった。オルソンは肉体労働がきらいで、だれも土地や建物の面倒をみなくなった。雑草は腰を超えるほどにも伸び、建物にはツタ植物が這っていた。BMCの大きな成果であるスタディ棟は、基礎がぐらつき、割れた窓にはボール紙が貼られていた。学生はゴミが溜まったら部屋を移動し、有り余っている居室を使い捨てた。大学全体が不潔で汚れた場所になり、それを嫌って辞めていった学生や教員も多い。

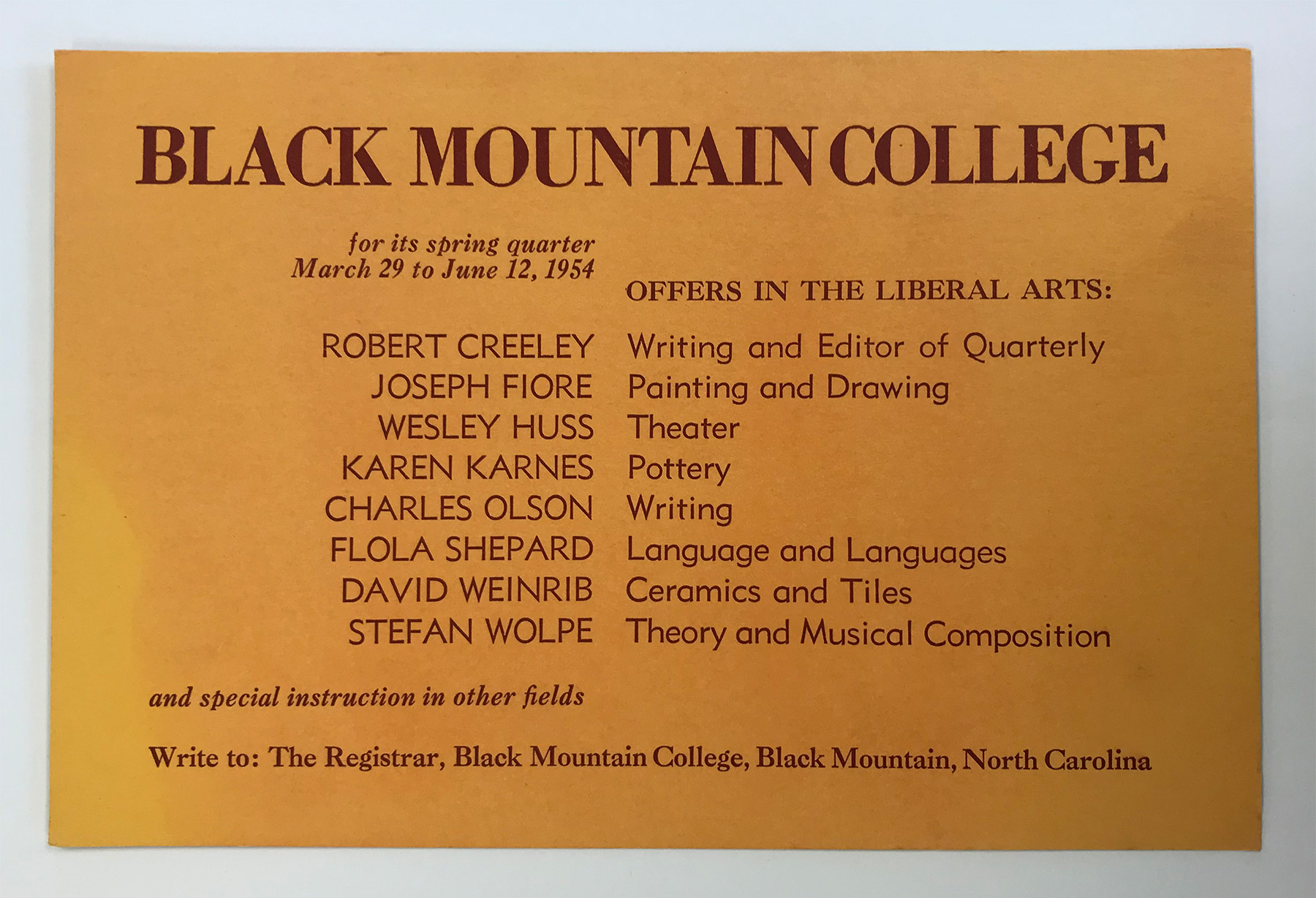

[図27]1954年春の授業リスト。この時点で教員は8名(カーンズとウェインリブが入っているので実質6名)。まだリベラルアーツの看板は下げていないが、芸術系以外の教員はすでにいない。56年秋にはオルソンとヘスのふたりになる

[図27]1954年春の授業リスト。この時点で教員は8名(カーンズとウェインリブが入っているので実質6名)。まだリベラルアーツの看板は下げていないが、芸術系以外の教員はすでにいない。56年秋にはオルソンとヘスのふたりになる

最後に入学した学生、エベ・ボレガード※90のインタビューが残っている※91。

ボレガードが入学したのは1956年秋学期。まさに最後の年だ。陸軍を退役し、作家志望だった彼はBMCのことを知って学校案内のパンフレットを手に入れた※92。「それは素晴らしい内容だった」と彼は言う。出願し、入学を決め、ブラックマウンテンに向かった。そして、パンフレットの内容は過去のBMCで、現状は全く違うことを知る。56年秋には、正規の教員はオルソンとハスのふたりだけになっており、待っていたのは荒れ果てた学校だった。

着いた日に何人かの学生と街へ行き、食べものの盗み方を教わった。その夜に近くのバー「マ・ピークス※93」で教員や学生に紹介され、学校生活が始まる。しかし、設備はほとんど使えず、図書館の本は持ち去られ、印刷工房は機能せず、理科棟は放棄されていた。共同の農場も教員と学生が集うダイニングも何もなかった。3日目か4日目にBMC最後の演劇作品となる「メデア(Medea)」(脚本・監督:ロバート・ダンカン)を観た。教員や学生が演じる演劇は、唯一開校時から続いたものだったのではないか。この日の「メデア」も全員参加だった。

そして、5日目(6日目か)の夜、教員、学生、そのほか取り巻き連中も、全員、ジャロハウス※94に集められた。

未払いのために電気が止められており、部屋にはろうそくが灯されていた。ティーバッグを使い回して淹れたであろう紅茶が出され、ゆっくりと巨漢のオルソンが立ち上がって、「カレッジは閉校になる」と言った。……オルソンは続けた。「学生が必要なんだ」(私たちは何なの?と学生たちが怒り出すかと思ったけれど)「お金を払ってくれる学生が必要なんだ」(学生たちは黙っていた)……「お金がないんだ。お金が入ってこない。誰も寄付してくれない」

弁の立つオルソンらしくない描写だが、こういう感じだったのだろう。何人かの学生がお金の協力を申し出たが、オルソンは手を振って言ったという。

「The college is closing.」

このあとすぐ、ささやかなパーティーが始まった。

その夜の写真が残っている。これがたぶん54年秋のBMCにいた全員だ(撮影者も含めて)。一番右端に写っているのがボレガードで、入学してまだ1週間経っていない。後方の一番左がハス、中央にオルソンがいる。1956年10月初旬のある夜のことだ。日にちは特定されていない。

理事会が閉校を決めたのは、この夜の一週間ほど前、9月27日のことだ。理事会は、資産の清算と負債の支払いをオルソンに委ねた。もちろん閉校に至るまでの物語はあるが、書いても愉快な話ではない。金策も尽き、オルソンも愛想を尽かされた。それだけのことだ。クリーリーは「絶望への長い急降下だった」と表現している※96。

それでもオルソンはBMCのプロジェクトに資金を提供し続けた。クリーリーはBMレビュー7号の編集を進め、ジョナサン・ウィリアムズがその出版を担当した。オルソンはSFでプロジェクトの一環として詩の朗読と講義を行なった。

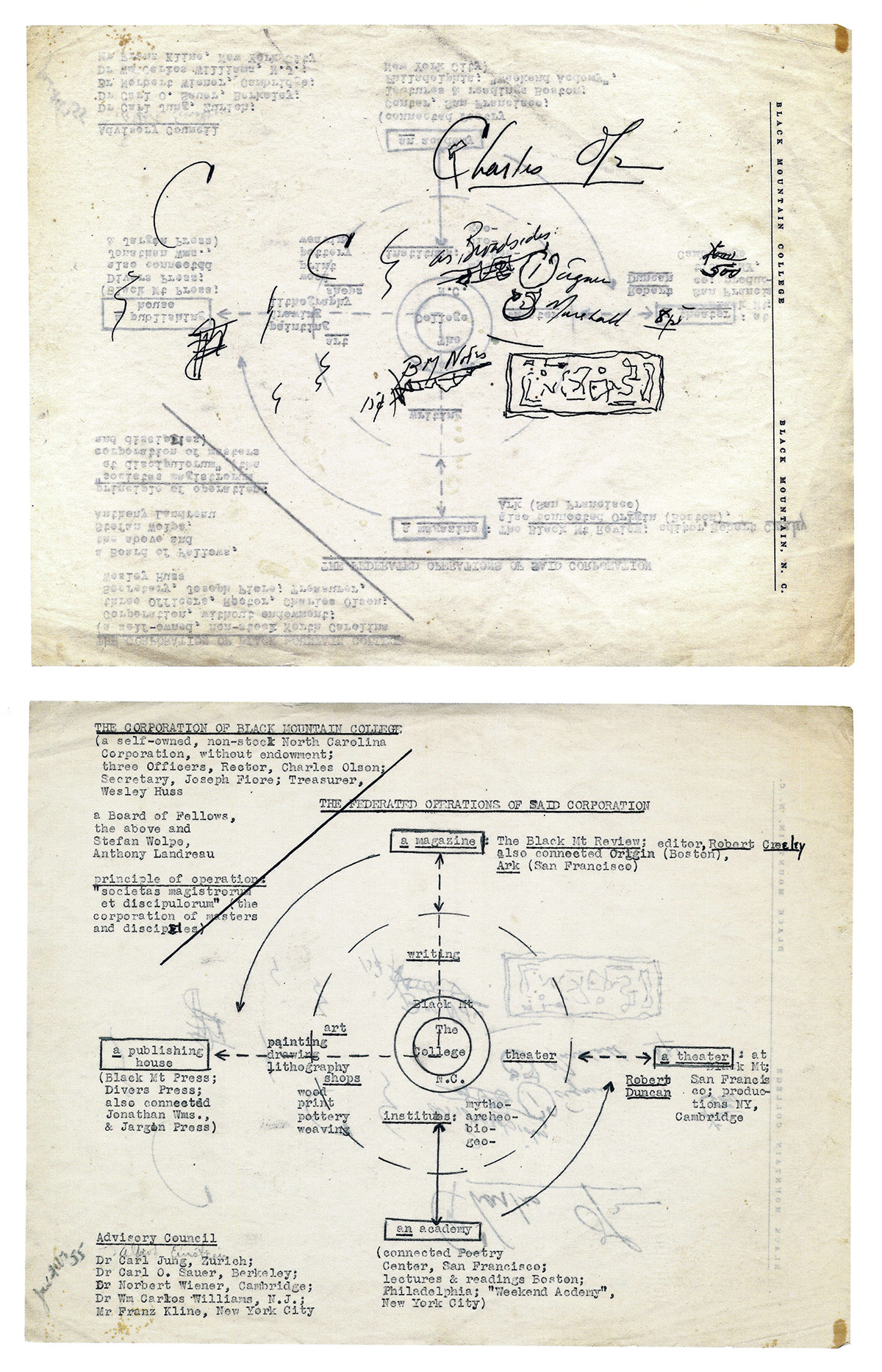

オルソンには56年以降の構想があった。BMCを雑誌、出版、アカデミー、劇場を包括する連合事業とするプランだ。このために描いたチャート図が残っている。The College という概念(BMC?)を中心に置いて、世界の都市で自律的にプロジェクトが行なわれる、いわば自律分散型大学構想である。この構想への賛同者がごく少数だったことは結果を見れば明らかだ。

[図29]オルソンによるBMC56年以降の構想チャート(ウラ・オモテ)※97。54年に描いたとされる

[図29]オルソンによるBMC56年以降の構想チャート(ウラ・オモテ)※97。54年に描いたとされる

プロジェクトの資金は打ち切られ、資産は方々に売却された。負債の返却が終了し、未払いの給与も払い終え、最終決算が承認されたのは、1962年1月のことである。BMC閉鎖の年を何年とするか。現状は1956年と57年のふたつの表記がある。だいたい半々ぐらいだろうか。学事日程的に言えば、56年秋学期をもって閉鎖であれば、57年3月末日まで開校しなければならない。実際にオルソンとハスは57年3月まで給与を受け取っている。実質は56年秋、帳簿上は57年春、といったところだろうか。しかし、オルソンは夏まで学校に残り、BMレビュー最終号を秋に刊行した。ここでは閉校を1957年としたい。

残像を探して

2023年4月27日、羽田からJFKに向かう。JFKから国内線でシャーロット、そしてアッシュビルへ。どうしても観ておきたい展覧会がふたつあった。ひとつはBMCミュージアムで開催されているロバート・ラウシェンバーグ「RAUSCHENBERG: A Gift in Your Pocket」展、もうひとつはアッシュビル美術館のバックミンスター・フラー「Altruistic Genius」展だ。フラー展にはダイマクションカーのレプリカが出ている。こういう機会を逃すと後悔するのは目にみえている。

[図30-1]フラー展、展示風景。フラーの発明や発見に焦点を当てて図面、模型、写真を組み合わせて展示されている

[図30-1]フラー展、展示風景。フラーの発明や発見に焦点を当てて図面、模型、写真を組み合わせて展示されている

[図30-2]展示の目玉、ダイマクションカー (1933) のレプリカ (2015)

[図30-2]展示の目玉、ダイマクションカー (1933) のレプリカ (2015)

[図31]ラウシェンバーグ展、展示風景。70年代後半から30年以上勤めたライフ・マネージャー、ブラッドリー・ジェフリーズに贈った作品のコレクション展

[図31]ラウシェンバーグ展、展示風景。70年代後半から30年以上勤めたライフ・マネージャー、ブラッドリー・ジェフリーズに贈った作品のコレクション展

アッシュビルの小さな公園で、打楽器のイベントにたまたま出くわした。小さな町の小さな催しだが、南部や東部全域から打楽器を持って人が集まってくるという。ルーツミュージックの町で、BMCの音楽は孤立していたのだろうか。BMCの学生だったアーサー・ペンが監督した映画「Bonnie and Clyde(俺たちに明日はない)」(1967) のテーマ音楽は、ブルーグラスの名曲「フォーギー・マウンテン・ブレイクダウン」だ。田舎道をおんぼろ車で逃走するシーンの駆けるようなバンジョーの音は、どこか滑稽で懐かしい※98。「Bonnie and Clyde」は、アメリカン・ニューシネマの先駆けといわれている。

[図32]どこまでが観客でどこからが演奏者かわからない。自分の打楽器を演奏して楽しむ。もちろん観るだけでもOK

[図32]どこまでが観客でどこからが演奏者かわからない。自分の打楽器を演奏して楽しむ。もちろん観るだけでもOK

このあとNYに戻り、アルバースが残したメットライフビル(旧パンナムビル、設計:ヴァルター・グロピウス)の壁画「Manhattan」を観た。1963年のビル俊工時に設置されたものだ。2001年にビルのオーナーが替わったときに取り外され、壁画がアスベストを含んでいたことから再制作されて、2019年に再設置された。

[図33]メットライフビルからグランドセントラル駅に向かうドアの上にかかっている巨大壁画。バウハウス時代のガラス絵画をベースにつくられた

[図33]メットライフビルからグランドセントラル駅に向かうドアの上にかかっている巨大壁画。バウハウス時代のガラス絵画をベースにつくられた

ラウシェンバーグの住まい兼アトリエだったビルも訪ねた。今でもオフィスがあり、いつでも見学できると書いてあるのをどこかのウェブサイトで見たのだ。出かけたその日は、たまたま会議があって中を見ることができなかった。また出かけようと思う。

[図34]SOHOにあるRobert Rauschenberg Residence & Studio。1965年に購入し住居兼アトリエに改造。2008年に亡くなるまで、暮らし、制作した。現在はラウシェンバーグ財団の本拠地として使われている

[図34]SOHOにあるRobert Rauschenberg Residence & Studio。1965年に購入し住居兼アトリエに改造。2008年に亡くなるまで、暮らし、制作した。現在はラウシェンバーグ財団の本拠地として使われている

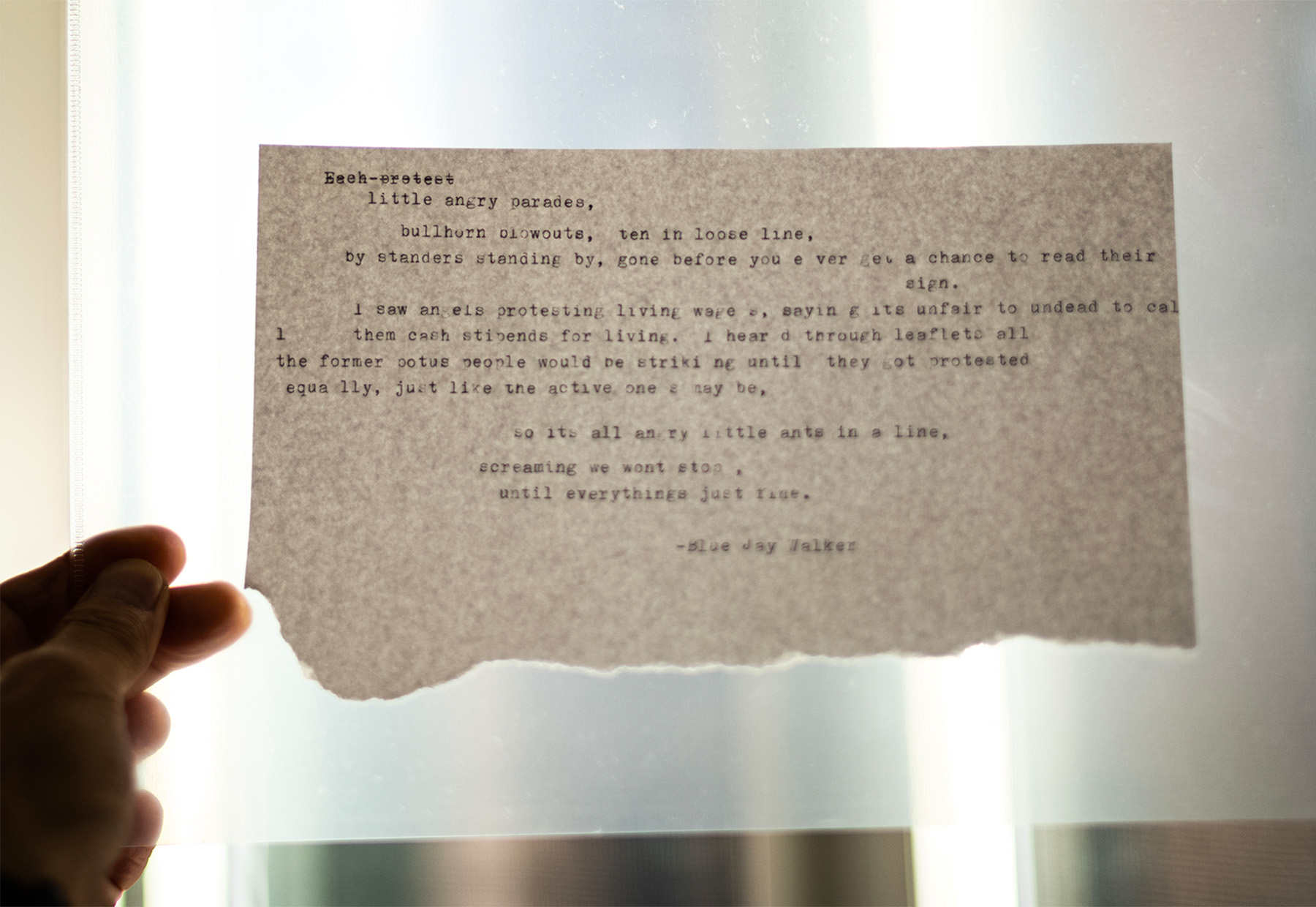

常宿にしているホテルはNY大学の近くで、公園(ワシントン・スクエア)にはいつも学生が大勢いて、思いおもいに過ごしている。その日は、詩を配っている学生がいた。座り込んで打鍵式のタイプライターを打っている。遠巻きに見ていると、来た人と話をしながら即興で詩を書いて渡しているようだ。ジャック・ケルアックのペーペーバックの横にお金の入った瓶が置いてある。「いくらで書いてくれるの?」と聞くと、キーを叩きながら「お金はいらないよ」と言って、できあがった詩をくれた。

[図35][図36]タイプを打つ詩人と彼の詩

[図35][図36]タイプを打つ詩人と彼の詩

先に50年代BMCの運営記録は少ないと書いたが、当時の学生が本やエッセイをたくさん書いている。50年代は作家志望の学生が多かったので当然といえば当然だろう。なかでも、Fielding Dawson『Black Mountain Book※99』と Michael Rumaker『Black Mountain Days※100』がよく知られている。両方ともBMCでの日常を書いたものだ。

ほとんどと言っていいくらいの人が、BMCに入る前は「ゲイとコミュニストの巣窟」だと聞いていたと書いている。マッカーシズムのさなか、コミュニストが多いというのはイメージで、実際にFBIも調査しているがそれほどでもない。思想的な傾倒はあったとしても、政治的な話しはあまり聞こえてこない。同性愛者は多かったが、カミングアウトしている者は案外少なかったようだ。社会からの同性愛者に対する軋轢は、今の何倍(何十倍?)も激しかった。それでもBMCのなかでは暗黙の了解があるので、外にいるよりはずいぶん楽だったようだ。

ゲイのイメージとは逆に、異性愛者の男性が持つ一種の“父権”が幅をきかせていた。女性蔑視が根底にあり、レイプもめずらしいことではなかった。女子学生は「オルソンの授業から完全に排除されていたわけではないが、彼の独裁的な教育法の下で、学習に苦労した※101」という。マッチョ化したBMCから逃げだした学生や教員も少なくない。ジョナサン・ウィリアムズが、オルソンの詩論や人生観に傾倒しながらも一定の距離を置いたのはそのためだと言われている※102。BMCのクイア文化とジェンダーの問題については、機会を見つけて書こうと思う。

BMCはアメリカだけではなく、ベルリンにも京都にも、きっと東京にも、さまざまな場所にその痕跡はある。ブラックマウンテンへはこれからも足を運ぶことになるだろう。BMCだけではなく、アパラチアの山岳文化やマウンテン・ミュージックにも興味がある。旅は続くのだ。

ÉKRITS での連載は、この回で終わる。一応閉校まで書き終えたが、日系人学生のことなど、書いておきたいことはもう少しある。時間を置かず本にまとめる計画があるので、そこに場所を移したい。