この3部では、近代ドイツの活字をめぐる動きから、ブラックレターへの注目の背景としてロマン主義や自然観について触れる。それによりブラックレターの隠然たる存在の背景に接近できると思えるからである。先人たる専門家の言説・知見に頼りながら、ブラックレターへの眼差しの背景へ近づいてみる。つまり「千里に旅立ちて路糧(みちかて)をつつまず、三更月下無何に入ると云けむ、むかしの人の杖にすがりて……※1」と気取って、本稿を進める。

1. 近代ドイツにおける活字事情

18世紀のドイツのタイポグラフィについては、アップダイクの『印刷活字※2』に詳しく、その評価はそれ以前と異なり手厳しい。ローマン体については「精彩がない」「軽蔑にも値しない」などであり、フラクトゥールでは「趣味の悪い」「俗悪さ」「衰退のどん底に沈んでいた」「弱々しく衰えていた」などの形容が散見される。ただし、シュヴァバヒャーについては厳しい評は珍しいくらいだ。

ここでは手始めに、19世紀直前から20世紀初頭を中心にドイツにおけるデザイン関連をめぐる流れを大急ぎで概観する。この時代には、時代を動かした特徴的な風景がドイツに見られた。それは「ロマン主義」と「有機的自然観」という言葉であろう。

19世紀以降の動向

この頃の背景となる動きを年表式に見てみると、次のような賑やかな流行現象が起きていたことが分かる。主な参考図書は「19、20世紀におけるドイツの書籍制作 (The Art of the Book in Germany in the nineteenth and Twentieth Centuries)※3」である。

イギリスでアーツ・アンド・クラフツ運動が起きて10年ほど経った頃、オットー・エックマンやペーター・ベーレンスらが『ユーゲント』誌※4をミュンヘンで1896年に発行して若者様式を提唱し、その後また10年ほどしてドイツ工作連盟がムテジウスやヴァン・デ・ヴェルデによって1907年に結成された。ワイマールではドゥースブルクやリシツキーらによる構成主義が勃興した。ちなみにスイスのチューリッヒでは『ダダ』誌※5が創刊されていた。そして有名なバウハウスの運動もグルピウスらによって起き、オーストリアのバイヤーやハンガリーのモホリ・ナジらの賛同を得た。

このようにいわばグラフィック・デザインやタイポグラフィへの認識を意識させはじめる様々な動きが起きていた。これらは印刷物を通しての発信であり、そこには当然ながら紙面設計への試みを具体的に提示する意図があった。だがこれらの行動は、ドイツ人が何らかの確信らしきものを得て、ある自覚を表明しているようにも映るが、その主張や行動には時代状況での模索という様相を呈していた。

ここでほぼ同時代のドイツにおける活字書体の動きを若干ながらチェックしてみる。ドイツの活字と書籍デザインは、イギリスのバスカヴィルやフランスのディドとイタリアのボドニという高品質の書体の陰で遅れをとっていた。だが、やがて遅れた産業革命とともに、一定の特徴ある書体を生み出しはじめた。

例えば、対照的な2つのグループに分けられるだろう。一つめは、カリグラファやアーティストらによる書体設計への接近で、ルドルフ・コッホ、エミル・ワイズ、ワルター・ティーマン、F・Hエームケなどがいた。二つめは、ドイツにおける伝統的な流れにある書体であり、その代表はローマン体のワルバウム書体で、ワルバウムとはライプチヒで働いていた印刷者の名前である。

ワルバウム設計のローマン体は、ディドやボドニのモダン・ローマンに分類される書体の影響下にある。この書体は控えめで全体的に凡庸だとされるが、「古代ローマと古いものの威厳への大いなるドイツ式の敬意がある」、「現代でさえもワルバウムのローマン体は、その伝統に根を持つ制作物にふさわしい書体だと見なされている」との評も散見する。やっと伝統という意識が生まれたが、自信にも繋がるだろう。

他方でワルバウムもフラクトゥールを設計していた。「ドイツの愛国的なロマン主義の香りが濃厚であり、当時の風潮を代表する書体」とも評されている。19世紀の前半に起きた動きを代表すると言えよう。

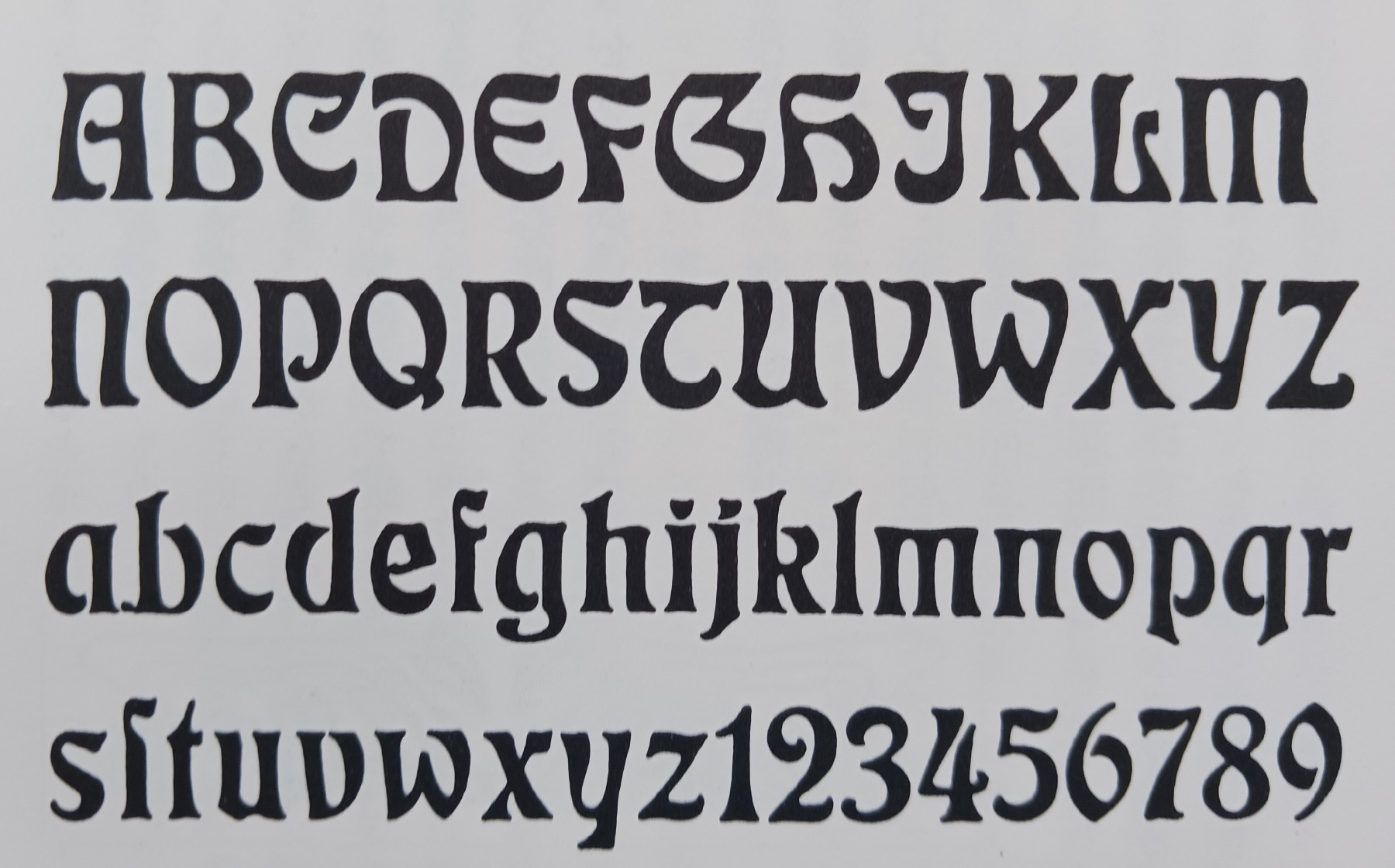

また19世紀が始まる直前の時代には、ローマン体とフラクトゥールとの合体という特異な現象が数多く試みられた。その代表的な例はともに1794年に現れた、ジャン・ポール・フラクトゥール書体とウンガー・フラクトゥール書体である。前者はJ・G・L・ブライトコフが設計し、後者はヨハン・フリードリッヒ・ウンガーが設計した。これらのフラクトゥールの特徴は、簡素化あるいは軽量化ともいえよう。

活字に見られるロマン主義

ドイツ語を意識した動きも現れる。いわゆるドイツ・ロマン主義であり、シュトゥットガルト、ライプチヒ、ミュンヘンなどの学校を中心に、デザイナーというよりはアーティストの起こした19世紀初頭の動きである。

短期間で消えていった活動で、「ミュンヘン・ルネサンス」が1876–88年の間にあった。この動きからロマン的個人主義の先導役だったオイゲン・ディーデリヒの設計した書体が生まれた。この書体は、主に丸みのあるゴシック体の文字でフラクトゥールよりは古いがローマン体に近かった。ロマン主義は、ドイツ語表現に合う活字書体を開発するという欲求の中で全盛を極めていた現象であり、ここから丸みのあるゴシック体の文字でフラクトゥールよりは古いが、ローマン体に近い書体が生み出された。

画家で図案家だったヴァルター・ティーマンは、クリングシュポル活字鋳造所の活字設計者であり書籍デザイナーだったルドルフ・コッホは、終わりつつあったユーゲントシュティルとの接触から離れ、高い評価・地位を保った。コッホはウィリアム・モリスのドイツ版というべき役割があっただろう。ティーマンと聞けば、F・H・エームケの名が浮かぶ。エームケは「忍耐強く、慎重かつ堅実」で内省的人物、図案意匠の名人でもあった。

その流れの中で、よく知られているエックマンとベーレンスの名が登場する。19世紀の末からは、純粋芸術に代わって応用芸術の動きが起きたが、ここにおけるロマンティックな理想は、イギリスのアーツ・アンド・クラフツ運動の影響下にあった。それこそが「ユーゲントシュティル」であり、次のような解説がある。

エックマンとベーレンス (1900–02) の活字書体は成功しました。彼らの書体はロトゥンダを基にしていました。だが近年ではそれらを進めていたものは、若者たちでした。それは短命のユーゲントシュティル(アールヌーヴォ)の影響で、若手の制作者たちの行動でした。活字鋳造所の最後の10年では、ミュンヘンにおけるルネサンスのタイポグラフィの分派的な子孫とゴシックの活字書体は、ユーゲントシュテルの人足並みをそろえていました。

[図1]エックマン・シュリフト書体 (1900)

[図1]エックマン・シュリフト書体 (1900)

[図2]クリングシュボル鋳造所制作のフラクトゥール。ヴァルタリイ書体 (1900)

[図2]クリングシュボル鋳造所制作のフラクトゥール。ヴァルタリイ書体 (1900)

他方で、これに反して反ユーゲントシュティルの動きもあった。つまり「ロマン的個人主義」である。20世紀のロマン的個人主義の先導役としてオイゲン・ディーデリヒや、出版人、翻訳者、書籍デザイナーのヤコブ・ヘグナー 、さらにはこの中にはライプチヒのティーマンもいた。これらの動きを支えて協力した出版社が、名の知れたインセル社である。インセル社は、多種類の書籍を世に出していたが、書籍デザインで個々の著者やシリーズの特徴付けを打ち出していた。つまり、「個人または集団での妥当性と自己充足を目指したことで、ユーゲントシュティルと劇的に対比的であった。全てを受け入れる宇宙へ何もかも同化すること、あるいは大きな流れの中で小さなものに変えることであった」という独自の動きが現れた。宇宙というつかみ所のない語彙がいとも簡単に使われていることも注目すべきだ。

建築家で書体設計を手掛けたパウル・レンナーもいた。レンナーは書籍制作の仕事では、ほとんど歴史上の活字と装飾活字だけを使ったこともあったが、1907年から1917年の間の彼の仕事は、「ユーゲントシュティルと歴史的なことへの新しい態度を見捨てることに貢献した」とのことで、そこに時代に対応しようとする姿勢が垣間見ることもできる。以上の名前のうち数名は、後に登場する。

2. ブラックレターの背景:歴史観

近年入手できた興味ある資料は、プリンストン建築書出版局がまとめた『ブラックレター:活字と国家の自己確認 (Blackletter: Type and National Identity)※6』である。これには8つの小論文が掲載されており、近現代のドイツでのブラックレターの位置付けが見られる。本稿ではその中に収められた論文を中心に紹介しつつ、「折れた文字」と呼ばれたブラックレターにまとわりつく言説や社会との関わり方を探ってみる。それによってブラックレターの特殊性が垣間見られるだろう。

歴史学者のひとこと

西洋中世史の専門家である阿部謹也は『物語 ドイツの歴史※7』の「はしがき」で、ドイツの都市は音楽とともにドイツの観念論哲学とも深い関係がある、と述べた後、次のような言葉を記している。

その都市はかつてドイツを覆っていた深い森から切り離されたところに成立している。森と泉こそドイツの中世の象徴であったが、それはもはや都市には見られない。そのような嘆きが音楽にも哲学にも反映しているのである。いわば呪術的なものを多く抱え込んだ国が近代化に直面し、特異な能力を発揮して近代化路線でも勝利を収めたかに見えたが、かえってその生活を支えた呪術的なものに対する憧憬は抑え難く、あらゆる機会にあらゆるところで吹き出してくるとでもいえようか。私はナチスの動向にもそのようなものが否定できないようにも思うのである。

阿部謹也『物語 ドイツの歴史―ドイツ的とは何か』

簡潔なこの言葉に注目し、含蓄を解きほぐして大局的な把握を試みる必要がある。近代国家が抱え込んだ呪術の正体とはなんだろうか。上の引用の最後のくだりでは、「森と泉」がドイツ人の象徴であったことを指摘し、ドイツ史における「呪術的なものへの憧憬」の水脈が途絶えていないことを語っている。それがまた「あらゆるところで吹き出してくる」と不気味さを匂わしている。

19世紀末のドイツにはやがて迎える遅れた産業革命に先んじる動きがあった。イギリスの歴史を追うように人口の都市部への集中現象が見られ、急速な経済発展が見られた。しかし社会や組織や日常の世事そして個人においても急速な成長や進歩や繁栄の途中では、おおむね歪みや裂け目が生じる。その時人々にストレスがかかり、不満、不安、孤独感、絶望感が社会の底に渦巻きが起きやすくなる。社会の動きに沿わないではじき出された人の恨み辛みが、やがて何かにすがりつきたくなる感情を生み出す。

そんな動きの底流では、先ほどの「自然への呪術的な思い」がふと目を覚ましたのだろうか。時流へ向けて反旗を翻した自然主義文学が生まれてきた現象は、回帰する場または故郷があるはずだという微かな希望に目覚めたかと思える。個として人間の根源を忘れたくないという土着の情念のようなものが湧き出たのだろう。だからこそ、17世紀以降のヨーロッパで花開いた音楽や文学の多彩で豊富な展開の根底には、自分たちの故郷を確認する発想が、ドイツ人の内側でいっそう自覚的にうごめいたのではないだろうか。

それは常に民族が分断され続けてきた特殊性の故であろう。欧州北部という地理的・歴史的な事情に起因する暗い一種の悲劇であろう。この悲劇は、やがて一個人の妄想によって回復されるという、血に染まった夢として現実化する。そこにはいくつかのキーワードが現れた。また、地政学が20世紀初頭にドイツから生まれた学問であることは、偶然ではないのだろう。その地政学がナチスに利用されたように見えたことは、皮肉でもある。その地政学の捉え方を利用して、国家は有機体だとして生存圏を主張し、周辺国から栄養素を奪おうとした。

タイポグラファの解説

タイポグラファであり編集者・評論家でもある英国人のロビン・キンロスは、その著『近代のタイポグラフィ (Modern Typography)※8』の「ドイツにおける文字」という見出しの下で、次のように解説している。

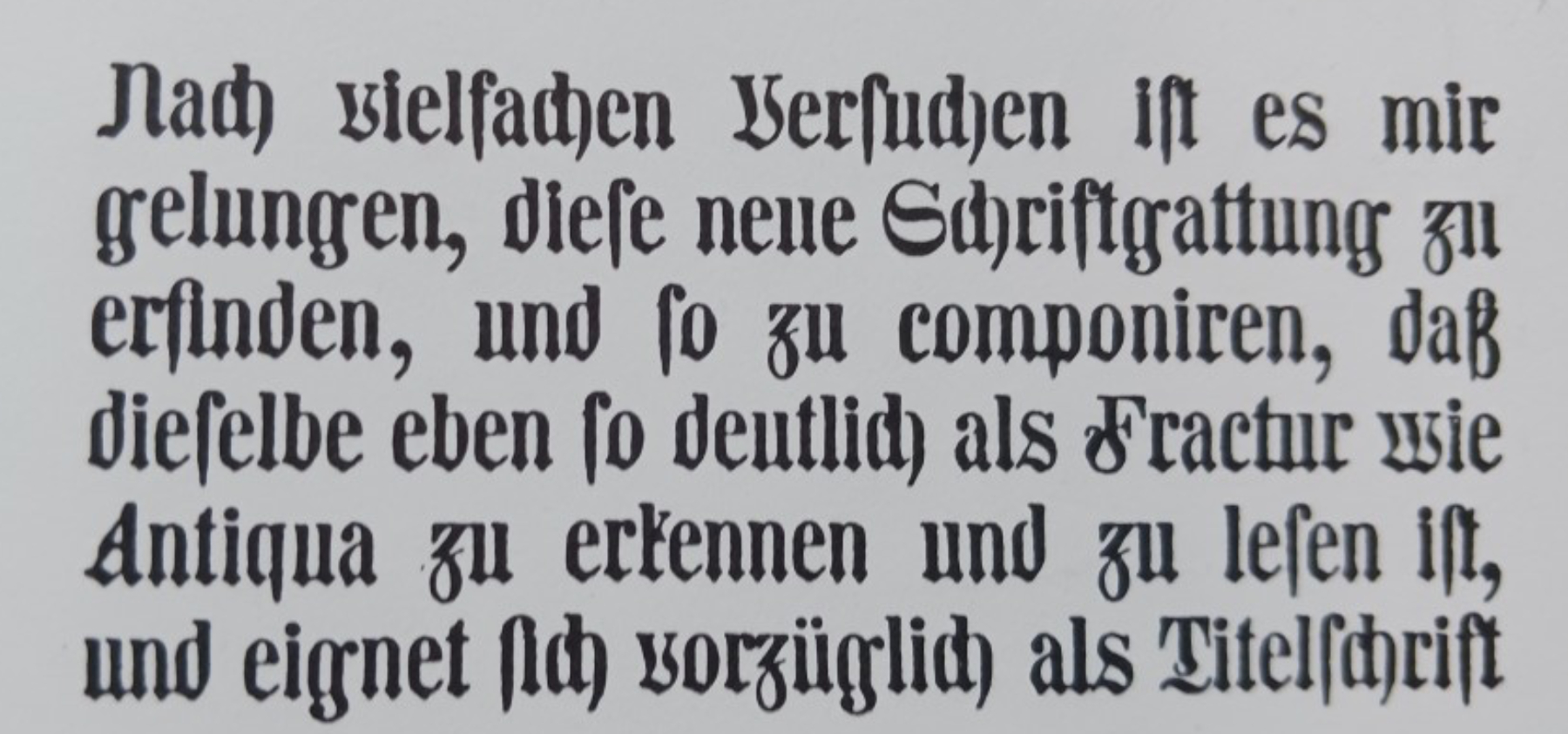

1950年までは、ドイツのタイポグラフィにおける伝統と近代性という相互の影響関係は、ブラックレターという遺産と、さらにはフラクトゥールとローマン体を巡る論争に特徴がありました。ドイツ語圏のタイポグラファたちはこの文化生活上の出来事に直面したのですが、それは他の西洋の言語圏で仕事をこなす人々とは基本的に異なる環境でした。

また、キンロスは「ドイツの印刷文化」の項では、この時代のルドルフ・コッホという書体設計者に触れている。そこではコッホとは反対の立場であったラーリッシュというカリグラファと比較され、次のような見解が披露されている。

様式化されたユーゲントシュティルが始まった頃、コッホは極端なほどの熱心さで「ドイツの文字」を支持するようになりました。つまり、プロテスタントの宗教上の意義と厳しく対立したのです。コッホの仕事はラーリッシュとはその精神と姿勢において全く異なっていました。つまりラーリッシュはカトリック教徒であり、趣向においてもカトリック的で、その情熱はブラックレターを嫌悪することに的を絞っていたからです。

本稿第2部で大雑把に見てきたように、カトリックは伝統的にローマン体を、プロテスタントは基本的にブラックレターを、それぞれ支持してきた。したがって、ラーリッシュはローマン体を使い、ブラックレターを排除して伝統の中にいた。ルネサンス期のカトリック教徒のエラスムスとプロテスタント教祖のルターと同じ構図である。

ユーゲント・シュティルとは、「青春様式」である。これは19世紀末に起こったアール・ヌーヴォーのドイツ版であり、文芸雑誌『ユーゲント』を発行しつつ、印刷物などの紙面デザインにおけるその様式の有効性と普及を目指して活動した運動であった。

さらにキンロスは、タイポグラフィとグラフィック・アートが混合してグラフィック・デザインとしてまとまったという考え方を示している。これは的確な指摘である(つまりグラフィック・デザインにはタイポグラフィが不可欠であることを示している)。その言葉に従えば、芸術運動であるユーゲント・シュティルにおける行動の中身には、デザインという視点が加わっていることになる。

つまり、かつてデザインはまだ芸術の中の一部として組み込まれていた。デザインが生活に彩りを加える装飾性にあると捉えられていたからだ。芸術(アート)として捉えられている誤解と混乱は、現在でも時として見られる。

追加すれば、タイポグラフィについての新しい運動が1920年代に起こり、そこからグラフィック・デザインという自覚が生まれた。つまり、グラフィック・デザイン誕生の中心的役割がタイポグラフィだった。それは当然だろう。活字書体による文字表記の効果的な演出こそが、商業広告を中心とする情報の訴求・伝達そして記憶という意味においての中心課題となったからだ。日本ではかつてグラフィック・デザインは「広告図案」と称された職業であったこと、この仕事に美術家が手を染めたこと、その対象が主に商業広告物であったことは、基本的な把握として見逃せない。デザインという語は、広くは「計画と設計」による行為であるが、ここでいうグラフィックとは平面構成であり、広い意味では商業活動の中で人間心理への訴求を追求するメッセージを対象として扱うことで、デザイナーという技芸派の才能では感性的側面が強調されるという傾向が強いのではないか。さらにこの国では批評などという「たわごと」には向き合わない、という状況が見られる。もちろんアメリカあたりからは心理学を応用した広告理論が後に生まれてはいた。

グラフィック・デザインの自覚的な動きの一つは、当初は印刷の硬直化した紙誌面への反発からタイポグラフィの改革を唱道する中で生まれた。それはまた、広告物及び広報類の硬直化した静的な紙面の刷新であったが、その存在価値は一定の期間が過ぎてその役割を終えれば、即座に消耗品扱いとなる印刷物を生み出すデザインの儚さにある。いわば即物的対応に集中した。つまりまさにPrinted ephemera であり、この国では「端物(はもの)」と呼ばれる印刷物の一分野である。例えば、企業での(昔の)帳簿類、伝票類、請求書、受領書、レターヘッド、封筒、招待状、名刺、ハガキ、文房具など日常的に消耗品として扱われる目的で印刷される常備品(ステーショナリー)である。この職種は、活字という文字表記と文字以外の図版類(ヴィジュアル・エレメント)との結合と、さらにその大量複製を担う印刷工程と不離の関係にあった。

しかし他方で、印刷は単なる即物的な内容だけを提供していたわけではなかった。タイポグラフィにおける別の実践は、書籍製作を本拠地として550年を優に超えて地道に受け継がれていた。つまり文芸やその他の多くの詩歌や論文、学術や科学技術分野への貢献があり、それは底知れぬ膨大な知情意の遺産が確たる物質として保存されるという意義に貢献している。

その実証はある調査でも明らかだ。余聞になってしまうが、21世紀が始まる直前に、ある機関が世界の学者たちに向けたアンケート調査を行なった、との新聞報道があった。その中に「過去2,000年の間で、人類に最も貢献したものは何か」という質問があったが、その回答中で一番多かったものは「印刷術」であった。まさにそのあたりの証明は、半世紀以上前のマクルーハンのメディア論の考察を待つまでもない。印刷は同時に印刷文明でもあって、膨大な知の開拓と展開は紙媒体で頂点に達したが、21世紀に入って以降は、デジタル革命の最中で非物質化した文字書体に変化しているフォントは、特定の専門分野から離れて、個人という単位の日常の中でのありふれた必須の存在となり、万人に使用可能の道具となった。言語とその表記という地域固有性を含むことからそれは文化であり、その文字表記を大量複製する印刷機とその周辺のシステムは紛れもなく世界共通であり利器としての文明である。活字という文字は、文明と文化との接点で火花が散っているように見えてしまう。ちなみにここでは、文明は人間の便利・安楽の達成のための具体的な欲望と追求の行為とその成果であり、文化は地域特有で日常の営みを支えて世代を超えて伝えられている行為、と定義している。

超越した存在

次に、キーワードに頼りつつ先に挙げた『ブラックレター:活字と国家の自己確認※9』の中の論者の言葉を中心に紹介する。そこから彼らの追求の跡を辿り、ブラックレター理解への糸口を探ってみる。

この本の序文には、ローレンス・マースキーによる「クリスタル・プラント (‘The Crystal Plant’) 」と題する短い文章がある。その前段ではドイツにおけるブラックレターへ傾斜する契機となる事柄が記されており、その後の各論考の基本となる背景についての記述となっている。マースキーはその最終段落でこの論文集を次のように総括している。

一つの新興国家がその文化的表現としてどのようにブラックレター活字を使ったかを学ぶ上での、視覚的かつ歴史的な理解を得る道を探っています。国家が政策上の制約を超越したものとしたブラックレターの造形についてです。

Lawrence Mirsky ‘The Crystal Plant’

この「国家が政策上の制約を超越したものとしたブラックレターの造形」とは、唐突な指摘である。これを紐解くには少々面倒な回り道が必要となろう。マースキーは、ティム・グレイというイギリス人の見解として、「ナチによるファシズムの登場を助け、ブラックレターが国家の個性に従属する」と紹介し、ヘルダーという人物の国家観がナチによって歪められかつ盗用されたと断じている。

ナチの行動を知る上での貴重な著作がある。セバスチャン・ハフナーというジャーナリストによる『ヒトラーとは何か※10』である。その中で、ナチ支配下のドイツにはそもそもまともな政策らしきものがなかったこと、憲法はなく、官僚制も形を成していなかったことから、国家としての体裁が見られなかった実態が指摘されている。このナチとの関係は後述するが、その前にヘルダーの言い分について少し触れねばならない。

ヘルダーの存在

ヨハン・G・ヘルダーは、18世紀のドイツを代表する文学者・思想家である。ヘルダーは、ルター派の牧師で自然観の提唱者だ。その背景にはドイツ・ロマン主義における「有機的自然観」という視点がある。彼は大著『人類歴史哲学考※11』という著をものしたり、ゲーテだけでなく、言語学者でもあったグリム兄弟にも影響を与えたりしたという。先にも指摘した通り、ルター派はブラックレターを選んでいることから、ヘルダーもまたその延長した環境の中で育っているのだろう。

マースキーは続ける。

ヘルダーが信奉した有機的自然性の理論と比喩は、粉々になったドイツ国家の人々に歓迎されました。

Lawrence Mirsky ‘The Crystal Plant’

とある。この自然観については後に眺めてみる。

また先の阿倍謹也は、19世紀初頭には哲学者フィヒテが、我々も聞き及んでいる「ドイツ国民に告ぐ」という講演を行ったという。この演説が国民精神を思い起こさせて感動を与えたことにもつながる。まずは「粉々になっていたドイツ国家」というマースキーの記述が何を指すのか、歴史に尋ねなければならない。

このドイツ人の挫折感は、ドイツ人の精神的な支柱とか情緒的史観が18世紀末の神聖ローマ帝国の終焉によって押しつぶされたことを指していると解釈できる。「何世紀のもの間ドイツ人が文明世界の人員だと考えられていないという思い」とポール・ショーとピーター・ベインの論考にあるように (‘Type as Ideological Surrogate’)、長い間ドイツ人は国土を細分化されてきた。つまり、神聖ローマ帝国終焉以前の歴史もまた、現在のドイツという国の成り立ちと連動している。その論文のタイトル「思想の代用としての活字」にあるように、まさにブラックレターという活字が、やがて思想・思潮という観念の中に組み込まれていく動きが現れる。

神聖ローマ帝国の末期は、3つの大きな王国に囲まれていた。東はポーランド王国、西はフランス王国、南はハンガリー王国である。そのころの国土は、そんな国々に囲まれた状況にあって領土の拡大や縮小、15 世紀中頃から18世紀中頃に至るハプスブルク家の支配下での宗教改革や農民戦争を挟む時期の激動を含んで、さらに宿敵フランスとの戦争などで国という意識の安定を失い、大衆心理が弱気になっていた事態がある。そこでは「我々は何者だ」という素朴な自問が人々の内面で響くことが多かったであろうとの想像は難くない。以上が紋切り型の理解だ。

だがここでは、もう少し時代を絞って、18世紀中頃から19世紀前半の出来事に焦点を当てる。直接的にはフランスのブルボン朝が絡むオーストリアのハプスブルク家(マリア・テレジアの即位)との間での王位継承戦争(1740 – 48)と、公国から王国となったプロイセン(第2次大戦後に東独とポーランドに分割)とオーストリアとの間の7年戦争 (1756 – 63) を中心とする争いの時代から、1814年のウィーン会議によってドイツ連邦が1815年に成立した時期までを指す。そのほぼ100年後には、イギリスとフランスとの休戦協定によってドイツ共和国が発足し、帝政が崩壊した。

ゲルマンという国家としてのまとまりがなく揺らぎ、自信を失っていた時代背景が浮かび上がる。地域性への執着によって中央集権化は遅れたが、それはドイツ国民が中央集権化を嫌っていたからだ、とも言われている。

再び先の阿部謹也に頼ってみる。それによれば、ドイツは中世から「国家を意識しないで生活を送ることができた」「強力な中央集権国家を持つことができなかった」「都市か領邦が国家だった」そうだ。理想としての結束感と現実としての個別文化への慣れと愛着が、自己主張を旨とする合理的な批評精神の中で「地域性と国際性」という対立事項の止揚を模索している姿だろうか。ヘルダーの『人類歴史哲学考』では、欧州の各民族のつながりが詳細に執拗にまとめられているが、それなくしては己の系統を把握しがたいほどの複雑な歴史の積み重なりの上に立つ歴史的自己を理解することしかないのだろう。

そこでヘルダーはこの時代にあって、文化的国家主義とドイツ・ロマン主義を提唱して自説を展開した。それは国民の意識を覆っていた動揺や喪失感を洗い流すためだったのか。彼にとって理想的な国家は、民衆共同体の有機的な個性に基があり、マースキーの言うように「圧政的な機構と機械的国家を関連づけた」ことが歴史上の評価となっているそうである。

ヘルダーは、一つの明確な目標に向かっての機構が国家のまとまりへの集中力として必須だと唱えた。つまり、理路整然とした機能を有する国家と結びつけようとする操作が優先されるという主張だ。強力な国家や民族の統一を成し遂げる上ではヘルダーの提唱が有効であり、受け入れられたのだと理解できる。中央集権という権力の磁力をあからさまに発揮する政治手法ではなく、文芸・絵画などの文化を基盤として自覚させ、次に政治への方向に発展させる二段階を踏む意図があったと想像できる。

そして最終段落で、ポール・ショーとピーター・ベインは次のように伝えている。この引用でいう「彼ら」とは「ロマン主義者」を指す。

ナチがヘルダーの国家観を歪めかつ盗用したように、彼らはブラックレター活字の伝統を汚しました。神聖な炎、ドイツ主義の有機自然的な象徴は、闇を覆う光の印だった。20世紀のブラックレターは、その有機的関連性を発散していて、単純に光を覆う闇の象徴として見られるようになっています。

Paul Shaw and Peter Bain ‘Type as Ideological Surrogate’

ブラックレターそれ自体に原因があるわけではない。それを政治利用したということだが、利用されやすい「何か」こそ解明が必要だろう。ここで浮かび上がる言葉は、有機的自然と光と闇の意味でもあろう。

透明性についての隠喩

ドイツにおける民族的統一への方向づけと有機的自然がどのように絡むのだろうか。それは水晶のように結晶化した「透明性についての精神的な隠喩」であり、それが清らかで自然な情緒を植え付ける意味で大きな効果をもたらしたのかもしれない。

「透明性」は純粋性を暗示するだろうし、純粋性は否定し難い価値として好ましく受け取られたはずだ。その「精神的な隠喩」は先のショーとベインのいう「闇を覆う光」として民衆には一種の光明と言える効果をもたらした。

だが、「闇を覆う光」は、やがてナチによって「光を覆う闇」へと逆転する。為政者によるこの半無意識的あるいはまた意識的な転換が巧妙だったのだと言える。この有機自然的な造形は、「ドイツ公民権の剥奪の文学的かつタイポグラフィ的象徴」でもあったという。これは深刻な状態だ。なぜここでタイポグラフィという一般人には見え難い裏の技芸が注目されるのだろうか。

ともあれ、まずはこのつかみにくい「有機的な自然」をここで確認しておくべきだろう。そもそもこの「有機的」とは何か。これに対しては「無機的」を想定すると分かりやすくなる。

有機的な存在となる分子のレベルとなると、分子同士の接触や結合によりある働きを能動的に生じる。主には炭素が主要な分子だと言われる。分子は環境に働きかける、そして独自の動きを始め、反応を起こす。この反応という働きが、天文学的な数の複雑な現象を生み出す。環境に接近し働きかけ、環境に反応する。この相互干渉的な動きが有機的なモノの特徴だろう。個々独立した部分が集合して、それぞれに反応を起こして、調和的にまとまる時空か。

私的な解釈では、「有機的」とは次のような理解となるだろうか。つまり有機とは、「階層構造を有して、各層の部分がそれぞれの法則を保ちつつ全体の働きと統合される統一体」とでも呼べるもの。また有機的とは、広い視野から見れば、具体的には植物や動物などいわゆる「生きとし生けるもの」の一定の環境内における調和的な総体の働きであろう。生態系における結合の妙ということに落ち着く。いわば必然のような生命活動とその繋がりに現れる構造体ともいえるのではないか。

そこで有機とは、我々日本人が描く「自然」や「森羅万象」の営みの総称でもある。だが、ともすると、この見方の中心にはヒトという地上の征服者然とした生き物の主観が埋もれているかもしれない。

クリスタル・プラント

先に紹介した「透明性についての精神的な隠喩」とは何か。マースキーの文章のタイトルである「クリスタル・プラント」という植物は、別名「砂漠の宝石」と呼ばれる鉢植えで育てる観賞用植物だと言われる。

この洗練された透明の結晶物は、水晶性を有するこの花を指していると思える。とすれば、おのずから同形の面つまり結晶を持ちつつ透明になって固まる状態でもある。ここからつながる連想は、透明性からは明快さと純粋性であり、結晶からは論理整合的に結実した強固な規則性である。また結晶化とは、結合体による集合状態での方向性とも捉えられるだろう。

これを人間にあてはめるならば、はるか16世紀前半の宗教改革で生じたプロテスタンティズムが潜んでいると言って間違いはないだろう。ヴィッテンベルクから広がったプロテスタンティズムはやがてスイスのジュネーヴを本拠地にしたカルヴァンによって神権政治へと先鋭化して、目指す方向がより厳格に規定された。カルヴァンの思想的な求心力とその得意な解釈は、マックス・ヴェーバーによれば「個人主義的で、目的合理的あるいは価値合理的な動機」によって信者を引きつけたと解説されている。その功利主義的性格が濃厚な倫理で迷うことのない簡潔性による直線的な行動へと駆り立てるのだろう。精神の高潔さと純粋性、それに加えて思考や行動の合理性を追求する結果として、単純性や簡潔性指向へと傾く思想体系が世界を席巻しはじめた。透明な結晶とは、これと結びついた発想ではないか。

また、純朴な思想としても捉えうるヘルダーの結晶透明物への傾斜つまりロマン主義の隠喩は、我々にはわかりにくい説明である。フラクトゥールの外に向かう造形と内に向かう造形を象徴してもいたというが、ともあれ「水晶化されたものの光を屈折させる」効果をもたらした。

造形の固定化とはつまり結晶化である。結晶の中を覗けば、光は必ずしも一定の方向に進んではいない。視点を近づければ、乱反射しつつ進む光が見える。視点を引けば、結晶から乱反射しつつも一定の方向に進んで、見る側に入ってくる光の束が感じられる。

結晶化とは、したがって複雑にきらめく光の粒への憧憬になりうる。フラクトゥールという活字書体に貼り付けられたDNAの情緒的な喚起作用を見るようである。

フラクトゥールの刷新?

ヘルダーの思想が波及した先鋒は、タイポグラフィではヨハン・F・ウンガーという頑固な出版人だという。彼は「ローマン体という国際的な人気に打ち勝つために」フラクトゥールを理想像に沿って改作してローマン体とブラックレターとの統合を1793年に試みた。これは書体の融合という再設計でもある。

同じ1793年に、啓蒙主義者で教育改革論者のカンプと、当時を代表するパリのタイポグラファのフールニエと親交のあった書体設計者で楽譜印刷でも名を成したブライトコフが、そして1798年にはおそらく印刷者だったパウルによってローマン体のテクスチャを生み出せる書体をなどが、それぞれ試みられた。

スタインバーク『印刷五百年 (Five Hundred years of Printing)※12』によれば、別の試みも紹介されている。ローマン体とゴシック体との間の1世紀にわたる争いをついに解決したとする主張だった。それは1853年のことだった。その書体名は「C・G・ショッペ設計の「ツェントラルシュリフト」と呼ばれた。

その実践は、上半分をローマン体で、下半分をゴシック(ブラックレター)として機械的に組み合わせたのだ。それはかつて思いついたタイポグラフィ上の愚行の見事な見本である。

S. H. Steinberg, Five Hundred Years of Printing

[図3]ツェントラル・シュリフト (1853)

[図3]ツェントラル・シュリフト (1853)

この書体は、確かにエックスハイトの中央に仮想の横線を引いて、それに沿って見事に上下に分けられている姿が見て取れる.これはブラックレターの変種としての印象が強い。つまり、下部のベースライン・セリフとディセンダーの形状がブラックレターであるためにローマン体の特徴が薄れ、しかもブラックレターのウェイトを生かしているために、全体としては黒みが強いからである。ここにはおおらかさもみられない。スタインバークはこれを「機械的な組み合わせ」による「愚行」と切り捨てた。

対立解消のその他の試み

上に関連して、この挑戦的な発想に似たことが、ローマン体とサンセリフ体との融合・調和という形で20世紀後半にも現れた。それは1988年に発表された、「ローティス (Rotis)」書体ファミリーである。これはオトル・アイヒャー (1922−91) というデザイナーの設計によるが、その書体ファミリーの中にある「セミアンティカ(またはセミセリフ)」である。これは「ローマン体派とサンセリフ体派の使用者にはイデオロギーによる確執がある」と見て、このタイポグラフィにおけるいくさ状態である「両者の反目に終止符を打ちたい」との判断からの挑戦だった。これを翻訳すれば、ローマン体(アンティカ)はカトリックを、サンセリフ体はプロテスタントを、それぞれ意味しているだろう。つまり宗派の統合と調和を実現するという意図を読み取れる。

なぜブラックレターではなく、サンセリフか。サンセリフはアメリカの活字鋳造者の前に現れた際に「ゴシック」と呼ばれたことは、前回の文章で紹介した。このゴシックとはつまりブラックレターのことを指していた。その共通点は、文字の黒味であることだった。つまりアイヒャーには、サンセリフはブラックレターの代用として捉えられている。サンセリフは確かにプロテスタントのG・デザイナーが多く住む国々で支持されている傾向がうかがえるし、そこに一つの潮流をも生み出した事実がある。

アイヒャーは自著『タイポグラフィ (Typographie)※13』で哲学的な思考を元にタイポグラフィを語った。市民社会の健全な姿を維持するためのデザインとその基本姿勢を述べた。たんにデザイナーとしてだけでなく、近代市民という立場からその主張を展開した気骨ある人物である。その裏には、彼がナチの恐怖の中で生きた痛烈な試練が個人生活の中にあった。またアイヒャーは、ウルム造形大学の創設者の一人でもあり、ナチにより1933年に強制閉鎖されたバウハウス校の再建を目指して新しい大学の開校に力を注いだ。ナチ支配の経験から、その教育方針は、いわば善意を装う「微笑みのファシズム」の危険性への警鐘を鳴らし、世界に向けた民主的な態度が特徴だった。

アイヒャーはその著者の中で時代状況を語った。それはデジタルとアナログへの思考であり、「我々は進歩が必ずしも進歩を引き起こすものとは限らない時代に初めて入った」と、20世紀文明の総括的な視点から問題を提起しつつ、強い批評性を持って状況判断を示した。それは、AIに全ての疑問への回答をお伺いする「AI 教」が生まれそうなご時世に、信仰のような現象が生じて、虚の世界が拡大浸透しつつあるこの時代への問いかけでもあろう。また「情報社会は、完全に我々を家畜化してゆくであろう。我々は飼いならされた家畜よりは豊かで肥えるであろうが、それは家畜小屋の中でのことである」と喝破した。21世紀の現在を予言していた。彼の言葉は貴重な問題提起である。

また、別の分野での波及も見られた。ゲーテは植物学と地質学で「造形の理想的合一」「曲線の透明化」を主張し、カスパー・D・フリードリッヒという画家は有機自然的風景を描く絵画で、それぞれがロマン主義の風の中で活動したと伝えられている。ここには国民的規模での一種独特な自覚作用が浸透していく動きがあったことがうかがえる。

なお、時代は下がってナチ政権の時代に「水晶の夜(クリスタル・ナハト)」という言葉がささやかれたという。1938年10月にユダヤ系ポーランド人15,000人が国外退去命令によってドイツ・ポーランド国境に強制移送された。これに反発して、11月にパリのドイツ大使館の書記官が、ユダヤ人少年よって射殺される事件が起きた。これをきっかけにドイツ全土でユダヤ人街にあったシナゴーグが襲撃されたという事件である。

これらの動きで壊された街灯のガラス片のきらめきから「水晶の夜」と呼ばれたそうだ。これが後のホロコーストにつながっていく。この水晶は不気味な予感でもあろう。今日の多少なりとも正常さを取り戻している時代から見れば、水晶が放つ別の不気味さを帯びた怪しい誘惑には要注意だろうが。

象徴物としてのブラックレター

クリスタル・プラントの提唱の意味は、「粉々にされた」当時のドイツ人の心的状態にあって、一つの確実な光明だったはずだ。その存在は論理で自己を守るドイツ人に好感を持って確実に浸透し、一筋の希望となり、安寧と自信をもたらしたのだろう。それは、結晶のもつ透明性という純粋性を暗示しつつ、国家や民族についてのやや強制的な自覚と自賛へと丸め込まれやすいことを意味した。ただし、その懐柔策に飲み込まれないための自覚的・意識的な行動には、確固たる知的なエネルギーを必要とするはずだ。

そのような国家の象徴的な方向づけにとって水晶は好都合な武器であった。その国家もまた論理整合的つまり有機的に構築されるべきで、機動的に働く国家の姿が理想だと受け止められる下地が生まれた。

ロマン主義の持つ植物的な有機性が、ついに国の構造に影響を及ぼした。それはやがてこのドイツ的ロマン主義の中核に巣くった有機的な自然観が活字書体に影響した。印刷文化の上に一つの混乱を引き起こすことになる。その主役はフラクトゥール、つまりブラックレターという活字書体であった。

フラクトゥールは象徴物としてその存在をほぼ顕在化させる。一つの機能として無意識の浅い部分で影響を与えるようになる。マースキーは続ける。

結晶透明性というロマン主義の隠喩は、フラクトゥール文字の外へ向かう輪郭(形)だけに関連していて、他方でフラクトゥールで組版された紙面は、内面の造形を象徴し、水晶化されたものの光を屈折させます。

Lawrence Mirsky ‘The Crystal Plant’

ここで語られている鋭い指摘を具体的に解釈してみよう。文字と紙面が分けられている。文字とはフラクトゥールで組まれた個々の単語が映し出す輪郭であるパターンのレベルで、紙面とは組版表情である単語が集合した文章や段落におけるテクスチャのレベルのことである。

パターンはフラクトゥールの醸し出すアセンダーやディセンダーの独特な伸び方であり、それが生み出す単語の形状で、テクスチャはこの場合では「折れた(割れた)文字」と呼ばれるブラックレター(その一種であるフラクトゥール)の集合による黒インキの文字と印刷用紙の白とが見せる強いコントラスト現象で、厳格さを帯びた複雑な文字の細部の隙間からまるで屈折して見えるかのように印刷用紙の白が目に入ってくることを指している。書体の特徴を視覚的に印象付ける要素だ。マースキーは続けて書く。

水晶の透明性は天国のようであり、歴史の円環を超越して永遠に不動だと考えられました。

Lawrence Mirsky ‘The Crystal Plant’

有機的なフラクトゥールのロマン主義的遺産は、無限大というゴシックの考え方と繋がっています。

Lawrence Mirsky ‘The Crystal Plant’

つまり、透明性は感覚的な受け取りであるが、確固とした環境として人々の内面に定着したというのだろう。それはまた普遍性を帯びて、「永遠に不動」という信仰的ともいえる思い込みの「無限大」の「遺産」として自己確認の強い味方となるらしい。

そしてマースキーは加える。

有機自然的な造形は、国家の個性として可視化され、前面に登壇します。ドイツ公民権の文学的かつタイポグラフィの象徴だったし、共同作業と経験の象徴でもありました。

Lawrence Mirsky ‘The Crystal Plant’

だが、この社会的有機体論はやがて登場するファシズムの浸透を助長した。ナチは、そのブラックレターの伝統を汚した。つまり、ヘルダーらによってひととき闇を隠して民衆に勇気と希望の光を与えたかに見えたブラックレターは、表層面での暗示を秘めつつその光を覆い隠すほどの象徴的な実態へと変貌する。わかりやすさの罠のような効果が現れ出た。

ブラックレターの醸し出す色調は、どうやら植物状のパターンという自然物の有機的な造形へのドイツ人の抱く信頼感や安心感と同調しつつ育てられてきた特徴なのかもしれない。

3. ブラックレターの背景:ロマン主義の諸相

自然観

上に述べてきた中心的概念としての自然観とは何か。ブラックレターの造形に、私は植物の枝や蔓や葉を印象的に想起できる。そしてドイツ人が何故このロマン主義という時代に有機的自然を中心的な価値として受け入れたのか、なぜブラックレターとりわけフラクトゥールが復活したか、その有機的自然とフラクトゥールの関係は何か、という疑問である。

このような素朴な疑問には、基本としてまずは「自然」という言葉を知る必要がある。つまり、その言葉の意味範囲や語感などの中心となる概念が我々日本人の思い描く自然とどのように異なるのか、という見過ごしやすい厄介な問いにつながる。

日本の自然観との違い

アジアのとりわけ日本における伝統的な自然観と、ドイツ人のいう「有機的」自然観は異なるようである。我々の思い出しやすい自然観は、典型的には例えば松尾芭蕉が言う「造化に随ひ造化にかえれ」「造化に随ひて四時を友とす」(『笈の小文※14』)という時の「造化」である。その自然観は、疑うことなく受け入れている存在であろう。つまり人間もまた自然という造花の一部であることを自覚せざるを得ない、という認識であろう。

それは「生きとし生けるもの」を包み込む大きな全体としての環境である一方で、他方では身近な個別の対象を日常的に精神の伴侶として取り入れて一体化を目指す存在を意味していると捉え得る。

それが表明されている文章がある。「松のことは松に習へ、竹のことは竹に習へと、師の詞のおりしも私意をはなれよといふ事成 …… 習へと云は、物に入りてその微の顕て情感るや、句となる所也」(『三冊子※15』)。

平安朝の歌人達が詠んだ和歌の中の自然はいわゆる花鳥風月が主な対象であった。それは時には優雅さでありまた時にはしみじみと深く感じる「あわれ」でもあった。それを唯一の感性として安心を得たひとときの共有感だったのだろう。その典型的で具体的な対象は、平安貴族の間でやがて抽象性を帯びて、半ば記号化され常套化されていることもあった。このことは正岡子規が喝破していた。

だが芭蕉に至って、自然は宇宙的存在となり視野が広まり、同時に内面化した。自然という微かで身近な「対象への没入」という意識的な態度で捉えられた。極大から狭小へと視点の自由度が増したのだろう。つまり芭蕉にとっての造化は鑑賞という対象ではなく、人間世界を広く覆うものであり、その中で生き抜く暮らしの事毎の行動を真綿に包まれたような状態のうちに、知らぬ間に支配されることを願う一体感であろう。

西洋のNatureの捉え方

ここに一つの貴重な案内となった資料がある。それは鈴木俊太郎『文明と自然:対立から統合へ※16』である。「自然」と訳される語の変遷を三大文明で眺めているその論からは、有機的自然観は復活だと解釈できる。

鈴木によれば、古代ギリシャ語の「ビュシス」はローマのラテン語の世界で「ナーチューラ」と訳出されたとある。「ビュシス」は「誕生、生成」であり、次にその結果としての「本姓、性質、性状」に分化し、次に「力、秩序」にも解釈され、最後には「構成物である地・水・空気・火」とも広がったとある。これがやがて統一的・包括的に「自然界の森羅万象」と捉えられたと教えてくれる。

古代ギリシャにおいては、デカルト以後の死せる自然 - 他から力が加えられてはじめて、因果的・機械論的に運動・変化が惹起されて他律的な自然ではなく、内に生成・発展する原理をもった生命的自然こそ「自然」の原型であった。

伊藤俊太郎『文明と自然: 対立から統合へ』

このようなギリシャにおける「自然」はなんら人間に対立するものではなく、人間はそのような生命的自然の一部に包み込まれていた。神ですら「自然」を超えるものではなく、それに内在的である。

伊藤俊太郎『文明と自然: 対立から統合へ』

つまり古代ギリシャの自然観は、「生ける統一体」だとの解説である。そして中世以降にアラビアやイスラム文明でアリストテレスから学んで訳出された概念が「タビーア」だとの説明がある。イスラムという一神教世界では「神の刻印」と言う意味が付着するそうだ。上からのある種の力を暗示する。

さらにギリシャでの「自然」が森羅万象の全てを含んだものを意味したのは、紀元前5世紀頃だと言う。それは「運動の原理・原因」を持つことが中心にあったことで、「起動因」「質量因」「形相因」「目的因」も自然を構成する要素だと明確にされたのは、アリストテレスであるとも言う。ここにはギリシャの多神教の伝統文化が埋め込まれているのだろうか。下って17世紀にデカルトがモデル的な概念を提唱したが、近代を迎えそこから始まる機械論的自然観と、客観的解釈が求められる実証主義的態度への疑問または反発による情緒的な回帰へと分かれた、と解釈できる。

また鈴木は、「イスラムでは自然はあくまで神の創造との関係で考えられた」と基本を解説する。そこで「アラビア世界ではイスラムの信仰にもとづき、自然が「創造」の問題と結びつけられたから、後のキリスト教ヨーロッパの自然観とつらなるものを準備した」としつつも、「アラビアの自然観が近代ヨーロッパのものに近づいた点はあったとしても、(略)終始、有機的自然観にとどまったことに留意しておかねばならない」と締めくくっている。興味深い指摘だ。

次に中世ヨーロッパの自然観の特徴として、鈴木による次の解説がある。

しかし中世キリスト教世界に入ると、こうした「パンビュシズム」の神・人間・自然の一体性は崩壊する。そこでは、世界の創造者と被創造者は明確に切断・分離され、神-人間-自然のはっきりとした階層的・異質的秩序が出現してくる。

伊藤俊太郎『文明と自然: 対立から統合へ』

ここでの「パンピュシズム」とは、「自然が人間や神を包み込んだ生ける統一体」という古代ギリシャの捉え方を意味した。ただし、人間を含む自然観は、ヨーロッパの一神教の世界観においては、創造者が絶対的な位置を占めた。だが多神教の世界であった古代ギリシャでは、神を自然の中に含んでいた。それが鈴木の言う「生きる統一体」であり、生々流転する自然という宇宙なのであろう。

キリスト教世界では神も人間も自然から乖離している。つまり、自然に対して人間は客体化され、自然も人間も神の創造物とみられるとする世界観だろう。人間に対して自然も客体化されることでもある。この概念の実践とは、神の絶対性とその存在への畏敬という強烈な磁力を意図的に発することで人間の行動や思考を大きく世界と結びつける戦略あるいは思想闘争と同義でもある宗教活動であり、同時に人間世界の何かがそれによって保護・保守されたと言える。

その延長から「脱自然化」と鈴木が指摘する「冷たい操作的思考」現象が中世ヨーロッパ世界を覆った。人間が生み出す機械あるいは数学的把握や認識と自然との二元論の隆盛を迎えたのだ。つまり、機械的・数学的・物理的な把握の対立項として自然が理解された。その理解の対極に有機的存在に光が与えられる時が来る。それが近代のロマン主義の契機だと理解できる。

さらに、柳父章の著『翻訳語成立事情※17』に尋ねてみる。柳によれば、「明治期の外国語からの日本語への翻訳には、翻訳のために作られた新造語」と「日本語としての歴史を持ち、日常語の中にも生きてきたことばで、同時に翻訳語として新しい意味を与えられた言葉」があるという。

ここで話題にしている「自然」は後者とある。そして、柳父は次のように自然という語における受け取り方の違いを指摘する。

Natureは客体の側に属し、人為のような主体の側と対立する。

「自然」は、「我」に対して対象化されている。その反対側に、「自然」に対する「我」がいる。

柳父章『翻訳語成立事情』

つまり、欧米のnatureを口にする際に、我々には用心が必要だと警鐘を鳴らしている。その一例として、たとえば日本における「自然主義文学」は、このヨーロッパの「自然」という翻訳語の誤解の上に実践されたそうである。いわゆる「あるがまま」という状態を「自然」と受け止めたのだろう。

西洋にあっては、自然は身近にあって言語化できるあるいは言語化すべき認識対象である。英英辞書(例えば Oxford Advanced Learner’s Dictionary)の第一義によれば「この宇宙に存在する全ての植物・動物などで、人間によって手を加えられないもの」であり、第二義として「人間により管理・制御できない場合でモノが物質界に起きる様」とある。人と自然は別の対象として二分された形で把握されていることがわかる。そしてその自然は基本的には文明の力を利用しつつ人間の都合に合わせて変えてゆく対象となっていく存在になる。あるいは人間はそれを運命づけられている存在なのだろう。

西田幾多郎の自然観

日本を代表する哲学者である西田幾多郎は、同じく哲学者の三木清との間での問答で彼の自然の捉え方を述べている。これは三木がまとめた『西田先生との対話※18』に載っている。解読は困難であることを自覚しつつも、まずは西田の言葉に耳を傾けてみる。

西田は、西洋の古代と近代の哲学を学び、独自の論を唱えた哲学者だ、という程度が私の無難で単純な理解だ。その彼は、自然という概念はギリシャ語の「ピュシス」の持つ意味である「生まれる、生ずる」という語源から捉えることが必要だと解説した後で、次のように語る。

われわれの意識・主観的自己といふものも世界から生まれて来る。さういふ世界を全體としてこれを自然と考へることができる。だから自然といふのは廣く歴史的に物ができて来る、さういふ世界の動きといふものが自然と考へられねばならぬ。(略)物が生まれるといふことから考へるならば、普通の客観的な自然だけが自然ではなくて、人間といふものもそのうちから生まれてくる世界が自然であって、われわれの主観的な行動といっても主観的に物を作るといつても、やはりそのうちで考へられねばならないのであるから、その全體が自然と考へられねばならぬ。(省略)人間も自然のうちに入つてゐるのであって、物理的の自然もこの歴史的自然のうちにおいて成立するといふふうに考へるといいのである。

三木清『西田先生との対話』

ここで自然は、環境における現象の姿の全体を指している。そこには人間の主観も含むという説だ。物理的で客観的な自然とは空間でもあり、歴史的な自然とは自己の時間でもある。

次のような語りの中では、有機的なものへの言及も見られる。ここでの西田の言葉からは、同時に時間という観念を観念的なものだけとして捉えない、身体的で日常的ないわば実在界の認識主体を含める意識の働きが注目されているのではないか。

生命はヴァイタリズムでもメカニズムでも完全に考へられ得るものではない。相反するものが一つであるといふところに生命は考へられるのであつて、例へば有機軆においては各細胞が對立的に考へると、有機軆といふものはそれだけで成立することは出来ないのであって、それはいつでも環境においてあるものである。(略)しかるに歴史的な世界は一が多であり、多が一であるといふ弁證法的世界であり、絶對に相反するものの統一であつて、すべてのエレメントが對立的でありながら統一的である。かような世界は時間的であるとともに空間的、主観的であるとともに客観的、個別的であるとともに一般的である。これが歴史的な實在界である。さういふ絶對矛盾の世界は自分自身で動いてゆき、自分自身を形成してゆくものであるが、人間はこの世界のエレメントである。

三木清『西田先生との対話』

西田は「自己運動が生命の本質」とすることから、「無数に相対立し相反するものの同一」という面白い理解を示している。有機体は環境に働きかけることで生きる実体であり、いわば生命である。

そして、上の引用には「絶対矛盾の自己」というどこかで耳にした言葉があり、西田独自の思想がうかがえるが、これは恥ずかしながら私には未解決であるために語れない。彼はこの矛盾を矛盾とは捉えていないのではないのか。ただ言葉の上では「矛盾」ではあるが、実体としてそれは統一体という自然の中での動きや機能の一つとして認めていた、という把握だと理解してみる。

そこで西田の自然観は、有機体の活動する密接不離の統一的環境と言えるだろう。それは時間と空間の統一体でもあり、「人間もまた社会や世界のエレメントだ」として、この先に自然という宇宙、宇宙という理解困難な存在を前提として描いていたかもしれない。主観の存在こそ人間の自然把握の矛盾に直ちに宿命的に遭遇するのかもしれない。

人の中に宇宙という自然があり、人の外にも自然という宇宙があるということで、このあたりの理解で留めておく。なお、西田は晩年にはギリシャ哲学に新たな視点を発見したと『西田幾多郎随筆集』に書き残している。

鈴木大拙の解説

日本人で世界の思想界に最も影響力があったと言われる鈴木大拙にも、自然観に関する記述が見られる。大拙は先の西田との交友があった同時代人である。大拙の文章には例えば、『東洋的な見方※19』の中の「日本再発見」という章があり、そこでネイチャーの訳語として「自然」という語の選択に不適切さを指摘して、次のように書いている。ここでは「ネイチュア」とは西洋の語として、「自然」は東洋の語として語られている。この分けて語る厳格さに注目すべきだ。

西洋のネイチュアには「自然」の義は全くないといってよい。ネイチュアは自己に対する客観的存在で、いつも相対性の世界である。「自然」には相対性はない、また客観的でない。むしろ主体的で絶対性をもっている。

西洋のネイチュアは二元的で「人」と対峙する。相克する、どちらかが勝たなくてはならぬ。東洋の「自然」は「人」を入れておる。

「自然」の自は他と対峙する自ではない、自他の対峙を超克した自である。主客相対の世界での「自然」ではない。

鈴木大拙『東洋的な見方』

そして、「自然」に代わる言葉として「真如」がふさわしいと説いている。その意味とは、次のようである。

他からなんらの拘束を受けず、自分本具のものを、そのままにしておく、あるいはそのままで働くの義である。松は松のごとく、竹は竹のごとくで、松と竹と、各自にその法衣に住するの義である。

鈴木大拙『東洋的な見方』

この最後の言葉は、老子の思想からの解説として紹介されている。これは芭蕉の自然観を思い出させる。つまり上に挙げた言葉以外に、「松のことは松にならへ。竹のことは竹にならへ」という『笈の小文』の中の有名な言葉である。この一体感あるいは自他を分けない「未分」の状態への無意識の没入とでも言えようか。西洋の二元論に発する思考癖と東洋の感性的な思索の思考癖との差異が指摘されている。しかしこの未分論は、日本人といえども自覚しにくい状態であるだろうし、もしかするとこのような自然観は、明治時代以降に西洋化に憧れてきた現代の日本人には既に理解しがたい感覚となっているのかもしれない。

「自然」あるいは「真如」にしても、東洋の自然すなわち日本の伝統としての自然観とは、禅あるいはそのほかの仏教思想からの発展の中で培われた文化の中での人の内面と外面との区別のない感受性が元にあり、自他を意識しない一体感という安心と無意識の覚悟に覆われているのであろうか。これは主客をまず設定することで思考を巡らせる西洋の二項対立的な強固な枠組みとは決定的に異なる。主客に始まる二項設定関係、あるいは明快な差異化を強く志向することから始める観念作用は、様々な場面で必ず対立を起こす。それを止揚するにもまた二項設定において解決する。永遠に働かざるをえない観念か。

文化的流行

先に引用した阿部の文章でいう「呪術的」な内容に戻る。この内容とは、森と湖の喪失という嘆き、超自然的な力の回復への期待感または祈りが音楽と哲学に反映したという意味だと理解できる。私はクラシック音楽に不案内だが、多少の固有名詞は思い出せる程度だ。教科書的な案内書の助けを借りれば、次のような展開があったと分かる。クラシック音楽の中心はドイツだったことがすでに何らかの特徴を語るであろう。

音楽

音楽では、いわゆるバロックから古典派、そしてロマン派へとつながる17世紀以降の流れがある。17世紀から18世紀中頃までに流行したのがバロック派である。その代表格はヘンデルやヴィバルディであり、バッハに至って頂点に達した。それは儀式的、装飾的、慰安的、様式重視と称され、宗教色が濃く重厚荘厳な調べが印象的でもある。

バロックの後は古典派が台頭する。18世紀後半から19世紀にウィーンを中心にハイドンらが競った時代であり、オーストリア生まれではあるがモーツアルトなども含まれる。人間的な感情のほとばしりが台頭したとされる。

そして次にベートーヴェンが開いたロマン派が席巻する。ブラームス、ワーグナーなどがよく知られている。ベートーヴェンは儀礼の伴奏とされていたバロック音楽の特徴を、いわば精神性の発露として取り入れて強力に打ち出した。音楽において神を括弧に入れて、人間への眼差しが強く反映したといえよう。

シューベルトは歌曲を多く残し、ロマンティックで抒情詩的な特色を残した。メンデルスゾーンは幸福感に満ち、ワーグナーはゲルマンの神話を題材にした大曲を残し、ブラームスはベートヴェンを意識しつつも特徴ある音を追求した、と言われる。

評論家の加藤周一は自伝的エッセイ『続 羊の歌※20』の中で、リヒャルト・ワーグナーについて、ドイツ留学中の強い衝撃的な経験を記している。『トリスタンとイゾルデ』をウィーンで聞いた際の感想である。

音と化した不合理性・破壊性・強迫性―― それはまさに、決定的にヴァーグナーを定義すると同時に、またその音楽において要約されたドイツの浪漫主義の全体を定義するのではないか。

加藤周一『続 羊の歌―わが回想』

組織的・体系的・合理的なドイツ人の文化は、多面においては、度はずれて生々しく、非合理的な激情にみちあふれ、その国の言葉で《Rausch》という陶酔に人を導かずには置かない。私はヴァーグナーを聞くに及んではじめてその陶酔の抵抗すべからざる所以を知ったのである。

加藤周一『続 羊の歌―わが回想』

ここに、ドイツ人気質の持つ極端な両面が指摘されていている。加藤は「体系的な思考の正確さと合理性」をドイツ人の大雑把な気質と特徴だと捉えていたが、それは一面であったと気づいたという。また加藤は、ワーグナーの資質や行動をロマン主義の定義において重要な存在だったと捉えた。またそれは不合理性、破壊性、強迫性がロマン主義の核としてもあり得た、という話となる(ただし恥ずかしながら私はワーグナーを真面目に聴いたことはないために、具体的な状況を思い描けないし語れないことをお断りしておく)。

鷲巣力は『増補改訂 加藤周一を読む※21』の中で、加藤の執筆展開方法がヴァーグナーの楽劇作曲法を連想させると書いている。ヴァーグナーの特徴は「「示導動機」と呼ばれる人物や感情や事物や状態を表す音型を基本として、これを組織的に操って作曲される」と述べ、次のように解説を加えている。

示導動機は一つの作品に数多くつくられ、(略)最初には小さく単純な音型として示される。(略)その後に、その動機は複雑に変奏され、他の動機と組み合わせて用いられる。

鷲巣力は『増補改訂 加藤周一を読む』

これはベートーヴェンの交響曲に現れる手法と似ている。一つの主題が様々な変奏を繰り返して発展することを指している。この作曲法にドイツ人のある種の特色を見出せるということから、その手法がドイツ国民の間に広く深く通底する何か具体的な例が見られるのであろう。それは例えば、ドイツの多難な歴史にうかがえるいわゆる芯のあり方を希求する時代の現れでもあろうか。その芯のある形をした根は、時代の状況に対して異なる現れ方をする、とでもいうことかもしれない。

ここでのドイツ人の極端な二面性の指摘は、ブラックレターという活使書体の使用に一定の示唆を投げる。極めて大雑把ながら、ドイツ人の心象や行動には、この二面性へのおそらく苦い自覚を含めて、複雑な行動への契機となり得るある種の情念と理性との交差が絡み合う事情が常にあるものと察する。

ちなみに、加藤は「熱狂」を嫌っていたそうだ。これは鷲巣力が、先の引用とともに紹介している。そこではドイツ語のラオシュ (Rausch) という陶酔、酩酊、熱狂という意味の語が紹介されている。熱狂は一方では身体と感情の爆発的な解放であり、短期または一瞬の激情の発露であり、それは沸点が最高潮に達する時間と言える。他方で、教唆と扇動と付和雷同でもありうるし、周囲の環境に自己を陶酔裡に蒸発させる行為でもあろう。それは一言で表せば自己喪失に近く、環境に全面的に委ねる快感の当然の肯定であり、自己の全存在を環境に委ねている状態だ。

その状態は人間臭くもあり本能的な条件反射で正直でもあり、気分転換的な解放の効果でもありうることから、一面で肯定できる。ただしその肯定には、その後で生まれる、あるいはその後に引きずる感傷的な自己像に対して、人がどのように捉え直せるかが重要であろう。つまり理性的な反芻の働きにこそ、扇動に陥らず雷同せずに、己の立ち位置に戻れるかどうかという火照った体温と冷たい頭脳の中での格闘が求められる。

そして熱狂はまた往往にして冷めやすい。膨張的現象が頂点に達する上昇現象が急激であればあるほど、その冷却という下降の傾斜角度もまた鋭く、一気に冷める。このような状態を私は「ジェットコースター現象」と呼ぶ。経験上、これは企業や人間にも当てはまる現象である。企業の急激な社員の増員や業績の膨張、人間の行動における応援や人気の度合いなども、一種の熱狂的な行動であることが多く、それは一気に勢いを失うという厳しい顛末を迎える。個人でも社会の動きでも往々にして目にする事態だ。

さてロマン派の音楽は、一種のユートピアを期待する広く大きな音楽空間を想像し、さらに森と湖を象徴とする自然への憧憬と抒情が裏にうかがえるらしい。自らの内に単なる憧れを注入されることで人間的な感情として自由に解放・表現するという古典派の段階から、別の次元へと移った。

失われた自然への愛おしさが音楽家の内面の底に流れ込んでいたのだろうか。波長という音の色彩の連なりが人間の内面に深く浸透することで、宗教的な感情に似た力強い励起から激励へ、やがて呪術的な恍惚という心的状態と同時に身体を含む激しい興奮へと昇華することが考えられる。そのように、ロマン派に至って民族共通の深い憧れへの覚醒が起きたと言えるだろう。芸術家たちが時代を先導した一種の幸福な期間が続いた。つまり「ラオシュ」がロマン主義を支えた。

解説書(『ドイツを知るための60章※22』)では、ドイツの音楽の特徴を、演奏家に託して次のように解説している。

音楽は「再現芸術」であるので、私たちは作曲家の生み出した曲に直に接するわけではなく、演奏という再現形式、指揮者による解釈を介してその曲に接することになるのである。

総じてドイツ系の演奏者は、音のすみずみまでゆるがせにしない几帳面さ、揺るぎない構成感、メリハリのきいた音作り、そして華麗であるよりもいぶし銀のように重厚な音色を特徴とする傾向にある。

早川 東三, 工藤 幹巳『ドイツを知るための60章』

厳格な解釈に基づく厳格な音作りに加えられるゲルマンの実直な精神性を、まるでライン川やドナウ川の川面に悠々と広げるように、ある憧れの感情や理想を音に託すかのような説得でもある。

他方で、ロマン派のその感情は一歩間違えれば、大きな落とし穴にはまりやすいという危険をはらんだ。そして現実的にアーリア人種という自覚が呼び覚まされ、息吹の残っていたロマン主義の残り火にヒトラーという炎が飛び移り、ユダヤ民族排除という外敵を共有させ敵視して利用して、小さい己の実現へと至る。

このような「呪術的なものへの憧憬」における不気味さが、阿部のいう「あらゆる機会」の範囲に、印刷技術つまりタイポグラフィという活字書体と文字情報伝達の演出手法に現れても不思議ではない。

己が己を賞賛し快感を味わう経験は、いつの時代でもどこでも要注意である。それは人間に共通の否定し難い快感や恍惚感であり、麻薬と同じだ。この自愛の心理や感情あるいは愛国への傾きは、おそらく人々に等しく備わっている。この種の心的発動は、坂道を高揚しつつ昇る方向ではなく、むしろ坂道を転げ落ちるような勢いではないか。しかも加速度がついて制御不能な勢いへと至る。

作家の司馬遼太郎は「愛国心は沸点が低い」と注意を促した。容易に点火し、激化しやすい。愛国心とは元来は自然な情であり、否定すべきものではないだろう。ただし、これは利用されやすい欠点があることを心すべきだ。自民族の歴史上の勝利や長所だけの羅列などの強調と賞賛は、現代でも多く観察できるかなり意図的で巧妙な情報発信現象だ。

文学

文学では、16世紀のバロックの時代に、ドイツ語の浄化という流れが起きた。外国文学と外国語の流入への対抗心・危機感からである。18世紀の啓蒙主義の時代を経て、やがて「疾風怒涛」運動が起きた。人間の感情面や意欲の回復という熱い気風が特徴であった。フランスの思想家ルソーの「自然に還れ」というフランス革命につながった言葉への共感があったとされる。これは芸術と思想面での「反啓蒙主義」「内発的な生命力の主張」だとの解説があるとおり、いわば近代への自覚に向けての助走かも知れない。

この動きを主導した人物に、ハーマン、ヘルダー、ゲーテがいた。それは普遍性追求の時代でもあった。この博覧豪気(強記)の超人ゲーテは、シラーとともにドイツ古典主義文学を確立した。やがて19世紀に入り、個性に目覚めるロマン主義が起きて広がる。

さらに分かることがある。ロマン主義文学は抑圧されていた情・意の解放を求める動きで、「反形式で、詩的ではなく発展的・静的であった現況からの離反であり、それは感情と情熱が絶対的である疾風怒濤運動とは異なる」と解説書にある。18世紀から19世紀にかけて多くの小説・詩・戯曲が生まれたが、そこに解放という日差しが見えていたのだろう。

ギリシャ・ローマ以来の伝統的な自然観から放たれて、人間は自然の中に組み込まれているという安心感、そして階層的で異質な秩序という伝統的な古来の自然観から脱出できる開放感がこの時代のロマン主義に流入したと思える。その安寧は心の緩みを生じさせやすい。その一瞬の緩みは致命的な事態へとたやすく急展開する。

また、この頃には「ビーダーマイヤー」つまり正直者という意味を基本にもつ市民文化の動きがみられた。文学をはじめいくつかの分野にも及んだ影響を持つ。「簡素質実を旨とし、孤独な美と教養、静けさを求める生活様式」だとの説明がある(『ドイツを知るための60章』)。

またこのビーダーマイヤーは、ドイツ人の解説にもあるとして、その引用が見られる。それは「ロマン主義的イデオロギーの大衆の中での支配の時代、ドイツの俗物性へのロマン主義の浸透の時代」であり「社会的に危険な「深刻さ」で貧困を克服しようとする試みに、もっともよく対応するものではなかったか」という言説(橋川文三『日本浪漫派批判序説』)である。この簡素さを求める顕著な傾向は、プロテスタント的傾向と言える。

日本における浪漫主義と自然

ところで、この運動が日本にも及んで、ロマン主義文学が昭和初期の時代から起こって、若い世代に心情的な影響を与えた。ただし、橋川文三『日本浪漫派批判序説※23』によれば、日本ではこの主義の核には、天皇制の元での国粋主義の時代における強烈な柱となった激情的な言説が特徴だった、とある。これは満州事変に遡る動きであり、国家主義による弾圧などに見られた軍部権力の暴走を支えた。そしてこの主義の中心には保田与重郎、亀井勝一郎、芳賀檀などがいた。いわば近代批判が根にあって、若い世代の心の中に思想を装った激情的な言説のスタンプを容易に押せる装置として、ロマン主義運動が有利に働いたと言える。後に「近代の超克」がささやかれてもいる。これはドイツのロマン主義の影響を受けたとはいえ、それとは異なる運動として社会を覆ったと言える。

さらに橋川は、日本ロマン派の成立の経過とその特殊性について記している。次のように解説している。

大正・昭和初期にかけての時代状況に基盤を有するものであること、また、プロレタリア的インテリゲンチャの挫折感を媒介としながらも、もっと広汎な我国中間層の一般的失望・抑圧感覚に対応するものとして、その過程の全構造に関連しつつ形成されたものであるという観点。

橋川文三『日本浪漫派批判序説』

また、このロマン主義の運動において日本の若い世代に中核的な影響力を発揮した保田与重郎の言葉から、日本のロマン派の思考内容を分析した。その一つが「農本主義」「日本美」「反文明開化官僚主義」「情緒化された革命思想」「耽美的パトリオティズム」がある。さらには論理よりも心理、理性よりも修辞(レトリック)、思想よりも様式(スタイル)」を活用して論を展開したという特徴があるそうだ。

さらには一般にロマン主義者に共通する方法として、自己疎外があるとして、「世界の中にある存在としての自我を、世界から阻害しようとする志向」があるとも指摘する。自己疎外の先には、公式的な傾向として、排外主義が内側で醸成され、やがて便宜主義的な解決法として外へと噴出するようだ。安易な心理上の費用対効果的な行動というべきだろう。

日本においては、封建制に浸潤された生き方が、科学というよりも「自然」のロマン的イメージの中に人生観上の新たな工夫を見出した。

おそらく、政治意識の美意識への還元は、右にのべたような「自然」観念を媒介として成立すると考えてよいであろう。「さかしらのままにてある」自然という思想は、まさに和魂と荒魂の馳駆する感性界の即時的・美的容認を意味するが、それはまた、いわば人間的自然と自然的自然の未分離を意味していた。

橋川文三『日本浪漫派批判序説』

これは日本風の「曖昧さ」に通じるだろう。また、日本のロマン主義における自然観の違いにも触れられている。

近代日本の文学のいわゆる自然主義の「自然」が、ヨーロッパ的自然概念と異質の意識を前提としていることはしばしば指摘されるが、そこでも自然は人間感性の即時的状況の意味であるが、いわば人間的欲望(主情主義)の展開として考えられている。

橋川文三『日本浪漫派批判序説』

これは、時代状況への感情的な反応と言える。橋川はドイツロマン主義との関連では、先にも挙げた市民文化を表す「ビーダーマイヤー」という語を取り上げている。それは小市民的な生活感であり、「ドイツロマン主義的イデオロギーの大衆の中での俗物性へのロマン主義の浸透の時代」であったとする。この「俗物性へのロマン主義の浸透」こそ、時代の底に流れていたある種の自信の回復または解決法への安易で無自覚な接近という心理だろう。ロマン主義と自然観において、ドイツと日本との共通点は、俗物化への急速な傾斜と言えよう。

言語論

バロック時代にドイツ語の浄化という動きがあった後、ロマン主義の思潮の中にあって文学と音楽以外での分野で、独特の言語論が活発に吐き出されたことがわかる。私にとっては理解には程遠いが、言語に関してもロマン主義としてくくれる動きがあったということには、興味をそそられる。

その事情に関しては「ドイツ語が拓く地平:シリーズ1〜3」が参考になる。この中のシリーズ3「ノモスとしての言語※24」に尋ねてみる。近代ドイツにおけるブラックレター崇拝の色濃い背景となるこの時代の熱い動きを一瞥できる。

ちなみに、我が初歩的な理解ではあるが、ノモスとはギリシャ思想における4つの愛の一つだとされている。それは意識的行動であり、「規範、慣習、法律」と和訳されうるが、その基本には「善的意欲の愛」がある語彙である。他の3つの愛には、エロスという「美的憧憬の愛(感性であり情的行動)」、フィロスという「真理希求の愛(思考と理知的行動)」、そしてアガペという「神の愛、自己犠牲の愛(態度であり日常的姿勢)」がある。詳細は神学者で牧師の山本三和人著『神への反抗※25』からうかがえる。

「〈自然〉の諸相」

「ドイツ語が拓く地平シリーズ」の3章、宮田眞治の「〈自然〉の諸相」は、副題に「近世・近代ドイツ言語論における〈自然〉〈起源〉〈超越者〉の関係を巡って」とある。

17~18世紀のドイツにおける「自然」というキーワードを巡っての数人の代表的な学者たちの説を論じている。ここでは文法学者ショッテル、神秘主義神学者のベーメ、哲学者のライプニッツとヴォルフ、言語学者のヘルダーとハーマンという名前が並ぶ。

17世紀中ごろにはドイツ語の卓越性や完全性を証明するという動きが見られた。その中でも例えば「ドイツ語純化運動」を提唱したショッテルは、自然と言語の関係を「自然と言語の結合そのものを『超越者』に支えられたものとみなす。言語そのものが、根源的には『超越者』に由来する」として神の助力があって言語が成立しているとする説を編み出した。それは、ドイツ語が超越者に由来する言語であるとして、言語が人為と経験から生じたのではなく、アダムの言語つまり完全な言語として想定するあるいは信じる言語から由来すると、その優位性を強調したことになる。「超越者」「優越者」という語に、この論の特殊性が露わであり、神は至極便利な語でもある。

ベーメは「アダムの言語」を自然言語なるものとして、人為的なものではない完全な言語とした。いわば言語は超越者に由来するという神秘的な説である。そして「息、発生、分節化に対する身体論」に注目した。

ライプニッツは理想の言語を想定して、やはりアダムの言語を起源とする説を支持し、普遍記号論構想で知覚と情動と音声の結合を説いたという。アダムの言語を想定して、それを緻密に検討したのだろう。

本稿でも取り上げたヘルダーは、言語の神的起源説を発表し、人間の内なる自然と外なる自然が出会って言語が生まれた、と説いたという。ドイツ語の卓越性を説いた。ここでは「自然」は人間の内と外に、その存在が想定されている。人間の内なる自然とは、何を指すのだろうか。

ヘルダーにおいて、人間を取り巻き、人間もその一部である〈自然〉と、人間の諸能力の〈本性〉の双方が、全面的にその言語論に取り込まれた。それは、一方では言語の必然的発生を〈自然〉と〈本性〉から〈説明〉する試みとなった。

大宮勘一郎, 田中愼『ノモスとしての言語』

思考する本体である人間は、どこまでも自己主体という殻から逃れられないのだろう。主観という磁力から逃れられない人間の性を痛感する。また、ハーマンについての結語では、次の解説がある。

ハーマンが突きつけたのは、この二つの試み(自然と本性からの解明:引用者)はそもそも両立可能なのか、という問いに他ならない。説明の土台とされる自然は、すでにそのように人間知性によってあつらえられた自然であり、そのような自然に依拠する思考は、人間の知性に合わせて言語に手を加えようとする発想に通じるのではないか、というのである。

大宮勘一郎, 田中愼『ノモスとしての言語』

まさに人間の知性の都合により、言語論が議論されることへの注意喚起である。同時に、自然を持ち出す思考にも疑問が投げられてもいた。

ともあれこの時代の主流は、ドイツ語の優位性を原始以来の歴史を遡って説いていた。宗教という暗黙の基盤の上に咲いた論理でもあったと捉えることができる。その裏にはヨーロッパの自然観の修正も図られていたという背景があった。

「言語の美学」

武田利勝の「アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルにおける言語の美学」の副題は「リズム起源論から芸術の自然史へ」とある。芸術の造形活動へと至るための言語論である。ここでは「言語的感性論」が紹介されている。これは汎神論的世界観に基づいて「神と自然の同一性を寿ぐ」という視点が基本となっている。

つまり、言語を美学として捉えることから、「神のような見えざる根源的力の日差しに当てられて育まれる」と唱える。いわば感性論的な情緒から、音声と聴覚の自由な気分からの共感的なものに注目している。ここでは意味伝達以上のリズムや色彩感への言及も、武田によって以下のように紹介されている。

彼らの言語理論はむしろ「言語美学」として理解されるべきだろう。ここでの「美学」は、その本来の意味にしたがって「感性論」と解することもできる。すなわちロマン派の言語美学が強調するのは、言語にまつわる悟性的機能面(伝達機能や認識機能)ではなく、総じてその感性的側面なのである。具体的には、言語の持つ響き、リズム、—— 要するに音声的・聴覚的なもの——、そしてそれらによって想起される内的気分(つまり共感覚的なもの)への関心が先行するのである。

武田利勝「アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルにおける言語の美学」

そして論者は、「自然全体を人間化(擬人化)する」というシュレーゲルの言葉を紹介する。さらに、人間には対立する2つの原理の統合があるとして、「外界からの刻印に依拠する動物的な生と、自然を己に従属せしめんと努めるもの」つまり「受動性の原理」という動物性と、「純粋活動の原理」という純粋知性を分けている。「この二つの原理が対立しつつ統合された存在、それが『人間の自然』である」という解説だ。

身体でもある人間とその精神・道徳における韻律論であることから、シュレーゲルらの考察にはかなり特殊な論理が組み込まれている。このような原理が人間の言語の発生と展開において起きたと理解できる。ともあれこの時代の言語論を牽引したシュレーゲルは、美学として言語をとらえる感性論的な視点からの論理を展開したそうだが、そこにはかなり強引な独自の価値観が働いていると受け取れる。

以上の2つの論の側面として言及される「自然」と神との関係がまだわかりづらい。ここではヨーロッパの伝統にある「物理的な対象」として自然をみなしていない。これらの言語論に共通する基本点には、感性的あるいは宗教的な観点がアプリオリとして潜在しているのだ。つまり「自然」は、この時代のロマン主義の思潮の上では、言語論のキーワードの一つであるが、そこに「純粋」や「道徳」なる言葉を用いる論となると、芸術を念頭に置いているとはいえ、我が観念が浮遊して混乱が起きる。

ロマン主義のまとめ

近代ドイツの特定の世代には、ドイツ語がブラックレターで組まれた書物に対してある種の思い入れがあるのではないか。ブラックレターとりわけテクストゥーラとフラクトゥールという活字で組まれたテキストを読み進むという行為には、この個性的な文字が視覚に入るやいなや黙読という内的な音声として頭の中に読む声が響くときに、何らかの反応が起きるだろう。だがその際に彼ら読者にはいわく言い難い生命のかすかな震えまたは胎動を連続的に感じるのかもしれない。

言い換えれば、フラクトゥールの強めのコントラストと繊細な曲線という視覚を通した印象だ。それは内的に音声化された言語とともに感情が震えつつ一体化して、「内なる自然」を感じつつ読み進む習慣として身体化されると想像する。自然を内に取り込んだ、自己の存在と一体化させようと強く望む意志があり、そのまま神と向かい合うような働きが起きるなどと想像できる。

そうであれば、これは明らかに機械的自然観を嫌悪する優越的で特殊な感性の働きである。またそれは時代の思潮だけでなく実利的な誘導によって知らぬ間に与えられた感覚といえよう。このように先導された世代には、至極当たり前の行為の中に組み込まれた、中世以前の自然崇拝の有機的な接近へと導かれた神と自然と自分の一体化を実現しているような感覚を得た喜びにつながる現象といえる。

先にあげた「透明性についての精神的な隠喩」との関係はどう解釈できるのか。これについては、規則的で複雑にきらめく光の粒への憧憬がある、と先に書いたが、フラクトゥールの圧縮された文字と字間のかすかな隙間に潜んで、そこから発する喜びの透明の光が植物的な蔓や葉を浮き上がらせるという情景を描いてしまう。

しかし自然へのこの感覚は、あくまでも対象として自然を客体化させている状態だ。自然と一体化に達することや自然への没入が目的ではない。なぜだろうか。自己はすでに近代の自己であるが故に、あくまでも憧憬としての方向が目的化されていると思えるからだ。そこに限界もあったのだが。

さらに、近代言語学では音声を扱っている。つまり、言語論は古典的には意味論と統語論であり、その扱う対象は文字表記である書記言語(エクリチュール)ではなく、音声言語(パロール)である。このロマン主義の言語学も、先に見たようにその例に漏れないが、無意識的に後天的に文字がその裏に隠れていることを前提としていたと言える。これについては出口顯『声と文字の人類学※26』が参考となる。つまり音声が文字に優位であったとする従来の言語の歴史観への疑問が提示されているからである。

17世紀以降のドイツにおけるロマン主義は、ドイツ国民としての自意識の覚醒を促す手段としての役割をいっそう鮮明に果たした。小説、音楽、言語論を通して、自意識を結果的に強化し広めようとするこの動きは、その下流でナチズムという名の船が川面を上滑りした姿へとつながる。

ただその滑り方が、船の数を増やして下流の浅瀬を占領した。「静かな川の流れは底が深い (Still waters run deep)」と言われる格言がある。人間の人格に当てはめれば、「思慮深い人は、心が安定している。常に平静でゆったりと落ち着いていられる人の心は深い」と解釈できる。この時代の流れの底がもう少し深かったならば、ナチズムの影響も少しは抑制できたかもしれない。川底を人々に見えやすくした原因が、いや川底をかき回した原因が、ロマン主義という思潮だった。この見方は、ほぼ1世紀を経た者の眼に映る景観であろうか。

いわゆる気運や気分という感情による刹那的な燃焼現象は、ロマン主義の風に相乗りした為政者の策略だった。それはさらに、情報伝達における文字書体の強制的使用にも影を落としていた。その使用にあたっての国民的規模での受容をいっそう容易にしたことにつながるのだ。

このドイツ近代においてタイポフラフィに携わる者は、過酷な時代を迎えることになる。それは、時代の動きを黙認する単なる受注業者的な服従性に甘んじていて良いのか、という社会と自分への問いかけを求められる時代である。それはタイポグラフィの歴史上での新しい自覚をもたらしうる機会だったとも言える。

ロマン主義は、結局のところ神秘主義を外すことなく審美主義を推し進めたようだ。「平和」や「正義」などのようないわば絶対肯定語の一つとして、美という語を扱う姿勢に、危うい操作の意図を指摘せざるを得ない。美という類の否定し難い語を多用して、誰もが疑問の余地なく受け入れられる語を盛んに連呼しつつ主張する態度は、日々の暮らしを懸命に生きる人々の日常の中に突如として容易に浸透させるに十分なノモスとなりうるからだ。いわば生きることで精一杯の中で大局観を失いがちな環境に押し込まれた我々市井人の意識をいとも簡単に釣り上げる操作だからだ。

文芸評論家の小林秀雄には「美しい花がある。花の美しさというものはない」という知られた言葉がある。江戸っ子らしい啖呵の効いた歯切れ良いアフォリズム的な、小林得意の断定的な調子だ。自己流の解釈では、「美しい」という形容詞はありうるが、「美しさ」という抽象名詞は意味がない、となる。前者の「美しい」は実感であり、感性のもたらす作用であるが、後者の「美しさ」は抽象的な把握であり、言葉で表し難い体験であり、言葉を使えば言葉の遊戯に陥りやすいということだろうか。(小林は「美は沈黙だ」と言う。この場合の美は抽象名詞であり、対象を理知で捕まえる言葉であるのだが。また「美しいものを見るには訓練も必要だ」ともいう)。美しいものは人の心を「有無を言わせず打ちのめす作用がある」とも言える。

つまり美を感じる心は極めて個人的な体験である。美しいものの意味上の共感は可能だが、重い体験としての心への浸透の深さや衝撃とその質量は計り難く、その比較は不可能だ。そこでは言葉は無力だ。

他方で美は、我々を安易に動かす力を持つ。美は人々の感情にある指針を与えることで、安易な具体的対象として浸透する。美はしたがって危険や誘導を孕み、万能薬として人に「有無を言わせない」力で説得のための武器あるいは看板(ディスプレイ的役割)となる。そこで感性つまり視覚と聴覚だけで判定できるレベルにおいて反応しやすい、と言えるのではないか。言葉という理知の力では捉えにくいために、美の受け取りのための時間は短く、直情的な感受と行動と繋がりやすいと言える。また、美を称揚する人は、「私は善人だ」と他者を安心させる見えざる熱や力を発散する。したがって「私を信じよ」という誘惑へと他者をいとも簡単に説得させる力へと変わる。その説得に無自覚に陥る他者は、忘我のうちに強く惹きつけられてゆく。やがて密かな安心感と自信を得られる。美は、個人の中だけの体験として止めることで内に深化させる意識がなければ、危険物なのである。人は「美」や「美しい」と口に出した瞬間に何かを得るが、同時に何かを失う。

ロマン主義における言語学者たちの美への執着は、純粋なだけに疑問を抱きにくい。そうであれば、真の意図を隠した言説かどうかを測る距離感を見出すべきだろう。美を中心に置く言説の及ぼす効果に対して、時流を見据える広い視野を持たなければ、己をすくい取られやすくなるという教訓を引き出せる。

ブラックレターに求めた生理と熱量

ここまでざっと見てくることで、ブラックレターに込められた象徴的な思い込みが見えてくる。それは、先のマースキーの言葉を踏襲すれば、フラクトゥールの単体としての文字の形状(フォーム)とその集合としてのテキスト(テクスチャ)の作用である。その元にある有機的な自然物とは、植物的として捉えやすいかと思えてくる。

つまり、それは同時に自己の中に自然を見出す試みであり、心地よさに安住する態度を肯定する一種の内向きで逃避的な態度とも言えるだろうか。それは音声言葉を固定化するにあたって文字化するために、ある象徴物としての文字の中のエネルギーが充満して、植物の芽が生まれ出て伸びてくるほどの命の熱量を抱え込んだ造形となると考えられる。

唐突ながら、私はここに吉田兼好の『徒然草※27』の一節を思い出す。

木の葉の落つるは、まず落ちて恵むにはあらず。下より萌(きざし)つわるに耐えずして落つるなり。迎ふる気、下に設けたる故に、待ち取る序(ついで)、甚だ速し。」(155段)

吉田兼好『徒然草』

現在では名詞として使われる「つわり」が、古語では「つわる」と動詞用法である。物事が目に見える前には下地や蕾はすでにある、と表面では気づかない因果の存在を指摘する。そして現象は一気に表に出る、と解釈される。いわば有機的で連続的な現象の生じることを諭しているような文である。

この一節から奇妙な妄想が生まれる。ブラックレターの内側にはあるものの「つわる」状態が宿っていて、その文字が音声に変換される際には、植物的な形状の蔓や芽がすでに生まれ出る契機が環境の中に宿っているのだろう、との想像を誘う。生命の生理現象としてある部分が結晶化するにはある一定の時間経過を要する。時宜を得て生じるその現象は、しかし人間の尺度から見れば、一瞬と感じられるはずだ。

次元を変えれば、ブラックレターの造形の裏には、ある種の抗いがたい郷愁やら自己愛の源が無意識に蘇る素地が、すでに「つわる」状態にあるのだろう。テキストの意味を読みとる中で、次第に情念のつわる状態から発露へと進む。まさに「兆しが悪阻(つわる)に絶えずして(各自の中で何かが)落つる(表に出る)」のだ。表に出た時には、もう止められない状態にあると言えよう。その危うい「つわる状態」として響いたものこそが、ロマン主義であり、その自然観でもある。

本稿「ブラックレター素描」最終回の第4部では、ブラックレターの隠然たる存在を、近代ドイツの神秘主義と国家主義とどのように関わったかを探ってみる。