最近、「デザイン・フィクション(Design Fiction)」という言葉を目にすることが多くなった。大手企業が製品/サービス開発に活用したり、MITメディアラボやカーネギーメロン大学で専門の研究グループや教育課程ができるなど、さまざまな方面で注目が高まっている。

このデザイン・フィクションとは、そもそも何のことなのだろうか?

デザイン・フィクションという言葉を生んだSF作家ブルース・スターリングは、それをSF(サイエンス・フィクション)のような物語世界にリアリティを与えるためのプロトタイプ(試作品)として捉えていた。この「スターリング的デザイン・フィクション」は、フィクションの中に制作物として具現化されたデザインのことだ。

一方、製品/サービスのデザインの現場や、HCI(Human-Computer Interaction)のようなデザイン関連の研究分野では、デザインのアイデアに説得力を持たせるための物語世界のことを、デザイン・フィクションと呼ぶことも多い。これは、ストーリーテリングの発展形のようなデザイン手法として役立つフィクションのことであり、「メソッド的デザイン・フィクション」と呼んでもよいだろう。現在、注目を集めているデザイン・フィクションは、この「メソッド的デザイン・フィクション」の方だ。

しかし、デザイン・フィクションはデザイン上の便利な手法というだけではない。オリジナルなスターリングの思想を探ってみれば、それがデザイン本来の自由や可能性を明らかにするものであることが見えてくる。

デザイン・フィクションはどう語られてきたのか

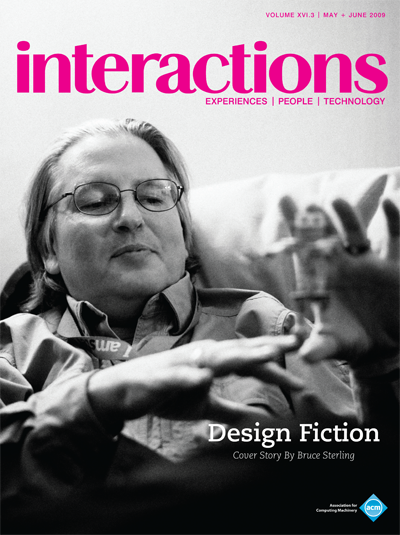

スターリングがデザイン・フィクションという言葉を生み出したのは、2005年の著書『Shaping Things』だったが、海外のデザイン関係者の間でひときわ関心が高まったのは2009年頃である。この年の初めに、スターリング自身が、HCIやインタラクションデザインの専門誌『Interactions』に「Design Fiction」と題したカバーストーリーを寄稿したことが、その引き金となった。

“Interactions” XVI.3 May + June 2009

“Interactions” XVI.3 May + June 2009

彼はそこで、作品の中でデザイン・フィクションを表現することを覚えるにつれて、自分のSFが昔より一段と引き締まったこと、SFは単なるフィクションではなく、ユーザーインターフェースを備えた工芸品であると気付いたことなど、自らの作家経験を通じた興味深いエピソードを語っている。また、紫式部の『源氏物語』と清少納言の『枕草子』のコンテンツとプラットフォームが、大衆小説と読者限定ブログのように異なっていたことを指摘し、それがユーザーエクスペリエンスの違いにつながっていたというユニークな分析もしている。そして、この素晴らしいカバーストーリーの結びとして、デザインもSFも、インターネット以降の時代にふさわしい想像/創造の力をデザイン・フィクションという形で具現化できるはずだと述べたのである。

その年の3月には、Near Future Laboratoryというデザイナー/エンジニア/リサーチャー集団で活動しているジュリアン・ブリーカーが、デザイン・フィクションを広く知らしめるためのエッセイを公開していた。ブリーカーは、デザイン・フィクションが批評的(critical)なものであることを強調しており、その考え方は、当時注目されるようになっていた「クリティカル・デザイン」によく似ていた。

クリティカル・デザインとは、現状に甘んじることなく、批評的な観点からより良いデザインを考えようという価値観や態度のことである。それは理論上、製品化やサービス化を目的としない、純粋に思念的(speculative)なデザインとされていたが、今では多くの企業でビジネスに活用されているのが実情だ。マイクロソフト、Google、Appleといった有名企業でも、クリティカル・デザインの取り組みとして、SF作家を招いて社内研修を実施したり、新しい製品やサービスの開発に役立つ仮想のシナリオを作らせたりしている。それらはまさに、「メソッド的デザイン・フィクション」の実例だ。ブリーカーのエッセイがデザイン・フィクションの批評性を強調し、クリティカル・デザインとのつながりを多くの人に印象づけたことで、その手法としての「メソッド的デザイン・フィクション」が広まった可能性もある。

ここでもう一つ注目したいのは、ブリーカーのエッセイに登場した「物語的プロトタイプ(diegetic prototypes)」という言葉を、スターリングが重要なキーワードとして認めたことだ。彼は、ブリーカーを全面的に支持してはいなかったようだが、翌年のインタビューでその言葉を用いながら、デザイン・フィクションの「定義」を語ったのである。

デザイン・フィクションとは、未来になっても何も変わらないだろうという考えを見直してもらうために活用する、物語的プロトタイプのことだ。今まで思いついた中で、この定義が一番しっくりくる。ここで重要なのは「物語的(diegetic)」という言葉だ。未知のオブジェクトやサービスが生まれる可能性について真剣に考えること、そして、世間一般の事情や政治的トレンドや地政学的な策略よりそっちの方に、みんなの力を集めようとしていることを意味する言葉なんだ。デザイン・フィクションはフィクションの一種じゃない。デザインの一種だ。それは、ストーリーというより、世界を伝えるものなんだよ。ブルース・スターリング

これは「スターリング的デザイン・フィクション」の公式な定義と言えるだろう。では、この「物語的(diegetic)」という耳慣れない形容詞の本質的な意味を、さらに考えていきたい。

デザインにおけるディエゲーシス

スターリングが重要だと語った「物語的(diegetic)」という言葉は、「物語ること」を意味する古代ギリシャ語を源とする「ディエゲーシス(diegesis)」※1という言葉に由来している。

プラトンは『国家』において、「いかに語るべきか」が「何を語るべきか」と同じく重要だと説き、何らかの出来事を語るという点はどんな文学にも共通しているが、その「語り方」には違いがあると論じた。そして、単純な叙述(報告形式)と称するディエゲーシスと、真似/模倣による叙述(劇形式)であるミメーシスとを区別した。語り手が自身の人格を保ったままでストーリーを語るのがディエゲーシスであり、語り手が時には声や身振りも含めて他の誰かに「なりきる」ことでストーリーを表現するのがミメーシスである。つまり、自らの世界を客観的に語ることを貫くディエゲーシスに対し、ミメーシスは「語る」というよりも、いわば他者を演じることを通じて、必ずしも自分自身のものとは限らない、さまざまな世界を「見せる」ことだと言える。

こうして言葉の由来を探ってみると、「物語的プロトタイプ」という用語が、スターリングのお気に召した理由がわかる気がする。ビジネスの現場で主流となっているユーザー中心主義的デザインは、いわばデザイナー自身がユーザーになったつもりで行なう、ミメーシス的デザインと言えるだろう。それに対して、ディエゲーシス的デザインは、ユーザーの立場で主観的にデザインを判断するわけではない。物語世界を作り上げるデザイナーが、そこに存在するさまざまなものに客観的なリアリティを授けようとするのだ。

そのようなディエゲーシス的デザインから生まれる「スターリング的デザイン・フィクション」は、物語世界の外部にある、製品化やサービス化というビジネス上の役割や目的を負うこともない。だから、機能するかどうかさえ問題にならない。ひたすら、物語におけるリアリティと知的セックスアピールを追求することで、イマジネーションとしての世界に人々を惹きこもうとするのである。

その一番わかりやすい例は、映画『2001年宇宙の旅』に登場していた、iPadそっくりなタブレット型デバイスだろう。

A scene where a tablet-style device is portrayed in the film

A scene where a tablet-style device is portrayed in the film

このデバイスは単なる映画の中の小道具であり、当然ながら実際に機能するものではなく、いわゆるモックアップと言えるだろう。これがまさに、その作品の中で本物らしく見える「物語的プロトタイプ」である。それは、この伝説的なSF映画に出てくる数々の舞台装置の一つとして物語世界に見事なリアリティをもたらしている、「スターリング的デザイン・フィクション」なのだ。

クリティカル・デザイン/スペキュラティブ・デザインとの違い

ところで、先に述べたクリティカル・デザインの考え方は、やがてその思弁的(speculative)な側面、つまり製品/サービス化することを目的としないコンセプチュアルなデザインであることが重視されるにつれて、「スペキュラティブ・デザイン」とも呼ばれるようになった。今では、クリティカル・デザインとほぼ同じ意味で、スペキュラティブ・デザインという用語が使われている。2014年に、それをテーマにした『Speculative Everything』という本が出版された際に、スターリングはそのレビューを自身のブログに投稿し、デザイン・フィクションとクリティカル・デザインの区別をはっきりさせておきたいと述べた。

彼いわく、この本のタイトルのように「あらゆるものをスペキュラティブに」デザインするという考え方は、抽象的な理想論のようなものにとどまっていて、具体的にデザインされた制作物という成果はまだ少ないし、そう簡単に増えそうもない。つまりクリティカル・デザイン/スペキュラティブ・デザインは、制作物を生み出すことよりも、デザインの理念やプロセスを見せることに偏っていて、物語的プロトタイプという制作物にこだわる「スターリング的デザイン・フィクション」とは、大きな違いがある。スターリングは、その違いを主張したかったのだろう。

そこで私が連想したのが、フランスの哲学者エリー・デューリングの「プロトタイプ理論」である。デューリングが論じる芸術的プロトタイプには、「作品」よりも「実践」に価値を見出そうとする現代美術において、いま一度「作品」の存在を見直そうとする意志が込められている。デューリングが考える「作品」は、デザイン・フィクションにおいてスターリングが重視する、具現化された制作物に通じていると思えるのだ。

そこで、『現代思想』に掲載されたデューリングの論文と、その訳者である武田宙也氏の記事を踏まえながら、プロトタイプ理論とデザイン・フィクションの関係を見ていきたい。

プロトタイプ理論とのつながり

現代美術には、大きく2つの理念を見出すことができる。1つは、芸術における「作品」の定義を広げること。もう1つは、作品と共に、あるいは作品そのものよりも、芸術活動としての「実践」に重きをおくことだ。

しかし、芸術は元々、理念というものを必須としていない。偉大な画家や彫刻家、音楽家といった古典的な芸術家が、ひたすら正確さや厳密さを追求し、あるいは無心に創作意欲を発揮することで生み出す作品は「直観的」なものであり、「理念的」でなくとも成立してきた。むしろ、理念とは無縁なものこそ、純粋な芸術のように思われていただろう。芸術は理性ではなく感性から生まれるものだという暗黙の了解が、そこに根深く潜んでいたように思う。

しかし現代になって、いわゆるコンセプチュアル・アートのように「概念的」な芸術が登場するという、大きな転換が起きた。それら新時代の芸術は、「作品」と「実践」に関わる2つの理念を、さまざまなアプローチで追求してきたことになる。

コンセプチュアル・アートの世界に多大な影響を与えたマルセル・デュシャンは、大量生産時代のありふれた既製品を展示物とする、「レディ・メイド」と称した一連の作品を作り続けた。中でも有名なのは、男性用小便器を逆さに置いて別人の署名をしただけの「泉」という作品だ。

“Fountain” by R. Mutt (1917), Photograph by Alfred Stieglitz

“Fountain” by R. Mutt (1917), Photograph by Alfred Stieglitz

「泉」は、先に述べた現代美術の2つの理念について、鑑賞者にあらためて考えさせる作品だった。ありふれた便器もアートになるのだと感じさせることは、「作品」の概念の拡張である。自分でゼロから作品を作るのが芸術家だという常識を覆して、芸術的な感銘を与えることは、「実践」の概念の拡張である。

デュシャンはいくつもの「レディ・メイド」を通じて、芸術における「作品」と「実践」のあり方を脱構築してみせた。そのようなものが、「理念的でありながらも抽象的ではない」芸術的形態、とデューリングが定義する「プロトタイプ」である。それはいわば、「作品」というオブジェと「実践」というプロジェクトの中間にある存在だ。それ自体は最終形として完成された作品ではないのだが、コンセプトやプロセスだけを見せる作品とも違って、それがどのように実体化されうるのかを常に具体的に提示する。つまりプロトタイプとは、来たるべき作品を予期させる試作品なのであり、デューリングはそれを、雛形(マケット)※2のようなものと表現している。

現代美術が新たな価値を見出してきたのは、オブジェとしての「作品」よりも、その創作のプロセスである「実践」のほうだったように思う。これまで「作品」と思われていたものの価値は薄まり、「実践」の過程を見せるパフォーマンスアートや、鑑賞者自身が「実践」に加わる参加型アートといった新たな形態の「作品」が次々に生まれてきた。いわば、「実践」が「作品」になるという「プロセスの作品化」が、芸術として認められるようになったのである。

しかし、伝統的なオブジェの形をとる「作品」の芸術性も、時代の流れによって失われることはないはずだ。デューリングは、「作品」から「実践」へと傾きすぎた現代美術の流れを引き戻すように、その両者の中間にあるプロトタイプという新たな芸術的価値を見出した。彼の試みは、デザインの理念やプロセスを説くことに注目が集まりがちな昨今において、デザインが具現化する制作物としてのデザイン・フィクションにこだわるスターリングの歩みと、私の中でつながっている。

デッドメディアというレトロタイプ

さらにデューリングは2014年の著書で、「レトロタイプ」という新たな概念を提起した。これは、「逆転されたプロトタイプ」あるいは「プロトタイプの裏面」と言えそうなものだった。先のデューリングの論文が掲載された『現代思想』で、訳者の武田氏はこう説明している。

……プロトタイプが来たるべき作品のための雛形(マケット)であるとすれば、レトロタイプとは、切り取られた記憶(実現されなかったものとしての「未来という/に関する記憶」)の雛形であり、さらには、この記憶を別様に展開させるための雛形であるのだ。彼自身の言葉を用いるなら、それは、「ある種の過去の未来を歴史的展開の別のラインへと振り向けることによって、それに息を吹き返させる」ために要請される。武田宙也「エリー・デューリング『プロトタイプ』訳者解題」

デューリングが2014年に東京で行なった講演のレポートを読むと、ポップカルチャーに見られるレトロフューチャー趣味が、そのレトロタイプを生み出す力になるように感じられる。

世間一般のファッション的なレトロフューチャー趣味は、現在から過去を懐かしむノスタルジアや、古さそのものに憧れるアンティーク/ヴィンテージ嗜好のあらわれと言えるだろう。しかしデューリングは、そこに別の意味を読み取る。現在から過去を振り返るのではなく、過去から「あり得たかもしれない未来」へと目を向ける潜在的な物語世界の想像力が、レトロフューチャー趣味を生み出している、ということだ。そのような想像力が、何らかのプロットやガジェットへと形態化したものがレトロタイプである、と私は考えている。

このレトロタイプは、デューリングとスターリングの間にあるもうひとつのつながりを連想させた。それは、デザイン・フィクション以前のスターリングが熱心に収集していた「デッドメディア」である。

20世紀は、ニューメディアの大量発生の時代だった。スターリングは、新たなメディアが次から次へと生まれること自体は悪くないが、様々な理由で失敗や消滅の憂き目に遭った今は亡きメディアを知ることが、未来のメディアを作るために必要だと考えた。そして1995年に、そのようなデッドメディアの情報を収集してカタログ化するための「デッドメディア・プロジェクト」を立ち上げたのだ。

スターリングは、デッドメディアを古生物学者のように探ることが大切だと考えた。現存している生物を対象とする生物学で知ることができるのは、現在の生態系の有り様だけだ。しかし、今はもういない生物を扱う古生物学では、さまざまな時代に生きていた生物を知ることで歴史の流れを意識し、その進化や系統についても学ぶことができる。それと同じように、デッドメディアを知れば知るほど、私たちはこれまでの技術の進化と、それが生み出したさまざまなメディアの成り立ちをより深く理解できるようになる※3。

そして、あるデッドメディアがなぜ滅んだのかを考えることは、それが生き残ったかもしれない「あり得た未来」を想像するきっかけとなる。そのときデッドメディアは、「ある種の過去の未来を歴史的展開の別のラインへと振り向けることによって、それに息を吹き返させる」レトロタイプと、まさに同じ役割を担っていることになるだろう。

デッドメディア・プロジェクトにも影響を与えた、コミュニケーション論研究者キャロリン・マーヴィンの1988年の著書『古いメディアが新しかった時 — 19世紀末社会と電気テクノロジー』には、後のデザイン・フィクションを想起させるこんな記述がある。

社会の想像力が構築し、またそれに反応していく諸装置は、実際に存在する場合ももちろんあるが、まったくの想像上のものである場合も同じくらいしばしばある。そのうち多くのものは、今もなお実現されず幻想のままだ。…… 新しいメディアとは、コミュニケーションの場の聴覚的、視覚的、運動感覚的なすべての詳細を、トマス・エジソンの言葉を借りるならば「まるで本物のように転写」するものであった。…… このような技術的達成は、しばしば非常に細部にわたって思い描かれていた。キャロリン・マーヴィン『古いメディアが新しかった時 — 19世紀末社会と電気テクノロジー』

今思えば、デッドメディア・プロジェクトは、情報を収集して知識を蓄積するという、インプット主体の試みだった。このプロジェクトは2001年に終了したが、その貴重なインプットを経た後にデザイン・フィクションの思想に至ったスターリングは、SF作家として自らデザインする作品の中で何かを生み出すというアウトプット活動にも、新たな意欲をかき立てられるようになったのではないだろうか。

先のマーヴィンの著書は、まさにデッドメディアを想い起させる、こんな言葉で締めくくられている。

変化と変化についての思考は相互作用的な出来事であり、それは古い思考を新しい思考との接触によって再検討させることになる …… 過去は未来において真に生き残るのである。おそらく、ちょうどわれわれの先祖が、彼らが夢見た未来が実際はどうなったかを知って驚くであろうのと同じくらいに、過去はわれわれを驚かせるのである。キャロリン・マーヴィン『古いメディアが新しかった時 — 19世紀末社会と電気テクノロジー』

現在の世界に生き残っているメディアの陰には、もっと数多くのデッドメディアがあったことになる。それらを知ることは、遥か昔から紡がれてきたメディアのデザインの歴史と進化を知ることであり、過去についての驚きを、未来に活かすことへとつながっていく。

そして、多種多様な驚きを秘めたデッドメディアはレトロタイプとして、いつかどこかで誰かが想像した「あり得る未来」を私たちに見せてくれる。スターリングが時代を超えて大切にしてきたのは、そのように未来を自由に想像する力であり、デザイン・フィクションとは、その想像力が形となって現われたものなのだ。