タイポグラフィ、すなわち活字版印刷術は、金属活字(鋳造活字、メタル・タイプ)であれ、写植活字(写真植字用活字、フォト・タイプ)であれ、また電子活字(デジタル・タイプ、フォント)であっても、活字版印刷術創始以来550年以上にわたって「活字」を用いて言語を組み、配置・印刷し、テキストを描写・再現させる技芸であり続けている。

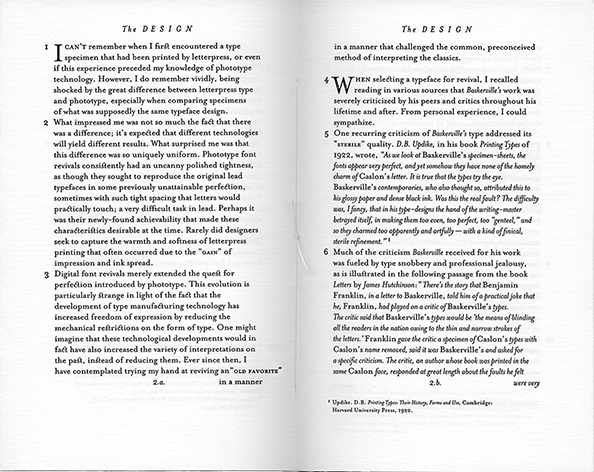

金属活字は鉛・アンチモン・錫などによる合金を文字の「型」に流し込んで作られる。写植活字は被写体である文字のネガ画像に光学技術を用いて印画紙に露光・現像して刷版用の版下となる。電子活字は文字形状に関する電子情報がコンピューター支援によって呼び出され生成される。

いずれにせよ「活字」は、文字の複製原形、つまり規格化された文字の「型(タイプ)」をもとに、繰り返し同じ形象で再生されることを前提とする公的文字のことを指す。

活字と活字組版は規格化されていることによって制御され形成される。組版を形成するにあたって、金属活字は四角柱の金属(ボディ)を組み合わせるので、同一規格がまず大前提となり、基本的にはその分割・倍数計算によって制御できていなければ物理的に版として成り立たない。

写植活字はレンズによる拡大・縮小の比率によって活字サイズが決定され、字送りと行送り(字間・行間)は歯車の噛み合わせ量によって制御されている。

電子活字に至っては、書体デザインから活字サイズ・行送りを含むすべてが0と1の電子情報によって管理・制御されているのだ。

同様に紙面設計も数値によって制御されている。まずは紙の大きさ、といった時点で既に数値の範疇であり、量産することが前提となれば当然規格化が求められる。また組版を紙面のどの位置に配置するのかという版面の設定、これも最終的には数値によって決定される。つまりタイポグラフィとは、活字そのものの生成だけでなく、のちの工程である組版・紙面構成・印刷、さらには製本に適応することを考慮しなければならない、数値と規格で制御された世界なのである。

「文字」の数値化と幾何学的構成

文字そのものを規格化・数値化する試みは、イタリア・ルネサンスに端を発する。その嚆矢はイタリアの古都ヴェローナのフェリス・フェリチアーノ(1433–79頃)だとされている。フェリチアーノは考古学者、古代ローマ大文字(碑文)研究家、また能書家・印刷人でもあった。

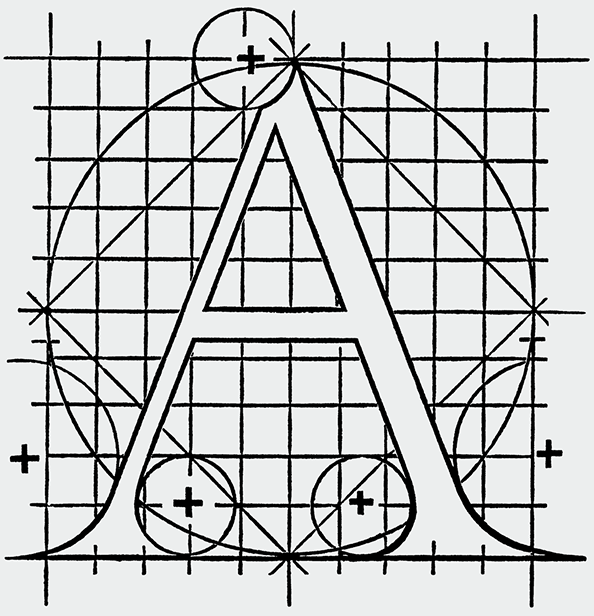

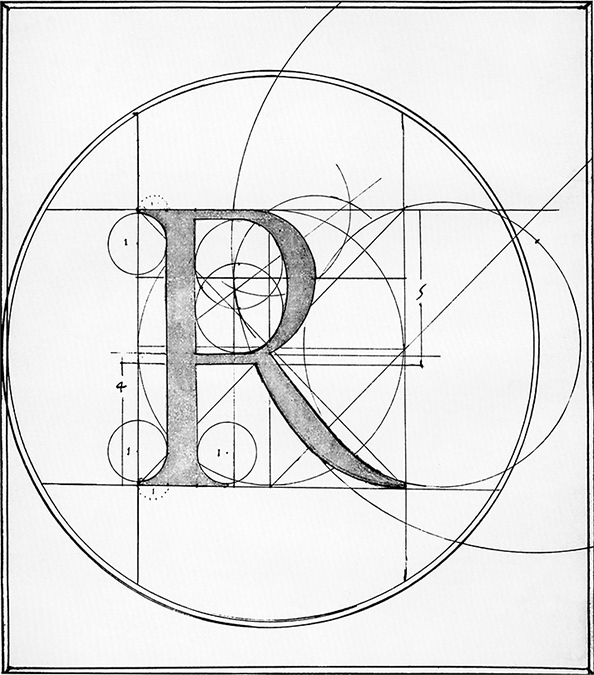

フェリチアーノはイタリア北東部の街ラヴェンナなどの古代ローマの碑文を研究し、それらから導いたローマ大文字の構成法を1463年に発表した(図1)。フェリチアーノは、古代ローマ人はコンパスと定規を使った数学的規則でローマ大文字を描いたと信じ、その再現を試みた。フェリチアーノは正方形を8分割、アルファベットの縦画(ステム)の幅を正方形の1/10と設定し、幾何学的にローマ大文字を構成した。

[図1]フェリス・フェリチアーノによる古代ローマの碑文の分析図(1483)

[図1]フェリス・フェリチアーノによる古代ローマの碑文の分析図(1483)

建築家レオン・バティスタ・アルベルティ(1407–72)は、それ以前の1450年代、フェリチアーノと同様の構成法に基づいたローマ大文字を碑文として残したが(図2)、その分析・構成法についての資料が現存するのか否かは不明である。

[図2]レオン・バティスタ・アルベルティによる碑文より(1450年頃)

[図2]レオン・バティスタ・アルベルティによる碑文より(1450年頃)

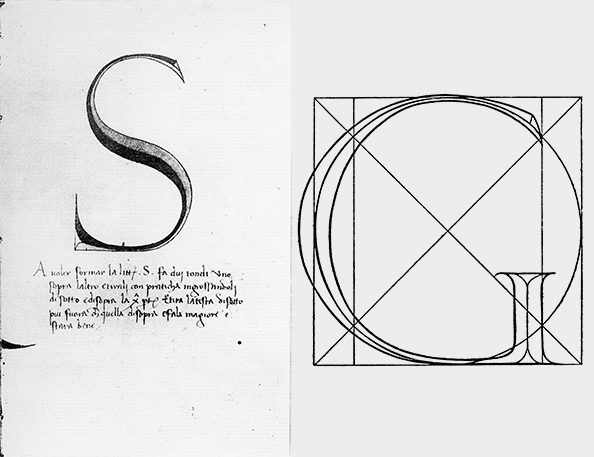

フェリチアーノに続いたのは、パロマの能書家ダミアヌス・モイリス(1439–1500)。モイリスは1483年にローマ大文字を分析した『アルファベット論考※1』を著した(図3)。正方形と正円、そしてその対角線を基準値とし、正方形の縦1/13をステムの幅と設定している。そして各文字の下には字画同士の比例関係と幾何学的比例に関する短文を付した。

[図3]ダミアヌス・モイリス『アルファベット論考』より(1483)

[図3]ダミアヌス・モイリス『アルファベット論考』より(1483)

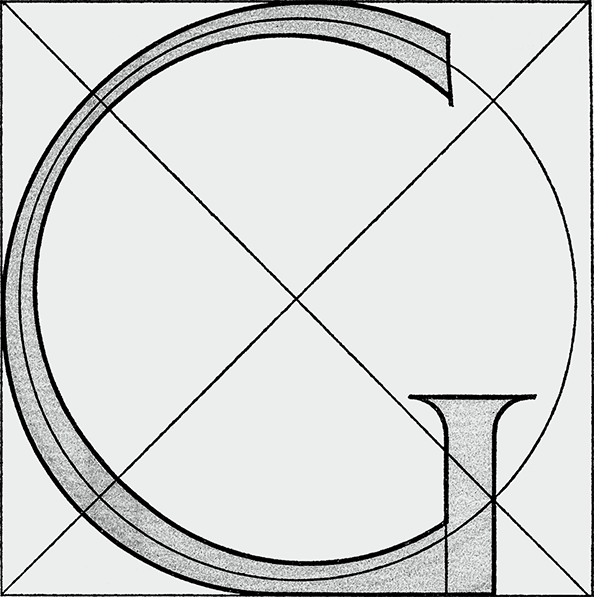

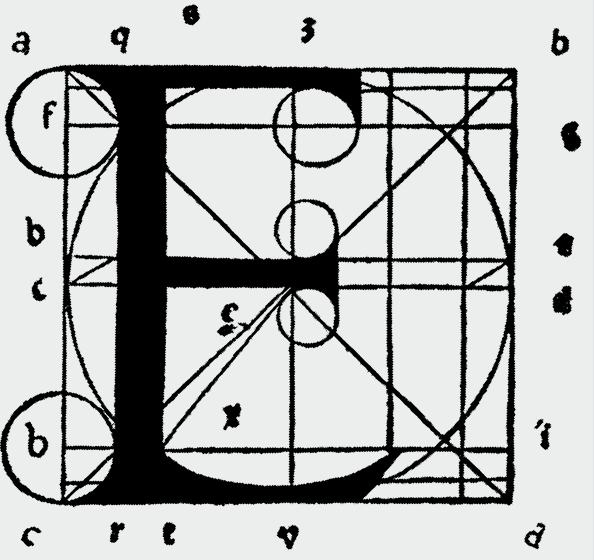

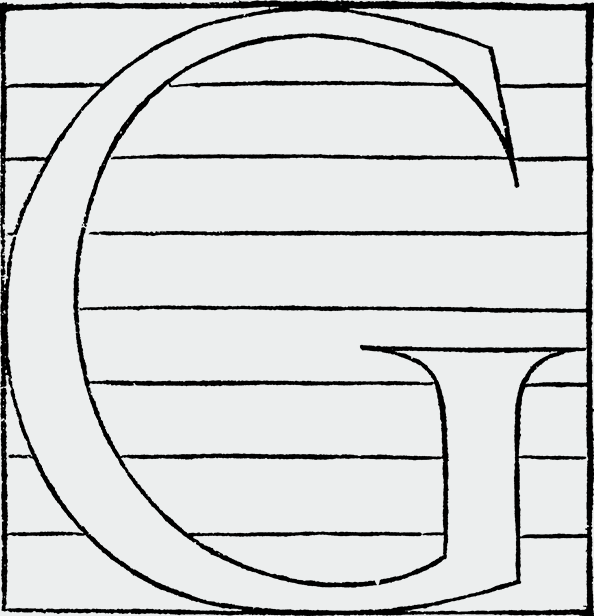

1509年に刊行された『神聖比例※2』によってその名を知られるトスカーナ出身の数学者、フラ・ルカ・デ・パチョーリ(1445–1514)のローマ大文字の分析・構成理論が次世代に与えた影響は絶大だとされている(図4)。パチョーリは正方形の縦1/9をステムの幅と設定し、モイリスが施した正方形・正円・対角線をさらに細分化。またセリフを形成する円弧の設定をも示し、ローマ大文字が幾何形態によって構成できることを証明してみせた。そしてパチョーリはその学恩を、同世代で同郷の友人レオナルド・ダ・ヴィンチによるものだと1497年の『神聖比例』の草稿に記したのである。

[図4]ルカ・パチョーリの幾何学的構成によるローマ大文字(『神聖比例』 1509)

[図4]ルカ・パチョーリの幾何学的構成によるローマ大文字(『神聖比例』 1509)

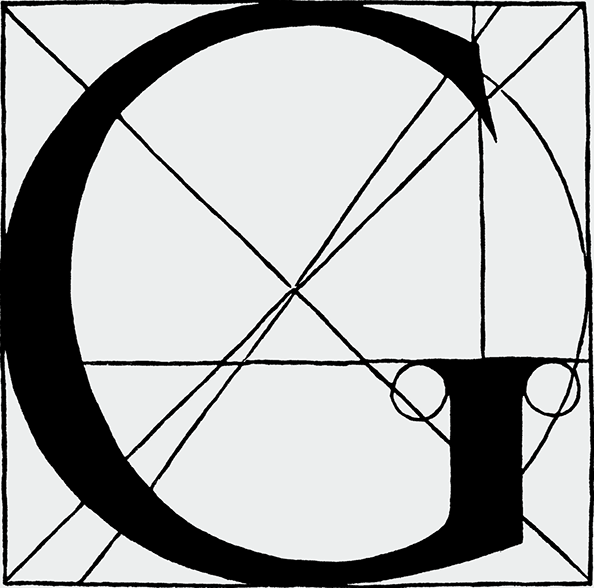

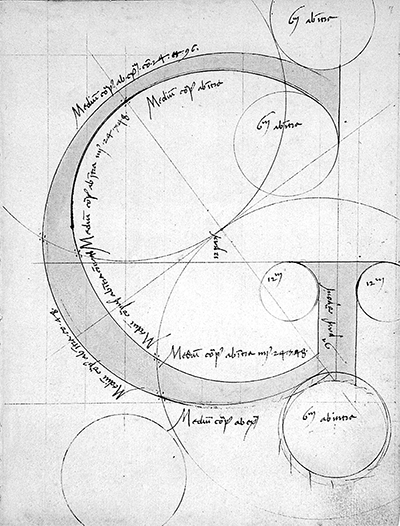

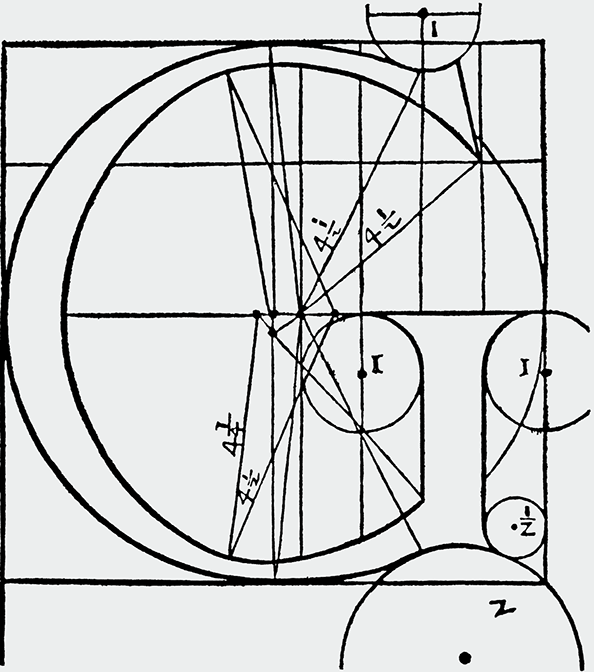

アメリカ・シカゴのニューベリー図書館に所蔵されている通称「ニューベリー・アルファベット」と呼ばれるローマ大文字の手稿が近年話題となっている※3。

この手稿は1464–1525年の間に制作され、制作者不明としながらも、一部の研究者がダ・ヴィンチではないかと推察しているものだ。その真意のほどは定かではないが、なるほど、絵画を「まさしく科学」であると書き残した人物が描いたのではないか、と思わせるほどに詳細で、科学分析的に視覚化されたローマ大文字である(図5)。

[図5]ニューベリー図書館所蔵のニューベリー・アルファベット(1464–1525)

[図5]ニューベリー図書館所蔵のニューベリー・アルファベット(1464–1525)

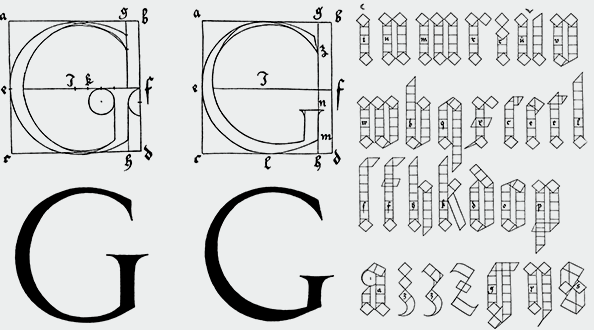

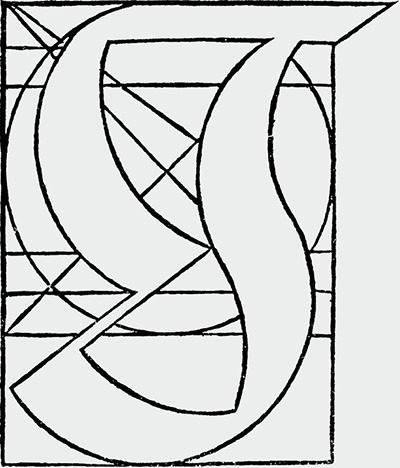

1525年には、ドイツ・ニュルンベルクの画家・版画家・美術理論家として北方ルネサンスの最も著名な芸術家アルブレヒト・デューラー(1471–1528)もあとに続いた。デューラーは著作『幾何学※4』で、パチョーリの理論を敷衍したローマ大文字とブラックレターを描いたのだ(図6)。

[図6]アルブレヒト・デューラーのローマ大文字とブラックレター(『幾何学』1525)

[図6]アルブレヒト・デューラーのローマ大文字とブラックレター(『幾何学』1525)

そして学者や芸術家たちがローマ大文字の分析を進める一方で、書字の本家である書家たちも書法の教科書で一斉にローマ大文字を発表し始めるのである※5。

[図7]シジスモンド・デ・ファンティ(1514)

[図7]シジスモンド・デ・ファンティ(1514)

[図8]フランチェスコ・トルニエロ(1517)

[図8]フランチェスコ・トルニエロ(1517)

[図9]ジェフロア・トリー(1529)

[図9]ジェフロア・トリー(1529)

[図10]ジャンバティスタ・パラティノ(1550)

[図10]ジャンバティスタ・パラティノ(1550)

[図11]ヴェスパシアーノ・アンフィアレオのローマ大文字(1554)

[図11]ヴェスパシアーノ・アンフィアレオのローマ大文字(1554)

[図12]ヴェスパシアーノ・アンフィアレオのブラックレター(1554)

[図12]ヴェスパシアーノ・アンフィアレオのブラックレター(1554)

このように碑文研究家だけでなく書家や建築家、芸術家も、皆一様にローマ大文字を方形の中に納め、分割し、定規とコンパスで構成し、規格化を行ない、再現・再構築を試みていた。

*

ではここで、なぜ彼らがローマ大文字そのものにこだわったのか、という根本的な問題について、若干ではあるが触れておきたい。E・P・ゴールドシュミットの著作『ルネサンスの活字本※6』には、以下のように簡潔に記されている。

彼らがローマの碑文に関心を示した第一の理由は、古典ラテン語の正確な綴りをぜひとも知りたかったからだろう。彼らは古典的著作が中世写本に筆写される際、乱暴で粗野な綴り字が使われ、原文が勝手に改竄される傾向があるのを知っていた。だから彼らは直接ローマの碑文・記念碑を見て、古代ローマ人が遵守していた通りの正確な正書法を学ぼうとしたのだ。……たしかに、ルネサンスの人文主義者たちは正書法を学ぼうとしてローマの碑文に興味を持った。しかし、彼らは現代人と同じように、古物研究・歴史研究等の見地からも碑文に関心を寄せ、古代ローマの石碑等に刻まれた銘文を解読する「碑銘(エピグラフィ)研究」にも真剣に取り組むようになった。こうして、ルネサンスの人文主義者は古代の石碑、墓石などに刻まれた銘文、碑銘を各地で探索しながら、精確かつ綿密に模写し、そのように蒐集された碑文は写本の形で集成され、見事な書体となって精確に復元されたのだ。

E・P・ゴールドシュミット『ルネサンスの活字本』

*

数値化し幾何形態に還元することは、なにもローマ大文字だけに限ったことではなかった。視覚的に表わすことのできるありとあらゆる図像表現、とりわけ古代ギリシャ・ローマの造形物は、彼ら人文主義者にとって格好の研究対象であり科学的・数学的・幾何的に分析された。

「美しいものはすべて古典的であり、古曲的なものはすべて美しい」、また、古代ローマ人はそうして「絶対的な美」「真の比例」の基準を設けたのだと彼らは考えていたからだ。

こうした思想を持ったのは人文主義者(ヒューマニスト)であった。彼ら人文主義者の科学分析的思考への執着は、中世以来の不透明な神の力ではなく、黄金分割に代表される古代ローマ期に培われた普遍的な入間の叡智を科学的に理論化しようとする思想を象徴するものだといえる。もっとも、これには確固たる根拠もあった。ユークリッドなどの著作が再発見され、幾何学の分野が著しく進歩していたからだ。また13世紀以降「0」を用いて少数を表現できるアラビア数字がローマ数字にとって変わっていたことも見逃せない。

「数によって道が求められなければならない。また、数によってすべてを理解することができる」と記したのは、人文主義者ピコ・デラ・ミランドラ※7である。

人文主義者にとって、数値換算とは学問であり、思想・知識・美の普遍化とその共有化を意味するルネサンス思想の一側面でもあったのだといえる。

だが、こうしたルネサンス思想を背景としながらも、金属活字の基となる「型」を作る活字父型彫刻師(パンチカッター)は、幾何学的に構成されたローマ大文字の形象をそのまま無批判に受け入れたわけではなかった。

パンチカッターはヒューマニスト・ミナスキュール(人文主義者の小文字筆記書体)を基に活字化した小文字書体、それに組み合わせるための大文字に古代ローマ大文字を採用した※8。

しかしパンチカッターは活字書体を形成する骨格・バランス・字幅・濃度、さらには小文字と組み合わせるための整合性等々、適正な活字組版を生成するために必要な要素を考慮し、技芸者特有の眼と手、そして製造工程などの技術的経験則にしたがってローマ大文字の活字父型を彫刻した。つまり活字化することが目的ではなかったにせよ、数値化されたローマ大文字の構成法は活字製造の現場では机上の空論だったわけである。

*

やがて人文主義者がローマ大文字に施した数値化と幾何学的分析に異を唱える人物が現れる。

それがヴァチカン教皇庁図書館の書記官ジョヴァンニ・フランチェスコ・クレッシ(1534頃–1614頃)である。クレッシは、すべてのラテン・アルファベットの起源とみなされているローマのトラヤヌス帝の記念柱(紀元113年建立)の基壇にある碑文、通称「トラヤヌス帝の碑文(図13)」を、人文主義者の幾何学的規範によらない書法で提示した(図14)。

[図13]トラヤヌス帝の記念柱の基墳にある通称「トラヤヌス帝の碑文」(113)

[図13]トラヤヌス帝の記念柱の基墳にある通称「トラヤヌス帝の碑文」(113)

[図14]ジョヴァンニ・フランチェスコ・クレッシによるローマ大文字 (1560)

[図14]ジョヴァンニ・フランチェスコ・クレッシによるローマ大文字 (1560)

クレッシは1560年に発行され、のち幾度も版を重ねた著作『多くの文字をそなえた手本※9』で「ローマ大文字を円と四角形で構成する必要はない」と印し、たとえ道具を用いたとしても最終的には人間の眼と手を用いて描くべきだとしたのだ。つまり身体性の復権である。だが、この考え方は人文主義の理念からの逸脱であり、結果「異端」として捉えられている。

クレッシの後を継いでヴァチカン教皇庁図書館の書記官を勤めたのがルカ・オルフェイ(生没年不詳)である。

オルフェイはシクストゥス5世(教皇在位1585–90)が推進した「ローマの都市改造計画」において、碑文用書体を監督する任務に就いた。

オルフェイが1589年に作った碑文の設計図は、手稿と銅版印刷による2種類が残されている。その2種類共にクレッシ系のトラヤヌス・ローマンを誇張した形状をしている。

コンパスを用いて描かれた手稿のローマ大文字(図15)は、9分割されたユニットを基準とし、肉厚の形状をしている。そしてもう1種はエングレーヴィング技法による精緻な銅版印刷によるもので、10分割されたユニットにコンパスの基点と円弧によってローマ大文字が構成されている(図16)。

[図15]ルカ・オルフェイの手稿(1589)

[図15]ルカ・オルフェイの手稿(1589)

[図16]ルカ・オルフェイの銅板印刷のローマ大文字(1589)

[図16]ルカ・オルフェイの銅板印刷のローマ大文字(1589)

シクストゥス5世に捧げられたこの2種類のローマ大文字は「シクスティーネ」と呼ばれ、ローマの街や建築物に刻まれた。つまりシクスティーネはローマの都市改造計画用の制定書体だといえる。

制定書体である以上、同一形状を求められる。クレッシの薫陶を受けながらも幾何形態を活用した背景には、「規格化」という必然があったのだ。

「活字」の数値化と幾何構成による規格化

1517年、マルティン・ルターによる九十五ヶ条堤題に端を発する宗教改革の嵐は、またたく間に16世紀のヨーロッパに広がった。やがてプロテスタントを押さえ込もうとするカトリック勢力の巻き返し現象が起こる。

フランスではプロテスタント勢力を排撃すべく、さまざまな手段が講じられた。その1つはルイ13世の治下、枢機卿リシュリュー※10が1640年にルーヴル宮殿内に王立印刷局を創設したことである。その目的は、国家の栄光を讃え、カトリック教を広め文芸を発展させることにあった。

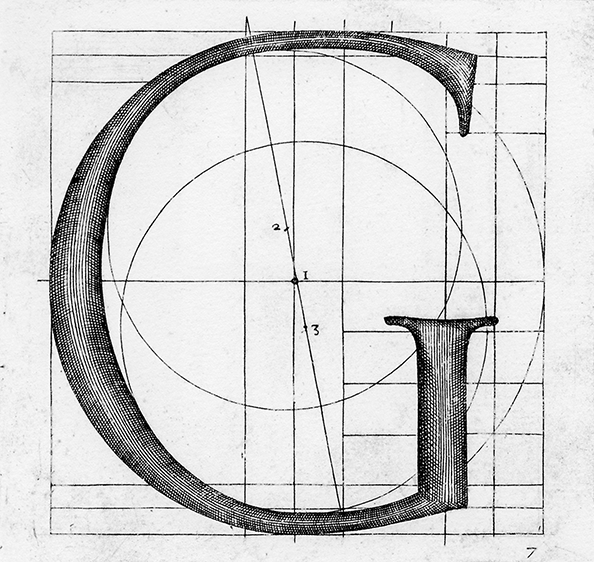

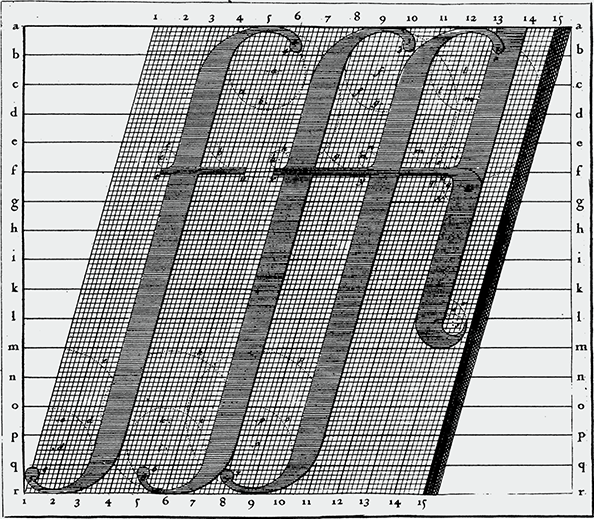

ルイ13世の後を継いだ14世は、1693年、科学アカデミー※11に、新しい活字を製作するように要請した。科学アカデミーは委員会を組織し、研究を重ね、定規とコンパスで円を分割し、細密な幾何学構成の大文字と小文字のローマン体とイタリック体の原図を作成した。設計者は数学者ニコラ・ジョージョンら3名、銅版彫刻はルイ・シモノーである。

原図は大文字縦8×横6—8ユニットの方形、小文字縦15×横7—12ユニットに分割され、その1ユニットはさらに6分割されて48×48=2304の方眼によって書体デザインが生成されていた(図17)。この精度はもはや電子レヴェルに近い。

[図17]フランス科学アカデミーの数学者ニコラ・ジョージョンらによるローマン・ド・ロワの設計図。銅版彫刻はルイ・シモノー(1693)

[図17]フランス科学アカデミーの数学者ニコラ・ジョージョンらによるローマン・ド・ロワの設計図。銅版彫刻はルイ・シモノー(1693)

設計されたその書体を科学アカデミーは「ローマン・ド・ロワ(王のローマン体)」と名付けて、王立印刷局のパンチカッター、フィリップ・グランジャン(1666–1714)に活字化するよう指示した。

だが、グランジャンはこの原図に正確に基づいて父型彫刻を行ったわけではなかった。グランジャンは数学者ジョージョンの学理と精神を咀嚼しながらも、イタリア・ルネサンスのパンチカッターと同様に、技芸者として眼と手を用いて活字父型を作った(図18)。

[図18]活字化されたフィリップ・グランジャンによるローマン・ド・ロワ(1702)

[図18]活字化されたフィリップ・グランジャンによるローマン・ド・ロワ(1702)

活字生成における数値(理想)と技芸(現実)の相剋は、以後、後世のコンピュータ時代にまで連綿と続くことになる。

活字鋳造と組版における計測単位の基準・体系化

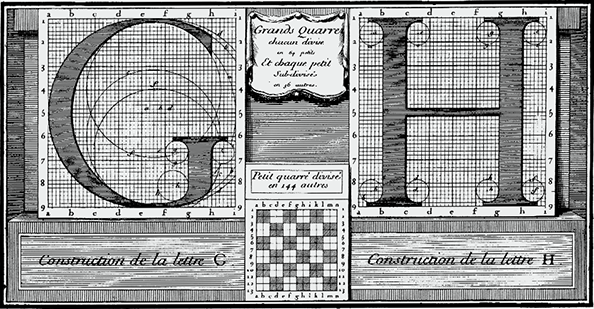

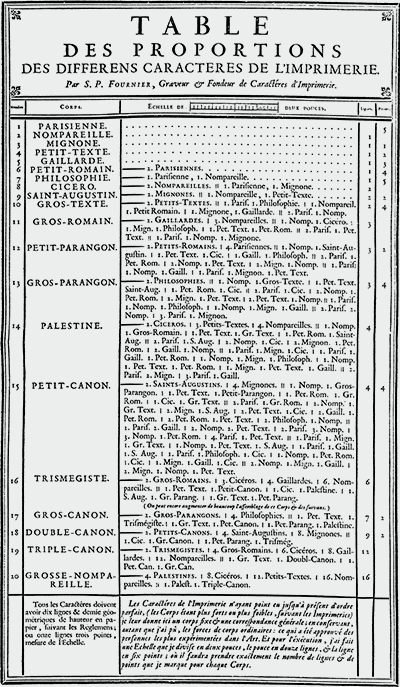

活字製造における活字サイズ(ボディサイズ※12)、そしてその活字を組版として形成するための計測単位を初めて規格体系として標準化したのは、フランス・ロココ期にパリで活字製造者として活動をしたピエール・シモン・フールニエ(1712–68)である。

とはいうものの、フールニエ登場以前の活字製造者が活字鋳造と活字組版において規格化をしなかったわけではなかった。規格化できていなければ物理的に活字組版が成立しないからだ。だが、その規格は活字鋳造所ごとに異なるものであった。活字製造と組版・印刷、さらには製本・出版すべてを自家で賄っていた家内制手工業の時代にあって、標準化はさほど問題ではなかった。また、活字の大きさと書体の種類(ローマン体とイタリック体程度であった)も少なかったこともその要因の1つにあげられる。

ところが時代が下り、活字鋳造と印刷の分業化が進み、活字を流通させることが求められるようになると「互換性」と「共有化」という問題が浮上するようになる。なぜなら、組版・印刷所が異なる活字鋳造所の活字を混用して組もうとする場合、物理的に「ボディサイズ」の大きさが統一されていなければ活字は組めないからだ。したがって、当時の組版・印刷業者にとって、ボディサイズの不揃いを解消することは切実な課題だったのである。

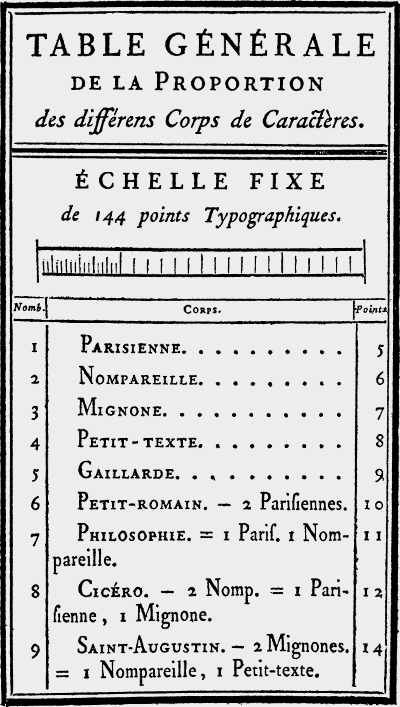

フールニエはボディサイズ間の比例関係を列挙した『比例対照表』を1737年に作成。それは異なるサイズ同士に比例関係を設定し、異サイズの活字が混用された際の不整合を解消するものであった。

彼はフランスのインチである「プース」を12分割し1プース=12リーニュと定め、さらに1リーニュが6ポイントに相当するように設定し体系化した。これが現在にまで繋がるポイント・システムの原形である。

フールニエはこのシステムを、1742年発行の『印刷活字見本』(図19)にあらためて掲載、1764年には『比例対照表』をさらに発展させたポイント・システムを『タイポグラフィの手引き』(図20)で発表した。そしてこのシステムは、次世代の活字製造者フランシス・アンブロワーズ・ディド(1730–1804)へと受け継がれていく。

[図19]ピエール・シモン・フールニエによる『比例対照表』は『印刷活字見本※13』に掲載された(1742)

[図19]ピエール・シモン・フールニエによる『比例対照表』は『印刷活字見本※13』に掲載された(1742)

[図20]1764年にフールニエは『比例対照表』をさらに発展させたポイント・システムを『タイポグラフィの手引き』で発表した

[図20]1764年にフールニエは『比例対照表』をさらに発展させたポイント・システムを『タイポグラフィの手引き』で発表した

後世「ディド・ポイント」と呼ばれたこのシステムは、フランスの標準的なインチとの関係が今一つ不正確で、精度が悪かったフールニエのシステムを再整備したものである。

ディド・ポイントは、フランス、スイス、ドイツを始めとする大陸ヨーロッパの活字版印刷の標準値として普及し、コンピュータが一般化する近年まで採用され続けた。ちなみに、メートル法に換算すると1ポイント=0.3759ミリである。

フールニエのシステムを源流とし、19世紀末にアメリカで整備されたポイント・システムが「アングロ・アメリカン・ポイント」である。

アングロ・アメリカン・ポイントでは1インチを72分割したサイズ、1ポイント=0.3514ミリに設定されている。イギリスではこの設定値を1905年に採用、日本では1908年以降より新聞社を中心に採用され、金属活字による活字版印刷の現場で標準値として使用され続ける。

そしてコンピュータ制御による「DTPポイント」と呼ばれる現在のポイント・システムは、1インチを正確に分割したサイズ、1ポイント=0.3528ミリと設定され、これがコンピュータにおける計測単位の世界標準となったのである。

活字製造の数値による規格化と標準化は、単に合理化といった利便性だけでなく、量産規格品→流通→産業という意味においての「近代」を結果的に導くことになる。歴史的経緯から見ても、このフールニエの業績は来るべき産業革命を準備したといっても過言ではない。「型」による量産規格品「タイプ(活字)」の存在は、言語伝達以上の意味を持つのである。

さらに加えれば、「活字」が規格・標準化・量産化されて流通(普及)することによって「書記言語」の固定化も同時に推進される。「書記言語」の固定化とは綴字法、句読法、文法といった言語表記法の確立を指す。活字版印刷術の伝播の経路と、イタリア語、フランス語、英語などの言語表記法確立の年代順は、その軌を一とするのだ。

*

翻ってわが国における活字版印刷術はといえば、幕末から明治初期にかけて移植されたもの、といって差し支えないだろう。わが国の活字版印刷の祖、本木昌造(1824–75)は、残念ながら活字版印刷術の創始者ヨハン・グーテンベルクに相当する人物ではない。長崎のオランダ通詞であった彼は、出島で見たであろう活字版印刷術の移植と、その普及と発展に多大なる貢献をした人物なのである。

わが国における活字版印刷術は、活字版印刷用の機材と周辺機器、技術、書体デザイン(この場合仮名書体は含まれないのだが)を含む「物」と「事」のほとんどが移植によるものだ。

そしてその多くは、当時アメリカの統治下にあった中国・上海、もしくはアメリカ本土からもたらされたものだといってよいだろう。機材と周辺機器が導入されることは、同時に「サイズ」も導入されることを意味する。

アメリカにおける活字サイズの規格統一が合衆国活字業協会によってなされたのは1886年のこと。したがって本木昌造は、それ以前のサイズ体系を日本に導入したことになる。

規格統一以前、アメリカの活字鋳造所の多くが活用していたサイズ体系は、当時最大大手であったマッケラー・スミスズ・ジョルダン活字鋳造所が採用していたシステム、「ジョンソン・パイカ」に拠るものが大半だったとされている※14。

このジョンソン・パイカは、かのベンジャミン・フランクリン(1706–90)※15が、駐仏全権公使時代にフールニエの活字鋳造所から印刷用資材一式を購入したという歴史的関連を持つサイズ体系であった。つまりフールニエに端を発するポイント・システムの日本上陸である。

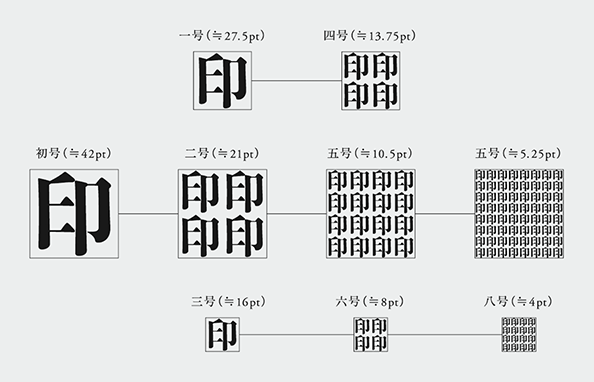

本木昌造らはこうした活字サイズの倍数体系※16を、「号」(図21)という名称に置換し活用しはじめた。

[図21]号数制活字の体系

[図21]号数制活字の体系

のちわが国では規格統一された「アングロ・アメリカン・ポイント」を明治末期(1908)以降に採用しはじめるが、従来の「号」体系のものと「アングロ・アメリカン・ポイント」双方が、金属活字による印刷の現場で併用され続けることになる。そしてこの1ポイント=0.3514ミリのアングロ・アメリカン・ポイントがJIS規格として制定されたのは1962年のことであった。

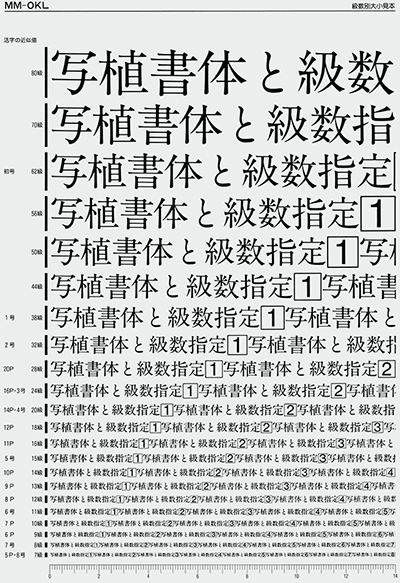

金属活字の次世代の組版機である邦文用写真植字機は、1924年に森沢信夫と石井茂吉の両氏によって特許出願され、5年後の1929年に初期実用機が完成した。写真植字では、当初アングロ・アメリカン・ポイントを採用していたが、のちにメートル法にしたがった「級」(図22)という単位に改められる。

[図22]写真植字のサイズ体系にはメートルによる「級」が用いられているが、その体系は号数とポイントの倍数体系に倣っている

[図22]写真植字のサイズ体系にはメートルによる「級」が用いられているが、その体系は号数とポイントの倍数体系に倣っている

「級」とは1ミリを4分割した0.25ミリを1級とする単位であり、今日の日本語用組版のDTPソフトウェアでもポイント・システムと併用されているものである。

4分割すなわちQuarter、略して「Q」、漢字に置換して「級」、これが写真植字の設定基準値となっている。写真植字では、この0.25ミリを基本単位として活字サイズと字送り、行送りを設定し組版が形成されるのである。

活字鋳造・制作におけるユニット・システム

産業革命以降、あらゆる生産活動は大規模工場での大量生産時代に突入していく。なかでも活字製造と印刷産業はその先陣を切って、機械の大型化と自動化を推進させた。

活字版印刷術創始以来、活字製造の工程は鋳型に鉛合金を流し込み、1本ずつ活字を鋳造し人間の手で組み上げていくという、多大な労力と時間を要するものであった。

しかし1838年にアメリカのデヴィット・ブルース・ジュニア(1802–92)が発明した手回し式の活字鋳造機「ブルース活字鋳造機」の登場によって、手動式ながらも鋳造の速度は格段に向上し生産性を高めていた。

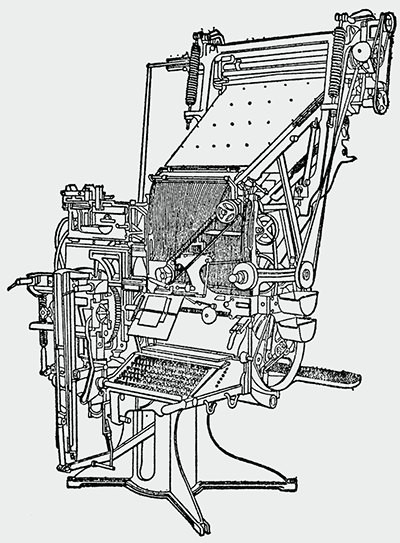

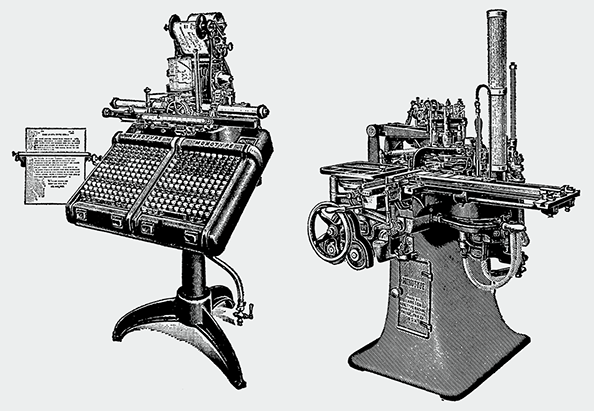

1885年、アメリカのドイツ人オットマー・マーゲンターラー(1854–99)が、1行単位で活字を鋳造する機械、ライノタイプ自動活字鋳造植字機(図23)を発明し、1887年には同国のタルバート・ランストン(1844–1913)が、1文字単位で活字を鋳造し植字までできるモノタイプ自動活字鋳造植字機(図24)を考案、1989年には試作機を完成させた。

[図23]ライノタイプ自動活字鋳造植字機

[図23]ライノタイプ自動活字鋳造植字機

[図24]文字入力用のモノタイプ・キーボード(左)とモノタイプ自動活字鋳造植字機(右)

[図24]文字入力用のモノタイプ・キーボード(左)とモノタイプ自動活字鋳造植字機(右)

これらの自動活字鋳造植字機では、字幅が1文字ずつ異なるラテン・アルファベットのキャラクタを、素早く自動的に鋳造することが目的であった。そのため合理的で効率的に製造できるシステムが考案された。

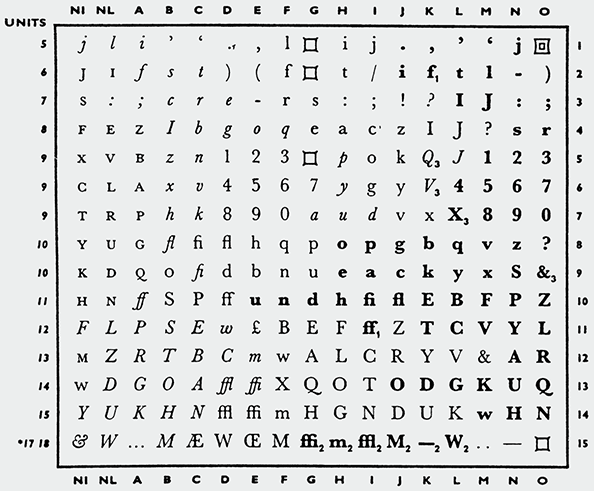

モノタイプのシステムでは、全角(em、1 : 1の正方形)を18分割し(ライノタイプは19分割である)、個々に字幅が異なるキャラクタの文字幅(セット・ウィドゥス)を18分割したユニットのいずれかの数値にあてはめ、数値管理によって活字を鋳造できるようにしたのである(図25)。

[図25]モノタイプのユニット・システムは18ユニット。ユニット数は書体によって異なる。上はスコッチ・ローマン、下はバスカヴィル

[図25]モノタイプのユニット・システムは18ユニット。ユニット数は書体によって異なる。上はスコッチ・ローマン、下はバスカヴィル

例えば小文字のi、j、lは5/18ユニット、a、c、eは8/18ユニット、大文字のM、Wは18/18ユニットの矩形に納めるというようにだ。つまり個々のキャラクタ・デザインは、機械の都合と制約によって成立しているという側面を併せ持つ。またこのユニット・システムは、レター・スペース(字間)の調整にも応用された。

ユニット・システムは、全角を分割する単位が細かければ細かいほど必然的に精度は高まり、書体デザインは自然な形象に近付く。そのため時代が下がりユニットが細分化されるにしたがって書体デザインの精度は向上することになる。

先に人文主義者たちのローマ大文字の分割について記述したが、ユニット・システムの主たる目的は、機械による活字鋳造と植字工程の合理化であり、ローマ大文字を幾何学的に構成するためのガイドラインであったルネサンス期の分割法とは根本的に異なるものなのだ。

邦文写真植字にもこのユニット・システムは応用された。

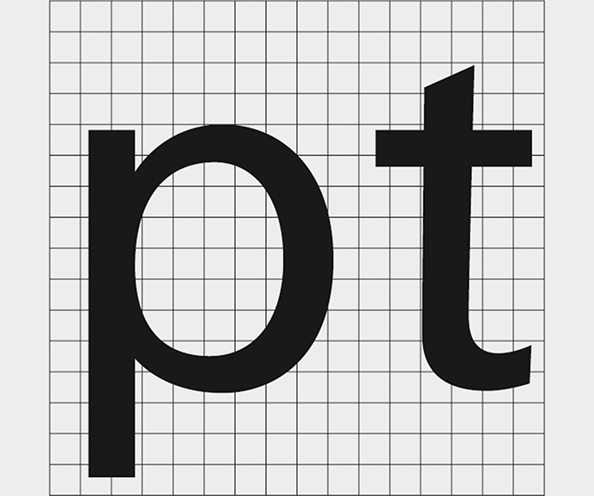

写真植字には金属活字のように物理的な大きさ(ボディサイズ)がない。写真植字はガラス文字盤に定着されたネガ状の文字書体が、レンズによる拡大・縮小率によってサイズ決定されて光学処理で印画紙に焼きつけられる。したがって書体デザインをする際にも活字サイズを指定するためにも仮想の枠「仮想ボディ」を必要とする。

写真植字における和文書体の仮想ボディは、金属活字の四角柱と同様に正方形(全角1 : 1)である。そしてこの全角を縦横16分割(のち32分割)した「ユニット」の単位によって、邦文写真植字における欧文書体の文字幅が設定された(図26)。

また欧文、和文も共に0.25ミリ単位の制御だけでなく、級数個々に対応した16あるいは32分割ユニットの単位によって字間の調整をすることもできるようになったのである。

このユニット・システムは、次世代のシステムになって限りなく細分化されることになる。

1984年、アップル・コンピュータ社によってマッキントッシュ・パーソナル・コンピュータが登場し、情報伝達の構造を革新させた。文字組版でいえば、それまで印刷・組版業者専有だったものが、デザイナー、編集者だけでなく一般的にも解放された。

機械鋳造による金属活字においても写真植字の時代においても、活字制作と組版における調整可能な全角のユニット数は2桁以上になることはなかった。そのため、制作者は理想的な文字形象と機械との整合性の接点を求めることに必要以上に傾注しなければならなかった。

したがって、機械の制約に縛られない時代の手組用の活字書体のデザインが、ある意味で理想的であるという論拠が成立することにもなる。

しかし —— 現時点でのパーソナル・コンピュータにおける印刷用書体(デジタル・タイプ)は、任意のサイズに対して縦横1000分割(1000メッシュ)が基準値(図27)として設定され、フォント・フォーマットに電子信号として収納されている。また組版ソフトウェア上で1/1000単位でのレター・スペース調整も可能となった。さらにいえば、デジタル・タイプの制作現場では、それをはるかに超える数値(15000メッシュなど)での書体開発がなされており、それを1000メッシュに間引いてフォント・フォーマットとして生成しているのだ。

[図26]写真植字における16分割のユニット・システム

[図26]写真植字における16分割のユニット・システム

[図27]デジタル・タイプにおける1000メッシュのユニット・システム

[図27]デジタル・タイプにおける1000メッシュのユニット・システム

かつて先人たちが求めてきた数値化、定量・定数化、規格化はむろんのこと、その精度は、もはや人間の眼と手の領域をもはるかに超え、紙にインキを転写するという物理的な再現の範囲(たとえば画面上・数値上では表現できているが印刷では細密すぎて表現できない極細の罫線など)をも軽々と超えてしまったかのようだ。ルネサンス以降、あまたのタイポグラファが営々と求め続けてきた理想的な書体デザインとタイポグラフィを実現するための制約は一切合切取り払われた、といった案配だ。

実際、パーソナル・コンピュータの登場以降、デジタル・タイプは加速度的に増え続けた。かつて金属活字も写植活字も実現不可能だった、筆脈の接続を要する繊細なスクリプト書体や手書きのニュアンスを有したカリグラフィ系書体、古典書体の覆刻、それにトラヤヌスの碑文に代表されるローマ大文字の碑文系書体、筆やペンなど筆記具のニュアンスが色濃く残った筆書系書体など、およそ現時点で考えられる文字形象のほとんどが、1000メッシュのフォント・フォーマットに落とし込まれコンピュータに実装できるようになった。

これをしてルネサンス以降、550年以上にわたって展開されてきたタイポグラフィの数値(理想)と技芸(現実)の相剋の終焉と捉えてよいのだろうか?

*

1990年、コンピュータ・プログラミングによってキャラクタ個々の形象がマッキントッシュ®︎の画面に現れる度に変化する書体「ベーオウルフ※17」(図28)が登場した。

[図28]エリック・ファン・ブロックランドとジャスト・ファン・ロッサムの設計による「ベーオウルフ」(左)。ベーオウルフの骨格はごくオーソドックスなローマン体(右)を基にしている(1990)

[図28]エリック・ファン・ブロックランドとジャスト・ファン・ロッサムの設計による「ベーオウルフ」(左)。ベーオウルフの骨格はごくオーソドックスなローマン体(右)を基にしている(1990)

デザインはオランダの若いタイプ・デザイナー、エリック・ファン・ブロックランドとジャスト・ファン・ロッサム。彼らは、かつて先人達が追い求めた、人間の理性によって制御可能な領域にある書体デザインにはもはや興味なし、ともいわんばりに「べーオウルフ」を発表したのだ。

ベーオウルフは、その形象の奇抜さゆえ、単なるキッチュな書体として捉えられ、結果として時代の流行書体として消費される運命を辿った。だが、その奇抜なデザインの背後には、タイポグラフィの根幹を揺るがす問題が存在していた。

その1つは、規格化された文字の「型(タイプ)」をもとに、繰り返し「同じ形象で再生される」公的文字、という「活字の定義」を、ベーオウルフは「可変造形する活字」であるがゆえに逸脱しているという点。

さらにもう1点。文字活字が印刷によって現れる時につきまとうインキの滲みや掠れといった予測・制御不能の事象(ノイズ)は、既にコンピュータによって克服されたものとし、予測・制御不能の事象、あるいは文字を成立させていた人間が書くという身体性を含む不規則なリズムを、逆にプログラミングによって再制御・再現出させる、という点である。この2点においてベーオウルフの登場は正に衝撃的であったのである。

禁断の木の実といえなくもない未知なる領域に踏み込んだべーオウルフが登場して早18年たつ。しかし現在に至るもべーオウルフについて言及した論文がこの分野から出る気配はない。

紙面設計における規格化と数値化(1)

ブック・フォーマット

これまで文字・活字設計と組版における数値・定数化、規格化の概略を追ってきたが、ここからは活字書体が組まれ紙面に定着される際の数値・定数化、規格化を概観してみたい。

活字版印刷術が発明されるはるか以前の書写本の時代より、紙面に文字が記される体裁(ブック・フォーマット)は、段組(コラム)と呼ばれる様式によって形成されてきた。それは文字がテキストとして並べられた「書物」ほぼすべてに共通するものであり、たとえテキストの支持体が紙でも皮革でもなく、石などの鉱物であったとしてもコラムは存在してきた。

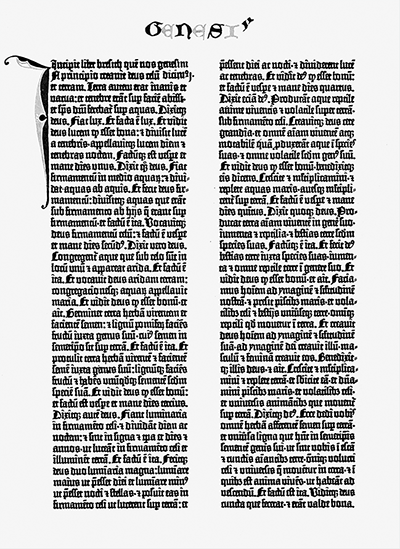

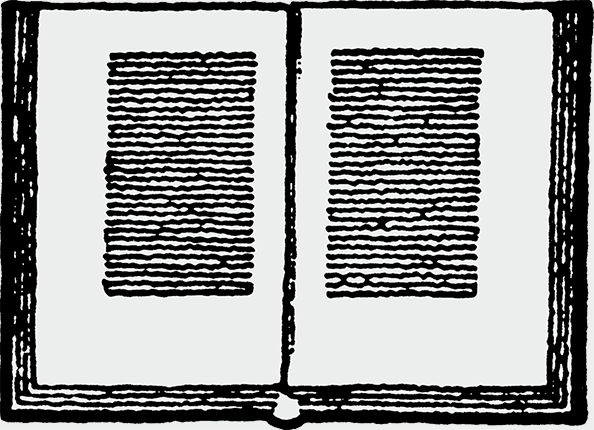

活字版印刷術の創始者グーテンベルクは、活字書体のデザインだけでなく、2段組というブック・フォーマットも当時の書写本に倣っている(図29)。活字版印刷術は基本的に既存の書写本を、機械を使って合理的・効率的に複製することから始まったのである。

[図29]ヨハン・グーテンベルクの『42行聖書』の本文組版(1450–55)

[図29]ヨハン・グーテンベルクの『42行聖書』の本文組版(1450–55)

19世紀末、かつて誰も顧みなかったブック・フォーマットの重要性を説く人物が現れる。

それがイギリスでアーツ・アンド・クラフツ運動を提唱し、社会主義者として活動したウィリアム・モリス(1834–96)である。モリスがデザインに与えた影響は、あらゆる分野において語り尽くされてきた。

それはタイポグラフィの分野においても同様で、実際に彼の個人印刷所であるケルムスコット・プレスの活字書体、組版、印刷・製本など、モリスのタイポグラフィにおける事蹟についての研究書は、洋の東西を問わず数多く存在している。

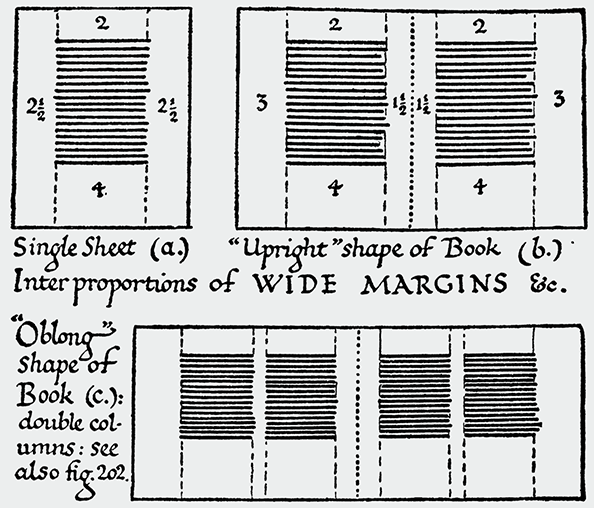

モリスは紙面における組版の位置をどのようにすべきか、抽象的ではあるものの初めて提示した。

「文字組版の版面は、ノド(糸でかがられた中央部)の余白はもっとも狭く、天(上部)はそれよりもやや広く、小口(書物の左右の外側)はさらに広く、地(下部)はもっとも広くしなければならぬ。中世の書物では、写本であれ印刷本であれ、この規則からの逸脱はまったく見られない。……これらの間隔と位置の問題は美しい書物を制作するのに一番大事なことである」と記し、テキストが見開き単位で1つのブロックとして見えることが重要だと説いたのだった(図30)。

[図30]ウィリアム・モリスの版面設定

[図30]ウィリアム・モリスの版面設定

モリスに続いたのは、彼の直接的な影響下にあったイギリスのエドワード・ジョンストン(1872–1944)である。

ジョンストンは今日においても、近代カリグラフィの開祖として広く知られている人物であり、その著書『書字法・装飾法・文字造形※18』は、古典的な書法を具体的に示し詳細に解説したカリグラフィの教科書として世界各国で翻訳され、刊行以来現在まで途切れることなく発行され続けている名著である。

ジョンストンはその著作の一節で、ブック・フォーマットを以下のように具体的な数値で提示した。

マージンはテクストをほかの部分と分離するためには不可欠な余白の部分で、文字を読みやすくしかも美しく保つためにとても重要である。狭いよりは広いマージンのほうが無難だが、無闇に広く取るのは逆効果である。……各ページの中でのテクストとマージンの比率は状況次第で決まるので、感性に頼る部分が大きいといえる。そのためにもページサイズとそれに対応したマージンの定型を、あらかじめ何とおりか用意しておくと便利だろう。

ほかの各部とマージンとの比率は伝統にしたがう。すなわち地のマージン[4]は、天のマージン[2]の2倍になり、両脇小口のマージン[3]は一般に天と地の間の値を取る。

見開きで2ページ分を見た時に、テクストのふたつの段が並んでいるように見えるようにする。中央(ノド)に位置する各ページの左右小口のマージンは、実際にはひとつの空間として統合されて見えるので、ノドのマージンを小口の半分程度に狭くしておけば、双方のページを合わせたときに小口のマージンとほぼ等しくなる。初期写本のマージンの比率は、ほぼノド1.5、天2、小口3、地4となっている。このように十分なマージンを適宜配置することで、書物は格段に使いやすくしかも美しくなる(図31)。

[図31]エドワード・ジョンストンの紙面におけるプロポーション(1906)

[図31]エドワード・ジョンストンの紙面におけるプロポーション(1906)

このジョンストンの提示したブック・フォーマットをさらに詳細に数値化し、図式化してみせたのが、20世紀を代表するタイポグラファ、ヤン・チヒョルト(1902–74)である。

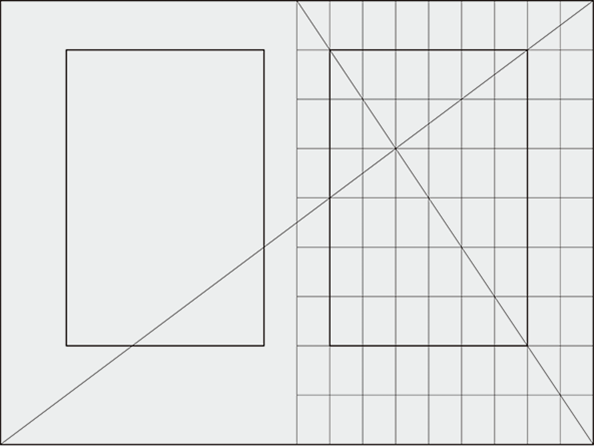

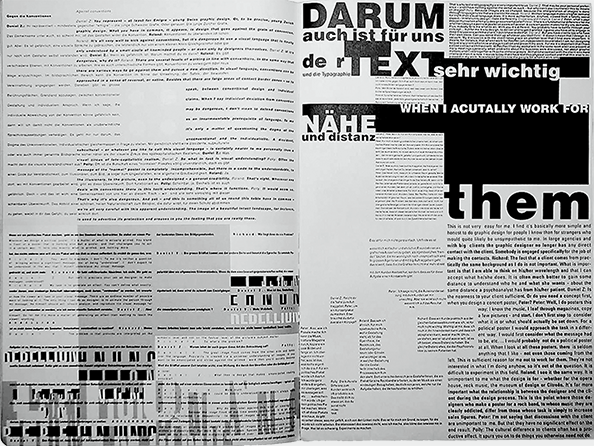

チヒョルトはドイツ・ライプチヒに生まれ、カリグラフィと伝統的なタイポグラフィを学び、1923年ワイマールでのバウハウス展に感化され、その前半生をいわゆるモダン・スタイルのタイポグラフィにおいて展開した(図32)。

[図32]チヒョルトによって編集とデザインがなされた『タイポグラフィ通信特別号※19』「タイポグラフィの基礎」(1925)

[図32]チヒョルトによって編集とデザインがなされた『タイポグラフィ通信特別号※19』「タイポグラフィの基礎」(1925)

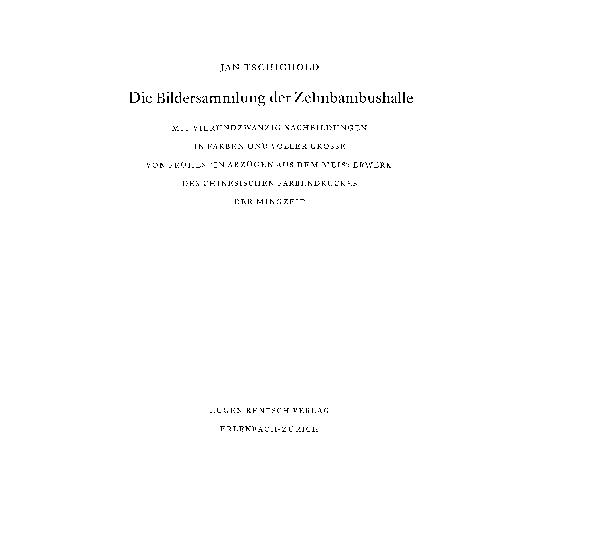

ナチの迫害を逃れスイス・バーゼルを拠点に活動した後半生は、伝統的な様式に基づいたタイポグラフィ(図33)に回帰。彼はタイポグラフィにおける2つの有用なる様式それぞれを理論・体系化し、さらにはそれを高次元で具現化したタイポグラファとして、いまだ論議の俎上にのぼり続けている人物なのである。

[図33]チヒョルトが晩年に手掛けた『十竹斎書画譜』(1970)

[図33]チヒョルトが晩年に手掛けた『十竹斎書画譜』(1970)

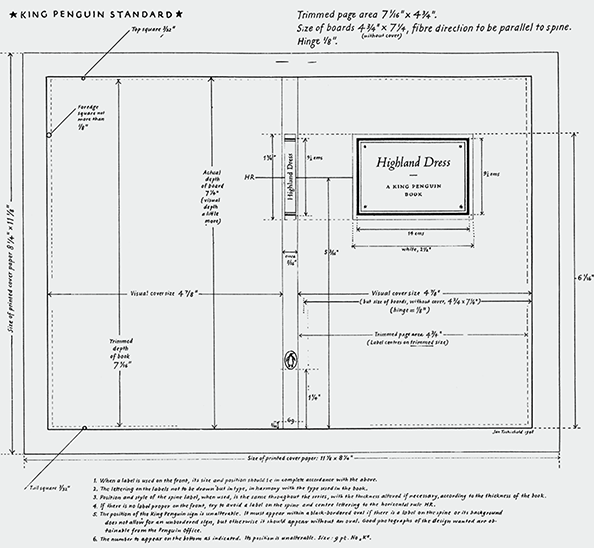

チヒョルトは生涯数多くの文学作品のブック・デザインを手掛けた。なかでももっともよく知られているのがイギリス・ロンドンのペンギン・ブックス社での仕事である。

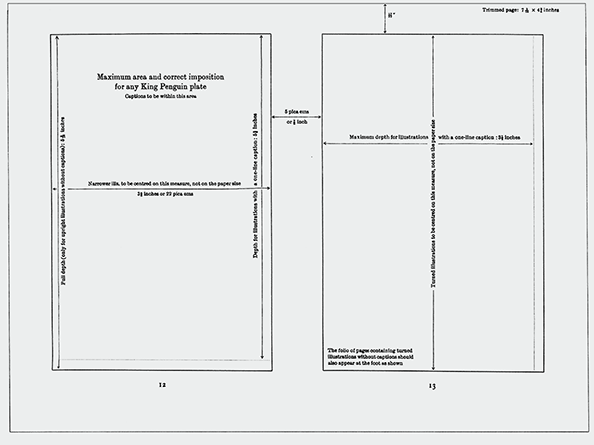

彼はペンギン・ブックス固有の活字書体の選定法と組版規則を「ペンギン組版ルール」(図34)として定めた。また、ペンギン・ブックスの各シリーズのブック・フォーマットを作成し、高品質でありながらも大量生産を前提とした、合理的で汎用性のあるデザインを展開したのである(図35-A、図35-B)。

[図35-A]「キング・ペンギン」用のデザイン基準指定図と表紙用のフォーマット(1948)

[図35-A]「キング・ペンギン」用のデザイン基準指定図と表紙用のフォーマット(1948)

[図35-B]「キング・ペンギン」用の紙面の最大版面と同シリーズ共通のタイトル・プレートのフォーマット(1948)

[図35-B]「キング・ペンギン」用の紙面の最大版面と同シリーズ共通のタイトル・プレートのフォーマット(1948)

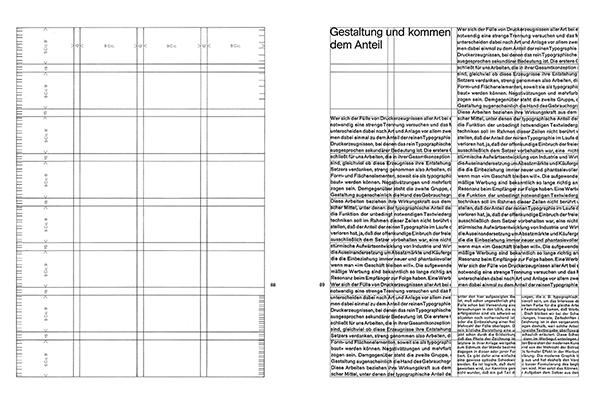

1962年、チヒョルトは自身が徹底的に調査・解析した、ブック・フォーマットの設定基準値と規範図式(カノン)を開陳した。『Willkürfreie Maßverhältnisse der Buchseite und des Satzspiegels※20』(図36)がそれである。

[図36]『Willkürfreie Maßverhältnisse der Buchseite und des Satzspiegels』の表紙(1962)

[図36]『Willkürfreie Maßverhältnisse der Buchseite und des Satzspiegels』の表紙(1962)

彼は歴代の書物を解析し、有用なブック・フォーマットの定数と規範図式を再構成してみせた。美学の分野では既に議論が尽きたはずの審美的要素の定数・図式化である。

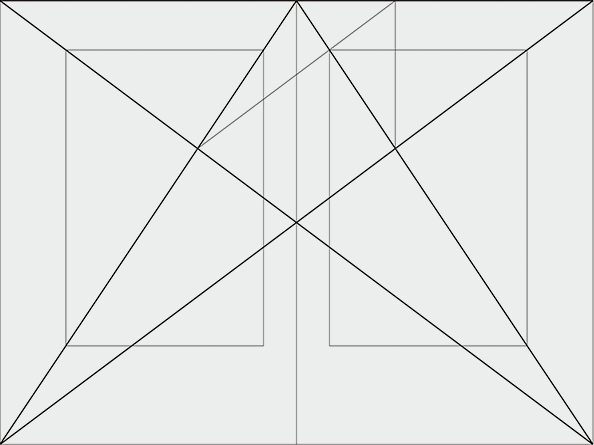

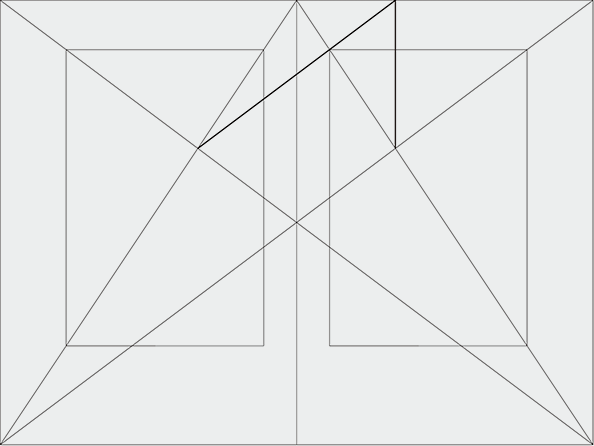

チヒョルトは後期ゴシック期の写本工房の工匠ヴィラール・ド・オネクールの紙面構成図に含まれる調和的分割法(図37)や、チヒョルトと同時代の研究者ファン・デ・グラーフ(図38)、ラウル・ロザリヴォ(図39)などの分割法を具体的に図式化し、応用展開を試み、汎用性のある指標としてのブック・フォーマットを提示してみせたのだ。

[図37]ヴィラール・ド・オネクールの調和的分割法(13世紀前半)

[図37]ヴィラール・ド・オネクールの調和的分割法(13世紀前半)

[図38]ファン・デ・グラーフによる9分割の方法(1946)

[図38]ファン・デ・グラーフによる9分割の方法(1946)

[図39]ラウル・ロザリヴォによる紙面の縦横の9分割(1961)

[図39]ラウル・ロザリヴォによる紙面の縦横の9分割(1961)

しかし、これらはあくまでも基準値であって、絶対値ではなかった。なぜなら、書体の種類とサイズ、そしてそのウェイト(太さ)、字間、語間、行送り、組幅など、紙面における所与の関係はその都度異なるため、指標にはなるが絶対値とはならなかったからである。

そしてチヒョルトは、数値化することのできない定数「目」と「手」が良質の書物の均整をかたちづくるのだ、とその著作に印したのである。

紙面設計における規格化と数値化(2)

グリッド・システム

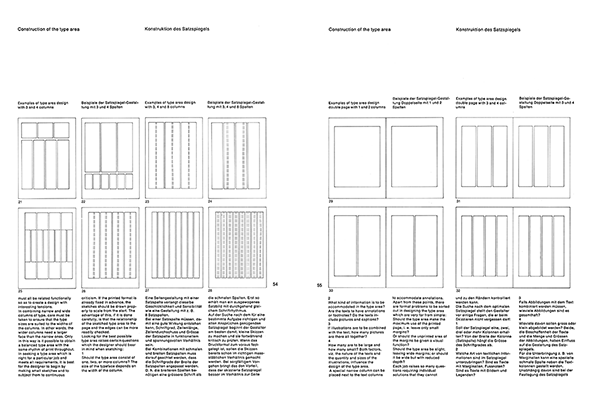

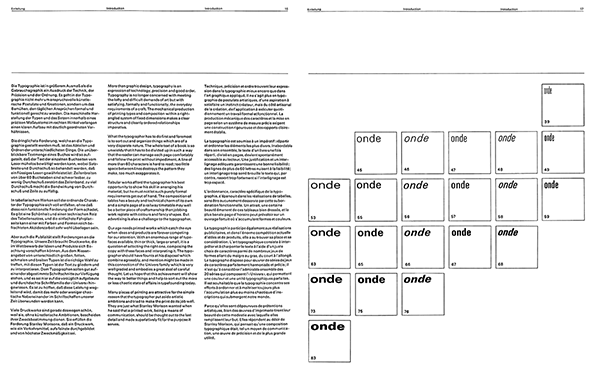

それまで1段組、2段組、3段組など縦の段組だけを考慮し分割されていたブック・フォーマットを、縦横共に細分割し、写真や図版(視覚情報)とテキスト(言語情報)のレイアウトを支援するために生まれたのが、「グリッド・システム」と呼ばれる格子状のガイドラインである。

グリッド・システムは、ナチの迫害を逃れ中立国スイスに身を寄せていた周辺諸国のグラフィック・デザイナーが、第二次世界大戦後に確立したシステムである。彼らはグリッド・システムを用いて視覚情報と言語情報を統合させ、さらに技術と美学を同時に結び付け、分析的かつ機能的で秩序だったデザインを展開していった。

このグリッド・システム成立の背景には、ディ・スティールやバウハウスなどに代表される20世紀初頭の前衛芸術運動の潮流から派生した「ディ・ノイエ・ティポグラフィ(ニュー・タイポグラフィ)」と呼ばれる機能的で合理的なタイポグラフィの存在があった。

「ニュー・タイポグラフィ」はロシア構成主義のエル・リシツキー(1890–1941)、バウハウスのラズロ・モホリ゠ナジ(1895–1946)、ヨースト・シュミット(1893–1948)、ヘルベルト・バイヤー(1900–85)、それにオランダのピート・ツヴァルト(1885–1977)などが提唱・実践したモダン・タイポグラフィである(図40)。

[図40]ラズロ・モホリ゠ナジ自身による「新しいタイポグラフィ」のテキストと組版(左、1923)と、エル・リシツキーの著作『諸芸術主義 1914–1924※21』(右、1925)

[図40]ラズロ・モホリ゠ナジ自身による「新しいタイポグラフィ」のテキストと組版(左、1923)と、エル・リシツキーの著作『諸芸術主義 1914–1924※21』(右、1925)

「ニュー・タイポグラフィ」では

タイポグラフィは機能的かつ合目的的であるべきであり、そのため歴史・宗教・民族臭が付着した従来のローマン体は使用せず、無機的なサンセリフ(日本でいうところのゴシック体)を用いること。さらに古典的な中軸揃えを破棄し、時代と生活の運動性に適応した能動性のあるアシンメトリー(非対称)の組版とする。新しい時代の視覚情報である写真術とタイポグラフィによる視覚効果の融合を計る。工業規格に合わせた標準化

などが提唱された。これを論理的に言語化し、体系化したのが若きヤン・チヒョルトである。

1940年代後半、補助的とはいえグリッドを利用した初めての印刷物が発行される。それはまだ未成熟なものとはいえ、規則的な原則に基づいた組版や図版の配置、ページ・レイアウトの均一性、そして題材の存在を客観的に捉えようとする次世代のモダン・タイポグラフィの特徴を有するものであった。

グリッド・システムの効用がもっとも具体的に示されたのが1958年に刊行されたスイスのグラフィック・デザイン誌『ノイエ・グラーフィク(ニュー・グラフィック・デザイン)※22』(図41)である。デザインはハンス・ノイブルク(1904–83)、リヒャルト・ローゼ(1902–88)、カルロ・ヴィヴァレリ(1919–86)、ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマン(1914–96)。やがてスイス・デザインの潮流を牽引することになるグラフィック・デザイナーたちである。

[図41]『ノイエ・グラーフィク』(1958)

[図41]『ノイエ・グラーフィク』(1958)

『ノイエ・グラーフィク』は、ドイツ語、英語、フランス語の3ヵ国語と写真や図版などの視覚情報を同一誌面に視覚的に融合させることを目的としていた。彼らは活字サイズと行送りから導き出されたユニットを用いて誌面を分割し、数学的秩序に基づいたグリッドを活用しはじめる。

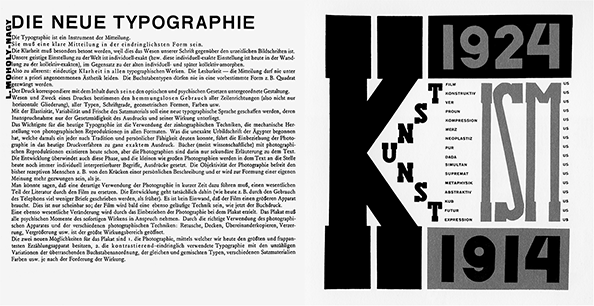

ブロックマンはのちにこのグリッド・システムを『グリッド・システムズ・イン・グラフィック・デザイン※23』(図42)としてまとめ、その生成法と活用法を説き、グリッド・システムの理念を以下のように提示した。

「組織化して明確さを得る」「本質的要素を理解し純化する」「主観性ではなく客観性を育てる」「創造と技術の制作過程の合理化」「色彩、形態、素材の統合」「面と空間に建築的支配を確保する」「能動的態度をとる」「建築的創造的精神による制作物の効果」「教育の重要性の認識」。

[図42]ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンの著作『グリッド・システムズ・イン・グラフィック・デザイン』のジャケット(上)と本文(中・下) (1981)

[図42]ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンの著作『グリッド・システムズ・イン・グラフィック・デザイン』のジャケット(上)と本文(中・下) (1981)

またその利点を以下のように示した。

「視覚伝達において論拠を客観的に組み立てることができる」「本文や図版を規則正しく論理的に組み立てることができる」「本文と図版とが調和を保ちながら、簡素に編集・構成することができる」「わかりやすく、高度な均衡性を組織化するための視覚要素を組み立てることができる」。

このようなグリッド・システムの性格上、言語情報を主とする書籍にグリッド・システムが活用されることはほとんどなかった。そのかわり視覚情報を優先する雑誌、カタログ、図録などの冊子媒体のほか、ポスター、広告、販売促進物、展示ディスプレイ、サイン・システムなど、時代が求める新たな媒体に活用されることになる。

1960年代以降、グリッド・システムを利用したデザインは世界のデザイン界を席巻した。わが国も例外ではなく、すぐさまその方法論は転用され応用された。

しかしグリッド・システムを技法としてのみ取り入れ不用意に活用すると、紙面は画一化を招くことになる。つまり読者にとってはどのページを開いても同じような紙面が現れるという、硬直した単調なページ展開にしか映らなくなるのだ。一方デザイナーにとっては、単純にグリッドにそってレイアウトしていくのには効率的ではあるものの、一旦その枠から外れようとすると一挙にグリッドは扱いづらく堅苦しいだけの制約となる。その結果多くのデザイナーは、その堅苦しさをヨーロッパの合理主義に重ね合わせ忌み嫌うことになるのである。

だが、堅苦しい制約、硬直した単調なページ展開の要因はグリッド・システムそのものにあるわけではない。グリッド・システムはあくまでもレイアウトを支援するガイドラインであって、良質なデザインを保証するものではないからだ。つまり、チヒョルトが『紙面と版面の明晰なプロポーション』で記したように「数値化することのできない定数「目」と「手」が良質の書物の均整をかたちづくる」ことが、グリッド・システムについても同様にいえるのである。

紙面を構成する諸要素は、数値化することのできない意味と統語、語用などの所与の関係性によって成立しており、結果的には視感覚によって制御されなければならない。

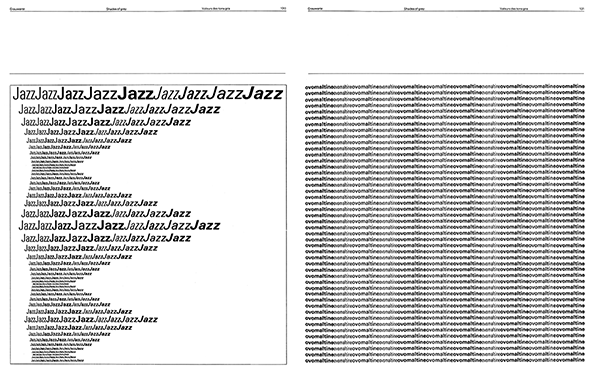

ブロックマンらが活動したスイスの拠点はチューリヒであった。ほぼ同時代、同国のバーゼルでは1人の教師が工芸学校「バーゼル・スクール・オブ・デザイン」を拠点として、タイポグラフィにおける視感覚コントロールの可能性を試みていた。エミール・ルダー(1914–70)がその人である。

ルダーは1957年に発売されたサンセリフ書体「ユニヴァース」を用いて、それまで静的な二次元空間に安住していた紙面空間を、擬似的とはいえ三次元化させ、なおかつ動的均衡を保有する紙面が可能であることを実証してみせた。

ユニヴァースは、1957年にアドリアン・フルティガー(1928–)※24がデザインしたサンセリフ書体である。ユニヴァースは設計当初よりファミリー※25展開することを前提にデザインされた初めての書体であった。

その特質は、英語、フランス語、ドイツ語など異なるラテン・アルファベットを組んでも、どの言語も破綻のない均質な組版が得られるという、かつてどの書体もなし得なかったことを可能にしたことにある。また、ライトからボールドウェイトまでの組版濃度(グレートーン)の段階に均等なグラデーションを持たせることができる視覚的な書体であった。

フルティガーはこの均質な書体をデザインするにあたって、縦画(ステム)の幅などはある程度の定数化をしたものの、印刷される黒と印刷されない白との濃度バランスをはじめ、そのほとんどを眼と手を使ってデザインした。

ルダーはユニヴァースの持つ特性を最大限に生かした動的で奥行き感のある紙面を、グリッド・システムを援用し視感覚コントロールによって現出させることに成功する(図43)。欧米諸国では60年代から80年代にかけて、こうしたグリッド・システムを活用したバーゼルやチューリヒのデザイナーの影響を色濃く受けたデザインが次々と生み出されていった。

[図43]エミール・ルダーの著作『タイポグフィ』(1967)は、タイポグラフィにおける視感覚コントロールについての事例が数多く掲載されたタイポグラフィの教科書。掲載図版はユニヴァース・ファミリー(上)と、ユニヴァースを用いた「グレーの階調」(下)

[図43]エミール・ルダーの著作『タイポグフィ』(1967)は、タイポグラフィにおける視感覚コントロールについての事例が数多く掲載されたタイポグラフィの教科書。掲載図版はユニヴァース・ファミリー(上)と、ユニヴァースを用いた「グレーの階調」(下)

80年代中期以降になると、ルダーの跡を継いで「バーゼル・スクール・オブ・デザイン」で教壇に立ったウォルフガング・ワインガルト(1941–)が行ったオフセット平版印刷における実験的タイポグラフィの強い影響と、パーソナル・コンピュータの出現によって、グリッドは重層化され、なおかつ限りなく細分化され、遂には方眼紙レヴェルからビットマップ・レヴェルにまで細分化される。

そしてグリッド・システムは、脱構築主義の潮流と相まって、一挙に解体への道を歩むのである。それをデザインの分野ではニュー・ウェイブ・タイポグラフィ(図44)と呼んだ。

[図44]ズザーナ・リッコとルディ・バンダーランスによる『エミグレ』誌の本文。ニュー・ウェイヴ・タイポグラフィは、コンピュータを用い始めた世代が牽引し、1980年代後半から90年代中期にかけて、世界的な潮流となった(1984–2005)

[図44]ズザーナ・リッコとルディ・バンダーランスによる『エミグレ』誌の本文。ニュー・ウェイヴ・タイポグラフィは、コンピュータを用い始めた世代が牽引し、1980年代後半から90年代中期にかけて、世界的な潮流となった(1984–2005)

ルダーが提示した紙面空間は、視感覚コントロールによらないレイヤー機能とスリー・ディメンション機能で簡便に実現するようになった。視覚情報と言語情報はデジタル支援によって幾重にも重層化し、テキストは画像と化し、画像は視覚「言語」として画面上でテキストと等価となった。

さらに画像は動画となり音声情報までもが付与された。まさに、ブロックマンが掲げたグリッド・システムの理念の1つ、視覚情報と言語情報の統合、それ以上の実現である。ブロックマンが著作『グリッド・システム・イン・グラフィック・デザイン』を『グリッド・システムズ・イン・ブック・デザイン』としなかった1つの理由がここにある。

その後のタイポグラフィの進展

視覚情報と言語情報の統合を目指したモダン・タイポグラフィが加速度的に進化(?)する一方で、伝統的タイポグラフィはその後どうなったのであろうか。

だが、そもそも伝統的タイポグラフィとは一体何を指すのだろう?

一般的に「本を読む」とは、テキストそのものを読むことを指している。むろん視覚情報から「読み取る」ことはできるが、それは視覚情報を受け手が言語化することであって、言語そのものを読んでいるわけではない。したがって、ここでは伝統的タイポグラフィを「言語情報を主とするタイポグラフィ」と仮定して、まずは話を進めてみる。

言語情報を主とするタイポグラフィでは、印されたテキストから内容を理解する。紙面に印されていない視覚情報や音声情報は、読者の内的対話や想像力(イマジネーション)によって補完される。つまり言語情報を主とするタイポグラフィには「足りない情報」という贅沢な「余地」が残されており、その余地が読者自身によって埋められることでテキストは一応の成立をみる、といえなくはない※26。

モダン・タイポグラフィでは、この余地をあらかじめ補完するために写真や図版という視覚情報が用意され、さらには受け取られ方を限定すべく視覚情報と言語情報は制作者の能動的態度でもって視覚的に制御される。

これが言語情報を主とするタイポグラフィとは異なるニュー・タイポグラフィとモダン・タイポグラフィの歩んだ道であり、ひいては、受け手の介在の余地の少ない一元的な情報の伝達にとって効力を発揮することになったのである。

とはいえ、言語情報を主とするタイポグラフィとモダン・タイポグラフィを分かつ境界線は限りなく曖昧だ。なぜなら、受け手個々によってその受容の仕方は結局は千差万別だからだ。

*

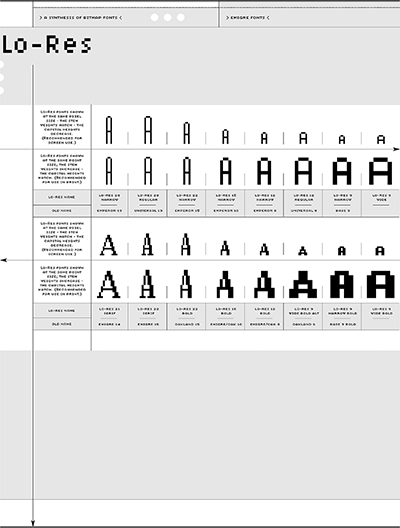

1996年、アメリカに移住したチェコ出身のタイプ・デザイナー、ズザーナ・リッコ(1961–)と、オランダ出身のグラフィック・デザイナー兼編集者ルディ・バンダーランスの2人のデザインチーム「エミグレ(移民を意味する)」が「ミセス・イーヴス」という名のデジタル・タイプを発表した。

彼らは1980年中期よりマッキントッシュ・コンピュータを使って数多くのデジタル・タイプを制作してきた。なかでも当時のデジタル環境を考慮した、自虐的とも諧謔的とも受け取られかねない疑似ビットマップ・フォント※27「ロウ・レゾ(低解像度)」(図45)の登場は、センセーショナルであった。

[図45]ズザーナ・リッコのデザインによる「ロウ・レゾ」のファミリー。1985年に設計され、2001年にも改刻されている

[図45]ズザーナ・リッコのデザインによる「ロウ・レゾ」のファミリー。1985年に設計され、2001年にも改刻されている

それは、既に1000メッシュでのアウトライン・フォント※28を実装できる時代にあって、あえて目の粗いビットマップ・フォントを制作し、それがデジタル時代の読者の「眼の慣れ」に適しているという主旨だったからだ。

彼らはそれらの書体を用いて自分達の媒体であるデザインとタイポグラフィの雑誌『エミグレ』を発行。そこで展開されたのが先に紹介したニュー・ウェイブ・タイポグラフィである。彼らはこの潮流を牽引した第一人者でもあったのだ。

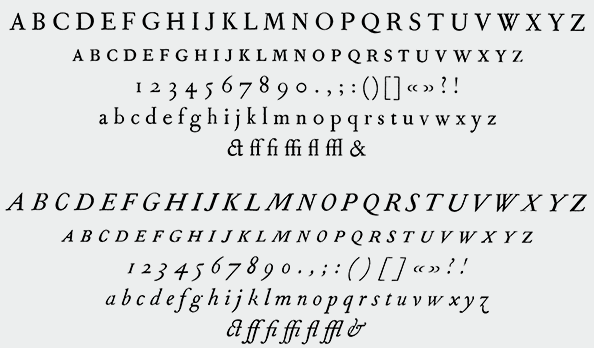

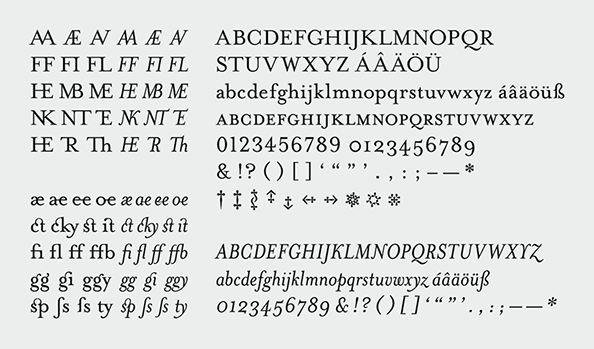

1996年、それまで独創的な書体だけをデザインしてきたズザーナ・リッコは、初めて古典書体を手掛ける。「バスカヴィル」の復刻「ミセス・イーヴス」(図46)である。

[図46]古典的な組見本が掲載された『ミセス・イーヴス』の書体見本帳(1996)

[図46]古典的な組見本が掲載された『ミセス・イーヴス』の書体見本帳(1996)

バスカヴィルはイギリスのジョン・バスカヴィル(1706頃–75)を源流とする活字書体で、20世紀初頭から現在まで、書体メーカーが必ず時代のテクノロジーに適合させて復刻してきた定評ある書籍本文用書体である。

リッコはこの「ミセス・イーヴス」の制作を境に、再び紙の上のタイポグラフィに戻ることを宣言し、古典書体を現代の読者の時代性と需要に適合するように最新のデジタル技術を援用して、デジタル技術でなければ実現不可能な書体を復刻(改刻)させた。

ミセス・イーヴスには、リガチュア(合字)(図47)が随伴書体として付加されており、「リガチュア・メーカー」と呼ばれるアプリケーション・ソフトを介して生成される。その本文組版は、過剰なほど擬古典的ともいえるが、リッコのミセス・イーヴスにおけるこの試みは、本文用書体開発における多様な可能性を示すことになった。

[図47]「ミセス・イーヴス」には、通常のローマン体、イタリック体、スモール・キャピタルのほかに、過剰ともいえるリガチュアが100種以上も存在している(1996)

[図47]「ミセス・イーヴス」には、通常のローマン体、イタリック体、スモール・キャピタルのほかに、過剰ともいえるリガチュアが100種以上も存在している(1996)

こののち、従来の書体(金属活字・写植活字)を単にデジタル・フォーマットに置換するだけに安住していたタイプ・デザイン界は、本文用書体の開発において、本来なにが必要で、そのためにコンピュータはどのように活用できるのか、という視点を持つようになる。そしてその手始めにタイプ・デザイナーたちがしたことは、古典書体の見直しと、その現代的解釈による改刻なのであった。

*

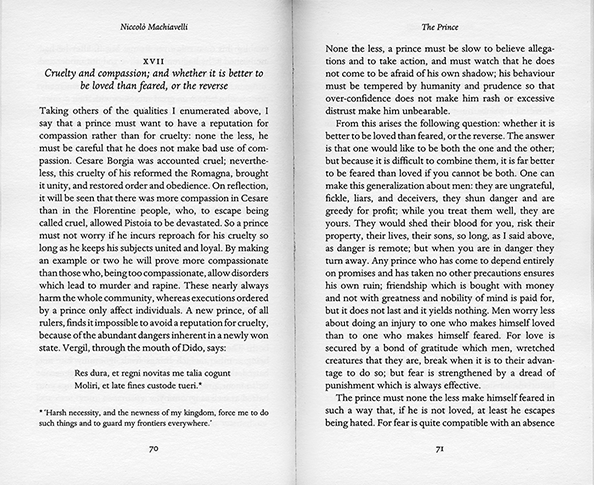

イギリスのペンギン・ブックスでは2004年に『グレート・アイデアズ※29』(図48)を刊行した。このシリーズは、古典から近代までの名著を復刻したもので、いわゆるペーパーバックと呼ばれる、ごく当たり前の読み物(言語情報を主とするタイポグラフィ)であった。

[図48]2004年に刊行された『グレート・アイデアズ』の本文組版。その組版は伝統的な様式にしたがった中軸揃え

[図48]2004年に刊行された『グレート・アイデアズ』の本文組版。その組版は伝統的な様式にしたがった中軸揃え

使われている書体は金属活字でも写植活字でもない、デジタル・タイプの「ダンテ」という書体である。ダンテの源流はルネサンス期に印刷・出版人として活動した人文主義者のアルダス・マヌティウスの工房で使われていたローマン体で、1946–56年に金属活字として改刻され、近年になってデジタル化された書体である。

『グレート・アイデアズ』の組体裁は、伝統的タイポグラフィの様式に乗っ取った一見何の変哲もない様相を呈している。そこには新奇な書体は使われておらず、また目新しい組体裁があるわけでもない。しかし、用いられている書体は古典書体を改刻したデジタル・タイプで、組版はコンピュータ支援によるアプリケーション・ソフトなのだ。そして、それはわが国の文庫本や単行本における現在のタイポグラフィの状況とまったく同様なのである。

最新のテクノロジーを用いながらも、従来と異なることのないタイポグラフィ。「言語情報を主とするタイポグラフィ」は「なにも変わらなかった」のか?

否、変わったのである。これがタイポグラフィにおけるわずかばかりの変化であり進展なのだ。

*

言語を活字によって記述する。

ただそれだけの事にタイポグラフィは存在し、ただそれだけのためにタイポグラファはグーテンベルク以来、550年以上にわたって膨大な時間と労力を注ぎ込んできた。

そしてその背景には必ず数値化、定量・定数化、規格化が存在し、同時にそれを支える眼と手という身体が存在してきた。

文筆家も読者もほとんど無自覚のままそれを受け入れている。むろん、それは否定されるものではなく、むしろ無自覚でいることのほうが幸せではないか、とも思う。だが数値化、定量・定数化、規格化は今日ある「近代」を根底から支えた思想であり、その意味でいえば活字版印刷術(タイポグラフィ)こそ近代そのものだといえるのではないか。だからこそ、せめてその一端でも知っておいてもらいたいと思うのである。

「近代は終わった。いや、終わってはいない」、「モダンとは、モダニズムとは、モダニティとは」と、さまざまな分野で「近代」は語られ続けてきた。決して意識されることのないタイポグラフィを通して —— 。

そしてそのテキストを印すための書体のほとんどが、明治初期以来使われ続けてきた「モダン」な書体「明朝体」に属し、現在200を優に越す明朝体の中から選ばれた1つの明朝体であることも意識されることはない。そう、このテキストでさえも※30。それが言語社会を支え続けてきたタイポグラフィの尽きせぬ魅力なのである。