主体なき世界のモノたち

「ユーザーインターフェース」や「ヒューマンインターフェース」といった言葉は、人間が主体である前提で使われてきた。対象となるのはモノであり、主体である人間は「インターフェース」を通じてモノをコントロールする。だから人間の目的から、モノのインターフェースが設計される。ここには、人間が主体でありモノが対象で、人間はモノではないという暗黙の了解がある。

この前提条件は、わたしたちの知性を根拠としていた。しかし、知性を判断するのも、また知性である。主体というものは、その知性を越える存在を想定した途端に、あっさりと失われてしまう。人間の主体が奪われるのを、悪夢かディストピアのように感じるとしたら、それは単にわたしたちが今持っている想像力のせいかもしれない。その前に、主体を想定せずにいられないことが、わたしたちの知性の限界という可能性もあるのだ。

モノであるコンピューターは、「人間を模倣する」という基本コンセプトに則り、現在まで人間の知性に追従してきた。いくつかの領域では、すでに人間の知性を越えており、わたしたちは日常生活における多くの判断を、人間ではなくコンピューターに委ねている。そして、相手が人間かモノかを気にもせず、自分が「もっともらしい」と思えることを信用している。

だから、モノが人間になるのでも、人間がモノになるのでも、どちらでもいい。主体なき世界では、人間とモノの区別が難しくなる。「トランスヒューマン」や「ポストヒューマン」といった状況は、人間の知性を超えたモノによって、わたしたちが自己更新されることにほかならない。きっとこれからは、今まで以上に「人間とは何か」を考えさせられ、「どんなモノをなぜつくるか」が問われることになる。これらの問いは、やがて同じ答えに至るだろう。

コントロールからコミュニケーションへ

今回目指したいのは、トランスヒューマン/ポストヒューマン時代にも変わらないインターフェース設計の基礎を見つけることである。そのために主体を置き去り、人間がモノを「コントロール」するという発想をやめることから始めたい。つまり、人間の思惑からではなく、モノとの「コミュニケーション」から、インターフェースについて考えてみたいのだ。そうすることで、商品や製品といった概念にとらわれず、存在としてのモノを前提に、インターフェースと向き合えるのではないかと考えている。

今後もテクノロジーは発展していき、情報環境は多様になり、身体や意識は拡張され、モノとの関係も変わり続けるだろう。インターフェースは空間へと広がりながら、マルチモーダルになっていくに違いない。それでも変わらないのは、わたしたちの身体や感覚のモダリティではないだろうか。

わたしたちは、これからも自分の身体を受容器にして、さまざまなモノとコミュニケーションを続けていくはずである。そして、未来のインターフェース設計も、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)が紙媒体の形式や電子機器の操作盤を流用したように、過去の経験を再利用するだろう。

そこまでわかっていても、やはり未来はわからない。わかっているのは、変化が起きるときには、ずっと変わらないものに目を向けるべきだということである。まずは手はじめに、インターフェースという言葉において、今まで見過ごされてきた意味から振り返ってみたい。

インターフェースという言葉の意味

「インターフェース(inter-face)」は「界面・境界・接触面」などと訳される。さらに、これを分解した「inter」には「間・中・相互」、「face」は「面」といった訳語が充てられる。しかし、「inter」には訳語で表現される「空間性・関係性・相互性」のほかに、「一回性・同時性」といったニュアンスも含まれており、これがインターフェースを考えなおす上で重要な意味を持っているように思う。

同じ「inter」を使った単語の「インタラクション(inter-action)」は「相互作用」と訳されるが、この言葉では「トランザクション(trans-action)」と変わりがない。意味の違いから考えてみると、トランザクションの相互作用は、アクション(action)に対するリアクション(re-action)であり、それらが非同期に実行されても構わないが、インタラクションは「一回」のアクションで「同時」にリアクションがなければ成立しない。両者の違いは、時間との関係にある。

この見過ごされた「inter」の「一回性・同時性」という意味は、当然インターフェースにも備わったものである。「直感的なインターフェース」と形容されることがあるが、実世界での対話がそうであるように、本来インターフェースを通じたコミュニケーションも直感的なものである。そしてこの特性は、インターフェースが一方的にコントロールされるものではなく、相互にコミュニケーションするものであることを、改めて示しているのではないだろうか。

インターフェースモデルの変遷

「inter」という言葉が、わたしたちとインターフェースの関係を表していたように、「face」はインターフェースの在り方を表している。これについては、過去にさまざまな「ユーザーインターフェース」のモデルが唱えられてきた。

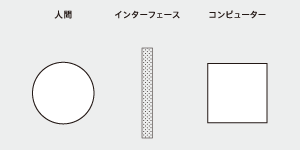

最初に出てきたのは「前認知科学的なモデル」で、人間とコンピューターの間に平板のインターフェースが置かれた素朴なモデルであった。これはディスプレイのような平面を想定しているため、今の一般的な認識に近いかもしれない。またこのモデルでは、人間もモノも同じインターフェースを通じてコミュニケーションすると考えられている。

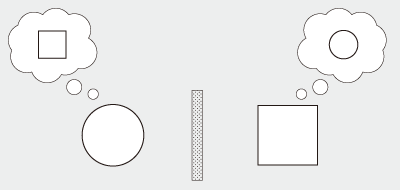

次に出てきたのが、先ほどのモデルを発展させた「メンタルモデル」である。これは利用者のメンタルモデルと対象であるコンピューターのシステムイメージをすり合わせるモデルで、さらに設計者のデザインモデルも加わり発展していった。今も比較的信じられているこのモデルで合意されているのは、両者が客観的事実として観察できること、そして主体である人間の認知を想像しながら、工学的にユーザーインターフェースを設計するというプロセスである。

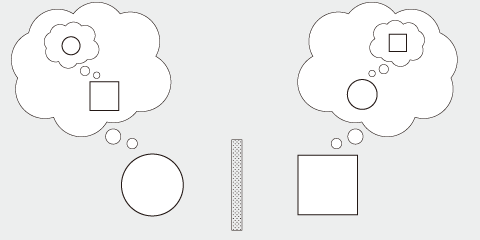

しかし、設計者は利用者の「メンタルモデル」に沿うために、利用者に妥当な「システムイメージ」を提供しなければならないし、その「システムイメージ」は利用者の「メンタルモデル」によって決められる。こういった他者の意識のなかで自己言及するような作業が続くと、下図の「恐怖の反復」と呼ばれる矛盾が起きる。

メンタルモデルは、設計において妥当なモデルだが、終わりなき勘繰り合いの構造が、コミュニケーションとして不健全だったのかもしれない。この理由によって、メンタルモデルは一度退けられた過去がある。

その後に唱えられたのが、人とコンピューターの間に存在する空間をインターフェースとした、「空間モデル」であった。

身体とインターフェースの関係

「空間モデル」が優れていたのは、わたしたちの身体の形に沿って、インターフェースが可塑性を持っている点である。これは人間の身体が原型となり、インターフェースの形が決定されるという、当たり前のことに気づかせてくれる。

たとえば、ディスプレイの「ランドスケープモード」の横幅が長いのは、人間の目が横並びになっていることと関係している。その名のとおり、これは風景画に由来するフォーマットで、インターフェースでもウィンドウシステムのように、向こうにある対象を見る「窓」として利用されてきた。

一方の「ポートレートモード」は、人間の体型に合わせて、ディスプレイの縦幅が長い。これは自画像のためのフォーマットであり、インターフェースとしては自らを確認する「鏡」となる。そのときわたしたちは、インターフェースに映し出される表面そのものを見ている。

また、タッチパネルの操作を考えてみると、わたしたちの指はディスプレイに触れているが、顔はディスプレイを眺めるのに十分離れており、腕はデバイスを支える構えになっている。このように、身体のそれぞれの部分がインターフェースと一定の距離を保ち、空間をつくることによって、わたしたちはモノと思うように関係できる。こうしてインターフェースの諸条件には、わたしたちの身体の大きさや形が反映されているのだ。

わたしたちの身体の特徴や機能に合わせてインターフェースが設計されるように、わたしたちもインターフェースによって行動を決められることがある。検索システムを使うときを例にすると、わたしたちはシステムに最適なクエリを考え出し、返されるサジェストに期待しながら命令を考える。そういった経験を積み重ねながら、コントロールしているつもりのシステムに身体が最適化されていく。わたしたちがタッチパネルというインターフェースに触れているとき、同時にパネルもわたしたちの身体をインターフェースにして触れているのだ。

身体とインターフェースの関係を考えていくと、わたしたち人間も対象になる可能性にさらされていることがわかる。わたしたちはモノを自分たちに同調させて利用していたが、気づかないうちにわたしたちもモノへと同調していた。これはわたしたちとモノの間で、主体が入れ替わるということではない。わたしたちもモノと同じようにオブジェクト(対象)なのだ。

対話におけるインターフェースの観察

わたしたちとモノは、いずれもオブジェクトであり、インターフェースを通じてコミュニケーションをする。この単純なモデルのモチーフとなっているのは、人間同士の対話である。インターフェースは緩衝材のように、モノとのコミュニケーションを、より人間らしくする役割を果たしてきた。

わたしたちが実際に人と会ってする対話では、互いの顔がインターフェースとなる。相手の顔を見て同一性を確認した上で、表情や声のトーンを頼りにコミュニケーションを調整している。

それが電話となると、受話器がインターフェースとなり、お互いの顔を確認できない。そこで同一性を確認するのは、相手と電話番号の照合であり、それを補うために名乗り合う。表情が伺えないので、発話内容や声のトーンから察しながら、対話を続けていく。つまり、わたしたちの気持ちは、インターフェースとしての受話器ではなく、受話器越しの相手に向いている。

わたしたちはインターフェースを通じて交信しながら、実際にはその向こうの対象と交流している。そこでコミュニケーションが成立するのは、対象の知性を信頼しているからだろう。その信頼が大きければ大きいほど、インターフェースは透明化する。これは没入というよりも、すこし前の現実がより「もっともらしい」ものへと更新される感覚に近い。

逆に、コミュニケーションする相手の様子がいつもと違うとき、わたしたちは顔や受話器といったインターフェースに注意を向ける。コミュニケーションの信頼が保証されない事態になって、はじめてインターフェースはその姿を見せるのだ。これがインターフェースの見え隠れする質感になっている。

そう考えていくと、先ほど見てきた「ユーザーインターフェース」のモデルのように、インターフェースは二者の間に置かれてもいないし、共通で単一のインターフェースを通じてコミュニケーションしているわけでもない。インターフェースは、コミュニケーションにおいて指向すべき「ファサード」のようなものとして、それぞれのオブジェクトに備わっている。

わたしたちが対象のインターフェースを見て、そこに触り、そこに話しかけるように、わたしたちも自分のインターフェースを通じて見られ、触られ、話しかけられているのだ。

インタラクションの二重性

わたしたちとモノの関係における「外的なインタラクション」について、ここまで考えてきた。そこでは、わたしたちも自らのインターフェースを通じて、対象となる可能性を秘めていた。オブジェクトとしてのわたしたちは、まわりから影響を受けながら、すこし前の自分と違うものに変わり続けていく。この自己生成的な活動を、ここでは「内的なインタラクション」と呼ぶことにしたい。

この内的なインタラクションは、インターフェースによって隠蔽される。コンピューターがどんな処理をしているかを完全に把握できないように、わたしたちも相手の表情から心の機微まで完全に読み取ることはできない。もっと言うと、自分の意識がどう変化したのかは、本人さえもわからないだろう。

こうした人間とコンピューターにおけるインタラクションの二重性を、人工知能の分野の研究者であるテリー・ウィノグラードは、オートポイエーシス理論の「構造的カップリング」に重ね合わせた。構造的カップリングとは、環境として影響を与え合う相互依存関係のことである。それらはいずれも閉じた系なので浸透し合わず、「膜」を敷居にして撹乱し合う。そこでは、構造的な同一性が両者の連結の強さとなる。

コンピューターなどのモノが構造的であるように、わたしたちの身体も器官が組織化された構造だと言えるだろう。わたしたちとモノは、インターフェースという「膜」を通じてインタラクションしながら、構造的な同一性に向かっていく。そして、このときのインタラクションの契機となるのは、わたしたちの「行動」である。

言語/行為パースペクティブ

これまでユーザーインターフェースの設計者は、利用者の行動を考え、ナビゲーションを問題にしてきた。たしかに利用者は、インターフェースを通じて行動しているように見える。しかし、自分が利用者になったときのことを考えてみると、その場から動かず利用しているため、行動している意識もナビゲートされている意識もない。むしろ行動せずに利用できることが、テクノロジーの利便性になっている。

したがって、こう言いなおさなくてはならない。わたしたちはインターフェースを通じて行動しているのではない。わたしたちは動かずして、自分たちの行動をインターフェースに「委譲」している。目的を実行するときだけでなく、自己との対話や、普段意識すらしない考えや思いまでもが、インターフェースに映し出され更新されることで、意味を与えられて自分の行動になる。つまり、インターフェースにおいてわたしたちは、「言語を通じて行動する」のだ。

ウィノグラードは、この観点を「言語/行為パースペクティブ」と呼んだ。利用者が「情報を処理して意思決定をおこなう」のではなく、「言語を通じて行動する」というアイデアは、人間とコンピューターの関係に言語行為論を応用したものであった。言語による命令や約束は、相手の行動を促すだけでなく、自らの行動にもなる。だから、ここで使われる「言語」とは、言葉の問題ではなく、意味の問題と考えた方がより正確だと言える。そして、インターフェースに委譲している行動が言語によるものならば、その「言語」の性格を明らかにすることが、時を超えたインターフェース設計へと向かうことになるはずである。

わたしたちが対話で使うのは、自然言語である。それだけでなく、意識のなかで自問自答するときも、自然言語を使っている。しかし、ほとんど意識していない領域では、考えたり思ったりすることを言語化していない。カップを口元に持っていきコーヒーを飲むとき、わたしたちは脳内で実況しているわけではない。今こう言い表すことができるのは、ただ事後的に翻訳しているからである。

先ほどの「構造的カップリング」を援用すると、共通言語を持つということは、同じ言語を使うことではなく、言語を生成する構造が似ているということになる。インターフェースの言語であれば、わたしたちの身体のモダリティに合わせて構造化されていることが望ましい。その観点に立ち、インターフェースで使われてきた言語に注目して、その特性を分析してみたい。

クレオール化するインターフェース

古くからユーザーインターフェース設計で使われる文法に、「名詞+動詞」パラダイムというものがある。これはGUIの「See & Point(見て指さす)」操作に合わせた設計手法であり、この操作はわたしたちの行動から発案された。何らかの行動をするには、対象を見つける必要があり、対象を見つけるには、その存在を認識する必要がある。だから、名詞によって対象(オブジェクト)を世界から分節して、対象を認識するのだ。

動詞は、わたしたちの行動を委譲するために、オブジェクトへ意味を付与する。そのなかでも「探す」とか「学ぶ」といった動詞は、わたしたちの「内的なインタラクション」なので、オブジェクトとして外部化できない。わたしたちは最初から何かを探しているし、何かを学ぼうとしている。これらの動詞が駆動するオブジェクトは、わたしたちの身体なのである。一方、「買う」とか「送る」といった動詞は「外的なインタラクション」だから、外部に選択肢としてオブジェクトが与えられなければならない。

今も「名詞+動詞」パラダイムが有効なのは、わたしたちの「リテラシー」を元に構造化されているからだろう。リテラシーとは目と手を使った能力のことで、かつては「読み書き」の能力を指していたが、今は「見て指さす」コンピューターリテラシーも含まれる。プロダクトデザイナーのトーマス・D・エリクソンは、こうしたインターフェースの言語的性格が「ピジン言語」や「クレオール言語」に似ていることを、早くから見抜いていた。

異なる言語を使う者同士は、ポインティング(指さし)やジェスチャ(身ぶり)を多用してコミュニケーションを成立させる。したがって、会話の内容も「あれを取って」といった具合に、オブジェクトを指さし環境から分節して、簡単な動詞を添える。名詞に複数形は使わず、必要な場合は同じ単語を繰り返す。動詞は現在形のみで、過去形は使われないなどの特徴がある。

このように、異なる言語を使う者の間で意思疎通するときに、自然発生する言語を「ピジン言語」と呼ぶ。それが母国語として定着したものが「クレオール言語」である。これらが興味深いのは、話せない者が上達するよりも、先にリテラシーが高い者が退行して、言語が形成されていくところである。

インターフェースの言語的性格の未来

さまざまなクレオール化は人々を〈関係〉にみちびき入れるが、それは普遍化のためではない。これに対して「クレオール性」は、その原理において……あらゆる一般化へと退行していくのだ —— 程度の差こそあれ無邪気に。エドゥアール・グリッサン『〈関係〉の詩学』

エリクソンは、ピジン言語やクレオール言語の特性が、マッキントッシュのGUIと共通していることを指摘した。これらの言語は、リテラシーが低い相手の「覚えやすさ」を必須条件としており、それが「記憶せずに操作できる」というGUIのコンセプトと重なっていたのだ。

たしかに、インターフェースはピジン言語のように退行しながら、最終的にクレオール言語として定着したように思える。インターフェースを使う目的は限定されるため、語彙がすくないのも似ている点だろう。ある言語で会話ができなくても、その言語のメディアをある程度利用できるのは、そんな理由かもしれない。

わたしたち人間を主体にして、外的なインタラクションだけを観察していると、世界は多様化していくようにしか見えなかった。しかし、それに伴った内的なインタラクションによって、わたしたちはモノに同調しながら、インターフェースというクレオール言語を習得していた。知らず知らずのうちに、わたしたちはインターフェースを通じて混血していたのだ。

コンピューターがわたしたちより流暢に自然言語を話せるようになっても、今まで育んできたインターフェースは使われ続け、その言語的性格は変わらないはずである。なぜなら、わたしたちが身につけてきたのは、デザインされた道具の利用方法ではなく、言語のリテラシーだからだ。

この先、わたしたちやモノの立場は、ゆっくりと、そして確実に変わっていく。インターフェースの言語もテクノロジーと融合して、徐々に変わっていくだろう。それはもちろん退行へと向かっていく。ただし、これを退行ととらえてしまうのは、まだ人間を主体にしているからかもしれない。何よりもすぐに変えなくてはならないのは、わたしたちが「世界をどう見るか」という観点なのである。