インターフェイスデザインをめぐる思考実験

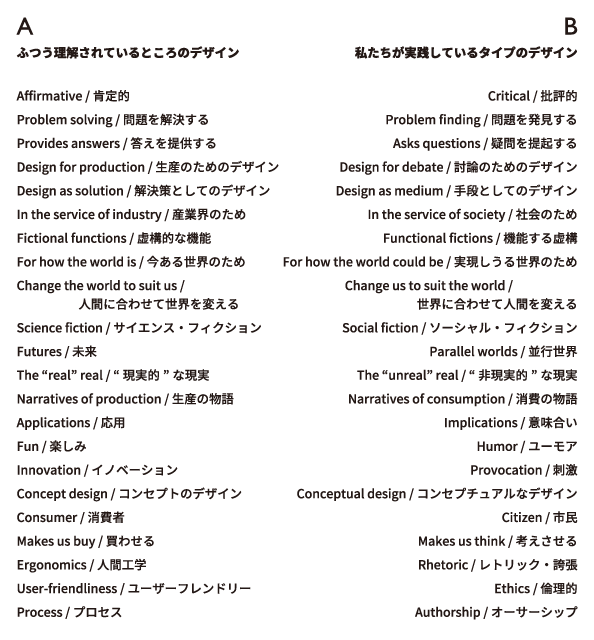

2015年の11月に日本語版が出版された『スペキュラティヴ・デザイン』の冒頭には、著者のアンソニー・ダンとフィオナ・レイビーのデザイン宣言ともいえる「A/B」の表が掲げられている。ここで「A」というのは、ふつう理解されている肯定的なデザイン。「B」というのは、彼らが実践しているところのデザインである。

「A」のふつう理解されている肯定的なデザインというのは、例えばApple社のデザインだったり、ドン・ノーマンがいう「使いやすい」デザインだったり、もはやイノベイティブではなくなってしまった、マジョリティのためのデザインのことである。こうした伝統的な人間中心主義的デザインに対する信仰、その裏返しでありパラフレーズの技術による人間拡張主義、あるいは人間とコンピュータがシームレスに融合する、といった類のテクノロジー中心主義に対する無批判な肯定は、そのこと自体がデザイナーの楽天主義や技術者の思考停止を反映しているかのように、今なお根強いものがある。そういう論者とその取り巻きは、いつの時代にも次々とレミングスのように現れては消えていく。

ここで思い起こされるのが、ダン・ゲントナーとヤコブ・ニールセンが1996年に発表した「アンチ—マック・インターフェイス」という論文である。1984年に発売が開始されて以来、多くの人にGUIデザインの基本原則とみなされていた「マッキントッシュ・ヒューマン・インターフェイス・ガイドライン」を参照しながら、あえてその反対の原則を掲げることで、多くの人が気づいていないインターフェイスデザインの潜在的な可能性を発掘しようとした。

それから約20年を経て、アダム・ベイカーというデザイナーが、「ポスト—マック・インターフェイス」と題した論考を発表した。2007年に発表されたiPhoneやAndroidなどのスマートフォンのインターフェイスの爆発的な普及を経て、もはや「A」デザインになってしまったGUIを、なぜ今更考えなければならないのか、そう思う人も多いだろう。しかし、この論考をじっくりと読んでみれば、1996年に発表された「アンチ—マック」というある種の思考実験の意味を再読することが可能であるし、暗黙のうちに組み込まれた当時から見た未来を、現在の状況から読み解くことができる。

デザインにおけるシミュラクラ現象

ベイカーが提案する「ポスト—マック」のデザイン原則をここに再掲した。青い背景がオリジナルのマッキントッシュのデザイン原則であり、赤い背景が「アンチ—マック」の原則である。そして「ポスト—マック」の列では、背景の色でそのいずれかが選択されたこと、あるいはそれ以外のもの(緑の背景)であることがわかるようにした。緑の項目は3つあるが、そのうち「両方(直接操作と委譲)」は青と赤を合わせたものであり、「予測可能な変化」は赤のバリエーションである。だから、まず冒頭に挙げられた「シミュラクラ」に注目すべきだろう。

シミュラクラとはもともと、心霊写真や人面魚、月や火星の人面、そしてマッキントッシュの顔アイコンのように、「3つの点が集まった図形を人の顔と見るようにプログラムされている人間の脳の働き」を意味する心理学的用語であった。その後このことばは、フィリップ・K・ディックの小説の中で「本物そっくりのまがいもの」という意味で使われるようになり、さらにそれをボードリヤールらが「オリジナルなきコピー」としてポストモダン社会のひとつの象徴として提示したことで、さまざまな人がシミュラクラを論じてきた。

マッキントッシュのGUIが、コンピュータのアプリケーションの振る舞いやファイルシステムをデスクトップというメタファーで隠蔽したことに対して、「アンチ—マック」はコンピュータの内部挙動や構造に直接根ざしたインターフェイスの必要性を提案した。しかし現実には、コンピュータのインターフェイスはそちらには向かわず、高速の処理とネットワーク、大量のメモリーなどを駆使して、実在なきリアル、すなわち「シミュラクラ」を生み出す方向に向かった。その結果、人間の思考や行動をモデル化したシステムやアプリケーションによって、コンピュータはより私的(パーソナル)なものになった。

今日のシミュラクラ現象とは、人間を見るかのごとく、スマートフォンのホーム画面を見るようにプログラムされている脳の働きである。ソフトウェアでモデル化されて、人間までもが人間のように振る舞うシミュラクラになってしまった。さらに「ポスト—マック」は「ポスト—人間」と読み替えられる。だから、シミュラクラとしてのデザインとは、「ポスト人間中心デザイン」のひとつのありようなのだ。

ポスト人間中心デザインがめざすもの

さて、ここで冒頭の「A/B」デザインに話を戻そう。ベイカーの「ポスト—マック」に倣って、僕も「ポスト—A/B」としての「C」デザインを考えていきたいと思う。ただしそれは、「ポスト—マック」の大半を占める項目のように、「A」でも「B」でもそれらのハイブリッドでもないもの、むしろそれらを止揚する試みとしての「C」デザインというべきものとして考えてみたい。現在の仮設的「C」デザインを以下に示し、その項目をひとつずつ説明していこう。

まず、これからのデザインとは「代替的(オルターナティブ)」なものであるべきだ。肯定的(マジョリティ)であってはいけないのはもちろんだが、批評的(マイノリティ)であったとしても、その視点を変えずに繰り返し主張し続ければ、いつしかそれは肯定的になり、批評的なものではなくなってしまうだろう。大切なことは、肯定するか批評するかではなく、固着してしまうか変化し続けるかなのだ。だからこの項目は、「代替的」ではなく「試験的(テンタティブ)」でもいいだろう。「実験的」「仮説的」ということばもあてはまる。仮説は仮説であり、そうあり続けることが重要で、それを実証することに意味はない。これは、マーシャル・マクルーハンのいう「最近、気づいていないことは何か(What haven’t you noticed lately?)」を問い続けることと同じである。

問題解決と問題発見は連続している。問題を解決することで、はじめて問題を発見できる。だから、この「代替的」思考において重要なことは、問題を解決することでも発見することでもなく、「問題とは何か」を考えることである。僕らが問題だと思っているものは本当に問題なのか、あるいは「問題—解答」という因果的関係そのものが妥当な考え方なのか。問題が、問題のための問題にならず、本当に考えるべき対象であるかどうかを見極めるのは難しい。

問題を明確にするということは、すなわち「前提」と「境界」を明確にするということである。プログラムを書く時に変数の型を定めて、その値の範囲を明確にしなければならないように、問題を明確にした時点で、その問題はやがて解かれる宿命をもつ。その宿命を反転させることが必要だ。宿命を反転させてくれるのは、相手を打ち負かそうとする討論(ディベート)ではなく、深く思考することである。これからのデザインは、直観や感覚に訴えるものではなく思考であり、それも単なる思考ではなく「熟慮(ディープ・シンキング)」するためのものでなければならない。

世界最強棋士との対戦に完勝したアルファ碁同士の対局は、それまでの人間の囲碁に対する常識を超えたものであったという。そこから見えてきた人間の限界は、自分の手に意味やストーリーを持たせてしまうことであった。この大局観と呼ばれるような認知的限界から生まれた直観や意味を、人間は如何にして乗り越えていけばいいのか。その時のガイドとなるのが「アルゴリズム」—— 明確に記述された手順である。アルゴリズムは明確に記述されているからこそ、直観という名のフィルターに隠されていた、潜在的な可能性を浮き彫りにする。

これからのデザインは、アルゴリズムによって生(raw)のレベルから記述され、実行できるものでなければならない。このアルゴリズムにとって重要なのは、それが実行可能かどうか、ということだけであって、それが生み出すものが現実なのか虚構なのかを考える必要はない。シミュラクラの時代における「オリジナルなきコピー」とは、「実行可能なアルゴリズム」という意味である。アルゴリズムとしてのデザインが生成するものこそがシミュラクラであり、それは参照すべきオリジナルが存在しない「検証不可能な機能」という他はない。

ポスト人間と共にある世界

さて、そうした代替的な世界と私たち人間の関係は、どのようにあるべきなのだろうか。心や精神とも言われる人間の内部状態の許容範囲は、それほど大きくはない。だから、アルゴリズムが生成する膨大な出力を、何らかの形で圧縮しなければ、その負荷に耐えきれずに故障したり崩壊してしまう。それを避けるためのひとつの方法は、「選択」することだ。宗教や倫理がそうであったように、「すべきである」「しなければならない」という超論理的な選択は、人間にとってますます必要不可欠なものとなってくるだろう。アルゴリズムの実行によって生まれるオリジナルなきシミュラクラが世界を変え、そこで生きなければならない人間も、また変化していくことが要求されている。

3つの点が集まった図形を人の顔と見てしまうシミュラクラ現象のように、「擬人化」や「キャラクター化」は、先ほどの「意味」や「ストーリー」と並んで、人間の可能性を制約する障害になっている。今日の人工知能が「人に似せた」知能である限り、大きなブレークスルーは生み出さないだろう。「神が自分に似せて人をつくった」のではなく、「人間は自分に似た神しか想像できない」ことが問題なのだ。であれば、その「擬人化」の限界をどのように乗り越えていけばいいのか。そのためのアルゴリズムが、「ユニヴァーサル・フィクション=人間を超えた虚構」である。

量子力学の多宇宙解釈のように、そのフィクションは並列的でそれぞれが「異質(ヘテロジニアス)」であるため、相互に「不可知(unknowable)」ではあるが、自分にとって異質なものや不可知なものを認めていくこと抜きに、これからの未来はあり得ないだろう。主張のパワーゲームからは、もう何も生まれ得ない。「発見—解決」と同様の「生産—消費」という直線的因果関係も、やはり消去していかなければならない。「維持」や「保存」は生産と消費の二元論を解消する、デザインにおける中立一元論のようなものとして、ますます重要になってくるだろうし、アルゴリズムの「増殖」性をアイロニカルに内省することで、「保存」とは「オリジナルを守る」ことではなく「変化できる状態に保つ」こと、という意味に止揚していくことが不可欠となる。

人間が陥りやすい一番の罠は、どうしても人間中心にものごとを考えてしまうことだ。しかもその時の「人間」が指し示しているのは、「自分」あるいは「自分の身近な人間」、せいぜいが「自分が想像できる人間」である。「自分はもっと客観的、普遍的に人間を捉えている」という人でも、その想像の世界に存在しているのは、平均的な人間や多数派の人間であることがほとんどだ。そうでなければ、同じ人間同士での争いや、人種や民族、移民やLGBTの問題が起こるはずがない。

さらに今、この人間中心という名の自己中心が生み出す好き嫌いの支配した主観的な世界に、技術は遺伝子組み換え生物や、機械と結合したサイボーグ、人工生命や人工知能のようなポスト人間を加えようとしている。もしかすると、ポスト人間ではなくエクストラ人間というべきかもしれない。世界の分断を生み出した、自らが理解できる範囲の人間中心の考え方が、こうした技術の登場によってますます加速され、不寛容を促進することは容易に想像できる。マッキントッシュのデザイン原則における「寛容性(Forgiveness)」が、今また人間同士、そしてポスト人間とのインターフェイスの中で必要となってくる。

人間を超えた新しい理性の探求

アンソニー・ダンとフィオナ・レイビーは『スペキュラティヴ・デザイン』において、今日の「解決不可能な」多くの問題と向き合うには、価値観や信念、考え方、行動を変えるしかないことを示した。そのためにはまず、近代的な「個人」の成立と共にある、「中心」という概念を捨て去らなければならない。「非中心」システムは、古くから議論されてきたテーマであった。多様で異質な人間は、それぞれがそれぞれに対して「エイリアン」である。宇宙に中心がないように、エイリアンとしての人間のどこにも中心は存在しない。中心の概念が、帝国主義や覇権主義を生んできたように、私たち一人一人が常に自分で自分を変えられる状態に置いておかなければならない。

そうした状況は、自己や個性を重んじる「個人」という精神の基盤を曖昧にし、感情的にはかなり苦しいものになるだろう。しかし感情は、人の視野を狭くし、他人に対する不寛容を助長する。アメリカのトランプ大統領に代表される、世界の多くの政治家が、人間の感情に訴えることで、人々の支持を集めている。かつての政治的な対立軸は「右派—左派」であったが、現在の対立軸は「感情—理性」といえるだろう。社会や人々を支配したい、ビジネスやパワーゲームに勝ちたいと思っている人のすべてが、本当に必要なことではなく、人間にわかりやすい感情を利用して、ものごとを訴えかけようとしている。

だから、これからのデザインにとってもっとも重要となるのが、身体的な経験に根ざした感情ではなく、抽象的認識としての概念を操作する能力としての「理性」なのだ。感情という名の牢獄に囚われている限り、拡大を続ける人間社会は、遅かれ早かれ衰退と崩壊を迎えるだろう。人間が人間になる前から存在していた感情は、人間にとって不可避なものだが、それが引き起こすのは悪いことも多い。だからこそ、人間は技術がもたらす新しい理性によって、その感情をコントロールし、乗り越えていかなければならない。

この新しい理性によるデザインの基盤の第一候補は「数学」である。数学に必要な前提としての「公理」と、そこから生まれる人間に依拠しない論理的な展開力は、アルゴリズムのもっとも包括的な形態といってもいいだろう。賛否両論はあるが、物理学者が考える「数学的な宇宙」で実行する「公理的なデザイン」の可能性は、人間に依拠しない理性によるデザインを考えていくための出発点になり得る。数学という「匿名」の言語や構造からデザインを考えたり拡張することは、人間が人間の外側にあるものを想像したり参照することを可能にし、さらにはその公理的、論理的構造が、人間の経験を超えたデザインのためのガイドラインとなるからだ。

良識ある人間が発展させてきた科学や工学、産業が生み出した大量殺戮兵器が用いられた、第一次世界大戦という「人間がかくも非人間的になる」体験から、現実や意味を解体するシュルレアリスムやダダといった芸術運動が生まれた。しかし、彼らが考えたのは、あらゆる人間に共通している感覚や、意識下の世界を研究することであった。

今また、感情を重んじる人間がさらに発展させてきた科学や工学が、人間とは異なる知性や身体を生み出しつつある。それらは一体、人間や社会に何をもたらすのだろうか。そのことを熟慮するためには、人間という枠組みを超えたものを基準として、デザインや芸術を考えていく方法が必要不可欠だ。感情が支配する今日の世界で起こっている数々の悲劇を救うのは、人間に依拠しないアルゴリズムによる意味やストーリーの解体と、人間を超えた新しい理性の探求でしかないと、僕は考えている。