どうやら生まれてから死ぬまで、私たちの記憶は変化し続けているようだ。実際には、神経細胞の変化によって記憶が形成されているという次第も徐々に解明されつつある※1。

他方で、そうした私たちの記憶に影響を与える環境も大きく変化している。目下、人類はかつてない規模と速度で、各種のデータを生成・蓄積し、通信・交換している。こうした激流、あるいは大渦のようなと形容したくなるような環境下で、自分の記憶のあり方について、その世話をするにはどうしたらよいか。そんな関心から、ここのところ記憶のための新たな知識環境について考えている。以下では、そのスケッチをお示ししたい。

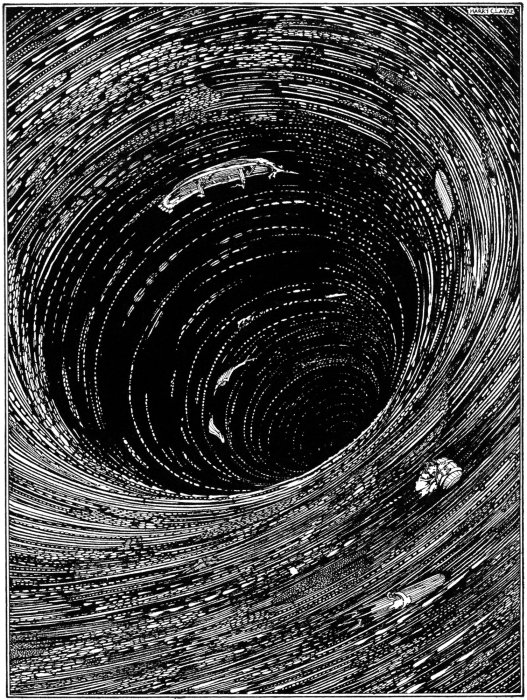

エドガー・アラン・ポーの小説「メエルシュトレエムに呑まれて(A Descent into the Maelström)」に掲載されたハリー・クラークによる挿絵

エドガー・アラン・ポーの小説「メエルシュトレエムに呑まれて(A Descent into the Maelström)」に掲載されたハリー・クラークによる挿絵

記憶の条件

記憶については、いくつかの分類が提案されてきた。例えば、記憶が維持される時間の長さによる分類はよく知られている。ここでは、身体が自律的に行う記憶と、人が意識して行う記憶という区別に注目してみよう。

心臓の鼓動や呼吸などが、なにごともなければ自動的に働くのと同じように、私たちの身体は、別段努力をしなくても、環境や自分の身に生じる出来事を記憶している。危険な目に遭ったことが強く後々まで記憶に刻まれるのは最たる例である。ともあれ、心身によって絶えず感知される出来事が、なんらかの変換を施されて脳裏に収まる。これを区別のために「生物的記憶」と呼ぶことにしよう。

他方で意識してする記憶とは、例えば、試験に備えて知識を暗記するような場合を指す。私たちは、身体が勝手に記憶することとは別に、あるいはそれを利用して、何事かを自ら努めて記憶できる。これも区別のために「意志的記憶」と呼ぶことにしよう。先ほどの「生物的記憶」を、この名称との対比から「非意志的記憶」と呼んでもよい※2。

加えて重要なのは、私たちは忘れっぽい生き物でもあるということだ。放っておけば経験したことや覚えたことも徐々に思い出せなくなってゆく。あるいは記憶は変形してゆく。また、変形したことにも気づかない。それこそ記録でもつけておかなければ、過去1カ月に何を食べたかをそっくり覚えていたりはしない。また、しばしば歴史の記憶を巡る争いが生じるのも、元をただせば人間の記憶がよくもあしくもいい加減なためであろう。

そのうえ目下のところは、選んで何かを忘れることはできない。そうかと思えば、思い出したくなくても、何度も脳裏に甦ってしまう記憶もある。自分の心身だからといって、私たちは生物的記憶の働きを必ずしもコントロールできないわけである。

情報環境が私たちにしていること

現代は、幾重もの意味で、記憶のあり方について考えさせられる時代である。とりわけこの30年ほどの間に生じた情報環境 ※3の変化は無視できない。従来の書物、電話、ラジオ、テレビといった各種通信伝達手段に加えて、インターネットが厖大なデータの流れを生み出し、いまやアクセスするための装置さえあれば、誰もが利用できる。

その結果、さまざまなことが生じてきた。中でも大きな変化の一つは、人が従来と比べて大量の文字を読み書きするようになったことであろう。また、人がこんなにこまめに調べものをする時代もいままでなかったと思われる。もちろん、文字に限らず、映像や音楽、ゲームその他のデジタルデータに接する量も増えているだろう。

記憶という観点から見ると、かつてない規模と速度で、人が記憶を変化させうる状況にある。例えば、ネットとスマートフォンが普及する以前の駅や電車の光景を思い出してみよう(思い出せる人は)。たまさか手に読み物を持っている人はそれを眺め、そうでない人は目をつぶったり、ホームに設置された看板や社内の中づりを眺めていた。それもいまにして思えば、極めてのんびりと、ごく限られたものを。

現在、四六時中スマートフォンの小さな窓に向かって、その表面を指先でなでる現代人は(そう、現代は人がかつてなくものの表面をなでる時代でもある)、いったい日にどれだけの文字や映像を眼に入れているだろう。

念のためにいえば、これは善し悪しの問題ではない。また、昔はよかったという話でもない。ただ、記憶という観点から眺めた場合、かつてとは比較しようもないほど、高速かつ大量に記憶 —— 少なくとも生物的記憶 —— の変化を生じさせている可能性がある、ということを考えてみたいわけである。つまり、この環境と状況は、私たちの心身になにをもたらしているところなのか。目下は壮大な社会実験を遂行中といったところであり、その効果をにわかに見積もるのは難しい※4。

不確かな未来のための記憶術

以上、簡単に眺めたように、私たちは我が事ながらままならない記憶のしくみでもって、日々大量の文字やデータに接する情報環境を生きている。もっとも、ネットに関しては、検索技術の発明と向上によって、そのつど必要に応じてデータを抽出できるようになってきた。人によっては、厖大なネット上のデータと検索エンジンの組み合わせさえあれば、自分であれこれ記憶する手間も省けてよいではないか、と考える向きもあるだろう※5。もちろんそれで用が足りるならそれでよい。

他方で、もし自らの脳裏に納める物事について、それなりに気を配りたいと考える場合どうしたらよいか。そもそもいくら検索の性能が向上したとしても、どんな言葉を検索するかを選ぶにも、検索した結果を評価し、解釈するためにも、自分の脳裏に蔵された記憶しか(いまのところ)頼るものがないとすれば、記憶への配慮という問題は、ちょっと無視しえない道理である。

次々とのべつ幕なしに記憶を上書きする虚々実々が知覚を通じて入ってくる状況で、なにがしかの記憶を整え、保持したいと思う場合、どうしたらよいだろうか。自分の記憶をいかにデザイン(設計)できるだろうか。

もちろん、ネットその他のメディアの使用頻度を調整すれば、耳目に触れるものを減らせる。これは一つの手だ。他方で、ネットの恩恵に与かりながら行く場合、つまり流入量を制限せずに行く場合はどうか。こうした関心に基づいて考えるべきことは、少なくとも二つあるように思う。

1. 予測できない未来へ備える記憶のセット

そもそもどういう記憶のセットを脳裏に備えておけばよいかを再考してみること。すぐ役に立つようなことについては、そのつど探して取り入れればよいとして、むしろ問題は、数年後にどこで何をしているか分からない自分を手助けするためには、どんな記憶のセットがあればよいかということだ。もちろんこれは無理難題というものである。そもそも数年後に世界がどうなっているかも分からない。したがって、そこで何が必要になるかも分かろうはずがない。

それでもなお、最低限これだけのことを装備しておけば、なんとか臨機応変に対応できる。そういう記憶のセットを考えてみることもできる。従来それが「教養」や「リベラル・アーツ」と呼ばれてきたのであろう※6。つまり、これだけのことを備えておくと、そのつどどんな問題に遭遇するかは分からねど、脳裏に備えたものを組み合わせたり活用することで道を切り開ける、という、いわば知のサヴァイヴァル・キットである。呼び名をどうするかはともかく、こうしたキットをそのつど再考して、更新してゆく必要があると考えている。

2. 新たな記憶術を模索する

もう一つは、意志的記憶の仕方を模索することだ。そのつもりで歴史を眺めると、さまざまな場所で人々が記憶に関心をもって、これを制御するための技法について考え、編み出してきた痕跡が窺える。例えば、比較的よく研究されているものに、ヨーロッパで発達した「記憶術」がある。ごく簡単に要約すれば、脳裏に馴染みの空間をしつらえ、そこに記憶したいもののシンボルを配置するという手法だ※7。つまり、記憶のなかに安定して想起できる場をつくり、その場を手がかりにして、記憶を構成するわけである。この技法は、面白いことに明治期の日本でも一時流行を見せたが、根づくことはなかったようだ※8。

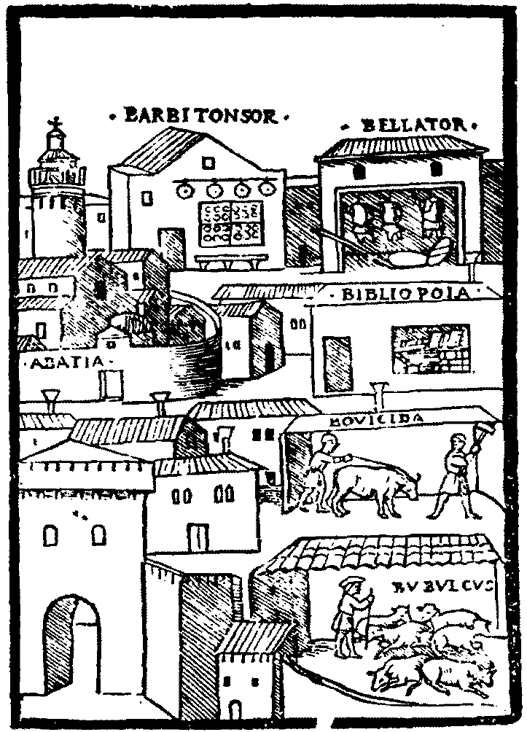

Johannes Romberch “Congestorium Artificiose Memorie” (1520) から。記憶の場としての町。

Johannes Romberch “Congestorium Artificiose Memorie” (1520) から。記憶の場としての町。

この記憶術、実際試してみると、結構な手間と根気を要することが分かる(その手間でなにかを記憶できるのではないかとさえ思えてくる)。モノグサな凡人の身には、そのまま活用するのは難しい。だが、手がかりはある。この技法に見られるように、何かを記憶しようとする際、記憶の対象とは必ずしも関係のない別の記憶とセットにするのがポイントである。この発想は、英単語や元素記号を語呂合わせで覚えるテクニックにも通じるものだ。つまり、比較的思い出しやすいものに、記憶したいことを結び付けておくという操作である。

言われて考えてみれば、例えば本というものは、その装幀や造本も含めて、一種、記憶のための装置でもある。何度も手にした本であれば、表紙のデザインや版面が、著者名や書名、さらにはその内容とともに想起されるだろう。つまり、その物質的要素が、そこに印刷されている内容への記憶の手がかりとなっているわけである。また、ある本は、別の本とのつながりを連想させもする。同じ著者の本、同じテーマやジャンルの本、同じ装幀家や出版社の本という具合に。複数の本を並べた書棚もまた、記憶の場となる。それが自室であれば、書棚は普段から意識せずとも繰り返し目にする物理環境ともなる。

同様に、記憶しようとすることを、紙なら紙のような平面上に配置してみること、一種のダイアグラム(線で構成された図)、あるいはマップに描いてみることも有効である※9。近年、インフォグラフィクスという名の下に、情報やデータを図像として表現する手法が改めて注目されている※10。こうした試みも、ただ見やすい、美しいというだけでなく、そこに提示される情報やデータを、色やフォントやグラフィックといった要素と関連づけたデザインを施し、記憶の手がかりを生み出していると捉えてみることができる。要するに、内容とデザインとがセットになって、それを見る者の記憶に訴える表現となるわけである。

—— と、このように、記憶、記憶と繰り返していると、なんでもかんでも覚えればいいというものじゃなし、記憶の技法ばかりに注目しても詮無いのではなかろうか、という気分にもなってくる。つまりは、何を記憶するのかという先に述べた件に話は戻ることになる。というよりも、この二つを組み合わせて考える必要がある。

知識OSの構想 — 記憶の環境をデザインする

なぜこのようなことをつらつら考えているのか。はじめにお伝えすべきだったかもしれない。自分のコンピュータに1万冊ほどの本を蓄積してみて分かったことがある。デジタルデータとしての本は、実に簡単に把握できなくなる。なにがあって、なにがないのか分からなくなる。同数の紙の本も大概だが、それでもまだおおよそは把握できる。デジタルデータで同じようにいかないのは、おそらく記憶の手がかりが少ないからだ。

例えば、モノとしての本は、空間に並べることで一覧性を確保できる。また、まさに空間の特定の位置に関連づけられる(「この左下のほうには映画の本があったはず……」など)。これに対して、コンピュータの記憶装置にデータをそのまま並べておくだけでは、そうはいかない。そもそも利用者が当該フォルダを表示するまで、それは見えない状態にある。当該フォルダを画面に表示するにしても、一画面に表示されるファイル数はたかが知れており、とうてい一覧はかなわない。ただし、強力な検索機能を駆使することで、適切な検索語さえ選べば、あっという間にデータを抽出できる。だからネットと同様に、検索で用が足りる場合には、記憶は問題にならないだろう。

私は、こうしたデジタルデータを、よりいっそう利用者の記憶に資する形で扱う方法があるのではないか、と考えている。従来のOS(Operating System)は、そもそもの設計方針からいっても、コンピュータのメモリ上にあるデータをファイルという形で操作(operate)するしくみ(system)を提供してきた。いわば、コンピュータの上でデータをあちらからこちらへと移動したり複製したり作成するためのしくみである。そこでは、それぞれのデータがどのようなものか、という意味や分類については利用者に管理が委ねられている。もちろんそれはそれでよい。

ただし、昨今のように個人用のコンピュータでさえも、数万件規模のデータを蓄積・利用するようになってみると、データ操作に加えて、もう一つ、知識操作とでも言うべきインターフェイスが欲しくなってくる。それも、専用のアプリケーションソフト(応用ソフト)というよりは、コンピュータを常時利用する物理環境、まさに自分のデスクトップとして活用するような、あるいは、そのコンピュータの記憶装置にあるデータや、ネット上の各種データを総合的に活用しうるような、いうなれば一種の「知識OS(基本ソフト)」のようなソフトウェアが欲しい。その知識OSは、ディスプレイを一つの(あるいは複数の)空間として、例えば建築物や書架のように設計できる、記憶術の道具としても活用できる機能を備えているはずである。

もちろんこの知識OSを設計するためには、これまで人類が編み出してきた諸学術やその分類、あるいは辞書や百科全書をはじめとする知の操作にかかわる創意工夫全般がおおいに参考になるであろう。といっても、先人がつくったものをそのまま拝借するというよりは、それを道具として、自分に必要な知識=記憶環境を、みずから設計構築することが主眼である。古くは『シムシティ』や最近の『マインクラフト』のように、一種の箱庭として自分のコンピュータの上に知の樹木を育て、マップを描いてゆくわけである。

この知識OSは、効率を優先する便利さとは別の観点で設計する必要もあると睨んでいる。ちょうど書棚を自分の手で整理しながら記憶を新たにするように、コンピュータ上の環境を自分で手入れをする手間を残したものになるだろう。なんとなれば、結局のところ、記憶の世話をして、何かを記憶に刻むには、その対象に繰り返し触れるほかに近道はないからである。

その際は、ようやく実用化の目途がついてきたヘッドマウントディスプレイ(HMD)※11や、利用者の身体の動きを入力に換える各種モーションセンサー※12、あるいは空間にコンピュータで生成した映像を重ね合わせたり投射する各種技術※13も、こうした観点から活用しうるはずである。それはおそらく、紙かデジタルかという実りの少ない対比とは別に、紙とデジタルが相互の価値を高める知と記憶の環境になるだろう。ただし、注意すべきは、あくまでもこれを利用する人間の記憶の補助となるインターフェイスと機能の実装を目指して設計する、ということである。言い換えれば、コンピュータの機能に沿って物事を効率化・最適化するのではなく、人間の記憶のしくみに沿ってデザインする必要がある。

本稿では、そのような来たるべき知識環境のためのささやかな覚書を記してみた。

記憶をいかにデザインするか。これが問題である。