師茂樹:

最初に、清水さんがしばしば東洋の古典、特に仏教などを使いながらご自身の哲学を展開されているのには、どういった背景があるのかということから、お話を聞かせいただければと思います。

清水高志:

そうですね。子どもの頃からインドの古典に親しんでいたというのもあるんですが、そもそも欧米の現代思想じたいが、だんだん今世紀になって東洋的ロジックを再びなぞり始めているところがあるように僕は感じているんです。主客二元論とか、二元論的思考を超克するというようなことは、これまで20世紀までの思想でも主張されてきたし、もちろんドイツ観念論にもそうした考え方はあるわけですけど、主体と対象のように相反する二極があると、その両者の拮抗した境界を曖昧にし、間を取るというもの、《a》かつ《非a》みたいなものを考えるというものが多かったんですね。例えば、デリダの脱構築主義なんていうのもそういうものだと思う。

しかし、インドの伝統的な思考には、《a》でも《非a》でも《aかつ非a》でもない第四の「テトラレンマ」というものがあって、それは《aと非aのどちらでもない》というものです。論理的思考というのは《a》か《非a》かを定めるものだというのが西洋の伝統的な考え方で、《a》か《非a》かのどちらかを取ったらもう間は成立しないというのが排中律ですが、それではインド人は納得しないんですね。《a》にも還元されないし《非a》にも還元されないのは何かというのを、彼らは常に考え続けているんです。

ところが現代の哲学もまた、そういうことを考えるようになってきています。グレアム・ハーマンのような哲学者は、対象というものがあると、それは内的構成要素にも還元されないし、それを取り巻く外的文脈にも還元されない、そうした中間的統一体がオブジェクトである、ということを言います。これまではいずれかへの還元主義だったというのですね。さらに小さい原子のようなものであっても、色々な性質の集合体としてあるのだから被構成的でもあり、だんだん大きなものへとボトムアップしていく出発点であるわけでもなく、どんなものも内部と外部の両要素に還元されない中間的なものとしてあって、そうしたものが相互包摂しあって全体としての世界ができている、と考えるわけです。これはある意味でネットワーク的な世界観とも取れる思想だし、《一と多》という問題にも繋がる。仏教が考えてきた世界にすごく近いと思うんですよね。

僕は何年かごとのサイクルで、仏教のことしか考えられないくらいに仏教にのめりこんでいることがあって、特に道元やナーガールジュナは去年からずっと読んでいます。ブッダの思想はその断片しか伝わっていなくて、その一つが「離二辺の中道(不常不断)」で、要するに《ある》ということと《ない》ということのどちらにも世界を還元してはいけないという独特の考え方。もう一つはいわゆる「縁起」です。十二支縁起の思想が当時からあったらしいということしか分からない。初期の部派仏教のいろいろな哲学はそこから発達してきたわけですが、そのなかでさきほどお話しした排中律をいかに超えるか、二項対立のどちらにも還元されないかたちで排中律をどう超えるかという問題は、非常に大きかったんじゃないかと考えています。

例えば、ナーガールジュナがおもに批判している説一切有部(せついっさいうぶ)の時点で、もうそういう試みが出ていたのではないかというふうに思います。西洋のロジックで普通に判断をするという場合、「ソクラテスは人間である」といったように、述語の中に個別の主語が包摂されて、それが《判断》というふうにみなされますよね。このとき、人間の中にソクラテスが入ったら、ソクラテスは非人間であるというところには二度と行かない。これが排中律的なロジックです。さらに「ソクラテスは人間である」「人間は死ぬものである」という具合に、この論理は階層性を持つことにもなります。これに対して、実はインドの否定形というのはそういうロジックだけじゃないといわれている。《これは壺である》という場合の否定形と、《ここに壺がある》という場合の否定形は違うとインド人は考えるらしい。

師:

そうですね。絶対否定と相対否定みたいな言い方をしますけども。否定をすることによって何か別のことを肯定してしまうという否定のあり方と、単に否定しているだけで別のことを何も言っていない否定の仕方があるということですよね。

清水:

そうです。ここには二つの考え方があるんですよ。主語のほうに複数の性質を帰して、「それ(主語)にはこういう属性がある」という言い方をする哲学もあります。シェリングはむしろそういう考え方をしました。例えば、「二等辺三角形は三角形である」という場合、主語《二等辺三角形》が述語《三角形》に属するようなんだけれども、「等しい二辺からなる図形である」という言い方もでき、このときのグループには正四角形も正六角形もいっぱいあるかもしれない。こんなふうに主語が一つの述語に属していくだけじゃない、むしろ主語のほうにいろいろな性質が属しているという考え方もできるよ、ということを言う人はいるんです。

ここで重要なのは、要するに述語で「何かがある」というとき、それが主語に属するという考え方をされた場合には、排中律が適用されないということです。説一切有部の思想には「法有」というものがあります。彼らは《~がある》という、この《ありよう》を主語化するんです。主語化して、その中にこういう《ありよう》があるというかたちで、さまざまな現象が起こってくるとする。そうやって彼らは《ありよう》やはたらきの主体、原因として、排中律を超えたものの存在を見出していくわけです。こうして生まれた主体(主語)においてこそ《ありよう》はあるし、この主語は西洋的な論理学で扱われるもののように階層性もないから、否定判断の対象とすることもできない。そのような主語として思考され得たならあるとしか言えない。

そうしたものが彼らの言う「法有」だし、彼らはそれによってこの世界そのものを肯定しようとしたんじゃないかと思う。けれども、それに対してナーガールジュナによる述語、《ありよう》の主語化の批判というのが仏教にはあって、それを『中論※1』の第二章がどれくらいしつこくやっているかということを考えてみたんですよ。

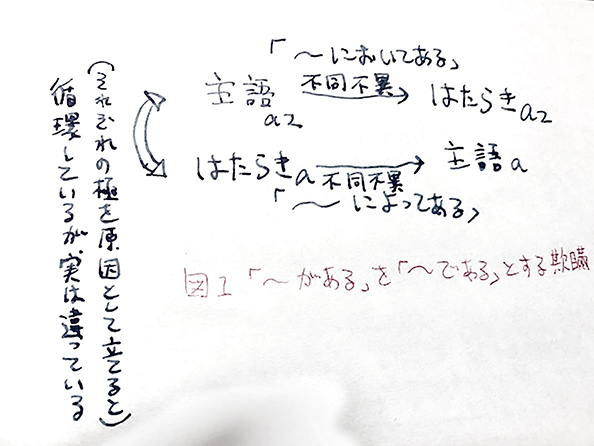

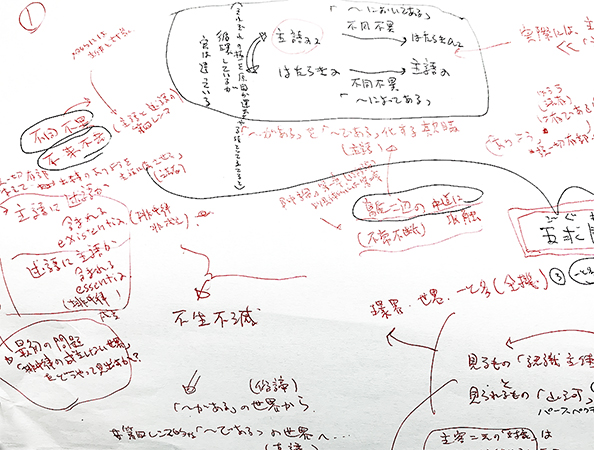

彼は主語が二重になるとか、はたらき、つまり《ありよう》が二重になるとか変な言い方をするじゃないですか。あれは何を言っているかというと、例えば、《はたらきa》があって、それを《主語a》に主語化しちゃうわけですよ。主語化してしまうのは、それを原因とするということなんですけど、その後、今度は《主語a》をこれが最初からあったかのように持ってくるわけです。それを《主語a2》とします。そうすると、それが最初にあったかのようにしてここからはたらきが出てきたという説明がなされるわけです。これは実際には、《はたらきa2》ですね。ここは実は循環しているんですが、《主語a》と《主語a2》、《はたらきa》と《はたらきa2》は、ここで二重になっているんじゃないかという言い方をナーガールジュナはしているんですね。

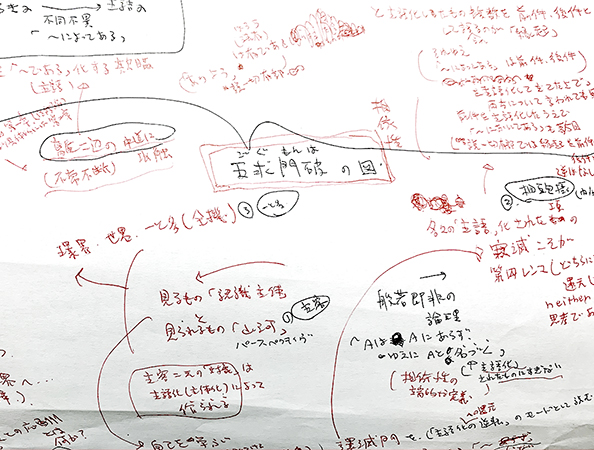

はたらきから主語を作ったのに、主語からはたらきが出てきたというんだから、これは《はたらきa2》じゃないか。ここで主語とみなされたものにしても、行為主体2(主語2)みたいなものが実際には二重に出ている。この循環が嘘だということを彼はものすごくしつこく言っているわけなんですよ。この図で大体の構造が説明できるんですが、上の《主語a2》と《はたらきa2》は「~においてある」、という《含まれる構造》ですね。これに対して下の《主語a》と《はたらきa》は、「~によってある」構造。このはたらきによってこれはある、というもの。こうした循環が生まれることで、《~がある》の《~である》化、みたいなものが起こっている。

彼は、そう発想してしまうことの欺瞞を執拗に問うています。主語とはたらきの両極で、こっちの極を原因として立てて反対側を帰結する、また逆の極を原因として立てて反対側を帰結する、というのは、本当はここは循環になっているから言えてないんですよ。だからこれは虚偽だということをしつこく指摘し、はたらきから即、主語が言えてそれらが同じものだというのは間違いであると。それなら両者は個別に切り離されて存在していて違うのかと言ったら、それもおかしいだろうということで、《はたらきa》と《主語a》の間には不同不異の関係が成立する。上の《主語a2》から《はたらきa2》についても、やはり不同不異の関係が成立するということになる。これら一つ一つを『中論』の二章の何番目の偈で言っているかを全部言える。それをすごく簡単な図にするとこうなるわけです。

師:

そういうことですよね。そして、はたらきというのが二重化するのはおかしいという話になるわけですけど。

清水:

二重化というのが分かりにくくて、それを言いたいがために、《去るもの》がさらに《去る》のはおかしいとか、「不来不去」という言い方をしている。あれは逆説的な否定としては言いやすいんだけど議論の本質が分かりにくいです。

今述べた循環が嘘であるということで、実のところ彼が何を考えているかというと、この構造は「離二辺の中道」に抵触するわけですよ。テトラレンマに抵触する。《~がある》ものを主語にすることで、《~である》というかたちにしてしまっているんですよ、実際は。そうやって対立二項の両極に交互に原因を帰している還元主義なので、これは「離二辺の中道」に当てはまっていない。

結局のところ、《~がある》という出来事の次元をせっかくテトラレンマ的に全部活かそうと思ったのに、全部主語化してしまったことで、《~であるのでも、~でないのでもない》という、ブッダが最初に言ったテトラレンマに抵触してしまうので、これをどうするかというのがナーガールジュナの本題だったと思うんですね。縁起というものも、《aがあるから、bがある》、《bがあるから、cがある》と表現されるけど、実際には全部主語化されたものが連鎖しているわけですよね。この主語が一つ一つループであるということをまず認めないといけない。

また主語化した前件・後件といったもの同士で、前件があるから後件がある、と語られるものも、前件から見て後件もあり、後件から見て前件もある、というかたちで読み替えないと成り立たない、それら相互もループであるはずだということを彼は執拗に論証していく。だから『中論』では「~によってある」「~においてある」ということが、前件からも後件からも繰り返し否定されている。これらの可能性をすごく論理的に周到に全部つぶしていっていますよ。

ここで重要なのは、「~によってある」「~においてある」ということが前件・後件のどちらかから一方的に語られてはならず、相互的、しかも同時に相互包摂でないと成り立たないということ。このあたりを執拗に考えているのが、おそらく『中論』の二章だと思うんですね。そこから出てくるのが相依性という考え方 —— あらゆる《a》が《非a》によってあり、《非a》も《a》によってある。それゆえ《みずからの本質》といったものによってあるのではなく、無自性で《空》なるものだ——という思想ですね。

師:

今のお話で非常に印象的というか、そうだなと思うのは、ナーガールジュナの『中論』で書かれているこういう議論は、今までは「論理を超えた」ものであるという言い方がよくなされてきました。だから「空というのは言葉を超えている」というふうに言われているわけですけど、それを現代哲学の道具立ても含めて整理していくと、非常にロジカルにナーガールジュナが理論を組み立てているというのが清水さんの目からは見えるということですよね。

清水:

そう。だから何一つ無駄がないし、妙なことを言っているようなことを一つ一つ考えていくと、それを絶対言わなければいけない理由があるわけなんです。「何があるから何がある、何があるから何がある…」ということを非還元的にしていくためには、「~においてある」というものも主語になった極の話ではなくて、反対側の極のことでもない。「aでも非aでもない」、また「非aでもないしaでもない」ということが同時に両方言えるというかたちで、考えなければならない。

そうすると縁起と言っているものも、全部主語化されたもの同士の作用だと考えるだけでは駄目で、それらが「~である」化しているのを否定するためには、相互にこれがあってこれがあるということを言って、そこで主語化されたという契機もあった、ということも考えて、両極を同時に否定するロジックを作っていかないといけないんです。これは例えば鈴木大拙が、まさに排中律の成立しない仏教特有の超論理の典型として《般若即非の論理》ということを言うときに、「aはaではない。ゆえにaと名づく」と言っていますよね。あれは『金剛般若経※2』に延々と出てくるロジックですが。

師:

そうですね。『金剛般若経』は延々そればっかりですね。

清水:

その「名づく」というのが何かと言ったら、この主語化ということなんです。「名づく」ということ、いったん現象が主語化され、主語に帰されるという契機が必要で、しかしそれも原因の還元の一方的な対象としては置かれないし、対置される《非a》も置かれないというかたちが作られねばならない。これが大事なんです。この二極が、同じでも異なってもいないということの論証を、中観学派では《一異門破(いちいもんは)》と呼んでいますね。

師:

「一異門を破する」ですね。

清水:

三論宗の吉蔵などはこの論理をそう呼んでいます。《一》と《異なる》もの、《a》と《非a》がどっちから見ても不同不異だというのが一異門破です。これは徹底した論理で、一異門破はあらゆるものすべてに言えるわけですよ。はたらきが認識だとすると、認識主体というのがあって、こっちも主語化しているんですけど、それによって認識(所縁縁)がある。それらは別でもないし、同じでもなく、不同不異なんです。ただそれが一つのユニットとしてあった場合に、むしろメタ一異門破みたいなものがあるわけです。これが一つの環界(環境世界)みたいなものを作る。

認識主体と認識、主体と対象世界は、それぞれ相依性においてあるので、これらは二重三重になっていくんですよね。縁起っていうのは、主語化したもの《a》があるから、主語化したもの《b》があるみたいなものになっていたじゃないですか、実際には。それはミクロで見れば、《はたらきa》⇔《主語a》なんだけど、《主語a2》と《主語b2》もループなんですよ。《主語a2》⇔《主語b2》というふうに。そういうロジックが前提としてあって、さらにだんだん考えていくと、これは環界ができていくということなんです。主客の主体と客体があって、それらの相依性の重層が環界の形成でもあると。

主体がはたらきかけることによってできる世界があり、世界によって主体も作られるという関係が、こうしてだんだん発展していく。縁起の説というのは、拡張的に読んでいくと、本来はたらきと主語のループであったところがさらに重層して、一異門破になって、メタ一異門破みたいなものができて、メタメタ一異門破ができていく。そうしたものだと考えると、それは結局《一と多》の問題になっていく。相依性の重層から、《一》や《個》が《多》、もしくは《全体の世界》と不同不異である、《一即多》という世界観がだんだんできてくる。これは『法華経』の思想なども混じって、のちに仏教的に展開されるけれども、最初のロジックはナーガールジュナの一異門破の話なんですよ。《一》とか《個》としてのものが世界と相即的にあるというもので。ナーガールジュナが論理的必然性を探求しながら言っていたことから、何種類もの二項対立を一異門破で調停する論理が重なって出てくる。それが後年の大乗仏教のさまざまな切り口になっていくわけです。

そして、このとき環界とともに出てくるのがパースペクティヴというもの。世界の眺めそのもので、道元がまさに《山河》と呼んでいるものです。

師:

今の主客と環界の形成の話というのは、まさに『正法眼蔵』の「現成公案」とかで言っていることと、同じ話をしている感じですね。

清水:

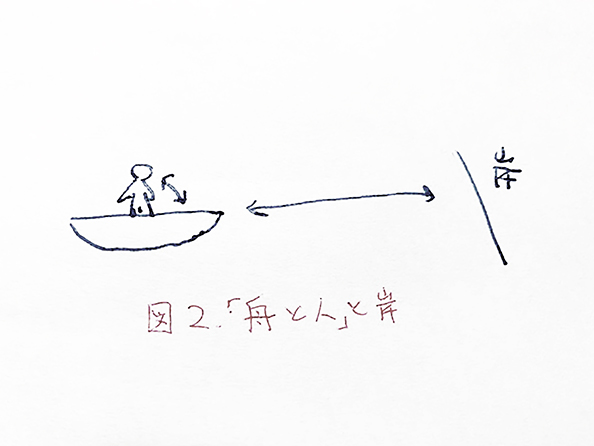

同じ話なんですよ。だから、ここで「これとこれの主語化が」といった話をしていると、抽象的な話に聞こえるけれど、そこから考えていかないと実は道元は分からないんです。例えば、道元は、舟に目を留めていないで対象を直接見ていると岸が動くように見えるけれど、自分が乗っている舟に目を留めると、自分が動いているのが分かるというような言い方をするけれども※3、それは自分が身を置いている一つ一つの環界の小さいループを考えて、世界の側のより大きなループも考えなさいということです。そう考えたときに、個というもののテトラレンマ的な独立性や不生不滅性が出てくるわけです。

同じく「現成公案」で、道元はまた、薪が灰になる。その薪にも先があって後がある。灰にも先があって後がある。それらは一つ一つ「法位」にある。生と死もそのようなものだとも語っていますね。これはもっと小さいループがあって、それぞれが単に被包摂的なものではないんだ、ということです。インド仏教は、超論理どころかまさに完全な哲学ですよ。対立二項のどちらにも原因を還元しないということを重層的に考えるという。だから「~がある」とか「~である」とかということを徹底的に展開していくと、パースペクティヴの話になるんです。ここからがまさに道元の展開なんです。

師:

普通はナーガールジュナって実在論の反対の立場みたいなかたちで言われますよね。でも今のお話だと、現代哲学の「新しい実在論」や「モノの哲学」と言われているものに近いというのは、大変興味深いと思いました。

清水:

ハーマンのオブジェクトの話も、外部と内部のどっちにも還元しないからかえってある、一つのモノが際立ってくるというロジックですが、仏教だと「~においてある」という包摂のテーマも相互的に考えるので、それが《一と多》の問題としておもに展開されているわけです。実在やオブジェクトは、仏教では《どちらにも還元しない》ということが相依性という観点から扱われたおかげで、一見真逆な《空》というものとして考察されたんですが、実際には表裏一体なわけです。

師:

ちなみに、先ほどのパースペクティヴの話を、もうすこし詳しく説明してもらえませんか。

清水:

その話を徹底して展開しているのが、僕は日本仏教の特徴だと思うんです。道元が実際にそれをやっているということは、ここまでの議論から逆に見るとはっきりと分かるんです。さきほどの話のように舟があって、中に人がいて、岸という対象があるというとき、舟という対象と人という対象同士は身心依正、どちらも相互生成的にあり、しかもさらに岸=環境があるんだけれども、これらすべての要素を完全に相互包摂とみた場合には、例えば、岸のほうが包摂する側として一方的にあるということはないわけですよ。おのおのが包摂の軸になる。このとき《一》が即《全》であるというのは、例えば、鳥が空を飛んでいてその環界と一体になっているとき、その空じたいはさらにメタ空(そら)みたいなものとの関係のうちにあるんだけど、今度はその環界そのもののループとメタ環界とのループを考えた場合には、どこからどこへ飛んだかとかそういう位置づけられるという問題じゃないわけで。

師:

「現成公案」の後ろのほうの話、「鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきは(きわ)なし」ですよね。

清水:

そうです。そうしてこんなふうに舟と私というものに対して岸というものがあるというかたちを考えると、それらの間に相即関係があって、こちらに岸というものもあるという関係を考えると、このループが何重にもなって、《一》も際立つかもしれないけど、《全体の世界》である《山河》全体というのが肯定されてくるということになってくる。

師:

そうですね。《虚空》という言い方を道元はよくしてますね。

清水:

この《山河》全体は《個》(《一》)と相互生成ですから、ある意味でお前もそれをつくっているんだという軸足にもなるわけです。さらに言えば、この認識主体と舟という一番小さいところから、《全体の世界》とそれに対する《超越的認識者》みたいなもの、両方の考え方まで出てきて、古仏の眼睛(ブッダの眼)とか、道現成とかいう言い方をしますよね。「而今の山水は古仏の道現成である」という、端的な世界の肯定が出てくる。

師:

「山水経」ですね。

清水:

「山水経」ですよ。そして山河は全体として構成されるんだけれども、それがすべてを包摂しているだけでもないし、もろもろの複雑な環界が、さまざまに別様にあるということも道元は認めていて、それらが皆パースペクティヴであるとすると、例えば《水》を見るのに、鬼はこんなふうに見るし、龍魚は宮殿として見るし、瓔珞(ようらく)と見るものもあるとか、いろいろな言い方をする※4。皆それぞれの環界、それぞれのパースペクティヴを持ってこの世界を見て、その世界が軸足になって、また個々のものを照らし出しているということを、さんざん道元は言っている。

この言い方じたいはこれまで考察してきたことの完全にロジカルな展開だけれども、それを自然に対するヴィジョンとしても語るわけですが、これが今人類学で語られているところの多自然論とか、パースペクティヴィズムと完全に重なってくると思うんですよ。文化相対主義や多文化論を超えた、多自然論ということを21世紀の人類学は語り始めていますが、徹底して考えるとまさに世界はそのようなものとしてしか捉えられない。

師:

『中論』が非常にロジカルにミニマムなところから積み上げていくとすれば、それを自然とか環境世界とか世界とかそういうものにバッと拡張して適用していったのが道元であるという、そんな感じでしょうか。

清水:

それが道元だし、またここで《個人》も出してくるのがそもそも禅だったと思うんですよ。臨済禅でも《人》というのが出てきて、《赤肉団上(しゃくにくだんじょう)に一無位の真人あり》とか《主人公》とか。だから主客の主の方もある意味ではバーンと出すし、オブジェクトも出すし、世界も出す。

師:

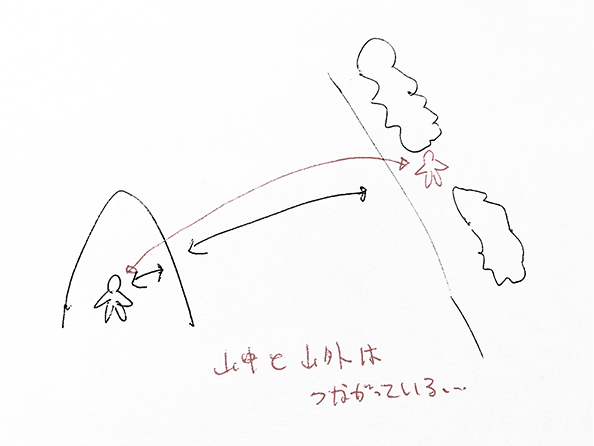

やっぱり道元がすごいなと思うのは、「人は歩くけど、山も歩く」とか平気で言うじゃないですか※5。あれがすごくでかいですよね。

清水:

山中に人がいるんですよね。舟が山になったとしましょう。山の中で人が歩いているんだけど、これは一見すると作用主体と作用対象なんですけど、「山」が何か大きな環界との関係の中でさらにやっぱり動いているんですよね※6。こう考えないとこの世界は成り立たないし、だからこの(山の)中にただいる人はそれが分からないし、外(大きな環界)の側にただいるという人も分からない。このとき「外にいますよ」という立場で見ている人は、単世界論的な人です。人類学者の岩田慶治さんから見た大昔の博物学者フンボルトみたいなもの。

こっちは「山」の外の人で、こっちは「山」の内の人だとすると、それらの単にどちらであってもいけないというのが、「青山常運歩(せいざんじょううんぽ)」の話でしたね。そんなふうに一つ一つ考えると、それに続けて出てくる「石女夜生児(せきじょやしょうじ)」は何だろうとかね。児を生まない女が夜に児を生む。生まれることと生むこと、夜って何だろうとかね。児が生まれるから親ができる※7。それらが同時にできるということを考えろとも道元は言っているんですよ。

これはだから原因とか、元になったものと、後になったものの相互成立をめぐる謎かけであって、石女夜生児というのは、おそらく自分自身を生むのかなと。相依性のループは、なによりミニマムで単独的なものでもある。まずそれを見ろということなんですよ。闇の中で。誕生と闇の強烈なコントラストがそこに同時に浮かび上がってくる。

師:

さっきもちょっと言ったんですけど、『中論』がある意味言語を超えたものであると理解されるように、道元もこういうものは体感すべきものなんだという感じで理解されてきたと思うんですね。それがこういう綿密な、それこそ哲学的な思惟として構築されているというのは非常に面白いし、仏教学をやっている人間としても学びが多いと思いました。

清水:

しつこく『中論』や吉蔵を考えないで道元をパッと読んでも、何を言っているのかと思うだろうけど、六割ぐらい彼らの理論を考察することに力を注いで、四割ぐらいで道元を読むと言っていることが分かるし、そこで語られる世界が古来の日本人や、非ヨーロッパ圏のさまざまな人たちの世界観とも地続きなのが感じられてくる。そのあたりが印象的です。

師:

『中論』は、今の第二章などもかなり短いじゃないですか。『正法眼蔵』七五巻とかと比べたら。『正法眼蔵』があれほど執拗に、自然だの海だの舟だのということについて、ひたすら言葉を重ねていこうとしたのは何故なんでしょうね。

清水:

僕はあえて主語化をしようとしていると思うんです。表現ということで。不立文字とか言いながら、襟首掴んで「言え言え」とか言い合っているじゃないですか、禅の人って。「祖師西来意」《達磨はなぜ中国まで来たのか》を、樹の枝を口にくわえてぶら下がっている人に言え、とか訳の分からないやり取りまであって※8。「言う」ということ、一回表現して主題化するというモーメントがなくてはならなくて、しかもそれがまた「aがないから、非aがない」というふうに、還滅門(げんめつもん)的に捉えられたときに始めて《一》にして《全》なる世界が現成してくるという構造があるんですよ。道元ではそうした構造はかなり普遍的で、主客の話も、鏡の話になったりするでしょう?

清水:

認識主体としての心とか、眼とか、それが眺める対象としての古鏡といったものが「古鏡」では語られていますね。この古鏡にそれらが映っているというのも、相依性のループであり相互生成、フランス現代思想でいう鏡像段階みたいなものですよ。これが一つの一異門破です。しかしそれに対して、メタ一異門破の論理がすぐに始まるわけですよ。

それは何かと言ったら、この古鏡は《彼》と《我》、全部映すんだという話になる。そうすると別のものも出てきて、漢人(中国人)が来たら漢人が映るし、胡人(西域人)が来たら胡人が映るということが言われる。これは《全体の世界》に対するパースペクティヴが幾つもあるという話と同じです。そして鏡そのものが来たらどうするんだという問いかけがなされると、「木端微塵にする」(百雑砕)と言うんですよね。これは端的に対象世界を見ようと思ったら、メタ一異門破で、《一と多》の問題にいかないといけないということですね。

師:

さっきチラッと言っていた、還滅門的にという話ですね。

清水:

そもそも初期仏教から言われている十二支縁起は、「~があるから、~がある」というかたちで列挙していって、「無明」から「老死」にいたる苦の世界がいかに生まれていくかを説くものです。この流れを《順観》というんですが、これには《逆観》(還滅門)というものがワンセットであるんです。つまり「~がないから、~がない」というふうに十二支を逆に辿ることで、苦の世界が寂滅していく。

ところでテトラレンマの考え方は、「~でなく、~でないわけでもない」というかたちで、単純に「~である」ことを退けていますから、「~」にまた主語を安易に入れて話を蒸し返すのは無意味なんです。ナーガールジュナも『中論』でそうした議論を全部否定している。テトラレンマは一部の絞った命題についてしか言えない。『中論』では四種類に厳選されています(八不)。

これに対し、「~がある」の世界はもともと本当に多様なものです。説一切有部はいちいちそれらを主語化しましたが、あらゆるものにその世界を拡張し、しかもそれで排中律を超えようとしたんですね。縁起という思想は、そこではよく分からなくなった。しかしそもそも縁起の還滅門というのは、「aがないなら、b(非a)がない」ですけど、彼らがやった主語化を踏まえるなら、「(原因が)aでなく、非aでない」ということなんですよ。「~である」化しているわけですから。またここでは両極に相依性が成立しているので、それはもうテトラレンマの最終形態(第四レンマ)なんです。

これはもはや《主語a》がなんであるかという議論ではなくて、メタレヴェルの構造についての洞察ですから、還滅門を通じれば、あらゆる「~がある」について、テトラレンマが適用されると。第四レンマの典型は不生不滅とかそういうものと同じなので、例えば先に述べた「薪が灰になる」ということも、その変化や滅びやうつろいの中で、それぞれが第四レンマ的であることになる。もちろん生も死もそういうふうに考えられていて、生から死への移り行きがあるんだけど、それらの中にもミニマムな前と後があり、そのうつろい、移り行きがあって、それらじたいがテトラレンマ的に、その「法位」のうちにある。

有名な道元の「有時」も、「松も時なり、竹も時なり」と言うけれども、これは全部ミニマムに「時」だということなんですよ。その移り行きがあって、しかもそれが入れ子に重層化していて。色んな道元の不思議なロジック、例えば「画に描いた餅は食べられない」という話にしても※10、それをお題にして道元がひたすら何を言うかというと、画に描いた餅が対象としてあるかということではなく、画の餅をどう作って、描いていくのに何を用いたかということです。要するに、動作主体がオブジェクトをどう作るかという話に置き換えるんですね。それによって、対象がただ漠然と外にあるわけじゃないんだという話にしてしまう。この主体が対象世界を「作る」ということも、何かを表現したり言ったりすることがモーメントとして大事なように、きわめて大事なことなんです。

岩田慶治さんは、「道元は世界をつぶつぶと画に描いていくみたいに正法眼蔵を書いている」と言っているけれど、そんなふうに森羅万象を表現世界にもう一回裏返して、しかもそれは還滅門の世界でもあり、だからこそかえって不生不滅の世界でもあるんだということを、道元は語っていますね。

師:

仏教的な考え方からすると、こういう道元の理論にせよナーガールジュナにせよ、やはり悟りとか解脱とか、そういうものが目標としてあるわけですけど、清水さんの哲学が何を目指しておられるのかというのを、今聞いて考えていました。

仏教としては、皆で悟ろうということがあるんですが、さっきのお話のように表現者としての道元というものもある。清水さんの哲学も道元のように世界を表現していくというか、そういった方面への関心があるということなんでしょうか。

清水:

それはありますね。世界が表現しているものが「古仏の道現成」であるなら、悟ること、あるいは悟られたものとしての世界をどう見ていくかが問題であり、そうしたものの多様な表現の意味を解き、理解していきたいというのがあるんですね。晩年の西田幾多郎は、「自分の哲学は創造的モナドロジーだ」と言っていた。僕は若いころからまさにそれに共感していたんです。《一と多》が相即的であるとか、そういうことをただの概念で終わらせるのではなく、創造の極点に個々の人間がならないといけない。

創造というのは、世界の創造ですよ。世界制作の極点にある意味でいなければならなくて、それが自由ということでもあると思うんです。仏教で自由というものが感じられ、苦の繋縛から解き放たれるということがあるなら、まさにそうしたものだろうと。

逆に哲学の側から、近代思想の価値観をそのまま背負って、社会制度の中での自由ということを語っても、少なくとも僕は本質的に自由になった気がしない。人間的自由を超えた「モア・ザン・ヒューマン」な自由を求めること。それがこれからの文明の大きな課題でもあるというふうに僕は思っています。