はじめに:ジェネラティヴ・アートの問題系を捉え直す

プロセス、自律性、そしてプログラムコードの実行と生成をその中核に据えるジェネラティヴ・アートは、美学や記号論を基盤とした伝統的な芸術理論や芸術批評に新たな問いと困惑を突きつけてきた。アルゴリズムがコードの実行を通じて自律的に作品を生成し、単純な規則から予測困難な複雑性が生成されるこの新たな創作パラダイムは、「作者の意図」や「象徴的意味」といった既存の分析の枠組みだけで、その本質を十分に捉えることは難しい。

本稿では、文化人類学者アルフレッド・ジェルがその最晩年に執筆した『アートとエージェンシー(Art And Agency: An Anthropological Theory)※1』で提唱した、芸術作品を社会的な「エージェント(行為者)」のネットワークとして捉える理論枠組みを、ジェネラティヴ・アートに適用する可能性を探る。そうすることで、生成するプロセスそれ自体に宿るエージェンシー(行為主体性)や、アルゴリズム・コード・実行環境といった非人間的主体の関与を視野に入れた、新たなジェネラティヴ・アート理解の方法を切り開くことを目指す。

ジェルにとってエージェンシーとは「意思や意図にもとづき因果系列を開始しうる力」であり、人間のみならず人工物にもエージェンシーが付与される。ある現象が「誰か(あるいは何か)の意図によって引き起こされた」とみなされる時、それを担うのがエージェントである。芸術作品も制作者の痕跡を宿しているため、一種の代理的エージェントとみなされる。作品自体は自立した意志を持たないが、人との関係性において二次的(secondary)なエージェントになりうる。例えば、美術館の中の偶像はそれを作った人間の行為を示すと同時に、鑑賞者に何らかの影響を及ぼす主体として振る舞う。

本稿では特に、アルフレッド・ジェルが装飾芸術の「人を虜にする力(captivating power)」を分析するために展開した二つの概念——「魅惑する技術(technology of enchantment)」と「認知的解読不能性(cognitive indecipherability)」に着目する。これらの概念は、現代のジェネラティヴ・アートにおけるアルゴリズム的プロセスと、明確かつ直接的な類似を示しているだけでなく、プログラムコードの自律的な実行と、予測不可能な生成過程がもたらす「魅惑」と「不可解さ」を理論的に位置づけるための、重要な手がかりとなる。

ジェルの芸術理論は、作品を媒介として生起する「エージェント」と「ペーシェント(被行為者)」の社会的関係に注目し、芸術を「意味の伝達」ではなく「行為」のネットワークと捉える。そこでまず、ジェルが提唱したこのネットワーク=「アート・ネクサス(art nexus)」の構成要素を整理し、次にその理論枠組みを、ジェネラティヴ・アートに適用可能なかたちで再構成する。

続いて、この再構成された理論モデルを具体的な作家や作品に適用することで、いかにしてジェネラティヴ・アートにおいて「魅惑」や「解読不能性」が構築されているのかを検討する。あわせて、作品が観者の認知様式や行為主体性に対して、いかなる心理的・戦略的作用を及ぼしうるかを分析し、人類学的理論と芸術実践の架橋を試みる。それらを通じて、ジェネラティヴ・アートを技術的生成物としてではなく、複雑な社会的エージェンシーのメディアとして再定位する可能性を提示する。

行為のシステムとしての芸術

ジェルの理論をジェネラティヴ・アートに適用する前に、まずはじめにジェルの芸術理論の基本的概念を整理する。ジェルの理論は、芸術を社会的相互作用の文脈の中に位置づけ、その効果(efficacy)を分析するために、独自の語彙と枠組みを提供している。

俗物主義:美学と記号論を超えて

ジェルの理論的出発点は、芸術に対する二つの支配的なアプローチ、すなわち美学的アプローチと記号論的アプローチからの離脱にある。ジェルは芸術を「美的な鑑賞」の対象として、あるいは「意味の伝達」としての記号論的システムや、言語のような象徴的コミュニケーションのシステムとして扱うことに異議を唱えた。その代わりに作品の社会関係、つまり芸術が「社会的に何をしているのか」に焦点を当てる「方法論的俗物主義(methodological philistinism)」を提唱する。ここで「俗物主義」とは、芸術に対する素朴な視点、すなわち芸術作品が「本当に美しいか」「深い意味を持つか」といった問いを脇に置き、「芸術崇拝(art cult)」や「美的洗練」がなくても芸術作品を対象化できるという立場である。それは同時に、芸術が社会の中で果たしている役割や機能に目を向け、芸術作品の機能的側面(行為、因果関係、影響力)に注目するための戦略的視座でもある。その上で、芸術作品の意味ではなく、芸術が「すること(doing)」、すなわち芸術の「エージェンシー」について考える。

この方法論的転換は、ジェネラティヴ・アートを分析する上でも極めて重要である。なぜなら、ジェネラティヴ・アートは、ある特定の象徴的意味を伝達することよりも、アルゴリズムに基づくプロセスの駆動そのものに価値が置かれる表現形態であるからだ。美や象徴といった解釈中心の枠組みを一旦括弧の中に入れることによって、私たちは、アルゴリズム的システムが内包する因果的・関係的なダイナミクス──すなわち、入力と出力、ルールと振る舞い、予期せぬ生成と観察のフィードバックなど──に分析の焦点を移行することが可能となる。

このとき、芸術作品は「解釈されるべきテクスト」ではなく、「世界に作用し、変化をもたらすことを目的とした行為のシステム」として再定義される。すなわち、芸術を意味の容器としてではなく、現実世界における社会的・技術的エージェンシーの発露とみなし、ジェネラティヴ・アートを、審美的対象ではなく、実践的・制度的な文脈の中で機能する「出来事」や「装置」として捉え直す。

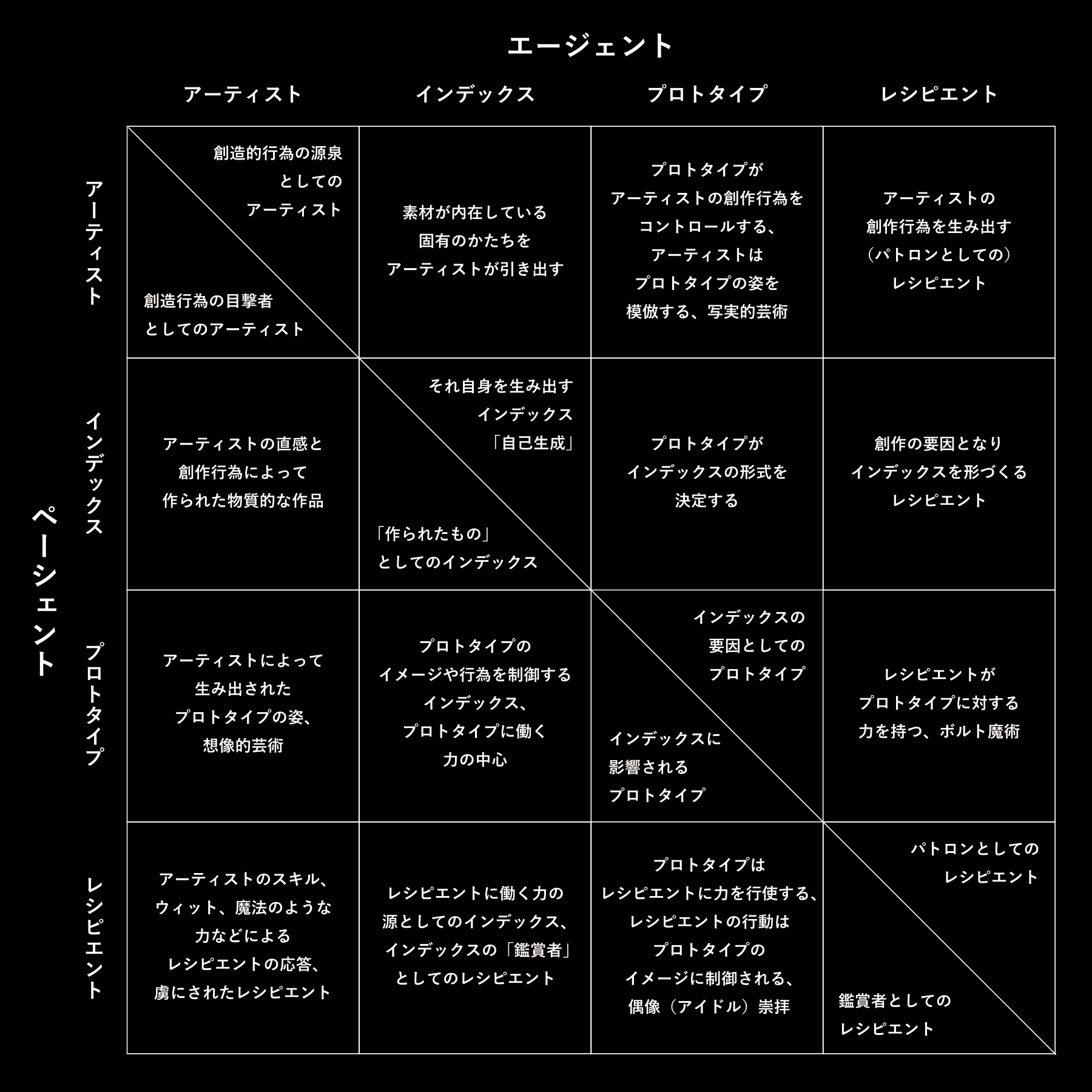

アート・ネクサス:芸術の効果に関する関係論的モデル

ジェルの理論の中心にあるのが「アート・ネクサス」と呼ばれる関係論的モデルである。これはアーティスト(創作者)、インデックス(物質的な芸術作品)、プロトタイプ(表現される実体)そしてレシピエント(鑑賞者/パトロン)という、4つの主要な項のマトリクスとして構築されている。芸術の機能とは、これらの項の間の社会的関係を媒介することである。

- アーティスト(Artist):作品の創作者。直接的なエージェントとして作品に行為を加える存在であるが、その行為はプロトタイプやレシピエントとの相互作用によって規定される。

- インデックス(Index):物質的な芸術作品そのもの。これは単なる制作物ではなく、制作者の行為の痕跡としての意味を持つ。鑑賞者はこの痕跡を手がかりに、創作行為の存在とその意図や原因をアブダクション(拡張的推論)する。芸術作品は、制作者のエージェンシーを物質的に凝固させた「代理的エージェント」として振る舞う。

- プロトタイプ(Prototype):作品が参照する原型や対象。写実的な作品においてはモデルとなる人物や対象を指す。写真は典型的な「プロトタイプ → インデックス」関係の例とされる。

- レシピエント(Recipient):作品の受け手となる鑑賞者や依頼者。作品から影響を受ける「ペーシェント」であると同時に、作品の制作や解釈に参与する「エージェント」にもなりうる。鑑賞者はしばしば、作品に自己のための意図を見出し、そこに意味や価値を帰属させる。

このモデルの独創性は、各構成項があらかじめ固定された役割に留まらず、特定の文脈やトランザクションに応じて「エージェント」と「ペーシェント」の立場を動的に交換しうる点にある。この関係論的かつ文脈依存的な枠組みによって、権力や影響力が芸術作品を介してどのように流通し、再配分されるのかを、動的かつ柔軟に分析できる。

たとえば、肖像画の制作においては、その外観がプロトタイプ(モデル)からアーティストへの影響によって形成される場合(プロトタイプ=エージェント → アーティスト=ペーシェント)もあれば、逆にアーティストが想像力や創作的判断によってプロトタイプの外観を構成する場合(アーティスト=エージェント → プロトタイプ=ペーシェント)もある。どちらの場合も、因果関係の方向は固定されておらず、文脈に応じて可変である。

このようにしてアート・ネクサスは、芸術作品を中心とする社会的エージェンシーの媒介的現場を、行為のネットワークとして再定義する。作品は表象の器や特定の意味を伝達するテクストではなく、さまざまな主体(人間や自然、人工物)が交差し、相互に影響を及ぼし合いながら、社会的なエージェンシーを媒介・循環させる実践的な装置=関係の節点(nexus)として機能する。

モノと人格:エージェンシーの分散

ジェルの理論において、「エージェンシー」は決して人間に固有のものではない。同時に一次的エージェント(意図を持ち行為を起こす人間)と、二次的エージェント(一次的エージェントの意志や行為を媒介し、時空間を超えて拡張する人工物)を区別する。芸術作品は後者の典型であり、創作者の意図や行為の痕跡を宿した「代理の行為者」として振る舞う。

ジェルはこの概念を説明する際、カンボジアのポル・ポト政権の兵士が埋設した対人地雷を例として挙げる。地雷はそれ自体が意志を持つわけではないが、兵士の意図を物質化し、時間と空間を越えて他者の身体に影響を及ぼす点で、兵士のエージェンシーを担う二次的エージェントとして機能している。芸術作品もまた、制作者のエージェンシーを物質に固定し、他者に作用するメディアとみなされる。

この視点は、芸術作品を受動的なオブジェクトではなく、社会的実践に参与する能動的な存在として位置づける。だとすれば、アルゴリズムやAIによって生成される作品も、それらがプログラマー=アーティストの意図や規則性を継承・拡張する、二次的エージェントとして機能しているのではないか。

ジェルの「分散された人格(distributed personhood)」の概念は、個人のエージェンシーやアイデンティティが身体に限られず、オブジェクトや社会的関係のネットワーク全体に広がっているとする。たとえば、マランガン彫刻※4(パプアニューギニアのニュアアイルランド地方における葬送儀礼で用いられる精巧な木彫彫刻で、死者を記憶し、社会的地位を顕彰するために制作され、儀礼の終了後に破壊される)やクラ(Kula)の交換システム※5(ミクロネシアのトロブリアンド諸島における貴重品の儀礼的な循環交換制度であり、社会関係を維持・強化するための手段として、ネックレスと腕輪が島々の間で交換され続ける)の場合、物質的なインデックスを通じて、個人の人格や影響が時空間を越えて伝達される。芸術作品は単独の作者や作品によって完結するものではなく、プロトタイプ、鑑賞者、制度、技術など多元的なエージェントの連鎖と交渉の中で、人間のエージェンシーを分散させながら生成・成立し、社会的かつ関係的な場で機能しつづける。

魅惑する技術:認知的解読不能性とアポトロパイクな模様

『Art and Agency』の第6章「インデックス批判(The Critique of the Index)」でジェルは、複雑な装飾芸術が持つ力を分析し、西洋の美学理論が往々にして軽視しがちな「装飾」という領域に、いかにエージェンシーが宿り、社会的効力を発揮するのかを詳細に分析した。ジェルは、民族誌学的な博物館のコレクションの多くを占める「装飾芸術」こそが、芸術のエージェンシーを最も明確に示しうると考えた。多くの装飾芸術は、西洋の定義における「美学的な鑑賞」や「表象的な意味」を主目的としないにもかかわらず、特定の社会的文脈において、ある強力な「機能」を発揮しているからである。つまり、装飾は美的付加物ではなく、それ自体が「機能的」である。

では、その機能とは一体何なのか?ジェルは装飾芸術を審美的要素だけでなく、人々と物、そしてそれらに伴う社会的プロジェクトを結びつける「魅惑する技術」と考えた。例えば、イアトムル族のライム容器※6(石灰入れ)は、その独特の装飾によって所有者の人格を象徴し、社会的・感情的なコミュニケーションを媒介している。つまりこの魅惑とは、人々の心に作用する一種の心理テクノロジーであり、芸術を通じて鑑賞者の知覚と感情に深く影響を与える技術体系でもある。

この「魅惑する技術」の核心にあるのが、「認知的解読不能性」という概念である。優れた芸術作品は、その構造的複雑性や卓越した技巧によって、鑑賞者に「完全には解読できない」感覚を与える。鑑賞者は、全体と部分、対称と不均衡、静と動といった諸要素の関係を一度に把握できず、「どのようにして作られたのか」「どのように機能しているのか」といった問いを抱えたまま、作品に引き込まれる。ジェルはこの状態を「快い挫折感(pleasurable frustration)」と表現し、制作過程を追いきれないという認知の行き詰まりが、むしろ鑑賞体験を持続させる源泉になる。

この効果は、特定の文化的実践においても確認される。たとえば、ケルトの組紐文様※7(ケルト文化圏で発展した装飾的パターンで、連続する編み目や結び目によって構成された複雑に絡み合う幾何学模様)やインドのコーラム※8(kolam)の図像(南インド、とくにタミル・ナードゥ州を中心に女性たちが毎朝自宅の玄関先に描く幾何学的・対称的な粉模様)はいずれも、アポトロパイク・パターン(apotropaic patterns)、すなわち「魔除けの罠」である。これらの文様は、その複雑で迷宮的な構造によって悪意あるエージェント——霊的存在や敵意——の認知を麻痺させるとされ、装飾が防衛的・儀礼的機能を担っている。ここでも文様の力は、それがあまりに複雑であるがゆえに、心的なトレース(mental rehearsal)が不可能であることに由来する。

ジェルはさらに、メラネシアやポリネシアの装飾芸術※9を例に、武器や道具の表面に施された精緻な彫刻や彩色が、単なる美的装飾ではなく、社会的・心理的に重要な役割を果たしていることを例示する。ニューギニアのアスマット族の盾※10に見られるような装飾的文様は、敵を心理的に威嚇し撹乱する手段として用いられ、装飾が戦術的装置としても機能している。

このように、装飾の力は、作品が意味する「内容」ではなく、作品の形式的・構造的複雑性によって発揮される。だとすれば、パターンの意味から、その認知的効果に分析の焦点を移すことで、芸術作品が鑑賞者の精神にどのように働きかけ、従属や魅了といった心理的プロセスを引き起こすかを明らかにできる。

芸術作品をめぐるエージェンシーの分布と、それによって生じる心理的作用の両面から美術現象を捉えるジェルの視点は、ジェネラティヴ・アートの分析においても有効だと考えられる。ジェネラティヴ・アートも装飾芸術同様に、特定の象徴的意味の伝達よりも、アルゴリズム的プロセスの複雑性や生成の動態そのものが鑑賞者に強く作用する。アルゴリズミックな作品が提示する複雑な視覚パターンや構造は、まさに「認知的解読不能性」によってその魅力が発揮され、ジェルの理論はそうしたプロセス主義的芸術の心理的効果を理解するための枠組みを提供してくれる。ジェネラティヴ・アート作品も、意味を伝える静的な記号としてではなく、知覚と認識に働きかける動的な技術として、私たちの経験世界に深く関与している。

ジェネラティヴ・アートにおけるアート・ネクサスの再構成

ジェルの理論を現代のジェネラティヴ・アートに適用するために、アート・ネクサスをアルゴリズム/ソフトウェア・アートの文脈に合わせて再構成する。ネクサスを構成する各項(インデックス、アーティスト、プロトタイプ、レシピエント)の基本的な関係構造は維持されるが、それらの具体的内容は再考しなければならない。

| 伝統的芸術 | ジェネラティヴ・アート | 理論的シフト | |

|---|---|---|---|

| アーティスト | 個々の人間(個人)とし てのクリエイター |

アーティスト=プログラマー、AI モデル、協働的システム(分散さ れたアーティスト) |

単一の人間である作者から、ハ イブリッドで分散した人間=機 械のエージェンシーへ。 |

| インデックス | 物理的な絵画、彫刻され たカヌーの舳先など |

ソフトウェアおよびその実行結果 のデジタル/物理的出力(システ ムとしてのアートワーク) |

静的で単一のオブジェクトか ら、動的でプロセス的な分散 システムへ。 |

| プロトタイプ | 描かれた実体(人物や風 景など) |

アルゴリズム、ルールセット、 トレーニングデータセット、入力 データ |

現実世界に存在する単一の参照 対象から、手続き的、宣言的、 あるいは手続き的な生成へ。 |

| レシピエント | 鑑賞者、パトロン、また は公衆 |

入力データを提供する鑑賞者、 インタラクター、またはユーザー (参加者) |

受動的な鑑賞者から、能動的な 参加者または共同クリエイター へ。 |

アルゴリズムの物質性と拡張されたインデックス概念

アルフレッド・ジェルの理論における「インデックス」は、あくまで物質的・物理的な実体としての芸術作品を指していた。それらは絵画、彫刻、儀礼用具など、制作者の行為の痕跡が刻まれた「モノ」であり、その存在によってはじめて、私たちは作者のエージェンシーをアブダクションできる。

一方、ジェネラティヴ・アートにおけるインデックスは、プリントアウトのような「モノ」の場合もあるが、その多くはスクリーン上の儚いピクセルとして可視化されたイメージや、ソースコードという記号の集合として現れる。そのため一見すると、こうした生成的作品は非物質的であり、ジェルの理論におけるインデックス概念とは重ならないようにみえる。

しかし近年のメディア理論では、ソフトウェアやコードに内在する「物質性(materiality)」がたびたび強調されてきた。たとえばマシュー・フラーは、『Software Studies: A Lexicon※11』で、ソフトウェアを作者のアイデアの表現ではなく、実際に「動作」するものとして、電気的、論理的、制度的なコンテクストの中に位置づける。ソフトウェアはコンパイラやオペレーティングシステム、ネットワークプロトコルなどの中間層も含めて、具体的な物質的条件の上で動作する文化的実体であるとされる。またレヴィ・ブライアントも『The Democracy of Objects※12』の中で、コードやアルゴリズム、さらにはテクノロジーや象徴的実体も「存在論的に実在するオブジェクト」であり、抽象的な記号系に還元できないと論じている。だとすれば、ソフトウェアもまた、他の存在同様に相互作用し、効果を持つ物質的存在として分析できる。さらに近年登場したNFT(非代替性トークン)※13は、デジタルファイルに物理的オブジェクトに類似した「所有」「希少性」「真正性」といった制度的属性を与えようとする実践であり、デジタル表現のインデックス性を再定義する文化的試みと見ることができる。

こうした議論や実践を通じて、ジェネラティヴ・アートにおけるインデックスを、ディスプレイ上の視覚的出力だけでなく、コード、アルゴリズム、ランタイム環境、実行ハードウェア、出力装置、そしてユーザーのインタラクションやネット上での共有まで含む、社会技術的なアッサンブラージュ(assemblage)全体へと拡張することができる。この「システムとしてのアートワーク」こそが、ジェネラティヴ・アートにおけるエージェンシーの実体的な媒介項であり、現代的な意味での「物質的インデックス」と呼ぶべきものである。

自己生成するインデックスの生命感

装飾芸術の「魅惑する技術」におけるもうひとつの重要な概念が、装飾芸術における「自己生成するエージェンシー」である。これは、物質的なインデックス自身がエージェントとして作用しつつ、その作用の対象=ペーシェントもまた自身であるという構造、すなわち「インデックス=エージェント→ インデックス=ペーシェント」という再帰的形式=内的因果構造で表現される。

このモデルは、抽象絵画や複雑な装飾文様において、ある形や色の要素が他の要素を押しのけたり支配したりしているような形を生みだす。それは人に、インデックスの内部において、視覚的要素同士が因果的に作用し合っているかのような感覚を与える。すると作品は意味の担い手ではなく、内部に自律的な力学を宿す構造体として機能しはじめる。

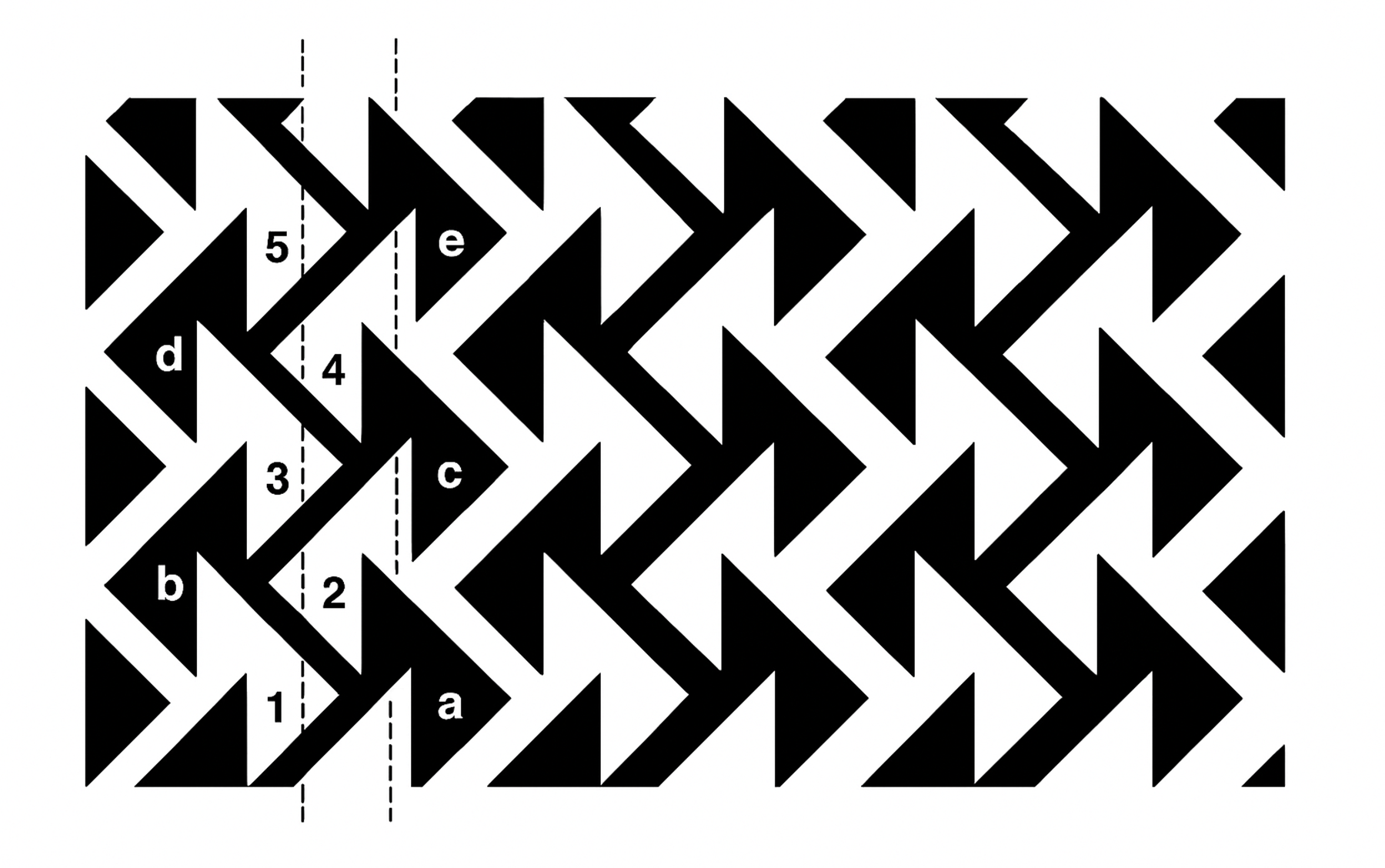

[図2]これは図と地の「反転(色の反転)」をともなうパターンで、2本の平行軸に沿ったグライド反射(図形をある方向に平行移動し、その後鏡像反転する操作)に基づいている。左側の軸では、斧のようなモチーフが同じ色のモチーフ(白地に白, 1〜5)に滑るように重なり、もう一方の右側の軸では、同じ形で異なる色のモチーフ(白地に黒, a〜e)に滑り込むように変化している。このような数学的構造に基づいていると説明されれば理解はできるが、実際にその2種類のグライド反射を頭の中で追跡し、それを図柄に照らして把握するのは非常に困難である。私たちは図と地の関係、そしてこの基本モチーフの左向きと右向きの出現との関係性を完全に理解することはできず、無数に突き出た鉤や棘に突き刺されたように感じてしまう※14。

[図2]これは図と地の「反転(色の反転)」をともなうパターンで、2本の平行軸に沿ったグライド反射(図形をある方向に平行移動し、その後鏡像反転する操作)に基づいている。左側の軸では、斧のようなモチーフが同じ色のモチーフ(白地に白, 1〜5)に滑るように重なり、もう一方の右側の軸では、同じ形で異なる色のモチーフ(白地に黒, a〜e)に滑り込むように変化している。このような数学的構造に基づいていると説明されれば理解はできるが、実際にその2種類のグライド反射を頭の中で追跡し、それを図柄に照らして把握するのは非常に困難である。私たちは図と地の関係、そしてこの基本モチーフの左向きと右向きの出現との関係性を完全に理解することはできず、無数に突き出た鉤や棘に突き刺されたように感じてしまう※14。

こうした視覚的な因果作用は、特にモチーフの反復や対称性といった装飾の構成原理によって強化される。そこから鑑賞者は、静止した図像の中に動きや生命のような性質を見出す。ジェルはこの現象を、心理学における「見かけの動き(apparent motion)」、あるいは「仮現運動(illusory motion)」として説明する。これは実際には静止している視覚刺激に対して、知覚主体の側が動きを経験するという認知的プロセスであり、主観的な幻覚ではなく、身体的・神経的基盤を持った現象である。装飾は、このようにして対象に「認知的解読不能性」と「アニメーション=生命感」を与える。言い換えれば、装飾は記号的意味や表象に依存せず、視覚構造そのものを通じて、オブジェクトを解読不可能な「生きたもの」へと変容させる。

この「インデックス=エージェント → インデックス=ペーシェント」という再帰的なエージェンシーの構造は、作品それ自体を非人間的な行為主体として捉える契機を与える。ジェルの装飾論が、装飾を意味伝達の容れ物ではなく、知覚・感覚・認知といった心理的プロセスを通じてモノに行為能力を付与する構造としたように、ジェネラティヴ・アートにおいても、アルゴリズムやコードは能動的に振る舞う自己言及的な構造体としてのインデックスを生成する。

アルゴリズムは、アーティスト(人間)によって記述されたものであるにもかかわらず、一度実行されれば、それ自体が作品の構造や振る舞いを自律的に決定し、変化させるエージェントとして機能する。ジェネラティヴ・アートの作品も、アルゴリズムという自己のエージェンシーの産物であると同時に、そのエージェンシーが作用する対象としてのペーシェントでもある。このようにして作品は、生成プロセスそのものが装飾的かつ行為的な様相を帯びた構造体として立ち現れる。アーティストのエージェンシーは、直接的な筆致や手技としてではなく、アルゴリズムという媒介的存在を通して作品に分散されていく。ジェネラティヴ・アートは、こうした自己作用するエージェンシーを視覚的に可視化し、動的な生きた装飾的構造として提示する、現代的な芸術実践であると捉えられる。

分散したエージェンシーと共同創作の論理

ジェルの理論において、エージェンシーは、一次的エージェント(通常は意図を持つ人間)から、二次的エージェント(その行為の痕跡を帯びた人工物や作品)へと分散される力とみなされる。このエージェンシーの分散という考え方は、ジェネラティヴ・アートにおける人間と自律的システムの協働関係を捉えるうえでも、有効な枠組みを提供する。

たとえば、後述のハロルド・コーエンの「AARON※15」や、レフィーク・アナドールのデータ駆動型のビジュアライゼーション※16に見られるように、現代のアーティストの多くはAIやアルゴリズムを単なる道具ではなく、能動的な「協力者」あるいは「もう一人の自己」として位置づけている。こうした関係性は修辞的比喩にとどまらず、アートワークの生成過程において、複数のエージェントが因果的に寄与し合う、現実的な構造を反映している。

実際、最終的に現れる作品は、以下のような複合的な構成要素によって構成されている:

- アーティストによるコード記述やプロンプト設計(あるいはバイブ・コーディング)

- コードの実行によるアルゴリズムの自律的反復や生成(あるいは自己改変)過程

- AIモデルがトレーニングデータから抽出した概念構造やパターン認識能力(潜在空間への変換)

- 実行環境や出力デバイスの物理的制約や技術的条件(情報の物質化)

こうした状況において、ジェルの理論における「アーティスト」を、分散的かつハイブリッド化されたエージェントのネットワークとして再定義する。この「分散されたエージェンシー(distributed agency)」という概念は、アーティストとコンピュータあるいはAIとの関係を、「道具/使用者」という二項対立的な枠組みから解き放ち、創造というプロセスそのものが、複数の因果的寄与によって構成されていることを明示する。人間と非人間的要素——たとえばコード、データ、アルゴリズムモデル、センサー、ハードウェアなど——が複合的に相互作用しながら、創造の実体を共同で構成するハイブリッドなネットワークとして機能している。創作行為は一元的な主体の表出ではなく、分散されたエージェントの連携的実践とみなされる。

分散エージェンシーの歴史を見ても、初期のコンピュータ・アートにおいては、アーティストが記述した明示的なアルゴリズムに従って作品が生成されたため、創作行為におけるエージェンシーの中心は明らかに一次的エージェント(=人間)にあった。しかし、コンピュータが自律的にコードを実行するアルゴリズム・アートや、機械学習によってコードやイメージを生成する現代のAIアートにおいては、アーティストが予測・制御しきれない非意図的、偶発的な結果が生まれることも少なくない。それがコードやアルゴリズム、データセットといった非人間的要素のエージェンシーを顕在化し、創作のプロセスや因果構造を一層複雑化する。

こうした変化により、「作者性(authorship)」や「意図性(intentionality)」といった従来の美術理論ではある種自明だった概念も、単一の人間主体から二次的エージェントへと分散されていく。作品の創作におけるエージェンシーは、コードを書いたプログラマー、そのコードを実行するアルゴリズム、作品が取り込む外部のデータや環境、そして時には作品に介入するユーザーへと多層的に広がり、複合的なものとなる。作者と呼ばれた創作主体はもはや個人の意図や意思の離散的表現ではなく、人間と非人間、意図と非意図、制御と偶発の交差点としてのネットワーク構造の中に分散し、複雑に媒介された連続的実践の痕跡となる。

プロトタイプの拡張と装飾的エージェンシー

ジェルの理論における「プロトタイプ」とは、インデックス(作品)が表象する対象、すなわち作品が模倣または指示する原型的存在を指す。伝統的な意味でのプロトタイプとは、肖像画における被写体や、彫刻が模す具体的な人物・対象など、単一の実体に対応する明確な参照項であった。

ハロルド・コーエンの《AARON》のような初期のジェネラティヴ・アート作品でも、この枠組みは維持されていた。コーエンが記述した一連の描画ルールは、形式的な制約として振る舞い、最終的なアウトプットはそれらの論理構造を視覚的に表象するものであった。言い換えれば、AARONの生成物は、コードという記述可能なプロトタイプの具体化=インデックスであり、ミメーシス(模倣)の枠組みの中に収まっていた。

これに対し、レフィーク・アナドールの《Machine Hallucinations》シリーズのような現代のAIアートは、別のプロトタイプ概念を提示する。この作品群においては、膨大な写真や画像のデータセットがAIモデル(GANや拡散モデル)の学習に用いられ、出力される画像は特定の対象を模倣するのではなく、統計的に構成された「ありそうな一例」として生成される。ここでのプロトタイプは、単一の対象ではなく、集合的・統計的・非単一的な潜在空間である。プロトタイプは「世界の中のひとつのモノ」ではなく、世界の様態をかたちづくる巨大なデータ空間そのものとなる。

Refik Anadol《Glacier Dreams Process Video》(2023)

画像生成にせよ、バイブコーディングにせよ、生成AIによる創造行為とは、抽象的かつ多次元的なプロトタイプを参照しつつ、その内部から新たなインデックスをインスタンス化する過程にほかならない。この関係は、ジェルの「プロトタイプ=インデックス」モデルを拡張し、模倣ではなく生成による表象をその中心に据える。

こうした統計的プロトタイプから生成されるジェネラティヴ・アートは、しばしば極めて複雑で、予測不能な視覚的構造を提示する。鑑賞者は、その背後にあるアルゴリズムやデータ構造の一部は理解し得たとしても、作品が刻々と変化し続ける振る舞いを完全に把握し、再現することはできない。このような状態は、ジェルが装飾パターンに見出した「快い挫折感」すなわち「認知的判読不能性」そのものである。鑑賞者は構造の把握を試みながらもその全容を掴みきれず、動的な不確定性のなかに魅了され続ける。理解の失敗と不可能性そのものが、持続する美的経験の基盤となる。

さらに現代のジェネラティヴ・アートが見せる、コードから生まれた視覚要素の自律的な運動性=アニメーション性は、非表象的な手段によって対象に生命を与える装飾芸術の技術と深く重なる。そこでは、具象的対象の模倣ではなく、形態の反復、変形、増殖といった形式的相互作用の中から、あたかもそこに生命が宿っているかのような振る舞いが立ち現れる。この動的な効果は、ジェルが装飾の内部に見出した「インデックスの一部が他の部分に因果的に作用する」という構造の、アルゴリズミックな拡張でもある。

現代のジェネラティヴ・アートにおいて、データレベルにせよ、コードレベルにせよ、プロトタイプは統計的空間として再構築され、インデックスはその潜在的構造を顕在化させる生成物となる。作品は、認知的判読不能性を通じて知覚者に作用し、かつ装飾的構造の内部で自律的に振る舞うことで、非人間的なエージェンシーを体現する。ジェネラティヴ・アートとは、アルフレッド・ジェルが装飾に見出した、模倣ではない創造の力、すなわち「動く構造体」としての芸術作品の現代的展開とみなすことができる。

ジェネラティヴ・アートの能動性、時間性、伝記的関係

多くのジェネラティヴ・アート作品は、生成や変化の過程において、鑑賞者の入力や操作を必要とするインタラクティブな構造を持つ。鑑賞者がインデックス(作品)に直接作用する行為やデータを提供することで、アート・ネクサスにおける受動的な「レシピエント=ペーシェント」が、能動的なエージェントとして振る舞うようになる。すると「インデックス=エージェント → レシピエント=ペーシェント」という一方向的な因果関係に「レシピエント=エージェント → インデックス=ペーシェント」という反転的応答が加わり、双方向的なフィードバック・ループが形成される。作品は、鑑賞者との相互作用によって変化し続けるサイバネティックなシステムとして機能する。エージェントとペーシェントの区別は曖昧化し、役割は状況に応じて可逆的かつ流動的になる。鑑賞者は受動的な享受者ではなく、インデックスに反応し、干渉し、生成する回路に巻き込まれる存在として、作品の実体を構成する不可欠な構成要素=参加者となり、そのエージェンシーの一部を担う。

こうしたインタラクションはリアルタイムに行われ、作品も鑑賞者も時間の経過や観者のインタラクションに応じて刻々と変化し続けるため、完成した「作品」という静的概念は成立しない。作品はつねに「所有されつつある」状態、すなわち一時的・流動的な生成過程に置かれ、鑑賞者はその変化する断片を切り取るようにして知覚する。その全体像は、いかに注意を注いでも、常に把握しきれない「未完の課題(unfinished business)」として鑑賞者の前に立ち現れる。人類学者たちは以前から、社会関係が長期的に存続するためには、それが「未完の課題」に基づいていなければならないことを認識してきた。交換という社会的関係の本質は、取引のあいだにある遅延や間(タイムラグ)にあり、交換関係を継続するためには、常に新たな残余による、不均衡を残さなければならない。

このような動的かつ非完結的な持続的構造は、先述の視覚的な複雑さによる「認知的判読不能性」の美学とも深く結びついている。ジェネラティヴ・アートが提示する動的なパターン、テクスチャ、構造は、たとえそのアルゴリズムの一部を知っていたとしても、視覚的ロジックや生成原理を完全に読み解くことはできない。視覚要素は図と地の境界を攪乱し、シンメトリーと変異が交差する中で、鑑賞者の認知は繰り返し引き込まれ、惑乱される。ジェルが「マインドトラップ(mind-trap)」と呼んだように、こうした構造は「快い挫折感」を生み出す。

この挫折感はよくある認知的混乱ではない。むしろ鑑賞者は作品に繰り返し向き合い、把握を試みる中で、作品への長期的かつ継続的な関与、すなわち未完の交換によって生涯にわたる「伝記的関係(biographical relation)」を築いていく。ペルシャやトルコの複雑な絨毯装飾のように、そこに含まれる文様の対称性、反復、歪みの相互作用は一度では読み解けず、鑑賞のたびに新たな関係性や対称性が発見される。この知覚を遅らせ、時には停止させる「終わりのない探求」は、作品を物理的に所有するのではなく、それが「所有されつつある」、つまり「認識と関与を通して継続的に生成され続ける関係」として存在していることを意味する。

ジェネラティヴ・アートにおけるエージェンシーの誘拐

ケイシー・リースの《Process》シリーズ:創発と魅惑のエージェンシー

ケイシー・リース※17の《Process》シリーズは、コンセプチュアル・アート、とりわけソル・ルウィットの「指示に基づくドローイング」に着想を得ながら、創発(emergence)という現象を主題とすることで、ジェネラティヴ・アートにおけるエージェンシーの問題を再定義している。

Casey REAS《Process 20 (Software 2)》(2014)

このシリーズにおいて、アーティストであるリースは、作品の具体的な形状を決定するのではなく、初期条件とルールの設計者=一次的エージェントとして機能している。一方、鑑賞者が接する作品=インデックスは、描かれた静的なイメージではなく、コードの実行によって動的に描画され続けるソフトウェア・プロセスそのものである。プロトタイプにあたるのは、単純な振る舞いをもつ自律的な要素から構成される生成アルゴリズムのルール体系であり、最終的な出力は、このミクロな相互作用からマクロなパターンが創発するという自己組織的過程によって形成される。

このとき、鑑賞者の知覚体験は、ジェルの「認知的解読不能性」と深く共鳴する。すなわち、鑑賞者はルール自体の単純さを理解することは可能だが、そこから生じる複雑で有機的、かつ予測不可能な視覚出力をリアルタイムで逆算(リバースエンジニアリング)することはできない。その因果的飛躍があまりに大きいために、鑑賞者はその生成過程に対して「眩惑的な」感覚を覚える。これはまさにジェルが装飾芸術におけるカヌーの舳先やケルトの組紐文様に見出した「魅惑する技術」が働く仕組みと同型である。魅惑の原因は作品の意味内容ではなく、いかにしてその構造が作られたのかを理解できないことそのものにある。リースの作品もまた、視覚的イメージとしての完成品ではなく、「生成するプロセス」そのものが作品の本体であり、ランダム性ではなく「予測不可能だが納得のいく複雑さ」を志向している。

リースの《プロセス》シリーズは、単純なルールと複雑な帰結のあいだに横たわる認知的断絶の空間そのものを舞台とし、鑑賞者をその眩惑的プロセスに巻き込む装置=マインドトラップとして機能している。アートワークのエージェンシーは、ルールの記述者であるアーティストの意図を超えて、鑑賞者はコードの実行から生まれる創発の力そのものに「誘拐(アブダクション)」されていく。これはジェネラティヴ・アートにおける生成美学のひとつの典型である。

レフィーク・アナドール《Machine Hallucinations》シリーズ:データ=プロトタイプとブラックボックスの魅惑

レフィーク・アナドールの《Machine Hallucinations》シリーズは、膨大なデータセットとAIを「協力者」として用い、「機械の夢(Machine Dream)」とも呼ばれる一連の作品群を生み出す試みである。ここでアーティストの役割は単一ではない。データのキュレーションとシステム設計を担うアナドールのスタジオ、学習と生成を担うAIモデル、そしてそのデータを生み出した無数の人間的活動が絡み合い、分散されたネットワークとしてのエージェンシーを構成する。

Rrfik Anadol 《Machine Hallucinations – Nature Dreams》 (2021)

先述のように、この作品におけるプロトタイプは、都市や自然の写真やNASAの衛星画像、MoMAの所蔵作品のような、広範かつ多様な視覚文化のアーカイブである。ただしそれは、単一の対象を模倣する参照項ではなく、統計的・潜在的構造としてのプロトタイプ空間であり、AIはそこから新たなイメージを「幻覚」する。生成された出力は、特定の作品の再現ではなく、潜在空間における「ありそうな一例」として立ち現れる。

ここでの魅惑は、「何が描かれているか」ではなく、「どのように生成されたのか」というプロセスそのものに宿っている。鑑賞者は、データセットの美的文脈と共鳴する視覚様式を見出しながらも、それがAIの手によって「夢見られた」ことを知るとき、非人間的な内的プロセスに対する眩惑的な感覚を覚える。この魅惑の構造が、ジェルの「魅惑する技術=知覚的拘束力」と密接に結びついている。アナドールの作品は、不可視な構造(パターン)を可視化することによって、鑑賞者の関心を捉え続ける。

もうひとつのポイントは、ここで使用しているAIシステムの「ブラックボックス性」である。現代の深層学習モデルは、内部の推論過程が極めて複雑であり、鑑賞者のみならず開発者自身も、その仕組みを完全に理解することはできない。そのため、入力(プロンプト)と出力のあいだに明確な因果関係を見いだすことができず、その不可視性ゆえに、AIに対する創造的エージェンシーを認めざるを得ない状況に追い込まれる。これはジェルがトロブリアンド諸島のカヌーの舳先やケルト文様に見出した、「アポトロパイク(悪霊を祓う)」装置としての装飾と同型である。

ジェルにとって、アポトロパイクな模様の力とは、それを知覚する者の精神を混乱させ、そのエージェンシーを無力化する点にある。現代のAIアートにおいても、ブラックボックス化された生成プロセスは、鑑賞者の解釈能力を超越することで、その非人間的なエージェンシーを「魔術的」に演出する。この不透明性は決して技術的欠陥ではなく、美的かつ社会的エージェンシーの核心をなす構造であり、生成AIは、まさに現代の「マインドトラップ(mind-trap)」と呼ぶべき戦略的構造体にほかならない。

しかし、この「ブラックボックスの魅惑」は、常にポジティブな感情を喚起するとは限らない。むしろAIアートはその不可解さゆえに、鑑賞者に不安、疑念、敵意といった強い心理的・社会的作用を起こすことがある。実際、AIが生成したと告げられた作品に対する鑑賞者の認知バイアスや抵抗感が、この「ブラックボックスの魅惑」に対する心理的反応の強さを裏づけている。AIが「人間にしかできないと思われていたことをやってのける」という事実は、鑑賞者のアイデンティティや人間中心主義的な芸術観に揺さぶりをかける。その結果として、賞賛と拒絶、期待と警戒といった感情が交錯し、作品は視覚オブジェクトを超えて、社会的行動を誘発するアクター=行為者としての地位を獲得する。AIアートの魅力は、生成された視覚表現そのものにあるのではなく、視覚生成の論理構造に対する認知的不可能性や不協和性がもたらす、眩惑的で論争的な美的経験にある。

ハロルド・コーエン《AARON》:分散と協働のエージェンシー

ハロルド・コーエンは2009年、AARONが色・形・構図まで自律的に生成できるようになると「自分が不要になる危機感」を覚えた。そして「創造性は人間や機械に単独で存在するのではなく、プログラマとプログラムのあいだの対話に宿る」と考えるようになり、AARONを自立した装置や道具(アシスタント)ではなく、対話の相手、すなわち「協力者」として位置づけた※18。

ハロルド・コーエンとAARONの最後の6年間

| 出来事・制作上の変化 | AARONとの関係性 | |

|---|---|---|

| 2010 | 再び筆を取り、AARONの描いた背景に自ら絵の 具で色をつけるようになる(大きな転換点)。 |

AARONの完全自律化による「断絶」を感じ、再び対 話を開始。人間と機械の「対話」こそが創造性を生 むとする(対話的創造性)。 |

| 2011 | 著者との対話が深化。中国思想「類」(物事を共 通性や類似性によって分類・区別する)、パース の三項記号論を応用。展覧会「Collaborations with my other self」を開催する。 |

AARONを「他者」から「もう一つの自己」として捉 え始める(自己統合理論)。人間と機械の存在論 的境界を越えた「自己拡張」としての共生を示す。 |

| 2012 | 新しい方向性の萌芽。中国絵画の「余白」概念に より、背景や色彩の扱いを再構築する。 |

AARONの線と人間の色彩を「星座を見つける」よう に統合。「不在」を積極的に組み込み、意味が解釈者 の心に立ち上がる余地を残す。 |

| 2013 | 「背景を塗らない=Void」を全面的に採用し、 作品全体で余白の積極的利用へ。星座のように を意味づける。 |

空白が「対話の場」として機能。AARONの線が「不 在の対象」を喚起し、人間がその解釈者となる。 |

| 2014 | 「新作」の展開が続く。加齢に伴い制作方法の持 続可能性を模索する。 |

色彩関係の探求が中心テーマに。 |

| 2015 | タッチスクリーンによる「指描き」による直接操 作を開発し、AARONの空間に直接入り込む新し い方法を確立する。サイボーグ的存在(自己と機 械の統合)。 |

AARONとの関係がかつてないほど「親密化」する。 人間が機械空間に入り込み、物理とデジタルの境界 を越えた「親密な共創」を行う。 |

| 2016 | 「鹿から雲霊を見出す」比喩 を語る(創造の隠喩的モデル)。4月27日、スタジオ で逝去。 |

AARONが素材を提供し、人間がそこに「意味や形」 を発見する協働の最終形。死後、AARONも稼働不能 になり、人間と機械の共同制作は終了する。 |

zipnpup《Wall 4 AARON as Collaborator》(2018)

ハロルド・コーエンの晩年の実践において、インデックス(作品)を制作する一次的エージェントとしてのアーティストの役割が、単独の人間主体から、複数の行為者へと分散されていった。コーエンは、自らが50年にわたって育て続けたプログラムAARONを、自立した装置から、共に創作行為を担う「協力者」として位置づけただけでなく、さらに「私のもう一人の自己(my other self)」と呼ぶに至る。ここで成立しているエージェンシーは、ジェルの定義する「誰が行為を開始するのか」という問いを、人間と非人間的存在の協働による生成過程へと拡張する。

AARONによって生成されたドローイングや、それにコーエンが加筆したペインティングは、人間とプログラム双方の痕跡を重ね持つハイブリッドなインデックスである。それはAARONの自律的な出力であると同時に、コーエンによる色彩や筆致の介入が加わった成果物でもある。インデックスはここで、ひとりの制作者の痕跡ではなく、「協働行為の動的痕跡(trace of co-agency)」となる。

初期のAARONは、厳密に設計されたルールとロジックに基づいて描画を行い、そのルール体系がインデックスのプロトタイプ=生成の原型として機能していた。コーエンは、AARONに自己の「スタイル」や「構成原理」を組み込み、振る舞いの枠組みを設定することで、その出力を制御した。AARONのコードと振る舞いのロジックは、ジェルの「プロトタイプ」を記号的な参照項ではなく、形式的・手続き的な構造体として現代的に実装したものである。

しかし、晩年のコーエンは、AARONによって生成されたイメージに対して、自ら色を加える「レシピエント」として再び関与し始めた。かつてアーティストとしてインデックスの生成を主導していた彼は、今や生成された作品に応答し、仕上げを施す鑑賞者=ペーシェントの役割も引き受ける。コーエンとAARONの関係は「対話と再統合(self-integration)」のプロセスであり、アーティストと作品の間に本来的に存在する役割の固定性を解体し、往復的で対話的なエージェンシーの流動性を顕在化した。

このエージェンシーの流動性は、展示空間における鑑賞者の体験にも反映される。鑑賞者は、AARONという人工的エージェントが生成に関与した作品を前にして、「誰が創ったのか」「どこに意図があるのか」といった問いに直面し、エージェンシーの所在が単純化できないことを体感する。これは、ジェルが示した「鑑賞者がエージェントになりうる」関係性を、インタラクティブ・アートのような明示的参与を超える認知的関与の層にまで拡張する。鑑賞者は、AARONのルールの存在を知覚しながらも、それをコーエンとの協働作業と分別できず、解読不能な構造に引き込まれる。この「分散と協働による不可分性」が、コーエン晩年の作品に見出される、新たな魅惑のエージェンシーとなっている。

デジタル時代の「分散されたオブジェクト」と「拡張された心」

ジェネラティヴ・アートのシステム的実践は、ジェルが『Art and Agency』の最終章で提示した二つの重要概念——「分散されたオブジェクト(distributed objects)」と「拡張された心(the extended mind)」——の現代的な具現である。ジェネラティヴ・アートの制作物は閉じた作品の集合ではなく、コード、アルゴリズム、実行環境、そして鑑賞者との相互作用を含む動的かつ進化的な認知システムとして展開する。制作環境と作品群は、分散的な知性が具体化される場であり、個人の内部に閉じた「心」ではなく、技術環境にまたがって拡張された思考そのものを体現している。「拡張された心」とは、人間の内的な認知プロセス(心や意識)と、外部の人工物による「分散されたオブジェクト」の空間性や時間性の間に、構造的な同形性(structural isomorphism)があるという主張に他ならない。

ジェネラティヴ・アートは、最終的な作品の視覚的完成度ではなく、生成プロセスの中に内在するアルゴリズム的な構造の洗練さを美の対象とする。ここでの「美」とは、コードの論理、プロセスの展開、変化のリズム、そしてその偶然性や複雑さの調和の中に見出されるものであり、これはジェルが注目した「プロセスとしての芸術」や「技術としての装飾」に連なる視点である。ジェネラティヴ・アートにおける美的判断とは、作品の「見た目」ではなく、その生成の仕組みに対する感応であり、それが「魅惑する技術」として機能する。

AIやアルゴリズムが創造行為に深く関与し、しかもその生成過程がしばしばブラックボックス化している現代において、私たちはもはやエージェンシーを人間の専有物とみなすことはできない。ジェルは、人間以外のものが因果系列の開始点として理解されうるとしたが、生成システムやツールが自律的に「ふるまう」ように見えてしまうことが、それを自明のものとする。

小規模な非西洋社会の宗教的・儀礼的な芸術実践を説明するために生み出されたジェルの理論は、テクノロジーに媒介された現代の技術芸術実践を読み解くうえでも、極めて有効かつ先見的な枠組みである。ジェルの理論は、伝統的な人類学的枠組みにとどまるものではなく、AI、作者性、認知、社会性をめぐる芸術の根本的問題系に対して、鋭く切り込む現代の理論的装置として再評価されるべきである。ジェネラティヴ・システムは技術的装置というよりも、再構成されたアート・ネクサスの中で、複数の主体(人間・非人間)間の複雑な社会的・知覚的関係を媒介する「二次的エージェント」として機能する。ジェルの理論をこうした視座から読み直すことで、私たちは今日のネットワーク化したコンピュータや生成AIと作者性、ツールと主体性、鑑賞と関与といった課題の数々に、より柔軟で創造的な人類学的想像力をもって応答する道筋を獲得することができる。