00 つまらない質問をした

2025年6月30日、月曜日の夕方。私は佐藤雅彦にインタビューをしに行った。このインタビューは、のちに「ユリイカ」の佐藤雅彦特集に「よく考えるとすごく変」というタイトルで掲載された※1。

インタビューの準備のため、私は1ヶ月ほど佐藤の著作や作品に触れ続けていた。そして、私は、佐藤雅彦という作家が作り出す「中途半端な分かり方」という技法に哲学的な興味を抱くようになっていた。

この奇妙な事態が頭から離れなくなっていった。実際には体験していない分岐を、事後的に想像させられる。私は佐藤が共同監督した映画『どちらを』を見たときに次のようなメモをしていた。

どちらかを選んだ。その情景を想像させる。佐藤雅彦さんは私たちが想像してしまう中途半端な部分をCMにしていた。いや、CMを企業と私たちと結ぶ中途半端な部分において、想像上の選択と一致させてしまったのかもしれない。そして、その後の表現では、想像上の選択を文字通り私たちに想像させる方法をとって、作品を作り、体験を作っている

今読むと書いたときの感慨が失われていて、自分でも意味が分かりづらいメモだが、私はこのメモを書いたとき、佐藤作品がとても怖くなったことを今でも覚えている。思い返せば、彼の作品を見るとき、私の認知が操作されてしまっていて、そこに私の自由はないという感じがしていたということが、『どちらを』を見ていたときに明確になったということなのだろう。

佐藤がつくっていたCMは、私たちがその音楽やフレーズを口ずさむことを、私たち自身が否応なく想像してしまうようにつくられていたと思う。映像がつくられ、私たちがそれを見て、歌やフレーズを口ずさむのではなく、私たちがそれらを口ずさむことはCMが作られる前に決定されている。なぜなら、誰もがそのように想像してしまう、その想像部分が映像化されているからだ。私はインタビュー準備をしているうちに、因果性が捏造されていくような感覚とともに、原因と結果が捻じれるような力を、佐藤雅彦が制作したCMに感じるようになっていった。その後、佐藤雅彦はその表象部分、つまり、CM部分を体験者自身がつくりだす方向にシフトしていったのではないだろうか。それを端的に示すのが『どちらを』という映画であり、そのコアになるのが、佐藤作品に何度も現れる「中途半端な分かり方」なのだと思った。

そして、私のメモには、入不二基義の哲学を引き合いに出して、「中途半端な分かり方」の構造を解明しようとする言葉が並び始めた。「様相の潰れ」や「Any-ness」。私はそれを、認知をハックする高度なテクニックとして理解しようとしていた。

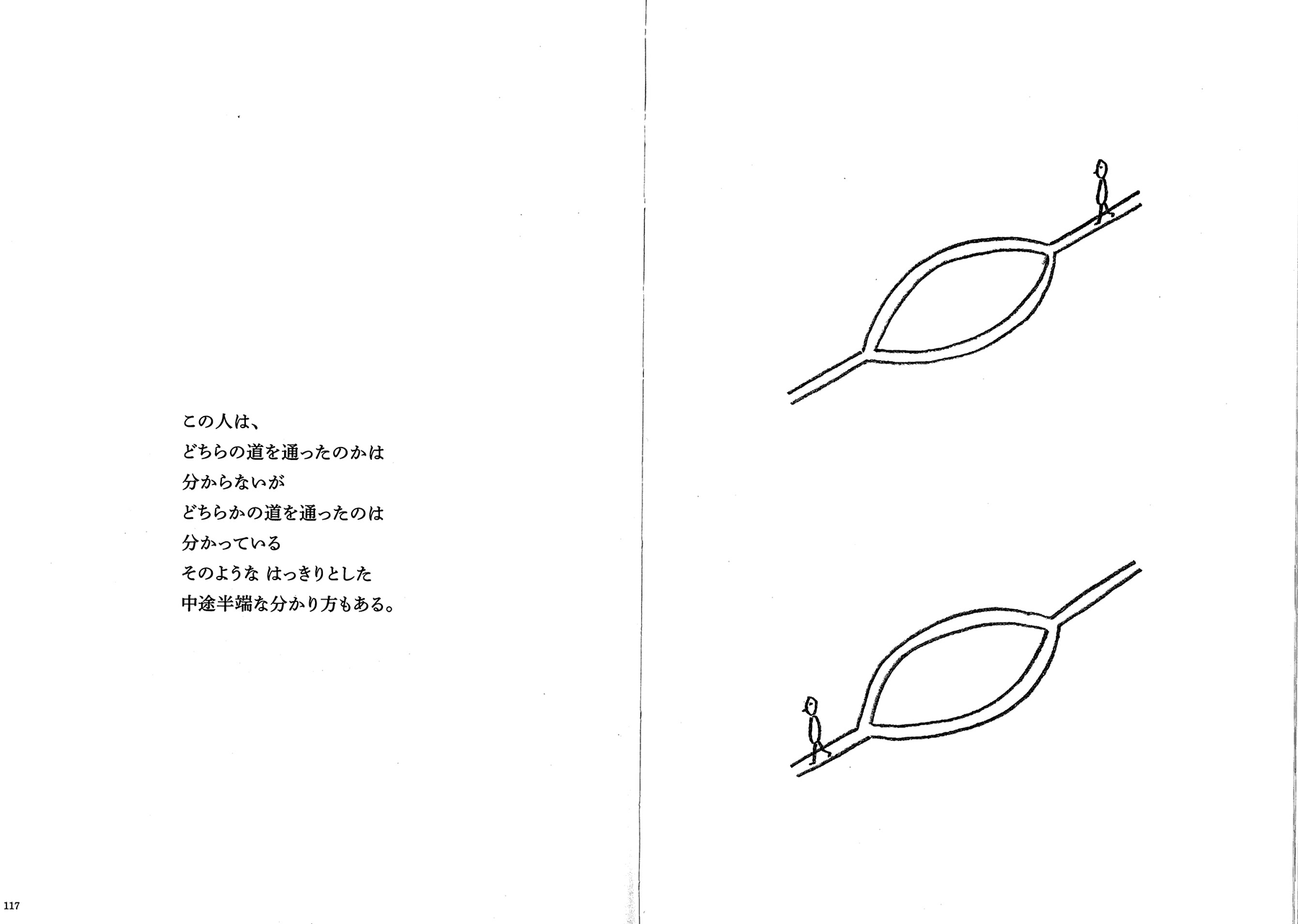

[図1]佐藤雅彦『新しい分かり方』 pp.116-117

[図1]佐藤雅彦『新しい分かり方』 pp.116-117

インタビューで、佐藤さんに「中途半端な分かり方」について聞くと、次のように返ってきた。

人間は、あることを理解しようとする時、分かるか分からないかのどちらかだと思われていますが、実は、それ以外の分かり方が有るということを示したいと思ったのです。この図で分かることは、どちらの道を選んだのかは分からないが、どちらかの道を選んだのは分かる、という「曖昧なことがはっきり分かる」というステータス =表象です。実感としては「妙な感じ」だと思います。

佐藤雅彦「よく考えるとすごく変※3」

今にして思えば、佐藤さんの「妙な感じ」を伴った「『曖昧なことがはっきり分かる』というステータス =表象」という返答は、そのイラストが二本道であることの重要性を示しているのだが、インタビュー時の私は自分の勝手な理解から、「中途半端な分かり方」のイラストを見ながら、「道でないところも歩けますよね」と質問を重ねていた。二本の道があって、人がどちらかを通ったとされるけど、道の外側や真ん中などどこでも歩くこともできるのではないか。

佐藤さんはペンを取り、新しいイラストを描いてくれた。二本の道を高架にした絵。そして、インタビューには残っていないが、私の記憶では「こうすれば二本の道しか通れなくなります。けれど、高架かどうかではないんです。あれは二本の道で、どちらかを選んだことが面白さの根底にあるのです」と言って、私の質問が的を射ていないことを丁寧に説明してくれた。それを聞いた瞬間、私はつまらない質問をしてしまったと思った。私の質問は「中途半端な分かり方」の面白さの根底を見失っていたものだった。

インタビュー直後、私はこうメモした。

無数の選択肢は面白くない。最小限の選択肢で「はっきり」とした表象をつくる強さがないと「現に」を成立させる力にはならない。空を飛んだとしても、それは可能性が増えただけであって、この図が示している面白さには何もプラスしない。この図は「どちらかを選んだことははっきりしている」ということが重要。時の流れとともに、現れては消える、脳・意識で編集されて現れる表象の強さが重要になってくる。ああでもないこうでもないでもなく、否応なく辻褄合わせをしてしまう、編集してしまう。その強さが重要なのだ。

つまらない質問をしてしまったという感覚は、今も消えない。でも、あの高架のイラストと佐藤さんの言葉があったからこそ、今でも、あの質問は、私にとってとても重要な問いとなっている。

01 中途半端な透明度を見る

私は近頃、自分の視界を主観的に構成された〈視界〉として考えている。

これは単なる比喩ではない。朝、目が覚めてカーテンを開けるとき、駅のホームで電車を待つとき、あるいはスマートフォンの画面をスクロールするとき、私は「世界」を見ているのではなく、私の脳と身体が、記憶や気分や予測を混ぜ合わせて瞬時に構築した「モデル」を見ている。

通常、このモデルの透明度は高い。あまりにも透明なため、私たちはそれが構築されたものであることに気づかない。目の前にあるコップは、私が手を伸ばせば触れられる実在として、疑いようもなくそこにある。光が網膜を刺激し、脳が処理し、対象がつくられる。私たちは普段この生理学的なプロセスを意識することなく、ただ「コップがある」という事実を生きている。

この透明さは、生きていく上で必要不可欠な機能になっている。いちいち「これは私の脳が構築したモデルだ」と疑っていたら、階段を降りることさえままならない。私たちは、この構築された〈視界〉を、世界そのものだと信じ込むことで、あるいは、その区別を問わないことで、円滑に世界とインタラクションしている。

しかし、時折、この透明なモデルが揺らぐ瞬間がある。

佐藤雅彦の作品を体験するとき、私はまさにその「揺らぎ」を感じる。彼の作品は、一見すると知的で軽やかなユーモアに満ちている。私たちは「あ、わかった」と膝を打ち、その仕組みの面白さに微笑む。しかし、その直後、あるいはその最中に、私に奇妙な感覚が忍び込んでくる。

佐藤雅彦自身がこの感覚について、極めて示唆的な言葉を残している。

「理」が現れる瞬間、感じるのは、知識の確認といったような生やさしいものではなく、「畏れ」である。

「理」は現実に確かに潜んでいる。教科書の口絵ではなく、頭の知識ではなく、我々のいるこの現実に確かに存在している。

佐藤雅彦、ユーフラテス『日常にひそむ数理曲線※4』

知的でユーモラスな作風からは距離があるように思えるこの言葉こそが、彼の表現の核心を突いていると、私は考えている。私たちが彼の作品を通して触れているのは、単なる「情報の整理」や「分かりやすい説明」ではなく、私たちが普段「世界」と呼んでいるものの背後にある、巨大で、非人間的で、逃れようのない法則、「理(ことわり)」そのものだと思う。理は教科書の中に閉じ込められた抽象的な概念ではなく、その手触りに触れてしまったとき、私たちは「わかった」というよろこびと同時に、背筋が寒くなるような畏怖を感じる。

「理」が現れる瞬間に感じる「畏れ」は、固定されていると思っていた世界が、実は流動していることを知る畏れなのだと思う。佐藤の作品は固定しているように見える世界を動かし、不安定にさせる力がある。その力が、私の〈視界〉がいかにして構築されているか、そのプロセスそのものを露呈させる。透明だったはずの世界とのインターフェイスが、ふいに不透明になり、その構造を晒す。完全に透明な〈視界〉は、変えられない。「そこにある」としか感じられない。しかし、中途半端に透明で、構築プロセスがうっすらと見える〈視界〉は、変容の可能性を含んでいる。その可能性は、世界が「ただそこにある」だけではなく、ある仕方で「成立している」ものだと知らせる。成立の仕方が見えた瞬間、〈視界〉は一つに固定されていない、という感触が入り込む。別の〈視界〉を見ることができるということ自体が変容の可能性であって、それは、必然的に見えているものを偶然にしてしまう契機になる。

そして佐藤の作品において、この契機は「曖昧なことがはっきり分かる」という独特の表象として現れる。この表象が〈視界〉に現れているとき、私は中途半端な状態に置かれる。世界を信じ切ることもできず、かといって全てを疑うこともできない。このような「中途半端な分かり方」から感じられる「妙な感じ」に、私たちの認知の仕組みを考察するヒントがあると、私は考えている。

〈視界〉は構築されている。通常、その構築性は透明すぎて見えない。佐藤雅彦の「中途半端な分かり方」は、この透明な構築プロセスを、わずかに不透明にして、私が見ている世界の手前に何かがあって、それを透かし見ることを可能にする。そして、その何かを透かし見ることで、私たちは自分の認知とともに、自分の〈視界〉がどのように立ち上がっているかを、体験として理解する。この理解は、別の〈視界〉構築の可能性を開くと思う。

私は「中途半端な分かり方」を体験するたびに、自分の〈視界〉にうっすらとした霧のようなぼんやりとしたどちらかの道を歩いている人の表象が覆ってくるような「妙な感じ」を感じ続けている。そのとき、私の〈視界〉は完全に透明なものではなくなる。霧のような何かがなぜ発生してきたのかという問いとともに、普段は見えなかった認知のプロセスが、その霧とともに不透明になって、見えるようになってくる。佐藤雅彦は、〈視界〉を構成する認知プロセスに霧のように漂う不透明な何かを持ち込んで、私が実際に見ているもの以外のものを見ている状況をつくりだす。

このプロセスを説明するために「透明度」という概念を導入したい。「見えすぎるから、関係が見えなくなっている」というのが普段の私たちの〈視界〉の状況である。私たちが世界をありのままに見ていると感じるのは、〈視界〉の透明度が高すぎるからだ。私と対象の間にある関係性(光、網膜、脳、記憶、予測)が、完全に透明化されている。二つのイラストは、透明度100%で見えているから、「そこにある」としか感じられない。存在が強すぎて、その存在を支えている関係は見えない。しかし、二つのイラストの差分として、そのあいだに現れる霧のような何かは、透明度20%のレイヤーにあるかのようにうっすらとしか見えない。いや、それはそう見えると言うしかない何かであって、それは明確には見えない。だから存在が弱く感じられる。しかし、弱いのに消えない。目を凝らすほど確かになるわけでもなく、放っておくと消えるわけでもない。さらに言えば、20%という数値に根拠があるわけでもなく、ただ、100%や0%ではないことだけは確かと言えるくらいの何かが私の意識に現れているのが明確に感じられるのである

〈視界〉の透明度が高いとき、私は「そこにある」としか感じられない。その結果、その存在を支えている関係は見えにくい。

〈視界〉の透明度が下がると、存在は弱く感じられる。けれど弱いのに消えない何かが残って、存在をめぐる関係が前に出てくる。

ここで重要なのは、透明度という概念自体が、比較によってしか成立しないということである。透明度100%の図だけを見ているとき、それが「100%」だとは感じない。透明度という尺度そのものが意識されない。しかし、透明度20%で現れる表象が重なった瞬間に、はじめて図の透明度が「100%」だったことがわかる。異なる透明度のものが共存してはじめて「透明度」という次元が立ち上がる。

佐藤雅彦は〈視界〉に透明度の差異を作り出すことで、透明度という次元そのものを可視化している。通常、私たちは〈視界〉に現れるものを単一の層として体験する。全部が同じ透明度で、均質に「そこにあるもの」として体験している。佐藤の作品はその均質性を破る。透明すぎる〈視界〉に、佐藤雅彦は「中途半端な透明度」を持ち込む。霧のような何かが中途半端な透明度の表象となって〈視界〉を覆う。私はそこで、あり得た別の可能性をうっすらと透かしながら、二枚のイラストがつくるあいだにその関係を見てしまうのである。

02 「何でもいい何か」を招き入れる

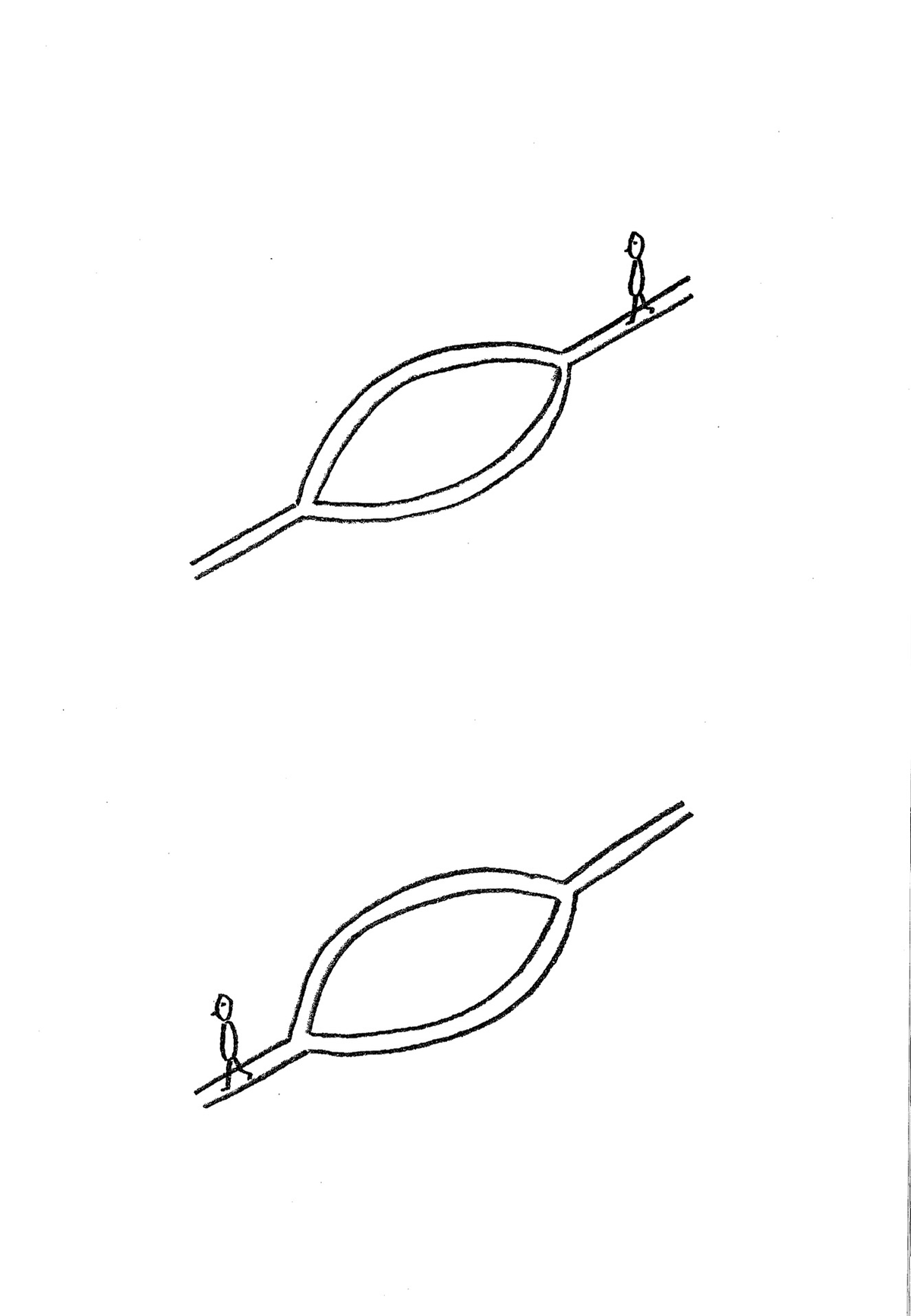

[図2]佐藤雅彦『新しい分かり方』 p.116

[図2]佐藤雅彦『新しい分かり方』 p.116

私たちはこの人が道を選択したことを目撃していない。しかし、私たちの認知は、提示された2枚のイラストから「AかBかの分岐があって、どちらを通った」という物語を瞬時につくりだす。そのとき、見るたびに「どちらかの道を通った」という表象が、あたかも実際にあった出来事のように〈視界〉にうっすらと被せられる。

私は実際には体験していない、見ていないことを「現に」見ている。このとき、入不二基義の「現に」という概念が、リアリティを持って私に迫ってくる。可能性の領域では、AもBも対等に並んでいる。しかし、ひとたび「現に」Aが起きたとき、Aは他の全ての可能性を排除して、圧倒的な特権性を持つ。「なぜAなのか」という理由さえも、「現にAだから」という事実性が踏み潰していく。通常、この「現に」の力は透明だ。私たちはそれを「当たり前の現実」として受け入れ、疑問すら抱かない。あまりにも強く決定されているがゆえに、その拘束力が見えなくなっている。

佐藤の「中途半端な分かり方」の面白さは、この透明な「現に」の力に「ありえたかもしれない可能性」を重ね合わせる点にある。「現に」「どちらかの道を通った」という事実の上に「どちらの道を通った」という表象がうっすらと重なる。すると、「現にどちらかの道を通った」ということが、単なる事実ではなく、「どちらの道を通った」という分からないことの上で決定されている事態として再発見される。

私がそのような認知をする状況になるには、佐藤が私に説明してくれたように、道は一本でもなく、三本以上の無数の道でもなく、二本でなくてはダメだということが、入不二の「Any-ness・偶然性・現実性」を読んだときに腑に落ちた。具体的には、次の箇所を読んだときに、私は佐藤の作品の道は二本でなければならないと、強く感じたのであった。

最小の「開き(裂開)」こそが、ベタな現実から「浮き上がり」であり、その「浮き上がり」による「隙間」を介して、外の力(無様相の現実性)が、様相のネットワーク内へと入り込める。

入不二基義「Any-ness・偶然性・現実性※5」

一本道だと、私の認知は「事実への密着」のままになる。人が歩いて移動したという事実を、否応なく処理し、次へ流れていく。隙間がない。だから不思議な感じも生じない。無様相の現実性に、私は常に触れているが、一本道のときはそれに気づきようがない。しかし、道が二本あると、「裂開」が生じる。二つだから選ばなかった方がもう一つのものとして位置付けることができる。双方が対等な感じになり、どちらかを通って、どちらかを通らなかったことを決めるための「隙間」が開く。その隙間に、外の力が入り込んでくる。佐藤が高架のイラストを描いてまで「二本の道」の重要性を私に説明したのは、この「裂開」を守るためだったと、今の私は考える。「裂開」が生じる最小の「二」だからこそ、外の力が入り込む「隙間」が明確に開く。道が三本以上の場合には、単なる「隙間」の繰り返しになり、二本の時のような強さが生じない。

一本道が「事実への密着」であるように、通常の〈視界〉もまた一本道の状態にある。「現に」の力によって構築された〈視界〉は、その構築性が透明すぎるために、私たちはそれを「世界そのもの」として受け取ってしまう。そこには隙間がなく、揺らぎは感じられない。しかし、「中途半端な分かり方」は、この〈視界〉に「二」を持ち込む。二本道が「隙間」を開くことで、〈視界〉に外の力を霧のような何かとして招き入れる。

しかし、「霧のような何か」という言い方では、まだ不十分だった。私はその本質を捉え損ねていた。入不二のテキストが見方を変えてくれた。入不二は外の力に対して、「何でもいい何か」という表現を用いる。「文字通り『何でもいい』段階で、それでも現に『何か』である(あってしまう)こと、この段階での『偶然性』こそが、Any-nessの働きに含まれる『偶然性』である」と※6。私はこの入不二の文章とともに佐藤の作品を改めて体験してみた。すると、私に透明度20%くらいで現れる表象のあり方が全く異なるものになった。私は当初、「中途半端な分かり方」を示す二枚のイラストの差分に現れる「曖昧なことがはっきり分かる」表象を「どちらかの道」という「個別」の選択がその都度変わるものとして見ていた。上の道を通ったのか、下の道を通ったのか。私は無数の偶然を個別で捉えていた。しかし、入不二のテキストを読んだ私は、もうそのようには佐藤の作品を見れなかった。私がそこで体験しているうっすらとした表象は「二」本の道が切り開く最小可能性とともにやってくる「何でもいい何か」だったのである。

佐藤が無数の通り方の可能性を面白くないといった理由はここにある。二つの道は個別の道ではなく、「何でもいい何か」を招き入れるための裂開だったのだ。「何でもいい何か」がうっすらと現れるように二つのイラストの差分が設計されている。上の道と下の道のどちらを通ったのか、あるいはどちらも通ったかもしれないといったすべての可能性が潰れて、ただ通ったということだけが、私に「何でもいい何か」としてやってくる。「何でもいい何か」はそのままでは「妙な感じ」が付きまとう得体の知れないものであるから、私は自分の認知プロセスを編集して、「何でもいい何か」を上の道や下の道といった「何か」として位置付ける。けれど、それは位置付けた瞬間に、また別の可能性に開いていく。開いては閉じて、閉じては開いて。何度見ても、それは起こり続ける。この「編集してしまう」という認知の働きについて、佐藤自身はインタビューの中で、私の意志というより脳の自動処理として語っていた。

僕たちは今見えているもの全ても、実は見えていないんです。得た視覚情報を、自分の頭の中で合成そして編集しているだけなのです。真正面から人間が向かい合って歩いてきて、ぶつからないでそのまま歩いていくと、すり抜けたということにでもしないと整理がつかないんです。変なことはこの世にたくさんあるけど、全て脳が辻褄が合うように処理をしてくれているんですね。この図で、「どちらの道を通ったのかは分からないくせに、通ったことだけは分かる」というのも、脳はちょっと困りますよね。変な気持ちになるんですよ。この中途半端な分かり方はなんなんだろうと思います。これが「新しい分かり方」です。

佐藤雅彦「よく考えるとすごく変※7」

「新しい分かり方」とともに、私の脳を超えた力がやってきている。それを言葉にすると「何でもいい何か」となるのだろう。私たちの脳を含めた身体が進化のプロセスで最適化した認知の仕組み自体を揺さぶる分かり方があり、それを佐藤は「中途半端な分かり方」で体験させて、理解の枠組みを広げた「新しい分かり方」として提示する。それは私たちの認知に負荷をかけるものであり、「何か」として分節される前の世界をそのまま認知しようとする体験になるのだろうが、私たちはすでに言語を持ってしまっている。だから、それは私がよく試みはするが、通常は成功しないまま頭が痛くなって終わる「認知負荷ゲーム」のような無理な試みでしかない。しかし、入不二の哲学は「何か」以前の「何でもいい」を言語をもった私でも体験できる「何でもいい何か」を伴った現実が現れる運動に組み込んでくれる。その運動を体験した私にとって、佐藤が描く二つのイラストの差分は、通常は、現れては編集の過程で消えてしまう「何でもいい何か」を伴った現実の運動の渦中を体験させるものになる。これらの認知を伴った体験は脳で行われることだが、ここで私は脳単体を体験しているわけではなく、脳を含んだ運動に巻き込まれて、その運動そのものを体験しているという意味で、これまでの分かり方を拡張する「新しい分かり方」とともにあると言える。

03 スカスカなフレームとして私はいる

佐藤の作品を何度見ても、わかっていても「妙な感じ」を抱いてしまうのは、脳を含んだ運動そのものを体験しているからである。この「妙な感じ」を引き起こす運動を考えるための一つの手がかりは、入不二が「Any-nessは『不定⇄定』という運動性・傾向性を表す概念※8」としているところにあるだろう。私や私の脳はAny-nessの「不定⇄定」という運動の中で、いったん何かを確定させながら、確定しきれずに揺れ続けている。Any-nessが運動だから固定できないように、佐藤の「中途半端な分かり方」は運動そのものを分かろうとするものだから、固定できずに消えてしまうものなのだ。しかし、消えてしまうとしても、私たちはそれを「新しい分かり方」で理解しようとしなければならない。入不二がAny-nessを用いて現実を運動として捉えるように、「分かる」の枠組みを広げて、運動そのものを捉える必要がある。

運動は消えてしまうが、運動が私を通過するとき、その縁で私に何かが見えてしまう。その見えてしまうという出来事を記述することはできるだろう。「中途半端な分かり方」が生じる運動の「記述」を通して、私が「何でもいい何か」を体験してしまうまでのプロセスを分析してみたい。そのためには、見えたものの順序ではなく、見えてしまう出来事が生じる順序を追う必要がある。私たちは「部分を見て、全体を把握する」と思っている。しかし、「中途半端な分かり方」の認知の運動は逆である。全体としての「分岐があった」というパターン、つまりAny-nessとともに「現に」が一瞬で成立して、その後で「上を見た、下を見た」という順序が事後的に構成される。だから物理的な視線の順序が異なっても、同じ認知的過去が立ち上がる。そして、「何でもいい何か」というAny-nessとともに、私には見るたびにうっすらとした表象が見えている。

ここで、Any-nessを透明度の概念で、私とAny-nessとが遭遇してしまっている状況を記述したい。私が「透明度」という言葉を使い始めたとき、入不二の「透明」を意識していたわけではなかった。しかし、改めて『現実性の極北』を読み返すと、入不二の「透明に働く」という表現に惹きつけられて、私は「透明度」という言葉を書いたのだと気づいた※9。おそらく、私の中でずっと入不二の「透明」に関する言葉が作用していたために、私が現実の運動を入不二が行なっている形而上学な層ではなく、〈視界〉における体験という別の層で捉えようとしたときに、同じ言葉が立ち現れてきたのだと思う。

私が「透明度」という概念を導入したのは、〈視界〉の内部で起こっている「見え方の差」を測るためであった。透明度100%の図だけを見ているとき、私たちはそれが100%だとは感じない。透明度という次元は、異なる透明度のものが共存してはじめて立ち上がる。だが、入不二の言う「透明」は、そうして立ち上がった尺度の内部にはいない。むしろ、尺度そのものが立ち上がったり消えたりする、その「外側」で働く。「現に」は、ほんとうは「現に」と表記される以前から、ただ透明に働いている。入不二は『現実性の極北』において、現実性の働きが言葉や図で表現できてしまうことを、ある種の「不十分さ」として指摘している。

「現に」と表記できてしまうことが、あるいは「ベタに塗り潰す」ことができてしまうことが、「消え去り」を不十分なものにしている。より完璧な仕方で考えるならば、「現に」という表記にも現れず、「ベタな塗り潰し」さえ行われないことが、完璧な「消え去り」である。

入不二基義『現実性の極北: 「現に」は遍在する※10』Kindle版

入不二の哲学において、純粋な現実性は、完全に透明になって消え去る(表記さえされない)ことが「完璧」な状態とされる。誰にも気づかれず、記述もされず、ただ透明に世界を成立させること。それが「実在世界の完成」だとされる。

佐藤雅彦の「中途半端な分かり方」は、この「完璧な消え去り」にあえて抵抗する試みとして考えられるだろう。佐藤作品において、Any-nessは、透明に消え去ることを許されない。二本の道という「表記」や「図」によって、現実は透明になりきる手前で食い止められている。入不二が「不十分」とする「現に」という働きが、まだ表記可能なものとして、ベタな塗り潰しとして残ってしまっている状態を、佐藤は意図的に作り出す。だから私は、霧のような透明度20%のレイヤーを見ていると同時に、透明度という比較可能性そのものが生起してしまう、その出来事を通して、透明に働く「現に」の力を感じてしまっている。

では、その「感じてしまっている」事態において、私の〈視界〉の透明度は具体的にどうなっているのか。この特異な状況を浮き彫りにするために、まずは「現に」の力が完全に透明に機能してしまっている、通常の認知のあり方と比較してみたい。通常の認知では、「現に」とともに何かが確定し、その瞬間にそれ以外の可能性は消える。「上」か「下」かが決まれば、選ばれなかった方は存在しなくなる。これは透明度100%の状態である。「これ」という確定した対象だけが〈視界〉にあり、「これ」を支えていた関係、つまり「上」でも「下」でもありえたという可能性や分岐という構造は見えなくなっている。しかし、「中途半端な分かり方」では、通常は透明に機能しているAny-nessが前景化し、可能性が消えていないように見える。「上」も「下」も、透明度20%くらいでうっすらと残っている。それは、「何か」という特定を産出する力そのものが産出の途上で「何でもいい何か」のまま立ち止まって、私に透明度が下がった表象として見えている状態と言える。「何」という確定した透明度100%の対象の手前に、「何」を「何」たらしめている「何でもいい何か」が透けて見えているのである。

ここで重要なのは、透明度の変化が時間的な「切り替え」ではなく、異なる透明度の「重なり」として起こっているということだ。透明度100%から20%へと順番に変わるのではなく、二つの透明度が同時に存在してしまうのである。しかし、「同時に存在する」とは、どういうことなのか。それは空間的に二つの表象が重なって見えるということではない。むしろ、私たちが「見る」という体験そのものの中に、異なる時間の層が折り重なっているのではないか。この「重なり」を理解するために、二枚のイラストを見た瞬間を、時間的に分解してみたい。物理的な時間では、私の視線は順番に動いている。上のイラストを見て、次に下のイラストを見る。網膜が刺激され、視神経が信号を送る。これは測定可能な、物理的な時間の流れだ。しかし認知的な時間では、すでに「全体」が成立している。「分岐があった」というパターンが、部分を見る前に立ち上がっている。そして意識的な時間では、「今、上を見た」「次に下を見た」という編集された順序を体験している。

通常、この三つの時間は一致している。少なくとも、一致していると感じられる。透明度は100%に保たれたまま、〈視界〉に見えるものは「そこにある」としか感じられない。しかし佐藤作品では、この三つの時間がズレたまま〈視界〉に上ってきてしまう。物理的には順番に見ていて、認知的には全体が先に成立していて、意識的には物理的に見た順番とは関係ない編集した順番を体験している——この三つの層が一つの〈視界〉として統合することなく、ズレたまま感じられてしまう。すると、透明度100%の「確定した道」と、透明度20%の「どちらかわからない道」が、同じ〈視界〉に重なって見える。実際に見た物理的な時間と「すでに全体が成立している」という認知的な時間とを調停するはずの、「今、これを見ている」という意識的な時間の「今」が物理的な時間と認知的な時間とわずかにズレたままになる。「現に」に巻き込まれている私とともに消えるはずのズレがズレのまま残って、そこに「何でもいい何か」が入り込んできて、中途半端な透明度を持った表象となって〈視界〉に現れ、私に見えてしまっているのである。

私が〈視界〉に見る「霧」や「透明度20%の表象」とは、入不二が「現に」で示すAny-nessを含んだ現実性という力の「消え去りの不十分さ」が可視化された姿なのだと言える。本来なら透明に完了して消え去るはずの現実性が、佐藤の仕掛けによって消え去ることに失敗し、私の〈視界〉に霧のように漂い続けてしまう。哲学的には「不十分」とされるその「消え去りそこない」こそが、佐藤の表現においては、普段は見えない現実の生成プロセスを体験させるための依代となる。私たちは、現実が透明に完成してしまう手前の、その「不十分さ」の霧の中に留め置かれることではじめて、世界が「現に」構成されつつあるその現場に立ち会うことができる。

いや、「立ち会う」といった生ぬるいものではない。入不二哲学が読者を「現に」という表記とともに透明で遍在する現実性の運動に否応なく巻き込んで、私にその運動を感じさせるように、佐藤の作品は現実に確かに潜んでいる理を感じさせる運動に、私を有無を言わせずに巻き込むのである。そのとき、私は私である前に理や現実性の力をある表象として型抜いていく「抜き型」となっている。佐藤は私を「抜き型」にして、現実性という透明な力が私を通り抜けるときに「何でもいい何か」を示す表象に変えてしまう。佐藤作品は私に、「現に」構成されつつある現実に「立ち合わせる」のではなく、むしろ現実性という圧倒的な力が自分を「通過していく」のを体感させるのである。その通過自体は常に起こっていることであるが、通常はそのことは透明すぎて感じられない。なぜなら、現実性の力と私とのあいだで現実を生成する時間にズレは生じないからである。しかし、佐藤作品は私をそこにズレを生じさせる特殊なかたちをした「抜き型」にしてしまい、そのズレから生じる渦が「何でもいい何か」の表象を発生させるのである。

佐藤作品を体験していない私は、どこにも引っ掛かりがないスカスカな管として、現実性の力を通過させている。「何でもいい何か」にとって、私は終着点でもなんでもなく、ただただ通り過ぎていく途中の管でしかない。それでもスカスカな管には管の形がある。佐藤の作品は私という管の形を、認知的時間で常に生じる「全体が先」という体験と、意識的時間で常に生じる「部分を順番に」という体験とのあいだにわずかな抵抗を生み出す「抜き型」に変形させる。そして、私は表象を見てしまう。この現れは、私の側では反復として体験される。しかし現実性の力の側では、反復として保持されない。力そのものにはそもそも繰り返しがなく、ただ流れていくだけだからである。佐藤作品が可視化したこの通過は、作品の外でも常に起こっている。スカスカなフレームとして私はここにいて、普段は全く見えないけれど、何かの拍子に現れる「何でもいい何か」から、そのつど「何か」を切り出してしまう。そういうことが、延々と起こっている。現に今も。