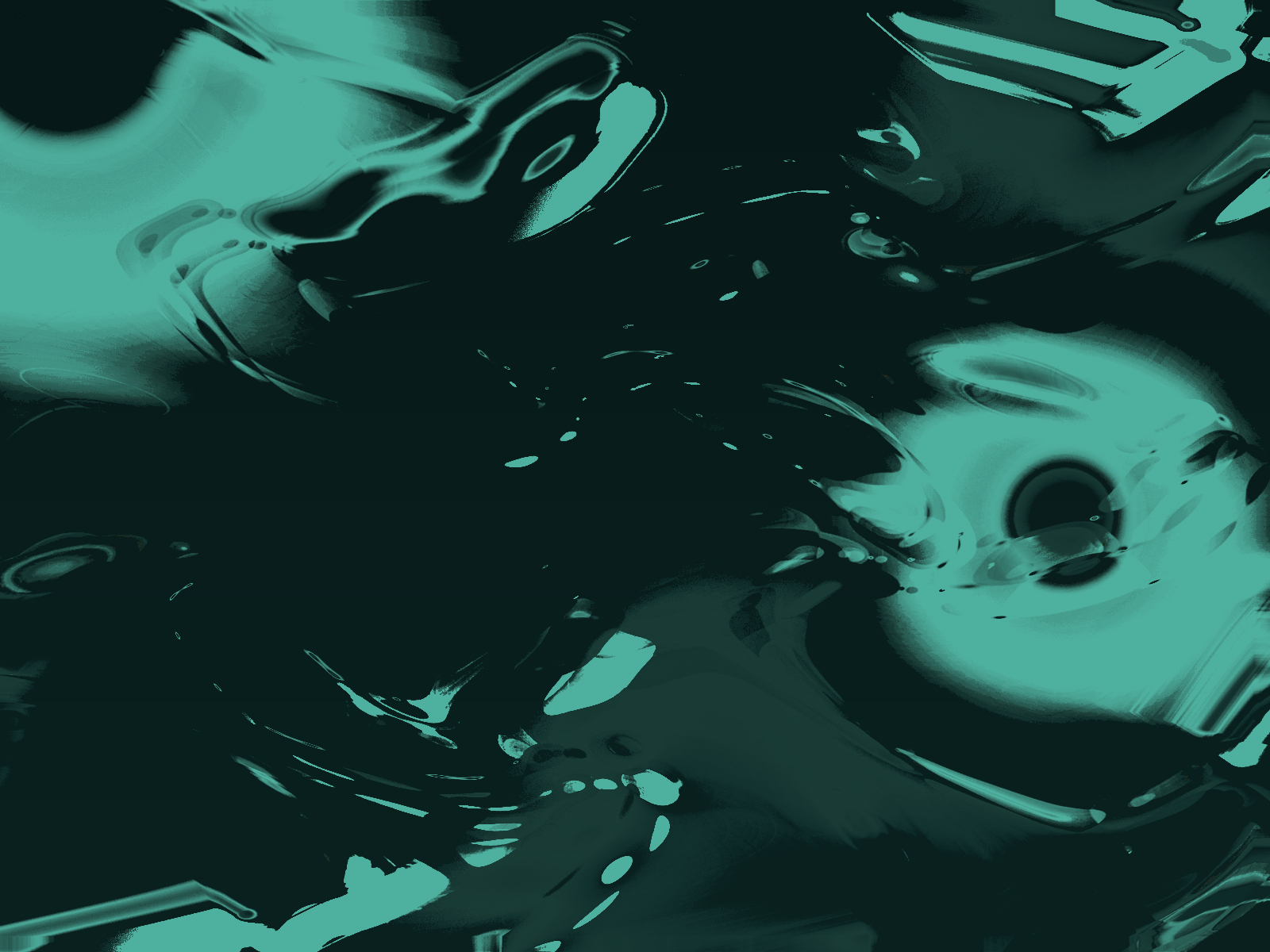

[図1]エキソニモ《Realm》(2020)/左がスマートフォンで見た場合,右がパソコンで見た場合

[図1]エキソニモ《Realm》(2020)/左がスマートフォンで見た場合,右がパソコンで見た場合

本論考は、エキソニモが久々に発表したネットアートの作品である《Realm※1》が、二つのインターフェイスを持つ意味を探るものである。

《Realm》はパソコンとスマートフォンという二つの環境からアクセスできるオンライン作品である。同じサイトにアクセスしても、パソコンとスマートフォン双方のディスプレイに表示される映像が異なり、そこでの体験も別々のものになっている。東京都写真美術館で開催されたエキソニモ個展「UN-DEAD-LINK」の作品解説には「見えない風景、美しい墓場の写真群のイメージは、二つの全く異なったものが共存している環境を示唆している」と書かれている※2。エキソニモが《Realm》で「墓場」という死を連想させる風景とともに、同一の作品に二つの異なる環境と体験を用意し、それらを行き来して体験するような仕掛けをした意味を探っていきたい。

ヒトを「Realm=中間地点」に呼び寄せる白いオブジェクト

私はエキソニモの《Realm》を、まずスマートフォンで体験した。スマートフォンのディスプレイをタップすると白い指紋のイメージがついた。私の指紋がディスプレイにもついたけれど、それは見えない。見えるのは、白い指紋のイメージだけであり、それは私の指紋ではない。指紋の奥には「美しい墓場」の緑が見えるけれど、ボケていてあまりよく見えない。少し時間が経つと、私がタップしなくても、白い指紋は増えていって、奥の緑の風景はさらに見えなくなっていく。風景は切り替わっていくが、指紋のイメージは墓場と私とのあいだに残り続けている。私がスマートフォンに触れた痕跡を示す私の指紋は見えないままであるが、私が触れたところには白い指紋が残り続けている。ディスプレイのガラスの奥から放たれるピクセルの光が、私や他の人のタップの痕跡を白い指紋として表示し続ける。その結果、白い指紋がディスプレイのほとんどを覆ってしまい、その奥の緑の風景はほとんど見えなくなる。この段階になると、私はディスプレイの下部に表示されている「You can’t see there from your mobile」というテキストの意味を実感している。「there」は白い指紋の奥にひろがる「墓場」である。

「You can’t see there from your mobile」をタップすると「You can visit there from your desktop」とでてくるので、私は「there」=墓場を訪れるために、パソコンを開き、ブラウザを立ち上げ、《Realm》のサイトにいく。パソコンを開いて《Realm》にいくと、私は「there」=墓場を見ることができた。緑の風景のなかに墓石が並んでいる様子が確認できると同時に、そこには霧のようにもやっとした白いオブジェクトがあるのが見える。先ほどのスマートフォンでの体験から、この白いオブジェクトが、スマートフォンのディスプレイを覆う白い指紋の集まりであることをすぐに理解する。白いオブジェクトはスマートフォンの縦長のディスプレイと比率も同じように見える。スマートフォンのディスプレイをタップすると、そのタップに応じて、パソコンのディスプレイが表示している白いオブジェクトにも白い指紋が現れる。パソコン版の《Realm》のディスプレイの下部には「You can’t touch there from your desktop」 と記されている。確かに、私のMacBook Proではディスプレイに触れても「there」=墓場で何も起こらないので、触れている感じはない。では、タッチパネルを搭載したパソコンならどうだろうか。おそらくディスプレイには触れることはできるが、白い指紋を残すことはできないようにプログラムされていて、白いオブジェクトを含んだ墓場に触れることはできないと考えられる。

墓場の風景と白いオブジェクトは、スマートフォンとパソコン双方に現れるが、その見え方は全く異なるものになっている。エキソニモの千房けん輔は、この状況を次のように述べている※3。

加えてウェブの技術的な話で、ロックダウンの時に、未発表の個展のために作品を作ったりする中で発見がありました。スマートフォンと同じアドレスを、パソコンのウェブブラウザで開くとリッチな画面が出てきて、スマホで開くと省略された画面になって、スマホで見るときは主観的で視野も狭まっているし、パソコンのブラウザで見ると客観的に広く見えるみたいな、同じ空間でも、全然違う見え方をしている、その二つの領域の中間地点みたいなものが気になってたんですよ。だから全てにおいて、ロックダウンの中で、いろんなものの間にある中間地点みたいなことが、頭に浮かんで、ちょうどその時にネットアートをまたやりたいっていう希望も出てました。それまではちょっと物理的な作品が多かったですが、ロックダウンになった後にネットだけでしか存在しない作品を作りたい、そういう意識も芽生えて、そこら辺がすべての中間地点でパンと繋がったアイディアでした。

エキソニモ「エキソニモへのインタヴュー」

千房は、主観と客観とのあいだの中間地点として《Realm》が現れると述べている。主観では見えないものが、客観では見える。客観では触れられないものが、主観では触れることができる。墓場のなかの白いオブジェクトを「オブジェクト」として見るにはパソコンが必要となるけれど、それに触れるにはスマートフォンが必要となり、誰かがスマートフォンのディスプレイに触れないと白いオブジェクトはパソコンに現れない。二つの異なるインターフェイスを行き来するなかで、《Realm》の白いオブジェクトを含んだ墓場の風景が見えないものと見えるもの、触れられるものと触れられないもののあいだに現れてくる。また、千房はこの作品を「ネットアート」と考えている。ネットアートを語る際に必ず登場するMTAAの《SIMPLE NET ART DIAGRAM※4》は、ネットアートがパソコンとパソコンとのあいだ=中間地点で起こることを端的に示している。この作品を見れば、《Realm》がネットアートとして作成された理由は理解できるだろう。「ネットアート」である《Realm》において、パソコンとスマートフォンというあいだに緑の風景を持つ墓場があり、そこには象徴的な白いオブジェクトは、《SIMPLE NET ART DIAGRAM》が示すように異なるインターフェイスをつなぐリンクの中間地点にあることになるだろう。しかし、二つのインターフェイスでその見え方が異なるものになるのが、この作品の興味深いところになっている。

[図2]M.River & T.Whid Art Associates (MTAA)《Simple Net Art Diagram》(1997)

[図2]M.River & T.Whid Art Associates (MTAA)《Simple Net Art Diagram》(1997)

スマートフォンのディスプレイに触れ続け、パソコンのディスプレイを見続けると、「there」としての白いオブジェクトを含んだ墓場を見ることも、触れることもできるようになっていく。二つのインターフェイスの体験によって、《Realm》はスマートフォンとパソコンのどちらか一方のみで体験したものと異なる作品になっていく。スマートフォンのディスプレイをタップしながら、白いオブジェクトをつくり、それに触れているという感覚が強くなるほど、その存在は明確になっていく。白いオブジェクトが二つのインターフェイスをつなぐ中間地点として存在感を強めるとともに、それを見ている私もそこに引き寄せられていく。そして、その触れている感覚とともに明確になっていく白いオブジェクトを含んだ墓地の風景をパソコンで見ていると、二つのインターフェイスを行き来する自分の居場所が曖昧になってくる。私は白いオブジェクトに触れられるところにいながら、その全体が見えるところにもいて、主観的な位置と客観的な位置に同時にいるような感覚になっていくが、そのどちらか一方にいるわけではなく、私自身も白いオブジェクトとともに二つの異なるインターフェイスを結びつけている「中間地点」に存在しているのではないかと感じられるのである。

《Realm》は二つの異なるインターフェイスを用いて、触れることと見ることとを結びつける「中間地点」として白いオブジェクトをつくり、そこに作品体験者を引き寄せていく。この作品体験と対比するために、エキソニモの「ゴットは、存在する。※5」という連作を取り上げたい。その理由の一つが、2009年に発表された「ゴットは、存在する。」には、スマートフォンを用いた作品がないということである。この作品には、エキソニモがスマートフォン以前のインターフェイスについての考え方が色濃く示されている。その考えは、インターフェイスを用いた作品でありながら、鑑賞者とのインタラクションがなく、触れることなく見るだけの作品体験になっているということに現れている。

標準的なインターフェイスやデバイス、インターネットの中に潜む神秘性をあぶり出すことをテーマにした一連のシリーズ。光学式マウスを2つ絶妙なポジションで合わせることでカーソルが動き出すことを発見し、その祈っているような形態と、祈ることで奇跡が起きている状況を作品化した「Pray」。日本語で神を意味する「ゴッド」と、一箇所だけ違うが意味を成さない単語「ゴット」をTwitterの検索結果の中で置き換え「ゴット」の存在する世界を表出させた「Rumor」など。用途をずらし、無効化されたインターフェイスの中に神秘性を見出していく試みでもある。

エキソニモ「ゴットは、存在する。 (series)」

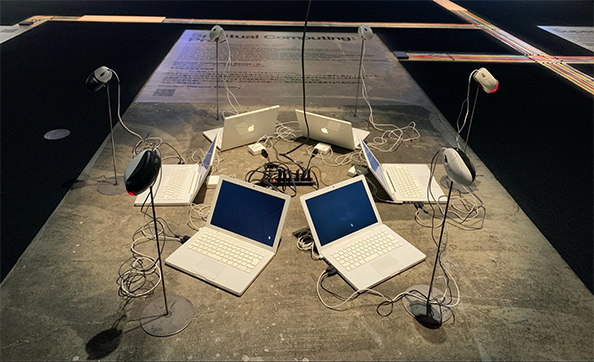

[図3]エキソニモ《Pray》(2009)

[図3]エキソニモ《Pray》(2009)

エキソニモによる作品解説にあるように、「ゴットは、存在する。」はマウスとカーソルとの組み合わせたインターフェイスに「神秘性」を見出していく。それはインターフェイスの無効化、言い換えれば、ヒトを介さずにコンピュータを「操作」することが可能かを試すことであり、その試みに意味=神秘性を見出すことであったと言える。「ゴットは、存在する。」シリーズで「UN-DEAD-LINK」に展示されている唯一の作品《Pray》では、重ね合わされた二つの光学式マウスがヒトの行為を介さずにディスプレイ上のカーソルを動かしている。「ゴット」を「ゴッド=神」と勝手に読み替えてしまうように、鑑賞者はこの状況から勝手に「祈り」という人間らしい行為を想起してしまう。コンピュータは情報入力のためにヒトの行為を必要とし、その情報の入出力の場としてインターフェイスが開発された。しかし、エキソニモはインターフェイスからヒトを締め出し、インターフェイスが自律的に情報を生み出す状況をつくり出す。ヒトを介さずに自律的に情報が生み出されるのを見て、ヒトはそこに何かしらの意味を見出してしまう。

私は「メディウムとして自律したインターフェイスが顕わにする回路※6」というテキストで《Pray》と谷口暁彦の連作「思い過ごすものたち」とを論じて、以下のような結論に至った。

エキソニモと谷口は、それぞれのインターフェイスからヒトを取り除き、インターフェイスをアートのメディウムとして自律させることによって、ヒトとコンピュータを取り巻くより大きな回路の存在を顕わにする方法を得ているのです。

水野勝仁「メディウムとして自律したインターフェイスが顕わにする回路」

「より大きな回路」というのは、自律的に情報が生み出されていく領域のことを意味している。通常、インターフェイスはヒトとコンピュータとのあいだにあり、双方から情報の入出力を受け付ける機能を担っている。しかし、《Pray》はヒトがいなくても、一定の状況に置かれたインターフェイスがコンピュータとともに情報を生成できることを示している。それは、ヒトとコンピュータ、そのあいだにあるインターフェイスが「より大きな回路」ではすべて等しく、情報をつくり出すためにオンオフの切り替えを行うスイッチとして存在していることを意味している。スマートフォンの《Realm》は《Pray》と異なり、ディスプレイをタップするヒトの行為が「白い指紋」という情報を生み出している。スマートフォンを介して作品に取り込まれた「白い指紋」が、パソコンでは自律的な情報となって白いオブジェクトを生成していく。しかし、パソコンの《Realm》では《Pray》と同じように、インターフェイスに触れることが無効化されており、ただ白いオブジェクトを見るだけになっている。

《Realm》はパソコンとスマートフォンとで見ると触れるという異なる体験をつくりながら、ヒトを「より大きな回路」に組み込み、ディスプレイに向かわせる。パソコンでは見ることしかできず、触れることはできないが、スマートフォンではディスプレイとヒトとのあいだに接触が起こり、指紋が情報として「より大きな回路」に取り込まれていく。ヒトが再びインターフェイスに取り込まれたことで、《Realm》では「ゴットは、存在する。」シリーズの作品になかった「奥行き」がディスプレイに生まれている。ディスプレイの最前面に位置するカーソルが大きな役割を果たしていた「ゴットは、存在する。」では、カーソルとウィンドウという平面的な存在の重なりが強調され、パソコンのディスプレイに「奥行き」が無効化されていた。対して、《Realm》ではタッチ型インターフェイスとカーソルを用いたインターフェイスとのあいだを行き来することで、デスクトップで作品を体験した際に、最前面のカーソルとその奥にある白いオブジェクトとのあいだに「奥行き」が生まれている。この「奥行き」は、インターフェイスが生み出す情報の流れにヒトが入り込んだ結果として生まれたものであろう。そして、「奥行き」とともに墓場という場所が提示され、その奥にある白いオブジェクトにはスマートフォンを介して、触れられるようになっている。しかし、パソコンが見せる「奥行き」とともに現れる「美しい墓場」には入ることも触れることもできないのである。

《Realm》で、ヒトはインターフェイスに戻り、ヒトが入り込める余地としての「奥行き」をディスプレイに見つけたということになるだろう。しかし、それはパソコンのディスプレイが示すデスクトップから眺めた風景でしかないということも考えなければならない。スマートフォンで作品を体験するときには、「奥行き」の存在はぼやかされていて、ディスプレイに触れるほど「奥行き」は見えなくなっていき、最前面の「指紋」を見ることになり、ヒトはインターフェイスに触れながらも、そこから締め出される。スマートフォンの白い最前面は、デスクトップではヒトを招き入れている白いオブジェクトとなって、ディスプレイに「奥行き」をつくる。白い最前面と白いオブジェクトとが同一の存在であり、それが二つのインターフェイスを行き来するヒトを締め出すと同時にヒトを受け入れている。そのプロセスにおいて、ヒトは情報の入出力をつかさどる「より大きな回路」のなかに組み込まれたり外されたりしながら、二つの異なるインターフェイスがつくる「中間地点」に呼び寄せられていく。

「幻想の触覚」を用いて死を呼び寄せる

エキソニモの《Realm》では、スマートフォンのタッチパネルに触れることでインタラクションが起こり、そこから白いオブジェクトが墓場に生成され、ヒトが「より大きな回路」のなかの「中間地点」に呼び寄せられる。ここで考えたいのは、エキソニモがパソコンとともにスマートフォンというあたらしいインターフェイスを用いて、《Realm》で「中間地点」をつくり出しているということである。このことを考えるために、まずはスマートフォンによってもたらされたあたらしい感覚について考えてみたい。

アーティストであり、美術批評も行う布施琳太郎は「新しい孤独※7」において、iPhoneに代表されるタッチパネルに触れることをアートの文脈から考察している。そこでは、私が書いたGUIに関してのテキスト「インターフェイスを読む #3 GUIが折り重ねる『イメージの操作/シンボルの生成※8』に触れつつ、パソコンでは触れることがないディスプレイに触れることの意味が書かれている。

私は上のテキストで、コンピュータ科学者のアラン・ケイが提唱したスローガン「Doing with Images makes Symbols(イメージを操作してシンボルをつくる)」を論じ、「イメージ=見えるもの」と「シンボル=見えないもの」のあいだに「/」を入れた。それは、ディスプレイに表示される「イメージ」と「シンボル=プログラム」とが折り重なっていることを示すためであった。イメージを操作することは、プログラムを操作することにつながっている。そして、マウスとカーソルとの組み合わせでは、「イメージの操作」はマウスと連動するカーソルという「イメージ」で行われることになっている。ディスプレイに表示されるイメージには直接「触れる」ことはできないまま操作を行い、シンボルを生成し続けている。

布施は「iPhone」がこの状況を一変させたと考えている。

つまり「iPhone」は「イメージの操作/シンボルの生成」というアラン・ケイを起源に持つGUIやパーソナル・コンピュータの基本コンセプトから離れ、その操作を、対象を直接操作するような「幻想の触覚」に一元化した。その実現のためにマウスやトラックホイールをはじめとした物理的な入力装置、GUIの大きな特徴である重なり合う複数のウィンドウ、そしてプラスチックで固定されたキーボードなどは排除されたのである。そして「iPhone」はイメージとシンボルの二層構造を排除しながら、巨大なタッチスクリーンを採用する。「iPhone」のユーザーは、麦畑でLSDを摂取したジョブスと同じように、「幻想の触覚」によって対象を直接操作するのである。

布施琳太郎「新しい孤独」

iPhoneの登場によって、ディスプレイに表示されているイメージを直接操作できるようになり、「イメージの操作/シンボルの生成」という二層構造は「幻想の触覚」に一元化されると、布施は指摘する。確かに、マウスとカーソルとの組み合わせで「イメージでイメージを操作する」ものよりも、「指でイメージを操作する」という方がダイレクトにイメージを操作する感覚になる。しかし、指はイメージに直接触れるのではなくタッチパネルを介して触れているので、この状態を「幻想の触覚」とするのは的確な命名である。そして、布施は最果タヒの詩「白の残滓」を経由して、「幻想の触覚」の考察を深めていく。布施は「白の残滓※9」において、以下の部分が最も重要だと指摘する。

大丈夫、窓に近づくと蒸し暑く、私はガラスに手をつけて、

向こう側の私と、半分ずつ祈りを捧げている、

やわらかい体、だということを私は知らない、

硬質なつもりでこの時間をつきぬけようとしている、

その先にあるものが、新生児の私、また、やり直しの人生だとしても。

最果タヒ「白の残滓」

そして、布施はこの部分を「iPhone」を軸に以下のように考察していく。

この作品で最果タヒが表現したのは、生と死や視覚と触覚(=寒/暖)といった複数の二項対立を、ガラスのこちらと向こうに同時に存在できるような「やわらかい体」によって二重性へと変奏し──しかしそれ自体は「私が知らない」ことだ──それを「硬質」な体の「つもり」で「つきぬけようと」する様子である。これはGUIという「二層構造」とは異なるコンセプト、つまり「幻想の触覚」に基づいて設計された「iPhone」についての記述として理解することができる。

つまり「ガラスのこちらと向こうに同時に存在する私」であるところの「やわらかい体」とは「ガラス=GUI」による二層構造に基づいたインターフェイス的主体である。しかし最果は、ガラスのこちらとそちらに同時に存在する「やわらかい体」を自身が持っていることを「知らない」のだと言う。そこでは「硬質な」体によって、その「ガラス」を、「この時間を」、「つきぬけようと」する。こうして「ガラス」はパーソナル・コンピュータにおける「GUI」から「iPhone」へと置き換えられる。彼女は、その「知らな」さによって、二層構造の後の「iPhone」の時代を定義する。我々はその「二層構造」を「知らない」のである。

布施琳太郎「新しい孤独」

GUIの「二層構造」とは異なる原理を持つスマートフォンは、生と死、視覚と触覚の二項対立は二重性と変わっていく。生と死とは対立するものではなく、それぞれが重なり合うものになり、同時に存在している。最果の詩を読み解く布施においては、こちら側も向こう側もなく、それらは二重に重なり合って一つの平面になっていると言える。「二層構造」を「知らない」ことで、あらたに「幻想の触覚」が生まれてくるというのは、とても魅力的である。あらたな感覚が生まれるときに、それまでのことを「知らない」がゆえに感覚が刷新されることがあるからである。

布施は「「iPhone」の画面はイメージとシンボルの二層構造を持たない。「見えるもの」と「見えないもの」の二重性は、その「ずれ」は、世界を直接操作するような「幻想の触覚」によって一元化され、消去される」と書いているが、エキソニモは「見えるもの」と「見えないもの」とのあいだに「ずれ」があると考えているのではないだろうか。なぜなら、彼らはGUIの二層構造をよく知っているからである。よく知っていることを知らないふりをするのでも忘れてしまうのでもなく、GUIの「二層構造」とスマートフォンの「幻想の触覚」とをリンクさせて、あらたな二層構造をつくることで自らの作品をこれまでとは異なる方向性に持っていこうとしていると考えられる。

千房:《Realm》はロックダウンの初期の頃から作っていて、そのままその時のナイーブな雰囲気が出ていて、結構今のこの状態を的確に表現できていると思って気に入っています。詩的でストレートにも見えますが、詩を構成する“言葉”としての、スマホなどのメディアやそれら同士の関係性を意識しています。今気が付きましたが、若い頃拒絶していた写真のような古典的なメディアと、夢から現実化していったインタラクティヴなメディアアートの両方の要素も持っていますね。今はそういう相反する要素を共存させることが、自分たちにとっての挑戦なんです。

エキソニモ「エキソニモへのインタヴュー」

ここで千房は「相反する要素を共存させる」と言っている。異なる要素を一元化するのではなく、要素を共存させるとなると、そこには必ず「ずれ」が生じるはずである。エキソニモは《Realm》で、スマートフォンがつくる「幻想の触覚」から距離をとるために、パソコンとスマートフォンとをリンクさせ、あらたな二層構造をつくったと考えられる。また、千房の言葉から、エキソニモはマウスとカーソルによるパソコンのインターフェイスとタッチパネルによるインターフェイスとを「言葉」として捉えていることがうかがえる。最果が言語で詩をつくるように、エキソニモは異なるインターフェイスを「言語」として組み合わせて詩=《Realm》をつくっている。布施が最果が記述した言語の関係性を読み解くことで「幻想の触覚」を導き出したように、異なる二つのインターフェイスのリンクを読み解くことで、エキソニモが示すあらたな方向性が見出せると考えられる。

エキソニモ作品のあらたな方向性を探る一つの手がかりが、スマートフォンがもたらす「幻想の触覚」で一元化された感覚とパソコンのGUIにおける「見えるもの=イメージ」と「見えないもの=シンボル」の二層構造の感覚とのあいだを行き来していると現れる白いオブジェクトである。なぜなら、この白いオブジェクトはスマートフォンによる「幻想の触覚」が、GUIの二層構造の「ずれ」を可視化したものだと考えられるからである。

千房:今の時代は触ったら感染するなど、今までなかったセンシティヴさが問われていて、でもスマホはよく触る。だから画面にタッチすると指紋が表示される仕組みを作って、スクリーンが一枚の膜であることやよく触っていることを再認識させる意味も持たせています。スマホはより身近で身体的で、インタラクティヴで、でもウェブブラウザは、逆に全く接触ができない状態にする。その二面性がある構造を作って、その中間地点には何があるかを問うているところがあります。

エキソニモ「エキソニモへのインタヴュー」

エキソニモは「接触」をキーワードにして、スマートフォンとパソコンのブラウザで相反する「二面性の構造」をつくり、「幻想の触覚」で一元化された感覚を用いて、GUIの二層構造の「ずれ」をよく見ようとしている。こちらとあちらとを貫く「幻想の触覚」は「見えるもの=イメージ」と「見えないもの=シンボル」のあいだの「/」に触れていく。スマートフォンのディスプレイに触れるヒトの指紋によって可視化される「/」は、パソコンのディスプレイではこちらとあちらとを区切るような「一枚の膜」となって、ディスプレイに「奥行き」をつくるとともに「美しい墓場」を見せるようになる。「美しい墓場」のなかに現れた「一枚の膜」は、パソコンのディスプレイが示す「奥行き」のために見ることはできるが触れることはできない「中間地点」に位置するようになっている。

《Realm》で「幻想の触覚」によって可視化され、「美しい墓場」の「中間地点」に現れる「一枚の膜」の意味をさらに考えるために、編集者の伊藤ガビンによる「UN-DEAD-LINK」展のレビューを引用したい※10。伊藤は今回の回顧展から見えているエキソニモの主題と《Realm》について、以下のように書いている。

回顧展という空間で、過去作をまとめてみると、その作家の強い主題、隠しようのない芯が見えてくる。私にはエキソニモが、執拗に「こちら側」と「あちら側」と「その間にある膜」みたいなものを描いているように思える。

物理空間と仮想空間だけではない。作品とツール、アートとコマーシャル、東京と地方、日本と英語圏、男と女、大人と子供、そして生者と死者。「その間にある膜」をエキソニモは揺らす。人々はその膜のゆらぎに気づくと同時にどうしようもなく「こちら側」と「あちら側」も意識せざるを得なくなる。

物理会場の最後に「Realm」という作品があるのは象徴的だ。触っているのに触れることもできていない。膜を破ることができなくても、何かを伝えることはできるのだ。

伊藤ガビン「メディア・アートの王道と呼ばれて。|メディア・アートの外道と呼ばれて。」

エキソニモは「こちら側」と「あちら側」と「その間にある膜」を描いてきたと、伊藤は指摘している。エキソニモはスマートフォン以前のGUIをよく知っているために、「こちら側」と「あちら側」とを一元化することはできない。ここで注目したいのは、エキソニモは「その間にある膜」を揺らすことで、作品の体験者が「こちら側」と「あちら側」とを意識せざるを得なくなるという点である。確かに、《KAO》や《DISCODER》、《FragMental Storm》といった初期のエキソニモの作品は、インタラクションとともにインターネットやコンピュータそのものの原理を「その間にある膜」として扱い、物理空間と仮想空間との存在を考えさせた。その後の《断末魔ウス》、「ゴットは、存在する。」シリーズ、「Body Paint」シリーズなどのヒトのインタラクションを持たない作品においては、エキソニモはヒトの認識をハッキングするような強い衝撃によって「その間にある膜」を揺らし、作品の体験者が「こちら側」と「あちら側」も意識せざるを得ない状況においたと言える※11。しかし、《Realm》においては、体験者は「こちら側」と「あちら側」も意識せざるを得ない状況に置かれるのではなく、その「中間地点」を意識させられる。つまり、《Realm》は「その間にある膜」そのものを主題にして可視化しているのである。この作品の体験者は「一枚の膜」を「触ってるのに触れることもできていない」状況のなかで、見つめ続けるようになる。エキソニモは《Realm》で「こちら側」と「あちら側」ではなく、「その間にある膜」を意識せざるを得ない状況をつくっているのである。

では、ここで意識せざる得ない存在となっている「一枚の膜」とは何なのだろうか。それは、《Realm》の風景となっている「墓地」が示す「死」であろう。哲学者のウラジーミル・ジャンケレヴィッチの『死』の冒頭「死の神秘と死の現象」に、最果の詩のようにガラスを介した生と死とが語られる記述がある。

生きている者と彼岸[オー・ドラ]の大いなる秘密とを隔てるものは、その透明なガラスの厚みでしかないというのだろうか。ドストエフスキーの作品中の人物は時にこの魅力にひかれる……。半透明な膜が此岸[アン・ドサ]と彼岸[オー・ドラ]とを隔てる、とメーテルリンクは言っている。膜の片側には此岸にしてすでに彼岸にあるものが、他の側には、辛うじて彼岸にあり、ごくわずかしかむこう側になくて、要するにほとんどこの世にある彼岸。一つの他の世界。絶対的に他で、絶対的にほかにあり(ここ以外のところ、これ以外のものであり)ながら、しかもいたるところで現存するむこうの世界、つまり、神のごとくいたるところに現存して、いたるところに不在なもの。むこう側[エケイ]とこちら側[エンタウタ]の両側に同時にいて、超越的であってまた内在的なもの。──というのは、ほんのすこしのこと、動脈の中に血塊が一つ、心臓の痙攣一つで《あそこ》がただちに《ここ》になるのだから……。

ウラジーミル・ジャンケレヴィッチ『死』

ジャンケレヴィッチが書く「死」の観点から《Realm》を記述すれば、スマートフォンのディスプレイのガラスが生と死とを分けつつ、ガラスに触れれば触れるほど、《あそこ》=死を《ここ》=生にもたらすような白いオブジェクトの存在が明確になっていく、となるだろう。エキソニモはスマートフォンとパソコンとをリンクさせ、「こちら側」と「あちら側」とをつらぬく「幻想の触覚」を用いて、「こちら側」と「あちら側」との「ずれ」といったそこに存在することは想定できるけれど、実体としては見えない空白を「その間にある膜」として実体化し、一つの白いオブジェクトとして見せている。《Realm》で二つのインターフェイスを行き来しながら、触れつつ触れず、見えつつ見えないという体験とともに実体化していく白いオブジェクトこそが「生きている者と彼岸(オー・ドラ)の大いなる秘密とを隔てるもの」なのである。

メディアアーティストの藤幡正樹は今回の展覧会への寄稿文で、《Realm》の白いオブジェクトが物語を進める謎として機能する「マクガフィン」として言及している※12。

この作品では、現実の自分と画面の中に逝ってしまった自分の指紋と対面する。「これがあれになった」とでも言えばいいだろうか。で、この白い板とはいったいなんなのか、それは手元のスマホのタッチパネルのコピーであると同時に、スクリーン上の光の明滅でもある。とはいえ、ひとまずその機能が判ったとして、つまりブラックボックスの仕組みが判ったとしても、実際にはなにも判ったことにはならない、依然としてマクガフィンの意味は不明だ。なので、より良く理解しようとする人は、何度もスマホにタッチする、「でもそれは『マクガフィン』なんだよ、君。」タッチすることに熱狂させることが、この作品の目的なんだよ。

藤幡正樹「『エキソニモ UN-DEAD-LINK』展特別寄稿」

《Realm》では、白いオブジェクトがマクガフィンとして作品の中心に位置している。それは謎であるがゆえにインタラクションを生み出しはするが、ヒトの認識をハックするような強い衝撃を持つ表現というわけではない。ここで重要なのは、エキソニモのインタラクションを伴う作品で、「マクガフィン」と呼ばれるような「秘密」や「象徴」が表出されることは、これまでなかったということである。いや、それらを多少は持っていた作品はあるかもしれないが、《Realm》のように「マクガフィン」が中心に据えられることはなかった。白いオブジェクトをよりよく理解しようと、スマートフォンの透明なガラスに多くタッチしても、白いオブジェクトが明確になるだけで、そこに何も意味は生まれない。しかし、「これがあれになった」というかたちで、スマートフォンの指紋は直ちにパソコンのディスプレイに「逝って」、白いオブジェクトになってしまう。そして、白いオブジェクトが明確になればなるほど墓石のようになっていき、「死」が強まっていくのである。

《Realm》には、ヒトの認識をハッキングするような強い衝撃もなければ、インターネットやコンピュータ、または、インターフェイスの「神秘性」を否応なく感じさせることもない。その代わりに、エキソニモは「死」という見ることも触れることもできない象徴的な対象を作品に呼び込んでいる。芸術作品では対象となることが多い「死」ではあるが、エキソニモの作品において、ダイレクトに感覚できる死や否応なしに死を認識してしまうというかたち以外で「死」が作品に持ち込まれたのは、はじめてだと言える。《Realm》は「死」が「こちら側」や「あちら側」としてダイレクトに認識されるではなく、「そのあいだの膜」として表出され、象徴性を持って作品に入り込んできたという意味で、エキソニモ作品の一つのターニングポイント=将来の中間地点になると考えられるのである。